🅰

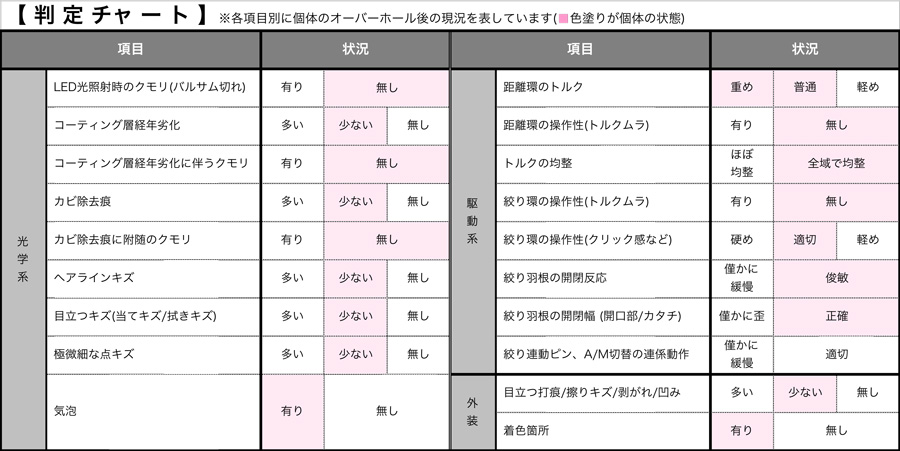

![]()

このオールドレンズも当方の好きなモデルの一つです。14年間の中で、今回扱う「後期型」は5本目になりますが「M42マウント規格品」は、初めてです。他に「初期型」が1本「前期型」を2本扱っている為、都合8本目ですね。

このオールドレンズも当方の好きなモデルの一つです。14年間の中で、今回扱う「後期型」は5本目になりますが「M42マウント規格品」は、初めてです。他に「初期型」が1本「前期型」を2本扱っている為、都合8本目ですね。

そもそも当方はSteinheil München社製オールドレンズが大好きなのです。それはシルバー鏡胴の美しさも理由になりますが (アルミ合金材のステイン仕上げ/アルマイト仕上げ)、やはり最大のポイントは描写性であることは間違いありません!

何処か繊細感を非常に大事に扱いながらも、コソッと解像感まで忍ばせているような写りに・・ひたすらにため息混じりなのですね(笑) それでいて、そこはやはりオールドレンズの性、周辺部に向かうに従いまだまだ残る様々な収差の影響に、それはそれでまた楽しいのです・・(笑)

今まで「L39マウント」と「exaktaマウント」しか扱ってこなかったものの、確かに㊧カタログのとおり、1954年に旧西ドイツのVirgin Kamera Werke (ヴァージン・カメラ・ヴァーケ) から発売された一眼 (レフ) フィルムカメラ「Edixa REFLEX (エディクサ・レフレックス)」向けに用意されていたオプション交換レンズ群の中に、中望遠レンズとして載っています (カタログの文字リンクで別ページ表示します)。

今まで「L39マウント」と「exaktaマウント」しか扱ってこなかったものの、確かに㊧カタログのとおり、1954年に旧西ドイツのVirgin Kamera Werke (ヴァージン・カメラ・ヴァーケ) から発売された一眼 (レフ) フィルムカメラ「Edixa REFLEX (エディクサ・レフレックス)」向けに用意されていたオプション交換レンズ群の中に、中望遠レンズとして載っています (カタログの文字リンクで別ページ表示します)。

このカタログの印刷が1957年版とのことなので、まさにシルバー鏡胴モデル全盛期 (をもしかしたら僅かに過ぎた頃か) の華やかさをそのままに残す、とても希少なカタログです。

その一方で、そもそもこのモデルの登場時期を探ると、何と戦後すぐの1948年にSteinheil Münchenから発売されたレンジファインダーカメラ「CASCA I型」向けのオプション交換レンズ群として用意されていたことから、その製産期間は、1948年 ~ 1957年時点が確実という話になります。実際にはおそらく1960年に入ってからも市場には流通し続けていた可能性が高いです。

その一方で、そもそもこのモデルの登場時期を探ると、何と戦後すぐの1948年にSteinheil Münchenから発売されたレンジファインダーカメラ「CASCA I型」向けのオプション交換レンズ群として用意されていたことから、その製産期間は、1948年 ~ 1957年時点が確実という話になります。実際にはおそらく1960年に入ってからも市場には流通し続けていた可能性が高いです。

さらに翌年1949年にも次のモデルバリエーションであるレンジファインダーカメラ「CASCA II型」を発売しています。これら2つのレンジファインダーカメラの独自規格の「専用スピゴット式マウント」だった為、実は人気がなかったようです (僅か2,000台少々で製産打ち切り)(汗)

さらに翌年1949年にも次のモデルバリエーションであるレンジファインダーカメラ「CASCA II型」を発売しています。これら2つのレンジファインダーカメラの独自規格の「専用スピゴット式マウント」だった為、実は人気がなかったようです (僅か2,000台少々で製産打ち切り)(汗)

↑CASCA I型のマウント部はスピゴット式マウントなので、オールドレンズをハメ込んで回転させてロックさせる方式ですが、9時の位置には距離計連動ヘリコイド向けに用意されるギアが備わり、12時の位置にロック用の板状リリースキーが突出する仕組みで、大変物々しいです(汗)

↑CASCA II型でも同様専用のスピゴット式マウント装備ですが、距離計連動ヘリコイド向けのギアが消えて転輪方式に変化します。マウント部に深い溝が備わり、そこにバヨネットマウントが付随すると同時に、ロック孔まで用意されているのが分かります (カチャッとハメ込む着脱ロック式)。

従っておそらく1950年代に入ると、これら「CASCA I/II型」の製産は終わってしまい、オプション交換レンズ群だけが独り歩きを始めていったように、その後の経緯が考えられます (実際その後Steinheil Münchenは開発/製産主体をフィルムカメラからオールドレンズ側に大きく舵切りしています)。

・・と、実は今回扱った個体から取り出した光学系を、念の為に (何しろ現ブツの光学硝子レンズを手にできるチャンスはそうそう訪れないので) 実測したところ、また今までとは異なる実測値を残した為に「???」に陥ってしまい(汗)、考察を改める必要性に駆られました・・(汗)

どうしても光学設計そのモノに注目したくなってしまうのですが、そこをグッと我慢して(笑)、実は今回のモデルの発売時点である「CASCA I/Ⅱ型」のフランジバック「27㎜前後」と言う要素に着目しました!

そうですね! このフランジバックであれば、容易に「L39マウント規格化」(L39/LTMのフランジバックは28.8mmだから) がその光学設計のままで適います。光路長と結像時との像面での整合性は、おそらく非常に僅かな誤差範疇しか表していなかったと妄想できます。さらに後の「LMマウント規格」であれば、なおさらに「27.8mm」のフランジバックなので、何も問題がありません (L39 → LM変換リングの装着で、変換リングの厚み1mm分がプラスになるから)。

従って、CASCA I/II型向けマウント規格 → L39/LTMマウント規格 → exakta/M42マウント規格と言う一連のマウント規格発展経緯が改めて確認できました。

その結果、光学設計に大きな変化が訪れたことが分かります! 当初光学設計から、exakta/M42マウント規格化対応に際し、フランジバックの延伸から (凡そ1.5倍以上) 必然的に光学設計が見直されているとしか考えられません。

実は、当方がexaktaマウント規格品の個体を扱ったのが、まさに12年前~13年前辺りなので、当然ながら光学系を全く実測していません(汗)・・それですぐに気づけなかったワケですが、それにしても恥ずかしすぎますョねぇ~(恥)

つまりL39/LTMマウント規格品の自体の光学設計が一つに、さらにその後に発展したexakta/M42マウント規格品向けと、全部で2つの光学設計が存在していたことに結論づけできました!(祝)

…………………………………………………………………………

と言うことで、光学設計の話に移りたいところですが、実は今回のモデルに実装している光学系は「その始祖に古典的手法の血統が息づいている設計」なので、先ずは実写から探る必要性に駆られてしまいます(汗)

今回は少々ピックアップ枚数を増やして、実写の特徴について細かく見ていく中で、最後のほうで解説しますが、特に中望遠レンズと言う観点で当時の旧東ドイツ側Meyer-Optik Görlitz (マイヤーオプティック・ゲルリッツ) 製モデルの中で有名になってしまった「Trioplan 100mm f/2.8」を比較対象に意識してチョイスしてみたいと思います。

焦点距離が違うので、比較対象に据えるべきか悩むところですが、見比べていくと光学設計の性格がそのままに顕れているようにも受け取られるので、そもそもの光学設計の発展経緯との整合性を「実写で眺めている」ような錯覚に囚われるメリットもあり、今回このような比較を行います。

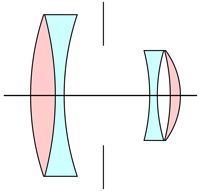

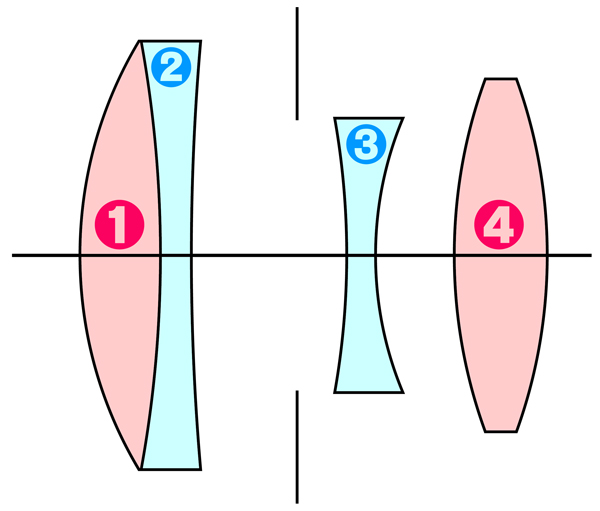

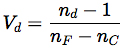

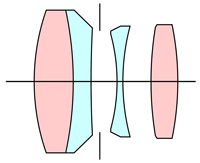

さらにまた後で解説しますが、光学系として採用しているそもそもの光学設計概念が前述のように異なる為、3群4枚オルソスコープ型光学系と言う、古典的系統を引き継ぐCulminarに対し、それとは反対に収差補正を狙ってきた3群3枚トリプレット型光学系を採用したTrioplanとの比較である点も・・注目に値します。

特にこの2のオールドレンズの登場時期を探ると、1948年登場のCulminarに対し、1951年頃の登場というTrioplanとは、同時代で競合していたモデルと捉えるのが適切なようにも思えます。

そのようなそれぞれの立ち位置を勘案して、吐き出す実写を比較していきたいと企画しました。

逆に言うなら、そもそも今回のモデルCulminarの描写をチェックしていて、トリプレット型の要素をその写りに感じ取ったが故の企画でもありますッ。

・・はたして両者は、何がどう違って (同一性で) 互いの表現性に至ったのでしょうか???

↓以下の写真はFlickriverで、このオールドレンズの特徴的な実写をピックアップしてみました。ピックアップした理由は撮影者/投稿者の撮影スキルの高さをリスペクトしているからです。

(クリックすると撮影者投稿ページが別ページで表示されます)

※各写真の著作権/肖像権がそれぞれの投稿者に帰属しています/上記掲載写真はその引用で

転載ではありません。

また前述「Trioplan 100mm f/2.8」のピックアップ写真も比較対象として一部に掲示するので、分かり易いよう番号表示を色分けします。❶などの青色番号をCulminarとし、❶など赤色番号をTrioplanとして分けています (つまりは旧西ドイツ側を青色、旧東ドイツ側が赤色)。

従ってTrioplanの実写サムネイルは「こちらのFlickr.comでの検索」からの引用になります。

↑左端から円形ボケ、特に当方が「シャボン玉ボケ」と呼称する状況についてピックアップしていますが、❶がCulminar 85mm f/2.8の実写であり、❶がTrioplan 100mm f/2.8による撮影の実写です。すると一つだけ大前提として認知しなければイケナイのは、互いに焦点距離の違いが介在する為、ご覧のように円形ボケの大きさそのモノの表出感が異なります・・当然ながら、同じ中望遠レンズ域のモデルでも、85mmよりも100mmのほうが対角画角が狭くなる為、より大きく写っているのです。

↑実際の対角画角で述べるなら「Culminar:28.5583°」に対し、「Trioplan:24.4137°」と言う計算結果になります。数値で捉えるとこの程度の差 (4°ほど) しか計算されませんが、これをさらに深く追求すると、意外にも光学系の各群の配置の違いやカタチよりも、根本的な「絞り羽根の位置の違い」が指摘できるのです。

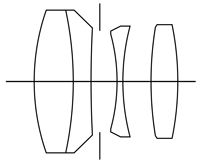

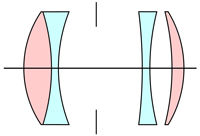

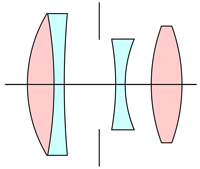

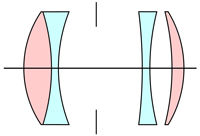

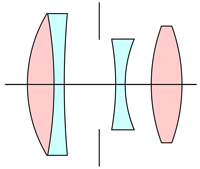

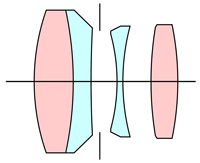

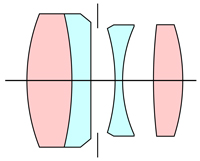

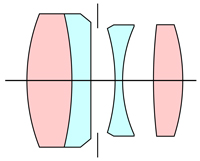

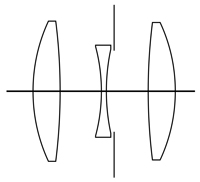

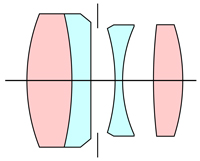

上の光学系構成図は、当方が以前扱った個体をオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

㊧:Culminar 8.5cm f/2.8「初期型」になり、㊨:Trioplan 10cm f/2.8「初期型」のそれぞれの実測値を基にしたトレース図です。念のため両方とも「初期型」からピックアップしてきましたから、条件としては同一時期の光学設計として比較できますョね(汗)

これを見ただけですぐに理解できますが、㊧Culminarのほうは、第1群前玉の次に絞り羽根が来ており (光学系構成図の中の縦線が絞り羽根の位置を表す) ㊨:Trioplanは第2群の次に来ています。結果、光学系前群を透過してきた入射光が絞り羽根を通過する際の投影に差が現れ、特に㊨のTrioplanでは、後玉が1つしか介在しない結果、透過光の屈折が1群 (後玉だけ) だけであることから円形ボケ表出の投影には、倍率以上に上がる背景が道理として理解できるのです。

結果的に対角画角の物理的計算式から導き出された「1.38倍」と言う光学倍率以上に、拡大して表出していると捉えられます。

さらにそのようなシャボン玉ボケの大きさ以前に、そもそもCulminarのほうが「前玉が2枚貼り合わせレンズ化」されている「色消し効果」が如実に現れており、球面収差の補正がかなり強力に執られている結果の写りであることが・・これら実写から確認できるのです(汗)

従って、これらの事実から「シャボン玉ボケ派」であれば、圧倒的にTrioplanの優位性が高くなりますが、単なる円形ボケの一種としか捉えない人から見れば、それほど大きな魅力にはならないとも指摘できる話であり、そこに優劣の差を論じることに・・意義が存在しません(笑)

また❶の右端をチェックすると明白ですが、球面収差補正の影響から均質な滲み方で中心まで整っていますが、一方の❶Trioplanのほうでは、そもそもこのような「玉ボケ」の維持が難しく(汗)、どうしても中心部に向かって薄くなる/透けてしまう傾向が顕れる為、円形ボケの大きさ以前に外輪と中心との滲み方の差にも違いが顕著になり、玉ボケの表出維持そのモノが難しいのです。

つまり片や3万円~5万円クラスのCulminarに対し、いまや10万円超えが当たり前になってしまったTrioplanとの、その価値観の相違点が・・明確化してきているのではないかと思います。だからこそ「シャボン玉ボケ派」と言うコトバの重みが、相当に増すのではないかと、当方的にはみているのです。

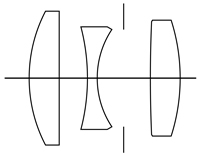

↓以下に再びChatGPTを使った「Culminar vs Trioplan の収差面での比較」について解答を掲載します。

↑従って、これ以降の実写に対する解説も、このChatGPTの解答を参考にしています。

↑従って、これ以降の実写に対する解説も、このChatGPTの解答を参考にしています。

↑前のほうの❶と❶に続く連続性として解説を引き継いでいますが、ここでは今度は前出したChatGPTの解答を参考にして「その実装光学系の光学設計の相違点が前面に現れている、円形ボケ → 収差ボケ → 背景ボケ」と言う流れの変化を、まとめてピックアップして説明していきます。

正直、ここにCulminarとTrioplanの性格の不一致が顕れているようで、まるで我が夫婦の有様を呈しています(笑)

❷の段では、Culminarの❶の円形ボケ (シャボン玉ボケ) が滲んでしまい溶けていく様子を段階的に並べました。球面収差補正が優れている分、エッジを明確に表現しつつも溶ける量 (ボケ量) が明確に少なめなのが分かります・・これは良い表現で表すなら、落ち着いたボケ方/溶け方のように指摘できるでしょうか。

さらに❸の段で、その明確なエッジ表現に相俟り、収差の影響を受け始める結果、このような乱れた収差ボケへと変遷しますが、ピント面の解像感は非常に鋭く残りつつも、合わせてその周囲の収差ボケとの格差に「整合性が残ったまま (ルール/秩序が残っている) が故の、見た目の辛さに偏重していない落ち着いた乱れ具合い」を体験できます(汗)

一方Trioplanのほうになると、実はCulminarの2段構えで明示した要素がスッ飛びます!(笑)

つまりシャボン玉ボケの次に来るのは明確な収差ボケのほうであり、イキナシ❷で収差ボケが現れます!(驚) 本来二線ボケ傾向も強いのですが、即座にエッジ部分が極端に溶けていってしまうので、ご覧のように収差ボケと言いながら「妙に収差ボケが背景ボケとして、むしろ背景効果にまとまってしまっている」と言う、Culminarに対して一足飛びの描写性なのが掴めます(汗)

すると❸の違いこそが明確に突出してきます!(驚) 本来Culminarの❸の次に来るべきトロットロボケが先に現れてしまうのです(笑)

これらの特徴の違い (詰まる処、光学設計の違い) から、Trioplanのほうが圧倒的に背景ボケのにじみ方が極端で速いことが理解できます(汗)

これを逆手に取ってTrioplanのほうのメリットとして挙げると「芸術性の強いアート志向の表現性がとても強いのがTrioplan」と言う語り草が・・まるで合致してしまいそうなのです!(祝)

それでは逆にCulminarのほうの収差ボケは、ただただ辛くて汚いだけなのかと言うと、実は合焦しているピント面に先に性格の違いが如実に現れます!(驚)

間違いなくToriplanよりも合焦面の解像感は圧倒的に高いのです。しかもエッジが浮き上がり立つので、むしろその周囲の収差ボケとの整合性が働いてしまい・・結果辛く見えないのです(笑)

逆に言うなら、Trioplanのほうはピント面のエッジ外周からイキナシ溶け始めてしまう為、僅かでもピント面との実距離が違うだけで、本来乱れて二線ボケ傾向の強い収差ボケなのに、ご覧のように溶けてしまい・・だからこその「背景効果に一役買っている」が如く描写性に変わっています。

然しそれは「辛いか辛くないかは、実は何処を基準に据えるのかで逆転する」点で、この2本のモデルCulminarとTrioplanの比較は相対的なのです(汗)

それはTrioplanのピント面が既に解像感を失いつつある中で生き残っている領域である点です!

・・ここに大きな感覚面での嗜好が大きく働いてきます(汗)

それが前述で指摘したTrioplanの背景効果まで含めた「芸術性/アート性」に惹かれるのか、或いはCulminarの「収差ボケや背景ボケの凄まじさまで含めた楽しさ/面白さ」に靡くのか・・分かれ目のような気がしますね(汗) ここはそれぞれの人の個性に訴える要素なので、一概に良し悪しを付けられませんし、もちろんこの点について収差を語ってあ~だこ~だ互いに攻撃し合う必要性も・・ありません!(笑)

・・客観的に、ひたすらに冷静になって眺めるのがヨロシカろぅッ。

↑同じく青色がCulminarで赤色がTrioplanです。この段ではそれぞれの段で同じ要素についてピックアップして並べています。

❹も❹も花の発色性について調べています。特に重点的にチェックしたのは「色飽和せずに、且つ質感を写し込めているか」です。実はこの要素が当時のMeyer-Optik Görlitz製オールドレンズの非常に多くのモデルで欠点になっていることから、恣意的に比較要素に据えて挙げています(汗)

Meyer-Optik Görlitz製オールドレンズは、基本的に質感表現能力に限界値を抱えています(汗)

また❺と❺については、一歩突っ込んで「花の花弁の質感表現能力 (花びらの肉厚感やリアル感)」を重点的にチェックしています。

この点についてこの段で解説していきます。❹と❹は、一見するといずれも同一レベルに受け取られがちですが、よ~く観察すると違いが分かります。ハッキリ言ってCulminarのほうは前出ChatGPTの解説のとおり、解像感高くピント面を描きながらも、コントラスト差も偏重なくオリジナルに忠実再現しているように見えます。もちろん僅かに彩度が高めの印象は否めませんが、おそらく万人受けヨロシク許容範囲内なのではないでしょうか。

ところがTrioplanのほうに移ると、一見同一レベルの発色性に見えるものの、背景のトロットロボケとの関係性よりも、むしろピント面だけに集中してチェックした時「妙にコントラストが偏っている」点に気づきます(汗)

この点は次の❺に移ると余計に強調されます(汗)・・特に3枚目の赤色は「花弁の質感が破綻している色飽和状態」なのが視認できます。またやはりコントラスト差が極端に明らかになる為、最後の右端の実写の如く、何処か人の眼で見ている空間とは異なる「異常にピント面が飛び出ている、まるで遠近感の誇張表現のような錯覚」に見えます(汗)

逆に言うなら、Trioplanのほうの花弁の素材感や材質感を写し込む質感表現能力が破綻してしまっているように見えるのです・・つまりノッペリしていて、Culminarのような明確な花弁の花びら感 (肉厚感/細胞感) が感じられないのです(汗) Trioplanの花弁は、何処か人工的な雰囲気に見えてしまい、この点で当方的には明確にCulminarとの違いを感じ取っています(泣) つまりCulminarが真の生ける植物なら、Trioplanの花弁はフェイクグリーンの如く、造花に見えてしまうのです (誇張的な例え方をした場合です)(汗)

然し、これは決してTrioplanを貶している話ではなく、むしろ「個性」として捉えられるべき要素ではないかと、当方は受け取っています。

↑ハッキリ言ってこの段の描写性の違い、表現性の相違から、当方は明確にSteinheil MünchenのCulminar派です!(笑)

確かに当方は14年前~10年前辺りに、ネット上でまだバブルボケと表記されるかどうかと言うタイミングに「シャボン玉ボケ」のコトバを使ってヤフオクにオーバーホール済みで出品し始めた一人ではありますが(汗)、実は当方はその真円、且つエッジが繊細に表現されるシャボン玉ボケに執拗に固執してはいません(笑) またトロットロボケの中にポンッと出現するピント面の芸術性やアート性にもこだわりをもちませんッ。

むしろ質感表現能力の高さのほうが当方的にはこだりが強いので、どうしてもMeyer-Optik Görlitz製オールドレンズの質感に物足りなさを感じ取ってしまうのです(泣)・・それは銘玉と揶揄され続ける「Primoplan 58mm f/1.9V」も同じ範疇として捉えるしかありません(泣)

むしろPrimoplanなら、戦前のノンコートモデルのほうが圧倒的に気持ちが傾きます!(笑)

そういう当方の思考を全面に出してピックアップすると、この段の集まりに到達します。

❻のこのピント面に薄っすらと明かりを灯すような表現性に、まるでヤラれてしまいましたね(祈) 特に右端など、いったいどうやって撮影したのかと考えてしまうくらい、美しく素晴らしい撮影スキルの賜物です!(祝)

合わせて❼はその反対側に位置する嗜好で「レトロ調/復古調/懐古風」的な印象にどうしても見てしまう実写をピックアップして集めています。

やはり彩度とコントラストのバランス性なのでしょうか、或いは光の加減を制御する光学設計内の設計思想の違いが現れているのでしょうか・・全く分かりませんが、これらを❻ ~ ❼と❻ ~ ❼を同一視できません(汗)

❻のほうは、微かにハイキー掛かっている、或いは彩度が不足気味とでも言うべきか、そういう写りに見えるのです。おそらくCulminarのほうでこれらのシ~ンを撮影したのなら、例えば左端の実写などは、明確なコントラスト差を帯びてきて、肉厚感と言うか「肉々しさ/生々しさ」をもっと含んだ実写に落ち着くように妄想します。右端のチューリップも、何処か花弁が造花っぽく見えてしまいます(汗)

その一方で❼の滲み感は、さすがTrioplanのお家芸で、ボケのエッジが先に溶けてしまう要素が影響しているようにも見えますね。

↑それぞれ❽と❽は、被写体の素材感や材質感を写し込む質感表現能力の高さをチェックするためにピックアップしています。すると❽はほぼどの実写も質感を感じ取れる (写し込んでいる) と判定を下せるように見えるのですが、残念ながら❽のほうは、石の表面の感触も金属質もガラス質も中途半端です(汗)・・特に当方的には3枚目の写真の金属質が飛んでしまっている (欠落している) 点で受け入れられません (ノッペリしているから)(汗)

凡そMeyer-Optik Görlitz製オールドレンズの多くのモデルに感じ取れる、金属質とガラス質の表現性の欠落です。当方的には、その意味で光学設計時の光の制御に特徴が在る (課題が残る) ように受け取っています。

これはおそらく光学設計の開発当時が白黒写真撮影の終盤期だった点も見逃せないと思っています。明らかにMeyer-Optik Görlitz製オールドレンズのモデルの光学設計は、グレースケール世界の中での捉え方に執拗にこだわりをもっているように受け取りました。これがカラー写真撮影した時、ひいてはカラー成分の色が、或る処でコロッと偏重してしまう特徴を生んでいるように感じ取ったのです(汗)

一方のCulminarも同様に白黒写真撮影を意識して光学設計されたモデルと受け取られますが、それでいて特段グレースケールへのカラー成分振り分けに工夫をせず、むしろ忠実性にこだりをみせて設計した結果ではないかと捉えました(汗) つまりカラー成分振り分けまで手を入れてしまった「美しく白黒写真を仕上げたい」と言う光学設計の指向を持つTrioplanに対して、Culminarのほうはあくまで収差補正にこだわった「光学設計からみた角度の捉え方」として製品戦略してきたように思うのです・・実はこれは、何を隠そう、3枚玉トリプレット型の欠点だからですッ!

つまりCulminarは、トリプレット型の発展系と言うよりも、本人Steinheil München者の設計陣にとっては「むしろトリプレット型の集大成」的な意識が非常に強かったように思われたのです。

話を戻すと、肝心なポートレートレンズと言う分類で比較した時、やはり完璧に「人肌感を喪失している」のがTrioplanの大きな欠点ですッ。動物毛のほうはそこそこ頑張っているのに、どうして人肌感がダメなのでしょうか???(涙)・・おそらくト〜ン/階調表現に課題を抱えているように考えています。

↑この段では❿と❿で、ト〜ン表現、明部と暗部の階調表現についてチェックしています。壁やコンクリ、或いは風景内の明部の階調にグラデーションを感じ取れるのかどうかです。するとやはりここでもCulminarに比べてTrioplanのほうの階調表現、グラデーションに平坦/ノッペリ感が強く感じられ、立体感や階調の変化を感じ取れないのです(汗) 例えば❿の右端は石壁とイエローの外壁に材質の違いが読み取れていません(汗)

その一方で、明確にTrioplanの特徴と指摘できる要素が⓫で、このような特定領域のコントラストが明確に誇張されて表現させる性格/偏重傾向が、Culminarでは100%表現不可能です!(驚)

特に2枚目と3枚目の写真などは、まるで幻想世界と言うか、異世界の情景を眺めているような錯覚を覚えますし、今ドキのデジタルなレンズの「何もかも極緻密に綿密にギッシリ詰まった画」と言う写りに似ていて、観ていて眼が疲れると言うか痛く/辛く感じます(涙)

まるでそれに近い感想しか残らないのが右端の実写で、たいして解像感が高くない写真なのですが、それに反してコントラストが強すぎる為、やはり辛くて見る気持ちが湧きません(涙)

このようにTrioplanに限らず、Meyer-Optik Görlitz製の非常に多くのモデルで似た傾向を抱え、コントラストが突如としてコロッと偏重してしまう、或いは階調表現に凹凸感が伴わない平面的、且つ立体感を感じないノッペリした表現性に、どうしても飽きてしまうのです(汗)

↑最後、光源を含む場合の実写ですが、残念ながらこの項目では「Trioplanの圧勝」です(汗)

おそらく一つ前のコントラストの偏重との関係性が強いのではないかとみていますが、光源からの光線に対して耐性が強く、何でもかんでもフレアに紛れてしまわずにシッカリとピント面に解像する様子は、特別なモノを感じます(汗) 一方でCulminarのほうは暗部の耐性がめっぽう弱く、黒潰れに突然ストンと堕ちてしまう傾向が否めず、或る意味欠点です。

…………………………………………………………………………

と言うことで、長々と両方のモデルの実写を比較しながら今回扱ったモデルの写りについて見ていきましたが、ここからはいよいよ光学設計のほうの話に入ります。

すると事前に実写を考察したが為に、その光学設計に道理が繋がり、非常に納得感強く受け入れられるので、今回は実写を先に解説した次第です(汗)・・つまり光学設計と実写に関係性が確認できる点で、先に実写をご案内した次第です。

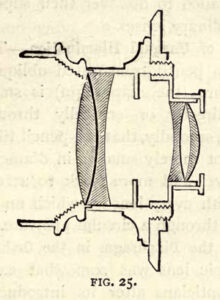

←1943年にチェコスロバキア人の「Józef Maximilián Petzval (ヨーゼフ・マキシミリアン・ペッツヴァル)」氏が開発し発表した原案を基にVOIGTLÄNDER社が製品化したポートレートレンズのカット図。

←1943年にチェコスロバキア人の「Józef Maximilián Petzval (ヨーゼフ・マキシミリアン・ペッツヴァル)」氏が開発し発表した原案を基にVOIGTLÄNDER社が製品化したポートレートレンズのカット図。

何と当時、ペッツヴァル氏は特許出願申請書を申請しておらず、且つVOIGTLÄNDER社からは、一番最初の光学設計に対する報酬を受領したのみで、その後VOIGTLÄNDER社が1万本を超える製品を供給したことに対する対価からすると、まるで見合わない金額であったことから訴訟問題にまで発展しています(汗)

1842年にVOIGTLÄNDER社がペッツヴァル氏の発明である光学設計を原案として硝材を充てがい (ゼロから精製している)、600本ほど製産したのがスタート地点に当たります。

←『US241438A (1881-05-10)』米国特許庁宛て出願

←『US241438A (1881-05-10)』米国特許庁宛て出願

Hugo Adolph Steinheil (フーゴ・アドルフ・シュタインハイル) 氏発明

40年弱ほど後に、Steinheil München社の二代目の経営者Adolph Steinheil氏によって開発された3群4枚Antiplanet (アンチプラネット) 型光学系であり、ペッツヴァル式レンズの原型からの改良版です。

巷で語られている日付が1881年5月10日になっていますが、この日付は公開/公告日なので、出願されてから当時の米国特許庁では、凡そ6ヶ月~12ヶ月の審査/形式承認期間を経ている為、間違いなく1880年中の出願だった特許出願申請書であることが分かります。

また「Priorities (申請優先権) の受付日が空白になっている」理由は、当時発明を出願申請しても保護される条約 (第三者が類似案件を記載日付以降出願しても、一番最初の申請者が最優先権を担保できる法律とその国際条約) が関係国で未だ締結されていなかった為、リアルな現実には1883年制定のパリ条約 (国際優先権制度) 成立後から申請が担保され保護されるようになった為です。それにより時系列を基とする第三者による類似案件の権利が一時停止される、優先権が付与され保証されています。

従って1883年以前に申請された特許出願申請書は、このPrioritiesの日付欄が空白になっているものの、そもそも各国の事情により特許権利の消滅期間が定められていた為、米国特許庁では50年経過後消滅していますし、現在の国際協定では20年を消滅期限としています (その期間内に再申請すれば再び20年付与)。

これが例えば一番最初の特許出願申請書の「Iventor (発明者)」欄に名前が記載されていたにも関わらず、後の年代に再びその発明者が在籍していた会社名によって申請されている根拠です。それはその発明者が20年経過の中で転職なりの理由で退職していた場合に、在籍していた企業による再申請が企業名で執られ、そのタイミングで特許権利が企業に担保されます。

これはパリ条約締結後でも、それぞれの国での特許権保護申請が必要になる為、例えばドイツで申請したタイミングの同じ日付で、フランスや英国、或いは米国でも同一内容で申請し、同時保護に仕向けていたりします (つまり一つの発明案件が複数国に跨って申請され、個別の公告番号を付与されつつそれぞれの国内で保護される仕組み)。

これらの内容から、当方は特許出願申請書を探る時、公開/公告番号を基準に据えず、専ら受付日 (優先権)、つまりは申請日付を基準に据えて探索している次第です。何故なら、類似案件が後日第三者から申請されていた光学設計も史実として存在している為で、互いに自分が発明した案件との主張に発展し、実際に裁判沙汰にもなっていたりしたからです。その結果、公開/公告日付は国別によってもバラツキが生じてしまい、最長では当時のドイツに於ける6ヶ月~18ヶ月と言う長期間まで介在する為、公開/公告番号を基準に据えると、場合によっては時系列が逆転します。

ちなみにまさに上㊧に掲示した特許出願申請書に纏わるペッツヴァルの発明案件は、本人が特許出願申請書を申請していなかった為、1884年以降その光学設計を基に製品化したVOIGTLÄNDER社との係争にまで発展しており、さらにVOIGTLÄNDERがブラウンシュヴァイクに移転した際、合わせて特許権も申請しており、ペッツヴァル氏の権利侵害から逃れていると言われています。

←然し再びPetzval氏の1840年原案に遡ると、VOIGTLÄNDER社で製産されていたモデルの中には前出のようなカット図に限らず、㊧のカット図のようなタイプも造られていたようです。

←然し再びPetzval氏の1840年原案に遡ると、VOIGTLÄNDER社で製産されていたモデルの中には前出のようなカット図に限らず、㊧のカット図のようなタイプも造られていたようです。

結局、焦点距離によって光学系が変化していくため、都度光学設計を伴っていたことになり、複数存在するようですが、今回は深く探索しません。㊧図は、1894年John Traill Taylor氏によって記された「The_optics_of_photography_and_photographic_lenses」内の掲載図から引用しています (IA_opticsofphotogra Archiveより)。

←同様㊧図も同じ書籍からの引用になりますが、1853年にPetzvalレンズを参照してJames T. Goddard氏による発明として「Compound Landscape Lens I (複合風景用レンズI型)」が英国で発売されています。このように当時ドイツのVOIGTLÄNDER社含め、一世風靡したようです。

←同様㊧図も同じ書籍からの引用になりますが、1853年にPetzvalレンズを参照してJames T. Goddard氏による発明として「Compound Landscape Lens I (複合風景用レンズI型)」が英国で発売されています。このように当時ドイツのVOIGTLÄNDER社含め、一世風靡したようです。

Petzvalレンズはポートレートレンズでしたが、英国のGoddard氏や「Thomas R. Dallmeyer (トーマス・ロバートロダルメイヤー)」氏などのレンズは風景用だったようです。

当方はこれらの古典的光学設計に疎いので (まだ勉強できていない)(汗)、今回の探索は程々にします。

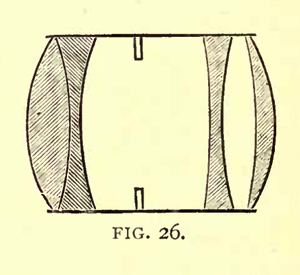

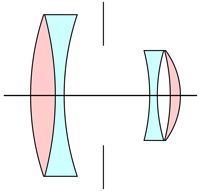

↑上の図は、ここまで掲出した引用図面から当方の手でトレースした光学系構成図です。

㊧:Petzvalレンズ、3群4枚Orthoscope型光学系:ポートレート用 (1840年)

㊥:Goddardレンズ、3群4枚Orthoscope型光学系:風景用 (1853年)

㊨:Steinheilレンズ、3群4枚Antiplanet型光学系:風景など含め広角向け対応型設計 (1881年)

・・こんな経緯が見えてきました。何しろ前玉を接着した上で、後群側で焦点距離含め光軸中心に補正してきたのか、外縁部からの光線まで意識したのかによって、このように具体的なカタチが変化するものの、基本的概念を掴むことができます。

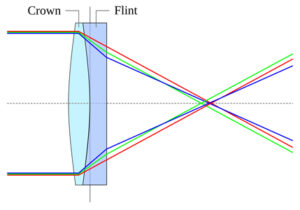

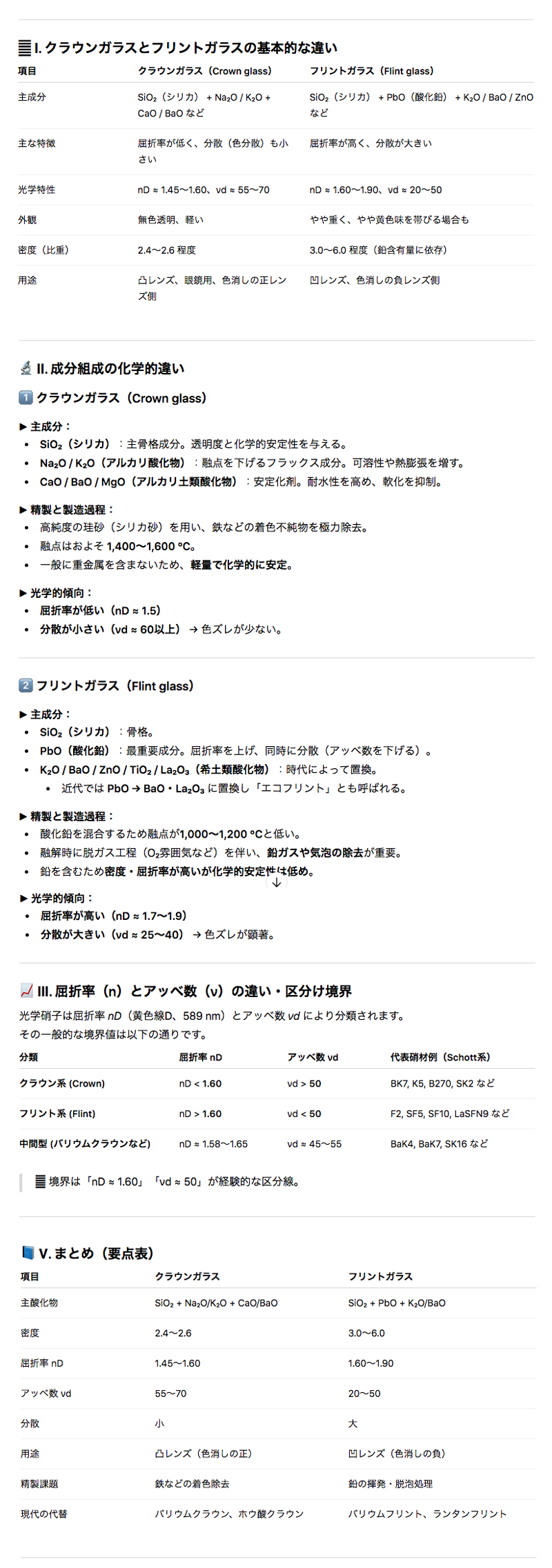

その第一は、いずれも光学系第1群前玉が2枚貼り合わせレンズとしてダブレット化されている点です。上の図はいずれも色付表示しており、 色付のクラウンガラスと 色付のフリントガラスに分類できます。

またこれらの分類は同時に凸レンズ系 (収光用) と凹レンズ系 (発散用) にも分類できます。

…………………………………………………………………………

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学硝子レンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学硝子レンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。さらに中心部=外周部の厚みが均等であるレンズを指して「均厚レンズ」と呼びます。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学硝子レンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

さらに光学硝子レンズの硝材として分類する時、大きく2種類に大別でき、 色付のクラウンガラスと、 色付のフリントガラスに別れます。これら硝材は「ソーダガラス分類:クラウンガラス」と「鉛ガラス分類:フリントガラス」とも言い換えられます。屈折率:1.60nd前後を境界とし、さらにアッベ数:50vdを境にして二分される硝材を指して、クラウンガラス (屈折率:1.60nd以下/アッベ数:50vd以上) またはフリントガラス (屈折率:1.60nd以上/アッベ数:50vd以下) と呼びます。

硝材なので、精製された堆積物である合成石英ガラスの塊であり、そこから機械研磨して削り出されたガラスを指して光学ガラスレンズと呼びますね(笑)

…………………………………………………………………………

話を戻して、すると光学系第1群の前玉が一つのポイントになりますが、この前玉の2枚貼り合わせレンズは、実は1819年頃から開発が進んだ「Joseph von Fraunhofer (ヨーゼフ・リッター=フォン・フラウンホーファー)」氏による「凸レンズ系クラウンガラス+凹レンズ系フリントガラス」と言う接着による複合レンズであり、2つの波長 (C線とF線) に対して軸上色収差を補正し、d線で球面収差とコマ収差を抑制できる、いわゆる「色消しレンズ」として開発されており、当時の天体望遠鏡含め「achromat (アクロマート)」な状態にあると呼ぶ光学設計概念を活用した設計です。

この概念を前玉に採用している点で、光学系前群で既に球面収差とコマ収差を解消させ、後群側で結像に向けて整えている光学設計なのが100%理解できます。

・・実はここに3枚玉トリプレット型との大きな違いが現れているのですッ。

特に前玉裏面側の凹面の曲率を大きく採るのか、平坦に近づけるのかの違いは、焦点距離やフランジバックとの関係性から導き出されるものの、例えば前のほうに挙げた光学系構成図の中で、㊧と㊥、さらに㊨の光学系は、第2群の両凹レンズのカタチをチェックした時、前玉の外径サイズとの関係性で (つまり対角画角の問題で) 曲率に工夫が必要になった経緯が視えてくるのです。

↑絞り羽根を境にした時、㊧ → ㊨に向かって「ダブレット化した前玉裏面の凹面の曲率」と「絞り羽根の次に来ている凹面の曲率」に注目して順にチェックしていくと、それぞれの曲率の変化からそれらの光学設計、ひいては製品の性格が視えてくるのです。

すると㊧は絞り羽根を挟んでほぼ左右の曲率が近似している為、フランジバックの影響があるにしても中心部の光線を主体的に設計していると妄想でき (外縁部の光線はフレアとして滲んでいく)、ポートレートレンズであることに納得できます。一方㊥は前玉裏面側の曲率の湾曲が強いのに反して、絞り羽根の次の湾曲がとても緩い為、互いの間隔を広げてきた理由に対角画角の拡大を見越している点で、風景撮影であることに納得が行きます。そして最後㊨は、前玉裏面側が平坦に近いくらいに緩い曲率に対し、絞り羽根の次の曲率が相応に湾曲している点で、この絞り羽根の次の第2群の狙いが「収光制御に徹している」目的/役目/狙いとして主体的に配置してきた (しかも近い位置に) と言う経緯が分かります。

何故なら、前玉裏面側の曲率が緩いものの、高い屈折率により光の分散が広がっている為、それを即座に受け取るが如く第2群を近接配置させて光線を受け取り、さらにフリントガラスによる高い屈折率を活用しつつ、再び分散する傾向の中で「後玉側面の非常に強い曲率を与えてきた」点で、後玉のクラウンガラスに対して急角度で各波長の光線まとめ上げてきて、最終的な収光に結びつけていることが・・視えてきます(笑) つまりこのAdolph Steinheil氏のAntiplanet型のキモは、実は前玉のダブレット化よりも「光学系第2群の両凹レンズ」と言う話になります(汗)

これは採用した硝材の屈折率とアッベ数の違いがそのまま現れているからだと理解でき、㊧の1840年に対して、㊨1881年時点のほうが、より高屈折率、且つアッベ数のコントロールが増えた硝材の選択が実現できていることを物語っています (その差40年)。

要は古い時代の、ひたすらに研削と研磨に頼らざるを得なかった「曲率の世界」だった硝材の宿命から解き放たれ、ついに「屈折率とアッベ数の世界」に足を踏み入れたタイミングでもあったと、これら3つの光学系構成図の経緯を見ただけで、その流れがよ~く理解できたのですッ。

結果的に、㊨からさらに70年の歳月を経て、合わせて戦後と言う工業技術発展のピークに向かう中で開発されていった様々な高性能な硝材の出現は、やがてCulminarで「古典的光学設計の復活」の機会を与えた、実は主要因だったのではないかと当方は捉えています。

然し当方の考察はそれだけに終わらず、後のほうでさらに解説しますが、このPetzval型の光学設計の再利用だけに留まらない、Steinheil Münchenの固い製品戦略の意志を感じた結果が、今回扱うCulminarの実装光学系の設計だったのではないかとみています(汗)

これらの事実を考慮した上で、前出1881年のAdolph Steinheil氏の発明案件『US241438A (1881-05-10)』の記述を翻訳すると、以下のようになります。和訳した箇所をグリーン色文字で表記し、当方が追加で付加した説明を赤色文字で表しています。また特に重要な要素についてブルー色文字に色付しています。

「本発明は、写真用カメラレンズにおいて、2対のレンズを組み合わせたものである。1対は強い色収差と球面収差を補正する接合レンズで構成され、第二の対は両凸クラウンガラス (後玉を指す) と両凹フリントガラスから構成される」との出だしで始まりますが、この記述によって前のほうに掲示した色付光学系構成図のクラウンガラスとフリントガラスの配置が決定しています。

「平面像を生成する二重レンズ (または2組のレンズで構成される光学システム) を製造することは常に非常に困難であると考えられています。これらの像の鮮明さは、レンズの完成度の高さに応じて中心から円周に向かって鮮明さが変化します。従って二重レンズによって生成される像は、レンズシステム全体の効果が、2つの構成素子、或いはレンズペア間で不均等に分散されるほど、円周に向かってより鮮明になることを発見しました」と、正直途中から何を語っているのかが不鮮明ですが(笑)、要は前群と後群とで不均等になる (前後非対称を指している) ほど、波長分散性が促されて外周の像がより鮮明に保たれることを発見したと語っているようです(汗)

つまりこれが意味するのは、当時の光学設計の発展経緯を勘案する必要が起きますが、当時主流だった「左右対称型 (光学系の前後群で対称のカタチに仕向ける)」の光学設計概念だったのに対し、前群と後群を不均等に仕向けることで、透過光の分散が進み後群側で制御できていることを語っていると思います。そしてそれは従前の対称型の時代に比べて、光学設計の概念が変わった/進化したのではなく「そもそもの硝材の精製技術革新が進んだ」ことに起因すると考えられるのです!

それは対称型主流の時代でも、2枚貼り合わせレンズや、下手すれば3枚貼り合わせレンズまで設計されていたことに着目しても見えてきます。それら2枚~3枚接着して重ねていた硝材の分類が違うのです!

その意味で、ブログで何度も執拗に指摘していますが「光学系構成をカタチだけで捉えたらダメだ」と言い続けています。

「本特許出願の主題である無臭差レンズは、写真室での屋内使用を目的としており、焦点に比例した大きな開口部が主な条件となりますが、一方のレンズ対を分離することが許容される為、ポートレートレンズ用無収差レンズと命名されています」とのことで、一つは「ポートレートレンズ」であることと、合わせて「無収差レンズ」と、当時流行った表現ですが(笑)、特に球面収差と色収差の補正が適った光学設計について自信を以て語っているように受け取れますね。

さらに「私は前述の説明で指定されたガラスの種類に限定するつもりはありませんが、同じ結果を生み出す他の種類のガラスに置き換える権利を留保します」と併記していることから、硝材の選定に幅があることが分かります。これらから探り出した硝材を該当させて以下に明示します。

↑それぞれに硝材を該当させています。

↑それぞれに硝材を該当させています。

❶ BK7:1.51705nd

❷ F3:1.60299nd

❸ F3:1.60299nd

❹ BK7:1.51705nd

アッベ数が指定されていない為、屈折率だけで該当させている結果、記述内でも語っていたとおり別の硝材である懸念は残りますが、その屈折率から最低限、当時主流として非常に多くの光学設計にチョイスされていた「BK7」だけはほぼ確定の状態です。

↑さらに上に挙げた光学系構成図が、今回扱ったCulminar 85mm f/2.8の光学系構成図であり、

㊧:初期型 ~ 前期型に該当する、特にCASCAマウント規格品とLTM (L39) タイプ

㊨:後期型のみに限定され、exaktaやM42 (prakitica) に限定される

もちろん硝材のクラウンガラスとフリントガラスの別は同一のままです。このクラウンガラスとフリントガラスの関係性について以下に説明します。

←ドイツ人物理学者、光学ガラスレンズ製造技師でもあった「Joseph Ritter von Fraunhofer (ヨーゼフ・リッター・フォン=フラウンホーファー)」氏が、1812年頃に自らが開発精製した均質なフリントガラスを使い、同様均質なクラウンガラスの2つの光学ガラスレンズを接着することで、透過光の色消しが実現できることを発見しています。

←ドイツ人物理学者、光学ガラスレンズ製造技師でもあった「Joseph Ritter von Fraunhofer (ヨーゼフ・リッター・フォン=フラウンホーファー)」氏が、1812年頃に自らが開発精製した均質なフリントガラスを使い、同様均質なクラウンガラスの2つの光学ガラスレンズを接着することで、透過光の色消しが実現できることを発見しています。

(左図はwikiより引用)

これを指して「光の三原色:RGB」のうちの2色、RとBについて色収差補正できている「アクロマートレンズ」と呼び、且つ、正弦条件と球面収差の補正、及びコマ収差補正が同時に満たされている時に、その光学ガラスレンズを指して「aplanat (アプラナート)」(な状態) であると言い、軸上或いは軸外の被写体から届く透過光が、球面収差とコマ収差を生じないままに1点に集光することを指しています・・この原理を指して「光路長が一定になる条件」と呼びます (1点に集光するから/収光ではない)。

この欠けている波長:Gについても補正できているレンズを指して「アポクロマートレンズ」と呼びますね (つまり光の三原色について色ズレが生じていないレンズ)。

すると前述のクラウンガラスとフリントガラスの硝材を使って屈折率とアッベ数の違いについて検査する作業を指して「実施作業」と言い、光学ガラス精製会社では「実施指示書」などと当時呼ばれていた社内書類が散見します。

この時、その実施作業時に「何を使って屈折率とアッベ数を検査するのか」と言う点について、例えば分光プリズム (分光器) を光が透過する際、光束の波長別に分散する原理から虹色のように色が分かれて射出します。この時のデータを基にスペクトルと表しています。

ここからは少々話が外れますが、光学系構成図を見る時にどうしても理解が必須である「屈折率」と「アッベ数」についての勉強として解説していきます。光学系構成図に興味関心がない方は飛ばして頂いて構いません。

…………………………………………………………………………

↑ChatGPTを使い生成した解説文です (当方にて質問時に回答範囲を恣意的に制限しています)。

↑ChatGPTを使い生成した解説文です (当方にて質問時に回答範囲を恣意的に制限しています)。

光学系構成図をチェックする時、必ずこれらクラウンガラスとフリントガラスについて、その屈折率とアッベ数を探る必要が起きます。それは光学設計の企図を探ることに直結するからです。

逆に言うなら光学設計者は、多くの特許出願申請書内記述で、それら屈折率とアッベ数を基に硝材選定が行われていた事実を「実施例」として明示し・・多くの特許出願申請書内で示されている「Fig.1」などの割り込み図 (ドイツ語だとAbb.になる) を掲示して・・自身の発明に関する主張を補強しています。その多くは検証に際して実施した時の仕様諸元値まで含め掲示しています。

するとこれらクラウンガラスとフリントガラスと呼ぶ分類の硝材の存在を知る必要が発生すると同時に、実は屈折率とアッベ数についても学ぶ必要に駆られます。

クラウンガラスとフリントガラスはどちらも人工的に精製された合成石英ガラスの堆積物です (決して結晶質ではありません)。さらにその精製に際し添加してきた様々な成分と配合から、最終的な狙いとする屈折率とアッベ数の違いを明確に追求した合成石英ガラスと指摘できます (リアルな現実に製品別の相違点は相当多岐に渡ります)。

従ってこれら2つの分類の硝種を理解する大きな基準である「屈折率」と「アッベ数」を理解しない限り、その使い分け (それら硝材を選択してきた光学設計者) の企図が視えてきません(汗)

そのような原点に立ち、硝材を検討した初めてのドイツ人物理学者だったのがJoseph Ritter von Fraunhofer (ヨーゼフ・リッター=フォン・フラウンホーファー) 氏になります。

元々スイス人のガラス技術者「Pierre-Louis Guinand (ピエール=ルイス・ジナンド)」に師事しガラスの精製手法を学んでいます。その際、1811年に新しいタイプの炉を開発し、二度行う溶解によってフリントガラスが精製されることを発見します。フラウンホーファー氏は、当時最も高品質であった英国製クラウンガラスとドイツ製テーブルガラスについて、不均質な堆積に起因する屈折率の偏重を発見し、自らクラウンガラスとフリントガラスの精製を行い当時のドイツに於ける新種ガラスの発展、ひいては光学史上に新しい境地を開きました。

・・フラウンホーファー氏の功績は、もっともっと讃えられるべきです!(祝)

ちなみにクラウンガラスは「crown glass」と言うラテン語/英語で表し (元々が英国製の高品質ガラスを指し、且つその精製時に中心部が膨らむ特徴から王冠のように捉えられた由来)、それをドイツ語表記すると「Kronenglas」になる為、カタカナ表記でクラウンガラスになって、合わせて硝材のクラウンガラスに「K」の文字を含む結果、前出光学系構成図の硝材選定で「BK7」の「K」に繋がっています。またフリントガラスも同様英国で原料にflint (火打ち石のこと) を細かく粉砕して使ったことに由来しており「F」を硝材の製品名に介在させています (前のほうに掲出した光学系構成図のF3を指す)。

従って簡単にひと言に充てがうなら「ソーダガラス系のクラウンガラス」と「鉛ガラス系のフリントガラス」に分けられ「屈折率が低く分散が小さいクラウンガラス」と「屈折率が高く分散も大きいフリントガラス」と言う2分類に到達します (同じソーダガラス系でも窓ガラスとはまるで異なる成分/配合)・・後の解説で意味が伝わりますが、これを別の表記で明示すると「屈折率が低くアッベ数が高いクラウンガラス」と「屈折率が高くてアッベ数が低いフリントガラス」になります。

ここで当方も含め頻繁に間違い易いのが「アッベ数」であり、分散度合いを示す「逆数」である点です。つまり光の分散度合いが小さい時「アッベ数の数値は大きい値をとる」点をシッカリ認知しないと、間違った解説に導かれます(汗)・・するとアッベ数が大きい数値だから、分散度合いが小さく、光学ガラスレンズの透過光は光がまとまる方向性に屈折していくことを理解できます。

するとやはり前出のフラウンホーファー型レンズで、クラウンガラスを透過してきた光線が、接着面を経て次のフリントガラスでどのように透過していくのかを、自分のコトバで説明できるようになります!(祈)

つまりアッベ数が高い数値のクラウンガラスを任意の屈折率で透過すると、或る特定の波長 (クラウンガラスは屈折率が低い数値なので多くは短波長側) だけがノケモノ状態のまま透過して、次のフリントガラスで分散度合いが高いため (アッベ数が低い為)「短波長側だけがカットされながら」それ以外の波長だけが透過光として、次の光学ガラスレンズへと分散したままに渡されることになります・・ここが忘れられがちなのですが、光学系に入射してきた光は、光学ガラスレンズを前玉から既に透過してきている以上「光学系内の透過光は、全てが波長分散の世界であり、分かれて分散を強めたり、逆に再びまとめられたりを、光学系の各群の光学ガラスレンズをさらに透過していくことで繰り返しているのが光学設計の結果」である点です!

・・今ここで説明しているのは、あくまでもフラウンホーファー型レンズの話です!

つまりそこに介在するのが凸レンズ系 (収光のクラウンガラス) なのか凹レンズ系 (発散のフリントガラス) と言う違いであり、例えば急な湾曲面を持つ凹レンズ系の裏面側 (曲率) から吐き出される射出光は「少なからず (必ず) 分散/発散として射出している」ことを理解するべきなのです。

・・だから光学系は後群側で「収光」制御していると語れるのです(汗)

◉ 集光

光を (1点に) 集める物理的現象そのものを指し、虫眼鏡の原理に同じ

◉ 収光

光を集める内容の全般を含み、且つ光学設計の中でどのように光を制御していくかに係る作業を指す

これは「屈折率が高いほど急角度で屈折し、さらにその時の速度は他の波長に比べて最も遅くなる」原理に基づきます。結果クラウンガラスで短波長側だけが急角度で屈折していく為、次に接着されているフリントガラスで分散度合いが大きく変化する結果「弾かれてしまう」ことを表し、最終的に2枚貼り合わせレンズを透過してきた透過光は「RとBで光軸に交わる」アクロマートな状態に仕上がります (だから色消し)・・ちなみにフリントガラスの凹面の曲率によって最終的な焦点位置を調整していますが、フリントガラスで重要なのは、この凹面の曲率がどうのこうのと言う問題よりも、むしろ「光が大きく分散して必要な求められている波長だけに絞られている」点です。それは分散度合いが大きければ大きいだけ曲率の影響を受け易くなり、それによって射出角度が変化していく為ですね (主体は曲率ではなく、あくまでも屈折率です/屈折率が波長別で一意だから、曲率を工夫させていると言う捉え方が正しい)(笑)

従って非常に多くの場合でオールドレンズの光学系内に於いて、絞り羽根の前後には両凹レンズ、或いは凹メニスカスレンズが配置されることが多くなっている根拠とも指摘できるのです・・何故なら、光学系前群から後群に「透過光を渡しているから」ですね!

この時、前群側から後群側へ渡される光線は、それら絞り羽根の前後に配置されている凹レンズ系の介在から、明白に「発散方向の光線として渡されている」ことが前述のとおり視えてくるワケで、それは光がまとまって絞り羽根を超えて後群側に渡されていないことを示している『証拠』なのです!

これが視えてこないと、光学系構成図を眺めていても、特に光学系前群と後群とで何をどう処置しているのかがまるで掴めません(汗)・・その為に今ここで執拗に勉強を頑張っています!

光学系構成図を見た時、その光学システム内の各群の間で、光線がどのように拡散したり (発散したり) 収光したり (まとまったり) しているのか、透けて視えない限り (思い浮かべられない限り)、どのような企図で設計してきたのかが掴めない(汗)

この「光が分散状態 (この状態を指して発散していると言う) で別の群に渡される」と言うことは、今回のモデルで言えば、前玉を出てきた射出光は「まとまる方向ではなく、発散する方向に射出している」点に注目する必要がある・・と述べています。つまり発散した光線が絞り羽根を経た後群側に進んでいる情景を思い浮かべる必要があると、述べているのです!

そのうえで、では前玉の2枚貼り合わせレンズが何をヤッたのかと言えば、それは「短波長側の排除」だった・・ことに、気づかなければイケマセン。

これは短波長側の透過が遅くなることにも起因しています。光の速度c=299792458 x 108m/sによって (1秒間で地球を7.5周する速さ) 他の波長成分が圧倒的な速さで、隣接して瞬時に透過していってしまう為、この原理を指して「多光束干渉」或いは「光の直進性」に関連づけられます。

・・だから「色消しレンズ/色消し効果」と呼ばれる原理なのです!(驚)

これが難しいのですが、ここで例えば絞り羽根の裏面側に入射光が回り込んでしまう「回折現象」を考えるとします。光は波長ですが波動でもあります。光の粒子の波でもある為、絞り羽根のフチ部分は「光にとっては障害物のエッジに当たる」と言う捉え方になります (屈折ではない)。

すると波動の側面から捉えると、光が光学ガラスレンズに当たって波長に依存した分散度合いで (屈折率で) 分散していく原理とは・・全く異なる側面からの探求 (話) になっています(汗)

…………………………………………………………………………

・・ここで少し思考の角度を変更しています。波長から波動の話に変わっています(汗)

考える方向性を少し変えることで、最終的に屈折率に関する学びを深めようとしています。

つまり「回折現象」は、波長の短波長側がその短いサイクルから細かく回り込むものの、長波長側は大きく回り込むと同時に、その影響は絞り羽根の裏面側全体に及んでいきます。これは屈折と違い「波動である波」と言う側面からの物理原理が働いているからです。

地震波のように繰り返し波が大きくうなる時、消えてしまう短波長側よりも大きくうなりを残した長波長側の勢いが止まらずに、絞り羽根裏面側に大きく「回折現象」で回り込むことになります。それは波も相互干渉の原理に基づいて、新たなうなりが発生していくからですね(汗) 結果、例えば地震発生時は入り組んだ深い湾のほうが、津波のうなりが増大し、波の嵩高が増していきます。

すると短波長側はせっかく回り込んでも「多光束干渉」の影響を受けてしまい、むしろ相互干渉の結果、長波長側が大きく回り込みを続ける結末を迎えます。これが最小絞り値側方向に絞り値を閉じていった時に (絞り値が上がった時に) 解像感が減じられてコントラストの低下を招く (つまり光量を失っていく) 道理に繋がります。

ここに介在している物理原理は「フレネル回折」であり、やはりフラウンホーファー回折の原理も働いていると言われています。一方の「屈折率」の物理原理は「スネルの法則」です(汗)

つまりここで言いたいのは、光学ガラスレンズを媒体にしている点です。だから入射光は、或いは透過光は「屈折率とアッベ数の影響を必ず受けてしまう」点を大前提とすべきなのであり、それはソックリそのまま「波長依存である」原理そのモノを語っているのです。波のほうの話 (波動) ではないことを認知する必要があるのです。

結果、透過光が絞り羽根に当たって「回折現象」を生じながらも (一部の光を失いながらも)「多光束干渉」と「光の直進性」の物理原理から、光学系前群で (今回のモデルで言えば前玉で) 施された透過光への処置に対して、例え光学系内のコバ端や格納筒内壁などからの (皆さんがフレア!フレア!と大騒ぎする) 反射、或いは絞り羽根への回り込みを経ようとも「ひたすらに透過光は後群側に渡されていく」道理である点を理解するべきなのです!(祈)

・・だから光学ガラスレンズの反射や屈折と、絞り羽根への回り込み (波動) は別次元なのです。

結果、今ここで指摘したいのは「絞り羽根の位置」であって、その絞り羽根が透過光に対して光学系内でどのような挙動に出ているのかは、光学設計に於ける光線の経路とはまた別次元の話であることに留意が必要だ・・と申し上げているのです。

光学系前群と後群とで、何をどう処置しているのか、詰まる処、前群から出てきた射出光の「波長がどう変化したのか」について、考察者がちゃんと認知しなければイケナイと言う話です。そこに波動の問題は二次的な要素でしかないのです。

それが今回のモデルで「前玉を2枚貼り合わせレンズ化させてきた理由」です!(祈)・・ご理解頂けるでしょうか(汗)

…………………………………………………………………………

従ってここからは再び話を戻して、フラウンホーファー型レンズの話に回帰します。

フラウンホーファー氏はこのような均質性が担保された硝材を使い1814年に分光器を発明します。その分光器を使い太陽光を観察していた際、偶然に波長別の或る境界線に「黒線 (固定線)」の存在を発見しました。この黒線を指して「暗線」と呼び、当時フラウンホーファー氏は574本の暗線を発見しますが、後にこの暗線の存在によって「屈折率の違い=検証」へと繋がり、光学史上に新たな境地を生み出します。

この「暗線 (固定線)」が生ずる原理があり、実は太陽の内部 (光球より下) は非常に高温である為、総ての波長がほぼ連続的に放射される「黒体放射」を生じています。

その一方で、太陽の表層 (クロモスフェアや光球上層) ではそこに存在する比較的冷たいガス層 (Na、Fe、Mg、Caなどの原子・イオン) によって、その透過時に特定の波長だけが吸収されてしまいます。結果、地球上の観測者の眼にはそれら吸収された波長だけが届かず「暗線」として固定されたままに太陽光が分光します。

従って、この特定波長が鉱物由来の原子・イオンによって吸収される原理 (これを電子遷移による吸収と言う) を活用したのが、後の時代 (1935年) に開発される蒸着コーティング層の出発点になり、合わせてその暗線を境界にし、例えば鉱物のナトリウムは589nm付近の波長を吸収してしまう原理から、屈折率を高い精度で確定させたのがフラウンホーファー氏の発明実績でもあります。

従って、この特定波長が鉱物由来の原子・イオンによって吸収される原理 (これを電子遷移による吸収と言う) を活用したのが、後の時代 (1935年) に開発される蒸着コーティング層の出発点になり、合わせてその暗線を境界にし、例えば鉱物のナトリウムは589nm付近の波長を吸収してしまう原理から、屈折率を高い精度で確定させたのがフラウンホーファー氏の発明実績でもあります。

㊨図は1987年に旧西ドイツで発行されたフラウンホーファー生誕200年を記念して発行された記念切手ですが、太陽光分光スペクトルの波長強度曲線グラフと波長帯域グラフに暗線が含まれているのが分かります・・さらによ~く観察するとラテン語/英語文字がちゃんと記されており、その中に「D (線)」の文字が確認できます!(驚) ちょうど黄色の帯域の辺りですね(笑)

これをシッカリ認識して学ばないと「そもそも光学ガラスレンズの屈折率と言う基準に辿り着けない」ことから、今ここで執拗に解説しています(汗)

つまり「屈折率」は「光の波長依存」であり (波長が変われば必ず変化してしまう数値)、その計算式は分光器に光が当たった時のスペクトルから導き出される「入射角」と「射出角」によって求められます。

結果、D線589nmに対する屈折率として、例えば前出特許出願申請書内記述を参照すれば「屈折率 (n) は、D線によって1.51705として求められる」つまり1.51705ndと表記されることから、その硝材である戦前ドイツのSCHOTT社製硝材「BK7」が充てがわれたことを表しています (但しこれはあくまでも前出特許出願申請書無い記述での実施例の話)。

このような考え方、捉え方が屈折率を基にした硝材選定、ひいては光学ガラスレンズのチョイスに至る背景であり、光学設計者はこの屈折率を基に (もっともっと複雑怪奇ですが) 宇宙天文学的に膨大な計算式を経て、最終的な光路とその結像状態を推定する・・光学設計の作業を行うのです。

一方「アッベ数 (v)」は、光学ガラスレンズの光の分散度合いを示す指標です。分散とは、光が光学ガラスレンズを透過する際に、波長ごとに屈折率が異なる現象のことです。

するとその分散の度合 (屈折率の違い) が違う点に着目して表した指標値なのが理解できます。つまり屈折率 (n) の差「nF ― nC」が大きいほど顕著になる特徴を持ち、分散が大きい光学ガラスレンズほど値が大きい答えを導きます。

ところがここがポイントで「光学設計の概念では分散が小さいほうが好ましい」と扱われます。この点が非常に受け入れにくいのですが、コトバで簡素に語ってしまったほうが分かり易いです!

・・光学系の色ズレ、色収差は少ないほうが良いですョね???(笑)

つまり分散度合いは少ないほうが良いと考えられている為、そのような光学設計の概念に立ち、

・・と言う式で表され、詰まる処「逆数として扱われている」ことになるのです(汗)

従って「アッベ数が高い数値ほど光の分散性は低くなる」つまり色ズレが少ない話になります。

コレッ。相当に厄介な認識です(汗) 当方も何度もミスッて間違った方向性に考えてしまったりしています。然し、光学設計者の立場で考えるなら、それは色ズレを解消させたいが為に膨大な計算を経て光学設計しているワケですから「アッベ数」しっかりと確認しましょう!(祈)

この感覚さえ身についてしまえば、光学系構成図をパッと見ただけでお凡その光学設計の狙いが浮かんでくる楽しみを味わえるようになり、ちょっとした光学設計者の気持ちをかじったような錯覚に見舞われ、高揚感を覚えたりしますね(笑)

すると光学系構成図、ひいては光学系から捉えた時の「描写性の特徴」に気づけるようになり、実写確認する前段階で、吐き出される写真の癖を知る機会に恵まれます。

当方が行うオーバーホール/修理作業は『理論的整備』手法を執りますが、それに合わせて光学系の理論まで捉えられるようになると、実は自分が撮影した写真を見て、どうしてそういう写りとして残ったのかについて納得感が増したりするのです(祈)

するとその時、理論的に納得できないフリンジや色ズレが写真に確認できた際、それが光学設計を根拠とする現象なのか、内部構造や整備に係る瑕疵なのか・・そういう判定を下せるワケです!

…………………………………………………………………………

これらの探索から、少なくとも1840年に遡る「古典的光学設計」として捉えた時、108年経っても採用された1948年発売CASCAマウント規格品の登場と言う、劇的な経緯を知ることが叶いました(汗)

・・もう一度言います! 100年以上前の古典的光学設計を復活させたモデルなのです!(驚)

従って今回のモデル「Culminar 85mm f/2.8」の前玉の2枚貼り合わせレンズの意義が掴め、そこから絞り羽根を経由して入射光が絞り値制御されてきた時に、どのように入射光が料理されていったのかについて「後群側の性格が視えてくる」結果の写りなのに納得できるようになるのです!

逆に言うなら、完全開放時の、特に外縁部での収差補正に気を遣って前玉の2枚貼り合わせレンズ化を完遂させ、そこから絞り値制御に向けた第2群の両凹レンズの曲率の工夫、そして後玉の両凸レンズの表裏面での曲率の違いと、合わせて「どうして絞り羽根から離れた位置に、第2群と第3群が互いに相応の間隔を与えられて配置されてきたのか」と言う、光学設計者的注目に道が開け、今一度思い入れが増すと言う次第です!(涙)

もっと言うなら、再び同じ光学系構成図を掲示しましたが、ご覧のように後群側第2群と第3群は「初期型/後期型」の別なくほぼ等間隔で配置されています。ところがそれら第2群:両凹レンズや第3群後玉:両凸レンズの曲率に注目して「初期型/後期型」をチェックし直すと・・視えてくるのです!(涙)

・・フランジバックの違いが明確に光学設計に現れている!(驚)

さらに反対側「光学系前群 (つまり前玉)」に着目すると、今度は「後期型」で構成1枚目の両凸レンズと構成2枚目の凹平レンズ (裏面側は平坦です) の厚みが「初期型」に対し増して設計されてきたことが分かります。

特に「初期型」の前玉外径サイズは⌀ 35.93mmに対し「後期型」では⌀ 30.55mmと全体的によりコンパクト化させてきているのが分かりますが、さすがに前玉の「5㎜」の違いは大きく、同じ開放f値:f/2.8でありながら「初期型」に比べて「後期型」のほうがより屈折率とアッベ数に磨きがかかってきている点に気づけるのです(汗)

当初のCASCA専用「Culminar 8.5cm f/2.8」の発売から時間を経ずに用意されていたL39マウント規格品の「初期型」が、前に掲示した㊧にあたり、今回扱うM42マウント規格 (exaktaマウント規格も含め) ㊨の光学系構成図になり、フランジバックの変更に伴う後群側の変更以前に「前玉の厚みと裏面の平坦化」と言う大きな相違点に気づかざるを得ません。

前玉の2つの構成の光学ガラスレンズを相互に厚く仕向けてきたと言うことは、それだけ「初期型」に比べて光学ガラスレンズ内部での光線の透過率減少に直結していきます。つまり光学ガラスレンズの厚みの薄い/厚いの違いは、透過光に対する吸収率と錯乱の変化の影響を受けます。

↑この結果から、実は今回扱った「後期型」の描写に対する性格付けの変化が伝わってきたのです・・逆に言うなら「初期型」のLTMを対象にした頃の性格付けとも、変化してきていることが読み取れるのです(汗)

↑この結果から、実は今回扱った「後期型」の描写に対する性格付けの変化が伝わってきたのです・・逆に言うなら「初期型」のLTMを対象にした頃の性格付けとも、変化してきていることが読み取れるのです(汗)

・・ここがポイントですッ!

要は、今回の探索で最終的に当方が抱いてしまった疑念は、当時のSteinheil München社は、CASCA I/II型の失敗で (失敗だったと思います)、フィルムカメラの開発/製造に大きな制限を設けてしまい、残った資産を全てオールドレンズの開発/製産に注ぎ込むと言う・・転舵・・を行ったのだと気づきましたッ!(汗)

するとその時、目前に広がったのは様々なマウント規格で乱れている市場の中に、忽然と我が物顔でポジショニングを確立しようとする一部のマウント規格に注目します。

そうですね、L39マウント規格とexaktaにM42 (prakitica) マウント規格です。当然ながら、必然的にCulminarの再出発は茨の道に自ら突き進むことになってしまいます(怖)

そこに今一度ゼロから戦略を練り直す時間的猶予は、おそらく残っていなかったとみています(汗) 結果、フランジバックが近似するL39マウント規格品については光学設計をそのまま継承しつつ、実はフランジバックが倍近く異なるexaktaとM42 (prakitica) マウント規格については、許される時間ギリギリの中で「競合他社の動向調査と対抗処置」に転じたのではないかと考えました!

その時当方は気づいたのです! 当時中望遠レンズで主流を成していたテッサー型やテレフォト型などの光学設計の中で、今自分達のCulminarが短時間で対抗させ得る唯一の手段は「トリプレット型」・・だとッ!(驚)

これが今回の探索に於ける当方の「当時のCulminarに唯一残されていた背景」なのだとの確信に至りました・・。

これらの性格付けは、僅か3群しかシステム化されていない今回のモデルの光学系で考察する時、その多くの要素は光学系前群だけに集中します (何故なら、後群側は収光制御だから)。

すると明らかに「後期型」では「よりマイルドに、且つ解像度を増感させて、発色性もコントラスト差を高めて有利に改善させてきた」光学設計として再設計してきたことが読めるのです!(汗)

それは前玉の厚みの違いの中で、特に露出面側の構成1枚目の厚みの相違が大きく影響しています。「初期型」に対して「後期型」では実測値レベルで1.6倍に厚く仕向けている一方で、前玉露出面側の曲率は「初期型」に比較して緩やかに湾曲させていることが分かります。

つまり外径サイズが⌀5㎜も違っている中でそのように仕向けた光学設計と言うのは、特に外縁部からの斜球面収差に対する補正に注目していることが窺え、球面収差・コマ収差・歪曲収差・像面湾曲・非点収差の全てに於いて、明確に「初期型」に比べて後群側で強力に補正を強化してきたことが覗えるのです。その前段的な顕著な現れが前玉の2枚貼り合わせレンズの変化でしょう。

なお分類的にはこの光学系は中望遠レンズ域のPetzval型の範疇にまとまりますが、実は前玉の2枚貼り合わせレンズ化させてきた背景を「色消し」だけに限定して (ワザと故意に) 捉えてしまうと、この光学システムの概念は3群3枚トリプレット型光学系の要素へと、非常に色濃く変わっていく様を知ることになるのです。

実は当方自身が、そのような逆からの考察に入って、初めて冒頭で先に挙げてきた様々な実写と、プラスして比較対象に挙げたMeyer-Optik Görlitz製中望遠レンズ「Trioplan 100mm f/2.8」との明確な描写性能の違いに・・答えを見つけられたのです!(祈)

もちろんクックトリプレットの発明は1895年ですから、まるで時代考証に該当しません(汗) しかしいくら50年後の光学設計としても、明らかにこの体裁はトリプレット型光学系に含まれるべき括りと言わざるを得ません。

この点についての解説を最後に行って、終わりにしたいと思います。

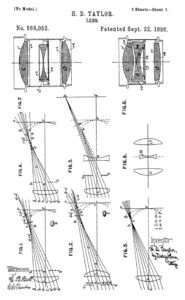

←『US568052 (1895-11-30)』米国特許庁当て出願

←『US568052 (1895-11-30)』米国特許庁当て出願

Harold Dennis Taylor (ハロルド・デニス・テイラー) 氏の発明

テイラー氏がこの発明時に語っていた内容を咀嚼すると、この発明案件自体が「後進光学設計者達に向けた、発展系発明の猶予を付与したものである」と自ら述べており、且つトリプレット型の真髄は「3つのレンズシステムの全体を使って、初めて軸外色収差の補正に効果を発揮させられる概念の提供」と述べています。

さらにテイラー氏はこの特許出願申請書の申請に際し、まるで異なるパターンの「Fig.1〜Fig.8」という複数の実施例を先行して明示しつつ、この発明を特定のカタチとして当てハメてはイケナイとまで語っています。

さらにテイラー氏はこの特許出願申請書の申請に際し、まるで異なるパターンの「Fig.1〜Fig.8」という複数の実施例を先行して明示しつつ、この発明を特定のカタチとして当てハメてはイケナイとまで語っています。

このような指摘や考え方こそが後の時代に発展系を促した根拠でもあり、非常に多くの光学設計の原点に位置しているのが、まさにこのトリプレット型光学系なのだと理解できた瞬間でもありました。

それは、前玉と後玉の間に位置する光学系第2群は、絞り羽根の前でも後ろでも良く、しかもその第2群は単独使用に限定せず、複合化させてしまっても構わないとまで記述し、実際に自ら実施例として検証まで行って示しているのです。

このような内容が導くのは「好きなように使えば良いではないか」とのテイラー氏の考え方・・だから、当方的には「思想」だと述べています。

トリプレット型の素晴らしさとは、その自由度であって、合わせてそこに厳然とシステム化されている「3つの光学ガラスレンズの塊すべてを使って色消しを行う」とのテイラー氏の思想だったのです (だから敢えて特定の群で接着したり近接させたりして色消しさせず、1890年代後半に考案されたガウス氏の手法もフラウンホーファー氏の手法も、ワザと故意に採り入れなかった)。

・・この考え方こそが、トリプレット型光学系の真髄なのです!

すると先ず一番最初に捉えるべきは「光学系第2群の両凹レンズの位置」です!(汗) 今回のモデルは㊨光学系構成図のとおり、絞り羽根の次に光学系第2群両凹レンズが配置されており、明らかにクックトリプレット型の配置とは違います。

すると先ず一番最初に捉えるべきは「光学系第2群の両凹レンズの位置」です!(汗) 今回のモデルは㊨光学系構成図のとおり、絞り羽根の次に光学系第2群両凹レンズが配置されており、明らかにクックトリプレット型の配置とは違います。

ところがそもそもの発明者であるテイラー氏が、特許出願申請書内の記述の中で語っていたように「第2群の位置は絞り羽根の次でも良い」としていたワケで、それが自由度の根拠でもあります。

するとこのモデルの後群側の2つの群の配置自体が、トリプレット型に傚っいると指摘できる結論に到達します!・・つまりトリプレット型の「光学システム全体で色消し効果を完遂させる」概念を100年以上経ってから再び採り入れている、とも指摘できるのではありませんか???(汗)

前玉の問題を最後に回して、実は「3群 (4枚と言う要素を抜きにして) 全体によるシステム化の考え方」に注目する必要があるのです。これをしないからトリプレット型との関連性に気づけないままに「古典的光学設計の復活!」と論うべきではないと思いますね。

・・この点について、なかなか語らないサイトがネット上に多くて真意が伝わってきませんッ。

前玉の2枚貼り合わせレンズを抜きにして考察した時、明らかに第2群両凹レンズを絞り羽根の次に移動させただけのトリプレット型光学系にしか捉えられないのです!

従ってトリプレット型と同じ繊細感漂う、何処となく解像感を匂わせる工夫の描写性に納得できるのですが・・ここで初めて前玉の2枚貼り合わせレンズ化の根拠が明白になってくるのです!

トリプレット型に対して、さらに解像感を高め、特に球面収差の補正を強化させて際立ち感を伴いながらも、何処か繊細感を残す「トリプレット型の欠点の一つであった解像感の不足」を真正面から補ってしまった光学設計・・だと理解できませんか???(汗)

これこそがこの前玉のダブレット化に重なっているワケで、或る意味1840年に遡る「古典的光学設計」として捉えると同時に (確かにネット上でもそのように語られていることが非常に多い)、実は真の極意は「トリプレット型の発展系だった」ことが、当方的には今回の探求で100%納得できたワケです!(祈)

何度も言いますが、前玉のダブレット化にプラスして、第2群両凹レンズの曲率を強くしつつも絞り羽根の次に配置した点・・この2つの要素は、全て互いに揃って初めて完結できた、今回のSteinheil München社の思惑だったことが、ここでハッキリしたのではないでしょうか!(祝)

散々様々な解説を試みつつここにゴールを迎えましたが(汗)、クラウンガラスとフリントガラスと言う硝材の分類に合わせて、その特徴をシッカリ理解すること。そして必然的に「アッベ数」の概念を学ぶこと。それらを組み合わせた結果「硝材選定の妙に理解が進む」こと!

これらの学びがあって初めて「光学系構成図をチェックすれば描写性が視えてくる」ことに繋がる点を、執拗に解説してきました。その時、決してカタチから入らず、真摯な眼で光学設計の発展経緯を辿る癖を持つことにより、実は光学設計者の企図、ひいては光学メーカーの戦略が垣間見え、当時の時代背景に照らして俯瞰的に捉えた時、初めてそのモデルの登場背景と魅力が重なるのではないでしょうか・・・・???

従ってCulminar 85mm f/2.8は何を隠そう「古典的光学設計の復活!」を超えて、合わせて数多の光学設計が参照に値すると、その基準に据えてやまない「トリプレット型の真髄」を重ね合わせてしまった、Steinheil Münchenの大胆不敵な着想に、実はそれを下支えしていた工業技術の発展と言う「硝材の技術革新」の最新成果を、自らの手で体現させたかったのかも知れませんョ!

中望遠レンズ域には銘玉も多いですが、カリッカリの鋭いピント面は、今ドキのデジタルレンズにお任せして(笑)、むしろ当方的にはこのような「自分の眼で見ているが如く感動を伝えてくれる」そのリアルさに、違和感なく、自然な心持ちのままに見入ることができる点で、とッてもとても惹かれるのです!(祈)

それは、そこには「見ているようで視ていない」或いは「見えていないのに、実は視ている」と言う人の眼と感性の接点があると・・当方は信じてやみませんね(祈) それが「bokeh」の極意なのだと思います! (マクロレンズを別にして) 決してトロットロボケだけが「正義」ではないことを、どうか皆さんにも知って頂きたく、解説を試みました・・・・。

それは、そこには「見ているようで視ていない」或いは「見えていないのに、実は視ている」と言う人の眼と感性の接点があると・・当方は信じてやみませんね(祈) それが「bokeh」の極意なのだと思います! (マクロレンズを別にして) 決してトロットロボケだけが「正義」ではないことを、どうか皆さんにも知って頂きたく、解説を試みました・・・・。

オールドレンズにとって重要なのは、一にも二にも三にも「光 (加減)」です!!! それは決して入射光に非ず、むしろ光学設計にこそ真価が問われるのではないでしょうか??? 同じ被写体を撮っているのに、まるで違う主張に到達できるところに、光学設計の活かし方が在るワケで、それを知らずして何としましょうか・・・・・・。

・・オールドレンズッて、本当に楽しいですねッ!(祈)

↑昨年海外オークションebayの流通個体をサンプルとして調べた際は、50本以上流通していたのですが、今回調べると30本に満たない数でした (いずれもsold out品含むピックアップ)(汗)

↑昨年海外オークションebayの流通個体をサンプルとして調べた際は、50本以上流通していたのですが、今回調べると30本に満たない数でした (いずれもsold out品含むピックアップ)(汗)

またその流通価格帯は他のオールドレンズ同様高騰傾向であるものの、それほど大きく変化しておらず、昨年が1万円前後のスタートであったのに対し、今回の調査では1万円超えのスタートでした。

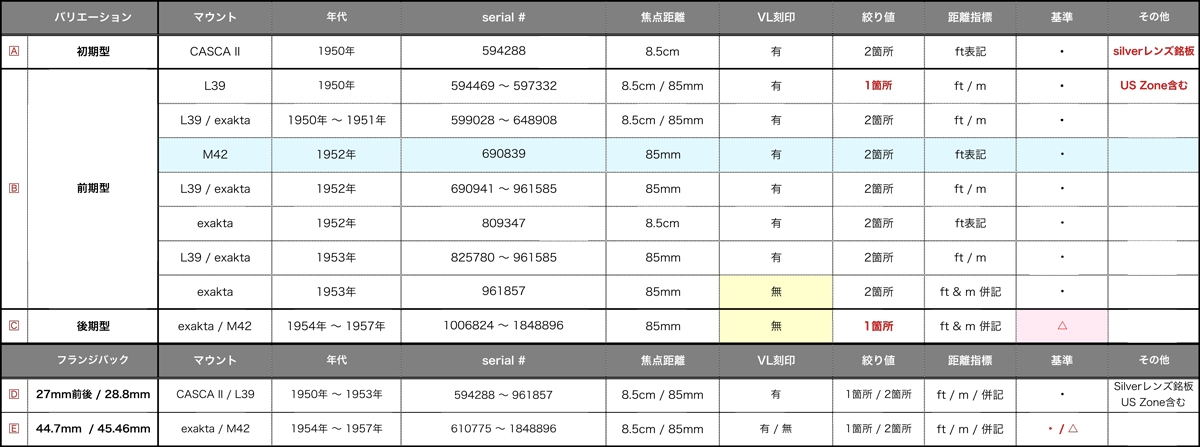

今回の個体を扱った結果、今まで当方が認識していたモデルバリエーションの区分けを更新し「初期型 / 前期型 / 後期型」の3種類としました。また新たに「フランジバック」を基準に据えた場合のバリエーションも追加して一覧にしています・・これは今までの解説のとおり、フランジバックの変更に伴い光学系を再設計してきているからです。

・・するとこの一覧表から大まかな経緯が見えてきました。

先ず「初期型」はCASCA II型だけを当てていますが、リアルな現実にはマウント部にギアが備わるCASCA I型用のCulminar 8.5cm f/2.8も顕在していると考えられますが、見たことがありません (今回製造番号が不明なので省いています)。

また「exaktaマウント」モデルが、1951年と言う早い段階で登場している為、おそらく光学設計面から捉えるなら同じタイミングでフランジバックを違えての再設計で「2種類の光学設計を製産していた」ことが妄想できます。

その中で注目に値したのが 色付した箇所に、ポツンと出現した「M42マウント」です(汗)

ところがそれ以降全く現れないものの、片割れの「exaktaマウント」のほうは、出荷が続いていたようで時々出現しています。

また絞り環に刻印されている絞り値の表記は、両サイドに刻印していた2箇所の場合と、片側の1箇所のタイプと、製造場号の中で相応な塊としてまとまっているものの、1950年と1954年以降の両極端で1箇所にかたまっています(汗)

合わせて距離環に刻印されている距離指標値も、feet表記なのかmeter表記なのかが製造番号帯の中でバラバラですが、1954年以降は「併記」に統一されています。

そして蒸着コーティング層の「VL」刻印も、同様1953年以降刻印を省いてしまいますが、当然ながらMgF2 (フッ化マグネシウム) を使ったシングルコーティング層 (単層膜蒸着コーティング層) はそのまま継続して蒸着しています。

この「VL」はドイツ語の「「Verhinderung von Lichtreflexion」の頭文字をとった刻印で、反射防止を意味しており、いわゆる「ARコーティング (anti-Reflection)」の反射防止と同じ意味です。

そして外見からはなかなか掴めませんが、左端に🄰 ~ 🄴 まであてましたが、実は本当は🄵が存在し、内部構造から捉えると全部で3種類に分かれていることが掴めています。

おそらくマウント部直前に刻印されている基準マーカーが、従来続いていた黒点「・」から「△」に変わったタイミングで、内部構造を一新させていると捉えています・・それはもちろん今回扱った個体が「△」であると同時に、内部構造を100%変更した製品設計だったことが確認できたからなのですが、すると特に「exaktaマウント」については、1957年を境界に据える必要があり、それ以前と以降では内部構造が違っていることになります。

冒頭で掲示した1957年時点の「Edixa REFLEXカタログ」の存在と共に、リアルな現実に製産されていた「exakta / M42」マウント規格品も、内部構造を大幅に変更して一新していたことが、これらの検証から掴めました。

なお「前期型」の中の一部に「US Zone」刻印が施されていた個体が発見できていますが、1950年の早い時期で刻印しなくなっているようです (1951年以降は出現せず)。この刻印は旧西ドイツからの輸出個体であることを表す表記なので、その刻印個体が「輸出品だった」ことが確実になります。

…………………………………………………………………………

以上を以て、今回扱うモデルの当時の背景と共に、特にその描写性と光学設計についての解説を終わります。グダグダと超長文につき、ご心痛お察し申し上げます。申し訳ございませんでした(汗)

![]()

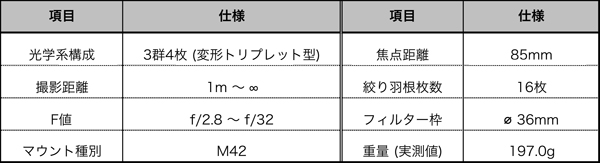

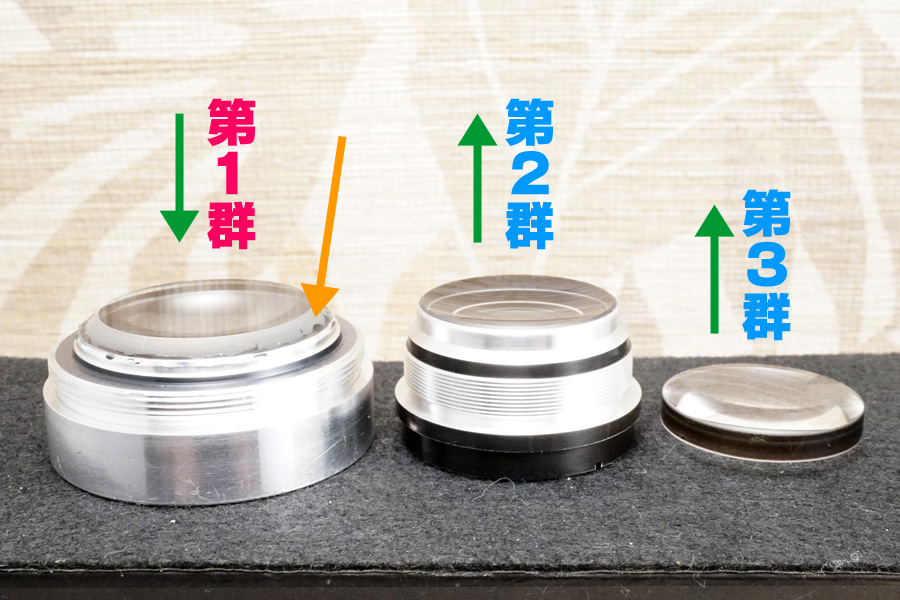

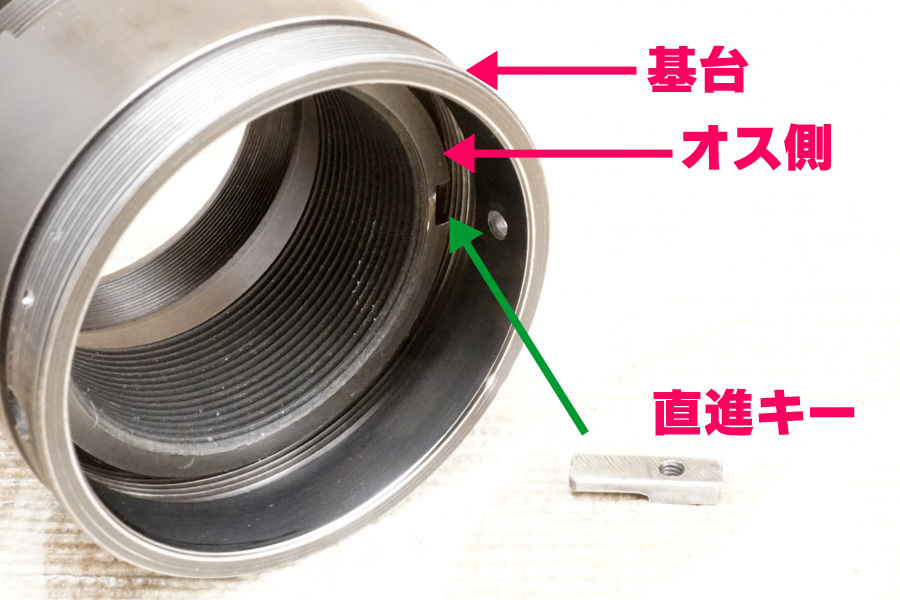

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使いオーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使いオーバーホールの組立工程を進めていきます。

当方がオーバーホール作業してきた14年間での扱い本数の中で、今回の個体は3,534本目にあたります。さらにこのモデルに限定した場合の累計扱い変数は8本目にあたりますが、今回の個体を扱って内部構造の違いなど、様々な点が明白になった結果としてモデルバリエーションを更新した為、その内訳は「前期型」が7本に対し、今回の個体「後期型」が1本目になります。

先ずはこのような機会を賜り、ご依頼者様に率直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

さすが海外オークションebayで同型モデルが僅か30本未満の本数で流通している中、特に「M42マウント」となれば現在も1本しか該当せず、さすがにちょっとオドロキましたね(笑)

そう言えば、確かに10年~14年前辺りは、旧東ドイツのMeyer-Optik Görlitz製中望遠レンズ「Trioplan 100mm f/2.8」ですら「V」刻印付きでも1万円前後で、いくらでもゴロゴロしていたのを思い出しました(笑)・・今は10倍ですから、全くたいしたものです(汗)

その当時Culminarと言えば、特にニッポン人にはSteinheil München製オールドレンズが全く人気がなかったせいもあり、せいぜい3千円~5千円程度だった記憶があります(笑)・・現在の市場価格は、5~6倍と言ったところでしょうか。それでもハッキリ言って「M42マウント」の個体はチョ〜珍しいです!

今回のオーバーホール/修理ご依頼内容は・・・・・・、

❶ 無限遠位置の時、絞り環が固まって動かない。

❷ 距離環の操作時にトルクムラがある。

❸ 無限遠位置の時、アンダーインフ状態に見える。

❹ 無限遠位置以外の時も、ピント面の鋭さ感が足りないような気がする。

・・というものです。しかし届いた個体をチェックすると、さらに次の瑕疵が確認できました。

❺ 距離環が∞刻印まで行かないことがある (もちろんその時絞り環が固まっている)。

❻ 無限遠位置と最短撮影距離位置の両端で、距離環の内部で擦れている感触が指に伝わる。

・・ですッ。

これらの現象を確認した時点で、当方の14年間の経験値から申し上げるなら、これら❶ ~ ❻全ての原因はたったの1つ・・鏡筒が深く入りすぎているか、マウント部が適切にセットされていない・・のどちらかです(汗)

つまりヘリコイドオスメスのネジ込み位置が適切でないのか、マウント部のセットが正しく仕上げられていない懸念が高まります。すると多くの人が「それはヘリコイドやマウント部の話なので、光学系の問題は別ではないか」と問われますが・・違います(笑)

要はヘリコイド位置、マウント部の固定位置が不適切になれば、その分「光路長が不適切になる」結果、ピント面の解像感に大きく影響してきますから、だからこそ冒頭の解説でも執拗に「光路長」或いは「光線経路」や「反射」について言いまくっていた次第です(笑)

皆さんが語られる「フレア」とは全く別の意味合いで、光学設計者は光学系の中で、フレアを活用したり、排除したりしている為、そもそもの規定光路長を逸脱した時点で、無限遠位置以外のピント面にも大きく影響が現れ、解像感を喪失していくことは容易に妄想できるのです(汗)

・・つまり光学系内のフレア加減変化だけで、解像感が大きく影響を受けることを言っています!

実際、今回完全解体して調べていくと (今回の整備では調査費用が発生しています) 原因を掴むまでに凡そ8回ほど組み直し作業を行いましたが、その結果判明したのは「マウント部が最後までネジ込まれていなかった」点です(涙)

この結果、光路長がフランジバックに対して「凡そ0.8㎜」延伸してしまった為、それをごまかす為に過去メンテナンス時の整備者が「ヘリコイドオス側を、規定よりもネジ山一つ分ズラしてネジ込んだ」結果、鏡筒が深く格納されるように変化し、その影響から「無限遠位置の時だけ絞り環がヘリコイドオス側のフチに当たってしまい固まっていた」ことが判明しました。

つまり調査で調べまくっていたのは (3日かかりましたが) どうしてヘリコイドオス側のネジ込み位置を1つズラしてネジ込んだのか・・です(汗)

それは実は「マウント部を外さない限り、ヘリコイドもバラせず、鏡胴後部が解体できないから」と言う話なのですが、肝心なマウント部が・・・・・・外れません!!!(驚)

完璧に固着していて、2回高温加熱しようが、溶剤注入しようが、逆に油を入れようが何をしても受け付けませんでした・・(涙)

それら挑戦を行っている時には、専用工具を使い鏡胴「後部」をガシッと保持しながら、マウント部 (の環/リング/輪っか) だけを反対方向に回して外そうと試みますが、目一杯のチカラを加えてもビクともしません!(驚)

マウント部だけが真鍮材/ブラス材で造られている為、普通は高温加熱すると「チッチッ」と言う小さな音が聞こえながら、熱膨張する様子が分かるのですが・・しないのですョ(汗)

1日目はチカラを入れすぎて疲れてしまい (何しろ呼吸障害持ちなので、息が上がってしまい休む必要があるから)、休養しながら2日間挑戦し、やっと外せました。

発想を変えて、回そうと考えずに「1~2㎜ズレてくれればOK」と考え直し、2日目はそっちの方向で専用工具を調整して挑戦した結果、2㎜~3㎜ほど回転するようになったのですッ!(涙)

・・「ヤッたぁ~ぁ~!」と思わず叫んで、座りながら両手拳でガッツポーズしてましたねッ!(笑)

然しそもそもマウント部のネジ山は9㎜の長さ/幅を持っていた為、外すまでには丸1日を要してしまい、結果的に3日目にしてやっとのことでマウント部が外れたのです・・(笑)

・・アホみたいですョね???(笑) マウント部だけに2日も費やして(恥)

理由が分からないのですが、この個体は決して「ニコイチ/サンコイチ」されておらず、正規の構成パーツとして組み立てられていたことが判明していますが、どういうワケか「基台のネジ山と、マウント部のネジ山のピッチが途中からビミョ~に適合していないか、もしかしたら変形している」ように思うのですッ。

組み上げの際も、半分くらいまではスルスルとネジ込みできるのに、残りの半分は異常にキツクなり、硬くなって、再び2㎜~3㎜ずつしかネジ込みが進まない状況に陥ります(涙)

そこで再び発想を変えて「2㎜~3㎜ずつ馴染ませていく」作戦に出て、1つのネジ山箇所で凡そ50回ほど「ネジ込み↔外し」を繰り返し実施し、2㎜~3㎜ずつネジ山を慣らして行きました。

するとあらまぁ~不思議!(笑) その1箇所のネジ山で慣らし作業が終わると、スルスルとネジ込めるように変わるではありませんか!(驚)・・これを残りの6㎜の長さ/幅で全周に渡ってヤッていったのです(笑)

最終的に最後までマウント部のネジ込みが完了するまでに、何千回「ネジ込み↔外し」を実施したのか全く分かりませんが、両手両指がプルプルになると同時に、両肩と両肘の痛みが極限に達するので、やはり途中休養しながらだった為、マウント部の取り外し作業で2日、取り付けで1日の都合3日間を費やす始末です (恥ずかしい)(恥)

実際はその後オーバーホール工程で『磨き研磨』する際、特に基台側とマウント部内壁のネジ山同士を「集中的に研磨」して滑らかにしました・・おそらく製産時点を超えてしまったと思います。

その状態にワザと故意に仕向けてから、今度は組立工程の時に「馴染ませ作業」で2㎜~3㎜ずつネジ山を慣らして行った次第です (それで1日費やしている)(笑)

とにかく全ての原因がそのマウント部のネジ込みに架かっていた為、そこをクリアしない限り「ピント面の増感」は起らないことが分かっており、何が何でもマウント部を正規の深さまで確実にネジ込み完了させなければイケマセン!(努)

それが千回を超えてトライし続けた「2㎜~3㎜ずつのネジ山の慣らし作業」だったワケです!

どうですか???(笑) ハッキリ言って、ちょっとした「拷問部屋」感覚に陥ってる3日間でしたねぇ~(笑) だいたい600回ほど繰り返したところで、もぅイヤになったのですが、そうは言っても「最初に外す際は、既に2ミリほど回してしまっている (残り4㎜のネジ山残) 状況」で諦めてしまえば、それはさらに2㎜分光路長が延伸することを意味しており・・アンダーインフどころの騒ぎではありません!(怖) もぅ無限遠位置で円形ボケの嵐に陥るピンボケ状態です!(怖)

かと言って、再びネジ込んで当初バラす前時点にすぐに戻せるなら良いのですが、その為に再び600回繰り返すのなら・・前進したほうが・・良いですョねぇ~(笑)

そういう自分との闘い/ジレンマの中で「拷問部屋」しっかりステージクリアできました!(祝)

現状、オソロシイくらいに鋭いピント面に戻っています (当たり前ですが)!(笑)

ッて言うか、開放撮影時、開放f値がf/2.8なのに、何でこんなに被写界深度が浅いのか/薄いのか不思議に感じるほどに狭いのです・・!(驚) しかも、コレって冒頭で散々解説しまくった「前玉のダブレット化の結実」と言う写りですョ!(驚)

確かにペッツヴァルレンズも、トリプレット型も中心部の解像感が高く、外周付近の残存収差が大きいですが、それを前玉で接着化させたことで、外周付近の収差を大幅に低減させてきた光学設計と言うストーリーが、まるでそのままにこの写りに現れている点で・・衝撃・・でしたねぇ~(笑)

すると問題になるのは、やはりペッツヴァルレンズの改良型なのか、トリプレット型の改良なのかの判定がどうしても気になるところですが、せいぜい欠点を挙げても黒潰れくらいしか指摘できないので、これはトリプレット型の改良型と言うか「改善型」と言うくらいの勢いを、今感じているところです!(祝)

これを「発展型」としてしまうと、改善したのかどうかが曖昧なので(笑)、敢えて「改善型」と命名しましたッ!(笑)

・・Culminar 85mm f/2.8、もしかしたら中望遠レンズ域の銘玉に入る、かもかも???(笑)

ご依頼者様は、何を隠そう、SIGMA SAマウントでお使いになる為に、ワザと故意に「M42マウント規格品」に手を出したと言う「下心」の持ち主なので(笑)、何とも羨ましい限りこの上ないです。「Foveonセンサー」で写すCulminar 85mm f/2.8の写真ッて・・凄すぎませんか???(驚)

・・いいなぁ~、Foveon!!!

当方が撮像素子で憧れるのは「Foveonセンサー」だけですね・・(祈) ハッキリ言って人の眼をそのまんまデジタル化してしまったようなセンサーで「空気層の捉え方が自分とおんなじ!」なので、もぉ~必要十分にしてお腹いっぱいですッ!(祝)

・・そんなセンサーッて、ありませんョ。ライカすらできていません!(驚)

「空気層の霞感」だけを普通の高解像度な写真に写し込めてしまうセンサーッて、無いと思うのですョッ。「空気 (感)」を写すのではなく「空気の厚みを写せる」センサーと受け取ったのが、一番最初のFoveon (確かフランスでしたっけ) カタログを一生懸命和訳して調べた記憶があります(笑) 当時幕張の見本市に足を運んで、カタログ貰いましたからッ!(笑)

これがフレアやハイキ〜などとは一線を画す要素であって、創られた画ではない「真実の情景」を写し込める技術ッて、もの凄いと思うのですョ・・SIGMAさん! SIGMAさんの視ている先が、当方は大好きですッ! 地味なのをモノともしない山本社長、格好いいですッ!(祈)

と言うことで、まさに究極の選択肢を地で挑戦してしまっているご依頼者様に・・栄光あれ!(祈)

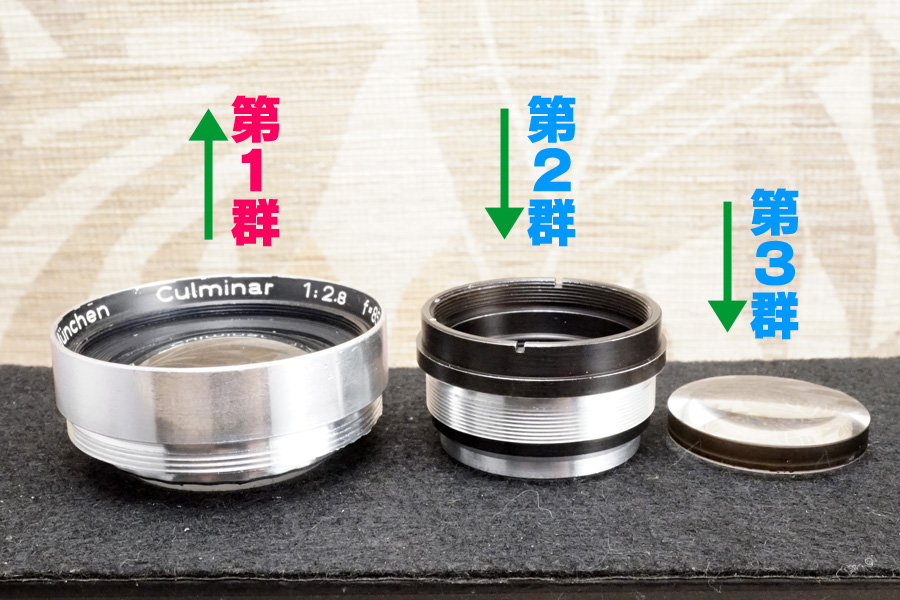

↑こちらの全景写真は以前扱った「前期型」のL39マウント規格品の写真です。すると内部構造が全く異なると同時に、構成部品点数も多いのが明白です。

↑こちらの全景写真は以前扱った「前期型」のL39マウント規格品の写真です。すると内部構造が全く異なると同時に、構成部品点数も多いのが明白です。

❶ ヘリコイドメス側

❷ 基台

❸ 距離計連動ヘリコイド

❹ ヘリコイドオス側

L39マウントなので「距離計連動ヘリコイド」がもう1セット (オスメス) 追加になっていてダブルヘリコイド・システムです。

ここでのポイントは❸ 距離計連動ヘリコイドが黄銅材で造られていることです。1950年以降で黄銅材から少しずつアルミ合金材へと内部構成パーツの金属材が遷移していきますから、製造番号からチェックしても、ご覧のような内部構造面で特に金属材に着目しても、いずれでもモデルバリエーションで言うなら、古い時期のモデルであることが確定します。

↑さらにこちらも以前扱った個体からの転載ですが、同じ「前期型」のL39マウントであるものの、製品設計が一新されています。

↑さらにこちらも以前扱った個体からの転載ですが、同じ「前期型」のL39マウントであるものの、製品設計が一新されています。

❶ ヘリコイドメス側

❷ 基台

❸ 距離計連動ヘリコイド

❹ ヘリコイドオス側

このように同じL39マウント規格でありながら、1950年から1953年の間で、最低でも一度はご覧のように製品設計を変更していることが分かります。然し外見からはこの内部構造の違いを掴むことはできません。

↑再び今回扱った個体を完全解体した全景写真 (最初の写真と同一) を掲載していますが、他のモデルバリエーションとの決定的な違いを、同じ全景写真を使って比べています。

↑再び今回扱った個体を完全解体した全景写真 (最初の写真と同一) を掲載していますが、他のモデルバリエーションとの決定的な違いを、同じ全景写真を使って比べています。

❶ ヘリコイドメス側

❷ 基台

❸ ヘリコイドオス側

もちろんM42マウントなので、ご覧のように「距離計連動ヘリコイド」が存在せず、ネジ山を有する構成パーツは❶ ~ ❸の3つしかありません。

さらにブルー色の矢印で指し示している箇所の「指標値環」をチェックすると一目瞭然ですが、他のモデルバリエーションで長らく❷ 基台としてきた部位が分離して「指標値部分を別パーツに作ってきた」ことが明白です (本来前期型ではこの❷ 基台と指標値環がシルバー色で一体だった)。

このように外見上ではその判別が難しいものの、完全解体してみると、このように明確な製品設計の相違を確認できるのです。

↑今回の個体から取り出した、絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。鏡筒の最深部に16個の穴が空いていて、そこに絞り羽根の「位置決めキー」と言う金属棒が刺さることで、その金属棒を軸として絞り羽根が角度を変えられるようになります。

↑今回の個体から取り出した、絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。鏡筒の最深部に16個の穴が空いていて、そこに絞り羽根の「位置決めキー」と言う金属棒が刺さることで、その金属棒を軸として絞り羽根が角度を変えられるようになります。

←㊧は「前期型」の同じ鏡筒ですが、実はこの写真をよ~く観察すると、位置決めキー用の穴が「鏡筒の外側方向に寄って削られている」違いが判明します。

←㊧は「前期型」の同じ鏡筒ですが、実はこの写真をよ~く観察すると、位置決めキー用の穴が「鏡筒の外側方向に寄って削られている」違いが判明します。

つまり「前期型」と「後期型」ではセットされる絞り羽根の枚数は同じ「16枚」ですが、そのカタチが僅かに違うことになります。

逆に言うなら、今回扱った「後期型」のほうが、位置決めキー用の穴は「より内側に寄った位置に空けられている」ことになります。

↑実際、組み付けられる絞り羽根を「前期型 (㊧)」と今回の個体から取り出した「後期型 (㊨)」とで比較の為に並べています。

カタチ的にはほぼ同一に見え、特に絞り羽根の1箇所が鋭角に尖っているカタチまで同一です。ところがキーの径が違うので、プレッシングされている位置が外側寄りか、内側寄りかの違いになっているのが分かります。

従ってこれら絞り羽根を代替としてニコイチしていた場合、最小絞り値まで絞り羽根を閉じた時に「絞り環が重くなる」現象が発生する原因の一つになることが分かります。

オーバーホール/修理のご依頼時に、例えば今回のご依頼のように「絞り環が固まる」とか「絞り環が重い」など瑕疵が既に発生していた場合、こういう事柄まで想定できることを・・今述べています。従って当方でご依頼を受け付ける際は、このような事柄についても逐一チェックしていかなければ「どうして瑕疵を生じていたのか」の原因究明には、結びつかないことになりますね。

だからこそ「単にバラしてその逆手順で組み立てるだけの整備をしている限り、修理はできない」ことが明白なのです!(笑) 整備することと、修理することは、全く別モノです!(笑)

皆さんは簡単に考えているでしょうが、既に瑕疵が発生しているオールドレンズを受け取って、その瑕疵を改善させる「修理」と言うのは、そういう現実に直面することに対処できるかどうかが問われているワケで、単にバラして溶剤洗浄してからグリースを塗り直せば、正常に組み上げられるワケでは・・ありません!(笑)

試しに千円以下で購入できるジャンクのオールドレンズを手に入れて、バラしてみると分かるでしょう(笑) 世の中、そんなに甘くありません(笑)

↑鏡筒最深部に組み込まれる絞りユニットの構成パーツは、たったこれだけです(笑)

↑鏡筒最深部に組み込まれる絞りユニットの構成パーツは、たったこれだけです(笑)

鏡筒 (㊧) に開閉環 (㊨) そしてC型留め具 (㊥) です。オレンジ色の矢印で指し示している箇所全てが「平滑研磨」を処置し終わっています。互いに接触し合いながら絞り環操作によって駆動する場所だからです。

さらにグリーン色の矢印で指し示している箇所のネジ穴に、以下のシリンダーネジがネジ込まれて、絞り環と連結します。その際貫通するのが鏡筒の側面1箇所に開けられている切り欠き/開口部/スリット (ブルー色の矢印) であり、その左右端が「開放時の停止位置」と「最小絞り値の停止位置」と言う原理です。

従って絞り環操作で突き当て停止している理由は、ご覧のような切り欠き/開口部/スリットの両端に「シリンダーネジ」が突き当たって停止していることがご理解頂けるでしょうか (だから左右両端で円形に研削してきている配慮が一目瞭然)。

その際、絞り羽根は枚数に関係なく、物理現象によって「界面張力」が働く結果、最小絞り値側方向に向かうに従い「重なり合っている面積の小さい方向に膨れ上がる」結果、最小絞り値の時に絞り環にその抵抗/負荷/摩擦が伝わり、掴んでいる指に「重くなる」と言う感触/印象として伝わるのです。

ところがこのモデルの絞りユニットの設計では、上の写真のとおりC型留め具 (㊥) が備わる為、最小絞り値まで絞り羽根が閉じていっても「そもそも膨らむ現象が抑えられている」よう仕向けてあるのです。

それは絞り羽根枚数が16枚と多いと共に、そもそも「真円での円形絞り」で閉じていく設計だからです。つまりそれだけ最小絞り値側方向で、膨れ上がることを想定していた結果「C型留め具」を介在させるよう製品設計してきた背景が理解できるのです。

こういう点こそが製品設計の要であって、すると今回の個体の瑕疵発生状況の中で既に起きていた「絞り環が固まる」と言う現象は・・この鏡筒内、ひいては絞りユニットに起因していない・・と即座に結論づけが適い、別の理由で絞り環が固まっていることが判明します。

こういう事柄が「原理原則」であって、当方の『論理的整備手法』の要なのです。実際今回のオーバーホール/修理工程でも「絞り環が固まっていた理由」は、全く別の部位の問題でした(笑)

◉ シリンダーネジ

◉ シリンダーネジ

円柱の反対側にネジ部が備わり、ネジ部が締め付け固定される事で円柱部分が他のパーツと連携させる能力を持ち、互いにチカラの伝達が実現できる役目として使う特殊ネジ (単なる連結のみに限らず多くの

場合でチカラの伝達がその役目に含まれる)。

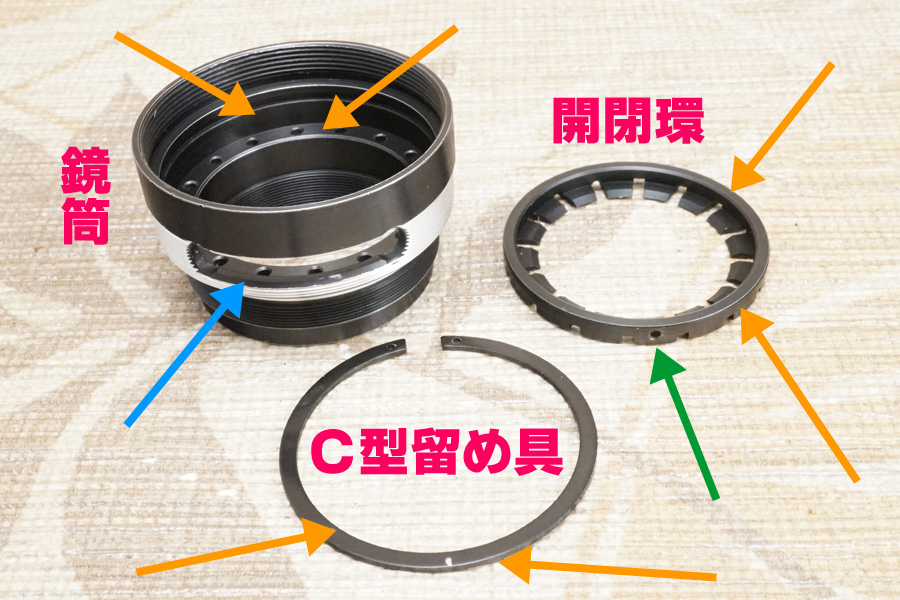

↑今回の個体から取り出した光学系を順に並べました。光学系前群を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味します。従って光学系後群は、絞り羽根を境に向きが反転している為、ご覧のようにグリーン色の矢印の向きも反転しています。第1群と第2群がアルミ合金材でのモールド一体成型で造られているのが分かります。

↑今回の個体から取り出した光学系を順に並べました。光学系前群を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味します。従って光学系後群は、絞り羽根を境に向きが反転している為、ご覧のようにグリーン色の矢印の向きも反転しています。第1群と第2群がアルミ合金材でのモールド一体成型で造られているのが分かります。

つまり万一、前玉にクモリなどが生じていた場合、このモデルの前玉は2枚貼り合わせレンズなので、このモールド一体成型を解体して剥がすことが・・できません。

・・その意味で、クモリが発生している群を確定させることは、重要になってきます。

↑ヒックリ返して裏面側を撮影しました。既に光学ガラスレンズのコバ端着色を溶剤を使って完全除去していますが、第1群だけオレンジ色の矢印で指し示している箇所のように、コバ端着色が残っています。

↑ヒックリ返して裏面側を撮影しました。既に光学ガラスレンズのコバ端着色を溶剤を使って完全除去していますが、第1群だけオレンジ色の矢印で指し示している箇所のように、コバ端着色が残っています。

波を打っているように見えますが、実際山谷状に波を打って着色が残っています。これには理由があり、この前玉だけが光学ガラスレンズをストンと落とし込んで、後から「カシメ止め」と言う手法で最後にギザギザに (トゲトゲ状に) 飛び出ている爪を内側に曲げて光学ガラスレンズを固定させている方法なのです。

従って、このカシメ爪を広げてしまえば、2枚貼り合わせレンズである前玉を取り出せますが、多くの場合で次に格納して固定する際「爪が折れる/破断する」懸念が高く、正直モールド一体成型の場合のクモリの改善はほぼ不可能に近いです(涙)

↑前玉を拡大撮影しました。こんな感じでコバ端着色が残りますが、この着色部分は溶剤で溶けなかったので、製産時点を維持していると考えられます。また光学ガラスレンズの内側に黒い輪っか状が薄く映って見えますが、これはこの前玉のまさにコバ端に着色されている「黒色塗料」が反射して映っているワケです。

↑前玉を拡大撮影しました。こんな感じでコバ端着色が残りますが、この着色部分は溶剤で溶けなかったので、製産時点を維持していると考えられます。また光学ガラスレンズの内側に黒い輪っか状が薄く映って見えますが、これはこの前玉のまさにコバ端に着色されている「黒色塗料」が反射して映っているワケです。

↑鏡筒最深部に絞りユニットの組み込みが終わりました。キレイな真円の円形絞りで最小絞り値までスムーズに閉じていきます・・しかも完璧な真円を最後まで維持しています。

↑鏡筒最深部に絞りユニットの組み込みが終わりました。キレイな真円の円形絞りで最小絞り値までスムーズに閉じていきます・・しかも完璧な真円を最後まで維持しています。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました。側面に用意されているネジ山に絞り環用のベース環がネジ込まれて、そこに絞り環のローレット (滑り止め) などがセットされることで絞り環が完成します。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました。側面に用意されているネジ山に絞り環用のベース環がネジ込まれて、そこに絞り環のローレット (滑り止め) などがセットされることで絞り環が完成します。

従って今回の個体の瑕疵内容の一つであった「絞り環が固まる」ことの直接的な原因ではありませんが、過去メンテナンス時の整備者の判断ミスにより、このネジ山へのベース環のネジ込みが失敗していました。

つまりこのネジ山の何処まで深くベース環をネジ込めば良いのかの判定をミスったのです(笑)・・何故なら、ご覧のようにネジ山はこの鏡筒の外壁に14列で用意されていますが、肝心なベース環側のネジ山は「10列」しかないのです(笑)

従って14列の中のどの10列を使った位置が適切なのかと言う話になるので、その判定をミスると、絞り環操作時に瑕疵を発生する原因に至ります(汗)

↑完成した鏡筒に、光学系前後群を光学清掃の後にセットしたところです。

↑完成した鏡筒に、光学系前後群を光学清掃の後にセットしたところです。

↑以前に扱った「前期型」の中から異なる製品設計の2種類を並べました。もちろん今回の個体である「後期型」とも異なります。極僅かな違いですが、この違いによって互いの絞り環は共通パーツとして使い回しができませんし、もっと言えば、これらの鏡筒を別々の鏡胴「後部」側にネジ込むことも・・できません(笑)

逆に言うなら、このモデル「Culminar 85mm f/2.8」は、鏡胴二分割方式なので、鏡胴「前部」と「後部」に分かれますが、それを互いにニコイチして転用してしまった場合、絞り環の刻印絞り値の位置と、鏡胴「後部」側のマウント部直前指標値の基準マーカー位置とが、垂直状に一直線に並ばなくなります(笑)

その意味で今回の個体で「危惧」を述べるなら、もしかしたらexaktaマウントの個体から転用された鏡胴「前部」なのかも知れませんが、それをチェックする方法がそもそもありません(汗)

↑光学清掃済みで組み込みが終わった光学系前群を撮影しています。

↑光学清掃済みで組み込みが終わった光学系前群を撮影しています。

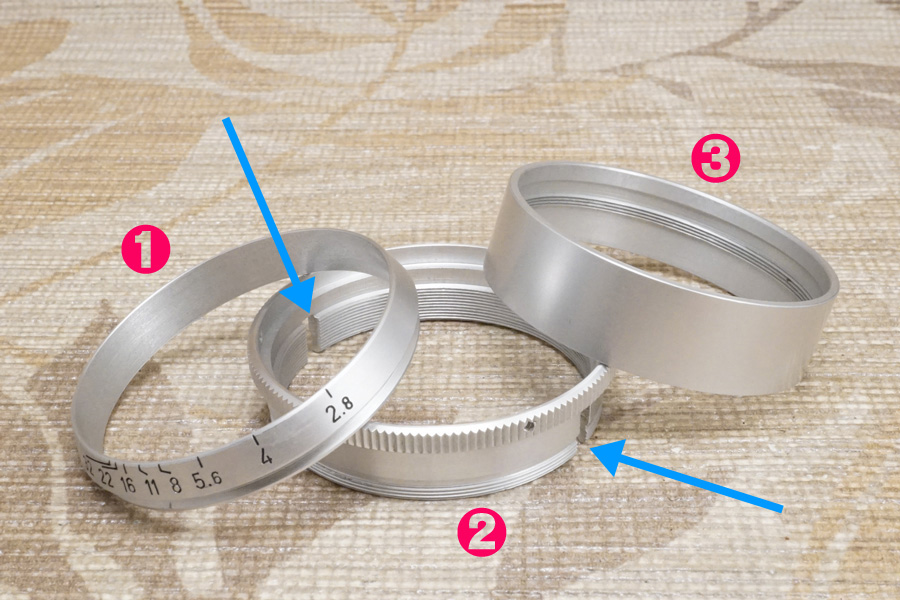

↑鏡筒の外周に絞り環を組み込んでいきます。絞り環は上の3つの構成パーツで組み上がります。

↑鏡筒の外周に絞り環を組み込んでいきます。絞り環は上の3つの構成パーツで組み上がります。

❶ 絞り値環

❷ ベース環 (ネジ山付)

❸ メクラ環 (ネジ山付)

すると、上の写真❷ ベース環を鏡筒の外壁に備わる14例のネジ山にネジ込んでいって、適切な位置でネジ込みを止めて、ブルー色の矢印が指し示している箇所に用意されている切り欠き/開口部/スリットのどちらかに、シリンダーネジを使って鏡筒内部最深部に組み込みが終わっている「開閉環のネジ穴」にネジ込んでいって、ようやく絞りユニット (開閉環) と連結でき、絞り環操作で絞り羽根の開閉が実現できる道理になりますね(笑)

その連結作業が終わった段階で、❸ メクラ環をネジ込んでいって固定し、最後❶をイモネジ3本使って絞め付け固定すれば完成です。

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

↑今回の個体では、ご覧のようにこの❶ 絞り値環を、2箇所でイモネジ絞め付け固定していた『証拠』が発見されました(汗)

↑今回の個体では、ご覧のようにこの❶ 絞り値環を、2箇所でイモネジ絞め付け固定していた『証拠』が発見されました(汗)

全周で均等位置で3本のイモネジを使い絞め付け固定しますから、この『証拠』は全部で6個残っていることになります(汗)

つまり過去メンテナンス時の整備者が「絞り環の固定位置をワザと故意にズラして固定していた」事実が判明してしまいました(笑)

この2つの締め付け痕のうちのどちらか1つが製産時点を表しています。

↑何から何まで適正な状態に組み上げが完成した鏡胴「前部」の完成です!(祝) もちろん光路長も適切であると明言できますから、本来の出荷時点の描写性をお試し頂けます!(祈)

↑何から何まで適正な状態に組み上げが完成した鏡胴「前部」の完成です!(祝) もちろん光路長も適切であると明言できますから、本来の出荷時点の描写性をお試し頂けます!(祈)

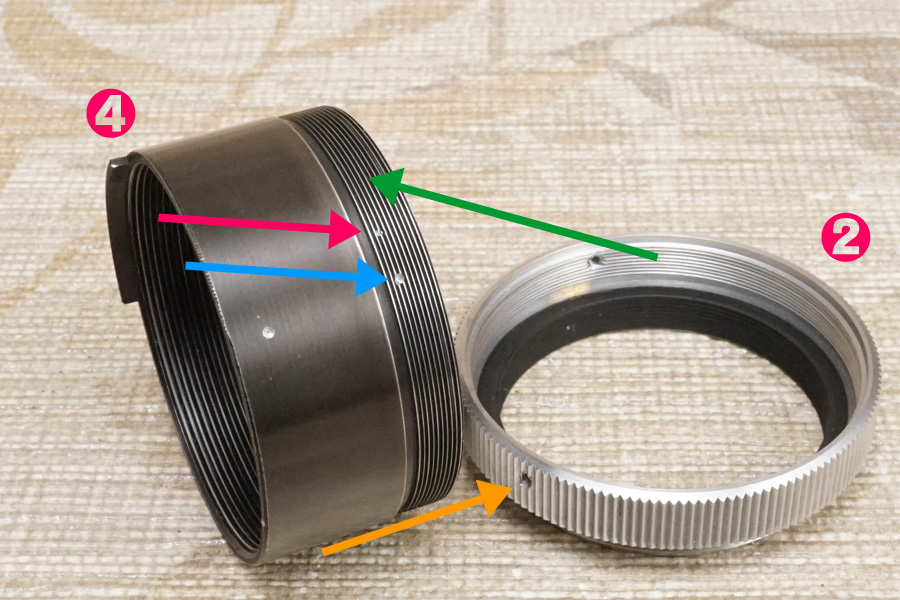

↑ここからはいよいよ鏡胴「後部」の組立工程に移ります。今回の個体の瑕疵内容のほぼ全てが、この鏡胴「後部」の組み立ての失敗に起因しており、特に初めのほうで説明したとおり、❷ マウント部のネジ込みが異常に硬すぎたことが原因しています(泣)

↑ここからはいよいよ鏡胴「後部」の組立工程に移ります。今回の個体の瑕疵内容のほぼ全てが、この鏡胴「後部」の組み立ての失敗に起因しており、特に初めのほうで説明したとおり、❷ マウント部のネジ込みが異常に硬すぎたことが原因しています(泣)

・・マジッで辛かったですね、数千回は(笑) だいたい一度にできるのは500回が限界です(汗)

いわゆる雑巾絞りの動作を、チカラを込めて500回連続的に行うのですから、指の関節や肘などに痛みが起きている当方にとっては、まさに「拷問部屋」そのモノです!(笑)

いつもは逃げるが勝ちなのですが(笑)、今回ばかりは逃げられませんでした・・(汗)

❶ 距離環ローレット (滑り止め)

❷ マウント部

❸ 指標値環

❹ 基台

❺ ヘリコイドオス側

❻ ヘリコイドメス側

❼ 直進キー

さらに❺の途中、両サイドに用意されている切り欠き/スリット/溝が「直進キーガイド」であり、❼ 直進キーがスライドしながら行ったり来たりします (グリーン色の矢印)。

↑例えば「前期型」のL39マウント個体の鏡胴「後部」は、こんな感じで構成パーツ点数が多いのです(汗)

↑例えば「前期型」のL39マウント個体の鏡胴「後部」は、こんな感じで構成パーツ点数が多いのです(汗)

❶ 距離環ローレット (滑り止め)

❷ マウント部

❸ 基台

❹ 距離計連動ヘリコイド

❺ ヘリコイドメス側

❻ ヘリコイドオス側

❼ 無限遠位置制限環

❽ 直進キーガイド環

❾ 繰り出し用停止環

❿ テンション環

すると第一に、❸と❹の構造が全く違うので、❹のヘリコイドが1つ余計に介在していることが分かります。

また❸の基台も「後期型」では指標値環を❸として別に分離させていますが「前期型」では一体であるにもかかわらず、部品点数は逆に多くなっています。

つまり無限遠位置で停止させるためにパーツを用意したり、逆に繰り出し時の停止用パーツを用意したりと、駆動系の構成パーツが別に存在していたことが分かります。

ところが「後期型」では、それらをアッサリ合理化してしまっています(笑) 実は、このように面倒くさい、複雑な構造を好んで製品設計していたのが、当時のSteinheil MünchenとSchneider-Kreuznach (シュナイダー・クロイツナッハ) やA.Schacht Ulm (シャハト・ウルム) だったりするので、当方的には特に驚く要素ではないのですが、競合他社並みに簡素化/合理化にやっと気づいたと言うか、それを迫られる状況に追い込まれ始めている時期なのだと思います。

・・つまり日本の光学メーカーのヨーロッパ台頭が、本格化し始めていた時期に重なります(怖)

それは特に当時欧米でのアルミ合金材の研削技術に注目すると、余計に見えてきます(笑) 戦後すぐは日本の光学メーカーですら、アルミ合金材の研削レベルは相当悪かったですが、1950年代後半から技術革新が進み、特に1960年代後半からは怒涛の勢いで旋盤機の電算制御化が進み、ついに1975年時点ではNC旋盤機で世界トップの座に日本の工業機械メーカーが鎮座していた事実が米国の工業史に残っています。

特にアルミ合金材の研削で優れていたのは米国のほうで、戦後~1950年代半ばで既に旋盤機の開発に着手しています。1960年代後半では電子制御旋盤機の開発に漕ぎ着けていました。

一方ヨーロッパも特にドイツと英国では、米国に遅れること凡そ10年くらいの幅で技術革新が遅滞しており、その根拠にはベッド・ローラ軸受、ボールネジを備えた機械のほうに注力していた結果、旋盤機の開発競争には消極的だったようです。

そこに戦後劣勢だった日本が旋盤機の開発に着手し、米国企業に追いつこうとしています。結果、1960年中盤には米国に匹敵する技術レベルに到達し、さらにその電算化にいち早く注目した結果、電子制御のNC旋盤機の登場は世界で一番早く、且つ1975年時点でトップの座に君臨していたほどです!(驚)

つまり戦後10年単位で、日本は技術革新によって米国に追いつき、追い越していった史実が理解できました(汗) それに対応できなかったのがヨーロッパであり、特に光学製品分野では、まるでアルミ合金材の研削レベルが戦後日本のレベルのままであり、それはドイツも英国も同じだったことからも、まさに工業史そのままの背景だったことが理解できます(汗)

従ってSteinheil Münchenに於ける1950年代後半辺りの立場とすれば、まだまだ日本の光学メーカーの脅威を目の前の危機として受け取っていなかったにせよ(笑)、その一方で特に大量生産に見合わない製品設計にも、自ら反省していた時期でもあったようですね(汗)

つまりは研削精度の技術革新の遅れと、合わせて合理化への対処に遅れを取ったのが、特にSteinheil Münchenにとっては後の時代に致命的に至っていた流れが、読み取れるのです。

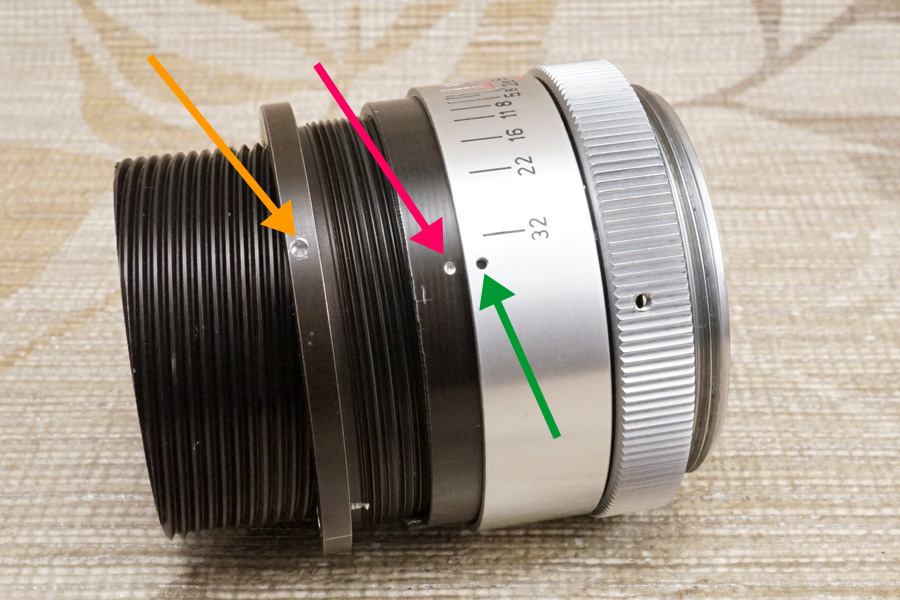

↑❻ ヘリコイドメス側が❹ 基台にネジ込まれて、最後❷ マウント部にネジ込まれることで、鏡胴「後部」のメイン部分の部位が組みげ完成します (グリーン色の矢印の順番でネジ込まれていく)。

↑❻ ヘリコイドメス側が❹ 基台にネジ込まれて、最後❷ マウント部にネジ込まれることで、鏡胴「後部」のメイン部分の部位が組みげ完成します (グリーン色の矢印の順番でネジ込まれていく)。

↑ところが、ここで前述した「拷問部屋」に連れ込まれてしまうハメに陥ります!(笑)

↑ところが、ここで前述した「拷問部屋」に連れ込まれてしまうハメに陥ります!(笑)

そもそも❹ 基台から❷ マウント部を取り外す際に、丸2日かかっているワケですから、その時に「2㎜~3㎜ずつしか動かなかった」のがこのグリーン色の矢印で指し示している箇所のネジ山なのです!(怨)

リアルな現実には、オレンジ色の矢印で指し示している箇所のネジ穴にイモネジによって締め付けることで❹ 基台に❷ マウント部が締め付け固定されます。

ところがブルー色の矢印で指し示している箇所が「本来の製産時点を示すイモネジの締め付け痕」であるにもかかわらず、実際に過去メンテナンス時の整備者によってイモネジで締め付けられていた場所は赤色矢印で指し示している箇所の痕跡だったのです!(怒)

つまりネジ山を確認すると「まるで1周とこのズレている幅分をプラス=約0.8㎜の高低差」と言うズレが・・マウント部そのモノに起きていたのです!(驚)

さすがに光路長方向で「0.8㎜」もズレたら・・それは、アウトでしょッ!(笑)

おそらく過去メンテナンス時の整備者は、とにかく何としてでもマウント部を締め付けていこうと必死だったと思いますが、チカラ尽きて赤色矢印の位置で諦めてしまいました(泣)

それがアンダーインフの最大の原因であり、合わせて絞り環のネジ込み (実際は絞り環用ベース環のネジ込み) が足りなかった (残り1周分ネジ込みが足りていない) 結果、距離環が締め付け固定されている「ヘリコイドオス側のフチに、絞り環のメクラ環が当たってしまい固まっていた」と言う瑕疵発生経緯が判明した次第ですッ!(泣)

この原因を突き止めるのに8回組み直しを行いながら、いったい何が影響してアンダーインフを招いたのか、或いは何がどうして絞り環を固まらせていたのか、一つずつ潰しながら突き止め、その結果、完成した仮説は「とにかくマウント部をブルー色の矢印位置までネジ込めるように処置すること」それが全てを決めていると決断しましたッ。

従ってその異常に硬くなって1周分プラスのズレ幅分でさらにネジ込みが必要なのに対し、2㎜ ~ 3㎜どころか0.5㎜単位で少しずつ、本当に少しずつ細かく慣らしていって、馴染ませつつネジ山を戻したので、最後の無限遠位置の確認時には、何回でもバラし直して組み直しができるようになったのです・・(涙)

何故なら、ヘリコイドオス側のネジ込み位置を1山ずつ変更しない限り、無限遠位置のアンダーインフ状態、オーバーインフ状態を詰めていくことができないからですッ!

それは、例えば凡その仮説を立てて1つのネジ込み位置でヘリコイドオス側をネジ込んだ時、その結果全て組み上げが完成してたから実写確認し、無限遠位置をチェックした時、オーバーインフであれば、もう1つネジ山をズラして再びヘリコイドオス側をネジ込む必要が発生します。

それでピタリの無限遠位置で組み上げできればOKですが、多くの場合で「後もう少しでピタリ」と言うところで次にネジ込み位置を1山分ズラすと、今度はアンダーインフに堕ちてしまったりします。

その結果、再び1つ分ネジ山を戻して組み直し、最後に無限遠位置を確認します。

これらの作業から、アンダーインフ↔オーバーインフの鬩ぎ合いには「最低でも3回は組み直しが発生する」のが道理なのです!(涙)

従ってその都度問題のマウント部を回して外したり、ネジ込んだりするワケですから、そのたびに「2㎜ ~ 3㎜ずつ」では、とても何日時間があっても終わらないのです・・・・・・(涙)

それで例え0.5㎜単位まで細かくなろうとも、普通にネジ込みができるレベルまでマウント部が回るように戻さない限り、とても無限遠位置の微調整、ひいてはヘリコイドオス側のネジ込み位置を変更していく作業は・・できないのですッ。

逆に言うなら、次に整備する整備者にとっては普通に整備できるワケで、何だか本末転倒のような気もしている始末ですョ・・(笑)

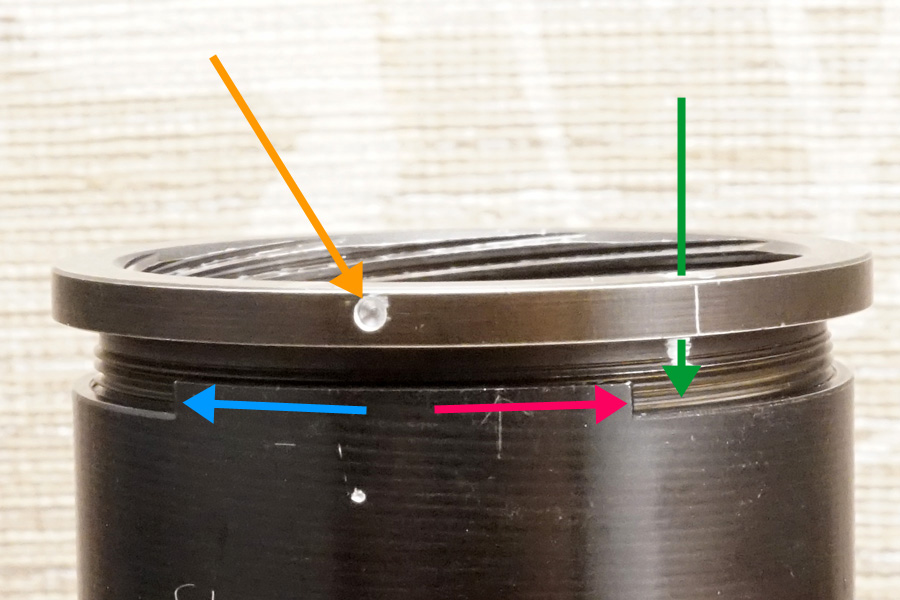

↑上の写真は、その数百回の雑巾絞りをヤッている途中で撮影しました。肘と指が痛くなり、休憩している時の撮影です(笑)

↑上の写真は、その数百回の雑巾絞りをヤッている途中で撮影しました。肘と指が痛くなり、休憩している時の撮影です(笑)

上の写真のこの位置から急に硬くなり始めるものの、2列ほどネジ込みが進めば、再び普通のネジ込みの抵抗/負荷/摩擦に戻ります。しかし最後のネジ込みで、またもう一度硬くなり、そのレベルは最大に到達しますから、最後の2列くらいの時が0.5㎜単位みたいな慣らし作業に狭まったまま、細かくチマチマと慣らしていった次第です(笑)

ちなみにマウント部内側も含め、これらネジ山部分は既に研磨してあるので、指でなぞる限り非常に平滑になっていますから、やはりネジ山のピッチが変形しているのだと考えられます(涙)

↑ここからは仮組みで説明写真を撮影していきます。仮組みなので、全て純粋にハメ込んで撮っているだけですが、手順は正確です。

↑ここからは仮組みで説明写真を撮影していきます。仮組みなので、全て純粋にハメ込んで撮っているだけですが、手順は正確です。

基台にヘリコイドメス側をネジ込みます。ネジ山のネジ込み位置は1箇所しか無いので、間違えることはありません。問題なのは、何処でネジ込みを停止させるのか・・ですが、上の写真のようにグリーン色の矢印で指し示している箇所のネジ穴に「制限キー」と言う特殊ネジをネジ込むことで、その先端部分が1箇所、基台から突出している「壁」にカチンと突き当たる為に、無限遠位置で停止したり、反対側の最短撮影距離位置で停止したりする原理です。

↑その壁である「制限壁」部分を拡大撮影しています。グリーン色の矢印のように「制限キー」が貫通して刺さることで、その先端部分が「制限壁」の左右にカチンと音が聞こえて、突き当て停止します。

↑その壁である「制限壁」部分を拡大撮影しています。グリーン色の矢印のように「制限キー」が貫通して刺さることで、その先端部分が「制限壁」の左右にカチンと音が聞こえて、突き当て停止します。

その時、赤色矢印で指し示している箇所が無限遠位置であり、反対側のブルー色の矢印で指し示している箇所が最短撮影距離位置の停止という製品設計です。

従って逆に考えるなら、この「制限壁」の高さこそが、距離環の回転による繰り出し量/収納量に一致すると言う原理です。すると上の写真をよ~く見れば分かりますが、そのネジ山の高低差は「3列以内」の高低差であることが判明しますね(笑)

それをギリギリの位置までこのヘリコイドメス側をネジ込んで停止できるよう仕向ければ「鏡筒が最も深く格納されている場所になる」と言う道理になりますね。

これがヘリコイドのネジ込みに際して一番重要な要素であり「どの位置が鏡筒が最も深く格納できる/収納できる位置なのか」と言う点です。

ところがまだあるのです! それが分かって初めて次の確認作業に移れるワケで「それではこの今手にしているモデルの、適切な鏡筒格納位置 (無限遠合焦する適切な位置と言う意味) は、それに対してそのギリギリの位置なのか、1周分手前の位置でOKなのか、2周分手前にするべきなのか・・を調べる」のが微調整と言う流れになります!(笑)

・・コレ、全てのオールドレンズに該当する道理ですから、必ず実施しています。

今回のモデルのように「∞刻印位置の微調整機能が付与されていない製品設計」の場合には、このような前述の調整以外、執るべき作業は発生しません。その一方で「∞刻印位置微調整機能」を持つモデルの場合は、さらに最後の段階でピタリと指標値の位置に「∞刻印」が来るよう位置調整してあげれば、ベストな仕上がりに到達できますョね(笑)

従って、その「∞位置微調整機能」を実装しているか否かは、それぞれのモデルの製品設計によって決まる話なので、巷に流通する数多のオールドレンズの中で「ピタリと∞刻印の中心で停止する」個体があれば「僅かに中心位置からズレて停止する」個体もあり、その相違は「モデル別の製品設計によって決まる」ことが理解できるのです!(笑)

・・こういう事柄が当方が行う『論理的整備手法』だと、述べているのですッ。

ちなみにオレンジ色の矢印が指し示している箇所の下穴は、距離環を締め付け固定する際に使うイモネジ用の下穴なので、このモデルの製品設計では「距離環の固定位置を変更できない (つまり微調整機能が付与されていない)」ことを物語っています。

すると距離環は決まった位置でしか締め付け固定できませんから「∞刻印」位置が指標値に合致するかどうかを決めているのは「ヘリコイドのネジ込み位置」だけ・・と言う道理に繋がっているのが、ご理解頂けるでしょうか???(笑)

ハイ、このモデルの場合は、後で微調整することが・・できないのですッ。

↑さらに作業を続けます。基台を寝かせてヘリコイドオス側の両サイドに用意されている「直進キーガイド」と呼ぶ切り欠き/スリット/溝に、手前に置いてある「直進キー」を差し込んでネジ止めします。

↑さらに作業を続けます。基台を寝かせてヘリコイドオス側の両サイドに用意されている「直進キーガイド」と呼ぶ切り欠き/スリット/溝に、手前に置いてある「直進キー」を差し込んでネジ止めします。

こうすることで、距離環を回す「回転するチカラ」が、この「直進キー」の介在によって即座に「直進動するチカラ」に変換される為、鏡筒の繰り出し/収納と言う駆動が適う原理ですね(笑)

従って距離環を回す、ひいてはヘリコイドオスメスの回転トルクを決めている最重要箇所は「この直進キーと直進キーガイドの関係」である点に気づかなければイケナイのに、非常に多くの整備者が「グリースの粘性」に頼っている始末です(笑)

・・すると何が拙い、悪いのでしょうか???

グリースの粘性に頼る限り、いずれは経年劣化進行に伴い劣化が促され、グリースの性質が変わったいった時、その個体のトルク感、ひいては操作性全般が影響を受け始めることを表しています。

だからこそ、当方が施すオーバーホール/修理が『10年の耐性を目指している』証なのです!

・・そしてその大前提が『DOH』なのです!(笑)

確かに、オールドレンズの長き道程の中で「たったの10年なのか???」と問われれば、返すコトバが・・ありません(涙) それが当方の技術スキルの限界値でもあるからですッ(恥)

↑こんな感じに刺さります。するとこの写真を見ただけで、すぐに気づく必要があますが (もしも気づいていなければ、整備者の資質がありまッせん!) この「直進キー」の長さそのモノが、実は鏡筒の繰り出し量/収納量に一致している (リアルな現実には製品設計としては、ヘリコイド筒の脱落防止の為に、繰り出し量/収納量よりも僅かに長め) と言う捉え方です!

↑こんな感じに刺さります。するとこの写真を見ただけで、すぐに気づく必要があますが (もしも気づいていなければ、整備者の資質がありまッせん!) この「直進キー」の長さそのモノが、実は鏡筒の繰り出し量/収納量に一致している (リアルな現実には製品設計としては、ヘリコイド筒の脱落防止の為に、繰り出し量/収納量よりも僅かに長め) と言う捉え方です!

それを見越して製品設計者は、この直進キーと言うパーツの長さを決めているワケで、合わせて最終的なヘリコイドオスメスの条ネジ山の長さや深さを決定している次第です(笑)

・・全てには必ず繋がり、関連性を伴いますね(笑)

なお、今回の個体で一つだけ問題点が・・あります!(涙)

上の写真赤色矢印で指し示している箇所に「反射防止黒色塗料」が着色されていました。その上からこの「直進キー」を締付ネジで締め付け固定していました。

結果、製産時点の寸法公差を、おそらくその着色塗料の膜厚分超えてしまったのだと思います。ヘリコイドオスメスの何処かに、或いは直進キーガイドの何処かに経年の中で抵抗/負荷/摩擦によってカジリ付が誘発されていた箇所が残っているようで、その位置で「クッ」と急に抵抗を感じます。

つまりこの個体は、残念ながら「距離環を回していると、2mの箇所でクッと突然詰まる抵抗感を掴んでいる指が感じ取る」と言うトルクムラが起きています!(涙)

今回のオーバーホール作業では、上の写真のとおり、着色されていた「反射防止黒色塗料」を溶剤で完全除去した結果、その下から現れたのは「本来の製産時点を示す、濃い紫色のメッキ加工」ですが、それに「直進キー」を締め付け固定しても、全く改善しなかったことから「条ネジ山のカジリ付」・・とみています。

ところがヘリコイドオスメスの条ネジ山の状況は目視しても単独では分かりませんし、本来はオスメスの条ネジ山が摺合せ運動している最中にチェックしなければ判明しません(汗)

つまりオスメスのいったいどの位置が「2m」なのかが分からないのです(汗) さすがに組み込んでしまったら、オスメスの状況は見えないので、こればかりは追求ができません。

3Dの電子検査機械設備を使わない限り、条ネジ山の状態は精査できません・・申し訳ございません!

また直進キーガイド側は直視できますが、見た限りカジリ付を起こしていた場所が見当たらない為、おそらくはヘリコイド側の問題ではないかとみています・・(汗)

↑実際に組み付けていくと、こんな感じのイメージです。解説用に仮組みして撮影しているだけなので、もちろんヘリコイドのネジ山にはグリースなどまだ塗っていませんが(笑)、それでもこのように「条ネジ山の山谷にメッキ加工が施されている」点で、本来の製産時点には「グリースを塗布せずとも、このように滑らかにスルスルと平滑にヘリコイドオスメスがネジ込める」ワケですッ。

↑実際に組み付けていくと、こんな感じのイメージです。解説用に仮組みして撮影しているだけなので、もちろんヘリコイドのネジ山にはグリースなどまだ塗っていませんが(笑)、それでもこのように「条ネジ山の山谷にメッキ加工が施されている」点で、本来の製産時点には「グリースを塗布せずとも、このように滑らかにスルスルと平滑にヘリコイドオスメスがネジ込める」ワケですッ。

そしてそれらを担保しているのは、当方のオーバーホール/修理作業に於ける前段階処置である『DOH』だと、申し上げています。

ちなみに上の写真ブルー色の矢印が指し示している箇所だけが「平滑メッキ加工」に仕上げられています(驚)

実はここに鏡筒がネジ込まれていって、最後にネジ山の終端で停止しますから、ピタリとネジ込みが確実に終わるよう仕向けている製品設計であり、これが意味するのは「光路長の適正化」を意識した (製産時点の) 処置であることが・・分かりますね(笑)

こういう要素が「観察と考察」であって、そういう細かい部分にまで注意を怠らないことで、最終的に製品設計の概念の一部を掴み取ることが叶うのです!(祈)

するとここまでの説明でのポイントは「このモデルの場合は、グリースなど塗らずともヘリコイドオスメスのネジ込みが平滑に実施できる状態こそが、製産時点を表している」ことになり、それをまさにその通り実施しているだけの話なのです!(笑)

❺ ヘリコイドオス側

❻ ヘリコイドメス側

❹ 基台

❷ マウント部

↑指標値環を入れ込んでみると分かりますが、グリーン色の矢印が指し示している箇所の (指標値環側の) ネジ穴は、赤色矢印が指し示している箇所の下穴に一致するのが正解ですッ。

↑指標値環を入れ込んでみると分かりますが、グリーン色の矢印が指し示している箇所の (指標値環側の) ネジ穴は、赤色矢印が指し示している箇所の下穴に一致するのが正解ですッ。

またオレンジ色の矢印が指し示している箇所の下穴は距離環を締め付け固定する為のイモネジ用の下穴ですね。

↑すると指標値環を適切な位置に固定してきた時、ご覧のようにマウント部のネジ山が赤色矢印で囲っている範囲で「残っている」ことが明白です!

↑すると指標値環を適切な位置に固定してきた時、ご覧のようにマウント部のネジ山が赤色矢印で囲っている範囲で「残っている」ことが明白です!

これがこの個体での全ての瑕疵を起こしていた根本原因であり、最終的に製産時点の締め付け痕であるブルー色の矢印が指し示している箇所の位置まで、マウント部を必死でネジ込んでいった次第です(涙)

当初バラした直後に判明した、過去メンテナンス時の整備者の締め付け箇所は、グリーン色の矢印が指し示している箇所であった為、この高低差「凡そ1周とこのズレの分だけ (凡そ0.8㎜分の高低差)」が、今回のご依頼者様を悩ませていた、全ての根源であると・・判明した次第ですッ(涙)

↑なお、今までに扱ってきた「前期型」の構造面から、同じ工程シ~ンとして写真をピックアップしてくると、上のようになります。

いずれも「前期型」では、基台と指標値環が一体で研削されていたことが分かります。またL39マウントである為に、ご覧のように距離環の駆動域を限定させる「制限域」がとても少ないのが分かりますから (凹んでいる場所の長さ)、特にexakta/M42マウント向けに、製品設計を一新させる必要があったことに繋がりますね。

つまりこれらL39マウントの製品設計では、距離環が回る領域が少ないので、逆にヘリコイドオスメス側の条ネジ山の角度を急勾配に設定して設計していたことが掴めます。

その意味で、最短撮影距離が同じ「1m」にしても、鏡筒の繰り出し両/収納量が多かったL39マウントに比べて、少しずつ繰り出していった方式のexakta/M42マウントのほうが、ピント合わせ操作はよりヤリ易いと言う話になりますね。

↑こんな感じで組み上がれば良いワケですね(笑) なお❺のヘリコイドオス側は、本来適切なのは、この写真のように距離環の外方向に露出してきません(笑)・・それは赤色矢印が指し示している箇所に鏡胴「前部」がピタリとネジ込まれるので、もしもこのようにヘリコイドオス側のネジ山が露出してきていれば、丸見えになってしまいますョね(笑)

↑こんな感じで組み上がれば良いワケですね(笑) なお❺のヘリコイドオス側は、本来適切なのは、この写真のように距離環の外方向に露出してきません(笑)・・それは赤色矢印が指し示している箇所に鏡胴「前部」がピタリとネジ込まれるので、もしもこのようにヘリコイドオス側のネジ山が露出してきていれば、丸見えになってしまいますョね(笑)

・・あくまでも解説用の撮影にこのように仕向けただけの話ですッ。

ここからが最後、恐怖の「拷問部屋」に連れ込まれて、0.5㎜単位での雑巾絞り作業を延々と続けさせられた・・と言うお話でした!(笑)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わっています。残ってしまった瑕疵内容は以下のとおりですッ。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わっています。残ってしまった瑕疵内容は以下のとおりですッ。

《残ってしまった瑕疵内容》

❶ 距離環を回した時、2mの位置でクッと強い抵抗を感じるが、回しているうちにその程度は減じられる (解消するまで決して減らない)。

他は絞り環が固まる問題も、無限遠位置を除いた全域でのピント面の解像感不足も解消され、もちろん無限遠位置のアンダーインフ感も消えています。

・・つまり本来の製産時点に限りなく近しい状況まで、戻っていると判定していますッ。

無限遠位置の合焦は僅かにオーバーインフ気味です。刻印されている距離指標値の25mの「5右端」辺りで鋭く無限遠合焦します。

これは前述したとおり、このモデルの製品設計には「無限遠位置微調整機能」が附加されていない為で、純粋なヘリコイドオスメスのネジ込み位置の調整しか受け入れていません。また「∞刻印」位置の微調整もできない為、オーバーインフの際に手前の目盛まで無限遠合焦位置はズレ込んでしまいます・・申し訳ございません。

↑光学系内は当初バラす前時点とあまり変化していませんが、スカッとクリアに戻っています。光学ガラスレンズには「気泡」が複数含まれています。

↑光学系内は当初バラす前時点とあまり変化していませんが、スカッとクリアに戻っています。光学ガラスレンズには「気泡」が複数含まれています。

◉ 気泡

光学硝子材精製時に、適正な高温度帯に一定時間到達し続け維持していたことを示す「証」と捉えていたので、当時の光学メーカーは正常品として「気泡」を含む個体を出荷していました (写真に影響なし)。

但し、中望遠レンズ以上の焦点距離などのモデルの場合、大きく出現した玉ボケの内側にそれら「気泡」の影がポツポツと写り込む懸念は高くなります。

例えば石英ガラス (合成石英ガラスES) の精製時には、1,400°Cに加熱した石英ガラスを金型に流し込み「その温度帯を60秒間維持させ」そのまま任意の圧でプレッシングを行い、当初の厚みから最終的な目的とする厚みと形状にまで成形します。

このプレッシングしつつ「温度帯を維持させる」時に、当時の工業技術ではどうしても光学硝子材の内部に「気泡」が出現してしまうので、逆にその「気泡の出現を以て初めて温度帯の維持の確証」と判定を下していたようです。特に日本製オールドレンズよりも当時の旧東西ドイツ製オールドレンズの光学系に「気泡が多い印象」なのも、そういった工業技術的な発展経緯の相違があったりするのかも知れません(汗)

ちなみにこの時の石英硝子のプレッシング工程では、完成後にその検査の一環として屈折率も確認しますが、当初プレッシング前時点で1.455ndであった屈折率は、プレッシング成形後は1.458ndと僅かながらもプレッシングにより向上する事が確認されています。これはプレッシングによる配合光学硝子資料の圧による高密度化が影響しているとの研究成果に至っており、その意味でも成形金型にプレッシングして成形していく工程にはメリットもある事が確認されています・・特に最近では非球面レンズなどの技術革新にもこのような成形技術が転用/活用されているようで、多くの場合でasphericalレンズは「金型成形手法」による精製が流行っています。

然し当方的には、その成形した後の「ガラス研磨」にオドロキしか残りません(汗)・・いったいどうやって非球面である面を研磨できるのでしょうか???(驚) 2~3回の研磨では削れないので、数十回、数百回研磨し続けるとすれば、いったいどうやって非球面を維持し続けているのか、マジッで不思議ですッ。

↑後群側もスカッとクリアですッ。特に締付環や遮光環周りの、過去メンテナンス時に着色されていた執拗な厚みの「反射防止黒色塗料」は完全除去しています。

↑後群側もスカッとクリアですッ。特に締付環や遮光環周りの、過去メンテナンス時に着色されていた執拗な厚みの「反射防止黒色塗料」は完全除去しています。

その結果、下から現れたのは、ご覧のような「メッキ加工」なので、ちゃんと製産時点に被せられていた上から、どうして「反射防止黒色塗料」を塗りたがるのか・・まるで理解できませんね(笑)

↑16枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に真円の円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

↑16枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に真円の円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

↑塗布したヘリコイドグリースはいつもと同じ「黄褐色系グリース」であり、合わせて当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースはいつもと同じ「黄褐色系グリース」であり、合わせて当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

但し、このモデルのヘリコイドオスメスの条ネジ山の附加さが深いので、塗布したグリースの成分をいつもの標準タイプから変更しています。その結果、距離環を回す時のトルク感は、当初バラす前時点よりも「重く」変わっています。然しピント合わせの際には軽い前後微動が適うので、ピント面のピーク/山を探すのには違和感なくご使用頂けます。

特にこのモデルの場合、被写界深度がメチャクチャ狭いので、ピント面の微動操作は必須です!

これが当方のセオリ~なので(笑)、何でもかんでも「軽く」仕上げるトルク感を目指していません。全ては金属材に見合った、或いは製品設計に適合すると思しき性質と成分のグリースを使うことで仕上げています!

↑2mで一度クッと抵抗を感じるのが、真に悔しい限りです・・(涙) それが無ければ完璧だったのに・・ですですッ。

↑2mで一度クッと抵抗を感じるのが、真に悔しい限りです・・(涙) それが無ければ完璧だったのに・・ですですッ。

何回か距離環を回していると、その抵抗が減じられていくので、間違いなく条ネジ山の摺合せ時のカジリ付で、条ネジ山が変形している箇所だと考えられますが、自分の眼でチェックしても視認できなかったので、よく分かりません(泣)・・申し訳ございません!

ちなみにその抵抗が減じられた後、暫く時間をあけてから同じ操作を試してみると、再び2mでクッと抵抗を感じる為、結局上ネジ山の変形は直らないのだと思います。おそらく条ネジ山の矯正を執らない限り、その瑕疵を無くすことはできないと思いますが、当方にはそういう機械設備がありません(涙) これを「ラップ研磨」で削ってしまえばどうかと言う人も居ますが、すると製産時点に被せていたメッキ加工まで一緒にキズつけて (下手すれば剥がれて) いきますから、それはイコール「いっときの目的の為に、自らの意志で製品寿命を短命化させている所為にすぎない」と言うことが、まるで見えていない人達/勢力と明言できますね(笑) だからオールドレンズは『絶滅危惧種』だと言っているのです! だから当方は限りなく製産時点を目指すのです!

↑当方所有マウントアダプタに装着すると、ご覧のように赤色矢印が指し示している箇所の基準△マーカー位置に対し、マウントアダプタ側の真上中心位置 (ブルー色の矢印) とのズレが生じます。

↑当方所有マウントアダプタに装着すると、ご覧のように赤色矢印が指し示している箇所の基準△マーカー位置に対し、マウントアダプタ側の真上中心位置 (ブルー色の矢印) とのズレが生じます。

例えばマウント部をもっとネジ込めることができれば、このズレは解消するのでしょうが、そもそも「製産時点の締め付け痕」の位置よりも大幅に手前位置に仕向けなければ真上の位置にならない為、それはそのままイコール「光路長逸脱」と言う当初の話に成りかねない為、あくまでも製産時点を基準に仕上げています・・つまりこのモデルのマウント部のネジ込み終端が、このように仕上げられているのですッ。それはいろんなM42マウント規格品で、それぞれの光学メーカーの都合だけで決まっていた要素ですから、このネジ込みの終端位置に「統一性/画一性」を求めること自体が間違っているのです(笑)

また絞り環側の基準「・」マーカー位置に対して、△指標値が一直線に並ばないのも、光学系前群のネジ込み終端で決まる話であり、且つその位置「・」が刻印絞り値の開放側 ~ 最小絞り値側の両端で合致しているとすれば「正しい」と言う判定を下すしかありませんッ。

従って、当方のオーバーホール/修理では、現状この仕上がりしかできません・・申し訳ございません (改善の余地なし)。

何かに付けて「規格なんだから」と言ってくる人達/勢力が必ず居ますから、それを認めようとしない人達/勢力も、一部にいまだ顕在するのでしょうね(笑)

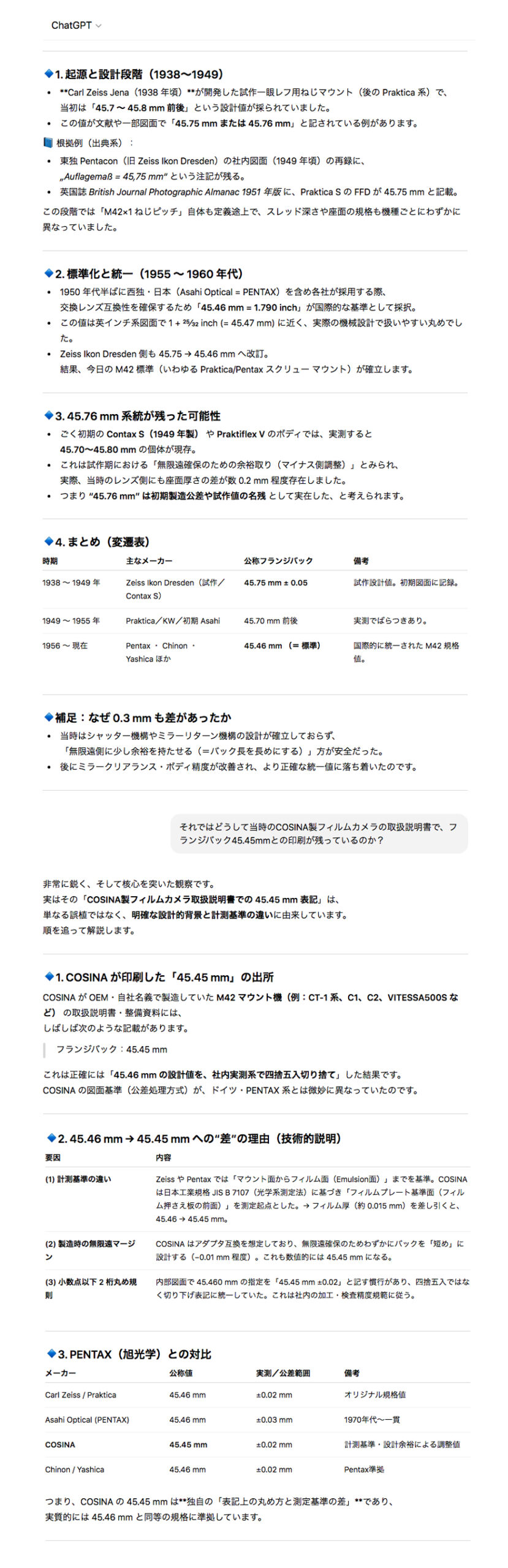

そこでここで再びChatGPTのおチカラを拝受して、以下に掲示します。

↑このように現在は国際標準化のもとに「45.46㎜」に統一されていますが、実は肝心なマウントアダプタ側の「製品全高」が、この数値に基づいていません(笑)

↑このように現在は国際標準化のもとに「45.46㎜」に統一されていますが、実は肝心なマウントアダプタ側の「製品全高」が、この数値に基づいていません(笑)

例えば日本製で有名なRayqual製M42マウントアダプタの製品全高の参考数値は「45.5㎜」にまで丸められてしまっています(汗)

そしてそれに見合わせたように、中国製マウントアダプタもほぼ全てが「45.5㎜」です。

するとここでハッキリするのは、当時のフィルムカメラボディ側のフランジバック計算値には、許容値が介在する結果、それぞれの光学メーカーによって異なる数値として参照されていたことになり、合わせて今ドキのデジタル一眼レフカメラ/ミラーレス一眼レフカメラに、マウントアダプタ経由装着するにも「さらに丸められてしまった (何と小数点以下1桁まで!)」と言う背景を知れば、そもそも「規格なんだから!」と騒いでも意味がないことに気づけませんかね・・(汗)

要はひと言に「M42マウントと規格」と呼んでも、当時それぞれのメーカーが自分に都合の良いように勝手に解釈していたワケで (それは或る意味、当時の技術革新の限界値として捉えることもできる)、その潮流は今さらに丸められている始末で・・その環境下で使いなさい・・と言うことなんですョ(泣)

ここのような上から目線の中で環境が整っている中で、どうして当方だけが徹底的に詰められて「ピタリの位置になっていない!」とクレームされなければイケナイのでしょうか(涙)

実際長年オーバーホール済みでヤフオク出品していた際、巷では「技術がないから、オーバーインフに調整して仕上げている」と批判されていたようです(笑)

或る時、当方がオーバーホール済みでヤフオク出品したオールドレンズを落札された落札者が「オーバーインフになっている為、∞刻印位置ピタリに合わせ直してほしい」と落札品を送り返してきました (もちろん出品ページにはいつものとおりオーバーインフの仕上げと明記しています)。

仰せのままに無償でピタリ位置に変更し届けましたが、確か2年ほど経ってから「別の人にあげるので、どんなカメラを使っているからわからないから、再びオーバーインフに戻してほしい」と言ってきました。

・・えッ。それッて!(汗)

そうですッ!(笑) 当初直せと言ってきた道理と、まるで反転している始末で、要はオークションで処分するので、クレームにならないようオーバーインフに戻したかったようです(笑) そのコトバ通りにメール記載していませんでしたが、オールドレンズが多くなった為に整理していると記載されていることから「処分するんだ」と当方が受け取っただけの話です(笑)

世の中には、こういう道理が通らないことを公然と平気で語ってくる人達/勢力が居るのですョ。

そういう不条理な世界で整備し続ける意義も気概も・・もぅ失せましたね(涙)

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:85㎜、開放F値:f2.8、被写体までの距離:100m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:50m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、50m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の100m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「170m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

なお撮影時の対角画角としては、計算すると35㎜判フルサイズ36㎜ x 24㎜にて「対角画角:26.5583°」になります。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

開放撮影時、f/2.8のクセに、意外にも被写界深度が相当狭い/薄いので、ピント合わせは「ほぼ手前側ヘッドライトの、さらにその中心部分の電球自体」に合焦させているくらいです(汗)

↑f値「f/16」になりましたが、既に「回折現象」と「焦点移動」が起きています。

↑f値「f/16」になりましたが、既に「回折現象」と「焦点移動」が起きています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので、光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られると、その背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑f値「f/22」です。さらに合わせてフレアの影響が酷くなってきています。

↑f値「f/22」です。さらに合わせてフレアの影響が酷くなってきています。

↑最小絞り値「f/32」での撮影です。このたびのオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。引き続き次のモデルの作業に入ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

↑最小絞り値「f/32」での撮影です。このたびのオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。引き続き次のモデルの作業に入ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。