🅰

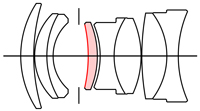

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するするモデルは、旧西ドイツはErnst Leitz GmbH製標準レンズ・・・・、

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するするモデルは、旧西ドイツはErnst Leitz GmbH製標準レンズ・・・・、

『Summicron 5cm f/2《1st rigid:1957年製》(LM)』です。

当方の14年間での累計扱い本数3,531本の中でも、今回の扱いが初めてのモデルです。先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

そもそも当方は「個人」でこのようなオーバーホール作業を行っている為 (法人格ではありません)、資金が無い為に、Leitz/Leica製オールドレンズを手に入れられる世界に住んでおらず(笑)、今までまるで眼中になかった光学メーカーでもあります(恥)

ところが大変ありがたいことに、皆さんからのオーバーホール/修理ご依頼の受付を始めると、意外にも高価なLeitz/Leica製オールドレンズ達が順番に届くからオドロキです!(驚)

Leitz/Leica整備専門として、或いはプロの整備会社として看板を背負っているならまだしも、まるで無名で信用/信頼が皆無な何処の馬の骨とも分からない「整備者モドキ/整備者崩れ」に、このような希少なオールドレンズの整備をご依頼頂く時点で・・当方にとっては『神々しい方々』にしか見えません(祈)・・もう一度、ありがとう御座います!(涙)

今回のご依頼者様は、そんな当方に対し、何回も「チョ〜」が付くくらい希少なオールドレンズ達のオーバーホール/修理ご依頼を賜っており、本当に感謝の念でいっぱいで御座います(涙)

今回扱うモデル「Summicron f/2シリーズ」は、そもそも初めての扱いになりますが、実は今まで敬遠していたのが正直なところで(汗)、何しろLeitz/Leicaの中でも非常に息が長く製産され続けているモデルであることから、それらモデルバリエーションの把握とその描写性の違いが掴めない点で「個人的に近より難し」と受け取っていたモデルでもあるのです(汗)

そこで仕方ないので、以下のような一覧表を「自分のために」用意しました(恥)

(KEN ROCKWEL氏のサイトなどを参考にして当方にて作成しています)

※以下一覧の中で「製造番号帯」だけは、各世代に縛られることなくシリアル値としての年度を参考にまとめています (つまり製造番号帯の区切りと世代の区切りとは必ずしも一致しません)。

↑基本的に、当方は『極度のカメラ音痴』な上に (カメラのことを何一つ知らない)、肝心なオールドレンズも知らないことのほうが多い為、先ずは扱う時には事前情報を探ることから始めなければ、全く得体の知れない中でオーバーホール作業をスタートすることになってしまいます(恥)

従ってこのように「自分のために」事前情報を用意することから「ムリヤリ気合を入れていく」始末で、とにかく最近はなかなかヤル気が起きずに困っていたりします・・(涙)

そんな次第なので、上の一覧表をまとめるのに際しても「自分が最も注目したくなる部分を基準に据えて調べている」ワケで・・詰まる処「光学系」をモデルバリエーションの区分け基準に据えている点で、皆様には是非ともご容赦頂きたく、ここにお詫び方々申し上げる次第で御座います (スミマセン)。

そういう独断と偏見に満ちた区分けなので、ネット上でのモデルバリエーションの捉え方とは大きくかけ離れています(汗)

実は、それには理由があり、今回扱った「Summicron f/2シリーズ」のモデルバリエーションを探るのに際し、合わせて光学系構成図を探索していくと「モデルバリエーションの数よりも多い光学系構成図が現れた」ことで、既にその時点でため息まじりでした・・(涙)

巷では第1世代~第4世代の最新モデル辺りまでが一般的なバリエーションの捉え方なのでしょうが (海外でのバリエーション区分けは第1世代~第5世代が主流です)、ネット上をいろいろ調べていくと顕在する光学系構成図は6つ~7つになりました(汗)

いったいどうしてモデルバリエーションの数を超えて光学系構成図が現れるのでしょうか???

そんな経緯をイキナシ体験してしまったが故に、光学系構成図を基準に据える探索モードに入ってしまい、再びLeitz/Leicaの特許出願申請書、凡そ数百点を漁る必要性にかられました(涙)

もっと言うなら、凡そネット上で語られている「Summicron設計者は、マンドラー博士だ」と言う定説からして「ッんなの、いったい何処から湧いてきた話なの???」と言う、いつもの天邪鬼な性格が邪魔して、余計に探索ループにハマっていったような話です(笑)

結果、現在の自分の結論づけとしては「標準レンズのほうのSummicronを開発したのは、マンドラー博士ではない!」との答えを発見でき、且つネット上で発見していった光学系構成図 (光学設計) の真偽を正し、真に「Summicronの光学設計」と明言できる一次資料 (特許出願申請書) を携えて、ここにブログのご案内に至った次第です。

従って、上の一覧が「光学系構成図以前に、光学設計から手繰ってようやく辿り着いた一覧」のまとめであることを、ここに告知させて頂きます。

なお、今回扱った個体のモデルバリエーションが、そもそも「Summicron f/2シリーズ」の初のオーバーホール/修理個体なので、上の一覧に掲示しているその他のモデルバリエーションについては「現状、光学系構成図も含め一時的なモノ」であることは、必然的な注釈となります(汗)

…………………………………………………………………………

もう一度言いますが、モデルバリエーションの変遷とともに都度、光学設計が再設計されていた根拠を特許出願申請書を基に判定していますし、当然ながらそれは「特許出願申請書内の記述をちゃんと和訳して納得できたから、モデルバリエーションに該当できた」ことを語っています。結果、巷のモデルバリエーションの分け方とはまるで異なることをご理解下さいませ (間違いなどのご指摘には応じません)。

何はともあれ「Summicron f/2シリーズ」の歴史を辿ると、その前身は「Summitar 5cm f/2」にあたることは周知のとおりです(汗)

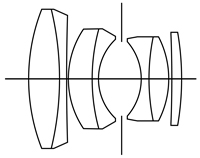

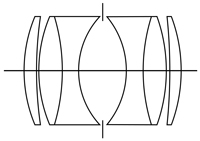

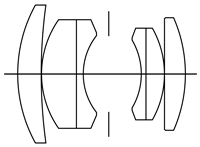

右構成図は以前扱った「Summitar 5cm f/2」を、オーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

右構成図は以前扱った「Summitar 5cm f/2」を、オーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

実測値から起こしたトレース図なので、ネット上に数多く掲載されている光学系構成図とは・・曲率や厚みにカタチなどが違います(笑)

今回扱う「Summicron f/2シリーズ」の極意は、上の㊨光学系構成図の第1群前玉と第2群の2つの2枚貼り合わせレンズを接着せずに「そのまま単独使用してしまった光学設計概念」であると指摘できます。

㊨の光学系構成図は、上の一覧で言う処の「第1世代」たるL39マウント規格の沈胴式Summicron 5cm f/2を表す光学系構成図ですが、Leitzによる当時のレンズカタログ「Leica Lenses (1953年版)」掲載図の中から、当方の手によってトレースした光学系構成図です。

㊨の光学系構成図は、上の一覧で言う処の「第1世代」たるL39マウント規格の沈胴式Summicron 5cm f/2を表す光学系構成図ですが、Leitzによる当時のレンズカタログ「Leica Lenses (1953年版)」掲載図の中から、当方の手によってトレースした光学系構成図です。

ご覧のようにSummitarでは第1群前玉~第2群でダブレット化 (接着) した4枚の構成レンズを、バラしたまま接着せずに配置していることが分かります。

←㊧は『Leica Lenses Catalog (1953)』の中からSummicron 5cm f/2に関するページを抜粋してまとめたものです。

←㊧は『Leica Lenses Catalog (1953)』の中からSummicron 5cm f/2に関するページを抜粋してまとめたものです。

ネット上でいろいろ検索したSummicron f/2に関する情報の中で、このカタログに着目している人が1人も居なかったので、単にライカ製レンズの商品カタログ程度にしか受け取っていませんでしたが、念の為にこれら解説文を和訳してみると、意外にも非常に分かり易く記載されていたことを知りました(汗)

どうしてもっと情報を共有しないのでしょうか・・(笑)

このカタログの解説文を和訳した部分をグリーン色文字で表記します。

「Summicron 50mm f/2 は、ライカのレンズラインに新たに追加されました。新しいタイプのガラス (おそらくSCHOTT社の新種硝子/硝材LAK9を指している表現)、新しい光学設計、特に色、視野の平坦性、口径食の優れた補正を備えています。Summicron は Summitar よりもコンパクトで、絞り調整リングにはクリックストップが付いています。すべてのガラスと空気の表面はコーティングされています。要素は7つあり、そのうち1対のみが接合されています (光学系後群側第5群を指す)。「空気レンズ」を採用し、極めて高い矯正力を実現。基本設計はガウス型レンズのバリエーションです。・・・・ガウスタイプは、絞りに隣接して配置された2つの発散メニスカスレンズコンポーネントを囲む (絞りユニットの両サイドに配置或いは接合された凹メニスカスレンズ系を指す表現)、システムの各端に1つずつある2つの収束レンズ (前後玉を含む凸レンズ系) によって特徴付けられます・・・・これは色補正に有利な基盤となります」と説明されています。

ここで注目すべき要素の1つ目は、硝材「LAK9」の採用であり、既に「酸化トリウム」含有を廃止しランタン材含有タイプ開発が終わっていたことを表しています。さらに光学設計の基本概念がガウス型であることを語り、その基本的構成を踏襲しながらも、その中で「空気レンズ層」を活用してきた点を強調していることが窺えます。

さらにその最終目標までちゃんと述べており、それがブルー色文字で色付した一文なのです。

この点が次に注目すべき要素になり、カタログの中で「ガウスタイプ」と言う捉え方を説明していた点について語っていきます。実はこの話こそがまさに「光学設計の捉え方として、そのカタチから入ってはイケナイ」ことの良い例になるからです。

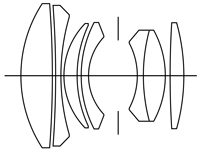

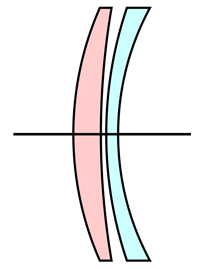

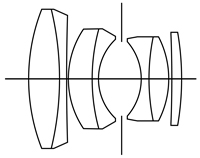

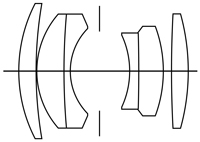

㊨の光学系構成図は、今回扱った「Summicron f/2シリーズ」の中の第4世代に実装されている光学系構成図になり、典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系であるのが分かります (つまりカタログで言うところのガウスタイプです)。

㊨の光学系構成図は、今回扱った「Summicron f/2シリーズ」の中の第4世代に実装されている光学系構成図になり、典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系であるのが分かります (つまりカタログで言うところのガウスタイプです)。

絞りユニット (㊨光学系構成図の中の縦線が絞り羽根を表す) の両側に 色付した凹メニスカスレンズが配置されています (両側共に接着されている複合レンズ)。さらに光学システムの外縁には、やはり 色付した2つの凸レンズ系が囲んでいるという「まさにカタログで解説していたガウス型の話」であることをご理解頂けると思うのです。

ガウス型との概念の中で非常に重要な要素は、実はこれら 色付部分と 色付部分の2つの要素なのです。ところが「カタチから光学系構成図を捉えてしまう人達/勢力がこだわる」のは、むしろこの4群6枚ダブルガウス型光学系と言うレンズシステム全体のパターンばかりなのです。

確かにカタログの記述でも「絞りに隣接して配置された2つの発散メニスカスレンズコンポーネントを囲む」としているので、最終的に4群6枚ダブルガウス型光学系と言う、レンズシステム全体を指すかのように受け取られてしまう点を・・当方は問題視しているのです。

するとこの時、ガウス理論 → ダブルガウス型への発展経路が見えにくくなる点を述べています。

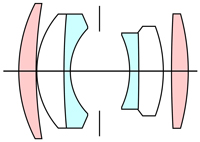

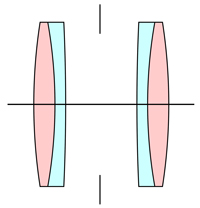

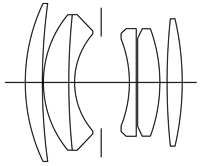

彼の有名なドイツ人天文学者・物理学者・数学者であった「Johann Carl Friedrich Gauß (ヨハン・カール・フリードリヒ・ガウス)」氏が、1817年に考案したガウス理論は、右図のような凸メニスカスレンズ (左側) と凹メニスカスレンズ (右側) の近接による組み合わせを指します (右光学系構成図はそのトレース図)。

彼の有名なドイツ人天文学者・物理学者・数学者であった「Johann Carl Friedrich Gauß (ヨハン・カール・フリードリヒ・ガウス)」氏が、1817年に考案したガウス理論は、右図のような凸メニスカスレンズ (左側) と凹メニスカスレンズ (右側) の近接による組み合わせを指します (右光学系構成図はそのトレース図)。

そもそもガウス理論の着想は、その数年前に発明されていたフラウンホーファー型レンズに対する別の角度から考案した光学系なので、その着想は「色消し効果を生み出す光学レンズを別の手法で考案した」のであって、或る特定の一意な光学設計だけを指していません。

それをガウス型 → ダブルガウス型へとすぐに結びつけてしまうから、話が見えなくなっていきます。

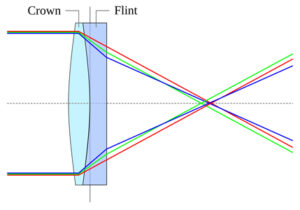

←ドイツ人物理学者、光学ガラスレンズ製造技師でもあった「Joseph Ritter von Fraunhofer (ヨーゼフ・リッター・フォン=フラウンホーファー)」氏が、1812年頃に自らが開発精製した均質なフリントガラスを使い、同様均質なクラウンガラスの2つの光学硝子レンズを接着することで、透過光の色消しが実現できることを発見しています。

←ドイツ人物理学者、光学ガラスレンズ製造技師でもあった「Joseph Ritter von Fraunhofer (ヨーゼフ・リッター・フォン=フラウンホーファー)」氏が、1812年頃に自らが開発精製した均質なフリントガラスを使い、同様均質なクラウンガラスの2つの光学硝子レンズを接着することで、透過光の色消しが実現できることを発見しています。

(左図はwikiより引用)

これを指して「光の三原色:RGB」のうちの2色、RとBについて色収差補正できている「アクロマートレンズ」と呼び、且つ、正弦条件と球面収差の補正、及びコマ収差補正が同時に満たされている時に、その光学硝子レンズを指して「aplanat (アプラナート)」(な状態) であると言い、軸上或いは軸外の被写体から届く透過光が、球面収差とコマ収差を生じないままに1点に集光することを指しています・・この原理を指して「光路長が一定になる条件」と呼びます (1点に集光するから/収光ではない)。

この欠けている波長:Gについても補正できているレンズを指して「アポクロマートレンズ」と呼びますね (つまり光の三原色について色ズレが生じていないレンズ)。

上記のガウス理論では、㊨ガウス氏提案の並びの中で、高屈折率/低アッベ数の凸レンズ系 色付クラウンガラスの次に、低屈折率/高アッベ数の凹メニスカスレンズである 色付フリントガラスの2つの光学硝子レンズが『近接配置』されることを以て完成します。

上記のガウス理論では、㊨ガウス氏提案の並びの中で、高屈折率/低アッベ数の凸レンズ系 色付クラウンガラスの次に、低屈折率/高アッベ数の凹メニスカスレンズである 色付フリントガラスの2つの光学硝子レンズが『近接配置』されることを以て完成します。

このような配置にすることで、最終的に「色補正 (色消し効果) を狙う」ことが目的であり・・まさにそのとおりカタログでも解説していました。

つまりヤッていることはガウス氏本人が述べていたように、フラウンホーファー型レンズと同じ狙いを、別の手法で執っただけにすぎません。

このガウス理論で最も重要な要素は「凸レンズ系 色付クラウンガラスと凹メニスカスレンズである 色付フリントガラスの2つが近接していること」です。この2つの光学硝子レンズを、もしも接着してしまったら、それはまさにフラウンホーファー型レンズと同じになってしまうことに・・皆さんは着目しません。

・・そこからして間違っているのです。

従って前出の第4世代4群6枚ダブルガウス型光学系の光学系構成図でも、ガウス氏の提唱理論に則って色付すると、㊨のように仕上がるワケで、 色付した凹メニスカスレンズに接着している色付していない凸レンズ系まで含めて (接着した複合要素として) 捉えてしまうから・・視えなくなります(汗)

仮にカタログでも述べられていた、その複合要素を肯定するなら、その複合要素で重要なのは「やはり 色付した凹メニスカスレンズ側」であって、接着した凸レンズ系ではないのです。

どうしてその 色付した凹メニスカスレンズが重要になるのかと言えば、様々な特許出願申請書内の記述の中で、この凹メニスカスレンズの裏面側「湾曲の曲率によって球面収差が補正できる」からなのです!・・これは透過光の射出時に屈折していくことを語っています!

複合化させたとしても、その接着してきた凸レンズ系の目的と役目は、全く別の内容であり、ガウス理論の真髄を成すのは「絞り羽根の両側に囲まれている凹メニスカスレンズの曲率を工夫することで、球面収差補正が整えられ、最終的に色消し効果が完成する」と言う概念なのです!

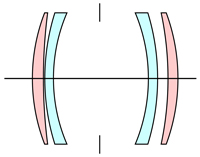

㊨光学系構成図は、1888年に「Alvan Graham Clark (アルヴァン・グラハム・クラーク)」氏によって開発された (当方の受け取りとしては)『真のダブルガウス型光学系の始祖的発明案件』との認識です。

㊨光学系構成図は、1888年に「Alvan Graham Clark (アルヴァン・グラハム・クラーク)」氏によって開発された (当方の受け取りとしては)『真のダブルガウス型光学系の始祖的発明案件』との認識です。

ガウス氏が提唱したガウス理論に基づき、絞り羽根の両側に同じ考え方で配置させた光学設計と言えます。

例えば仮に、空想レンズを設計してきて、絞り羽根の両側にフラウンホーファー型レンズを配置してしまう、㊨のようなモデルを考えてしまった時、確かに「同じ色消し効果を絞り羽根の両側で狙っている設計」と言えますが、透過光に対する様々な補正を狙う「伸びしろを失う」光学設計であることがすぐに問題になります。

例えば仮に、空想レンズを設計してきて、絞り羽根の両側にフラウンホーファー型レンズを配置してしまう、㊨のようなモデルを考えてしまった時、確かに「同じ色消し効果を絞り羽根の両側で狙っている設計」と言えますが、透過光に対する様々な補正を狙う「伸びしろを失う」光学設計であることがすぐに問題になります。

何故なら、収差補正の内容によって曲率を変更する時、両方の曲率が常に一致している必要が・・あるからです!

つまりガウス氏提唱理論は、 色付クラウンガラスと 色付フリントガラスの『近接配置』によってのみ (敢えて接着せずに)、様々な他の収差補正にも伸びしろを持つ/道が残されている「自由度がある」点で、着想時の角度のみならず、様々に発展しうる可能性を「敢えて与えてきた」発想であったことを理解するべきなのです!

その『根拠』が何かと言えば、 色付クラウンガラスと 色付フリントガラスの間の空間/間隔/距離が自由に設計できるメリットが許されている点なのです!

さらに光軸中心のみならず、光学硝子レンズの外縁部に向かうに従って、 色付クラウンガラスと 色付フリントガラスの2つの光学硝子レンズの『曲率』と『厚み』をコントロールできる光学設計の自由度すら与えられています!

これこそがガウス氏の提唱理論の真髄を成す考え方なのであり、接着されている複合化されたレンズは、また別の話/目的/狙いであることを・・先ず第1に理解する必要があると述べています!

従って今回のモデルの光学設計の中で・・光学系前群だけに限定して・・語るなら、それはガウス氏提唱理論の 色付クラウンガラスをさらに2枚に分割させてしまい、且つ次の 色付フリントガラスすら2枚に分割してきて、全部で4枚の光学硝子レンズとして分けてきた着想だと・・気づけるのです!

これが前身モデルたるSummitarの光学設計から着想していない『根拠』であり、まさにレンズカタログでもそのとおりに説明してくれているのです。

逆に言うなら、Summitarから語っていく人達/勢力は (その発展型だと) の『カタチ』にハメたがっている話でしかなく、ここまでの説明のようなガウス氏提唱理論との整合性について・・語れないのです!(笑)

従って、複合化した2枚貼り合わせレンズまで全てをまとめて、4群6枚ダブルガウス型光学系と「カタチ」にあてはめて捉えようとする限り、ガウス氏提唱理論との真の繋がりは・・決して自分のコトバで説明できないのですョ!(笑)

・・ご理解頂けるでしょうか???

この説明を行うのに、非常に難しく、どうやって伝えるべきか、正直何回も何回も書き直し続けました(汗)

これを見誤っている人達/勢力があまりにも多いので「カタチから入るな」と忠告しています。確かにネット上での解説もそのように説明しているサイトが非常に多いですが (異常に多い)、当方の受け取りは、あくまでもガウス氏本人の言説にしか則っていません!

このガウス理論をちゃんと正しく把握できていないと、実は今回のモデルで「どうして前玉と第2群を分割して、空気レンズ層を介在せてきたのか???」が・・視えません!(笑)

逆に言うなら、モデルバリエーションの途中で現れている近接撮影を実現させてしまった「DRレンズ」の光学設計についても、ここまでの解説が理解できていればすぐに「第2群の空気レンズ層の距離を離してくるハズ」と先に気づけるのです (非常に簡単な道理で成り立っています)!(笑)

だからこそ当方自身も、今回扱ったモデルの前玉と第2群との間の空間「空気レンズ層」が離れてきた時点で「これはDRレンズそのモノだ!」とすぐに気づけたのです・・(笑)

この後に解説していく「空気レンズ層」に注目した、光学設計を執ってきたその理由と狙いが視えなくなってしまう為に、敢えて執拗にガウス理論について詳しく説明してきました。

…………………………………………………………………………

話を戻します。前のほうに掲示した色付けの㊨光学系構成図は、世代としては第4世代なので、前出のカタログの1953年からは20年以上も後の時代に採用された光学設計とも言えますが、その基本概念に沿っていたガウス型の構成というのは、このようなカタチであることをここでご案内しています。するとこの光学系の第1群前玉と第2群の2枚貼り合わせレンズを分離させて「空気レンズ層」を介入させてきた光学設計であると語っているのが、前出カタログの記載内容であることをご理解頂けると思うのです。

従って、確かにカタログでも説明しているとおり、前身にあたるのはSummitar f/2モデルであったことは間違いありませんが、そのSummitarシリーズ自身もガウス型の範疇だったことを語っていると理解できることを・・今ご説明しています。

従って、確かにカタログでも説明しているとおり、前身にあたるのはSummitar f/2モデルであったことは間違いありませんが、そのSummitarシリーズ自身もガウス型の範疇だったことを語っていると理解できることを・・今ご説明しています。

(再びそのSummitar f/2の光学系構成図を㊨に載せました)

Summitarでは、逆にダブルガウス型の前玉を、2枚貼り合わせレンズ化させてきたことが分かると思います。

このように光学設計、ひいては光学系の構成を「カタチ」だけから捉えようとすると正しい発展が見えなくなってきます。もしも「カタチ」から捉えるなら、前身のSummitarが光学系第1群と第2群の2つの要素で2枚貼り合わせレンズであったことから入ってしまいます(汗)

確かに流れとしては、それを分離してきたのが今回扱っている「Summicron f/2シリーズ」の発端ではあるのですが、実のところSummitarもSummicronも共にガウス型の範疇に入っていると言う概念の話を、前出カタログが (非常に簡単に) 語っていたことを、その受け取り/認識に齟齬に向かわないよう、敢えてここでしつこく語っているのです(汗)

すると実は視えてくることがあり、典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系の第1群前玉を、2つの要素に分解してきたのが、初代「Summicron f/2シリーズ」だったと理解できるのです。つまりその前身であるSummitarにすれば、それは逆に接着していた2枚貼り合わせレンズが、4群6枚ダブルガウス型光学系の第1群前玉にあたると理解できるワケですから「この2つの光学設計 (の概念) の中でヤッている事柄は、元来の前玉を2つに分解して、接着したり離したりしているだけ」と言う『解』を得られる・・と申し上げているのです!

これこそが正しい光学設計の概念的な捉え方であり、決して光学系構成図の「カタチ」から入らない正当な認識手法であること・・を、ご説明しました(汗) そうしないとその発展経路が、或いはひいて述べるならそれら光学設計者達の企図が掴めないと申し上げています。

それでは、いったいどうしてダブルガウス型光学系の第1群の前玉を分割させたり、或いは接着したりのコストをかけているのかと言う疑問に辿り着く必要がある・・と言うことを当方は言いたいのです(汗)

この疑問を抱く結果、真の「空気レンズ層」の狙いが把握できる方向に (ようやく) 向けられるのです。それを単純にSummitarの2枚貼り合わせレンズ化させた前玉を再び分離させてきたと、捉えてしまうから「空気レンズ層」を介在させてきた狙いが掴めなくなってしまいます(汗)

その狙い/企図に大きく関わるのが前述してきた「酸化トリウム」の含有であり、そもそもどうして光学硝子レンズの硝材に「酸化トリウム」を含有させる必要があったのかに気づく必要があります。

・・それは「屈折率」です!

「酸化トリウム」を光学硝子レンズの硝材に含有させる目的には「屈折率を20%代まで上げられる」ワケですが「ランタン材」含有の場合、その屈折率向上は10%代までが限界値です (20%を超えない)。

さらにこの「Summicron f/2シリーズ」で分割させて「空気レンズ層」を介在させてきた「その空間:0.28㎜」に意義が現れます。

・・「屈折率」と「空間」ですね。

本来、ダブルガウス型で前玉の1枚だけだった光学硝子レンズを2つに分割し、且つ近接して配置させてきたところに「光学設計の期待 (狙い)」があったのだと受け取らなければイケマセン。

この点について、ネット上の非常に多くのサイトで「空気レンズの活用」と囃し立てて説明していますが(笑)、皆さんそのコトバの重みを知って使っている表現なのでしょうか???(汗)

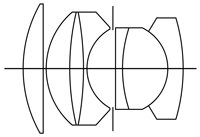

↑上に挙げた光学系構成図は、㊧:Paul Rudolph (パウル・ルドルフ) 博士が発明した 4群6枚プラナー型光学系『GB189627635A (1896-12-04)』と、㊨:Ludwig Jakob Bertele (ルートヴィッヒ・ヤコブ・ベルテレ) 氏が発明した3群7枚ゾナー型光学系『US1975678A (1932-07-08)』2つの光学設計ですが、これらを比較した時、とても多くの人達が (自分の解説サイトで) プラナー型が8面で空気層に接するのに対し、ゾナー型が構成枚数を1枚増やしていながら、その接触面は6面に減じられた点を以て、一部の収差補正には有利に働いていると語っていますが、はたしてその道理から捉えるなら上の㊨のSummicronの「空気レンズの活用」は・・本当にメリットとして働いていると理解して述べているのでしょうか???(笑)

それはそうです! 接着していればプラナー型と同じ8面で済んだものを、単独使用に設計してきたが為、空気層との接触面は12面にまで増大しています。

光学ガラスレンズの片面当たり必ず4%分を反射で喪失するのを防ぐ為に (透過能力向上の為に) 蒸着コーティング層が開発された経緯を汲みしても・・いったいどうしてSummitarで接着したのを再び剥がす必要があったのでしょうか???

これについて解説しないままに、巷で決まり文句の如く流行る「空気レンズの活用」と囃し立てるのはどうなのかと考え考察してみる気持ちになりましたが(汗) 意外にも、それほど多くのサイトでこのコトバが登場していたのに、むしろオドロキだったりしました(笑)

それはあたかも「空気レンズ」が正義の如く語られていますが、それではゾナー型のベルテレの光学設計の意義は、いったい何だったと言うのでしょうか??? それは確かにレンジファインダーカメラへの装着に限定した光学設計として考案された発明ではありますが、少なくとも光学設計の概念の中では、光学硝子レンズを「接着する/接着しない」の別には、相応の覚悟があったと当方的には受け取っています。

要はそこまで深掘りして探らない限り、真に「空気レンズ層」と囃し立てて騒ぐ意義に合致するのかどうか・・自分なりの納得感が得られないと考えたワケです(汗)

真空の中で光が進む時の屈折率は1.xxxxxndではなくて「1」です。そして光が同じように空気層を進む時の屈折率も「ほぼ1 (正確には1気圧0℃の時1.000292nd/温度によって変化する)」です。この時 (光が空気層などの媒質を進む時) 光の波長依存度によって屈折率が変化していく様子を指して「光の分散 (性)」と言います。

つまり光が屈折する時、必ず短波長側の屈折率が高くなって「急角度で屈折していく」特性を持ちます。一方対極に位置する長波長側の屈折角度はより緩やかです・・結果1本だったハズの光束は、空気層に侵入すると同時に「波長別に分散が起きていく」特性を活用しているのが「空気レンズ」のそもそもの狙いです!

それは「光の三原色」たる「RGB」を例にして簡素に説明するなら、短波長である「B」が急角度で最初に屈折していく中で「G」はそれよりも大きい角度で曲がり「R」は最大角度で屈折していきます。

従って光が空気層に突入した途端に「分散」が発生しながら直進するので、その先に位置する光学硝子レンズの曲率を工夫することで「一番最初にBを光学硝子レンズ面に当てるのか」或いは「Rなのか」はたまた「RとGだけを優先的に先に透過させたいのか」みたいな話になると・・申し上げています (チョ〜極端な表現ですが)!

いずれにしても「空気レンズ」とワザと故意に空気層を介在させてまで入射光に「何か」を行っているのは間違いないワケで、この点を知らないままに「空気レンズの活用」を述べたところで、実際な~んにも伝わってきませんョね???(笑)

さらに指摘するなら、光学硝子レンズの硝材選定のように「空気層」を扱うことで、空気層を硝材のように位置づけて光学設計していることを指して「空気レンズの活用」と言います。

逆に言うなら、光学硝子レンズの硝材には屈折率の分類によってクラウンガラスとフリントガラスに分かれ、且つその時のアッベ数でも硝材の分類が分かれる結果、アッベ数:50vd以上をクラウンガラス、以下をフリントガラスと分けています (光学製品向けの硝材を対象にした時の話であり、眼鏡の場合はアッベ数:40vd辺りが分類の境界)。

するとこの時「空気層のアッベ数:89.30vd」と非常に高い数値を持っていることに着目する必要があることを・・知るべきなのです(汗)

…………………………………………………………………………

◉ アッベ数 (単位:v)

入射光の波長に対する屈折率の変位を示し、光学硝子の色分散性を表す性質を意味します。アッベ数が高い=色分散性が低い (色滲みが少ない)、アッベ数が低い=色分散性が高い (色滲みが多くなる) と言う現象を指し、その波長の分散性を活用して収光能力を制御していく概念の一つです。

このことからアッベ数が高い数値の場合、色分散が低くなり色収差の発生が少なくなると言えます。また屈折率が高いほど球面収差の発生量が低減されるものの、その反面光学硝子材の内部を透過していく光の速度は低くなります (屈折率が低いほど透過速度が速い)。

◉ 集光

光を (1点に) 集める物理的現象そのものを指し、虫眼鏡の原理に同じ

◉ 収光

光を集める内容の全般を含み、且つ光学設計の中でどのように光を制御していくかに係る作業を指す

…………………………………………………………………………

つまりアッベ数が高い数値ほど「色ズレが少ない」点を鑑みれば、空気レンズでの分散性には相応に限定的な要素が高いとも指摘できるのです。

これらアッベ数から捉えた時「空気層」を介在させるメリットは「或る特定の波長だけをビミョ~にズラしたい」との (光学設計者の) 企図が薄~く垣間見えてくることを・・述べています(笑)

しかも上㊨のとおりその「空気層」の空間は、非常に狭く互いの光学硝子レンズが近接している距離しか離れていない点に注目する必要が・・あるとここまでの解説で気づく必要すらあるのです。

これが今回扱う「Summicron f/2シリーズ」の極意たる「空気レンズの活用」であり、その原理を探索しない限りは「(単に) Summicronって写りが素晴らしい (これ以上ないくらいの)」止まりの話に終わってしまうと言っているワケです(汗)

実際、非常に多くのサイトで実写を掲示して解説しており、確かにそれら、掲載されている実写の写りは、さすがのLeitz/Leicaの中でもダントツなのではないかとすら印象を残します(汗)

もちろんそこにはオールドレンズなのに、カッチカチな解像感と信じられないほどのリアル感の印象を最重要視する人達/勢力がある一方で、その反対にフレア (三昧とまではいかないにしても) の影響を相応に受けていることを物語っている描写性に、むしろ大きな魅力を感じている人達も多いのが事実です。

・・はたして、上㊨の光学設計は「空気レンズの活用」の恩恵が大きいにしても、どちらに属するべき狙いとして本来光学設計してきたのでしょうかッ。

この点が今回の個体を扱うのに際して、当方的に課題の俎上に上がってきた話になっています。

以下は、探索できた (発見できた) 特許出願申請書とその記述を辿り、その中で冒頭で述べた「マンドラー博士の開発ではなかった」点までちゃんと明確にしつつ、且つ当初の光学設計概念の把握から、途中で陥ってしまったLeitz/Leicaの窮地と言う背景が、実は光学設計にもまるでそのままに埋め込まれていたことを知り、まさにオールドレンズと言うのは単なる工業製品と片付けるには、あまりにも生々しい史実の語り部であることを・・今さらながらに思い知らされた次第です(涙)

…………………………………………………………………………

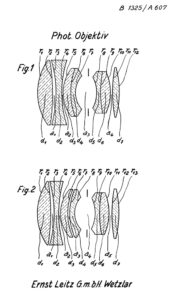

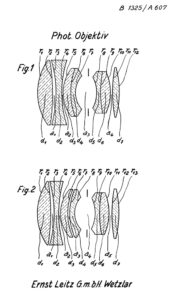

←『DE1647349U (1950-01-09)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE1647349U (1950-01-09)』ドイツ特許省宛て出願

Ernst Leitz Wetzlar名義での申請。

㊧のように掲載図面で見ると「Fig.1」と「Fig.2」の2つの実施例を挙げています。この中で量産化モデルに実装する光学設計として採用されたのは「Fig.2」の実施例だったことが分かります。

またこの特許出願申請書の出願日時も強力な『証拠』になりました(汗) それはLeica-puts-pocket-book (製造番号台帳) を調べると、一番最初の製造番号帯は1951年の製産から始まっていたからです (一覧参照)。

以下、特許出願申請書内の記述として記載されている箇所の和訳部分をグリーン色文字で表記します。

「ガウス型の写真レンズは、通常開口部 (絞りユニットのこと) の両側に配置された2つのメニスカスレンズを囲む、2つの集光外側レンズ (前後玉のこと) で構成されますが、斜光線に於いて球面収差が依然として発生することが多く、画質に悪影響を与えます。この球面収差は開口部近傍のメニスカスレンズに比較的小さな曲率を与えることで最小限に抑えられます。しかしこのような対策はペッツバール和を大幅に増加させ、非点収差による像面平坦化を十分に達成できなくします」との出だしで始まっています。

つまり典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系の場合に、球面収差補正を狙って絞りユニットの両側の曲率を強めることで補正効果を期待できるものの、外縁部から届く透過光による斜球面収差 (コマ収差のこと) の問題は、最終的に結像時の平坦化を損なう要因に至ると・・理解できます。

この特許出願申請書内の記述でもやはり「絞りユニットの両側に配置されているメニスカスレンズは、球面収差を (その曲率の工夫次第で) 補正できる」ことを語っており、全く別の特許出願申請書内の記述と100%同一なのを確認できました。

・・さらに決定的な『証拠』をここから述べていきます。

「本発明によれば、ガウス型レンズに於いてペッツバール和を低く抑える為に、システムの全ての集光レンズに (つまり凸レンズ系のこと) 屈折率1.65ndを超えるガラスが使用される。これは一般的には斜光束に於ける球面収差 (つまり斜球面収差) への好ましい影響の前提となるが、傾斜角の大きい光束に於いては球面収差を所望の程度まで除去することができない。従ってこれら残留誤差を除去する為には、物体側で第1集光素子を形成する2つのレンズ (第1レンズは集光作用、第2レンズは発散作用) をエアギャップによって分離する必要がある。このエアギャップは厚さがレンズ全体の焦点距離の5%以下である正メニスカス形状の発散空気レンズを形成する」と続けています。

この一連の文章の中でブル~色文字こそが「空気レンズ」を用意した狙いであり、それは球面収差が絞りユニットの両側 (メニスカスレンズ) で補正完了できるのに対し、外縁部から届く透過光の斜球面収差補正として「空気レンズを使えば良い」と記述しています!(驚)

つまり第1群前玉と次の第2群 (本来ならSummitarで接着していた前玉) に「空気レンズ」を用意することで、結像時の平坦性まで確保できると語っていることになります。

実際その補正効果は「空気レンズによってコマ収差を同時に補正しながら球面縦収差を補正すると言う高い要件を満たすことが重要です」と語っており、この「空気レンズ」の狭い空間と、そのカタチ「正メニスカスの発散形状」によって実現できることが分かりました。

・・素晴らしいですッ!(驚)

さらにオドロキの記述が続きます「屈折率が1.65nd以上で分散が低いガラス、例えば第1集光阻止の凸レンズに使用されるガラスは、一般的に酸化トリウムを含有している為、放射線を放出します。これらの放射線に長時間晒されると、写真層が侵食されます。この放射線から写真層を保護するには、写真層の前に鉛を含むガラスを配置することが推奨されます。特に最後のレンズ (後玉/或いはその直前と2つのレンズのことを指している)、つまり像に最も近いレンズはフリントガラスで造られるべきで、前衛レンズから放出される放射線の大部分が吸収されます」以上で、この発明に関する記述のメインが終わっています。

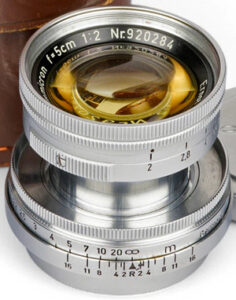

←まさに「酸化トリウム」を含有している第1世代の沈胴式Summicron 5cm f/2 (L39) の個体写真です。

←まさに「酸化トリウム」を含有している第1世代の沈胴式Summicron 5cm f/2 (L39) の個体写真です。

経年劣化進行に伴いブラウニング現象が起きてしまい「赤褐色化」が進んでいる状態なのが一目瞭然です(汗)

光学系第1群前玉に限らず、前述の特許出願申請書の仕様諸元によれば、第3群と第5群2枚貼り合わせレンズの両凸レンズも「酸化トリウム」含有の硝材をチョイスしていることが分かっています(汗)

すると確かに放射線の問題を抱えていますが、実は実際に特許出願申請書内の記述のとおり、各所に低いアッベ数のフリントガラスを配置している光学設計になっており (つまり鉛の含有量が多い)、そこでこれら放射線を吸収させていることが分かります・・それはそもそもフィルムの記録層を放射線から保護する目的にあてがわれていますが、結果的に人体への影響にも配慮していることに結びついています。

またご覧のように、製造番号が「Nr.920284」と1951年製であることも分かります。「酸化トリウム」を光学ガラスレンズの硝材に含有させると、最大で屈折率を20%代で向上せることができる為、当時はそのような硝材を用意していたことまで語られています (つまり屈折率:1.65nd以上の硝材が非常に限られていたことが分かる)。

さらに実際の写真がどのように写るのかと言えば「酸化トリウム」含有の場合、このような濃い状況でブラウニング現象が発生していると「黄ばんだ色合いで写る」ことが分かっていますし、且つコントラストが高く出てくる為、例えば今ドキのデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラに装着してAWB設定により適正化できると説明しているサイトばかりですが「コントラストの高さまでは改善できない」ことが説明されないことが多いですョね(笑)

何故なら、ホワイトバランスではコントラストの制御ができませんし、そもそも光学系内で既に透過してくる入射光束の波長成分がコントラストを高くする方向性に向けられています・・結果、黒潰れへの耐性が、或る特定の波長成分で極端に悪化する傾向を生ずるのが、これらアトムレンズ (放射線レンズ) の宿命とも指摘できます(泣)

従ってカラー写真ではない白黒写真で撮影しても、やはりコントラストが高い結果にカラー成分が割り振られてしまう為、なかなかに難しい話になりますね(汗)

…………………………………………………………………………

然し、特許出願申請書のこのような記述に遭遇してしまい、ここで新たな疑念が湧いてしまいました(汗)

・・はたして初代「Summicron 5cm f/2 (LTM)」は、いったいいつ発売されたのか???

最も信憑性を示す資料は、1953年版レンズカタログに掲載されていたことを根拠に1953年の発売とする説ですが(笑)、すると1951年から製造番号台帳に登場していた920,000番台に始まる「Summicron 50mm f/2」の記載に辻褄が・・合いません(汗) いったいこの事実を、どのように消化するのでしょうか???

もっと言うなら、1951年の920,000からスタートしたSummicron 5cm f/2は、1953年の発売とした時、その前の2年間で製産した総台数20,001台を発売前に市場流通させずに在庫品として貯め込んでいたことになってしまいます。はたして売れないままこの2年間に在庫をひたすらに貯めていくメリットとは、一体何だったのか、当方的にはちょっと納得いかない状況だったりしています(汗)

またそれに合わせてこの初代Summicronに採用されていた「酸化トリウム」含有の光学硝子レンズ硝材についても「Summicron発売のタイミングでランタン材含有硝材に変更された」との説明です。

このような初代Summicronに実装していた光学系の硝材を具体的に挙げているサイトは1つしかなく、非常に重要な情報が「On Photography and Leicaのサイト」に案内されていました。

最初の頃のSummicronの、光学系第1群前玉と第2群との間の「空気レンズ層」たる空間の距離は「0.78㎜」であったと説明されています。

さらにそのサイトではその第1群前玉の光学硝子レンズとして「BK7」と言う硝材を紹介しています。このBK7は「屈折率:1.51633nd、アッベ数:64.17vd」です。次に1947年にはその硝材が変更され「SK2」を採用したと述べています。SK2は「1.60738nd、アッベ数:56.74vd」になります。

そしていよいよ問題になっている「酸化トリウム」を含有したと説明される1949年の光学設計変更では、第1群前玉と第2群との間隔は「0.28㎜」まで近接していますが、この硝材はドイツのCarl Zeiss Jena傘下のSCHOTT社ではなく、英国のChance Brothersと言うガラス精製会社の硝材を使っています (情報ではSBCと呼ばれる硝材案内されている)。

つまり自社傘下のSCHOTT社では、そのような屈折率を持ち狙うアッベ数を備えた硝材が未だ開発されていなかったことを表しています(汗)

後にそれを参考にしてドイツSCHEOTT社で開発された硝材には「酸化トリウム」を使わずにランタン材を含有させており、その硝材を「LAK9」と呼びます。

このような解説が続いていたのですが、そもそもこれら硝材を確定させる一次資料を発見できません(汗) Summicron 5cm f/2に関する最も古い特許出願申請書は、前に挙げた『DE1647349U (1950-01-09)』だけなのです。

いったいその特許出願申請書よりも前に使われていた硝材を、どのような資料を参照して解説してきたのか、その出典を案内していないのです(汗)

そこで仕方ないので前述サイトに紹介されていた英国のガラス精製会社「Chance Brothers」のレンズカタログを探りましたが、肝心な「SBC」銘なる製品コードの「酸化トリウム」含有硝材が発見できませんでした (そもそも製品カタログに載っていない)。

さらに謎を深めているのは、その特許出願申請書以前の、少なくとも1947年時点で採用した硝材「SK2」を使った光学設計を示す特許出願申請書が・・登録されていません。

これらの事柄から、おそらく前述サイトで参照していた資料は、Leitz社内書類である「実施指示書 (硝材を研削して実際に施策する指示命令書)」ではないかとみています。

いろいろ同道巡りしながら探索しましたが、ついに1950年以前の特許出願申請書はもちろんのこと、社内実施指示書の類などの資料もまるで見つかりませんでした(涙)

・・仕方ないので考察の角度を変更します。

光学系第1群前玉と次の第2群との間の「空気レンズ層」の距離が判明したので、それを今回の個体で実測してみました・・但し、実際は次の第3群と第4群の間にも「空気レンズ層」が介在しますが、そちらの離れている空間の距離は一切示されていません。

この数値がとても重要な要素になってきたのは、実は今回扱った個体の光学系格納箇所で、該当する光学系第1群前玉と第2群との間の「空気レンズ層」が離れている距離をデジタルノギスを使って実測したところ「1.52㎜」離れていたからです!(驚)

然し、なんと前述のサイト「Leica Summicron-M 1:2/50mm: 50 years at the leading edge」の記事の中では、後に発売された「Dual Rnage Type」いわゆる俗に言う「DRレンズ」のモデルの、同じ第1群前玉と第2群との離れている距離、つまり「空気レンズ層」は「1.52㎜」と説明されており、まさにドンピシャで一致していたのです!(驚)

この事実から照らし合わせて、今回の第2世代たる「rigid type (固定鏡胴モデル)」に実装している光学系の第1群前玉と第2群との間の空間=空気レンズ層が「1.52㎜」の距離と結論づけられました (つまりDRレンズも同じと言う意味)。

するとここで初めて或る特異な (当方らしい) 新たな命題がフツフツと湧き上がってきたのです (また後で解説します)(笑)

…………………………………………………………………………

さらに続けて特許出願申請書の探索を進めていきます。次の第2世代を目当てに特許出願申請書を漁っていきました。

←『DE939956C (1954-08-31)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE939956C (1954-08-31)』ドイツ特許省宛て出願

Ernst Leitz GmbH Wetzlar在籍時のOtto Zimmermann氏

とGustav Kleinberg氏の両名による発明

巷では「Summicron f/2シリーズ」の光学系を開発した光学設計技師は「Walter Mandler (ヴァルター・マンドラー)」博士であると語られています。

が然し、数百のErnst Leitz Wetzlar名義、或いはErnst Leitz Canada Ltd.名義の特許出願申請書を漁りまくった結果、マンドラー博士が開発した光学設計を実装していたSummicronは、まだ後のタイプであることが判明したので、この点についても後ほど解説します。

上に挙げた㊧特許出願申請書こそが、今回扱った個体の実装光学系の設計であることを示す内容として・・記述されていたのです!(驚)

必然的にそこから自然に導き出された光学設計者の名前は (マンドラー博士ではなく)「Otto Zimmermann (オットー・ツィマーマン)」氏と「Gustav Kleinberg (グスタフ・クラインベルグ)」氏の両名と言う結論に至りました!(祝)

従って厳密に「Summicron f/2シリーズ」に携わった光学設計技師の名前を挙げるなら (現状分かっている範囲で)「Otto Zimmermann / Gustav Kleinberg / Walter Mandler」氏という3名の名前を挙げるべきことが確定したことになります!(祝)

それは或る意味、モデルバリエーションが消滅せずに、その製産期間も含め現在までの74年と異常に長い期間であることも影響していると指摘できますね。

そして上㊧の特許出願申請書内の記述を和訳して初めて、この第2世代の光学系が「Summicron f/2シリーズ」の中にあって「最短撮影距離の短縮化を、一足先に計っていた光学設計」であることを・・知りました!(驚)

それは今回扱った個体がまさに第2世代の初期を示す固定鏡胴の意匠であったこと。さらにそこから取り出した光学系を実測したところ視えてきた真実が・・まさに㊧の特許出願申請書内記載事実と完全一致してしまった点で疑いようのない結論を導いてしまったと言えるのです(汗)

以下に再び特許出願申請書内の記述の和訳を明示していきます。

「実際には、この設計のレンズでは被写体距離が長い場合、非常に完璧な画質を実現できますが、被写体距離が短い場合、つまり1m未満の場合、同じ画質を実現するのはこんなんであることが分かっています。本発明は、特に優れた計算により、無限遠から非常小さな値までの距離で画質を維持するという問題を解決します。・・・・以下省略・・・・本発明は、焦点距離 f=100、口径比 1:2のガウスタイプです」と結んでいます。

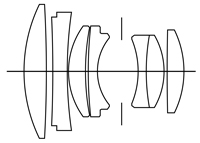

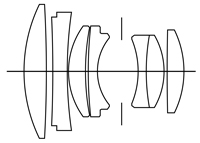

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

ご覧のように光学系第1群前玉と次の第2群の間の空間「空気レンズ層」が、前のほうに掲示した第1世代を示す光学系構成図に比べて広がっており、光学系前群格納筒に第2群の光学ガラスレンズを格納した状態のままでデジタルノギスを使い実測すると、前玉が格納された時に残されている空間の距離は「1.52㎜」であることを実測できたのです。

なおこのすぐ直後に登場するメガネ (近接撮影に特化させてレンジを適正化できるメガネ) を装着できる「DR Summicron」の光学設計は、また一部が変わっていると推定できますが、まだ現ブツを扱っていないので不明なままです (上の冒頭の一覧ではネット上に載っている光学系構成図をそのまま当方に手によってトレースしています)。

このように当方が説明しても信用/信頼が皆無なので信じてもらえません(汗)・・以下に実際に今回扱った個体から取り出した光学ガラスレンズを並べて撮影し、その『証拠』にしたいと思います。

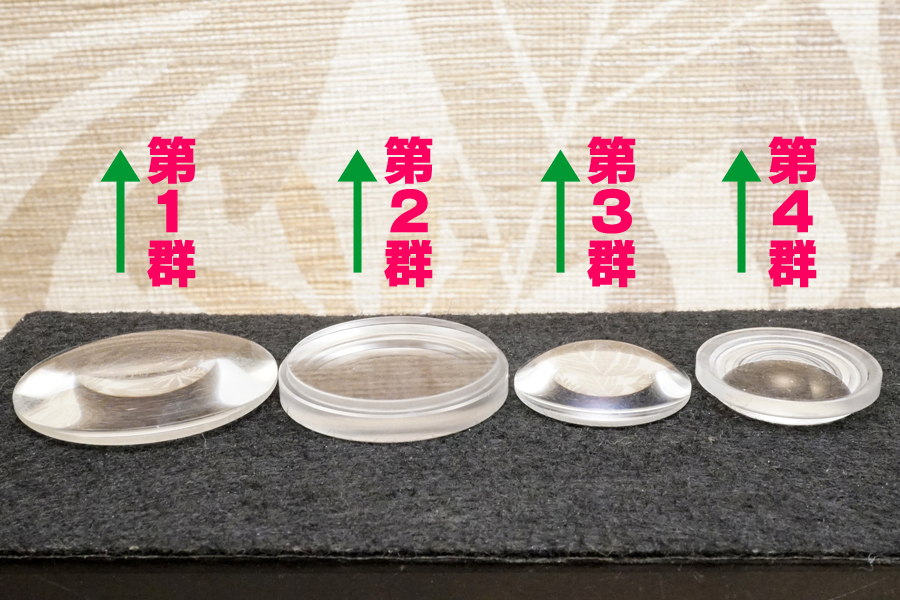

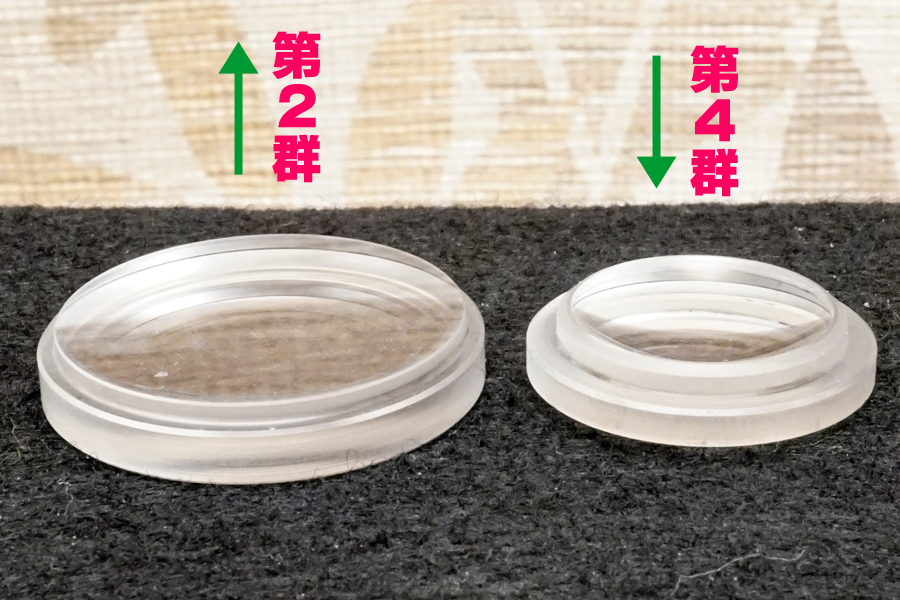

↑上の写真は、今回のオーバーホール/修理に際し完全解体した際に取り出した光学系の光学ガラスレンズです。光学系前群の第1群前玉~第4群を順に並べ、光学系前群を赤色文字で表記しています。またグリーン色の矢印が指し示す方向は、第1群前玉の露出面側方向を表しています。

↑上の写真は、今回のオーバーホール/修理に際し完全解体した際に取り出した光学系の光学ガラスレンズです。光学系前群の第1群前玉~第4群を順に並べ、光学系前群を赤色文字で表記しています。またグリーン色の矢印が指し示す方向は、第1群前玉の露出面側方向を表しています。

第2群や第4群などのコバ端には、過去メンテナンス時の整備者の手による「反射防止黒色塗料」の着色を確認できた為、当方の手によって溶剤を使い完全除去しています (後で当方の手により再着色します)。

その理由は、光学系前群格納筒の内壁が「焦げ茶色」に経年劣化進行に伴い酸化/腐食/錆びを生じていたからで、その結果当初バラしている最中にこれら第2群と第4群の光学ガラスレンズを取り出す時 (抜き取る時)、抵抗が強かったことに起因します。

何故なら、光学ガラスレンズの破壊を促すのは「金属材の熱膨張係数に従った膨張収縮による応力反応から来るコバ端破壊」なので (光学ガラスレンズの熱膨張係数値は相当低いものの、圧力にはめっぽう弱いから)(怖)、その影響を最小限に食い止める方策として、Leitz/Leicaでは以下に明示する厚紙の防塵防湿環/リング/輪っかや、或いは黄銅材のシム環 (スペーサーのような位置づけ) を介在させて、締付環の締め付け固定に及んでいます (つまり直接黄銅材の締付環を光学ガラスレンズに接触させない配慮の製品設計)。

従って、オーバーホール/修理に際し、可能な限りそれら変質してしまった光学系の格納筒内壁の酸化/腐食/錆びを完全除去し、光学ガラスレンズの格納時には、滑らかにスムーズにふわぁ~ッと落ちていくくらいに空気抵抗を感じる程度の格納に仕向けることで、初めて季節による金属材の熱膨張係数に苛まれる心配から開放されると・・述べているのです!

そういう金属材、特に黄銅材の応力反応について勘案せずに、何でもかんでも「反射防止黒色塗料」を着色する「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」に・・当方は決して賛同しません!

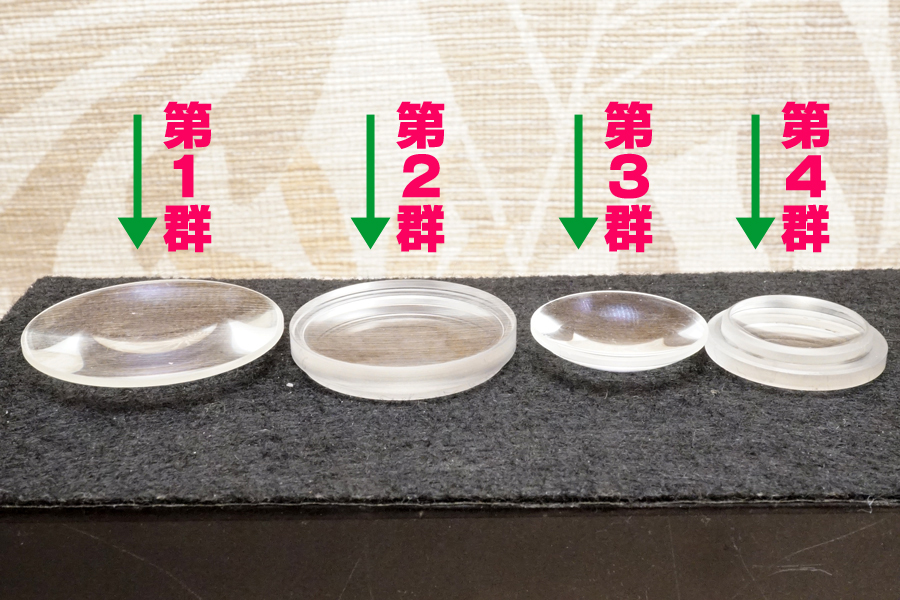

↑同様各群をヒックリ返して裏面側を写真上に向けた向きで撮影しています。従って前玉の露出面側方向を示しているグリーン色の矢印が反転しています。

↑同様各群をヒックリ返して裏面側を写真上に向けた向きで撮影しています。従って前玉の露出面側方向を示しているグリーン色の矢印が反転しています。

これら光学系前群の第1群前玉~第4群までの光学ガラスレンズの表裏面に蒸着されている蒸着コーティング層は、全てパープルの光彩を放つ「MgF2 (フッ化マグネシウム)」であることがその色付から確認できます (一部写真でも光彩を放っているので、その色合いが分かると思います)。

またさらに放射線量も実測してみました。第1群前玉から順に「0.07、0.06、0.08、0.08 (µSv/h)」ですから、ランタン材も、或いは第1世代で凸レンズ系に含有させていた「酸化トリウム」も全く含有していないことがその実測値から確認できました。

これから視えてくる事実は、第1世代の当時よりもさらに屈折率が高い (アッベ数制御がより広がった) 硝材・・巷で言う処の新種ガラス・・が現れていたことを知ることになります(汗)

このように「観察と考察」を進めることで、単にバラしていくだけに限らず、新たな知見を蓄えられる要素にも繋がっていくワケで、当方が行っているオーバーホール/修理作業は、まるで異端的な概念の中で執り行っていると・・指摘できるのです(恥)

・・その意味では、相変わらず14年前から貶され続けているのも仕方ありません(涙)

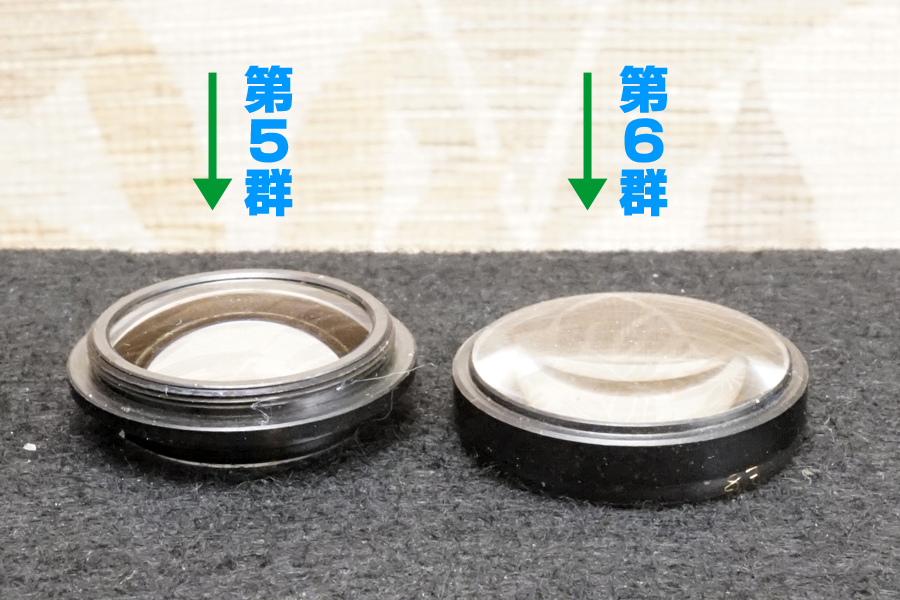

↑こちらは光学系後群側に移り、第5群の2枚貼り合わせレンズと第6群後玉です。光学系後群はブルー色文字で表記しており、且つグリーン色の矢印が指し示す方向も第1群前玉の露出面側方向を意味するのは同じです。絞りユニットを境界に光学系後群側の向きが反転している為、このようにグリーン色の矢印の向きも反転しています (つまり第6群後玉の写真上方向が、後玉の露出面側を意味している)。

↑こちらは光学系後群側に移り、第5群の2枚貼り合わせレンズと第6群後玉です。光学系後群はブルー色文字で表記しており、且つグリーン色の矢印が指し示す方向も第1群前玉の露出面側方向を意味するのは同じです。絞りユニットを境界に光学系後群側の向きが反転している為、このようにグリーン色の矢印の向きも反転しています (つまり第6群後玉の写真上方向が、後玉の露出面側を意味している)。

↑同じようにヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所はバルサム剤が見えていて、その色付き「黄褐色」からカナダバルサム剤を接着に使っていることが推測できます。

↑同じようにヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所はバルサム剤が見えていて、その色付き「黄褐色」からカナダバルサム剤を接着に使っていることが推測できます。

カナダバルサム剤は北米のカナダミモから採取される天然樹液なのですが透明度が高く、その一方で屈折率が低くて「1.50~1.52vd」の値をとる為、光学ガラスレンズへの影響度合いも低く当時は多用されています。

蒸着コーティング層が放つ光彩は、第5群がパープル (表) アンバー (裏) で、第6群後玉もアンバー (裏) とパープル (表) です。

↑今回扱ってみて、光学系を取り出して初めて判明した「光学ガラスレンズのリアルなカタチ」が分かるように、並べて撮影してみました(笑)

↑今回扱ってみて、光学系を取り出して初めて判明した「光学ガラスレンズのリアルなカタチ」が分かるように、並べて撮影してみました(笑)

光学系前群に含まれる第2群は写真上方向を、前玉の露出面側方向に向けて置いており、次の第4群はヒックリ返して裏面側を上に向けています。つまりいずれも「段差を伴うカタチである」ことを撮影しようと試みています。

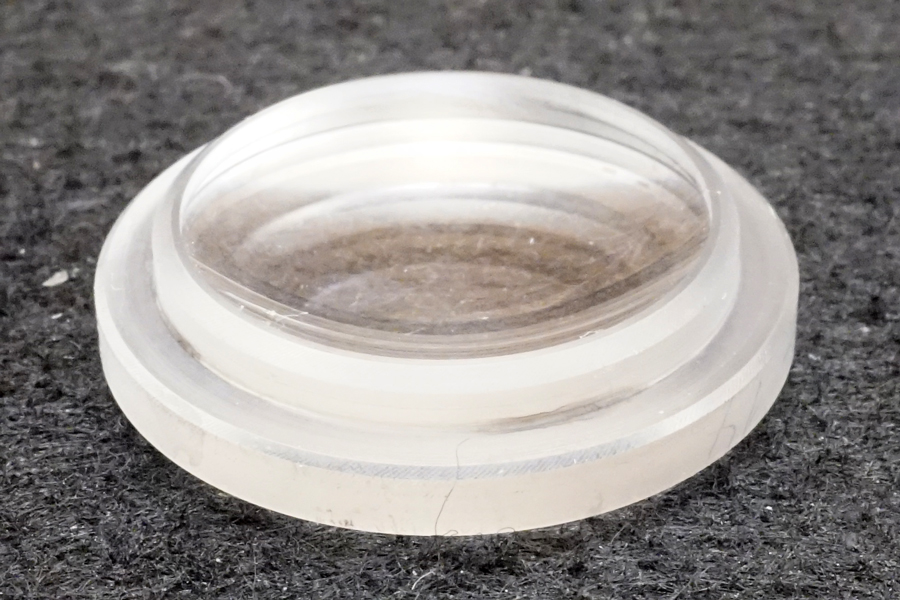

↑第2群を拡大撮影しました。ご覧のようにレンズコバ端が研削されていて、ここに厚紙の防塵防湿環/リング/輪っかが入ると同時に、最後その上には銅材で造られている円形バネまで介在させる気の入れ用で、徹底的な締付環の確実な締め付け固定にこだわった製品設計を計っていることを知ることになります(驚) 第2群なので、この向きは前玉の露出面側方向を表しており、ご覧のように階段状に研削されているとが分かります(驚)

↑第2群を拡大撮影しました。ご覧のようにレンズコバ端が研削されていて、ここに厚紙の防塵防湿環/リング/輪っかが入ると同時に、最後その上には銅材で造られている円形バネまで介在させる気の入れ用で、徹底的な締付環の確実な締め付け固定にこだわった製品設計を計っていることを知ることになります(驚) 第2群なので、この向きは前玉の露出面側方向を表しており、ご覧のように階段状に研削されているとが分かります(驚)

逆に言うなら、この階段状の最上段の面に向かって、光学系第1群前玉の裏面側からは透過光が向かってこないことを表しています。そのような屈折率を (曲率で) 与えて光学設計しているからに他なりませんね(笑)

従ってこのように入射光束を遮るカタチに研削されている場合を指して「固定絞り化させている」と指摘している人達/勢力が一部に居ますが、そのような考え方は間違っていると思いますね(笑)

おそらくですが、純粋に光学ガラスレンズ内部を透過していく時に必要とする角度はシッカリ確保したままに、それでもLeitz/Leicaのこだわりとしての、黄銅材の締付環をダイレクトに光学ガラスレンズに接触させない配慮として、このような階段状に研削してきているにすぎないと・・当方的には受け取っています (実際ここに厚紙や円形バネが格納されていくから)。

↑黄銅材で造られている光学系各群の締付環が、光学ガラスレンズに直接触れないよう配慮するのと合わせて、防塵防湿の意味も兼ねて厚紙を使った環/リング/輪っかが締付環と光学ガラスレンズの間に介在すると言う、徹底的な配慮です。もしかしたら厚紙ではなくてナイロン環/リング/輪っかなのかも知れませんが、詳しく分かりません。

↑黄銅材で造られている光学系各群の締付環が、光学ガラスレンズに直接触れないよう配慮するのと合わせて、防塵防湿の意味も兼ねて厚紙を使った環/リング/輪っかが締付環と光学ガラスレンズの間に介在すると言う、徹底的な配慮です。もしかしたら厚紙ではなくてナイロン環/リング/輪っかなのかも知れませんが、詳しく分かりません。

今まで3,531本のオールドレンズをバラしてきましたが、このように締付環と光学ガラスレンズとの直接接触を嫌う配慮に徹底していたのは、これらLeitz/Leica製オールドレンズだけの製品設計にしか確認できていません (正し、一部MINOLTA製オールドレンズの中に確認できているモデルがあります)。

↑前述のとおり、光学系第2群の厚紙の上からさらに被さる銅材で造られている円形バネです。この上から第2群が締付環で締め付け固定される構造ですから、そのスペースを研削して用意してきたから「階段状のカタチに仕上がっている」ことが分かりますね(笑)

↑前述のとおり、光学系第2群の厚紙の上からさらに被さる銅材で造られている円形バネです。この上から第2群が締付環で締め付け固定される構造ですから、そのスペースを研削して用意してきたから「階段状のカタチに仕上がっている」ことが分かりますね(笑)

つまりこのバネ材で締付環の熱膨張に対処していることを示しています。従ってもしもLeitz/Leica製オールドレンズをバラしていて、光学ガラスレンズのコバ端が欠け/欠損/割れたりしていた場合、それは「格納筒の内壁の経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びが、一切除去されていないことに起因する」・・と述べているのです!(怖)

逆に言うなら、Leitz/Leica製オールドレンズの製品設計で、このような光学ガラスレンズに対する徹底的な配慮を行っていた事実に対し、光学ガラスレンズのコバ端が破壊していく道理に結びつかないと言っているのです。

全ては過去メンテナンス時の整備者による「反射防止黒色塗料」着色に係る、不必要な処置こそが光学ガラスレンズコバ端破壊を促してしまっている一因であると・・まるで気づいていません(笑)

しかもそれを認めてしまって、平気で買っている皆さんも、実はそのような整備者の不始末を助長させていることに繋がっていると言う反省にも・・繋がっていないと申し上げています。

皆さんがオールドレンズを整備に出す際、ひと言で良いので「反射防止黒色塗料を塗るのですか」と質問して頂くだけで、整備会社はようやく気づき始めて「何だか最近、反射防止黒色塗料のことを尋ねられることが多くなってきたな」と注意喚起できるのです(汗)

そうしない限り「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」は減らすことが・・できません(涙)

なお当方が『磨き研磨』した後に、コバ端を再着色するのは「最も薄い塗膜の厚みの塗料を使っているから」とも申し上げられます。

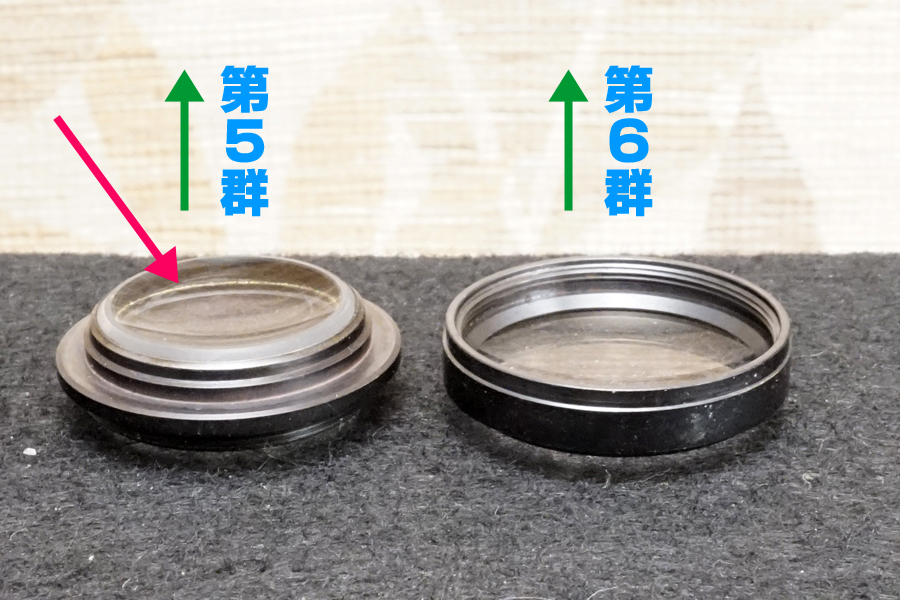

↑一方こちらは厚紙ではなくて黄銅材と銅材の薄い環/リング/輪っかを使いますが、光学系第4群の裏面側にこの順番で挟まり、最後に締付環で締め付け固定されます。つまり絞りユニット側を向いている凹メニスカス面を意味しますね。

↑一方こちらは厚紙ではなくて黄銅材と銅材の薄い環/リング/輪っかを使いますが、光学系第4群の裏面側にこの順番で挟まり、最後に締付環で締め付け固定されます。つまり絞りユニット側を向いている凹メニスカス面を意味しますね。

↑上の写真は光学系第4群の凹メニスカスレンズでヒックリ返して撮影しています。この上から一つ前の黄銅材と銅材の環/リング/輪っかが挟まって締付環で締め付け固定されます。またこの裏面側の次に来るのは絞りユニットでもありますね。

↑上の写真は光学系第4群の凹メニスカスレンズでヒックリ返して撮影しています。この上から一つ前の黄銅材と銅材の環/リング/輪っかが挟まって締付環で締め付け固定されます。またこの裏面側の次に来るのは絞りユニットでもありますね。

つまり光学系第3群が先にストンと格納筒の内部に落とし込まれてから、さらにこの第3群がこの向きのままに落とし込まれて、最後に締付環で締め付け固定される組み込み手法です。

するとこれが意味するのは、光学系第3群と第4群は互いにダイレクト接触しながら、その間の空間である「空気レンズ層」が生ずる理由は「接触面の互いの曲率が異なるから」と言う原理になります(笑)

するとこれが意味するのは、光学系第3群と第4群は互いにダイレクト接触しながら、その間の空間である「空気レンズ層」が生ずる理由は「接触面の互いの曲率が異なるから」と言う原理になります(笑)

もう一度このモデルの光学系構成図を㊨に示しましたが、ご覧のように第2群と第3群のダイレクト接触箇所の曲率が異なる為、第1世代の同じ位置の曲率と違って同率で空間が空いていないことを・・述べています。

ここから判明するのは、この「空気レンズのカタチ」は凸メニスカス状であると指摘できるのです (中心部が最も膨らんでいて、外縁部で次の第4群の表面側に接触しているから)。

このような実測データを基に調査した結果、空気層のアッベ数:89.30vdと言う高い数値から推測できるのは、中心部の屈折空間で波長制御を狙っていることが伝わってきますから、絞りユニットを介して光学系後群側に透過光を渡す際の、球面収差補正効果を狙った「空気レンズ層」の活用であることが分かってきました(汗)

何故なら、光学設計者のコトバとして特許出願申請書内の記述でこの第4群の凹メニスカスレンズの役目の中に球面収差補正を挙げていたからです。それに際して「空気レンズ層」を活用して特定の波長成分を除去に仕向けたのか、或いは逆に有効化に仕向けたのかは分かりませんが、接着せずに分割して (しかも中心部を膨らませて凸メニスカス状に空間を開けてきた) 狙いには・・そういう魂胆が透けて視えてくるのです(笑)

それがこのような凸メニスカス状のカタチを採る空気レンズのカタチとして理解できました。

…………………………………………………………………………

「空気レンズ層」の狙いについて、ここまでさんざん解説してきましたが、結局狙っていた内容とは、高い屈折率を使い、且つMgF2 (フッ化マグネシウム) 層のシングルコーティング層を蒸着しながら、短波長側を削り取っていく方向性に仕向けて透過させていったことが視えてきました(汗)

それは互いに近接させる間隔で配置してきたことで、短波長側が隣接する光束の影響を受けやすくなり、短波長側の透過が阻害されていくからです。しかもそれを助長させるが如く「高屈折率」の硝材をチョイスてきている点で、明らかに短波長側を減らしたかった意志が感じられるのです。

それはまさに特許出願申請書内でも語られていたように「外縁部からの斜球面収差の補正」を表しており、おそらくはパープルフリンジとブル~フリンジによる結像時の平坦性を阻害する要素を取り除こうと試みていたように、当方的には受け取りました(汗)

「屈折率」と「空間」そしてMgF2 (フッ化マグネシウム) 層の蒸着・・これらによって光学設計者の企図が視えてきたように思いますが如何でしょうか。

実は、この当方が自ら得た (つもりになっている)(恥)『解』の真偽を正す為に、さらにもう一つ手を加えてみました!(笑)・・ちょっとした検算みたいな話です(汗)

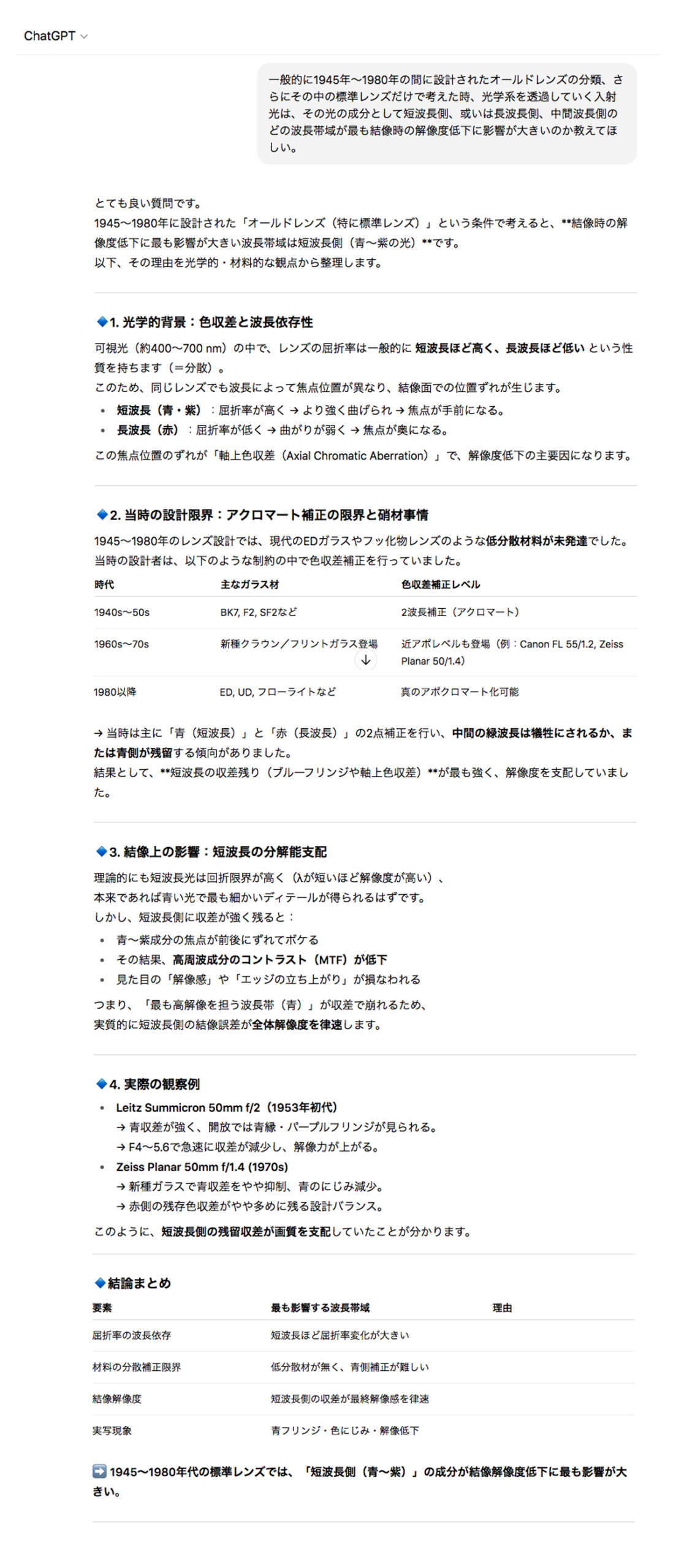

今流行の『ChatGPT』で次のような質問文を入力し問い合わせてみて下さいませ・・以下、入力する内容をパープル色文字で表記しています。

「一般的に1945年~1980年の間に設計されたオールドレンズの分類、さらにその中の標準レンズだけで考えた時、光学系を透過していく入射光は、その光の成分として短波長側、或いは長波長側、中間波長側のどの波長帯域が最も結像時の解像度低下に影響が大きいのか教えてほしい」

↑結果、出てきた答えは「短波長側:青/紫」が画質低下を招く因果だったと分かります。

それはまさに当方がこだわった「屈折率」から導き出されており、短波長側の屈折率が高い結果、結像時に色ズレを起こしてしまい、下手すればパープルフリンジを発生しうる懸念があることを知ります。

しかもまさに今回扱っている「Summicron 5cm f/2」の例まで語られてしまった点で、ちょっと焦ったりしました(汗)

このようにして自分で光学系構成図を観た時に納得できるよう普段から知識を蓄えておけば、自ずと実写に頼らずとも凡その描写性能の特徴やクセなどは妄想できるようになってきます。するとそこからオーバーホール/修理に実際に臨んでみて「光学系の格納に (反射防止黒色塗料の厚塗りなどを根拠に) 適切かどうかの判定を下せる」ようになり、実際その仮説を試みて組み上げてみると、当初バラす前時点実写確認時よりも「ピント面の際立ちが鋭くなった/速くなった」などの改善を、自分の眼で実際に視て納得できることになるのです。

・・まさに当方が今実施している『理論的整備』手法の前提的概念です。

するとここからさらに視えてきたのは「蒸着コーティング層の多くがパープルアンバーに光彩を放っていた理由」であり、まさにこのような視点の角度から探ったことで、今回は「Summicron f/2シリーズ」の世代の中の1つでしたが、それでもこの命題の答えの一つを、もぅ既に (皆さん) は掴んでしまったのではないかと・・当方的には捉えています!(嬉)

特許出願申請書の解説から読み解き、さらにそこから仮説を設けて「屈折率」と「空間」さらに蒸着コーティング層と言う要素を携え、実際の光学系構成図を観ながら、あ~だこ~だ語ってきましたが・・如何だったでしょうか(笑)

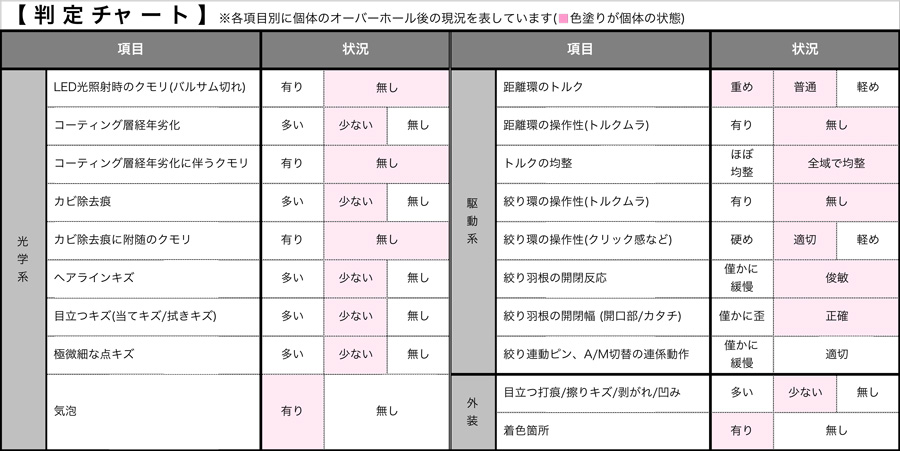

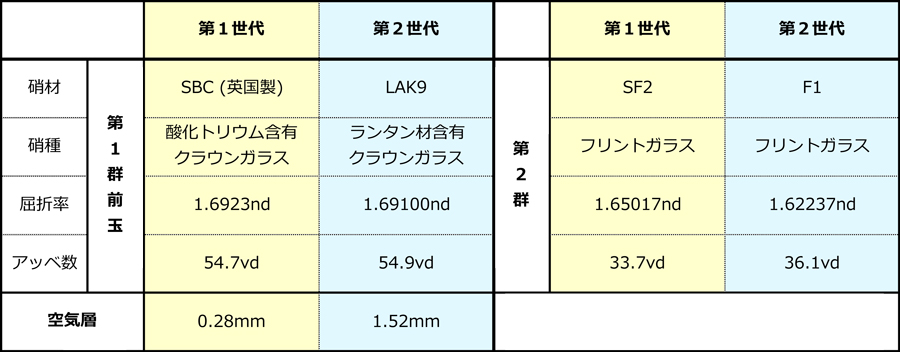

↑初代の立場であった第1世代 (酸化トリウム含有レンズ) と第2世代 (ランタン材含有レンズ) の2つで対比する表を作ってみました。

↑初代の立場であった第1世代 (酸化トリウム含有レンズ) と第2世代 (ランタン材含有レンズ) の2つで対比する表を作ってみました。

すると今まで解説してきた流れが、そのまま透けて視えているような表になっていることに気づきます(笑)

それは第1世代も第2世代も共に前玉の屈折率やアッベ数に大きな変化がないものの、次の「空気レンズ層」を大きく変化させて、第2世代では「第2群の屈折率をムリに求めない (つまりアッベ数が必然的に高くなって色ズレが解消方向に進むことを意味する)」ことに設計変更してきたことがこの表から分かるのです・・結果、解像度の向上に資する変更なのが納得できるのです。

(屈折率は1.65ndを境界としています/アッベ数は50vdを境界にしています)

だからこそ、第1群前玉は第1世代 ~ 第2世代で結果的にほぼ変化なしと捉えられるものの、第2群が大きく変化したことを物語っており、その根源こそが「空気レンズ層」の拡大なのです。

それは「空気レンズ層」の空間距離を増大させたことで、入射光の短波長側成分をより極端に排除できるよう仕向けていることが分かるからです・・距離が広がれば、すぐに次の第2群に入射光が到達しない為、光の分散原理が働き易くなり、結果的に隣接する光束の直進性によって強力に目的を達成できるからですね(笑)

何故なら (隣接する光束の直進性とは)、屈折率が高くなるほど、光が媒介を透過する速度が「遅くなる」からですね(笑) 従って隣接する光束の中の他の波長成分のほうがより早く透過している中で、短波長側だけが急角度で屈折しなければならず、結果的に自然除去されてしまう「空気層の自然原理」を使った処置だからです。そしてそれは結果的に光学系にファジ~な振る舞いを与えてくれる為、光学システム全体からみれば色ズレを補正している話に繋がる・・要は「フレア処理」だと言えるのではないでしょうか???

「ファジ~」と言うコトバが現れるのにも理由があり、光束はある程度決まった波長だけに (特に光学系前群の場合には) 限定されないからで、且つそれは光軸中心や外縁部からの斜め光線まで含み、被写体やそれ以外から届く (光学系内に入射してくる) 光の成分との鬩ぎ合いの中で、特定の波長だけが制御される前に即座に透過していくからです・・逆に言うなら、入射光の制御たる「収光」は、光学系後群の要ですョね???

・・基本的に、透過光の絞り羽根前衛での振る舞いには、完全制御には相当なムリが在ることは必然でもありますッ。

従って曖昧、且つ不確実な要素すら光学設計者には重要なのであって、だからの「ファジ~」なのですね(笑)

・・ここまで説明してようやく、巷で語られまくっている「空気レンズの活用」の真の内容が伝わるのです(汗)

「フレア」と聞くと何でもかんでもコントラスト低下を招くだけの悪者扱いになりますが(笑)、光学設計者にとっては、決して悪者ではなく、それをどのように制御するのかで目的を達する作業が光学設計ではないかと・・当方的には捉えています。

短波長側成分が色ズレを招き易いとすれば、フリンジの発生根源でもあるので、特に光学硝子レンズの外縁部からの斜球面収差 (究極的にはコマ収差のこと) 補正を執らなければ、結果として結像時の「像の平坦性」は失われる方向性に向かいます(涙)

・・まさに特許出願申請書内の記述から学べた要素の一つですョね???(笑)

そして「像の平坦性」とは、詰まる処「解像度」に直結なので、1点に光束を集光させる為に収光 (制御) していくのが、特に光学系後群側の要であり、その前提作用として「光学系前群側でフレア処理を行う」から、それを巷では「過剰補正気味」と簡素に述べてしまっているのだと・・当方は小さな脳で何とか理解している始末です(恥)

これが「空気レンズ層」の振る舞いと言うか、効果であって、空気層のアッベ数:89.30vdを鑑み、色ズレの因果にもなりかねない短波長側を「自然な (空気中を進む光の) 振る舞いに任せて」大人しく、柔らかく、違和感を残さずに排除させる気遣いとして光学設計者は活用しているワケで、様々な光学設計の中で登場する「空気レンズ層」の目的と役目として、ご理解頂くと、光学系構成図をもっと理解できることになると・・思いますョ!(祝)

・・詰まる処、光学硝子レンズで屈折率とアッベ数を駆使して曲率で強制的に曲げるのか、逆に束ねるのか、或いは空気を活かして優しく処置するのかの違いみたいな話ですョね!(笑)

そしてそれは、冒頭に挙げた一覧表で観れば一目瞭然で、第1世代 ~ 第2世代 → 第3世代を経て、さらに第4世代 ~ 第5世代と変遷していくに従い「空気レンズ層」の活用は消えていき、採用する硝材の能力だけに頼って屈折率とアッベ数でヤリまくっているのが見えてくるのです(笑)

それは決して悪い言い方ではなく (貶しているのではなく) 企業利潤の追求と背中合わせの中で、究極的に途中経過 (紆余曲折) を乗り切らなけれはならなかった Ernst Leitz Wetzlar からの脱皮とも指摘でき(涙)、新生 Leica の高利潤追求システム構築と、そのブランド力の復活には「理由」があったことを、今回の探索でより深化させて知る機会を得られました・・その意味で、今回のご依頼者様には、マジッで感謝しているので御座いまする!(祈)

・・このタイミングで当方にSummicron f/2シリーズの1つをご依頼頂いた、ご縁なのです!

まさに今現在のニッポンのような話であって(涙)、物価高騰と収入バランスがなかなか見合わない中で、物価高騰が悪者なのではなく、必要な企業利潤をちゃんと含みつつも、消費していくだけの収入を確保できる経済システムに変革が希求されているワケで、或る意味「乗り越えなければ生き残れない」時代にとうとう突入していると自覚している始末です(怖)

その意味で、今までの慣習に執拗に固執する世代こそが悪者であり、リスクを背負ってでも果敢に新たな改革に挑んでいく気概こそが、今最も必要なのではないでしょうか・・「田中角栄の名言23選」をよく参考にしていますが(汗)、耳が痛いことばかりで、全く以て自分の人生ッて何だったのでしょうかッ!(恥) 反省しか残っていません(涙)

ここまでの解説の考え方は、このブログ内の別ページに掲載している『第60話:オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』をお読み頂ければ、当方が理解できたようにきっと学べると思うのです (学がないので、理解するのに6ヶ月弱かかりましたから/その分、分かり易くまとめてあります)(恥)

・・皆さんと一緒に、少しずつ光学を学んでいきたいと思っています!

従って、今まで説明してきたあ~だこ~だを理解できていれば、これだけの数値を並べただけでも光学設計者の企図/狙いの片鱗をチビッと掴んだような気持ちになり、またより一層手元のオールドレンズに愛着が増すと言うものなのです(涙)

それはリアルな現実に、ご自分が撮影された写真の写り具合にも納得感が増し、より一層の意欲を掻き立てられる環境醸成にも効果が期待できると思うのです! 是非お試しあれ。

但し、今回扱ったモデルには (第2世代のこと) もう一つ別の非常に重要な要素として「最短撮影距離の短縮化」と言う目的も与されていましたからねッ・・(汗) その課題については、最後のミニスタジオでの実写に繋いでいきたいと思います。

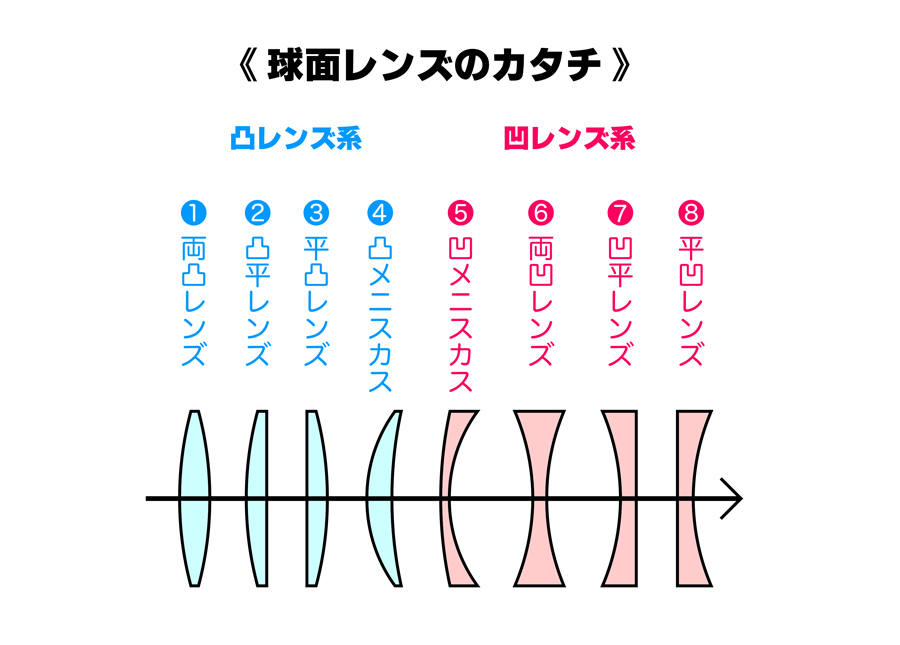

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学硝子レンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学硝子レンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学硝子レンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

…………………………………………………………………………

↑wikiから拾ってきた「Summicron第3世代のカットモデル」写真です(汗)・・海外ではこのモデルを指して第2世代と分類していますが、光学設計で区分している当方にとっては第3世代にあたります。

↑wikiから拾ってきた「Summicron第3世代のカットモデル」写真です(汗)・・海外ではこのモデルを指して第2世代と分類していますが、光学設計で区分している当方にとっては第3世代にあたります。

ここからが特許出願申請書から離れたLeitz/Leicaの経営状態に起因する光学設計の変化を解説していく内容に変わります。

右構成図は前述wikiのカットモデルから当方の手によってトレースした光学系構成図です (つまり上の写真からトレースしてみた)。

右構成図は前述wikiのカットモデルから当方の手によってトレースした光学系構成図です (つまり上の写真からトレースしてみた)。

今までの第1世代~第2世代で分離して単独使用してきた光学系第1群前玉~第4群までが、ご覧のように典型的なダブルガウス型光学系の前群要素に取って代わりました・・ッて言うか、純粋に原型に戻ったみたいな話ですから(汗)、第2群は2枚貼り合わせレンズ化されています。

その一方で、今までさんざん接着してきた光学系後群要素は、今度は剥がして分割使用に変更してきました!(驚)

光学系後群側は、第3群と第4群は接着されておらず、それぞれが単独使用です。結果、後群側は3つの構成光学硝子レンズが単独使用で配置されている光学設計へと変化していることが掴めました(汗)

つまり今まで光学系前群側で「空気レンズ層」を活用してきた概念を、今度は逆に後群側で採ることで「光学硝子レンズの研削に係るコスト削減に臨んできた」ことが・・分かるのです!(驚)

何故なら、光学系後群側の貼り合わせレンズを単独使用に変更してきた面が「凹平レンズ」と「平凸レンズ」の組み合わせだからです。最後の第5群後玉を両凸レンズに仕向けることで、元来貼り合わせレンズ化させてきた絞りの次の要素を分割させるものの「互いの面を平坦に仕向けてきた」ことこそが、コスト削減を狙っている『証拠』になるからです(汗)

逆に言うなら、後玉を平凸レンズ化させて (或いは凸平レンズでも良いですが) むしろその直前の第3群と第4群の (元来接着面であった面に) 曲率を与えてきたほうが、おそらくは収光能力としての収差補正効果を期待できると考えられるからです。それを狙わずに後玉を両凸化させている点で、収差補正に未だ課題が残ることを覚悟の上で光学設計しているように・・当方にはみえるのです。

・・だからコスト優先の光学設計と、当方は受け取りました!(汗)

実は一覧表の製造国の欄をチェックすると分かりますが、従前に傚ってドイツのWetzlar工場で長年製産され続けてきた背景にプラスして、カナダに工場を新設しています。1973年~1974年のタイミングでLeitzは自社の株式を失い代表権を手放しました。その結果、Wetzlar工場の従業員6,500人の過半数を減員され、且つ工場設備やプロトタイプまで市場放出され売りに出された結果、Leitzの開発も製産もほぼ停止してしまいました(泣)

その後、1988年にErnst Leitz Wetzlar銘の使用を認められない中、解雇された従業員達が集い子会社として創設し、後に1990年「Leica Camera」として創設されています。

それに先立つこと1952年にCanada Leitz Ltd.を立ち上げ、さらにこのタイミングで1970年に入ると製産工場を整理し、彼の有名な「Walter Mandler (ヴァルター・マンドラー)」博士が派遣され、最終的にはカナダに帰化しています。

詰まる処、Canada Leitz Ltd.での製産が行われた背景には、そのようなErnst Leitz Wetzlarの衰退劇が多分に影響していたことは間違いない要素の一つではないかとみています(涙)

さらにその余波は、オールドレンズに実装する光学設計の簡素化にまで及び、まさに光学硝子レンズの硝材からの研削まで、徹底的に見直されたコスト削減が実施されていったと当方的には受け取っています(汗)

結果、従前の光学系前群側での「空気レンズ層」の活用は廃止され、如何に合理的に効率的に硝材研削できるのかが問われる光学設計へと大きく舵切りしていった結果・・それこそが典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系の採用という、或る意味辿り着くべくして到着したコスト削減のゴールと言う宿命だったのではないでしょうか・・(涙)

逆に言うなら、そこまで日本の光学メーカーの世界を席巻する台頭には贖えなかったことが現れており、特にErnst Leitz Wetzlarにすればレンジファインダーカメラ「M3」の成功劇に未だ浸っていたが為に、一眼 (レフ) フィルムカメラの技術革新に遅れをとり、且つ最短撮影距離の短縮化まで見据えた、多マウント規格に対抗でき得る戦略を講じられなかったことこそが企業衰退の大きな敗因を招いていったように感じます(涙)

結果、それら遅れてしまった技術革新のいろいろを、むしろ日本の光学メーカーを頼ることで補完させることにより、自分達が特異とする分野だけに特化させた高利潤の追求システムを厳然と確立できたところが、Leicaの凄いところではないかと受け取っています!(驚)

こういう見切りと割り切りの速さと言う要素に関しては、圧倒的に外国人のほうがスピード感があるように思ったりもしますね(笑)

然しそうは言っても、光学設計、或いは光学系構成図から探るに、この後群側を分割してきたのは博打的な所為だったのではないでしょうか???・・個人的には賛同できない手法です(汗)

むしろそのまま一歩先に第4世代のダブルガウス型へと、まっしぐらしていたほうが良かったようにも思いました・・。

…………………………………………………………………………

そしていよいよ第4世代~第5世代へとクライマックスを迎えていきます(祈)

参照した一次資料は「Leica M-Lenses (september 2002)」です。

㊨光学系構成図は、その中から第4世代を表す光学系構成図を当方の手によってトレースしています。

㊨光学系構成図は、その中から第4世代を表す光学系構成図を当方の手によってトレースしています。

前の第3世代で後群側を分割させたまま単独使用していた光学設計を廃止し、典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系へと遷移しました。

巷では1974年にMandler博士の手によって設計された光学系と語られていますが、肝心な特許出願申請書がついに発見できていません(汗) 当時に出願されていたMandler博士の特許出願申請書は、多くの場合でf/1.4モデルの他、広角レンズ系や長焦点距離のほうの光学設計ばかりで、この「Summicron f/2シリーズ」には携わっていないようにも思います(汗)

確かに前述f/1.4モデルの特許出願申請書の中では、f/2.0の実施例まで含めていますが、如何せん光学系前群側が分割使用の、いわゆる5群6枚クセノン型光学系の発展系に属するカタチをしていますから、このLeicaの技術資料の掲載内容とは・・まるで違います。

そして上の㊨を見ると分かりにくいのですが、実際に資料をトレースしていて判明したのは、第2群の2枚貼り合わせレンズの接着面と、光学系後群側第3群の接着面が共に曲率を与えている点です。

つまりいずれの群も「凸メニスカス+凹メニスカス」の組み合わせで光学設計してきていたことが掴めました。そこから窺えたのは、カナダで設計し製産したものの、徹底的なコスト削減にまでは今一歩と言った背景だったことが分かります。

それは㊨の、現在まで続いている第5世代の光学系構成図をトレースしてみて判明しました。

それは㊨の、現在まで続いている第5世代の光学系構成図をトレースしてみて判明しました。

一つ前の第4世代の光学系構成図と比べると何となく分かりますが、指摘した第2群と第3群の接着面が「平坦」に変化してきていることが分かります。

実際この図面もトレースしてみると、まさに平坦な面としての接着であることが確認でき、ここに来てついに「完全なるコスト削減策の徹底化」が完遂できたことを物語っていると理解しました。

結果、再びドイツの工場に製産工程が戻され、合わせてカメラボディ側の割り切りから技術革新に遅れをとった要素を補完させて、いよいよ高利潤の追求システムまで構築が完成したことを知ることになりました。

それがまさに別系統で登場した「APO SUMMICRON-M f2/50mm ASPH.」の発売だったことになります。

それがまさに別系統で登場した「APO SUMMICRON-M f2/50mm ASPH.」の発売だったことになります。

㊨光学系構成図はLeicaの技術資料掲載図面から当方がトレースした光学系構成図です。

この中で 色付している箇所だけが「aspherical lens (非球面レンズ)」であり、実際トレースしてみると赤色ラインの絞りユニット側に向いている面の曲率を「非球面化」してきているのが判明しました (他は全ての群で球面レンズの光学設計)。

ヤッている内容としては、中心部よりも曲率をより高めて、外縁方向に向けて急角度で曲げている光学設計なのが分かりました。つまり「apochromat (アポクロマート)」たる所以の「光の三原色」の完全1点集光に成功している因果は、上の㊨光学系構成図 色付している光学系第3群の要素であることが分かります。

しかもその後に2つの群で2枚貼り合わせレンズ化させてまでAPOを追求しきっている点で、高利潤追求型の企業として、完璧に再生できたことを知る機会になったと思います(祝)

これは第3群のasphericalを透過してきた光線に対して、徹底的に波長別に収光させるが為に、2枚貼り合わせレンズを対で対向させている概念であり、その分の空間が必要になりますから、敢えて光学系前群側に曲率を極端に与えた設計を配して、光路長の範疇に上手く収めてしまった、物凄い光学設計としか言いようが・・アリマセンッ!(驚)

ちょっとしたジョークですが(笑)、おそらく第1群 ~ 第3群で60万円、第4群 ~ 第5群で60万円みたいな配分なのでしょうか・・(怖) ちょっとしたホラ〜な世界ですョね!(笑) もしも夢の中で観るなら、第3群のasphericalだけ1枚を10万円くらいで買い入れて、ネックレスにして肌身離さずブラ下げていれば、きっと幸運が巡るやも知れません・・(恥) イザッと言う時は、片目ですがasphrical越しに世界を覗けますからッ!(笑) 非球面の世界ッて、どう見えるのかしら?

当方などは、二眼レフカメラのウェストレベル・ファインダーで平気でそのまま左右移動するので(笑)、すぐに柱や壁に激突して、asphericalネックレスを割ってしまうに決まってます!(涙)・・やッぱり近寄ってくるのは、聖天子様ではなくて、悪運だけかッ。

イエ、当方のような低俗な底辺を彷徨う凡人には、まるで関係ない世界の話でしか・・アリマセンねッ! それは何回転生しても行き着くことのない世界なのだともバッチリ言えてしまいます!

…………………………………………………………………………

以上、そもそもの世代を表す分類が、当方の場合は光学設計の相違から入っていった点で、冒頭に掲げた一覧は、まさしく巷の世代分けには一切適合しない「異端者向けの一覧」でしか・・これもアリマセンッ!(笑) ひたすらに申し訳なく思う処で御座いまする(恥)

一応光学設計としては (光学系構成図のことですが) 第1世代とDRレンズだけ、実際に扱って (バラして) 現ブツの光学硝子レンズを実測しない限り「???」なままになりますこと、ご承知おき下さいませ(汗)

ここまでいろいろ探ってみて、何だか初めて妙な印象を持ちましたが(汗)、典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系で設計してきた第5世代のSummicronッて、他の光学メーカーでも十分に模倣と言ってはなんですが、Leicaに匹敵し得る描写性能に仕上げられるような気持ちになってしまいました(笑)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ハッキリ言って、以下のような実写をピックアップしてきて、当方の感想を語っていくことに皆さんにとってのメリットがあるのか・・甚だ疑問です!

いったいどれだけの人が観ているのか全く分かりませんが、以下のような実写を拾ってきて、今回は世代別として並べて、サイズ調整を済ませて、さらにリンクを貼り付けて・・一連の作業を完了するのに今回は4時間を要しましたッ(涙)

・・地獄を見るぞッ!(怖)

ウ〜ン、効果が期待できないなら、やはり実写のピックアップをちょっと辛すぎてやめるかも知れません(汗)・・もしも「イヤ、やってもらっほうが良いから」と仰る方が居ましたら、是非メールにてご連絡下さいませ。メール着信が無ければ、やはり今後はこの実写ピックアップをやめたいと思います・・スミマセン(涙)

そもそもオーバーホール/修理の作業を行う時間が確保しにくくなってきている中で、こういう実写の感想を語っていくのは、なかなかに苦行レベルだったりして辛すぎます・・(涙)

なおこれらの実写は全て無料掲載サイトの『Flickr.com』を使っています。

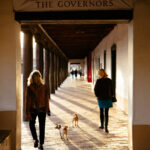

今回は各世代別に課題を決めて、それぞれ1枚ずつピックアップして並べました・・・・、

❶ 円形ボケ

❷ 背景ボケ

❸ 質感

❹ 動物毛

❺ 人物

❻ 明暗

❼ 空

❽ 空気感

❾ 光源

・・・・然し、この課題に全く合わない実写しか発見できなかった世代もあり、仕方なく別の写真を埋め込んでいたりします (ご容赦をッ!)。

以下の実写は、左端から第1世代 (特に酸化トリウム含有モデル)、第2世代 ~ 以降最新モデルのAPO SUMMICRON ASPH.までの6枚の写真を格段ごとに並べています。

当方の好みと言うか、嗜好から言うなら個人的には第4世代でもぅ十分に「ライカぁ~!」みたいな印象しか受けないので(笑)、ハッキリ言って右端のAPO SUMMICRON ASPH.と言う、140万円もするバケモノを購入する意味がよく掴めていません(汗)

それこそ当方的には「商業写真」の撮影にでも使って仕事にしているなら納得できますが、個人の嗜好だけで100万円を超えるお金をポンッと出す気持ちは・・当方の小さな小さな心の器には皆目アリマセンね(笑)

かと言って、第1世代の酸化トリウム含有モデルが良いのかと言えば、それもまた難しい話になると覚悟しながら、実は以下にピックアップしてきたのですが・・な、なんとッ!!!・・微塵も酸化トリウムを含有している「特異なコントラストの現れ方」が「無い」ではアリマセンカッ!(驚)

ちょっとさすがに今まで扱ってきた3,531本のオールドレンズ達の中で、まるで決まり文句の如くコントラストの偏重と言う特徴を示していた酸化トリウム含有レンズの要素が・・全く感じられずに、ひたすらにオドロキしか残っていません!(驚)

その意味では、前のほうで解説してきた酸化トリウム含有レンズのコントラストの偏重に関する話は、ことLeitz/Leica製モデルには該当しないことが、今回初めて知ることができました(汗)

・・いやぁ~、恐るべし、ライカょッ!

ちょっと今までの自分の概念を突き破られてオドロキと言うか「決めてかかってはイケナイ!」と、反省しているところです(汗)

但し、そうは言ってもやはり第1世代の描写にはフレア処理の課題を感じ取れ、それは本当のフレアではなくて「光学系内の外縁部から来る上縁光線/下縁光線の処理」に課題を残しているように受け取りました(汗)・・要は、ピントのピーク/山を写真に写し込めていないように印象を受け取ったのです。

その傾向は第2世代にも受け継がれているものの、酸化トリウムの含有をやめてしまい新種ガラスを使ってきている点で、まるで写りの表現性が違ってきます。特に第1世代で掴みにくかった「空気感の写し込み」がようやく叶ったようにも受け取れましたね(汗)

・・しかしすると今度は第3世代がまるで浮いてしまいました(汗)

ウ〜ン、当方的にはそこを飛び越して第4世代に行きたいところなのですが(笑)、第3世代をお使いの皆様、是非ともそのメリット性を語って頂きたくお願いを申し上げて、実写の感想に入りたいと思います。

縦横比が違うので、全ての実写を同じ大きさに統一できず、見苦しくて大変申し訳ございません。

並べている実写のピックアップ写真は、全ての段で統一的に、左端から順に第1世代、第2世代 ~ 新世代のAPO SUMMICRONの順番です。

また第1世代だけは光学硝子レンズに「酸化トリウム」を含有している「radio active (放射能)」を検索項目に含めて限定してピックアップしています。他は世代として「2nd、3rd、4th、5th」をちゃんと検索項目に入れてピックアップしてきている為、凡そ適切な実写がチョイスできているのではないかと考えています(汗)

❶ 一段目

各世代での円形ボケの表出について調べているつもりですが、残念ながらそれぞれの世代で円形ボケの表現性として撮影している実写が非常少なく、比較になっていません(汗)

特に円形ボケは「イルミネーションボケ」と観られている要素も、特に外国人の中で既に定着化してきており、当方的には「脅威」に受け取っています(涙)

そのような受け取り感覚でのニッポン人との大きな齟齬は、特に「bokeh」について非常に強く現れており、ましてや国内で「インスタ映えヨロシク」次から次へと円形ボケとして「玉ボケ」をピックアップしてきてしまった背景と言うか、そういう人達/勢力が少なからず多く・・今、まさに「日本のボケ文化」は窮地を迎えていると、当方的には相当な危機感を抱いています(涙)

これは特にボケ味の「ボケ」を「boke」と表記した時に、非常に多くの外国人が「ボーク(ェ)」と発音してしまっている点を挙げれば理解できるのではないでしょうか???

ニッポン人として、自分の国の数千年に及ぶ文化を尊重してもらいたく思うのなら、ちゃんと「ボケ」と言ってほしいワケで、その想いを尊重した外国人記者が既に居て「Mike Johnston (マイク・ジョンストン)」氏です。彼が1997年に世界で初めて「bokeではなくて、bokehと綴り、そして発音すべきだ」と語って説明してくれた、真にニッポン人にとって日本語の精神性を強く述べてくれた、大変ありがたい人なのです!(祈)

その彼の大変貴重な記事は「Photo Techniqueの雑誌記事」の中で読めます。

…………………………………………………………………………

話を戻します。円形ボケはそもそも焦点距離が50㎜なので、それほど大きな円形ボケとして表出させることができません(汗) それでも小さいながらに、ちゃんと繊細なエッジ表現ができているところに (真円なのかどうかを別にして) さすがの光学設計と、当方はオドロキを以て受け取っています。

逆に言うなら、典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系として光学設計してきた第4世代 ~ 第5世代辺りでも、いわゆるグルグルボケみたいな表出の傾向を感じ取れない部分で、大変収光制御が優れているのだと、当方的には酷く感心した次第です (集光ではありません、収光です)!(驚)

光学系構成図を知ることには、そういう描写性の特徴なども勘案できる恩恵があるので、より分かり易くなるのではないかと、思います。

また一番右端のAPO SUMMICRON ASPH.の実写では、ハッキリ言ってどのような課題でピックアップしようとも、これ以上ないほどに追求された写りで仕上がっているのは間違いありません(汗)

さすがの140万円の実力だと思いますが(笑)、当方的には「観えすぎて却って辛くなる」点から、むしろその前の第4世代 ~ 第5世代辺りが最高のパフォーマンスではないかと受け取っています。

❷ 二段目

本当は (当方がいつも実写ピックアップしている目的では) ピント面の状況と背景ボケの印象を調べたい部分なのですが、世代間での実写数があまりにも多すぎて (全部足すと凡そ5千枚を超える勢い) とてもチェックできません(泣)

本来の狙いから観るなら、左端の第1世代の表現性が該当する印象ですが、第4世代 ~ 第5世代のピックアップ写真には、この後で段としてまとめている「空気感」すら漂っている写真にも視え、なかなかに素晴らしい出来上がりです!(驚)

❸ 三段目

この段では、被写体の素材感や材質感を写し込む質感表現能力の高さについて調査しています。

左端の第1世代などは、まさにカメラボディ側のAWB設定を調整しているのかも知れませんが、そこにコントラストの偏重が現れていない点でオドロキなのです!(驚)・・しかも白潰れしていません(汗)

さすがに本来求めていた質感としての「陶器の質感表現」性には、少々足りない印象も残りますが、ちゃんとノッペリした平坦な (二次元的な) 質感にまとまりすぎていない分でとても素晴らしい表現性です。

実は、この同じ傾向が次の第2世代の金属質の表現性にも残っている感がアリ、もう少し金属質らしい映り込みがほしいところです。ところが第3世代以降になってくると、その質感表現に際立ちが現れ、ピント面の解像感以前に質感表現能力の高さに繋がっているように受け取ります。

これはもしかしたら光学設計の問題なのかも・・知れませんッ(汗)

❹ 四段目

この段では動物毛だけをピックアップしていますが、残念ながら第5世代だけ動物を写した実写が発見できなかった為、コンクリートの質感表現として入れ込んでいます (スミマセン)。

❺ 五段目

今度は人物撮影です。当然ながら撮影時の現場での光の具合も大きく影響するのでしょうが、どうも第1世代 ~ 第3世代までの人物撮影では、肝心な人肌表現に課題が残るように印象を受けました。

ところが第4世代 ~ 第5世代ではポートレートレンズ顔負けなくらいに人肌感が増しており、やはりこれはダブルガウス型光学系での特典的な要素なのかも知れません(汗)

❻ 六段目

この段ではこのモデル「SUMMICRON f/2シリーズ」で一番知りたかった「明暗の表現性」或いは「陰影の粘り強さ」についてピックアップしています!

さすがのLeitz/Leica製と頷くしかない結果で、少々拍子抜け的な感想ですが(笑)、空気感まで漂わさせてしまうところが、やっぱりのライカなのだと納得ですッ!(笑)

この臨場感表現の強さは、他に代えがたいものがありますョね???(驚) 写真には「臭い」まで写し込めると当方は信じていますが、光学設計の変遷があるにもかかわらず、そういう実写が全世代で残せている点でオドロキなのです!(驚)

特にカラー成分の振り分けで偏重しかねない白黒撮影でこれだけ残せているのは、本当に素晴らしいですッ!(祈)

❼ 七段目

この段では、本来なら階調表現/トーン表現や、低コントラスト下での例えば壁とかガラス質とかの表現性をチェックしたいのですが・・該当する実写があまりにも少なすぎて「空」に絞ってしまいました(笑)

例えば左端の第1世代の実写では、住宅の外壁の感じが非常に伝わってくる階調表現でちゃんと残せており、本当に「酸化トリウム」を含有しているのかと疑いたくなるくらいです(汗) 第5世代の白黒写真ですら、暗部に黒潰れがそのギリギリの限界で耐えている写りであり、本当にため息混じりです(汗)

❽ 八段目

この段でもやはり二番目に調べたかった要素である「空気感」についてピックアップしました。おそらくは光の加減と (それは光学設計に於けるフレア処理の一貫) ボケ味との関係性でこれだけの「空気感」を写し込めるのだと思いますが、必ずしもどんなオールドレンズでも写し込める要素ではないのが「空気感の表現性」なので・・まさにオドロキしか残りません(笑)

❾ 九段目

観れば分かりますが、この段では光源や逆光耐性について調べています。そもそもどの光学設計でも (どの世代でも) 黒潰れに非常に強い、耐えられる表現性に仕上げられている点で、何だかライカの一貫した光学設計に於ける企業姿勢に感じ入っているところで御座いまする(汗)

まぁ~それは、確かに高利潤追求型のシステムが完成しているからこその現れなのでしょうが、ブランド力だけに頼っていない「確かな光学設計の要」をシッカリ掴んだまま離していない点で、だからのライカとも言えそうです(涙)

特にこういう側面から眺めるのは、今ドキのデジタルなレンズの表現性を観ると、余計に強く感じますね(笑) いったいどの光学メーカーでも同じようにクッキリ、カッチリ、バッチリ写ってしまう表現性の中に、どのように各光学メーカー別での「光学設計の妙」を表しているのか、写真スキル皆無な当方には・・まるで見えてきませんね(笑)

そういう意味で、当方的には第4世代 ~ 第5世代辺りの写りで、もぅ十分にお腹いっぱいになるワケで(笑)、欲を言うなら、第1世代 ~ 第2世代の中からチョイスした1本と、第4世代 ~ 第5世代の1本と言う・・2本体制で臨めるのなら、もぉ~これ以上ないくらいに晩酌の友になってしまうと思うばかりで御座います(笑)

それは例えばリアルな現場で、多少のフレア感を (光の反射具合を) 写し込みたいなら/残したいなら、第1世代 ~ 第2世代のほうの1本で撮影すれば最適なように感じますし、別のシ~ンでは第4世代 ~ 第5世代のキッチリした耐性能力を全面に打ち出す写真として残したり・・そういう楽しみが2本体制で叶うのではないかと思ったりもしました。

つまりこれらのチョイスの根源には、感覚的な/印象的な側面での話に偏らず(笑)、そもそもの光学設計の変遷から捉えた受け取りとして考えられるメリットが・・あると申し上げています!

だからこそ (何度も言いますが) 冒頭の一覧の如く「光学設計の変遷から世代を捉えた」表として、モデルバリエーションを捉えた次第です(汗)

確かに筐体外装の意匠の相違や、光学系の蒸着コーティング層が放つ光彩の違いから、モデルバリエーションを捉えていく手法もあるのでしょうが・・当方的には「写真の写り方に大きく影響を及ぼすのは、光学設計だけ」との確信から・・モデルバリエーションの世代を決める際には、その基準に光学設計を当てているのです。

…………………………………………………………………………

以上でこのモデルの背景やバックボーン的な説明として終わりたいと思います。ここから先は、オーバーホール/修理作業の工程解説を載せていきます。

なお、冒頭で述べていた中に今回扱った第2世代に於ける光学設計から捉えた時、新たな課題がフツフツと湧いてきたと申し上げましたが、それはそもそもの開発案件であった特許出願申請書内の記述から「1mを超えて最短撮影距離を短縮化させてきた」との告知、合わせて実際に光学系第1群前玉と第2群との間の「空気レンズ層」の距離をデジタルノギスを使って計測した時「1.52㎜」と、まさに「DRレンズ (Dual Range Type)」と同一の実測値を得た結果、もしかしたら「第2世代も最短撮影距離50㎝辺りまで、本来の光学性能を維持し続けたままの撮影に資する」のかも知れない・・と微かな期待を寄せているところです!(祈)

かと言って、確かにDRレンズ用の専用メガネを装着できない点で、適さない疑念でしかありませんが、実は今ドキのデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラにはマウントアダプタと言う強力な助っ人が居るので(笑)、そこに例えば「5㎜の繰り出し/収納」を実現させられる、マクロヘリコイド付マウントアダプタを介在できれば・・LM⇔SONY Eマウントアダプタみたいな・・その5㎜の繰り出しで、おそらく70㎝を超えて最短撮影距離を短縮化できると思うのです。

するとこの時、なんと光学設計者自身のコトバとして「従来の1mを見据えた光学設計と同一の性能を維持できた」と言う「御言葉」が光り輝いて神々しく浮かんできたり・・するのです!(祈)

それは逆に言うなら、どんなオールドレンズのモデルでも、エクステンションや延伸筒を間に挟んで撮影すれば、必ず仕様諸元値の最短撮影距離を超えて近接撮影が適います。

然しですョッ!・・そこに光学設計者自身のコトバとして「近接しても光学性能、堕ちてないョ」と背中のほうから囁かれたら・・それは計り知れない自信に繋がると思うのですョ!(祈)

だって、ライカのオールドレンズで48㎝ですョ!!!(驚)・・驚異の世界ですッ!

ライカ製オールドレンズなんだと思っただけで、そんな48cmの世界と言うのは、まるでマクロレンズ (VISOFELXみたいな) 世界のように受け取ってしまうから、それだけでもぅ不思議いっぱいですッ!(笑)

逆に言うなら、そんな48cmの近接撮影などは、当時の一般的な日本製オールドレンズの分類で捉えれば、多くのモデルで45cmなどはまるで当たり前の世界だったワケですが、それ『Leitz/Leica』と言うだけで、もぅ必要十分にして、且つ至上の歓びにしか成り得ないのです。

もちろんファインダー越しであるメガネを装着しなければ、それこそレンジファインダーカメラの世界では意味がない話ではありますが (つまりDR Summicronの必要性と言うか価値の問題)、そこはそれ、今ドキのデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラにマウントアダプタ経由装着できる現在だからこその美味しい味わいを楽しめるワケであって(笑)、超一流シェフの料理を五つ星レストランで流儀に則って頂くのも格別ながら、当方のような底辺庶民には、むしろマウントアダプタ経由のほうが楽しめる範囲が広がって、撮影意欲が増すと言うものです・・(汗)

それは最後に、今回扱った個体が仕上がってからのミニスタジオでの実写で試してみたいと思います。

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』・・つまり『DOH』・・を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』・・つまり『DOH』・・を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

今回の個体を上の全景写真の状態までバラして撮影できるのに、実は2日を要しており(涙)、正直まるで「技術スキル認定試験」をヤラされているような心持ちで臨んでいた次第です・・(恥)

ハイ、自分の技術スキルの低さをイヤと言うほど味わい、堪能できたこの2週間でしたッ!(恥)

そうなのですッ! な、何と、2週間がかりで今回の個体のオーバーホール/修理作業を終わらせています。14年間で、さすがに2週間がかりと言うのは・・ゼロぉ~ぉ~!・・とコダマして返ってくるくらいの勢いでゼロですッ!(恥)

ちょっと、もぅ今すぐに引退して逃げたい気持ちになりました・・(恥)

どうしようもなく・・恥ずかしいですッ!!!(恥)

と言っても途中3日~4日間ほどは精神的に追い詰められて過呼吸に陥り、体調を崩して寝たきり状態になっていましたが、それを差し引いても10日間の整備日程と言うのは・・アリマセンッ!(恥)

当初オーバーホール/修理をご依頼頂いた内容は「マウント部とヘリコイド部のガタつき」また「光学系のクモリ」と言う内容でしたが、光学系内のクモリはともかく、そのガタつきと言うのは決してマウント部とヘリコイド部でのガタつきではなかったことに起因して、要は「原因不明」の勢いで当方的には「まるで分かりません! まるで掴めません!」みたいな、何処かの金字塔的SF映画 (プレデター vol.1) の如く、自身の経験値にも体験にも一切残っていない「得体の知れない、何か!」に遭遇しているかのような・・当方にとっては、そう言う状況を指してホラ〜的と呼んでいる・・そんな鳥肌めいた状況だったのです(怖)・・要は「原理原則」が通用しなかったのです(恥)

・・ダダダダダンッ! テコン、テコン、テコン・・。

そんなプレデターのワンシ~ンのバック音楽が聞こえてきそうな雰囲気でした・・(笑)

結論から申し上げれば、残念ながら今回扱ったこの個体は「ニコイチ/サンコイチ」どころではない・・・・・・ドナーレンズの寄せ集め・・・・・・みたいな、どうにもこうにも整合性を持たない部位の組み合わせであることを、進言申し上げます(涙)

おそらく同一モデル「Summicron 5cm f/2 rigid (LM)」なのでしょうが、そのドナーレンズ複数個体から集めて「1つの個体に仕上げられた」のではないかと、現段階では答えを導き出しています。

それには複数の複合的要因が重なっていた為に、このように10日間もの時間を要してしまいました(涙)

逆に言うなら、一般的な (と言う表現はあまり好ましく思っていないのですが)「ごまかしの整備」で、何かのパーツを転用してきて「ニコイチ/サンコイチ」しているなら、その転用してきたパーツの目的と役目から推定できるのですが、今回の個体は部位と部位それぞれが転用されて合体していた為に、それを初期段階から推定していくことが・・・・・・できなかったのですッ!(涙)

それはそもそも今回の個体の扱いが初めてであったことも、大きく影響しているのは間違いありません。

・・当方の技術スキルの低さ故の話です!(恥) 申し訳ございません!

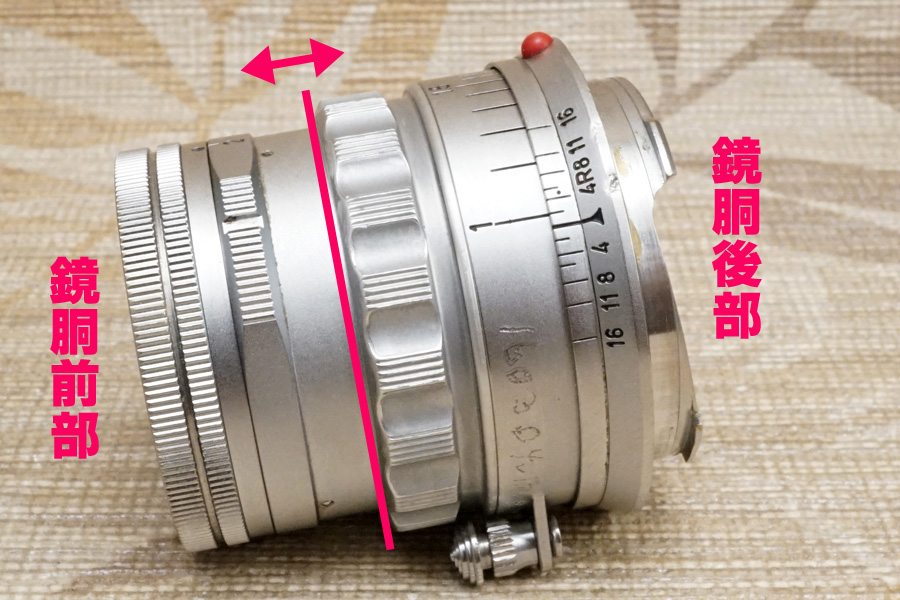

このモデルは、後から判明しましたが、鏡胴二分割方式の製品設計で造られていおり、最終的に判定できた内容としては「光学系前群の転用」に「鏡胴前部の転用」或いは逆に「絞り環の転用」も含まれているのかも知れません。いずれにしても、先ず第1に鏡胴「前部」だけで転用が繰り返されています。

さらに鏡胴「後部」であるヘリコイド群のほうとも一致していませんから (何かの構成パーツが1つだけ足りないように思う)、最低でも3つの部位の合体個体、或いは最悪の場合4つの部位の合体品とも指摘できる勢いなのです・・(涙)

・・スミマセンッ。

きっと、イエ、期待に胸を膨らませてお待ち頂いていたのは間違いないと思うので、意気消沈させる方向性にしか成り得ないお話をしてしまい・・本当に申し訳ございませんッ!(涙)

そして、実は昨日になってようやく判明したのですが、当初バラす前時点で鏡胴にガタつきが発生していた理由は、マウント部とヘリコイド部のガタつきではなくて「鏡胴前部と後部のガタつき」であり、要はオーバーインフ量が2メモリを超える勢いだったことを「ごまかしの整備」で仕上げた結果、その分のスペース/空間が鏡胴前後の間に空いたままになっていて、結果的にガタつきを生じていたと分かりました (鏡胴前後の間に含まれる/挟まれるシム環が欠落していると思います)。

つまり確かにバラす前時点でガタつきは起きていたのですが、どうしてそういう隙間が空いていたのかをすぐに掴めなかったのが・・当方の技術スキルの低さ故と申し上げている次第です(恥)

普通の「ごまかしの整備」であれば、いつもは1つのパーツか或いは部位にしても1つの部位の転用が多いのですが、今回の個体は複数の部位が重なって転用されていた為、そんな個体を今までの14年間に扱ったことが無かったので・・こういう始末だったワケです!(恥)

・・これを恥ずかしいと言わずして、いったい何としましょうかッ!!!(恥)

そのような当方の恥ずかしい一面の内容について、ここから細かく解説していきます(恥)

当方は巷で指摘されているように「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話であり(笑)、この点については当方の前のブログのほうで、14年間さんざんその内容を語ってきました(涙)

今回もそれが影響しているワケで、本当にご依頼者様に対し、この上なく申し訳なく、平伏してお詫び申し上げます!(涙)・・申し訳ございませんッ!

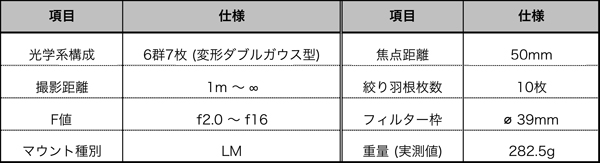

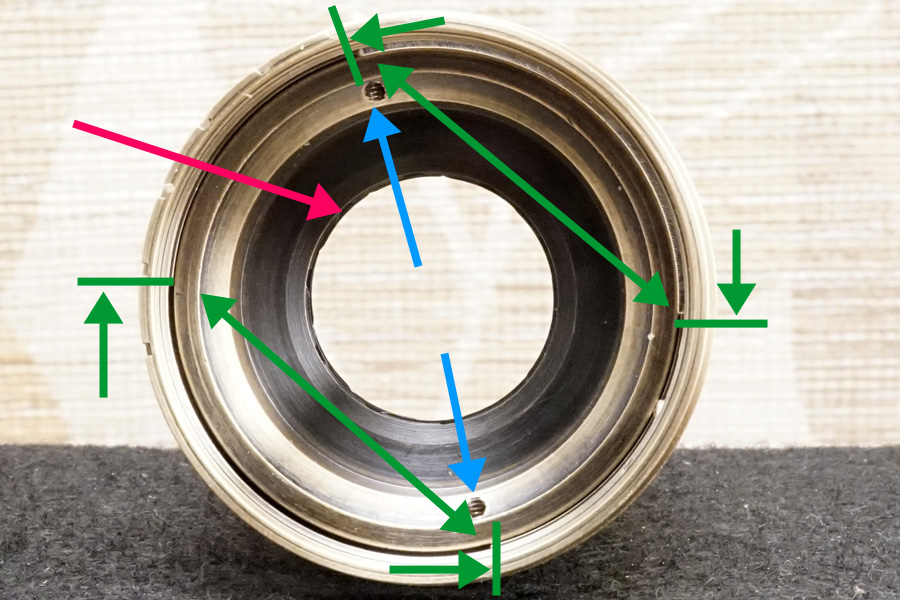

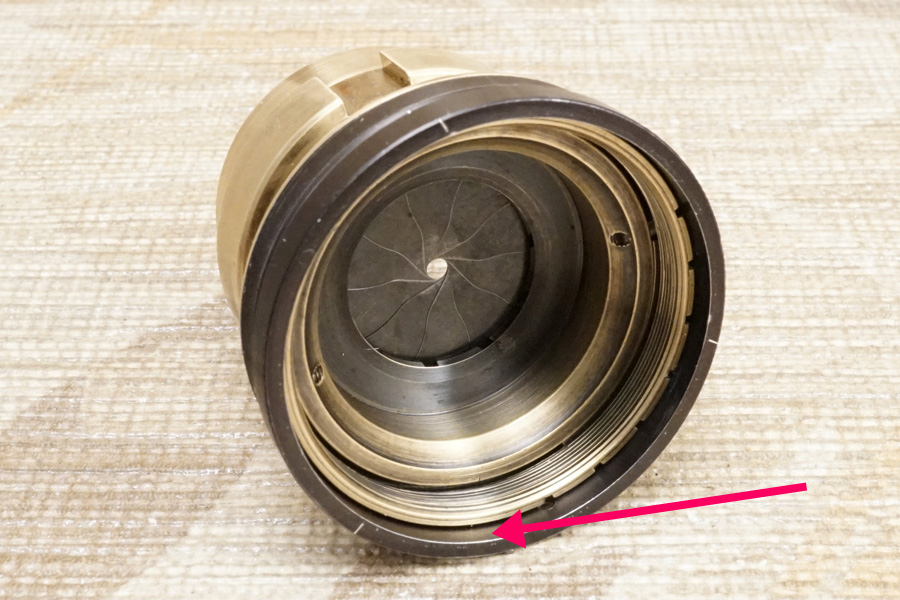

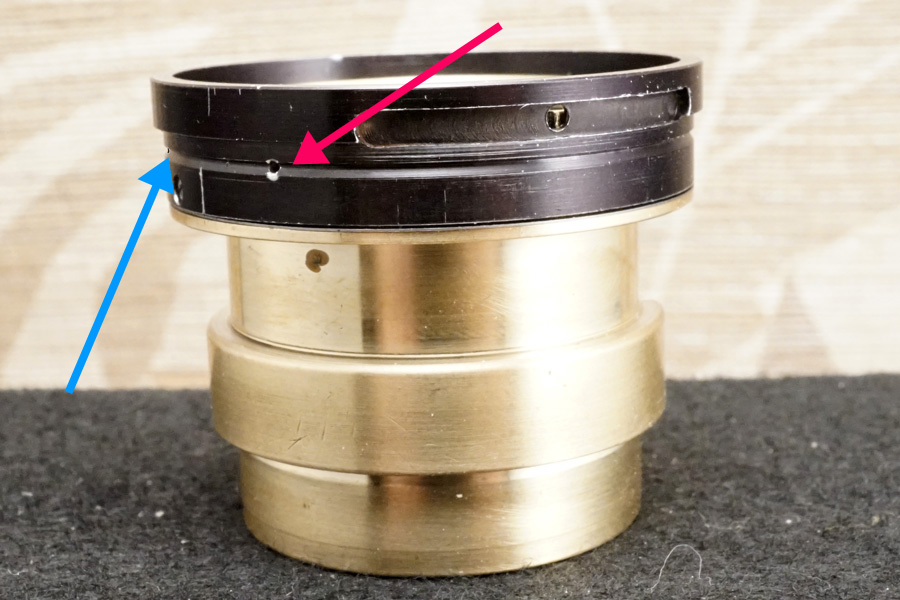

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する黄銅材で研削されている鏡筒です。赤色矢印で指し示している箇所全てに『平滑研磨』を施してあります。また光学系後群が格納される場所であるグリーン色の矢印で指し示している箇所も同様『平滑研磨』済みです。

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する黄銅材で研削されている鏡筒です。赤色矢印で指し示している箇所全てに『平滑研磨』を施してあります。また光学系後群が格納される場所であるグリーン色の矢印で指し示している箇所も同様『平滑研磨』済みです。

上の写真ではピッカピカに黄金色に光り輝いていますが(笑)、実は当初バラした直後に溶剤洗浄した直後は「焦げ茶色」だったりします。それは黄銅材の経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビの結末なので、普通一般的な整備作業では、そのまま整備が施される為、必然的に抵抗/負荷/摩擦が増大していく方向性にしか至らない結果『グリースに頼った整備』しか行われていません(笑)

さらにもっと内情を暴露してしまうなら、そのような経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビが極端に酷い場合 (進行している場合)、グリースを塗る以前に、バラす際も組立時も同じように「高温加熱処置」によって、金属材の熱膨張を活用させてバラしたり組み立てたりしています。

実際、今回の個体も光学系前群を反時計方向に回して取り外す際に一切微動せず「加熱処置」でバラしていますし、さらに光学系前群内の各群の光学硝子レンズすら、その取り出し時には完璧にハマっていた為、やはり「加熱処置」を施して取り出しています。

それは特にコバ端着色で「反射防止黒色塗料」が塗布されていた為、その影響から「もしかしたら確実に格納されていなかった」ままに、過去メンテナンス時に組み上げられていた懸念も捨てきれません(汗)

何故なら、当初バラす前時点の実写確認では「極僅かにアンダーインフ状態」だったからです。

ご依頼内容では「正しく無限遠合焦」とのご指摘でしたが、当方の当初バラす前時点の実写確認判定では「極僅かにアンダーインフ状態」であり、要はピント面が甘いのです。

そもそも今回のモデルの扱いが初めてだったのですが、にもかかわらず、どうしてそのようなピント面の鋭さ感について判定を下せるのかと言えば・・それは純粋に、今まで扱ってきた数多くのライカ製オールドレンズの、特に標準レンズ域のモデルのピントの鋭さ感を知っいるから・・と言えばご理解頂けるでしょうか???(汗)

もちろんそれは実際に当初バラす前時点の実写確認時に「ピーキング反応領域」をチェックしている為、仕上がり後の実写確認でその領域が広がった/多くなった事実を以て「解像感が増した」と判定を下しています。

それは焦点距離と開放f値から計算した被写界深度の前方/後方の両端で、実距離でのピント面でピーキング領域を確認している為、例えばそのような実距離での住宅の外壁の何処から何処まででピーキング領域が色づいていたのか、それをチェックすれば、バラす前後での実写確認でその整合性と解像度感の増感に結び付けられると言うものです。

そういう具体的事象を基に判定を下している話なので、当方が勝手に言い繕って言い訳を述べているワケでは・・アリマセンッ!(笑)

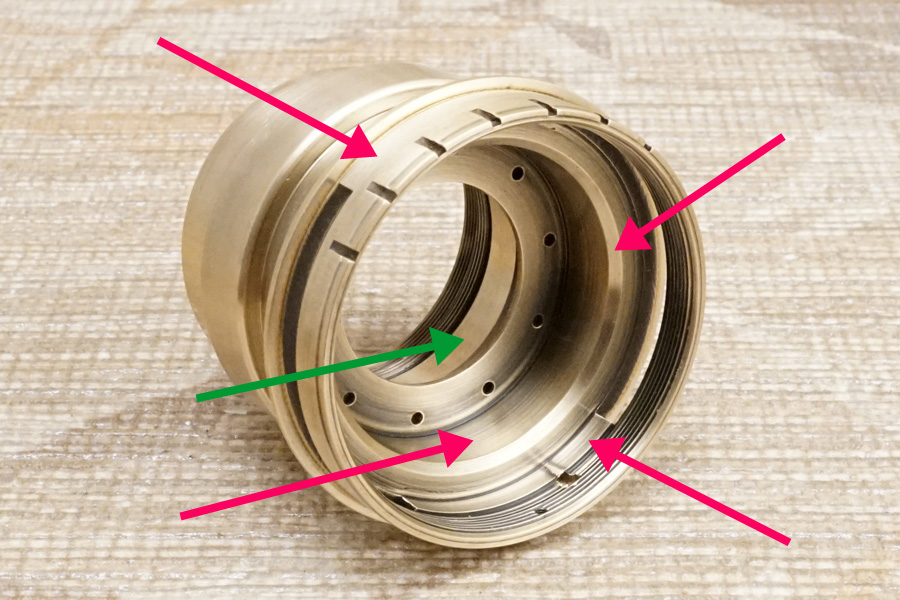

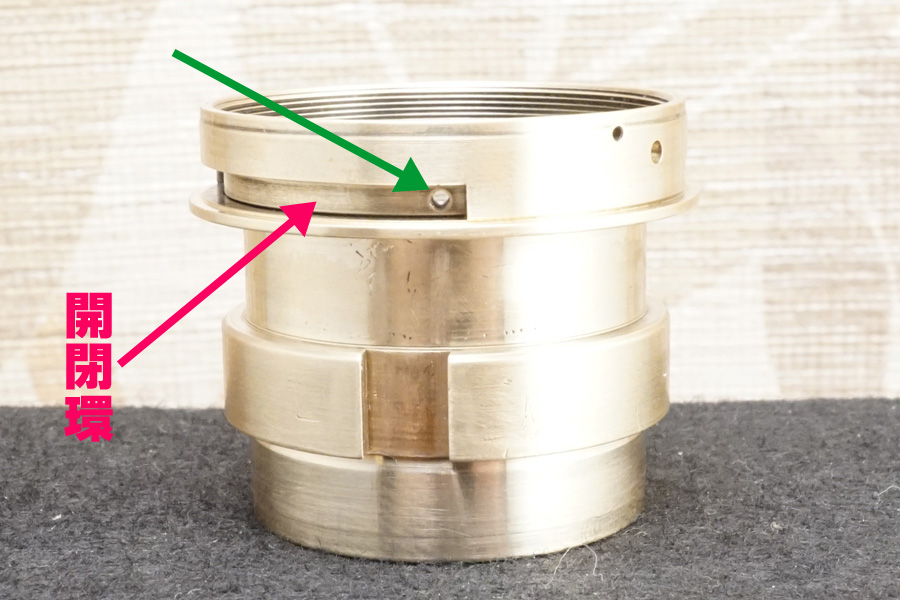

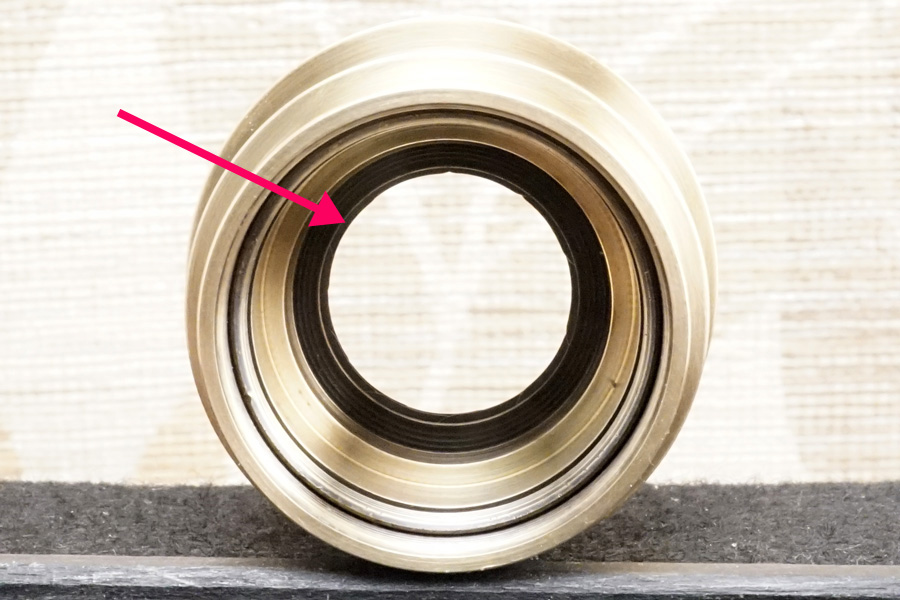

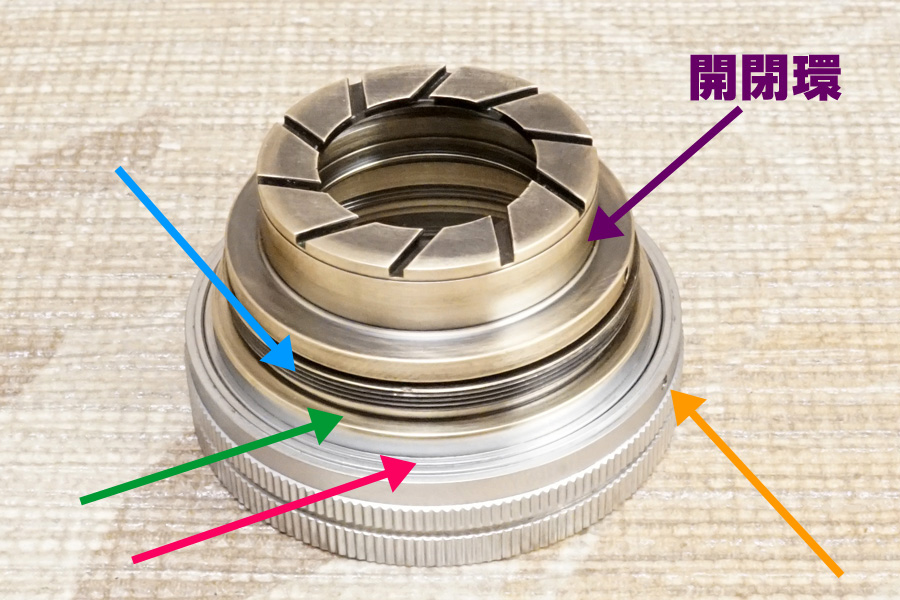

↑光学系前群格納筒 (㊧) と絞りユニット内の構成パーツの1つである「開閉環 (㊨)」を並べて撮影しています。

↑光学系前群格納筒 (㊧) と絞りユニット内の構成パーツの1つである「開閉環 (㊨)」を並べて撮影しています。

赤色矢印で指し示している箇所の全てを『平滑研磨』して仕上げました。

これら赤色矢印で指し示している箇所の全ては、当初バラした直後は「焦げ茶色」に酸化/腐食/サビが進んでいる状況でしたから、その「酸化/腐食/サビ=抵抗/負荷/摩擦の増大」と言う式を因数分解しているような話です(笑)

↑ヒックリ返して裏側を上に向けて撮影しています。同じように各所を『平滑研磨』済みです。

↑ヒックリ返して裏側を上に向けて撮影しています。同じように各所を『平滑研磨』済みです。

そして上の写真を観るとよ~く分かりますが、黄銅材のままの場所とサテン仕上げ (微細な凹凸を伴う梨地メッキ加工) の場所に分かれています。

この違い、いったいどうしてこのようにメッキ加工と、そうではない場所とが混在するのかについて、ちゃんと「観察と考察」を進め「原理原則」に則って整備している整備者が異常に少ないのも・・事実ですね(笑)

特に黄銅材のままの場所については「ちゃんと意味があってそのように製品設計されている」ことを、多くの整備者が認めようとしません(笑)

↑開閉環が被さると、こんな感じになるので、この状態で光学系前群が絞りユニット直上にセットされていることを理解できると思います。

↑開閉環が被さると、こんな感じになるので、この状態で光学系前群が絞りユニット直上にセットされていることを理解できると思います。

するとこの時、必ず考えなければイケナイのは、いったい何処と何処が互いに接触し合うのか、そしてそれはどのように接触するのか・・そういう事柄をちゃんと真摯に真正面から臨んで整備しているのかどうかを、当方は問うているのです(笑)

・・だから『平滑研磨』するのです!

逆に言うなら、当方はそういう「グリースに頼った整備」と言う「ごまかしの整備」を行っていません(笑) それは経年の中で、オールドレンズ内部に廻ってしまう、不必要な揮発油成分を極力低減させたいからで、低減させることで「最終的に光学系内の蒸着コーティング層の耐性を、より長く延命化させたい」のが狙いです。

逆に言うなら、当方がオーバーホール作業を始めた14年前の市場と比較して、最近の市場に流通している個体の非常に多くの個体の光学系で「当たり前のように薄いクモリを生じてる現状」は、明らかに14年前、いえ10年前と比較して非常に多くなっています。

ところが、それら市場流通している個体の製造年度は、数十年の幅で千差万別のハズです(笑) ではいったいどうして製産時期が数十年もの時間の幅を持つのに「どうして同じように薄いクモリを生じているのか」と言う点について、真正面から研究しようとしている整備者が・・あまりにも少ないことを、当方は今問題視して申し上げているのです。

そこにヒントが隠されていると当方は結論づけしたのです。もちろん過去メンテナンス時の整備回数は数回行われ続けているのが常なのはすぐに分かりますが、その中で一つだけ共通点があることに気づいたのです。

・・それが「反射防止黒色塗料」の着色です!

これは実は昔に取材させてもらった、工業用光学ガラス精製会社様でのお話の中で、お聞きすることができた時に初めて理解に繋がったのです。

もちろん塗装が主体の会社ではありませんから、必ずしもその全てを把握できているワケではないにしても、ちゃんと研究されていて、そのような着色される塗料の塗膜成分が、いったいどのように蒸着した蒸着コーティング層の経年に影響を及ぼしていくのかについて、お話を伺ったのです。

それで初めてオールドレンズの (特に) 光学系内に着色されている「溶剤で溶けて除去できる反射防止黒色塗料」の悪行について、ようやく理解することができたのです(涙)

これは実は光学メーカーが使っていた (昔の) コバ端着色用塗料との関係性から研究していらした内容ではありますが・・つまり今ドキのオールドレンズ内部に着色されている、得体の知れない反射防止黒色塗料のほうの話ではなく・・それすら光学硝子レンズに蒸着されている蒸着コーティング層の経年劣化進行に伴う影響は、決して「ゼロ」ではないと知る機会を得たのです(汗)

そこから当方の「反射防止黒色塗料」との闘いがスタートしましたッ!

さらに申し上げるなら、その取材の前段階で、実はもう1つ金属加工会社の社長さんにもお話を伺っており、金属材に塗布されたグリースの成分が、後にどのようにオールドレンズの内部に廻っていくのか、さらにいったいどのような影響を及ぼしているのかについても、知る機会を得られたのです。

これら2つの会社様は、お察しのとおり業界が全く異なる会社様であったにもかかわらず、それらお聞きしたお話の中で「一致点を見出だせた要素が存在した」点で、当方の覚悟が決まった次第です。

それはグリースの成分と「反射防止黒色塗料」の成分との化学反応です!(驚) さらにそれをもっと厳密に表現するなら、そこには「水 (水分質)」が介在していることを知り、皆さんが「油と水は互いに弾く関係」と信じてやまない中で、実はそこに「界面張力の原理」が働き合い、オールドレンズ内部の揮発油成分が、実は水分質を留めさせる誘引効果を生み出し、そこに塗料の成分が (長い時間の中で) 化学反応を伴い蒸着コーティング層に固着、或いは変質を促していく工程を理解することに至ったのです(怖)

この時初めて、近年の「光学系内の薄いクモリの発生状況」に共通性、画一性を感じ取りました。

なんだかんだ言っても、しょせん蒸着コーティング層も鉱物を真空引き蒸発させて光学硝子レンズの表層面に蒸着させているワケですから、その鉱物由来の蒸着コーティング層には「水分質」はカビ菌の繁殖以前に (水分が含有する栄養分を糧にして繁殖するから)、そもそも蒸着コーティング層のクラック/亀裂から光学硝子レンズ材に対する脅威を与え続けているワケで、とてもそんな世界/状況は人の眼で肉眼で視認できるような世界では・・アリマセンッ!

このような知見に立った時、初めて「オールドレンズ内部に塗布するグリースは、必要最低限でアルベキ」と悟り、且つ経年の中で生じてきた酸化/腐食/錆びも、可能な限り除去することで、それがそのまま「必要最低限のグリース塗布に直結する」との『解』をもたらし、最終的に当方が主張する『DOH』へと発展していった次第です(汗)

水分が光学硝子レンズに脅威になっている、最も分かり易い例は「結露」ですね(笑)

その「結露」は、なにも冬だけの話ではありません。夏ですら気温差で結論を生じています。その結露を放置していたが為に、その結露の広がり形状/状況のままにカビ菌糸が繁殖していった痕跡を、とても多くのオールドレンズの光学系で今までに発見してきています(涙)

さらに一歩進んで「光学清掃の定説は悪行であった」ことも、非常に多くの人達が一切語ろうとしません(汗)

皆さんが当たり前のように使う「無水アルコール」で光学清掃するから、実は光学硝子レンズのまず最初の露出面たる蒸着コーティング層の劣化が進んでいきます(涙)

もちろんノンコートのモデルなら、それはダイレクトな光学硝子レンズ材の劣化そのモノを導いているような話でしか・・アリマセンッ!(怖)

それは実際に前述した工業用光学ガラス精製会社様での取材内容と共に、実は当方の14年間の体験値の積み重ねから、その2つが完全一致した点で「100%間違いない事実」としか指摘できないからです。

蒸着コーティング層、ひいては光学硝子レンズ材の表層面の脅威は「イオンの移動」です!

「無水アルコール」を現液のまま使って光学清掃することで、実はその揮発時に、潜熱の影響によって蒸着コーティング層に非常に微細なクラックが無数に入っていきます。そのクラック/亀裂から次第に深層に向かって水分質が侵入を繰り返し、その水分質に含有する特に二酸化炭素などの要素から化学反応に伴い経年劣化進行が促されてく仕組みになっています。

その最たる例が「白ヤケ」や「青ヤケ」と呼ぶ現象ですね(涙)

つまり「無水アルコール」を現液のまま使うのが・・悪いのですッ!(汗)

すると今度は「水を何%混ぜると良い」などとすぐにネット上で解説しているサイトが現れますが(汗)、とんでもありません!・・どうして水分を与えるのでしょぅか???(笑)

もう一度言いますッ! 水は「天敵」です。水を使って光学清掃するなど、以ての外です。

光学清掃には「光学清掃液」をちゃんと使うのが100%正統的な光学清掃手段です。「無水アルコール」は特に蒸着コーティング層にとって天敵なのですッ!(怖)

そうやって自分の眼で視えないからと、公然と平気で使い続けるから、結果的に生じてしまった無数の微細なクラック/亀裂から、経年の中で水分質が侵入を試み、溜まって、やがて二酸化炭素などの成分によって光学硝子レンズ層が脅かされていきます(怖)

実際、光学硝子レンズ表層面以前に「クモリを生じた蒸着コーティング層ほど、厄介なモノはない」くらいに、今ドキの非常に多くの流通個体に薄いクモリが当たり前のように生じています(涙)

詳細は当方のブログ『第60話:オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』で語っていますから、興味関心がある方はご覧下さいませ (超長文です)。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

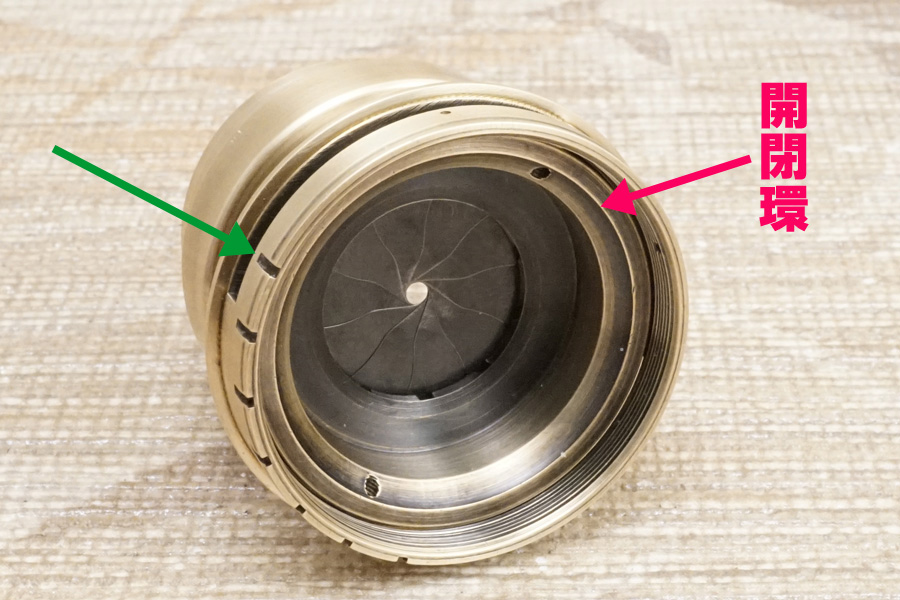

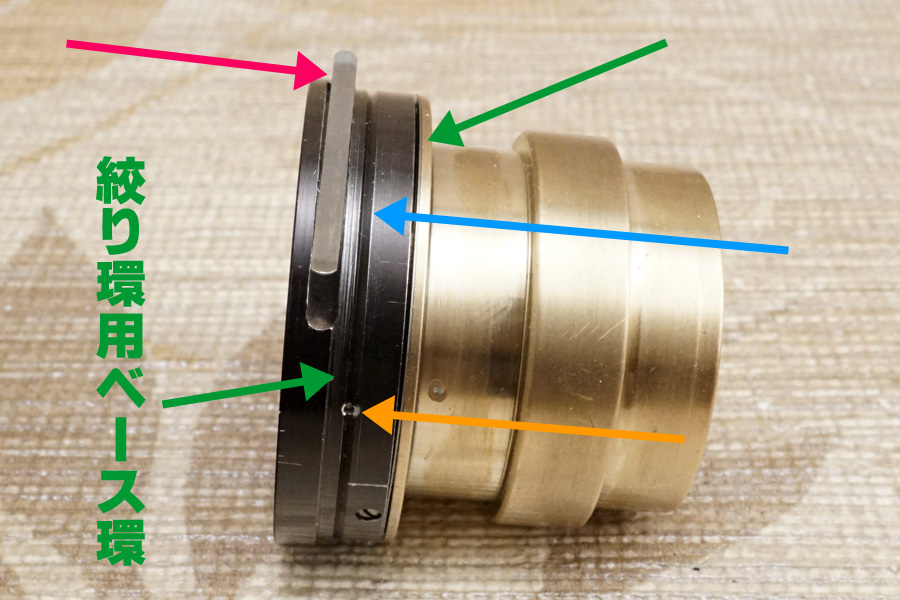

↑鏡筒最深部に絞りユニット (開閉環) をセットし終わりましたが、上の写真の状態ではまだ開閉環が固定されていない為、このまま下向きにすると絞り羽根が浮いてバラけてしまいます(汗)

↑鏡筒最深部に絞りユニット (開閉環) をセットし終わりましたが、上の写真の状態ではまだ開閉環が固定されていない為、このまま下向きにすると絞り羽根が浮いてバラけてしまいます(汗)

グリーン色の矢印で指し示している箇所に「絞り値キー」と呼ぶ、各絞り値でのクリック感を実現させる為に、切り欠き/溝が用意されています。

仕上がった個体の絞り環操作で、絞り羽根の開閉を見ていると分かりますが、絞り値によって絞り羽根が閉じる角度の移動量が違います。開放側では閉じる角度の変化が大きいのに、最小絞り値側ではたいして多くありません。つまり「最小絞り値側では閉じる絞り羽根の移動量/傾く角度は少ない」ことが分かります。

ところが上の写真のように、カチカチとクリック感を伴う溝は「定量で刻まれている」ことを・・皆さんは知りません(汗)

これが意味するのは「絞り羽根のカタチでそのように仕向けている」ワケで、特に絞り羽根の一部に孤があったり、平坦だったり、曲がったりしている理由は、それを補っているからです。

一方で、例えばこの溝が一定量ではない (等間隔ではない) 位置で刻まれていれば、それは「絞り環の移動量=絞り羽根の開閉角度の変化」と言う道理になり、その場合の絞り羽根のカタチは、逆に一定のカタチで均等だったりします。このような事柄が「原理原則」だと申し上げています。

従って、このモデルには「絞り環のクリック位置を微調整する機能が与えられていない」ことに気づく必要がありますね(笑)

例えば開放f値:f/2の位置は、どんなに絞り環を繰り返し組み直し作業しても、全てで同じ位置でしかセットできない製品設計であることを表しています(笑)

こういう事柄が「観察と考察」であり、道理なのだと知るべきなのですッ。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所に居るのが「開閉環」です。さらにその途中にグリーン色の矢印で指し示している箇所にネジ穴が開いています。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所に居るのが「開閉環」です。さらにその途中にグリーン色の矢印で指し示している箇所にネジ穴が開いています。

上の写真の状態は「開放時」のときの絞り羽根の状態なので、先ずはこの写真を記憶しておいて下さいませ。

↑今度は最小絞り値側まで「開閉環」を回している状態で撮影しています。同じようにグリーン色の矢印で指し示している箇所にネジ穴が来ています。

↑今度は最小絞り値側まで「開閉環」を回している状態で撮影しています。同じようにグリーン色の矢印で指し示している箇所にネジ穴が来ています。

ところが赤色ラインで囲ったように「開閉環」が浮き上がっているのが分かります (写真上方向に浮き上がっている)。

これは組み込まれている10枚の絞り羽根が、最小絞り値側で重なり合った時「界面張力原理」に従い、接触面積の少ない方向に膨張していくチカラが働いていることを解説する写真撮影なのです(笑)

つまりこの写真が意味するのは「最小絞り値側に向かうに従い、絞り環操作には抵抗/負荷/摩擦が増大するチカラが働く」ことを述べています。これは実際前玉のほうから、光学系前群格納筒がネジ込まれて「絞り羽根を押さえ込む」から、そのチカラは減じられています (つまり上下方向のチカラと、絞り環操作時の回転する水平方向でのチカラの相殺で成り立っているバランスであることを知るべき)。

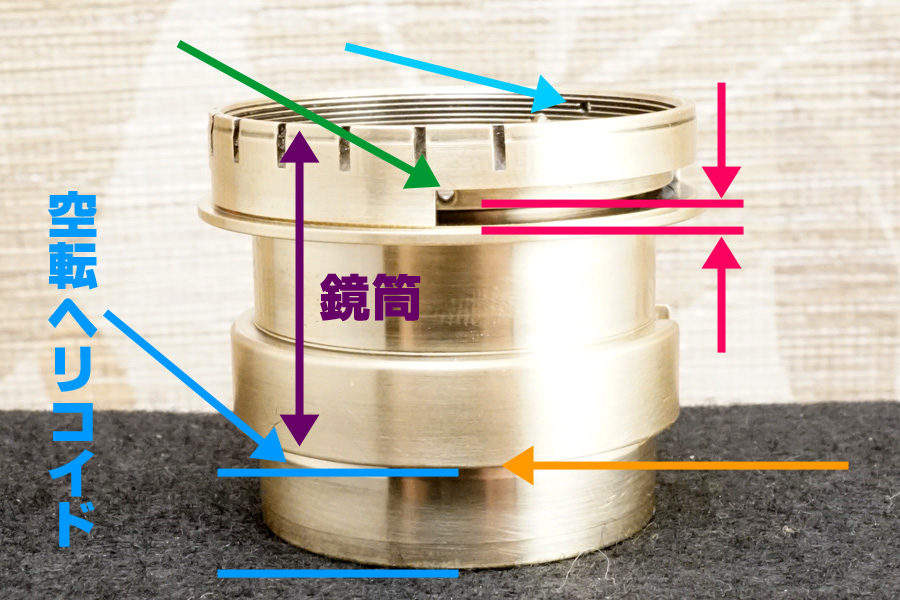

さらに実は、上の写真を撮影した時にはまだ知らなかった (理解できていなかった) のですが、パープル色で表記した鏡筒に対して、その下部に位置する「空転ヘリコイド (ブルー色ラインで囲っている部分)」が、外せていなかった時の写真なのです(汗)

後になって判明しましたが、この「空転ヘリコイド」の上部に鏡筒がネジ込まれる製品設計だったのです。

ところが過去メンテナンス時の整備者が、ガッチガチにネジ込んでしまった結果、専用治具を使っても回らず、且つ「加熱処置」しても回らず、外れないのだと思いこんでいた時の撮影なのです(汗)

どうしてそれほどまで強くネジ込んだのかと言えば、これも後から判明しましたが「絞り値の基準・マーカー」の位置が、適切な位置に来なかったからです(汗)

それを何とかピタリと合わせようと試みて、無理やりネジ込んでいった結果、ガッチガチに固まってしまっていました(涙)

そして何から何まで後から判明していますが(汗)、さらにオレンジ色の矢印で指し示している箇所に、本当なら「シム環」が介在していたハズなのですが・・それがアリマセンッ!(泣)

もしかしたら無くても良いのかも知れませんが、まだ初めての扱いで1本目なので、よく分かりません。とにかく、この個体には「シム環」がありませんでしたッ。

まだあります。ブルー色の矢印で指し示している箇所にはネジ穴が開いており、この位置で光学系前群格納筒が締め付け固定される結果、光学系前群を格納する位置 (何処まで深くネジ込まれるのか) が一定値で決まっていることを表しています。

つまり、光学系前群の光路長が一つしか無いことを、このネジ穴が語っているのです(汗)

結果、実はこのネジ穴こそが、絞り値の基準「・」マーカーそのモノなので、絞り値と・刻印位置のズレは、そのまま「光学系前群格納筒のネジ込み位置のズレ」に直結することを表しています。

これが先ず一番最初に問題になりました(涙) どうして光学系前群格納筒を最後までネジ込んだのに「穴の位置がピタリと合っていないのか」が分からなかったのです。

↑同じ鏡筒の組み上がり状態のままですが (まだ開閉環が固定されていない状態のまま) グリーン色ラインで囲っている領域が、絞り環操作で回る幅です・・開放側~最小絞り値側で絞り環が回る領域ですね。

↑同じ鏡筒の組み上がり状態のままですが (まだ開閉環が固定されていない状態のまま) グリーン色ラインで囲っている領域が、絞り環操作で回る幅です・・開放側~最小絞り値側で絞り環が回る領域ですね。

さらにその絞り環を締め付け固定する (と同時に絞りユニット内部の開閉環も締め付け固定する) 貫通用のネジ穴が両サイドに備わります (ブルー色の矢印)。

さらにご覧のとおり前玉側方向から覗き込んで撮影している写真ですが、赤色矢印で指し示している箇所に「絞り羽根のフチが僅かに顔出ししている」ことが分かります。

↑今度は同じ鏡筒を後玉側方向から覗き込んだ写真ですが、同じように赤色矢印で指し示している箇所に、多少多めに絞り羽根のフチが顔出ししているのが分かります。

↑今度は同じ鏡筒を後玉側方向から覗き込んだ写真ですが、同じように赤色矢印で指し示している箇所に、多少多めに絞り羽根のフチが顔出ししているのが分かります。

つまり前玉から見た時よりも、後玉側方向からのほうが「絞り羽根の顔出し量が多い」ことを説明しています。

要はこのモデルの開放f値:f/2.0と言うのは、決して完全開放ではなかったことがこれで分かります。これも製品設計の問題なので、決して絞り羽根の開閉具合を微調整できる話では・・アリマセンッ。

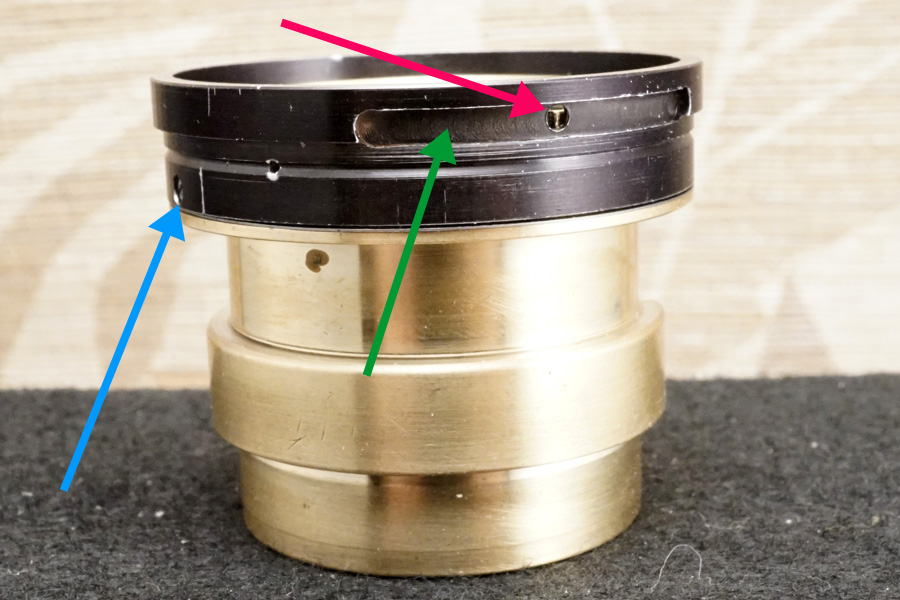

↑絞り環用のベース環をセットして、ようやく「開閉環」が固定されました。しかしご覧のように、赤色矢印で指し示している箇所が鏡筒のフチからだいぶ飛び出ています。

↑絞り環用のベース環をセットして、ようやく「開閉環」が固定されました。しかしご覧のように、赤色矢印で指し示している箇所が鏡筒のフチからだいぶ飛び出ています。

つまりこのことから、光学系前群格納筒をネジ込んだ時、最後まで締め付け固定すると、この絞り環用ベース環すら押さえ込んでいることになります。

要は光学系前群格納筒は「開閉環と絞り環用ベース環の2つのパーツを押さえ込む目的と役目を兼ねている」ことが確定したことを意味します。

結果、絞り環の操作性を微調整することも、このモデルの製品設計上として一切配慮されていないことが判明したことを説明しています。

↑再び鏡筒を立てて撮影しています。絞り環用ベース環の側面には開閉環と連結する締付ネジが見えています (ブルー色の矢印)。

↑再び鏡筒を立てて撮影しています。絞り環用ベース環の側面には開閉環と連結する締付ネジが見えています (ブルー色の矢印)。

↑反対側を撮影していますが、やはり締付ネジで内部の開閉環をと連結し終わっています (ブルー色の矢印)。

↑反対側を撮影していますが、やはり締付ネジで内部の開閉環をと連結し終わっています (ブルー色の矢印)。

ところがこちら側には全く別の要素が用意されており、カチカチとクリック感を実現する鋼球ボールが入る穴が空いています (赤色矢印)。つまりこの穴の奥に、前述した等間隔で刻まれている溝・・絞り値キー・・が来ていることがご理解頂けると思います。

結果、このモデルの製品設計では、開閉環を両サイドから締付ネジで締め付け固定するものの、それは絞り環の外側からは見えていないことになります (この上から絞り環が被さるから)。

そしてグリーン色の矢印で指し示している箇所に備わる凹み部分/窪み部分に「板バネ」がセットされて、カチカチとクリック感を実現させる反発を与える製品設計なのが理解できます。

↑こんな感じで鋼球ボールが穴にセットされ (赤色矢印)、合わせて板バネも同時に組み込まれます (グリーン色の矢印)。

↑こんな感じで鋼球ボールが穴にセットされ (赤色矢印)、合わせて板バネも同時に組み込まれます (グリーン色の矢印)。

そしてこの絞り環用ベース環 (上の写真でパープル色の環/リング/輪っか) は、オレンジ色の矢印のように上の部分の外径が大きく外側に飛び出ています。

この結果、絞り環はこの鏡筒の下方向からしか被せられないことになるのです・・前玉の方向から被せることができない製品設計なのです。

それはブルー色の矢印のとおり (前述したとおり) 光学系前群格納筒がネジ込まれて、この絞り環用ベース環すら押さえ込むよう仕向けられている製品設計でもあるからです。

↑絞り環用ベース環に、こんな感じで板バネはセットされますが (赤色矢印)、右方向からグリーン色の矢印が指し示しているように、この絞り環用ベース環は、前玉側方向から差し込んで組み込むものの、㊨のグリーン色の矢印の位置で停止しているのが分かります。

↑絞り環用ベース環に、こんな感じで板バネはセットされますが (赤色矢印)、右方向からグリーン色の矢印が指し示しているように、この絞り環用ベース環は、前玉側方向から差し込んで組み込むものの、㊨のグリーン色の矢印の位置で停止しているのが分かります。

従って、この上から絞り環を被せる時、それはブルー色の矢印のように、鏡筒の下方向からスライドさせて被せる方式なのが確定します (前玉のほうからは絞り環を被せられない)。

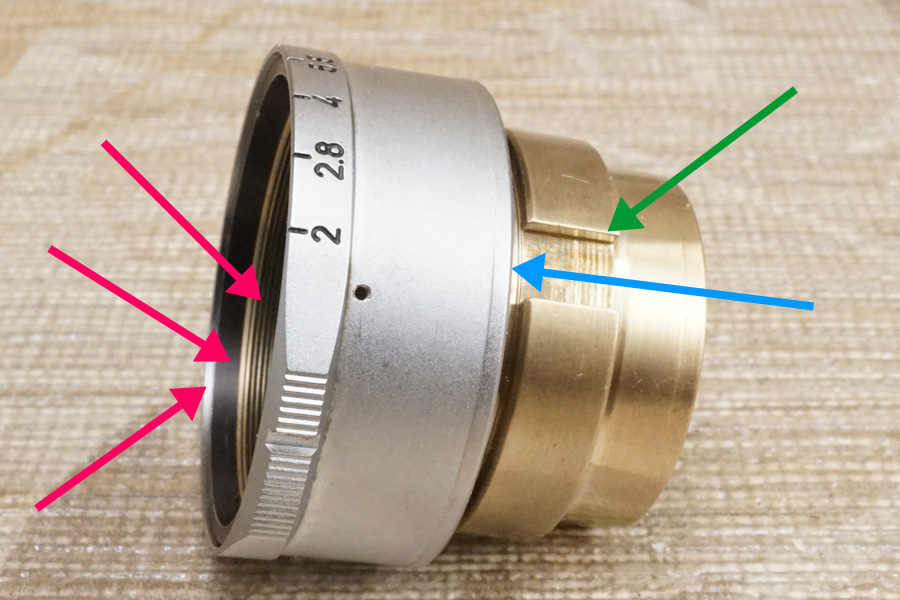

↑実際に絞り環を被せたところです。ブルー色の矢印のような方向でスライドさせて絞り環を組み込みました。この時、同時に鋼球ボールも板バネも既に入れ込んであるワケで、クリック感が実現できています。

↑実際に絞り環を被せたところです。ブルー色の矢印のような方向でスライドさせて絞り環を組み込みました。この時、同時に鋼球ボールも板バネも既に入れ込んであるワケで、クリック感が実現できています。

するとご覧のように、やはり赤色矢印の箇所には「絞り環と絞り環用ベース環と、さらにネジ山」と言う三つ巴で押さえ込む目的と役目なのが「光学系前群格納筒の立場」であることが・・判明します!

↑もう一度その光学系前群格納筒をヒックリ返した状態で載せました。「開閉環」を被せてあります (パープル色の矢印)。

↑もう一度その光学系前群格納筒をヒックリ返した状態で載せました。「開閉環」を被せてあります (パープル色の矢印)。

するとここでは色を変えて説明しますが、赤色矢印の箇所が絞り環を押さえ込み、且つグリーン色の矢印で絞り環用ベース環を押さえ込み、さらにブルー色の矢印が指し示している箇所に備わるネジ山で鏡筒に最後までネジ込まれて締め付け固定されます。

そして極めつけは・・オレンジ色の矢印です! 撮影をミスったので、ちゃんと見えていませんが、ここに絞り値の基準「・」マーカーが居ます (オレンジ色の矢印が指し示している位置)。

・・何を言いたいのか???

つまりこのモデルの製品設計は「全てが一意の決まった固定位置でしか組み上げられていかない製品設計」であることをさんざん執拗に語ってきました。

それぞれに微調整機能が用意されていないのです。組立工程では「必ず決まった位置でしか固定されない」ことを表しています。

従って、この光学系前群格納筒をネジ込んでいって最後までネジ込みが終わった時、必然的にオレンジ色の矢印で指し示している箇所の絞り値用の基準「・」マーカー位置は、ピタリと絞り環の刻印絞り値に合致しなければイケナイのです(汗)

ところが、今回の個体は・・それがズレていました!(驚)

これが「ニコイチ/サンコイチ」或いはドナーレンズの転用組み合わせ品であることの判定に至った『根拠』なのです!(涙)

つまりこの光学系前群格納筒、ひいては光学系前群の光学硝子レンズ自体も、おそらく別個体からの転用品ではないかと考えられるのです(涙)・・それが最後までネジ込んだのにピタリと刻印絞り値の位置で合致しない理由です!

↑もう一度今度は立てて撮影していますが、赤色矢印で指し示している箇所にイモネジ3本を使い締め付け固定することで、絞り環が絞り環用ベース環に初めて固定されます。

↑もう一度今度は立てて撮影していますが、赤色矢印で指し示している箇所にイモネジ3本を使い締め付け固定することで、絞り環が絞り環用ベース環に初めて固定されます。

↑上の写真は、その絞り環を締め付け固定するためのイモネジを拡大撮影していますが、㊨2つは先端が尖っていて押さえつけることで締め付け固定する手法なのが分かります。

↑上の写真は、その絞り環を締め付け固定するためのイモネジを拡大撮影していますが、㊨2つは先端が尖っていて押さえつけることで締め付け固定する手法なのが分かります。

ところが㊧だけは、先端が円筒なので「下穴に入ってその位置でしか固定されないように仕向ける目的と役目」なのが判明します。

↑もう一度絞り環用ベース環の撮影写真を載せますが、赤色矢印で指し示している箇所に穴が空いており、ここに1つの前の写真の㊧のイモネジが刺さります。ところが上手く撮影できていません (もっとズラして撮れば良かったのですが) が、ブルー色の矢印の箇所にも、もう1つの穴が空いているのです(汗)

↑もう一度絞り環用ベース環の撮影写真を載せますが、赤色矢印で指し示している箇所に穴が空いており、ここに1つの前の写真の㊧のイモネジが刺さります。ところが上手く撮影できていません (もっとズラして撮れば良かったのですが) が、ブルー色の矢印の箇所にも、もう1つの穴が空いているのです(汗)

実は、このブルー色の矢印で指し示している箇所の穴が製産時点であり、赤色矢印で指し示している箇所の穴は過去メンテナンス時にドリル穴開けされたのではないかとみています。

つまり絞り環の刻印絞り値が、光学系前群格納筒に用意されている基準「・」マーカー位置と合致しない為に、ドリル穴開けして絞り環の締め付け固定位置をズラしたのだと・・結論づけしました(汗)

要は、光学系前群格納筒のネジ山で全てが決まってしまう為、もしも光学系前群格納筒を転用してきたのであれば、自ずとその製産時期の違いによってネジ山の研削終端位置が変わっていることは、納得できるからです。

実際ブルー色の矢印の位置で絞り環を締め付け固定すると、まるで基準「・」マーカーと刻印絞り値がアッチの方向で合わなくなります(汗)

↑光学系前後群を光学清掃してから組み込み、光学系前群格納筒をネジ込んだところです。このようにピタリと絞り環に接触する為 (もちろん内部では、絞り環用ベース環にも接触している為)、位置調整しようがないのです(泣)

↑光学系前後群を光学清掃してから組み込み、光学系前群格納筒をネジ込んだところです。このようにピタリと絞り環に接触する為 (もちろん内部では、絞り環用ベース環にも接触している為)、位置調整しようがないのです(泣)

↑何しろこの1つ前の写真の鏡胴「前部」が、どうしていろいろ位置がピタリと適合しないのかについて3日~4日間がかりで取り組んでしまった為、アッと言う間に1週間が過ぎてしまいました(涙)・・申し訳ございませんッ!

↑何しろこの1つ前の写真の鏡胴「前部」が、どうしていろいろ位置がピタリと適合しないのかについて3日~4日間がかりで取り組んでしまった為、アッと言う間に1週間が過ぎてしまいました(涙)・・申し訳ございませんッ!

ここからようやく鏡胴「後部」です。

❶ 距離環用ローレット (滑り止め) (アルミ合金材/アルマイト仕上げ)

❷ 距離環距離指標値 (真鍮材/ブラス材)

❸ マウント部 (真鍮材/ブラス材)

❹ ロック用ツマミ (黄銅材)

❺ 直進キー (黄銅材)

❻ 空転ヘリコイド締め付け固定環 (黄銅材)

❼ 空転ヘリコイド (黄銅材)

❽ 距離計連動ヘリコイド (黄銅材)

・・こんな感じです。

これらの中で、昨日まで❼の空転ヘリコイドだけが鏡筒からハズせずにくっついていました(汗) 鏡筒にはネジ込みで固定される為、過去メンテナンス時に鏡筒を非常に強く回してしまったチカラのせいだと分かります。

そのような場合に回して外せる専用治具を用意しているのですが、それを使って2~3回試みても外れず、仕方なく「加熱処置」しても外れず、諦めていたものの、1週間ほどの時間を経てようやく回りました。

そこで再び視えてきたのは「光路長が適正ではなかった」為に (アンダーインフだった為に)、無限遠位置合わせに光路長を縮めたく、そのように強いチカラで鏡筒を回していた試みが判明しました。

然し、本来は上の一覧の写真の中に含まれるハズだった「シム環」を、アンダーインフの為に抜いてまで無限遠位置の位置合わせを強行した結果、確かに無限遠合焦するようになったものの、数㎜範囲での (そのシム環の厚み分での) ガタつきが発生したと言うのが、実は経緯だったようです。

結果、ようやく全ての因果が掴めたのは昨日という始末で(恥)、何とも情けないこと極まる整備だったりします(恥)

《発生していた瑕疵内容の経緯》

🅰 光学系前群格納筒のネジ込み終端の相違 (おそらく転用の結果)

🅱 それに合わせて光学系前群側光学硝子レンズも転用されていたか???

🅲 光学系前群格納筒と鏡筒が一致していない (ネジ山終端の相違から判明)

🅳 光学系前群内、特に第2群の格納位置が足りていなかった (アンダーインフ)

🅴 結果、絞り環の締め付け固定位置をドリル穴開けしてズラした

🅵 絞り値基準・マーカーと鏡胴基準▲マーカー合わせの為にシム環を除去

🅶 そのままアンダーインフ解消の為に強く空転ヘリコイドに鏡筒をネジ込み

🅷 ガタつきの発生

🅸 光学系内のクモリの発生

・・このような流れだったように思います。本来除去してしまった「シム環」の厚み分で鏡筒が深くネジ込まれる為、アンダーインフではなくオーバーインフの方向に進むのが道理ですが、そこで光学系第2群が固まっていた事実 (当初バラしている最中に加熱処置しても外せなかった) を以て、第2群の格納位置ミスが影響して光路長を逸脱していたと推測しました・・真実はもう既に組み上げてしまったので分かりません。

↑❸ マウント部に❽ 距離計連動ヘリコイドー、無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で3箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑❸ マウント部に❽ 距離計連動ヘリコイドー、無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で3箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

既に当方の手による『磨き研磨』が終わっている為、スルスルと自然に自重だけで勝手に回って沈んでいく為(笑)、むしろ「重いトルクを与えて」トルク制御して仕上げることになります。

↑距離指標値環 (ロック用つまみの飛び出しが付随する) を正しい位置でセットします。その正しい位置とは、必然的にロック用ツマミのベース (飛び出し) が合致する必要がありますが、それを表しているのが上の写真赤色矢印が指し示している箇所のネジ穴です。

↑距離指標値環 (ロック用つまみの飛び出しが付随する) を正しい位置でセットします。その正しい位置とは、必然的にロック用ツマミのベース (飛び出し) が合致する必要がありますが、それを表しているのが上の写真赤色矢印が指し示している箇所のネジ穴です。

ご覧のように貫通しているネジ穴なので、もう1つここに構成パーツがネジ込まれてから、最終に締付ネジによる締め付け固定を行うことになります。

↑❶ 距離環用ローレット (滑り止め) をネジ込みます。するとやはり赤色矢印で指し示している箇所にネジ穴が用意されており、これら❽ と ❷ さらに❶の3つを、この順番で貫通して締付ネジを使い固定できることになります。

↑❶ 距離環用ローレット (滑り止め) をネジ込みます。するとやはり赤色矢印で指し示している箇所にネジ穴が用意されており、これら❽ と ❷ さらに❶の3つを、この順番で貫通して締付ネジを使い固定できることになります。

するとここでまた1つ明白になった製品設計が判明します・・このモデルの距離指標値 (∞刻印位置を含む) は「微調整ができない (微調整機能を付与されていない)」ことが確定します。

要は❽ 距離計連動ヘリコイドをネジ込んだ時に適正位置でネジ込んでさえいれば、適切に正しく組み上がることを保証している製品設計・・なのだと指摘できるのです (微調整機能が無いから)。

結果、詰まる処、この鏡胴「後部」のポイントは「トルク制御」だけだと言う指摘になりますね(笑)

↑❼ 空転ヘリコイドをセットし (赤色矢印)、さらに❺ 直進キーを締付ネジ2本で締め付け固定します。

↑❼ 空転ヘリコイドをセットし (赤色矢印)、さらに❺ 直進キーを締付ネジ2本で締め付け固定します。

直進キー㊨は直進キーガイド㊥の溝の中に刺さって、そこを上下動する動き方になります (グリーン色の矢印)。

↑再びバラして撮影しています。❽ 距離計連動ヘリコイドの最も内側に用意されている「空転ヘリコイド格納箇所」に、❼ 空転ヘリコイドが格納されますが、Leitz/Leica製の一般的なオールドレンズのモデルでは「空転ヘリコイドは必ず封入環を使って締め付け固定される」ことが常であったにもかかわらず、今回始めて、このように一切締め付け固定されない「単にストンと落とし込んだだけ」と言う格納手法、製品設計が現れました(汗)

↑再びバラして撮影しています。❽ 距離計連動ヘリコイドの最も内側に用意されている「空転ヘリコイド格納箇所」に、❼ 空転ヘリコイドが格納されますが、Leitz/Leica製の一般的なオールドレンズのモデルでは「空転ヘリコイドは必ず封入環を使って締め付け固定される」ことが常であったにもかかわらず、今回始めて、このように一切締め付け固定されない「単にストンと落とし込んだだけ」と言う格納手法、製品設計が現れました(汗)

実際はこの空転ヘリコイドは最後に❻ の空転ヘリコイド締め付け固定環によって、締め付け固定される為、外れなくなります。通常、この締付環の❻は、鏡胴「前部」の締め付け固定として使われることが多いのですが、このモデルでは、それすら兼任させてしまい「鏡筒をネジ込むことで全ての位置が合致するよう仕向けられている」製品設計概念なのまで・・確定してしまいます(汗)

つまりこのモデルには、1つも微調整機能を付与されている部位が・・アリマセンッ!(驚)

さらにもう1つ付け加えるなら、この空転ヘリコイド㊧を後から❻ 空転ヘリコイド締め付け固定環 (黄銅材) を使って締め付け固定すると言うことは「最後まで締め付け固定しなければ完全固定できない」のは道理なので、その時にマチ/隙間/遊びを与えてしまうと、空転ヘリコイドヘリコイドは一切固定できずに廻ってしまう、或いは下手すれば鏡胴「前部」まるごと落下することになります(怖)

詰まる処、空転ヘリコイドをキッチリと締め付け固定されるワケで、するとこのさきにネジ込まれるハズの鏡筒 (鏡胴前部) もネジ込みですから、その間に何かが介在しなければ「そもそもガタつきを発生しない」道理にしか導かれないのです(汗)

これこそが「シム環の介在」を疑った『根拠』でもあります。

このような製品設計と言うか、設計概念、或いは構造がようやく判明したので、オーバーホール/修理作業の冒頭で指摘した「複数部位の転用による合体個体」と言う結論づけに到達せざるを得なかったのです(涙)

それが分からずに、さんざんあ~だこ~だ本来の組み上げにこだわり、挑戦をし続けていたが為に、何日もの時間を消費してしまいました(汗)

全ての経緯が掴めた為 (おそらく) 転用されたのであろう部位の固定位置を無視することで、ようやく組み上げが完成した次第です。

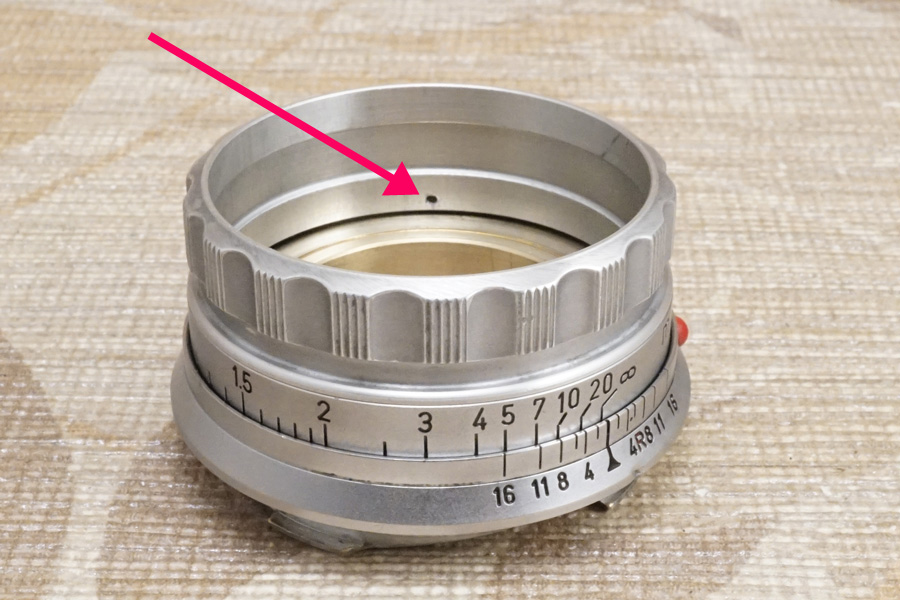

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理作業が終わりました。当初発生していた様々な瑕疵内容のうち、以下の内容だけが現状残ってしまいました・・大変申し訳ございません!

↑完璧なオーバーホール/修理作業が終わりました。当初発生していた様々な瑕疵内容のうち、以下の内容だけが現状残ってしまいました・・大変申し訳ございません!

《残ってしまった瑕疵内容》

❶ 絞り値と・マーカーが鏡胴基準▲マーカーの位置に一直線上に来ていない。

❷ 光学系内第2群の「空気レンズ層」蒸着コーティング層が剥がれた。

❸ ガタつきが解消したものの、その分絞り環操作は重くなった。

❹ 無理やり (シム環が無い為/当方にて用意した為) 光路長を適合化させ極僅かにオーバーインフ。

・・以上です。お詫び申し上げます。

❶を一直線上に並べる (つまり当初バラす前時点の状態) にこだわると、結局空転ヘリコイドの固定位置をズラすことになり、その分の隙間が「除去されたシム環の厚み分」ではないかと見ていますが、他の個体の状況を知らないので「???」なままです(汗)

従って一直線上に並ぶように仕向けず (それを無視して) 組み上げた結果、現状発生したガタつきは消えています・・なお、それに際し、空転ヘリコイドと鏡筒との間に「当方で用意したシム環」を挟んで仕上げています。

❷は、大変申し訳ございません。初めてで知らなかった為、光学清掃時に剥がれてしまいました(汗)・・このモデルの光学清掃は、やめたほうが良いのかも知れません(汗) 一度清掃しただけでス~ッと消えてしまいました (擦って消えたのではなくて)。

❸の話は、おそらく鏡筒なのか、絞り環なのか、光学系前群格納筒なのか分かりませんが、鏡筒を空転ヘリコイドのネジ山の終端まで最後までキッチリ締め付け固定した際に押さえ込まれる結果 (それでガタつきが消えているものの) 絞り環操作を重くしています。

おそらくシム環が介在していたと推測しますが、今回の個体だけでは「???」なままです。

結果、❹のように仕上がり、現状ロック用ツマミがロツクされた位置では、ほんの僅かにオーバーインフになっています。ロック用ツマミを押し込みながら、僅かに手前位置まで動かすとすぐにピタリで合焦します。

当初バラす前時点の実写確認地よりもピーキング反応領域が増大している為、大きく解像感が増していると思います。

逆に言うと、それを以てして当初バラす前時点の実写確認時は「極僅かにアンダーインフだった」と判定を下しました・・ほんの僅かです。

解像感が少ないよりは、解像感が増しているほうが、無限遠位置のみならず、他の実距離での撮影でも良いだろうとの判断でもあります。いずれにしても解像感は増していますッ。

↑光学系内の薄いクモリは消えています。多くは過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料」との化学反応ではないかと思いますが、よく分かりません (調べる/検査する基材が当方にはありません)。

↑光学系内の薄いクモリは消えています。多くは過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料」との化学反応ではないかと思いますが、よく分かりません (調べる/検査する基材が当方にはありません)。

・・現状スカッとクリアに戻っています。

↑後群側も同じですが、一部光学系第5群の2枚貼り合わせレンズ、構成5枚目の蒸着コーティング層も同様剥がれかかっています。中心部が残ってくれたので、そのまま仕上げています。

↑後群側も同じですが、一部光学系第5群の2枚貼り合わせレンズ、構成5枚目の蒸着コーティング層も同様剥がれかかっています。中心部が残ってくれたので、そのまま仕上げています。

もしかしたらこのモデルの蒸着コーティング層は光学清掃しただけで剥がれるのかも知れません(怖)

↑10枚の絞り羽根には油染み痕が残っていて、溶剤洗浄すると真っ黒になりました。現状確実に絞り羽根開閉動作しています。絞り環操作は、当初バラす前時点の操作性に比べて少々重く変わっています・・但し、操作性に違和感を伴う重さではアリマセンッ。

↑10枚の絞り羽根には油染み痕が残っていて、溶剤洗浄すると真っ黒になりました。現状確実に絞り羽根開閉動作しています。絞り環操作は、当初バラす前時点の操作性に比べて少々重く変わっています・・但し、操作性に違和感を伴う重さではアリマセンッ。

↑塗布したヘリコイドグリースはいつものとおり「黄褐色系グリース」です。当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースはいつものとおり「黄褐色系グリース」です。当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

但し、トルクを与えて僅かに「重め」の印象になるよう仕上げています。「軽め」方向に制御すると「ロック用ツマミ位置で貫通している締付ネジの締め付け強度に応力反応してくることが分かった」為、ククッと動くようになってしまい、敢えてトルクを与えて仕上げました・・申し訳ございません。

上の写真、赤色ライン位置で鏡胴の前後方向で発生していたガタつきは・・消えています。

なお、ご依頼の中に含まれていた「前所有者の刻み込み」は、既に金属材を削っている為、どうにも改善できません・・申し訳ございません。例えばパテ埋めするにも、表層面に施されている微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工を剥がす必要性が起きる為、再びのメッキ加工が必須になり、当方では100%処置できません・・申し訳ございません。

もしもどうしても刻み込みを消すのであれば、金属加工会社様にご依頼下さいませ。研磨して刻み込みを消した後に仕上げ研磨後、メッキ加工会社に転送されて微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工に仕上げてくれると思います。

↑当方が納得できる仕上がりとして組み上がりましたが、完全ではありません・・申し訳ございません。

↑当方が納得できる仕上がりとして組み上がりましたが、完全ではありません・・申し訳ございません。

↑それはご覧のように、ブルー色ラインの位置に一直線上に互いの基準「・と▲」マーカーが来ていないことに由来します。

↑それはご覧のように、ブルー色ラインの位置に一直線上に互いの基準「・と▲」マーカーが来ていないことに由来します。

結局赤色矢印で指し示している箇所の「・」と、絞り値の位置をピタリと合わせようにも、そもそも光学系前群格納筒のネジ込みが終端が先まで回る為、ご覧のように (当初バラす前時点から変化しませんが) ピタリと位置が合っていません (ネジ込みが回りすぎている)。

しかしこれをピタリにセットしようとすると、今度は絞り環用ベース感や開閉環との間の空間が極々僅かですが空いてしまう為、絞り環の上下方向でのガタつきを誘発しました(汗)

従って、当初バラす前時点と同じままに仕上がっているのは・・必然とも指摘できます。

また当初バラす前時点ではブルー色ラインの位置に一直線上に互いの基準「・と▲」マーカーが来ていたのは「ガタつきが起きるのを承知で固定していたから」と説明でき、鏡胴「前部」のガタつきを解消すると、ご覧のようにブルー色の矢印 (水平のほう) 分の距離で、ピタリと合致していないことになります。

これを当初バラす前時点のピタリと同じように合わせようと試みた結果、何日間も時間を要しましたが、物理的に合うハズがないと気づき (要はシム環が無いから) シム環を挟むと、結局はその厚み分でガタつきが解消するものの「マーカーの位置はブルー色の矢印のようにズレてしまう」仕上がりになってしまいました・・申し訳ございません。

なお、グリーン色の矢印で指し示している箇所のドリル穴開けされていた下穴をそのまま活用して仕上げています・・そうしないと「・」の位置と各絞り値の位置もまるでアッチの方向にズレてしまうからです。

このような状況の結果「複数部位の転用合体品」との結論づけに到達しました・・申し訳ございませんッ!

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f2.0、被写体までの距離:49m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:24m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、30m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の50m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

なお撮影時の対角画角としては、計算すると35㎜判フルサイズ36㎜ x 24㎜にて「対角画角:46.793°」になります。

↑ちなみに、当初バラす前時点 (調達された時の掲載写真から引用) は、ご覧のように各マーカー位置がブルー色ラインのように、ほぼ一直線上に並んでいたのです(汗)・・ガタつきを生じさせれば再びこのように仕上がりますが、すると今度はピント合わせの際に、頻繁にピント面が変化してしまい使いモノにならないと思います(涙)

↑ちなみに、当初バラす前時点 (調達された時の掲載写真から引用) は、ご覧のように各マーカー位置がブルー色ラインのように、ほぼ一直線上に並んでいたのです(汗)・・ガタつきを生じさせれば再びこのように仕上がりますが、すると今度はピント合わせの際に、頻繁にピント面が変化してしまい使いモノにならないと思います(涙)

↑なお、冒頭解説のとおり、最短撮影距離の短縮化で「DRレンズ」と同じように使えるのかどうかを、マクロヘリコイド付マウントアダプタを介在させることで試してみます。

↑なお、冒頭解説のとおり、最短撮影距離の短縮化で「DRレンズ」と同じように使えるのかどうかを、マクロヘリコイド付マウントアダプタを介在させることで試してみます。

使ったのは「haoGe製マクロヘリコイド付 LM ⇔ SONY E (NEX) マウントアダプタ」です。

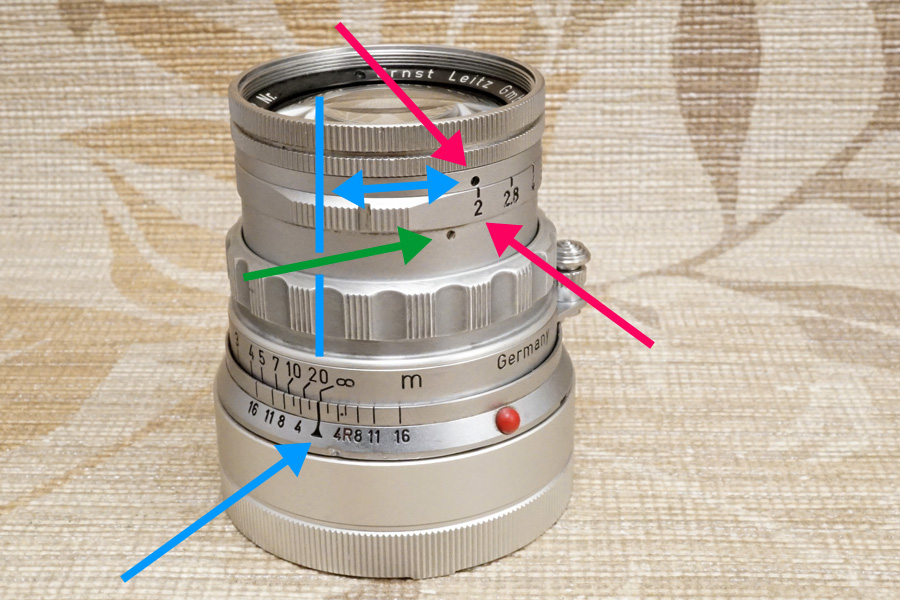

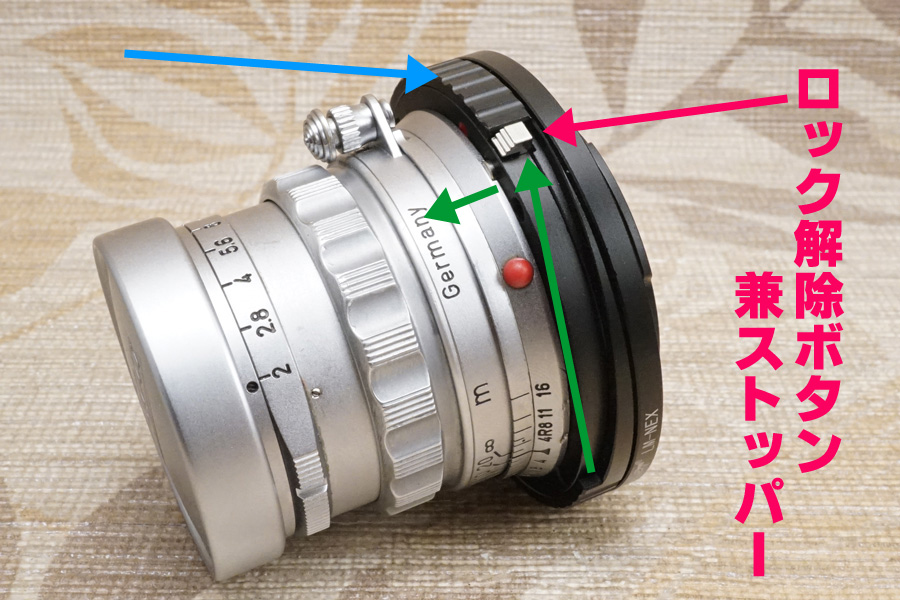

↑ロック解除ボタン兼ストッパー (赤色矢印) が用意されていますが (小さすぎて非常に使いにくい) ブルー色の矢印のようにマクロヘリコイドの収納時には、このマウントアダプタの製品全高はマウント規格規定値の範囲に収まり、当然ながら無限遠位置もピタリと合焦しています。

↑ロック解除ボタン兼ストッパー (赤色矢印) が用意されていますが (小さすぎて非常に使いにくい) ブルー色の矢印のようにマクロヘリコイドの収納時には、このマウントアダプタの製品全高はマウント規格規定値の範囲に収まり、当然ながら無限遠位置もピタリと合焦しています。

マクロヘリコイドのローレット (滑り止め) をグリーン色の矢印のように回すと、最大で5㎜分繰り出される為、オールドレンズ側の仕様諸元値を超えて近接撮影が実現される仕組みです。

つまりローレット (滑り止め) を回せば、仕様上の無限遠位置でピタリとすぐに合焦捺せられ、且つ近接撮影したい時だけ、ローレット (滑り止め) を回せば、その近接範囲内で自在に撮影できる・・アリガタイマウントアダプタです!

↑実際にマクロヘリコイドを最大値5㎜まで回してみるとこんな感じになり、グリーン色の矢印位置にローレット (滑り止め) が突き当たって停止します (この時グリーン色の矢印の範囲で最大5㎜分に繰り出されている)。

↑実際にマクロヘリコイドを最大値5㎜まで回してみるとこんな感じになり、グリーン色の矢印位置にローレット (滑り止め) が突き当たって停止します (この時グリーン色の矢印の範囲で最大5㎜分に繰り出されている)。

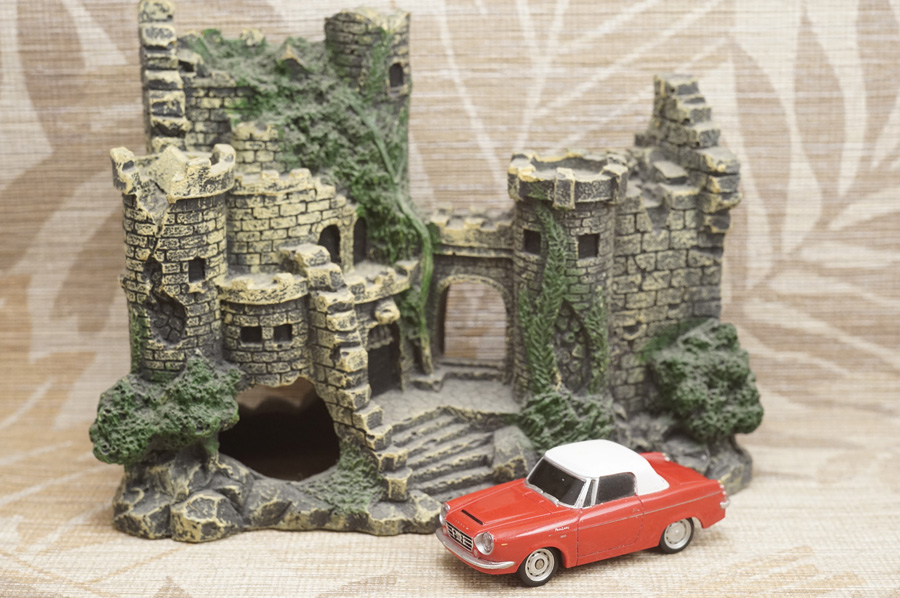

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写が1枚目の写真です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写が1枚目の写真です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

2枚目の写真は、マクロヘリコイドを最大値5㎜分繰り出した時の撮影で・・・・46cm (実測地) まで被写体に近接・・・・している時の開放時での撮影です。

つまり「DRレンズ」の47.8cmまでの近接撮影を既に超えてしまっています(汗)・・もちろんこのマクロヘリコイドをめいっぱい回しきらなければ、同じ「47.8cm」でピント合わせも可能です。

被写体に近接した為、ご覧のようにボケ量が劇的に増大し、当方の意見としては光量も増えている為、光学系内のシステムとして捉えた時は「明るくなっている」と捉えていますが、それは間違いだ!と指摘されるので (実際にカメラボディ側の撮像素子面迄の距離は、近接撮影時には延伸しているから、絞り値/実効絞り値は暗くなっている道理) 何とも光学知識皆無な人間の戯言であると・・お含み起き下さいませ・・申し訳ございません!

これらは近接撮影によって被写界深度がさらに浅く/薄くなった結果の描写性の変化です。

当方の言い分は、あくまでも光学設計者の立場である「光学システムの範疇で捉えた時の認識」なので、是非ともご容赦願いたくお願い申し上げます。

結構、このご指摘で精神的にヤラれてしまったので(怖)、再び間違いを指摘したメールなどを送られるのは、どうかご勘弁下さいませ!!!(祈)

要は絞り値の基準を「カメラボディ側」のフィルムカメラならばフィルム面、或いは今ドキのデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラであれば「撮像素子面」に据えた時は、必然的に被写体までの光路長が延伸する結果「撮影時の実効絞り値は、必然的に製品に刻印されている絞り値から大幅に暗くなっている」のは・・まさにご指摘のとおりなのです!(怖)

しかし当方は、製品の仕様諸元値として採用している「光学設計者の概念」たる、無限遠位置の時の光学システム内での露出値 (つまり製品に刻まれている開放f値のこと) 刻印絞り値を基に据えている為、それが意味するのは「光学系システム全体に於ける光学設計時の設定絞り値」に概念を据えており、被写体に近接している分、光量は増大して、且つそれに合わせてボケ量も増大していると受け取っています・・申し訳ございません。

逆に言うなら、当方が基準として捉えているのは、決してカメラボディ側ではなく、あくまでも特許出願申請書内の実施例て記述されている「焦点距離=100㎜、開放f値:f/2.0」などの諸元値を基にしているのです。

要はカメラボディ側を基準に据えるか、光学系に据えるのかで、捉え方は変化するのではないかと考えていますが、光学知識皆無な人間の戯言なので、決して信用/信頼されぬよう・・切にお願い申し上げますッ!!!(怖)

指摘されるたびに精神的に追い詰められるので、それら文面を訂正したり削除したりしていますが、そのキズだけは心にそのまま今もなお残り続けています(涙)・・どうかお許し下さいませ。

↑絞り環を回して設定絞り値「f/2.8」で撮影しています。同様1枚目が仕様諸元値のままの最短撮影距離:1mでの撮影で、2枚目の写真がマクロヘリコイド繰り出し最大値5㎜の時の撮影です (つまり最短撮影距離は46cmまで近接しています)。

↑絞り環を回して設定絞り値「f/2.8」で撮影しています。同様1枚目が仕様諸元値のままの最短撮影距離:1mでの撮影で、2枚目の写真がマクロヘリコイド繰り出し最大値5㎜の時の撮影です (つまり最短撮影距離は46cmまで近接しています)。

↑最小絞り値「f/16」での撮影です。絞り羽根がほとんど閉じきっている状況なので「回折現象」及び「焦点移動」の影響が現れています。

↑最小絞り値「f/16」での撮影です。絞り羽根がほとんど閉じきっている状況なので「回折現象」及び「焦点移動」の影響が現れています。

従って例えば撮影時にどうしてもヘッドライトの電球部分に、この絞り値のままでピントを合わせたければ、そのように距離環を回すのか、マクロヘリコイド操作するのか、或いは自分が少し下がるのか・・すれば良いことになりますね。然し、それでもf値はf/16です(笑)

Summicron 5cm f/2を使って、46㎝で、しかもf/16撮影で・・コレ・・ですョッ!(笑)

そして極めつけは・・光学設計者に保証されている描写性能である・・点です!(祈)

それこそが、単に近接撮影にマクロヘリコイドを活用させているだけの話で終わっていない『1st rigidモデルのSummicron 5cm f/2だから』と言う前節の醍醐味なのですッ!(驚)

まさにこのモデルバリエーションをチョイスされた、ご依頼者様の・・勝ち・・としか、言いようがありませんね!(笑) その先見性、マジッで凄いですッ!(驚)

ちなみに、このSummicronの仕様諸元値のままに戻したければ、単純にマクロヘリコイドを回して/操作して、距離環を回し∞刻印にすれば、無限遠撮影がフツ〜にできますから、取ったり着けたりなどの着脱や、無限遠位置での「いちいちの (都度の)」ピント面確認などせずとも・・良いのです!

これがマウント規格のままに (今回で言えばLMマウント規格) マクロヘリコイドを装備している、その利便性の良さなのです!(祈)

なお、もう1つ、VOIGTLÄNDER製のマクロヘリコイド付マウントアダプタも有名ですが、無限遠位置でのロックボタンが僅かに突出しており、今ドキのデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラなどに装着した際、ボディ側に干渉する場合があるので・・要注意ですッ。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので、光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られると、その背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。ご期待に沿うことができず、大変申し訳ございませんでした・・お詫び申し上げます!