🅰

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、英国はROSS LONDON製中望遠レンズ・・・・、

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、英国はROSS LONDON製中望遠レンズ・・・・、

『Xtralux 9cm f/3.5《戦後型:1953年製》(L39)』です。

…………………………………………………………………………

当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で捉えても初めての扱いです。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

当時の英国製オールドレンズのモデルと言えば、何本も整備してきたCORFIELD社製モデルしか知りませんが、そもそもどうして英国にしても米国にしても、当時の戦前ドイツに比べて光学に関する研究と技術革新が遅れていたのか、よく理解できていません(汗)

もちろんそれは日本にも当てはまる話で、日本で初めて写真撮影機が造られたのは、1853年のペリーによる黒船来航以来の話です(笑) もっと当方が研究を深めれば、おそらくはそれ以前の江戸時代に既に日本に写真機が伝播されていたかも知れませんし、もっと言えば望遠鏡などはさらに遡って日本に入ってきていたことが分かっています。

そのような状況にあってどうしてドイツだけが光学研究で世界を牽引するような立場だったのかとの、純粋な疑問が今湧いているところです・・。

しかし歴史を遡れば、そもそも古代ギリシャの時代、アレクサンドリアの数学者「Εὐκλείδης (エウクレイデス:ギリシャ語 / ユークリッド:ラテン語/英語)」によって光学史上初めて「光学」との名前を附した著作物が残された点で、光学のスタート地点に置くことができます。

もちろんその後には、17世紀に入ると彼の有名な英国の数学者・物理学者・自然哲学者・天文学者・進学者である「Sir Isaac Newton (アイザック・ニュートン卿)」あるいはオランダの数学者・物理学者・天文学者である「Christiaan Huygens (クリスティアーン・ホイヘンス)」氏などによって「光の波動説・粒子説」が唱えられ、それ以降光学の研究に弾みがついたのは世間一般によく知られている史実です。

・・となれば、ドイツに限定するのではなく、英国やオランダ含めた世界各地でそれら研究に端を発して追求が進められていった背景を知ることになりますが、特に19世紀を経て20世紀に入ってから、特に第1次世界大戦 (1914年7月28日〜1918年11月11日) を契機に圧倒的な光学設計の発展を促していった点も意識する必要があります。

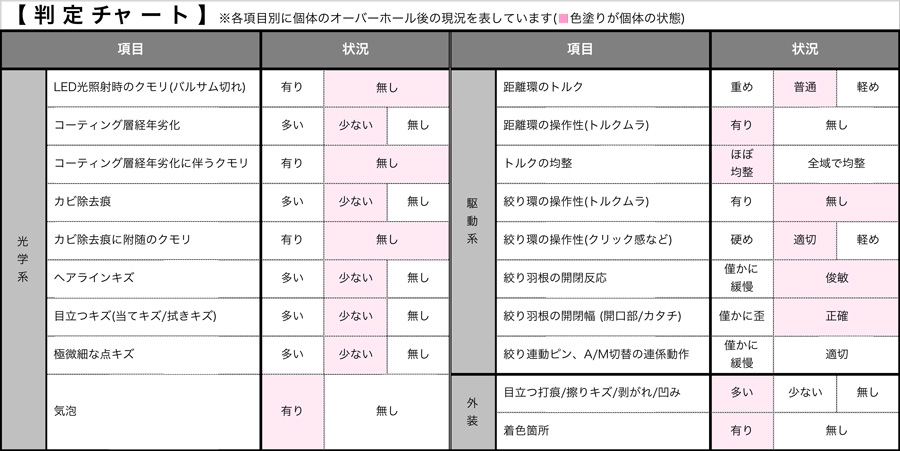

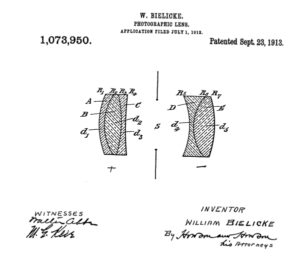

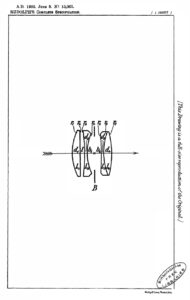

然し、今回このモデルを扱う機会に恵まれたことで、初めて当時の (第1次世界大戦前の) 英国とドイツ (当時はドイツ帝国) との関係性を光学面から着目する角度で探る機会を得られ、例えば今回のモデルを製造していた光学メーカー「ROSS LONDON (ロス・ロンドン)」社に当時在籍していた「Oskar Willy Friedrich Bielicke (オスカー・ヴィリー・フリードリッヒ・ビーリケ)」技師による1912年に発明された2群5枚テレセントリック型光学系の特許出願申請書内記述を読んで、初めてドイツ人だったことを知りました!(驚)

しかもそこに書かれていた冒頭の一文には「ドイツ皇帝の臣民である私、ヴィリー・ビーリケは、写真レンズに関する新規、且つ有用な改良を発明した」と記されており、米国特許庁宛ての出願にもかかわらず「ドイツ皇帝の臣民」である旨を、堂々と語っていたことにオドロキを覚えた次第です(驚)・・それは時期的に1912年ですから、まさに第1次世界大戦前夜を示しているタイミングでもあり (1912年には既に第一次バルカン戦争が勃発していた)、そのような時期にドイツ人光学技師が、ベルリンからロンドンに移住していた事実を知りました。

←『US1073950A (1912-07-01)』米国特許庁宛て出願

←『US1073950A (1912-07-01)』米国特許庁宛て出願

ROSS Limited社在籍 Oskar Willy Friedrich Bielicke 氏発明

実はこの1912年の1/29時点で英国内務省宛てに同じ内容の発明案件を特許出願申請しています。

その際、ROSS Limited社のマネージメント・ディレクター「John Stuart」氏と共に発明者名を列記していますが、実質的な発明者は数学者でもあったビーリケ氏としか考えようがありません。

(ちなみにJohn Stuart氏は当時の経営者であり写真家 / 但し、数学者でも物理学者でもない)

さらにその1/29時点の特許出願申請書『GB191202347 (1912-01-29)』英国内務省宛て出願には、前述の「ドイツ皇帝の臣民」のような記載は一切なく、明らかにこの一文を含めたいが為に米国特許庁宛てに出願していたとすら妄想できます。

実は、その後ビーリケ氏は、英国で人生の伴侶を得た後、今度は渡米して以降、米国人として帰化していったようです。詰まる処「ドイツ皇帝の臣民である私」との一文で始まる特許出願申請書の存在は、実は英国にCarl Zeissから派遣されていた可能性が捨てきれない話になり、しかも国籍がドイツ帝国のままだったことから、おそらくは結婚に際して (亡命せずに) 最終的に米国に辿り着く機会を探っていた1つの手段として、前述の特許出願申請書を活用していた懸念が強いのです(汗) 彼のヒストリーを探った際に、そういう壮大な人生ドラマを強く感じた印象だったのです。それが前述した1/29付とはまるで異なる出だしで始まっていた特許出願申請書と言う、2つの存在背景だったように思ったのです・・まさか特許出願申請書に1人の人生が被さっていたとは、予想もできず、とても新鮮な感動をこれはこれで覚えた次第です。

なお残念なことに、今回のモデルの光学設計者や特許出願申請書自体はついに発見できていませんが、直後に発明されていた光学設計があります。

←『GB29637 (1913-12-23)』英国内務省宛て出願

←『GB29637 (1913-12-23)』英国内務省宛て出願

ROSS Limited社在籍 John William Hasselkus氏発明

残念ながら、この特許出願申請書は無一居さんのホームページに固定されている為、参照リンクを貼れません。

この光学設計は製品化されており、既に1914年の製品カタログに「ROSS’ “Xpres” (Patent)」と表記され掲載しているのです。まさに「Patent」の文字が示すように特許出願した上で製品化していたことの査証です (モデル銘はエクスプレスと発音します)。

実は今回のモデルを探っている途中でGoogleの海外英語圏の掲示板に辿り着きました。何と驚いたことに、まさにこの光学設計 (Xpresを指す) に関する議論が行われており「この光学設計はテッサーのコピーなのかどうか」について盛んに論じられていたのです(汗)

そもそもの質問はこの光学設計の歴史について教えてほしいと言う提案だったようですが、その議論の中でテッサーコピーだ、いやコピーではなくトリプレット型からの発展系だ。さらに一歩進んで当時Carl Zeiss Jenaとの契約により、既に1902年時点でライセンス製産を実現させていた、あるいはそれでもCarl Zeiss Jenaの特許出願に抵触する為に、敢えてそれを回避する目的で光学系後群側を3枚の貼り合わせレンズとして接着してきた・・との話まで登場してきました(汗)

まさに前述の無一居さんがその最後の論説と同じで、ツァイスの特許を回避する目的で後群を3枚接着にしてきた光学設計との解説です。

ところが、その掲示板の中で史実を基に時系列的に各国での光学設計による光学設計の発明を明示して説明していた人が1人だけ居り、当方的にはその人の説明が最も自分的にシックリ納得できました (何故なら、当方の納得感は多く場合で、特許出願申請書に記述されていた光学設計者自身のコトバによる説明を以て、その根拠に当てているから)(汗)

それは或る意味、当時や後世の雑誌記事やネット上での評価サイトなどの論拠を基にする以前に、そもそも特許出願申請書内に記述されていた光学設計者本人の説明から紐解くことで道理が通るのかどうかに当てる為、それら光学設計者自身のコトバが付随しない説明に納得感を得ないのです。

結果、前述掲示板での議論の結論づけは、上㊧の光学設計もツァイスのテッサーも、いずれも基本的にトリプレット型からの発展系であり、決してコピーではないROSSによる独自の光学設計・・という説明です。

そもそも1902年時点でライセンス製産が実現できていたにもかかわらず、どうして後群側を3枚接着化してまで特許の有効性を回避する必要性があったのか・・当方的にはどう考えても道理が通らず納得できませんでした(汗)

あるいはもっと言うなら、どうして上に挙げた㊧の特許出願申請書が一般公開されていないのか、その時点で一度は出願申請されて受理されたものの取り下げられたが故に、データベースに記録されていない懸念すら捨てきれません (リアルな現実には、そのような場合はデータベースに記録が残らず、或いはその一方で登録時のミスで公告番号が変わってしまった場合も稀に起きている)(汗)

特許出願申請書の受理後、その後の審査や公告登録まで含め、その基準は出願日であり、その根拠は「特許権の有効期限は、出願日から換算して20年」と国際的に決まっており、その国際知的財産権連盟に加入しているのは179カ国だからです (2023年時点)。

むしろ特許の回避が目的だったのではなく (一つもそのような事情は存在せず) 純粋にテイラー氏が発明した3群3枚トリプレット型光学系の発明概念を活用して、後群側で球面収差やコマ収差に斜球面収差、あるいは帯状球面収差などの補正を狙って3枚の接着に仕向けてきただけの話ではないかと考察したのです・・それは光学系後群側をテッサーの2枚貼り合わせレンズ化を超越させて、3枚に増やしてきたからです。

当方は昨年来非常に多くの特許出願申請書を漁ってきましたが、実際パウル・ルドルフ氏によってテッサー型の特許が出願された後に、様々な国の光学設計者達が挙ってその改良型を狙い発明してきていたことを知りました。

それらは全てテイラー氏が発明したトリプレット型からの発展系ですから、そのような改良型の光学設計を特許出願申請する際、参照申告に必ずしもパウル氏のテッサー型を示す特許が参照申告されているとは限らないことを知ったのですッ!(驚)

そのカタチからして明らかにテッサー型に近似すると考えられるのに、どうして特許出願申請書が受理されて審査を通り登録まで至ったのか、或いはどうして参照申告にパウル氏のテッサー型を示す特許を申告せずに認可されたのか・・???

実は、それら疑念が湧いた為に、そのような参照申告にパウル氏のテッサー型を申告していない発明案件の記述を片っ端に読んでいったのです(汗)

これらの作業の発端は、Ernst Leitz Wetzlar製中望遠レンズ「Elmar 9cm/f4」と言うモデルの特許出願申請書を和訳していく中で、そもそも発明者であったMax Berek (マックス・べレク) 氏の記述文の中で発明概念を知り、合わせてそのスタート地点にクックトリプレット型が位置していたことを知った時に遡ります。

その時、当方の頭の中で渦を巻いていたのは1902年時点で特許出願されていたパウル・ルドルフ氏のテッサー型の光学設計だけだったのです。

然しリアルな現実には、パウル氏のテッサー型の参照申告含め、そこには1件も申告されていなかったのですッ!(驚)

この時、初めて確信しましたッ! 全ての参照申告の基準は「既知の特許権の出願日」であると・・(汗) そうです、出願日から算出した20年後が有効期限になるので、そもそもテイラー氏が発明したトリプレット型 (クックトリプレット) の特許権は、その対象に入らないのです。

ところがこの時、ベレク氏のエルマー型の光学設計は1920年なので、有効期限内だったのです (パウル氏の出願は1902年だから)。それにもかかわらず参照申告を1件も申告せずに認可されていた事実に遭遇し・・考えを改めるしか残されていませんでした(涙)

もちろん特許出願申請書内の記述にはベレク氏の『主張』が述べられており、確かにパウル氏が1902年に主張していた内容とはまるで異なります。第一、着想原点がテイラー氏のトリプレット型だったので、発明経緯が必ずしも一致しないことに矛盾は・・感じません。

すると発見できたのは、パウル氏の発明も元来テイラー氏が発明したトリプレット型からの発展系であったことを記述していたり、或いはテイラー氏の発明概念を活用して (従って必然的に参照申告にテイラー氏のトリプレット型の特許が申告されている) 自身の発明に至った経緯などを読んで知ることになったのです。

つまり「光学系全体のカタチがテッサー型に似ているからと言って、必ずしもパウル氏のテッサー型の特許に抵触すると限らない」ことを・・初めて知ったのです!(驚)

・・これは昨年に於いて、当方的には最大限のオドロキを残した事件でしたッ!(汗)

つまりそれら近似したカタチの光学設計の発案に際し、どのような根拠を以て発明していったのかについて記述されている中で、その着想概念、或いは発明経緯がパウル氏のテッサー型特許に抵触しない限り、審査が通るのではないかと受け取りました・・実際認可されているので当方がPATENTデータベースで検索できているのです。

これらのリアルな現実には、おそらく具体的な光線経路を計算値から探って、記述している発明の主張に沿っているのか検証して上で、その経緯をパウル氏のテッサー型特許に照合し抵触性の有無を判定していくのではないかと考えたのです (当方の憶測の範疇に留まる話なので真実は分かりません)。

逆に言うなら、そのように受け取らない限り、近似したカタチなのに審査を通って認可され、登録されている現実に辻褄が合わないのです(汗) 特許出願申請書内の記述の中には、必ず自身の発明に関する「主張」が含まれており、それが根本的な特許権の取得性/認可性を高めているように、当方的には受け取ったのです・・そう考えなければ、参照申告に含まれていないのに審査を通る道理がまるで分かりません(汗)

或いはもっと言うなら、既知の特許との抵触性には、いったいどのような根拠を当てているのかと言う話になります。単にカタチが似ているからと言うだけでは抵触しないのが、物理的にも数学的にも捉えるべき方向性なのでは・・ないでしょうか???

実際前出の㊧の特許出願申請書の記述を和訳すると、以下のようになっていきます (特許出願申請書内の記述を示す文章をグリーン色文字で表記します)。

「本発明は、写真撮影や投影などに使用できる、大きな相対開口を有する改良型対物レンズを提供することを目的とする」との出だしで始まります。さらに「この対物レンズは、1893年特許第22,607号 (テイラーのトリプレット型)、1895年第15,107号 (同トリプレット型)、1902年第13,061号 (パウル・ルドルフ氏のテッサー型) に記載されているようなレンズとは異なり、球面収差、特にこれまで非点収差補正レンズシステムに於ける最大の問題点の1つであった帯状球面収差の小ささを完全に補正している」とその発明の自信の程を示しています!(驚)

それは何と3群4枚テッサー型光学系の原型たる光学設計までも掲示して補正効果を述べている点で、如何に自信があったのかを感じさせています。

「この結果は、本発明に従って、絞りによって分離された2つの異なる端部のレンズの組み合わせを構成することによって得られます。前側の組み合わせは、空気層によって両凹レンズから分離された凸平凸レンズ、または両凸レンズで構成され、空気層は正レンズ、またはメニスカスレンズの形状をしています。後側の組み合わせは、3つのレンズを接合したもので構成され、第1レンズは低屈折率の両凹レンズ、または平凹レンズ、第2レンズは中屈折率のメニスカスレンズ、第3レンズは高屈折率の両凸レンズです」と続きます。

この記述から、必ずしも上に挙げた㊧の光学系構成のカタチを有していない場合 (前述記述内の該当箇所を赤色文字で明示) も、すでに実施例で検証済みだったことが明確に示されています。さらに読み解くと、3枚の接着の内訳の中で「絞りユニット側の光学ガラスレンズから順番に屈折率を高くしていく手法」で光学設計してきていることまで記されています。

これが意味するのは、まさにフラウンホーファー型レンズに於ける「色消し効果」を狙った補正術であり、この光学系後群側3枚貼り合わせレンズで収光制御している (詰まる処、結像の平坦化の為の制御をしている) ことを述べているのです (集光ではない)。

◉ 集光

光を (1点に) 集める物理的現象そのものを指し、虫眼鏡の原理に同じ

◉ 収光

光を集める内容の全般を含み、且つ光学設計の中でどのように光を制御していくかに係る作業を指す

さらに続きます「後側の組み合わせのレンズの屈折率が徐々に増加することで、レンズの曲率と厚さを、球面収差、非点収差、コマ収差、及び帯状球面収差がこの種のレンズに於いて最小になるよう配置、及び決定することができます」まさにテッサー型の欠点の1つであった帯状球面収差の補正について、その改善提案を発明していたことがここから判明したのです!(驚)

この記述から明らかにCarl Zeiss Jenaの特許回避目的ではない「純粋な発明」であったことが読めるのです(汗)

逆に言うなら、これを「Carl Zeiss Jenaの特許回避目的」と結論づけするなら、その根拠までちゃんと説明するのが道理ではないか・・とすら感じました!

それはおそらくは、特許出願申請書内の記述は発明案件に対する記述なので、もっともらしく書くのが普通だと言ってくると想定できますが(笑)、そこまで言うなら、ROSS LIMITEDが回避しなければならなかった必要性の背景を、ちゃんと述べるべきだと・・当方は思いますね(笑)

何故なら、既にCarl Zeiss JenaのProtarやUnarにPlanar型について、ライセンス製産している中で、ワザワザ回避させる目的で3枚の接着化を進めるほど、コストを注ぎ込む理由が・・見えないと言っているのです! 工場の機械設備を使ってサクッと簡単に光学ガラスレンズ研削できる話ではなく、プラスして互いに接着させるとなれば、当時はまだ蒸着コーティング層が開発されていなかった時代でもあり、ひたすらに各光学ガラスレンズの曲率と厚みだけに頼って光学設計していた頃とすれば、とても納得行く筋道に至っていません(笑)

何故なら、既にCarl Zeiss JenaのProtarやUnarにPlanar型について、ライセンス製産している中で、ワザワザ回避させる目的で3枚の接着化を進めるほど、コストを注ぎ込む理由が・・見えないと言っているのです! 工場の機械設備を使ってサクッと簡単に光学ガラスレンズ研削できる話ではなく、プラスして互いに接着させるとなれば、当時はまだ蒸着コーティング層が開発されていなかった時代でもあり、ひたすらに各光学ガラスレンズの曲率と厚みだけに頼って光学設計していた頃とすれば、とても納得行く筋道に至っていません(笑)

当方は純粋にROSS社が開発してきたのだと結論づけしました!

なお上の㊧は1914年時点の製品カタログで、この年から初めて「Xpresモデル」が製品カタログに登場しています (1904年〜1913年にはXpresは一切登場していない)。

この時のカタログの記事を和訳すると「このレンズシステムは、ペッツバールポートレートレンズで撮影したものよりも輝度が高く、優れた解像力を持つネガを生み出す力を備えており、これまでに製造された1/4-3アナスティグマート (テッサー型を指す) では達生できなかった基準です。さらに、この完璧な解像力は、極めて広角な範囲から周辺まで維持されます」とその自信の程を語っており、さらに「Xpresは優れた集光力と透過力、優れた色補正能力を備え、歪み、コマ収差、フレア、ゴーストの発生を一切抑えています。完璧な配合により、絞りを小さくすることなく長焦点レンズを使用できます。そのため、大きいサイズのROSS Xpresは、スタジオ撮影や屋外でのポートレートやグループ撮影に特に役立ちます。また、小さいサイズのROSS Xpresは、あらゆるクラスの超速写、報道写真、フォーカルプレーンおよび光束インスタント写真、オートクローム、3色写真に最適です」と、その有用性を語っています。

するとこの一文を指して、もしもテッサー型特許の回避であればここまで徹底した有用性まで語っていなかったと考えられるのです・・何故なら、既に1902年時点から「Zeiss Tessar (PATENT)」を謳って英国内工場で光学ガラスレンズの製産をROSS LIMITED社自身が行っていたからです (㊧は1904年当時の製品カタログより抜粋)。それはわざわざライセンス料まで払って委託製産していた意義を見出せません。「Zeissの特許回避」と言うコトバや表現には、そういう矛盾を含んでいるままなので、その点についてちゃんと説明するべきではないかと思いますね。

するとこの一文を指して、もしもテッサー型特許の回避であればここまで徹底した有用性まで語っていなかったと考えられるのです・・何故なら、既に1902年時点から「Zeiss Tessar (PATENT)」を謳って英国内工場で光学ガラスレンズの製産をROSS LIMITED社自身が行っていたからです (㊧は1904年当時の製品カタログより抜粋)。それはわざわざライセンス料まで払って委託製産していた意義を見出せません。「Zeissの特許回避」と言うコトバや表現には、そういう矛盾を含んでいるままなので、その点についてちゃんと説明するべきではないかと思いますね。

ちなみに上の㊧のとおり、テッサー型モデルの開放f値は「F6.3」なので、明らかにXpresのf 4.5クラス、或いはそもそもシネレンズ系で製品化してきていたf1.5系とは、まるで天と地の差です(笑)

これらの当時の事実を以てしても、何故テッサー型のコピーと指摘されなければイケナイのか・・当方はまるで理解できませんね。もちろんそこには特許回避など、微塵も認められません(笑)

…………………………………………………………………………

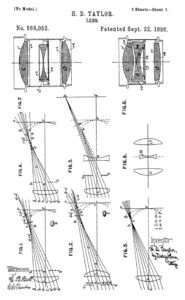

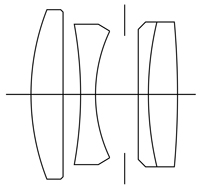

←『US568052 (1895-11-30)』米国特許庁当て出願

←『US568052 (1895-11-30)』米国特許庁当て出願

Harold Dennis Taylor (ハロルド・デニス・テイラー) 氏の発明

テイラー氏がこの発明時に語っていた内容を咀嚼すると、この発明案件自体が「後進光学設計者達に向けた、発展系発明の猶予を付与したものである」と自ら述べており、且つトリプレット型の真髄は「3つのレンズシステムの全体を使って、初めて軸外色収差の補正に効果を発揮させられる概念の提供」と述べています。

さらにテイラー氏はこの特許出願申請書の申請に際し、まるで異なるパターンの「Fig.1〜Fig.8」という複数の実施例を先行して明示しつつ、この発明を特定のカタチとして当てハメてはイケナイとまで語っています。

さらにテイラー氏はこの特許出願申請書の申請に際し、まるで異なるパターンの「Fig.1〜Fig.8」という複数の実施例を先行して明示しつつ、この発明を特定のカタチとして当てハメてはイケナイとまで語っています。

このような指摘や考え方こそが後の時代に発展系を促した根拠でもあり、非常に多くの光学設計の原点に位置しているのが、まさにこのトリプレット型光学系なのだと理解できた瞬間でもありました。

それは、前玉と後玉の間に位置する光学系第2群は、絞り羽根の前でも後ろでも良く、しかもその第2群は単独使用に限定せず、複合化させてしまっても構わないとまで記述し、実際に自ら実施例として検証まで行って示しているのです。

このような内容が導くのは「好きなように使えば良いではないか」とのテイラー氏の考え方・・だから、当方的には「思想」だと述べています。

トリプレット型の素晴らしさとは、その自由度であって、合わせてそこに厳然とシステム化されている「3つの光学ガラスレンズの塊すべてを使って色消しを行う」とのテイラー氏の思想だったのです (だから敢えて特定の群で接着したり近接させたりして色消しさせず、1890年代後半に考案されたガウス氏の手法もフラウンホーファー氏の手法も、ワザと故意に採り入れなかった)。

・・この考え方こそが、トリプレット型光学系の真髄なのです!

逆に言うなら、パウル氏が先に1899年に開発していた4群4枚ウナー型光学系も、明らかにテイラー氏が述べていた「第2群を絞り羽根を挟んで複合化させてしまっても良い」との概念を活用した考え方で、その後群側で収束制御を執った結果、出来上がったカタチなのが理解できます。

従って巷で語られている「ウナー型 (の前群) + プロター型 (の後群) =テッサー型 (の前後群)」といった「光学系のカタチから捉えて導く考え方」に当方は賛同できず、むしろその基となる光学設計の着想概念、或いは設計概念から手繰っていった時の結論づけから捉えていきたい派です。

つまりテッサー型は、ウナー型やプロター型ありきの結果ではなく、そもそもクックトリプレット (の発明概念) から発展していった経緯の中で捉えられたパウル氏の着想の一つの結果であって、前群に2枚を配置した為に、後群側の2枚を貼り合わせレンズ化するしか手がなかったことを示している・・と当方は捉えています (もしも後群を分離させたままにしたら、まさにウナー型の範疇に戻ってしまうから)。

そしてその後群のダブレット化は、ガウス氏やフラウンホーファー氏の色収差補正に係る制御手法を採り入れていった流れだったのは、特許出願申請書内の記述を読めば見えてきます。

結果、テイラー氏が敢えて接着せずに分離したままに残した後群側を、パウル氏は逆に接着させることで (最新の硝材を選定できるメリット性を最大限に活かして) 特に斜め光線の補正にこだわっていたことが窺えるのです。それがテッサー型ではないかと、当方は受け取っていますね。

…………………………………………………………………………

話を戻します。そもそも当時1904年時点で、英国のロンドンに位置するクラパム・コモンの一部街区に新しい社屋と、それに隣接して隣の街区に工場も併設して「ROSS OPTICAL WORKS」を創設しています。

話を戻します。そもそも当時1904年時点で、英国のロンドンに位置するクラパム・コモンの一部街区に新しい社屋と、それに隣接して隣の街区に工場も併設して「ROSS OPTICAL WORKS」を創設しています。

㊧はその時の製品カタログの表紙で、1900年にフランスのパリで開催された博覧会で優勝し金メダルを獲得していることまで誇らしげに記載されています。

創設者は「Andrew Ross (アンドリュー・ロス)」氏であり、1829年にロンドンのウィグモアー・ストリートに「Ross & Co, Manufacturing Opticians」を開設します。写真向けレンズの開発と製産は1840年からスタートしています (当時の製品にはA. Ross, London の刻印が施されていた)。

さらに1891年にはクラパム・コモンの一部街区に営業社屋を構え、後に製産工場も開設しています。

さらに1891年にはクラパム・コモンの一部街区に営業社屋を構え、後に製産工場も開設しています。

㊧写真はその頃の工場棟の内景で、まさに光学ガラスレンズを研磨する機械設備が備えられていたことが分かります (左側の円形の機械設備が研磨機)。

なお、第1次世界大戦終結後、ROSS LONDON社と社名を改め、合わせてMill Hillに構えていたCarl Zeiss Jenaの光学ガラスレンズ工場を戦時賠償の一環として買収しています。また1922年以降は英国海軍への納入もスタートしていますが、戦後の1948年に「Barnet Ensign Ltd. (バーネット・エンサイン株式会社)」の傘下に入り、1961年に写真機事業から撤退した後、最後は細々と双眼鏡などを製産していましたが、ついに1975年に精算しています。

ちなみに今回扱った個体の製造番号から判明した製造年度は「1953年製造」であり、実は翌年1954年に社名が「ROSS ENSIGN」に変更された為、或る意味「最後までROSS LONDON銘を守り抜いていた逸品」だったことまで判明しています!(涙)

←㊧写真は今回の個体とは全く関係ありませんが、実は製造番号が非常に近い個体の写真であり、ネット上で通販に流れていたのを転用してきています。

←㊧写真は今回の個体とは全く関係ありませんが、実は製造番号が非常に近い個体の写真であり、ネット上で通販に流れていたのを転用してきています。

レンズ銘板に刻印されている内容は全て今回扱った個体と同一なのですが、実はこの個体はワンオーナー品であり、しかもちゃんと購入時の経緯として、アルゼンチンのブエノスアイレスで1953年製としてお店で買い入れたことを出品者が語っているのです。

そして前述の1954年の社名変更と合わせて辻褄が合い、鏡胴のマウント部直前に「誇らしげに刻印されているROSS LONDON」を根拠にして、1953年の製造個体と結論づけしました(涙)

・・このように製造年度が判明するだけでも、当方的にはチョ〜涙モノだったりしますッ!(祈)

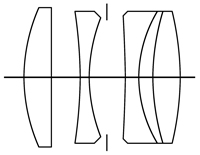

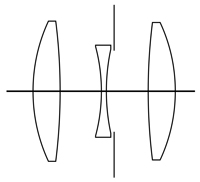

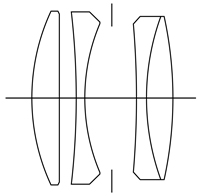

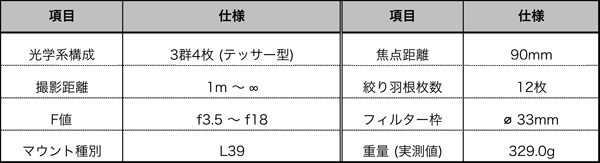

せっかくなので1902年のパウル・ルドルフ博士が発明した3群4枚テッサー型光学系の光学設計を見ながら、且つ合わせて今回の個体から取り出した光学ガラスレンズの光学系構成を明示していきます。

←『GB190213061A (1902-06-09)』英国内務省宛て出願

←『GB190213061A (1902-06-09)』英国内務省宛て出願

Carl Zeiss Jena在籍時のPaul Rudolph (パウル・ルドルフ) 氏発明

前出のテイラーによるトリプレット型から発展した光学系の前後群で非対称型の光学設計です。

但し、そもそもパウル氏自身は従来から対称型の光学設計に固執していた光学設計者なので、あくまでも当時のCarl Zeiss Jena経営陣との極端な確執の結果から否応なく生み出された発明案件とも指摘でき、晩年に61歳でVOIGTLÄNDERに転職したタイミングでさえ、Carl Zeiss Jena経営陣からの執拗な仕打ちを受け続け、既にイエーナ大学の教授職すら剥奪されていた結果、最後亡くなる前年にようやく復権できたほどの冷徹さだったことが窺えます(涙)

(この発明案件の直前にプラナー型を発明しており、ほぼ前後対称型に近似した設計です/厳密には後群側が異なるので非対称型に分類される)

↑上に挙げた光学系構成図は、㊧:前出1902年特許出願申請書内に掲載の図からの当方によるトレース図、㊥:1902年時点のROSS LIMITED社製品カタログから当方の手によってトレースした光学系構成図、㊨:今回扱った個体からオーバーホールで完全解体した際に、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

特に今回の個体である㊨の光学系構成図を見ると分かりますが、製品自体が中望遠レンズ域なので、曲率や厚みなど含め確かにその光路長としてバックフォーカスが長いことが伝わってきます。

(光学系第2群の両凹メニスカスレンズを直前配置の第1群前玉より小径に設計してきている点で光路長の延伸が理解できるから)

なおご覧のとおり今回の個体が実装していたテッサー型は、その光学系後群側の構成3枚目たる光学ガラスレンズのカタチが「平凹メニスカスレンズ」なのが判明しました。他の㊧や㊥は焦点距離やバックフォーカスの関係から光路長が短い為、絞りユニット直後の構成3枚目の光学ガラスレンズは「両凹レンズ」なのが一目瞭然です。

こういう要素からも紐解いてバックフォーカスの状況を探ることができるので・・当方にとっては光学系構成図は必須の作業工程の一つだったりします(恥)

また絞りユニットの前後で光学系第2群と第3群との間の距離も、きっちりデジタルノギスを使って実測した為、非常に正確な光学系構成図に仕上がっています。

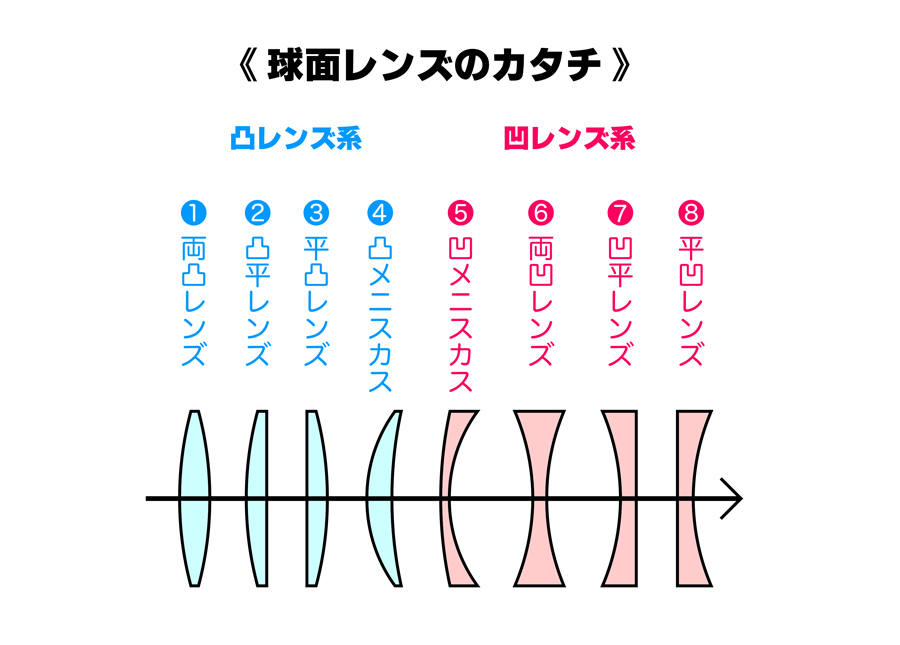

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学ガラスレンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

…………………………………………………………………………

再び話を戻して、これらの探索と考察から、今回のモデルに実装していた光学系の光学設計者は、前述ROSS Xpesの開発者である「John William Hasselkus」氏ではないかとみていますが、そもそもROSS LONDON社では、必ずしも専属の光学設計技師によってのみ開発する固執がなかったようで、社外からの開発も受け入れていたようですから、あくまでも憶測にすぎません。

ここで前のほうで解説したテッサー型に近似したもの同士での既知の特許権抵触性について、その実際を例に挙げて光学設計に関する解説を終わりたいと思います。

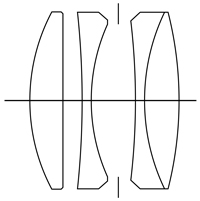

←『DE343086C (1920-10-09)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE343086C (1920-10-09)』ドイツ特許省宛て出願

Ernst Leitz Wetzlar名義なるも、Max Berek (マックス・べレク)氏発明

申告名義が「LEITZ E.」になっている為、Ernst Leitz Wetzlarであるのが明白ですが、この発明案件の開発者は「Max Berek (マックス・べレク)」氏です。

バット見でテッサー型と受け取られてしまう為、巷では今だにテッサー型光学系と解説されるばかりですが、入射光の収光能力をチェックした時に、テッサー型とは明らかに異なり「絞りユニットの前衛配置が第1群前玉だけ」である点を指して、当方的には「光学系の前後群でのパワー配置が全く異なり、テッサー型とエルマー型は互いに同一の光学設計にならない」と既に結論づけしています。

それはベレク氏が特許出願申請書内の記述で語っていたように、既知の案件であったテッサー型の欠点の一つに「対角画角対応能力の低さ」を挙げており、合わせて口径比との関係性でも課題が残ると述べていたからです。この点を完了してきたのがエルマー型なので、その結果が前玉一枚という光学系前群の配置です。

一方で後群側ではテッサー型が第3群の2枚貼り合わせレンズ1つだけで収光能力を発揮せざるを得ず、その点でエルマー型は第2群と第3群の両方で収光制御している点で、特にマクロレンズ系の光学システムに積極的に採用されています。

その意味で前述した帯状球面収差の補正についても語っており、上手く上縁線と下縁線の制御がコントロールできる点で後群側での2つの群による配置は、圧倒的な収光制御を実現させています。

従って当方的にはこれら光学設計者のコトバを借りて、テッサー型とエルマー型は互いに同一の光学設計概念に基づいて開発されていないと結論づけした次第です。

つまり、絞り羽根を境界にした光学系前後群のパワー配置の相違によって捉える時、テッサー型は明らかにエルマー型に比べて対角画角がより狭い方向に向けた光学設計に適していると捉えられるのです。さらに逆に指摘するなら、テッサー型よりもエルマー型のほうが明るいf値の設計に有利であるとも考えられ、特に後群側に2枚配置できる点で明らかに収光能力はテッサー型よりも上です。

このような当方の受け取りは、まさに今回のモデルがテッサー型を装備してきている点で、その対応画角の適正に頷けるのです。

そしてその上で、改めてこれら2つの特許出願申請書をチェックした時、何と両方とも参照申告が1件も存在しない点で共通しており、前述の通りテイラー氏のトリプレット型の発明案件は有効期限切れから申告の必要性を喪失しているものの、エルマー型の特許時点ではテッサー型の有効期限切れ前であったことから、その抵触性が調査されるのは明白な事実だと思うのです。

・・然し、申告が互いにありませんッ(汗)

これらの事実に遭遇して初めて、着想概念やその発明経緯、或いは究極的な『主張』に根拠を充てがいました(汗)

それ故、エルマー型もテッサー型のコピーでも模倣でも全くないのです! 全てはテイラー氏が提供してくれたトリプレット型からの発展であり、それは数学的にも物理的にも、或いは化学的にも捉えていって初めて証明される話であり、当方のような俗人には計り知れない世界ですが、少なくともリアルな現実に互いに抵触しなかったことだけは・・事実です!

…………………………………………………………………………

最後に今回のオーバーホール/修理ご依頼に関し、ご依頼者様自身が「状態が非常に悪い」と仰られていたとおり、まさに個体の現況は「∞位置がズレまくりで停止 (するもほぼ無限遠合焦に近い状況)」且つ絞り環操作も引っかかりや抵抗/負荷/摩擦を感じ、距離環操作にも同様トルクムラを強く感じます。最終的に当初バラす前時点の実写確認では、無限遠合焦は「僅かにアンダーインフ状態」と判定を下しました。いくら1953年時点の造りとは言え、テッサー型ならもっと解像度を発揮できるハズだからです。

こういう描写性に対する受け取り方は、今までの14年間に扱ってきた3,528本のオールドレンズ達の写り具合を体験してきているからこそ推察できるワケで、闇雲にテッサー型を褒めちぎって解像度を指摘しているワケでは・・アリマセン(笑)

確かに14年間と言う限られた期間だけで捉えるなら、年間扱い本数は僅か252本 (平均値) ですから、多いどころかむしろ異状に少ない本数でしかありまん(恥) 巷のプロの整備会社様の扱い本数には、まるで足元にも及びませんが、583銘柄と言う世界各国のモデルを躊躇することなく、初めての扱いでも臆せずに完全解体してきたからこそ、むしろ工業製品を扱う『覚悟』は既にできているつもりです(恥)・・そうなのです。オールドレンズと言えども歴とした工業製品なのであって、それを「ごまかしの整備」の範疇に仕上げていく裏切りは・・当方にはデキマセンね!(涙)

このように扱うオールドレンズが例え初めての整備だとしても、そのモデルの背景やバックボーンを探ることで整備手法は当然ながら、光学系の描写能力についても大凡ではあるものの、察しがつくと言うものです(汗)

なお、オーバーホール/修理が完了した現状は、当初バラす前時点の個体の状況からはまるで想像がつかない、真に『本来在るべき姿』として復活を遂げていることをお伝え申し上げます・・ただただ、新鮮な感動あるのみッ!(祈)

さらに完全解体したことで新たな真実が発見できた点についても、以下のオーバーホール工程の中で解説していきます。

仮に例えばこのように、仕上がり状態を誇大表現で告知していると仮定しても、結果的にご依頼者様のお手元に現ブツが届くワケで、誇張的に語れば語るほど、その全てが納得できなかった際のクレームへと繋がる可能性を拡大している話になり・・これも道理が通りませんね(笑)

・・それこそがまさに当方の凄みであり『論理的整備手法』と言うポリシ~の結果なのです!

![]()

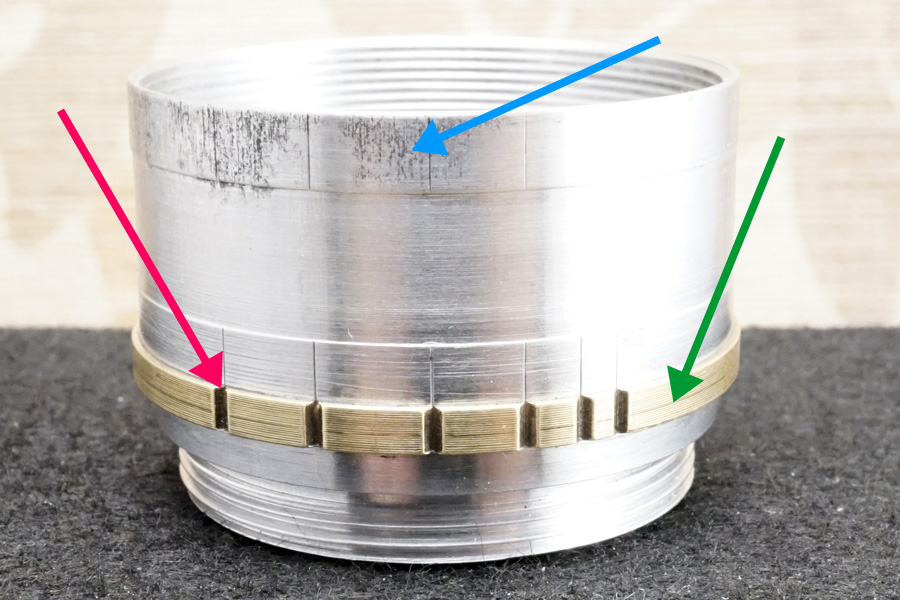

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

基本的に焦点距離:90㎜なので、且つこの当時 (1953年) の「L39マウント規格」品となれば、自ずと鏡胴二分割方式で製品設計されていることは容易に事前察しがつきます。必然的に鏡胴「前部」は純粋にネジ込み式で鏡胴「後部」にネジ込まれて終端締め付け固定されているだけの話です。

然しそうは言っても、だからといって鏡胴「後部」側のヘリコイド駆動概念、ひいては製品設計まで推測できるのかと言えば、これが全くできないのがリアルな現実の話で、一番の問題点は「ヘリコイド駆動を制限壁を設けて停止させているのか」或いは「単にヘリコイドの条ネジ山終端で詰まって停止しているだけなのか」の違いは、バラしてみなけば判明しません(怖)

何を言っているのかと言うと、要は鏡胴「前部」を外した後の鏡胴「後部」の解体手順を探っている話をしています(汗)

これを見誤ると (仮説をミスると) 内部構成パーツで、特に停止キーのようなネジ類を破断させてしまう結末を迎える為、サクッとバラし作業に入ることが怖くてできません(怖)

つまり距離環を回した時に必ず無限遠位置「∞刻印位置」と最短撮影距離位置、このモデルで言うなら「3.5FT (メートル換算:1m)」でどのように停止しているのかを探るしかありません。

すると今回の個体は当初バラす前時点で既にいろいろな瑕疵が現れていましたが、それを除いても「∞と最短で詰まって停止している」ことが掴めます (つまり両端で抵抗/負荷/摩擦が増大する)。

これを掴むことで完全解体に進め、且つその際の無限遠合焦との整合性についてまで「瞬時に判明してしまう」のが「原理原則」でも・・あります(笑)

そしてそもそもどうして当初バラす前時点で「距離環の∞刻印位置がズレまくっていたのか」との問いに対して、最終的な結論は「単純に過去メンテナンス時の整備者が、構造原理を知らなかった」としか言いようがありません(笑)

するとではその過去メンテナンス時の整備者はドシロウトなのかと言えば、これもまた違っていて、実は光学系内や鏡筒周りに、特に鏡胴「後部」側遮光環部分に「プロが施す反射防止黒色塗料の着色技術」を確認した為、あきらかにプロの整備者によって整備されていたと受け取っています (単に着色するのではなく、下地処理までキッチリ実施している)(汗)

それなのにどうして内部構造を理解できなかったのか・・実は、こういう状況こそが「単にバラした時の逆手順で組み立てる手法」の最たる結末で(笑)、当方ではそういう手法しかできない整備者を指して (蔑視を込めて)「低俗な整備者」と捉えて呼称しています(笑)

つまりバラしていく際の「観察と考察」が全くできず、しかも「原理原則」を知らない為、組み立てていく途中での手順に矛盾が起きていることすら気づきません(笑)

今回の個体で言うなら、プロ並みの塗装技術スキルを持ちながらも、実はその結果「必要外に着色してしまった塗料の膜厚で、寸法公差を逸脱してしまった」ことに全く気づけていません(笑)

結果的に、各部位の構成パーツのネジ込み時に適正位置まで締め付け固定できず、合わせてそれをごまかす目的で別の手法で組み立てようと試みたが為に、結果的に無限遠合焦に近い位置まで組み上げられたものの、僅かなアンダーインフに陥り、しかも∞刻印位置がズレまくりと言う状況に追いやられてしまいました(涙)

・・きっと、こうやって『製品寿命』へとひたすらに向かっていくのだと思います(涙)

今回の個体の全ての因果を誘発した根本原因は「反射防止黒色塗料の着色」です!

ではどうしてその着色で寸法公差を逸脱していったと指摘できるのかと言えば、それはまさに「アルミ合金材削り出しの構成パーツが使われている」からで、例えば1990年辺りのモデルに使われているコンピュータ制御されている自動NC旋盤機を使って、アルミ合金材削り出し技術を駆使した仕上がりの構成パーツではないことを、まるで理解できていません(汗)

この当時戦後〜1960年代となれば、まだまだ旋盤機の技術革新が希求されていた時期であり、特にアルミ合金材の研削加工には多くの課題が残っていた時代でもあります。

こういう話をした時、よく旧東ドイツの工業製品が粗雑で悪いと言われることがありますが、それはそもそもの構成パーツの研削技術よりも「研削機械設備の問題」であることを・・話そうとしません!

逆に言うなら1970年台を境に特に日本の旋盤機は海外各国で羨望の眼差しで捉えられていた機械設備であり、その最たる安全保障面での脅威に至った事件こそが「東芝機械ココム違反事件」であることを、皆さんは研究しようとしません(笑)

詰まる処、なんだかんだ言って日本の光学製品が欧米諸国に台頭していった根本的要素が何かと言えば、それは「工作技術革新」としか言いようがありません。日本の光学研究や技術が世界より先んじていた話ではないのです!(笑)

それを真に受け止めようとしないから、まるで違った方向性へとオールドレンズの話まで進んでいってしまいます(汗)

構成パーツとして使われるアルミ合金材の精製技術の世界最高峰への到達こそが、特にオールドレンズに於ける各構成パーツの信頼性を異状に高めました。それこそが真鍮製/ブラス製、或いは一歩下がっての黄銅材との決別でもあるのです。

とかくオールドレンズの話になると、すぐに光学設計の秀逸性ばかり語られますが、特に日本の光学製品が当時の1960年代に欧米諸国を順次台頭していった背景の根底に位置するのは・・全く以てそれら光学設計ではなく、金属材の精錬技術と旋盤技術の革新性であると、当方は受け取っていますね(笑)

確かにNikonやCanonの当時の光学設計が優れていたのでしょうが、その奥底の部分には各構成パーツの研削と耐久性を担保できる工業加工技術の到達があったからこその話であって、実際にこの当時の海外製品の、特にアルミ合金材の構成パーツを『磨き研磨』していると・・よ~く理解できます。

同じ時期に精製されていた日本のアルミ合金材と比べて、明らかにその質が違うのです。それは研削時の切削レベルにまで現れて確認でき、日本の光学製品の確実性や信頼性を担保していたのは、一にも二にも三にも「金属精錬技術と研削技術の到達点」であると、当方は信じていますね。

・・その次に来るのが、ようやく「光学設計」です!(笑)

何故なら、金属材の精錬技術や研削技術が伴わなければ、光学設計したせっかくの光学ガラスレンズも、狙う位置にピタリと正しく格納できません。そしてその操作性に於いても光路計算と相まみえて整合性が執れないのは、歴然ではありませんか???

当時のオールドレンズのモデルの話になると、二言目にはニコンがぁ~、キヤノンがぁ~、と言いますが、それ以前に下支えし続けてくれていた技術革新があったのに、今だにそういう下請けの立場を悪用している大企業などが、相変わらず闊歩し続けています!(怒)

つい先日も、大企業 (自動車です) の下請けが金型を無償維持保存し続けている点を指摘して、公取委が改善命令を出しました(汗) 逆に言えば、それら下請けは、あくまでも長年の慣例として無償で金型の維持保存にコストを消耗し続けてきたワケで、おそらくは金型の管理に関する話すら打ち明けられなかったのではないでしょうか・・業界標準だからです!(涙)

昨今の何もかも高騰する世の中で、維持費を少しでも負担してもらえないか・・などと臭わせただけで、契約更新せずに切り捨てられてしまう運命など瞬時に妄想できます(怖)

そういう「業界標準」と言う概念こそが、ニッポンの悪しき商習慣の一つであり、ウクライナ戦争に端を発した資源の争奪や経済安全保障の名のもとに処置されていく関税率の激変は、間違いなく中小企業をさらに追い詰めていっていると考えられ、ニッポンの研究費用の劇的な減少を食い止められない現況と合わせ・・ニュースを見るたびに胃が絞め付けられる思いです(涙)

何処ぞの学術会議では「戦争に関する研究がタブー」と大手を振って今も言われ続けている始末で、それにもかかわらず独立性云々を抗議しまくっている学者ばかりで「戦争をしない為の研究」に資するべく、武器や軍需品まで含めた戦術や戦略の研究を深めることで、先手を打って戦争回避できると言う抑止力意識が完全欠如しており、まるで理解できませんね! だから日本だけがどんどん取り残されていきます(涙) 子供達が活躍するこれからの近未来ニッポンを・・いったいどうしてくれるのか、マジッで気になって仕方ありません(祈)

話を戻して、さらに海外欧米諸国の光学メーカーには、最先端技術を駆使して造られた旋盤機が・・そもそも無かったのです。その中で従来手法だけで臨んでいたからこそ、今回のモデルのようにアルミ合金材削り出しパーツの研削レベルが相当低く (つまりアルミ合金材の強度と研削にまだまだ課題を抱えていた時代の製品)、そこに必要以上の塗膜の厚みを加味してしまった結果、各構成パーツの締め付け位置がズレていく方向へと変わってしまったのです。

・・それが当初バラす前時点の様々な瑕疵内容の根本原因です!

しかも、そういう事柄を直視せずに、単にバラした時の逆手順で組み立ててしまったから堪りませんッ!(笑) 当方が処置している『DOH』以前に、そもそも整備に対する概念そのモノが間違っているのですョ!(笑)・・そう言う整備者が、巷には数え切れないほど居るのです(怖)

だから「観察と考察」すらできず「原理原則」の研究も一切顧みず、ひたすらにバラした時の逆手順だけでしか組み立て「られない」技術スキルの整備者を指して『低俗な整備者』と決めつけているのです(笑)・・恥ずかしいと全く思わないから全く以て始末が悪いッ(涙)

逆に言うなら、当方が初めての扱いでも完全解体していける理由がそこにあり、14年間で対処してきた538銘柄のオールドレンズ達は、たかだか3,528本にしても「一部解体ではない完全解体だからこその見えてくる真実がある」のに・・多くの整備者がそれをやろうとしません(笑)

しかも非常に多くの整備者が当初バラした時の各構成パーツの固定位置で再び組み上げてしまいます(笑)・・いったい何でバラして整備しているんですか???(笑)

自分で固定位置を判定して適切な位置で固定し直せば良いではありませんか! ネット状を観ていると、或いはYouTubeでもアップしていますが(笑)、無限遠位置のマーキングをバラした時に施して、その位置で組立てていること自体がそもそも間違っています!(笑)

どうして間違っているのか・・そういうジャンルの人種には・・まるで分からいのですッ!(笑)

当方も確かに完全解体していく際に、各部位の構成パーツはその固定位置をマーキングしますが、それは全く別の目的でマーキングを施しており、過去メンテナンス時の整備者が固定した位置が不適切だったことの『証拠』としてマーキングしているのですッ!

同じ位置で組み上げる為にマーキングしていることなど・・先ずアリマセンッ!(笑)

従ってそもそも、オールドレンズの整備に対する考え方、概念がまるで違っていて、当方からみれば全く話にならないレベルなのです(笑)・・正直、巷の整備者など、誰一人相手にしていませんね(笑)

↑上の写真は当初バラし始めた時に撮影した指標値環の写真ですが、取り外してから溶剤洗浄した途端に「表面が溶け始めたッ!」のでビックリして撮影しています(汗)

↑上の写真は当初バラし始めた時に撮影した指標値環の写真ですが、取り外してから溶剤洗浄した途端に「表面が溶け始めたッ!」のでビックリして撮影しています(汗)

左下のフチ当たりを見ると分かりますが、下地塗りした塗料が現れてきています (オレンジ色の部分)(笑)

しかも指標値刻印まで白く溶けて浮き上がり始めました・・そうですッ。絵の具で着色していたのです(笑) これは過去メンテナンス時の仕業で多用される手法ですが、絵の具を使って色具合を調合して着色しています。中にはその上から最後に定着液をスプレーしている場合もあります。

今回の個体は下地塗りしてから光沢ブラック塗装していたワケで、最後に刻印の溝部分にホワイト着色して仕上げています・・つまりまるで「ごまかしの整備」そのまんまです!(驚)

結果、この事実を知って内部構成パーツに着色されていた黒色部分の多くが「反射防止黒色塗料」を塗ったのだと確信しました(笑)

しかも後で撮影していますが、この指標値環は下地塗りする為に下地研磨 (下地塗装の為に対象物表面を研磨して滑らかにすると同時に、非常に細かいキズを付けて下地塗料や上塗り塗料がその凹みに食い込むことで密着性/定着性を高めることを狙った事前処置) しており、既にオリジナルの製産時点を残すメッキ加工が全て剥がされていました(涙)

残念ながら今回のオーバーホール/修理作業では、地の状態まで戻してから「エイジング処理」を施していますから、本来のオリジナルの製品状態であるブラック色の光沢メッキ加工に仕上がっていません・・申し訳ございません!

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。鏡筒最深部に用意されている12個の穴は絞り羽根の「位置決めキー」が刺さる先の穴です。

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。鏡筒最深部に用意されている12個の穴は絞り羽根の「位置決めキー」が刺さる先の穴です。

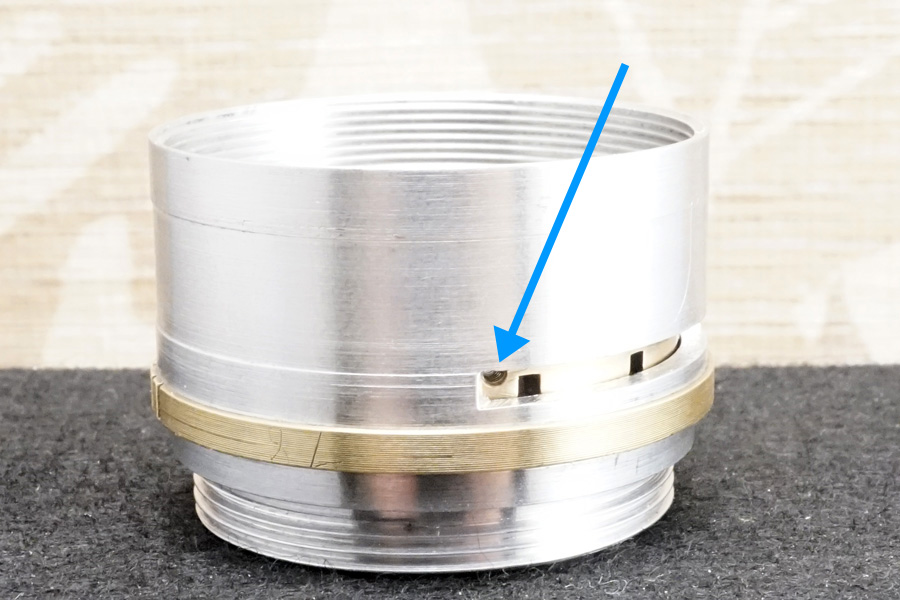

↑絞りユニットの構成パーツで、締付環㊧と開閉環㊨です。開閉環㊨の側面にはブルー色の矢印で指し示している位置に絞り環と連結する目的と役目で用意されているネジ穴が研削されており、そこにシリンダーネジがネジ込まます。

↑絞りユニットの構成パーツで、締付環㊧と開閉環㊨です。開閉環㊨の側面にはブルー色の矢印で指し示している位置に絞り環と連結する目的と役目で用意されているネジ穴が研削されており、そこにシリンダーネジがネジ込まます。

◉ シリンダーネジ

◉ シリンダーネジ

円柱の反対側にネジ部が備わり、ネジ部が締め付け固定される事で円柱部分が他のパーツと連携させる能力を持ち、互いにチカラの伝達が実現できる役目として使う特殊ネジ (単なる連結のみに限らず多くの

場合でチカラの伝達がその役目に含まれる)。

↑鏡筒と絞り環を構成するパーツを並べて撮影しています。絞り環㊧だけが真鍮製/ブラス製で、鏡筒㊥とローレット (滑り止め) ㊨がアルミ合金材です。

↑鏡筒と絞り環を構成するパーツを並べて撮影しています。絞り環㊧だけが真鍮製/ブラス製で、鏡筒㊥とローレット (滑り止め) ㊨がアルミ合金材です。

赤色矢印で指し示している箇所に「絞り値キー」が実際の設定絞り値の位置として刻まれているのが分かります。つまりこれが意味するのは「絞り環操作はクリック感を伴う製品設計だった」ことになります。

実際グリーン色の矢印で指し示している箇所に製産時点についた鋼球ボールが通過していた水平方向のライン/痕跡が確認できます。

なおブルー色の矢印か指し示している箇所の斑模様は「アルミ合金材のサビ」です(汗) 絞り環にグリースを塗っていたのでしょうが、水分が侵入してきて酸化/腐食/サビを促している痕跡です。

↑鏡筒の上から絞り環を被せたところです。赤色矢印で指し示している箇所にイモネジ用の下穴が研削されて用意してあるのが分かります。そしてその位置に一番最初の「絞り値キーの溝」が来ています・・最小絞り値:F18用の溝ですね。このイモネジ用の下穴は、絞り環のローレット (滑り止め) を締め付け固定する目的と役目で備わりますが、今回の個体にはそのイモネジが存在しません (欠品している)。

↑鏡筒の上から絞り環を被せたところです。赤色矢印で指し示している箇所にイモネジ用の下穴が研削されて用意してあるのが分かります。そしてその位置に一番最初の「絞り値キーの溝」が来ています・・最小絞り値:F18用の溝ですね。このイモネジ用の下穴は、絞り環のローレット (滑り止め) を締め付け固定する目的と役目で備わりますが、今回の個体にはそのイモネジが存在しません (欠品している)。

↑右横に並べた絞り環用のローレット (滑り止め) を下のほうからネジ込んでいきます。

↑右横に並べた絞り環用のローレット (滑り止め) を下のほうからネジ込んでいきます。

従ってこの時に本来の製産時点では「鋼球ボール+板バネ」がセットされていたハズなのです。

その板バネは実際には「C型鋼」であり、内側に縮まるチカラが働く鋼であり、その内側に収縮するチカラが反発力になって、鋼球ボールをカチカチと絞り値キーの溝に押し当てる役目だったと推測できるのです。

実は、今回の個体のバラし作業をスタートしたのが9/21の月曜日でしたが、この真実が判明した為、何とかクリック感を伴う操作性に戻せないか考えました。

1日考えてからアマゾンで必要になる材料を注文し、それが届いてからリアルな現実に組み込んで試してみる作業を行っていた結果、4日間も遅れてしまいました (スミマセン)(汗)

考えた手法は4種類でしたが、その中から最終的に2種類に絞って材料を調達しました。2日間がかりでその2種類の手法を試しましたが、後一歩と言ところで上手く組み込みできず、結果的に諦めました・・申し訳ございません!

もちろん当方の勝手な判断で材料を調達した為、それらの費用や組み込み作業代金などの一切は、今回のオーバーホール/修理のご請求には含みません。そもそもクリック感を伴う操作性として組み上げられなかったので、当然な話です(泣)

このように当方では、自身の仮説を構築して必ず改善の為の処置を講じます。そのような仮説を構築してまで改善に努力しないような整備を指して、当方は「整備」だとは・・捉えていません!

その際に必要になる材料などは調達して手に入れますし、その結果処置して改善が期待通りに仕上がった場合に限り、その「調査費用」と共に「作業代金」をご請求金額に加算しますから、改善しなかった、或いは期待通りではなかった場合には (つまり自分が納得できていない場合には) 全て当方が損をするだけの話です (当たり前です)(笑)

↑絞り環のローレット (滑り止め) をネジ込むとこんな感じに仕上がります。この時、ブルー色の矢印で指し示している箇所に前述したシリンダーネジが刺さる先の穴が来ているのが分かります・・最小絞り値:F18の位置ですね。

↑絞り環のローレット (滑り止め) をネジ込むとこんな感じに仕上がります。この時、ブルー色の矢印で指し示している箇所に前述したシリンダーネジが刺さる先の穴が来ているのが分かります・・最小絞り値:F18の位置ですね。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

↑既に当方の手による『磨き研磨』が終わっている為、前述したアルミ合金材のサビもほぼ消えていますし、そもそも「平滑研磨」まで処置しているので、ご覧のように滑らかです。

↑既に当方の手による『磨き研磨』が終わっている為、前述したアルミ合金材のサビもほぼ消えていますし、そもそも「平滑研磨」まで処置しているので、ご覧のように滑らかです。

ブルー色の矢印で指し示している箇所にシリンダーネジ用のネジ穴が来ています。

↑裏側にグリースを塗布してから絞り環をセットしました。既にシリンダーネジをネジ込んで絞りユニット内部の「開閉環」と連結している為、この絞り環を回せばダイレクトに絞り羽根が開閉動作します。

↑裏側にグリースを塗布してから絞り環をセットしました。既にシリンダーネジをネジ込んで絞りユニット内部の「開閉環」と連結している為、この絞り環を回せばダイレクトに絞り羽根が開閉動作します。

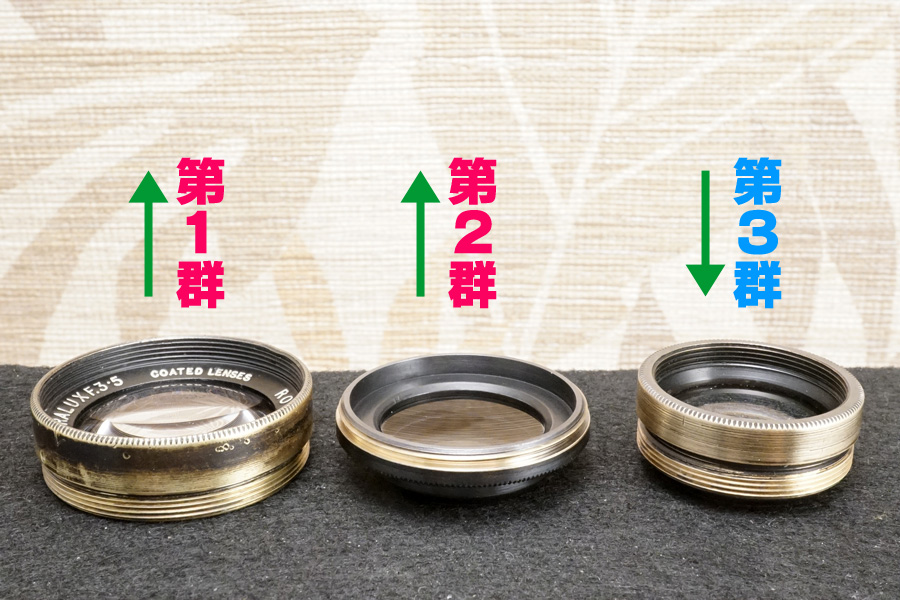

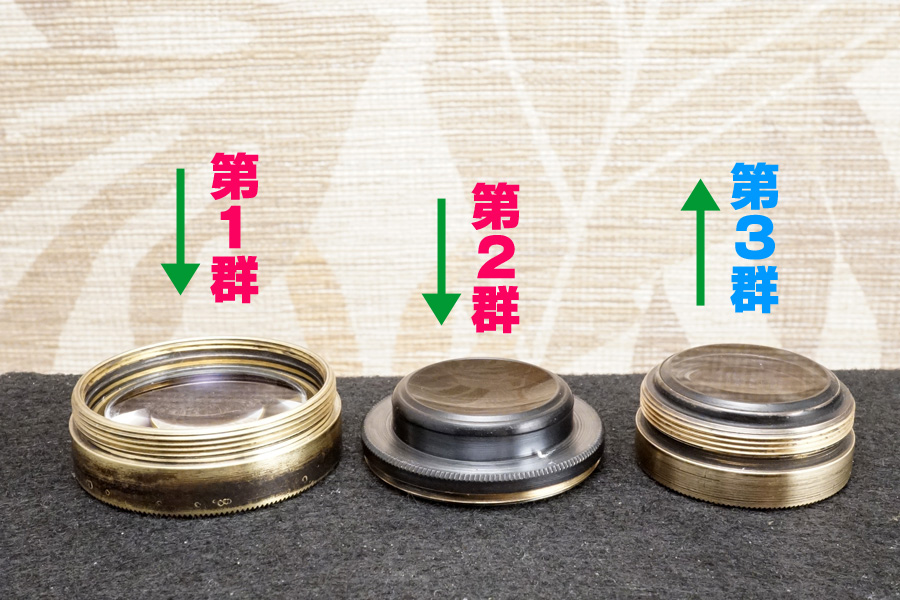

↑取り出した光学系各群を順番に並べて撮影しています。光学系前群を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、光学系第1群前玉の露出面側方向を意味します。従って、絞りユニットを境界に光学系後群側は向きが反転する結果、グリーン色の矢印の向きも反転しています。

↑取り出した光学系各群を順番に並べて撮影しています。光学系前群を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、光学系第1群前玉の露出面側方向を意味します。従って、絞りユニットを境界に光学系後群側は向きが反転する結果、グリーン色の矢印の向きも反転しています。

↑そのままヒックリ返して裏面側を撮影しました。3群4枚テッサー型光学系なのが分かります。

↑そのままヒックリ返して裏面側を撮影しました。3群4枚テッサー型光学系なのが分かります。

↑当初バラす前時点の実写確認時に、僅かにアンダーインフ状態だった原因をここから解説していきます。

↑当初バラす前時点の実写確認時に、僅かにアンダーインフ状態だった原因をここから解説していきます。

第1群前玉㊧と第2群㊨ですが、赤色矢印で指し示している箇所に「反射防止黒色塗料」が相当な厚みで着色されていました。

↑光学系第1群前玉と第2群を光学清掃してからネジ込んだ状態を撮っていますが、赤色矢印で指し示している箇所を見れば一目瞭然のように、ピタリと互いが接触してネジ込みが終わる必要があります。

↑光学系第1群前玉と第2群を光学清掃してからネジ込んだ状態を撮っていますが、赤色矢印で指し示している箇所を見れば一目瞭然のように、ピタリと互いが接触してネジ込みが終わる必要があります。

それなのに、どうしてこの箇所に「反射防止黒色塗料」を塗るのでしょうか??? 着色した塗料の膜厚の分の全てが光路長を逸脱させていく方向性にしか至りません(涙)

・・どうしてそんな簡単なことが、分からいなのですか???

非常に多くの整備者が、平気で「反射防止黒色塗料」を不必要な箇所に塗りまくりますが、いったいどうして光路長を逸脱するよう仕向けるのですか???

・・誰か答えて下さいッ!

実際に今回の個体に着色されていたそれら塗料の膜厚を (試しに) 計測してみると、薄い箇所で「0.01㎜」厚い箇所では「0.08㎜」と言う実測値を示しました(汗)

光学系第1群前玉〜第3群後玉までの全長、僅か30㎜にも満たない光路長の中で、実際に光学設計時の許容誤差は「±0.02」ですから、仮に30㎜で計算すれば「0.6㎜」しかありません。

その中で、上の2つの光学系に関しては、その接触箇所で計測すると「0.08㎜」分が既に増えていたことになります(汗)

↑こちらは光学系第3群の2枚貼り合わせレンズです。同様「反射防止黒色塗料」が赤色矢印の箇所に着色されていましたが、問題だったのはグリーン色の矢印で指し示している箇所に執拗に/頑固に塗られていた「反射防止黒色塗料」で、その膜厚「0.11㎜」ですッ!(驚)

↑こちらは光学系第3群の2枚貼り合わせレンズです。同様「反射防止黒色塗料」が赤色矢印の箇所に着色されていましたが、問題だったのはグリーン色の矢印で指し示している箇所に執拗に/頑固に塗られていた「反射防止黒色塗料」で、その膜厚「0.11㎜」ですッ!(驚)

つまり1つ前の計測値と足して光学系全群のネジ込みだけで「0.19㎜」も光路長を逸脱していたことが判明しました。

然しその他に、そもそも光学系前群のネジ込みも適正なのかどうかが影響しますし、当然ながらヘリコイド群の組み込みによってはさらに誤差が増大します (何故なら鏡胴前部もネジ込み式による鏡胴後部への固定手法だから)。

たかが「反射防止黒色塗料」と皆さんは言いますが、それだけでこのような光路長の逸脱を生じていることに・・どうして違和感を覚えずに着色しまくるのか、マジッで理解できませんッ!

もちろん今回のオーバーホール/修理の工程では、これらの箇所に一切「反射防止黒色塗料」を着色していません (全て剥がしまくりました)・・当たり前ですッ!(怒)

なお、前のほうに掲載してきた写真で明白ですが、このモデルの光学ガラスレンズに被せられている蒸着コーティングは・・モノコーティング層 (複層膜蒸着コーティング層) です。

特に前玉だけがプルシアンブル〜の光彩を放っているものの (つまシングルコーティング)、第2群も第3群もパープルアンバーの光彩です (モノコーティング)。それらはもちろんMgF2 (フッ化マグネシウム) による蒸着であり、それは外気に触れる外側の蒸着コーティング層に蒸着されていることを今説明しています。

何故なら、蒸着コーティング層としての資料 (ここで言う資料とは蒸着に使う鉱物を指す) の中で、最も堅牢性が高く、且つ屈折率が低いからです。

ここで言う堅牢性とは「硬度」だけを指すコトバ使いではなく、外気に直接触れる中で最も大きな脅威になる「水分」への化学的な耐性面、或いはもちろん風が吹いていて当たってくる微細な砂なども含めた「アタック」への物理的な耐性まで含めた話で使っています。

従って「堅牢性」と言うコトバを使って、何でもかんでも硬いのだと捉えてしまうことは、非常に危険性を伴うと言うことを自覚するべきですね。

さらに、光学系第2群~第3群の光彩に視認できるアンバーな輝きは、MgF2層の下に被せられている、ZrO2 (酸化ジルコニウム) だと推測できます。つまりZrO2によってアンバーに輝くものの、その上から何層にも重ねて蒸着した結果パープル色の光彩に変化していったMgF2層との結論づけになります。

・・それがパープルアンバーの光彩の正体ですッ!

従ってMgF2が来れば、必ずブル~系の光彩を放つと信じ込んでしまうと・・見えてきません(笑)

これらの話は、凡そ6ヶ月間を費やして研究し学んだ光学の話・・『第60話:オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』・・にて噛み砕いて詳しく解説しています。

なお、どうしてMgF2が屈折率が低い必要があるのかと言えば、それは蒸着コーティングによって屈折率の影響度を高くしてしまうと、多くの場合で光学ガラスレンズの硝材選定との競合が起きるからです。

・・つまり被せる蒸着コーティング層の屈折率は、低ければ低いほど良いのです。

そもそも光学ガラスレンズの硝材が、屈折率:1.60ndを境にして、或いはアッベ数は50vd前後を境界にしてクラウンガラスとフリントガラスと言う大きく2種類の分類に分かれるので、それらの使い方次第で色収差補正を行っているとすれば、屈折率をないがしろにはできないのですッ。

さらにもっと言うなら、バルサム剤として有名な「カナダバルサム剤 (黄褐色)」も、当時北米で採集できたカナダモミの樹液ですが、その屈折率が天然素材ながら1.50~1.52ndあります(驚)

従ってバルサム剤のせいで接着した光学ガラスレンズを透過していく入射光に影響を与えてしまうのも・・拙いですョね???(笑)

だから蒸着コーティング層の屈折率は低いほうが良いのです。実際今ドキの人工バルサム剤の屈折率は、最大値でも1.65ndです。

あくまでも硝材選定は、屈折率とアッベ数から捉えるべきなので、そこに蒸着コーティング層が不必要な所作を起こすと拙いワケですね(笑)

ところが逆に、例えば発売初期の頃はブル~系のシングルコーティングだったのに、光学設計を一切イジらずに解像度を少しでも上げたいとの製品戦略に至った時に使う禁じ手があって、その時に蒸着コーティング層をパープルアンバーの光彩に仕上げてきます(笑)

結果、あくまでも光学設計が変化していないので限界の範囲がありますが、それでも収光時の解像度を多少なりとも上げられる効果が実際あることを、幾つかの特許出願申請書を探っている中で発見し知りましたッ!(驚)

つまり、それこそが同型モデルの中で、蒸着コーティング層の放つ光彩に違いが起きている事実の説明根拠に・・当てられるのですッ!(笑)

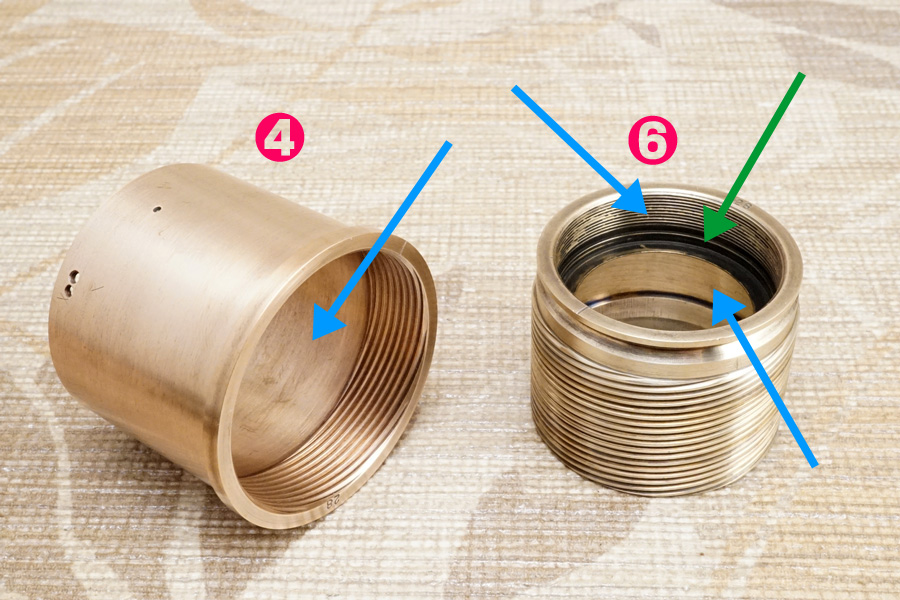

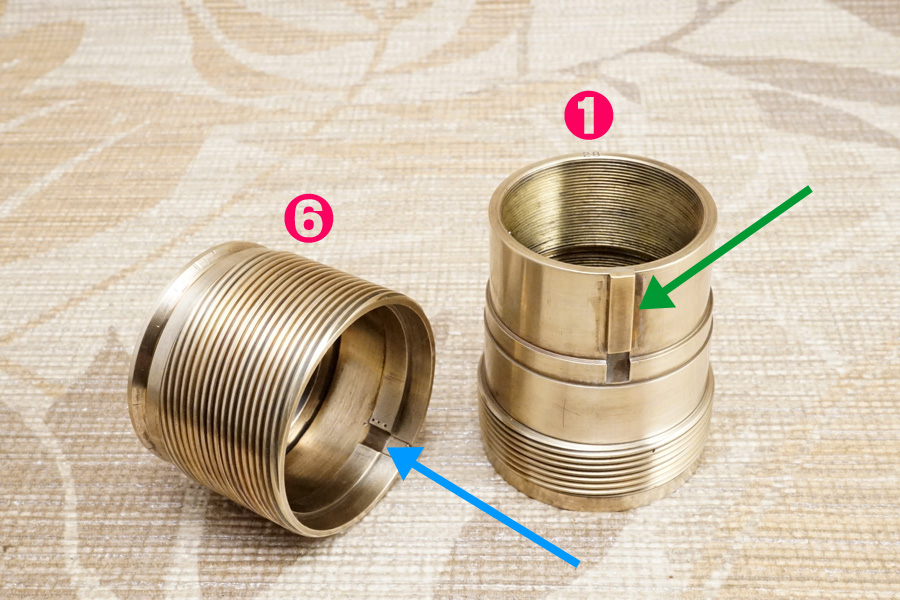

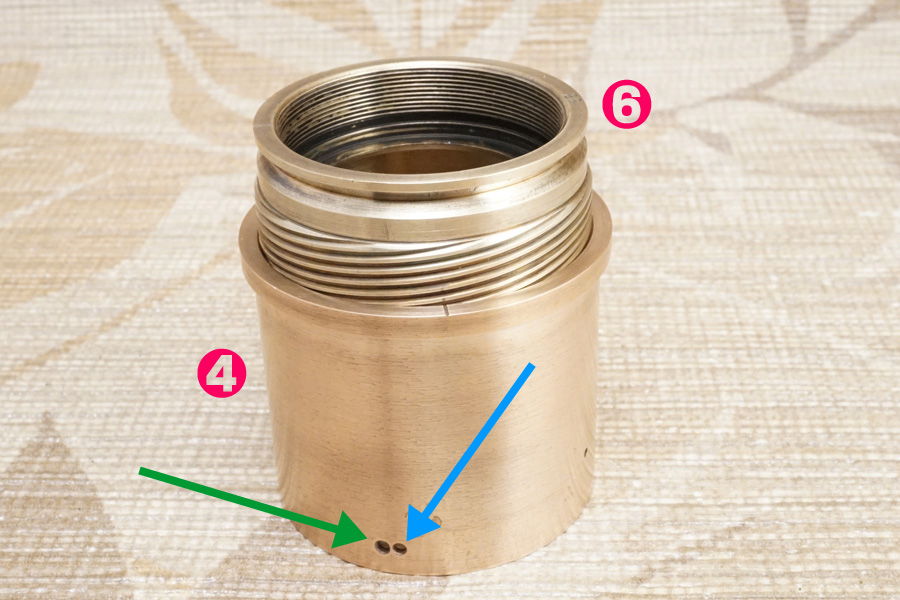

❶ 距離計連動ヘリコイド (黄銅材)

❷ 指標値環 (アルミ合金材)

❸ マウント部 (真鍮材/ブラス材)

❹ ヘリコイド群格納筒 (アルミ合金材)

❺ 距離環用ローレット (滑り止め) (アルミ合金材)

❻ ヘリコイドオス側 (黄銅材)

❼ 化粧環 (アルミ合金材)

❽ 距離指標値環 (真鍮材/ブラス材)

↑マウント部はこれら❶ ~ ❸ の構成パーツで組み合わせられています。然し相変わらずブルー色の矢印で指し示している箇所には「反射防止黒色塗料」が塗られていたのです (もちろん全て完全除去済)(泣)

↑マウント部はこれら❶ ~ ❸ の構成パーツで組み合わせられています。然し相変わらずブルー色の矢印で指し示している箇所には「反射防止黒色塗料」が塗られていたのです (もちろん全て完全除去済)(泣)

何でもかんでも内側に「反射防止黒色塗料」を着色すると言う、何一つ考えていない低能なレベルの整備を・・マジッでやめてほしいですッ!(怒)

結局、これらの構成パーツの中で、特に「黄銅材」が応力反応にめっぽう弱いので、たかが「反射防止黒色塗料」と皆さんが言う塗膜の厚み分だけで、寸法公差を逸脱する方向性にチカラが働き、その結果がヘリコイドのトルクを異常にさせていく因果に繋がります(涙)

・・どうしてそういう単純明快な道理が、分からないのですか???

実際 ❷ 指標値環の裏側には、製産時点で濃い紫色のメッキ加工が施されているのに、どうしてその上からさらに「反射防止黒色塗料」を塗りたがるのですか・・。

・・まるで理解できませんッ。

なおグリーン色の矢印で指し示している箇所に突出するのは「直進キー」です。

◉ 直進キー

距離環を回す「回転するチカラ」を鏡筒が前後動する「直進するチカラ」に変換する役目

◉ 直進キーガイド

直進キーが直進動でスライドして移動するガイド/溝であり鏡筒の繰り出し量をカバーする

↑上の写真の中で、製産時点にまさに黒色艶消しでマットなメッキ加工が施されていたのは、グリーン色の矢印で指し示している箇所だけです。もちろんその箇所も含め、あらりとあらゆる内側に「反射防止黒色塗料」が塗られており、一部は剥がれ落ちてきていてヘリコイドの条ネジ山に混じっていたくらいです(怖)

↑上の写真の中で、製産時点にまさに黒色艶消しでマットなメッキ加工が施されていたのは、グリーン色の矢印で指し示している箇所だけです。もちろんその箇所も含め、あらりとあらゆる内側に「反射防止黒色塗料」が塗られており、一部は剥がれ落ちてきていてヘリコイドの条ネジ山に混じっていたくらいです(怖)

もっと言うなら、こういう塗料の剥がれ落ちた一部が「撮像素子面に落ちていく」脅威を・・どうして皆さんは考えないのですか???(怒)

塗料なので、撮像素子面に落下した時、その衝撃で塗料が微かに撮像素子面に付着したら・・どうやって清掃して除去するのですか???(怖)

どうしてそういうことまで考えられないのでしょうか・・マジッで毎回毎回のことでイヤになりますッ!

実際、プロショップの店頭のガラスケースに並べられている、そういう着色されまくった整備で仕上げられている個体が、その見てくれの良さから高い価格の値札が付けられて並んでいるのです。それをまた喜び勇んで買っているのですからどうしようもありません。

・・まるで悪循環の極みですッ!(涙)

当方が引退を決めた根底に在るのは、こういう事柄です。当方1人があ~だこ~だここで騒いでいたところで、誰一人賛同せずなびいてくれません。

そんな中で独りもがいていることにほとほと飽きましたッ。全く以て大勢に少しも影響を来さないのですから、整備している意味が・・アリマセンッ!

さすがにバカらしくなって15年で引き払おうと考えた次第です。もはや数が少なすぎるのでデータベースにすら記録していませんが「反射防止黒色塗料」が着色されていなかった、製産時点を示す個体数はほんの数える本数だけで、それが意味するのは「ワンオーナー品」個体だと言う話です。ご依頼者様が「新品」で購入してから一度も整備に出していないと告知されるので、間違いありません。

その他の凡そ3,500本以上の個体の整備で、必ず「反射防止黒色塗料」を剥がしまくっていたワケですから、飽きないワケがありませんッ!

自動車の整備ではありませんが、自分達で傷つけたり壊したりして整備代金を嵩増ししていた悪しき慣習とまるで同じです! どうしてそういう「見てくれの良さ」にこだわるのですか??? 顧客がそうだから、オールドレンズの本質を知ろうと一切努力しないから、そこにつけ込んで整備者の「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」が横行するのです。

・・もう勘弁してほしいですッ。マジッでイヤになりましたッ!(涙) だから引退するのです。

何処ぞのプロショップで、販売しているオールドレンズについて「フルOH済み」と謳って売り続けていますが、どのような整備を行ったのかは細かく説明していません。細かく説明しないことで却ってその受け取りは顧客の認識に委ねてしまう接客手法の一つです。

つまり「OH」のコトバを聞くだけで、聞いた顧客は整備済みであることを知り、そのイメージとして全ての問題が解消されて素晴らしい仕上がりに至っていることを勝手に連想し・・受け取ってしまいます(汗)

そこに「フル」と言う強調まで追加している点で、この表現性の下心がより丸見えになっています(笑) たった一語の「フルOH済み」に済ませて、そうやって巧みに顧客心情操作して肝心なことを隠蔽したり印象操作する手法などは、当方自身も働いていた頃に小売業でしたから、吐き気を催すほどヤッてきました(涙)

凡そ接客員が勧める商品など、必ずそこに裏があるワケで、たかが知れているのです(笑)

↑❶ 距離計連動ヘリコイドの途中に用意してある「直進キー」は (グリーン色の矢印)、❻ のヘリコイドオス側の内側に用意してある「直進キーガイド」にブルー色の矢印のように刺さり、スライドして動きます。

↑❶ 距離計連動ヘリコイドの途中に用意してある「直進キー」は (グリーン色の矢印)、❻ のヘリコイドオス側の内側に用意してある「直進キーガイド」にブルー色の矢印のように刺さり、スライドして動きます。

詰まる処、この直進キーの縦方向の長さ分が「鏡筒の繰り出し量/収納量」と一致するのは物理的に必然です。

↑前のほうで解説してきた構成パーツは多くが黄銅材や真鍮材/ブラス材でしたが、上のパーツはアルミ合金材です (❼と❺)。さらにそれらをイモネジを使って締め付け固定する先が、まさに黄銅材です。

↑前のほうで解説してきた構成パーツは多くが黄銅材や真鍮材/ブラス材でしたが、上のパーツはアルミ合金材です (❼と❺)。さらにそれらをイモネジを使って締め付け固定する先が、まさに黄銅材です。

つまりイモネジの締め付け度合いの違いだけで黄銅材が応力反応することを、多くの整備者が知りません(泣) どうして金属相手の仕事なのに、そんな基礎的なことすら知らないままに整備しているのですか???

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

↑❸ マウント部に、❶ 距離計連動ヘリコイドをネジ込みますが、この時に当然ながら、無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で3箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑❸ マウント部に、❶ 距離計連動ヘリコイドをネジ込みますが、この時に当然ながら、無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で3箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑同様ヘリコイドオスメスについても無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で10箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑同様ヘリコイドオスメスについても無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で10箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

しかもヘリコイド群格納筒の麓には、グリーン色の矢印とブルー色の矢印で指し示している箇所に2つのネジ穴が研削されています。このうちのどちらかが「ごまかしの整備」でドリル穴あけされたネジ穴で、要はヘリコイドの固定位置を強制的にズラして∞刻印位置を合わせようとした所為がモロバレします(笑)

・・だから「原理原則」を知らないと言っています。

もちろん今回のオーバーホール/修理の工程では、このどちらが製産時点を表す真のネジ穴なのか、ちゃんと調べていますから、必然的に「本来在るべき姿」として仕上がっているのは・・当たり前です。

↑ここまでの鏡胴「後部」組立工程の中で、凡その無限遠位置の当たりをつけ終わったので、ご覧のように縦線をマーキングしています (赤色矢印)。

↑ここまでの鏡胴「後部」組立工程の中で、凡その無限遠位置の当たりをつけ終わったので、ご覧のように縦線をマーキングしています (赤色矢印)。

↑もちろん鏡胴「前部」をまだネジ込んでいませんし、そもそもその鏡胴「前部」にも、光学系前後群を未だ光学清掃してネジ込んでいません(笑)

↑もちろん鏡胴「前部」をまだネジ込んでいませんし、そもそもその鏡胴「前部」にも、光学系前後群を未だ光学清掃してネジ込んでいません(笑)

要は「原理原則」から、この位置でネジ込めばほぼ無限遠位置の範疇に含まれる位置で組み上げ完了すると分かっているので、そのように組み立てているだけです。

いったいこの何処に、当初バラした直後のマーキングの必要性があるのでしょうか???(笑)

自分で適切な固定位置を判定して組み立てれば良いだけです。当初バラす前時点に固定されていた場所など、いちいち確かめて同じ位置で固定する必要性など・・ハッキリ言って「ゼロッ!」です(笑)

ネット上のサイトを観ていると、そういう当初バラした直後の固定位置などを逐一マーキングしていることまで説明している整備サイトがありますが・・当方から見れば、マジッ???・・と言う話です(笑)

そういう整備を指して、バラした時の逆手順でしか組み立てられない「低俗な整備者」だと言っているのですョッ(笑)

↑鏡胴「後部」の組み立て工程が終わりました。この後は、完成している鏡胴「前部」に光学系前後群を光学清掃してから組み込み、無限遠位置をチェックすれば仕上がりです。

↑鏡胴「後部」の組み立て工程が終わりました。この後は、完成している鏡胴「前部」に光学系前後群を光学清掃してから組み込み、無限遠位置をチェックすれば仕上がりです。

リアルな現実にこの後それら工程を経てから実写確認すると、まさに無限遠位置は∞刻印の僅か2㎜以内のレベルでしかズレていなかった為、そのズレを正して締め付け固定して完成です!(笑)

「原理原則」に従って組み立てれば、このようにたった2㎜のズレの範疇だけに詰められて組み上がるワケで、その後実写でチェックして正しい無限遠位置にピタリと合わせるだけの話です(笑)

いったいこのどこに距離環がズレまくる要素があるのでしょうか・・(笑)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。残ってしまった瑕疵内容は以下だけです。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。残ってしまった瑕疵内容は以下だけです。

❶ 距離環を回した時に無限遠位置と最短撮影距離位置の両端で詰まって停止する。

❷ ピント合わせ時に、極々僅かに左右方向でのガタつきがある。

❸ 絞り環操作は無段階式 / 実絞り方式に仕上げています。

❶については、そもそも製品設計として無限遠位置と最短撮影距離位置の両端でヘリコイドのネジ山終端で詰まって停止する方式なので、これは改善できません。従って製産時点から変わらないと考えられ、瑕疵と指摘できないと思いますが、神経質な方、或いは納得できない方も居るかも知れないので、残った瑕疵内容として記述/告知しています。

とは言え、設計上の問題なので、改善方法すらありません。

なおこの詰まって停止する要素を以て「トルクムラ」として判定していますが、同様製品設計上の問題なので解消できません。

❷ は、残念ながら「直進キー」或いは「直進キーガイド」のどちらかを、過去メンテナンス時に僅かに削っていると考えられます。その結果「直進キー」が細くなってしまったのか、或いは受け側の「直進キーガイド」が広がってしまったのか分かりませんが、その分の隙間が左右方向でのピント合わせ時のガタつきとして指が感じ取ります。

逆に言うなら、その極々僅かなガタつきを、掴んでいる指が感じ取れるほどまで軽いトルク感に仕上げられたのだとも言い換えられますね。

❸ これはさすがにどうにも処置できませんでした(涙) 本来製産時点 (と言うか、製品自体が) クリック感を伴う絞り環の操作性だったと推測できる構造をしていますが、C型の鋼バネが無ければ、どうにも復元できません。

・・以上、残ってしまった瑕疵について、申し訳ございませんでした。お詫び申し上げます。

…………………………………………………………………………

その一方で、ピント面の解像感は当初バラす前時点の実写確認と比較して明確に増感している為、さすがテッサー型だとご納得頂けると思います。

さらにこの光学設計の妙は「F3.5ながら、異常に被写界深度が薄い/浅い」点です!(驚)

従ってピーク/山の前後動を最優先してヘリコイドのトルク制御を行ったので、単に軽い操作性に仕上がったと言うだけではなく「ピント合わせ時の前後動」を基準に仕上げており、それは「ピントのピークの際立ちの速さ/素晴らしさ」に明確に現れていると指摘できるからです。

スパンッ!・・とピントが決まる気持ち良さを、是非味わって頂きたいと思います。

しかもその合焦の瞬間はアッと言う間の一瞬というくらいのレベルで、被写界深度が浅い/薄いので、だからこそ掴んでいる指の腹に、気持ちチカラが伝わるだけでスパンッ!・・とピントが合うのです(笑)

チョ〜気持ちいい・・ですですッ!(笑)

こういうピントのピーク/山を迎える時の際立ち感から捉えた「トルク制御/トルク管理」と言う着目角度で整備していく・・と言うのも、或る意味個人だからできる話で(笑)、看板を背負っていない分、何でもアリなので、皆さんの「言いたい放題」は、必ずや逐一検討され、試され、体現させていく方向性へと仕向けられる結果、お互いのウインウインを迎えられると信じていますッ!(祈)

・・そういう異端者 (整備者モドキ) が独りくらい居ても、良いと思うのですョ(恥)

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。内部にポツポツと映るのは「気泡」です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。内部にポツポツと映るのは「気泡」です。

◉ 気泡

光学硝子材精製時に、適正な高温度帯に一定時間到達し続け維持していたことを示す「証」と捉えていたので、当時の光学メーカーは正常品として「気泡」を含む個体を出荷していました (写真に影響なし)。

但し、中望遠レンズ以上の焦点距離などのモデルの場合、大きく出現した玉ボケの内側にそれら「気泡」の影がポツポツと写り込む懸念は高くなります。

例えば前述した石英ガラス (合成石英ガラスES) の精製時には、1,400°Cに加熱した石英ガラスを金型に流し込み「その温度帯を60秒間維持させ」そのまま任意の圧でプレッシングを行い、当初の厚みから最終的な目的とする厚みと形状にまで成形します。

このプレッシングしつつ「温度帯を維持させる」時に、当時の工業技術ではどうしても光学硝子材の内部に「気泡」が出現してしまうので、逆にその「気泡の出現を以て初めて温度帯の維持の確証」と判定を下していたようです。特に日本製オールドレンズよりも当時の旧東西ドイツ製オールドレンズの光学系に「気泡が多い印象」なのも、そういった工業技術的な発展経緯の相違があったりするのかも知れません(汗)

ちなみにこの時の石英硝子のプレッシング工程では、完成後にその検査の一環として屈折率も確認しますが、当初プレッシング前時点で1.455ndであった屈折率は、プレッシング成形後は1.458ndと僅かながらもプレッシングにより向上する事が確認されています。これはプレッシングによる配合光学硝子資料の圧による高密度化が影響しているとの研究成果に至っており、その意味でも成形金型にプレッシングして成形していく工程にはメリットもある事が確認されています・・特に最近では非球面レンズなどの技術革新にもこのような成形技術が転用/活用されているようです。

↑マウント面に刻印されている「28」と言う数値は、実は内部構成パーツの幾つかにも同じように刻印してあったので、これは製産時点を示し、且つ何かの理由がある数値だと思います。

↑マウント面に刻印されている「28」と言う数値は、実は内部構成パーツの幾つかにも同じように刻印してあったので、これは製産時点を示し、且つ何かの理由がある数値だと思います。

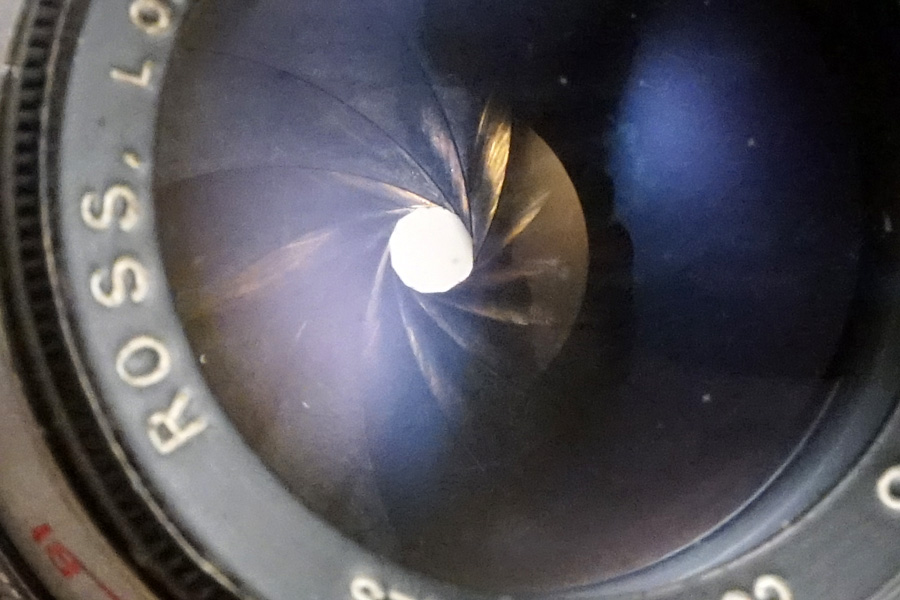

↑12枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

↑12枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

残ってしまった瑕疵内容のとおり、無限遠位置と最短撮影距離位置の両端では詰まって停止しますから、その直前でトルクが少しだけ重く変わるので「トルクムラあり」としています。

逆に言うなら、無限遠位置と最短撮影距離位置以外の間の部分にはトルクムラは起きません。また絞り環側の操作性も軽いですが、粘性の在るグリースを塗布してトルク調整している為、スカスカ感ではなくなっています (それでも軽い印象が残る)。

なおこのモデルは「回転式ヘリコイド駆動方式」なので、距離環の回転と同時に絞り環まで回っていく為、絞り環には両サイドに黒色と赤色で色分けして絞り値が刻印してあります。

また刻印してある絞り値は「大陸絞り」なので「f3.5 → f4.5 → f6.3 → f9 → f12.5 → f18」の順になります。

なお、上の写真で赤色矢印で指し示している箇所に挟まれているメクラ (隙間を塞ぐ目的と役目の筒) に残っている光沢ブラックのメッキ加工こそが、製産時点を表し、本来指標値環も同じような光沢ブラックのメッキ加工が施されていたと推測できます・・剥がすことになり、大変申し訳ございません! お詫び申し上げます。

↑無限遠位置はピタリの位置から、僅かですが0.2㎜ほど左方向にオーバーインフ状に仕上げています。それはヘリコイドの条ネジ山の終端位置でトルクが硬くなるからです。その僅か手前位置でピタリと合焦するように仕向けています。

↑無限遠位置はピタリの位置から、僅かですが0.2㎜ほど左方向にオーバーインフ状に仕上げています。それはヘリコイドの条ネジ山の終端位置でトルクが硬くなるからです。その僅か手前位置でピタリと合焦するように仕向けています。

或いは操作性として、無限遠撮影するなら、イキナシ∞刻印まで回してしまって、シャッターボタン押し込み直前に距離環を掴んでいる指の腹に気持ちチカラを伝えるだけでピタリの合焦に瞬時に変化します。どちらでも対応できるよう仕上げてあるので、お好みでご使用下さいませ。

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:90㎜、開放F値:f3.5、被写体までの距離:90m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:45m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、50m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の100m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「180m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

なお撮影時の対角画角としては、計算すると35㎜判フルサイズ36㎜ x 24㎜にて「対角画角:27.0316°」になります。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認など行い、微調整して仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印の僅か手前位置のオーバーインフでセットしています。(あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません)

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認など行い、微調整して仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印の僅か手前位置のオーバーインフでセットしています。(あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません)

↑付属頂いたフィルター枠や前キャップですが、フィルターについては光学清掃済みです。また箱に梱包する際は、このフィルター枠だけを別に包んで同梱します。

↑付属頂いたフィルター枠や前キャップですが、フィルターについては光学清掃済みです。また箱に梱包する際は、このフィルター枠だけを別に包んで同梱します。

理由は、レンズ銘板周囲の外壁を黒色塗装しているからです。おそらくこの被せ式フィルターを装着すると、それら着色した塗料が剥がれると思うので、当方の手では行わない為に別梱包にして同梱します・・申し訳ございません。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

特にこのモデルの場合フードが必須のようで、ご覧のようにフレアが現れています。

↑f12.5での撮影です。フレアが凄いのですが、実は「回折現象」の影響をまだ感じていません(汗)

↑f12.5での撮影です。フレアが凄いのですが、実は「回折現象」の影響をまだ感じていません(汗)

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので、光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られると、その背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

このたびのオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。引き続き次のモデルの整備に入ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。