🅰

当方が14年前に巷で初めて提唱し、有言実行を続けているオーバーホール整備の内容について説明します。

『DOH』とはDetox Overhaul (デトックス・オーバーホール) の略で、当方が作った造語です。

その目的は、オールドレンズの内部構成パーツの9割以上を「製産時点の状態に近づけられるように戻す」ことを狙った、組立工程の前段階に於ける事前処置です。

それは非常に多くのオールドレンズが、製産後数十年~ひいては戦前モデルなどの場合、凡そ100年に近づく勢いで経過している現状に鑑み、その実装光学系 (光学ガラスレンズなど) 以前に「各部位に使われている金属製パーツ」の経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビなどを、可能な限り除去する作業工程を指します。

もちろん当方はそれらオールドレンズの製産時点の状況・・例えば製産ラインの情景など・・を知りませんし、リアルな現実にそれら各部位の構成パーツが、どのように組み込まれていったのかを・・知りません。

当たり前の話です(笑) さらに付け加えるなら、当時の製産ラインでの組立工程の風景写真を確認したり研究するなどして調査したことも・・ありません。

要は実際にそれら各部位の構成パーツがどのような状態で、オールドレンズに組み込まれていったのかを・・そもそも知らないのです。

そのような事柄について知らないのに、どうして「製産時点の状態に近づいた」との判定を下すことが・・できるのでしょうか???

それは『DOH』の対象が、経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビだからです。つまり各部位の金属製構成パーツの表層面に生じてしまった、経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビだけを、可能な限り除去しているのです。

逆に考えておく必要も・・ありますッ。

当時製産されている時、その製産ラインの各部位の工程で、それら構成パーツは並べられて順にオールドレンズのそれぞれの該当部位に組み付けられていきました。そういう製産ラインの或る情景を撮影した古い白黒写真などは、相応の枚数をネット上で今も確認できます。

特にそれらを確認する為に調査したことは、前述のとおりありませんが、それでも様々なオールドレンズのモデルを扱っていく中で、必然的にそのような情景写真 (多くの場合で白黒写真) を発見し見たことはあります。

然しその多くが白黒写真なので、本当に酸化/腐食/サビなど生じていないピッカピカの状態で並んでいたのかを・・正直、知りませんし解析もできません。

単に当方が自分の考えだけで「きっと製産ラインに並んでいた時は、各部位の構成パーツには酸化/腐食/サビなどの進行が少ない状態で、それこそピッカピカなままに並んでいたハズ」と勝手に信じているだけの・・話です!

・・この点、お間違い無きようお願い申し上げます(祈)

…………………………………………………………………………

ところが、このような『DOH』を施す決意に至った時、実際にその処置を講じていくと、実は各部位の固定や締め付け、或いは駆動など「凡そ必要以上の抵抗/負荷/摩擦などを一切生じずに組み込みが完了していく」ことを・・知りました。

すると各部位の構成パーツの固定/駆動には想定外の瑕疵が発生せず、結果的に最も皆さんが拘られる「グリースの粘性」などについても、むしろ皆さんのお好みたる「嗜好」に沿って、塗布するグリース種別をチョイスして仕上げられるチャンスを得られました!

・・これこそが当方が提唱する『DOH』の真髄です!

つまり当方のオーバーホール作業では「操作性を軽く仕上げる」ことだけを主眼に置いていません。もっと言うなら、当方が行うオーバーホール/修理作業は、その受付の際に皆さんの操作性に対するお好みを逐一お聞きしています。

するとおそらく多くの方々は「そんな操作性に関する感覚は千差万別で人それぞれなのだから、個人の嗜好に沿った仕上がりなどできるハズがない」と仰いますが、実はご依頼を賜り届く個体の「現状に対する皆さんの操作性の判定 (軽い/ちょうど良い/重い)」或いは「瑕疵の印象 (いつも気になる/時々気になる/全く気にならない)」など、凡そ千差万別と仰る皆さんの感覚を現状に結びつけることがある程度適うのです。

その結果、届いた個体を当方自身が操作してみて、それらを逐一確認していった時に「皆さんがそのように感じ取っている感触/印象/雰囲気」を当方自身も共有できるのです。

そこからが当方の作業のスタートであり、皆さんの期待値に可能な限り近づけられるよう組み上げていくことができるのです。

従って、当方のオーバーホール作業の仕上がりを決める主体は『皆さん』であって、欠して当方ではないのです。

・・これが当方が主張する『DOH』の前提条件なのです!

一般的な整備会社が主張する作業する側の言い分だけを通すのではなく、作業する前段階で先に皆さんの期待値を可能な限り聞き取り、その中からできるだけ多くについて、皆さんのご期待に沿うよう組み上げていくのです。

結果「当方の納得感」と「皆さんの納得感」との相互不一致を可能な限り低減でき、お互いにウインウインの取引完了が期待できると言うシステムです。

従って、多くの整備会社とはまるで「整備に対する概念」が異なり、当方にしてみれば「気持ちよく使えるよう整備お願いします」の短い一文よりも(笑)「絞り環操作がこうで、光学系内は薄いクモリが気になり、ヘリコイドはトルクムラや引っ掛かり、或いは重いのが気になる」などなど・・凡そあ~だこ~だ数十行レベルで逐一捲し立てられるほうが・・皆さんの感覚と当方の感覚の「疎通」が適うワケです(笑)

・・この「疎通」と言う概念、とッてもとても重要です!

このような受付時点での皆さんの言い分を、くまなく聴知 (ちょうち) する工程は、残念ながら巷の整備会社ではほとんどみられない手法ですが、法人格ではない個人たる当方だからこそ、細かい配慮が適うと言う次第です。

そしてもちろん、それら受付段階でご入力/告知頂いた内容については、オーバーホール作業が終わったオールドレンズをご返却する際、逐一全ての内容について「どうして当方が (その仕上がりについて) 納得したのか」を100%ご説明し/ご案内し、お届けしています。

オーバーホール作業が終わったのに、どうして瑕疵が残ってしまったのかについて、全ての内容について100%説明します・・何がどうで、こうだから、このように仕上がった・・と原因と経緯と対処 (処置含む) について逐一ご案内申し上げます。

何故なら、オールドレンズのそれぞれの部位別に (その組み立て工程の際)、当方自身が納得づくで組み立てているからです。だからこそ、納得できなかったままに組み上げるしかなかった時は、どうして納得できないのに組み上げたのかまでご説明できるワケですね(涙)

例えば、過去メンテナンス時の整備者が、勝手に短く切り取ってしまったり削ったり所作してしまった時、それら短くなってしまった/削れてしまった金属材は、物理的に元の状態に復元することが・・できません。

当たり前の話ですッ! その結果、その影響を受けて組み上げが上手くできなかった結果残ってしまった瑕疵は・・当方にすれば納得できないままに組み上げるしかなかったことになります。

・・これが「当方が納得するか否かの重み」なのですッ!

だからこそ仕上がったオールドレンズの全て (外観や操作性や光学系の状態など凡そ全て) について100%説明できる・・と言っているのです。

逆に言うなら、当方の言い分の中には「製産後数十年を経ているから、こういう状態に仕上がるのは仕方ない」と言う・・非常に抽象的な表現での言い訳・・は、当方の辞書には存在しないのです(笑)

皆さんから受付の際にご期待の内容をお聞きし、且つそれに沿って作業を進め、そして残ってしまった瑕疵内容について逐一ご報告できる・・この一連の流れこそが当方の『DOH』のシステムそのモノなのです。

・・ご理解頂けると助かりまッす。

…………………………………………………………………………

↑上の写真は、過去に整備したオールドレンズの個体から取り出した時、溶剤洗浄した直後を撮影した構成パーツの状況写真です。

↑上の写真は、過去に整備したオールドレンズの個体から取り出した時、溶剤洗浄した直後を撮影した構成パーツの状況写真です。

経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビによって、ご覧のように黄銅材やステンレス材、或いはアルミ合金材で造られている構成パーツが「褐色」や「黒っぽく」変質しているのが分かります。

よ~く見ると、一部には「緑青」まで生じています。

これらの「褐色」や「黒っぽい」部分、或いは「緑青」は、誰が考えても製産時点に同じ状況に陥っていなかったと推測できると思うのです (決して当方だけがそのように思い込んでいるのではないと信じています)。

然し、リアルな現実に今までの (もしかしたら何度か処置されてきた) 過去メンテナンス時には、これら構成パーツの経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビは「そのままの状態で組み立てられていった」からこそ、今現在も相変わらず同じ状況、或いは下手すれば更に悪化しているのかも知れません。

このままの状態の構成パーツを使って組み立てているのが、今現在の皆さんの周りにある整備会社の作業です。

↑『DOH』の一環として、当方の手による『磨き研磨』が終わった状態を撮影しました (やはり処置後にもう一度溶剤洗浄しています)。

↑『DOH』の一環として、当方の手による『磨き研磨』が終わった状態を撮影しました (やはり処置後にもう一度溶剤洗浄しています)。

これらは決してピッカピカに仕上げるのが目的ではなく(笑)、あくまでも金属材の表層面に生じてしまった酸化/腐食/サビだけを除去するのが狙いです。

従って、個別の各構成パーツの酸化/腐食/サビの状況をチェックしながら、必要以上に磨いたりせずに「可能な限り製産時点の寸法公差を逸脱しないよう配慮する」のは・・当然な話です(笑)

逆に言うなら、必要以上に磨いてしまった場合、寸法公差を逸脱してしまい正しく組み立てできないばかりか、下手すれば適切な固定や締め付け、駆動すら脅かしかねません(怖)

・・何でもかんでも磨けば良いワケでは、ありませんね(笑)

↑こちらの写真も過去に扱った個体からの転載写真です。同じように1枚目が完全解体して溶剤洗浄した直後のヘリコイド群の状況です。

↑こちらの写真も過去に扱った個体からの転載写真です。同じように1枚目が完全解体して溶剤洗浄した直後のヘリコイド群の状況です。

一方2枚目の写真が、当方の手による『磨き研磨』が終わった状態で (もう一度溶剤洗浄してから) 撮影しています。

ヘリコイドのオスメスの条ネジ山も含め、ご覧のとおり仕上がりますから、ここに塗布するヘリコイドグリースは「皆さんが期待されるトルク感へと仕向けるグリース種別と粘性をチョイスして組み上げられる」ワケですね(笑)

決して「軽く仕上げる」だけが能ではないのです(笑) お好み次第で、むしろトルクを与えてシッカリとピント確認できるほうが喜ばれる場合だって・・あるのです。

そういう感覚の齟齬を可能な限り受付段階で排除して、届いた個体の感触と当方の感覚とで突き合わせを行い、そこからオーバーホール工程に入るのです。

さらに当方がメインで使っているグリース種別は「軽め/普通/重め」の3つのトルク感に従い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う独特なトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しているのです。

このような「ヌメヌメした」とか「シットリした」或いは「指の腹にちょっと (チカラを伝えるよう) 意識しただけで」などの言い回し、表現は・・実は皆さんから頂戴したお取引完了後の、実際に撮影シ~ンに臨んで撮影された時の印象として、後からメールで頂いた時に書かれていたコトバなのです (それを使わせて頂いています)(涙)

・・ありがとう御座いますッ!(祈)

もちろんそれらは、皆さんとの意思疎通が適っていたからこそ着信したメールでもあり(涙)、本当に皆さんのおかげなのです・・何故なら、実際に当方はそれら整備してお届けした個体を持ち出して、リアルな現実の写真撮影に使っていませんからッ!(汗)

但しそうは言っても、ほんの数えるだけですが、実際にマウントアダプタ経由でデジタル一眼レフカメラ/ミラーレス一眼レフカメラなどに装着して撮影した時に「ピタリと聞いていたが、無限遠位置がほんの少しだけアンダーインフのように感じる」などといったクレームも・・確かに届いているのです(汗)

これは多くの場合で、当方が所有するマウントアダプタとの製品全高に差異が起きており、その分で無限遠合焦が僅かに足りていないアンダーインフ状態に陥っていることを指します。

それはそもそも皆さんが「∞刻印位置でピタリに合わせてほしい」との暗黙のご期待が働いている中、リアルな現実にマウントアダプタが介在すると、そのマウントアダプタの仕様如何によって確かに (下手すれば) アンダーインフ状態に陥るのは、至極当然な話なのです(汗)

もちろんそういう場合は、当方宛てもう一度送料着払いでお送り頂き「無償調整」の上、お戻ししています。

確かにマウントアダプタの製品仕様の違いは、当方の責任範囲では・・アリマセンッ!

然し、だからと言ってクレームとして対処しないのなら、それはお届けしたオールドレンズを使うたびに嫌な思いを「当方のせいで」強要させていることに繋がります(怖)

前のほうで述べた通り「判定を下すのは皆さん」ですッ。いくらマウントアダプタの製品仕様の相違としても「無償で調整する」のが・・当方のポリシ~なのです。

その着払いで戻ってくる輸送料金、或いは再調整する作業代金、そして再調整後に再びお届けする時の送料・・それらを「無償にする」のは、単に当方が損をしているだけと、皆さんは気にかけて下さいますが(汗)、そこまで見越してオーバーホール作業しているワケで、だからこその「個人である当方の凄み」なのです!(笑) そういう損をするのは「時の運」であって、仕方ないのです(笑)

・・そうすることで、気持ち良く使えれば、最低でもまた10年先まで延命できるのです!

こういうポリシ~にたって臨む整備だって・・独りくらい居ても良いと思うのです。

1人ではなくて「独り」ですね(笑) ハッキリ言って、当方は孤立していますから・・(恥)

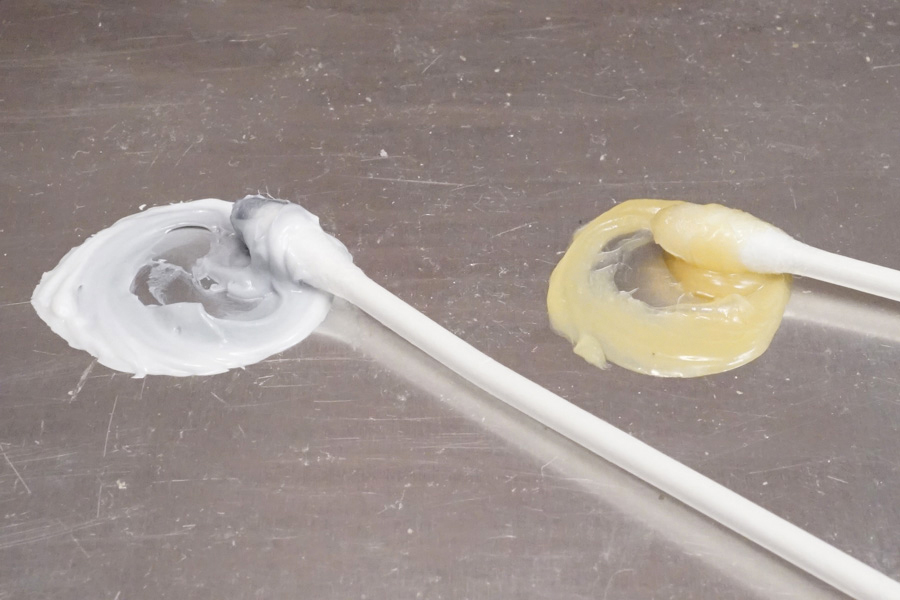

↑多くの場合で、製産時点に塗られていたヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」です。経年劣化進行に伴い、上の写真のように液化した揮発油成分の影響から粘度を失っていきます。

↑多くの場合で、製産時点に塗られていたヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」です。経年劣化進行に伴い、上の写真のように液化した揮発油成分の影響から粘度を失っていきます。

この状態の先は、数年後にいくら「黄褐色系グリース」でも、ヘリコイドの固着化に進みます(怖)

↑或いは昨今当然の如く流行っている「白色系グリース」を塗布すると、早ければ1年、遅くても数年で当初ホワイトだったグリースは、ご覧のように変質していきます。

↑或いは昨今当然の如く流行っている「白色系グリース」を塗布すると、早ければ1年、遅くても数年で当初ホワイトだったグリースは、ご覧のように変質していきます。

これらはアルミ合金材の場合「濃いグレー色」に変質し、実際無色透明な溶剤の中に、綿棒を使ってこれら変質したグリースを浸すと、溶剤の瓶の底にシルバーなアルミ合金材の微細な粉末や、或いは金色の黄銅材の微細な粉末が・・サラサラと沈殿していきます。

上の写真のように、アルミ合金材のヘリコイドオス側㊧と、黄銅材のヘリコイドメス側㊥が、互いに擦り合って経年の中でヘリコイド駆動していた場合、削れていくのはアルミ合金材と黄銅材の両方なのは、物理的に考えても納得いくと思うのです (但し同じ分量で削れていくとは限らない)(汗)

逆に言うなら、もしもヘリコイドのオスメスが両方ともアルミ合金材であれば、経年劣化進行に伴い塗布した「白色系グリース」の変質は「濃いグレー色」だけです (当然ながら、無色透明の溶剤瓶の底に沈殿するのは、シルバーなアルミ合金材の微細な粉末だけ)。

・・全ては物理的に検証できるのです。

↑上の写真は、まさにその検証として、当方が所有する一部の「白色系グリース㊧」と「黄褐色系グリース㊨」を使って、厚さ2㎜のアルミ板に置いて、綿棒を使って実験してみました。

↑上の写真は、まさにその検証として、当方が所有する一部の「白色系グリース㊧」と「黄褐色系グリース㊨」を使って、厚さ2㎜のアルミ板に置いて、綿棒を使って実験してみました。

・・上の写真は、アルミ板の上にそれぞれのグリース種別を単純に置いただけの時に撮影しています (既にアルミ板に微細なキズが付いているのは、go・men・na・sai!)。

↑綿棒を使って実際に50回ほどグリグリやってみました・・当方は単細胞なので、結構楽しいですッ!(笑)

↑綿棒を使って実際に50回ほどグリグリやってみました・・当方は単細胞なので、結構楽しいですッ!(笑)

すると既に上の写真で明白ですが、㊧の「白色系グリース」のほうだけ綿棒の先端部分が「グレー色に変質している」のが分かります (実際は、グリースのほうも微かに薄くグレー色に変わっている箇所がある/写真撮影スキルが皆無なので、上手く撮影できていません)(汗)

↑最後に実験で使ったアルミ板を溶剤洗浄して撮影しました。すると㊧の「白色系グリース」をグリグリやった箇所だけが痕跡を残しているのが分かります。

↑最後に実験で使ったアルミ板を溶剤洗浄して撮影しました。すると㊧の「白色系グリース」をグリグリやった箇所だけが痕跡を残しているのが分かります。

然し、当方がこのように言うと、今度は「そもそも白色系グリースの添加剤が擦れてグレー色になったのであって、決してアルミ板が削れたのではない!」とわざわざメール送信してきた人が居たので(笑)、後から次の実験も行いました。

↑今度はアルミ板ではなく、白色光沢紙の上に「白色系グリース」を同程度の量を置いて、再び50回ほどグリグリやりました・・やっぱり楽しいですッ!(笑)

↑今度はアルミ板ではなく、白色光沢紙の上に「白色系グリース」を同程度の量を置いて、再び50回ほどグリグリやりました・・やっぱり楽しいですッ!(笑)

↑そろそろ飽きてきてやめたところを撮影しました・・ご覧のとおり変質していません。結果、グリースの添加剤が擦れてグレー色になっていたワケではあませんね(笑)

↑そろそろ飽きてきてやめたところを撮影しました・・ご覧のとおり変質していません。結果、グリースの添加剤が擦れてグレー色になっていたワケではあませんね(笑)

もっと言うなら、そもそも無色透明な溶剤瓶の底に、シルバーな微細粉が沈殿するので物理的に削れているのは間違いありません (と言っても、要は信じてくれないのです)(笑)

↑そんなワケで、前のほうに掲載した「白色系グリース」が塗られていたヘリコイド群を、当方の手によって『磨き研磨』した後 (もう一度溶剤洗浄して) 撮影したのが、上の写真です。

↑そんなワケで、前のほうに掲載した「白色系グリース」が塗られていたヘリコイド群を、当方の手によって『磨き研磨』した後 (もう一度溶剤洗浄して) 撮影したのが、上の写真です。

…………………………………………………………………………

なお、当方は実際に今までの14年間の中で、自分が整備した個体が再びヤフオクなどに流れていたのを発見した際、自ら落札して (もちろんお金を支払って) 回収しています・・それは個体別の製造番号で自身の記録データベースを管理してるので、チェックできるのです。

回収できたのは「2年後、3年後、5年後、6年後、7年後、8年後」そして「9年後」です (4年後だけ失念)(汗)

その上で、それら回収した個体を再び完全解体して「内部の状況を確認」しています。

結果を申し上げれば「2年後~7年後」までは、塗布したヘリコイドグリースなどに経年劣化進行に伴う揮発油成分の発生が確認できず、凡そ整備時点をそのまま維持していました。

ところが「8年後~9年後」になると、さすがに揮発油成分がオールドレンズの内部に廻り始めているのを確認しました。

但し、そうは言っても「白色系グリース」の時のように、ヒタヒタと液状化していた話では・・アリマセンッ!(笑)

ヘリコイドや関係する部位の構成パーツを触ると「微かに湿っているような印象/雰囲気」を感じる程度だった為、最終的に当方が施したオーバーホール作業は『最低でも10年の耐性を持つ』と判定を下しました。

キッチリ10年で何某かの瑕疵が発生する話を言っているのでは・・ありません。 おそらくは12年、13年と問題なく (瑕疵を感じずに) 使えるのだろうと推測していますが、そうは言っても確かな検証データが手元に在るワケではありません。

従って、当方では何某かの瑕疵が発生して再び送られてきた場合、当然ながらその当方宛てもう一度戻ってくる返送時には「クロネコヤマト宅急便を使う」ことを前提とし、且つ「送料着払い」にてお送り頂き、再調整や再整備などは全て「無償扱い」で実施しています。

・・つまり10年経っていてもタダで再整備しています(笑)

但しそうは言っても、前のほうで語ったように「当方が納得できずに組み上げた場合」には、何某かの過去メンテナンス時の整備者の手による「ごまかしの整備」が施されていた個体なので、その分まで尻拭いして無償再整備などは・・シマセンッ!

・・当たり前の話ですッ!

だからこそ、当方の納得ずくの整備にはそれだけの「重み」があるのだと語っています。それは当方だけに非ず、皆さんにもご負担頂く場合があるワケです。

或る意味、世間一般で通用する「1年間無償修理補償」などと言う言い回しは、当方にはまるで該当しないのです (個人ですから)!(笑)・・当方が整備を続けている限り、或いは当方の体調が続く限り、それら再整備は無償扱いなのです (当方が悪いのですから、当たり前です!)。

・・だから「凄み」だと言っています(笑)

…………………………………………………………………………

以上、当方が独自に提唱し14年間続けているオーバーホール作業の中で施す『DOH』について、その目的や意義に、合わせてそれに伴うポリシ~や判定基準などなど、皆さんとの関わりについてご説明させて頂きました。

・・ここまでお読み頂いた方がもしもいらっしゃいましたら、本当にありがとう御座いました!

超長文につき、お疲れのことと思います。ご心痛お察し申し上げます (スミマセンでした)。