🅰

このブログではBiotarについて、先ず最初に光学設計に関する考察を進め、次にモデルバリエーションから捉えた描写性の解説に進み、最後にモデルバリエーション別のオーバーホール工程解説へと繋がります。

結果、いつもながらに相当な超長文に仕上がっていますから、分けてお読み頂くことをお勧めします (いつも本当にスミマセン)。

そして実は、その最後のモデルバリエーション別のオーバーホール工程解説の中で、ネット上で誰一人 (世界中で) 今まで解説を試みなかった「内部構造と製品設計の違いが2種類あること」について考察を進めます。それは幾つも顕在する数多くのモデルバリエーションの中で、仮に「初期・前期・中期・後期」と4つに分類した時、構造面で大きく2種類に分かれていたのは「中期」だけに限定される点、逆に言うならその他の「初期・前期・後期」は1種類だったことについても考察を進めます。

Biotar (ビオター) の原点は、もちろん光学設計に係る視点から捉えるべきですが (後で解説します)、純粋に一般民生品の製品として量産化されたタイミングに目を向けるなら、1927年にCarl Zeiss Jena に在籍していた Willy Walter Merté (ヴィリー・ヴァルター・メルティ) 氏によって開発され発売した「Biotar 4cm f/1.4」などにみられる映像用シネレンズが、最初であったと捉えることができます。

光学設計者の名前は、ラテン語/英語発音に限定して、ウィリー・ウォルター・メルテと認知してしまうと、まるで別人になってしまうため留意する必要があります。特に「é」はドイツ語のアクセント文字なので「ェ」と発音せず「ィ」であり、そもそも「メルテではなくメルティが正しい」のは歴然です。同様に「W」もドイツ語では多くの場合で「ヴ」とラテン語/英語の「V」発音に近くなる為、例えば動物の「狼」のドイツ語は「Wolf」であり、発音すると「ヴォルフ」なのは誰でも知っているハズです (ウルフはラテン語/英語発音時、必ずしも全てのドイツ語で “ヴ” 発音になるとは限らない)。

当方はこのブログ内で、できる限り発祥現地であった言語発音を尊重し、あくまでもスタンダードを貫く所存です (光学メーカーが命名している法則に従います)。

…………………………………………………………………………

今回のブログ掲載では、先ず冒頭でこのBiotarが実装している光学系の発明原点に立ち返り、巷のネット上で解説されている「ダブルガウス型光学系ありきの捉え方、及び発展経路」を正して、本来光学設計者が企図してきた経緯を、時系列で追って説明していきたいと思います。

右写真は、まさにその一番最初に製産されたロットの中の1本ではないかと推察できる「Biotar 4cm f/1.4 (C)」で、製造番号は「808469」になります (1927年12月出荷個体)。1927年の製造なので、当然ながら光学ガラスレンズはノンコーティングであり、当時のSiemens (シーメンス) 社や、英国はBell & Howell (ベル&ハウエル) 社、或いは米国のEASTMAN KODAK (イーストマン・コダック) 社向けに納品されていきました。

右写真は、まさにその一番最初に製産されたロットの中の1本ではないかと推察できる「Biotar 4cm f/1.4 (C)」で、製造番号は「808469」になります (1927年12月出荷個体)。1927年の製造なので、当然ながら光学ガラスレンズはノンコーティングであり、当時のSiemens (シーメンス) 社や、英国はBell & Howell (ベル&ハウエル) 社、或いは米国のEASTMAN KODAK (イーストマン・コダック) 社向けに納品されていきました。

(右写真は海外オークションebayでの出品個体)

供給モデルとしては、4cmの他、5cm/7cm、或いはナローフィルム向けに2.5cmなどが製産されていたようですから、相応に成功を収めたシネレンズの一つだったように受け取れますが、実は光学設計面からその量産化を捉えるなら、当時のCarl Zeiss Jenaにとっては、必ずしも成功を収めていたモデルとは指摘できない事情があったようです。

それは「Biotar」の変遷を辿ってみて、今回光学設計として成功を収めていたとは言い難い、当時のCarl Zeiss Jenaの厳しい状況を知る機会にも恵まれたことが背景にあります。

「Biotar (ビオター)」は、ギリシャ語の「βίος (ビオス)」と言う「良き人生」と言う肯定的な表現に「ter」という「〜の道具」を組み合わせた造語であるとGoogleAIでは解説が出てきます。

当方は巷でネット上で説明され続けている「Biotarはガウス型レンズから発展した光学設計」とのストーリーに懐疑的であり、今回このブログを載せるにあたり、1890年〜1960年までの期間について、凡そ1,200件の特許出願申請書をチェックしていきました。その際の検索項目は「写真レンズ (設計)」だけに限定するも、特に特定光学メーカー、或いは特定人物の発明案件に絞らなかった結果、そのような件数に上ったワケですが、実はそこから以下のような発明案件の存在を昇順時系列で知る機会を得られました。

合わせて特に以下の光学設計について興味を抱いた際に、さらにネット上でこれら発明案件をダイレクトに探っていったところ、最も詳しく、且つちゃんと一次資料を掲載して述べていた「バイブル的なサイト」を発見したのです。

━━━━ それが「zeissikonveb.de」です ━━━━

それら発見できた一次資料を翻訳して読み進むうちに、当方が抱いていた懐疑的な捉え方が的を射ていたことを知り、今ここに解説を試みているところです。以下にご紹介する特許出願申請書とBiotarとの関連性については、その多くが当初当方の疑念からスタートした紐づけになりますが、そこに前述サイトの解説を加え補強説明としています (つまり凡その部分で当方の紐づけが的外れではなかったことが判明していった)。

実はCarl Zeiss Jena社内でこの「Biotar」銘が一番最初に命名された光学設計は、まるで写真撮影とは関係がない顕微鏡対物レンズ分野で開発された、1906年のペッツバール型レンズの光学設計だったことを知りました。

実はCarl Zeiss Jena社内でこの「Biotar」銘が一番最初に命名された光学設計は、まるで写真撮影とは関係がない顕微鏡対物レンズ分野で開発された、1906年のペッツバール型レンズの光学設計だったことを知りました。

(zeissikonveb.deの記事より)

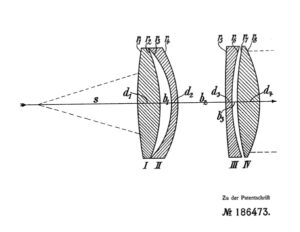

←『DE186473C (1906-07-09)』ドイツ特許省宛出願

Moritz von Rohr (モーリッツ・フォン・ローア) 氏発明

さらに1911年にMoritz von Rohr (モーリッツ・フォン・ローア) 氏は再び、今度はsmith (スミス) レンズの効果に頼って、前述ペッツバール型レンズに於ける像面平坦化に再挑戦しており、その光学設計タイプを指して、Carl Zeiss Jena社内で当時「Biotar III」と命名してしまったが為に、不明瞭なモデル銘変遷を招いてしまいます (正しい順番はBiotar IIのハズだから)。実はこのタイミングで誤ってしまった「Biotar III」を指して、1910年3月3日にCarl Zeiss Jenaにより「Biotar」銘が商標登録されています。

スミスレンズとは像の平坦化だけを担って、上左図の光学設計の後玉後方にさらに1枚追加させた「凹平レンズ1枚」だけを指します (昨今のスキーやスノボーなどで装着する、ゴーグルに使われているほうのスミスレンズの名称ではありません)。後にこの光学設計を指してCarl Zeiss Jena社内では命名順番を間違えていた事に気づき、逆遡的に「Biotar II」と名称を訂正し改めています。

一方、1912年にイエーナ大学で博士号を取得したばかりの「Willy Walter Merté (ヴィリー・ヴァルター・メルティ)」氏が、1913年にCarl Zeiss Jena社に入社してきます。その後、第一次世界大戦に従軍し1915年に重症で帰還してきた後、再び復職し写真レンズ、特に特殊用途向けレンズの開発に携わっています。それは例えば Tele-Tessar f/6.3、広角レンズの Bio-Tessar f/2.7 などの他、1926年に航空撮影用に開発された Orthometar (オルソメター) 型光学系 などの開発を手掛け、頭角を表し始めますが、残念ながら当時は先達の「Paul Rudolph (パウル・ルドルフ)」博士のように名前を知られる立場はもちろんのこと、そもそもそのような環境にもいなかったようです。

後にいよいよ「Biotar III」と正しく命名されることになる、f/1.4モデルを開発し、他にX線撮影用のBiotar f/0.85や、対角画角:180°と言う、当時としては異例の対角画角を達成してしまった、やはり航空撮影用の広角レンズ「Sphärogon (スフェロゴン) 12cm f/7」なども製産化に漕ぎ着けています (左写真はSphärogon 12cm f/7の光学系前群だけの写真)。

後にいよいよ「Biotar III」と正しく命名されることになる、f/1.4モデルを開発し、他にX線撮影用のBiotar f/0.85や、対角画角:180°と言う、当時としては異例の対角画角を達成してしまった、やはり航空撮影用の広角レンズ「Sphärogon (スフェロゴン) 12cm f/7」なども製産化に漕ぎ着けています (左写真はSphärogon 12cm f/7の光学系前群だけの写真)。

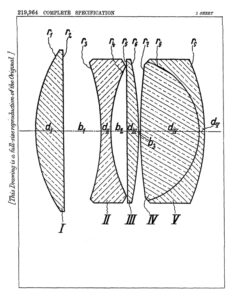

←『GB219964A (1923-08-01)』英国内務省宛て出願

←『GB219964A (1923-08-01)』英国内務省宛て出願

Carl Ziess FA名義

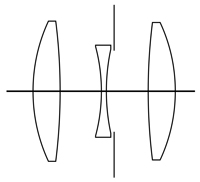

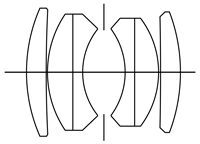

Merté 氏本人名義で出願されていない点で、Carl Zeiss Jena社内での位置づけが妄想できてしまいますが、巷ではまさに典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系の光学系構成図ばかりが載せられ、且つ「Biotar」光学系の説明として語られ続けている中、ちゃんと当時のCarl Zeiss Jena 社内資料を読み解くと、実は㊧の光学設計こそが「Biotarの始祖的光学設計の発明」であると受け取られるのです (4群5枚のトリプレット型光学系からの発展系)。

一見しただけですぐに気づきますが、Biotarの始祖的な光学設計と指摘するには、光学系の前後群の区別が不明瞭です。それもそのハズで、確かに絞り羽根が組み込まれない想定での光学設計だからです (この製品は絞り羽根を実装していません)。

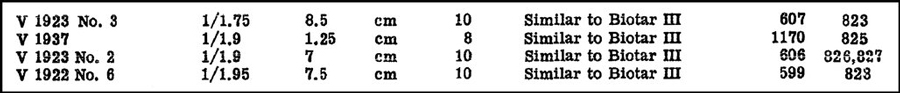

上の図はCarl Zeiss Jenaの社内資料からの抜粋ですが、一番最後の行「V1922 No.6、1/1.95、7.5cm、10」と言う仕様諸元が載せられているモデルの光学設計が、上の特許出願申請書の発明案件を指します。つまり「7.5cm f/1.95」と言う話になりますが、対角画角:僅か10°と言う狭い視野角から、発売されることなく終わっています (ちゃんとBiotar IIIの命名に訂正されている)。

(zeissikonveb.deの記事より抜粋)

逆に言うなら、上に挙げた特許出願申請書内記述を読み進めると、開放f値:f/1.9を想定した光学設計だったことがその記述からも分かっています。

このモデルはcinématographe (シネマトグラフ) と言う、当時流行っていた映画撮影の投影用レンズとして開発された経緯が、特許出願申請書内記述から探れました。球面収差と色収差にコマ収差の補正を狙って開発されたF1.95を実現させた光学設計と記されています。

従って前述Carl Zeiss Jena社内データの記録と合致し、焦点距離:7.5cm、且つ対角画角:10°の理由も掴めた (投影レンズだから) ことになります (投影レンズなので、絞り羽根が必要ない為に組み込む空間を想定していない光学設計だったことまで判明した)。

さらにこの光学設計の開発を探って前述のサイト「zeissikonveb.de」の一次資料を翻訳して、確実な『証拠』を掴みました!(驚)

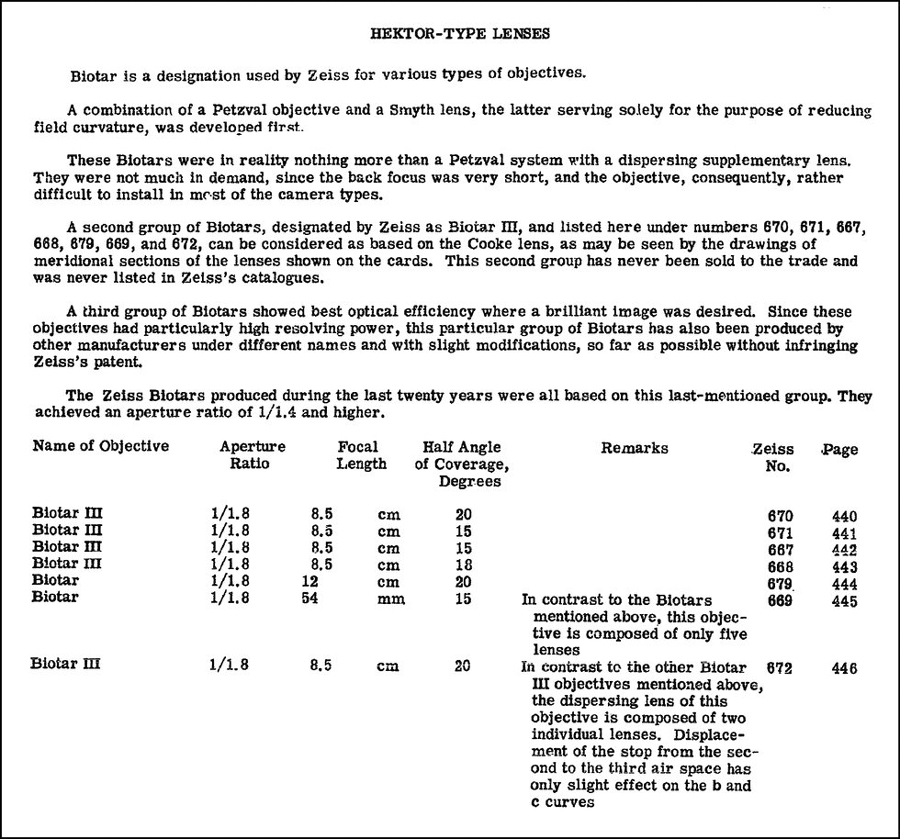

↑この一次資料は当時のCarl Zeiss Jena社内の書類であり、Carl Zeissアーカイブからの閲覧が可能です。標題のとおり「HEKTOR-TYPE LENSES (ヘクトールタイプレンズ)」に関する開発経緯を説明している資料なのが判明します。

↑この一次資料は当時のCarl Zeiss Jena社内の書類であり、Carl Zeissアーカイブからの閲覧が可能です。標題のとおり「HEKTOR-TYPE LENSES (ヘクトールタイプレンズ)」に関する開発経緯を説明している資料なのが判明します。

・・ここがポイントです!

Carl Zeiss Jena自身が、この「Biotarシリーズ」を元来、ヘクトール型光学設計の範疇に入ると捉えていたことが、この標題だけで確定してしまいます。「GAUS-TYPE LENSES」とガウス型に分類しようとしていなかったことが明白だ・・と、当方は指摘しているのです。

つまりこの標題が物語っているのは、この「Biotarシリーズ」が、そもそもガウス型の着想概念からスタートしていなかったことを表している『証拠』だと申し上げています。

何故なら、ヘクトール型光学系の光学設計概念は、3枚玉トリプレット型からの発展系だからです。さらにそもそもガウス型レンズは後でトレース図を掲載しますが、一意の光学設計として (カタチとして) 光学システムに完遂させるつもりでガウス氏自身が考案していません。単に友人に向けた手紙の中で、一つの話題として、別の手法で色消し原理を狙えることを書いただけの話です (結像させることすら意識しておらず、純粋に色消し効果の手法についてのみ提案しただけの内容)。

おそらく本人は、この考案を基に何某かの光学設計として結像させるシステムを考えることすら、興味を持っていなかったとすら妄想してしまうくらい、あまりにも純真な理由で考案しているようにしか受け取れないからです。むしろその手紙を受け取った友人のほうが、その後の光学システムを補完する可能性に気づき、意識して記録して残していったくらいなワケで、当方が逆に大変興味深く感慨を覚えた要素とは・・そういう「純粋に考えることだけに興味と意義を見出していたガウス氏の性格」に、改めて惚れ込んだと言うか、切った張ったをまるで意識せず、ひたすらに何故なのか、どうしてなのかの原理を追求していくことに自分の脳を活用させて、結果的にその原理の証明に到達していった稀有の才知を持つ、やはり天才なのだと感心しか残りません(祈)

(後にこのガウス型については、ちゃんとトレース図を掲示して詳しく解説します)

それ故、光学系をそのカタチから捉えて入ろうとする試みには、必ずしも光学設計者自身の企図していた内容が正しく反映されない場合もあるのだと心得て、このような混同の懸念が隠れている点を意識する必要があると、当方は今とても強く考えています。

この一次資料の内容を和訳した箇所をグリーン色文字で表記します。

「Biotarは、Cael Zeissが様々なタイプの対物レンズに使用している名称の一つです」との一行目の記述から始まります。さらに「ペッツバール対物レンズとスミスレンズの組み合わせが最初に開発されました。スミスレンズは像面湾曲を低減する目的のみに使用されました。これらのBiotarは、実際には分散補助レンズを備えたペッツバールシステムにすぎませんでした。バックフォーカスが非常に短く、そのためほとんどのカメラに取り付けることが困難だった為、あまり需要がありませんでした」と述べています。

この記述を和訳した時に、先に探索していた1,200件に及ぶCarl Zeissが関わる特許出願申請書 (戦後は旧東西ドイツに分断れた後に、それぞれCarl Zeiss Jena DDRとZeiss Optonとして発展を続けた為、それも加味して検索対象としている) をピックアップしていた中に、確かにペッツバール型レンズの光学設計が複数含まれていたことを記憶していた為に、その繋がりを掴む機会を得たのです (これらの探索には、凡そ6ヶ月間の時間を費やして調べています)。

そもそもペッツバール型レンズは、1840年に発明された人物撮影用のポートレートレンズとして着想していますから、戦前戦後のタイミングで新たに発明されるべき光学設計では・・ありませんね (だから時系列に見合わず記憶に残っていた)。意識的に復刻を目指さない限り、光学設計する意義は低いのかも知れません。

それが前出のMoritz von Rohr (モーリッツ・フォン・ローア) 氏によるペッツバール型レンズの発明案件を指しており、且つその発明こそが「一番最初のBiotar銘の拝命モデルだった」ことを掴みました。

ちなみにRohr氏のペッツバール型レンズに最初の「Biotar」銘が命名されていた事実は、前述サイトを読むまで知りませんでした。ありがたいことです!

このことから、そもそも上の一次資料標題のとおり、ヘクトール型光学系の着想スタートは、戦前ドイツのErnst Leitz Wetzlar在籍Max Berek (マックス・べレク) 氏によって発明された「3群4枚エルマー型光学系」であったことから、その基本概念の根底には「3群3枚トリプレット型光学系」が居たことは100%間違いないことになってしまうのです (ちなみにHektorの名称の由来は、ベレク氏が飼っていた愛犬の名前になります)。

「Carl Zeiss JenaによってBiotar IIIと指定され、ここで670、671、667、668、679、669、672の番号でリストされている2番目のBiotarグループは、カードに示されているレンズの子午断面の図面からわかるように、クックレンズをベースにしていると考えられます。この2番目のグループは、業界に販売されたことがなく、ツァイスのカタログにも掲載されていません」

この2番目のグループと記されているカードに掲載してある光学系構成こそが、前出の『GB219964A (1923-08-01)』特許出願申請書への繋がりを示しているのです。

これらのCarl Zeiss Jena社内 (一次) 資料から、そもそもBiotarの着想源点に「クックトリプレット型レンズ」が当てられていたことが判明したのです。このコトバの表現性が的確ではありませんが、正しくはT.Cooke & Sons社が開発したトリプレット型レンズと言う意味合いになり、それが指し示すのは、当時英国のイングランドはヨークで創業していたT. Cooke & Sons社在籍の「Harold Dennis Taylor (ハロルド・デニス・テイラー)」氏が発明した「3群3枚トリプレット型光学系」と言うことになります。

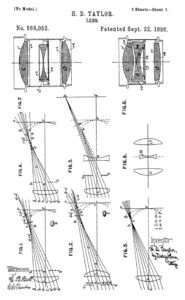

←『US568052 (1895-11-30)』米国特許庁当て出願

←『US568052 (1895-11-30)』米国特許庁当て出願

Harold Dennis Taylor (ハロルド・デニス・テイラー) 氏の発明

テイラー氏がこの発明時に語っていた内容を咀嚼すると、この発明案件自体が「後進光学設計者達に向けた、発展系発明の猶予を付与したものである」と自ら述べており、且つトリプレット型の真髄は「3つのレンズシステムの全体を使って、初めて軸外色収差の補正に効果を発揮させられる概念の提供」と述べています。

さらにテイラー氏はこの特許出願申請書の申請に際し、まるで異なるパターンの「Fig.1〜Fig.8」という複数の実施例を先行して明示しつつ、この発明を特定のカタチとして当てハメてはイケナイとまで語っています。

さらにテイラー氏はこの特許出願申請書の申請に際し、まるで異なるパターンの「Fig.1〜Fig.8」という複数の実施例を先行して明示しつつ、この発明を特定のカタチとして当てハメてはイケナイとまで語っています。

このような指摘や考え方こそが後の時代に発展系を促した根拠でもあり、非常に多くの光学設計の原点に位置しているのが、まさにこのトリプレット型光学系なのだと理解できた瞬間でもありました。

それは、前玉と後玉の間に位置する光学系第2群は、絞り羽根の前でも後ろでも良く、しかもその第2群は単独使用に限定せず、複合化させてしまっても構わないとまで記述し、実際に自ら実施例として検証まで行って示しているのです。

このような内容が導くのは「好きなように使えば良いではないか」とのテイラー氏の考え方・・だから、当方的には「思想」だと述べています。

トリプレット型の素晴らしさとは、その自由度であって、合わせてそこに厳然とシステム化されている「3つの光学ガラスレンズの塊すべてを使って色消しを行う」とのテイラー氏の思想だったのです (だから敢えて特定の群で接着したり近接させたりして色消しさせず、1890年代後半に考案されたガウス氏の手法もフラウンホーファー氏の手法も、ワザと故意に採り入れなかった)。

・・この考え方こそが、トリプレット型光学系の真髄なのです!

ここに当方が巷でダブルガウス型ありきの捉え方で、Biotarの光学系が認知されていることに違和感を覚えている『根拠』が現れており、トリプレット型の「光学系全体で色収差補正を狙うべき」との着想概念に基づくなら、それは一部の群の (特定部位の) 光学ガラスレンズだけで色消し効果を担わせる考え方には「一致しない」と当方は考えたのです。

実際、当方が観る限り、トリプレット型から発展していった経緯を持つ光学設計の描写性には、カリッカリに高解像度に結像させる点で、何かしら課題を抱えている/残している写りに見え、まだまだ発展途上だったとの受け取りが強まり、或る意味それがプラナー型光学系・・ほぼ完成の域に到達してしまった光学設計・・との大きな相違点のように受け取っているのです。

つまりガウス型を対称配置にしたダブルガウス型との捉え方は、根本からその概念を無視しており、ガウス型もフラウンホーファー型 (2枚貼り合わせレンズ) も共に、両方とも活用して「色消し効果を狙って全体で制御させているから、その結果前後対称に近い配置に仕上がった」と言うのが・・当方の捉え方なのです。

トリプレット型光学系は、僅か3枚の光学ガラスレンズだけでザイデルの5収差 (球面収差/コマ収差/非点収差/像面歪曲/歪曲収差) の中の「球面収差/コマ収差/非点収差/像面歪曲」について補正できている、光学ガラスレンズの状態を指す「aplanat (アプラナート)」であると指摘でき、その自由度を与えてしまった光学設計であることを表しています。

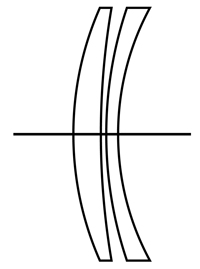

一方、彼の有名なドイツ人天文学者・物理学者・数学者であった「Johann Carl Friedrich Gauß (ヨハン・カール・フリードリヒ・ガウス)」氏が考案したガウス型レンズは、右図のような凸メニスカスレンズ (左側) と凹メニスカスレンズ (右側) の近接による組み合わせを指します (右光学系構成図はそのトレース図)。

一方、彼の有名なドイツ人天文学者・物理学者・数学者であった「Johann Carl Friedrich Gauß (ヨハン・カール・フリードリヒ・ガウス)」氏が考案したガウス型レンズは、右図のような凸メニスカスレンズ (左側) と凹メニスカスレンズ (右側) の近接による組み合わせを指します (右光学系構成図はそのトレース図)。

そもそもガウス型レンズ考案の着想は、その数年前に発明されていたフラウンホーファー型レンズに対する別の角度から考案した光学系なので、その着想は「色消し効果を生み出す光学レンズを別の手法で考案した」のであって、或る特定の一意な光学設計だけを指していません。

それをガウス型 → ダブルガウス型へとすぐに結びつけてしまうから、話が見えなくなっていきます。

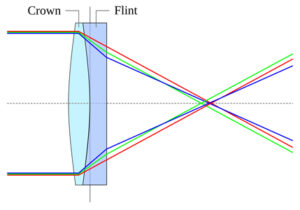

←ドイツ人物理学者、光学ガラスレンズ製造技師でもあった「Joseph Ritter von Fraunhofer (ヨーゼフ・リッター・フォン=フラウンホーファー)」氏が、1812年頃に自らが開発精製した均質なフリントガラスを使い、同様均質なクラウンガラスの2つの光学ガラスレンズを接着することで、透過光の色消しが実現できることを発見しています。

←ドイツ人物理学者、光学ガラスレンズ製造技師でもあった「Joseph Ritter von Fraunhofer (ヨーゼフ・リッター・フォン=フラウンホーファー)」氏が、1812年頃に自らが開発精製した均質なフリントガラスを使い、同様均質なクラウンガラスの2つの光学ガラスレンズを接着することで、透過光の色消しが実現できることを発見しています。

(左図はwikiより引用)

これを指して「光の三原色:RGB」のうちの2色、RとBについて色収差補正できている「アクロマートレンズ」と呼び、且つ、正弦条件と球面収差の補正、及びコマ収差補正が同時に満たされている時に、その光学ガラスレンズを指して「aplanat (アプラナート)」(な状態) であると言い、軸上或いは軸外の被写体から届く透過光が、球面収差とコマ収差を生じないままに1点に集光することを指しています・・この原理を指して「光路長が一定になる条件」と呼びます (1点に集光するから/収光ではない)。

この欠けている波長:Gについても補正できているレンズを指して「アポクロマートレンズ」と呼びますね (つまり光の三原色について色ズレが生じていないレンズ)。

◉ 集光

光を (1点に) 集める物理的現象そのものを指し、虫眼鏡の原理に同じ

◉ 収光

光を集める内容の全般を含み、且つ光学設計の中でどのように光を制御していくかに係る作業を指す

ガウス氏が語っていたことは、接着せずとも互いに適度な曲率半径をもたせれば色消し効果が狙えるとの考案であり、これもまさにフラウンホーファー型レンズと同じ「光が媒介を (ここでは光学ガラスレンズを媒介としている) 透過していく中で、波長別に分散していく原理を活用した概念」と指摘できます。それは光学ガラスレンズに光が当たる直前 (の空気層) までは、光束が1つずつにまとまっていたのに対し、空気層から媒介 (光学ガラスレンズ) を透過する際に、波長別に屈折率の違いから「分散しながら分かれていく原理」を活用した概念なのです。

(同様第1群をクラウンガラスとし第2群をフリントガラスとして配置し、曲率を活用する)

これを簡単に述べるなら、外で空を見上げた時に、虹が見えているのは、空気層の中で大気中の水滴に太陽光が当たって、波長別に凡そ7色の赤・橙・黄・緑・青・藍・紫に分散する現象から見える原理ですね。この虹色の中で、例えば橙・黄・青・紫が自分の光学設計に対して好ましからざる存在であるなら、それらを排除して赤・緑・藍だけに限定したいのかも知れません (つまりRGB)。

この光が媒介を透過する際に分散していく現象を数値として指標に示したのが「Ernst Karl Abbe (エルンスト・カール・アッベ)」氏が唱えた「アッベ数」と言う逆数的概念です。

アッベ数は、光の波長ごとに異なる屈折率の変位を示し、光学硝子材に拠る分散度合いを示す分散率の逆数でもあります。結果、光学設計には必ず光学ガラスレンズの硝材選定を伴いますが、その際にこの指標「アッベ数」と光学ガラスレンズの屈折率などを調べて、1枚ずつチョイスしていく作業になります。

◉ アッベ数 (単位:v)

入射光の波長に対する屈折率の変位を示し、光学硝子の色分散性を表す性質を意味します。アッベ数が高い=色分散性が低い (色滲みが少ない)、アッベ数が低い=色分散性が高い (色滲みが多くなる) と言う現象を指し、その波長の分散性を活用して収光能力を制御していく概念の一つです。

このことからアッベ数が高い数値の場合、色分散が低くなり色収差の発生が少なくなると言えます。また屈折率が高いほど球面収差の発生量が低減されるものの、その反面光学硝子材の内部を透過していく光の速度は低くなります (屈折率が低いほど透過速度が速い)。

…………………………………………………………………………

例えば、ここでアッベ数に関する解説を読んで、光学知識皆無なドシロウトである当方が、始めの頃に抱いていた考えを言ってしまうと(汗)、アッベ数が高ければ、結果的に色収差を防げるのなら「光学系内の全ての光学ガラスレンズの硝材選定の際、アッベ数の高い硝材だけを使えば良いではないか」と考えたりします・・何を隠そう、光学の勉強を始める前の当方が、まさにそのように考えていたのです! (チョ〜恥ずかしい、ヤツ!)(恥)

しかしリアルな現実には、光が空気層から媒介・・水でもガラスでも何でも良い・・に当たって (入射して) 透過していく時、必ずその媒介による透過光の波長別に於ける屈折率の違いが現れてしまいます。すると否応なしにアッベ数のみならず、屈折率にも着目して硝材の基材を精製していく必要性が起きてしまいます。

まさにその原理を活用したのが、前に説明したフラウンホーファー氏であり、ガウス氏の考案手法だったワケで、要は屈折率を利用しながら、そこにアッベ数と言う変数を活用させて入射光を1点に収光させていく (集光ではない) ことで、光学設計者が狙う結像へと繋げていけると理解できるのです。

結果、その途中の経緯の中では、例えば或る特定の波長だけを排除すべく屈折率を最大限に活かす方向性に仕向けたり (その時アッベ数の違いを制御することで硝材選定が活かされる) 逆に必要とする波長以外も敢えて求めつつ「多光束干渉原理」から透過光の透過率向上を狙う場合もあること・・を初めて学びました。

この原理を勉強する際に、その引き金になった内容は「蒸着コーティング層が反射しているのに、どうして入射光が透過するのか???」と言う、まさに恥ずかしい (まるでアホな) 当方自身の疑念だったワケで、その蒸着コーティング層が放つ光彩の色合い・・つまりは光の波長成分・・すら、写真撮影には欠かせない「貴重な被写体からの光の一部に含まれるのではないのか???」との、真に低俗極まる疑いの心から生まれた探求/勉強のスタート地点だったことを・・恥も外聞もなくここに暴露してしまいます(恥)

前述の「多光束干渉原理」を挙げるなら、その基本原理の中に「光の180°位相 (逆位相)」の影響が現れている結果、透過光は反射しながらも透過していけるのだと学んだのです(恥)・・この時、例えばパープルアンバーに光彩を放つ光学ガラスレンズに被せられている蒸着コーティング層は、見る角度によってその放つ光彩の色合いの濃さなどに変化が現れるものの、色合い自体に変色は起きません。

すると被写体から届く入射光の光の成分の中で、このようなパープルアンバーの光の成分に対して「反射してしまう」結果、透過していかなくなると憂がった疑念を抱いた時、実はそれら波長成分の反射を受けながらも、合わせて同時に別の波長成分が影響しあって互いに透過を強めていく原理なのを知りました。

結果、その透過率は或る実証では、97%にも及んだと言うからオドロキだったのです(恥)

何故なら、光が光学ガラスレンズに当たった時、必ず片面で4%分が「表面反射」してしまいます。すると光学ガラスレンズを光が透過する時、その表裏面で合計8%分の透過光を失う計算になりますから、仮に3群4枚のテッサー型光学系なら、そのまま放っておけば (対処しなければ) 全部で8面の光学ガラスレンズの表面が介在することから、最終的な透過光は「72.13896%」まで減じられてしまう計算になるのです。

それは第1面を透過した際に4%を失うので、次の第2面は「当初の光100%から4%分を失った、96%に対する4%が第2面で減じられる」との計算から求められていきます (4% x 8面ではない)。

それを蒸着コーティング層を被せることで、凡そ90%以上を確保できるレベルまで、入射光の透過率を向上させられる技術こそが「ARコーティング (anti-reflection coating)」たる蒸着コーティング層の狙いであることを・・これもまた、初めて学んだのです(恥)

従って前述のパープルアンバーに光彩を放つ場合を想定するなら、結果的にパープルアンバーの波長成分が反射しつつも透過率はむしろ向上していく結果、写される写真の解像度向上に大きく貢献できている原理を学んだのです (偉そうなブログを載せ続けているのに、今頃学んでいる恥ずかしいヤツ)(恥)

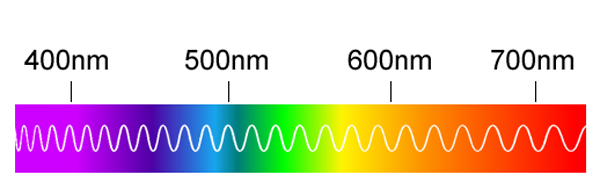

↑上の図は、人の眼が捉えられる光「可視光」について、その波長成分を短波長域 (㊧) から長波長域 (㊨) 方向に向かって波長を明示した模式図です。

するとこれをパッと考えた時に、色の色相として捉えるなら、右図のような「マンセル表色系」として捉えてしまった時、パープルの先にはレッドが来ると、或いはパープルの隣に隣接してくるのはレッドだと考えてしまいます(汗)

するとこれをパッと考えた時に、色の色相として捉えるなら、右図のような「マンセル表色系」として捉えてしまった時、パープルの先にはレッドが来ると、或いはパープルの隣に隣接してくるのはレッドだと考えてしまいます(汗)

ところがこれはあくまでも色彩として色の彩度の変化を色相として与えて表した「色の違いを基準に据えた捉え方」であって、上に挙げた「波長から捉えた波動の違い」として捉えていません。

逆に言うなら物理的に間違いなく短波長域に入る紫色方向の波長帯に対して、対極に位置するのは長波長域の赤色方向なので、これは波長が長くて遠い距離まで届く赤外線リモコンを例に挙げても物理的に歴然です。

するとこの時、前述のパープルアンバーに光彩を放つ蒸着コーティング層の例は「光の三原色:RGB」として捉えた時、その混色は「ホワイト」に近づいてしまいます。一方パープルに隣接する波長帯と言えばブル~とレッド、或いはアンバーに隣接するのはグリーンとやはりレッドになり、その中で「多光束干渉原理」から「RGBPY」について透過率が向上していく結果、解像度を増していく話に納得が得られます。

するとこの時、前述のパープルアンバーに光彩を放つ蒸着コーティング層の例は「光の三原色:RGB」として捉えた時、その混色は「ホワイト」に近づいてしまいます。一方パープルに隣接する波長帯と言えばブル~とレッド、或いはアンバーに隣接するのはグリーンとやはりレッドになり、その中で「多光束干渉原理」から「RGBPY」について透過率が向上していく結果、解像度を増していく話に納得が得られます。

さらに当時のオールドレンズの中で『緑のロッコール』とのメーカーによる命名で有名だったMINOLTA製モデルを例に挙げた時、このグリーン色の光彩を色濃く放つ蒸着コーティング層の効果は「自然な発色性の色再現性を追求した結果」との当時のMINOLTAカタログ記載の内容のとおり、光学系内の第2群以降、後群側までに被せられていたパープルアンバーの光彩を放つ蒸着コーティング層にプラスして、前後群の中に (特に前玉と後玉に) グリーン色成分の波長帯域に反応させる狙いで被せてきたアクロマティックコーティング層を以て、可視光域の中の「まさに中間調域に差し掛かる水色〜緑色〜黄色についての発色性を極めた」ことが理解できます。

さらに当時のオールドレンズの中で『緑のロッコール』とのメーカーによる命名で有名だったMINOLTA製モデルを例に挙げた時、このグリーン色の光彩を色濃く放つ蒸着コーティング層の効果は「自然な発色性の色再現性を追求した結果」との当時のMINOLTAカタログ記載の内容のとおり、光学系内の第2群以降、後群側までに被せられていたパープルアンバーの光彩を放つ蒸着コーティング層にプラスして、前後群の中に (特に前玉と後玉に) グリーン色成分の波長帯域に反応させる狙いで被せてきたアクロマティックコーティング層を以て、可視光域の中の「まさに中間調域に差し掛かる水色〜緑色〜黄色についての発色性を極めた」ことが理解できます。

つまり、そのすぐ後の時代に「解像度一辺倒」との偏った嗜好に市場動向が大きく変化していく直前の段階で、当時のMINOLTAは「敢えて解像度よりも、自然な発色性の色再現性にこだわりを示した製品戦略だった」ことが研究でき、その先見性は残念ながら市場ニーズを捉えきれずに、ついにMINOLTAもその他あまねく光学メーカー同様、解像度の追求へと舵を切っていく方向性になびき、ついに最後には写真機事業から撤退してしまいます(涙)

その延長線上に居るのが今現在であり、今ドキのデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラによる「デジタルなレンズ」を以て、解像度の追求の中で・・はたして何処の製品で撮っても同じようにカチッと写る写真に・・儚くも別の角度からの嗜好を試みている数少ない撮影者達こそが、オールドレンズ愛好家の陣営なのではないかとの憂がったモノの見方を当方はしています(汗)

或いは皆さんが嫌うフレアを、むしろ活かして/活用させる道具として好んで光学設計に臨んでいた「Ludwig Jakob Bertele (ルートヴィッヒ・ヤコブ・ベルテレ)」氏や「Albrecht Wilhelm Tronnier (アルブレヒト・ヴィルヘルム・トロニエ)」氏などを含む、非常に多くの光学設計者が存在していたことも、昨年来、彼らの特許出願申請書内の記述を和訳していって、初めて知る機会を得られたのも事実なのです。

これら光学の知識を、当方が6ヶ月弱の期間を費やして学んでいった内容は、このブログ内の『第60話:オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』にて詳説していますから、興味関心がある方は、是非ご覧下さいませ (超長文です)。

つい昨日も、いつも懇意にして頂くプロの写真家の方からのメール着信で、レンズ談義に華が咲きましたが(笑)、まさに『緑のロッコール』に対するプロの写真家から捉えた写真撮影の妙をご教授頂き、今さらながらに「あまりにも先見性が高すぎた」が故のアクロマティックコーティング層活用技術の片鱗だったのだと・・MINOLTA製オールドレンズを哀しむと同時に、今一度の慈しみを思い起こした次第です(涙)

その意味でも、むしろこれから先、そのデジタルなレンズに「敢えて嗜好を加味させる回帰 (光学) 設計」を体現させたら、きっとその売れ行きは倍増化していくのではないかとすら妄想してしまいます(笑)・・それこそCarl Zeiss銘でどれも似たような写りに仕上げてしまうよりは、Classicシリーズと銘打って「昔の収差に回帰させたような狙いの表現性」に仕向けた、新たなジャンルを創設していけば、きっとオールドレンズが好きな人達/勢力にとっても、新たな触手が向いてくると思うのです(汗) 結果的にデジタルなレンズ派からオールドレンズへと、或いはその逆へとの相乗効果が促される一因にも繋がっていき、より一層今よりも活性化された業界を構築できるのではないか・・と期待してしまいます(笑)

…………………………………………………………………………

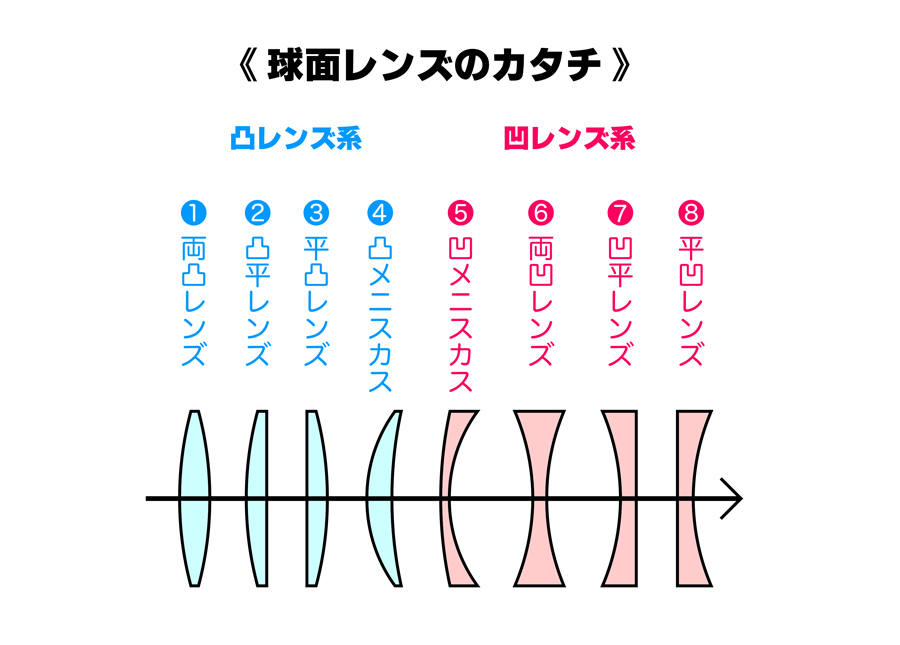

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学ガラスレンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

…………………………………………………………………………

話を戻します。つまりガウス氏もその数年前に発明していたフラウンホーファー氏も、共に入射光の波長別に色消し制御することで非点収差の補正が改善でき、結像面の平坦化に繋げていけるとの概念に基づき発明しているにすぎません。

ダブルガウス型の真髄は、それらガウス型とフラウンホーファー型の2つの概念を組み合わせてしまい「光学系のシステム全体を使って色消し制御させている、まさにトリプレット型の基本概念の活用に他ならない」ことを、是非とも皆さんには再認識して頂きたいのです。

そのように受け取らないと、トリプレット型とダブルガウス型との繋がり、連携を具体的に自分のコトバとして説明できないままに、ただただ発展系としてカタチだけを認知しているにすぎない話になります。

その意味で、オールドレンズの光学系をそのカタチとしてだけ捉えて、発展系を示す模式図的に当てはめてしまう、フローチャート式、或いはツリー構造などのような表し方は、却って光学設計者の企図をむしろ不明瞭にしてしまい「より一層カタチだけが強調されて、それだけを認知/記憶させかねない」危険性を含んでいることを知るべきだと思います。確かにネット上ではそのような解説サイトが日本国内でも幾つかありますが、当方的にはあまりお勧めしません。研究者なら、もっと丁寧に研究していくべきだと思うのです。

それはまさに今回のBiotarが、とても良い例になっているのではないでしょうか。その『根拠』をこれから説明していきます。

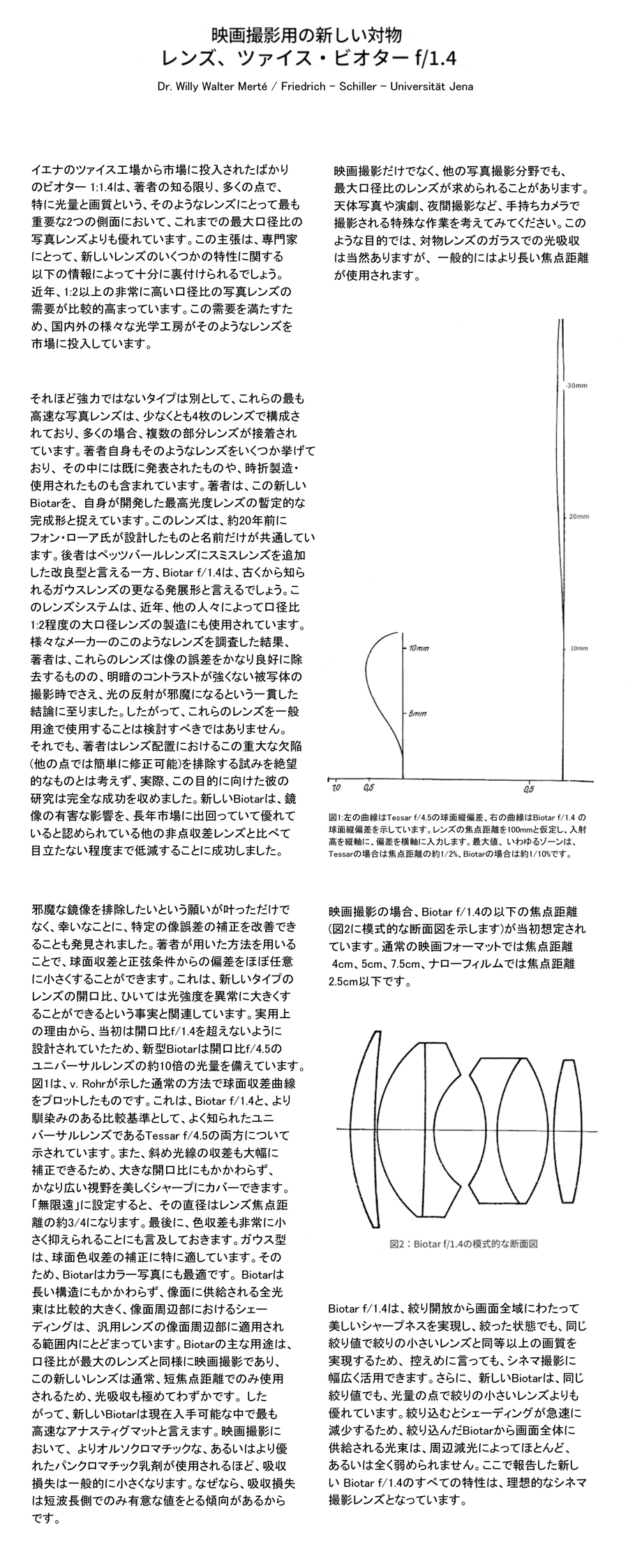

↑上の記事は、Merté氏の母校であるイエーナ大学が対談取材をまとめた記事です。それによると「Biotar 4cm f/1.4 (或いは5cm f/1.4)」の量産化が始まった直後に、大学に招かれて取材を受けた時の内容であることが窺えます。

一番最初に命名された「Biotar銘」の光学設計について、その名称だけが同一であることまで既にこの時点で暴露しており、且つそれらf/2の口径比を持つ高い光強度のモデルの欠点として、光学設計内に於けるフレア制御を挙げています。

これは上の記事を読むだけに留めると、まさにそのコトバどおりの「フレアに弱い」と受け取られがちですが、これは光学系内で反射するフレアを直接指摘した内容ではありませんね(笑) それはそもそも開発した光学設計者本人 (Merté氏) との対談であることからも自明の理です。

するとここに光学設計を捉える時のヒントが隠されており、フレアを活かすのか捨てるのかという方向性自体が、描写性能の性格を決めていく要素の一つだと理解が進みます。つまり「フレア=悪者」という等号で結ばれていないことを理解できる内容なのが掴めます。これはそもそもこの光学設計の原点に、3枚玉トリプレット型の光学設計が位置していることを考えれば、必ずしもフレアの排除だけに方向性を向けていたことではないことが明白です。

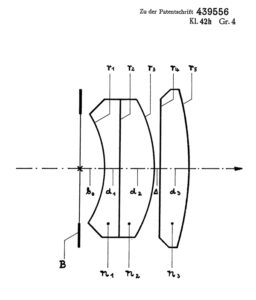

この対談記事の冒頭で「近年1 : 2 以上の非常に高い口径比の写真レンズの需要が高まっている」と述べている部分は、まさに「Albrecht Wilhelm Tronnier (アルブレヒト・ヴィルヘルム・トロニエ)」氏が開発した「Xenon f/2」モデルを指しているようにも受け取れます。

この対談記事の冒頭で「近年1 : 2 以上の非常に高い口径比の写真レンズの需要が高まっている」と述べている部分は、まさに「Albrecht Wilhelm Tronnier (アルブレヒト・ヴィルヘルム・トロニエ)」氏が開発した「Xenon f/2」モデルを指しているようにも受け取れます。

(㊨はまさにXenon f/2の光学系を示す光学系構成図です)

←『DE439556C (1925-04-30)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE439556C (1925-04-30)』ドイツ特許省宛て出願

トロニエ氏による発明

当時Schneider Optisch Werke (シュナイダー・オプティッシュ) に在籍していた「Albrecht Wilhelm Tronnier (アルブレヒト・ヴィルヘルム・トロニエ)」氏が開発した発明案件ですが、特許出願申請書に掲載されているように「B」と明示されている絞り羽根の位置に対して、光学系後群だけを設計してきた発明案件です。

トロニエ氏はこの特許出願申請書の中で「対角画角55°〜66°に於いて、高い口径比で広い視野を実現するために20°を超えるゾーン収差を大幅に低減させる必要がある」と語っており、標準レンズ域の対角画角:45°〜50°を僅かに超える広角レンズ域寄りの、少々広めの対角画角をカバーすべくゾーン収差の低減を狙う必要があると述べており、それが意味するのは軸上から20°を超える軸外光線の範囲での収差補正を狙って光学設計する必要性を述べていると受け取れます。

それを実現する為の光学設計として自ら発明した内容は、絞り羽根の後方に位置する後部部材に於いて「ガウス型レンズタイプを使用することによって達成される。中画角に於いて非点収差による像面平坦化を呈し、且つ球面収差と色収差を同時に補正する能力を持つレンズシステムであり、様々な方法で今までにも述べられている」と記しているのです。

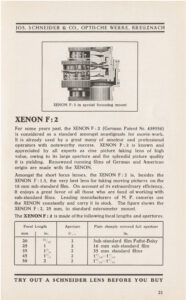

そして実際にこの発明案件を基に製品化されたモデルが㊧になり「Xenon 50mm f/2.0」になります。

そして実際にこの発明案件を基に製品化されたモデルが㊧になり「Xenon 50mm f/2.0」になります。

当方は今までこの㊧のカタログを発見することができませんでした。その結果、1925年時点のトロニエ氏が発明したと語られているダブルガウス型光学系の存在すら把握てきておらず、今回のこの発見で当方の考察を改めて更新した次第です (当方の認知が間違いであった)。

皆さんに正しくご案内できていなかった点について、心よりお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。

…………………………………………………………………………

話を戻すと、ここでようやくですが、冒頭からの課題であった「ダブルガウス型光学系は、決してガウス型から発展していった光学設計ではない」点についての、最終的なアプローチを行いたいと思います。

一つは今までの説明の結果、少なくとも1925年時点のダブルガウス型光学系の捉え方の中では、あくまでもトリプレット型からの発展系との発明概念が主体的だった要素が明確になりました。

ここからはいよいよ1930年〜1935年時点でのダブルガウス型光学系の捉え方について、その認識の齟齬を訴えていきます。

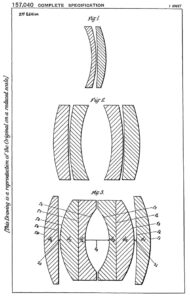

←『GB157040A (1920-08-14)』英国内務省宛て出願

←『GB157040A (1920-08-14)』英国内務省宛て出願

Taylor, Taylor & Hobson社在籍Horace William Lee氏発明

左の特許出願申請書内掲載図面を見れば一目瞭然ですが、掲載されている実施例「Fig.1〜Fig.3」の全てがガウス型光学系に関する光学系構成図です。

この特許出願申請書で発明した案件の最終出願請求は「Fig.3」のLee氏発明による4群6枚オピック型光学系 (OPIC) に関する案件です。

先ずはこの発明出願年代をチェックする必要がありますが、1920年です。前述してきトリプレット型が1895年ですから、当時ですら25年も前の発明案件にすぎません。

皆さんはこの掲載図面 (光学系構成図) の流れを見た途端に「ガウス型から発展していった」と受け取ってしまう為、その時点で方向性を違えています。

Lee氏がこの特許出願申請書で語っていた内容は「ガウス型に於ける色収差のさらなる補正効果の手法」であって、ダブルガウス型光学系を念頭に端から開発していたストーリーでは・・アリマセン。

「Fig.1」のガウス型光学系も、ガウス自身が語っていたように (まさに前述してきたように) 色収差補正の手法の一つとして提案しているだけにすぎません。

さらに次の「Fig.2」も実は既に別の光学設計者によって開発されており、同じように色収差補正をさらに狙った発明案件として特許出願申請しています。

つまり簡単に言ってしまえばオピック型は色収差補正を追求して非点収差の改善に努力した結果の「左右非対称型」であって、特に後玉の曲率が違い、後玉だけが凸メニスカスレンズに設計しています (結像させる為)。

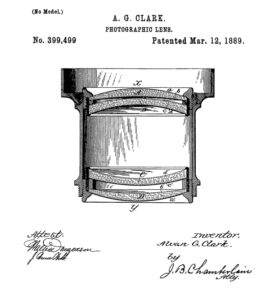

←『US399499A (1889-03-12)』米国特許庁宛て出願

←『US399499A (1889-03-12)』米国特許庁宛て出願

Alvan Graham Clark (アルヴァン・グラハム・クラーク) 氏の発明

この発明案件も巷ではダブルガウス型光学系の始祖的発明として語られ続けていますし、確かに当方でもそのように受け取っています。

しかしこの光学設計は、前出のガウス型レンズを前後に配置することで球面収差と色収差補正を狙い、像の平坦性を追求した光学設計であると記述内で語っています。さらにその4群4枚の光学ガラスレンズに関する硝材も述べており、第1群前玉と第4群後玉をクラウンガラスとし、合わせて第2群と第3群をフリントガラスで配置すると記述しています。

まさにこの配置こそはフラウンホーファー型レンズと同じ色消しレンズの配置であり、それをあくまでも露出面側光学ガラスレンズの裏側に位置するガラス面の曲率を効果的に設定することで、空間の波長分散性を活用したガウス型レンズの色消し効果を活用していると指摘できるのです。

すると確かに前世代の光学設計ではありますが、そうは言っても1889年時点で既に色消しの制御としてガウス型レンズを前後に配置させることで結像面の平坦性を追求していたことが分かります。

詰まる処、いずれの発明案件でも課題に捉えていたのは「結像の平坦性」であり、それは球面収差やコマ収差以前に、光学系内でのフレア制御を主体的に捉えた「色消し制御」に収光の設計を割いていたことが分かりました。

従ってそもそもの起源には間違いなくトリプレット型が位置しているものの、フレア制御をメインに据えて色消し効果を向上させる狙いからガウス原理を採り入れ、そこにフラウンホーファー型レンズの接着面を持つ要素を介在させることで「第1群前玉と第2群との軸外ゾーン収差 (特に20°以上) の補正に務め、同様に像面の平坦性確保を狙って後群部材でも同じように、外縁に向かう空間での波長の分散性を活用した、収光能力 (解像度) の向上を狙ってきた光学設計」という流れがようやく見えました。その発明概念の根底に在るのは、まさにトリプレット型光学系のシステム全体で制御させる色消し手法だと捉えられる・・と、当方的には考えたのです。

・・その集大成が、次のMerté氏出願の特許出願申請になります。

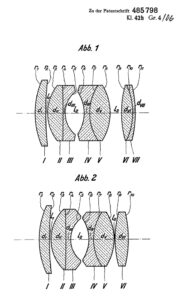

←『DE485798C (1927-09-30)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE485798C (1927-09-30)』ドイツ特許省宛て出願

Carl Zeiss Jena在籍時のMerté氏発明案件

この特許出願申請書こそが1927年に登場した冒頭で紹介したモデル「Biotar 4cm f/1.4」の実装光学系を示す発明案件になります。

この中で2つの実施例を示していますが、通常「Abb.1」が製品化に向けた実施例であることが多い中、この特許出願申請書では「Abb.2」の実施例のほうが製品化されており、想定開放f値:f/1.4であることがもちろん記載されています。

結果的に製品化された「Biotar 4cm f/1.4 (C)」に実相してきた光学系の光学系構成図は、前のほうに挙げたイエーナ大学の対談記事の中に掲載されていた光学系構成図であることが分かります。(上㊧の特許出願申請書Abb.2掲載光学系構成図とは多少異なる)

…………………………………………………………………………

以上で、Biotarに纏わる光学設計のバックボーン解説を終わりたいと思います。

前のほうで掲示した、トロニエ氏の発明案件たる特許出願申請書内記述でも述べられていたように、結像の平坦性の追求にはガウス型レンズの理論を活用することで、球面収差とコマ収差/非点収差/像面歪曲についての補正が適い、アプラナートな状態に仕上げられるとの説明からも分かるとおり、ダブルガウス型光学系ありきの捉え方に始終せず、その起源はそもそもトリプレット型からの発展系の結果であったこと、さらにそこにはガウス型レンズの波長分散性に対する概念 (第1群前玉と第2群、及び第3群と第4群後玉との、それぞれでの空間利用) と、合わせてフラウンホーファー型レンズの2枚を接着して貼り合わせレンズ化する概念との活用の2つが重なって「初めてダブルガウス型として完結した」点に着目すれば、きっとダブルガウス型光学系の真の姿が視えてくると思うのです。

このようにダブルガウス型光学系との認知からスタートせず、そもそものガウス型レンズの着想原点に一旦立ち戻ることで、その真意「色消し手法の一つにすぎなかった」点が掴め、且つそこから非対称配置へと発展していった経緯 (光学システムとして結像を目指した光学設計) を知ることになるのは、まさに前出1920年時点のLee氏発明オピック型光学系の特許出願申請書掲載図面から明白に伝わってくると言う・・時系列的経緯・・に理解が進むのです。

その結果、Carl Zeiss Jena 社内での、ヘクトール型レンズタイプであるとの認識にも納得感を得られ、そこで初めて「Biotarシリーズ」のスタートラインを見据えた上でのゴールを見渡せるのだと考えた次第です。

つまりこの「Biotarシリーズ」を頭からダブルガウス型光学系と決めつけてかからずに、冷静になって眺めたことで、むしろその描写性の根底に感じ取れていた「トリプレット型の写りの匂いを確認できた」ことに・・当方は非常に新鮮な納得感を得られ、改めてこの「Biotarシリーズ」の写りが好きになったと、ようやくですが、今ここに申し上げられるのです(涙)

当方のオーバーホール済みでのヤフオク出品では、だいぶ前時点で人気を失っており、このモデルの扱い自体をやめてしまった為に、今現在手元に残るオーバーホール工程を示す撮影写真の記録データは古いモノばかりですが(汗)、今回このブログを書き進めるうちに、昔自分が抱いていたこの「Biotarシリーズ」に対する素直な感動に思い起こされたようになり、大変懐かしくも寂しく感じられたのが、ちょっと印象的でしたね(涙)

・・当方は、やっぱりビオター、好きだったのですッ。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

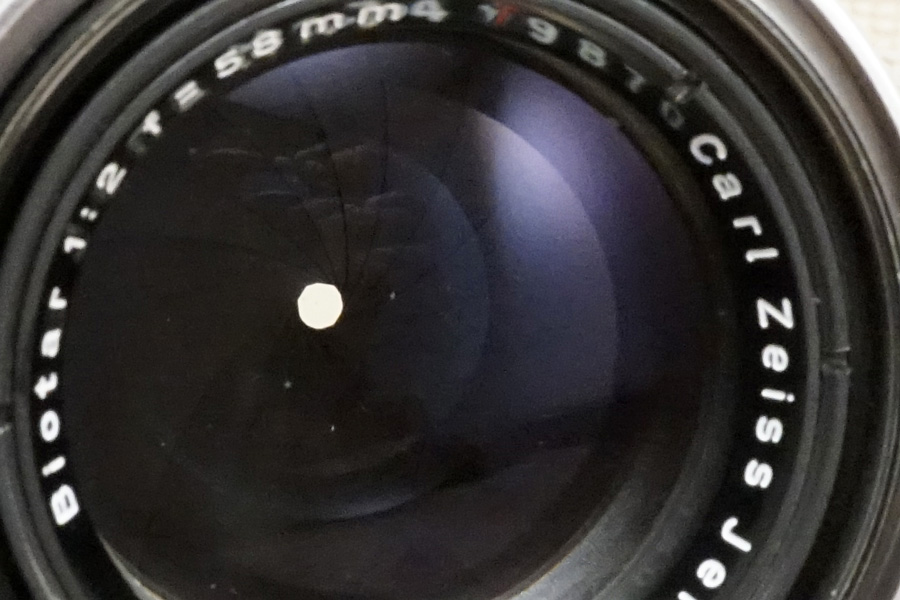

ここからはモデルバリエーションを掲示してから、それに見合う、大まかな実写傾向を探っていきたいと思います。なお以下では戦前〜戦時中で、例えばシネレンズや航空撮影カメラに装着して使われていた特殊用途のバリエーションは省き、あくまでも当時の一般民生向けレンジファインダーカメラ装着対象に限定しています。

↑上の一覧は、ネット上で確認できる150本のサンプルからピックアップした項目別仕様の変遷を辿っています。

↑上の一覧は、ネット上で確認できる150本のサンプルからピックアップした項目別仕様の変遷を辿っています。

(上記一覧でタイプの 色付部分を「前期型−II」としていますが「初期型−II」の誤りです)

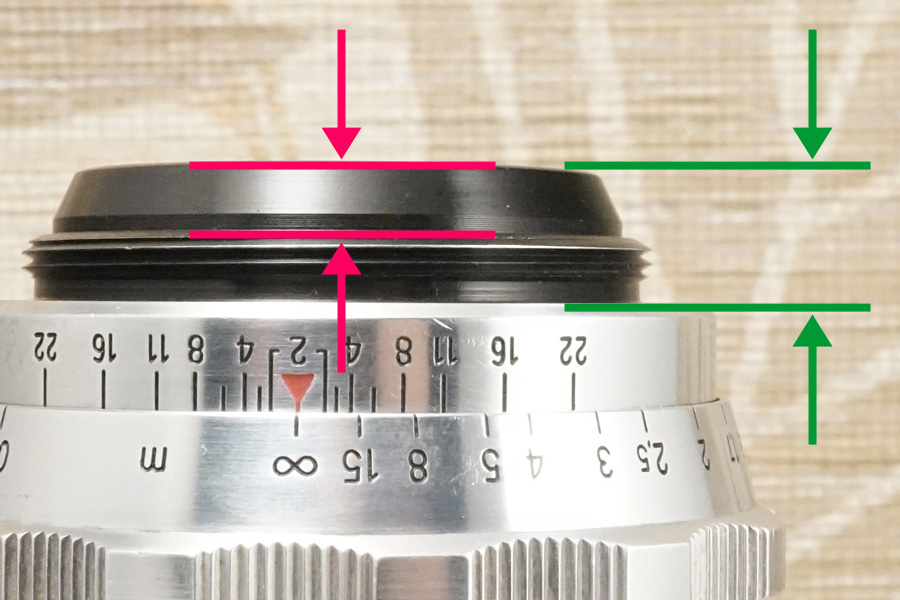

↑上に挙げた一覧は、以下に示すモデルバリエーションの中から、特に「前期型−I 〜 前期型−III」までに限定して、筐体外装の外見上からの特徴判定についてまとめた図です。但し筐体外装のカラーリングについては、それぞれのバリエーションの中で、シルバー鏡胴モデルと黒色鏡胴モデルの2つが用意されていたようです (但しあくまでも筐体外装パーツの仕様の区分けは、上図に限定されている)。

↑上に挙げた一覧は、以下に示すモデルバリエーションの中から、特に「前期型−I 〜 前期型−III」までに限定して、筐体外装の外見上からの特徴判定についてまとめた図です。但し筐体外装のカラーリングについては、それぞれのバリエーションの中で、シルバー鏡胴モデルと黒色鏡胴モデルの2つが用意されていたようです (但しあくまでも筐体外装パーツの仕様の区分けは、上図に限定されている)。

〇 前期型−I の筐体外装の仕様上の特徴:

赤色矢印:フィルター枠が突出している

グリーン色の矢印:絞り環の平目模様部分の厚みが薄い

ブルー色の矢印:斜型の被写界深度囲み

〇 前期型−II の筐体外装の仕様上の特徴:

赤色矢印:フィルター枠が、極僅かだけ突出している

グリーン色の矢印:絞り環の平目模様部分の厚みが 前期型−I 同様に薄い

ブルー色の矢印:角型の被写界深度囲み

〇 前期型−III の筐体外装の仕様上の特徴:

赤色矢印:フィルター枠が突出していない

グリーン色の矢印:絞り環の平目模様部分の厚みが厚く変わっている

ブルー色の矢印:斜型の被写界深度囲み、及び角型被写界深度囲みの両方が用意されている

《モデルバリエーション》

※オレンジ色文字部分は最初に変更になった諸元値の要素を示しています。

旧CONTAX向け (外爪方式) 第1世代:1933年発売 ★1

旧CONTAX向け (外爪方式) 第1世代:1933年発売 ★1

モデル銘:Biotar 4cm f/2

筐体:ニッケル製 Black & Nickel

絞り羽根:11枚

最小絞り値:f16 (被写界深度目盛無し)

フィルター枠:ネジ無し

旧CONTAX向け (外爪方式) 第3世代:1935年発売*1

旧CONTAX向け (外爪方式) 第3世代:1935年発売*1

モデル銘:Biotar 4cm f/2

筐体:真鍮製/ブラス製クロームメッキ

絞り羽根:11枚

最小絞り値:f16 (被写界深度目盛付)

フィルター枠:⌀ 40.5㎜

旧CONTAX向け (外爪方式) 第4世代:1936年発売 (1938年製産終了)

旧CONTAX向け (外爪方式) 第4世代:1936年発売 (1938年製産終了)

モデル銘:Biotar 4 1/4cm f/2

筐体:真鍮製/ブラス製クロームメッキ

絞り羽根:11枚

最小絞り値:f16 (被写界深度目盛付)

フィルター枠:⌀ 40.5㎜

…………………………………………………………………………

RoBoT向け (M26):1937年発売 ★2 *2

RoBoT向け (M26):1937年発売 ★2 *2

モデル銘:Biotar 4cm f/2

筐体:真鍮製/ブラス製クロームメッキ

絞り羽根:8枚

最小絞り値:f16 (被写界深度目盛付)

フィルター枠:⌀ 32.5㎜

…………………………………………………………………………

初期型−I:T刻印 無/付 混在1936年発売 ★3

初期型−I:T刻印 無/付 混在1936年発売 ★3

絞り羽根枚数:8枚 (歪曲絞り羽根)

最短撮影距離:90cm

プリセット絞り機構:無

最小絞り値:f16 (斜型被写界深度目盛付)

筐体:真鍮製/ブラス製クロームメッキ

初期型−II:T刻印付

初期型−II:T刻印付

絞り羽根枚数:8枚 (歪曲絞り羽根)

最短撮影距離:90cm

プリセット絞り機構:無

最小絞り値:f22 (斜型被写界深度目盛付)

筐体:アルミ合金製 (シルバー)

前期型−I:T刻印付 ★4

前期型−I:T刻印付 ★4

絞り羽根枚数:17枚 (平面絞り羽根)

最短撮影距離:90cm

フィルター枠:突出

最小絞り値:f22 (斜型被写界深度目盛付)

筐体:アルミ合金製 (シルバー)

前期型−II:T刻印付

絞り羽根枚数:17枚 (平面絞り羽根)

最短撮影距離:90cm

フィルター枠:僅かに突出

最小絞り値:f22 (角斜型被写界深度目盛付)

筐体:アルミ合金製 (シルバー)

前期型−III:T刻印付

前期型−III:T刻印付

絞り羽根枚数:17枚 (平面絞り羽根)

最短撮影距離:90cm

フィルター枠:突出無し

最小絞り値:f22 (斜型被写界深度目盛付)

筐体:アルミ合金製 (黒色鏡胴)

前期型−IV:T刻印付

前期型−IV:T刻印付

絞り羽根枚数:17枚 (平面絞り羽根)

最短撮影距離:90cm

フィルター枠:突出無し

最小絞り値:f22 (角型被写界深度目盛付)

筐体:アルミ合金製 (黒色鏡胴)

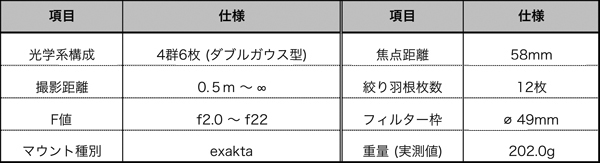

中期型−I:T刻印付 ★5

中期型−I:T刻印付 ★5

絞り羽根枚数:12枚 (平面絞り羽根/絞り環ライン付)

最短撮影距離:50cm

プリセット絞り機構:有

最小絞り値:f22 (角型被写界深度目盛付)

筐体:アルミ合金製 (シルバー)

中期型−II:王刻印付アポクロマートレンズ (S/N:370xxxx〜)

中期型−II:王刻印付アポクロマートレンズ (S/N:370xxxx〜)

絞り羽根枚数:12枚 (平面絞り羽根/絞り環ライン無し)

最短撮影距離:50cm

プリセット絞り機構:有

最小絞り値:f22 (角型被写界深度目盛付)

筐体:アルミ合金製 (シルバー)

中期型−III:T刻印省略

中期型−III:T刻印省略

絞り羽根枚数:10枚 (平面絞り羽根/絞り環ライン無し)

最短撮影距離:50cm

プリセット絞り機構:有

最小絞り値:f16 (角型被写界深度目盛付)

筐体:アルミ合金製 (シルバー)

後期型:★6

後期型:★6

絞り羽根枚数:10枚 (平面絞り羽根/絞り環ライン無し)

最短撮影距離:60cm

絞り連動ピン:有 (半自動絞り方式)

最小絞り値:f16 (角型被写界深度目盛付)

筐体:アルミ合金製 (シルバー)

…………………………………………………………………………

ザックリですが、現在ネット上で確認できたピックアップ、凡そ220本の中からモデルバリエーションを探って、昇順に時系列で並べると上のようになります。正し、発売年度は多くが不明なままなので「あくまでも内部構造の相違、或いは関連性を基にまとめて昇順に並べている」ことをご留意下さいませ (つまりレンズ銘板に刻印されている製造番号のシリアル値を基準に据えていません/その理由は製造番号割当制を採っているからです)。

付随させた注釈について、先に解説します。

*1:この間に本来は第2世代が顕在しますが、今回の調査時には見つけられませんでした。第1世代のBlack & Nickelを真鍮材/ブラス材のクロームメッキに製品設計を変更してきたタイプで、被写界深度インジケーターを刻んでいないバリエーションになります。

*2:戦争に突入し、特にドイツ空軍で使われていたRoBoT向け個体には、マウント面の裏面に「Luftwaffen-Ei

★1:これら旧CONTAX向けモデルの実装光学系は、第1世代〜第3世代の全てに於いて同一とみなせます (焦点距離は当初から変化しておらず、純粋にレンズ銘板の表記を改めただけだから)。

★2:焦点距離もバックフォーカスも何もかも異なる為、光学設計を再設計しています。また「湾曲絞り羽根」を装備している為、㊨のような仕様になっています。

★2:焦点距離もバックフォーカスも何もかも異なる為、光学設計を再設計しています。また「湾曲絞り羽根」を装備している為、㊨のような仕様になっています。

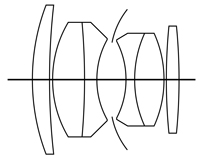

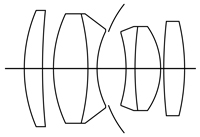

右構成図はオーバーホールで完全解体した際に、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

★3:同様、最短撮影距離が90cmで同一なるも、光学設計の使用が変わった為に再設計していると考えられますし、実際実測すると㊨のとおりまるで別モノの光学系構成図しかトレースできません。

★3:同様、最短撮影距離が90cmで同一なるも、光学設計の使用が変わった為に再設計していると考えられますし、実際実測すると㊨のとおりまるで別モノの光学系構成図しかトレースできません。

右構成図はオーバーホールで完全解体した際に、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

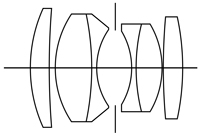

★4:同じく最短撮影距離が90cmのままですが、湾曲絞り羽根から平面絞り羽根へと変わった為、必然的に光学系第2群と第3群との空間が狭くなっています (デジタルノギスで実測済み)。

★4:同じく最短撮影距離が90cmのままですが、湾曲絞り羽根から平面絞り羽根へと変わった為、必然的に光学系第2群と第3群との空間が狭くなっています (デジタルノギスで実測済み)。

右構成図オーバーホールで完全解体した際に、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

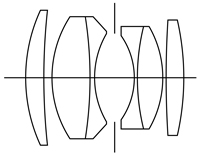

★5:最短撮影距離がついに変更になり50cmに変わった為、三度目の光学系再設計を行っているとみています。実際デジタルノギスを使い実測すると、全ての群で厚みも曲率も距離も変わっています。

★5:最短撮影距離がついに変更になり50cmに変わった為、三度目の光学系再設計を行っているとみています。実際デジタルノギスを使い実測すると、全ての群で厚みも曲率も距離も変わっています。

右構成図はオーバーホールで完全解体した際に、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

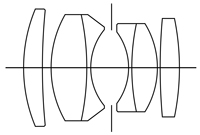

★6:最短撮影距離が50cmまで短縮化された後に、Biotarとしての最後のモデルバリエーションで延伸してしまい60cmに変わった為、再設計しています。

★6:最短撮影距離が50cmまで短縮化された後に、Biotarとしての最後のモデルバリエーションで延伸してしまい60cmに変わった為、再設計しています。

右構成図はオーバーホールで完全解体した際に、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

更に、レンズ銘板の刻印の中で「T刻印」の有無の相違は、純粋にzeissが1939年に開発したモノコーティング (複層膜蒸着コーティング層) を被せている意味合いを明示させる目的で、当初その知名度、或いはそもそも当時のモノコーティングの存在知名度自体が、まだまだ浸透しきっていなかった時代背景から (多くのモデルがいまだシングルコーティングの単層膜蒸着コーティング層に頼っていた時代) 刻印していたにすぎず、実は後のタイミングからは (既にモノコーティングを被せるのが世界規模で必然に普及してしまった結果)「T刻印」を省いており、レンズ銘板から消えています (もちろんそれでも相変わらずモノコーティングは被せられ続けた)。

ところがその時「中期型−II」のタイミングで「王刻印」を刻んでいた個体が、限定した製造番号のみに確認されており (Biotarモデルの場合は、製造番号:370xxxx〜番台 / 例えばTessarモデルの場合は、製造番号:360xxxx〜番台)、巷ではT刻印のミスタイプと長らく語られ続けていた時期がありますが、正しくは「アポクロマート」を明示させる目的と役目の刻印です (当然ながら漢字の “王” ではない)(笑)

これは光学系に入射する「光の三原色」が、そのまま厳密にRGBとして透過していく様子 (もちろん1点に結像させるのが狙い) を明示させるために発案されたロゴマークで、水平線を「光の三原色」として捉え、縦線を光学ガラスレンズに見立てている刻印です。

もしも確実にRGBが1点に集光していたのなら (収光ではない)、この「王」の字のカタチにはなっていなかったと妄想できます(笑)・・それが意味するのは、残存収差の関係から、この当時の工業レベルでは (特に光学ガラスレンズの硝材精製技術として) 未だ懸念要素が介在していたことを如実に示すロゴマークとも指摘でき、或る意味時代背景を語る刻印とも当方は考察しているのです。

それは逆に考えるなら、今ドキのマルチコーティング (多層膜蒸着コーティング層) が当たり前の時代の中で、ワザと故意に「apochromat (アポクロマート)」を明示させる意味合いは、この当時から遥かに高次元に今ドキの技術革新は発展してしまっており、既にその表示目的を喪失していると言えます(笑)

何を隠そう、ネット上で初めてこの「王刻印」を指して、アポクロマートレンズを表す刻印と説明したのは、当方だったりします(笑)

また前述の「T刻印」も、ドイツ語の「transparent (トランスペアレント/透明・透過、ラテン語/英語のほうの綴りと同一なるも、ラテン語/英語のほうではない)」の頭文字を採ったロゴマークです (前出ドイツ人研究者の考察)。

↑ネット上で検索できた旧CONTAX向け (外爪方式) のBiotar 4cm f/2による実写です。

※各写真の著作権/肖像権がそれぞれの投稿者に帰属しています/上記掲載写真はその引用で

転載ではありません。

↑↑上の写真はFlickriverで、Biotar 5.8cm f/2 〜 Biotar 58mm f/2 などの、特徴的な実写をピックアップしてみました。

ピックアップした理由は撮影者/投稿者の撮影スキルの高さをリスペクトしているからです。

(クリックすると撮影者投稿ページが別ページで表示されます)

※各写真の著作権/肖像権がそれぞれの投稿者に帰属しています/上記掲載写真はその引用で

転載ではありません。

◉ 一段目

左端から円形ボケが滲んで溶けていいく様子を集めてみました。イメージサークルの中心付近の円形ボケはワリと素直に円形に表出しますが、外周に向かってアッと言う間に歪んでいきます。さらにその際、被写体の距離によりグルグルボケの傾向が現れるので、シ~ンによっては本当に目が回るように酷いグルグルボケになります。

これはダブルガウス型光学系の特徴ですが、特に輪帯部のコマ収差の影響から現れる収差ですが、モデルバリエーションによってその程度にも差が現れるようです。また光学系前群側で過剰補正気味に設計してる場合、球面収差の補正を狙うあまり二線ボケの傾向も視認できます。しかしそのワリには円形ボケが滲んでいった先の溶け具合は、意外にも素直な方向なのが掴めます。

そこから言えるのは、もしかしたら例えばプラナー型光学系のような、解像度指向の光学設計に偏らない本質には、まさにトリプレット型の素性が隠れているのかも知れませんね(笑)

◉ 二段目

この段では特段個性的なピックアップを集めていませんが、ピント面の素直さ感、或いはおとなしめの解像度感、決してカリッカリの誇張感に違和感を覚えない安心感を求めて集めています。

そして次の段に繋げていく意味合いもありますが、一つだけ明確に指摘できるのは、一番右端の「赤色の色飽和を感じない色表現性の深さ」です!(驚) このような写りが「5.8cm」と言うレンズ銘板の刻印になっている (ワザと故意に5.8cmに限定した検索に仕向けているから) モデルバリエーションでの写真ですから、年代的にも中盤までの個体の写りとも妄想でき、オドロキしか残りません。

逆に言うなら、凡そ1930年代からの光学設計ですから、必然的に白黒写真フィルムの使用だけを想定していた光学設計として完遂させていたことに注目しています。

それにもかかわらず、これだけカラー撮影に色飽和せず耐性を持つ、対応力の懐の深さには目を見張るモノがあると言っているのです。それはカラー成分を白黒の256階調に振り分ける光学設計の制御が適切だったと言うには納得感が足りないように考えられ、おそらくはコントラストへのカラー成分の変換制御に対しても、細かく思考錯誤を繰り返していった成果なのではないかと考えています。

それほど白黒撮影するとキレイな写りなのに、カラー撮影になると途端にコントラストの表現性に違和感が現れる、この当時のオールドレンズがとても多く存在するからです。そういう捉え方が必要だと言う意味合いとして「赤色の色飽和に余裕で耐えている」素性の良さを超えた「凄さ」を・・語っているのです!(祈)

◉ 三段目

この段では一つ前の段からの続きとして、おそらくはエクステンション (延伸リング) などを装着して、最短撮影距離を仕様諸元値からさらに近接域まで短縮させて撮っている写真と思われる実写をピックアップしました。それはどのようなオールドレンズでも処置できる工夫ではありますが、ここまでフワトロに写る点で、単なる繊細感だけでは終わらない「懐の深さ」に感じ入った次第です・・下手すると、マクロレンズ並の使い方に触手が向いてしまう方も・・現れるやも知れません(笑)

◉ 四段目

当方が最もこだわる質感表現能力の高さをチェックしている段です。被写体の素材感や材質感を写し込む能力を調べているので、単に解像度ばかりに偏重している光学設計だとしても、質感表現能力は確保できません。しかも金属質やガラス質の他に繊維系や動物毛系、或いは次の段で判明する「人肌感」などは、まさに質感表現能力のチェックには相当厳しい条件を突きつけられている話になります。

これらの実写を観る限り、木質感や金属質、或いはガラス質に果ては陶器の質感表現能力表現までそつなくこなす点で、いくらでも市場に溢れかえっているモデルとは言え、よくできた完成の域まで到達し得た光学設計なのではないかと、改めて感心しました(汗)

◉ 五段目

問題の「人肌感」です。そもそも焦点距離が標準レンズ域ですから、ポートレートレンズのような画を期待するワケにはいかないのですが、それでもよくもまぁ〜頑張っていると感じられる質感表現能力を持つと思います。特に㊨から2枚目のだいぶアンダーなシ~ンでの人肌感に、ちょっとした鳥肌を感じたりしました(驚) マフラーなどをチェックすれば多少飛び気味の露出ですが、それでもちゃんと肌の感じを残すグラデーションを写し込んでいる点で・・なかなかです!

◉ 六段目

この段では建物の外壁や漆喰壁などのグラデーション、階調表現をチェックしたかったのですが、肝心な実写がなかなか見つかりませんでした(汗) 特に違和感を感じないナチュラルな階調表現に好感を抱きます。ススキの穂の実写でも露出オーバー気味ですが、それでもちゃんと階調の違いを残せているのでたいしたものです。これが同じ旧東ドイツでも、Meyer-Optik Görlitz製オールドレンズになると、とたんに階調を喪失していくのでノッペリした写りに堕ちますが・・さすがです。

◉ 七段目

この段が難しいですね(泣) 敢えてワザと故意に白黒写真で草花を探してみました。さすがに草花になると白黒写真では色味が無い分、不利になり質感表現能力面で補うことができない印象です(汗)

◉ 八段目

この段と次の段では、ワザと故意に海や海岸線、或いはコントラストが偏っている実写をピックアップしてきました。調べているのは、同じコントラスト域に偏重してしまっているシ~ンを撮っている場合をチェックしています。

するとこの段では白黒写真だけを選びましたが、例えば左端の写真も意外や意外、赤外線撮影と普通の撮影とで何がどう変わるのか当方は知らないので(汗)、白色の階調に違いを説明できませんが、つまらない写真に堕ちてい点でとても新鮮な印象を受けました(汗)

また2枚目の写真を観ても、決して黒つぶれしておらず、暗部が粘っていて耐性の高さを感じます。同じように3枚目の写真でも海面や空のイントネーションをちゃんと感じられ、ちょっとBiotarを見直した感じです(笑)

◉ 九段目

1つ前の段の右端からの繋がりで、今度はカラー撮影で同じような海岸線のシ~ンをピックアップしました。どうやら海面と砂浜にしても、Biotarは白黒/カラーの別なくグラデーションを残せる耐性の強さに感じ入りました!(涙)

こういう耐性能力の高さは、単にカラー成分の振り分けの問題だけで済まされず、フレア制御は当然ながら・・フレアを悪者として扱い排除していないからこそ、シッカリ活用できている証拠・・実は球面収差とコマ収差の追求に相応に努力した結果ではないかとすら感じます。

それは特に入射瞳の外縁部と下縁から差し込んでくる、入射光の上線/下線の斜球面収差に対する処理がシッカリできているからではないかとすら、考えています。

これは或る意味ダブルガウス型の欠点とする要素の一つですが、そこにちゃんとメスを入れているが故の仕上がり、写りなのではないかと受け取っています。

そしてそのような制御/収光が実現できた背景には、実は解像度一辺倒に追求しなかったトリプレット型の基礎的概念が根底に流れているからこそ、余裕で制御できたようにも考えるのです。

◉ 十段目

最後の段では、フレアや光源を含んでいる場合のハイキーな写りの耐性をチェックしていますが、ここにやはりトリプレット型を根底に持つ光学設計のクセが現れました(笑) やはりフレアには少々弱くなる傾向が掴めますが、そんな中で意外だったのは、やはり白黒撮影時のコントラストの確保レベルの高さです!(驚)・・さすがに竹材の質感表現能力には今一つの感が残りますが、それでもこれだけ負けずに写し込めている点で、オドロキでした。

…………………………………………………………………………

総じて、確かにダブルガウス型光学系の特徴を前面に出す写り具合と言えますが、その中でもやはりトリプレット型の要素を持つが故なのか分かりませんが、とてもナチュラルに素直に違和感を感じずに眺めていられる安定感、或る意味今回の実写チェックで安心して調べられたのが、当方にとっては改めて新鮮な印象でした。

・・皆さんはどのように感じ取られたでしょうか。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ここからはモデルバリエーション別のオーバーホール工程解説に移ります (以下 ❶ 〜 ❸ をクリックすると、そのバリエーションの解説に飛びます)。

❶ 初期型−I のオーバーホール工程解説

❷ 前期型−I 〜 前期型−III までのオーバーホール工程を示す解説

❸ 中期型−I 〜 中期型−III までのオーバーホール工程を示す解説

初期型−I:T刻印 無/付 混在1936年発売

初期型−I:T刻印 無/付 混在1936年発売

絞り羽根枚数:8枚 (歪曲絞り羽根)

最短撮影距離:90cm

プリセット絞り機構:無

最小絞り値:f16 (斜型被写界深度目盛付)

筐体:真鍮製/ブラス製クロームメッキ

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。筐体外装パーツだけに限らず、主要構成パーツのおおくが真鍮材/ブラス材で造られている為、組み上がって完成した際の総重量は326.5gになります。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。筐体外装パーツだけに限らず、主要構成パーツのおおくが真鍮材/ブラス材で造られている為、組み上がって完成した際の総重量は326.5gになります。

鏡胴二分割方式を採る為、鏡胴「前部」と鏡胴「後部」に分かれますが、単に鏡胴前後を組み上げてから合体させれば仕上げられる一般的な製品設計ではなく、少々コツが介在する為、バラした時の逆手順で組み立てようとすると、適切に組み上がりません(汗)・・つまり組み立て手順の再構築が必要になる製品設計です。その意味では各部位別の微調整が必須になるので、相応に難度が高い内部構造と指摘できます。

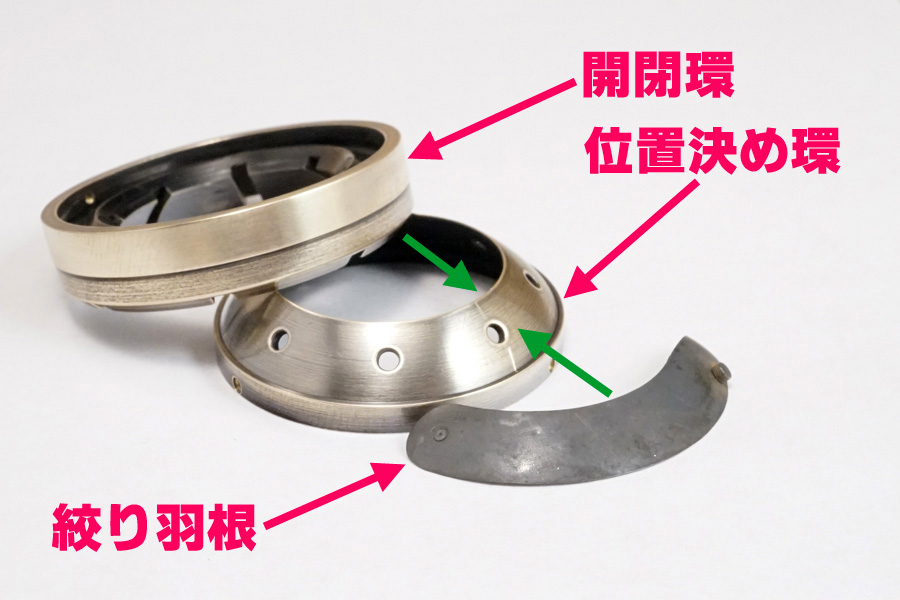

↑「湾曲絞り羽根方式」なので、ご覧のように「開閉環」と「位置決め環」の間に挟み込んで組み上げていく手法です。

↑「湾曲絞り羽根方式」なので、ご覧のように「開閉環」と「位置決め環」の間に挟み込んで組み上げていく手法です。

そしてご覧のように湾曲絞り羽根は「前玉側方向に突出する向き」なので、組み上がってから前玉方向から覗き込みながら絞り環操作すると「まるでカメレオンの目のように見える」ので、或る意味キモかったりします(笑)

その時、もしも閉じている方向がグリッと突然左右に動いたりしたら、まるでそのまんまカメレオンで怖いです(笑)

グリーン色の矢印が明示しているのは、先に位置決め環に湾曲絞り羽根を組み込んでから、上から開閉環を被せる方式であることを説明していますが、実は8枚全ての絞り羽根が「上下左右で湾曲している」為、組み込んでいく時に必ず最後の3枚を残して、先に組み込んだ湾曲絞り羽根が浮き上がります(涙)

つまりこの絞りユニットの組み上げ工程だけで、実は1時間を費やす覚悟で望む必要があるのが「湾曲絞り羽根」の辛いところです(泣)

さらに厄介すぎる要素があり、この8枚の湾曲絞り羽根のカタチを整えておかなければ、その浮く度合いが変化し、且つ必然的に仕上がってからの絞り環操作で「キレイな正8角形に閉じていかない (つまり歪に閉じる)」結末を迎えるので、ハッキリ言って組み込みが終われば良いだけではない点で、下手すれば2時間コースすら覚悟するハメに陥ります(怖)

・・たかが8枚の絞り羽根に2時間も戯れているオッサンって、ちょっと怖いです。

↑鏡筒最深部に絞りユニットの組み込みが終わると、こんな感じに仕上がります。

↑鏡筒最深部に絞りユニットの組み込みが終わると、こんな感じに仕上がります。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しましたが、ご覧のように光学系後群格納筒まで丸ごとの1本ですから、それが意味するのは「ネジ込み位置をミスると全てが狂う」話になるのは当然の話しです。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しましたが、ご覧のように光学系後群格納筒まで丸ごとの1本ですから、それが意味するのは「ネジ込み位置をミスると全てが狂う」話になるのは当然の話しです。

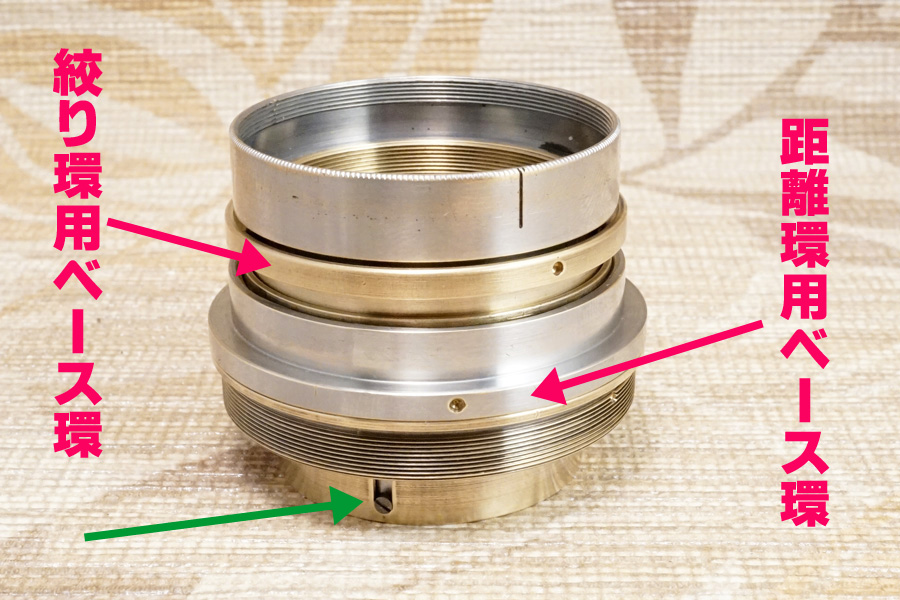

↑先に絞り環用ベース環をねじ込みますが、最後までねじ込んでも、手前でネジ込みを止めてもダメで「適切な位置までちゃんとネジ込む必要がある」のが、この当時の無段階式 / 実絞り方式の常です(汗)

↑先に絞り環用ベース環をねじ込みますが、最後までねじ込んでも、手前でネジ込みを止めてもダメで「適切な位置までちゃんとネジ込む必要がある」のが、この当時の無段階式 / 実絞り方式の常です(汗)

↑鏡胴二分割方式なのに、実は上の写真のように先にヘリコイドオス側をネジ込む必要があります。これは「観察と考察」と「原理原則」に則って、組み立て手順を再構築した結果から、このようになりますが、もちろん当初バラす際の手順とは、まるで別モノです(笑)

↑鏡胴二分割方式なのに、実は上の写真のように先にヘリコイドオス側をネジ込む必要があります。これは「観察と考察」と「原理原則」に則って、組み立て手順を再構築した結果から、このようになりますが、もちろん当初バラす際の手順とは、まるで別モノです(笑)

これは一般的に鏡胴二分割方式の場合、鏡胴「前部」に光学系+絞り環、鏡胴「後部」側にヘリコイド群という、大きく2つに分離される製品設計が多いからです。従ってここの工程でヘリコイドオス側が先に固定するとなれば、鏡胴「後部」の組立工程にも大きく影響してくる為、ミスるとほぼ100%解体する工程まで戻ることになり、まるでボードゲームのモノポリー状態です(怖)

当然ながら、無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みますが、このモデルは全部で3箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑ヘリコイドメス側を組み立てているところです。ご覧のように全部で6箇所のネジ込み位置がある為、やはりここをミスっても最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥るのは同じです(笑)

↑ヘリコイドメス側を組み立てているところです。ご覧のように全部で6箇所のネジ込み位置がある為、やはりここをミスっても最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥るのは同じです(笑)

↑ヘリコイドメス側にオス側をねじ込んで (つまり鏡筒がネジ込まれる) グリーン色の矢印で指し示している箇所に「直進キー」が刺さることで、距離環を回した時の回転するチカラが即座に「直進動するチカラ」に変換されます。

↑ヘリコイドメス側にオス側をねじ込んで (つまり鏡筒がネジ込まれる) グリーン色の矢印で指し示している箇所に「直進キー」が刺さることで、距離環を回した時の回転するチカラが即座に「直進動するチカラ」に変換されます。

逆に言うなら、グリーン色の矢印で指し示している箇所に用意されている縦方向の切り欠き/開口部/スリットこそが「鏡筒の繰り出し/格納量」なのだと言えるワケです。

すると、どんなにヘリコイドオスメスに塗布するヘリコイドグリースの粘性を調整しても、この「直進キー」の部位に抵抗/負荷/摩擦が生じていれば「重いトルクに仕上がる」原理なのが、ご理解頂けると思います(笑)

ほぼ間違いなく多くの皆さんが「ヘリコイドグリースの粘性だけで、トルクの軽い/重いが決まる」と信じ込んでいますが・・まるで違います!

ヘリコイドのトルク、ひいては距離環を回す時のトルクを決めているのは「塗布するヘリコイドグリース」ではなくて「チカラの伝達経路」です(笑)

・・だからこそ『磨き研磨』して経年劣化進行に伴いの酸化/腐食/サビを完全除去しています。

従って、当方が行うオーバーホール作業では「むしろトルクを与えて、ご依頼者様好みのトルク感に仕上げている」ワケで、多くの場合で重めの粘性を使って仕上げることで、とても軽い操作性、且つ皆さんがヌメヌメとしていて気持ち良いとおっしゃる操作感に仕上がっているのです(笑)

その意味で、当方が行う整備は「軽く仕上げる」と言う、一般的な整備会社の概念とは・・まるで対極に位置しています(笑)

↑鏡胴の前後が合体完了です! するとご覧のように、距離環をベース環にセットした時、その締め付け固定にはイモネジを使いますが「既に製産時点に下穴が研削して用意してある」ことが、一つ前の写真で分かります。それは絞り環側も同じなので、このモデルは「部位別の微調整をミスると、距離環も絞り環も固定位置がズレてしまう」為、難度が高いと申し上げています。

↑鏡胴の前後が合体完了です! するとご覧のように、距離環をベース環にセットした時、その締め付け固定にはイモネジを使いますが「既に製産時点に下穴が研削して用意してある」ことが、一つ前の写真で分かります。それは絞り環側も同じなので、このモデルは「部位別の微調整をミスると、距離環も絞り環も固定位置がズレてしまう」為、難度が高いと申し上げています。

何処のどの位置で締め付け固定すればよいのか、或いは何周回してネジ込めばOKなのかの微調整範囲すら考えなければ、最後まで適切に組み上げられません。

↑完璧なオーバーホールが終わりました。ここからは組み上げが終わって完成した個体写真を載せていきます。戦前モデル、且つ「T刻印」無しなので、ご覧のようなノンコートモデルです。

↑完璧なオーバーホールが終わりました。ここからは組み上げが終わって完成した個体写真を載せていきます。戦前モデル、且つ「T刻印」無しなので、ご覧のようなノンコートモデルです。

ちなみに戦前Carl Zeiss Jenaはノンコーティングでしたが、1935年にシングルコーティング (単層膜蒸着コーティング層) を開発し「●」刻印を刻んでいた個体が健在します。さらに1939年にモノコーティング (複層膜蒸着コーティング層) が開発され「T刻印」が刻まれるようになります。

しかしこれら蒸着コーティング層の開発は、一般向け民生品フィルムカメラ、或いはレンジファインダーカメラでの撮影を意識しての話に留まらず、実は「軍事レベルで希求されていた」が故に、その開発にスピード感が求められていたのは、いつの時代でも同じです。

特に戦時中になれば航空撮影分野で広角レンズ域〜超広角レンズ域までの要請が軍部から強まっていたのは自然な流れです。例えば爆撃機や攻撃機の射爆照準器を考えた時、仮に攻撃機であれば円筒形の細長い射爆照準器を使います。

それは攻撃機自らが急降下爆撃する角度で爆撃侵入する為、照準器は円筒形なのです(笑) するとそれは広角レンズ域の光学設計を使わないことが明白になりますから、相応の高度からの急降下爆撃を見越した照準合わせの設計になると妄想できます (地上撮影で培われていた望遠レンズ域の光学設計が活用できる)。

それは例えば当時の日本海軍の99式艦爆の照準機を見ても、まるで細長い円筒なので納得できるのです。

一方爆撃機のほうは、まさに高高度での水平爆撃での射爆標的であり、だいぶ手前位置で照準を合わせていく必要が起きますから、必然的に縦方向、且つ直進方向 (爆撃進入路) 斜方向に向けた照準器を使い、広角レンズ域の光学設計が求められるのが道理になってきます。

その意味で射爆撃時の解像度が求められていたのは、装備の損耗以前に兵士の生命に大きく関わっていた為、光学設計よりもむしろ蒸着コーティング層技術が課題だったことはたやすく妄想できるのです(汗)

そのような時代背景の中で、このモデルのようなノンコートの光学ガラスレンズに求められていたのは「堅牢性」なので、巷で必ず指摘される「この当時の光学ガラスレンズは軟らかくてキズつき易い」と言った決まり文句は・・残念ながら当方の光学清掃時の経験上、全く該当していません(笑)

実際様々なノンコートモデルの光学ガラスレンズをゴシゴシしまくって、薄いクモリを数多く除去してきたので、そのような経験値から指摘するなら「ノンコートモデルの光学ガラスレンズは、ちゃんと堅牢性まで勘案して硝材選定してある」ことが窺えるのです。

むしろシングルコーティング辺りのモデルのほうが、蒸着コーティング層の品質劣化は致命的なクモリを帯びるので厄介だったりします(怖)・・いわゆる「白ヤケ」に伴う薄いクモリですね。

するとその薄いクモリを除去する為には硝子研磨する必要が発生しますが、実は蒸着コーティング層を除去できたとしても「決してノンコート状態になるワケではない」ことを知る必要があります。

これはよく皆さんに言われるので、相当多くの人達が思い違いしていると思いますが、蒸着コーティング層の下はノンコートの状態では・・アリマセン。

外気に直接触れる「仕上げ研磨」の処置を終わらせて、ノンコーティングに仕上げているのとは違い、上に被せる蒸着コーティング層の資料 (ここで言う資料とは、蒸着コーティング層の現在量たる金属鉱物を指す) との関係性が問われる為、その仕上げは外気に触れる堅牢性/耐性とはまた異なるのです (だから必然的に硝材選定まで違う)。

この点を勘案するなら、薄いクモリが気に入らないからと、蒸着コーティング層を剥がした時、それは丸裸にされてしまった光学ガラスレンズにとり「経年劣化進行に伴う酸化が極端に促される方向に仕向けられてしまった」ことを意味します。つまりノンコートモデルのオールドレンズが白濁するよりも数倍早い短時間で、近い将来的にクモリが進行することを覚悟する必要があると言っています。

・・そういう覚悟をシッカリ抱いてから、蒸着コーティング層は剥がすべきなのです(怖)

よく『〇〇磨き』が囃したてられて、蒸着コーティング層をワザと故意に剥がした上で、ノンコーティングの状態に仕向けている人達/勢力が居ますが(泣)、その個体の寿命を短命化させていると理解してヤッているのか、甚だ疑問だったりします(汗)

もっと言うなら、前後玉を剥がしてノンコートにしても、はたして光学系内の他の群まで蒸着コーティング層を剥がしているのか、そこまで見通せなければ、真のノンコーティングの光学設計には匹敵してこないのに、前後玉だけ剥がして満足していたりします(汗)

するとそれは各群の波長制御が狂う話になるので、フレアの出現が大きく変わっていきます。光学設計者が必要と考えていたフレアまで変わってしまう結果、その写りは決してノンコートのモデルとは同一には・・ナリマセン(涙)

そういう「見た目」だけで判断して削ったり剥がしたりするのは、結果的に『製品寿命の短命化』にしか向かっていないことを・・今一度考えるべきだと思いますね(涙)

光学ガラスレンズが軟らかい・・繋がりで・・真のノンコートモデル (の光学設計) と、擬似的なノンコートのケースを比較説明してみました。

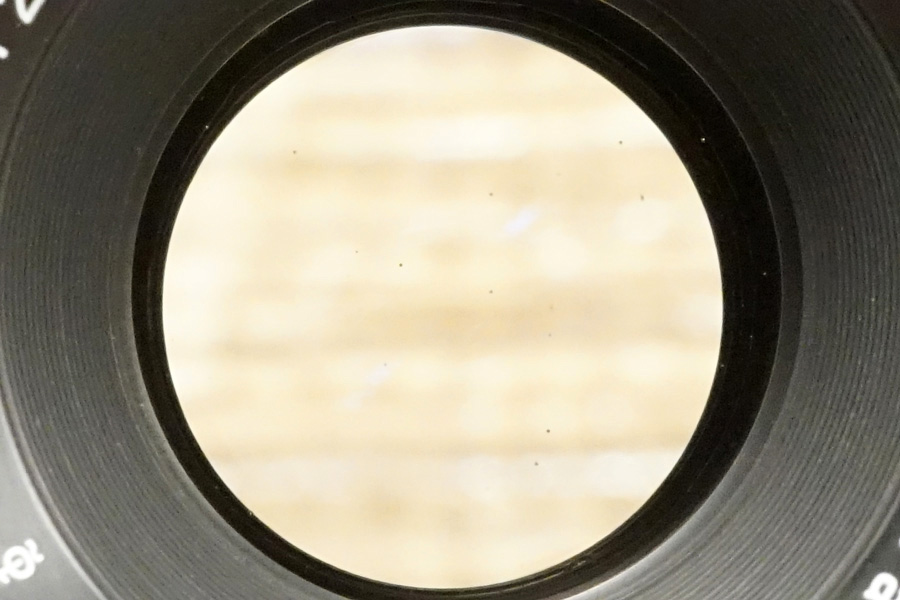

↑薄いクモリを抱えていた個体も「ガラセリウムを使った硝子研磨」を施したおかげで、スカッとクリアに戻りました。内部に見えている点状は「気泡」です。

↑薄いクモリを抱えていた個体も「ガラセリウムを使った硝子研磨」を施したおかげで、スカッとクリアに戻りました。内部に見えている点状は「気泡」です。

◉ 気泡

光学硝子材精製時に、適正な高温度帯に一定時間到達し続け維持していたことを示す「証」と捉えていたので、当時の光学メーカーは正常品として「気泡」を含む個体を出荷していました (写真に影響なし)。

但し、中望遠レンズ以上の焦点距離などのモデルの場合、大きく出現した玉ボケの内側にそれら「気泡」の影がポツポツと写り込む懸念は高くなります。

例えば前述した石英ガラス (合成石英ガラスES) の精製時には、1,400°Cに加熱した石英ガラスを金型に流し込み「その温度帯を60秒間維持させ」そのまま任意の圧でプレッシングを行い、当初の厚みから最終的な目的とする厚みと形状にまで成形します。

このプレッシングしつつ「温度帯を維持させる」時に、当時の工業技術ではどうしても光学硝子材の内部に「気泡」が出現してしまうので、逆にその「気泡の出現を以て初めて温度帯の維持の確証」と判定を下していたようです。特に日本製オールドレンズよりも当時の旧東西ドイツ製オールドレンズの光学系に「気泡が多い印象」なのも、そういった工業技術的な発展経緯の相違があったりするのかも知れません(汗)

ちなみにこの時の石英硝子のプレッシング工程では、完成後にその検査の一環として屈折率も確認しますが、当初プレッシング前時点で1.455ndであった屈折率は、プレッシング成形後は1.458ndと言う僅か0.03ndながらも、プレッシングによる向上が確認されています。

これはプレッシングによる配合光学硝子資料の圧による高密度化が影響しているとの研究成果に至っており、その意味でも成形金型にプレッシングして成形していく工程にはメリットもある事が確認されています・・特に最近では非球面レンズなどの技術革新にもこのような成形技術が転用/活用されているようですね。

その意味で (人工) 石英ガラスの精製とそのプレス技術の革新は、直ちに硝材の性能機能に結びつくので、現在でも核心的最先端技術の一つらしいです(怖)

↑当方の写真撮影スキルが低いので、上の写真のように白っぽく光って写ってしまい、全面に渡りクモリを帯びているように見えてしまいますが(汗)、現物はスカッとクリアです(笑)

↑当方の写真撮影スキルが低いので、上の写真のように白っぽく光って写ってしまい、全面に渡りクモリを帯びているように見えてしまいますが(汗)、現物はスカッとクリアです(笑)

戦前個体でしかもノンコートのモデルなのに、このようにスカッとクリアになると、マジッで高揚してきて写真を撮りたくなります(笑)・・そういうのがきっと『人情』なのでしょう。

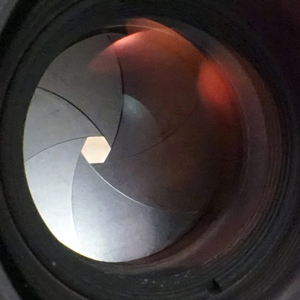

↑絞り羽根の表裏面にプレッシングされている「キー」と言う金属棒の角度が、経年劣化進行に伴い変わってしまうと、ご覧のように絞り羽根が閉じていく時の「開口部の面積/カタチ/入射光量」が歪に変わります(涙)

↑絞り羽根の表裏面にプレッシングされている「キー」と言う金属棒の角度が、経年劣化進行に伴い変わってしまうと、ご覧のように絞り羽根が閉じていく時の「開口部の面積/カタチ/入射光量」が歪に変わります(涙)

本来このモデルなら「正八角形」が正しいのですが、上の写真の個体では1枚の閉じる角度が製産時点を維持していません(涙)

これは単にプレッシングされている金属棒「キー」を垂直に戻せば改善を期待できますが、ハッキリ言って多くの場合で精密ペンチなどでキーを掴んで、無理に傾きを変えようと試みたりすると「下手すればキー脱落を招く」因果を用意しているのに等しい所為になるので「禁じ手」であったりします (その時に上手くいっても、近い将来的に脱落要素を与えてしまっていることになるから非常に怖い)(怖)

するとではどうしてこのように「キー」が垂直を維持できなくなるのかと言えば、そのほぼ全ての因果に突き当たるのは「絞り羽根の油染み放置」です。

絞り羽根が粘ってきて油染みの傾向を目視できているにもかかわらず、整備に出さずにそのまま絞り環操作するから「金属材の界面張力原理」に基づき、最小絞り値に近づけば近いほど「絞り羽根は前玉側方向に浮き上がろうとするチカラが働く」結果、絞り環と連結している箇所の反対位置に居る絞り羽根のキーから順番に垂直を維持できなくなって傾いていきます(涙)

つまりコトバでは「経年劣化だから仕方ない」と言い繕いながら、実のところ自分達の認識の甘さから、このような劣化を促し、且つしかも放置プレイし続けている人達が非常に多いのがリアルな現実なのです。

距離環を回すトルクには神経質にこだわるのに、絞り羽根の開閉動作にはまるで無頓着な人ばかりなのが、結果的に上の写真のような歪なカタチを招いています。

従って、当方のオーバーホール工程では、敢えてこの歪なカタチの修復作業は100%執り行いません (キー脱落を促すから)。

↑塗布したヘリコイドグリースはもちろん「黄褐色系グリース」です。当方独自の当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースはもちろん「黄褐色系グリース」です。当方独自の当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

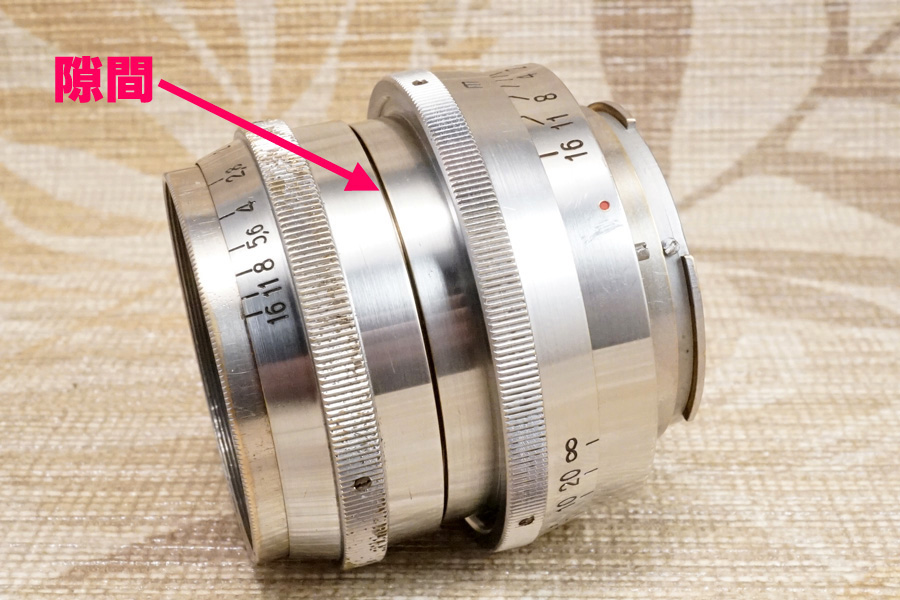

最短撮影距離の位置まで距離環を回していくと、赤色矢印で指し示している箇所に隙間が現れますが、これはこのモデルの製品設計なので改善しようがありません (実際にヘリコイドのネジ込み位置を変更して試してみたが、結果的に無限遠位置が狂う設計なのが判明したから)。

このように当方の『論理的整備手法』の手法では、必ず「観察と考察」と「原理原則」から導かれる、自然な道理から辻褄が合わないと判断した時、当方は必ずそれを確かめる為に (その仮説を確かめる為に) 再びバラしてその仮説に従った所為を講じて確認します。

・・整備しているのですから、当たり前です(笑)

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置に同じ/ピタリの状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置に同じ/ピタリの状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:58㎜、開放F値:f2.0、被写体までの距離:65m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:32m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、40m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の70m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「120m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

なお撮影時の対角画角としては、計算すると35㎜判フルサイズ36㎜ x 24㎜にて「対角画角:40.910°」になります。

↑この個体による最短撮影距離90cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑この個体による最短撮影距離90cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑f値「f11」での撮影ですが「回折現象」の影響が現れ、且つ焦点移動も起きているのが分かります。

↑f値「f11」での撮影ですが「回折現象」の影響が現れ、且つ焦点移動も起きているのが分かります。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので、光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られると、その背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。ここをクリックすれば前のほうのモデルバリエーション別でのオーバーホール工程一覧 ❶ 〜 ❸ 選択に戻れます。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。ここをクリックすれば前のほうのモデルバリエーション別でのオーバーホール工程一覧 ❶ 〜 ❸ 選択に戻れます。

![]()

初期型−II:T刻印付

初期型−II:T刻印付

絞り羽根枚数:8枚 (歪曲絞り羽根)

最短撮影距離:90cm

プリセット絞り機構:無

最小絞り値:f22 (斜型被写界深度目盛付)

筐体:アルミ合金製 (シルバー)

↑内部構造も各構成パーツの仕様も含め製品設計は一つ前の「初期型−I」と同一です。唯一の相違は、マウント部を除いた筐体外装パーツと、内部構成パーツの多くがアルミ合金材に変わったことです。然しだからと言って、互いのモデルバリエーションで真鍮製/ブラス製とアルミ合金製とで互いに転用ができる話にはならないのが金属材の宿命で(笑)、金属材の違いはユニークであるべきものです。

↑内部構造も各構成パーツの仕様も含め製品設計は一つ前の「初期型−I」と同一です。唯一の相違は、マウント部を除いた筐体外装パーツと、内部構成パーツの多くがアルミ合金材に変わったことです。然しだからと言って、互いのモデルバリエーションで真鍮製/ブラス製とアルミ合金製とで互いに転用ができる話にはならないのが金属材の宿命で(笑)、金属材の違いはユニークであるべきものです。

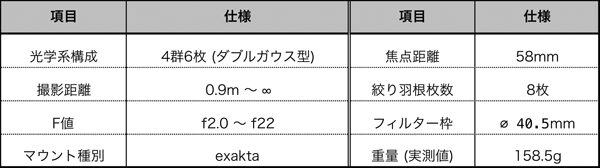

実際「初期型−I」の326.5gから、こちら「初期型−II」では158.5gに大幅に減量化していますから、アルミ合金材を多用した変化が掴めます。

またレンズ銘板の中に「T刻印」が附随するのも確認できますね。上の写真を観る限りパープルアンバーに光彩を放っているように見えますから、ブル~系のシングルコーティングとは違うのが納得できます。

ここをクリックすれば前のほうのモデルバリエーション別でのオーバーホール工程一覧 ❶ 〜 ❸ 選択に戻れます。

![]()

前期型−II:T刻印付

絞り羽根枚数:17枚 (平面絞り羽根)

最短撮影距離:90cm

フィルター枠:僅かに突出

最小絞り値:f22 (角斜型被写界深度目盛付)

筐体:アルミ合金製 (シルバー)

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

内部構造も金属材も全てが「初期型シリーズ」からガラッと変わりました。もちろん全ての構成パーツがアルミ合金材削り出しです。また製品設計としても内部構造が見直されて特異性が排除され、明確な (一般的な) 鏡胴二分割方式へと大きく変わりました。

なお「前期型−I 〜 前期型−III」までの内部構造や各構成パーツの製品設計概念は100%同一です。但し、もちろん筐体外装パーツの転用など「ニコイチ」は、そのネジ込み位置の違いが介在する為、当方のような整備者がバラせば全てモロバレしますし (実際そういう個体を複数確認してきたから)、合わせてその微調整ができるとも限りません (多くの場合で何某か対策を講じないと適切に組み上がらない)。

凡そこの「前期型−I 〜 前期型−III」で距離環の停止位置が僅かに狂っていたり、無限遠位置と∞刻印が合致しない、或いはガタつきを僅かに感じる、距離環のトルクムラが酷いなどの瑕疵が残る個体の場合に、そういう「ごまかしの整備」が横行していた事実を、今までに数多く白日の下に晒してきています(笑)

↑それでも、前玉を含む光学系前群から、後玉まで含めた光学系後群までを丸ごと1本で格納する鏡筒を用意する概念は・・変わらずです(笑) 絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒ですが、外壁下部にはヘリコイドオス側が研削されています (初期型では独立していたヘリコイドオス側筒をセットする方式だった)。

↑それでも、前玉を含む光学系前群から、後玉まで含めた光学系後群までを丸ごと1本で格納する鏡筒を用意する概念は・・変わらずです(笑) 絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒ですが、外壁下部にはヘリコイドオス側が研削されています (初期型では独立していたヘリコイドオス側筒をセットする方式だった)。

結果、ヘリコイドと鏡筒との位置が固定になった為、あくまでも無限遠位置の適切化にはヘリコイドのネジ込み位置だけが介在することに変わります。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

…………………………………………………………………………

実は、ネット上の有名処での解説の中に、前のほうでご案内した「初期型−I」に装備していた「湾曲絞り羽根から、後には平面絞り羽根に進化した」との解説文章が述べられていましたが・・違います!

逆であり、時系列昇順としては「水平絞り羽根 → 湾曲絞り羽根 → 水平絞り羽根」と、まるでイキナシ途中に湾曲絞り羽根が登場したのが正しい認識です。

もっと言うなら、前のほうの解説で述べたとおり、湾曲絞り羽根によって光学系前後群の「凹メニスカスレンズ」に対する「回折現象」まで含めた波長制御面で「湾曲絞り羽根を使う必要性が増した」のが正しい受け取りであって、それが意味するのは採用していた硝材との関係性、或いは光学ガラスレンズ研削面でのコスト的な問題 (特に貼り合わせレンズの接着面の曲率など) から、光学系前群と後群とを近接させる光学設計にせざるを得なかったことが窺えるのです。

それは実際に数多くのこの当時の貼り合わせレンズを (バルサム切れの問題で) 剥がして再接着する際、その接着面に被せられている蒸着コーティング層、或いはそもそも蒸着コーティング層が被せられていないノンコーティングにしても、それら接着面を光学清掃していて「シルボン紙の滑る感触がまるで他の外気に直接触れる表層面が仕上げられている状況と異なる」ことを、当方自身が数え切れないほど実体験しているからです。

この体験から当方の認識は、直接外気に触れるノンコーティングの処置、或いは蒸着コーティング層の処置と「外気に触れない場合の処置が異なる」ことを妄想しています(汗)

この点については、具体的な一次資料を発見できていない為、現状妄想にとどまりますが、然しそうは言っても数多くの接着面で、その光学清掃時に必ずシルボン紙の抵抗/負荷/摩擦感が異なって指に伝わる事実から・・それをどうにも覆せません(汗)

従って、前述した光学系前後群の近接や曲率の違いは、おそらく当時の工業面、或いは技術面から仕方なく発生してしまった「湾曲絞り羽根の実装」だったのではないかとみています。

何かしらの因果があって、途中で湾曲絞り羽根を採用してきたハズであり、既に戦前から平面絞り羽根が存在し活用され続けていた事実からして「湾曲絞り羽根 → 平面絞り羽根」との発展経緯は該当しないと結論づけしています。

なお、蒸着コーティング層の上に「無色透明保護層」をさらに蒸着することは・・ない・・と専門職の方から情報を得ている為、光学ガラスレンズの上に被せられているのは蒸着コーティング層だけと納得せざるを得ません。

さらに当方の6ヶ月間弱にも及ぶ時間を費やして研究した『第60話:オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』で述べたように、光学ガラスレンズに被せられる蒸着コーティング層の「最も外側の露出面側に位置する蒸着コーティング層は、MgF2 (フッ化マグネシウム) を資料とした蒸着コーティング層」であることを掴んでいます。

基本的に蒸着コーティング層の多くが無色透明ですが、そもそも蒸着コーティング層は「被せる厚み/膜厚の増減に従って、大きく透過光の波長制御を変更できる」特性を持つことから、例え同じMgF2 (フッ化マグネシウム) にしても、膜厚の変化で可視光域での波長制御の波は大きく変化することを、その実験実証データを知ったことで、始めて理解しました。

従って、光学ガラスレンズの最も外気に直接触れる部分にそのMGF2が被せられるにしても、その蒸着コーティング層が放つ光彩とは全く別に、波長制御はバラバラなのが理解できた次第です。

つまりMGF2ならどれも同じだと言う認識は「物理的にまるで該当しない」ことを、ちゃんと『証拠』を挙げて解説した次第です。

その意味で、蒸着コーティング層の基となる資料を別にして、蒸着コーティング層の『膜厚』こそが、実は企業秘密に該当しているのだと初めてしったところでもあります (多くの場合で資料すら告知していないが、先ず以て膜厚を公にしているケースは、非常稀としか言いようがないから)(怖)

そしてもっと言うなら『〇〇磨き』によって光学ガラスレンズがハダカ状態に磨かれた後、その上から被せられる蒸着コーティング層が、シングルコーティングだろうがモノコーティングだろうか関係なく、光学清掃しただけで一瞬で拭き取られてしまいノンコーティング (つまり硝子研磨した後のハダカの表層面状態) に戻ってしまうのは、蒸着コーティング層の堅牢性までシッカリ配慮して蒸着してくれていないことを物語っており (要は、マジッで本当に単に真空引きで被せただけの状態)、当方は光学清掃のひと拭きだけで一瞬に剥がれてしまう蒸着コーティング層の存在を、それまで知りませんでした(怖)

その結果、現在は『〇〇磨き』された後の個体のオーバーホール/修理作業を、固く、固くお断りしている次第です。もぅ怖くて光学清掃できませんし、そもそも光学清掃しなければ済む話でもなく、鏡筒をイジる時点で、光学系の存在を無指できるワケがないのです。

多くの場合でそうやって部位別に分け隔てして考えられるのが、或る意味ドシロウト感覚なのですが(汗)、リアルな現実のオーバーホール/修理作業風景では、オールドレンズ内部の各部位は必ず連携しているワケで、一つも連携せずに組み上げが完成している製品設計は・・アリマセン!

それ故に『〇〇磨き』の個体は扱わないのが、当方にとり自分を守る算段になるのです(泣)

確かに『〇〇磨き』を済ませて、さらに操作性までオーバーホール/修理で調整してと・・二段構えに処置されれば・・そのオールドレンズ個体の理想的な今現在の状態を担保できる、との思考回路は分からなくもないですが、如何せん、それに加担させられるのを『拒否』する権利も、当方には有るのだと捉えている次第です。

・・当方は光学設計者の想いを殺してまで光学研磨しきってしまう考え方に、賛同していません!

では、深いキズやクモリが酷い個体は、そのまま打ち捨てられる運命を待つだけなのか、それらを改善させて再利用する活用する方向性に向ける意義を感じないのか・・と問われれば、当方は『YES』と即答させて頂きます!

基本的に当方はオリジナル性の追求を大前提としている為、改造や改変など製産時点を大きく逸脱する所為に同意していません。それは光学設計に対しても同じなので、光学設計者の企図を逸脱して自分の納得感だけに仕上げてしまう処置には・・加担したくないのです!

ならば、そういう運命が待ち構えている個体はどうするのかと言えば、それはその個体の (大切に整備されてこなかった) 宿命であると受け入れるしかなく、だからこそ皆さんが、一つ一つの個体に慈しみを感じて頂けないなら『絶滅危惧種』として消えていく運命も・・仕方なし・・と受け取っています。それがいつも述べている「50年後には、普通に撮影に使える個体数は半減している」との警鐘を鳴らし続けてい理由です(祈)

そもそも光学設計時点で許されている/勘案している設計誤差は「±0.02」です。ところがその光学設計に従って、実際に光学ガラスレンズを硝材の基材から削り出していく研削工程での許容誤差は「±0.01」です。

つまり光学設計時点で2%だった誤差が、研削時に最大値で1%使っていたとしたら、その個体の許容値は「残り1%」ではないかと・・言えませんか???・・と問うているのです。

皆さんは2%のうちの1%を硝子研磨するなら許容値以内だから許せると言いますが、当方的には既に1%しか残されていないと受け取る方が「安全、ひいて言うなら無難」としか受け取れないのです(怖)

それを削ってしまった上に、製品設計とはまるで異なる膜厚の蒸着コーティング層が被せられるのだとしたら・・それッて、どうやってオリジナル性を残した個体だと判定できるのでしょうか???

・・だから当方は、それに加担したくないのです!

これは当方の決意であって、何人からもあ~だこ~だ言われる筋合いは・・アリマセン!

当方は『〇〇磨き』された後の個体のオーバーホール/修理作業は・・シマセン!

確かに、延命化処置を講じたい、それが自分の使命だと自ら述べながら、その裏でこのような決意を語っているのは、矛盾していないかとのニュアンスを・・限りなく漂わせた内容の・・メールを頂きますが(汗)、その根底に流れているのは前述の通り『オリジナル性の維持』なので、当方が製産時点を追求する背景もそこにあり、それを逸脱してまで延命化にこだわりたいと、一切考えていません。

従って改造品や削ったり接着したりの所為が施されている個体をオーバーホール/修理しようとは・・これっぽっちも考えていません。打ち捨てられていって構いませんねぇ〜(涙) それがその個体の辿るべき己が道筋です。そこまでに仕向けてしまった罪は、当然ながらその個体自身にはありませんが、そういう事柄を「是」と認めている人達/勢力が顕在する以上、それに加担したくないのです。ハッキリ言ってそういう人達/勢力は、当方とは対極位置に居る人達/勢力ですから、当方にとり敵であり天敵ですッ。

↑鏡筒最深部に絞りユニットを組み付けると、こんな感じに仕上がります。

↑鏡筒最深部に絞りユニットを組み付けると、こんな感じに仕上がります。

このモデルは絞り環の駆動域の微調整ができない頃の製品設計なので、上の写真に写っている絞り羽根の閉じ具合が、まさに最小絞り値:f22に一致しています。

つまり無段階式 / 実絞り方式なので、絞り環操作時は開放側〜設定絞り値側までクリック感無しに回ります・・そのような操作性の方式を指して「無段階式 (実絞り方式)」と呼称します。

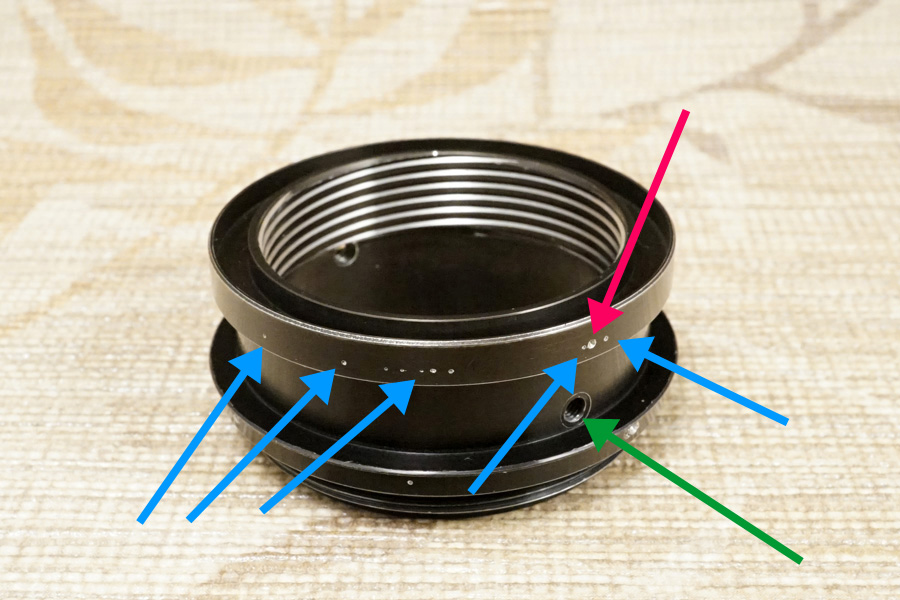

↑完成した鏡筒を立てて撮影しています。写真上方向が前玉側方向です。順番にフィルター枠、絞り環用のネジ山、絞り環と鏡筒内部の開閉環が連結して駆動する開口部 (切り欠き/開口部/スリット)、さらにヘリコイドオス側の条ネジ山が続きます。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しています。写真上方向が前玉側方向です。順番にフィルター枠、絞り環用のネジ山、絞り環と鏡筒内部の開閉環が連結して駆動する開口部 (切り欠き/開口部/スリット)、さらにヘリコイドオス側の条ネジ山が続きます。

またヘリコイドオス側の途中には、縦方向に「直進キーガイド」と呼ぶ、切り欠き/開口部/スリットが用意され、そこに「直進キー」と言う金属製ネジが刺さる結果、距離環を回した時の「回転するチカラ」が即座に「鏡筒の直進動」に変換されます。

従って、どんなに軽めのヘリコイドグリースを塗って距離環を回すトルクを軽くするつもりで考えていても、この「直進キーガイド」或いは「直進キー」もっと言えば「その両方とも」が互いに接触し合いながら抵抗/負荷/摩擦を生じていた場合「重いトルクに堕ちる」或いは最悪「トルクムラが現れる」と言う瑕疵に繋がるのは自然な道理ですから、重要なのは塗布するヘリコイドグリースの問題ではないことに・・気づくべきですね(笑)

意外と距離環を回すトルクを軽くするのは、塗布するヘリコイドグリースの問題だと信じ込んでいる人達/勢力が多いように思います(笑)

当方は『磨き研磨』によって、経年劣化進行に伴い生じている各部位や各構成パーツの酸化/腐食/錆びなどを徹底除去してしまう結果、むしろ「トルクを与えて (重めにして) 仕上げてちょうど良い印象」に組み上がっています(笑) もちろんその根底には、いくら軽いトルクに仕上げても「スカスカ感」を掴んでいる指が感じ取ってしまうのは、明らかな違和感にしか繋がらないと信じているからです。

実際、そういう仕上がりの操作性を指して、ご依頼者様やヤフオクでご落札頂いた方々から「当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現している」とのご評価を頂いたので、このような言い回しをコピーして使わせて頂いています(汗)

但し、ここには一つの大前提が隠されています!

動画撮影に使うオールドレンズの場合は「むしろツーツーのツルツルのほうが擦れ音が音声に記録されない」と言うメリットがあるのです。そういう要素にまで配慮しなから、オーバーホール/修理作業を続けているワケです(恥)

↑絞り環用のベース環を下からネジ込みますが、適切な位置でネジ込みを止めないと、絞り環の操作性が影響を受けます。上の写真では既に鏡筒最深部の開閉環と連結している為「開閉キー」と言うシリンダーネジを赤色矢印で指し示しています。

↑絞り環用のベース環を下からネジ込みますが、適切な位置でネジ込みを止めないと、絞り環の操作性が影響を受けます。上の写真では既に鏡筒最深部の開閉環と連結している為「開閉キー」と言うシリンダーネジを赤色矢印で指し示しています。

◉ シリンダーネジ

◉ シリンダーネジ

円柱の反対側にネジ部が備わり、ネジ部が締め付け固定される事で円柱部分が他のパーツと連携させる能力を持ち、互いにチカラの伝達が実現できる役目として使う特殊ネジ (単なる連結のみに限らず多くの

場合でチカラの伝達がその役目に含まれる)。

さらにネジ込んだ絞り環用ベース環には、イモネジ用の下穴も均等配置で全周に3箇所用意されている為、そもそも絞り環の締め付け固定位置まで決まっています (グリーン色の矢印)。

当然ながら、絞り環操作も、軽すぎてスカスカ感では違和感に繋がりますし、もちろん重すぎてもクレームになりますから『適度』と言う設定が難しかったりします。

↑▲が刻んである、絞り値用の基準マーカー環を先にセットします (イモネジ3本による締め付け固定)。

↑▲が刻んである、絞り値用の基準マーカー環を先にセットします (イモネジ3本による締め付け固定)。

↑絞り環をベース環に被せて、やはりイモネジ3本で締め付け固定です。

↑絞り環をベース環に被せて、やはりイモネジ3本で締め付け固定です。

↑鏡胴「前部」は一つ前の工程で、残すところ光学系の組み込みだけになったので、ここからは鏡胴「後部」の組立工程に入ります。

↑鏡胴「前部」は一つ前の工程で、残すところ光学系の組み込みだけになったので、ここからは鏡胴「後部」の組立工程に入ります。

↑先ずはヘリコイドメス側を、無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で6箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑先ずはヘリコイドメス側を、無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で6箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

赤色矢印で指し示している箇所に写っている穴が、イモネジ用の下穴ですが、そのほかに全部で9箇所・・全周でイモネジの均等配置で3本締め付け固定なので・・総数27箇所ものイモネジ締め付け痕を確認できた個体です(笑)

要はそれだけの回数、間違った場所に距離環を締め付け固定していた痕跡を残しているワケで、それだけの回数で、無限遠位置をミスっていた過去メンテナンス時の事実まで露わになります (27回整備されたと言う意味ではなく、1回の整備の中で何回も締め付け固定されたことが妄想できると述べている)(笑)

つまりそのような妄想から導き出される状況は・・過去メンテナンス時の整備者が「原理原則」をまるで理解していなかった・・と言う事実です(笑)

片っ端に調整を試していって、やっとのことで組み上げられたと言うレベルなのがバレてしまったワケですね(笑)

ちなみにグリーン色の矢印で指し示している箇所の大きめの穴が両サイドに研削されていますが「直進キー」用のネジ込み穴です。

従ってこの両サイド方向から「直進キー」がネジ込まれて、前のほうで解説した「直進キーガイド」に刺さるので、距離環を回した「回転するチカラ」がここで直進動に変換される原理です。

もちろんヘリコイドメス側のネジ込み位置も、無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込む必要があります。それをミスると、ご覧のようにピタリの位置に∞刻印が来ません(笑)

それ故、過去メンテナンス時の整備者はミスりまくって、27箇所もの締め付け痕を残していたワケです(笑)

↑完成していた鏡胴「前部」をセットして、この後に光学系を光学清掃の後に組み付ければ完成です。

↑完成していた鏡胴「前部」をセットして、この後に光学系を光学清掃の後に組み付ければ完成です。

↑そもそもレンズ銘板に「T刻印」付随のモデルなので、モノコーティングなのですが、ご覧のようにまるでシングルコーティングのような、紫色の光彩を放つ蒸着コーティング層なのが分かります。

↑そもそもレンズ銘板に「T刻印」付随のモデルなので、モノコーティングなのですが、ご覧のようにまるでシングルコーティングのような、紫色の光彩を放つ蒸着コーティング層なのが分かります。

↑上の写真は別個体を当初バラした直後に撮影した写真を転用しましたが、多くの場合でご覧のように「白色系グリース」が塗られていた結果、経年劣化進行に伴う変質で、ホワイトではない「濃いめのグレー色」に変質しています。

↑上の写真は別個体を当初バラした直後に撮影した写真を転用しましたが、多くの場合でご覧のように「白色系グリース」が塗られていた結果、経年劣化進行に伴う変質で、ホワイトではない「濃いめのグレー色」に変質しています。

さらに上の写真の個体は、その「白色系グリース」の上から別のタイミングで (時間的に相当な年数離れて) 今度は「潤滑油」が注入された結果、ご覧のように粘性を帯びてしまい「相当強く回さないと距離環が動かなかった個体」の例です。

同じように距離環用のイモネジの下穴が用意されているにもかかわらず、様々な位置で距離環を締め付け固定していた痕跡が残っています(笑)

合わせてグリーン色の矢印で指し示している箇所の削れた痕は、距離環を無理に強く回して回そうと試みた際に「イモネジの尖頭で削れてしまった (つまり距離環が空転した)」証拠が残ったりしています(笑)

時々こういう個体に巡り逢いますが、硬くて距離環が動かないからと、無理やり強く回そうと試みる人達/勢力が一定程度居ます(涙) その結果、その個体の製品寿命は、より近い位置まで忍び寄ってくることになる、本当にオソロシイ仕業です(怖)

下手すれば「直進キー」まで斜めに曲がってしまうので、実際にそう言う個体を複数今までに見てきましたから、マジッで怖いですッ。

しかも一部には赤サビまで現れていますから、経年の中で水分が引き留められて酸化/腐食/錆びが極度に進んでいたことを物語っています(涙)

・・このように、完全解体でバラせば、全てが白日の下に晒されますね(笑)

↑やはり光学系の光学ガラスレンズの一部には、複数の微細な「気泡」が残っています。

↑やはり光学系の光学ガラスレンズの一部には、複数の微細な「気泡」が残っています。

◉ 気泡

光学硝子材精製時に、適正な高温度帯に一定時間到達し続け維持していたことを示す「証」と捉えていたので、当時の光学メーカーは正常品として「気泡」を含む個体を出荷していました (写真に影響なし)。

↑後玉の写真ですが、このようなブル~系の蒸着コーティング層の個体もあれば、次の写真のような個体も流通しています。

↑後玉の写真ですが、このようなブル~系の蒸着コーティング層の個体もあれば、次の写真のような個体も流通しています。

↑こちらの後玉はパープルアンバーなのが分かります。ブル~系からパープルアンバーに変更してきた理由といえば、それはたったの一つしかなく「解像度を向上させたかった」と指摘できます。

↑こちらの後玉はパープルアンバーなのが分かります。ブル~系からパープルアンバーに変更してきた理由といえば、それはたったの一つしかなく「解像度を向上させたかった」と指摘できます。

さらに多くのケースで、このような想定は「実装する光学設計を一切変更せずに、蒸着コーティング層の仕様を変更するだけで、収差補正レベルを変更してきている考え方」と指摘でき、それはその当時の製品戦略上、そのように仕向けたのか、或いは次期後継モデルへの新たな光学設計の完成に向けて、その時間稼ぎ的な猶予を求める戦術である可能性も・・捨てきれません。

要は同一モデルバリエーションでありながら、このように蒸着コーティング層が放つ色合いに変化が現れるのは、蒸着コーティング層の経年劣化進行に伴う光彩の変化だけではないことも、認知するべきです。

↑17枚もある絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

↑17枚もある絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

↑筐体外装も「磨き入れ」を施してあるので、ご覧のように本来のアルミ合金材の金属質を取り戻した光彩を放っており、いわゆる「金属用研磨剤を使って磨いてしまった時の、人工的な輝き」には・・堕ちません(笑)

↑筐体外装も「磨き入れ」を施してあるので、ご覧のように本来のアルミ合金材の金属質を取り戻した光彩を放っており、いわゆる「金属用研磨剤を使って磨いてしまった時の、人工的な輝き」には・・堕ちません(笑)

必然的に「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりも・・しませんね(笑)

↑往年の「Biotarシリーズ」の中で、最も製品サイズがコンパクトな「前期型−I 〜 前期型−III」のモデルバリエーションになります。

↑往年の「Biotarシリーズ」の中で、最も製品サイズがコンパクトな「前期型−I 〜 前期型−III」のモデルバリエーションになります。

・・個人的に一番好きなタイプですッ。

ここをクリックすれば前のほうのモデルバリエーション別でのオーバーホール工程一覧 ❶ 〜 ❸ 選択に戻れます。

![]()

中期型−II:王刻印付アポクロマートレンズ (S/N:370xxxx〜)

中期型−II:王刻印付アポクロマートレンズ (S/N:370xxxx〜)

絞り羽根枚数:12枚 (平面絞り羽根/絞り環ライン無し)

最短撮影距離:50cm

プリセット絞り機構:有

最小絞り値:f22 (斜型被写界深度目盛付)

筐体:アルミ合金製 (シルバー)

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

前のほうで解説してきた「初期型シリーズ」或いは「前期型−I 〜 前期型−III」に比べて、プリセット絞り値機構を導入してきた為、内部構造の変化と共に構成パーツ点数も増えています。

さらに装着先のフィルムカメラが一眼 (レフ) フィルムカメラを主体とした製品戦略に変化してきた結果、筐体の大きさをコンパクト化 → 大型化へと変更していることが分かるモデルでもあります。

そして特徴的なのは、上の写真の個体に限定される内容になりますが「内部構成パーツに被せられているメッキ加工塗色がライトブル~系」である点です。

一つ前のほうに掲載した「前期型−I 〜 前期型−III」のほうの写真では、ワザと故意にオリーブ色のメッキ加工の個体を掲載しましたが、この当時は他に「濃いめのグリーン色のメッキ加工塗色」或いは、最後まで残り続けたCarl Zeiss Jena母体工場で製産され続けていた「濃いパープル色のメッキ加工塗色」と、都合3色のメッキ加工塗色で造られていたことが判明していますが、その一部は製品設計がそもそも異なる為、これらのメッキ加工塗色を混在させて組み上げることができません(例えばネジ山のネジ込み位置が違う/直進キーの位置が違う、etc.)(汗)

なお、赤色矢印については後ほど解説します。ちなみに上の写真の個体のモデルバリエーションは「中期型−II」になります。

↑上に挙げた写真も同じ「中期型−I」に属する個体を完全解体した時の全景写真ですが、同じように赤色矢印で指し示している箇所のパーツについては、この次で解説します。

↑上に挙げた写真も同じ「中期型−I」に属する個体を完全解体した時の全景写真ですが、同じように赤色矢印で指し示している箇所のパーツについては、この次で解説します。

なお、こちらの個体のメッキ加工塗色は「濃いめのグリーン色」であり、その中で光学系に関するパーツ関係だけが濃いパープル色です。

↑同様同じ「中期型−I」に属する個体の完全解多胎写真です。こちらのメッキ加工塗色は濃い目のパープル系が主体です。

↑同様同じ「中期型−I」に属する個体の完全解多胎写真です。こちらのメッキ加工塗色は濃い目のパープル系が主体です。

モデルバリエーションで区分けした中での同じ「中期型−I 〜 中期型−II」に分類されますが、筐体外装から捉えた時の相違点で目立つのは「絞り環の刻印絞り値に、ラインが附随するのかどうかの別」しかありませんが、実は内部構造がまるで違うのです!(驚)

その最も分かり易い構成パーツの相違点として、赤色矢印で指し示している箇所の「絞り環」の内側を指しています。

いずれも赤色矢印で指し示している箇所の構成パーツは「絞り環」なのですが、このモデルの「中期型−I 〜 中期型−III」のタイミングだけ、内部構造が2種類に分かれてて製品設計されていたことを挙げています。

但し「中期型−III」だけは、そもそも絞り羽根の枚数が12枚から10枚に減じられていますから、必然的に鏡筒周りの構成パーツの仕様も「中期型−I 〜 中期型−II」の仕様から変わっています。

ちなみに「中期型−I 〜 中期型−III」では全てのバリエーションでプリセット絞り値機構を採用した為、絞り環の他に「絞り値が刻印してあるプリセット絞り値環」という2つの構成パーツを使って、設定絞り値操作を行うよう製品設計が変わっています (但し、その中で無段階式 / 実絞り方式の操作性は同じままで変化なし)。

逆に言うなら「初期型−I 〜 初期型−II」及び「前期型−I 〜 前期型−III」までは、無段階式 / 実絞り方式だけで、プリセット絞り値機構を装備していませんでした。

結果的に、これら2種類顕在してしまった内部構造の違い、ひいては製品設計の相違は、筐体外装面で判定する際に判別区分に据えていた「絞り環にラインが附随するかどうか」では区別できなくなり、実は「絞り環の途中 (中腹) に締付ネジが在るのかどうか」と言う点のみで、判別できる状況に変化しています。

別の言い方で説明するなら「絞り環にラインが附随する」のは「中期型−I」の特徴としてモデルバリエーションを区分けしていますが、その「中期型−I」の中でも「さらに絞り環の中腹に締付ネジが居る」タイプと、締付ネジが存在しないタイプの2つに分かれると述べています。

・・その最も分かり易い構成パーツの箇所を、赤色矢印で指し示したのです。

ちなみに上に挙げた全景写真の中で、最初と次の2つの個体が同一のタイプで「中腹に締付ネジが存在しないほう」になり、一方上の写真のタイプだけが「中腹に締付ネジがある」為に、赤色矢印で指し示している絞り環の中腹にネジ穴がちゃんと開いているのが見えています。

以下に解説するオーバーホール工程の中では、この点の相違についても写真掲載しながら解説していきますが、そもそも光学系の大きな相違点であったハズの「レンズ銘板に王刻印が附随する」・・つまり製造番号帯で、370xxxx〜番台・・は、最初の全景写真のタイプだけであり、それが意味するのは「内部構成パーツに被せられているメッキ加工塗色がライトブル~系」になるのです。

逆に言うなら「王刻印付」には、絞り環の中腹に締付ネジが存在するタイプが・・居ません。

↑ここからは「王刻印付」の解説として説明していきますが、実は当方が使うパソコンのハードディスククラッシュのせいで、この「王刻印付」の写真データを消失してしまった為、ここから解説用に使っている掲載写真は全て「王刻印が付随しない普通の中期型−Iのタイプ:T刻印付」のほうの掲載写真を転用しています・・申し訳ございません。

↑ここからは「王刻印付」の解説として説明していきますが、実は当方が使うパソコンのハードディスククラッシュのせいで、この「王刻印付」の写真データを消失してしまった為、ここから解説用に使っている掲載写真は全て「王刻印が付随しない普通の中期型−Iのタイプ:T刻印付」のほうの掲載写真を転用しています・・申し訳ございません。

従って、内部構成パーツのメッキ加工塗色がライトブル~系ではないので、ご留意下さいませ(汗)

絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒で、後玉まで格納するとても深い長さで造られています。鏡筒内側の最深部には「位置決めキー用の穴12個」が研削して、製産時点に用意してあります。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

↑鏡筒最深部に絞りユニットを組み込んだところです。他の「初期型・前期型」同様、絞り環操作にはプリセット絞り値機構を伴うものの、無段階式 / 実絞り方式なので、ご覧のように最小絞り値まで絞り羽根が閉じていく時の、閉じ具合を微調整する機能そのモノが設計として付随しません (必ずここまで閉じきってしまうと言う意味)。

↑鏡筒最深部に絞りユニットを組み込んだところです。他の「初期型・前期型」同様、絞り環操作にはプリセット絞り値機構を伴うものの、無段階式 / 実絞り方式なので、ご覧のように最小絞り値まで絞り羽根が閉じていく時の、閉じ具合を微調整する機能そのモノが設計として付随しません (必ずここまで閉じきってしまうと言う意味)。

つまりこの問題を別の言い方で表現するなら、このモデルに於いて「個体別に最小絞り値f22の時の、絞り羽根の閉じ具合に個体差が現れない」ことを申し上げています。

逆に言うなら、無段階式 / 実絞り方式ではないオールドレンズの場合には、最小絞り値の時の閉じ具合に個体差が現れる場合があり、それは過去メンテナンス時の整備者の微調整 (絞り環の駆動域を決める微調整) をミスっているが故に、個体差が現れると申し上げているのです(汗)

その意味で、オールドレンズを調達する際、無段階式 / 実絞り方式のモデルなら、絞り羽根の閉じ具合をいちいち個別にチェックして入手する必要性がありませんが、一方で無段階式 / 実絞り方式ではないオールドレンズの場合には (例えばクリック感を伴う場合など) モデルによっては、微調整機能が付随しており、絞り羽根の最小絞り値の時の閉じ具合が、開きすぎていたり、逆に閉じすぎていたりといった「個体差のバラツキ」が生じてしまいます(涙)

これは多くのケースで、過去メンテナンス時の整備者の不始末、ひいては「ちゃんと組み上げ時に、露出値と絞り環の絞り値刻印との整合性を検査していない」ことを表していると指摘できるのです。

それはそもそも絞り環で完全開放位置にセットしている時、必ずしも製品設計として、絞り羽根のフチが顔出しするギリギリの位置まで来ているのか、或いはさらに内部で開ききった位置まで (奥のほうに) 格納しているのかの違いがあるからです。

すると絞り環を回し始めて次の絞り値に来た時 (今回のモデルで言うなら完全開放f値のf2の次のf2.8の時)、ほんの僅かに絞り羽根が顔出ししてきたのか、多く出てきたのかの違いが発生すると言う意味です。

結果的にその違いが顕在するままに最小絞り値まで閉じていった時、必然的に「最小絞り値の時の絞り羽根が閉じすぎている/開きすぎている」などの個体差として現れるのであって・・その因果が、過去メンテナンス時の整備者の不始末・・だと申し上げているのです(笑)

この点を気にしている人があまりにも少ないので、例えば最小絞り値方向に絞り環操作していった時に、最も美味しいハズの、仮にf8辺りの写り具合に、整合性を担保できているのかと言う意識面で「あれッ? どうして個体別に最小絞り値の時の閉じ具合が違うのだろう???」と気づく人達は・・圧倒的に少ないように思います(笑)

もしかしたら、その手に取っている個体のf8は、閉じすぎているf8なのかも知れませんし、製産時点はもう少し開いているのが適正だったのかも知れません・・と指摘しているのです(笑)

必然的に、最小絞り値方向に向かうに従い「回折現象」や「焦点移動」などの現象の現れ方も変わる為、その閉じ具合の違いによってはフレアの影響度合いがまるで変わるのだと言う点について・・どうして気にしないのかなぁ〜と、思ったりするのです(笑)

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので、光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られると、その背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑上の写真はその一例として、旧東ドイツのCARL ZEISS JENA DDR製広角レンズ「MC FLEKTOGON 35mm/f2.4」の絞り羽根の閉じ具合を載せていますが、㊧が適正な状態で組み上げ完成した時の「f22」であるのに対し、㊨は閉じすぎの状態で組み上げてしまった時の状況です。

すると㊨の場合は、憶測にすぎませんが、絞り羽根を閉じていった時にf16辺りで、既に「回折現象」の影響が顕著に現れてくると妄想できます(汗)

必然的にフレアに対する耐性能力も堕ちますから、自然に撮影時にf11までも閉じなくなってくると思いますね(涙) まぁ〜、フレア好きの人にはむしろ好都合だったりしますがッ(笑)

オールドレンズを整備すると言うのは、こういう些細な問題にまで気配りするのが当たり前だと思うのですが、意外にもテキト〜に整備している整備者が居たりします(笑)

距離環のトルクばかり気にする人達/勢力にとっても・・きっとどうでも良い内容なのでしょう(笑)

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました。写真上方向が前玉の露出面側方向を表します。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました。写真上方向が前玉の露出面側方向を表します。

↑プリセット絞り値環をネジ込んだところです。ここまでは絞り環の中腹に締付ネジが存在するのか否かにかかわらず、互いに同一です。

↑プリセット絞り値環をネジ込んだところです。ここまでは絞り環の中腹に締付ネジが存在するのか否かにかかわらず、互いに同一です。

↑ここから変わってきます。上の写真は「中期型−I」のモデルバリエーションになりますが、絞り環の中腹に締付ネジが存在しないほうのタイプです。

↑ここから変わってきます。上の写真は「中期型−I」のモデルバリエーションになりますが、絞り環の中腹に締付ネジが存在しないほうのタイプです。

↑一方こちらは同じ「中期型−I」のモデルバリエーションながら (ちゃんと刻印絞り値にラインが付随している)、ご覧のとおりプリセット絞り値環の構造も製品設計も、当然ながら構成パーツまで何もかも別モノなのが分かります。

↑一方こちらは同じ「中期型−I」のモデルバリエーションながら (ちゃんと刻印絞り値にラインが付随している)、ご覧のとおりプリセット絞り値環の構造も製品設計も、当然ながら構成パーツまで何もかも別モノなのが分かります。

↑絞り環をセットした時の「中期型−I」で締付ネジが存在しないほうのタイプです。

↑絞り環をセットした時の「中期型−I」で締付ネジが存在しないほうのタイプです。

↑こちらは「中期型−I」ですが、赤色矢印で指し示している箇所に締付ネジが存在します。

↑こちらは「中期型−I」ですが、赤色矢印で指し示している箇所に締付ネジが存在します。

このように絞り値にラインが附随するバリエーションの中でも、構造が違うことがご理解頂けるでしょうか???(汗)

↑鏡胴「後部」側の構成パーツになりますが、マウント部です。グリーン色の矢印で指し示している箇所が「直進キー」になり、距離環を回す「回転するチカラ」を鏡筒の直進動に即座に変換している部位です (両サイドの1本ずつ板状パーツが垂直状に切り立つ)。

↑鏡胴「後部」側の構成パーツになりますが、マウント部です。グリーン色の矢印で指し示している箇所が「直進キー」になり、距離環を回す「回転するチカラ」を鏡筒の直進動に即座に変換している部位です (両サイドの1本ずつ板状パーツが垂直状に切り立つ)。

またブルー色の矢印が指し示している箇所には「制限壁」が備わり、この小さな突出の壁右側に距離環が突き当て停止すると無限遠位置「∞」になり、反対側の左側に突き当て停止すると、最短撮影距離位置になります (つまり鏡筒が繰り出されている時の状態)。

↑絞り環の途中に締付ネジが存在するタイプでも、この鏡胴「後部」側の製品設計は同一です。

↑絞り環の途中に締付ネジが存在するタイプでも、この鏡胴「後部」側の製品設計は同一です。

↑同じように距離環をネジ込んでいますが、こちらの個体は絞り環の中腹に締付ネジが存在するほうです。2つとも同一の製品設計です。

↑同じように距離環をネジ込んでいますが、こちらの個体は絞り環の中腹に締付ネジが存在するほうです。2つとも同一の製品設計です。

以上から、内部構造面で大きく異なるのは「プリセット絞り値機構部の制御手法」について、製品設計を違えてきたことが判明します。

↑「王刻印付」モデルの完成状態です。ちゃんと製造番号の370xxxx〜番台であることも『証拠』として撮影しています(笑)

↑「王刻印付」モデルの完成状態です。ちゃんと製造番号の370xxxx〜番台であることも『証拠』として撮影しています(笑)

↑光学系内は同一なので1枚だけ掲載します。やはり微細な「気泡」を含みます。

↑光学系内は同一なので1枚だけ掲載します。やはり微細な「気泡」を含みます。

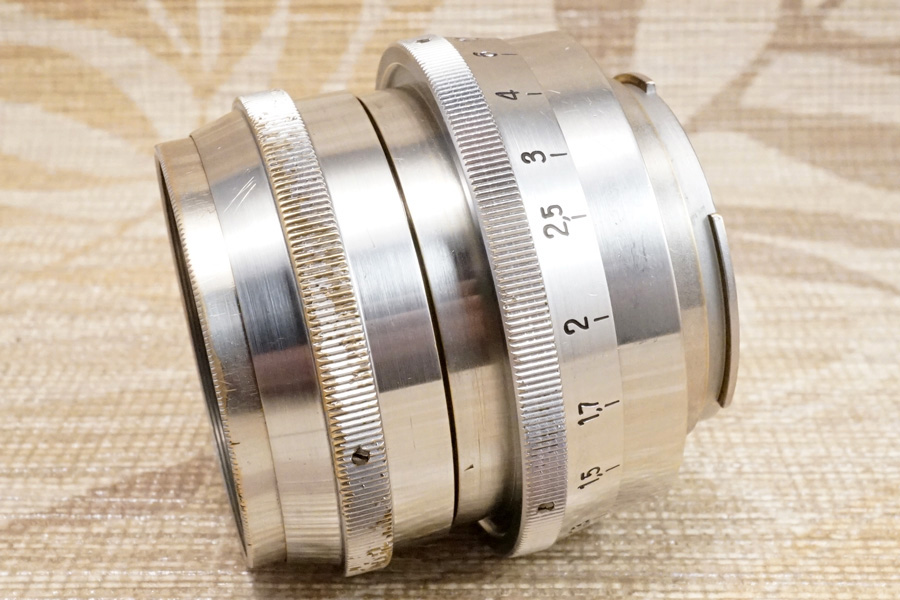

↑絞り羽根は全部で12枚であり、これも同一ですから1枚だけの掲載です。

↑絞り羽根は全部で12枚であり、これも同一ですから1枚だけの掲載です。

↑「中期型−II」のほうの分類になりますが、絞り環の中腹に締付ネジが存在しない場合の、最短撮影距離位置まで繰り出した時の状況です。

↑「中期型−II」のほうの分類になりますが、絞り環の中腹に締付ネジが存在しない場合の、最短撮影距離位置まで繰り出した時の状況です。

↑「中期型−I」のほうの分類ですが、絞り環の中腹に締付ネジが存在するタイプのほうです (赤色矢印)。外見上は絞り環の絞り値にラインが附随するかどうかの違いしか目立ちませんが、締付ネジの存在という相違点も一部に顕在するのです。

↑「中期型−I」のほうの分類ですが、絞り環の中腹に締付ネジが存在するタイプのほうです (赤色矢印)。外見上は絞り環の絞り値にラインが附随するかどうかの違いしか目立ちませんが、締付ネジの存在という相違点も一部に顕在するのです。

これは必ずしも絞り値に附随するラインとの連携がないので、逆に言うなら締付ネジが存在する個体数は、非常に少ないのでだいぶ希少です(汗)

↑こちらは「T刻印付」のほうです。鏡筒を繰り出さない限り、絞り値に附随するライン以外の違いが確認できません。

↑こちらは「T刻印付」のほうです。鏡筒を繰り出さない限り、絞り値に附随するライン以外の違いが確認できません。

ちなみに当方の手により『磨き入れ』が施してある為、筐体外装もご覧のように本来の (製産時点の) 金属質を伴うピッカピカに光彩を放ち、仕上がっています。

現ブツを触らない限り分かりませんが、金属用研磨剤などを使って研磨していないので、ちゃんと本来のアルミ合金材のアルマイト仕上げとして、このように微細な金属質までキッチリ再現させて、製産時点を狙って仕上げている次第です。

当然ながら「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません (整備したのだから当たり前です)(笑)

↑これら「中期型−I 〜 中期型−III」までのタイプで、特に「M42マウント規格品」だった場合に、上の写真のような問題が介在してきます。

↑これら「中期型−I 〜 中期型−III」までのタイプで、特に「M42マウント規格品」だった場合に、上の写真のような問題が介在してきます。

マウント面からご覧のように、グリーン色の矢印の領域分「8.5㎜」が突出しています。特に近年のマウントアダプタに装着した時に、赤色矢印の突出分「4.4㎜」が問題になってきます(涙)

↑上の写真は、当方所有K&F CONCEPT製M42マウントアダプタ (SONY Eマウント用) ですが、マウントのネジ部の内側奥に「ピン押し底面」と言う、M42マウント規格品に附随する「絞り連動ピンを強制的に押し込んでしまう棚/迫り出し」が用意されています。

↑上の写真は、当方所有K&F CONCEPT製M42マウントアダプタ (SONY Eマウント用) ですが、マウントのネジ部の内側奥に「ピン押し底面」と言う、M42マウント規格品に附随する「絞り連動ピンを強制的に押し込んでしまう棚/迫り出し」が用意されています。

従ってグリーン色の矢印で指し示している箇所の「ピン押し底面の深さ」が問題になってきます。

↑このK&F CONCEPT製マウントアダプタは、その「ピン押し底面」が両面使いできるように設計されており、片面側が上の写真のような「凹面」で削られていて▲0.4㎜分の窪み分を用意してくれています。

↑このK&F CONCEPT製マウントアダプタは、その「ピン押し底面」が両面使いできるように設計されており、片面側が上の写真のような「凹面」で削られていて▲0.4㎜分の窪み分を用意してくれています。

その結果、絞り連動ピンが強く押し込まれずに済んだり、或いは絞り連動ピンが突き当たってしまい、最後までオールドレンズをネジ込めないなどの不具合を回避してくれます。

一方この反対側の面は「平面」なので、表裏面で入れ替えることで絞り連動ピンの駆動状況や突出量などに対処できる・・とてもありがたいマウントアダプタの一つです!(泣)

・・当方も今までに相当な数で助けられてきています!(祈)

しかしこの「ピン押し底面」が存在すると、このモデルは最後までネジ込みできなくなり、無限遠合焦しなくなります(涙)

それを回避する目的で、ご覧のように「ピン押し底面」を外してしまい、ピン押し底面無しのマウントアダプタに変更してしまった状態を撮影しています。

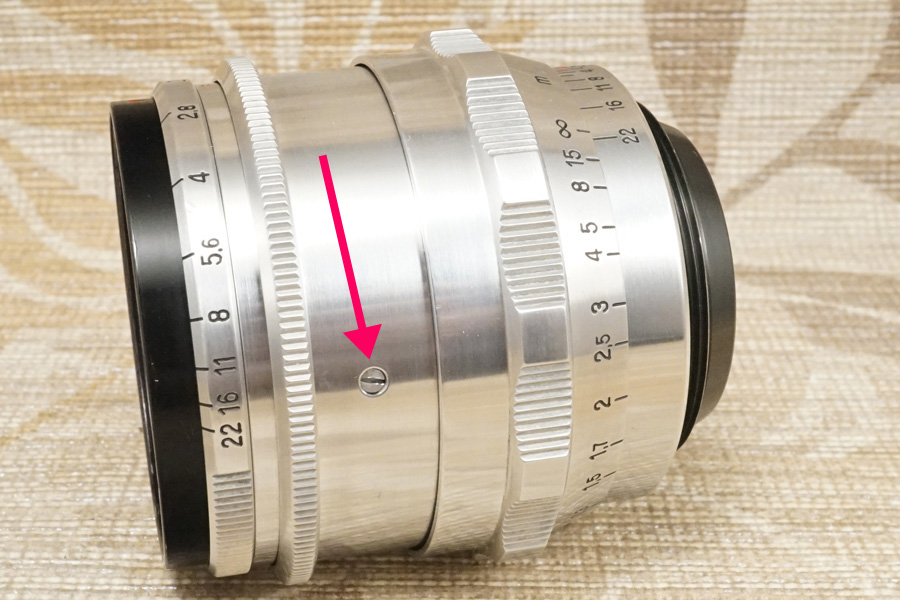

↑ピン押し底面が介在すると、上の写真のように赤色矢印で指し示している箇所に僅かな隙間が残ってしまい、最後までネジ込めない結果・・無限遠合焦しません!(涙)

↑ピン押し底面が介在すると、上の写真のように赤色矢印で指し示している箇所に僅かな隙間が残ってしまい、最後までネジ込めない結果・・無限遠合焦しません!(涙)

↑ところが「ピン押し底面」を取り外してしまえば、マウント部の突出を回避できて、ご覧のように最後までネジ込みが完了します。従ってちゃんと基準「▲」マーカーも真上に来て、無限遠合焦も問題なくなります!(祈)

↑ところが「ピン押し底面」を取り外してしまえば、マウント部の突出を回避できて、ご覧のように最後までネジ込みが完了します。従ってちゃんと基準「▲」マーカーも真上に来て、無限遠合焦も問題なくなります!(祈)

このモデルには、無限遠位置の微調整機能が付随しないので (製品設計上、対処する配慮が施されていない設計だから) 多くの場合で僅かなオーバーインフに仕上がります。1つ前の写真の状態では、完璧にボケボケ状態のアンダーインフです(泣)

↑「王刻印付」モデルでの、最短撮影距離90cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑「王刻印付」モデルでの、最短撮影距離90cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑f値「f16」ですが、もうほとんど絞り羽根が閉じてきている為「回折現象」の影響が現れ始めています。

↑f値「f16」ですが、もうほとんど絞り羽根が閉じてきている為「回折現象」の影響が現れ始めています。

ここをクリックすれば前のほうのモデルバリエーション別でのオーバーホール工程一覧 ❶ 〜 ❸ 選択に戻れます。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

以上でこのモデルの解説を終わります。ここまでの超長文、お読み頂いた方がいらしたら、本当にありがとう御座いました!(祈) お疲れのことと思われ、ご心痛、お察し申し上げます。

・・ありがとう御座いました!