🅰

![]()

このページの内容は、当方が2011年から続けてきた別サイト『出品者のひとりごと・・』に掲載していた、標題のモデルに関する統合 (まとめ) 記事ですが、全ての記事内容についてネット上であまり語られない、当方独自の着眼点に基づき再編成している記事でもあります (ゼロから書き直しました)。

実際は当方がオーバーホール作業を始める前である2009年からの写真掲載も含め、それら別サイト『出品者のひとりごと・・』に掲載してきた「56件に及ぶ記事」の内容を、ここに一つにまとめて統合しています。

従って別サイト『出品者のひとりごと・・』に掲載していた該当する56件の個別記事は、その全ての公開を既に停止していますので、ご留意下さいませ。

…………………………………………………………………………

戦前〜戦後のCarl Zeiss Jena、及びドイツ敗戦時のCarl Zeiss Jenaの連合軍による占領状況、或いは旧東西ドイツ分断期に於ける変遷などについては『第1話:戦前と戦後、及び分断期のCarl Zeiss Jena・・』のページをご参照下さいませ。

いずれも近年のネット上ではあまり語られていない方向性の内容なので、Carl Zeiss Jenaと言う戦前から既にドイツに存在していた老舗光学メーカーの、時代に翻弄されてしまった紆余曲折に、きっと目を見張ると思います。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

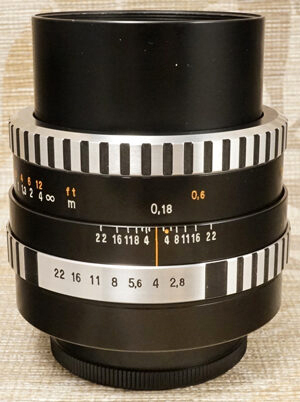

標題のこのモデルは、旧東ドイツ時代にCARL ZEISS JENA DDRによって製産/出荷されていた広角レンズ『MC FLEKTOGON 35mm f/2.4』に関する統合記事です。

ちなみにレンズ銘板に刻印してある「CARL ZEISS JENA DDR」との名称は製産メーカーを表す名称であり「CARL ZEISS JENA (カールツァイス・イエナ)」と言う光学メーカーを指しますが、その名称に附随する語尾の「DDR」によって、この刻印のレンズ銘板がセットされている個体の性格が確定してしまいます!

ちなみにレンズ銘板に刻印してある「CARL ZEISS JENA DDR」との名称は製産メーカーを表す名称であり「CARL ZEISS JENA (カールツァイス・イエナ)」と言う光学メーカーを指しますが、その名称に附随する語尾の「DDR」によって、この刻印のレンズ銘板がセットされている個体の性格が確定してしまいます!

・・そう、確定するのですッ!

何故なら「DDR」はドイツ語表記であり、当時のドイツ分断期に於けるドイツ民主共和国 (旧東ドイツを指す) と言う国家通称「Deutsche Demokratische Republik」の略語だからです。

例えばこの名称のラテン語/英語表記は同じドイツ民主共和国の通称使用でも「German Democratic Republic」になり「GDR」に変わります。

これら語尾は同じ国家通称たる旧東ドイツを表しているにもかかわらず、その略語文字の正式な綴りの違いを確認してしまえば・・一目瞭然ですョね(笑)

つまりドイツ語表記なのかラテン語/英語表記なのか (DDRなのかGDRなのか) で、そのレンズ銘板を実装していた個体の「製産後の流通経路 (自国内や東欧圏向け輸出品だったのか、欧米諸国向け輸出品だったかの別) が確定する」ことを・・述べています。

するとこの時、この短い「CARL ZEISS JENA DDR」には「旧東ドイツのCARL ZEISS JENAと言う光学メーカーで製産された個体」との意思表示を汲むことができると・・言っているのです(汗)

これがここで解説している話のポイントです! 自身の意思表示と製産国表記との違いをシッカリ認知するべきなのです!

もしもそのレンズ銘板を別にして、鏡胴に「LENS MADE IN G.D.R.」刻印が存在しなければ (ラテン語/英語表記です)、その個体は「ドイツ語表記した製産国しか確認できない個体」と言う性格が確定する為、その個体がそのままのカタチで西欧圏 (いわゆる当時の冷戦時代で言う処の西側陣営) に輸出されていた可能性は、或る特定の要素を除いて信憑性が薄まります。

それこそ今ドキの「輸出関税法を武器にした関税率による経済制裁」の先駆的な背景すら見えてくる話なのだと述べています (当時の西側陣営による、東欧圏諸国への締め付けを言い、だからこその冷戦時代なのです)(汗)

・・ほぉ〜ぉ〜、と唸る声が心の中から聞こえてきますョ(笑)

こんな視点でオールドレンズを眺めると、意外にも今現在のリアルな現実すら被さって見えてくるから奥が深いのです(驚)

実はそこに隠れているのは、なんだかんだ言っても当時の東欧圏諸国は、冷戦時代から相変わらず何十年間も西側陣営が決めてしまった国際ルールに則るしか、その選択肢を用意されてこなかった苦渋に苛まれ続けていることすら覗えるのです(汗)

これはそもそも当時の国際輸出管理法 (外為法) の附則で「製産国をラテン語/英語で表記する義務を課す」としていたからで、その法律は今現在も継承し続けられ「LENS MADE INどこそこ」の刻印表記を義務付けているからです (もちろんそこには国際標準言語/共通語と言う、言語分野に於ける障壁/課題すら現れますが)。

するとこのような考察に至った時に初めて「レンズ銘板の刻印とは、CARL ZEISS JENAの権利を主張する意思表示」だったのだ・・との思惑に初めて遷移します。それは「我々 (カールツァイス・イエナ) が造った製品なんだ!」との確固たる意思表示であり主張を明示していますッ。

つまりレンズ銘板で自分達の主張を表示し、その一方で鏡胴に「LENS MADE IN G.D.R.」刻印することで西側陣営に対する輸出に沿っていたことを・・今ここで確認しているのです。

これは後で解説しますが、旧東ドイツ側Carl Zeiss Jenaに対する、旧西ドイツ側oberkochen市のZeiss Opton (Carl Zeiss) による輸出に係る制約/締め付けに耐えられず、商標権裁判を起こしてしまう一因になっているからで、レンズ銘板に関しては、レンズ銘板を指して「自身が主張していた既成事実」とのCarl Zeiss Jena側の言い分が、どうやら裁判の審理期間の中でも審理されたようなのです (専門研究者の論文を読んで初めて知りました)(汗)

それは、そもそもドイツ敗戦時に米軍が占領してしまったJena市から、当時のCarl Zeiss Jenaの重要証書 (権利証など) と主要人物を接収していたことが、当然ながら旧東ドイツ側Carl Zeiss Jenaにも十分分かっている為、それに対向する証拠を用意しようと努力していた印象を受けました。

ちなみにこの頃は単にラテン語/英語表記でGermanyと鏡胴刻印できませんでしたが、その一方で戦後〜1950年代前半辺りまでの「シルバー鏡胴時代」には、Germany表記で当時のCarl Zeiss Jenaは通していたのです (それが旧西ドイツ側oberkochen市のCarl Zeissの逆鱗に触れてしまった)。

それはそうです! 戦後すぐに分割占領統治されていたのに「一つのドイツ」たるGermany表記は、いくらラテン語/英語表記としても西側陣営からしても看過できなかったのです・・そこに旧東ドイツ側Carl Zeiss Jenaによる苦渋の選択肢たる「商標権裁判の提訴 (1953年)」の影が寄り添っているワケであり、ひいて指摘するなら西側陣営の意向が非常に強く反映する国際裁判所 (ロンドン) による1971年の判決へと繋がっていった背景には、何処となく日本の「東京裁判」の影すら透けて視えてくるのです(涙)

・・ここまで因数分解できていたでしょうか???(汗)

さらに輸出に係る前述の「或る特定の要素」とは、当時の国際輸出管理法 (いわゆる外為法) の附則にまるで則っていない違法輸出を意味する「密輸」であり、これは特に経済成長に喘いでいた旧東ドイツ側の商業的側面すら示しているとも指摘でき、なかなかに興味深い側面を含んでいることが分かるのです(汗)

今ドキの若い方々にはきっと何の話なのか分からないかも知れませんが、現在のドイツの首都「ベルリン」も、当時の旧東西ドイツ分断期に於いては「旧東西ベルリン市」にやはり分断されていたのです。

その際、あまりにも旧東ベルリン市から旧西ベルリン市に亡命する国民が多すぎたことに業を煮やした旧東ドイツ政府が、1961年に旧東ベルリン市と旧西ベルリン市との境界に「煉瓦塀 (上部に有刺鉄線を埋設)」を敷設したのが、1961年8月13日から始まった歴史事実なのです(涙)

つまり有刺鉄線と監視塔でグルッと囲まれて、旧東ドイツ側の完全武装した人民警察 (Deutsche Volkspolizei) 兵士によって、24時間監視され続けていたのは、旧西ベルリン市側だったことを話しています (旧東西ベルリン市の国境は、互いに有刺鉄線や煉瓦塀/監視塔を境界に検問所を設けて20〜30mの緩衝地帯を用意していた為、旧東ドイツ国民の国外逃亡は、老若男女の別を問わずまさに決死の覚悟だったと指摘できる)。

それはそうです! そもそもベルリン市の位置が旧東ドイツの中に含まれていた為、囲まれていたのは旧西ベルリン市側だったのです (ちなみに当時の旧西ドイツ側首都はボン市に位置していた)(笑)

このことから1989年11月9日に勃発した『ベルリンの壁崩壊事件』は、旧東ベルリン市と旧西ベルリン市との境界に敷設されていた煉瓦塀を破壊した、旧東ドイツ国民による一斉蜂起事件を指しているのです (表向きは国民が先導したクーデター)。

これを日本に例えるなら、戦後日本が「東日本国 (旧ソビエト連邦占領統治) / 西日本国 (米英仏占領統治)」に分断されている中、東日本国の中に含まれてしまった「東京都」もはやり分断されていて、その23区の何処かに「煉瓦塀+有刺鉄線+監視塔+検問所+緩衝地帯+武装公安警察」が存在したことを妄想すれば、どんだけ暗い時代になるのか分かると思います・・経済面で困窮していた東日本国の日本人は、挙って西日本国に「国外逃亡」を計っていたと言うストリーになりますね(笑)

・・東日本国の国民は、毎晩のように道頓堀の繁華街を夢見て、満腹感に浸りたがっていたかも知れません(笑)

戦後80年を期に、そんな妄想世界の映画など制作されれば、敗戦後に国が分断統治されなかった「史実」と共に (GHQが創った日本国憲法だと非難する前に)、まさに先達の尽力に対しどんだけありがたみを覚えるのか、そんなのも興味深いかも知れませんョ(笑)

このようにたかがレンズ銘板なのかも知れませんが、当方的には「先ずはその個体の素性から掴んでいきたい」と言う「知りたい」との情熱を・・今語っていることろで御座いまする。

何故なら、今現在の市場流通数に占める「DDR刻印個体」の占有率自体がそれを如実に物語っており、西側陣営への輸出数を遥かに上回って供給され続けてきた『証』ではないかと、当方はみているからです (残念ながらそれを明示する一次資料は未だ発見できていません)。

これは或る意味、前述してきた「西側陣営による東欧圏諸国への輸出規制」だった話とは、まるで正反対の実情を示しているのではないか・・との、当方の果てない疑念、そして疑念なのです(笑)

それこそいくらでもこのモデルに関する解説記事はネット上で探れますが、はたしてここまで述べてきた要素については、いったいどうなのでしょうか(汗)

・・誰も決して語りませんが、天邪鬼な当方の視線は、ちょっと異質なのです、ハイ(恥)

単にモデル銘を表すレンズ銘板だからと見過ごしてしまうには、あまりにもその個体が辿ってきたいにしえの時の流れを汲むのに・・少なすぎますョね(涙)

当方にとっては、そのような非常に細かな要素でさえ・・オールドレンズに対する尽きることない慈しみへの想いのひとつなのです。

・・そんな些細な事柄に思いを馳せて、また今夜の晩酌も、愉しッ(笑)

…………………………………………………………………………

今回解説する広角レンズ『MC FLEKTOGON 35mm f/2.4』は、その「初期型」が1972年に発売されていますが、ネット上でほとんど指摘されていない要素として、この焦点距離:35mmの広角レンズ「Flektogonシリーズ」の括りの中で捉えた時に「最短撮影距離:18cm」なのか「19cm」なのか、或いは「20cm」なのか・・について、ちゃんとその違いを明示できていません。

答えを先に言ってしまうならマルチコーティング化された『MC FLEKTOGON 35mm f/2.4』では、一番最初の「初期型」だけが最短撮影距離:19cmであり、後に20cmに統一された・・が正解です。

・・つまりこの最短撮影距離の相違から、必然的に光学設計は2種類顕在します。

その一方で、マルチコーティング化される直前、モノコーティング時代の終焉を迎えたギリギリのタイミングで発売されていた「オールブラック鏡胴モデル」たる「Flektogon 35mm f/2.8」の最終形態モデルこそが、最短撮影距離:18cmだったと指摘できるのです (つまりそこに光学設計確認の必要性が生まれる)。

従って黒色鏡胴になってからの括りで捉えるなら、最短撮影距離は18cm→19cm→20cmと変遷していったことになりますが、マルチコーティング化だけで捉えるなら、18cmは該当しないのです。

もっと言うなら、さらに遡るシルバー鏡胴時代の「Flektogon 35mm f/2.8」は最短撮影距離:18cm (Gutta Percha仕様のM42マウント規格品) の他、20cm (ゼブラ柄モデル) や35cm (シルバー鏡胴のexaktaマウント/M42マウント規格品) に36cm (Praktinaマウント/exaktaマウント/M42マウント規格品) と混在してしまっています。

これが明示するのは「最短撮影距離が変われば、同一光学設計のままでは造れない」ことから、明らかにこれら4種類の最短撮影距離を示すモデルバリエーションの相違が、そのままイコール「光学設計の再設計のタイミングを示す」と明言できてしまうのです。

それはそうです! 光学系の光路が変わるのですから、同一光学設計のままで済むハズがありません(笑)

これを考察していった時に、例えばどんなモデルでも「バックフォーカスを延伸させれば、近接撮影が短縮される」のは、マクロヘリコイド付マウントアダプタとか、エクステンション (純粋な延伸環/チューブ) などを介在させれば、最短撮影距離が縮まって仕様を超えた近接撮影が叶います。

近接撮影ができると言うことは、それだけ被写体に近づいて撮影できるワケですから、被写界深度が浅くなる/狭くなることを指し、結果ボケ量の増大にも期待を寄せられます。

しかしその時、その最短撮影距離が縮まった状態のままでは、当初の無限遠位置での合焦はピンボケのままになり不可能です (いちいちそれら中間媒体を外すか、マクロヘリコイド操作が必ず発生する)。

この事実からも分かるとおり、光路が変化すれば、そのままの光学設計ではイケナイのがご理解頂けると思うのです。

ちゃんとこういう説明を施して最短撮影距離の相違を述べている解説サイトが・・はたしてどんだけ存在するのでしょうか(汗)

そういう細かい配慮、気配りがあって初めて「オールドレンズ沼ギリギリの境界で、片足のつま先を突っ込むかどうか悩んでいる人達が大勢居ること」に対する情報共有に繋がるのではないかと、思うのです(笑)

(もちろん片足を突っ込んだら最後、ズブズブとハマっていくことになるのは必然ですが)(怖)

気づけば、顔の口間際まで沼の水が迫っていて、もぅ後僅かで息ができなくなる・・ところまで来ている人達だって、たくさん居るのです(笑)

・・まさに自分の人生と命を賭しての一大活劇の真っ最中ですッ!(笑)

ッて言いながら、実は晩酌の時にイジり廻せる心地良さに、それはそれでまた毎晩救われているワケで (癒やされちゃってる)、一蓮托生とは・・こういうことなのかも知れませんョ(笑)

そこに当方の整備が重なれば・・きっとニヤついている姿に・・またいと愉しッ! なのです(笑)

当方がオーバーホール作業しているさなか、そんなことを妄想しながら、一足先にニマニマしているのです(笑)

それはバイクだろうが車だろうが、趣味趣向の中で同じ話なのでしょうが、今ドキのデジタルなレンズとは違って歴史や背景に造ってきた人達の意地や苦労が知られて、合わせて光学設計の真髄まで探れるとなれば・・お手元のオールドレンズの隅から隅まで堪能できる話であり、当方のこのブログは、それを皆さんと共有化したいのですッ。

・・勝ち取れ、さすれば与えられんッ! そう言う心境なのです(笑)

《モデルバリエーション》

※オレンジ色文字部分は最初に変更になった諸元値の要素を示しています。

初期型:1972年発売

初期型:1972年発売

最短撮影距離:19cm

最小絞り値:f16

MC刻印:MC

前玉固定環:薄枠

銀枠飾り環:距離環のみ

製造番号:9,800,000〜10,000,000の前で消滅

前期型-Ⅰ

前期型-Ⅰ

最短撮影距離:20cm

最小絞り値:f22

MC刻印:MC

前玉固定環:薄枠

銀枠飾り環:距離環のみ

製造番号:混在 (10,000,000〜、リセット後0700〜30,000)

前期型-Ⅱ

前期型-Ⅱ

最短撮影距離:20cm

最小絞り値:f22

MC刻印:MC (マウント面に電気接点端子装備)

前玉固定環:薄枠

銀枠飾り環:距離環のみ

製造番号:混在 (10,000,000〜、リセット後0700〜15,000)

中期型-Ⅰ:1980年代

中期型-Ⅰ:1980年代

最短撮影距離:20cm

最小絞り値:f22

MC刻印:MC

前玉固定環:幅広枠

銀枠飾り環:距離環のみ

製造番号:リセット後0700〜70,000

中期型-Ⅱ

中期型-Ⅱ

最短撮影距離:20cm

最小絞り値:f22

MC刻印:MC

前玉固定環:幅広枠

銀枠飾り環:無

製造番号:混在 (リセット後47,000〜70,000)

後期型-Ⅰ

後期型-Ⅰ

最短撮影距離:20cm

最小絞り値:f22

MC刻印:白MC (auto表記附随)

前玉固定環:幅広枠

銀枠飾り環:フィルター枠

製造番号:混在 (リセット後30,000〜)

後期型-Ⅱ:〜1990年まで生産され終焉

後期型-Ⅱ:〜1990年まで生産され終焉

最短撮影距離:20cm

最小絞り値:f22

MC刻印:白MC (auto表記附随)

前玉固定環:幅広枠

銀枠飾り環:無

製造番号:リセット後14,000〜,70,000〜220,000サンプル取得終

・・上記に挙げたモデルバリエーションの変遷は、製造番号を基準に据えておらず、あくまでも筐体外装の意匠まで含めた「仕様諸元の変遷」を基準としています。

逆に言うなら、製造番号を使って「純然たるシリアル値に並べた時、これらモデルバリエーションはそのシリアル値の中に混在していく」ことを・・察知できているでしょうか???(汗)

つまり製造番号の増分に従って、キッチリとモデルバリエーションが分かれていなかったことを指摘しています。

この点についても非常に多くのネット上解説で着眼点に据えていません(笑)

どうして製造番号順に並べた時 (つまりシリアル値の昇順)、例えばその中で仮に前期型 → 後期型 → 中期型 → 後期型 → 前期型 のように、まるでバラバラ状態にモデルバリエーションがバラけていくのでしょうか???

そんなふうに製産時点で製産ラインを分けて、いちいち古い世代の構成パーツまで用意して、製造番号順に組み立てて出荷していた・・としたら、どんだけ非効率的で、非合理的なコスト管理だったのかと、指摘できませんか (誰が考えても分かる)???

製造番号帯の中で、後期型が現れた後に再び前期型の個体が混在する根拠を説明できないのです!

この点についても真正面から果敢に挑んで研究した人が・・誰一人いません。

それはそうです! 外から外観だけで判定を下すには、あまりにもその判定材料が少なすぎるからですッ!

だからこそ、当方は引っ越す前のブログで、何度も何度も執拗にそういう検証ができる唯一の立場・・整備者・・こそが、解説を行う使命を持つのだと語ってきましたが、誰一人ヤリません(笑)

内部構造の変遷から捉えた明確なモデルバリエーションの把握こそが、製造番号を違えてもなお、その信憑性を担保できる最大の『根拠』なのだと・・言っているのです。

するとではこのように製造番号帯のシリアル値の中でモデルバリエーションがバラけていってしまった理由とは・・いったい何だったのでしょうか???

その答えが『製造番号事前割当制度 (つまり計画生産)』なのです!

この概念を知ったのは、もちろん当時の旧東ドイツの経済商業面を専門分野として研究していた人達の研究論文を読み漁って、ようやく把握できた、非常に長い時間を費やしてしまった背景もありますが、それにも増して、実は当方自身がオーバーホール工程の中で「内部構造や製品設計の違いと言う、そもそもの物理的障壁にブチ当たっていた」ことを指して述べています。

外見上は同一にしか見えないのに、完全解体してバラしてみると、内部構造が微妙に違う個体が複数現れるのです。

それは内部構成パーツの設計自体の相違はもちろん、ひいてはメッキ加工塗色の違いや切削レベルまで違ってきます。

それを考察した時「単なるそれら構成パーツの下請け会社が違うから」との指摘も、確かにネット上の一部解説にはありました。

然しそうなのだとしても、ではどうして下請け会社に「設計の変更まで許してしまうのか」と言う、非常に素直な疑問しか湧いてきませんでした(汗)

下請けの立場である以上、親会社の許可なく製品設計自体の変更は不可能なハズです。

そしてこの点を指摘していた研究者が、1人だけ居たことを当方は論文を読んで知っています (現在はもぅその論文が発見できません)。その研究者の対象製品分野は、旧東ドイツに於ける「農業機械」の分野でした・・まるで同じ視点に立ち、シリアル値台帳の中でモデルバリエーションが混在していく要素に疑問を抱き、それを検証していった内容でした(汗)

結果、そこに現れた結論づけは『旧東ドイツにおける計画製産と増減産制御の基礎的前提』と言う研究論文の内容でした (論文の標題は全く違います)!(驚)

この時、全てが納得ずくで一瞬のうちに判明し、あらゆる障壁が音をたてて崩れていったのですッ!(涙)

「計画製産」は実はなにも旧東ドイツだけに限定した話ではなく、あらゆる産業工業分野で相当に昔から採り入れられていた、既知の製産管理/制御概念の一つです。

市場のニーズに従い、その時々の需要と供給バランスに商機を狙って、限りなく企業利潤の追求に差し向けていく概念です。何を何台製産するのか、事前に計画性を以て臨むのは特に珍しい話でもありません(笑)

然しそこにオールドレンズと言えども「旧東ドイツの産業工業体制」に大きく影を落としていた旧ソビエト連邦の「計画製産」と言う全体社会主義の中での思想が、CARL ZEISS JENA DDRにも反映されていたのが窺える・・と今ここで述べています。

またその「増減産体制の制御手法」として、競合他社の吸収合併と同時に、その吸収企業の製産工場に対する内部構成パーツまで含めた製品設計まで一任した「自社工場機械設備の状況を最優先した増減産制御の根本的思想」にまで及び、初めて外見が同一でも、内部構造や構成パーツの一部に相違が現れるリアルな現実に遭遇できたのです(汗)

さらにその増減産体制の根幹は「減産の最終手段は、その企業自体の削減消滅」であって、工場機械設備と人材を含めた再統合/吸収を経て調整するのは、今も昔も変わらないリアルな現実なのだと・・思うのです(汗)

これは旧東ドイツ側で製産されたオールドレンズ達ばかりを対象に考えるよりも、実は旧ソビエト連邦時代に製産されていた「ロシアンレンズ」のほうで考えると、むしろ逆に理解し易いのです。

ロシアンレンズは、製造メーカーと言う概念を持たず、全てのモデルは「製産工場を単位としてブランド表示させていた」点に考察を繋げれば、納得できると思います。

或る一つのモデル銘を持つタイプでも、複数の製産工場が関わり、その製品設計も筐体外装の意匠も、何もかも別モノなのに「同じ名前」と言うオールドレンズが、ロシアンレンズに多数顕在しています。

この複数工場で並行製産していくと言う考え方こそが、旧ソ連時代の増産体制の一つの手法であることを、それら研究論文を読んで知りました (分野は農業機械分野でしたが)、その一方でその複数工場に同一モデルの製産を一任する時、その製品設計は「一任先製造工場の機械設備の状況を優先させる」のが、当時の旧ソ連の「産業工業5カ年計画」を代表とする計画製産の基本的概念だったのです(汗)

結果、ロシアンレンズには同一モデル銘なのに、カタチが異なるオールドレンズが現れますが、旧東ドイツでもそれに似た政策が採られていたことを理解したのです(汗)

これが当方がオーバーホール作業の為に完全解体してバラした時にブチ当たった障壁であり、敢えてその一例を挙げるなら、例えば旧東ドイツのシルバー鏡胴時代の銘玉の一つ「Biotar 5.8cm f/2」などと言うモデルでも、外見上大きな相違を確認できないものの (例えば締付ネジの位置が違うなどの相違が確認できる)、バラしてみると、まるで別モノの製品設計だったことを事実として把握しています。

その時に初めて発見した真実が「内部構成パーツに被せられているメッキ加工塗色の色合いの違い」だったのです!(驚)

従ってこの考え方はオールドレンズにも該当できる要素だと確信を得たワケで、例えば完全解体していった時に、内部構成パーツのメッキ加工塗色の違い・・大きくはオリーブ系 → グリーン系 → ライトブルー系 → パープル系と言う、モデルの変遷として括った時のピーク時には、最大で3種類が顕在していたメッキ加工塗色だったのに、最後の1980年代時点ではパープル系のみに統一されていった・・ルールを発見し、吸収/統合を繰り返していった最終的なCARL ZEISS JENAと言う、77,000人を優に超える従業員を抱えた巨大企業の成りの果だったことが理解できたのです。

これはまさに戦後すぐの時期に登場していた製品群を完全解体すると、その当時は「シルバー鏡胴モデルの時代」でしたが、オリーブ系 → ライトブルー系 → パープル系と言う3種類のメッキ加工塗色が、様々なオールドレンズのバリエーションの中に登場しているのを把握しました。

その際、パープル系のメッキ加工塗色を被せていた構成パーツの多くが「光学系に集中していた」事実から、Carl Zeiss Jenaの母体工場で事前製産された、光学ガラスレンズや光学系の構成パーツを、配下の別工場に移送して、そこで別の製品設計の中に組み込んで製品に仕上げていったと推測したのです。

つまり先の例で言う「Biotar 5.8cm f/2」ならば、確認できている違いで「2つの全く異なる製品設計がその当時顕在していた」ことを把握できています (但し光学系だけは2つ共に同一の設計)。

次の時代「ゼブラ柄時代」で確認できたメッキ加工塗色は、多くのオールドレンズでグリーン系 → ライトブルー系 → パープル系のやはり3種類なるも、ついにオリーブ系のメッキ加工塗色の構成パーツの存在は1本たりとも確認できなかったのです(汗)

この事実は今現在の累計総扱い本数569本と言う、Carl Zeiss Jena製だけに限定したモデルの中で捉えた時に、確認できている事実なのです。

そしてゼブラ柄時代が終焉を迎え、いよいよ黒色鏡胴モデルの最終段階に到達すると、パープル系のみと言う最終形態だけに限定されました。

つまりこの時、凡そ1960年代後半辺りからの話になりますが、完全解体すると内部構成パーツのメッキ加工塗色にグリーン系 → ライトブルー系が次第に確認できなくなっていったことを指して述べています (グリーン系のメッキ加工を施していた製品設計が、先に消えていきます)。

もちろんこれらメッキ加工塗色に注目した時に、その個体の製造番号の並びはバラバラになりますが、当然ながら筐体外装の意匠の変遷 (モデルバリエーションのこと) すら連動していくとなれば、自ずと製造番号帯の集約性はある程度明確に指摘できる集まりを示すので、それを以てして「計画製産/増減産体制」と言う概念が旧ソ連側から指示され、旧東ドイツ側でも大々的に進められていたと受け取ったのです。

これが当方が論文から知り得た、当時旧東ドイツの産業工業面に於ける、その中の「精密光学機械VVB (局)」と言う体系の中の筆頭格 (一番上) に君臨していた、Carl Zeiss Jenaによる、その配下を連ねた組織体系の仕組みだったのだという理解なのです。

ちなみにCarl Zeiss Jenaの直下に居たのがフィルムカメラメーカーだった「PENTACON (ペンタコン)」であり、オールドレンズ製品を希求していたことから、ついにMeyer-Optik Görlitz (マイヤーオプティック・ゲルリッツ) と言う、やはり戦前ドイツ時代からの老舗光学メーカーを吸収し (1968年春に吸収合併)、PENTACON配下に据えてしまった (結果、Meyer-Optik Görlitz製オールドレンズの全てのモデルが、1968年の秋以降にPENTACON銘にすげ替えられていった) 歴史的事実すら掴んでいるのです(涙)

・・当方はこの事実を指して「悲劇の光学メーカー、Meyer-Optik Görlitz」と語っています。

それは敗戦時の (どうしてタイミングを逸してしまったのかと悔やまれてなりませんが)、Meyer-Optik Görlitzが「軍需機械工業VVB (局)」に配属されてしまい、且つその他多数の中に含まれてしまったことに悲劇の始まりが起因しています(涙)・・そうなのです、光学精密機械VVBに配属されなかったのです(涙) その結果、光学製品をメインに据えて製産することが制限される状況に追いやられてしまいました (それはそうです。軍用光学製品の製産が優先されるからです)(涙)

従って『ベルリンの壁崩壊事件』が勃発した1989年末時点で残った、パープル系のメッキ加工塗色だけが、実はCARL ZEISS JENA母体工場での製産品に被せられていた塗色なのだと・・結論づけできたのです(汗)

(従って今回扱うモデルの内部構成パーツもパープル系のメッキ加工塗色しか確認できません)

以上がモデルバリエーションに於ける、製造番号との絡み合いの中でのバリエーションの撹拌性と、さらに一歩進んだ内部構造の違いと言う角度に注目した、当方独自の考察とその結論です。

このような主張をしている人間は居ないので、あくまでも当方の着眼点からの論説にすぎない・・ことを、ご留意下さいませ。

![]()

ここから先で解説している内容は、最初にこのモデルが実装している光学系に関する、特許出願申請書を基にした考察、或いは実装光学系の基本成分から捉えた描写性の特徴と、次に完全解体してオーバーホール工程を進めていく中での、各工程での着眼点やポイント、或いは整備作業時の留意点やコツなどについて解説しますが、その中で内部構造を基にした「このモデルを調達する時、或いは操作する時の、気にすべき注意点」などにも言及していきます。

特に筐体の一部を代替転用させた「ニコイチ」に関する情報については、きっと興味関心をそそられる方が多いのではないでしょうか・・(笑)

それこそがむしろ皆様にとっては最も知りたい内容なのかも知れない・・との思惑です。

なおその中で、特に現在のネット上で相変わらず語られ続けている旧東ドイツに於ける「人民公社」或いは「人民公社VEB」との名称使用についても、その間違いを追求しています。

ここからは先にこのモデルの光学系について解説を進めていきます。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

元来「Flektogon 35mm f/2.8」というシルバー鏡胴モデル → Gutta Perchaモデル (距離環ローレット (滑り止め) に合成樹脂/皮革を貼り付けたタイプ) → ゼブラ柄モデル → 黒色鏡胴モデルという変遷が既にあり、それに伴い最短撮影距離も変わった結果、光学設計は最低でも5種類存在するのが道理ですが、実はこれらのモデルは全てモノコーティングです。

一方今回扱うマルチコーティング化された「MC」刻印をレンズ銘板に含むモデルは、最短撮影距離:19cm (初期型) と、それ以降の20cm (前期型以降) の2種類しか光学設計の変遷を捉えていません (20cmの中で後期型は、俗に白MCと呼ばれています)。

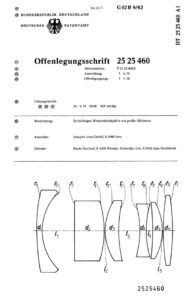

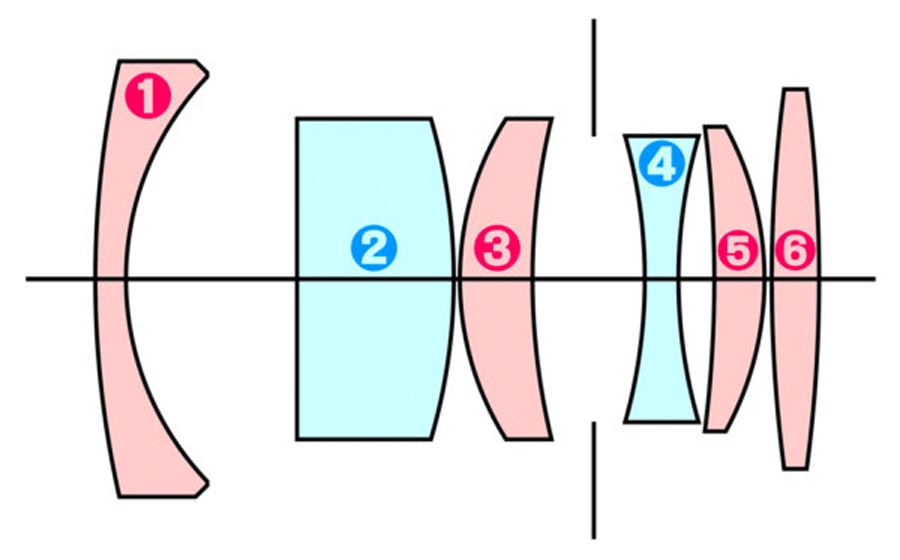

←『DE2525460 (1974-09-23)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE2525460 (1974-09-23)』ドイツ特許省宛て出願

JENOPTIK JENA GMBH在籍時の・・、

Gerhard Risch氏とUtz Schneider氏両名による発明

前述のように1953年に特許出願申請書が出願されていた「Flektogon 35mm f/2.8」に於ける光学設計が既に存在する為、その際の光学設計者は「Harry Zöllner (ハリー・ツェルナー)」博士と「Rudolf Solisch (ルドルフ・ゾリッシュ)」氏両名になりますが、概ねZöllner博士に係る比重が多いのではないかと受け取れます。

一方で上左図から、マルチコーティング化に際してはZöllner博士配下の別の光学設計技師の手によって発明されていることが分かります。

これは実はそのマルチコーティングの蒸着コーティング層の発明自体に、CARL ZEISS JENA DDRが相当手間取ってしまったことに起因しており、或る意味今回扱ったこの「MC FLEKTOGON 35mm f/2.4シリーズ」の発売が、1972年まで遅れてしまった最大の要因だったとも言いかえられるのですが、この蒸着コーティング層の研究開発に関する情報については、また別の機会に一次資料を挙げて解説を試みたいと考えています。

そこには当時の最新の硝材を用意してもなお「F2.4」と言う、既知の (先に焦点距離:35㎜内で発売されてしまった) フランス製広角レンズ「35㎜/F2.5」の製品に対する、尽きることない恨みが残っていたダーク面すら、感じ取れるからです(笑)

だからこそ、当方はこのモデルの「F2.4」と言う開放f値の、非常にハンパな数値の根拠に充てがっています(汗)・・それほど先を越され、且つ自身が発売した「Flektogon 35mm f/2.8」でも決して追い越せなかった、長年の宿怨が込められていたのだと、ちょっとしたホラー的な感覚すら抱いています(笑)

・・この点についてもまた「Flektogon 35mm f/2.8」の解説のほうで、取り上げたいと思っています。『ホントはF2.8ではなかった!』なんて言う内容も、オモシロイかも知れませんョ(笑)

・・オールドレンズには、そういう恨み辛み、片意地張った固執さえ透けて視えてくるから、オモシロイのです!(笑)

ちなみに在籍光学メーカー銘の「JENOPTIK JENA GmbH (イェノプティック・イエナ)」は、戦前Carl Zeiss Jenaから引き継ぐ旧東ドイツの光学メーカーの一つで、Carl Zeiss Jena傘下に組み込まれていた人民所有企業 (VEB) の一つです。

なお、この旧東ドイツ時代の企業を指して「人民公社」或いは「人民公社VEB」と呼称する傾向が、未だにネット上でとても強いですが・・違いますッ!

ハッキリ言って「人民公社」の本質は、中国の農村部で、中央から孤立化していた従前の「合作社」と言う協同組合を超越させて、当時の毛沢東共産党主席指導により誕生した、集団生産と集団生活を基本形として体系的に組織化した体制の一環であり、農業工業商業含めた、地方組織の一体形成を目的としていますから、まるでその趣旨が違います!(笑)

そもそも旧東ドイツを占領統治していたのは旧ソビエト連邦ですから、その体制の構築に際して中国の (しかも農村部の) 体系を参照して採り入れるハズが・・ありません!(笑)

そんなことは、ちょっと考えれば誰でも分かると思うのですが、未だに「人民公社」呼ばわりが横行しています(汗)

これは既に様々な専門研究者の論文で明白になっている既知の事実ですが「VEB (Volkseigener Betrieb)」の略であり、これを和訳すると直訳では「人民所有経営」になり、通称として「人民所有企業」が該当します。

この概念は当然ながら占領統治国である旧ソ連の全体社会主義体制に基づく基礎的な体系でありシステムです。従って本国旧ソ連国内で執られていた「産業工業5カ年計画」の趣旨に100%沿ったカタチで、旧東ドイツでも緩行され、その最小限の単位として旧ソ連国内では「国営企業」とする一方、占領下の旧東ドイツでは「人民所有企業」に据えました。

いずれも中国の「人民公社」とはまるで正反対の概念に基づき、人民公社が働き盛りの農村部青年女子を一括的に集団組織として養うのに対し (完全な配給制度ではなく、所属青年女子を養育し、教育し、鍛えることを主眼に据えて給食含め、必需品を支給していた点でまるで別モノです)、旧東ドイツのVEBは「あくまでも企業単位」との利潤追求型の概念をその基本に継承しています。

但し、全体社会主義体制に基づく当時の概念なので、企業利潤は全て国に吸い上げられ、再配分との名目で給与とともに主要生活必需品に至るまでが支給されていく配給制度の体制です。

同じ配給制度にしても、共産党が養育してくれていると言う概念が強い為に、そこに個人の自由は極限まで排除させられていた中国に対し、旧ソ連や旧東ドイツのそれは「あくまでも利潤の追求」が主眼ですから、その中での配給は最低必需品の配給を指し、それ以上は個人の自由に委ねられていました。

さらに給与と言う概念は人民公社には基本的に存在せず、あくまでも集団による分配が基本であったのに対し、旧東ドイツのVEBでは給与が役職や職責/階級別に存在しています。

またその一方で旧ソ連に対する戦時賠償組織体系として「SAG (Sowjetische Aktiengesellschaft)」と言う企業体が存在し、和訳すると「ソビエト株式会社」みたいな名称になってしまいます(笑)

このSAGは、戦時賠償の目的だけで接収されたドイツ企業を指し、利潤の再配分の対象には含まれていなかった為、従業員の給与は最低水準だったことを知りました(涙)

従って全ての企業体を指す、単位のようなイメージの名称は、旧東ドイツでは「VEB (人民所有企業)」が正しいのです。恥ずかしいですから、できるだけ「人民公社」とは解説しないようにしましょうね (もちろんwikiに載っているのは知っていますが)(笑)

…………………………………………………………………………

話を戻して、上の左図特許出願申請書の記述内容を和訳した内容をグリーン色文字で表記します。

すると「広い対角画角を持つ6枚構成の対物写真広角レンズ」との出だしで始まり「本発明は、口径比が1:2.4で、且つ対角画角が62°、バックフォーカスが1.08fを超える6枚構成の広角レンズに関する」との具体的仕様諸元を明確に語っています。ここで言う「バックフォーカス1.08f」の「f」は焦点距離を表すので、そこから計算すると「1.08 x このモデルの焦点距離:35㎜=バックフォーカス:37.8㎜」を超えると述べていることを意味しています。

するとこの時、M42マウント規格のフランジバック:45.46㎜から差し引くと「+7.65㎜」になる為、後玉端から▲7.65㎜の位置にマウント面が来ていれば良いことになりますし (マウント面の位置が、後玉端から前玉側方向に移動すると想定した時の話/後玉端がマウント面から突出しているマウント規格を想定した時の話)、例えばexaktaマウント規格ならフランジバック:44.7㎜から「▲6.9㎜」後玉端より被写体側方向にマウント面が来ていれば良い計算になりますョね(笑)

こういう説明をちゃんとネット上で解説してくれるほうが、その他の条件の時に自分で計算できるのではないでしょうか。従って特許出願申請書などの記述内に「1.08f」などの数値を発見すれば「f=焦点距離」と記憶しているだけで、バックフォーカスが求められます。

当方は光学知識ドシロウトレベルなので(恥)、このようにオールドレンズの現実的な尺度から入っていかなければ・・理解に結びつきません(汗)

その意味で、光学知識の勉強を今頃行っていますが(恥)、その際に捉える/追求する着眼点の角度は「ドシロウトが真っ正面から光学知識を勉強したら、どうなるのか???」と言う姿勢で臨んでいる為、別ページで解説している『第60話:オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』をご覧頂ければ (途中から有料閲覧項目に変わります)、ここに説明したような咀嚼した解説で理解を深めることができるように仕向けています(笑)

・・是非、引き続きご購読下さいませ。

◉ フランジバック

レンズマウント面から撮像面 (フィルムカメラならフィルム印画紙面でデジカメ一眼/ミラーレス一眼ならば撮像素子面) までの距離

◉ バックフォーカス

光学レンズの後玉端から撮像面 (フィルムカメラならフィルム面でデジカメ一眼/ミラーレス 一眼ならば撮像素子面) までの距離

◉ アンダーインフ

無限遠合焦しない状態を指し、距離環距離指標値の∞位置に到達するまで一度も無限遠合焦せず、且つ∞位置でも相変わらず無限遠合焦していない状態を現す。一度も無限遠合焦しないので遠景写真が全てピンボケになる。

◉ オーバーインフ

距離環距離指標値の∞刻印に到達する前の時点で一度無限遠合焦し、その位置から再び∞刻印に向かうにつれてボケ始める状態を指す。一度は無限遠合焦しているのでその位置で撮影すれば遠景のピントがちゃんと合焦している。

記述の話を続けます・・。

「これまで知られているこのレンズまたは類似の構造のレンズには、6 枚以上のレンズから構成されるか、1 : 2.8 の開口比までしか補正が満足できないか、非常に高価なランタンガラス、強い曲率半径、前面レンズの大きな直径など、技術的に不利なパラメータがあるという欠点があります」と記しており、これが指す既知の発明案件とは、まさに従前の「Flektogon 35mm f/2.8」の光学設計に関する特許出願申請書を指して語っています。

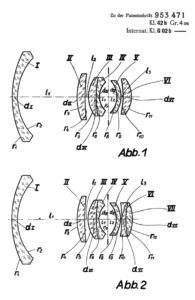

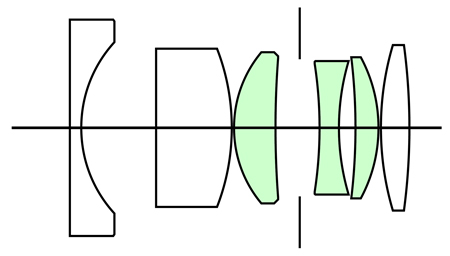

←『DE953471C (1953-12-19)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE953471C (1953-12-19)』ドイツ特許省宛て出願

Carl Zeiss Jena在籍時の・・、

Harry Zöllner氏とRudolf Solisch氏両名による発明

確かにこの特許出願申請書が「Flektogon 35mm f/2.8」の光学設計に該当しますが、前述したように最短撮影距離が最低でも4種類はマウント別に顕在する為、フランジバックの問題以前に最短撮影距離が異なれば同一光学設計には成り得ません(汗)

この特許出願申請書に関しては「Flektogon 35mm f/2.8」のほうの掲載ページに委ねるとして、今回扱うモデルの上左図の特許出願申請書内記述について、さらに探っていきます。

「非常に優れた画質を提供しながら、構築が簡単で製産コストが安いシステムを作成します。開口誤差の大幅な改善と、それに伴う開口比の増加、そして下方コマ収差および上方コマ収差の同時拡大は、個々の面に渡る屈折力の特別な配分によって可能になりました。すなわち、前玉において、絞り領域に面する第1正レンズの半径は、下方コマ収差を本質的に改善する一方、それに続く正メニスカスレンズは、開口誤差に決定的な影響を与える。さらに、本発明では前玉レンズの直径を小さくすることができた」と述べています。

・・何を言っているのか分かりませんか???(笑)

要は第1に製産コストを意識して光学設計している点を明確に述べています。これは非常に重要な要素です。

さらに前玉の外径サイズを小さくすることを主眼に置いていたことも明らかになりました。その中で上方/下方コマ収差の改善を狙っており、それは斜球面収差補正の一環として、前側入射瞳に対する上縁線/下縁線での光軸との交点との関係性から、結像面の非点収差補正を狙っていると受け取れますから、究極的に言うなら「像の平坦化=解像度の向上」を求めていたことが分かります。

このような像の平坦化とは、要はひと言に言ってしまうなら、解像度を向上させることを指し、入射光が1点に正しく収光することを目的として補正効果を上げていくことを述べています (但し集光ではありません)。

それはそもそも光学系内の光学ガラスレンズが「球体の一部を切り取ったカタチだから」と指摘でき、結果的にその球面の弧を描く湾曲面を入射光が透過していく時に「光の (入射光の) 波長別に屈折角度が異なる物理的現象」から、透過光は一点に結像していかない問題を指している表現であり、そのような状況を改善させる、或いは補正する作業を指して「像を平坦化させる」と表現します。

するとそれらを狙う補正について「このため、後群の中央レンズは強い正メニスカスレンズとして形成され、最終レンズは、両方の面の屈折力はほぼ均等に分散されているため、絶対値で見てもこの屈折力分布により、他のすべての像収差は最適に補正されます」としています(汗)

つまり収光 (集光ではアリマセン) の最大のポイントは、光学系後群側の第5群凸メニスカスレンズであると、特許出願申請書内で語ってしまっていることに注目する必要があるのです!(驚)

このポイントのおかげで、このモデルの光学設計上の肝が「光学系第5群の凸メニスカスレンズだった」ことが確定してしまいます (しかもランタン材を含有すると暴露してしまっています)(汗)

◉ 集光

光を (1点に) 集める物理的現象そのものを指し、虫眼鏡の原理に同じ

◉ 収光

光を集める内容の全般を含み、且つ光学設計の中でどのように光を制御していくかに係る作業を指す

そして記述を読み進めると、最終的にこの光学設計の発明では幾つかの仕様でパラメーターを提供できる広範囲な発展を促せると語っており、全部で3種類の実証を行い仕様諸元値を明示しています。その中で最終的に2番目が掲載図面を示す仕様であり、且つ最後の3番目の諸元値は「この発明の限界点を示す」とまで紹介してくれています(涙)

・・こういう分かり易い特許出願申請書の記述って、マジッで助かります!(祈)

…………………………………………………………………………

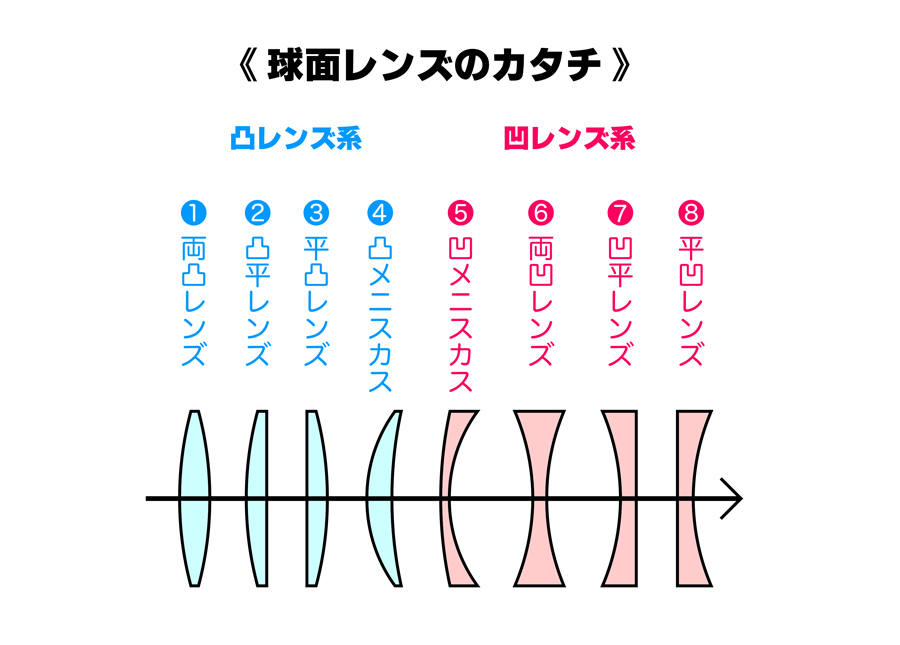

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学ガラスレンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

…………………………………………………………………………

↑従って特許出願申請書掲載の仕様諸元値の中から掲載図面を示すと記されていた2番目の諸元を参考に、光学ガラスレンズの硝材一覧からピックアップして当てはめたのが上の光学系構成図です。

↑従って特許出願申請書掲載の仕様諸元値の中から掲載図面を示すと記されていた2番目の諸元を参考に、光学ガラスレンズの硝材一覧からピックアップして当てはめたのが上の光学系構成図です。

ちなみに上図はこの特許出願申請書の掲載図面を当方の手によってトレースした図です。

❶ BK7 (ホウ素クラウンガラス)、屈折率:1.51975nd、アッベ数:63.58vd

❷ BaF9 (バリウムフリントガラス)、屈折率:1.64328nd、アッベ数:47.81vd

❸ SK14 (重クラウンガラス)、屈折率:1.60311nd、アッベ数:60.60vd

❹ SF3 (重フリントガラス)、屈折率:1.74000nd、アッベ数:28.23vd

❺ LaK9 (ランタンクラウンガラス)、屈折率:1.69064nd、アッベ数:54.76vd

❻ SK16 (重クラウンガラス)、屈折率:1.62041nd、アッベ数:60.32vd

・・こんな感じです。

この時、特許出願申請書内記述を参考にすれば、光学系第5群である ❺ LaK9 (ランタンクラウンガラス) こそが「このモデルの解像度を決定づけている最大の貢献者」と指摘できますが、実はこの硝材には「ランタン材」を含有している為、そもそもこの光学硝子基材を精製する際にランタン材を含有させることで「屈折率を10%分向上させることを狙ってきた屈折率重視型の硝材」であることからも、この第5群でグイッと強制的に屈折率を活かして収光制御していることが分かります。

そしてこの ❸ と ❹ に❺ の3つの構成を使って、色消し効果を最大値に持ってきていることが、これらの硝材 (屈折率とアッベ数の関係性) から理解できます。

・・これ何処かで聞いた記憶がありませんか???(笑) そうですッ!3枚玉トリプレット型光学系ですね!

つまり ❸ で高い屈折率を利用する中で、高いアッベ数から色分散性を抑えつつも次の ❹ に透過光を渡していきます。ここで ❹ は、さらに高い屈折率と低いアッベ数を活用して、入射光成分の色を波長別に分散させて「必要とする波長だけピックアップしている」ことが分かります。

そして次の ❺ ではやはり高い屈折率を活用しつつも高いアッベ数で色分散性を抑えて、ピックアップしてきた波長だけを最終 ❻ の後玉に渡して、ここでも屈折率を最大限に活用しながら強制的にグイグイと曲げつつも、結像に向けてアッベ数の高さを利用して色ズレを最後まで抑えている透過光の流れが見えてくるのです!(涙)

従って、まさに特許出願申請書内の記述のとおり「このモデルの真髄は、光学系第5群の ❺ 凸メニスカスレンズであるLaK9と言う硝材」だと、100%理解できたのです!(涙)

ちなみにアッベ数は、光の波長ごとに異なる屈折率の変位を示し、光学硝子材に拠る分散度合いを示す分散率の逆数でもあります。

◉ アッベ数 (単位:v)

入射光の波長に対する屈折率の変位を示し、光学硝子の色分散性を表す性質を意味します。アッベ数が高い=色分散性が低い (色滲みが少ない)、アッベ数が低い=色分散性が高い (色滲みが多くなる) と言う現象を指し、その波長の分散性を活用して収光能力を制御していく概念の一つです。

このことからアッベ数が高い数値の場合、色分散性が低くなり色収差の発生が低減できると説明できます。また屈折率が高いほど球面収差の発生量が低減されるものの、その反面光学硝子材の内部を透過していく光の速度は低くなります (屈折率が低いほど透過速度が速い)。

このような関係性を考慮し光学系内に使う光学硝子材の種別をチョイスしいくのが、光学設計者の一つの仕事内容です。

色付の光学硝子材はクラウンガラスを意味し、 色付の光学硝子材がフリントガラスです。これら硝子材の種別をサクッと述べると「ソーダガラスの分類:クラウンガラス」であり「鉛ガラス:フリントガラス」とも言え、アッベ数50〜55 (v) 以上をクラウンガラス、以下をフリントガラスと呼びます。

←ちなみに左の光学系構成図こそが、オーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

←ちなみに左の光学系構成図こそが、オーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

グリーン色に 色付した、要素こそが、このモデルの光学設計に於ける基本成分を表し、光学系第3群〜第5群までの「3群3枚トリプレット型光学系」であることが分かります (光学系構成図の中の黒色縦線は、絞り羽根の位置を明示しています)。

トリプレット型と言うことは、ピント面の解像度感がカリッカリッと言う方向性よりも、実は「繊細感重視系」の写りに仕上がるハズなので (要は球面収差関係の補正に未だ限界を抱えているから)、それをごまかすと言ったら語弊に繋がりかねませんが、コントラストを強く執ってくることで「見かけ上の解像感の向上を狙っていた光学設計手法」・・光学設計の中で、特に反射光に関するフレア増感抑制を強めている・・ことが考えられるのです。

或る意味、そこにこそ蒸着コーティング層をマルチコーティング化させてきた目的がガバっと被さってくるワケで(汗)、このモデルの描写性能の中には、マルチコーティング層に拠る恩恵が、相応に影響を与えていると指摘できるのです。

しかもモデルバリエーションの中でチェックした時、或る時はプルシアンブル〜の蒸着コーティング層を強化したり、或る時はグリーン色の光彩を放つ可視光域の中間領域を強めて「コントラストの偏り感 (要は濃すぎてウザイ)」を弱めたりとか・・姑息な手段に打って出ているのが分かるという、オモシロイ一面すら発見できてしまうのです!(笑)

・・被せている蒸着コーティング層に着目するとは、そういう戦略を読み取ることを意味すると、皆さんも知るべきですね。

それが「F2.4」と言う極僅かにF2.5よりも明るい、歯ぎしりしている宿怨の現れなのです!(笑) 被せる蒸着コーティング層で狙える戦略なんて、せいぜいそんなレベルですからッ。

・・その為だけに発売を遅らせてしまったなんて、ちょっとウケます(笑)

するとその前方に配置されている2つの光学ガラスレンズ、第1群前玉の平凹メニスカスレンズと第2群の平凸レンズの2つは「レトロフォーカス」たる目的と役目の為に前衛配置されている要素であることが、この光学設計の中で判明します。

「レトロフォーカス」と言うコトバは、実はフランス語の「rétro (後退)」と「focus (焦点)」を合わせた造語で、フランス語では「レトロフォーキュス」のような発音になります。

これはそもそもフィルムカメラ側の内部の問題が大きく影響しています。

戦前〜戦後のフィルムカメラの中心的普及は圧倒的にレンジファインダーカメラが主体でしたから、マウント面に装着したレンズの「後玉端からフィルムまでの距離が短い」環境であったのに対し、特に戦後になって登場した、クイックリターンミラーを装備してきた一眼 (レフ) フィルムカメラは、マウントに装着したレンズの後玉端からフィルムまでの距離が延伸してしまいました・・クィックリターンミラー分の空間が増えたからです。

その結果、従来のレンジファインダーカメラ向けに様々な光学メーカーが供給していたレンズシステムの中で、特に標準レンズ域モデルよりも「広角レンズ域モデルの後玉端からの距離=バックフォーカスが短すぎて、その光学設計を転用できない」問題に直面します (広角レンズ域になると、対角画角が広がる為、その結像に際しバックフォーカスが延伸した時、そもそも結像させられない)。

結果、バックフォーカスを延伸させてクィックリターンミラーを超えてフィルム面に結像させる為に「広角レンズ域に対応できる光学設計を発明することが希求されていた」のが戦後すぐの光学界でのリアルな現実だったのです(汗)

そこで考案されたのが逆望遠レンズ型光学系と言う、前玉と後玉をヒックリ返したようなイメージで設計する手法で、後に「レトロフォーカス」と呼ばれるようになりました。

従って「レトロフォーカス型光学系」とは、その光学設計で構成する光学ガラスレンズの枚数を別にして、バックフォーカスを延伸させる光学設計のことを指して、その総称として造られた造語であると言うのが正しい認識です。

例えば3群4枚テッサー型光学系などのような、特定の光学設計を指す表現ではないと捉えるべきなのです。

その結果、今回のモデルの光学設計で言うなら、第1群前玉と第2群の2つの光学ガラスレンズこそが「レトロフォーカスを体現させている目的と役目」と指摘でき、第3群以降こそがこの光学設計での描写性能を決定づけている流れである点に・・納得できるのです (まさに特許出願申請書の記述のとおり)。

なおこのバックフォーカスを延伸させる概念は広角レンズ域のオールドレンズに限定して採用される話ではなく、標準レンズ域のモデルにも一部には顕在します。

要は「バックフォーカスの延伸目的=レトロフォーカス」なので、必ずしも広角レンズ域のモデルだけと言う話ではないことは、歴然ですね。

ちなみにせっかくなので、最短撮影距離が異なるモデルで、今までに扱ってきた個体写真から、その『証拠』写真を順に掲示したいと思います。

↑上の写真は「Flektogon 35mm f/2.8 (silver)」で、過去に当方が整備した個体写真からの転載です。

㊧が最短撮影距離:36cmに対し、㊨:35cmと刻印が違うことが分かると思います。実際これはネット上の情報で硝材を変更して光学設計していたことが確認できている為、納得できるのです。

↑上の写真も同じモデルバリエーションですが、Gutta Percha (㊧) とゼブラ柄 (㊨) になります。共に最短撮影距離:18cmなのが視認できます。

ちなみにGutta Perchaは「グッタペルカ/ガタパーチャ」などと発音する、当時のマレーシア原産天然ゴム状の樹液を指し、ゴムと言えども製品化された時点では硬化しており伸び縮みは僅かですから、どちらかと言うとプラスティック材に近い印象の樹脂素材です。

従って特に打撃などに大変弱く、打痕が残る以前に欠けて割れていきます。上の写真㊧のような突起状のタイプの他、合成皮革のようなランダムな凹凸柄のタイプもありました。

↑こちらも同じモデルバリエーションですが、最終形態である「後期型」であり、総金属製の黒色鏡胴に変わりました。然し最短撮影距離:18cmのままなので「Flektogon 35mm f/2.8 (black)」の光学設計は変わっておらず、或る意味このタイプこそが「モノコーティングの最終形態」だったことが分かると思うのです。

↑上の写真は、最短撮影距離の『証拠』として掲載したのではなく、やはりあまりネット上でちゃんと語られていない「みなし開放f値:F2.8」と言う捉え方について説明する為に掲示しています。

これら「Flektogon 35mm f/2.8シリーズ」のモデルバリエーションは、一部を除いて「無限遠位置でしかF2.8に設定できない」モデルなのです(汗)

ネット上の解説では一部に「最短撮影距離18cmまで寄れる」と煽っている場合を見かけますが(汗)、その時の開放f値は「F4のほぼ手前位置」であり、F2.8のままに18cmまで近接撮影できる話ではないのです。

その『証拠』として上に2枚掲示し、無限遠位置 (㊧) の時の開放f値:F28と、最短撮影距離:18cmまで鏡筒を繰り出した時の開放f値:F4手前位置 (㊨) を載せています。

これは距離環を回していくと、勝手に絞り環がF4直前まで動いていくので、それは製品設計の仕様なのです。

つまり開放f値をF2.8で、∞〜18cmまでF2.8通しで使えない光学設計であることを指しており、それを当方では「みなし開放f値のモデル」と呼称しています。距離環を少しでも∞刻印位置から動かしていくと、即座に絞り環まで移動し始めます。

従って1948年時点で既にこのモデルのプロトタイプが設計されていたことを例に挙げて「世界で一番最初のレトロフォーカス型光学系」的に喧伝しているサイトがありますが、実際にはさらに遡る1941年にドイツではない米国にて「真のレトロフォーカス型光学系の始祖」たる特許出願申請書を発見しました。

従って1948年時点で既にこのモデルのプロトタイプが設計されていたことを例に挙げて「世界で一番最初のレトロフォーカス型光学系」的に喧伝しているサイトがありますが、実際にはさらに遡る1941年にドイツではない米国にて「真のレトロフォーカス型光学系の始祖」たる特許出願申請書を発見しました。

←『US2341385 (1941-11-06)』米国特許庁宛て出願

EASTMAN KODAK CO在籍時の・・、

RUDOLF KINGSLAKE氏とSTEVENS PAUL W氏の共同発明

この特許出願申請書の記述を読むと「30°を超える視野角に広げ、且つバックフォーカスまで延伸させた、広角レンズとしての発明」と述べており、これが意味するのは戦後に本格的に登場したクィックリターンミラー装備の一眼 (レフ) フィルムカメラ向けではなく、時期的には1941年なので、レンジファインダーカメラ向けに装着する対象の広角レンズ域モデルとして光学設計していたことが分かります。

上の左図を見れば一目瞭然ですが、光学系第2群以降の3群4枚のエルマー型光学系のバックフォーカスを延伸させる目的で、もう1枚凹メニスカスレンズを前衛配置としてセットしている光学設計なのが分かります。

しかしその中で間違いなく広角レンズ域を示す対角画角とバックフォーカス延伸を述べている点で「レトロフォーカス型光学系の始祖」と当方では判定を下した次第です。

その意味で、当方の受け取りとしては、レトロフォーカス型光学系の真の発明時期と国は、戦前ドイツではなく、米国であったと認知しました!

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ここからは、いよいよオーバーホール作業に関する解説ですが、個別の特定の個体に対する作業や解説ではなく、今までに扱ってきた231本の「Flektogonシリーズ」中で、今回のモデル『MC FLEKTOGON 35mm f/2.4』では93本を仕上げてきた、その整備個体の中から写真と解説をチョイスして載せていきます。

従って途中で掲載写真などの個体やモデルバリエーションが変わることがあります。

解説する上でのモデルバリエーションは、主に『MC FLEKTOGON 35mm f/2.4《前期型―I》(M42)』を中心に説明します。

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

基本的にこの当時の (レンズ銘板の刻印で言うなら)「CARL ZEISS JENA DDR」時代のこのモデルは、全てが総金属製の黒色鏡胴です。

然し厳密に述べるなら、これら黒色鏡胴モデルのほとんどが「鏡胴二分割方式」を採用しており、ヘリコイドオスメスと鏡筒を含めた鏡胴「前部」に、絞り環とマウント部をセットにした鏡胴「後部」という、大きく2つの塊が締付ネジ3本だけを使って締め付け固定されている製品設計です。

従って、冒頭のようなモデルバリエーションに分かれるものの、基本的にこれら鏡胴「前部/後部」は、代替転用が可能な基本設計として造られている点が、ほぼネット上で指摘されていません(笑)

↑イメージとして写真で説明するなら、上の写真のように赤色ライン (縦線) の位置で鏡胴は左右に (つまり前部と後部) に分離できるのです。

↑イメージとして写真で説明するなら、上の写真のように赤色ライン (縦線) の位置で鏡胴は左右に (つまり前部と後部) に分離できるのです。

従って鏡胴「前部」或いはそもそも鏡筒に実装している光学系の瑕疵などから互いを代替転用させて「ニコイチ」が実現できる製品設計として造られていることを述べています。

↑具体的にマウント面のどのネジを外せば、鏡胴「前部/後部」を分割できるのかを示しています。

↑具体的にマウント面のどのネジを外せば、鏡胴「前部/後部」を分割できるのかを示しています。

赤色矢印で指し示している箇所の締付ネジ3本が鏡胴「前部」を「後部」に締め付け固定させている締付ネジなので、この3本を外せばゴロッと鏡胴「前部」が分離できます。

・・まさにゴロッと外れるので、落下などさせないよう留意が必要です。

さらにグリーン色の矢印で指し示している箇所の小さめの締付ネジが「絞り環用ベース環」と絞り環の2つを締め付け固定しています。

一方ブルー色の矢印が指し示している箇所の小さめの締付ネジが「絞り連動ピンと固定具」の2つを締め付け固定しています。

このように旧東ドイツに於ける、最終形態としての (ベルリンの壁崩壊事件勃発の1989年時点での) 合理化を体現させていた、まさにCARL ZEISS JENA DDRの集大成的な製品設計の標準化設計だと言っても過言ではないと思います。

何故なら、この標準化の概念は、この黒色鏡胴モデルの全ての焦点距離で一貫して整えられていたからです。但しそうは言っても焦点距離の相違に従い、光路長も変化する為、必然的に鏡胴「後部」側の長さ/厚みも構成パーツも変わるため「あくまでも同一焦点距離内に於いてのみ、代替転用が可能」と言うのが、正しい捉え方になります。

意外にもこのような標準化として製品設計をしていたオールドレンズは、他の当時の光学メーカーの中にあっても非常に珍しいと指摘できます。

それは鏡胴二分割方式がワリとポピュラーだとしても、多くの場合で鏡胴「前部」のネジ込み式など、一世代も二世代も前の旧態依然とした製品設計しか残っていなかったからです。

敢えて、新たなシステムとしてこの鏡胴二分割方式をゼロから想起させた点で、裏を返して考えれば「それほど逼迫した経済状況だった」ことが如実に示され、良いこと尽くしのように受け取られがちなものの、実は残念なことに「内部構成パーツの設計概念そのモノまで、徹底的な合理化追求に固執してしまった」が故に、詰まる処このモデルの『製品寿命』を縮めていく要因に繋がってしまったワケで、なかなかに「国の逼迫した経済状況の側面を、まさに反映してしまった製品」とも指摘できてしまうほどにヤバいオールドレンズなのです(怖)

ならばと挑戦者が登場するのでしょうが(笑)、実はこれら締付ネジの1本1本に至るまで、マチ幅を持っているので「そもそもガチッと的確に適正な位置で固定させる考え方を前提にしていない」点で、バラすのは簡単でも、微調整しつつ組み上げるのは相応の経験値がモノを言う世界です(笑)

例えば鏡胴「前部」を分離する際に取り外す、マウント面の締付ネジ (赤色矢印) 3本は、逆に組み立てる時に締め付けていく順番があり、且つ「その締め付けるチカラ加減のコツ」すら介在する為、ハッキリ言ってこのモデルの整備は、ドシロウトレベルでは不可能です!(笑)

それは「何の為にそこにこの締付ネジが用意されたのか???」までちゃんと「観察と考察」できる整備者でない限り、それらコツを聞いても「何処まで締め付ければ良いのかが決められない」と言うオチに到達することを・・言っています(笑)

逆に言い方をするなら、これらマウント面の3本の締付ネジ (赤色矢印) を「単に鏡胴前部を固定しているだけだろぅ???」と思い込んでいる時点で、既にその個体の仕上がりは大凡想像がついてしまうのです(笑)

・・たかが締付ネジ3本で、何を大袈裟にッ!

と言うのでしょうが、それなら試してみれば分かります(笑) 締付ネジを外して、再び締め付けてを繰り返してもトラブルが発生しないのは「正常な状態の個体だけ」なので、何某か瑕疵内容を抱えている個体を使って試すと (外すと)、また別の問題が発生します(笑)

但しそうは言っても、当方が捉えた時の瑕疵内容の精度なので (当方の判定は非常に細かくて厳しい)(笑)、ドシロウトレベルで組上げた時、それら締付ネジの締め付け具合による変化は、もしかしたら全く気づかないのかも知れません(笑)

要は、あくまでも旧東ドイツ時代の製品であることを念頭に置かなければイケナイと言う、大前提の中で捉えるべき話であり、その製品設計に「各構成パーツの厳密な組み合わせ精度の追求」は、むしろ阻害要因の一つに据えられていたとすら考えてしまうくらいに、合理化と言うコトバの裏には・・あ~だこ~だ文句言わずに、何でもいいから組み立てろ・・的な、売ってナンボの概念が纏わり付いている、まさに断末魔の中のような経済状況を反映している製品設計だと・・覚悟するべきなのです!(怖)

従ってこの標準化システムが日本の光学メーカーで採り入れられなかった最大の理由は「各部位の組み付けに精度を担保できないから」であって、そもそもこういう標準化に頼ってしまったこと自体が、旧東ドイツなんだなぁ〜と言う印象にしかなりませんね(笑)

或いは逆に言うなら、この当時の日本国内での標準化は、例えば当時のNikonやMINOLTA、OLYMPUSなどの概念をみても、その前提条件がまるで厳しすぎて、厳格なので、とても旧東ドイツの光学メーカー如きが模倣できる工業技術レベルではありません(笑)

・・そもそも鋳型製造している時点で、もぅ比較対象になりません(笑)

それは日本の光学メーカーに於ける旋盤技術は、電子制御によるNC旋盤機械の普及から体現できている話なので、彼の「ココム規制違反事件」などをみても、如何に当時の東欧圏諸国が日本の旋盤技術、ひいては工業技術に惹かれていたのかが掴めます(汗)

その意味でネット上で語られ続けている「旧東ドイツのオールドレンズは精度が悪い」と言うのは、研削や製品設計が雑だとか粗いとか言う次元の話ではなく「納得づくで製品設計していた」が故に、そこには組立工程のマイスターが必要になると言う側面を持つのが、この頃の旧東ドイツCARL ZEISS JENA DDR製オールドレンズの宿命なのです!(驚)

こういう捉え方でこのモデルを語ってくれる整備者が・・1人も居ない時点で、そもそものオールドレンズに対する慈しみに対する浅慮の器すら・・浮かび上がらせてしまいますねッ!(笑)

それをこれから詳しく解説していきます・・。

詳しく解説するのは、自分の『引退』を見据えているからで、一部の技術情報すら露呈させてしまうものの、それを真似しても、当方と同じ整備結果には仕上げられないことを熟知しているからです(笑)・・それが当方の凄みです!

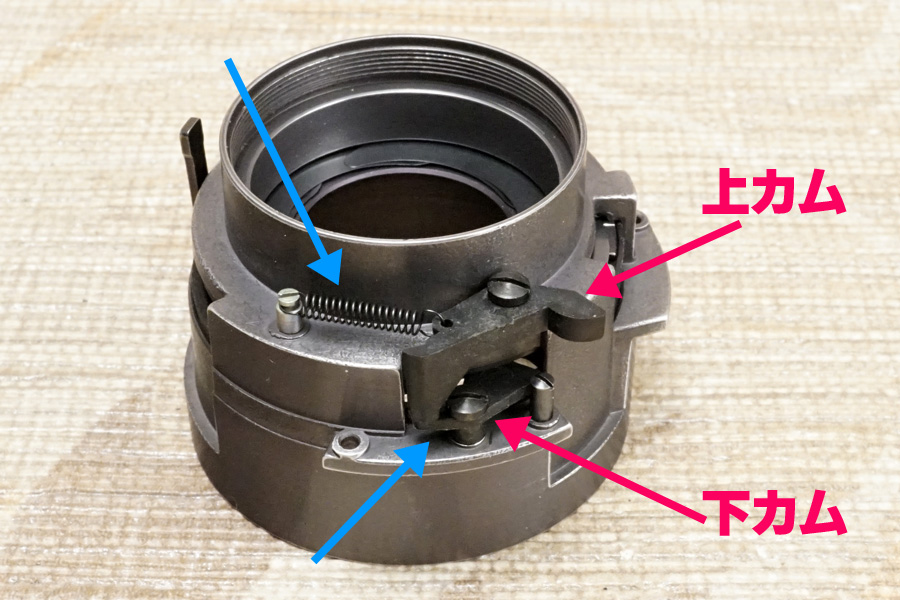

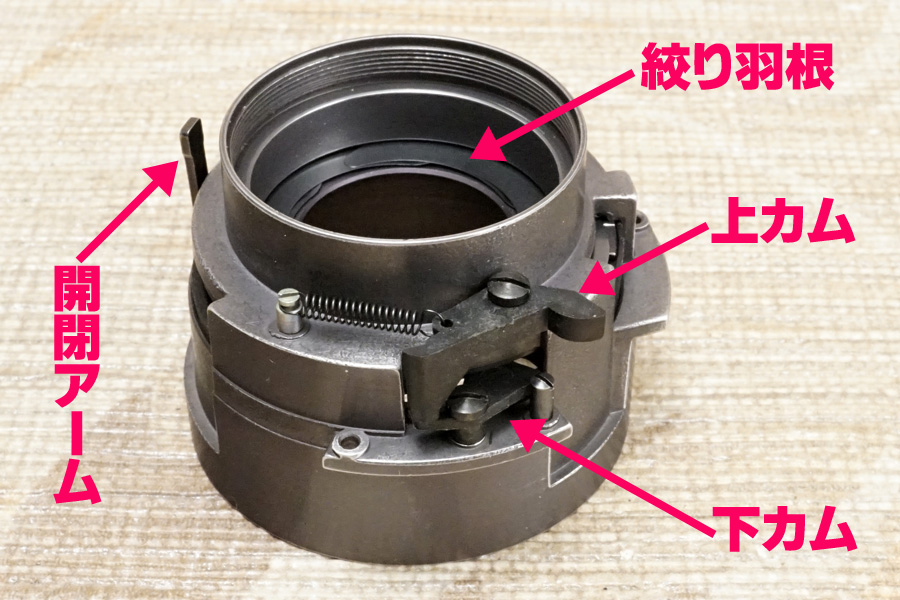

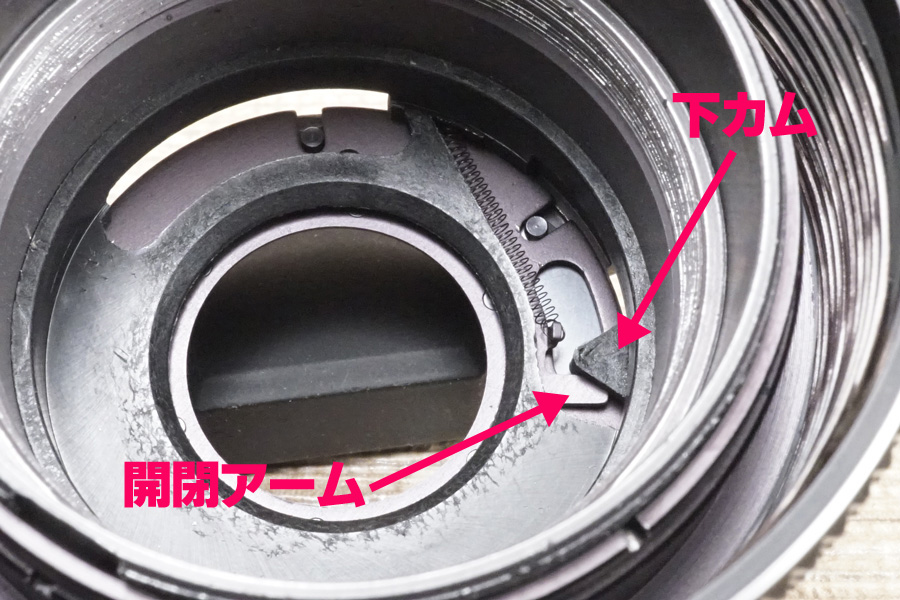

↑上の写真はオーバーホール工程の途中を撮影していますが、鏡筒の裏側を撮っており、光学系後群側の格納筒がネジ込まれる側の写真です。

↑上の写真はオーバーホール工程の途中を撮影していますが、鏡筒の裏側を撮っており、光学系後群側の格納筒がネジ込まれる側の写真です。

するとその光学系後群格納筒がネジ込まれる周りに「絞り羽根の制御パーツが並ぶ」配置になっています。

このモデルで最も多い瑕疵内容の一つである「絞り羽根の開閉異常」の最大要因を作っているのがこれらの制御パーツの問題です。

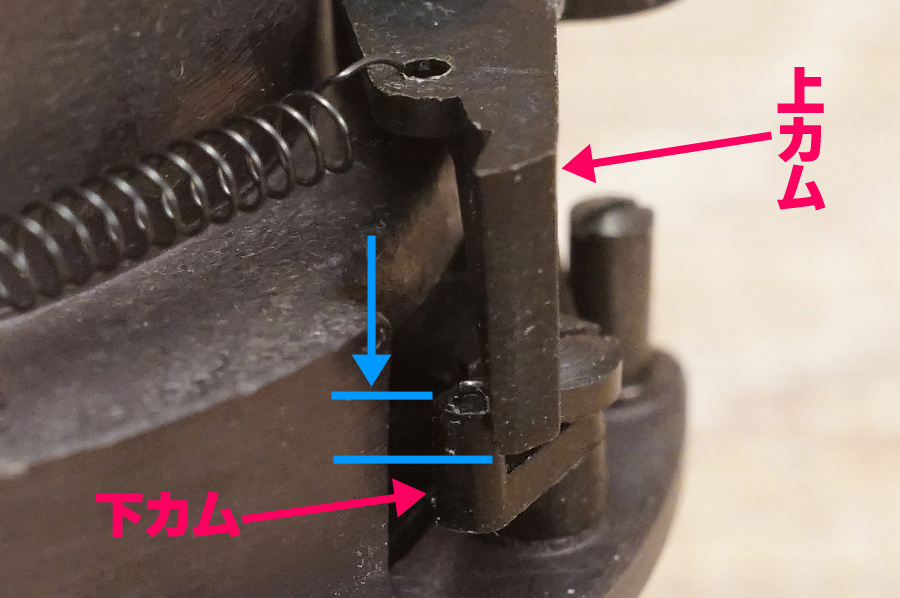

上の写真の中で赤色矢印で指し示している箇所の「上下カム」の2つのパーツが、樹脂製パーツだからですッ!(泣)

このカムの役目は、マウント面から飛び出ている絞り連動ピンが押し込まれた時に、絞り環操作で決定している設定絞り値に対して、絞り羽根が瞬時に閉じるようマウント部から伝わってくる「絞り連動ピンを押し込んだチカラの伝達」を介在させている制御パーツです。

マウント面の絞り連動ピンが押し込まれると、この上カムが操作されて開きます (鏡筒から離れる動き)、するとそれに連携して抑え込まれていた下カムが自由になって、外に飛び出ます (やはり鏡筒から離れる動きをする)。

これによってこの鏡筒内部最深部に組み込まれている絞りユニット内の絞り羽根が、瞬時に設定絞り値まで閉じる仕組みです。

これら上下カムは、互いに三角形を多角形に変形させたようなカタチをしているので、そのカタチの組み合わせによってそれぞれを締め付け固定している金属製の締付ネジで保持されますが、そこにブルー色の矢印で指し示している引張式スプリングのチカラが加わります (引張式なので、引っ張るチカラを常に及ぼす目的と役目のスプリング材)。

上カムを常時引っ張っているのが強いチカラの引張式スプリングですが、この強いチカラのおかげで、上カムは常時下カムを内側方向に押し込み続けているのです。

・・そうすることで、絞り羽根は絞り環操作で決まっている設定絞り値に関係なく「常な完全開放状態にある」原理です。つまりマウント面から飛び出ている絞り連動ピンが押し込まれない限り、この上カムは操作されずに「絞り羽根は完全開放したままを維持し続ける」ワケですね。

(但しそうは言っても、もう1つ別にA/M切り替えスイッチの存在が介在するので、厳密に言うなら絞り連動ピンだけの制御にかからない)

一方もしも上カムが開いた時 (鏡筒から離れた時)、下カムが絞り環操作による設定絞り値まで勝手に瞬時に閉じる時も、実は内部に組み込まれている「非常に細く小さい (僅か5㎜長) 引張式スプリングのチカラで引っ張られているから」絞り羽根が閉じます。

つまりこれら上下カムは、互いに鏡筒に/内側方向に押し込まれている状態を引張式スプリングのチカラを使って維持しつつ「完全開放状態を維持し続ける」仕組みとして設計されているのです。

従ってこの上下カムの重なり具合、押し込み具合のチカラバランスが狂うと、途端に「絞り羽根開閉異常」が発生することになりますが、それは完全開放まで開ききらない (開放なのに絞り羽根が僅かに顔出ししている) 或いは設定し絞り値まで閉じきらない (F11〜F22辺りで、絞り羽根が全く動いていない)、などの瑕疵が発生します。

すると当然ながら、整備者としてはこれら上下カムの重なり具合を調整したくなるのですが「樹脂製パーツを金属製の締付ネジで締め付け固定している」結果、例えば外に露出している上カム用の引張式スプリングを「短く切ってしまう」など、規定以上に長さを短くしてしまうと、今度は下カムとのバランスを崩します。

結果どうなるのかと言えば、設定絞り値まで閉じきらない瑕疵が発生するので (上カムが規定位置まで開かないから)、絞りユニット内部の構成パーツを処置して、ムリに閉じ切るように仕向けたりしてしまいます(笑)

・・要は「ごまかしの整備」だらけに堕ちていく運命を迎えます(涙)

これがこれら樹脂製上下カムが背負っている瑕疵発生に直結する現象の根源である理由です。

↑上の写真は絞り環に附随する「制御アーム用ガイド」を拡大撮影していますが、ご覧のように2箇所を締付ネジで締め付け固定するのに「片方が割れてしまっている」個体の時の写真です(涙)

↑上の写真は絞り環に附随する「制御アーム用ガイド」を拡大撮影していますが、ご覧のように2箇所を締付ネジで締め付け固定するのに「片方が割れてしまっている」個体の時の写真です(涙)

実はこの制御用アームも樹脂製パーツなので、例えば絞り環操作が引っかかると、或いは絞り環操作が重いなどの理由によって、強めに操作していると、このように破断してしまうことがあります(怖)

するとこのブルー色ラインで囲っている長さ分が、絞りユニットから鏡筒の外側に飛び出てきている「制御アーム (板状の垂直に立つ金属製パーツ)」が行ったり来たりスライドする場所なので、まさに上の写真のようにこのガイドが極僅かでも傾くと「絞り羽根の開閉角度が狂う=絞り羽根開閉異常」繋がる道理がご理解頂けると思います。

例えば上の写真で言うなら、このように制御アーム用ガイドが傾いてしまっていた場合、絞り羽根の開閉動作は不安定化し、開放位置の時に開ききらずに絞り羽根が顔出しするばかりか、その一方で最小絞り値までの途中で「絞り羽根が突然動かなくなる」などの不安定な現象を発生します。

そもそもこのようにパッと写真を見ただけで、或いはバラして内部の現状を視認しただけで、何がどう起きていて、何処にその影響が現れているのかを指摘できないかぎり、上の写真の状態の改善は「単にエポキシ系瞬間接着剤を使って接着して固定してしまう」くらいしか考えつかないと思います(笑)

ところがそこに「樹脂材が特定の方向でチカラを受けて破断した時の特性」を理解していなければ、例えエポキシ系瞬間接着剤を使って接着固定できたとしても、やはり絞り羽根の開閉は適正に戻りません(笑)

・・そこに樹脂製構成パーツの課題が在るのです(怖)

こういう事柄、要は「金属材と樹脂材と光学ガラスレンズ」と言う素材を使って造られている工業製品であることに、先ずは知見を広めていない限り、結局は改善できずに次から次へと「ごまかしの整備」に頼っていくことに堕ちるのです(笑)

つまりこのモデルの絞り環操作は、抵抗/負荷/摩擦を感じたり、引っかかったり、重いからと言う理由で、強く操作し続けると、このように内部パーツが破断するのです(怖)

ちなみにこの制御アームガイドの長さ (ブルー色ライン) は、まさに鏡筒の繰り出し/格納量を包括している長さなので、例えば締付ネジ2箇所両方が破断して割れてしまった場合、仮にエポキシ系瞬間接着剤などを使って強固に接着しても、そもそも絞り環操作で左右に水平移動する中、距離環操作で上下動まで強いられる為、いずれは再び破断して『製品寿命』を迎える運命に至ります(涙)

例えばこのパーツの裏面に、薄いアルミ板に2箇所穴あけした補強材を接着して、それを利用して締め付け固定しても、今度はそれによって絞り環が他の部位と擦れ合ってしまうので、結果的にマウント部の鏡胴「前部」締付ネジ3本を硬締めできなくなり・・ガタつきが発生した個体に仕上がります(笑)

・・このように何かしら瑕疵が生じている個体を、今までさんざん整備してきたので、具体的な影響や現象を熟知しているのです (このモデルは累計扱い数93本を数えている)(笑)

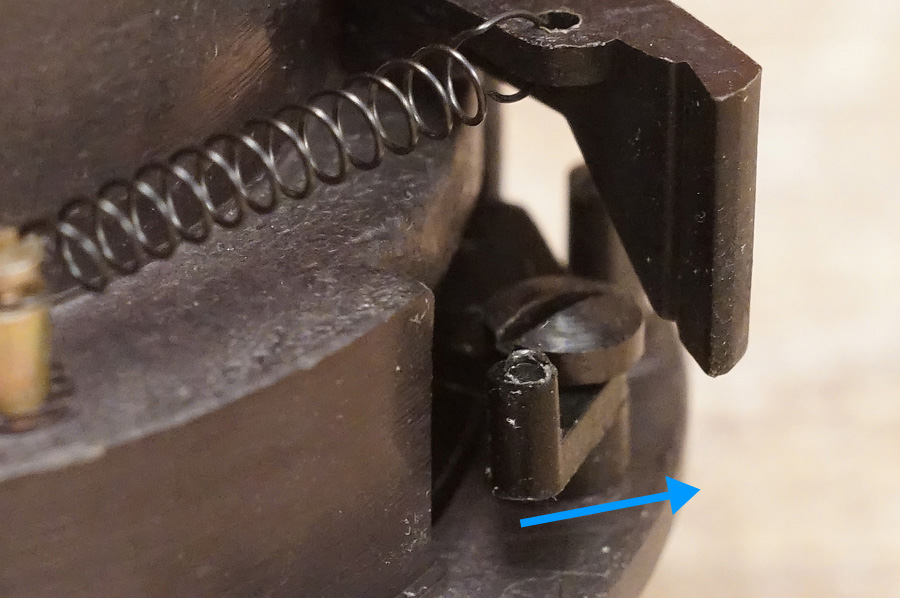

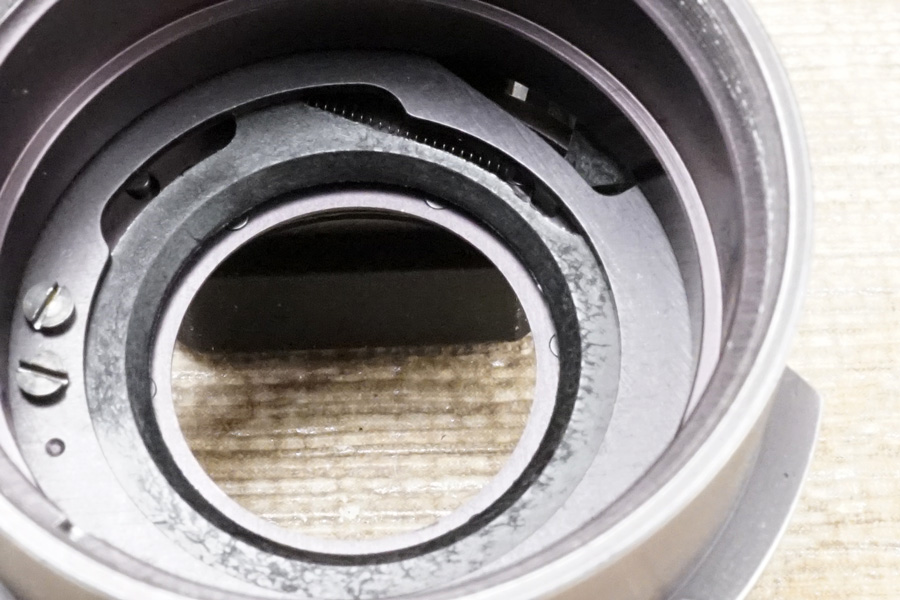

↑いよいよ最後の部位ですが、今度はマウント部内部を撮影している写真です。ここにも本来非常に重要な構成パーツであるにもかかわらず、樹脂製パーツを用意してしまっています(涙)

↑いよいよ最後の部位ですが、今度はマウント部内部を撮影している写真です。ここにも本来非常に重要な構成パーツであるにもかかわらず、樹脂製パーツを用意してしまっています(涙)

マウント面から飛び出ている絞り連動ピン (マウント面の先に頭だけが写っています/ブルー色の矢印) が押し込まれると「その押し込むチカラの量だけ」絞り連動ピンがスライドして、結果「絞り連動ピン連携カム」が押し上げられて❶のブルー色矢印のように動きます。

すると「その❶が動いた量の分だけ」今度は隣接する「絞り連動ピン伝達アーム」が❷のブルー色矢印のように動きます。

結果「この❶と❷の移動量=絞り連動ピンを押し込んだチカラ」が2つ前に写真解説した「上下カムの上カムを開くチカラとして伝達される」仕組みなのです。

この時、整備者なら既に気づいていなければイケマセンが、前述した「ごまかしの整備」で上下カムに附随する引張式スプリングの長さを短く切ったりするなど、処置を施してしまった時に「この❶と❷の2つの樹脂製パーツから伝わるチカラが、正しく伝達されない」問題に遭遇すると気づくべきなのです。

いえ、正しく解説するなら、これら❶と❷のパーツを経由して伝わってきたチカラでは、既に適正な機能を上カムが発揮できない状況を作ってしまっている・・と言う説明が正解です。

それをちゃんと考察せずに、勝手に引張式スプリングだけを短く切ってしまうので、もうその個体は二度と適正な絞り羽根開閉動作が担保されない個体に堕ちとしまうと・・言っているのです。

ここまでの解説でご理解頂けたと思うのですが、このモデル・・と言うか、旧東ドイツのCARL ZEISS JENA DDRで採られた最終形態たる黒色鏡胴の標準化概念・・は大きな問題をはらんでおり、それぞれの部位で「最も重要な構成パーツを樹脂製に置き換えてしまった」点が、大きな罪なのだと言っているのです。

・・そう、明確にその責任を追求しているのです!

↑上の写真は、既に組み上がった時の最小絞り値:F22の時の絞り羽根の適正な閉じ具合を撮影した写真ですが、もちろん簡易検査具を使い適正な絞り羽根開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) であることを検査済みのF22です。

↑上の写真は、既に組み上がった時の最小絞り値:F22の時の絞り羽根の適正な閉じ具合を撮影した写真ですが、もちろん簡易検査具を使い適正な絞り羽根開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) であることを検査済みのF22です。

←ところが絞り連動ピンの組み込みが終わった時の「下カムの内部に附随する微細な引張式スプリングのチカラだけで閉じている時の閉じきった開口部」は、左写真になるのです。

←ところが絞り連動ピンの組み込みが終わった時の「下カムの内部に附随する微細な引張式スプリングのチカラだけで閉じている時の閉じきった開口部」は、左写真になるのです。

この左写真を撮影している段階では、上カムの引張式スプリングのチカラが働いていないので、ご覧のように絞り羽根は最小絞り:F22を超えて、駆動範囲の限界点まで閉じきってしまうのです(汗)

・・何を指摘しているのか、気づきましたか???(汗)

今現在ですら、市場流通している個体の中に、ここまで閉じきってしまっている個体が「問題なくスムーズに動いています」など謳って公然と平気で数多く流通させられているのです(涙)

当方は7月末を以てヤフオクへのオーバーホール済みでの出品から撤退した為、もう競合出品者との差別化に苦心する必要もないので、こうやって全てをあからさまに白日の下に晒してしまいます!(笑)

もちろんここまで閉じきてしまっている個体の全てが必ずしも、前述してきた瑕疵内容を含んでいるとは限りません (つまりこの閉じ具合を見ただけでは判定デキナイ)。或いはそもそも過去メンテナンス時の整備者が「原理原則」を全く理解しておらず、絞り羽根の開閉範囲の微調整を怠ったからこそ、ここまで閉じきっているのかも知れないのです。

要は必ずしも瑕疵が生じている内部構成パーツの顕在を表す兆候とは言い切れないにしても、然しこの閉じ具合は「異常」なのです!(笑)

おそらくここまで閉じきってしまうと、他のF4〜F16間で適正な開閉幅(開口部の面積/カタチ/入射光量)にセットされていないと判定できるので、特にF16〜F22に於ける「回折現象」を伴うコントラスト低下や、解像度低下、或いは焦点移動などの現象は、その発生を回避できません(涙)

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

如何ですか??? リアルな現実に具体例を挙げて、このように説明されると論説を覆せませんョね???(笑) 然し、これがまさに真実であって、内部に施されている「ごまかしの整備」の一部なのです!(怖)

ちなみにここまで挙げてきた個体の瑕疵内容や破断パーツなどの全ての要素は、当方のオーバーホール作業の中ではちゃんと改善方向に仕上げているので、今までに整備してきた93本の個体については相応の操作性や使用感を担保できています (一部には例えば前述絞り環のように、強いチカラでの操作に留意するようお願いしている場合も含みます)。

↑ここからは具体的なオーバーホール工程の手順に沿って解説していきましょう。ヤフオクに出品しないと決まると、意外にも「心穏やか」になって平和な心持ちのままに解説を進められます(笑)

↑ここからは具体的なオーバーホール工程の手順に沿って解説していきましょう。ヤフオクに出品しないと決まると、意外にも「心穏やか」になって平和な心持ちのままに解説を進められます(笑)

それは門外不出ではありませんが、整備時の注意箇所や留意点、或いはコツなどを説明してしまっていないか・・要は、同業者への情報提供に資する内容を説明していないかについて、気をつける必要がないからです!(笑)

なお現段階では、こちらの「オールドレンズのひとりごと・・」の知名度が最低なので、このようなリアルな現実の具体的な内容をちゃんと明示しつつ解説していても「安い購読料金」を設定していますが『出品者のひとりごと・・』のように、知名度が上がってきたら・・必然的に購読料金は値上げしていきます!

・・早めに購読していたほうが、最低料金で様々な情報を入手できますね!(笑)

上の写真は、絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。アルミ合金材による鋳型製造による製産なのが分かります・・と言うのも、アッチコッチに隙間が含まれているので(笑)、確かにこの当時の旧東ドイツの工業製産技術の象徴的な印象を受ける仕上がりです(汗)

1972年以降の、いわゆる1970年代の話ではありますが、既にその当時日本国内の研削技術、或いは鋳型製造技術は、目を見張る発展が終わっており、特にオールドレンズの業界ですら、内部構成パーツの仕上がり精度はハンパないレベルで高精度の時代を迎えています(笑)

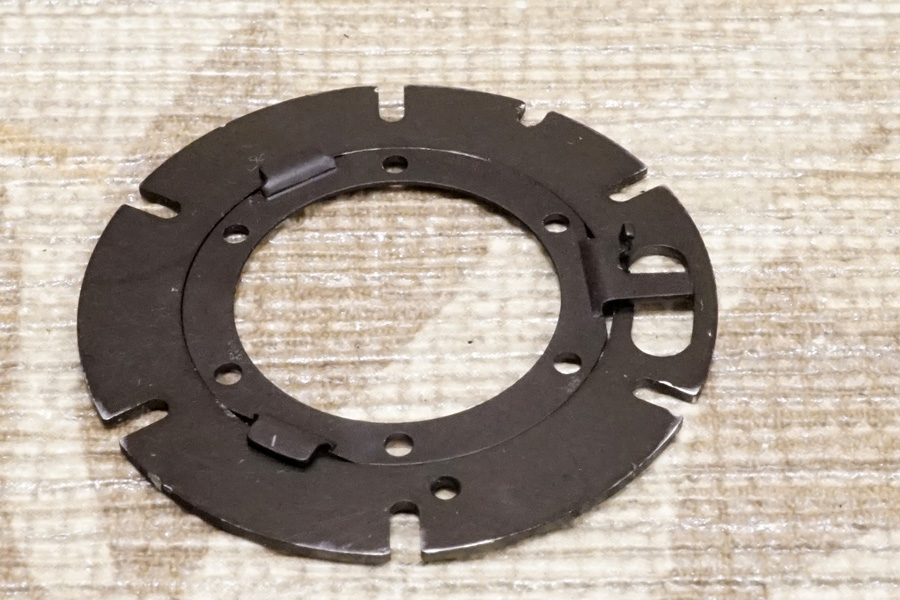

↑6枚の絞り羽根は、こんな感じで鏡筒の最深部に並べて重ねていくだけの組み込み方法です (単に置いただけです)(笑)

↑6枚の絞り羽根は、こんな感じで鏡筒の最深部に並べて重ねていくだけの組み込み方法です (単に置いただけです)(笑)

逆に言うなら、これら6枚の絞り羽根が接触する面の平滑性が求められるのは言うまでもありません。

←ところが㊧写真のように同じ鏡筒なのに、異なる個体の場合には「赤サビが既に生じている」のが確認できることがあります。

←ところが㊧写真のように同じ鏡筒なのに、異なる個体の場合には「赤サビが既に生じている」のが確認できることがあります。

鋳型製造時の隙間すら見えているので、とても分かり易いですね(笑)

このようなサビが生じてしまう理由は「絞り羽根の油染み放置」が原因です。

皆さんは、油染みなら油成分なので絞り羽根はサビない・・と面と向かって言ってきますが(笑)、そもそもその考え方が間違っているのです。

油成分だけで金属材が錆びることを述べていません。「絞り羽根の油染み」を放置し続けているのが問題だと言っているのです。

絞り羽根に油成分が付着していくと、その油成分の「界面張力原理」に基づき、絞り羽根の表層面に付着した油成分 (ヒタヒタやネバネバなどなど) は、水分や水滴を弾きますが、その結果油成分表面では「水分が引き留められる現象が起きてしまう」が故に、結果的に近接する金属材の酸化/腐食/錆びを促してしまうことに繋がっているのです。

そもそも油と水は、互いの分子間での引き合うチカラ (表面張力/界面張力) が大きく異なる為、互いに反発してしまい混ざり合いません。

だから絞り羽根が油染みしていてもサビないと言う道理は、確かに絞り羽根の表層面全体が均等に覆われているなら、その懸念はだいぶ低くなりますが、そうは言っても界面張力で留められてしまっている水分は、十分に近接する金属材の酸化/腐食/錆び現象には「大きな脅威」になります。

だから上の左写真のように、リアルな現実に赤サビを発現させてしまっているワケで、この説明をどうするのか・・と言う話を申し上げているのです!(笑)

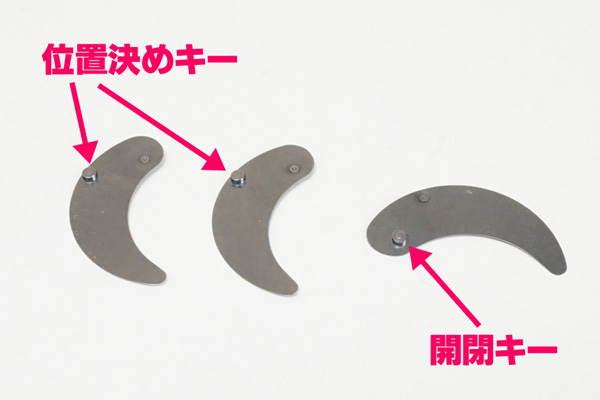

←絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

←絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

↑前出の6枚の絞り羽根の上から、上の写真の絞りユニットを構成するパーツが被さりセットされす。

↑前出の6枚の絞り羽根の上から、上の写真の絞りユニットを構成するパーツが被さりセットされす。

「開閉環 (㊧)」に開いている6つの穴には前述「開閉キー」が刺さり、一方㊨の位置決め環には「位置決めキー」が入りますが、そもそも6つの溝として用意されているので「この設計では絞り羽根の開閉キー側が軸になっていることに気づく必要がある」ことを述べています!

つまり絞り羽根の表裏にプレッシングされている「キー」と言う金属棒の一方が軸になるにしても、それら絞り羽根の開閉動作に及ぶチカラの伝達は「小さいチカラで開閉されるのか、大きめのチカラで開閉させるのか」どちらなのか???・・と言う話を今、述べているのです!

そこに実は前述してきた「微細な細い線径の引張式スプリング」の存在が危ぶまれるのです。小さいチカラで絞り羽根を開閉させるなら、その引張式スプリングでも十分対応できますが、大きめのチカラで開閉動作させるのだとしたら、そのチカラバランスを保つことが余計に難しくなっています(怖)

非常に多くの過去メンテナンス時の整備者が、この点に全く配慮しないと言うか・・気づきません!(笑) それでプロを語っていられるのですから、看板を背負っていると言うのは、本当にありがたき幸せなのだと思いますね(笑)

個人である当方などは、全てを言い訳と罵られ、責任所在を問い詰められる立場でしかありません(笑)・・それを14年間耐えてきたのですから、自分なりによく頑張ったもんだと褒めたい気持ちでいっぱいです(涙)

ブルー色の矢印の箇所に、前のほうで説明した「下カム」が引っかかってこの開閉環をダイレクトに操作します (つまりこのことから、大きめのチカラで絞り羽根を開閉動作させていることが確定する/何故なら、軸だから)。

一見すると、開閉環のほうが小径なので、小さいチカラで絞り羽根を開閉できると思いこんでしまいますが、前述のとおり「開閉キーが軸の役目になっている」ので、軸側を回して絞り羽根の開閉動作を行う時点で「大きめのチカラが求められていることになる」と言っているのです。

本来なら、むしろ位置決めキー側のキーを使って絞り羽根の開閉動作をすれば少ないチカラだけで絞り羽根の開閉角度を変更できます。ではどうしてそう製品設計しなかったのかと言えば、要は絞りユニットをコンパクト化したかったのです(笑)

さらにグリーン色の矢印が指し示している箇所のフック状に「微細で線径が細い引張式スプリング」が引っかかって、6枚の絞り羽根を「常時閉じようとするチカラを働かせる」のが、このモデルの製品設計の原理です!・・これをまるで整備者が理解していないのです(汗)

↑実際にこれら開閉環と位置決め環を重ね合わせると、こんな感じに重なって、この下に前のほうで鏡筒最深部に並べていた絞り羽根が来るのです。

↑実際にこれら開閉環と位置決め環を重ね合わせると、こんな感じに重なって、この下に前のほうで鏡筒最深部に並べていた絞り羽根が来るのです。

つまり「絞り羽根を並べてから、上からこれら2つの環/リング/輪っかを被せて、それぞれのキーを入れ込む」と言う作業が、絞りユニットの完成を導くのです。

↑さらに1つ前の開閉環と位置決め環の上から、今度は上の写真の「押さえ環」と言う樹脂製パーツが被さります・・またもや樹脂製です!(怖)

↑さらに1つ前の開閉環と位置決め環の上から、今度は上の写真の「押さえ環」と言う樹脂製パーツが被さります・・またもや樹脂製です!(怖)

すると赤色矢印で指し示している箇所に、とッても可愛らしい微細で線径が細い引張式スプリングが見えています。用意されている突起に片側が引っかかって、一方が前のほうで説明した「開閉環のフック状 (グリーン色の矢印で指し示している箇所)」に引っかかって、結果常に絞り羽根を最小絞り値を超えて限界点まで閉じきるチカラが及びます。

↑その際、1つ前の「押さえ環」との組み合わせの中で、上の写真の「絞り羽根制御環」がセットされます。

↑その際、1つ前の「押さえ環」との組み合わせの中で、上の写真の「絞り羽根制御環」がセットされます。

この制御環には、途中に上の解説のとおり「なだらかなカーブ」が用意されていて、その坂の勾配の一方、登りきった頂上が「開放側」にあたり、反対側の麓部分が「最小絞り値側」と言う仕組みになっています。

要はこの坂の/勾配の何処に「下カム」が突き当たるのかで、絞り羽根の開閉角度=移動量が決まる原理だと解説しているのです。

上の写真をよ〜く見ると分かりますが、最小絞り値側は鋭利な道具を使って叩き込んで膨らみを用意しているのが分かります・・これは製産時点の工程でそのように打たれており、この加減で個体別の最小絞り値の閉じ具合を微調整していたことが窺えるのです(汗)

だからこそ製産ライン内に、熟練工たるマイスターの存在が確定してしまうのです(汗)

↑6枚の絞り羽根も含めて全てセットされるとこんな感じに仕上がります。まだこの時点では「上カム」のチカラが及んでいないので、絞り羽根は限界点まで閉じきっている状態なのが確認できますね。

↑6枚の絞り羽根も含めて全てセットされるとこんな感じに仕上がります。まだこの時点では「上カム」のチカラが及んでいないので、絞り羽根は限界点まで閉じきっている状態なのが確認できますね。

ここまでの説明で、絞りユニットの原理が掴めたと思います。はたして「絞り羽根の開閉異常」が発生した時に、ここまでの解説の中から「いったい何処で何を処置すれば開閉異常を改善できるのか」については、個別の現象次第でいくらでも対処方法があるので、ここでは逐一解説できません(笑)

だからこそ、この解説を読んだだけでは適切な状態に仕上げられるとは限らない・・と言っています(笑)

❶ 絞り羽根開閉幅制御環

❷ 押さえ環

但しそうは言っても、今までに扱ってきた93本の個体で、過去メンテナンス時の整備者によって「ごまかしの整備」が施されていた、傾向的な処置は指摘できます。

・・それは2つの引張式スプリングを切って、短くしてしまう処置です(涙)

結果、それぞれの引張式スプリングの引っ張るチカラが増大するので、それに釣られて上下カムを引っ張るチカラが増大します・・この結末をすぐに妄想できなければ、整備者としての資質はアリマセン!(笑)

それは「樹脂製のパーツを金属材の締付ネジで締め付け固定している事実」です。

結果、必要以上のチカラがそれら樹脂製のカムに及んでしまうので、多くの個体で「締付ネジが貫通している樹脂製パーツのネジ穴の内側で摩耗が進んでしまう」ワケで、その代償が何かと言えば「上下カムが互いに接触する位置が、微妙にズレてしまう」と言う瑕疵を招き、それが最終的な「絞り羽根開閉異常」を再び併発させると言う、同道巡りに向かいます(笑)

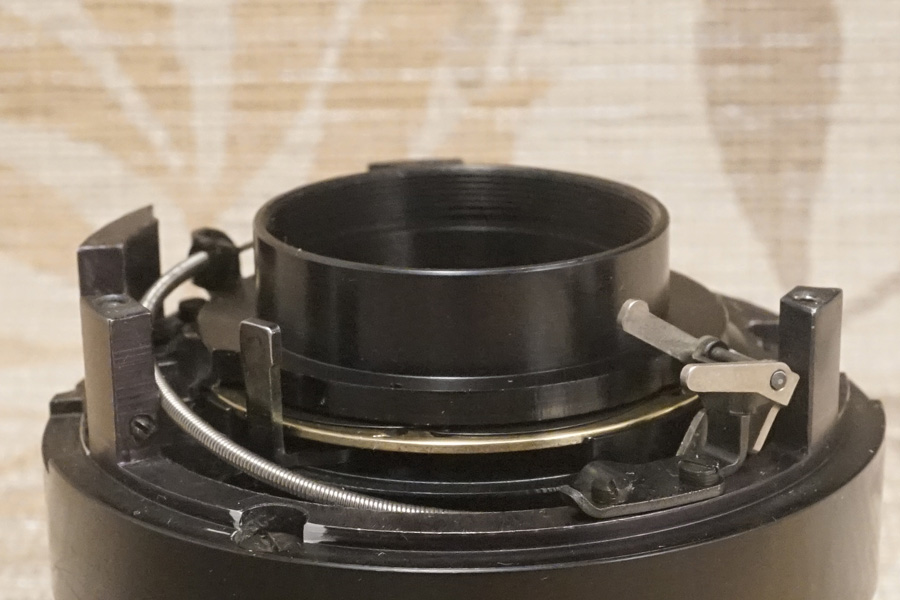

↑鏡筒が完成すると、こんな感じに仕上がります。上下カムの位置関係や、絞り羽根の状態、或いは絞り環と連結する「開閉アーム (左端)」なども用意されているのが分かります。

↑鏡筒が完成すると、こんな感じに仕上がります。上下カムの位置関係や、絞り羽根の状態、或いは絞り環と連結する「開閉アーム (左端)」なども用意されているのが分かります。

すると「絞り環操作で設定絞り値を決める」と言う動作は「この開閉アームをダイレクトに動かして、絞りユニット内の下カムを経由して、開閉環から飛び出ている小さな開閉アームを左右に動かしているんだ」と、このモデルの製品設計に係る、絞り羽根開閉制御の原理を理解できると思うのです。

すると如何にこの上下カムの存在が重要になってくるのか・・ご理解頂けだでしょうか???

そんな非常に重要な構成パーツなのに・・樹脂製に改めてしまったのです、旧東ドイツのCARL ZEISS JENA DDRはッ!!!

これが旧東ドイツのCARL ZEISS JENA DDRに於ける「雑だから/粗いから」と言う巷で評価される由縁の一つでもありますが、その本質は決して研削などの当時の工業技術の範疇に留まらず、実は製品設計の問題であって「納得づくで、知っていて樹脂製に改めた」と言う、それこそ「造りきり」みたいな究極的概念にまで追い詰められていたことを・・言っているのです!

たかがオールドレンズなのかしも知れませんが、十分に、本当に十分に旧東ドイツの1970年代辺りの逼迫した経済状況が、このような製品設計にまで重くのしかかっていたことを「整備者と皆さんが共有するべき」であって、もしもこれからこのモデルを入手される方は、是非とも千里眼を養って頂きたいのです(涙)

そして何よりも、整備者の方々は、こういう「ごまかしの整備」を、もぅ、本当にマジッでもぅやめて頂きたいのです!(祈)

2つ備わる引張式スプリングを、短く切断すればするほど、その個体は『製品寿命』に近づくことを、どうか理解して頂きたいのです!(祈)

↑上下カムが、いったいどんだけ互いに接触し合っているのかを、拡大撮影して載せました。僅か1㎜にも満たないブルー色ラインで囲っている箇所だけで、お互いが接触するのです!(祈)

↑上下カムが、いったいどんだけ互いに接触し合っているのかを、拡大撮影して載せました。僅か1㎜にも満たないブルー色ラインで囲っている箇所だけで、お互いが接触するのです!(祈)

だからこそ、上カム用の引張式スプリングを短く切ったりして、必要以上のチカラが及ぶように仕向けると、次第に締付ネジの穴の内側で摩耗が進んでしまい、上カムが水平を維持できなくなるだけで、この下カムとの接触位置はズレていきます。

・・それが「絞り羽根開閉異常」を招くのです(涙)

↑試しに上カムを操作して離してみました。ところが上の写真の場合は下カムがブルー色の矢印方向に動いてくれません・・何故なら、鏡筒から飛び出ている「開閉アーム」を動かして、上の写真を撮った時には「開放状態にセットしてある」からです(笑)

↑試しに上カムを操作して離してみました。ところが上の写真の場合は下カムがブルー色の矢印方向に動いてくれません・・何故なら、鏡筒から飛び出ている「開閉アーム」を動かして、上の写真を撮った時には「開放状態にセットしてある」からです(笑)

つまり下カムに附随する微細で細い線径の引張式スプリングのチカラによって「常時開放状態」なのが道理なのですが、そうは言っても設定絞り値の設定如何で、このように下カムは・・動かない・・ことを、理解するべきなのです。

もしも最小絞り値:F22に開閉アームをセットしてあるなら、ブルー色矢印の限界点まで (つまり右端まで) 下カムは瞬時に動きます。

この原理、理解できたでしょうか・・(汗)

仮に上の写真で「上カムの引張式スプリングを短く切ってしまったら」どうなるのかと言えば、上カムがほんの僅かに左方向に傾きますから (撓ると言ったほうが適切)、その上カムの左側面が先に下カムの頭に接触してしまいます(汗)

結果、規定よりも早めに下カムが動いてしまうので、絞り羽根は「開く方向に動くようになってしまう」結果、発現する瑕疵は何かと言えば「絞り羽根が開きすぎている」と言う、要は最小絞り値側で絞り羽根が動かなくなるパターンに及ぶのです(笑)

このように現状をチェックするだけで、何がどう物理的に起きていて、どのような瑕疵に繋がっているのかを明確に100%指摘できるので、今まで整備してきた累計個体数93本で、ちゃんと改善処置を施してきた次第です (整備したのですから、当たり前の話をしているにすぎません)。

↑上の写真は「開閉制御環」をセットする前の状態で、ワザと故意に撮影した拡大写真です。絞りユニットの構成パーツの一つである「開閉環から伸びる小さい板状の開閉アーム」が動くのを、下カムが止めているのが分かります。

↑上の写真は「開閉制御環」をセットする前の状態で、ワザと故意に撮影した拡大写真です。絞りユニットの構成パーツの一つである「開閉環から伸びる小さい板状の開閉アーム」が動くのを、下カムが止めているのが分かります。

「止めている」と述べたのには理由があり、ご覧のような微細な細い線径の引張式スプリングのチカラによって「常時閉じようと仕向けられている」からこそ、閉じるのを止めている・・要は完全開放状態にセットされている時の撮影なのが、この写真から判明するのです (ちゃんと組み込まれている絞り羽根の、位置決めキーの頭が写っている)。

従って、非常に多くのオールドレンズが「常時閉じるチカラが働いている」中で、その一方で「常時開くチカラを及ぼす」ことで、絞り羽根開閉制御のバランスを構築しているのだと、理解する必要があるのです。

・・それが一般的なオールドレンズの絞り羽根開閉制御の基本です。

そこに介在するのは、必ずしも今回扱ったモデルのような引張式スプリングだけとは限りません。棒バネで引っ張ったり、反発させたりしている製品設計もありますし、別のカムを介在させて強制的に引っ張るチカラを抑制させてしまっている場合だってあるのです。

然しその本質は「オールドレンズの絞り羽根は、閉じるチカラと開くチカラのバランスの中に居る」と言うことを皆さんに知って頂きたいのです。

そこから当方が強く、本当に強く申し上げたいのは「絞り羽根の油染み、できるだけ放置しないであげてください!」と言う懇願なのです(祈)

特にこのモデルに於ける絞り羽根の油染みは、上の写真に写る引張式スプリングの耐性を、どんどん短くしていくだけの話にしかなりません。それが招くのは「絞り羽根の開閉異常」だけです!(怖)

↑実際の完成写真はこんな感じです。光学系前群をゴッソリ抜き出すと、この情景が見えてくるハズなのです(笑)

↑実際の完成写真はこんな感じです。光学系前群をゴッソリ抜き出すと、この情景が見えてくるハズなのです(笑)

従って、光学系前群格納筒が外れないからと「溶剤注入」すると、実はここまで解説してきた「樹脂製パーツが溶けるか、良くても軟らかくなって変形する」と言うオソロシイ結末を迎えることになります。

それは例えば高温加熱して光学系前群格納筒を回そうと挑戦しても、同じように変形していく運命しか招きませんョね???(怖)

どんだけこのモデルの整備が厄介なのか・・ご理解頂けるでしょうか(汗)

問題なのは、樹脂製パーツ・・ただただ、それだけなのですッ!!!(涙) だからこそ、どんだけ罪深い製品設計をしてしまったのかと、執拗に述べているのです。研削などの工業技術の問題以前に、そもそもの製品設計が問題だったのです。そしてそれは合理化の鶴の一声だったのだと、今になって考えれば史実が語っているのです(汗)

もっと言うなら、当時のCARL ZEISS JENA DDRだけが悪いのではなく、元を正せば旧ソ連から来る「産業工業5カ年計画」の指令が問題だったワケで、それは本国旧ソ連国内でも既にその計画経済の概念が破綻してきており、特に1960年代後半辺りからは、5カ年を3年で打ち止めにして、7年計画に改めるなど、旧ソ連と旧東ドイツの両方で構造的な破綻へと互いに向かいつつあったことは、まさに史実が物語っています。

↑ここからはいよいよヘリコイドシステムの組立工程に移っていきます。上の写真は「直進筒」と呼ぶ、距離環を回す「回転するチカラ」を、鏡筒が「直進動するチカラ」に変換している重要部位です。

↑ここからはいよいよヘリコイドシステムの組立工程に移っていきます。上の写真は「直進筒」と呼ぶ、距離環を回す「回転するチカラ」を、鏡筒が「直進動するチカラ」に変換している重要部位です。

この直進筒には、両サイドに「直進キーガイド (赤色矢印)」と呼ぶ溝が用意されています。ブルー色ラインで囲ったように、相当な長さを持ちますが、このブルー色ラインの長さ分が「そのまま鏡筒の繰り出し/格納量に一致する」道理です。

↑この直進筒にヘリコイドオス側が締付環で締め付け固定されます。すると先ずはこのヘリコイドオス側の「条ネジ山の幅/高さ/厚み」を覚えておいて下さいませ。

↑この直進筒にヘリコイドオス側が締付環で締め付け固定されます。すると先ずはこのヘリコイドオス側の「条ネジ山の幅/高さ/厚み」を覚えておいて下さいませ。

↑別の個体写真を転用していますが、「直進キーガイド」に刺さる「直進キー」を右横に並べて撮っています。グリーン色の矢印で指し示すように刺さるワケですが、このようなL字型の金属製板状パーツですから、僅か2本の締付ネジで締め付け固定されるものの、例えば距離環のトルクが重いからと、ムリなチカラを加えてグイッグイッと距離環を回し切ってしまうと「この直進キーが曲がる/変形する」下手すれば根本から破断することをご理解頂けるでしょうか???(怖)

↑別の個体写真を転用していますが、「直進キーガイド」に刺さる「直進キー」を右横に並べて撮っています。グリーン色の矢印で指し示すように刺さるワケですが、このようなL字型の金属製板状パーツですから、僅か2本の締付ネジで締め付け固定されるものの、例えば距離環のトルクが重いからと、ムリなチカラを加えてグイッグイッと距離環を回し切ってしまうと「この直進キーが曲がる/変形する」下手すれば根本から破断することをご理解頂けるでしょうか???(怖)

実際に両サイドに1本ずつ刺さる直進キーのうち片側を折ってしまっていた個体がありましたが、残った1本だけで均等なトルクを復元するのは、相当に難度が高くなります (何故なら、繰り出し事と格納時の違いで、この直進キーにかかる光学系まで含む鏡筒からの重量配分が変化するから)(涙)

例えば、リアルな現実に、片側だけの直進キー1本だけを使って組上げた場合 (実際にそのように試してみれば分かりますが)、組み上がった個体の距離環を回した時「オールドレンズを上向きに回している時と、下向きに向けて回している時とで、距離環を回す時の抵抗感/掴んでいる指が感じ取るトルクの重さ感が変わってくる」と言う現象に気づきます(笑)

それこそが「1本だけになってしまった直進キーに、光学系まで含めた鏡筒の重さが伝わってきているのかどうかを明示させている現象」と指摘できるのです。

・・整備者の方、そういうことをちゃんと処置してしまう前に、事前に説明できますか???(笑)

逆に言うなら、その際塗布するグリースの性質に頼ってしまえば、片側1本だけでもトルク制御は適いますが、それはあくまても「グリースに頼った整備」でしかないので、とても10年レベルで耐えられる話にはなりませんね(涙)

距離環を回す操作なのに、どうしてそこまで留意する必要があるのか???・・とお考えでしょうから、その道理をここから説明していきます。

↑距離環やマウント部が組み付けられる基台と呼ぶパーツで、オールドレンズの基準的な性格を示すパーツです。

↑距離環やマウント部が組み付けられる基台と呼ぶパーツで、オールドレンズの基準的な性格を示すパーツです。

↑その基台に距離環がネジ込まれますが、この当時の旧東ドイツCARL ZEISS JENA DDRの製品設計が拙い要素のもう一つの理由が、上の写真になります。

↑その基台に距離環がネジ込まれますが、この当時の旧東ドイツCARL ZEISS JENA DDRの製品設計が拙い要素のもう一つの理由が、上の写真になります。

「距離環の裏側がヘリコイドメス側の条ネジ山として研削してしまった」ことが致命的だったのです(涙)

ブルー色ラインで囲っている長大な長さを、前のほうに掲示したヘリコイドオス側の条ネジ山がクルクル回転しながら回っていくことを意味します (ヘリコイドオス側の条ネジ山の幅/高さ/厚みを覚えていて下さいと記したところです)。

・・するともぅ気づかれたでしょうか???

もしもこの距離環に打痕が残っていれば、それはソックリそのまま「ヘリコイドのメス側条ネジ山が変形してしまった (真円を維持していない) ことを意味する」点に、多くの整備者が言及しません!(汗)

だから当方はCARL ZEISS JENA DDR製のオールドレンズを入手するなら「筐体外装に打痕が確認できない、キレイな個体を手に入れなさい!」と語っています。

そうしないとトルクムラが発生している個体だからです・・合わせて、ほぼ間違いなく「ごまかしの整備」でそれを内部で処置しています。或いは「白色系グリース」でごまかしているかも知れませんね(笑)

「白色系グリース」の種別の中で、当方がメインで使っている「黄褐色系グリース」と同レベルで10年耐えられるグリース種別は・・相当限定されます(笑)

そもそもグリースの色合いは添加剤によって着色しているだけなので、正直に申し上げるなら「白色も黄色も黒色も関係ない」話になりますが、凡そ「白色系グリース」はシリコーングリースが多いので、10年しないうちに揮発油成分がヒタヒタとオールドレンズ内部に廻り始めます。

一方当方がメインで使う「黄褐色系グリース」の耐性は、ちゃんと自ら整備した個体を『回収検証』している為、既に今までの14年間で「2年後、3年後、5年後、6年後、7年後、8年後、そして9年後」について、自らお金を払って回収し/購入し、再び完全解体して自ら施した整備の「経年劣化進行に伴う列化状況の把握」を行っています (4年後だけ回収を忘れています)。

その結果、7年後までは塗布した「黄褐色系グリース」は耐性を維持できており、8年後から揮発油成分が廻り始めている事実を突き止めました。

揮発油成分が廻り始めると言っても「白色系グリース」ではないので、8年後、或いは9年後の状況は「ヘリコイドの部位に近接するパーツだけが湿っている感じ」レベルで揮発油成分を確認しました。

従って「白色系グリース」が早ければ1年、遅くても数年でヒタヒタ状に液化して廻ってしまう現象とは、天と地の差です!(驚)

結果、当方のオーバーホール/修理では、正常、且つ適切な判定基準として「10年の使用に耐え得る」としています。

そこから導かれるポリシ~は、決して一般的商習慣に倣わない「10年間の無償再整備をポリシ~とする」方針として、現在執っていますが、如何せん当方の体調のほうが耐えられなくなってきている為、それは在って無いような話 (保証) ではないかと問い詰められれば・・確かに返すコトバがありません(涙)

但し、そうは言っても、例えば既に過去整備時点で「金属材が削れて摩耗してしまっている」或いは今回のモデルのように「樹脂製パーツが摩耗している」もっと言うなら、過去メンテナンス時の整備者の所為によって処置されている箇所から起因する問題まで含めて「ぜ〜んぶ尻拭いしろ!」と言われれば、それはNOと言うのが道理です。

・・そこまで当方はお人好しではありません!(笑)

従って10年を頼りに再整備を申告してきても、当方の記録データベースを参照して「いや、それはないでしょう???」と言う方には、そのままお断りしています(笑)

当方が保管する記録データベースには、処置した整備状況や内部の瑕疵内容について記録が残っているので、10年経っていてもすぐにバレてしまいます(笑)

↑例えば、上の写真は瑕疵が残る (一生懸命改善する為に数十回処置したが、これ以上はムリだと最終判定した) 個体の時の写真から転用してきました

↑例えば、上の写真は瑕疵が残る (一生懸命改善する為に数十回処置したが、これ以上はムリだと最終判定した) 個体の時の写真から転用してきました

赤色矢印で指し示している箇所が変形しており、真円を維持していなかったのです(涙)

トルクムラを改善してほしいとのご依頼内容で受けましたが、最終的にその原因が経年の中での打撃であり、且つそれは「打痕で削れていない事実から (削れてアルミ合金材の地がシルバーに現れていない) 当たったのは木部かフローリングか何か」と当方から指摘した際、返ってきた返事のメールにはそのような打痕の経緯があったと思しき文章が述べられていましたが (自分でぶつけたことを思い出している)、ハッキリ語られておらず、それでも当方が数十回調べまくって、処置 (叩き込みで変形を正す作業) しまくった「加算料金」は払えないとのご指摘でした。

しかも請求金額を上げたいが為に、いろいろこじつけて加算請求しているとまで言ってきたワケでッ!(驚)

そういう人は、当方の取引相手ではないので「全額無償扱い」にして、ご請求代金は一切頂きませんでした。そうしたらやっと当方の真意が伝わったのか (請求金額を釣り上げたいのではないと言う真意)、驚いたらしくも、無償にしてくれるならありがたいと、受け入れています(笑)

こういう感覚ッて、ありますか???(笑) 二度とその人からのご依頼は受けませんッ!

・・そういう不条理なヤツが居るのですョ、未だに!!!(怒)

上の写真を見て、すぐに気付けますか???(笑) 当方には真円度を計測する機械設備が無いので、この程度の打痕などバラす前に調べることなどできないのです。

整備の依頼を受けたのだから、改善させてお金を請求するのが道理だろうと・・公然と平気で真っ正面から文句言ってくるバカが居るのです!(怒)

施す処置は当方に一任すると特約規定の中で、ちゃんと明記しているにもかかわらず「そんな作業は本来必要なくて、お金を払う気持ちにならない」と言ってきます。

できないものはデキナイのであって、その対価と調査料金や微調整に係る作業代金を踏み倒すヤツは、当方にとって『敵』です!

要は上の写真のような、極々微かな打痕すら「改善できないトルクムラに至ってしまう」と言う製品設計こそが問題なのだと・・言っているのです!

だからこそ入手に際しては「製産してから何十年も経過してしまったオールドレンズなんだから、多少のキズや打痕は仕方ない」・・デハナクテ・・目一杯キレイな個体を手に入れなさいと、言っているのです。

皆さんの見ている視線の角度が、当方とはまるで違っています!

↑ちなみに距離環の内側たるヘリコイドメス側にネジ込まれるのは、上の写真のような厚みが少ないヘリコイドオス側であり、それが一つ前に掲示した距離環裏側のメス側を回っていくのです(汗)

↑ちなみに距離環の内側たるヘリコイドメス側にネジ込まれるのは、上の写真のような厚みが少ないヘリコイドオス側であり、それが一つ前に掲示した距離環裏側のメス側を回っていくのです(汗)

その時、この鏡筒に組み付けられた光学系前後群の「重み」まで含めてトルクに影響が現れるのは、誰が考えても理解できるのでは・・ありませんか???

↑こんな感じに距離環の内部にヘリコイドオス側・・要は鏡筒がネジ込まれます。

↑こんな感じに距離環の内部にヘリコイドオス側・・要は鏡筒がネジ込まれます。

確かに例えば海辺での撮影などすれば、この距離環の内側 (メス側) に砂が侵入してしまい、ジャリジャリするのは、そもそも製品設計として仕方ないのが、ここまでの解説でご理解頂けたでしょうか???

ハッキリ言って、このモデルは砂が飛んでいる場所で使うのは、非常にヤバいとの覚悟を伴うべきなのです(怖)

そしてデジタル一眼レフカメラ/ミラーレス一眼レフカメラなどに装着したまま、肩からブラ下げて建物の中で「ゴツンッ!」と柱や壁にぶつけた時・・その場所が何処なのか・・重要なのですョ、と申し上げているのです。

例えば基準「❚」マーカーが刻んである基台をぶつけただけで、距離環のトルクは激変します。

その結果、重くなってしまった距離環をムリに強いチカラで回し続けていると、今度は内部の「直進キー」の根本が変形し、最悪亀裂が入ります(怖)

巷のプロの整備者の方々は、どうしてこういう話を述べないのでしょうか??? 何処ぞの有名処ショップでOHを語りまくっていますが、こういう話は一切ありません!(笑)

・・売るだけ売っておいて、顧客サイドには立っていないのですョ(笑) そう言う企業姿勢です。

↑最後に鏡胴「後部」ですが、やはり上の写真のようなベース環が介在します。赤色矢印で指し示している箇所にマウント面から締付ネジが3本締め付け固定されて、鏡胴「前部」にセット完了します。

↑最後に鏡胴「後部」ですが、やはり上の写真のようなベース環が介在します。赤色矢印で指し示している箇所にマウント面から締付ネジが3本締め付け固定されて、鏡胴「前部」にセット完了します。

一方グリーン色の矢印が指し示している箇所に用意されている穴は「A/M切り替えスイッチのクリックを実現させるための穴」で、この中に反発式スプリング+鋼球ボールが入ります。

↑絞り環を組み込んでから、マウント部を被せれば仕上がります。ブルー色の矢印で指し示している箇所に「絞り羽根開閉制御ガイド」が見えています (絞り環に固定されている樹脂製のガイド)。グリーン色の矢印の箇所にはA/M切り替えスイッチも見えていますね。

↑絞り環を組み込んでから、マウント部を被せれば仕上がります。ブルー色の矢印で指し示している箇所に「絞り羽根開閉制御ガイド」が見えています (絞り環に固定されている樹脂製のガイド)。グリーン色の矢印の箇所にはA/M切り替えスイッチも見えていますね。

このまま完成したマウント部をガバっと鏡胴「前部」に組み合わせて、マウント面から締付ネジ3本を締め付け固定すれば完成です(笑)

従ってこのマウント部だけ、要は鏡胴「後部」を他の個体から転用してきても、問題なくセットできる道理なのです。

或いはその逆で、この鏡胴「後部」に前部を転用してきて合体させても・・問題が起きるハズがありません!(笑)

逆に言うなら、もしも転用してきても何某か瑕疵が発生するなら、それはそれぞれの部位、鏡胴「前部/後部」別に、ちゃんとシッカリと適切な整備が終わっていないことを物語っています。

これが旧東ドイツのCARL ZEISS JENA DDR時代の、究極的な合理化の真髄なのです!

↑ここからは今回扱ったモデル旧東ドイツはCARL ZEISS JENA DDR製広角レンズ『MC FLEKTOGON 35mm f/2.4《前期型―I》(M42)』の任意の個体をピックアップして、オーバーホールが終わった仕上がりの状況を撮影していきます。

↑ここからは今回扱ったモデル旧東ドイツはCARL ZEISS JENA DDR製広角レンズ『MC FLEKTOGON 35mm f/2.4《前期型―I》(M42)』の任意の個体をピックアップして、オーバーホールが終わった仕上がりの状況を撮影していきます。

このページのヘッダーに使った写真の個体は、光学系の蒸着コーティング層が放つ光彩の中にブル~の輝きが視認できましたが、ピックアップした上の写真の光学系ではグリーン色の光彩を確認できる、少々珍しいタイプです。マルチコーティングなので、基本的には光学系が放つ光彩の基本はパープルアンバーが主体で、とても濃い色合いで輝きます。

↑光学系内の各群の締付環や格納筒などに、過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料」も全て完全除去して光路長を確保するので、光学系内には製産時点を示すオリジナルな黒色メッキ加工塗色が黒光りしてご覧頂けるように変わります。

↑光学系内の各群の締付環や格納筒などに、過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料」も全て完全除去して光路長を確保するので、光学系内には製産時点を示すオリジナルな黒色メッキ加工塗色が黒光りしてご覧頂けるように変わります。

今までに扱ってきた93本全ての個体で、光学系内の格納筒や締付環などに「反射防止黒色塗料」が着色されていたので「溶剤で溶けるモノは、製産時点に処置された着色ではない」との判定に基づき剥がしてしまいます。もしも必要な場合は、最低限ですが当方の手によって「反射防止黒色塗料」を再着色しています (それは塗膜の厚みを薄く仕上げる目的の他、ちゃんと黒色に着色したいから)。

↑6枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正六角形を維持」しながら閉じていきます。合わせて簡易検査具による検査も終わり、各絞り値での適正な開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) も確保できています。

↑6枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正六角形を維持」しながら閉じていきます。合わせて簡易検査具による検査も終わり、各絞り値での適正な開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) も確保できています。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:35㎜、開放F値:f2.4、被写体までの距離:20m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:10m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、10m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の20m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「70m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

なお撮影時の対角画角としては、計算すると35㎜判フルサイズ36㎜ x 24㎜にて「対角画角:63.440°」になります。

↑ちなみに上の写真は、ここまで説明してきた「最短撮影距離:20cm」のモデルバリエーションではない「初期型」の内部を撮影しています (19㎝のタイプ)。構造としてゼブラ柄時代からの製品設計を継承している為、ご覧のようにステンレスワイヤーやアームなどを併用したギミックな駆動を採用したままだったモデルなのが分かります。

↑ちなみに上の写真は、ここまで説明してきた「最短撮影距離:20cm」のモデルバリエーションではない「初期型」の内部を撮影しています (19㎝のタイプ)。構造としてゼブラ柄時代からの製品設計を継承している為、ご覧のようにステンレスワイヤーやアームなどを併用したギミックな駆動を採用したままだったモデルなのが分かります。

↑上の写真もその最短撮影距離:19cmの個体写真ですが、赤色矢印で指し示している箇所を見ると分かるとおり、最短撮影距離:20cmのタイプに比べて、距離環の肉厚が厚くなっています。

↑上の写真もその最短撮影距離:19cmの個体写真ですが、赤色矢印で指し示している箇所を見ると分かるとおり、最短撮影距離:20cmのタイプに比べて、距離環の肉厚が厚くなっています。

さらにご覧のように鏡筒と距離環との間の空間/隙間が少ない点も判定として使える要素になりますね。

大変希少な「最短撮影距離:19cmの、MC FLEKTOGON 35mm f/2.4《初期型》(M42)」の写真です。ヤフオクでの出現頻度は数年前であるものの、凡そ1年に数本レベルでしたが、現在は知りません。

↑最短撮影距離が異なるので、必然的に光学系の設計が異なるのですが (まだデジタルノギスを使って実測していない頃の扱いなので不明のまま)、ご覧のようにちゃんとM42マウント規格品でも造られていたました。マウント面から見ると判別ができません。

↑最短撮影距離が異なるので、必然的に光学系の設計が異なるのですが (まだデジタルノギスを使って実測していない頃の扱いなので不明のまま)、ご覧のようにちゃんとM42マウント規格品でも造られていたました。マウント面から見ると判別ができません。

↑上の写真は最短撮影距離:19cm (㊧) と20cm (㊨) を並べて比較しています。モデルバリエーションで言う処の「初期型 (㊧)」vs「前期型−I (㊨)」です。

↑上の写真は最短撮影距離:19cm (㊧) と20cm (㊨) を並べて比較しています。モデルバリエーションで言う処の「初期型 (㊧)」vs「前期型−I (㊨)」です。

このように筐体の各部位の意匠はもちろん、製品設計が別モノなのが分かります。逆に言うと、㊧の「初期型」は合理化前の製品設計だったことが分かっており、前述してきた鏡胴「前部/後部」の転用に配慮した設計が成されていません。

見分け方としては、もちろん最短撮影距離をチェックすれば良いのですが、単に「0.19」と刻印していた話ではなく、そもそもヘリコイド長が違うので、やはり光学設計が違うのではないかとみています。

機会があれば、もしかしたら一度扱うかも知れませんが、もぅヤフオク出品は懲りているのでどうでしょぅか・・(笑)

↑横から眺めても何となく雰囲気が違う、カッチリした印象の筐体意匠です。

↑横から眺めても何となく雰囲気が違う、カッチリした印象の筐体意匠です。

↑当レンズの最短撮影距離:20㎝に於ける開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズの最短撮影距離:20㎝に於ける開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑最小絞り値「F22」での撮影です。まだまだ光量が確保できている為 (絞り羽根が適正に開閉している為、光量を失っていないから)「回折現象」の影響すら感じません。

↑最小絞り値「F22」での撮影です。まだまだ光量が確保できている為 (絞り羽根が適正に開閉している為、光量を失っていないから)「回折現象」の影響すら感じません。

ここまでの超長文をお読み頂き、本当にありがとう御座いました・・お疲れ様でした!

何かお役に立てる情報が一つでもあれば、ここまで解説してきた甲斐があったというものです。

ご購読頂きました皆様、感謝申し上げます。