🅰

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、戦前ドイツはMeyer Görlitz製標準レンズ『Primotar 5.4cm f/3.5《戦前型:1936年製》(exakta)』です。当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で捉えても初めての扱いです。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

実は、そもそもこのモデルの存在を全く知らなかったワケで(恥)、全く以て『極度のカメラ音痴』に『オールドレンズを知らない』丸出しの醜態で、マジッで恥ずかしいですッ!(汗)

とは言っても、当方が今行っているオーバーホール作業なんて、リストラ退職させられてから始めた「何とかの手習い」みたいなスタンスですから、そもそもその真骨頂すら極められるような次元の話になっていません(笑)

そう言う次元は、まさに『匠』に師事して、いにしえの伝統技術を叩き込まれたプロの整備者達の話であって、当方のような何処の馬の骨だか分からない人種が、ひたすらに独学だけでテキト〜に整備しているような甘ったれた根性では、そもそも表に出て話すようなことではありませんね(笑)

そんなワケで・・そっと (隠れて) 聞いてほしくて、このブログを立ち上げています(笑)

このブログの前身たる『出品者のひとりごと・・』が、生活費欲しさで切羽詰まって始めたオーバーホール済みでのヤフオク出品、と言うスタートラインでしたから、その意味で最初ッから下心丸出しの、まさに低俗な位置づけでしかないのです・・それを以て恥ずかしいと言わずして、何としましょうか(笑)

あくまでも高尚な使命感を抱きつつも、真剣に看板を背負って日夜精進に励んでいらっしゃるプロの整備者の方々と・・比較に値する人間でも対象者でも・・ありまっしぇん!(笑)

と言うワケで、今回扱ったこのモデル・・ハッキリ言ってまるッきし死角に入っていましたが・・正直、その描写性能を知ってオドロキしか残らないと言う、マジッで素晴らしいオールドレンズでした!(驚)

・・もちろん戦前型なので、ノンコートです!

しかもッ。コレッ。中身テッサーですョ???!(驚) テッサーと来れば、コントラストが相応に高めに設定されてくると妄想するのは、自然な『人情』だと考えるのですが・・違うんですョ!

今回このモデルを扱ってみてスッと思いましたが(汗)、たぶんMeyer-Optik Görlitz (マイヤーオプティック・ゲルリッツ) ッて、そもそも光の捉え方の感覚が「既にこの当時からCarl Zeiss Jenaとはまるで対極的な思想だったのでは???」と、素直に感じてしまいました!

それは同じ当時の戦前型のTessarモデルで写された実写をチェックしてみても、やはりまるで光の捉え方が違って見えてしまい、Carl Zeiss Jenaはコントラストと言うか、ピント面の際立ちを非常に重視して光学設計していたような写り方にしか・・見えないのです(汗)

一方のMeyer Görlitzは、ピント面の先鋭さよりも「画の先鋭さ=つまり感情を伴って記憶に残ることを指す」のような捉え方で、画造りしていたように当方は捉えたのです(恥)

いえ、ハッキリ言って、当方は『光学知識まで皆無な人間』なので、そんなヤツがあ~だこ~だ言う資格が、そもそも無いのですが、そうは言っても「観てしまった」から仕方ありまッせん!

実写を一番最初に観た時の印象として残る「繊細感」は、Carl Zeiss JenaもMeyer Görlitzも・・基本的に同じなのです。ところが、Meyer Görlitzの画のピント面は「基本的にそのエッジがチョ〜太い」点を以て、実は「画の鋭さ感に見立てている」が如く、何だか恣意的で、作為的な操作性が伝わってくるから、或る意味いやらしいですッ!(笑)

ちょっと重箱の隅をつつかれているような感じで・・いやらしい・・ですね(笑) 然し、コレッ。至極真っ当な話で、ピント面のエッジが太いのに、もしもカリッカリに写ってしまったら、おそらく当時のフィルムカメラとフィルムの次元では「ちょっと次はもぅ観たくない」みたいな、或る意味「見る」を避けるような意味合いの感情しか、残らないような気がしたのです(汗)

当方にとり「見る」は意識してみることを指し「観る」はまさに傍観の如く、意識を伴わずして眺めているほうの比重が高い時の感覚なるも、その一方で「視る」の場合は、もぉ〜チェックしまくり状態で、何か見つけ出してやろう的な気合が入っている時のみるなのです(恥)

そんな中で、このモデルの描写は「観る→見る→視る」に瞬時に移ってしまったワケで・・。

・・だから凄いのですッ!(驚)

話は違うのですが、実はいつも懇意にして頂いているファンの方から先日「オールドレンズ入手時にとても参考になっていた為、以前掲載して説明していた無料実写サイトの写真解説を、是非復活させてほしい」と懇願されて、渋々と言うか、気力が失せている中で、サクッと調べて諦めるつもりが、検索にヒットしてきた実写を目にして「おぉ〜ぅ!」と心の中で我慢しきれずの唸り声!(笑)

面倒くさいから、実写解説したくないので、ゼッタイに唸らないつもりだったのに・・いつでも、アッと言う間に挫けるのが自分の最大の魅力と信じてやまない性格なので、シマッタと思った時点で、時すでに遅し!(恥)

以下にその『復活実写解説』を載せていきます・・いや、然し、マジッで面倒くさいッ!(笑)

↑上の写真はFlickriverで、このオールドレンズの特徴的な実写をピックアップしてみました。

ピックアップした理由は撮影者/投稿者の撮影スキルの高さをリスペクトしているからです。

(クリックすると撮影者投稿ページが別ページで表示されます)

※各写真の著作権/肖像権がそれぞれの投稿者に帰属しています/上記掲載写真はその引用で

転載ではありません。

◉ 一段目

左端から順に円形ボケが崩れて収差ボケを経て、単なる背景ボケへと変わっていく様子を並べています。

意外だったのは、焦点距離:54㎜にしては少々大きめな円形ボケがキレイに表出できている点です(汗) 何故なら、テッサーのほうだともう少し小さめにしか現れないような印象が強いです。そしてさらにその円形ボケの崩れ方に合わせて、何と滲み方と溶け方までが「ひたすらに素直」なのがオドロキなのです!(驚)

例えば左から2枚目の写真などは、テッサーのほうだと崩れていく様子がある程度明確に残るので、こういうシ~ンは結構見辛かったりします(汗) それでいて3枚目をチェックすると分かりますが、二線ボケ傾向はむしろ明確に残るので、この左端から順番に来るボケ味の違いを、光学のほうから述べることができません(恥)

・・単なる印象と言うか、感想レベルで、全く以て申し訳ございません!(涙)

下手に光学の勉強を始めてしまったが故に、前述した懇願頂いた方にもお詫び申し上げたのですが、印象や感想を述べることに、むしろ抵抗感が強くなってしまい、正直、今困っています。

何故なら、印象や感想レベルは、どうにでも話せてしまうので、或る意味プロの写真家の解説サイトでも「ちゃんと光学レベルからその印象を紐づけしてしゃべっている (解説している) プロの写真家が非常に少ない!」ことに嫌気を覚えたので、有名処のネーミングの写真家ですら、テキト〜に解説している感が伝わってきて、マジッで「それで金稼ぐなョ」と言いたくなります(笑)

撮った写真だけ載せて個展っぽく仕上げていれば良いものを、語り始めるからカンベンしてくれになりますッ!(汗)

例えば自分の撮影写真を解説していて「濃厚」とか「端整」とか言う時、ちゃんとその比較先の写真まで掲示させてから、それに対して濃厚だなんだと評価したらどうなんだ・・と思います!

そういう所為が気に障るようになってしまったので、今は正直、このように解説していくことに相当な抵抗感を覚えている最中で、困っているワケです(汗)

◉ 二段目

この段ではコントラストの状況をピックアップしています。決してコントラストが低いワケではなく、クセが無いと言うのか、彩度を高く採っていないと言うべきか、未だちゃんと光学レベルで説明できなくてイヤなのですが(涙)、観ていて決して嫌味を感じず、ス~ッと入ってくる/受け入れられる安心感を伴う時点で・・当方的にはとても評価している次第です。

但し、これは後で説明しますが、或る意味「このコントラストの採り方こそが、Meyer-Optik Görlitz製オールドレンズの光学設計に於ける欠点」とも指摘できると考えています。

結局PENTACONモデルに至る直前まで、この課題を抱え込んだままに (それを是と捉えて) いたのか分かりませんが、おそらく1968年にMeyer-Optik GörlitzがCarl Zeiss Jenaに吸収された後、ガラッとコントラストの表し方が変化した点で、何某かCarl Zeiss Jena側からの指摘が在ったのではないかとみています(汗)

例えば標準レンズ域モデルで、Meyer-Optik Görlitz世代のモデルバリエーションである「Oreston 50mm f/1.8」と、絞り羽根のカタチと回転方向まで変わってしまった「PENTACON auto 50mm f/1.8 MULTI COATED」とでは、そのコントラストの表現性が激変している点を・・述べています。

もちろんそこにはMeyer-Optik Görlitz世代のモノコーティングと、PENTACON世代にチェンジしてからのマルチコーティング化との相違点は、必ず加味されるべき解説の大前提になりますが、然しそもそも蒸着コーティング層でできる制御には限界があることを学んだので、いくらモノコーティングとマルチコーティングと言っても、蒸着コーティング層の違いだけで劇的に変化させられる話では・・ありません!

仮に光学設計を同一に採ったとしても (確かにそういうオールドレンズが顕在することを突き止めたので) 被せる蒸着コーティング層の相違は「単に波長制御レベル止まりの次元」でしかないことを知りました。

要はなんだかんだ言っても、光学設計こそが全てであって、蒸着コーティング層でチマチマやったところでたかが知れているのです(汗)

従って、確かに同一の光学設計ではないにしても、一つのテッサー型の範疇で捉えてしまった時、このCarl Zeiss Jena側テッサーモデルとの描写性の (総括的な) 違いには・・何かしらの企業側思想が大きく働いていたように、とても強く考えているのです(汗)

この段のコントラストの表現性を観てくと、例えば左の2枚の表現性は共通です。Carl Zeiss Jenaのテッサーのように、或る特定の色彩だけが反応してくる癖を見いだせません。

その同じ性格が次の3枚目でも確認でき、このように背後に光源を含んできているにもかかわらず、安定的に (或る意味崩れずに) コントラスト表現に一貫性を維持させられる特徴と言うのは、何か光学設計面での特異的な思想が介在しなければ・・ムリだと感じたのです(汗)

それは右端の写真を見ても、崩れていないことから同じ条件で語れるのだと思います。

◉ 三段目

ここでは純粋に発色性だけをチェックしています。例えば一番左端のチューリップの発色なら、Carl Zeiss Jenaのテッサーでは、もう少し彩度が高く出てくるので、色飽和レベルの話には決して至らないまでも、それに近づいている印象を感じ取ってしまう発色性として出てきます・・要はちょっと誇張的な色合いとして表現されるのです。

同じことが2枚目の写真でも指摘でき、テッサーでは相当色が乗ってくると思うのです。

一方3枚目と右端では明確にMeyer-Optik Görlitz製オールドレンズの光学設計に於ける特徴が、今度は全面に出てきてしまい、彩度は低下してきます(汗)

おそらく可視光域の中で、或る特定の波長を境界にして、何某かコントロールしているのだと思うのです(汗) 結果、このように彩度が下がり始める発色性になると、途端にコントラストまで影響を受け初めて「まるで色が抜けていくような」色彩感を失うような感覚/錯覚に見舞われます(汗)

このことが次の段で明確に、Meyer-Optik Görlitz製モデルの性格として現れてきます。

◉ 四段目

この段ではたったの一つ、グラデーションや階調表現についてチェックしています。白樺の幹の樹皮の階調表現、或いは2枚目の階段のコンクリート面のグラデーション。これら左側2枚については「コントラスト差を画の中に伴うシ~ン」としてピックアップしてきたので、それほどグラデーションの差を感じ取りませんが、次の3枚目になると明確に違いが分かります。

海と桟橋のデッキ部分と、凡そ色彩面で同系統の中に集約されているシ~ンになると、どういうワケか他のモデルも含め、Meyer-Optik Görlitz製オールドレンズの写りには、ガクンとコントラストが低下する癖を感じるのです(汗)

そこから手繰って考えると、そもそもMeyer-Optik Görlitz製モデルの光学設計には「グラデーション表現に弱い特徴を抱えている」との思惑まで働きかねないほど、その特徴を指摘できる点が問題だと・・今、述べています。

・・皆さんにはどのように写っているのでしょうか(汗)

◉ 五段目

一つ前の右端の椅子からの繋がりで、この段に入っていますが、被写体の素材感や材質感を写し込む質感表現能力の高さをチェックしています。

例えば左端の金属材にペンキが長年塗り足されてきた印象の被写体には、相応に反応するものの、次の2枚目になると階調が再び飛んでいきますッ(汗)

Meyer-Optik Görlitz製オールドレンズの、非常に多くのモデルが「金属材はちゃんと質感表現できるのに、ガラス質になると、途端にワケが分からなくなってしまう」と言う課題を残したままになります(涙)

特にガラス質の実写を確認するのが、オールドレンズの描写性能を探る時は、或る意味必須項目だったりします。それは金属材の場合は、そもそも塗装されていることが多い為、金属材よりも塗膜の質感をチェックしているような話になりかねません(汗) ところがガラス質は、真にガラス材の表現性に絞られるので、分かり易いのです。

おそらくガラス質の光沢感なり、鈍い輝きなり、ガラス質を表現する上での「何か」についての光制御に限界が現れるので、Meyer-Optik Görlitz製オールドレンズによる撮影には、ガラス質の表現性が苦手分野なのではないかと勝手に考えています(汗)

この問題は彼の有名な、皆さんが銘玉と宣う「Primoplan 58mm f/1.9」ですら、同じ傾向を感じ取れるので、さすがに光学設計の中に何某かの企業思想がシッカリ植え込まれているとしか考えられません(汗)

・・ところがその結果が、この段の最後右端に現れます!(驚)

相応に夜の帳に向かう一瞬のタイミングを撮影しているのだと思いますが、何とこの暗さの中で「ススキの色合いがちゃんと残せている」と言う、暗部にとても粘り強さを感じられる階調表現を維持できている点を挙げられるのです(汗)

このような事柄から、実はMeyer-Optik Görlitz製モデルの光学設計には「フレアを排除しない傾向の光学設計が行われていたのではないか」とすら、現在感じ取っているのです(汗)

これは様々なオールドレンズの光学設計に於いても確かに実施されている手法の一つのなのですが、皆さんが「フレア対策!」と悪者扱いばかりされるフレアですが、実は光学設計者にとっては決して悪者ではなく、むしろ波長制御の中でとても重要な要素を併せ持つ原理部分なので、悪しきフレアとして完全排除ばかりが能ではない・・と当方は今述べているのです。

例えば「空気レンズ」の中でフレアを活用させているシ~ンもあったりするのが、特許出願申請書内の記述を読んでいても確かに記されているので、フレアをどう使うのかにも、ちゃんと光学設計者のセンスが現れるのだ・・と理解しました!

その意味で指摘するなら、Meyer-Optik Görlitz製モデルの光学設計は、おそらく「フレアを活用する方向性に仕向けている光学設計」の要素が強いように感じ取ったのです。

結果、Carl Zeiss Jenaのテッサーと比較した時、コントラストを相応に確保しつつ収光してきている光学設計に対し、フレアを活用しつつ明暗差を使って解像度感に仕向けてきたMeyer-Optik Görlitz製モデルの場合、そもそも収光時に解像度を確保できていないMeyer-Optik Görlitz製モデルの光学設計では「或る特定の波長を超えた途端に、コントラストの現れ方が変化しすぎる為、それが階調表現に大きく影響を及ぼす」と考えれば、辻褄が合ってくる次第です。

なお最後になりましたが、このモデルの開放f値:F3.5だからとバカにしては・・イケマセン!(驚) 被写界深度が、メチャクチャ狭い/浅いのです!(驚)

最短撮影距離:80cmなので (実測で78cm)、特に寄れるモデルではありませんが、例えばこのオールドレンズにマクロヘリコイド付マウントアダプタ (例えばLMマウント規格品など) を装着して5㎜繰り出すと、おそらく、もぉ〜マクロレンズ並みに被写界深度が薄くなってくると妄想してしまいます(笑)

被写界深度が薄く/浅く/狭くなるということは、それだけボケ量も増大するので、試していないので分かりませんが、おちらく最短撮影距離も80cm→55cmくらいにまで近接が適うのではないかと妄想しています。

僅か⌀16.69㎜しかない外径なのに (前玉)、よくもまぁ〜ここまで設計できると感心です!(驚)

ハッキリ言って「名前負け」していた感が強く(汗)、戦後に登場した「Primotar Eシリーズ」は、同じ50㎜/F3.5ながら、まるでその写りが激変してしまったことを、今回よ〜く、本当によ〜く理解できたほどに、むしろ今回扱ったモデルの素晴らしさを実感した次第です(祈)

その一方で、今度はノンコートの側面から考察してみると、当然ながら戦前モデルのオールドレンズが多くなってくるワケですが、その中で当時のフィルムと言えば「それはやはり白黒写真撮影が主体」なのは自明の理です。

ところがオモシロイことに、そのような時代のオールドレンズでも、モノによっては今回のモデルのように「カラー写真撮影でも、白黒写真の時と同じ傾向を維持させたままに使いこなせる」特徴を備えた光学設計を実装している場合が・・あるのです!(驚)

もちろんその反対に、白黒写真は素晴らしいのに、カラー写真撮影にすると、途端につまらない写りに堕ちてしまうといったオールドレンズだって、あるのです(泣)

実はこれがポイントで、白黒写真撮影は「カラー成分を白黒まで含めた256階調表現に強制的に割り振ってしまう」原理で造られています。

白と黒には彩度が無いので、♯FFFFFF (白) か♯000000 (黒) の話でしかありませんが、その他の254階調に関しては、必ず彩度が影響を及ぼしてきますから、例えばカラー成分のイエロー (黄色) も、いったいどの波長から白黒成分に割り振った時に明るいグレー色に振り分けるのかが、光学設計時の味噌になっていきます(笑)

つまり総天然色のカラー成分でのイエロー (黄色) も、明るいグレーに振られるのか、白に近い階調に振られてしまうのかが変わってくるのがグレースケール世界の白黒写真になります。

従って、実装している光学設計によってその階調の振り分けが制御されているのですから、モノによってはカラー写真撮影した時に、上手く残せないモデルだって現れるのは・・納得できる道理なのです。

その意味で、よく思い違いしている人達が居ますが(汗)「カラーを白黒にしただけ」と捉えてしまうと、見ている世界がまるで違ってしまいます(涙)

もっと言うなら今ドキのデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラのカメラボディ側操作で、白黒撮影に切り替えている・・シ~ンを頭の中で勝手に描いてしまって、オールドレンズの光学設計を捉えている人達が居る・・と言っているのです。

・・コレッ。プロの写真家の中にも、そういう人が居るのです(汗)

元来、オールドレンズが実相している光学設計と、カメラボディ側システムとは、まるで別世界の概念であって、同じ土俵で語って良いハズがありません!(笑)

それは特に「酸化トリウム」を含有したオールドレンズのモデルを使っている時に「(ブラウニング現象で) 赤褐色化した光学ガラスレンズも、AWB (オート・ホワイト・バランス) 設定で適正化させるだけで、真っ白に訂正できる」と真っ正面から語っていますから・・正直、ウケます!(笑)

確かにホワイトバランスの設定は適正化できますが、その一方で赤褐色化した光学ガラスレンズを透過してきた透過光の、コントラストへの影響度合い、或いは彩度面での影響は「AWB設定では一切制御できない」ことを忘れてしまっています(笑)

赤褐色化することで、波長で捉えた時のコントラストや彩度の割り振りは「濃いほうに割り振られるのか、薄い階調に割り振られるのかの、その境界が移動してしまったことを意味している」ことを忘れています(笑)

従って「酸化トリウム」含有のオールドレンズは、基本的にコントラストが高く現れてくる階調として記録されるので、彩度の表現性も影響を受けて、或る特定の波長境界から急に濃い目に階調表現してきたりします (つまりコントラスト差が大きい写りになることを言っている)(汗)

するとこの時、コントラスト差がより大きく記録されるのだから、それはピント面にとッても解像度向上に資すると信じている人達が現れます(笑)・・コレッ。カメラボディ側システムの「ピーキング設定」にまるで気を取られてしまっていますョね???(笑)

違います! コントラストを高く記録しても、そこで「階調が潰れたら解像度は、むしろ甘くなる」ことがみえていません(笑)

これが前述の「酸化トリウム」レンズで、解像度感を失っていく方向性に写る特徴を解説した話になります。「酸化トリウム」を1950年代後半辺りから光学ガラスレンズに含有させてきた根拠は、屈折率を20%代まで向上させることが狙いだったので、決して解像度の向上だけを目当てにしていた話では・・ありませんョね???(笑)

「酸化トリウム=解像度アップ」に結びつけてしまうから、そういう変な方向性の話になっていきます(汗) アップさせているのは屈折率だけであり、解像度が向上するのかどうかを決めているのは「あくまでも光学設計」なのだと・・気づいていません。だからウケるのです(笑) それは屈折率を高くしたところで、それをいったい何に役立てているのかの違いで、光学設計によって如何ようにでも変わるのに、その点をまるで見損なっているからそういう話になってしまうと・・言っているのです(笑)

話を戻して、上の実写解説の中での五段目、右端の夜の帳に向かうシ~ンで重要なのは、手間に写るススキの穂の色合い表現を留めている点であるものの、そこに着目するからこそ、むしろ上空の夕焼けの色合いの変化にも注目する必要があると思うのです。

前述の同一系統の階調表現に弱いとの立場を執るなら、この実写の夕焼けの色合いは、リアルな現実の現場で目にしていた夕焼けの色合いでは、もっとコントラストと彩度が高く、青色が残る空と夕焼けで赤く染まる雲との色彩バランスが・・もっと素晴らしかった・・のかも知れないと、思ってしまいました(汗)

つまり、手前のススキの穂の色合いと階調を残せている一方で、その背景の夕焼けに対する彩度制御が抜けてしまっている、或る意味Meyer-Optik Görlitz製モデルの光学設計のデメリットすら・・含んでしまった・・1枚の写真だったのかも知れないのです(汗)

この真実を知るのは、この写真を撮影した本人だけしか居ませんが、そう言う捉え方や角度から視点を持っていくのも良いのではないかと思いますね。そうするとことでメリットだけに一喜一憂することなく、敢えてデメリットを認知して「そのシ~ンに臨む覚悟を確実にする」ことで、もっと素晴らしい一枚を残せるのかも知れないのです!(祈)

そういう捉え方から今一度今回扱ったモデルを手に持ち眺めると・・意外や意外、写真撮影時のコツが視えてきたワケで(汗)、上の夕焼け写真を例にするなら「後もぅ2分遅めに撮っていれば」彩度の違いとして上空の夕焼けが、さらに色彩感を強調して/増して、残せていたのかも・・知れませんョ(笑)

・・そう言う考え方だって、あると思うのですョ(汗)

だからこそ、光学知識の方向からオールドレンズの光学設計を今一度眺めてみる癖も必要だと、最近とても強く感じている次第です。

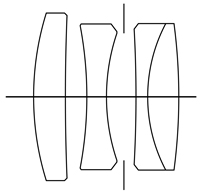

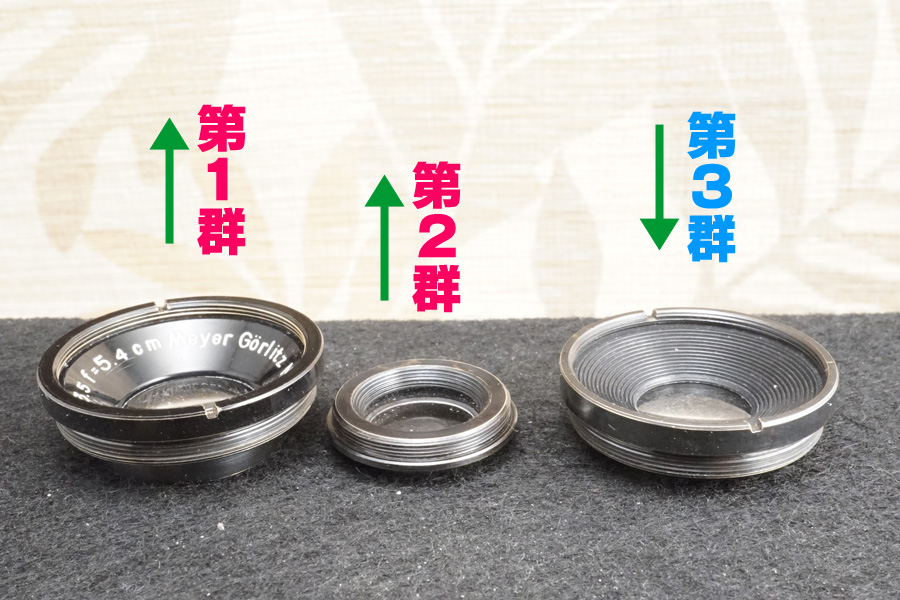

ちなみに右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

ちなみに右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

確かに3群4枚の典型的なテッサー型ですが、実は第1群前玉の裏面側も、第3群後玉の裏面側も「共に凹んでいる」点で、まだまだ屈折率だけで硝材を選択するハードルが高かった時代の光学設計なのが、何となくですが伝わってきた印象です(汗)・・つまり光学設計時に曲率を相応に与えなければ、硝材としての屈折率とアッベ数だけに頼って、まだまだチョイスできていなかった時代と言う意味を指します。

その意味では、その与える曲率によっては別の収差が増大するので、既知の発明案件の改善を狙って自ら新たな光学設計に臨んだハズなのに、結果的にまた別の残存収差を残してしまうと言う、或る意味呪縛的な世界に引きずり込まれていくような、同道巡り的な光学設計を強いられていた時代とも受け取れるのです(怖)

もちろんネット上に公開されている実測値を基にした光学系構成図などは皆無なので、上右図にてようやく89年ぶりにその全容が露わになり、光学設計者もきっと喜んでいると思いますね(涙)

光学設計技師の名前は、Meyer Görlitz在籍の「Paul Schäfter (パウル・シェフター)」氏になります。特許出願申請書をさんざん探索しましたが、ついにこのモデルの出願申請は発見できませんでした。

なお、当時の評価記事によると、戦前のCarl Zeiss Jena製テッサーよりも、むしろこちらのモデルのほうが評価が高かったようで意外でしたが、吐き出す実写を確認してみれば、確かにテッサー以上の描写能力を持つ光学設計だと、自然に納得できたのがまた嬉しかったりしました(汗)

・・素晴らしいモデルです!(驚)

こんなに素晴らしいモデルの光学設計が体現できていた光学メーカーだったのに、何にしても敗戦時から始まるMeyer-Optik Görlitzの不運は、その後の現在に於いてすら続いているようで、それこそ何かに呪われているのではと勘ぐってしまうほどに「悲劇の光学メーカー、Meyer-Optik Görlitz」です(涙)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

戦前ドイツの1933年に実施された「春のライプツィヒ (工業) 見本市」で初めて展示されたJhagee Dresden (イハゲー・ドレスデン) 社による「Standard Exakta model A」です。

戦前ドイツの1933年に実施された「春のライプツィヒ (工業) 見本市」で初めて展示されたJhagee Dresden (イハゲー・ドレスデン) 社による「Standard Exakta model A」です。

127フィルム、またはVPロールフィルム (Vest判) を使用し、4 x 6.5cmで8枚撮影できた、フォーカルプレーンシャッター方式の一眼フィルムカメラです。最大1/1000秒まで対応し、B/Tも可能で、最短撮影距離:90cm〜∞まで撮影可能だった、レンズ固定式フィルムカメラです。

さらに1936年に一眼 (レフ) フィルムカメラ「Kine Exakta type A (キネ・エキザクタ)」が登場し、このタイミングで用意されたセット用標準レンズの中の一つが、今回扱ったモデル「Primotar 5.4cm f/3.5」です。

さらに1936年に一眼 (レフ) フィルムカメラ「Kine Exakta type A (キネ・エキザクタ)」が登場し、このタイミングで用意されたセット用標準レンズの中の一つが、今回扱ったモデル「Primotar 5.4cm f/3.5」です。

なおこのモデル銘「Primotar」はドイツ語発音で「プリモター」と発音し、プリモタールと語尾の「R」を強調発音しません(笑) それは例えばErnst Leitz Wetzlar製「Elmarモデル」も、決して「エルマール」と呼ばないのに似ていますョね(笑) ネットでは何でもかんでもも「R」強調発音にすれば良いと思っている人達/勢力が居ますが、或いは今までの (日本国内での) 慣例からそのように発音するべきだとの反論もあるのでしょうが、そもそも英語圏含めニッポン人が教え込まれてきたヘボン式ローマ字を発音できない人達/国は、非常にたくさんあるので、そういう「慣例重視派」の議論には、当方は賛同しません!

・・あくまでも現地の発音を尊重すべきとの立場です!

これは特にボケ味の「ボケ」を「boke」と表記した時に、非常に多くの外国人が「ボーク(ェ)」と発音してしまっている点を挙げれば理解できるのではないでしょうか???

ニッポン人として、自分の国の数千年に及ぶ文化を尊重してもらいたく思うのなら、ちゃんと「ボケ」と言ってほしいワケで、その想いを尊重した外国人記者が既に居て「Mike Johnston (マイク・ジョンストン)」氏です。彼が1997年に世界で初めて「bokeではなくて、bokehと綴り、そして発音すべきだ」と語って説明してくれた、真にニッポン人にとって日本語の精神性を強く述べてくれた、大変ありがたい人なのです!(祈)

それでも外国人の発音を聞いていると、やはり「ボーケ」のように「bo」が来ると「ボー」と発音してしまうように聞こえますし「keh」も実際は「ケ(ェ)」のように、口から空気が僅かに抜けていく発音に聞こえます(笑)

その意味で、日本語をこの際改革するのも良いかも知れません(笑) イントネーションと区切り発音を合わせて同時に表記できる「ラテン語/英語変換を見据えた新カタカナ表記法」を誰か発明してくれると、外国人にとってもさらに伝わりやすく、発音し易くなるのではないでしょうか(笑)

・・日本語は、世界言語から捉えても非常に特異性の高い特殊言語のひとつらしいのです!

「bo・keh」とすればボケに近づくものの、その時のイントネーションは含まれません。そこにヨーロッパで既に歴史を刻んでいるアクセント付文字の法則を取り入れると同時に、最近気になって仕方ない古代エジプト文明の象形文字、或いは表音文字手法としての子音発音方式を活用して、何か工夫できそうな気になってきます(笑)

・・その彼の大変貴重な記事は「Photo Techniqueの雑誌記事」の中で読めます。

…………………………………………………………………………

話を戻して、今回扱ったモデル銘「Primotar」は、あくまでもMeyer Görlitzが当時自社製品として発売していたほうの商品だけを指し、もう一つ「Anast. Exaktar (アナスティグマート・エキザクター)」と言うOEM製品をJhagee Dresdenに供給していたのです(汗)

これは「anastigmat (アナスティグマート)」を略して、モデル銘に付随させている為「Anast.」になっていますが、決してモデル銘の商標の一部を表しておらず「実装光学ガラスレンズの、光学設計としての最終的な状態」を表した表現手法なのです。

アナスティグマートとは、ザイデルの5収差 (球面収差/コマ収差/非点収差/像面歪曲/歪曲収差) の中で「球面収差、コマ収差、像面湾曲、非点収差」の4つについて補正できている状態を指して「アナスティグマートになっている」と表現する「状態表現」なので、この時のモデル銘「Anast. Exaktar」の正しい認知は「アナスティグマートなエキザクター」との捉え方が正解になります!

従ってモデル銘を表す商標部分は「Exaktar (エキザクター)」だけと言うことになりますね(笑)

↑上に挙げた個体写真は、実は意外な真実を語ってくれている3例を挙げています。

㊧だけが「Primotar」銘なのに対し、㊥と㊨は「Anast. Exaktar」銘です。そのモデル銘の相違は、前述したように本家かOEMかの違いでしかないので良いのですが、実は製造番号に注目すべきなのです!(驚)

㊧751721に対して、764076 (㊥)、はたまた928357 (㊨)・・と、さすがにネット上の情報量がとても少ないモデルだけあって「8番台以降からPrimotarに改称した」と某有名処ですら語られてしまっていますが(汗)、これらピックアップを調べて分かりましたが、最初から自社扱い品は「Primotar銘」であって、且つ1939年まで製産が続けられていたことすら掴めます!(驚) さらにOEMのみ「Anast. Exaktar」であるのも理解できますね。然しそもそも「Primotar銘」の個体数のほうが、圧倒的に製産数が少なかったのではないでしょうか。

それは現在市場確認できる個体の中で、圧倒的な占有率を示すのは「Anast. Exaktar」銘のほうであって、むしろ今回扱ったモデル銘「Primotar」は・・1本だけしか確認できなかったのです!(驚)

今当方の手元に鎮座おわします、今回扱った個体と合わせても、たったの2本で、ピックアップして調べた総数48本の中の2本なのです!(汗)

・・恐るべし、Primotar 5.4cmョッ!

しかも、今回のオーバーホール/修理でご依頼頂いた内容の中の「メッチャ曇っている」とのご指摘は、大袈裟に言わずとも「間違いなくほぼ真っ白の世界」と受け取るしかない状況で・・いや、コレッ。ヤバいッしょ!

・・思わず、口付さんでいましたね(涙)

いやぁ〜、磨いたッ! 磨いたッ! ちょっと左手の人差し指が攣ってしまったと言えば、そのゴシゴシ、ゴシゴシの地獄がどんだけ凄いのか、伝わるでしょうか・・(涙)

・・最近、指が攣るのですョ!(涙)

もぉ〜痛いと言うか、辛いと言うか、攣っているのに動かないワケで、戻らない指を何処かにぶつけて戻したいくらいの話です(笑)

もちろんゴシゴシをヤッているのは右手の指のほうですが、光学ガラスレンズを掴んで保持しているほうの人差し指が攣るのです(涙)

3群4枚テッサー型光学系ですから、キッチリ全群で6面を、ひたすらにゴシゴシ、ゴシゴシやりましたねぇ〜(涙) メインで主体的に研磨したのは前後群の4面です。

・・ちょっと小径レンズを、もぅ当分見たくない感じです(笑)

巷では概ねこの当時のノンコートを指して「軟らかくてキズつき易い」と宣えば、らしく聞こえるが如く風潮が流行っているようで、何処も彼処もみな同じ言い回しでイヤになりますが・・ならばどうして、今回の個体の光学ガラスレンズは、これだけゴシゴシ、ゴシゴシやったのにキズが増えていないのでしょうか???(笑)

・・誰か、ちゃんと物理面から説明してくれッ!

要は光学ガラスレンズとしての硝材の精製が、そもそも当時はまだ発展途上だったが為に、いわゆる『白ヤケ/青ヤケ』の原理に対する耐性にも相違が見られることを意味しており、それを何でもかんでも一緒くたに語るから「軟らかくてキズつき易い」と語って、流行りに沿っている「フリ」をしている始末で、どうしようもない言い草です(笑)

もっと言うなら、今回の個体の「今目の前に鎮座おわします光学系のクリアさ加減」は・・いったいどのように表現すれば、皆さんに許されるのでしょうか???(笑)

光学系内に残る瑕疵内容は、もちろん前玉露出面側の拭きキズは経年相応レベルのままに (そのまま) 残っていますが、光学系内のクモリは「ほぼ95%完全除去、完了ッ!」と言う、まさにアッと驚く瞬間に仕上がっていますッ!(涙)

・・マジッで、オソロシイレベルです、コレッ!(驚)

残念ながら、光学系第3群の後玉、2枚貼り合わせレンズの「バルサム剤の中に不純物 (おそらくガス) が反応してしまい、薄いクモリを3㎜四方くらいの領域で挟んでいる」ものの・・その他にクモリは無しッ!!!・・と明言できてしまう仕上がりです (だから95%)(驚)

何故なら、全ての群が黄銅材モールド一体成型なので、貼り合わせレンズを剥がすことができないからです (それ故のガス/不純物の反応と言う判定)。

もちろん、ソレッ!(ゴシゴシのこと) は「ガラセリウムを使った硝子研磨」を処置したからに他なりませんが、マジッで蒸着コーティング層が介在しない世界ッて・・素晴らしいです!(涙)

・・ノンコート、最高ッ!(涙)

但し、巷で流行る『〇〇磨き』については、ひと言申し上げたいのですッ! 決して否定はしませんが、あまりにも敬いされすぎていて、肝心な要素が蔑ろになっていると近年、特に強く思うからです。

・・3つあります!

❶ この当時も戦後も1980年代以降も、まるで光学ガラスレンズの硝材/基材から光学設計に沿って硝子研削していく工程での「許容誤差値は、僅か±0.01しか許されていない」のです・・1%です!(怖)

その時、その率の基が「光学設計」であるのは、覆せない自明の理です。そしてその光学設計に於いて許されている許容誤差値は「±0.02」です(汗)

2%だから1%程度削ったところで、たいして影響しないと、某有名処では語っているようですが、その言い草は語弊と言うか、受け取りを誤る齟齬を含んでいるとしか言いようがありません。

全ての解像度と収差補正の基準は・・あくまでも光学設計・・です! これは何人も覆せない物理的、且つ厳然たる真実です。

その中で硝材研削工程内で認められている誤差許容値が1%なら、光学設計内で許容される2%との関係性は・・いったいどうなるのですか???(笑)

この点について、ちゃんと真っ向から対峙して解説しているサイトが・・ありませんッ!

その上で、さらに『〇〇磨き』で追加の1%を削り取ると言うのは、もしかしたら残されていたであろう許容値の1%すら削り取っていることに・・なりませんか???

・・と言っているのです!(怖)

今ドキの3D電子計測機械設備で、キッチリ計測検査判定している時代の話をしているのでは・・ありません!

さらにその『〇〇磨き』工房での研磨機械の仕組みを知るなら、それは最新設備の話ではないので、あくまでも当時の環境とそれほど劇的に精度向上できている話とは受け取れないのです。

❷ 従って、僅か残されていたかも知れない1%の許容値を見据えて、考えた上で『〇〇磨き』に臨むべきだと・・今、ここで述べているのです(怖)

もっと言うなら、研磨している光学ガラスレンズの外周付近を透過してくる透過光に対する「収差補正レベル」は、どう言い繕うとも「物理的に外周側の収差は増大傾向に仕向けられていく」としか指摘できず、それは仮に外周付近から光軸中心に向かう外縁光線、或いは下縁光線としても同じ道理が成り立つワケで、その時、解像度を狙って研磨したハズなのに、ヤッてしまった結末は「解像度を喪失していく方向性にしか削られていない」ことを意味します。

・・コレッ。間違いなく指摘できます!(怖)

巷ではパッと考えて、入射光にとり、光学ガラスレンズの中心だけが命のように語られていますが・・違います!(笑)

下手すると、イメージサークルの話と混同して受け取られてしまう懸念が高いのを承知で語っている人すら居るので、始末が悪いのです(怖)

◉ イメージサークル

レンズを透過してきた透過光が被写体の像が結像する時の円形の部分を指す

光学ガラスレンズ面に差し込む被写体からの物体光 (入射光) は、光学ガラスレンズの外縁付近からも差し込んでくるのです。必ずしも平行光線だけとは限りません(笑)

光学設計者は、当然ながらそれを加味してキッチリ活用しつつ、或いは捨てながら、光学設計を完遂させているのです。

その外縁部分の曲率を削って1%分変えてしまう所為は「収差への影響が非常に大きく倍増されていく」ことを・・皆さん、理解しているのでしょうか???(涙)

光軸中心の光線を対象に話しているのでは・・ありません。軸外光線のうち、さらに外縁部から届く外縁光線と下縁光線の話をしているのです。「それら光線が光軸と交わる時」必然的に1%分も曲率を変えられてしまった光線の所為は「収差を何倍にも増大させていく方向性にしか至らない」と認知したまま『〇〇磨き』を依頼していない人が・・おそらく圧倒的多数のハズです(笑)

さらにそこに「蒸着コーティング層まで除去してしまうノンコート化」まで被さった時、いわゆるこの当時の (戦前の) 真のノンコートとはまるで異なり「そもそも光学設計段階で蒸着コーティング層を当てにしている光学設計」の蒸着コーティング層まで剥しきってしまうのは「外縁部の1%分の削り取り+蒸着コーティング層喪失に拠る収差とフレア発生諸元」との2方向から、当方的には「まるで光学設計者の意図を無視した、別モノの結末」に仕向けているとしか・・受け取れないのです(涙)

❸ 然し、そうは言っても、今回の個体のように「まるで真っ白化」していた個体の光学ガラスレンズを『〇〇磨き』することで「再び活用できるまでに戻す (それを指して復活と言って良いものか否かは疑問だが)」との趣旨には、もちろん反論しませんッ!

そのままクモリ個体として打ち捨てられていく宿命しか残っていなかったモノを「延命させた」との価値観には・・賛同できるのです。

然し、その個体の光学設計は、既に逸脱してしまっています。光学設計者の希望も価値も誉れさえも、逆に打ち捨てられてしまった個体にへんげ (変化) してしまったと・・言わざるを得ません!

・・それを、マジッにちゃんと覚悟して『〇〇磨き』に臨んだのか???

そういう話です。従ってそのような個体の実写を語る時、少なくともこれらの点についてひと言でも良いので補足を付随させて語るのが・・少なくとも人生の貴重な膨大な時間を賭して仕上げた、光学設計者に対する最低限の『礼儀』なのではないかと思うのです(汗)

それをしない、自分だけ良ければ良いとの立場の人達/勢力が、近年増しているように見えてなりません(涙)・・何故なら、その個体が再び市場に放出されてしまった時、いったいどれだけの注意書きに『〇〇磨き』済み個体と、ちゃんと告知されているのか担保が無いからです(涙)

・・そういう無責任さは、確証を担保できないのです(泣)

…………………………………………………………………………

再び話を戻します。今回の個体はスカッとクリアに戻りましたッ!(涙)

そこから吐き出された描写性能は、まさに前のほうに挙げた実写に匹敵し、本来の光学性能を発揮できるにまで戻れたと判定しています(涙)・・素直に、良かった。

合わせて、無限遠位置でのピント面の解像度も、当然ながら (整備したのだから) キッチリ合わせてきたのは、当たり前すぎる話でしかありません(泣)

残念ながら、距離環を回すトルクは重く、然し当初バラす前時点のピント合わせできないレベルからすれば「まるで天国の門の前に佇んている状況」としか受け取れないほどに、楽ちんになりました(笑) さらにトルクムラが最低でも2箇所に残ってしまいましたが、これはおそらくヘリコイドオスメスの何処かで条ネジ山が経年の中で摩耗して削れている場所だと思います。

何故なら、さすがに1936年時点での、真鍮材/ブラス材の精製にはまだムラがあり、金属材としての品質的にもあまり褒められるレベルではないからです。この点、残念ながら当時の競合たるCarl Zeiss Jenaと比較した時、Meyer Görlitzにとり不利な要素でしかありません(泣)

「思います」と言うのは、その箇所を確認する術がないからです(泣)・・それはそうです!ヘリコイドオスメスがネジ込まれてしまっているので、視認できるハズがありません(汗)

さらにさらに、何と付属頂いた「haoGe製マウントアダプタ」の瑕疵内容まで判明し、その解説も後ほど載せたいと思います。

・・つまり、オソロシイほどに、生まれ変わったPrimotar 5.4cmを、是非ともさらなる慈しみの心根で触れてほしいのです!(祈) 今後10年は維持しますから、まだまだ活躍の場は、尽きません!(涙)

お手元にお届けできるのを、楽しみにしていますッ。

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

ご覧のように、この当時のオールドレンズの多くのモデルは、内部構造が簡素で構成パーツ点数自体が少なめです。

ところがこれを以てして「組み立てが簡単なモデル」と捉えると、大きな間違いで(笑)、ハッキリ言って今回のモデルは『高難度製品』の一つです(怖)

当方は、恐ろしさのあまり、ホラ〜がかっている場合に、このようにパープルの色合いで表示します(笑)

その最大の難度を示すのは、鏡筒のネジ込み固定方式が逆転方式なのです(汗)・・つまり、鏡筒をネジ込んで格納していくと「無限遠位置から離れていくアンダーインフ状態に向かっている」ことを示し、逆に鏡筒を抜き出す方向に回していくと「無限遠位置に向かってオーバーインフに仕向けられる」逆転なのです(汗)

実はそれは単に、ヘリコイドオスメスの条ネジ山の繰り出し/格納回転方向と真逆の向きで、鏡筒締付用ネジ山が研削してあるだけの話ですが、普通、ネジ込んでいく回転方向と言うのは『人情』的に時計回り方向で締め付けていくのが一般的なので、このように逆転していると「エッ? 今どっちに向かっているんだ???」と分からなくなることしばしば、なのです(笑)

要は前玉側方向から捉えての時計回りなのか、後玉側方向から捉えるのかの違いです(汗)

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。今回のモデルは、内部構成パーツの全てが真鍮材/ブラス材で造られています。従って、極々僅かな応力反応まで他部位に影響を来す為、留意しながらオーバーホール工程を進めていく必要があります(泣)

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。今回のモデルは、内部構成パーツの全てが真鍮材/ブラス材で造られています。従って、極々僅かな応力反応まで他部位に影響を来す為、留意しながらオーバーホール工程を進めていく必要があります(泣)

当初バラした直後は、ご覧のように最深部のような「焦げ茶色」に経年劣化進行に伴い酸化/腐食/サビが進んでいる状況です。それをここまでピッカピカに研磨して、酸化/腐食/サビをほぼ完全除去にまで詰めて「平滑性を取り戻し、製産時点に近づけている」次第です。

ところが、どんだけでもタダタダ磨けば良いのではなく(笑)、必ず『寸法公差』と言う概念が介在する為、製品設計時点の想定範囲を逸脱するまで磨ききってしまうと、今度はその影響を受けて「金属材が互いに抵抗/負荷/摩擦を増大させていく」方向性へと向かってしまうことに成りかねません(怖)

しかも物理的に一度削ってしまった金属材は、もぅ二度と元には戻りません(汗)

つまり金属材の酸化/腐食/サビのレベルと、その一方で突き詰められる寸法公差との鬩ぎ合いの中で (当然ながら、寸法公差など知る術は無いので)、見合いながら処置を進めていく作業になり、それゆえに今回のモデルのような少ない構成パーツ点数ですら、2時間を要する『磨き研磨』工程だったりします(泣)

例えば、戦後の旧西ドイツはSchneider-Kreuznach製オールドレンズや、或いはそもそもの焦点距離が長いモデルだったりすると、平気で4時間以上もひたすらにゴシゴシしていたりしますから、マジッで疲れます(笑)

然し、そうは言っても、この『磨き研磨』工程をキッチリ納得させない限りは、各部位はもちろん、組み上がり後のあらゆる瑕疵内容に対しても、明確な原因追求は適わない為、当方オーバーホール作業の全ての基本作業でもあります。

だからこそ、お届けしてお渡し後のご指摘に際し、全て100%明確な返答ができるのです (整備したのだから当たり前の話ですが)(笑)

「製産後数十年を経ているから仕方ない」などと言う抽象的な言い訳など・・あり得ないのです!(笑) 当方の返答は、具体的に何処の部位の何がどのようになっているから、瑕疵が発生しており、且つその改善の為に既にどのような処置を試しているから、現状に至っているのかまでを、キッチリ説明できるのです。

もしもその時、試していない処置が判明した場合には、無条件で送料着払いで戻して頂き、当然ながら無償扱いのままに、その試していなかった処置を実施してみるのです・・ッんなの、当たり前ですョね???(笑)

まぁ〜、そういう要素は、何処のプロの整備会社に依頼しても同じでしょぅから、当方での差別化には一切資する内容ではありません(恥)

↑一つ前の鏡筒最深部にセットされる絞りユニットの構成パーツです。「C型留め具 (㊧)」と「開閉環 (㊨)」で、その開閉環の途中には、ブルー色の矢印で指し示している箇所に絞り環と連結するためのネジ穴が用意されています。絞り環を操作すると、この「開閉環 (㊨)」がダイレクトに回される仕組みです(笑)

↑一つ前の鏡筒最深部にセットされる絞りユニットの構成パーツです。「C型留め具 (㊧)」と「開閉環 (㊨)」で、その開閉環の途中には、ブルー色の矢印で指し示している箇所に絞り環と連結するためのネジ穴が用意されています。絞り環を操作すると、この「開閉環 (㊨)」がダイレクトに回される仕組みです(笑)

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

↑取り出した光学系を前群から順に並べて撮影しています。光学系前群を赤色文字で表記し、後群をブルー色文字にしています。またグリーン色の矢印が指し示す方向は、前玉の露出面側方向を表すので、絞りユニットを境に光学系後群側は向きが反転している為、グリーン色の矢印も反転します。

↑取り出した光学系を前群から順に並べて撮影しています。光学系前群を赤色文字で表記し、後群をブルー色文字にしています。またグリーン色の矢印が指し示す方向は、前玉の露出面側方向を表すので、絞りユニットを境に光学系後群側は向きが反転している為、グリーン色の矢印も反転します。

ご覧のようにいずれの群も光学系は真鍮材/ブラス材にモールド一体成型なのが分かります。また特に前玉はモールド一体成型なるも、そこにモデル銘や製造番号がレンズ銘板として刻印されており、いちいち個別に造られていた時代のモノなのが掴めます (レンズ銘板だけネジ込む後の時代とは違う)。

↑ヒックリ返して裏面側を撮っています。光学系第1群前玉は、ご覧のとおり光学系前群格納筒にモールド一体成型されている為、第2群はその上からネジ込んでセットされることが分かります。

↑ヒックリ返して裏面側を撮っています。光学系第1群前玉は、ご覧のとおり光学系前群格納筒にモールド一体成型されている為、第2群はその上からネジ込んでセットされることが分かります。

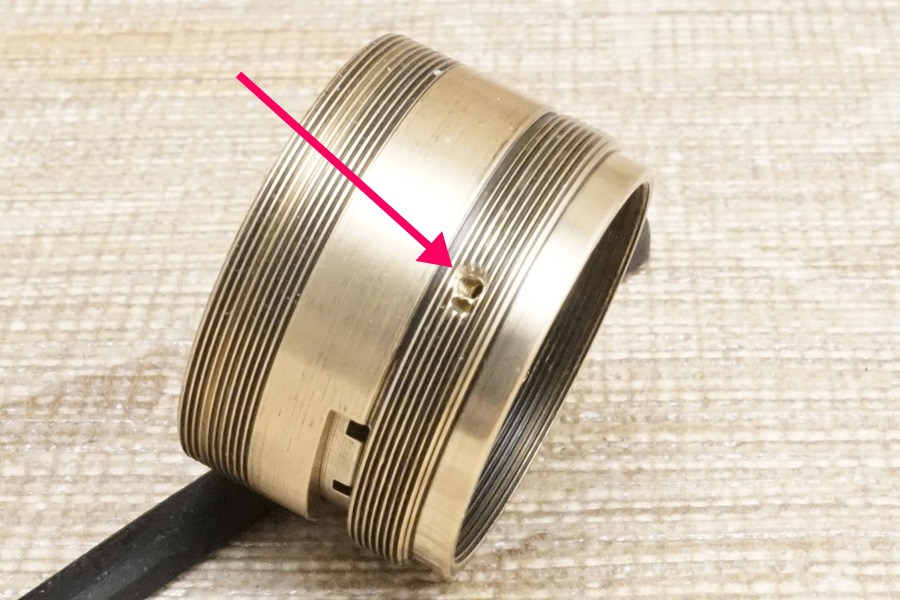

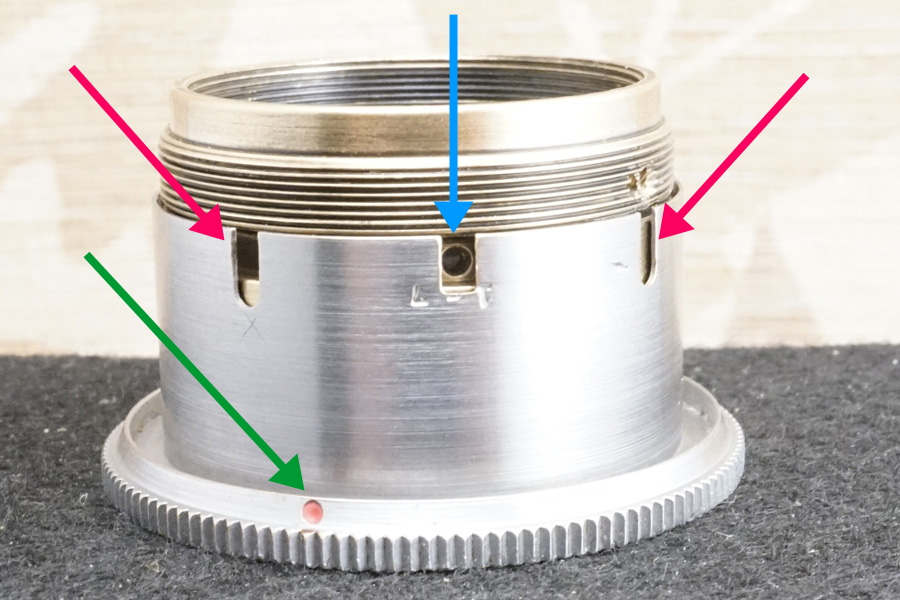

↑完成した鏡筒を横方向から撮影していますが、上の写真左方向が前玉の露出面側方向を向いています。すると赤色矢印で指し示している箇所に、2つのネジ穴が近接して掘られているのが分かります(汗)

↑完成した鏡筒を横方向から撮影していますが、上の写真左方向が前玉の露出面側方向を向いています。すると赤色矢印で指し示している箇所に、2つのネジ穴が近接して掘られているのが分かります(汗)

この2つのネジ穴のうち、赤色矢印で指し示している箇所に、当初バラした直後にはイモネジがネジ込まれていました。

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

ところが、その隣接でさらにネジ径が小さいネジ穴が用意されています・・実はこちら側が製産時点を示し、そのネジ穴を使わずに組み上げられるよう「すぐ隣にドリルで穴あけした個体」なのが、これで判明します!(涙)

このように当方によって、過去メンテナンス時の全ての「ごまかしの整備」が白日の下に晒されます。

これは推測にすぎませんが、おそらくイモネジを破断させてしまったか、マイナスの切込みを潰してしまったが為に、その隣にドリル穴あけして鏡筒を別の代替イモネジを使って締め付け固定するよう改めた処置だと分かります。

ところが、このように鏡筒の固定位置を「凡そ1㎜強」ズラした為、実は当初バラす前時点のチェックで「鏡胴指標値 (マウント部の) ∧刻印と∞マークの位置が、そのまま1㎜強ズレてしまっていた」次第です(汗)

今回のオーバーホール作業では、その過去メンテナンス時の整備者の不始末の尻拭いをさせられてしまい(汗)、当方にてちゃんとそのズレを解消させています (現状ピタリと合致させて仕上げています/整備したのだから、当たり前ですが)。

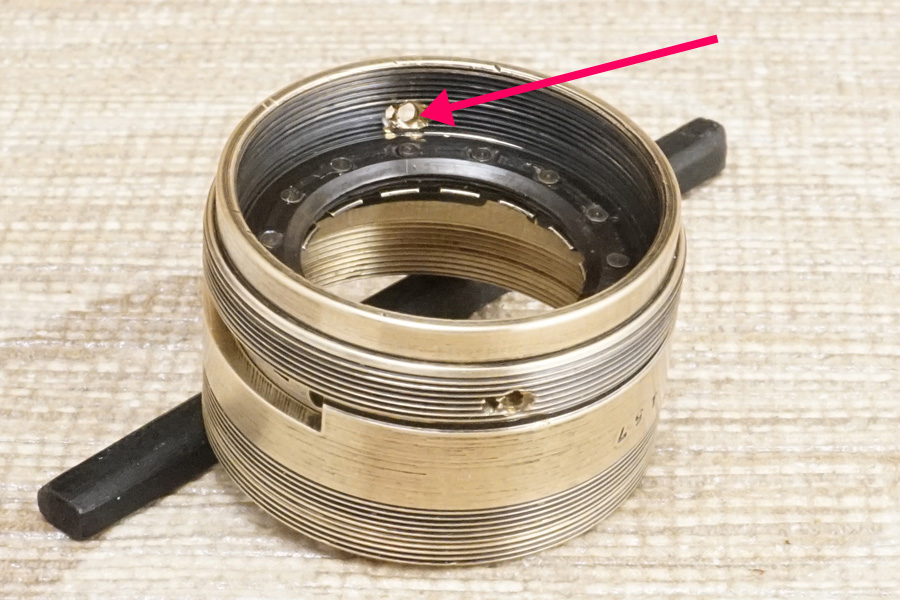

↑上の写真は、今度はイモネジをネジ込む時の方向から覗き込んで撮影しており、この写真は後玉側方向から覗き込んで撮っています。赤色矢印の大きめのネジ穴の位置に代替イモネジをネジ込みますが、手前のと両サイドに用意されています。

↑上の写真は、今度はイモネジをネジ込む時の方向から覗き込んで撮影しており、この写真は後玉側方向から覗き込んで撮っています。赤色矢印の大きめのネジ穴の位置に代替イモネジをネジ込みますが、手前のと両サイドに用意されています。

然し残念ながら手前位置のネジ山は既にネジ山が削れてバカになっており、機能していません(涙)

従って今回の個体の鏡筒は「片側のイモネジ1本だけで、鏡筒が締め付け固定されている」個体なので、今後のご使用に際しご留意頂く必要が発生します。

絞り環操作はカツンカツンと勢い良く回さずに、多少控えめの心持ちで回して頂くようお願い申し上げます!(祈)

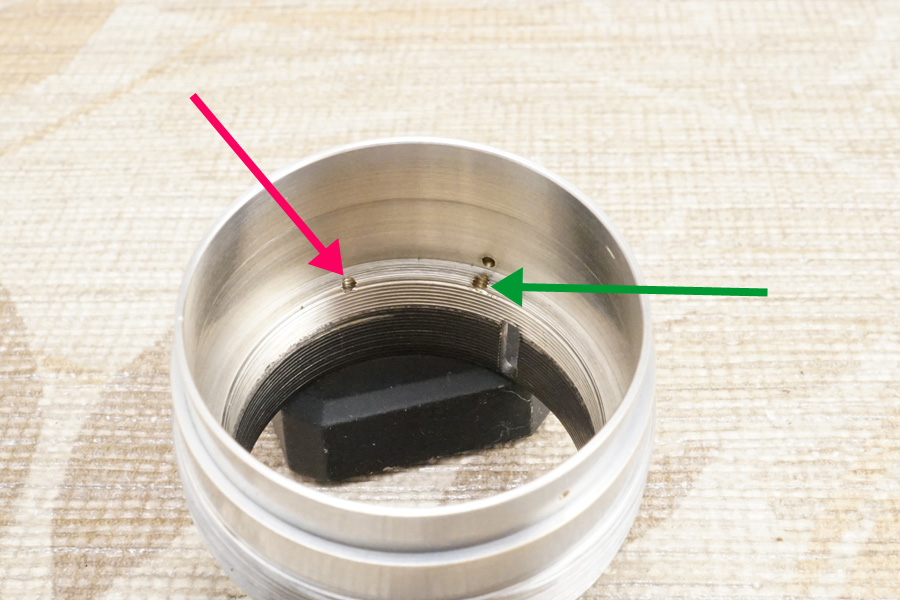

↑完成した鏡筒を、左横に並べたヘリコイド筒 (オス側) の内部にネジ込んでいきます (グリーン色の矢印)。当然ながら、何処までねじ込めば良いのかの判定が介在し、そのネジ込み度合いに従って無限遠位置が大きくズレていきます (写真上方向が前玉露出面側方向を向いています)(汗)

↑完成した鏡筒を、左横に並べたヘリコイド筒 (オス側) の内部にネジ込んでいきます (グリーン色の矢印)。当然ながら、何処までねじ込めば良いのかの判定が介在し、そのネジ込み度合いに従って無限遠位置が大きくズレていきます (写真上方向が前玉露出面側方向を向いています)(汗)

なお、ヘリコイド筒 (オス側) には、マウント部直前の両サイドに、ご覧のような「直進キーガイド」と呼ぶ、切り欠き/開口部/スリットが用意されています (赤色矢印)。

この「直進キーガイド」の切り欠き/開口部/スリットの長さ分が、ソックリそのまま「鏡筒の繰り出し量/収納量」になります。

↑さらにそのヘリコイド筒 (オス側) の内側を覗き込んで撮影しました (前玉側方向から覗き込んでいる)。

↑さらにそのヘリコイド筒 (オス側) の内側を覗き込んで撮影しました (前玉側方向から覗き込んでいる)。

すると前述した鏡筒固定用イモネジがネジ込まれる先の「下穴」が用意されているのが分かりますが、2つあるうちのグリーン色の矢印で指し示している箇所が、過去メンテナンス時の整備者の手によって用意された「ごまかしの整備」の『証拠』です(汗)

一方赤色矢印で指し示している箇所のほうが製産時点です。どうしてこのように明言できるのかと言えば「グリーン色の矢印で指し示している箇所の下穴は、内壁まで削ってしまっている」時点で、製産時点ではないことが確実になるのです(笑)

そもそも、これだけの距離を離して固定するよう仕向けていたのですから、当然ながら無限遠位置が狂っているのは『必然』だったりします(汗)

もちろん今回のオーバーホール作業では、赤色矢印の本来の製産時点位置で鏡筒固定しています(笑)

↑こちらの写真は、鏡筒に絞り環をネジ込んだ時の写真です。どの位置まで絞り環をネジ込んで (何周回して) 赤色矢印の位置にシリンダーネジをねじ込めば良いのかの判定が介在します。

↑こちらの写真は、鏡筒に絞り環をネジ込んだ時の写真です。どの位置まで絞り環をネジ込んで (何周回して) 赤色矢印の位置にシリンダーネジをねじ込めば良いのかの判定が介在します。

写真のとおり「1П7」と切り欠き/開口部/スリットの左右に数値が刻印されていますが、この意味は「???」です (当方がマーキングしたのではありません)。

◉ シリンダーネジ

◉ シリンダーネジ

円柱の反対側にネジ部が備わり、ネジ部が締め付け固定される事で円柱部分が他のパーツと連携させる能力を持ち、互いにチカラの伝達が実現できる役目として使う特殊ネジ (単なる連結のみに限らず多くの

場合でチカラの伝達がその役目に含まれる)。

↑いよいよ最大の難関に近づいてきて、ヘリコイド群の組立工程へと移ります(汗)

↑いよいよ最大の難関に近づいてきて、ヘリコイド群の組立工程へと移ります(汗)

ヘリコイド筒 (オス側) ㊧ に、距離環 (㊥) とマウント部 (㊨) です。さらに距離環 (㊥) には、下方向に突出する小さな「制限壁」と呼ぶ部分が備わり、この壁の左右両端で距離環がカツン、カツンと突き当て停止するので、無限遠位置「∞」と最短撮影距離位置で距離環が停止する仕組みです。

つまり前のほうで解説した「鏡筒固定用イモネジ用の下穴位置を1㎜強ズラした分が、この制限壁の長さと合致しない」が故に、当初バラす前時点のチェック時点で、∞刻印の手前で距離環が停止してしまっていたのです(汗)

このように「観察と考察」をちゃんと行って「原理原則」に照らし合わせれば、自ずと過去メンテナンス時の整備者の処置の善悪が判明してしまい、合わせてその「ごまかしの整備」まで白日の下に晒されるのです!(笑)

・・当方のオーバーホール作業は、単にその尻拭いをしているだけの低い技術スキルしか求められていません!(恥)

それはそうです! 単に直せば良いだけですから、何一つ高尚な技術スキルなど一切必要ありません!(恥) だから当方の技術スキルは相当低くて低俗だと、何度も何度も執拗にこのブログでも申し上げています!

↑距離環を無限遠位置の当たりをつけた場所までネジ込みます。このモデルは全部で3箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑距離環を無限遠位置の当たりをつけた場所までネジ込みます。このモデルは全部で3箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

上の距離環の内側には「ヘリコイドメス側」の条ネジ山が研削されていますが、この向きをチェックすれば分かるとおり、距離環の回転方向に一致して研削されています。ところが前述のとおり、鏡筒のネジ込み回転方向自体がこの逆方向なので、ネジ込むと無限遠位置から離れていくアンダーインフに陥ります (つまり最後まで無限遠合焦しない)(怖)

↑ヘリコイド筒 (オス側) をネジ込みました。もちろん無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このヘリコイド筒には全部で6箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑ヘリコイド筒 (オス側) をネジ込みました。もちろん無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このヘリコイド筒には全部で6箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑いよいよ最大の難関、鏡筒をネジ込んだところです。この後、実際に光学系前後群をセットしてから簡易検査具を使い実写確認して検査します。

↑いよいよ最大の難関、鏡筒をネジ込んだところです。この後、実際に光学系前後群をセットしてから簡易検査具を使い実写確認して検査します。

・・が然し、ここでハマった次第ですね(笑)

↑再びバラして絞り環と鏡筒との位置関係をチェックしているところです(笑)

↑再びバラして絞り環と鏡筒との位置関係をチェックしているところです(笑)

ブルー色の矢印で指し示している箇所にシリンダーネジがネジ込まれて、絞りユニット内の「開閉環」と連結するワケですが、それに対して赤色矢印で指し示している箇所のように「他に全部で4箇所の切り欠き/開口部/スリットが用意されている」ワケで、その位置でシリンダーネジをネジ込んで締め付け固定するのかもう一度チェックしたのです。

然しそもそもグリーン色の矢印のマーカー位置が決まっている為、絞り値をズラすことができません!(汗)

結果、このモデルは無限遠位置の微調整に際しては「ただただひたすらに鏡筒のネジ込み量だけで決まっていく」と判定を下し、それを実施しつつも7回目に組み直しした時に当初バラす前時点の無限遠位置にピタリと合致しました。

・・が然し、同梱頂いたマウントアダプタに装着すると「25ftの位置」と言う相当な手前位置で無限遠合焦するのです (つまり3目盛半ものオーバーインフ量)(汗)

結果、マウントアダプタを変更してから再び2回組み直したので、合計9回と言う話しになります(汗)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。筐体外装もピッカピカに磨きあがっていますし、当初バラす前時点に確認できていた極々微細なガタつきも消えています。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。筐体外装もピッカピカに磨きあがっていますし、当初バラす前時点に確認できていた極々微細なガタつきも消えています。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。但し冒頭で説明したとおり、光学系後群側第3群のバルサム剤の中には、婦人物による3㎜四方くらいの領域に薄いクモリが視認できる箇所があります。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。但し冒頭で説明したとおり、光学系後群側第3群のバルサム剤の中には、婦人物による3㎜四方くらいの領域に薄いクモリが視認できる箇所があります。

↑その薄いクモリの領域は、中心部から僅かに離れている位置なので、特に写真に対する影響度合いは低いものの、光源や逆行撮影時のフレア発生率などには多少影響が現れる場合もあります。

↑その薄いクモリの領域は、中心部から僅かに離れている位置なので、特に写真に対する影響度合いは低いものの、光源や逆行撮影時のフレア発生率などには多少影響が現れる場合もあります。

上の写真と一つ前の写真で薄くクモリが残っているように見えるのは、この当時のノンコートの特徴で、光学ガラス面の蒸着コーティング層が存在しない分、このように光りますがクリアです。

なお光学ガラスレンズには「気泡」が複数含まれています。

◉ 気泡

光学硝子材精製時に、適正な高温度帯に一定時間到達し続け維持していたことを示す「証」と捉えていたので、当時の光学メーカーは正常品として「気泡」を含む個体を出荷していました (写真に影響なし)。

但し、中望遠レンズ以上の焦点距離などのモデルの場合、大きく出現した玉ボケの内側にそれら「気泡」の影がポツポツと写り込む懸念は高くなります。

↑14枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正九角形を維持」しながら閉じていきます。

↑14枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正九角形を維持」しながら閉じていきます。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使っていますが、冒頭記述のとおり「重い」トルクに仕上がっています。また距離環の全域で擦れ感が伴い、且つ2箇所で抵抗/負荷/摩擦が増します。距離環の回転方向によっては、それらの感触が変わりますし、強い抵抗/負荷/摩擦を感じる場所では、一旦戻してから再び回すことでスムーズになります。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使っていますが、冒頭記述のとおり「重い」トルクに仕上がっています。また距離環の全域で擦れ感が伴い、且つ2箇所で抵抗/負荷/摩擦が増します。距離環の回転方向によっては、それらの感触が変わりますし、強い抵抗/負荷/摩擦を感じる場所では、一旦戻してから再び回すことでスムーズになります。

これは「直進キーとガイドとの接触」にも懸念が残るものの、既に距離環の回転時に「左右方向に極々僅かな遊びが現れている」ことから、敢えて改善処置を執っていません (処置すると、その左右方向の遊びまで増えてしまうから)。

従って重いトルクとトルクムラや抵抗/負荷/摩擦などの全てを認知した上で、可能な限り軽く操作できるようトルク制御した次第です。

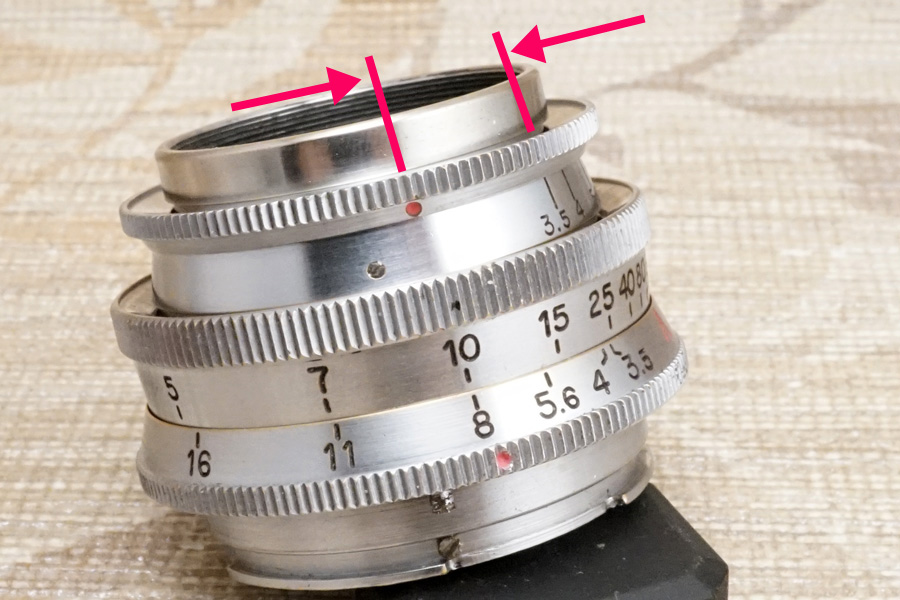

↑赤色矢印で指し示している箇所には環/リング/輪っかがネジ込まれていますが、フィルター枠でもありませんし、内側に刻まれている筋も、一見するとネジ山に見えるもののネジ山でもなく「純粋な遮光環」です。一応硬締めしてありますが、回すと外れますし、下手すると光学系前群まで回ってしまう懸念も残る為、回さないようご留意下さいませ。

↑赤色矢印で指し示している箇所には環/リング/輪っかがネジ込まれていますが、フィルター枠でもありませんし、内側に刻まれている筋も、一見するとネジ山に見えるもののネジ山でもなく「純粋な遮光環」です。一応硬締めしてありますが、回すと外れますし、下手すると光学系前群まで回ってしまう懸念も残る為、回さないようご留意下さいませ。

遮光環なので、取り外してしまうと、極端にフレアが増大します。

↑絞り環は、ご覧のように●マーカーの開放側端位置が、上の写真赤色矢印で囲っている範囲で回ってしまいます。

↑絞り環は、ご覧のように●マーカーの開放側端位置が、上の写真赤色矢印で囲っている範囲で回ってしまいます。

然し、この調整が可能なのか調べたところ、全く物理的に不可能であることが判明した為、このモデルの絞り環は、必ずこの位置まで回ってしまいます。

一方「F3.5」の位置まで●マーカーが来ると、そこから初めて光学系内の光学ガラスレンズに対して絞り羽根が閉じていく仕組みになっており、確実に設定絞り値に合致していきます。

要はF3.5位置で開放が維持されるよう、絞り羽根の開閉駆動域が設計されている為、逆の最小絞り値:F16もピタリの位置になっています。

最小絞り値側は、14枚の絞り羽根が全て重なり合う都合から少々トルクを感じますが、そのまま端まで回し切ってしまって大丈夫です (但し強くカツンカツンと回さないようご留意下さいませ)。

その理由は、冒頭で述べたように、鏡筒の固定用締め付け用イモネジが、片側の1本だけしか刺さっていないからです。そのイモネジが外れると『製品寿命』になります(涙)

↑指標値の∧も、ちゃんとその位置に∞刻印が合致するよう仕上げています (赤色矢印)。

↑指標値の∧も、ちゃんとその位置に∞刻印が合致するよう仕上げています (赤色矢印)。

↑このモデルは、指標値∧のラインに一直線に並ぶのは、F5.6なのが正しく、この位置を微調整することは物理的に不可能です (内部がそのように設計されていないから)。

↑このモデルは、指標値∧のラインに一直線に並ぶのは、F5.6なのが正しく、この位置を微調整することは物理的に不可能です (内部がそのように設計されていないから)。

↑赤色矢印で指し示している箇所の両サイドに「直進キー」と言うシリンダーネジが入っていますが、このネジとガイドの切り欠き/開口部/スリットとの接触度合いを微調整できません (既に極々僅かなガタつきを生じている為)。申し訳ございません。

↑赤色矢印で指し示している箇所の両サイドに「直進キー」と言うシリンダーネジが入っていますが、このネジとガイドの切り欠き/開口部/スリットとの接触度合いを微調整できません (既に極々僅かなガタつきを生じている為)。申し訳ございません。

↑付属頂いたhaoGe製マウントアダプタですが、ご覧のように製品全高が「14.37㎜」です。

↑付属頂いたhaoGe製マウントアダプタですが、ご覧のように製品全高が「14.37㎜」です。

然し「exaktaマウントフランジバック:44.7㎜ ➖ LMマウント規格フランジバック:28.8㎜=15.9㎜」ですから、上記数値から「▲1.53㎜」分がオーバーインフ量として薄すぎる製品仕様だと指摘できます(涙)

結果、当初バラす前時点の確認時に「25ftの左横1㎜手前辺り」で無限遠合焦すると言う、3目盛以上もオーバーインフ量の状況でした(汗)

↑一方上の写真は、当方所有K&F CONCEPT製マウントアダプタですが、SONY Eマウント規格のフランジバック:18㎜を差し引いた数値にピタリと一致しています (赤色文字は製品全高実測値/但し、SONY Eマウント面以降を含まず、つまりマウント面から露出する部分を全高としています)。

↑一方上の写真は、当方所有K&F CONCEPT製マウントアダプタですが、SONY Eマウント規格のフランジバック:18㎜を差し引いた数値にピタリと一致しています (赤色文字は製品全高実測値/但し、SONY Eマウント面以降を含まず、つまりマウント面から露出する部分を全高としています)。

従って、当初7回組み直ししていた時に、付属頂いたマウントアダプタでは全くオーバーインフ量が減らないことに気づき、ようやく製品全高を実測して調べた次第です (すぐに気づけョって言う話です)(恥)

それで上の写真のマウントアダプタを出してきて、実写確認したらピタリでした(汗)

つまり当初バラす前時点の無限遠位置とは変化していませんが、付属マウントアダプタの問題になります。もしもマウントアダプタを改めるなら、K&F CONCEPT製品が良いと思います。

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置に合致/ピタリの状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置に合致/ピタリの状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:54㎜、開放F値:f3.5、被写体までの距離:33m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:16m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、20m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の30m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「108m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です (110m付近でチェック)(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

なお撮影時の対角画角としては、計算すると35㎜判フルサイズ36㎜ x 24㎜にて「対角画角:43.664°」になります。

↑当レンズによる最短撮影距離80cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離80cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑f値「f11」です。そろそろ「回折現象」の影響が現れ始めています。

↑f値「f11」です。そろそろ「回折現象」の影響が現れ始めています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので、光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られると、その背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。ご期待に沿うことができない結果になり、本当に申し訳ございません。本日厳重梱包し、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。このたびのオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。ご期待に沿うことができない結果になり、本当に申し訳ございません。本日厳重梱包し、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。このたびのオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。どうぞよろしくお願い申し上げます。