🅰

![]()

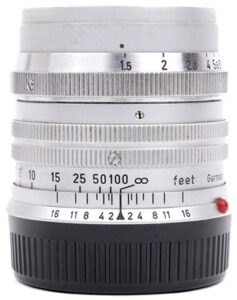

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、旧西ドイツはErnst Leitz Wetzlar製標準レンズ『Summarit 5cm f/1.5《第4世代:1952年製》(L39)』です。当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、同型モデルだけで括ると僅か7本目です。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

そして、凡そ4日間がかりに及ぶ超絶なオーバーホール作業が終わりましたが(涙)、ハッキリ言って・・・・この個体、もしかしたらとんでもなく超希少な個体かも・・・・知れませんッ!(驚)

当方的にはホラ〜がかっている感が強いので、一部にパープル色の文字色をあしらっています(汗) 下手すれば、ちょっとした『都市伝説』ならぬ「村伝説」になってしまうかもッ???

既にご依頼者様にはオーバーホール作業内で発見した事実や苦行の内容をお伝えしているので、現状、間違いなくご依頼者様は非常に落胆していると思いますが、実はほぼ納得行く仕上がりまで詰めることが叶い、鋭いピント面も復活し、いろいろ確認できた瑕疵内容も改善処置を施し、この個体なりに最善の状態まで辿り着けたと思います・・イヤ、本当にマジッで涙モノ(涙)

当方にしては、ちょっと挫ける寸前まで行ってしまい、耐えられずにgo・me・n・na・sai!メールをご依頼者様に送信してしまったくらいなので、逆発想で今はまさに聖天子様に救われたような気持ちです (何故なら、寝ている時の夢の中で導かれてしまったから・・)(祈)

・・ご依頼者様、メール送ってしまって、本当にスミマセンッ!(謝)

その超希少品かも知れない「村伝説」の真髄は・・光学設計と内部構造にあります!

このモデルにはブランドを超えたモデルバリエーションが関わりますが、今までに6本扱ってきた同型モデルの中で、今回初めて目にした『異なる光学設計』を実装していたからです。

しかもその光学設計の違いについて、敢えてこのモデルの後継品として開発された「SUMMILUX 50mm f/1.4」の光学設計まで越境リコン (偵察) していった結果、明らかに今回扱ったこのモデルバリエーションでしか対応できないユニークな光学設計であることが分かったので、オドロオドロした「村伝説」として仕上がりました(笑)

どうして後継機「SUMMILUX 50mm f/14」のほうまで越境リコンしたのかと言うと「SUMMILUX 50mm f/1.4」の初期ロットの頃には「Summarit 50mm f/1.4」刻印の個体が顕在していたとの記事を発見したからです (Review: Leica 50mm Summilus II Pre-ASPH Reissue)。

後で光学設計に関する解説も行いますが、実際、開放f値を明るく採った「F1.4」で再設計されている特許出願申請書が存在するので、同じSummarit銘のままF1.4を製品化してきた経緯には、至極納得できるのです!

これらの真実は、或いは真偽は、今回の個体1本だけでは分かりませんが、今後の課題として十分に興味を唆られている処で御座いまする(汗)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

先ずは光学設計の話に入る前に、このモデルの登場背景を知っておく必要がありますが、さらにその前提としての「共通認識」を整えておく必要があります。

この認識に齟齬があるか、或いは曖昧なままにネット上で解説されているが為に、今回扱ったモデルの背景と製産経緯まで含めたモデルバリエーションの扱いに齟齬が生まれているのが現状です。

・・そこで次の認識を確実にして下さいませ。

━━━━ 特許権とは ━━━━

発明者 (またはその継承人) が発明した技術を、原則的に出願日から20年間を期限として、独占的にそれに係る業を施行できる権利を指し、特許出願申請を以て第三者がその発明を、発明者の承諾を得ることなく一方的に使うことを排除、及び保護できる権利でもある。

この権利は当時も今現在も認められており、海外/日本の別なく有効であると指摘できます (但し旧ソビエト連邦だけがだいぶ遅れて1930年にパリ条約に批准しています)。

旧ソ連が1930年になって突然批准した理由は、1920年代後半から続く国内経済の破綻による近隣国ドイツからの経済支援を取り付ける目的の為に実施されました。ところが旧ソ連はドイツからの経済支援を利用して軍備拡張を進めていたことが発覚し、ドイツによる経済支援は僅か8年で頓挫し、以降戦前ドイツによる旧ソ連領侵攻が本格化していきます。

つまり先に侵攻準備していたのは旧ソ連であって、ヤルかヤラれるかの世界ですから、それがいまだに変わっていない国民性と言うか、民族と言うのか分かりませんが、まるでロシアに対して良い気持ちはこれっぽっちも湧きませんねッ! 奪うことに固執する国と民族に、嫌気しか感じませんッ!

ロシアは、国土としてはとても美しい国なのに、マジッで残念です・・(涙)

◉ 工業所有権の保護に関するパリ条約

1883年3月20日にフランスのパリで署名された条約「Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle」を指す。世界で初めて特許法と商標法を扱った知的財産条約の一つであり、工業所有権保護の同盟創設が成された (現在加盟国179カ国:2023年時点)。他に「パリ条約の三大原則」があり「内国民待遇の原則、優先権制度、各国工業所有権独立の原則」が附随する。

この大前提をちゃんと認識していないが為に、今現在もネット上での今回扱うモデルの登場背景や、モデルバリエーションの認知に齟齬が生まれ、且つ特に有名処の解説からさらにその拡散性を促している点も看過できません(汗)

例えば或る光学設計者が発明した案件と同じものを、その光学設計者が当時在籍していた光学メーカーが、自ら出願して後の時代に権利を再取得している様子は、非常に多くの特許出願申請書を探索している中で、いくらでも確認できます。

このように再び出願する根拠こそが「出願日から20年間の権利」であって、既に発明した光学設計者が退職していても、その権利は発明者個人が権利喪失前に (実際は出願日から3年目以降翌年分の特許料納付に基づき権利が維持されていく) 特許料を納付していない限りは20年以内を期限としてその発明者の権利は喪失される為、在籍していた光学メーカーにとりその発明案件を利用して製品の製産を継続している限り、再び自前で出願することで権利を獲得できるワケです。

これは或る意味、その発明者と在籍企業とが直接交渉して、発明者が自らの意志で4年目以降の納付をせずに、一方在籍企業からまとまった金額をオプション付きで融資、或いは支払いを条件にしていた事案も数多く確認でき、そういう手法も一つの手であることは理にかなっています。

これは実際に特許出願申請書の探索をしていく中で「年金未納に拠る喪失」との摘要欄項目を見つけることがあるので理解できます(汗)

すると今回のモデルの製産年度を追っていった時に「1952年を境に量産化が進んでいく背景」にこそ、この「20年間の権利」を被せることが適った為、当方の考察が一気に進んだ次第です(恥)

このようにたかがオールドレンズが実装している光学設計の話ではありますが、その背景に纏わる予備知識を備えていれば、製産年度を追うことが叶う光学メーカー品の場合には、より信憑性が高い考察が進められるのです(涙)

そして当方が昨年来、特許出願申請書を漁っている背景こそ、このような考察の助けとして大きく貢献しているワケで、且つその際に「出願日を明示させている」根拠が、まさに権利の有効期限を計算できる/把握できるからに他ならないのです (ちゃんと理由があって登録日にしていない)(汗)

それでは、最初にこのモデルの登場背景から探っていきましょう・・。

…………………………………………………………………………

元々顕微鏡や双眼鏡などの光学製品を主体的に扱ってきたErnst Leitz Wetzlarは、1925年の戦前ドイツのライプツィヒ春の見本市で初めて「Oskar Barnack (オスカー・バルナック)」氏が発明した、映画撮影用フィルムを写真撮影用にカスタマイズして設計したレンジファインダーカメラ「Ur Leica (ウル・ライカ)」を展示したのが、Leicaのレンジファインダーカメラのスタート地点になります (右写真は1975年に発売されたそのレプリカ製品)。

元々顕微鏡や双眼鏡などの光学製品を主体的に扱ってきたErnst Leitz Wetzlarは、1925年の戦前ドイツのライプツィヒ春の見本市で初めて「Oskar Barnack (オスカー・バルナック)」氏が発明した、映画撮影用フィルムを写真撮影用にカスタマイズして設計したレンジファインダーカメラ「Ur Leica (ウル・ライカ)」を展示したのが、Leicaのレンジファインダーカメラのスタート地点になります (右写真は1975年に発売されたそのレプリカ製品)。

バルナックのフルサイズ:36 x 24mmと言うサイズが見やすく美しいとの着想に、100年が経過した今現在も全く同意できる点で、まさに人知を超えた才覚があったと言わざるを得ません (元は映画フィルムの1コマサイズ)(祈)

今回扱ったモデルの登場は、1935年に発売された「Leica IIIa」のレンジファインダーカメラ向けに用意された、高速標準レンズと言う位置づけでした (右写真は沈胴式Summar 5cm f/2を装着したLeica IIIa)。

今回扱ったモデルの登場は、1935年に発売された「Leica IIIa」のレンジファインダーカメラ向けに用意された、高速標準レンズと言う位置づけでした (右写真は沈胴式Summar 5cm f/2を装着したLeica IIIa)。

当時のLeitzの光学設計陣では、開放f値:F1.5を達成し得る光学設計の発明には時間を要する状況でした。そんな中、Zeiss Ikonが1932年に発売したレンジファインダーカメラ「CONTAX I型」向けに用意された、Carl Zeiss製標準レンズ「Sonnar 5cm f/1.5」の登場が、Leitzに脅威として捉えられます (右は旧CONTAX I型)。

当時のLeitzの光学設計陣では、開放f値:F1.5を達成し得る光学設計の発明には時間を要する状況でした。そんな中、Zeiss Ikonが1932年に発売したレンジファインダーカメラ「CONTAX I型」向けに用意された、Carl Zeiss製標準レンズ「Sonnar 5cm f/1.5」の登場が、Leitzに脅威として捉えられます (右は旧CONTAX I型)。

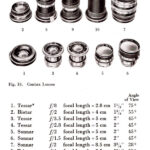

←左図は「CONTAX I型」発売時の取扱説明書からの抜粋で、オプ

←左図は「CONTAX I型」発売時の取扱説明書からの抜粋で、オプ

ション交換レンズ群を紹介しているページです。

標準レンズ域のモデルだけでみても「Biotarあり、Tessarあり、Sonnarあり」と、本当に生唾ゴックンな1ページだったりします(笑) しかもその筐体外装と言ったら「Black & Nickel」と、どうしてこれをそのまま続けて製産しなかったのかと、本当に悔しい限りです(笑)

当時はまだ黎明期だったアルミ合金材も、特にその旋盤機のアルミ合金材に対する精度がまだ途上だった (或いは当時の陽極アルマイト仕上げの歩留まりの悪さ) が為に、僅かな期間で真鍮製/ブラス製にバトンタッチしてしまったのが本当のところなのかも知れませんが、実のところ「🇩🇪 Black & Nickelというドイツライクなデザイン性と金属質のバランスに、相当にドイツ南部の匂いを漂わせており 🇩🇪 」この上なく惹きつけられます。

・・まさにZeiss Ikonの工場があったStuttgart (シュトゥットガルト) の趣を妄想します。

この「Sonnar 5cm f/1.5」を発明したのは、当時在籍していたERNEMMAN WERKEが、Zeiss Ikonに吸収された結果、そのまま在籍になっていた「Ludwig Jakob Bertele (ルートヴィッヒ・ヤコブ・ベルテレ)」氏になります。

話を戻して、Leitzは自社設計の開発では開放f値:F2.0を超えていなかった点で、開発している時間的猶予が無いことから、同じ旧西ドイツのSchneider-Kreuznach (シュナイダー・クロイツナッハ) に技術提携の話が向かいます。

然しそのタイミングで開発されていたのは「Albrecht Wilhelm Tronnier (アルブレヒト・ヴィルヘルム・トロニエ)」氏発明の映画撮影用レンズ「25mm f/1.2」だけでした (このモデルの光学設計は5群8枚)。

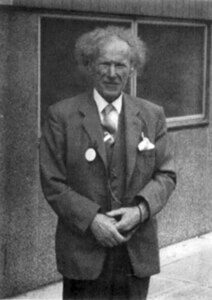

一方英国では、すでにTaylor, Taylor & Hobson社在籍の「Horace William Lee (ホレス・ウィリアム・リー)」氏によって、今回のモデルの光学設計のベースになる、5群7枚拡張ダブルガウス型光学系が発明されていたのです (右写真はリー氏を写した写真)。

一方英国では、すでにTaylor, Taylor & Hobson社在籍の「Horace William Lee (ホレス・ウィリアム・リー)」氏によって、今回のモデルの光学設計のベースになる、5群7枚拡張ダブルガウス型光学系が発明されていたのです (右写真はリー氏を写した写真)。

このような経緯から、確かに当時1920年代以降、特に1930年代に入ってからの4群6枚ダブルガウス型光学系をベースにした、より明るい光学設計の発明がヒートアップしていたのは、史実を時系列的に追う限りまさに事実のようです。

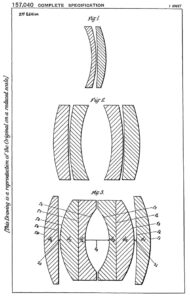

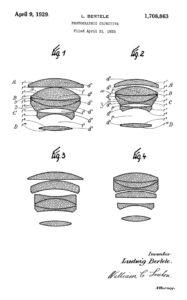

ここで最初に光学設計の特許出願申請書を解説しますが、次にご案内するのは、近代に発明された全てのダブルガウス型光学系のベースに位置する要素が強い、4群6枚オピック型光学系の発明案件です (OPIC型)。但し、実際には次に示している特許出願申請書掲載図面の「Fig.1」に載っているガウス型光学系を、左右対称配置し訂正してダブルガウス型光学系の基礎的概念を追求した「Alvan Graham Clark (アルヴァン・グラハム・クラーク)」氏の発明 (1888年の発明) こそが「真のダブルガウス型光学系の始祖」に値すると捉えています (カタチとしてはFig.2のほうが近似している)。

←『GB157040A (1920-08-14)』英国内務省宛て出願

←『GB157040A (1920-08-14)』英国内務省宛て出願

Taylor, Taylor & Hobson社在籍Horace William Lee氏発明

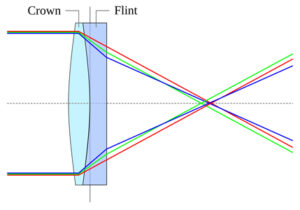

左の特許出願申請書内掲載図面を見れば一目瞭然ですが、掲載光学系構成図の一番上「Fig.1」が前述したガウス型光学系で、ドイツの天文学者、数学者、物理学者であった「Johann Carl Friedrich Gauß (ヨハン・カール・フリードリヒ・ガウス)」氏が考案した、色消し効果をクラウンガラスとフリントガラスの2つを接着せずとも体現できることを明示した発明です (左図では左がフリントガラスで右がクラウンガラス)。

しかしこれは数年遡るタイミングで既に発明されていた、色消し効果を生む概念に対する修正案として1817年に示していただけで、ガウス氏自身はこの特許出願申請書を発行していません。その対象となる発明が次のフラウンホーファー型レンズです。

←ドイツ人物理学者、光学ガラスレンズ製造技師でもあった「Joseph Ritter von Fraunhofer (ヨーゼフ・リッター・フォン=フラウンホーファー)」氏が、1812年頃に自らが開発した均質なフリントガラスを使い、同様均質なクラウンガラスの2つの光学ガラスレンズを接着することで、透過光の色消しが実現できることを発見しています。

←ドイツ人物理学者、光学ガラスレンズ製造技師でもあった「Joseph Ritter von Fraunhofer (ヨーゼフ・リッター・フォン=フラウンホーファー)」氏が、1812年頃に自らが開発した均質なフリントガラスを使い、同様均質なクラウンガラスの2つの光学ガラスレンズを接着することで、透過光の色消しが実現できることを発見しています。

(左図はwikiより引用)

これを指して「光の三原色:RGB」のうちの2色、RとBについて色収差補正できている「アクロマートレンズ」と呼び、且つ、正弦条件と球面収差の補正、及びコマ収差補正が同時に満たされている時に、その光学ガラスレンズを指して「aplanat (アプラナート)」(な状態) であると言い、軸上或いは軸外の被写体から届く透過光が、球面収差とコマ収差を生じないままに1点に集光することを指しています・・この原理を指して「光路長が一定になる条件」と呼びます (1点に集光するから/収光ではない)。

この欠けている波長:Gについても補正できているレンズを指して「アポクロマートレンズ」と呼びますね (つまり光の三原色について色ズレが生じていないレンズ)。

ガウス氏が語っていたことは、接着せずとも互いに適度な曲率半径をもたせれば色消し効果が狙えるとの考案であり、これもまさにフラウンホーファー型レンズと同じ「光が媒介を (ここでは光学ガラスレンズを媒介としている) 透過していく中で、波長別に分散していく原理を活用した概念」と指摘できます。それは光学ガラスレンズに光が当たる直前 (の空気層) までは、光束が1つずつにまとまっていたのに対し、空気層から媒介 (光学ガラスレンズ) を透過する際に、波長別に屈折率の違いから分散しながら分かれていく原理を活用した概念なのです。

これを簡単に述べるなら、外で空を見上げた時に、虹が見えているのは、空気層の中で大気中の水滴に太陽光が当たって、波長別に凡そ7色の赤・橙・黄・緑・青・藍・紫に分散する現象から見える原理ですね。この虹色の中で、例えば橙・黄・青・紫が自分の光学設計に対して好ましからざる存在であるなら、それらを排除して赤・緑・藍だけに限定したいのかも知れません (つまりRGB)。

この光が媒介を透過する際に分散していく現象を数値として指標に示したのが「Ernst Karl Abbe (エルンスト・カール・アッベ)」氏が唱えた「アッベ数」と言う逆数的概念です。

アッベ数は、光の波長ごとに異なる屈折率の変位を示し、光学硝子材に拠る分散度合いを示す分散率の逆数でもあります。結果、光学設計には必ず光学ガラスレンズの硝材選定を伴いますが、その際にこの指標「アッベ数」と光学ガラスレンズの屈折率などを調べて、1枚ずつチョイスしていく作業になります。

◉ アッベ数 (単位:v)

入射光の波長に対する屈折率の変位を示し、光学硝子の色分散性を表す性質を意味します。アッベ数が高い=色分散性が低い (色滲みが少ない)、アッベ数が低い=色分散性が高い (色滲みが多くなる) と言う現象を指し、その波長の分散性を活用して収光能力を制御していく概念の一つです。

このことからアッベ数が高い数値の場合、色分散が低くなり色収差の発生が少なくなると言えます。また屈折率が高いほど球面収差の発生量が低減されるものの、その反面光学硝子材の内部を透過していく光の速度は低くなります (屈折率が低いほど透過速度が速い)。

◉ 集光

光を (1点に) 集める物理的現象そのものを指し、虫眼鏡の原理に同じ

◉ 収光

光を集める内容の全般を含み、且つ光学設計の中でどのように光を制御していくかに係る作業を指す

リー氏が目をつけたのは、ガウス氏の考案「Fig.1」を基に、さらに像の平坦化を狙う手法として「Fig.2」と言う左右対称形を発案し (前述のとおりクラーク氏の発明に近似している)、そこで球面収差とコマ収差の補正にさらに歪曲収差まで補正を狙っています。ところがこの時に光が分散していく為に別の収差が現れてしまいます・・像面湾曲です。これは光学ガラスレンズが球体の一部を切り取った湾曲面であることに起因する、透過光が波長別に分散して/屈折して射出していく習性から、その結像面は光学ガラスレンズの曲率に従って湾曲して結像してしまう現象を指します。

これを補正する目的で発明されたのが最後の「Fig.3」の4群6枚オピック型光学系であり、球面収差とコマ収差に歪曲収差と像面湾曲について補正できている道理に至ります。

この4群6枚オピック型光学系の (Fig.3) 掲載図面の中で、光学系後群側の第3群後玉をチェックしてみれば全てが納得できますが、前群と後群とで左右対称に仕向けているものの、実は最後の後玉だけ曲率が大きく違っており、凸メニスカスレンズとして設計していることが分かります (次に掲示する《球面レンズのカタチ》の中で❹ 凸メニスカスレンズに該当する f/ig.3の光学系構成図に於ける前玉は、❷ 凸平レンズ)。いずれも (前玉も後玉も) 集光レンズなのです。

このように光学ガラスレンズを入射光が透過していく際に「集光」させていくのか「分散」させていくのかを制御することで (光学ガラスレンズの屈折率やアッベ数などを活用した硝材選定に限らず、実はその向きと距離/間隔/空気層も透過していく際に重要になっていく)、様々な収差の補正を完遂させて「結像」へと進ませるワケですね・・その収差補正を執っている部材と所為を指して「収光している」と表現するのです。

どうして「空気層」が重要なのかと言えば、大気中での光の振る舞いを表し、例えば「大気分散」と呼称するように、空気中での光の屈折率の違いを活用することで、光学設計に於いても光学ガラスレンズの各群が、互いに離れているのか/近接するのかの違いによっても、透過光は自然分散していく習性を持つことを意味します。

まさにその現象を活かしてしまったのが、上左図の特許出願申請書掲載図面内「Fig.1」のガウス型レンズであり、たった2枚の光学設計ですが、第2群の凹メニスカスレンズの曲率を工夫することで、その空気中での分散性を特に外周に向かうに従い活用している様子が分かるのです (凹メニスカスレンズの中心付近は、直前の第1群凸メニスカスレンズに近接している結果、空気層/距離を活用できる要素は相当低いと言わざるを得ない)。

このような「空気層」を活用する例は、例えば光学系構成の中に於ける「空気レンズ」と呼称される、曲率を伴う2つの光学ガラスレンズに挟まれている「空間の空気層」を指している点でも、理解が進むと思います。

すると例えば短波長側の光は空気層の中でも早めに減衰しますから、自分が狙っている光学設計の中で (解像度を高くしたくて) RとBに注力したいのなら、屈折角度が高い/強い短波長側のB (輝線の中のF線) が鋭角に屈折していくことに配慮しつつ、一方反対の特性を持つ長波長側のR (輝線のC線) が緩く屈折していくのにバランスさせれば、1点に集光し易く制御できる話になりますョね(笑)

だとすれば、1枚の光学ガラスレンズの硝材選定の際に「アッベ数が高いクラウンガラス」を先ずは透過させてBを維持させつつも、次の2枚目の光学ガラスレンズでは「アッベ数が低いフリントガラス」を透過させれば、Rの屈折は結果的に維持されたままにBが1点に向けて (曲げられて) 集まってくる道理になります(笑)・・これが前に掲示したフラウンホーファー型レンズの原理です。

(長波長側減衰率が低い結果、到達距離が長い為、赤外線方式リモコンなどに活用されている)

それと同じことができると天才物理学者のガウス氏が考案してしまったのが、空気層を外周に向けて活用させた「Fig.1」のガウス型レンズなのだと・・理解できませんか (つまり光学ガラスレンズの曲率を使って空気層の体積を増やした/短波長分散性の活用)???(笑)

こういう原理や道理を知るだけでも、光学系構成図を読み解くチカラがつくワケで、そうすると実は「光学設計者に少しでも近づいている気持ちに浸れる自分を発見できる」ことに・・是非皆さんにも気づいてほしいのです。

光学系構成図を見て「〇〇型光学系」と丸覚えする前に、先ずは絞り羽根を境に前群と後群のカタチを眺めて、どうしてそういう配置とカタチで設計してきたのか妄想することから始めるだけでも良いと思うのです。接着している貼り合わせレンズを指して「あッ。ここで色消ししているんだ!」と簡易に捉えてしまっても良いのです。最初はそういう簡素な捉え方からスタートして、次第に興味関心が募れば、最終的に「知りたい!」を満たす方向性へと、いつの間にか光学知識が身についてくるハズなのです(笑)・・そぅしたら、目の前に居るオールドレンズを眺める目元も、自然に細くなっていくと思うのですョ(涙) そしたら、そしたら、さらに渾身の1枚を撮りたい気持ちが湧いてくると思うのですョ(祈)

待っていても、自然に光学知識が備わるハズはなく(笑)、自ら向き合って「何で???」「どうして???」と素直に疑念を抱くことからスタートしなければ・・何事も始まりませんョね(笑)

今回のモデルの話で言うなら、まさに95年前にリー氏が考えていたことの「雰囲気」程度には、触れるくらい近寄れるかも知れませんョ???(笑) そぅしたら、もしかしたらニコッと微笑んで小さく手を振ってくれるかも知れません(嬉)

それが今自分の手元に居るオールドレンズに対する、さらなる慈しみの想いを増す要素の一つとして成長していくのです!(祈)

…………………………………………………………………………

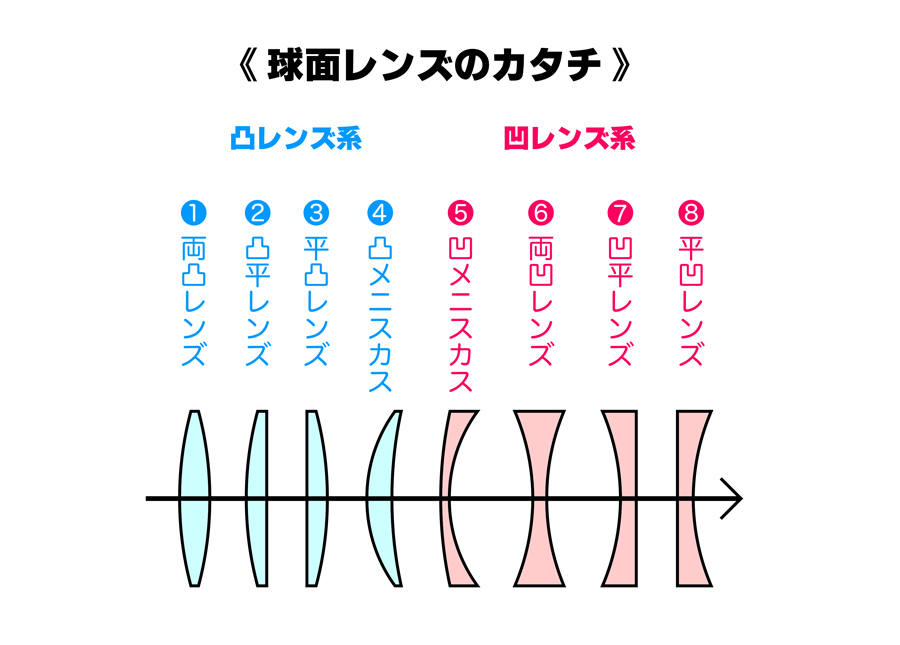

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学ガラスレンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

…………………………………………………………………………

つまり第1群前玉〜第3群2枚貼り合わせレンズまでで収差補正で料理してきた透過光を最後、第4群でグイッと曲げて (屈折させて) 像面を結ぶべく集光させていることが理解できるのです (だからこそ、特許出願申請書内の記述でも、最後の第4群を指して集光部材と記している)。

詰まる処、ガウス氏の発明からクラーク氏の発明を経て、自身の発明に到達したことを表している図面が、上左に挙げた特許出願申請書の掲載図面だと解説できるワケで、まさにダブルガウス型発明着想の歴史的事実を基に (自身の発明を使って) 時系列的に明示してくれた図面だと理解できるのです (非常に説得力が強い開発経緯を示す図面)。

この発明経緯と発明概念を簡単に理解できていないままに、4群6枚ダブルガウス型光学系を捉えようとするから、そこに齟齬が生まれます。さらに10年の月日が流れ、再びリー氏が今回のモデルの光学設計のベースになる、5群7枚拡張ダブルガウス型光学系を発明します。

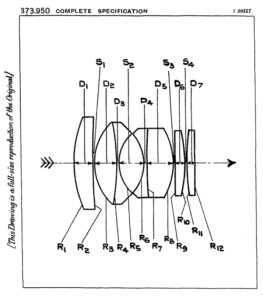

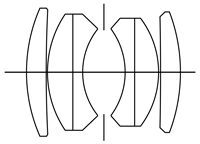

←『GB373950A (1930-12-26)』英国内務省宛て出願

←『GB373950A (1930-12-26)』英国内務省宛て出願

KAPELLA LTD., 創設者「Horace William Lee」氏発明

Taylor, Taylor & Hobson社に在籍していたリー氏は、退職して自身の会社を創設したものの、TT&H社との繋がりは保ち続けました。写真レンズに特化させた5群7枚拡張ダブルガウス型光学系を1930年にいよいよ開発します。

今回扱ったモデルの原型を示す光学設計は、この発明案件であると指摘でき、それはちゃんと『証拠』があるからです。

この特許出願申請書内の記述を和訳した部分をグリーン色文字で表します。

「本発明は、外側の集光部材の間に配置された、互いに対向する凹面を有する一対の複合分散部材からなる種類の写真レンズおよび投影レンズに関するものであり、本発明の目的は、改良された対物レンズを提供することである」との出だしで始まり、提供の目的が写真レンズと投影レンズであることを明記しています。

さらに「大口径と広い視野を持つレンズシステムであり、この種のレンズシステムは、英国特許第157,040号明細書に記載されており、 f/2の口径と50°以上の視野を有しています」と繋げています。

つまりここに示された特許出願申請書『英国特許第157,040』こそが、一つ前に掲示した左図の、自分が10年前発明していた4群6枚オピック型光学系を指しています (上左に掲示したのは、ワザと故意に別の特許出願申請書を載せていますが、同一の記述と内容です)。

「この時の発明の各集光部材は単純レンズでした (前後玉のことを指す)。このシステムの口径は、分散部材 (光学系第2群と第3群の2枚貼り合わせレンズを指します) の曲率の深さのために約 f/2に制限されていました。この曲率は実質的な像面平坦性と球面収差の補正を確保するために必要なのです」と収差補正の為に開発された経緯を示しています。

するとここにまさに今回のモデルの光学設計に関するポイントが記されていて、自身の10年前の発明では「50㎜/F2.0」が限界であったことを語っています。そしてその開口比 (明るさ) をさらに求める目的から、開放f値:F1.5に向けて改良を加えた発明であったと言う、自らの着想経緯を正直に語っているのです。

「本発明の目的は、集光部材の1つを、それぞれが不等な曲率の外面を持つ、2つの別々の集光部材で構成し (光学系第4群と第5群を意味します)、分散部材にはより浅い曲面を使用することで達成されます (光学系第2群と第3群を指します)。これらの手段により、均一な像面平坦性と球面収差の補正を確保しながら、システムの口径を拡大することが可能になります」とこの発明の目的を語っています。

この記述から、開放f値をF2.0からさらに明るくする為に、4群6枚ダブルガウス型光学系の後玉たる光学系第4群をさらに2枚に分割することで、透過光の収光制御に資すると述べており (記述の中では集光部材と記している)、且つその2枚の光学ガラスレンズの表裏面が「不当な曲率」であると指定している点で、ここで集光ではなく収光していることを明示しています (不当と言うのは、曲率が表裏面で等しくないことを指します)。

「(典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系を指して) 前部集光部材 (光学系第1群前玉を指します) または後部集光部材 (光学系第4群後玉を指します) のいずれかを分割することができ、前部部材、つまりより長い共役に最も近い部材は分割される場合、より深い曲面がレンズ系の外側を向く2つのメニスカス集光部材で構成されるべきである。しかし、我々は後部集光部材を分割し、各部材の一方の外面に他方の面の少なくとも3倍の曲率半径を与え、2つの部材をより深い曲面が互いに向き合うように配置することを好ましいと考える。集光部材のいずれかまたは両方を複合させることもできるが、我々は一般的にそれらを単純な要素にすることを好ましいと考える」と続けます。

・・ここがこのモデルに於ける光学設計の最大のポイントになります!(驚)

何とベルテレが1924年時点で発見して開発していた、4群4枚エルノスター型光学系からの発展系たる、ゾナー型光学系の始祖的概念をリー氏はここで掲示して語っているのです!(驚)

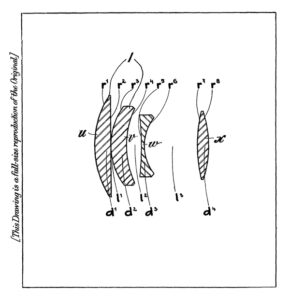

←『US1708863 (1924-12-05)』米国特許庁宛て出願

←『US1708863 (1924-12-05)』米国特許庁宛て出願

ZEISS IKON AG在籍時の時期ですが、ベルテレ個人名で出願

ベルテレが前述のエルノスター型の発明時に発見してしまった検証結果からヒントを得てしまったのがこの発明案件であり、当方ではこの発明を指して「ゾナー型の始祖的発明案件にあたる」と認知しています。

何よりもベルテレ自身に火が点いてしまい(笑)、おそらくゾナー型光学系の発明概念の基礎について、既に確信を得ており、居ても立っても居られない状態だったことすら記述の中から窺えるのです(笑)・・前群を接着したり後群を接着したりと、全て試してしまっています(笑)

まさにこのベルテレ氏の特許出願申請書内の掲載図面に示されている内容「前部部材を複合化」或いは「後部部材を複合化」との実施例は、そのままにリー氏の特許出願申請書内記述で同じコトバで語られており、リー氏自身がゾナー型光学系を意識していたことがここで明白になりました!(驚)

この記述を知って初めて確信を得ました! 上左図のベルテレ氏による発明案件は1924年時点ですが、リー氏はそれを以てベルテレ氏が近くゾナー型光学系でF1.5やF1.4を達成してくることを予見していた/察知していた・・と当方はここで確信したのです!(汗) それは実際に1932年代のZeiss Ikon製レンジファインダーカメラ「CONTAX I型」の発売に合わせてF2.0、或いはF1.5のゾナー型を用意しています。

それに対抗して、リー氏自身は光学系後群側を拡張させることで、シンプルに (コストを必要とせずに) 像の平坦化に仕上げられると、その自信の程を語っていると当方は受け取ったのです!

結果、リー氏の発明で到達できた光学設計では、開放f値:F1.4に於いてすら (ちゃんと記述内にこの数値が記されている)、球面収差に色収差、コマ収差、非点収差、そして歪曲収差まで補正できると示したのです!(祈)

つまりこれが意味するのは、確かにリー氏のこの発明案件は1930年時点ではありますが、既に1957年にLeitzで開発される開放f値:F1.4モデルの特許出願申請書の案件すら・・ものの見事に開発してしまっていたのです!(驚)

・・Horace William Lee氏、恐るべしッ!(怖)

当方は、もっとネット上でリー氏の偉業について評価されるべきだとだいぶ前から感じていますが、どうして人気がないのでしょうか。ベルテレ氏もトロニエ氏も確かに凄い存在ですが、それ以前に既に1920年〜1930年時点で、このような画期的で真髄を突くような光学設計を発明していた事実は、間違いなく史実として残っているワケで、どうして皆さんがこれほどまでに不遇な扱いをされるのか・・当方には理解できていません(涙)

リー氏のとてもはにかんだ表情が、当方は目に焼き付いており、とッても可愛いオジサンで大好きです!(笑) 特に特許出願申請書内の記述も、自前に固執せず、ちゃんと第三者に理解が進むよう配慮して、自身の着想経緯などまで記しながら解説している点で、当方はリー氏の人柄的な要素すら、この特許出願申請書から感じ取っています!(祈)・・好きッ!

さて、実はこのタイミングでドイツ側Schneider-Kreuznachに在籍のトロニエ氏は、どんな光学設計に臨んでいたのでしょうか???

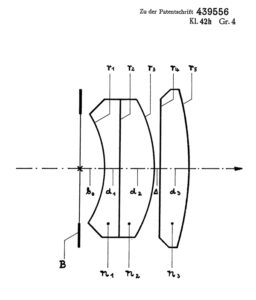

右図がまさに「Albrecht Wilhelm Tronnier (アルブレヒト・ヴィルヘルム・トロニエ)」氏が開発した「Xenon f/2」モデルのトレース図です。

右図がまさに「Albrecht Wilhelm Tronnier (アルブレヒト・ヴィルヘルム・トロニエ)」氏が開発した「Xenon f/2」モデルのトレース図です。

←『DE439556C (1925-04-30)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE439556C (1925-04-30)』ドイツ特許省宛て出願

トロニエ氏による発明

当時Schneider Optisch Werke (シュナイダー・オプティッシュ) に在籍していた「Albrecht Wilhelm Tronnier (アルブレヒト・ヴィルヘルム・トロニエ)」氏が開発した発明案件ですが、特許出願申請書に掲載されているように「B」と明示されている絞り羽根の位置に対して、光学系後群だけを設計してきた発明案件です。

トロニエ氏はこの特許出願申請書の中で「対角画角55°〜66°に於いて、高い口径比で広い視野を実現するために20°を超えるゾーン収差を大幅に低減させる必要がある」と語っており、標準レンズ域の対角画角:45°〜50°を僅かに超える広角レンズ域寄りの、少々広めの対角画角をカバーすべくゾーン収差の低減を狙う必要があると述べており、それが意味するのは軸上から20°を超える軸外光線の範囲での収差補正を狙って光学設計する必要性を述べていると受け取れます。

それを実現する為の光学設計として自ら発明した内容は、絞り羽根の後方に位置する後部部材に於いて「ガウス型レンズタイプを使用することによって達成される。中画角に於いて非点収差による像面平坦化を呈し、且つ球面収差と色収差を同時に補正する能力を持つレンズシステムであり、様々な方法で今までにも述べられている」と記しているのです。

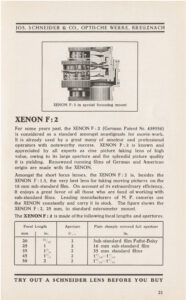

そして実際にこの発明案件を基に製品化されたモデルが㊧になり「Xenon 50mm f/2.0」になります。

そして実際にこの発明案件を基に製品化されたモデルが㊧になり「Xenon 50mm f/2.0」になります。

当方は今までこの㊧のカタログを発見することができませんでした。その結果、1925年時点のトロニエ氏が発明したと語られているダブルガウス型光学系の存在すら把握てきておらず、今回のこの発見で当方の考察を改めて更新した次第です (当方の認知が間違いであった)。

皆さんに正しくご案内できていなかった点について、心よりお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。

さらにそのすぐ後に発展系を開発しています。

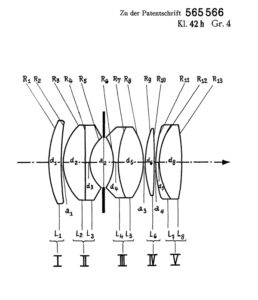

←『DE565566C (1930-09-02)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE565566C (1930-09-02)』ドイツ特許省宛て出願

Schneider Optische Werke Co.在籍時のトロニエ氏発明

まさに時を同じくして1930年にトロニエ氏もダブルガウス型光学系からのさらなる発展系として、明るい開放f値:F1.2を発明していたのです!(驚)

・・F1.2ですョッ!(驚)

但しこれは「25㎜/F1.2」のシネレンズ向けです。

光学系構成図の光路を手繰れば分かるとおり、後玉から射出している射出光は、ほぼ水平状態を維持している中での結像ですから、バックフォーカスを自在に操れる要素を与えていることが理解できます (つまりだからシネレンズ向けと明確に分かる)。

まさにリー氏が言う処の「後部部材の複合化」の一つのパターンを地でヤッていたと受け取れます。すると5群8枚変形ダブルガウス型光学系とも指摘でき、接着面が3つに増えてしまう結果、これはコスト的に一般民衆向けレンジファインダーカメラ用標準レンズ域として製品化するには、コストが高すぎて評価されません(汗)

従って当時のSchneider-Kreuznachには、F1.5〜F1.4ベースで、対角画角:40°〜50°に限定した光学設計 (つまりこの視野角から標準レンズ域モデルを指す) は、Leitzと同じように未だ実現し得ていなかったことが分かるのです。

しかしダブルガウス型光学系へのオマージュを既に放っていたSchneider-Kreuznachの状況は、少なくともまるでそこに到達し得ていなかったLeitzよりは、希望の光が見えます(笑)

そこでTT&H社の既知の案件を活用する発想から、英国まで巻き込んだ (特許料支払いの交渉) 事案へと進んでいったと言う流れが・・ようやく視えてきました(汗)

実は確かに主舞台は戦前での話に集中するので、はたして後の第二次世界大戦で敵同士になる運命だった英国とドイツの光学メーカーが、その光学設計面で互いに交渉できるのかと言う疑念が湧き上がります。

何故なら、当時 (も今も同じですが) 光学製品の技術革新は、ソックリそのまま軍用光学機材の発展に資する内容なので、例えば同時期の米国はEASTMAN KODAK CO. (イーストマン・コダック) では、既に1930年代ですら軍用機密として一部に制限が設けられていました。

それはそうです! 小銃の照準機から野砲や戦車砲、或いは高射砲などの射撃照準機にも欠かせない技術の一つに光学設計があるからです。第一次世界大戦を経て、それは各国の最先端技術に発展しています。

ところがここでの注目箇所は「標準レンズ域」と言う要素です!(笑) この点に着目しようとしないので、話が複雑化してきます。軍用レベルで求められていたのは、この直後の第二次世界大戦では「高高度からの射爆撃照準機」なので、それは広角レンズ〜超広角レンズ域の光学設計を指します。或いは高射砲レベルまで語るなら、その立場で求められるのは長射程での照準を実現する超望遠レンズ域のテレフォト型光学設計とも言えます。

実際ドイツ陸軍が戦時中に活用していた着弾観測器の中には、民生仕様のSonnar 85mm f/2.0を左右1本ずつ装着していた、地面から支柱で支える巨大双眼鏡まで登場しています(笑) 彼の有名なロンメル将軍が、この巨大双眼鏡の前で部下と話している写真が確か在ったと記憶しています。

つまり標準レンズ域光学設計に於ける軍用光学製品としての需要は相当に限られていたと指摘でき、そこに「商機あり」との見方があるのです(笑)

実際戦前の時期であったにもかかわらず、TT&H社とSchneiderとの交渉はまとまり、開放f値:F1.5の光学設計に限定して、その技術提供に英国側が条件付きで賛同します。

このようなバックボーンから開発されたのが「Leitz Xenon 5cm f/1.5」であると認知するべきなのです。

前出の1925年のトロニエ氏の発明ですが、その前年1924年時点に、次の特許出願申請書がベルテレ氏から申請されているのです。

←『GB237212A (1924-07-21)』英国内務省宛て出願

←『GB237212A (1924-07-21)』英国内務省宛て出願

ERNEMMAN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

在籍時のベルテレ氏発明

4群4枚エルノスター型光学系です!

一つ前の特許出願申請書でトロニエ氏が発明していたのは、このベルテレ氏発明のエルノスター型の後群要素について、さらなる像の平坦化を狙い、且つ口径比で明るい標準レンズ域の対角画角に対応すると述べています。

つまりこのエルノスター型光学系は、そもそも3群3枚トリプレット型光学系からの発展系なので、それに対する対角画角と開放f値の問題から、後群側の答えを導いたと考えられるのです。

結果、左右対称にするオピック型光学系、ひいてはダブルガウス型光学系の話ではまるでありませんし、そもそもそのような絞り羽根を挟んだ左右対称形に一切固執していません。

それはトロニエ氏の光学設計着想の出発点が、3群3枚トリプレット型光学系だったからです。

このトリプレット型光学系の素晴らしい要素とは何か・・ちゃんと理解しているでしょうか???

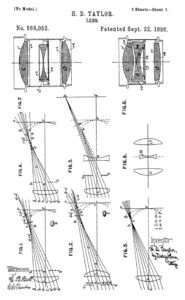

←『US568052 (1895-11-30)』米国特許庁当て出願

←『US568052 (1895-11-30)』米国特許庁当て出願

Harold Dennis Taylor (ハロルド・デニス・テイラー) 氏の発明

テイラー氏がこの発明時に語っていた内容を咀嚼すると、この発明案件自体が「後進光学設計者達に向けた、発展系発明の猶予を付与したものだ」と自ら述べており、且つトリプレット型の真髄は「3つのレンズシステム全体を使って、初めて軸外色収差の補正に効果を発揮させる概念の提供」と理解できたのです(汗)

だからこそテイラー氏はこの特許出願申請書の申請に際し、様々なパターンでの検証を行って自ら明示しつつ、特定のカタチとして当てハメてはイケナイとまで語っています(驚)・・このような指摘や考え方こそが後の時代に発展系を促した根拠でもあり、非常に多くの光学設計の原点に位置しているのが、まさにこのトリプレット型光学系なのだと理解できた瞬間でもありました(涙)

だからこそテイラー氏はこの特許出願申請書の申請に際し、様々なパターンでの検証を行って自ら明示しつつ、特定のカタチとして当てハメてはイケナイとまで語っています(驚)・・このような指摘や考え方こそが後の時代に発展系を促した根拠でもあり、非常に多くの光学設計の原点に位置しているのが、まさにこのトリプレット型光学系なのだと理解できた瞬間でもありました(涙)

前玉と後玉の間に位置する光学系第2群は、絞り羽根の前でも後ろでも良く、しかもその第2群は単独使用に限定せず、複合化させてしまっても構わないとまで記述し、実際に自ら実施例として検証まで行っているのです!(驚)

それが「Fig.1〜Fig.8」と言う、とても多くのまるで異なる実施パターンを明示してしまった根拠であり「好きなように使えば良いではないか」とのテイラー氏の考え方・・だから「思想」だと述べているのです(涙)

・・素晴らしすぎるッ!!!(祈)

トリプレット型の素晴らしさとは、その自由度であって、合わせてそこに厳然とシステム化されている「3つの光学ガラスレンズの塊すべてを使って色消しを行う」とのテイラー氏の思想だったのです (だから敢えて特定の群で接着したり近接させたりして色消しさせていない/ガウス氏の手法もフラウンホーファー氏の手法も、ワザと故意に採り入れなかった)。

・・この考え方こそが、トリプレット型の真髄なのです!(涙)

つまり当時のトロニエ氏が標準レンズ域の光学設計として魅力を感じていたのは「前群エルノスター型+後群ガウス型=Xenon型光学系」と言う式を、自分の頭の中に導いていたことが窺えるのです。

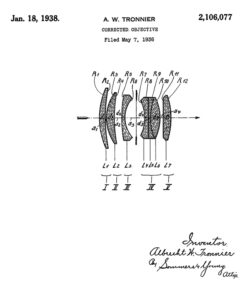

←『US2106077A (1935-11-23)』米国特許庁宛て出願

←『US2106077A (1935-11-23)』米国特許庁宛て出願

Schneider Optische Werke Co.在籍時のトロニエ氏発明

カタチは似ているものの後群側の光学系第4群を、2枚の貼り合わせレンズとして設計してきた、開放f値:F2.0の光学設計 (㊧の図ではありません) に対して、さらにその発展系として開放f値:F1.9に仕上げてきた光学設計が㊧の発明です。

つまりF1.9が限界だったのです。㊧の特許出願申請書は対角画角:70.45°なので中望遠レンズ域の想定で光学設計していることが分かりますが、F1.9の為に3枚貼り合わせレンズ化させてきています。

しかしこの時ですら、光学系前群側は3枚の独立分離型として、その光学ガラスレンズの配置にこだわっていたことが明白です (新たに挑戦してきたのは、やはり後群側の発明)。

これがトロニエ氏が当時発明していたXenon型の全容であり、且つ限界でもあったのです(涙)

逆に言うなら、Xenon型の原理のままに、口径比をF1.9以上に明るくできなかったリアルな現実を認知するべきなのです。それを無視して「Xenon銘繋がり」で無理強いして捉えるから、話がおかしくなります(汗)

ここまでの解説からも分かるとおり、現在のネット上で非常に強く、色濃く語られている、今回のモデルに実装している光学設計が「トロニエ氏の発明」との説明は、まるで合致していないことが分かります。少なくともトロニエ氏が発明できていたのは、4群6枚ダブルガウス型光学系と5群6枚クセノン型光学系であって、その製品化 (民生仕様) はいずれも「F2.0」止まりだった点を見逃してはイケナイと思うのです。

この点については、某有名処の解説でもトロニエ氏の発明案件として挙げていますが、当方は真っ向から異論を主張しています!

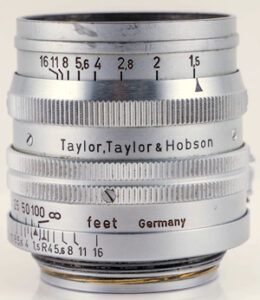

結果、LEICA-FORUMでも積極的に議論が行われているように、今回扱ったモデルの第1世代に当たる『Leitz Xenon 5cm f/1.5 S.R.P.《後期型》(L39)』に於ける当方の結論は、まさにドイツ側Schneider-Kreuznachと英国側TT&H社との技術提携=ライセンス製産の交渉と、その契約であって、それ故に英国向け輸出品についてはTT&H社のパテント表記を義務付けたのです。

・・従ってそこにトロニエ氏は全く介在していませんッ!

なお、前のほうで申し上げた「特許権の有効期限20年」に関する補強解説として、以下を挙げて今回扱ったモデルの、光学設計に関する話を終わりたいと思います。

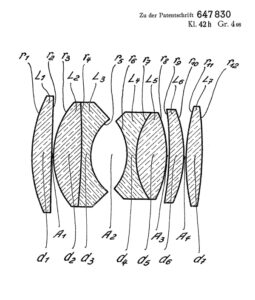

←『DE647830C (不明)』ドイツ特許省宛て出願後、取り下げ

←『DE647830C (不明)』ドイツ特許省宛て出願後、取り下げ

Ernst LEitz GmbHによる発明との記載

この特許出願申請書はErnst Leitzによって、1934年9月27日に提出受理されたものの、その後取り下げられており、発明者も出願代理人の記載も消されています。

記述を読むと開放f値:F1.5を想定した光学設計として記載されていますから、まさに今回扱ったモデルの仕様に合致します。

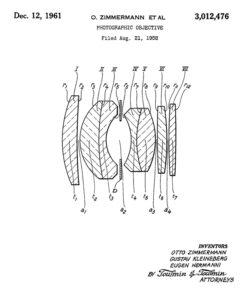

←『US3012476A (1957-08-24)』米国特許庁宛て出願

←『US3012476A (1957-08-24)』米国特許庁宛て出願

Ernst Leitz GmbH在籍時の3名による共同発明

一方こちらはさらに遅れること1957年に同じくLeitzから正式に出願された発明案件であり、その発明者は「Otto Zimmermann (オットー・ツィマーマン)」氏と「Gustav Kleineberg (グスタフ・クライネベルグ)」氏、合わせて「Eugen Hermanni (オイグン・ヘルマニ)」氏の3名による共同発明です。

この発明案件の想定開放f値は「F1.4」なので、1958年に発売される『SUMMILUX 50mm f/1.4《貴婦人:1st》(LM)』の実装光学設計を明示させる発明案件だと理解できます。

そしてF1.4と明るく採ってきた開放f値で再設計できた根拠こそが、冒頭で解説した特許権の有効期限切れを指し、TT&H社との契約に於いて有効だった特許権が20年を経過して消滅したことから開発された経緯が窺えるのです。

そしてやはりこの特許出願申請書の「参照既知案件」の申告でも、トロニエ氏が発明した案件は一つも現れずに、ひたすらにHorace William Lee氏が発明してきた発明案件だけを中心に申告している事実だけが、この特許出願申請書の出願に当たって参照申告されているのです。

これらを根拠にあてて、その『証拠』に充てがい、当方は今回扱ったモデルの実装光学系の光学設計には、トロニエ氏が一切関わっていない (せいぜい関わっていてもその光学計算だけの話) との結論づけに至り、且つ肝心なトロニエ氏は、ついにF2.0と言う限界を超えられなかったXenon型光学系のすぐ後に、実は広角レンズ域に関心が移ってしまい、トポゴン型光学系の発明に勤しんでいたことが判明しています。

それは或る意味戦時中は軍からの要請も強かったとも考えられ、そのまま望遠域や広角域の様々な光学設計を生み出していくものの、標準レンズ域の光学設計は、戦後になってからダブルガウス型光学系を完全に逸脱した新たな設計へと関心が移っていったのです (ここでもやはり後群側を拡張することは、ついに無かったのです)。

つまりトロニエ氏が戦後にヤッていた標準レンズ域の光学設計では、あくまでも光学系前群、或いは後群側に配置されている2枚貼り合わせレンズを分離させたり近接させたり、凡そ後群側への2枚〜3枚単独レンズ追加には気が向かなかったようです。その背景は、貼り合わせレンズの分離による、近接状況に於ける光の相互干渉を仕向けている点で、トロニエ氏の興味関心が赴くままに考えた時、全く今回のモデルの実装光学系に相通ずる要素が確認できないのです!

これが意味するのは、そもそもの着想時点の概念がまるで別モノなので (あくまでもエルノスター型からの発展が原点) 開発する気がなかったのだと考えます。

・・トロニエ氏は、この5群7枚拡張ダブルガウス型光学系に、全く魅力を感じていません(汗)

巷では、いわゆる「Xenon銘繋がり」でトロニエ氏を充てがっていますが、当方的にはそれはまるでお門違いだと考えているのです(汗) あくまでもXenon銘を導入したのは、製品戦略上のLeitz側の話に限定され、ここまでさんざん解説してきた数々の特許出願申請書の掲出からも、トロニエ氏が発明したXenon型光学系との繋がりは・・微塵も痕跡がないのです!(泣)

・・トロニエ氏発明のSummarit 光学設計との指摘に、当方は一つも賛同しません。

《モデルバリエーション》

※オレンジ色文字部分は最初に変更になった諸元値の要素を示しています。

第1世代:1937年製

第1世代:1937年製

モデル銘:Leitx Xenon 5cm f/1.5 D.R.P.a.

パテント:Taylor & Hobson U.S.Pat. 2019985 (レンズ銘板)

絞り羽根枚数:6枚 (湾曲絞り羽根)

絞り値:大陸絞り

鏡胴指標値環:ストレート

距離環ローレット (平目模様):2列

第2世代:1939年製

第2世代:1939年製

モデル銘:Leitx Xenon 5cm f/1.5 D.R.P.a.

パテント:Taylor & Hobson U.S.Pat. 2019985 (レンズ銘板)

絞り羽根枚数:6枚 (湾曲絞り羽根)

絞り値:大陸絞り

鏡胴指標値環:ストレート

距離環ローレット (平目模様):3列

第3世代:1950年製

第3世代:1950年製

モデル銘:Summarit 5cm f/1.5

パテント:Taylor & Hobson U.S.Pat. 2019985 (鏡胴刻印)

絞り羽根枚数:15枚 (平面絞り羽根)

絞り値:国際絞り

鏡胴指標値環:ストレート

距離環ローレット (平目模様):2列

第4世代:1952年製

第4世代:1952年製

モデル銘:Summarit 5cm f/1.5

パテント:刻印無し

絞り羽根枚数:15枚 (平面絞り羽根)

絞り値:国際絞り

鏡胴指標値環:ストレート

距離環ローレット (平目模様):2列

第5世代:1954年製

第5世代:1954年製

モデル銘:Summarit 5cm f/1.5

パテント刻印:刻印無し

絞り羽根枚数:15枚 (平面絞り羽根)

絞り値:国際絞り

鏡胴指標値環:1段末広がり (リリースマーカー刻印)

距離環ローレット (平目模様):2列

第6世代:1957年製

第6世代:1957年製

モデル銘:Summarit 5cm f/1.5

パテント:刻印無し

絞り羽根枚数:15枚 (平面絞り羽根)

絞り値:国際絞り

鏡胴指標値環:1段末広がり (樹脂製リリースマーカー突出)

距離環ローレット (平目模様):2列

・・こんな感じです。

巷ではモデルバリエーションが3種類と説明されることが多いですが、細かく探っていくと上記のように分かれています。世代の右に製産年度を表示しているのは、あくまでもサンプル調査時にピックアップした個体の製造番号から照合した時の製産年度なので、必ずしも世代の製産年度スタート地点を意味していません。

すると上のモデルバリエーションで一つ視えてきた事実があります。基本的に全てのモデルバリエーションの製造がErnst Leitz Wetzlarであり、ネット上で語られているSchneider Optische Werkeでの製産では・・ありませんッ!

・・つまりSchneider-Kreuznachからは、1本も供給されていないのです(笑)

その根拠と『証拠』写真をここから掲示して説明していきます。

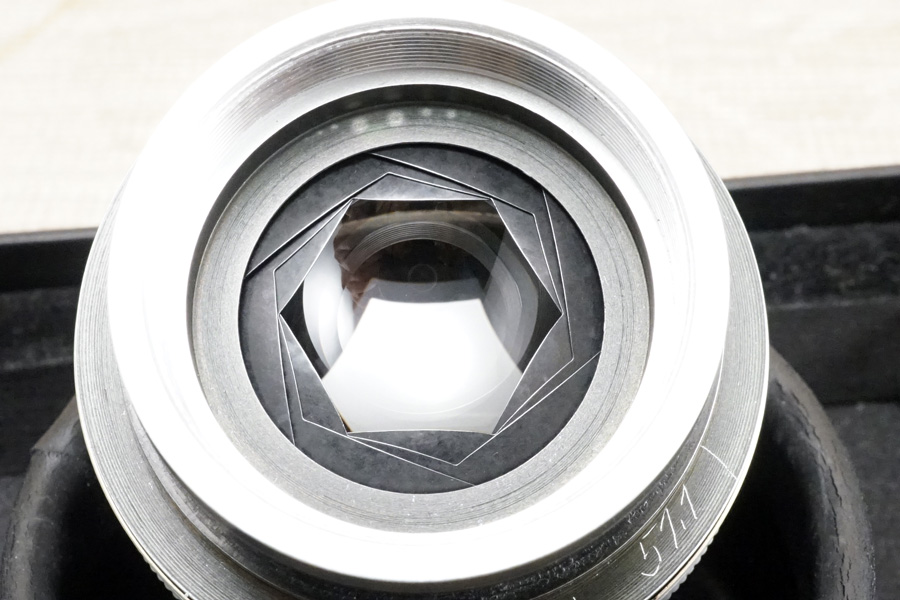

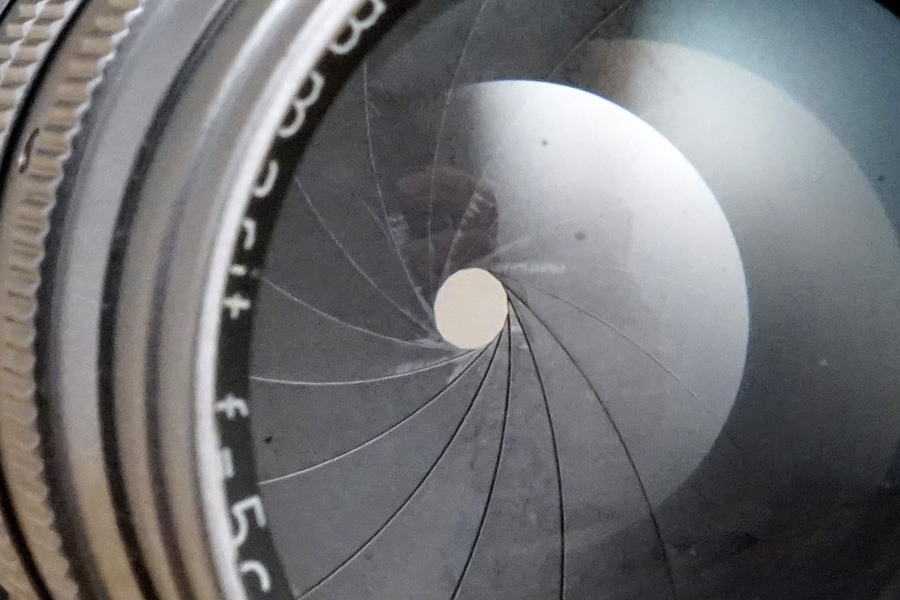

↑先ずは第1世代 (上の写真の個体は第2世代) から取り出した『湾曲絞り羽根』と言う、表裏面で上下左右全ての面がアールで湾曲している設計の立体絞り羽根ですが、2種類のカタチに分かれて造られています。結果、全部で6枚が重なるだけなのですが、設定絞り値によっては、閉じていく途中で全部で12辺が視認できる為、某有名処ですら12枚絞り羽根実装と解説しています(笑)

↑先ずは第1世代 (上の写真の個体は第2世代) から取り出した『湾曲絞り羽根』と言う、表裏面で上下左右全ての面がアールで湾曲している設計の立体絞り羽根ですが、2種類のカタチに分かれて造られています。結果、全部で6枚が重なるだけなのですが、設定絞り値によっては、閉じていく途中で全部で12辺が視認できる為、某有名処ですら12枚絞り羽根実装と解説しています(笑)

↑実際に鏡筒最深部に組み込んでから、後玉側方向から覗き込んで撮影している写真です。ご覧のように実装絞り羽根自体が6枚なので、閉じていくときは全ての設定絞り値で「正六角形を維持」です(笑)・・しかしご覧のように2種類のカタチの相違から、その組み合わせであたかも12辺〜18辺あるかのように錯覚します(笑)

↑実際に鏡筒最深部に組み込んでから、後玉側方向から覗き込んで撮影している写真です。ご覧のように実装絞り羽根自体が6枚なので、閉じていくときは全ての設定絞り値で「正六角形を維持」です(笑)・・しかしご覧のように2種類のカタチの相違から、その組み合わせであたかも12辺〜18辺あるかのように錯覚します(笑)

ちなみに上の写真は後玉側方向からの撮影ですが、絞り羽根は後玉側方向に向かって突出しています。つまり反対側の前玉側方向では、実際に「凹んでいる/落ち込んでいる」ワケで、それは光学系前群と次の光学系第3群との距離が近接しているからで、その干渉を避ける目的で後玉側方向に突出する/落ち込む設計なのです。

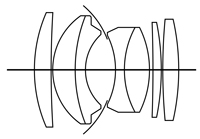

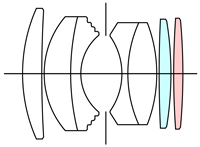

このことから判明するのは、絞り羽根の鏡筒内部での駆動状況であり、㊨光学系構成図のように、湾曲絞り羽根は光学系第2群の凹メニスカスレンズコバ端をすり抜けていくように駆動している状況が分かります。これは逆に言うなら、光学設計時には「次の光学系第3群の凹メニスカスレンズに、湾曲絞り羽根が近接して入射光制御している」ことを表します。

このことから判明するのは、絞り羽根の鏡筒内部での駆動状況であり、㊨光学系構成図のように、湾曲絞り羽根は光学系第2群の凹メニスカスレンズコバ端をすり抜けていくように駆動している状況が分かります。これは逆に言うなら、光学設計時には「次の光学系第3群の凹メニスカスレンズに、湾曲絞り羽根が近接して入射光制御している」ことを表します。

㊨光学系構成図は『Leitz Xenon 5cm f/1.5 S.R.P.《後期型》(L39)』のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

つまり設定絞り値が最小絞り値側まで閉じれば閉じるほど「回折現象」の影響度合いが近接するので変化していく、或る意味『湾曲絞り羽根方式の宿命』を併せ持っていると指摘できるのです!

これは平面絞り羽根の場合には考慮する必要がなく、完全開放位置から次第に閉じていく中で発生する「回折現象」の影響度合いは、単純に絞り羽根が露出してくる面積との関係性になるだけです (絞り羽根の光学系第2群と第3群との距離が一定だから)。

『湾曲絞り羽根』では、最小絞り値側に近づくにつれて、Leitz Xenonの場合は、光学系第3群の凹メニスカスレンズ面に近接して、最小絞り値まで閉じた時、発生した「回折現象」の影響はだいぶ大きく増幅していきます。

例えば旧東ドイツのCarl Zeiss Jena製「Biotar 5.8cm f/2《初期型−I》(exakta)」などの場合は、同じような『湾曲絞り羽根』ながら、前玉側方向に突出している為、まだ最小絞り値側方向での「回折現象」の影響度合いは、Leitz Xenonと比較した場合に低くなると妄想できるのです。

何故なら、後群側直前で近接したまま「回折現象」が起きるよりも、前群側で「回折現象」が起きてくれたほうが、まだ収光には影響度合いが低いからです (集光ではありません)。

この点について、明確に明示して解説できているサイトが・・一つもありません(笑)

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので、光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られると、その背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

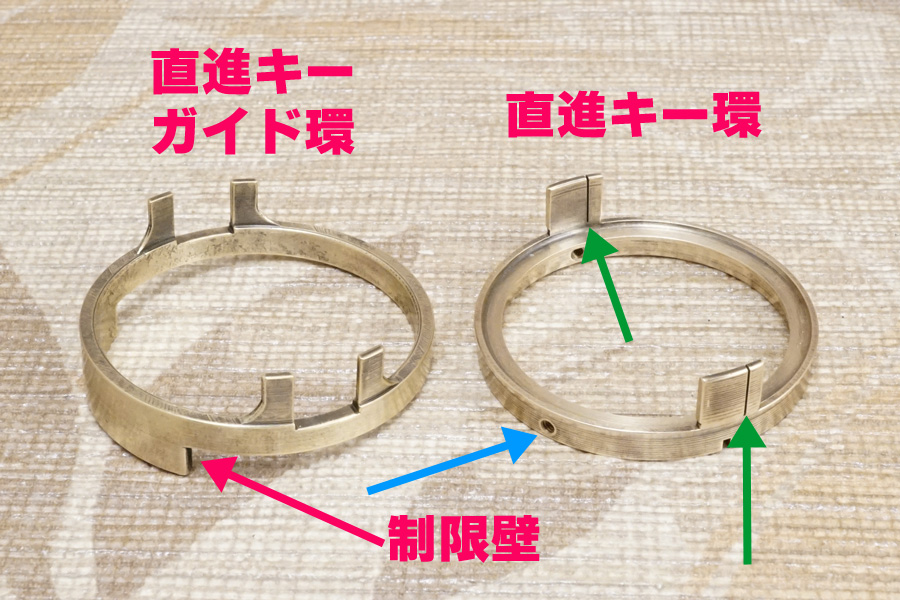

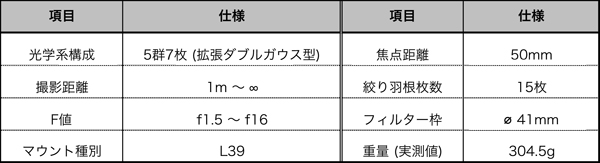

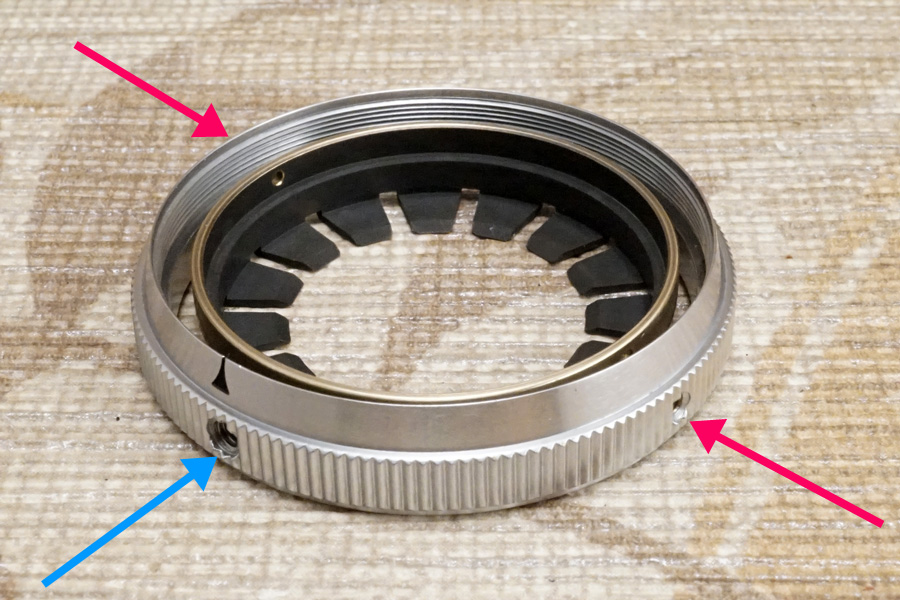

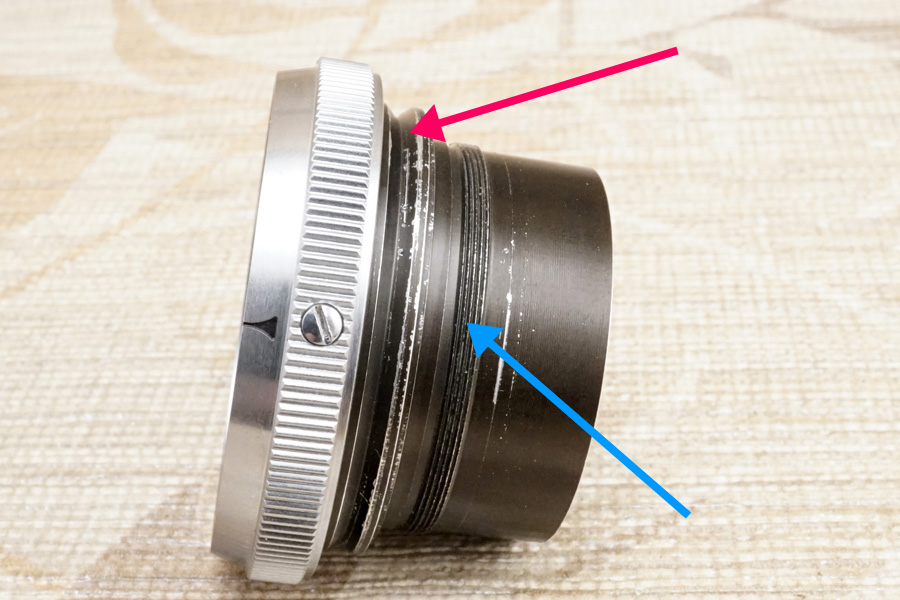

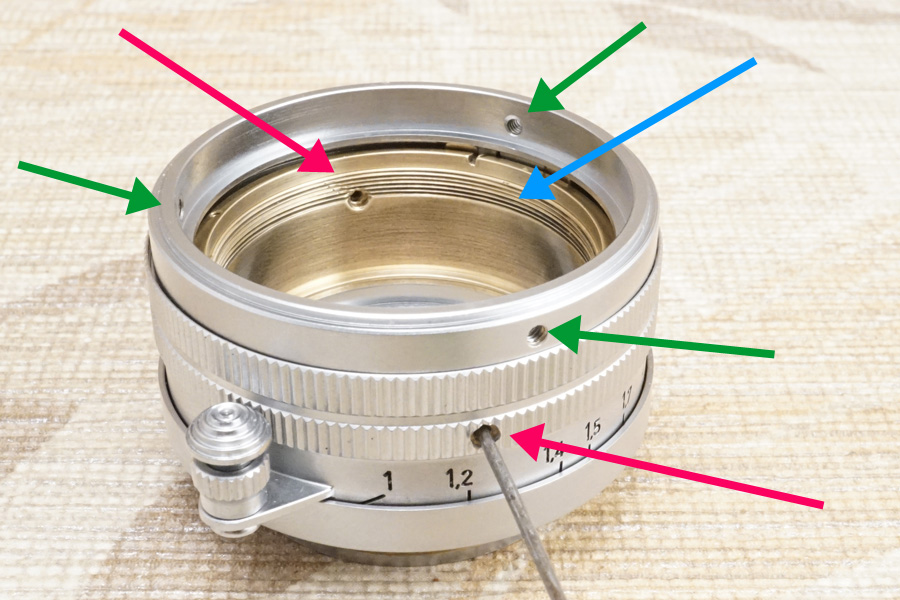

↑いよいよ決定的、且つ誰にも覆せない根拠たる『証拠』を掲示していきます。上の写真は『Leitz Xenon 5cm f/1.5 S.R.P.《後期型》(L39)』のオーバーホール作業を進めている途中での撮影です。

↑いよいよ決定的、且つ誰にも覆せない根拠たる『証拠』を掲示していきます。上の写真は『Leitz Xenon 5cm f/1.5 S.R.P.《後期型》(L39)』のオーバーホール作業を進めている途中での撮影です。

指で距離環を掴んで回す「回転するチカラ」を、鏡筒が繰り出し/収納する「直進動するチカラ」へと変換する目的と役目の構成パーツが上の2つのパーツです。

「直進キー」と呼ぶ板状パーツが「直進キーガイド」に刺さることで、距離環を回した「回転するチカラ」は、即座に「直進動のチカラ」へと変換されて、鏡筒を押し上げ/押し下げていきます。

・・これが回転→直進への変換原理の基礎的概念です。

ちなみに「直進キー」の板状に1本縦方向に切り欠き/開口部/スリットが研削されていますが (グリーン色の矢印)、回転方向に対してそれぞれが対向する向きで設計されているのが分かります。

つまり時計回りの時に対向するのは片側の直進キーに刻まれている切り欠き/スリット/溝だけで、一方反対の反時計方向の回転時にも、もう一方の直進キーの切り欠き/開口部/スリットだけが影響を及ぼすよう設計されているのです。

この点についても、非常に多くの整備者が一切気づいておらず(笑)、適切なトルク制御に反映していません(笑)

また赤色矢印で指し示している箇所の「制限壁」は、距離環の駆動範囲を限定する目的と役目なので、このモデルの場合は、∞刻印の停止位置を微調整したりする機能が附加されていないことが、これで明白になります。

それはそうです! そもそもロック用ツマミがあるので、微調整する必要すらありませんね(笑)

なお、ブルー色の矢印が指し示している箇所にあるネジ穴 (均等配置) には、鏡筒を締め付け固定するイモネジ3本が締め付けられます。

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

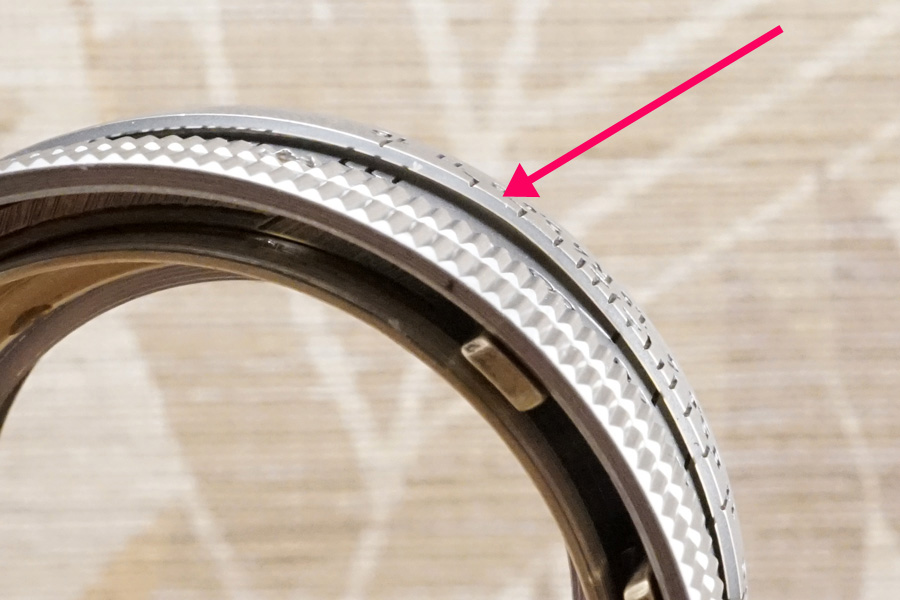

↑次にこちらの写真が、実は今回扱った個体の『Summarit 5cm f/1.5《第4世代:1952年製》(L39)』から取り出した、同一部位の構成パーツです。「直進キー環」のほうが微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工に化粧されていますが、このまま筐体外装として露出するように製品設計が変わったからです。

↑次にこちらの写真が、実は今回扱った個体の『Summarit 5cm f/1.5《第4世代:1952年製》(L39)』から取り出した、同一部位の構成パーツです。「直進キー環」のほうが微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工に化粧されていますが、このまま筐体外装として露出するように製品設計が変わったからです。

しかし構成パーツの仕様も原理も全く変わらず100%同一のままです。

↑こちらの写真は以前扱った時の「1953年製個体」のオーバーホール工程の中での撮影です。ブルー色の矢印で指し示している箇所に鏡筒を締め付け固定する為のイモネジ用の穴が3箇所写っています。

↑こちらの写真は以前扱った時の「1953年製個体」のオーバーホール工程の中での撮影です。ブルー色の矢印で指し示している箇所に鏡筒を締め付け固定する為のイモネジ用の穴が3箇所写っています。

「直進キー」の板状部分が、グリーン色の矢印で指し示しているようにガイドに刺さるワケですね。この時、どっちがどっちで刺さろうとも一切関係ありません。単に鏡筒を締め付け固定する役目を兼ねているだけの立場です。メインの主体的な目的と役目は「チカラの方向性の即時変換」だからです。

これは「即時」と記載した部分が非常に強い意味合いを持ち、この変換の際に一瞬でも距離環を掴んでいた (或いはロック用ツマミを回していた) 指からのチカラの伝達が、この箇所に留まれば、即座に「重いトルク」或いは「トルクムラ」として、具体的な瑕疵が発生するからです。

従って、今回のオーバーホール工程でも同じでしたが、今まで扱ってきた6本の組立工程でも、これら2つの環の「直進キーとガイド」部分には、グリースなど一切塗布しません(笑)

・・ハダカのまま直接接触です!(笑) それこそが「原理原則」だからです!(笑)

このように「原理原則」さえちゃんと理解できていれば、組立工程の時にどのような作業が必要なのか、或いは処置を執るべきなのか、それらが具体的に理解でき、その結果必然的に「本来在るべき姿」として組み上がるワケです(笑)

・・当方は、何一つ高尚な技術スキルを有さないので、単純明快な作業しかデキマセン!(笑)

これらの『証拠』写真と、その個体別の製造番号を基にした年代、世代別の追跡から、最初の第1世代のLeitz Xenon時代から「同じ製品設計で一貫して造られ続けてきた」ことが明白です。

つまりこれこそが冒頭でさんざん述べてきた「ライセンス製産」を意味しており、且つそれが明示するのは「Schneider-Kreuznachからは、1本たりとも供給されていない」事実です!

しかもその「ライセンス製産」とは、あくまでも「光学設計上の製産過程」だけを指し、他の筐体、及び内部構造とそれに係る各構成パーツの製品設計は・・全てがErnst Leitz Wetzlarによる製品設計であって、誰からも指示を受けていないことが明白です。

従って、Leitz Xenonの「Xenon銘」が付随した理由と根拠は、計り知れませんが(汗)、少なくとも英国側TT&H社との契約上、合わせてその実現に漕ぎ着けるには、当時のLeitzには該当光学設計者が存在しなかったことが窺えるのです(汗)

それ故、実際にSchneider Optische Werkeの光学設計者による支援を受けていたのかも知れません。もしも詳細をご存じの方がいらしたら、是非ご教授下さいませ!

結局、モデルバリエーションから分かるのは、第3世代で初めて国際絞り値に変更すると同時に、歪曲絞り羽根も使わなくなり、筐体の製品設計が大きく変化したにもかかわらず、実は光学設計だけはパテントの有効期限が切れていなかったことが判明します。

逆に言うなら、光学設計のパテントが切れた後の開発であったSUMMILUX 50mm f/1.4の世代に於いても、実はこの内部構造の設計概念を一部踏襲している結果、どのように考えてもSchneider-Kreuznachがそこまで (1960年代以降まで) Leitzに影響を及ぼし続け関わっていたと捉えるには、非常にムリがあると受け取れるのです。

そして今回扱ったバリエーションの「1952年」から本格的な量産が始まっていると理解できたのです!

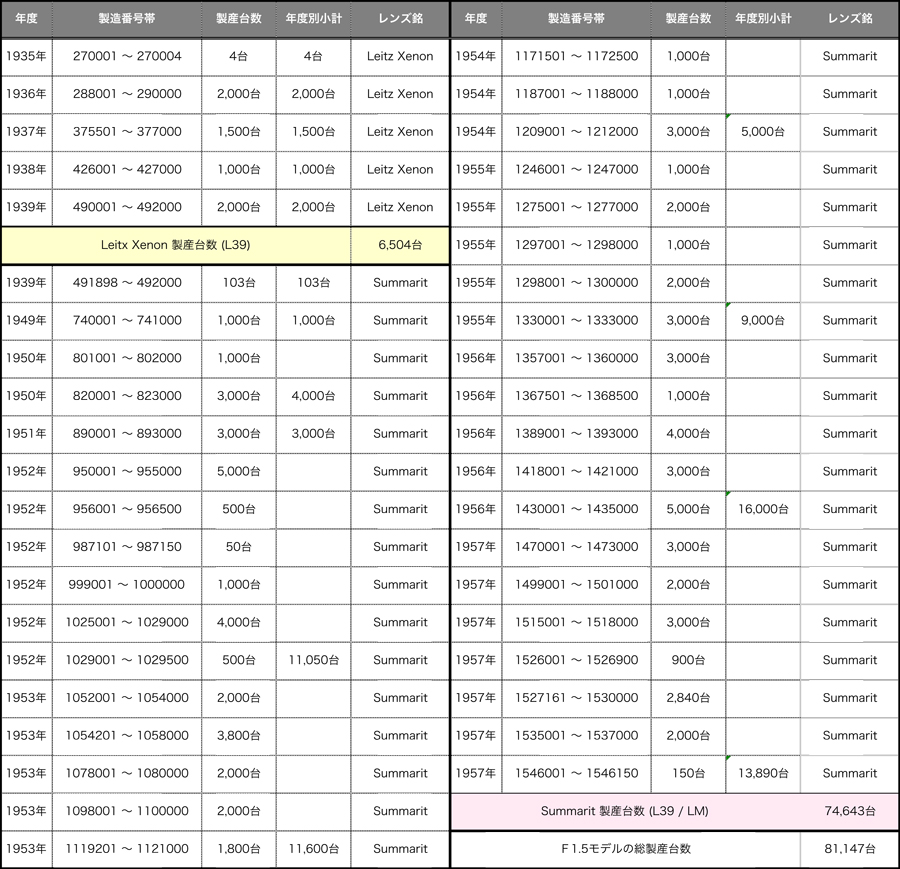

↑上の一覧表はLeicaの製産台帳である「Leica-puts-pocket-book」から、Leitz Xenon 5cm f/1.5とSummarit 5cm f/1.5の2つについて、製造番号を基に年代別の時系列でまとめた一覧です。

↑上の一覧表はLeicaの製産台帳である「Leica-puts-pocket-book」から、Leitz Xenon 5cm f/1.5とSummarit 5cm f/1.5の2つについて、製造番号を基に年代別の時系列でまとめた一覧です。

するとLeitz Xenonの製産台数総数が6,504台に対し、Summaritは74,643台と集計できます。この中で特に興味を引くのが、1952年から本格的な量産に入ったことが掴め、以降は9,000台以下に落ちることがありませんでした。

今回扱った個体がまさに上の一覧1952年製産分の、1行目の初期ロット5,000台の中に含まれています。

すると今までに扱ってきた6本の中で、直近の個体に限り取り出した光学系の光学ガラスレンズをデジタルノギスを使って実測していますが、その中で1956年製の第5世代の光学系と今回の1952年製とで、その実測値が全く違うのです。

このことから1952年製産の第2ロット (2行目) 〜1956年製産の第4ロット (4行目) までの間の何処かで、再々設計していると妄想できるのです(汗)

つまりTT&H社のパテントを活用したライセンス製産のLeitz Xenonでの光学設計、次にパテントが切れた1952年以降の (今回の個体と同じ) 光学設計、そして1956年最後のロット直前の何処かで3回目の光学系再設計が実施されていたと妄想できるのです。

扱い個体数が僅か7本なので、まだまだ余談を許さない状況ですが、おそらくは1952年時点でパテントが切れたタイミングで、Leitzによる独自設計にて光学設計がヤリ直されたことは、ほぼ間違いないと思うのです(汗)

と言うのも、光学系の後群側、第3群と第4群の間にシム環を挟んでいるからです。通常ライカ製オールドレンズでシム環を挟んでいる製品設計は、どちらかと言うと少ない傾向ですが、この個体に使われているシム環はピタリと内径/外径が合致するので、2枚のうちの1枚は純正パーツだと判定しました。

一方もう1枚のシム環は、過去メンテナンス時の整備者が勝手に転用して入れ込んだモノであることが判明しています。そこから視えてきたのは「純正のシム環は、本来2枚入っていた」と推定できるのです(汗)

そこから1枚、おそらくは厚いほうのシム環を取り除いて、代替として薄い厚みのシム環に、今回の個体の場合は入れ替えているとみました。

今回のオーバーホール作業で、最後の「お導き」を頂き、その処置を講じたのは「シム環を増やした」ワケで、おそらくオリジナルに近い状態まで戻れたのだと思います。

・・とにかく、いろいろ複雑怪奇な個体です(汗)

この問題については、どうして複雑怪奇なのかも含め、具体的にまたオーバーホール工程の中で解説します。

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

内部構造のうち、前のほうで解説した「直進キー」に係る部位も含め、基本的な構造概念はLeitz Xenonのころから一貫しています (但しもちろん絞り羽根と絞りユニットの設計は別モノ)。

それは「鏡胴二分割方式」であるものの、鏡胴「前部」の締め付け固定を「絞り環と距離環との間のパーツで行う設計」と言う部分で、他のLeitz製オールドレンズとは異質であると指摘できます。

一般的に、鏡胴「前部」の締め付け固定は、後玉周りに配置する「締付環」を締め付けることで固定するのですが、このモデルのシリーズでは「後玉はだいぶ内部に引っ込んでいる位置に居る」為、そもそも締付環を後玉周りに用意できないのです(汗)

従って完全解体するにも、非常に異質でユニークな構造からくる独特な解体手順を要します(泣)

そしておそらく過去メンテナンス時の整備者は、このモデルの組立時の微調整が全く分からなかったのだと思います。

合わせて、絞り環からマウント方向までの「鏡胴後部」を丸ごと「ニコイチ」していると推察します(涙)

その理由は、内蔵している空転ヘリコイドのネジ山と、鏡筒のネジ山が一致していない為に (ネジ込んでいった最後の停止位置が合わない)、無限遠位置の微調整範囲が異常に狭いのです (それを掴むのにほぼ2日がかりになった)(汗)

最後「お導き」によって3日目にしてようやく微調整が適い、且つ当初バラし始めた時の1日目と足して、トータル4日間がかりと言う超絶オーバーホール作業になりました(涙)

・・まさに挫ける寸前まで行ってしまい、ついついgo・me・n・na・sai!メールを送信してしまいました (スミマセン)!

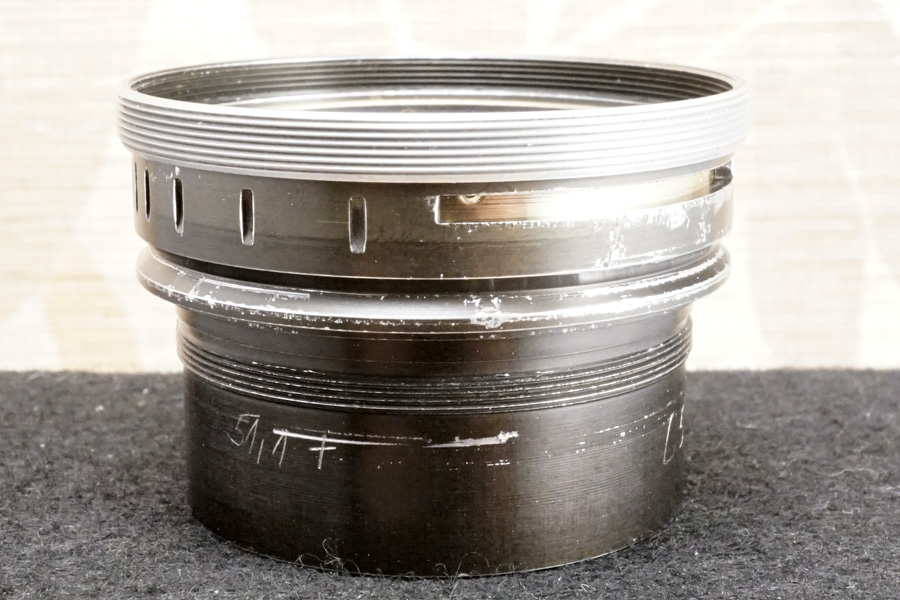

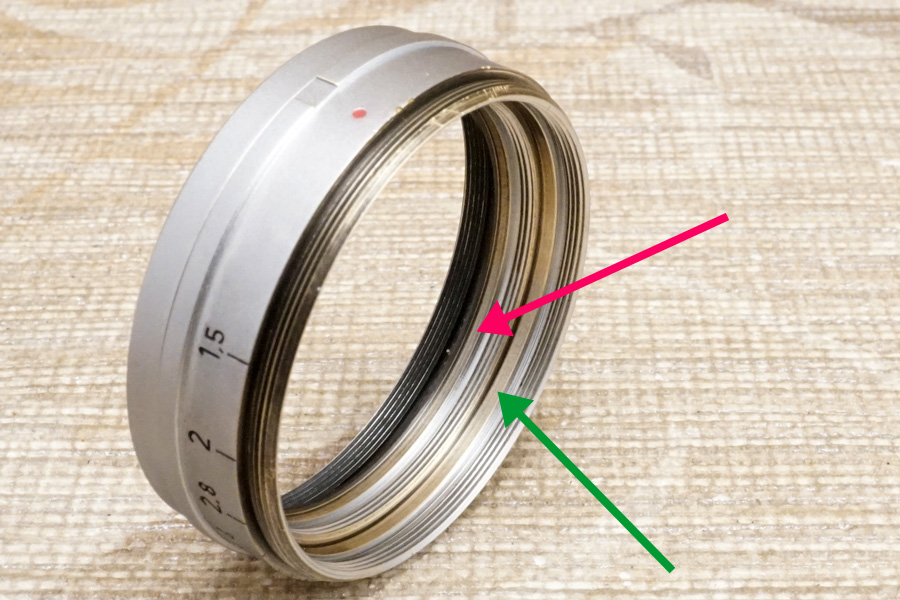

↑上の写真は、当初バラし始めた時に取り出した「直進キーガイド環 (㊧)」と「空転ヘリコイド (㊥)」それに「マウント部 (㊨)」です (溶剤洗浄する前の撮影)。

↑上の写真は、当初バラし始めた時に取り出した「直進キーガイド環 (㊧)」と「空転ヘリコイド (㊥)」それに「マウント部 (㊨)」です (溶剤洗浄する前の撮影)。

㊧の「直進キーガイド環」の側面を見ればテカテカ光っているので分かりますが、この個体は「潤滑油」だけが注入されていました(汗) おそらく整備に出すのがもう1年遅ければ、黄銅材同士でカジリ付を起こして、融着してしまっていたと思います(怖)

↑こちらの写真も当初バラした直後の撮影なので、やはり溶剤などで洗浄していません。

↑こちらの写真も当初バラした直後の撮影なので、やはり溶剤などで洗浄していません。

すると赤色矢印で指し示している箇所に「白色系グリース」の塊 (硬質化) が濃いグレー色に変質したまま固まっていました(汗)

溶剤洗浄しても全く溶けなかったので、仕方なくマイナスドライバーで削ぎ落としたほど固まっていました(汗)・・つまり古い「白色系グリース」が残ったまま、その上から潤滑油を、おそらくプシュッとヤッたんだと思います(涙)

・・平気でよくヤリますョ、こういうことを(涙)

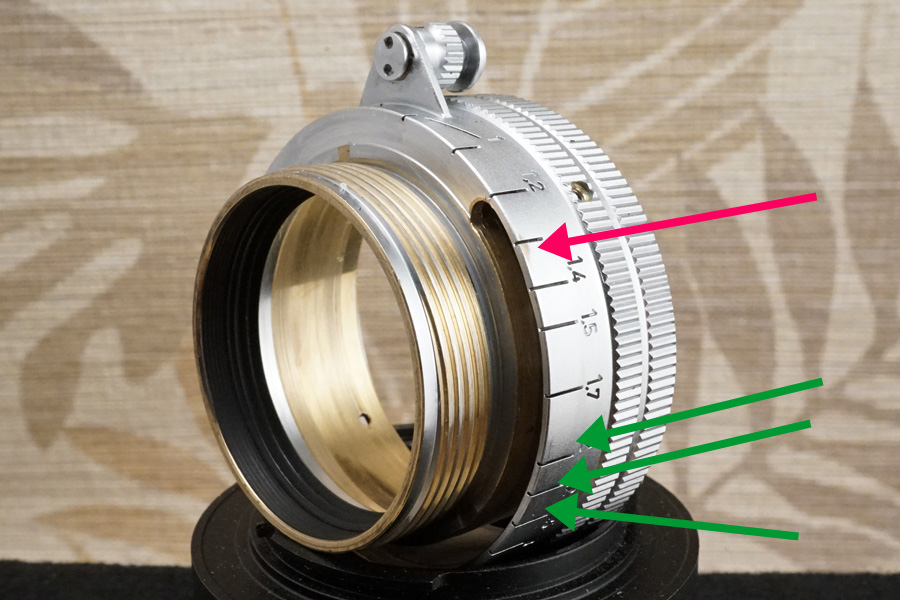

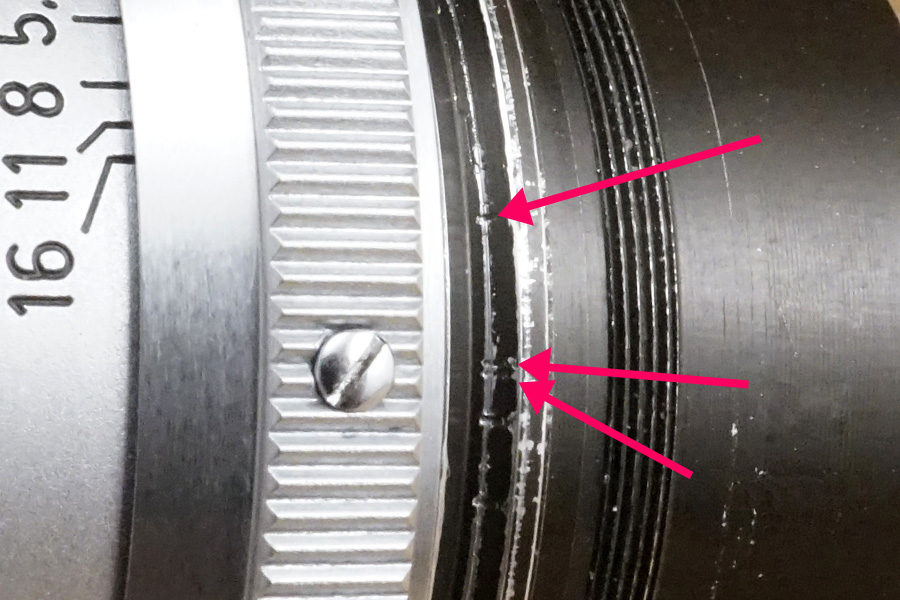

↑この変形に気づくのに少なくとも丸1日を費やしてしまった、ヒジョ〜に恨めしい怨念の写真です!(涙)

↑この変形に気づくのに少なくとも丸1日を費やしてしまった、ヒジョ〜に恨めしい怨念の写真です!(涙)

赤色矢印で指し示している箇所が、強い打撃による変形箇所の根本原因です。

最初はどうして、ククッと抵抗を感じるトルクムラが1箇所で起きるのか「???」だったのですが、距離環の擦れ痕を発見して調べる気持ちになりました(汗)

打撃痕を発見した後で、指の腹で探ってみると、ようやく微かに歪なカタチをしているような気がする程度の凹みです。

↑同じ距離環を角度を変えて撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所こそが根本原因たる強い打撃箇所です。一方グリーン色の矢印で指し示している箇所の複数の擦れ痕は、その結果生じてしまった「応力による距離環の変形」から生じた、マウント部内壁との接触に伴う擦れ箇所です (つまり二次的な擦れ箇所)(涙)

↑同じ距離環を角度を変えて撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所こそが根本原因たる強い打撃箇所です。一方グリーン色の矢印で指し示している箇所の複数の擦れ痕は、その結果生じてしまった「応力による距離環の変形」から生じた、マウント部内壁との接触に伴う擦れ箇所です (つまり二次的な擦れ箇所)(涙)

↑さらに問題の根本原因箇所を拡大撮影しました (赤色矢印)。一瞬、且つ非常に強い打撃によってアッと言う間に凹んでメッキ加工まで消失してしまったので、ご覧のように変形すると同時に真鍮材/ブラス材が露出してしまっています(涙)

↑さらに問題の根本原因箇所を拡大撮影しました (赤色矢印)。一瞬、且つ非常に強い打撃によってアッと言う間に凹んでメッキ加工まで消失してしまったので、ご覧のように変形すると同時に真鍮材/ブラス材が露出してしまっています(涙)

必然的にここに当たったのは、マウント部の内壁ですが、相当強かったのだと思います(涙)

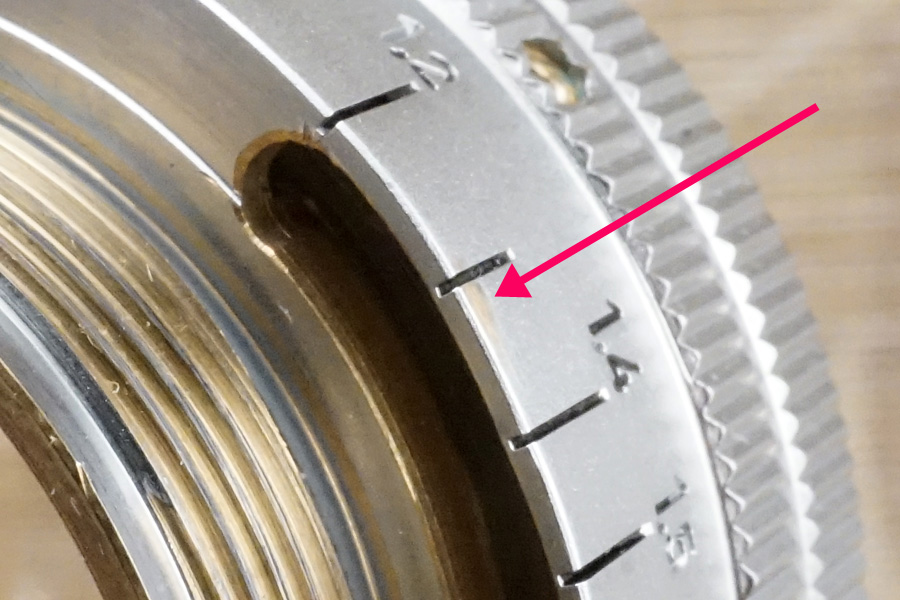

↑こちらの写真はオーバーホール工程を進めている途中で撮影しているので、距離環や空転ヘリコイド含め、既に組み上げた状態で撮影しています。

↑こちらの写真はオーバーホール工程を進めている途中で撮影しているので、距離環や空転ヘリコイド含め、既に組み上げた状態で撮影しています。

この時の撮影が最もマウント部の変形のレベルを把握できると考えたので、組立工程を進めていますが、実はこの写真は40回近く組み立て直しを繰り返していた中の途中で、撮影を失念していたことに気づいて撮っています(汗)

最初はカウントしていましたが、いつの間にか恍惚状態に陥り、組み直し回数のカウントを失念しました。40回に近かったのか、超えたのかハッキリ覚えていません(恥)

これだけの隙間が空いてしまうくらいの変形 (要は上の写真赤色矢印の位置から90度ズレた位置で強打している) だったことが窺えます(涙)

打撃箇所は基本的に凹むのが物理的な説明になりますから、その結果応力として90度離れた位置で別の方向に応力が及び「真円から楕円形に潰れる」変形に至ります(涙)

・・まるで検視しているような気持ちになってしまい、マジッで何回ヤッてもイヤですね(涙)

真鍮材/ブラス材ですから、よほど (瞬間的な) 強い強打でない限り、これだけ隙間が空かないと思うのですョ。落下なのかも知れませんが、もしかしたら何か相当な重量物がこの上に加重としてかかったのかも知れません(汗)

↑また別の角度で撮影していますが (赤色矢印)、ハッキリ言って、距離環側が変形しているのか、マウント部の内壁が変形したのか、このギリギリの隙間まで変形した要素は説明できません (スミマセン)(汗)

↑また別の角度で撮影していますが (赤色矢印)、ハッキリ言って、距離環側が変形しているのか、マウント部の内壁が変形したのか、このギリギリの隙間まで変形した要素は説明できません (スミマセン)(汗)

↑ツマミを超えた位置も、同じように隙間が減っているのが分かります。これら一つ前の位置と2箇所で距離環に擦れ痕がつく因果となっています (赤色矢印)。

↑ツマミを超えた位置も、同じように隙間が減っているのが分かります。これら一つ前の位置と2箇所で距離環に擦れ痕がつく因果となっています (赤色矢印)。

従って最初の変形を指摘した時の写真で赤色矢印の箇所だけが、火事場の出火元ではありませんが(泣)、強打の箇所を示し、他のグリーン色の矢印で指し示している箇所の擦れ痕が、上と一つ前の2枚の写真で指摘している「隙間が無さすぎる」結果の擦れ痕と指摘できるのです。

要は真円から楕円に変形してしまったがゆえに、擦れているワケです。

真鍮材/ブラス材は相当堅牢な金属材ですが、外圧に対してはそれほど強くなく、このように複数面で圧を受けて楕円状に変形していくシ~ンを妄想するなら・・それは例えば通販で売れて発送する時の問題が指摘できます。

いまだに跡を絶ちませんが、商品であるオールドレンズをプチプチを1回巻いただけで済ませて、その上からさらに普通のダンボールを切ってグルグルと、これも1回だけ巻き込んでテーピングして筒状に梱包して発送してくる「バカ」が居ます!(怒)・・下手すると海外オークションebayで落札されても、国際郵便でそのままに送ってくるから、堪ったものではありません!(泣)

配達先に無事に届いたとしても、実はその途中でその梱包の上に何か重量物が「ガツン」と落ちてきたら、或いはトラックの揺れや道路の段差で「ガツン!ガツン!」とやっていたら、二度三度圧を受け続けて真円→楕円へと変形する様子は・・夢で観そうなくらいに妄想できてしまいます(涙)

黄銅材はもちろん、真鍮材/ブラス材と言えども圧力とその応力反応には弱い金属材なのです!

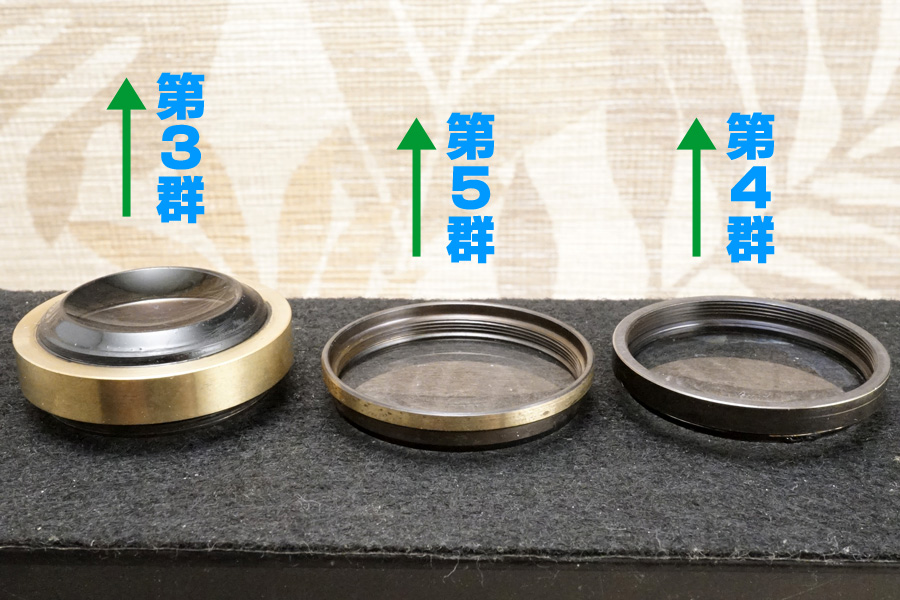

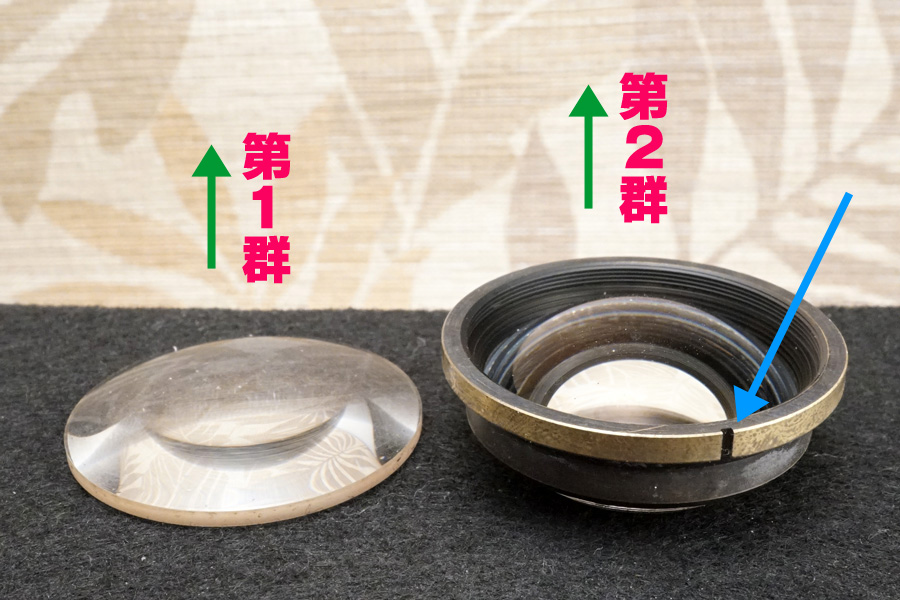

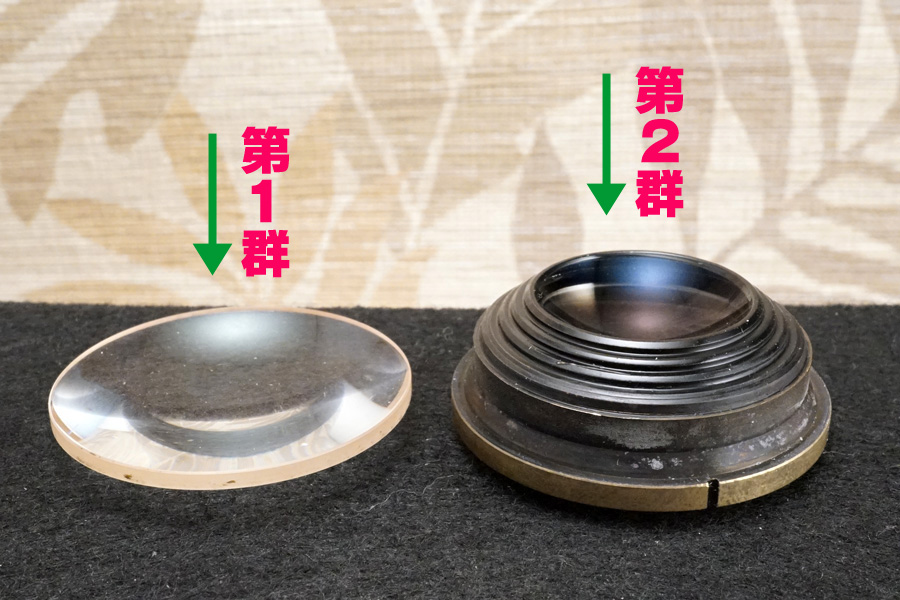

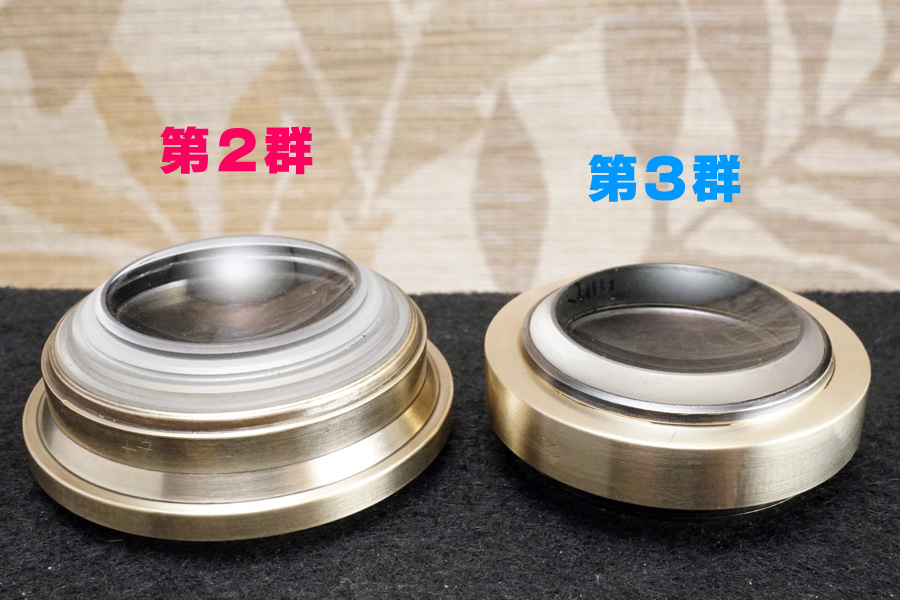

↑上の写真も、当初バラした直後に取り出した光学系前群の各群を並べた撮影です。光学系前群を赤色文字で表記し、前玉の露出面側方向をグリーン色の矢印で明示しています。

↑上の写真も、当初バラした直後に取り出した光学系前群の各群を並べた撮影です。光学系前群を赤色文字で表記し、前玉の露出面側方向をグリーン色の矢印で明示しています。

ブルー色の矢印が指し示している箇所に1箇所だけ切り欠き/開口部/スリットがあるのは「空気抜き」です(笑)・・外気温の変化による黄銅材の熱膨張の影響を低減させる目的と役目で用意しています。

逆に言うなら、光学ガラスレンズの硝材自体は熱膨張係数が非常に低い値なので、外気温の影響を受けることはほぼありません。

しかしその一方で、光学ガラスレンズ (硝材) は「圧力」に弱いので、黄銅材の熱膨張によって圧力が伝わることに懸念が現れます(怖) それを防ぐ意味合いとしての「空気抜き」なので、圧力弁みたいな話です(笑)

↑ヒックリ返して裏面側を撮影しました。ご覧のように黄銅材は経年劣化進行に伴い酸化/腐食/サビで「焦げ茶色」です(泣)

↑ヒックリ返して裏面側を撮影しました。ご覧のように黄銅材は経年劣化進行に伴い酸化/腐食/サビで「焦げ茶色」です(泣)

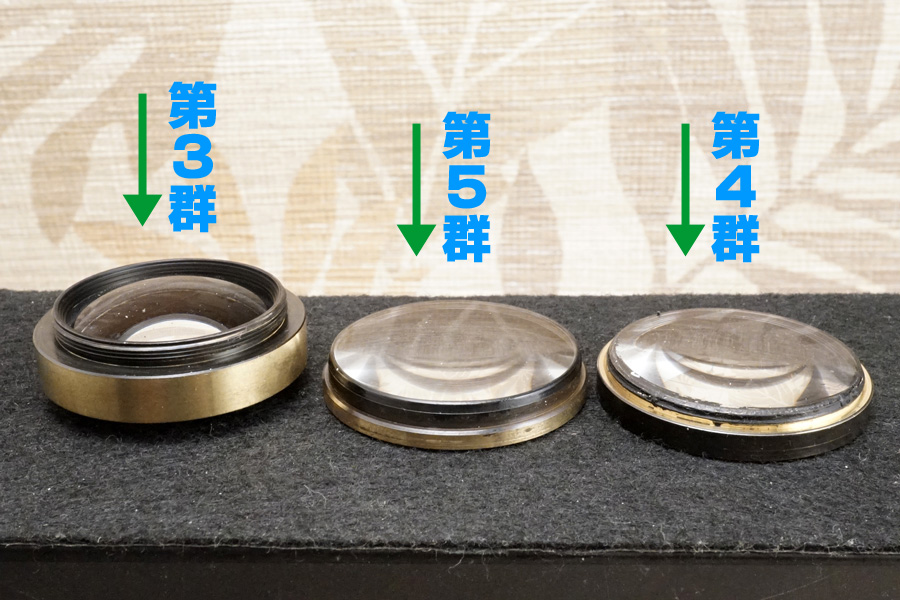

↑今度は光学系後群側ですが、後群側はブルー色文字で表し、グリーン色の矢印は同じように前玉の露出面側方向を表しますから、絞りユニットを堺に後群は向きが反転している結果、グリーン色の矢印の向きも反転します。

↑今度は光学系後群側ですが、後群側はブルー色文字で表し、グリーン色の矢印は同じように前玉の露出面側方向を表しますから、絞りユニットを堺に後群は向きが反転している結果、グリーン色の矢印の向きも反転します。

・・順番をミスってしまいました(汗)

↑こちらの写真は、既に当方の手による『磨き研磨』が終わった状態で、前後群の貼り合わせレンズだけをヒックリ返して撮っています。

↑こちらの写真は、既に当方の手による『磨き研磨』が終わった状態で、前後群の貼り合わせレンズだけをヒックリ返して撮っています。

ここまでピッカピカに仕上げるのは、これらの一部が接触箇所なので、その抵抗/負荷/摩擦を極力排除して、可能な限り製産時点に戻すことで「適正な光路長確保 (担保)」が目的です。

コバ端着色の「反射防止黒色塗料」も、既に薄く白くなっていたので一旦剥がして再着色します。

また特に光路長に影響を及ぼす箇所にまで着色されていたので、それを排除する意味合いも強いです。刻まれているマーキングの数値や英語文字の意味合いは・・分かりません。

実は冒頭で述べたとおり、今回の個体から取り出した光学系の各群は、デジタルノギスの計測値が今までとは全く異なる数値を示しました(汗)

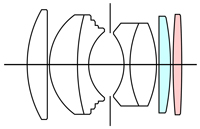

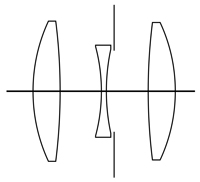

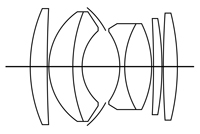

↑上に挙げた光学系構成図は、モデルバリエーションで言う処の、第2世代であるLeitz Xenon (㊧) と、今回扱った個体の第4世代 (㊥)、及び第5世代 (㊨) にあたりますが、それぞれオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

すると㊧のみ湾曲絞り羽根を挟んでいる関係から第2群と第3群の2枚貼り合わせレンズの間が近接している為、光路長も当然ながら異なり、まるで違う光学設計なのが分かりますが、㊥と㊨は平面絞り羽根のタイプなので、第2群と第3群の間の距離はほぼ同一でした。

ところが㊥と㊨ですら、全ての群の外径サイズから厚みに曲率に至るまで、全く異なる計測値を示したのです!(驚)

そもそも貼り合わせレンズの厚みが全く違うので、光学設計を再設計しているのは100%間違いありません。

もっと言うなら、前玉は単独の光学ガラスレンズそのままなので、その計測に際してこれだけ厚みも曲率も違えば、それは光学設計の全てが別モノと指摘できます。

さらに今回の個体で発見したのは、上の光学系構成図で 色付した第4群と 色付の第5群のカタチです!(驚)

今まで扱ってきた個体でデジタルノギスを使い計測している個体では、第4群は「平凸レンズ」だったのですが (光学ガラスレンズの左側裏面が平坦で、右側が凸レンズの意味)(㊨)、今回の個体 (㊥) は「両凸レンズ」だったのです!(驚)

さらに㊨の第5群後玉が表裏面の曲率として「大<>小」(絞りユニット側が左で後玉露出面側を右とした時) なのに対し、今回の個体 (㊥) は、それが反転していて「小<>大」だったのです!(驚)

それが意味するのは、曲率の湾曲の大小が異なると言うことは「屈折率が違う」ことを表し、像面に結像する際の焦点位置が変わります。

つまりまるで光路が激変しているワケで、1952年の第4世代と1956年の第5世代での違いでしかないのに、大きく違うのです(汗)

もっと言うなら、㊥の今回の個体は、前玉が「凸メニスカスレンズ」であり中央が僅かに凹んでいます。一方㊨は「凸平レンズ」なので、中央は平坦です。

従って、光学設計の再設計は数回行われているのではないかと当方は捉えています。

ちなみに、冒頭で語った「SUMMLUX (-M) 50mm f/1.4」のほうまで光学設計を調べた根拠がまさにこの話で、SUMMILUXのほうは、光学系第4群が「凸メニスカスレンズ」であり、絞りユニット側が凹んでいるのです。今回の個体から取り出した光学系第4群の「両凸レンズ」とは、まるで違っていますし、確かにSUMMILUXを明示させる、当時の特許出願申請書内の掲載図面を見ても、やはり凹んでいたのです。

つまりSUMMILUXにも該当しない、ユニークな光学設計だったことが判明したので「村伝説」扱いしているところです(汗)

もっと言うなら、そもそも転用してくる元のドナーレンズに当たるモデルが存在しません!(汗)

それはLeitz Xenonはまるで格納筒に入りませんし、Summaritの他のバリエーションも知っている限りカタチが違います。そしてSUMMILUXもまるで異なるとなれば、光学ガラスレンズに関する「ニコイチ」は不可能になる為、ちょっとホラ〜がかっているのです(怖)

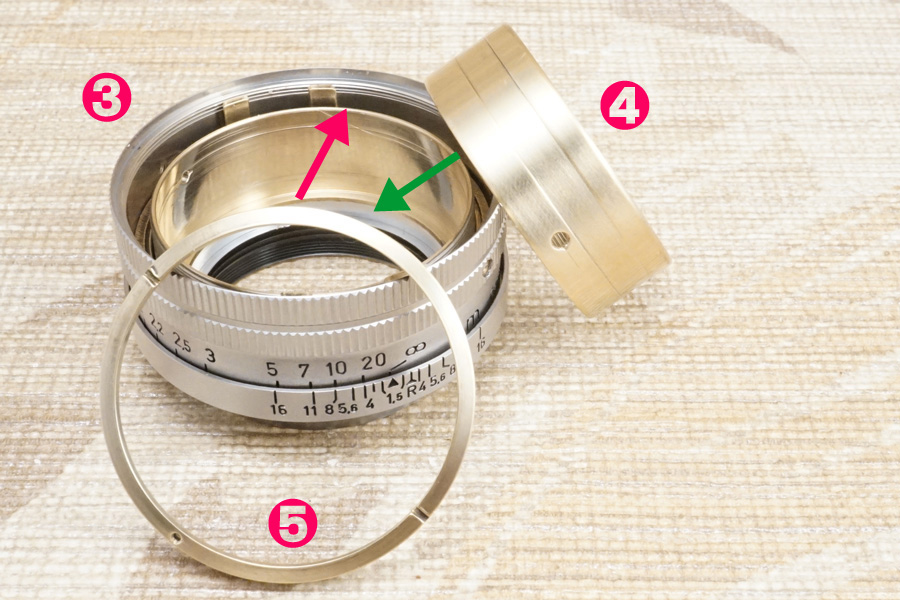

↑実際に鏡筒の光学系後群格納筒の中に収納される時は、上の写真のように互いに重なり合って「落とし込み方式」で格納し、最後に締付環1本だけを使って、まとめて締め付け固定すると言う格納手法の製品設計です。

↑実際に鏡筒の光学系後群格納筒の中に収納される時は、上の写真のように互いに重なり合って「落とし込み方式」で格納し、最後に締付環1本だけを使って、まとめて締め付け固定すると言う格納手法の製品設計です。

従って、上の写真のように一番下の光学系第3群 (貼り合わせレンズ) の上に第4群、そして第5群の後玉と積み上がるワケですが、その際に冒頭で述べたとおり「シム環」が2本介在していたのです(汗)

逆に言うなら、今までに扱った他の6本は、そのシム環が挟まっていなかったのです。

↑上の写真も既にオーバーホール工程の中で撮っています。グリーン色の矢印のように光学系後群側の3つの光学ガラスレンズが、ストンと落とし込み方式で格納されるワケです。

↑上の写真も既にオーバーホール工程の中で撮っています。グリーン色の矢印のように光学系後群側の3つの光学ガラスレンズが、ストンと落とし込み方式で格納されるワケです。

今まで扱ってきた6本は、全てこの状態のままに格納していました。

従ってグリーン色の矢印で指し示している箇所の、鏡筒の後群格納筒内壁部分は「平滑研磨」で仕上げている次第です。

実際当初バラした直後は、前のほうで撮影写真を掲示したように、各群の黄銅材は経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビで変質していましたから、バラしている時に取り出すにも、相当引っ張るチカラが必要でした (レンズサッカーという吸盤を使わない限り、抜き出せない)。

しかしオーバーホール工程では、既に『磨き研磨』が終わっている為、単に差し込むだけで、1つずつの光学ガラスレンズが「ス~ッとゆっくり (空気抵抗を受けながら) 落ちていく」格納に激変します(笑)

結果、適切な光路長を担保できる格納で組み上がると言う原理ですね(笑)

逆に言うなら、製産時点のライン上で、これら内壁や黄銅材が既に錆びついていたハズなど・・あるワケないのです!(笑)

何故なら、何度も言いますが、黄銅材などの金属材には、必ず熱膨張係数が関わるので、その影響を受ける際に「酸化/腐食/サビ=抵抗/負荷/摩擦」に繋がる為、それが意味するのは光学ガラスレンズへの加圧になるからです。

ちょっと考えれば、誰でも分かると思うのですが、どうして酸化/腐食/サビを除去せずに組み上げていくのでしょうか???

だから当方のオーバーホール工程では、必ず経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビを完全除去するポリシ~なのです。

それからネット上を見ていると、相変わらず「この当時の光学ガラスレンズは軟らかいから、キズが付き易い」と説明しているサイトがとても多いですが、今回の整備時に前玉や第2群の前玉側方向に残っていた、頑固な汚れをゴシゴシ、ゴシゴシと強く擦って除去しています。特に第2群には、1箇所に菌糸状のカビが繁殖していた為、専用薬剤を使いこれも強く擦って菌糸のほとんどを除去し終わっています。

・・もちろんキズなど付けていません。いったいこの何処に、光学ガラスレンズが軟らかいと言う要素があるのですか???

キズが付き易いと言っているのは、そもそもの光学清掃が間違っている手法だからです。特に「無水アルコール」を現液のまま使っている人ほど、蒸着コーティング層のクラックを深刻化させていくワケで、全く以て『製品寿命の短命化』以外の何モノでもありません!(涙)

そのような個体は、やがて蒸着コーティング層に生じたクラックから陽イオンの溶出が促され、数年で一切除去できない深刻な薄いクモリが生じていきます(涙)

だからこそ、近年の市場流通個体で「薄いクモリ」など、当たり前のように流通しているのでは・・ありませんか???

・・どうして専用の光学洗浄液をちゃんと使わないのでしょうか。

「無水アルコール」自体が悪い、問題だと言っていいるのでは・・ありませんッ!(怒)

無水アルコールが揮発する際に潜熱が発生しますが、それによって蒸着コーティング層をアタックしていると認知するべきです。特に蒸着コーティング層のクラックをより深刻化させていく最大の天敵でもある為、問題になるのは「揮発制御されていない現液のままで使う所為」なのだと気づかずに、当たり前のように光学清掃しまくっている人達/勢力が、あまりにも多すぎるのが・・オールドレンズの『製品寿命』をより短命化させている!・・と知るべきなのです! 昨今の「薄いクモリ」を招いているのは、あなた達なのですョ???(泣)

このように申し上げると、今度は無水アルコールに水を微量混ぜる人が必ず現れます(笑) それでは、その微量混ぜてしまった水は、無水アルコールによる蒸着コーティング層へのアタック後「どうしてその水分質がクラック層に残らない」と明言できるのですか???(笑)

蒸着コーティング層にクラックが入って剥離すると、その領域だけが光学ガラスレンズの外気との接触領域に発展します。するとそこから硝子材の陽イオン溶出が促されるので、数年後にはその剥がれた場所で明確に人の眼で見て視認できるレベルまでクモリを帯びてきます・・『青ヤケ』の発達経緯ですね(涙)

・・そろそろ自分の眼で見て問題ないと判断するような所為を、光学ガラスレンズに対して執ることを、やめたらどうなんですか???

オールドレンズの命は、操作性ではなく光学系が握っています! その光学系に脅威を与える行為は・・やめて下さいッ! 何故なら、操作面はいくらでも将来的に整備することで改善を期待できますが、光学系や蒸着コーティング層に生ずるクモリは「削らない限り」どうにも改善できないのですッ! そろそろ、それにちゃんと真っ向から対峙して下さいませ。

・・何卒、切にお願い申し上げます! マジッにお願いしますッ!

光学ガラスレンズは、その設計段階で認められている許容誤差は±0.02しかありません!・・2%です。一方、肝心な光学ガラスレンズを硝材から研削していく工程での許容誤差もちゃんとあり・・それは±0.01です!

1%内の範疇で削られて造られた光学ガラスレンズのその光路長は、そもそもの設計段階で2%しか許容されていません。もしも硝材からの研削時に1%内の誤差を残しているなら、光路長に残る許容値は・・いったい幾つなのですか???(涙)

そのような光学ガラスレンズにクモリが生じたからと言って、皆さんが大好きな『硝子研磨』してしまった時、皆さんが語られている「2%のうちの1%分くらい削ってしまっても大丈夫!」との根拠は、はたしてどれだけ信憑性を持つのですか???(泣)

皆さん思い違いしていると思います。2%の許容値は光学設計時点の許容誤差です。製品化された時の許容誤差を語っているのではありません。それをその有名処が「1%くらい削っても影響しない」と語っているから、当方は気になって仕方ないのですッ。

ハッキリ言いますッ! 1%分削るのは、もう既にその1%分だけで「切った張ったの博打世界」に仕向けていると、ちゃんと覚悟して硝子研磨に臨まれるのが良いと思います。

1%分を超えて削ってしまった場合、そのオールドレンズの光学系が吐き出す写真の写り方には『光学設計者が企図した描写性能からは、もぅ既に逸脱する方向に向いてしまった』と、捉えるべきなのです(涙)

特に光学ガラスレンズの外周に向かうに従って、その曲率の変化は、顕著な残存収差への影響度合いを増していきます。それはそのオールドレンズの光学設計に於ける、光学設計者が企図していた収差バランスを、自らの意志で崩していく方向性に向けてしまうことを、是非とも自覚して頂きたいのです。削ることで、そのオールドレンズの本来端正だったハズの写りは、もぅ二度と手に入らないのです(涙)

もちろん逆の考え方もあります。クモリが酷い個体のまま打ち捨てられていく宿命を見過ごすよりも、むしろ削って有効活用させるほうが、その個体の運命には良い方向性だと言う考え方は納得します。しかしその結果写る写真には「復活」と言うコトバを充てがって良いものかどうか、はたしてその確信は持てないと言っているのです・・だからの『覚悟』なのです。

昔の「黄褐色系グリース」が当たり前だった時代から今は「白色系グリース」が当たり前の時代に変わってしまいました(涙) そしてその中で光学系すら「薄いクモリ」が当たり前の時代に既に突入しています。それを以て単純に「光学ガラスレンズの硝材の限界」とだけ語ってしまうには、あまりにも外的要因を故意に排除した捉え方ではないのか・・そぅ思えませんか???(涙)

・・無水アルコール、使わないでッ! お願い! 寿命の短命化に、加担しないで下さい!

「白色系グリース」や「反射防止黒色塗料」ばかりに気を取られていた、当方の反省でもあります。オールドレンズの寿命を短く仕向けていたのは、むしろ全く別の要素だったのだと、今頃になって気づきました(涙) go・men・na・sai!

↑今回の個体で初めて目にした「シム環」の介在です。光学系第3群の上に (グリーン色の矢印のように) 2本のシム環が乗せられ、その上から光学系第4群と第5群がそのまま被さります (赤色矢印)。そして丸ごとが落とし込み方式で、鏡筒の光学系後群格納筒の内部にス~ッと落ちていくのです。

↑今回の個体で初めて目にした「シム環」の介在です。光学系第3群の上に (グリーン色の矢印のように) 2本のシム環が乗せられ、その上から光学系第4群と第5群がそのまま被さります (赤色矢印)。そして丸ごとが落とし込み方式で、鏡筒の光学系後群格納筒の内部にス~ッと落ちていくのです。

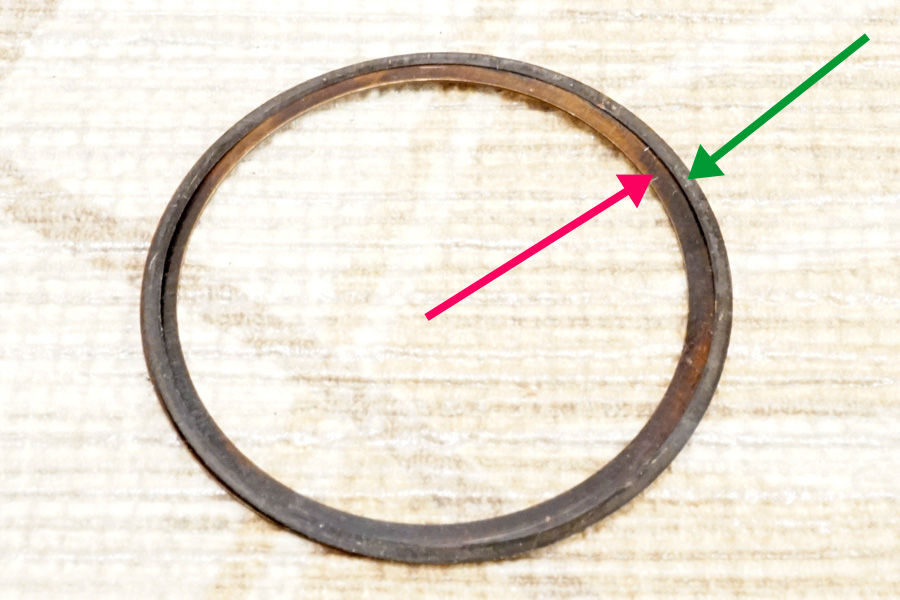

↑問題のシム環ですが (まだ『磨き研磨』する前の状態なので、酸化/腐食/サビしまくっています)、赤色矢印で指し示しているほうの幅広タイプがオリジナルの純正パーツで、内径も外径もピタリに合致します。

↑問題のシム環ですが (まだ『磨き研磨』する前の状態なので、酸化/腐食/サビしまくっています)、赤色矢印で指し示しているほうの幅広タイプがオリジナルの純正パーツで、内径も外径もピタリに合致します。

一方グリーン色の矢印で指し示しているほうの細いシム環のほうは、内径/外径共に一致しません。

従ってご覧のように格納筒の内部で位置がズレて寄ってしまうのです (上の写真では、ワザと故意にズラして撮影しています)。

ちなみに純正シム環のほうは厚み:0.30㎜ですが、細いシム環は0.11㎜です。

然しそれでは全く無限遠合焦しなかったので、仕方なく当方でシム環を用意して入れ込みました。

最終的にピタリと無限遠合焦して、鋭い解像度に仕上がった時のシム環構成は・・・・、

◉ 0.30㎜ x 1枚

◉ 0.11㎜ x 1枚

◉ 0.15㎜ x 2枚

◉ 0.09㎜ x 1枚・・・・合計:0.80㎜

ですが、赤色文字のシム環を当方にて用意して追加しています。おそらく製産時点では、0.45㎜か0.50㎜のシム環がもう1枚在ったのではないかとみています。

要は過去メンテナンス時の整備者が、1枚厚いほうのシム環を抜き取っていると考えています。

いずれにしても、内径/外径共にピタリと一致するのは、代替シム環を転用してきた場合にはほぼ不可能ですから、どう考えてもオリジナルの純正パーツ (0.30㎜のほう) としか考えようがありません。

ちなみに、最後の0.09㎜を0.10㎜に変更すると、今度は僅かにオーバーインフに偏ってしまうので、0.09㎜に戻しています (僅かなオーバーインフになると、ちょうどロック用ツマミのロック時の途中なので、撮影時にピタリに合わせるのが辛かったりする/指をツマミから離すとズレてしまうから)。

結局丸1日を費やして、明るいうちに調べまくっていたのは、このシム環の厚みの組み合わせの中での、無限遠位置を調べる実写確認でしたから(涙)・・おかげで、ちょっと丸い輪っか/リング状のモノを見るのが、イヤになりました(笑)

それはそうです! シム環の組み合わせを変更するたびに、一度バラして光学系後群の格納をヤリ直し、再び光学清掃してから締付環で固定して、鏡胴「前部」を「後部」に組み付けなければイケマセン(汗)

それを30回〜40回と繰り返していたワケです(笑)、実際最後のほうではニヤついていましたね(笑) 恍惚状態に入ってしまうと、ニヤけてくる性格らしいです・・(恥)

最近こういう組み合わせの問題を解くのが、マジッでチョ〜面倒くさく感じるようになりました(汗) 歳を取ると、何事も面倒くさいのです(笑)

↑オーバーホール工程の解説に移ります。絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒で、アルミ合金材削り出しです。開いている穴には、絞り羽根の「位置決めキー」と言う金属棒が刺さり、ここを軸にして絞り羽根が角度を変えていきます。

↑オーバーホール工程の解説に移ります。絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒で、アルミ合金材削り出しです。開いている穴には、絞り羽根の「位置決めキー」と言う金属棒が刺さり、ここを軸にして絞り羽根が角度を変えていきます。

↑鏡筒を横方向から撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所に刻まれている切り欠き/スリット/溝は「絞り値キー」と呼び、設定絞り値別に刻まれています。するとその赤色矢印で指し示している箇所にはもう一つ、シルバーな線が続いているのが分かります。このシルバーな線の部分が絞り環操作によって「鋼球ボール」が行ったり来たりしてきた痕跡で、経年の中で削れた部分です。

↑鏡筒を横方向から撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所に刻まれている切り欠き/スリット/溝は「絞り値キー」と呼び、設定絞り値別に刻まれています。するとその赤色矢印で指し示している箇所にはもう一つ、シルバーな線が続いているのが分かります。このシルバーな線の部分が絞り環操作によって「鋼球ボール」が行ったり来たりしてきた痕跡で、経年の中で削れた部分です。

↑角度を変えて反対側を撮影しています。同じように「絞り値キー」が刻まれていますが、こちらには「鋼球ボール」が接触していた痕跡が一切残っていません。

↑角度を変えて反対側を撮影しています。同じように「絞り値キー」が刻まれていますが、こちらには「鋼球ボール」が接触していた痕跡が一切残っていません。

どうして両側に「絞り値キー」が用意されたのかは、残念ながら分かりません。

しかもこれは絞り環をチェックすれば明白ですが、絞り環には設定絞り値と合致される目的と役目の「▲」マーカーが1つだけ刻印されています。

従ってこの両側に用意されているどちらの位置に「鋼球ボール」が来るのが適切なのかは、鏡筒をヘリコイド部に締め付け固定した時に初めて確定します。

もしも間違っている位置なら、刻印されている絞り値の場所に「▲」が来ないからです (反対側に来てしまうことになる)。

従って上の写真のように、鋼球ボールが駆動していた痕跡を一切残さない絞り値キーが確認できるワケです。

これが「観察と考察」であり、道理に従えば自ずと「本来在るべき姿」に組み上がっていく話になりますね・・つまり両サイドに用意されている絞り値キーは、どちらが適正なのかの判定が適うと言う内容です。

↑絞り環と連結して絞り羽根の開閉動作を行う「開閉環」です。穴ではなくて切り欠き/開口部/スリットが用意されているのは、反対側の「位置決めキー」側が「軸」になっているからです。

↑絞り環と連結して絞り羽根の開閉動作を行う「開閉環」です。穴ではなくて切り欠き/開口部/スリットが用意されているのは、反対側の「位置決めキー」側が「軸」になっているからです。

もしも軸に対して反対側の「開閉キー」側までが同じ穴になってしまったら、絞り羽根は角度を変えられなくなって固まってしまいます (一切動かない)(笑)

それはそうです! 穴と穴が15箇所で刺さっていたら、動くハズがありません(笑)

と言うことは、上の写真の「開閉キー」が入るべき切り欠き/開口部/スリット内を、絞り羽根の開閉キーが行ったり来たりしていることを表しますから、その動作時に抵抗/負荷/摩擦を生じないよう『磨き研磨』が終わっている次第です。

↑絞り環との開閉環との連結イメージは・・こんな感じです。絞り環の両サイドから締付ネジが刺さって内側の「開閉環」のネジ穴に刺さることで、互いの連結が完了します (赤色矢印)。

↑絞り環との開閉環との連結イメージは・・こんな感じです。絞り環の両サイドから締付ネジが刺さって内側の「開閉環」のネジ穴に刺さることで、互いの連結が完了します (赤色矢印)。

さらにブルー色の矢印の場所に「鋼球ボール+反発式スプリング」が組み込まれるので、カチカチとクリック感を伴う設定絞り値操作が実現できます・・マーカーの「▲」が刻まれています。

従ってこの「▲」の刻印も1箇所しか刻まれていないので、適切な向き/位置は上の写真のほうの側なのか、その反対側なのか、どちらか一方になる道理です(笑)

詰まる処、前のほうで解説した鏡筒に刻まれていた「絞り値キー」が両サイドに用意されていたにしても、使っているのは一方だけとの話しです。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

↑鏡筒の最深部に絞りユニットのセットが終わったところです。右方向から楊枝をさして撮影していますが、まだ絞り環と連結していない為に、開閉環が外れてバラけないようにしています。

↑鏡筒の最深部に絞りユニットのセットが終わったところです。右方向から楊枝をさして撮影していますが、まだ絞り環と連結していない為に、開閉環が外れてバラけないようにしています。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました。鏡筒の側面に水平に切り欠き/開口部/スリットが用意されています。その内部に黄金色に見えているのが「開閉環」の側面であり、途中に「ネジ穴」が見えています (右端)。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました。鏡筒の側面に水平に切り欠き/開口部/スリットが用意されています。その内部に黄金色に見えているのが「開閉環」の側面であり、途中に「ネジ穴」が見えています (右端)。

上の写真の位置にそのネジ穴が来ているのは、開放時だからであり、実際上の写真を撮影した時には、絞り羽根は完全開放状態です。

つまりこのネジ穴が前述した絞り環の両サイドに用意されているネジ穴と一致して、締め付け固定されるのだと理解が進みます。

↑同じように横方向からの撮影ですが、今度は向きを変えて「最小絞り値の位置にネジ穴が来た時」の状況を撮影しました。

↑同じように横方向からの撮影ですが、今度は向きを変えて「最小絞り値の位置にネジ穴が来た時」の状況を撮影しました。

すると左端にネジ穴が来ているのですが、そのネジ穴の丸穴は下部分が微かに見えているだけに (上の方向に) ズレてしまっています。

この時の絞り羽根の状態は、最小絞り値まで閉じきっている状況です。

このことから、開放時には絞り羽根は水平を維持できていたのに、最小絞り値側に近づくと、ご覧のように前玉方向に向かって膨れ上がる現象が起きていることを理解できます。

これが当方がいつも述べている「絞り羽根の金属界面張力」現象の現れです。金属材と金属材同士が接触して擦れ合っている時、接触面積の大小とその回転運動の方向性から「界面張力」が生ずる時に膨れ上がる現象が発生します。これは接触面積の少ない方向に抵抗/負荷/摩擦が影響してチカラが働く為に、ご覧のように上方向に膨れ上がっていると説明できるのです。

従って円形絞り方式の虹彩絞り羽だろうが、六角形だろうが関係なく、絞り羽根は「最小絞り値側に近づくに従い (通常は) 前玉側方向に膨れ上がる」チカラの反応が起きます。

この原理を理解すると、オールドレンズの絞り環操作時に「最小絞り値側に近くなるとトルクが重くなる/抵抗感を感じる」などの症状に、納得感を得ることができるようになります (或る意味それが正常だと言える)(汗)

一方、もしも「開放側で抵抗感を感じる/引っかかる」などの現象が起きていれば、それは「金属材の界面張力」の原理に反していることになり、別の原因が影響していると即座に判定を下せることになりますね(笑)

その場合、絞り羽根の (特にプレッシングされている表裏面のキー脱落を回避する意味から) できるだけ早いタイミングで整備するのが良いことにも繋がっていきます。

これが「観察と考察」を基に「原理原則」に照らした時に自ずと導かれる「近い将来的な瑕疵発生の懸念材料」として顕になる道理であり、例えオーバーホール/修理時のご依頼内容に記載されていない内容でも、予め処置を講じておくべきなのかどうかの判断に繋がっていくワケです。

こういう一つ一つの事柄を全て潰していくからこそ、当方が施した整備が10年間維持できることを確認していると述べています。

当方は自らが整備した個体を今までに回収しており「2年後、3年後、5年後、6年後、7年後、8年後、そして9年後」について、再び完全解体して自らの整備内容がどのように経年劣化進行に伴い変化していったのかを確認しているのです。

すると7年目までは内部に塗布したグリースなどの揮発油成分が内部に廻っていないことを確認しているものの、8年後〜9年後には揮発油成分が廻り始めていることまで確認しています。

しかしその廻り始めている状況は「白色系グリース」のようにヒタヒタと液状化した揮発油成分の廻り方ではなく「僅かに湿っているような感じ」程度で収まっているのが9年後であることをチェック済みなのです。

従って当方が施した整備は、凡そですが10年間はそのままの状態を維持できていると、その劣化の範疇に収まっていることを確認している・・と申し上げている次第です。

実際に液状化した揮発油成分が廻ってしまうには、さらにその先数年を要すると推定できるので、再整備の目安は10年〜15年と言うスパンになってくるとも指摘できるのです(恥)

・・20年、30年と持ちこたえられずに、皆様には本当に申し訳ない限りです (スミマセン)(涙)

↑鏡筒と絞り環の関係性はこんな感じです。赤色矢印で指し示している箇所にネジ山があり、適切な位置まで絞り環を下方向からネジ込んでいって組み上げます。

↑鏡筒と絞り環の関係性はこんな感じです。赤色矢印で指し示している箇所にネジ山があり、適切な位置まで絞り環を下方向からネジ込んでいって組み上げます。

その際、ブルー色の矢印で指し示している箇所に「鋼球ボール+反発式スプリング」が入ってクリック感を実現します。従ってこの絞り環側のブルー色の矢印の位置にネジ込まれている、少々大きめのネジを反時計方向に回すと、クリック感の反発するチカラは弱まっていく道理になりますね。

↑適切な位置で絞り環の組み込みが終わった状態を撮影しました。「▲」マークの直下に位置するネジの内部に「鋼球ボール+反発式スプリング」が組み込まれています。

↑適切な位置で絞り環の組み込みが終わった状態を撮影しました。「▲」マークの直下に位置するネジの内部に「鋼球ボール+反発式スプリング」が組み込まれています。

回し過ぎてネジを取り外してしまうと、その際に反発式スプリングまで飛んでしまい、多くの場合で紛失するくらいに、とても小さいスプリングなので、取り外さないようお願い申し上げます。

↑再び鏡筒を横方向から撮影していますが、ブルー色の矢印で指し示している箇所に用意されているネジ山こそが、鏡胴「後部」側に用意される「空転ヘリコイド内壁のネジ山 (メス側)」にネジ込まれることを意味する為、ブルー色の矢印で指し示している箇所のネジ山がオスの立場であることが分かります。

↑再び鏡筒を横方向から撮影していますが、ブルー色の矢印で指し示している箇所に用意されているネジ山こそが、鏡胴「後部」側に用意される「空転ヘリコイド内壁のネジ山 (メス側)」にネジ込まれることを意味する為、ブルー色の矢印で指し示している箇所のネジ山がオスの立場であることが分かります。

するとこのネジ山5列のどの位置で鏡筒が締め付け固定されるのかによって「適切な無限遠位置を導く光路長が決まっていく」道理に繋がっていることに・・気づく必要があります!

しかしそのネジ込みによって締め付け固定される先が「空転ヘリコイド」なのでそのままでは、せっかく固定されたのに、鏡筒まで空転して回転していってしまいます(汗)

従って回ろうとする (何故なら、距離環を回すから) 鏡筒をガシッと掴んで離さない「何か」が必要になます。そのガシっと掴む場所を用意しているのが上の写真赤色矢印で指し示している箇所の「くの字型に研削されている谷部分」なのです。

ここに3方向から均等配置でイモネジで締め付け固定される結果、鏡筒は距離環を回された時に「直進動」として繰り出し/収納動作をしていく原理に向かいます。

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

上の写真は1953年製の同型モデル (Summarit銘) の同じ鏡筒を横方向から撮影した写真ですが、グリーン色の矢印で指し示している箇所にアルミ合金材の環/リング/輪っかがプレッシングされていたハズなのです(泣)

今回の個体には、一つ前のほうで撮影してきたように、このシルバー環がありません(涙)

結果、くの字型の角度が変わるので、イモネジの締め付け固定位置が変化してしまい、その影響が「鏡胴前部の極々僅かなガタつき」として瑕疵が発生してしまいます(涙)

ところが、冒頭のモデルバリエーションの第5世代の個体の鏡筒には、このシルバー環のプレッシングが存在しないのです。プレッシングなので外すことができません。当方ではこの第5世代の個体も以前に一度扱っており、シルバー環が存在しない、まさに一つ前の (今回の個体の) 鏡筒と同じ状態であることを確認しています。

従ってこの根拠を基に、もしかしたら「ニコイチ」している懸念が残ると疑念が湧いていますが、確かなことは判明していません・・申し訳ございません!

但し、そうは言っても製造番号との辻褄が合っている為 (レンズ銘板の刻印製造番号下3桁とマーキングされている数値が一致している)、必ずしも「ニコイチ」説に説得力を持っていません(汗)

もしかしたら、幾つか刻まれている意味不明のマーキングを消してから、今回の個体の製造番号下3桁をマーキングしたのかも知れませんが、真実は不明なままです。

・・だから「???」なのです(汗)

↑上の写真はフィルター枠の部位ですが、この内側に光学系第1群前玉が格納され (赤色矢印が指し示している位置) さらに光学系第2群の2枚貼り合わせレンズまでセットします (グリーン色の矢印)。

↑上の写真はフィルター枠の部位ですが、この内側に光学系第1群前玉が格納され (赤色矢印が指し示している位置) さらに光学系第2群の2枚貼り合わせレンズまでセットします (グリーン色の矢印)。

当初バラし始めた時は、この2つの光学ガラスレンズが硬くハマっていたので『磨き研磨』で抵抗/負荷/摩擦を排除しています。

そうしないと季節の変化に伴う黄銅材や真鍮材/ブラス材の熱膨張に光学ガラスレンズが耐えられなくなっていき、いずれはコバ端が欠け始める現象を招きかねないからです。

もちろん適切な光路長を担保する意味合いもありますが、当方が光学ガラスレンズの格納箇所を『磨き研磨』する根拠の一つには、格納筒の金属材としての性質「熱膨張」に対する予防策として、予め処置している要素も含まれているのです(笑)

合わせて単に季節の変化に限らず、今回の個体に起きてしまった「打撃/落下/衝突」などの影響にも、将来的にも決して無駄ではなく有効なのです。

↑光学清掃してから組み込んだ光学系前群を撮影しています。僅かに青緑がかった色彩を放つ蒸着コーティング層なのが見えています。

↑光学清掃してから組み込んだ光学系前群を撮影しています。僅かに青緑がかった色彩を放つ蒸着コーティング層なのが見えています。

↑後群側もセットしました。赤色矢印で指し示している箇所に締付環が1つだけ確認できます。

↑後群側もセットしました。赤色矢印で指し示している箇所に締付環が1つだけ確認できます。

前述のとおり、光学系後群側は、第3群〜第4群〜第5群の全てが互いに重なるだけで収納される「落とし込み方式」を採っています。従ってそれぞの群に対する締付環が存在しない製品設計なので、上の写真赤色矢印で指し示している箇所の締付環だけが、唯一の締め付け具になっていると指摘できます。

当初バラした時にこれが問題になりました。締付環はカニ目レンチを使って僅か1/3周程度回しただけで外れてしまったのです(汗)

その外れた締付環をチェックすると、ネジ山は3列用意されていた為、最低でも1周以上は締め付け時に回っていくのが道理だと考えるのですが・・どうなのでしょうか。

従ってバラしてから光学系の各群をチェックしていった時に「反射防止黒色塗料」の塗膜の厚みが厚すぎることも大きく影響していたと判定を下しました (特に後群側は積み重なっていく時に塗膜の厚み分で光路長を逸脱してしまうから)(涙)

実際溶剤で拭ってみると、数回擦るだけで溶け始めて剥がれていくので、完全除去してから (最低限の膜厚で) 再着色した次第です。結果、現状は凡そ1周分まで回って締め付け固定できるように変わっています。

❶ 直進キー環/兼鏡筒固定環 (真鍮製/ブラス製)

❷ マウント部 (真鍮製/ブラス製)

❸ 距離環/兼距離計連動ヘリコイド (真鍮製/ブラス製)

❹ 空転ヘリコイド (黄銅製)

❺ 空転ヘリコイド封入環 (黄銅製)

❻ 直進キーガイド環/兼制限環

・・こんな感じの構成パーツで組み上がります。

↑前のほうで説明した鏡筒に備わる「くの字型のクビレ、谷部分」を再び拡大撮影していますが、赤色矢印で指し示している箇所のように「複数のイモネジ締め付け痕」が残っている状況です。

↑前のほうで説明した鏡筒に備わる「くの字型のクビレ、谷部分」を再び拡大撮影していますが、赤色矢印で指し示している箇所のように「複数のイモネジ締め付け痕」が残っている状況です。

3方向から均等配置でイモネジによる締め付け固定ですから、全周に残っているハズの締め付け痕は3つだけです (製産時点の場合)(笑)

ところがリアルな現実には1箇所あたり大きく目立つ締め付け込んで11個、目立たない締め付け痕まで含めると30個を超えて確認できました (鏡筒全周で70個くらいか)(汗)

つまりこの回数分だけ何回も何回も過去メンテナンス時に鏡筒の固定を試されてきたことを表しています。

これで当方は「ニコイチ」を確信してしまいました(涙) 今まで整備してきた6本のうち凡そ5本については、せいぜい試す回数は2〜3回程度で無限遠合焦がピタリと合致しているからです。

今回の個体は、当方自身も40回近く試しましたから、現状のイモネジ締め付け痕は無数になっていると思います(涙)・・申し訳ございません!

↑❸の距離環/兼距離計連動ヘリコイドです。赤色矢印で指し示している箇所は、空転ヘリコイドが格納される先の内壁ですが「本格的に深くえぐれている削りキズが1本残っている」状況です。

↑❸の距離環/兼距離計連動ヘリコイドです。赤色矢印で指し示している箇所は、空転ヘリコイドが格納される先の内壁ですが「本格的に深くえぐれている削りキズが1本残っている」状況です。

よ〜く見ると分かりますが、この深いキズは「左上方向から、右下方向に向かって降下している」ことが確認できます。

つまりこれが意味するのは「空転ヘリコイド」が駆動中に削れていった『証拠』であり、適切な平滑性が確保されていないままに、過去メンテナンスされていたことを示しているのです(涙)

このように一部に削れの痕跡が残るのは、金属材の融着原理が働くからで、黄銅材同士が直接接触で回転運動している時、低トルクでカジリ付を起こすと、このように融着から塊が生じてしまい、その塊のせいで深くえぐれていく削れを残す原因に発達していきます(怖)

それは実際にこの内壁と空転ヘリコイドの側壁の互いの接触面をよ〜く観察すればすぐに分かります・・無数の擦れ痕が残っているからです。

このように本来、製産時点は平滑研磨されていたであろう箇所を放置したままに「グリースに頼った整備」を施し続けるから、塗布したグリースの効力が失われていく中でカジリ付を生じます(怖)

一度削れてしまった金属材は、物理的に元に戻せませんから、このまま使っていくしかありません(涙)

↑こんな感じで空転ヘリコイドに纏わる構成パーツが組み込まれていきます。

↑こんな感じで空転ヘリコイドに纏わる構成パーツが組み込まれていきます。

❸の距離環/兼距離計連動ヘリコイドの内部に、まず先に❹の空転ヘリコイドがストンと落とし込み方式で格納されます (グリーン色の矢印)。さらにその上から❺の封入環を被せてネジ込んでいき、硬締めします。❺の封入環には、1箇所イモネジ用のネジ穴が備わり、硬締めした後で経年の中で緩まないようイモネジを使って締め付け固定します。

従って❹の空転ヘリコイドは、この❸の距離環/兼距離計連動ヘリコイドの内部で、行ったり来たり回転しながら上下動していく駆動になることが理解できます。

その上下動の高低差こそが、一つ前の写真で示した「カジリ付で削れてしまった斜め状のキズの高低差」に一致する道理になりますね(涙)

従って、過去メンテナンス時にちゃんとシッカリと「平滑研磨」を処置していなかった整備者の過失です!(泣)

グリースの効力だけに頼るから、経年の中でこのような状況に追い込まれていきます(涙)

なお、❹の空転ヘリコイドを見れば一目瞭然ですが、直接接触しているものの、空転ヘリコイドの外壁には、3層の列として非常に微細な凹凸が用意されていることが分かります。

これこそが製品設計として「カジリ付」を回避する目的と役目で微細な凹凸を与えていた『証拠』であり、カジリ付そのものを製品設計者が想定していたことを表しています。

詰まる処、純正グリースなど手に入るワケがないので、むしろ重要な要素は「平滑研磨」だったと結論づけできるワケです(笑)

↑❸ 空転ヘリコイドの組み込み作業が終わりました。❸ 空転ヘリコイドには、両サイドに大きな貫通穴が用意されています (穴にネジ山は用意されていない)。その穴が貫通穴であることを上の写真では工具を差し込んで明示しています。

↑❸ 空転ヘリコイドの組み込み作業が終わりました。❸ 空転ヘリコイドには、両サイドに大きな貫通穴が用意されています (穴にネジ山は用意されていない)。その穴が貫通穴であることを上の写真では工具を差し込んで明示しています。

さらにブルー色の矢印で指し示している箇所にネジ山 (メス側) が備わり、ここに鏡筒の外壁に用意されていたネジ山 (オス側) がネジ込まれて、硬締めされることで鏡筒が鏡胴「後部」にようやく固定されます。

すると、こり貫通穴が❸ 空転ヘリコイドに用意されている時点で、既に気づく必要がありますが(笑)、鏡筒を締め付け固定する際「硬締めするにも、❸ 空転ヘリコイドまで一緒に回っていってしまう」からこそ、ご覧のような貫通穴を用意させて、工具を差し込んで「空転ヘリコイドが回らないように仕向ける」ことで、鏡筒の締め付け固定が適うことを説明しています。

その貫通穴の為に、ワザワザ距離環の途中にまで貫通穴を用意している製品設計なのが掴めるのです(汗)

↑最終的に鏡胴「後部」側の全ての構成パーツが組み合わさると、こんな感じに仕上がります。ブルー色の矢印で指し示している箇所は前述の❸ 空転ヘリコイドに用意されているメス側のネジ山です。

↑最終的に鏡胴「後部」側の全ての構成パーツが組み合わさると、こんな感じに仕上がります。ブルー色の矢印で指し示している箇所は前述の❸ 空転ヘリコイドに用意されているメス側のネジ山です。

その上からさらに❶の直進キー環/兼鏡筒固定環が被さり、その外壁の3方向から均等配置でイモネジがネジ込まれることで、鏡筒外壁の「くの字型の谷部分」にイモネジが刺さって、ようやく鏡筒が固定される次第です (グリーン色の矢印)。

つまり距離環を回すことで、「直進キー+ガイド」により回転するチカラが、直進動に瞬時に変換され、且つグリーン色の矢印で指し示している箇所のイモネジ3本で締め付け固定されている鏡筒が・・ズズゥ~ッと持ち上げられたり、下がったりという「繰り出し/収納動作」を行う原理なのだと理解が進むのです。

従って、このモデルの距離環を回すトルクを決めている要素は、実はヘリコイドのオスメスの話ではなく (距離計連動ヘリコイドのオスメスの話ではなく)、肝心な部位はこのグリーン色の矢印で指し示している箇所のイモネジ3本の締め付け固定なのだと・・気づくべきなのです!

なお赤色矢印で指し示している箇所が貫通穴であり、単に空いているだけの意味合いですね(笑)

これがこのモデルの、ひいては第1世代のLeitz Xenon以来続く製品設計であり、それは鏡筒の繰り出し/収納原理であることに一致しており、結果導き出されたストーリーは・・・・・・、

━━━ 初期から一貫して同じ駆動原理で製品設計され製産され続けたモデル ━━━

・・との結論づけに到達するのです。

その『証拠』こそが空転ヘリコイドの存在であり「直進キー+ガイド」の存在であり、鏡筒の固定方法なのだと・・申し上げてきました(笑) これらの存在と介在は、第1世代〜第6世代まで一貫して共通概念たる製品設計なのです。

・・いったいこの何処を覆すことができるでしょうか???(笑)

だから、Lietz Xenonモデルが、Schneider-Kreuznachから供給されたとの認識は・・間違っている・・と執拗に語っています! Schneiderは、1本も供給していないのです。

そして、数多の整備者が数多くバラしてきたハズの個体が星の数ほど流通しているであろうに、どうしてそれら整備者は誰一人、この真実を今まで語ってこなかったのでしょうか???

そろそろオールドレンズの筐体外装や外観からだけ、或いは当時特集されていた雑誌記事だけ、はたまたフォーラムでの議論などなど、そういう根拠が限定的になってしまう要素よりも、そもそもの内部構造から着目していく姿勢も・・一つ加えるべきなのではないでしょうかねぇ〜(笑)

根拠と『証拠』とさらには『論理的整備手法』手法を採り入れた、異端的アプローチに固執する、世間から注目もされない当方の『DOH』とブログ解説は、今まで扱ってきた580銘柄に及ぶアーカイブ的掲載を目指して、いよいよ有終の美を飾るべく突き進んでいる処で御座いまする(笑)

・・引退した後は、知りませんッ!(笑)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

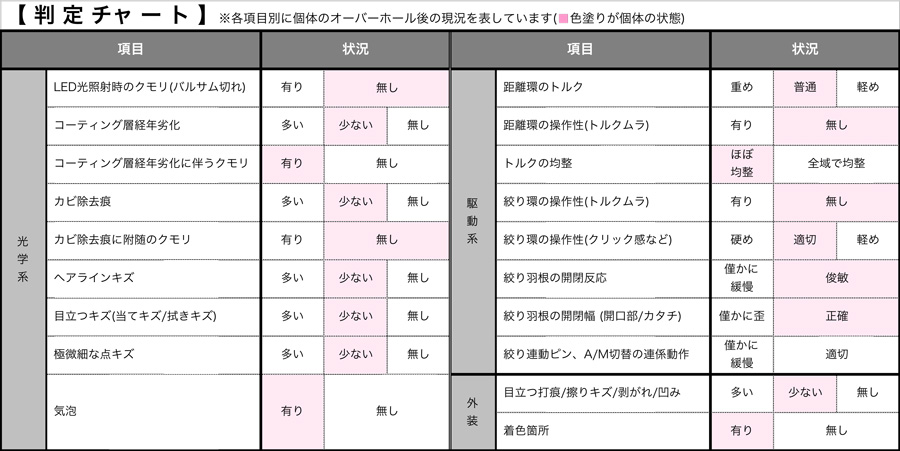

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。残ってしまった瑕疵内容は以下になります・・、

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。残ってしまった瑕疵内容は以下になります・・、

《残ってしまった瑕疵内容》

❶ 距離環を回すトルクが重い。

❷ 距離環を回した時に、微かなトルクムラ (擦れる箇所) が残っている。

❸ 光学系第5群後玉の露出面側蒸着コーティング層の外周に劣化 (薄いクモリ) が残る。

・・改善できずに残ってしまい、本当に申し訳ございません。ご期待に応えられず、素直にお詫び申し上げます。スミマセン!

❶のトルクが重い理由は、実は30回近く組み直ししている最中は「とても軽いトルク感」だったのです。しかし鏡筒をイモネジ3本で締め付け固定した途端に、鏡胴「前部」・・要は鏡筒のこと・・にガタつきが生じてしまい、そのガタつきのマチ幅の分だけ鏡筒が飛び出るか、引っ込むのかの違いで「ピント位置が激変する」結果、当然ながら無限遠合焦しないアンダーインフ状態に陥るのです(涙)

これをあ~だこ~だ30回近く繰り返して、ついに挫けてしまいgo・men・na・sai!メールを送信してしまいました・・申し訳ございません!

そのまま寝てしまい、その夢の中で「お導き」を賜り(祈)、起きてからそれを実施したところ、残り10回前後でようやく無限遠合焦し完成した次第です(涙)

その「お導き」とは、寝る前までの30回ほどは、ひたすらにトルクを軽く仕上げることに注力していました。それは鏡筒の締め付け固定位置を極々僅かに手前位置で微調整することだったのですが「お導き」は、むしろトルクが重くなるのを覚悟して、鏡筒の固定位置を締め付け固定の限界位置までキッチリ硬締めしてしまう・・ことでした(汗)

つまりこれが示しているのは、当方は30回近くも「過去メンテナンス時の整備者と同じ過ちを繰り返していた」ことを暴露しています!(恥)

トルクを軽くしたくなるのが『人情』と言えば聞こえは良いですが、結局はさんざん今まで偉そうなことを言うだけいっておいて、実は同じ穴のムジナだったのです!(笑)

・・マジッで恥ずかしいッ!!!(恥) まさに醜態露呈ですッ!

↑光学系内はスカッとクリアに清掃できましたが、一部に薄いクモリが残ります。写真に写っているのは「気泡」です。

↑光学系内はスカッとクリアに清掃できましたが、一部に薄いクモリが残ります。写真に写っているのは「気泡」です。

◉ 気泡

光学硝子材精製時に、適正な高温度帯に一定時間到達し続け維持していたことを示す「証」と捉えていたので、当時の光学メーカーは正常品として「気泡」を含む個体を出荷していました (写真に影響なし)。

↑後群側もキレイになりましたが、残念ながら後玉露出面側の外周付近には「薄いクモリ」がほぼそのまま残っています。

↑後群側もキレイになりましたが、残念ながら後玉露出面側の外周付近には「薄いクモリ」がほぼそのまま残っています。

この「薄いクモリ」の除去を指示されていたので、その処置を行いましたが、一部には赤色矢印で指し示している箇所のように「蒸着コーティング層の微細線状剥がれ」が残り、光に翳す角度によってはヘアラインキズ状に視認できます。

薄いクモリを取り除く為に、少々強く擦ってしまったのが悪いのです・・申し訳ございません!

物理的な光学ガラスレンズ面への物理的なキズではないので、LED光照射しても視認できませんが、光に翳すと視認できます (つまり光学ガラスではなく蒸着コーティング層の剥がれです)。

・・決して言い訳になりませんがッ。本当にスミマセン。

↑絞り環操作時のクリック感は、当初バラす前時点に比べると、極僅かに明確化させていますが・・軽めの印象です。

↑絞り環操作時のクリック感は、当初バラす前時点に比べると、極僅かに明確化させていますが・・軽めの印象です。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」ですが、潤滑油の特性が強いほうのタイプを使っています (普段はあまり使いません)。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」ですが、潤滑油の特性が強いほうのタイプを使っています (普段はあまり使いません)。

前述のとおり瑕疵内容として❶と❷が残りました・・申し訳ございません!

その原因もさんざ解説してきた、距離環とマウント部内壁の変形による「真円を維持していない」ことが大きく影響しており、且つおそらく、この個体は鏡胴「前部」か「後部」のどちらかが「ニコイチ」してあると思います(涙)

最低限、空転ヘリコイドのネジ山終端位置と、鏡筒のネジ山終端位置が合致しないので、鏡筒を最後まで締め付けていくと、どうしても「鏡筒が直進キー環/兼鏡筒固定環に干渉してしまい」極僅かなガタつきを生じるのです。

鏡筒外壁の「くの字型谷部分」の仕様が、この距離環側の仕様と一致していないように思うのですが、確かなことは分かりません・・スミマセン!

このように鏡胴「前部/後部」で締め付け固定が合致しなかった個体は、今までに扱ってきた6本では経験していないので、扱い数が少なすぎる懸念も残ります。

・・何とも言い訳のしようがありませんッ! お詫びします。

↑絞り環のF1.5の位置が、マウント部の基準「▲」マーカーに縦方向で垂直状に合致するのが、本来適正ですが、それを求めると、距離環が固まってしまい、合わせてアンダーインフ状態に陥ります(涙)・・仕方ないのでズラしてギリギリの位置で組み上げました。

↑絞り環のF1.5の位置が、マウント部の基準「▲」マーカーに縦方向で垂直状に合致するのが、本来適正ですが、それを求めると、距離環が固まってしまい、合わせてアンダーインフ状態に陥ります(涙)・・仕方ないのでズラしてギリギリの位置で組み上げました。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認など行い、微調整して仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認など行い、微調整して仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

(あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません)

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f1.5、被写体までの距離:65m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:33m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、40m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の70m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

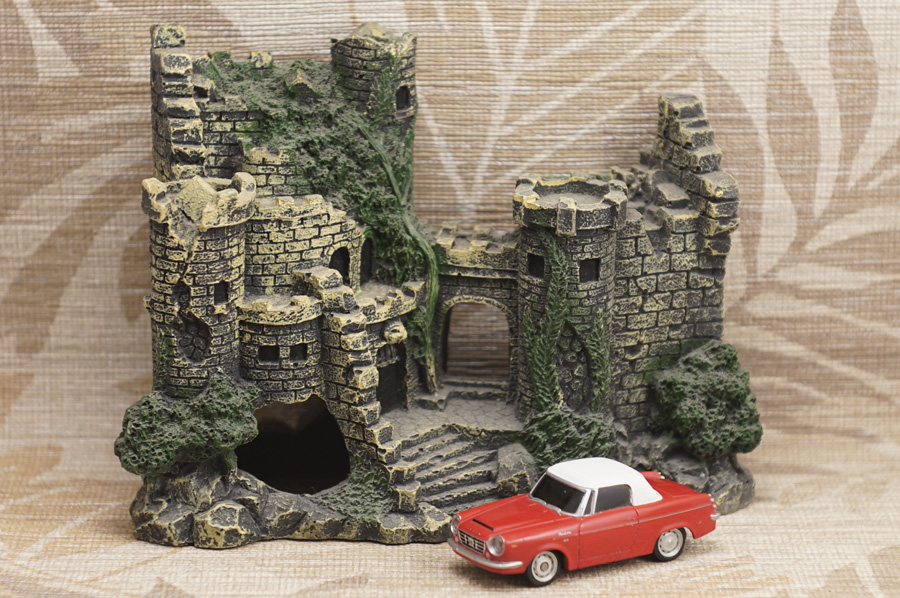

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑さらに回してf値:F2.8で撮影しましたが、ピント位置がズレてしまいました (フロントグリルにピント面が移動しています)(汗)

↑さらに回してf値:F2.8で撮影しましたが、ピント位置がズレてしまいました (フロントグリルにピント面が移動しています)(汗)

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので、光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られると、その背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値F16での撮影です。ご期待に沿うことができず、本当に申し訳ございません! 本日完全梱包の上、クロネコヤマト便にて発送申し上げます。

↑最小絞り値F16での撮影です。ご期待に沿うことができず、本当に申し訳ございません! 本日完全梱包の上、クロネコヤマト便にて発送申し上げます。

今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。どうぞよろしくお願い申し上げます。