🅰

![]()

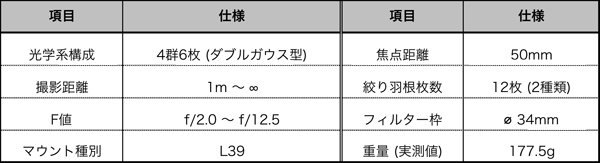

当方が大好きなオールドレンズの一つである、戦前ドイツのErnst Leitz Wetzlar製標準レンズ「Summar 5cm f/2 (L39)」のcollapsibleモデル (沈胴式) ですが、1938年に製造された8,000本の中から出荷されていた1本を、今回オーバーホール/修理ご依頼にて賜りました!(祝)

当方が大好きなオールドレンズの一つである、戦前ドイツのErnst Leitz Wetzlar製標準レンズ「Summar 5cm f/2 (L39)」のcollapsibleモデル (沈胴式) ですが、1938年に製造された8,000本の中から出荷されていた1本を、今回オーバーホール/修理ご依頼にて賜りました!(祝)

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

当方の14年間に及ぶオーバーホール作業の中では、累計扱い本数3,533本目にあたり、且つ同型モデルのカウントとしては「カメレオン絞りで5本目」であり「大陸絞りも5本目」ですが、今回扱った個体には、絞り環直下に「爪」が突出していません。

↑上に挙げた写真は全て当方が今までに扱ってきた同型モデルバリエーションの中から転載してきた写真です。

当方が「カメレオン絞り」と呼ぶ湾曲型絞り羽根が最小絞り値まで閉じ時の状況を、前玉側方向から鏡筒内部を覗き込んで撮影しているのが㊧です。また「大陸絞り」と呼ぶ、特に19世紀後半にドイツやフランスで流行った絞り値の採り方が㊥になり「f/2 → f/2.2 → f/3.2 → f/4.5 → f/6.3 → f/9 → f/12.5」と言う刻印になっています。この数値は現在の「f/2 → f/2.8・・」などの区分け方とは異なる為、そのまま該当させることができません(汗)・・例えば大陸絞りのf/9は、現在のf/22に相当します。

さらに㊨は絞り環直下に「爪」が飛び出ており、合わせて絞り環側にもその駆動域として「爪を避けた切り欠き/開口部/スリットが備わる」製品設計になっています。これは沈胴筒をスライドさせて収納した際に、その突出している「爪」がストッパーになって収納を停止させる役目を担っています。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

戦前ドイツで1933年にErnst Leitz Wetzlarから発売されたレンジファインダーカメラ「Leica III」用に用意された標準レンズ「Summar 5cm f/2 (L39)」が今回扱うモデルのスタート地点です。

戦前ドイツで1933年にErnst Leitz Wetzlarから発売されたレンジファインダーカメラ「Leica III」用に用意された標準レンズ「Summar 5cm f/2 (L39)」が今回扱うモデルのスタート地点です。

(右写真は1934年発売の沈胴式Summitar 5cm f/2を装着したLeica III)

「Summar 5cm f/2 (L39)」は1933年の発売時点では固定鏡胴でしたが、翌年に今回扱う「沈胴式タイプ」に設計変更しています。

この「沈胴式」を海外の英語圏では「collapsible」と表記し「折りたたみ式」と捉えていますから、日本の「沈胴」と言う捉え方とは異なるものの、実はちょっとした話に発展するのです!

この「沈胴式」を海外の英語圏では「collapsible」と表記し「折りたたみ式」と捉えていますから、日本の「沈胴」と言う捉え方とは異なるものの、実はちょっとした話に発展するのです!

これを真面目に考察するとなかなかに楽しい一面を知ることになります(笑)

それは、その「形態」として折りたたんでいる状態と捉えるのか (英語圏)、或いは「駆動」の過程として鏡胴の一部が沈んでいる → 沈胴しているとの捉え方で認識するのか (日本)・・と言う、捉え方の違いを指摘できると思います(笑)

コレ、意外に、もしかしたら「日本語文化の形態に抵触する内容の話」なのかも知れません(汗) それは日本語の文化にはある情景のシ~ンを様々なコトバを使って具体的、且つ詳細に伝達する言語形態を持ちますが、海外のコトバの中ではそのような多種多様な表現を一つの事象に当てはめて発展していった言語概念が・・むしろ珍しがられていると指摘できるのです(汗)

これは奥の細道などのように『侘び寂び』と言う、日本特有の美意識概念を表現し得る言語体系の一つとして挙げられると思うのです(汗) 例えばAppleの創業者「Steve Jobs (スティーブ・ジョブズ)」氏が日本の美意識や禅などに感銘を受け、自分のライフスタイルに採り入れたと言う伝記の内容は有名だったりします。特に外国人には『侘び寂び』の細かい「行間の間に読む意識表現」に新鮮なオドロキを感じているように思え、それは裏を返せば我々ニッポン人ほど細かい感情表現に囚われていない言語圏が海外であるが如く、却ってニッポン人には受け取られるのです(汗)

・・まるで英製和語たる「bokeh」の話をしているような錯覚に囚われそうです(汗)

実はこれに似た話があり、DIYなどに使うノコギリを海外は「押しノコ」として使っている為「自分の側から外方向に押すことで切断する (刃が外側方向に向いている/自分を守る為)」概念であるのに対し、日本/ニッポン人は「自分の側に刃を向けて引くことで切断する」と言う引きノコの原理です。

自己中心的な概念なのか、周囲中心の概念なのかの違い・・詰まる処、文化の違いがまるで浮き彫りになっている話として楽しめる内容なのです(笑)

まさに外国人が「自分の周りに周囲が居る」と言う自分を複数の同心円の中心位置に据える (つまり中心から円周に向けて意識の矢印が向いている) のに対し、ニッポン人は「同心円の中に自分が居る」と周りから概念がスタートしている (円周から中心に向かって矢印が向いている考え方) 点で、外人さん達とは少々異なる協調文化圏なのが・・日本であると理解できるのです(笑)

ちなみに「ズマー」と発音するのはドイツ語だけで、近隣国もスイスも含め「スマー」と「ス」の発音に聞こえます。それはロシア語でもポルトガル語圏でも「スマール」ですから、はたしてニッポン人が好んで使う「ズマール」の発音語源は、いったいどこから来たのでしょうか???

これをChatGPTで問い正すと、明確にドイツ語で「ズマー」と発音し、他のヨーロッパ圏ではむしろ「スマー」が多く、その一方でロシア語キリル語圏やポルトガル語圏に限定して「スマール」と「語尾のrを誇張発音する」言語圏が存在しますが、それでもsuは「ズ」ではなく「ス」です(汗)

いったい何処から「Summar」が「ズマール」と発音するよう仕向けられたのでしょうか??? 少なくとも本家本元のドイツでの発音は「ズマー」しか現れません(汗)

ちなみにこの発音は肝心なLeicaでは公式扱いされていないので・・おそらく戦前に遡って日本で「ズマール」と呼称されるようになり、慣例的にそれを引き継いで、今もなおネット上でそのように表記され続けているようにも受け取れますね(汗) なかなかに難しいです。

或る意味、Ukraineを海外の多くの国が「ユークレイン」と発音するのに対し、日本が特に「ウクライナ」と語っているようにも思います (ちなみにドイツはウクライーネでロシアはウクラーイナ)。

…………………………………………………………………………

話を戻して、沈胴させた時「マウント面から17.23㎜分 (実測値) が、カメラのマウント内部にストンと落とし込まれる」為、昨今のデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラなどへの装着時には要注意です (撮像センサー直前の内壁近辺をキズつける懸念あり)(怖)

←戦前ドイツはナチス政権だった時代なので、左の雑誌広告のように「Hitlerjugend (ヒトラーユーゲント)」と呼ぶ「青少年組織」が、政権与党たる国民社会主義ドイツ労働者党に誕生し、最盛期1939年時点には800万人にまで膨れ上がっています(怖)

←戦前ドイツはナチス政権だった時代なので、左の雑誌広告のように「Hitlerjugend (ヒトラーユーゲント)」と呼ぶ「青少年組織」が、政権与党たる国民社会主義ドイツ労働者党に誕生し、最盛期1939年時点には800万人にまで膨れ上がっています(怖)

ここに写っている装着レンズのレンズ銘板には「5cm f/2」刻印が視認できますが「Summar 5cm f/2 (L39)」は当時1933年〜1939年の間製産されていたことが「Leica-puts-pocket-book」から分かっています。

ところがこの広告の標準レンズの鏡胴「後部」を確認すると「距離環に平目模様のギザギザが切り立つ/備わる」為、1938年に発売された「Summitar 5cm f/2 (L39)」だと分かります・・つまりこの広告は1938年〜1939年辺りの雑誌広告との信憑性が高まります。

このように単なる当時の雑誌広告だとしても「時代考証」のヒントは残されており、そこから信憑性を手繰っていくことが叶いますョね。

ちなみに今回扱う「Summar 5cm f/2 (L39)」の発売時価格は「157 RM (ライヒスマルク)」だったようですが、当時で4.2 RM:1米$から今の為替レートで換算すると95万円くらいの話になり、やはりとても買う気持ちになりませんわね (高嶺の花)(笑)

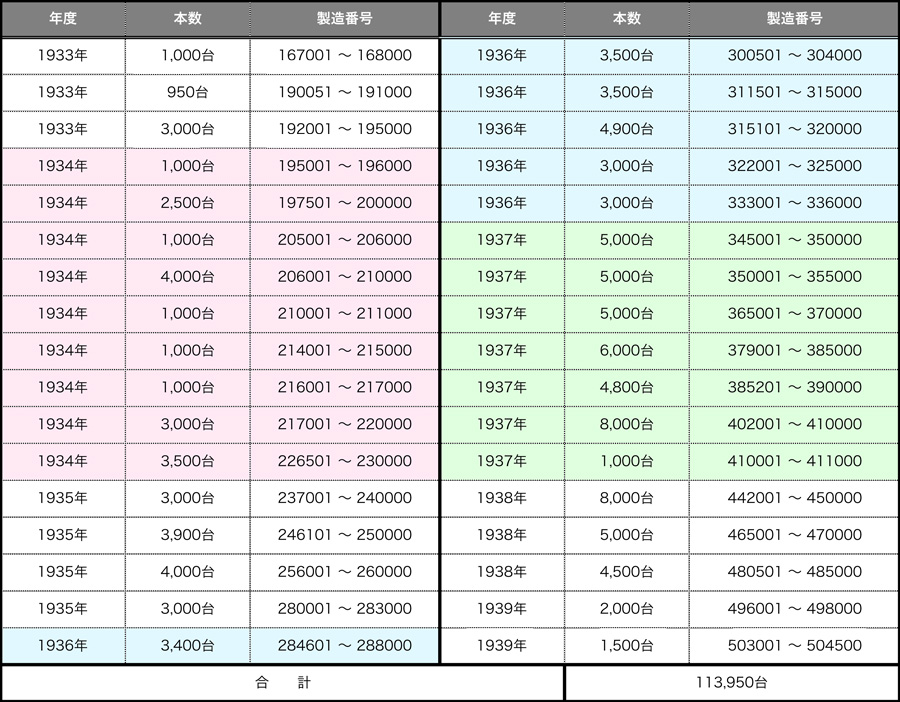

↑上の一覧は「Leica-puts-pocket-book」からの引用になり、今回扱った「Summar 5cm f/2」だけに限定した製産年度とその製造番号符番状況です。

↑上の一覧は「Leica-puts-pocket-book」からの引用になり、今回扱った「Summar 5cm f/2」だけに限定した製産年度とその製造番号符番状況です。

1933年から出荷が始まっていたのが分かりますし、終焉を迎えたのが1940年とネット上で解説されていますが、上の製造番号符番状況を見ると「1939年で終焉」なのが判明します(汗)

また総出荷台数が12万台以上とネット上では案内されますが、これら製造番号帯の製産数を合算すると「11万台少々」と僅かに少なめなのが分かります(汗) さらに圧倒的に集中製産していたのは色付した「1934年と1936年〜1937年」であり、これらの年で凡そ全体の半数を製産していたことが掴めます。

今回扱う個体は1938年の最初の製産ロット分である8,000本の中の1本であり、よくもまぁ~戦火をくぐり抜けて生き永らえたものだと、感無量だったりします(涙)

…………………………………………………………………………

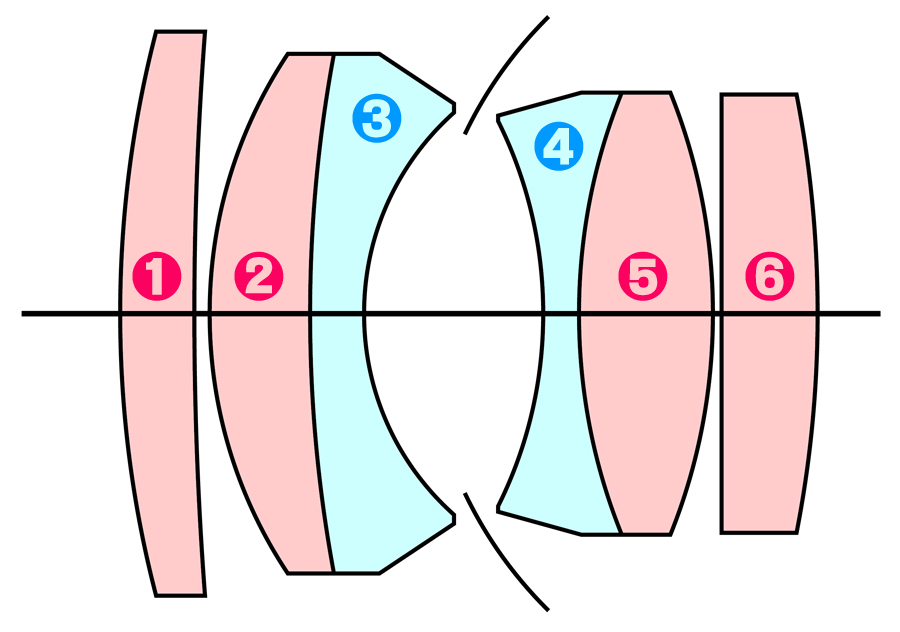

右構成図は、以前扱った個体のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

右構成図は、以前扱った個体のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系ですが、実は中間に位置する絞り羽根の形状が「湾曲」している根拠が「光学系前群と後群との間隔を近接させている」点で特異な光学設計と指摘できるのです。

・・実はこの点について解説しているネット上サイトが、ありませんッ(汗)

もっと言うなら、今回扱ったモデルに実装している絞り羽根の形状は「湾曲型絞り羽根」であり、絞り羽根のカタチは上下左右全面に渡り平坦な面が存在しない全面湾曲タイプですから、㊧写真のように、絞り羽根を最小絞り値まで閉じていった時、ドーム状に膨れ上がって見えます (㊧写真は前玉側方向から覗き込んで撮影している状況)。

もっと言うなら、今回扱ったモデルに実装している絞り羽根の形状は「湾曲型絞り羽根」であり、絞り羽根のカタチは上下左右全面に渡り平坦な面が存在しない全面湾曲タイプですから、㊧写真のように、絞り羽根を最小絞り値まで閉じていった時、ドーム状に膨れ上がって見えます (㊧写真は前玉側方向から覗き込んで撮影している状況)。

この点について、ネット上で間違った解説が成されていることがあります。巷ではこの「湾曲型絞り羽根」の次に発展系として平面型の絞り羽根が発明されたと語られていますが、全く違います。

・・絞り羽根の発展経緯は「平面型絞り羽根 → 湾曲型絞り羽根 → 平面型絞り羽根」です!

つまり平面型絞り羽根の途中に突然「湾曲型絞り羽根」が出現したのです!(笑)

←『US21470A (1958-09-07)』米国特許庁宛て出願

←『US21470A (1958-09-07)』米国特許庁宛て出願

Harrison & Schneitzer発明案件

絞り羽根の発展は、黎明期の1858年に登録された㊧特許出願申請書が現時点の検索データベースでピックアップできる最古の発明案件です。

このように1858年時点でこの始祖的な平面型の絞り羽根が発明されていたワケで、この後に虹彩絞り方式が発明されています。

するとではどうしてSummar 5cm f/2に「湾曲型絞り羽根」が採用されたのでしょうか???・・この点について真正面から研究しているサイトが無いのです(笑)

これはまさに光学設計面での4群6枚ダブルガウス型の発明と、それに類似する拡張ダブルガウス型のような光学設計に起因する影響があります (例えばLeitz Xenon 5cm f/1.5のような)。

要は簡単にひと言で述べるなら、当時として驚異的に明るい口径比「f/2」と共に、対角画角:55°~60°に対応する、それら光学設計に応えられる硝材が当時まだ存在しなかったが故に、仕方なく平面型絞り羽根にドーム形状を与えて「湾曲化させてきた」と言うのが真実です。

これは様々なサイトをチェックしてもまるで指摘されていませんが、そもそも光学系内を進む透過光の光は「絞り羽根が閉じてきた時、その背面に回り込む回折現象を起こす」原理が蔑ろにされています(汗)・・それは光が波動/波長なので、遮蔽物の狭い間隔の背後に回り込んでくる物理的現象を指しており「回折現象」と呼びます。

すると今回のモデルで説明するなら、光学系前群の絞り羽根の直前に位置する、光学系第2群の構成3枚目の硝材に注目する必要性が起きます(汗)

先ず、具体的な硝材を特定する以前に、まさに光学系構成図のカタチから妄想することができるのです。「回折現象」の影響を受けていたと仮定するなら「構成3枚目の凹メニスカスレンズの曲率に対して、透過光の波長制御に限界が現れた」が故に、その曲率である光学硝子レンズの湾曲面ギリギリまで絞り羽根を近接させて、絞り値制御するしか手がなかったことが妄想できるのです(汗)

つまり完全開放時ではなく、絞り羽根を閉じていった時に (絞った時に) 透過光の波長を制御できていなかったことを意味しています。実際調べてみると、この構成3枚目に使われているのがラタン材含有の硝材だと判明します。

つまり屈折率を10%代まで向上させる狙いでランタン材を含有させてきた、当時非常に割高だった専用硝材を使ってもなお、その結果としての屈折率を急角度に仕向けてもコントロールできていなかったことを現しています(汗)

・・それが最終的に湾曲型絞り羽根を介在させる必要性に駆られてしまった根拠です!

逆に言うなら、当時屈折率がさらに高く、且つアッベ数も低い硝材が手に入っているのであれば、間に介在させていた絞り羽根は「従前の虹彩絞り羽根 (平面型絞り羽根) のままだった」と・・述べているのですッ。

従って今回のモデルで指摘するなら、光学系第2群の構成3枚目凹メニスカスレンズの硝材の問題であり、例えば前述した「Leitz Xenon 5cm f/1.5」の場合は、逆に絞りユニットの次に来ている光学系第3群構成4枚目 (つまり光学系後群側の光学硝子レンズ) の、やはり凹メニスカスレンズの硝材の問題で「湾曲型絞り羽根」を採用している結果、光学系を覗き込んだ時「絞り羽根は落ち込む方向で、後群側方向に湾曲して飛び出た (落ち込む) カタチになっている」ワケです。

つまり絞りユニットを透過してきた光線の波長制御に際し、後群側の最初の構成である4枚目の屈折率とアッベ数が対応できていなかったのです (だから後群側に落ち込んだ形状をしている)(汗)

これが見た目だけで (光学系構成図だけで) 妄想できる考察であり、それは当てずっぽうでも何でもない物理的な根拠から考察した妄想だと言えるのです(笑)

さらにそこからプラスして妄想できる要素は、今回扱ったモデルも「Leitz Xenon 5cm f/1.5」も共に「絞り羽根の前後に配置されている湾曲面 (凹メニスカスレンズのこと)」の曲率に起因していることに言及できます。

するとこの曲率の面ではいったいどのような透過光の波長制御が成されているのでしょうか???

この答えも、当方が昨年末から数百に及ぶ特許出願申請書内の記述を読み漁って学んだ知識があります。答えは「球面収差補正」です!(汗)

特に光学系前群第1群前玉の凸レンズ系と、第2群2枚貼り合わせレンズの構成2枚目に位置する凸メニスカスレンズの、外縁部からの斜光線・・上縁光線と下縁光線・・によるフレア対策、或いはフレア制御に関し、その斜球面収差補正に相当悩んだ結果ではないかと思います(涙) 但しここで言う「フレア」は、皆さんが言うところの一般的なコントラスト低下を招くフレアだけに限定した話ではありません。

その中で「Summar 5cm f/2」で言うなら、光学系前群側の過剰補正に後群側で対処させる為には、絞り羽根のカタチを湾曲させて、構成3枚目の曲率にギリギリ近接させつつも、その一方で波長制御してカットされた残りの波長成分に対してのみ、後群側で即座に収光制御している様子が光学系構成図から伝わるのです (収光であって集光ではない)。

◉ 集光

光を (1点に) 集める物理的現象そのものを指し、虫眼鏡の原理に同じ

◉ 収光

光を集める内容の全般を含み、且つ光学設計の中でどのように光を制御していくかに係る作業を指す

もう一度前のほうに掲載した光学系構成図を見ると分かります。今度は色付して掲載します。

もう一度前のほうに掲載した光学系構成図を見ると分かります。今度は色付して掲載します。

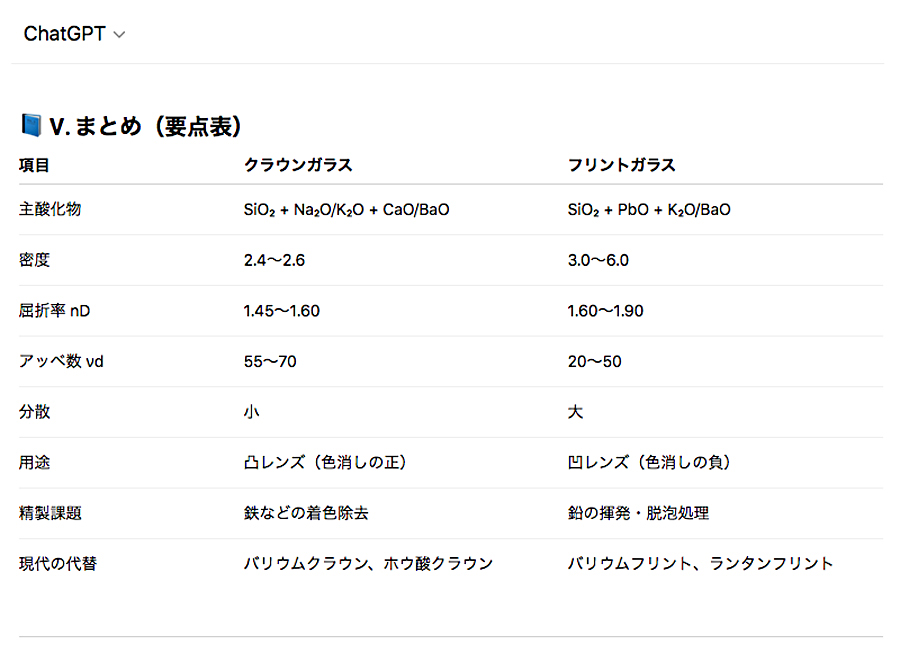

色付がクラウンガラスで、 色付がフリントガラスです。

絞りユニットの直前第2群構成3枚目の 色付凹メニスカスレンズの急激な曲率に対して、絞りユニットの次に来ている第3群構成4枚目の 色付凹メニスカスレンズの曲率が「緩やか」である点に注目・・ですッ!(驚)

これは構成3枚目の 色付凹メニスカスレンズを透過してきた光線の中で、ランタン材含有硝材と言う性格から、高い屈折率を活用させて短波長側の屈折率が急角度で分散させてきていることが覗えるのです・・それは屈折率が高くても、アッベ数が低いので「光の分散度合いが高い」ことを現しているからです。

その一方で緩慢な屈折で直進してくる中間~長波長帯域の光線を待ち構えたように、その「緩やか」な曲率で受け取る構成4枚目の凹メニスカスレンズの湾曲面と言う光学設計に理解が進みます。

実際後ほど具体的な硝材をあてがって解説しますが、このような企図を光学系構成図から、ひいては光学設計から読み取れるワケで、たかが光学系構成図かも知れませんが、シッカリ光学の勉強が身についていれば「光学系構成図を見ただけでも読み取れる」ワケです。

是非皆さんにも当方のブログ別ページで解説している『第60話:オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』をご参照下さいませ。

従って、決して光学系全体のカタチだけで考察せず、合わせて各群の曲率や厚みにも配慮しつつ、今回のモデルに限定して「湾曲型絞り羽根」を採用してきた根拠を探ることで、いったい何に課題を抱えて光学設計してきていたのかを掴むことが叶います。

するとそこから視えてくるのは「このモデルの描写特性」であり、特にフレア制御に非常に苦労していた背景が透けてくると言うことを・・申し上げています(笑)

何故なら、短波長側をカット/排除すべく、絞り羽根を湾曲化させてまで、中間~長波長帯域を優先的に透過光制御したかった意志が伝わってきたワケで(汗)、それは詰まる処、非点収差の補正であり解像度の確保でもあったことが理解できるからです。

・・つまり特にブル~とパープルの波長帯域に邪魔されずに、収差補正を執りたかった。

そんなMax Berek (マックス・べレク) 氏の苦悩が伝わってくるモデルなのです!

但し、ここで語っている「フレア対処」は、前述のとおり単なるフレアではなく、放射状に分散角度を違えて各波長別に拡散していく光線を指した「フレア」なので、光学設計者が使うフレアというコトバの意味合いと、皆さんが語るフレアを混同してしまうと、余計に「Summarはフレアに弱い」と決めつける話に仕上がっていってしまいます(笑)

ちなみに、この実装している「湾曲型絞り羽根」を、実際にその直前の光学系第2群構成3枚目の 色付凹メニスカスレンズの湾曲面に重ねてみると・・実はピタリとカーブが一致していないことが分かります。中心部に近づくに従い、湾曲絞り羽根は構成3枚目の 色付凹メニスカスレンズの湾曲面から、離れていくのです。

そこからさらに追加で視えてきたのが、前述した短波長側の排除という考え方であり、もしもあまり本格的に短波長側だけをカットしたくないのであれば (僅かに排除する程度なら)、むしろ「空気レンズ層の活用」を考えていたハズで、それはまさに後の時代、1951年に登場した「Summicron 5cm f/2」の光学系前群のような光学設計に突き当たっていたと考えられるのです(汗) ㊨光学系構成図はその実装光学系を示す特許出願申請書内掲載図面からの当方の手によるトレース図です。

そこからさらに追加で視えてきたのが、前述した短波長側の排除という考え方であり、もしもあまり本格的に短波長側だけをカットしたくないのであれば (僅かに排除する程度なら)、むしろ「空気レンズ層の活用」を考えていたハズで、それはまさに後の時代、1951年に登場した「Summicron 5cm f/2」の光学系前群のような光学設計に突き当たっていたと考えられるのです(汗) ㊨光学系構成図はその実装光学系を示す特許出願申請書内掲載図面からの当方の手によるトレース図です。

ところが入手可能な硝材の中に、対応できるガラスが一切存在しなかったことが、先日アップした『第218話:Ernst Leitz GmbH Wetzlar (エルンスト・ライツ・ヴェッツラー) Summicron 5cm f/2《1st rigid:1957年製》(LM)』の説明からも、まさに掴めるのです。1951年の発売当時、何と硝材の調達先は・・英国だったのですッ!(驚)

確かに戦後の話であり、且つ20年後の状況なので、全てがそのままに該当しませんが、少なくとも「Summicron 5cm f/2」の状況を調べる限り、相変わらず戦前ドイツ~戦後ドイツまで含め (旧西ドイツ側を指す) SCHOTT社の技術革新が遅々として進んでいなかったことが・・視えてくるのです!(驚)

それでも上に挙げた㊨光学系構成図を見ると、それだけで当方が解説してきた事柄が確認できます。絞り羽根 (Summicronでは通常の平面型絞り羽根に戻っています) を挟んだ 色付凹メニスカスレンズは、互いに空間を広げて (間隔を広げて) 配置され、且つ互いの曲率もほぼ近似した湾曲面に仕向けているのが分かります。

つまり絞りユニットを透過してくる透過光の収光制御に、今回のモデルの硝材よりも屈折率とアッベ数で対応できている発展が、少なからずあったことが覗えるのです・・20年の経過ですから、いくら戦後すぐのタイミングでも、軍需に振り回されることなく硝材開発に専念できた環境の変化は、おそらく相当に大きかったように思いますね・・(涙)

如何でしょうか???・・このように光学系構成図を見ただけで光学設計の雰囲気が掴める、或いは変遷を辿ることができる話題に、当方などはもぉ~楽しくて仕方ありませんッ!(笑)

特にクラウンガラスとフリントガラスの違いにヒントを得られ、そこに屈折率とアッベ数のマジックが透けて垣間見られる醍醐味は・・オールドレンズッて、楽しいなぁ~!・・まさにそのままなのですッ!(笑)

・・これらの法則性を理解することで、光学系構成図が最も身近に捉えられますョ!(祈)

やはり写真撮影の道具なのですから、自分が撮った写真の写り具合を、自らのコトバで語れるようになったら、どんなにか気持ちが高揚するか・・そんな楽しみに惹かれませんか???

…………………………………………………………………………

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学硝子レンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学硝子レンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学硝子レンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

さらに光学硝子レンズの硝材として分類する時、大きく2種類に大別でき、 色付のクラウンガラスと、 色付のフリントガラスに別れます。これら硝材は「ソーダガラスの分類:クラウンガラス」と「鉛ガラスの分類:フリントガラス」とも言い換えられます。屈折率:1.60nd前後を境界とし、さらにアッベ数:50vdを境にして二分される硝材を指して、クラウンガラス (屈折率:1.60nd以下/アッベ数:50vd以上) またはフリントガラス (屈折率:1.60nd以上/アッベ数:50vd以下) と呼びます。

…………………………………………………………………………

←『AT141288B (1933-03-09)』スイス特許庁宛て出願

←『AT141288B (1933-03-09)』スイス特許庁宛て出願

Ernst Leitz GmbH在籍Max Berek氏発明案件

Max Berek (マックス・べレク) 氏による発明案件です。この掲載図面の光学系構成図を見ただけでも分かりますが、光学系前群と後群が極端に接近しています。さらに外径サイズまで前後群で近似しており、確かにこの光学系構成図を見ただけでレンジファインダーカメラ向けの光学設計であることが分かります (つまりフランジバックが短い)。

さらに前述のように、この前後群での外径サイズの近似値は、光学系前群側で口径比を明るく採ってきた (つまり大口径) 結果、それに見合う入射光の収差補正の観点から前後群で同一径に近づけるしかなかった理由には、前述のとおり当時の入手可能な硝材の技術に限界があったことを窺わせていると指摘できるのです。

㊧の特許出願申請書内記述を和訳した内容についてグリーン色文字で表記します。またその中で特に参考になる説明部分をブルー色文字で色付しています (赤色文字は当方の補足説明です)。

「2つのメニスカス状の発散レンズ素子が互いに対向するようなレンズは (絞り羽根の前後に配置されている凹メニスカスレンズを指す)、その発散レンズ素子に接合面が設けられていることが多い (2枚貼り合わせレンズのことを述べている)。経験上、このようなレンズは大口径、及び中程度から大きな対角画角に於いて、収差を非常に効率的に除去することが分かっている。しかしこれらのタイプの個々のバリエーションでは、様々な残留収差とその領域をどの程度目立たなくできるのかが異なる。詳しく調べると残っているのは球面収差の明確な領域か、球面収差の色収差のいずれかであり、後者はパンクロマティック乳剤を使用する場合に特に厄介である。或いは接線方向の束の球面収差が過剰に補正されていることがほとんどで、コマ収差の残留や、非点収差または歪曲雌雄差の中間領域が目立つと言える。それらの収差は全て同じ強度で目に見えるわけではなく、通常1つの収差が特に良く補正されている場合、もう1つの残留雌雄差がより顕著になる」との本格的な説明からスタートしている記述になります。

まさに当方のような今頃になって光学の勉強をしている人間にとって、教科書のような解説をしてくれている時点で、このベレク氏の心の器の広さが窺えます(祈)

この解説は、要は4群6枚ダブルガウス型光学系が広く一般的に採用され始めてきている状況を物語っており、当時の最新の光学設計の一つであったことを知らしめています(笑) 然しその中で収差補正について、それぞれの光学設計に課題を抱えながら開発していたことを自ら述べている点で、当時を窺わせる非常にありがたい解説だと指摘できるのです(涙)

つまりこの裏側に冒頭で解説してきた「硝材の技術革新が、光学設計に追いついていない状況」を暗に匂わせているような記述にすらみえかねません(汗)

その中で、それら課題を抱えている収差補正の問題は「球面収差と色収差のいずれか」であると明確に断言している点で、非常に勉強になるのです!(驚)

さらに「接線方向の束」とは、光学硝子レンズの外縁部 (つまりコバ端付近のことを指す) での屈折に伴う光束の集中箇所を指して述べており、要は「外縁部からの斜め光線」が過剰気味に補正されていることが多いこと指摘しています(汗)

そしてその結果「コマ収差/非点収差/歪曲収差」に於ける「中間領域」と言う表現を使っていますが、要は決定的に極度にこれら3つの収差に帰結する前の、中途半端な収差状態で残っていることを語っていると受け取れるのです(汗)

その結果、最後の一文に繋がるのですが、1つを補正すれば、もう一方が顕著に残ると言う・・同道巡りに陥っていることを語り、それこそが様々な競合他社の (或いは自分達がすでに開発している既知の発明案件を指して) 光学設計の課題でもある・・と受け取れるのです。

・・何と正直、且つ実直な説明なのでしょうか!(涙)

このような単なる (難しそうな) 特許出願申請書の内の記述から、何と光学設計者本人の性格が垣間見えると言う、ちょっとしたミステリアスに感じるのですが、それは当方だけなのでしょうか。

「本発明の主題は、上述の一般的なタイプのバリエーション (4群6枚ダブルガウス型光学系のことを指す) であり、これは全ての残留収差を同時に相殺するのに非常に有利であることが証明されている。この目的の為、少なくとも各発散素子 (凹メニスカスレンズを指す) は、可視スペクトルの全ての色を同時に集光し、対物レンズの長焦点距離側に凸面を呈し (第2群の2枚貼り合わせレンズを構成するもう1枚の凸メニスカスレンズを指している)、同時に空気に晒される発散素子の全ての面よりも曲率の小さい湾曲接合面を含んでいなければならない (つまり絞りユニット側に向いている湾曲面よりも、より緩やかな曲率で接着面を構成させることを述べていいる) 。発散素子の接合面はこのような特性の組み合わせにより、球面収差、コマ収差、非点収差といった主要な領域要素が大きい屈折面がシステム全体のどの点にも不要となる。その為、微調整を行った後、正の偏差は負の偏差によって完全に補正される為、各領域にはほとんど影響のない最小限の残留誤差が残る。これらのレンズを用いて得られたテスト画像は、画像全体に渡って非常に鮮明で、中間非点収差やコマ収差は発生しない。同時に歪曲収差を小さく抑え、場合によっては完全に除去することも可能である」と、その自信の程を語っています!(驚)

なかなかに自信タップリな主張ですが、これはあくまでもこの当時の、特に未だ白黒撮影が主体だった頃の話である点に配慮する必要があります。つまりカラー成分の256階調への振り分けを指して述べている内容であることを、先ずは大前提として勘案する必要があります (カラー成分の結像に向けた光学設計として開発していないことを、当方が述べています)。

従って巷では「Summar 5cm f/2はフレアが多めの印象」とか「開放ではボケが酷くピントが定まらない」或いは「前玉が軟らかすぎる為、キズがつき易い」などなど、悪評ばかりが目立ってしまっています(涙)

・・はたして本当にそのようなモデルなのでしょうか???(汗)

先ずフレアに関しては、確かに上記記述の中で中途半端な残存収差が残っている課題について取り組んでいることが示されていますから、一方を補正すればもう一方が顕著になると言う側面で考察するなら、極端な角度で透過してくる外縁光線の制御に、時として対応できていない懸念が残るので、確かにフレアに弱い側面は持っていると思います。

但し、それはカラー写真撮影した時の話であり、白黒写真撮影には相当に対処できているのではないかと考えます。何故なら、カラー成分のグレースケールへの変換は、必ずしもカラー成分の色味のままに、その濃淡を残したままの彩度で変換されないからです。

・・意外とこの点についても、真面目に考察して語っているサイトがありません(汗)

一意の波長帯域で突然にグレースケールの濃淡の境界から弾かれる為、例えば黄色とグレーと水色など中間色のグレースケールへの変換は、コロッと変移することがあります(汗) その結果、フレアとして記録されずに明るさや濃淡を加減するコントラスト表現の一部として、エッジ表現を支援する役目にだけ働いてしまうことがあると考えられます。

ところがカラー写真撮影の場合は、その変換が行われないので、そのままに色味が現れてしまい負の要素になっているとも受け取られるのです。

例えばまさに黄色とグレーと水色など中間色の縦ストライプが、複数並んでいる壁などを想定すれば、そのカラー撮影写真の見え方は、どんなに中間調のカラーリングでも「観ていると眼が辛くなってくる」みたいな感情が湧くのではないでしょうか・・(笑)

とこがそれが白黒写真になると、僅かな濃淡だけで隣接する、大変キレイな縦ストライプに観えてしまうから不思議なのです・・そういう話を申し上げていますッ。

従って一概に「このモデルはフレアに弱い」と結論づけるよりも、先ずは時代背景と光学設計を手繰り、できればこのように特許出願申請書の記述を調べて「それであれば (自分が納得できないなら) 白黒写真撮影に特化して使ってみるか」くらいの対応力を持ったほうが、良いように思いますね(笑)

特に今ドキのデジタル一眼レフカメラ/ミラーレス一眼レフカメラで使った場合、カラー成分の表現性は最もダイレクトに、且つ厳密に映し出される設定にセットされている為、この当時の白黒写真を前提にしたオールドレンズでのカラー写真撮影には、なかなかに厳しい環境だったりしますから、そういう部分にも配慮が必要なのではないかと思います。

また開放時のピンボケと言う話は、確かにフィルムカメラやレンジファインダーカメラであれば納得できる印象です。しかし今ドキのデジタル一眼レフカメラ/ミラーレス一眼レフカメラで撮影する場合は、仮にピーキング反応をONにセットすれば、間違いなく開放時にもピント面のピーキング反応は現れるので、決してピンボケではないと思いますね(笑)

少なくとも今回扱った個体の開放時の実写では、明確なピント面を視認でき、且つその解像度は当初バラす前時点の実写確認時点から「明確にピント面の際立ち感が増している」点で、十分にピント面を確認できる (視認できるではなく、ピント位置をチェックできることを現します) 状況に変わっています。

するとそこから見えてくるのは、オールドレンズのモデルの光学設計の話から離れた「個体別の過去メンテナンス時の状況」へと、話が移ることを示唆しているように受け取られるのですが・・如何でしょうか???(汗)

最後の「前玉が軟らかい」と言う認識が非常にヤバいです(笑)・・これは有名処のネット上サイト解説でも語られている点で、今だに拡散し続けている問題でもあり、全く以て厄介ですッ。

・・この点ついては後のほうで解説したいと思います。

…………………………………………………………………………

↑上の図は以前実測トレースした光学系構成図に、各群の光学硝子レンズの硝材を示す着色を施しています・・ 色付がクラウンガラスで、 色付がフリントガラスです。

❶ 1.620410nd、60.25vd:SK16 (重クラウンガラス)

❷ 1.620410nd、60.25vd:SK16 (重クラウンガラス)

❸ 1.581440nd、40.98vd:LF5 (ランタンフリントガラス)

❹ 1.567320nd、42.58vd:LF6 (ランタンフリントガラス)

❺ 1.620410nd、60.25vd:SK16 (重クラウンガラス)

❻ 1.620410nd、60.25vd:SK16 (重クラウンガラス)

←前出㊧の特許出願申請書内の掲載図面の中から切り出して引用しています。

←前出㊧の特許出願申請書内の掲載図面の中から切り出して引用しています。

この上㊧の図の中で「L1=L2=L5=L6=nD=1.6202:v=60.4」と言う記載なので、これが意味するのは、光学系の中で左端の前玉から順に構成1枚目、2枚目・・と進み、最後の後玉の6枚目までをそれぞれ「Ln」で現しています (nは構成の何枚目かの数値)。

つまり「1枚目=2枚目=5枚目=6枚目」であり、その結果、探索でピックアップできた硝材はドイツCarl Zeiss傘下のSCHOTT社製「SK16」と言う硝材であることが判明します。

さらに構成3枚目にランタン材を含有する「LF5」と言う少々珍しい (当時としては超割高な新種硝材) 硝材を使って研削しています。

問題だったのは構成4枚目の「LF6」です。同じくランタン材含有光学硝子レンズとして硝材をチョイスしましたが、実はこの硝材は当時の戦前ドイツSCHOTT社の製品コード一覧に載っていません(汗)

おそらくこのモデル専用に特別に配合して用意された特殊ガラスではないかとみていますが、一次資料が無いので分かりません。

「LF6」自体は、現在の光ガラス株式会社様の製品カタログから検索してきたので、当時のSCHOTT社内形式は、また別の名称であることが考えられます。

但し、そうだとしても、そもそも屈折率:1.5673ndと高く、且つアッベ数:42.8と低い為、通常多用されている硝材には該当しません(汗)

逆にアッベ数が高ければ該当する硝材が近似した屈折率で現れますが、絞りユニットの次に配置されている凹メニスカスレンズとなればフリントガラスである以上「アッベ数が命」なので、合わせて光学系後群であることから、まさに収光制御する真っ只中の光学硝子レンズであると指摘できるのです(汗)

結果、必然的に光線の分散度合いを高めている中で、屈折率だけはシッカリ高屈折率に仕向けており、屈折率を増す根拠にランタン材がやはり関わっているハズと考察した次第です。

そして何よりも、冒頭で説明したとおり「湾曲方絞り羽根」の介在により、絞りユニットを透過してきた光線の短波長側だけを高屈折率を活用させてカットし、他の中波長~長波長帯域の光線が分散しきってしまう前に透過させる必要性から、絞りユニットの次に来ている構成4枚目の「曲率を緩やかに設定してきた光学設計 (なるべくお早めに湾曲面にご到着下さいませ)」との考察に、まさにこの硝材「LF5とLF6」の高屈折率で低いアッベ数と言う組み合わせの根拠があるように考えられるのです!

・・アッベ数が低い値なので、光の分散度合いが高くなっている点がポイントですッ!

この構成3枚目❸と4枚目❹の凹メニスカスレンズの対向で、特に絞り羽根制御によってブル~とパープルの短波長側光線の不必要とする帯域を排除させているのが分かることを、長々と解説してきました。そしてその短波長側ブル~とパープルを排除したい理由は、一にも二にも三にも「球面収差補正」であると・・特許出願申請書内記述で語っていましたね(笑)

…………………………………………………………………………

さらにここで前述した前玉にも使われている「SK16が軟らかいからキズがつき易い」とする、某有名処の論調に対する当方の反論を述べたいと思います。

当方が『第60話:オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』で散々勉強しまくった中に、合成石英ガラスの堆積に関する学びがありました。光学硝子レンズは「ガラス質」なので、完璧な分子格子状を形成した結晶質では・・ありませんッ。

つまり「水」に溶ける特性を持つ素材である点に目を向けないと視えてきません(汗)・・かと言って、然しこれは溶解して硝材そのモノが溶けていく話を語っているのではありません。硝材成分の中から溶出していく分子レベルでの移動が起きる点に着目したほうが良いと語っているのですッ。

結果、おそらくは光学硝子レンズの表層面、ひいては被せられている蒸着コーティング層の金属質の劣化に伴う、硝材からのイオン溶出によって、初めて外気に対する堅牢性を喪失していくストーリーなのではないか・・と当方的には仮説を立てていますッ。

それを調べる為/検証する為に、再びChatGPTにお願いしました!(汗)

↑結論としては、巷で語られている「SK16は軟らかい」との認知が、該当しないことが物理的要素として語られました(笑) それは被せられている蒸着コーティング層の、おそらくこの当時なら単純な「MgF2 (フッ化マグネシウム)」のシングルコーティング層 (単層膜蒸着コーティング層) と推定できますが、特にそのようなMgF2の堅牢性にしか頼れなかった時代だと考えます。

↑結論としては、巷で語られている「SK16は軟らかい」との認知が、該当しないことが物理的要素として語られました(笑) それは被せられている蒸着コーティング層の、おそらくこの当時なら単純な「MgF2 (フッ化マグネシウム)」のシングルコーティング層 (単層膜蒸着コーティング層) と推定できますが、特にそのようなMgF2の堅牢性にしか頼れなかった時代だと考えます。

すると先に劣化していくのは蒸着コーティング層と判定ができ、特にそのクラック/亀裂から侵入してくる水分質の攻撃に瀕し、光学硝子レンズ表層面の劣化は相当厳しい環境に陥っていくと考えられます。

まさにその検証データがこの解答の中に挙げられており、当方の予測にほぼ近い結果が示されたと受け取っています(汗)

従って、ネット上で頻繁に (まるで申し合わせたように) 語られている「軟らかいガラス/前玉」との貶し方には、当方的には真っ向から対峙したい思いが強まりました!(涙)

もっと言うなら、まさに今回のオーバーホール/修理ご依頼で届いた個体の光学系、前玉に限らず光学系内の多くの群で「本格的なクモリ」を帯びていたワケで、当初バラす前時点の実写確認では「まさに夢中撮影ならぬ霧中撮影」だった次第です (開放撮影時が特に酷い)(笑)

然し、当方が処置したオーバーホール/修理工程の中で、その前玉や第2群に第3群、或いは後玉までを「ゴシゴシ、ゴシゴシ、ゴシゴシ」ヤリまくった次第ですから、巷で語られている「軟らかいガラス」が正しいなら、それこそご依頼者様がご存知である当初のキズの状況からまるで悪化してしまったことになります!(怖)

然し、リアルな現実には「スカッとクリアに戻り、確かに前玉の露出面の中心部だけに経年並みのキズが確認できる」状態にまで・・大幅に改善できたことをここに告知したいと思います!(祝)

しかもその中心部に残る経年並みのキズとは、あくまでも蒸着コーティング層 (シングルコーティング層) にほぼ限定したキズばかりであり、光学硝子レンズの表層面がエグレているキズは・・大変少ないのですッ!

従って、今回のオーバーホール/修理作業では、確かにゴシゴシとチカラを加えてヤリまくりましたが(汗)、それでも前玉露出面の中心部の蒸着コーティング層が剥がれる方向に仕向けられただけの話であり「可能な限りオリジナルなシングルコーティング層を残した」仕上がりに終わらせてあります。

これは確かに「残った瑕疵内容」として最後にご報告する義務と責任を帯びますが、だからと言って「クモリの除去」との観点から捉えるなら、当方だけが責められる要素には決して至らないと考えています・・(汗)

従って、少なくとも「Summar 5cm f/2」の「SK16」と言う硝材は、決して軟らかくないと、当方は判定を下しましたッ!(笑)

・・そういう偏重した語り草に、まるで要注意ですね!(笑)

それこそ「ちょっとした都市伝説」的に語り継がれている始末で、全く以て有名処の論調は厄介極まる次第です(笑) そうやって貶められて、まさにベルク氏も困った顔をしていると思いますね(笑)

↑↑上の写真はFlickriverで、このオールドレンズの特徴的な実写をピックアップしてみました。

ピックアップした理由は撮影者/投稿者の撮影スキルの高さをリスペクトしているからです。

(クリックすると撮影者投稿ページが別ページで表示されます)

※各写真の著作権/肖像権がそれぞれの投稿者に帰属しています/上記掲載写真はその引用で

転載ではありません。

❶ 一段目

左端から円形ボケの表出についてピックアップしています。相応にエッジが細く表出しますが、真円を維持することは非常に困難です(汗) 合わせてご覧のようにダブルガウス型の特徴としてグルグルボケの傾向が顕に影響してきます。

しかしボケ具合が素直なので、逆に言うなら二線ボケ傾向が少ない為、ご覧のように観ていて辛くなるような滲み方で違和感を感じません(汗)・・はたしてこれを指して「ピントが甘い」と言うのでしょうか???

例えば一番左端の1枚目の実写なら、ピント面が甘いと指摘するほど解像感が少なく見えません(汗) むしろ円形ボケのエッジは非常に繊細に、且つ明確に視認でき、素晴らしいと思いますね(涙)

また2枚目がまた素晴らしく、どうやったらこのように明暗/陰影/濃淡で潰れずに、コントラストを誇張させずに光源の円形ボケを写せるのか、そのスキルの高さに惚れ込みます(汗)

その傾向は、実は次の3枚目にも現れており、ピント面の解像感云々は確かに物足りなさを感じるのかも知れませんが、当方的にはむしろこのくらいの解像感のほうが違和感を感じずに安心して観ていられます!(祝)

当方は、いわゆる今ドキのデジタルなレンズの「眼が痛くなる解像感」にチョ~が付くくらい批判的なので(笑)、自分の眼の見えるがままに写ってくれるほうが、むしろ心の安寧を誘います・・(涙)

この3枚目で感心したのは、やはりコントラストが高く誇張されていないが為に、光の加減がダイレクトに伝わる写真として仕上がっている点です・・素晴らしい!(驚)

・・ちょっと、この真ン前に瞬間移動したくなった写真です!(笑)

きっと「光を感じる」と言うのは、こういうシ~ンなのではないかと思いますね(汗) 確かに日光を浴びているシ~ンもダイレクトに陽を感じられて良いのでしょうが・・お年寄りには光線が強すぎて辛そうです(笑)

そして最後の右端4枚目です!(驚)・・どうですかッ! この白黒写真でのグレースケールへの変換レベルの高さッ!!!(驚)

・・100点満点ですッ!(涙)

白黒写真でピント面の解像感を相応に残しながらも、背景の円形ボケの放射状の滲み方を、このように美しく仕上げられる写真スキルと言うのが・・マジッで羨ましいです!(泣) 次生まれ変わったら、少しは上手に写真が撮れるようになりたいですね(笑)

❷ 二段目

この段ではピント面の発色性に焦点を当てています。もう一目瞭然ですが(汗)、まさにため息混じりで「如何にオリジナルに忠実に素直な着色でカラー成分が記録されているのか」ちょとこれらの写真を観ていて鳥肌立ちましたね・・(恥)

しかも黄色とピンクの花弁の質感の違いがシッカリ表現できている点で・・オドロキです! また3枚目の実写では「陽の光を感じる温度感」を上手~く写し込んでいる点で、やはりこの撮影者の写真スキルの高さを感じます!(驚)

最後の右端4枚目は、つい思わず「香港」の写真をピックアップしてしまいました(汗)

当方は香港に2年半住んでいたので、この写真に即座に反応しますッ!(笑)・・と言うのも、実はこのタクシー (香港の広東語では的士と書いてタクシー) は香港のそこいら中を徘徊している、まるでトレードマークのような定形型なのですが(笑)、色味が違うのですッ!(泣)

調べるとすぐに分かりますが、撮影時の装着カメラボディが「Z6」になっていて、Nikonなのが分かります。さすがNikonで撮影すると、このように赤味が鮮やかになってしまうのかと、少々困ったりした1枚でもありますッ。特に中華系の方々になると、赤色に執拗に固執されるので、注意が必要です。

と言うのも、リアルな現実の実物/現ブツたるこのタクシーの色合いは、もっと朱色が強いのです。

もう少しオレンジ色を加えたほうが本物に近い発色になると、これを観ただけですぐに分かりますねッ!(笑)・・こういう部分がカメラボディ側の設定の問題として、忠実に撮るのか、自分好みにチョイスしてしまうのか、なかなかに悩ましいところです・・(汗)

❸ 三段目

この段では金属質や外壁などの被写体の素材感や材質感を写し込む質感表現能力の高さをチェックしています。特にあ~だこ~だ言うべき要素がありませんが(汗)、それでもやはり暗部への耐性が非常に高い光学設計であることに気づきますッ!(驚) その一方で最後の右端4枚目の実写で、陽が当たる木部の質感がちゃんと残せている点でも素晴らしいです・・と言っても、実はこのテーブルの天板は「突板」天板なので(笑)、モノホンの天然木で造られているワケではありませんね(笑) さらにその上からウレタン塗装している為、こういう光沢感に写ってしまうのは仕方なかったりしますッ。

元家具専門店に勤務していた為、そういう部分にも詳しかったりします(笑)

❹ 四段目

ここでは先ずは人物写真をチェックしていますが、少々撮影に使っている個体の光学系の状態が「ヨロシクない」のでフレア気味に偏重しています(汗) もっと明確に、下手すれば「空気感」まで写せるシ~ンであり、もう少し光源を写し込むコントロールをしていれば良かったと思いますね(汗) 人肌感が失われている点で、この個体の問題と明言できますッ。

次の2枚目の実写で白黒写真になると、即座にカラー成分の割り振りの違いに納得がいきます。

例えば壁面のグラデーションの滑らかさや、むしろ人肌感が増感している要素、光源の滲み方の増感などなど、グレースケールの世界の独特な波長制御の違いを、一つ前の実写と比較できるのがアリガタイです! また次の2枚で動物毛を確認できますが、決して解像感で動物毛の感触に負けていないことが分かり、決して「甘い」光学設計ではないと・・当方的には受け取っています(汗)

❺ 五段目

この段では空まで含めたグラデーションの表現性をチェックしています。空だけに限定していませんが、海原にしても実に質感タップリに残せている点で、この光学設計ってなかなかに素晴らしいと当方は諸手を挙げて絶賛ですッ!(笑)・・おそらく光線の処理に特にごわりを感じる光学設計に印象を受けますね(汗)

柵の金属質の表現性は、ピーカンの光の強さに負けていない点でオドロキです! それはその写真の地面のコンクリなのか何なのかの表現性とも比較すれば、如実に感じ取れますッ。

・・ト~ンが破綻していないと指摘できますね(汗)

さらに右端の4枚目の実写では、海原の表現性もたいしたものですが、それにも増して左手前の砂浜のイントネーションをちゃんと写し込めている点で、このモデルって凄いと思いますッ!(汗)

なお3枚目は、どうしても「香港 (Hong Kong)」に反応してしまうので、スミマセンッ!(笑) 香港島から九龍 (カオルン) サイド (中国大陸側) を眺めている1枚ですッ・・チョ〜懐かしいです(涙)

ハッキリ言って1年間の中でスカッとクリアに快晴になる日が、累計で10日ほどしか無いので (だいたい冬場)(笑)、多くはこんな感じでどんよりした印象になります(笑)

❻ 六段目

最初の2枚でディストーションをチェックしていますが、やはりMax Berek (マックス・べレク) 氏が特許出願申請書内で語っていたように、歪曲収差の補正がちゃんと体現できている点で・・ヤッパリ凄いですッ!(驚) しかも白黒写真で、何回も言いますが、黒つぶれしていませんッ!(汗)

壁面のレンガを相応に表現できている (写し込めている) 点で、当方的には100点です(笑)

さらに次の右側2枚は、冒頭で解説してきた「カラー成分のグレースケールへの変換過程」をチェックできるのでピックアップしています!

例えばカラー写真では左端中腹のグリーンな植物の薄い色付の小さな丘が、白黒写真で消失しています・・いえ、ちゃんと写っているのですが、何だか分からないのですッ。

これがカラー成分のグレースケールへの変換過程の一つを示しており、どの階調のグレースケールに割り振られるのかは、突然急変することがあるのが白黒写真の世界です。

従って、もともと白黒写真撮影しか念頭になかった光学設計ですから、扉の赤色がこのように明るいグレーに変換される一方で、青緑色の外壁の色味まで同系色化しています(汗)

これはおそらくベレク氏の恣意的な、故意に暗部の耐性を強化してきた光学設計の結果ではないかと、当方的には受け取っています(汗) 要は黒つぶれせずに、或いはその反対に白飛びも防ぎながらと言う、二正面作戦で光学設計してきた優れモノですッ!(驚)・・これ、意外に両方ともこなせているオールドレンズって言うのが少ないので、意外と使い易かったりしますッ。

❼ 七段目

この段は特に目的があってピックアップしていませんッ(汗) 気になった実写だけを並べています。

写真スキル面で、左端の1枚目の写真を撮ってしまう撮影者に・・敬意を表したいと思います!

まるでトトロが、そぉ~ッと登場しそうなシ~ンです!(驚) これで雨が降っていたら、まさに映画のワンシ~ンだったりですね!(笑)

・・こういう滲み出しを表現できるオールドレンズッて言うのは、やはり貴重だと思いますね!

確かに中心の明部は、少々白飛び気味ですが、そこまで露出を上げたことで、むしろ滲みの分好きを非常上手~くまとめ上げていると思います!・・素晴らしいッ!!!

次の2枚目は、むしろ真逆の理由でピックアップしました。空のグラデーションに屋根の質感、然しそれにもまるで負けていないホワイトの色調と質感を、シッカリと完璧に写し込んでいる点で、なかなかこういう実写を残せないのがオールドレンズだと思うのですが、このモデルは公然と平気でヤッてしまいます!(笑)

次の2枚も「香港」の写真で、3枚目は水上生活者の自宅を撮っている写真です。2022年の撮影ですから、今だに香港には水上生活者が住まうことを顕しています。中央奥のほうに焼けてしまった「水上レストラン」の残骸が残っていますから、アバディーンと言う住所地の写真であることが分かります・・「水上レストラン」の中華料理は、マジッで美味しかったですッ!(涙)

最後の右端4枚目も「香港」ですが(笑)、実は香港島に唯一在る競馬場で、当方はこのすぐ横のマンションに住んでいたので、夜半まで煌々と明るかったのを今でも覚えています(汗)

部屋の窓を開けていると、徐々に歓声が沸き上がっていき、頂点に達すると同時にブーイングならぬ「あ~ぁ」みたいな嘆きの声/音が、観衆の騒音として聞こえてきます(笑)

❽ 八段目

この段では光源を含む写真の状況をチェックしています。大変美しいゴーストが残せるのが、戦前ドイツで造られていたオールドレンズであることを・・忘れさせます!(驚)

2枚目と3枚目の写真は、やはり撮影している個体の光学系の問題の影響が、大きく現れてしまっている写真ですが、そんな中でも「光源の雰囲気を的確に写し込める素晴らしさ」は、まさに特筆に値すると思いますねッ!(涙)・・マジッで大好きですッ!(笑)

光源が柔らかい光を浴びさせている一方で、緑黒板のチョークの印象がステキに残せている点で、やはりこのモデルは解像感を有し、且つ中央の鋭さは相当なレベルではないかと感心しますッ。

さらに最後右端の4枚目で確定ですッ! 白黒写真でここまで自然なグラデーションを写し込んで、立体的、且つ空気感を呈してピント面の植物の質感を写し込んでしまう表現性に・・ひたすらに脱帽しかありませんッ!(驚)

…………………………………………………………………………

・・如何でしょうか、少々褒めちぎり気味の印象も無きにしも非ずですが(笑)、それはそれで「まさに実写」ですから『在るがままの姿』としてこのモデルの光学設計の素晴らしさを体現できたと・・当方は信じていますね!(祈)

・・だから大好きなモデルの一つなのですッ!(笑) ベレク様、最高ですッ!(祈)

詰まる処、冒頭のほうで散々説明してきた「フレア制御」の問題・・特許出願申請書内の記述で語られていた外縁部からの斜め光線の話・・は、実はこのように暗部の耐正強化として「特に白黒写真撮影に於いて、明部に置き換えさせるが如く、強力に波長制御してきた」のではないかと、当方的には今結論づけしている処で御座いまする(汗)

さらにその中で、意外にもオドロキが隠せなかったのは、カラー写真撮影時の「発色性の (オリジナルへの) 忠実さ」ですッ!(驚) おそらくここまで忠実に残せるとは本人すら考えていなかったであろう、まさにデジタル技術の賜物なのであり(笑)、今ドキだからこその楽しみとして味わえる要素と指摘できそうですね・・(汗)

その意味で「とにかく何が何でも美しく白黒で残したい」ならまさにベストマッチングなオールドレンズと言えそうですし「巷で貶されるほど堕ちていない、忠実な発色性の光加減がとッてもとても上手な戦前モデル」と言うカラー写真撮影にも効力を発揮する・・或る意味万能レンズ・・みたいな存在なのでは、ないでしょうかッ。

それはまさに「空気まで撮る」と揶揄される世界観のLeitz/Leica製オールドレンズの中にあって、そこまでカリッカリに解像感張りに仕上げていない「ニュートラル、且つ美意識的に表現できる、むしろ貴重なLeitz/Leica製オールドレンズ」との捉え方をするなら・・それはまた異なる角度から観られるLeitz/Leica製オールドレンズの楽しみの一つになりませんか・・ねッ(汗)

・・皆さんはどのような印象を抱かれたでしょうか???

光学設計から入り込み、その結実としての道理がちゃんと通り、且つ納得できる実写に裏打ちされてしまった点で・・たまには光学系構成図から、お手元のオールドレンズの真髄を、覗き見するのも、楽しいかも知れませんョ!(笑)

・・是非、お試しあれッ!(祈)

![]()

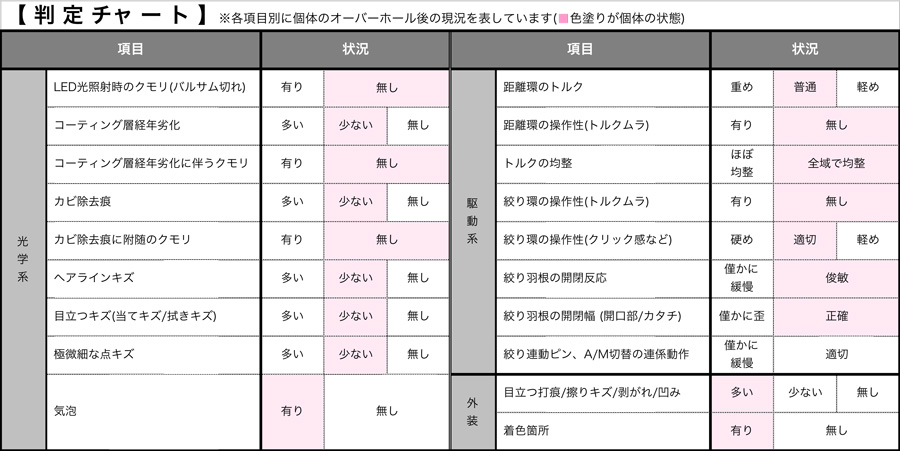

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

今回届いたオーバーホール/修理ご依頼の個体は「絞り環が重くトルクが均整ではない、特定の箇所を掴んだ時だけスムーズに回せる」と言う点と「距離環のロックツマミがロックされない」さらに「光学系内のクモリが酷い」と言う3点です・・!

確かに当初バラす前時点の実写確認では「コントラスト低下が酷い」状況を確認しましたし、それに合わせて無限遠位置でのピント面の解像感が・・足りないような印象ですッ。アンダーインフと言うところまで解像感が足りないのではなく、おそらく光路長が極々僅かに狂っていると思いますね。つまりピント面のピーク/山の前後動での際立ち感が無いのです(汗)・・このモデルなら、もっとピシッと合焦してくるハズです。

↑当初バラし始めた時に取り出した光学系の中の後玉です。赤色矢印で指し示している箇所に「反射防止黒色塗料」が相当の厚みで着色されていました (おそらくプライマー下地処理されています)。そしてそもそもこの後玉でクモリを生じていたのは、その「反射防止黒色塗料」のインク成分です。蒸着コーティング層と化学反応してしまったのか、普通に光学清掃しただけではすぐに除去できなかったので、少しゴシゴシと清掃して除去しました。

↑当初バラし始めた時に取り出した光学系の中の後玉です。赤色矢印で指し示している箇所に「反射防止黒色塗料」が相当の厚みで着色されていました (おそらくプライマー下地処理されています)。そしてそもそもこの後玉でクモリを生じていたのは、その「反射防止黒色塗料」のインク成分です。蒸着コーティング層と化学反応してしまったのか、普通に光学清掃しただけではすぐに除去できなかったので、少しゴシゴシと清掃して除去しました。

その際、オレンジ色の矢印で指し示している、光学硝子レンズとのモールド限界面にまで「反射防止黒色塗料」が着色されていた為、光学硝子レンズを光学清掃しても、すぐに再び滲んできます(汗)

仕方ないので、その限界部分 (フチ) も溶剤で溶かして除去している次第です (右側のオレンジ色の矢印部分が除去したところ/左側はまだ途中)。

ブルー色の矢印で指し示している箇所は蒸着コーティング層ですが、光学清掃する前時点で既にご覧のように中心部だけ蒸着コーティング層が剥がれています。

最終的にはグリーン色の矢印で指し示している箇所のように、本来の製産時点のメッキ加工が露出してきたところで、ようやく光学清掃をスタートできます。

実は、前玉も全く同じで、どういうワケかレンズ銘板からフィルター枠のネジ山部分まで全てが着色されていました。やはり光学硝子レンズの外周部分に滲み出しが、相当頑固にこびりついており、1回の光学清掃では全く意味を成さず、先ずは溶剤を使ってレンズ銘板とフィルター枠のネジ部の着色を全て除去してから、ようやく光学清掃に入って、都合4回目でクリアに戻りました。

↑上の写真は以前扱った個体からの転載です。今回の個体から取り出した第1群 ~ 第3群までも全く同じ状況で上の写真と同一なので、撮影を省きました (念のため、今回の個体から取り出した前玉の外径サイズを、デジタルノギスを使い実測しましたが同一でした)。

↑上の写真は以前扱った個体からの転載です。今回の個体から取り出した第1群 ~ 第3群までも全く同じ状況で上の写真と同一なので、撮影を省きました (念のため、今回の個体から取り出した前玉の外径サイズを、デジタルノギスを使い実測しましたが同一でした)。

光学系前群を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味しています。従って後群側は絞りユニットを境に向きが反転する為、グリーン色の矢印の向きも反転しています。

ご覧のように、このモデルの光学系は第1群前玉 ~ 第4群後玉までの全てがモールド一体成型されており、前群側は筐体外装の一部を成す為に真鍮材/ブラス材で造られ、後群側は全て格納してしまう為、黄銅材でモールド一体成型されています。

結局しつこい本格的なクモリは、この第2群と第3群の凹メニスカスレンズ面の内側まで溶け出してきていたインク成分であることが判明しました。

やはり前玉や後玉と同じように頑固に付着していた為、光学清掃時にゴシゴシやって除去しています(汗)

これらの事実から、4群全てで「反射防止黒色塗料」のインク成分によってクモリを帯びていたことが判明しました(汗) 実際これら着色されていた「反射防止黒色塗料」は、おそらく2種類が使われていたように推察できる剥がれ方だったので、光学硝子レンズ面まで滲み出していたインク成分は、そのうちの1種類ではないかと見ていますが、分析したワケではないので不明なままです。

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。本来鏡筒の外側はクロームメッキ加工が施されているのですが、この個体は既にメッキが完全に剥がれきっており、剥き出しになっていた真鍮材/ブラス材の地が経年の中で茶色に酸化/腐食/錆びていた為、当方の手により『磨き入れ』を行い、上の写真のように仕上げています(汗)

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。本来鏡筒の外側はクロームメッキ加工が施されているのですが、この個体は既にメッキが完全に剥がれきっており、剥き出しになっていた真鍮材/ブラス材の地が経年の中で茶色に酸化/腐食/錆びていた為、当方の手により『磨き入れ』を行い、上の写真のように仕上げています(汗)

グリーン色ラインで囲っている範囲には切り欠き/開口部/スリットが用意されており、この上から被さる絞り環の両サイドに空いているネジ穴を通して、貫通ネジが刺さることで、この鏡筒内部にセットされる絞りユニットの「開閉環」と連結します。

従って絞り環を回すと、この鏡筒内部の「開閉環」が回るので、絞り羽根がダイレクトに開閉動作している駆動原理になっています。

すると今回のオーバーホール/修理ご依頼の瑕疵内容の一つであった「絞り環が重くトルクが均整ではない、特定の箇所を掴んだ時だけスムーズに回せる」と言う問題に関わるパーツを洗い出した時、次のようになります。

❶ 絞り環 (特に絞り環の内壁の状況)

❷ 鏡筒の絞り環格納位置 (特に接触面の状況)

❸ 絞り環の貫通ネジ用の穴 (特にネジ山の状況)

❹ 貫通ネジの直進性 (特に貫通の終端が変形していないかどうか)

❺ 鏡筒の切り欠き/開口部/スリットの状況 (摩耗や削れなど)

❻ 絞りユニット内開閉環 (摩耗や削れなど)

❼ 湾曲型絞り羽根組込後の開閉環との整合性 (浮き上がりや変形/抵抗など)

❽ 全て組込後の駆動状況 (スムーズ且つ平滑かどうか)

❾ その他の要素

・・こんな感じで逐一チェックしていくことになります。

これら❶ ~ ❽の内容が、この瑕疵の問題に関するチェック項目として、当方の考察上で挙がってきた仮説なので、そもそもこの考察をミスっていれば意味がありません・・(汗)

ちなみに❾のその他の要素とは、例えばニコイチなどによって、そもそもこれらパーツ同士の整合性が成されていない場合を指します。実際これは今まで14年間扱ってきた3,532本のオールドレンズの中で数多く判明している事実なので、オールドレンズの構成パーツの一部をニコイチ/サンコイチで代替転用してきて組み合わせ、一つのオールドレンズとして組み上げているケースは、数え切れません・・(涙)

「ニコイチ/サンコイチ」とその所為自体を否定はしませんが、それはあくまでも「処置なし」との判断から、仕方なく最終的に行われるべき話であって、瑕疵を認めただけで即座に「ニコイチ/サンコイチ」に進んでしまう考え方には・・当方は明確に反対派ですッ!

いわゆる改善をする為に何一つ努力せずに (試みようとせずに)、別の個体から転用してきてしまう「安直な考え方」に賛同できませんッ!

然し、リアルな現実にそういう所為を公然と平気で行っている有名処のプロの整備会社様が存在することを発見してしまったが為に、現在市場流通しているオールドレンズの多くに対して、当方の疑念は消えることがありません(涙)

「純正の代替用パーツを用意している」と語れば聞こえは良いですが、詰まる処、ジャンク個体から転用してきているだけの話であって、はたしてその転用してくる代替パーツすら「適正」であるのを保証できるのか、まるで関知していない時点で、そういう企業姿勢に疑問しか残りません!

要は、瑕疵の原因究明を・・していないのです(笑) 即座に代替転用に走ってしまう為、そもそも様々な瑕疵についての対処能力すら・・そのようなプロの整備会社なのに・・アリマセンッ!(笑)

・・それで「プロ」を名乗られるのですから、たいしたものです(笑)

↑㊧は一つ前に掲出した同じ鏡筒ですが、前玉側方向からさらに内部を覗き込んだ角度で撮影しています。㊨は湾曲型絞り羽根の上から被さる「開閉環」です。

↑㊧は一つ前に掲出した同じ鏡筒ですが、前玉側方向からさらに内部を覗き込んだ角度で撮影しています。㊨は湾曲型絞り羽根の上から被さる「開閉環」です。

↑同じ写真ですが、㊨「開閉環」をヒックリ返して、本来の正しい向きで撮影しています。すると「開閉環」の両サイドに穴が用意されています (ブルー色の矢印)。この穴にやはり絞り環の両サイドに用意されているネジ穴にネジ込まれる貫通ネジの先端部分が刺さります。

↑同じ写真ですが、㊨「開閉環」をヒックリ返して、本来の正しい向きで撮影しています。すると「開閉環」の両サイドに穴が用意されています (ブルー色の矢印)。この穴にやはり絞り環の両サイドに用意されているネジ穴にネジ込まれる貫通ネジの先端部分が刺さります。

「刺さります」と記載したのは、まさにそのとおりであり、このブルー色の矢印で指し示している箇所の穴はネジ穴ではありませんッ。

逆に言うなら、もしもネジ穴として用意してしまったら、貫通ネジのネジ込みに対する抵抗/負荷/摩擦が生じてしまい、この「開閉環」の金属材として黄銅材である点から「応力反応」まで勘案する必要性が生じてしまいます(汗)

それを排除したいが為に「単なる穴」として、貫通ネジの先端が刺さるように仕向けてきた製品設計なのが理解できるのです (つまり貫通ネジの先端は単なる棒状になっている)。

・・こういうことまでちゃんと考えて、整備しているのでしょうか???(笑)

また赤色矢印で指し示している箇所には「湾曲型絞り羽根」の位置決めキーと言う金属製の棒状が刺さって軸として機能します。

すると分かりにくいですが、この12個の穴が空いている箇所自体が「湾曲している」のです。

つまりここに刺さる湾曲型絞り羽根の湾曲度合いは、この箇所の湾曲面に適合している状態である必要が・・あります!

何故なら、この箇所の形状は変形しようがありませんが、一方の刺さる湾曲型絞り羽根のほうは、いくらでも経年の中で、或いは下手すれば過去メンテナンス時の整備者の所為により変形していることがあるからです(汗)

実際、今まで同型モデルで整備してきた中で、3本の個体で12枚の湾曲型絞り羽根全てが同一の湾曲面を維持しておらず、重なり合って閉じていく際の「六角形が歪になっていた」次第です(汗)

さすがに湾曲レベルを修復するのは至難の業で(汗)、修復できた個体もあれば、できなかった個体もあります(涙)

実はこのモデルの湾曲型絞り羽根にプレッシングされている「キー」と呼称する金属製の突出は、一般的なオールドレンズであれば「円柱の完全な棒状」であるのに対し、これら湾曲型絞り羽根にプレッシングされている突出は「樽形状の変形型」をしています!

何故なら、絞り羽根の全面が湾曲している為、その開閉動作時に円柱としてキーを用意してしまったら「開閉の途中で刺さっている先の穴にカジリついてしまう」からです(汗)

それを防ぐ意味から「樽型形状」として研削してプレッシングしているワケで、そういう些細な面までちゃんと確認している整備者が・・おそらく皆無です(笑)

逆に言うなら、この湾曲型絞り羽根は「開閉動作時に互いに浮き上がりのチカラを活用させている駆動している」製品設計として備わっていることが理解できます。

つまりそれだけのマチ幅を空間として「開閉環」との間に用意しているハズで、それによって互いの湾曲面からの反発を上手く相殺させていると言う概念が推察できるのです。

・・それが「樽型形状のキーの根拠」なのです!

↑実際に組み込まれている湾曲型絞り羽根を並べて拡大撮影しました。2つの形状で設計されており、🅰タイプと🅱タイプに6枚ずつ別れます。それぞれに開閉キーと位置決めキーが備わりますが、もっと拡大撮影していれば良かったのですが失念しています(汗)

↑実際に組み込まれている湾曲型絞り羽根を並べて拡大撮影しました。2つの形状で設計されており、🅰タイプと🅱タイプに6枚ずつ別れます。それぞれに開閉キーと位置決めキーが備わりますが、もっと拡大撮影していれば良かったのですが失念しています(汗)

開閉キー側を見れば、おそらく樽型形状なのが分かると思いますが、位置決めキー側も同じ形状です・・先端部分がすぼまっており、同様にプレッシングされている根元部分もすぼまっている結果、真横から見ると樽型に見えるのです(汗)

この形状から、湾曲型絞り羽根の湾曲面の反発をこの樽型キーの形状を以て相殺させていたことが分かります。

↑こんな感じで互いに2つのカタチの湾曲型絞り羽根が重なり合っていきます。この角度から見たほうが「樽型」の様子が分かり易いかも知れませんね(汗)

↑こんな感じで互いに2つのカタチの湾曲型絞り羽根が重なり合っていきます。この角度から見たほうが「樽型」の様子が分かり易いかも知れませんね(汗)

従って、前のほうで解説した「位置決めキーが刺さる先の鏡筒側の湾曲面 (赤色矢印で指し示している箇所のこと)」のカタチに整合する状態で、これら12枚の湾曲型絞り羽根が重なり合わない限り「抵抗/負荷/摩擦が増大していく道理」なのが・・ご理解頂けるでしょうか???(汗)

そういう反発を相殺したいが為に「樽型キー」を設計してきた趣旨が・・分かるでしょうか???

然し残念ながら、湾曲型絞り羽根のほうの形状は、必ずしも一定ではなく、おそらくは過去メンテナンス時の整備者の手によって形状を操作されているのではないかと考えますが、真実は不明です。

詰まる処、当方が確認できるのは「正六角形に開閉するのかどうか」だけであり、その開閉時のカタチが歪だからと言って、これら湾曲型絞り羽根の形状をムリに操作すると、その形状の違いから生じてしまう「抵抗/負荷/摩擦/反発/応力」が即座に「樽型キーの根元部分」に一極集中してきます(怖)

結果、下手すればキーの脱落を招きかねないので、手出しできません!(涙)

これはハッキリ明言しますッ。何故なら、プレッシングの根本が小径になっている為、どう考えてもそれらの反発してきたチカラの増大が考えられるからです。

従って、残念ながら湾曲型絞り羽根が実装されていた場合、その湾曲度合いの整合性を正す作業は、よほど明確に「この1枚のカタチだけがおかしい」と判明しない限り、手を出せないのです。

←なお「開閉環」は、当初バラした直後は㊧のように経年の酸化/腐食/錆びによって変質しています(笑)

←なお「開閉環」は、当初バラした直後は㊧のように経年の酸化/腐食/錆びによって変質しています(笑)

前述のとおり、湾曲型絞り羽根にプレッシングされているキーが「樽型」として製品設計されてきた分、その負担を少しでも軽減したく『磨き研磨』を処置している次第です。

↑上の写真も以前赤った個体からの転載写真です。10ま今まで組み込んでから、最後の2枚を残すところで撮影しています。すると開閉動作に際し「正六角形を維持する」ことが必然である中で、ご覧のように2種類の形状の違いから「重なり具合が掴める辺がある」ことに気づけます。

↑上の写真も以前赤った個体からの転載写真です。10ま今まで組み込んでから、最後の2枚を残すところで撮影しています。すると開閉動作に際し「正六角形を維持する」ことが必然である中で、ご覧のように2種類の形状の違いから「重なり具合が掴める辺がある」ことに気づけます。

例として示していますが、赤色矢印が指し示している箇所の2つの辺の重なり具合と、ブルー色の矢印が指し示している箇所の2つの辺の重なり具合に違いが認められます(汗) ブルー色の矢印のほうは、ほぼ2つの辺が一つに重なるように近接していると判定できるからです。

このような違いが一つ前の工程で解説していた内容になるのです。

ところが、このような違いが既に生じているにもかかわらず、観る限り「正六角形を維持」しながら開閉動作するのです(汗)

つまり、電子検査器械で検査しない限り、12枚の湾曲型絞り羽根の湾曲面が全て同一なのかどうかは・・掴めません。

何故なら「開閉動作が正六角形を維持」しているように見えるなら、赤色矢印が指し示している箇所の2つの辺の重なり具合が正しいのか (互いの間隔が広いほう)、ブルー色の矢印のほうが正しいのか (互いの間隔が近いほう) の判定ができないからです。

・・これが根拠が掴めても処置できない、対処できない理由です!(涙)

「湾曲型絞り羽根」の微調整が、どうして難しいのか、ハードルが高いのか、ご理解頂けたでしょうか???(汗) 決して逃げる為の言い訳ばかり述べているのでは、ありませんッ。

↑今回の個体写真に戻ります。湾曲型絞り羽根の組み込みが終わったところです。如何ですか、キレイな正六角形を維持しています。

↑今回の個体写真に戻ります。湾曲型絞り羽根の組み込みが終わったところです。如何ですか、キレイな正六角形を維持しています。

↑斜め方向から撮影するとこんな感じに、ドーム状に前玉方向に膨れ上がっている閉じ方なのが分かると思います・・それで当方は「カメレオンの眼」と呼んでいます(笑)

↑斜め方向から撮影するとこんな感じに、ドーム状に前玉方向に膨れ上がっている閉じ方なのが分かると思います・・それで当方は「カメレオンの眼」と呼んでいます(笑)

この正六角形の開口部が、グリッグリッと上下左右に動いたりしたら、まさにそのまんまですョね???(怖)

少なくとも今回の個体は、前述した2つの辺の重なり具合が6箇所全てで同一に見えるので、湾曲型絞り羽根の「湾曲レベルの違い」は非常に少ないようにお寝いますし、実際上の写真の状態で開閉動作させても、大変スムーズで平滑なのです (引っかかりや抵抗などは一切感じません)。

↑絞り環をセットして貫通ネジ (両サイドの赤色矢印) で内部の「開閉環」に、ブルー色の矢印の箇所で (穴に) 刺さった状態です。

↑絞り環をセットして貫通ネジ (両サイドの赤色矢印) で内部の「開閉環」に、ブルー色の矢印の箇所で (穴に) 刺さった状態です。

ところがこの時点で試しに開閉動作させると「開放側で強い抵抗/負荷/摩擦を感じる」ことになります(涙)・・然し反対側の最小絞り値側では適正、且つ正常です。

↑赤色矢印が指し示している箇所の直上に基準「●」マーカーがありますが、この位置に刻印絞り値が来るのが本来適正です。

↑赤色矢印が指し示している箇所の直上に基準「●」マーカーがありますが、この位置に刻印絞り値が来るのが本来適正です。

するとこのモデルは最小絞り値側の「f/12.5」位置がピタリと合致するよう製品設計されているので、逆に開放側はご覧のようにグリーン色の矢印の位置まで「f/2」刻印がズレます。

何故なら、絞り羽根が重なり合った時、互いの接触面積が開放時よりも増大している中で、接触面積の小さい方向に応力が働く力学的現象であり「面外反り (めんがいそり)」と呼ぶらしいです(汗)

↑当方が勝手に考察して自分なりに結論づけしていた道理でしたが、ChatGPTで調べると様々な物理的、力学的現象が重なって、確かに最小絞り値側方向に近づくに従い「絞り羽根は上方向に膨らむチカラが働く」ことが理解できました。

↑当方が勝手に考察して自分なりに結論づけしていた道理でしたが、ChatGPTで調べると様々な物理的、力学的現象が重なって、確かに最小絞り値側方向に近づくに従い「絞り羽根は上方向に膨らむチカラが働く」ことが理解できました。

ところが今回の個体で問題なのは、この原理とはまるで別の話です。それを説明する為にここまでChatGPTを使いながら説明してきました。

絞り環操作した時「開放時だけ即座に絞り羽根が完全開放に開かない」のです(汗)・・つまりChatGPTで調べた最小絞り値側の原理とはまるで反対の話です。

これが実は今回のご依頼内容の一つの瑕疵内容の因果になっているようです。

絞り環を開放位置まで回した時、実は赤色矢印の位置で詰まって停止します。「f/2」の位置まで達していない為、内部を覗き込むと「確かに絞り羽根が僅かに顔出ししている状態」なのです。

ところが2~3回、開放側で絞り環操作を前後させると、次第に完全開放まで絞り羽根が開かれます。つまり1回の操作だけで完全開放しないことを語っています(汗)

都合4回バラして再び湾曲型絞り羽根を組み込んだり、開閉環をセットしたり、或いは絞り環との貫通ネジによる締め付け試したりしましたが、いずれでも結果は同一です。

そこでさらに前の工程に戻って、湾曲型絞り羽根の2つの辺の重なり具合をチェックしましたが、前のほうで説明した赤色矢印とブルー色の矢印のような違いは起きていませんでした・・(汗)

しかも湾曲型絞り羽根の開閉動作時には「正しく正六角形を維持」したまま開閉動作しているのです。

残念ながら、このような思考錯誤を繰り返しましたが、湾曲型絞り羽根の湾曲面の変形なのか、一部の樽型キーの垂直性が失われているのか、原因が掴めていません・・申し訳ございません。

↑従って最小絞り値側でも● マーカーにに対してピタリの位置で停止する時と (ちゃんとカチンと音が聞こえてシッカリ停止する)、そうではない場合が現れます。

↑従って最小絞り値側でも● マーカーにに対してピタリの位置で停止する時と (ちゃんとカチンと音が聞こえてシッカリ停止する)、そうではない場合が現れます。

いずれも2~3回絞り環操作を、細かく前後させて試していると正しい位置で停止します。開放側も同じく2~3回の再操作で完全開放まで開ききってくれます。

申し訳ございませんが、原因が分からないので、処置のしようがありません。取り敢えず、瑕疵で問題になっていたスムーズに開閉動作できない点についてのみ正常操作できるように戻っています。

↑上の写真は、今度は後玉側方向から鏡筒内部を覗き込んだ時の写真です。

↑上の写真は、今度は後玉側方向から鏡筒内部を覗き込んだ時の写真です。

↑スライド筒/沈胴筒に対して、右に並べた光学系後群格納筒が入り、赤色矢印の位置に3方向からイモネジで締め付け固定します。

↑スライド筒/沈胴筒に対して、右に並べた光学系後群格納筒が入り、赤色矢印の位置に3方向からイモネジで締め付け固定します。

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

イモネジがネジ込まれて固定する場所は、グリーン色の矢印で指し示している箇所の「くの字型の窪み」です。

↑グリーン色の矢印で指し示している箇所に、3箇所のイモネジ締め付け痕が確認できました。

↑グリーン色の矢印で指し示している箇所に、3箇所のイモネジ締め付け痕が確認できました。

↑この3箇所のイモネジ締め付け痕のどれか1つだけが製産時点であり、正しい締め付け固定位置になります。

↑この3箇所のイモネジ締め付け痕のどれか1つだけが製産時点であり、正しい締め付け固定位置になります。

↑光学系後群の光学硝子レンズも光学清掃を行い、当方の手にて「反射防止黒色塗料」を再着色したところです、当初バラす前時点には、コバ端着色にポツポツと白い浮きが複数現れていたので、それをキレイに戻しています。

↑光学系後群の光学硝子レンズも光学清掃を行い、当方の手にて「反射防止黒色塗料」を再着色したところです、当初バラす前時点には、コバ端着色にポツポツと白い浮きが複数現れていたので、それをキレイに戻しています。

↑光学系後群格納筒を正しい位置でイモネジにより締め付け固定すると、次は右に並べたロック用の爪環をグリーン色の矢印のようにネジ込んで、やはりイモネジを使って締め付け固定します。

↑光学系後群格納筒を正しい位置でイモネジにより締め付け固定すると、次は右に並べたロック用の爪環をグリーン色の矢印のようにネジ込んで、やはりイモネジを使って締め付け固定します。

爪のロック位置は、赤色矢印で指し示している箇所の3つの爪の長さとカタチが僅かに異なる為、1箇所で決まっており、その1箇所で爪ロックした際に「指標値が真上に来る」よう調整して組み上げます。

逆に言うなら、市場流通している個体の中で「指標値が真上に来ていない」個体は、これらスライド筒/沈胴筒の側面中腹に位置する3本のイモネジを一度緩めてから、指標値が真上に来る位置で再び締め付け固定すれば適正な位置に修正できますね(笑)

但しその時、必ず爪方向からスライド筒/沈胴筒を突き上げつつ、合わせて同時にスライド筒/沈胴筒も爪宝庫に押し込みながらイモネジを締め付けないと、ガタつきの発生原因になります(汗)・・それがイモネジが絞め付けられる先の「くの字型の窪み」なので、そのくの字型のフチ部分にイモネジが突き当たってしまったら、ガタつきの原因になるのです(笑)

時々、スライド筒/沈胴筒と距離環などの鏡胴「後部」とで「1㎜ほどの間隔でガタつきが発生している」個体があるのは、そういう整備時のミスだったりしますね(笑)

・・こういう部分も「観察と考察」の必要性だったりします(笑)

↑実際は「空転ヘリコイド」をご覧のようにスライド筒/沈胴筒に差し込んでから、爪の環をネジ込んで絞め付け固定します (グリーン色の矢印)。するとブルー色の矢印で指し示している箇所の「爪とその受け側」が一致してスライド筒/沈胴筒をロックできるようになります。

↑実際は「空転ヘリコイド」をご覧のようにスライド筒/沈胴筒に差し込んでから、爪の環をネジ込んで絞め付け固定します (グリーン色の矢印)。するとブルー色の矢印で指し示している箇所の「爪とその受け側」が一致してスライド筒/沈胴筒をロックできるようになります。

3箇所用意されている爪は、それぞれの長さとカタチが僅かに違う為、爪が噛んでロックできる向きは「1箇所/1方向」だけになる為、その位置に指標値が真上に来るよう絞め付け固定すれば良いだけの話です(笑)

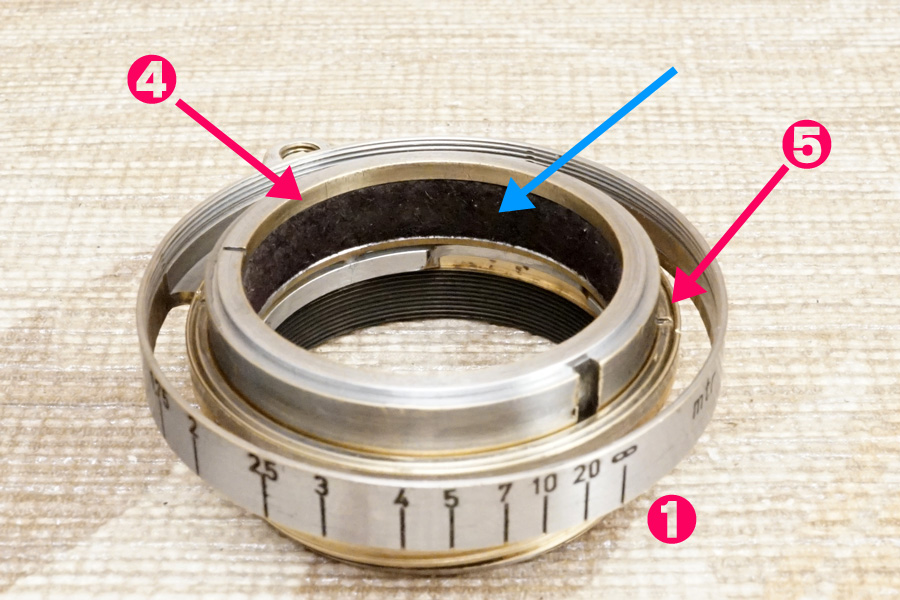

❶ 距離計連動ヘリコイド

❷ マウント部

❸ 飾り環

❹ 空転ヘリコイド

❺ 空転ヘリコイド用封入環

❻ 制限環

❼ ロック用ツマミ

❽ ロック用爪環

❹ 空転ヘリコイドにはその内側に「不織布」が貼られており (ブルー色の矢印)、今回の個体はその不織布がはだけなかったので、そのまま使っています (つまりスライド時/沈胴時の抵抗感は当初バラす前時点と変わっていません)。

バラしている時にこの不織布がはだけてしまうと、組み上げの際にスライド筒/沈胴筒が入らなくなる為 (不織布の繊維がはだけて起毛してしまう為)、その場合は仕方ないのでこの不織布を剥がして、新しい不織布を貼り直す必要が起きます・・その場合、不織布が新しい為、スライド筒/沈胴筒のスライド時/沈胴時の抵抗感が硬くなったりして変わることがあります。

↑マウント部に距離計連動ヘリコイドを正しい無限遠位置が来るようネジ込みます。さらにその中に❻ 制限環をセットします。この制限環が無限遠位置と最短撮影距離の位置の両端で、カツンカツンと突き当て停止させているパーツになります。

↑マウント部に距離計連動ヘリコイドを正しい無限遠位置が来るようネジ込みます。さらにその中に❻ 制限環をセットします。この制限環が無限遠位置と最短撮影距離の位置の両端で、カツンカツンと突き当て停止させているパーツになります。

その時、ブルー色の矢印で指し示している箇所のように「直進キー」と言う役目で空転ヘリコイドに刺さることで、距離環を回すと空転ヘリコイドが持ち上がって繰り出したり/収納したりを行う原理です。

↑実際に最短撮影距離位置まで距離環を回した時の空転ヘリコイドの繰り出し状態を撮影しました。グリーン色の矢印で指し示している箇所を見ると「直進キー」の役目の突出が刺さり、空転ヘリコイドが繰り出されている状態なのが分かります。

↑実際に最短撮影距離位置まで距離環を回した時の空転ヘリコイドの繰り出し状態を撮影しました。グリーン色の矢印で指し示している箇所を見ると「直進キー」の役目の突出が刺さり、空転ヘリコイドが繰り出されている状態なのが分かります。

なお今回のこの個体には、空転ヘリコイドの外壁のフチに、複数の痕跡が残っており (赤色矢印) おそらく過去メンテナンス時の整備時に、誤ってこの空転ヘリコイドを少し斜めに入れてしまい「カジリついてしまった」ことが分かります。

カジリつくとまるで動きませんから、仕方なく何かの工具を使って強く掴んでムリヤリ外した為に、このような複数の凹んだキズが残っています。

↑飾り環を距離環にネジ込みました。当初バラし始めた時にこの飾り環が硬すぎて、カニ目レンチを掴んでいた右手の甲をピキッと痛めてしまい、その際に赤色ラインで囲った領域でカニメレンチによってキズをつけてしまいました・・申し訳ございません!

↑飾り環を距離環にネジ込みました。当初バラし始めた時にこの飾り環が硬すぎて、カニ目レンチを掴んでいた右手の甲をピキッと痛めてしまい、その際に赤色ラインで囲った領域でカニメレンチによってキズをつけてしまいました・・申し訳ございません!

この分のお詫びとして、ご請求金額から当該代金を差し引いています・・スミマセンッ。

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。残ってしまった瑕疵内容は以下になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。残ってしまった瑕疵内容は以下になります。

《残ってしまった瑕疵内容》

❶ 絞り環の操作時、開放側で絞り羽根が完全開放しないことがある

❷ 光学系内前玉と後玉に蒸着コーティング層の劣化が残っている

❸ ロックツマミのロックが効かないことがある

・・以上3点です、申し訳ございません。

❶ 絞り環の操作時、開放側で絞り羽根が完全開放しないことがある

前のほうで説明した絞り環操作時「f/2」が、ピタリと●刻印に合致しないことがある点です。2~3回前後動を繰り返していると、次第に絞り羽根が開ききって完全開放になります。

湾曲型絞り羽根の開閉動作で「正六角形を維持」している結果、湾曲型絞り羽根の湾曲面のカタチが正しく一致していないのか、キーが垂直を維持していないのかの判定ができず、原因が分からない為、処置できません・・申し訳ございません。

「正六角形を維持」できている為、湾曲面の形状が一致していないことを考えにくいのですが、検査する方法もありません (一応重ね合わせると合致しているように見える/触ってもそう感じる)。

❷ 光学系内前玉と後玉に蒸着コーティング層の劣化が残っている

これは当初バラす前時点から既にこの状態だった為、そのままになっています。

❸ ロックツマミのロックが効かないことがある

これは原因が分かりましたが、その改善を処置することが物理的に不可能なので、諦めました。後のほうで解説します。

なお、ご依頼内容であった瑕疵については、❶を除き絞り環もスムーズに操作できるように改善できています。光学系内のクモリも除去完了しています。ロックツマミは以下の説明にご留意頂ければロックするようにご使用頂けます。

↑スカッとクリアに戻りましたが「気泡」はそのまま残っています。

↑スカッとクリアに戻りましたが「気泡」はそのまま残っています。

◉ 気泡

光学硝子材精製時に、適正な高温度帯に一定時間到達し続け維持していたことを示す「証」と捉えていたので、当時の光学メーカーは正常品として「気泡」を含む個体を出荷していました (写真に影響なし)。

但し、中望遠レンズ以上の焦点距離などのモデルの場合、大きく出現した玉ボケの内側にそれら「気泡」の影がポツポツと写り込む懸念は高くなります。

↑前後玉の中心部の蒸着コーティング層は剥がれが進行している状態のままです。せっかくオリジナルな蒸着コーティング層が残っているので、クモリに至っていなければそのまま使うほうが良いと考え、蒸着コーティング層の一部剥がれを残したままにしています。

↑前後玉の中心部の蒸着コーティング層は剥がれが進行している状態のままです。せっかくオリジナルな蒸着コーティング層が残っているので、クモリに至っていなければそのまま使うほうが良いと考え、蒸着コーティング層の一部剥がれを残したままにしています。

なお赤色矢印で指し示している箇所が当初バラす前時点は「反射防止黒色塗料」で着色されていましたが完全除去しています。入射光の直進性から、これら箇所には製産時点に被せられていたメッキ加工そのままに仕上げています。ここに「反射防止黒色塗料」を着色しまくると、再びインク成分によるクモリの発生へと繋がる為、いつまで蒸着コーティング層の耐えられるか分からないので、今回の整備では不必要と判定して「反射防止黒色塗料」を着色していません。

↑湾曲型絞り羽根は「正六角形を維持」したままキレイに開閉しますが「残ってしまった瑕疵内容」の❶だけは改善できていません・・申し訳ございません。

↑湾曲型絞り羽根は「正六角形を維持」したままキレイに開閉しますが「残ってしまった瑕疵内容」の❶だけは改善できていません・・申し訳ございません。

↑ロックツマミについて説明します。赤色矢印で指し示している箇所のツマミ部分と、グリーン色の矢印で指し示している箇所のロック板が、互いにネジ込みによりガッツリ填っています。

↑ロックツマミについて説明します。赤色矢印で指し示している箇所のツマミ部分と、グリーン色の矢印で指し示している箇所のロック板が、互いにネジ込みによりガッツリ填っています。

ロックツマミのロックが効かない原因は、このグリーン色の矢印で指し示している箇所のロック板が経年の中で擦り減ってしまったことによります。

従って赤色矢印のツマミを少し回すと、それに合わせてロック板のほうも回るので、回すとシッカリとロックするように変わります。

然し、それを維持できない為 (構造として接着/固着などができない) ロックが効かなくなった時は、ツマミを回すくらいしか手がありません・・申し訳ございません。

↑絞り環側基準●マーカーと、指標値環側基準▲マーカーの位置を縦ラインに合わせています。

↑絞り環側基準●マーカーと、指標値環側基準▲マーカーの位置を縦ラインに合わせています。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認など行い、微調整して仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認など行い、微調整して仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

(あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません)

↑こらは今回の付属品ではありませんが、haoGe製マクロヘリコイド付マウントアダプタなので、最大で5㎜まで繰り出し/収納ができます。するとオリジナルな仕様のままに無限遠合焦させつつも、近接撮影したい時は赤色矢印のようにローレット (滑り止め) を回せば、全体が最大で5㎜分繰り出される結果、近接撮影が実現できます。

↑こらは今回の付属品ではありませんが、haoGe製マクロヘリコイド付マウントアダプタなので、最大で5㎜まで繰り出し/収納ができます。するとオリジナルな仕様のままに無限遠合焦させつつも、近接撮影したい時は赤色矢印のようにローレット (滑り止め) を回せば、全体が最大で5㎜分繰り出される結果、近接撮影が実現できます。

↑こんな感じでローレット (滑り止め) がロック解除ボタンまで回りきると、最大の5㎜分の繰り出しになります。オリジナルな仕様の無限遠位置まて戻したければ、単にローレット (滑り止め) をブルー色の矢印方向に回せば良いだけです。

↑こんな感じでローレット (滑り止め) がロック解除ボタンまで回りきると、最大の5㎜分の繰り出しになります。オリジナルな仕様の無限遠位置まて戻したければ、単にローレット (滑り止め) をブルー色の矢印方向に回せば良いだけです。

ローレット (滑り止め) は無段階なので、好きな場所で止めても構いません。その時の繰り出し量は当然ながら最大値の5㎜以下になっています。

最終的に仕上がった今回の個体を装着して、ミニスタジオで実写してみると「最短撮影距離:46cm」まで近接撮影できていることが実測できたので、これはこれでありがたいマウントアダプタではないかと思います(笑)

特にSONY系ボディをお使いの方で、且つLeitz/Leica製オールドレンズの最短撮影距離の短縮に興味関心がある方には、ローレット (滑り止め) を回さなければオリジナルの無限遠位置のままなので、十分に一つの選択肢になると思います。

無限遠位置 (当初バラす前の位置と同じ/ピタリの状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f2.0、被写体までの距離:49m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:25m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、30m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の50m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

なお撮影時の対角画角としては、計算すると35㎜判フルサイズ36㎜ x 24㎜にて「対角画角:46.793°」になります。

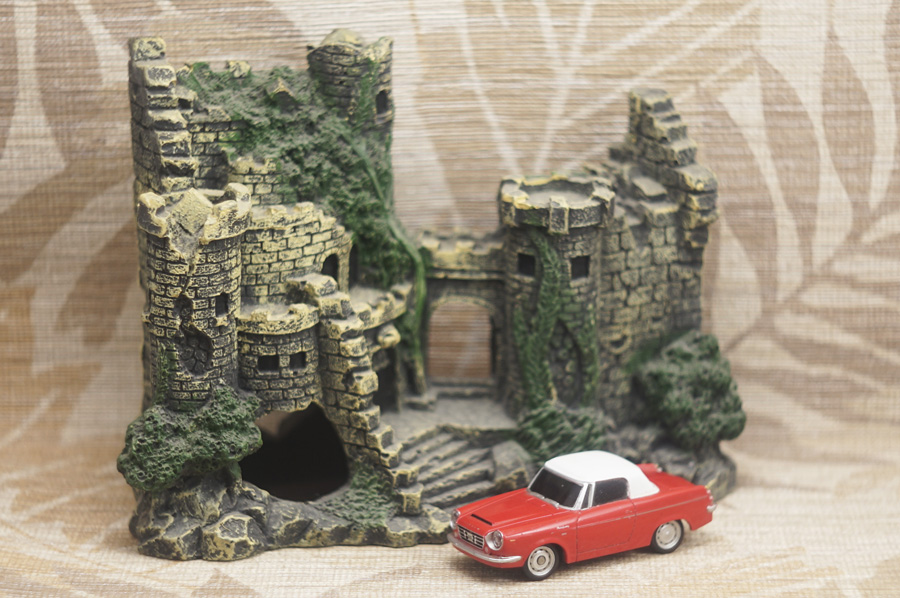

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフードは付属品を装着しています。

2枚目の実写が、前述したマクロヘリコイド付マウントアダプタに装着した時の46cm近接撮影です。

↑絞り環を回して設定絞り値「f/2.2」での撮影です。2枚目は同じ絞り値による46cm近接撮影です。

↑絞り環を回して設定絞り値「f/2.2」での撮影です。2枚目は同じ絞り値による46cm近接撮影です。

↑f値は「f/4.5」に上がりました。おそらくオリジナルの撮影状況ではこのf値が最もピークの描写性能を示していると考えられます。

↑f値は「f/4.5」に上がりました。おそらくオリジナルの撮影状況ではこのf値が最もピークの描写性能を示していると考えられます。

↑f値「f/6.3」です。オリジナルの撮影ではこのf値で「回折現象」の影響が現れ始めています。

↑f値「f/6.3」です。オリジナルの撮影ではこのf値で「回折現象」の影響が現れ始めています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので、光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られると、その背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑f値「f/9」での撮影です。大陸絞り:f/9は、現在の国際絞りで「f/22」に相当するため、本格的な「回折現象」の影響が確認できます。

↑f値「f/9」での撮影です。大陸絞り:f/9は、現在の国際絞りで「f/22」に相当するため、本格的な「回折現象」の影響が確認できます。

↑最小絞り値「f/12.5」での撮影です。このように46cmと言う近接撮影は、例えばオリジナルの状態で撮影していて絞り値を上げてきた時 (絞ってきた時) 画の解像度やコントラストに影響が強いなら、むしろ近接側に繰り出してしまい、最小絞り値の方向まで絞り羽根を閉じることで対処できる場合もあります (もちろん近接するので対角画角は変化する)。

↑最小絞り値「f/12.5」での撮影です。このように46cmと言う近接撮影は、例えばオリジナルの状態で撮影していて絞り値を上げてきた時 (絞ってきた時) 画の解像度やコントラストに影響が強いなら、むしろ近接側に繰り出してしまい、最小絞り値の方向まで絞り羽根を閉じることで対処できる場合もあります (もちろん近接するので対角画角は変化する)。

今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。ご期待に沿うことができず、本当に申し訳ございません。お詫び申し上げます。

なお、引き続き次のモデルの作業に入りますが、大変申し訳ございませんが、右手の甲を痛めてしまった為、作業できるまで1週間ほど養生する必要があります。申し訳ございません。

どうぞよろしくお願い申し上げます。