🅰

![]()

今回扱うのは一番最初の製産ロットから数えて6番目と言う極初期に製産された2,500本の中の一本です。1959年の発売ですが、1958年から既に製産はスタートしていたようで、製造番号帯のカウントが始まっていました・・。

今回扱うのは一番最初の製産ロットから数えて6番目と言う極初期に製産された2,500本の中の一本です。1959年の発売ですが、1958年から既に製産はスタートしていたようで、製造番号帯のカウントが始まっていました・・。

1958年の製産が2ロットで合計2,400本。翌年1959年の発売年には4ロットを製産しており総数6,900本ですが、今回扱った個体はその年の最終、第4ロット2,500本に含まれていました。

日本国内のサイトを探索すると、凡そSUMMILUX 50mm f/1.4については実写に関するレビュー記事ばかりが目立ち、肝心なこのモデルの素性を理解できるサイトが一つもありません(汗)

まぁ~、確かに今頃、Leitz/Leica製オールドレンズについて探っている当方のほうがおかしいと言う立場なのですが、もう少しちゃんと解説してくれるサイトがあっても良いと思います・・。

仕方ないので、先ずはSUMMILUX 50mm f/1.4のモデルバリエーションを示す、自分用の一覧を作成する作業からスタートすることになりました。

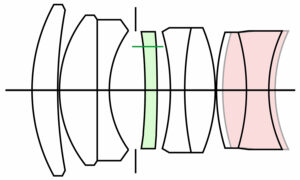

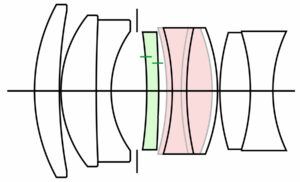

↑上のモデルバリエーション一覧は、光学系構成を基準に作成したかったのですが、一方で筐体の外装意匠面での相違も含めた製品設計上の変更も多く、それも加える必要が生じてしまい、両面から区分けしています。但し、それぞれの世代別の年代が連動して表記しているものの、製造番号帯だけは世代別に連動しておらず、あくまでも該当する年代の期間に区切って示しているにすぎませんから、ご注意下さいませ。

↑上のモデルバリエーション一覧は、光学系構成を基準に作成したかったのですが、一方で筐体の外装意匠面での相違も含めた製品設計上の変更も多く、それも加える必要が生じてしまい、両面から区分けしています。但し、それぞれの世代別の年代が連動して表記しているものの、製造番号帯だけは世代別に連動しておらず、あくまでも該当する年代の期間に区切って示しているにすぎませんから、ご注意下さいませ。

従って一般的な分類に倣って世代別を分けていません。基準は光学設計の変更を以て世代別の分類区分を基本としつつも、その中で製品設計の変化に「分割」手法を使い世代にまとめています。

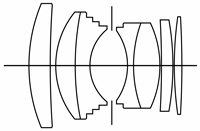

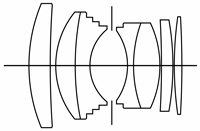

またこれら光学系構成の中で第1世代~第2世代までは、今まで扱ってきた個体から取り出した時の光学ガラスレンズ群を、デジタルノギスを使い当方の手により実測できている為、その実測値に基づく光学系構成図としてトレースしており、この点も今現在ネット上に掲載され続けている多くの光学系構成図とは、曲率も厚みも空間距離もまるで違う点、ご留意の程お願い申し上げます。

ちなみに第3世代だけは、当時のカタログからのトレース図になっています。

さらに第4世代~第5世代までの現行品については、LEICAのテクニカルデータシートに掲載されていた掲載光学系構成図から、当方の手によりトレースしています。その際、ご覧のように「aspherical lens (非球面レンズ)」の位置と、その光学ガラスレンズの表裏面で「何処がどのように非球面の湾曲に仕上げられているのか」まで特定させた上で、光学系構成図内に緑色着色して明示しています。つまり非球面の湾曲を特定することで、透過していく光線光路まで調べがつくという着眼点です。

さらに第5世代とした「Classicシリーズ」を除き、フローティングシステムを実装している要素についても、それらトレースの際に探求を進め、フローティングの「駆動域」を光学面から探求し特定しています。その駆動域を示すためにピンク色着色を背後に被せて明示することで、どちらの方向にどれだけ移動するのかを示しています。ちなみにフローティングシステムのレンズ群は、上の光学系構成図内で黒色枠線で示しているのが「無限遠位置の時のポジショニング」なので、必然的にピンク色着色の位置は「最短撮影距離の時」と言う道理になり、そのような挙動を掴むことで光学系内を透過していく光線光路を正しく掴むことが適います。これは光線光路を逆算的に掴んでいく手法を採っている為、テクニカルデータシートの掲載図面とMTF曲線グラフを根拠に、最終的には使用硝材まで特定作業を進める予定です。

ちなみにどうしてこれらフローティングシステムが、無限遠位置を基準として描かれていると特定できたのかと言えば、それはそもそもの光学設計が「無限遠位置、開放f値一定基準」で設計されるからです (単なる当方の憶測ではないのです)。

つまり特許出願申請書内の記述や、そもそも特許出願申請書内に掲載される光学系構成図は、必ず焦点距離:100mm、開放f値を一定とし、無限遠位置を基準にすることによる「相似設計理論」に基づくものだからなのです。これは1880年代以降、採用され続けている特許出願申請書記述時の定式なのです。

これら事実を当方が初めて知ったのは、2023年末に旧東ドイツのMeyer-Optik Görlitz (マイヤーオプティック・ゲルリッツ) 製オールドレンズ、Primoplan 58mm f/1.9 Vの特許出願申請書探索の時、その特許の記述内に焦点距離:100mmとの記載を見て、初めて疑念を抱き調べ始めた結果学べた内容だったのです(恥)

ガウス近軸理論の定式化 (1841年) ― 焦点距離と無限遠結像の基礎 ―

1841年、カール・フリードリヒ・ガウス は光学に於いて、光軸近傍を通る微小角の光線のみを対象とする「近軸理論」を数学的に定式化しました。この理論では三角関数を一次近似で扱い、光学系を線形な関係として記述します。

近軸理論により、無限遠位置に於ける結像条件を基準に、焦点距離・主点位置・倍率といった基本量が明確に定義できるようになりました。ここで重要なのは、この理論が像の成立位置を扱うための「枠組み」であり、開口や像質、収差状態を対象としていない点です。光学系を絶対寸法ではなく比例関係 (比例スケール化) として整理できるとの考え方が、この段階で数学的に保証されました。

つまりそれまで定式化されていなかった光線の振る舞いを、非線形な個別現象として扱わず、焦点距離・主点位置・倍率といった量による比例関係 (線形系) として記述可能であることを、光学理論として初めて明示した点に、この近軸理論の本質があります。

アッベによる設計理論への展開 (1873年) ― 相似設計の定義 ―

1873年、エルンスト・カール・アッベ は、無限遠位置での結像状態を基準に、焦点距離と開放f値を与えた条件下でレンズの曲率・厚み・レンズ間隔を「比率」として扱う設計理論を示しました。この比率を保ったまま光学系全体を一様に拡大/縮小し (つまりスケール化)、異なる焦点距離への展開を活用する手法を「相似設計」と呼び定義しています。特許出願申請書で焦点距離100mmが用いられるのは、この比率関係を基準値として活用しているからなのです。

…………………………………………………………………………

このような2つの理論を知ることで、前述フローティングシステムの光学系構成図内に於ける位置関係を「特定」へと結びつけることが適います。特許出願申請書の探索を常としている当方には、既に周知の理論でしたが、黒色枠線が無限遠位置であることが確定することで、その前後に空いているスペースこそが、移動量の目安を示しているとの道理に繋がるのです (但しもちろんそのスペース全量を使いきるべき話ではありませんから、必ず光線光路に依拠します)。

この時、光学系構成図を単なる『カタチ』としてのみ扱ってしまうと、これらの事柄は全く導き出されず視えてきません。フローティングシステム、或いはテクニカルデータシート内で「Focusing Lens」と記載されているにもかかわらず、その記載位置の意味が記されていない事実について疑念を抱かず見てしまう時点で、単なる『カタチ』としてしか捉えていないと自覚するべきなのです。もしも読者に配慮するのであれば、最低限「infinite position」くらいの注意書きがあって然るべきですが、その有無以前に光学系構成図を見て疑念を抱かない時点で、残念としか言いようがありませんね。

ちなみに日本語のほうのLEICAテクニカルデータシートで「フォーカスレンズ」と同じ位置に印刷されているのはミスであり、フォーカスレンズとフォーカシングレンズとでは、意味が全く違っていて同義ではありません (何故ならフォーカスレンズは光学上、固定だから)。おそらく日本語化してPDFファイルに仕上げる際の、スタッフによるミスだと推定できます(笑)

・・光学系構成図は、このように活用することで、また別の尺度の機会を得られるのです。

結果導きたいのはそれら光線光路制御により、どの収差をどのように制御してこれらモデルの描写特性へと導いたのかを探り、そもそもの発明案件たる特許出願時点の開発概念と比較することで、量産化のタイミングで、何がどのように変遷していったのかまで研究を進めたいワケです。

・・それは大前提として、特許出願時の内容は、決して量産品の光学設計に一致しないと言う事実の再確認だからです。

このようなフローティングシステムの駆動状況まで掴んで説明しているサイトは・・現状皆無・・ですから(笑)、光学系に興味関心がある方にはオモシロイ内容に仕上がっているブログではないかと思っています。わざわざ光学系内部でフローティングさせながら、何をしているのかまで含め、その目的と役目について後の解説では言及して探っていきます。

このような手法を使って探って解説しているサイト自体がそもそもありませんから(笑)、この研究手法が巷では、いえ皆様にとっても、あくまで『異端的』にしか映らないことは、重々承知です。当方は既に流布されている多くの言い分に、ただ単に倣うことに抵抗感が強い為、必ず自分の納得感を得て初めて前に進める結果、このような構成になっていますこと、予め皆様にはここで明確にお詫び申し上げたいと思います・・go・men・na・sai!。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

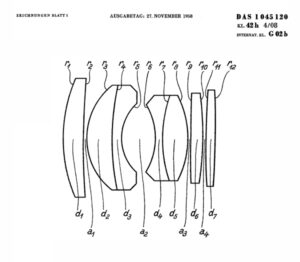

←『DE1045120B (1957-08-24)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE1045120B (1957-08-24)』ドイツ特許省宛て出願

ERNST LEITZ GmbH在籍 Otto Zimmermann (オットー・ツィマーマン) 氏とGustav Kleinberg (グスタフ・クラインベルグ) 氏、及びEugen Hermanni (オイゲン・ヘルマンニ) 氏3名にる発明案件

Eugen Hermanni氏は後にElmarit 90mm f/2.8 I型の発明案件を掲出しています (本人のみによる発明実績はそれだけ)。

海外特許検索サイト「Espacenet」に最初にアクセスすると「以下のアクションを完了して、あなたが人間であることを確認してください」と表示されチェックボックスが現れる為、チェックを入れて下さい。詐欺サイトでも何でもありません (セキュリティチェックの画面であり安全です)。

像面平坦性と非点収差を両立させた発明概念 ― 配置と役割分担の明確化 ―

この発明は、ガウス型写真レンズ (前後でほぼ対称性を持ち、明るさと収差バランスを取りやすい写真用レンズ形式) を前提に、像面の平坦性 (画面全体でピント面が同一平面上に平坦に結像する性質) と非点収差 (画面周辺で縦方向と横方向のピント位置が一致しなくなる収差) を同時に低減することを目的として、それぞれの光学ガラスレンズの配置と役割分担を整理した、光学設計の考え方を示している (主張している) 発明案件です。

特に重要なのは、設計概念として、物体側 (前玉側) と像側 (後群側) という両端の位置に正レンズ系 (凸レンズ系を意味する) を配置し、その正レンズ系により、絞り羽根前後に隣接する負のメニスカスレンズ (貼り合わせレンズのこと) を囲む構成を採用している点にあります。

この配置によって、どのレンズ群がどの収差を引き受けるかという屈折力 (光を曲げて像を結ばせるチカラ) の役割分担が構造的に整理され、その結果として像側に配置された「2枚の正レンズが像の成立を主導する」設計が成立しています。

さらに絞り羽根直後の貼り合わせレンズと、その先に位置する2枚の凸系レンズには、高屈折率の硝材、且つ中程度のアッベ数 (透過光線の波長別の色分散の程度を示す指標) を持つ材料を用いることが示されており、これによりペッツバール和 (像面が平らになるか湾曲するかを決める量) を、ゼロに近づける制御が執られています (つまり平坦化を狙った)。

従来の明るいレンズでは、高屈折率ガラスを用いることで像面の平坦性は改善できても、非点収差 (方向によってピント位置が異なる収差) が残りやすい傾向がありましたが、像面を整えながら非点収差も同時に抑制できる構成として実際に特許出願申請書内で主張されています。

加えて、第1群の物体側正レンズ (前玉) と、第2群の負のメニスカス貼り合わせレンズ (絞り前側) との間隔を、焦点距離に対して一定以上確保することが、歪曲収差 (画面周辺で直線が曲がって写る現象) の低減に有効である点も示されています。

総じて本特許出願申請書における発明の主旨は、数値条件そのものを直接の主題として掲げるのではなく、レンズ配置と屈折力の役割分担を発明要件として定義している点にあります。

…………………………………………………………………………

実はこのモデルの実装光学系、もっと言えば先の特許出願申請書DE1045120Bを見た時、即座に思い浮かんだ光学設計があります・・それはHorace William Lee (ホレス・ウィリアム・リー) と言う光学設計技師が開発した光学系構成図でした。しかしその発明案件は戦前の1930年に掲出されているのです・・この特許の27年前です!(驚)

・・ネット上で、この点について言及しているサイトが一つもありません!(汗)

←『US2019985A (1930-12-26)』米国特許庁宛て出願

←『US2019985A (1930-12-26)』米国特許庁宛て出願

KAPELLA LTD.在籍Horace William Lee (ホレス・ウィリアム・リー) 氏発明案件。

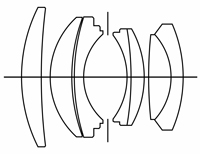

ご覧のとおり、この特許出願申請書に掲載されている光学系構成図は、とても似ているように見えませんか???(笑) もちろん各群や構成の光学ガラスレンズの曲率や厚みに空間配置には違いがありますが、典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系の後玉の次に、さらに「もう1枚凸レンズ系を配置する」概念そのモノは・・同一なのです!(驚)

・・ここで特許出願申請書の定義について説明したいと思います。

特許出願申請書とは何か ― 発明を固定せず管理し続ける制度 ―

特許出願申請書とは、ある発明についてその技術内容を文章と図面で公開し、国家に対して当該発明概念に独占権を与えるべきかどうかの判断を求めるための公式文書であり、製品説明書や設計図そのものではなく、発明という考え方を法的に定義することを目的とした制度文書です (特許権を有効化したい国単位で申請する必要があります)。

審査官が審査しているのは発明の完成度や性能の優劣ではなく、特許請求の範囲に記載された発明概念が新規性・進歩性・産業上の利用可能性・記載要件を満たしているか、すなわちその考え方を一定期間独占させても社会的に不合理が生じないか、また独占範囲をどこまで許容できるかという点であり、ここで行われているのは価値判断ではなく「独占の線引き」です。

こうして付与される特許権とは、特許請求の範囲に記載された発明の内容について他者の無断実施を排除できる権利であって、独占しているのは具体的なモノではなく発明として定義された考え方そのものであるため、製品が存在しなくても、実施されていなくても、理論的構成であっても成立するという性格を持っています。従って必然的に特許出願申請書の掲出の後、実際に量産品が登場したにしても、それとの一致性は本来ありません。これが大原則です。

特許権は原則として出願日を起算日として20年で失効し、この存続期間の考え方は現在も多くの国で共通に継承されていますが、その期間中であっても年金 (維持費) が未納であれば権利は途中で失効するため、特許権は自動的に維持されるものではなく、権利者が継続的に管理意思を示し続けることで初めて存続します (一部の期間で、米国だけが50年としていた時期がある)。

さらに歴史的な特許群を調査すると、発明者個人が最初に特許公告番号を得た後、退職や異動などにより当該発明者が不在となった後に、在籍していた企業や後継主体が同一または実質的に同内容の発明を再度出願し、新たな公告番号として権利を取得している事例が多数確認できますが、これは発明が企業活動の中で継続的に利用/管理される対象である以上、発明者個人の在籍有無とは切り離して、企業側が権利の維持・再確保、あるいは権利期間の再定義を目的として、制度上許容される範囲で再出願や権利整理を行ってきた結果と整理できます。

以上を踏まえると、特許出願申請書とは一度成立した発明を永続的に固定するための文書ではなく、一定期間ごとに独占の存否と帰属、そして独占範囲を更新・再定義し続けるための制度上の運用枠組みとして運用されてきたものと理解するのが、制度趣旨に最も沿った整理です。

…………………………………………………………………………

上記に特許出願申請書の定義とその仕組みについて説明を付しました。これにより初めて特許出願申請書の性格が皆様に読み取られた (理解された) と受け取っていますが、如何でしょうか???

従って、話を戻した時、前出の特許出願申請書DE1045120Bを見た時に、確かに1930年時点のLeeの特許出願申請書掲載図面と「その光学系構成図の近似性 (瓜二つ)」だったワケですが、逆に言えばだからこそこのLeeの発明案件が記憶に残っていたことにもなっています。何故なら、当方は既にこのLeeの特許出願申請書の研究が終わっていたからです。それはこの5群7枚拡張ダブルガウス型光学系の発明が、1950年代以降ではなく、戦前のしかも1930年時点で開発されていたことにオドロキを覚えたからに他なりません。

皆様も同じだと思いますが、1950年代以降にこの5群7枚拡張ダブルガウス型光学系を、様々な光学メーカーが採用していた事実を既に知っている中で、1930年と言う実に早い段階で、近似した光学系の発明が成されていた点に疑念を抱く必要があったのです。何故なら1950年代以降のこの光学システムに新規性、進歩性を感じられなくなってしまうからです。要は1950年代以降に流行ったからこそ、むしろ1930年に発明されていたこのLeeの特許出願申請書を発見した時、即座に研究対象に据えられるのが道理だと言っているのです。

つまり当方が皆様に対して指摘したいのは「その近似性だけが特許権を限定するワケではない」との一点であり、このような背景が裏に隠れているからこそ「光学系構成図を『カタチ』だけて捉えてはイケナイのだ」との道理がとおっていることを、是非皆さんにも (できれば素直に) 認識して頂きたいのです。

光学系構成図を『カタチ』だけで捉えてしまう危険性は、こういうケースでも起こりうるのです。まさに (確かに) 瓜二つなのですが、先ずは27年経過している時点で基本的には特許権が失効している可能性は否めません。しかし当方はここに次なる「新たな疑念」を抱いて探索を進めました!

・・その結果、さらに新しい事実が浮かび上がりました!当時の英国とドイツの違いです!

実は前出のとおり、Leeの発明案件の多くが「KAPELLA LTD.,」と言う会社 (設計事務所) に属していました。他にも例えば同じように当時の有名な英国の光学設計技師に「Arthur Warmisham (アーサー・ウォーミィシャム)」或いは「Charles Gorrie Wynne (チャールズ・ゴリー・ウィン)」なども挙げられ、且つ全員がこの事務所に在籍しながら当時のTaylor, Taylor & Hobson (テーラー, テーラーホブソン) 社の様々な光学設計を手掛けていたと言う事実に遭遇します。

つまりTTH社 (Taylor, Taylor & Hobson社の略称) とは別にKAPELLA LTD.,が存在し、そこに在籍する光学設計技師達が発明する光学設計を、自社の量産品に採用していた流れが理解できます。

実際当時の登記簿謄本を漁ってみましたが、KAPELLA LTD.,の名称は発見できず、ついに創設者名も分かりませんでしたが、公報には記載が確認でき、署名者の中に「Harold Dennis Taylor」氏の名前やその後援者の名前まで確認できました。つまり当時のTTH社とKAPELLA LTD.,の関係性が確認できたと当方的には受け取っています。

・・そこから疑念への明確な答えに導かれました!

調べると、当時の英国では1900年代辺りから既に光学メーカーと設計事務所とが切り離され管理されていた事実を掴みました!(驚) これは英国が「発明中心の概念に確立されていた」ことを決定づけています。ところが一方のドイツでは、19世紀時点から相変わらず企業体中心の概念が続き、光学設計者はあくまでも在籍企業の範疇に含まれつつ、その戦略に沿って開発をしていく流れが必然とされていたのです。つまりここに英国での「光学設計面での先行性」の背景が透けて見えてきた次第です。英国では光学設計技師の流動性を保証しつつも、その発明案件に対する活用面でのシステムが、企業体と光学設計者本人との互いの当然の権利として、確立していたことを裏付けています。

これらの探索結果から、KAPELLA LTD.,に数多くの光学設計技師が所属しながらも、当時のTTH社との関係性に於いて継続的に発明案件を提供していた事実として、ようやく一致したのです。

たかが特許出願申請書ですが、その内容を精査していった結果、当時1930年代の英国とドイツの決定的な光学設計技師に対する処遇概念の違いが明確になり、そこに国家観や国民性に社会性といった要素にまで波及した、発明に対する概念の違いと、それをシステム化していた英国の先見性を知る機会になったと言えるのではないでしょうか。ちなみに右写真は現在のKAPELLA LTD.,が入居していた建物の現状です。

たかが特許出願申請書ですが、その内容を精査していった結果、当時1930年代の英国とドイツの決定的な光学設計技師に対する処遇概念の違いが明確になり、そこに国家観や国民性に社会性といった要素にまで波及した、発明に対する概念の違いと、それをシステム化していた英国の先見性を知る機会になったと言えるのではないでしょうか。ちなみに右写真は現在のKAPELLA LTD.,が入居していた建物の現状です。

1930年代に建築され、一時期KAPELLA LTD.,が入居していた可能性が高いようですから、当方的にはまるで聖地のように見えてしまいますね!(涙) しかも今現在のこの住宅 (一般住居) の価格は何と115万円程度ですから、如何に日本の住宅価格が高いのかが理解できます(涙) 日本で言えば、それこそ古民家の分類に入りそうな経年とも指摘できますが、十分に機能しています (実際にsell時のパンフレットを拝見すると、本当に豪華な内装で羨ましいです)。

…………………………………………………………………………

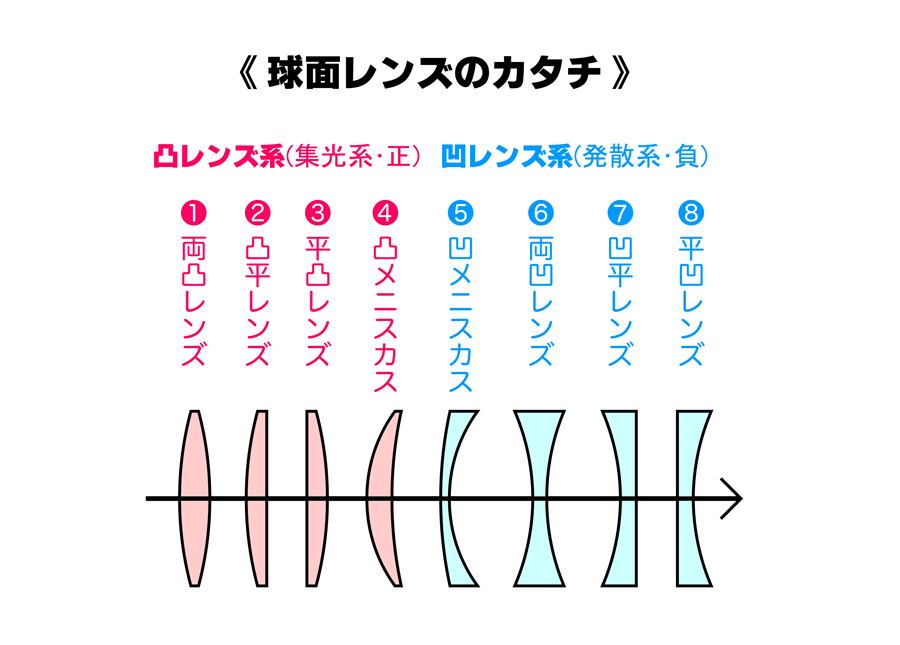

ここでは「球面レンズのカタチ」を説明していますから、ご存知の方は飛ばして下さいませ。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらのwikiに説明されています)。さらに中心部=外周部の厚みが同一であるレンズを指して「均厚レンズ (対称メニスカスレンズ)」と呼びます。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。さらにこれら球面レンズのカタチを、光線がそれら光学ガラスレンズを透過する際の挙動から捉えようとした時「凸レンズ系」を指して「集光系」と言い「正 (プラス)」の要素になります。一方の「凹レンズ系」は「発散系」と言い「負 (マイナス)」の要素になりますね。つまり集光と発散の違いで、光線が光学ガラスレンズを透過する際の方向性が全く異なるのです。

つまり光学システムに於ける光学設計とは、その中に配置されている各光学ガラスレンズに入射してきた光線の収差補正制御に係る目的と役目により、それぞれの光学ガラスレンズ別に「硝材」が選択されてることを前提としています。

そしてその硝材選定とは大まかに、且つ簡素に述べるなら、光線が透過していく時の挙動を各光学ガラスレンズ別に決めていく作業を指しますから、そこで基準になるのは「屈折率とアッベ数」と言う話になります。

◉ 屈折率 (n)

光がある物質中を通る時に、速度がどれだけ遅くなるかを示す数値

※空気中の光速 cc に対して、物質中の光速 vv の比で表される:

・n=1n = 1 → 光がほぼ空気中と同じ速度で進む

・n>1n > 1 → 光がその物質中で遅くなる

※光は屈折率が大きいほど曲がりやすくなり屈折 (偏角) が強くなるが、透過速度は屈折率が大きくなるほど遅くなる。光学設計では同じ曲率でも、屈折率が高い硝材ほど焦点距離を短く設計できる。

◉ アッベ数 (v)

光学ガラスの色収差 (光の波長ごとに屈折率が異なること) を表す指標。数値が大きいほど色収差が少なく、収差が小さいことを意味する。

・ = 黄色光(ナトリウムD線、589.3 nm)の屈折率

・ = 青色光(フッ素F線、486.1 nm)の屈折率

・ = 赤色光(セシウムC線、656.3 nm)の屈折率

※ が大の時 → 色の分散が小さい → レンズで色ずれが少ない

※ が小の時 → 色の分散が大 → 色収差が目立つ

つまり「光学設計」の定義とは、光学ガラスレンズの硝材ごとの屈折率とアッベ数を踏まえ、各レンズの曲率や厚み、配置順序を決定し、光線を制御しながら収差補正を行って、最終結像面に正しく像を結ばせるための設計であると説明できます。

↑上の模式図は、F輝線を使い、それぞれの光学ガラスレンズを光線が透過する際に、どのように屈折していくのかを示す光路図として作図しています。凸レンズ系 (凸メニスカスレンズ:正) を光線が透過すると、ご覧のように屈折率と曲率によって透過光は1点に集光します。一方の凹レンズ系 (凹メニスカスレンズ:負) は透過光が発散方向に広がるのが分かると思います。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学ガラスレンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

さらに光学ガラスレンズの硝材として分類する時、大きく2種類に大別でき、 色付のクラウンガラスと、 色付のフリントガラスに別れます。これら硝材は「ソーダガラス分類:クラウンガラス」と「鉛ガラス分類:フリントガラス」とも言い換えられます。屈折率:1.60nd前後を境界とし、さらにアッベ数:50vdを境にして二分される硝材を指して、クラウンガラス (屈折率:1.60nd以下/アッベ数:50vd以上) またはフリントガラス (屈折率:1.60nd以上/アッベ数:50vd以下) と呼びます。

硝材なので、精製された堆積物 (結晶質ではない) の塊であり、そこから機械研削と研磨を施して削り出されたガラスを指して、光学ガラスレンズと呼びますね(笑)

逆に言うなら、光学ガラスレンズのコバ端が透明ではなく濁っているのがその『証拠』であり「堆積物だから」です(笑) だから硝材から削り出す工程で使う研削機械設備 (ポリッシャー) を見ると、必ず円形板が回転する仕組みで作られているワケですね。

従って硝材はアモルファス状態であり、結晶格子を持たない粒子が不規則に密集した固体の状態である「非結晶質=アモルファス=光学ガラスレンズ」という話になります。

…………………………………………………………………………

話が反れました。今度は再び前出SUMMILUX 50mm f/1.4の1959年版第1世代に実装された、光学設計に関する追求に立ち戻ります。

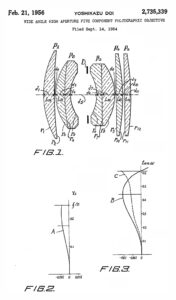

←『US2735339A (1956-02-21)』米国特許庁宛て出願

←『US2735339A (1956-02-21)』米国特許庁宛て出願

土井義一氏発明案件 (但し推定)

何とSUMMILUX 50mmf/1.4の実装光学系と推定できる特許出願申請書、前出のDE1045120Bに申告されていた参照既知発明案件の中に、この土井氏の発明が明確に記されていたのです!(驚)・・この発明たった1つだけが示されていました。しかもこの発明の出願日はさらに遡るものの、1954年9月14日に受託していることが判明します (出願日表記はなし)。

つまり今まで当時のLeitz Wetzlar GmbH独自の発明案件との受け取りでしたが、実際にはここまで探索してきたように1930年のLeeと1954年の土井氏の2つの案件が、既知として顕在していた事実に突き当たりました。

するとこの時、前出の特許出願申請書の定義に倣えば、土井氏の発明案件が既知の発明案件との事実に該当したため、審査官が参照していたとして納得できます。しかし1930年のLeeの発明は既に対象外として扱われている理由にも繋がります。ここで初めてこれら発明案件の流れが掴め、ようやくこれら発明の中身に入ることができるのです。

何故なら、特許出願申請書の定義とその説明から分かるとおり、特許出願申請書の審査は「発明の概念に対する審査」だからです。これは単に今回扱うSUMMILUX 50mm f/1.4の実装光学系との関係性だけを、特定前提とすれば良い話ではなく (つまりそれこそ『カタチ』からのみ注目していることになりかねない)、あくまでもSUMMILUXの「光学設計概念」に近似するのか、或いは一部の一致だけなのかについて探る必要がある、との結論に到達するワケです。ちなみにもしも仮に、一部が一致していた場合、即座に認可されないのではなく、審査官は必ずその一致性に発展の導線に位置するのかを探ります。つまり既知の発明案件から自然に (専門職であれば誰でも) 導かれると認識できる場合には認可されませんが、発展系に当たらない概念の導入が試みられていれば、その尺度から審査を重ねて認可されることもあるのです。従って特許出願申請書内の記述に「主張」欄を設けて、発明者本人による発明概要の主張が記載されるのは、発明の尺度や角度を主張しているワケで、特許出願申請書の性質自体が「発明概念」を中心とした制度であることが、理解できると思います。

そうやって光学設計の、既知発明案件との関連性を探るのです。光学系構成図のカタチは、あくまでも光学設計の結果でしかありません。だからこそ『カタチ』から捉えていては、いつまで経っても光学設計の本質たる「概念」には近づくことができないのです(笑)

では実際にこのように近似した光学系構成図が描かれる既知の発明案件との関連性について、実際に探っていくことで、当時の特許出願審査官がどうして認可していたのか、或いは個別の発明案件がどのような尺度や角度から発明していたのかを・・探っていきます。

3つの特許にみる設計思想の推移 ― 概念としてのSUMMILUXへの展開 ―

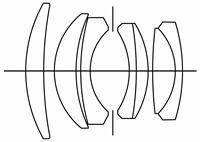

Lee氏の一番古い発明案件『US2019985A』に示される最初期の発明概念は、高開放比 (レンズを明るく設計し多くの光を取り込む条件だが、その分収差が増えやすい状態) を数値条件の調整によって成立させるのではなく、光軸に対して前後をほぼ対称に配置する構造によって、収差の振る舞いそのものを相殺させ、像が自然に成立する状態を狙った点にあり、これはダブルガウス型 (前後対称配置によって諸収差を構造的に打ち消す設計思想) の原型として整理でき、簡単に言ってしまえば、この形の考え方 (ここで言う “形” とは前後群の対称性を指す) によって像を安定させるという発想が中核にあることが分かります。

これに対して土井氏の『US2735339A』では、その対称骨格を維持したまま、各レンズ群に与える役割をより明確に分担させる方向へ概念が進み、特に開放付近で顕在化しやすい球面収差やコマ収差 (像の滲みや流れを生む代表的な収差) を構成の「群」単位で制御することが意識されており、平易に言うなら全体の形は変えずにどのレンズがどの仕事を担うかを整理して、より明るい条件に耐えさせる段階に移行したと捉えられます (ちなみにこの発明は広角レンズ域を想定しています)。

そしていよいよ最後のSUMMILUXの実装光学系に繋がると推定できる『DE1045120B』に至ると、収差の種類ごとに対応箇所を割り当てて調整していく考え方から離れ、ダブルガウス型を前提としながらも、結像面全体の安定性と開放描写のバランスを同時に成立させる「統合的な光線制御概念」へと収束しており、理論上成立する設計ではなく量産レンズとして安定した描写を継続的に得るための考え方に「発明概念の焦点が移った段階」として整理でき、この概念的まとまりこそが SUMMILUX 50mm f/1.4 の量産品に最も近い思想として推定されています。

特にこの発明案件で示されている、光学系後群側の最後の2枚の凸レンズ系 (構成6枚目と7枚目) の目的と役目は、既知の発明案件と比較した時に明確な企図を与えて性格付けされており、それは採用した硝材 (光学ガラスレンズの原材料) の特徴からも明確に指摘できる、既知の発明案件との大きな相違点を形成しています。

…………………………………………………………………………

如何でしょうか??? このように真正面から対峙して特許出願申請書の繋がりや経緯、或いは変遷を辿っていくことで、どのように量産品へとその推定が結びついていったのかを探ることが叶うのです。何故なら、量産品を示す (一致する) 設計図面も指示書も一次資料として公開されていないからです。従って当方が辿ることができるのは、このような特許出願申請書を辿っていくことで、現実的な量産品との接点を強くしていく作業しかできないのです。このような手法は専門用語として確立されていませんが、最も近似した作業手順は「通時的比較分析」が該当するので、あながち当方の単なる憶測と妄想世界による産物とも・・指摘できないのです(笑)

・特許出願申請書の内容と量産品とを直接的に同一視しない

・互いの数値の一致だけを根拠に据えない

・概念の連続性のみを評価軸として扱う

この3つを決して破らない前提に据える限り、この論法は適用できるのです。もちろんこの前段的思想には ——— 光学系構成を『カタチ』として扱わない ——— との方針が厳守なのは、言うまでもありませんね。

三つの発明に見る設計着想の分岐 ― ダブルガウス型の限界と突破口 ―

それではここで「光線光路」を探る為に、特許出願申請書を次のようにこの段落では表記します。

❶『US2019985A』(Lee氏発明)

❷『US2735339A』 (土井義一氏発明)

❸『DE1045120B』 (Otto Zimmermann / Gustav Kleinberg / Eugen Hermanni氏発明)

これら三つの特許出願申請書は、同じダブルガウス型という共通の骨格を出発点にしながらも、その着想の必然性との向き合い方に於いて、明確に異なる段階を示していると受け取ることが妥当でではないかと考えられます。

❶『US2019985A』(Lee氏発明) は、当時すでに確立しつつあったダブルガウス型(基本的に前後対称の4群6枚構成)を前提としながら、そのままではf/1.4級の大口径を安定して成立させられないという限界を、正面から意識した設計段階に位置づけられます。

中央部に配置された分散部材の考え方は、ダブルガウス型が本来持っていた「中央で収差の骨格を作る」という思想を明確に引き継いでいます。一方で、像側後群を2枚構成とし、従来の構成では不足しがちだった球面収差と色収差の同時制御を、後群側で引き受けさせようとしています。この着想は、後年の完成度の高い拡張ダブルガウス型とは異なり「まず後群に1枚足すことで、どこまで成立性が改善できるのか」を探っている段階に見えます。

背景には、当時流通していた硝材の現実的な限界がありました。屈折率nは、 n≒1.6前後が主力で、高屈折かつ低分散を同時に満たす硝材は限られており、硝材の入れ替えだけではf/1.4での収差配分に逃げ場がなくなっていたとすら受け取れます。前群側を増やせば入射角が大きくなり、コマ収差や幾何歪曲収差、機械的なケラレすら急激に悪化して発生し得ることは理解されていました。その結果「後群に1枚追加する」以外に、現実的な選択肢が残っていなかったのではないかと推察できるのです。この1枚の追加は、それによって実際に設計自由度が増やすことそのものが目的だったのではなく、当時の硝材環境を前提に、最小限の構造変更で成立させるための、ほぼ必然的な一手だったと読む方が整合すると考えられます。

従って❶は、ダブルガウス型を否定する設計ではなく、その限界を最初に正面から意識し、最小単位の介入で突破を試みた黎明期の拡張ダブルガウス設計の「始祖的」位置づけと捉えられます。

❷は一見すると「63°の広角でf/2を成立させた発明」として理解されがちですが、着想の制約条件は広角そのものではなく、実は像側の条件にあったと考える方が自然です。本文を読む限り、絞り位置がレンズ系中央付近に固定され、像側で一定のバックフォーカスを確保せざるを得ないという条件が、設計を強く縛っています。この条件下では、レトロフォーカス型は成立しにくく、結果としてダブルガウス型を骨格として採用せざるを得なかったと受け取られるのです。つまり最終的には、この発明の大前提であった推察し得るレンジファインダーカメラを想定した案件ではなかったかと考えられるのです。

この特許出願申請書の中で繰り返し語られているのは、P2~P3 (これは光学系構成図の凡例のこと) 間の空気間隔と、斜光線の球面収差や翼形状収差を一度抑え、その代償として生じる非点収差を後群側で補うという考え方です。これは前群側や中央部ではこれ以上無理に処理できないという、設計上の自覚を示していると受け取れます。つまりここがダブルガウス型の一つの限界点を表しています。

その結果、斜光線処理の負担は否応なく後群側に集中します。硝材自体は❶より大幅に進歩し、高屈折率ガラスや貼り合わせ技術も利用可能になっているにもかかわらず、それでも後群側に1枚追加せざるを得なかった点は重要です。これは硝材の問題ではなく、光線配置そのものが既存構成では戻し切れない状況に陥っていたことを示唆しています。❷における後群側の1枚追加は、決して❶の延長ではなく「追加しなければ成立しない」という構造的必然に基づくものです。従ってダブルガウス型の骨格を前提としたままに、広角と像側条件という現実に引きずられてしまい、構造が後群側に増殖していった経緯と位置づけることに整合します。

❸は❶や❷の集大成と『カタチ』から捉えてしまうと受け取られがちですが、着想の角度そのものが明確に異なる段階に入った発明と理解するほうが適切であり、理にかなっています。

❶や❷が、硝材制約や像側条件、広角・大口径といった現実的要求に押し出される形で構造が決まっていったのに対し、❸では「ペッツバール和を0にする」「非点収差を大幅に除去する」という補正目標が、最初から明文化されています。その目標を実現するために、レンズ配置、硝材選択、屈折力配分が逆算的に組み立てられています。

1950年代中盤という時期を考えると、これはかなり踏み込んだ姿勢です。高屈折率硝材は揃い始めていたものの、計算能力や実用設計の制約から「完全補正」を公言することはまだ珍しかった時代です。その中で、数値目標として平坦性と非点低減を同時に掲げる点は「狙ってやる設計」への明確な移行を示していると位置づけられる、或る意味画期的な光学設計 (発明案件) と指摘できるのです。

当時すでに、対称型・準対称型ガウスの洗練や、高性能ダブルガウス型を巡る競争が進み、平坦性や非点収差が評価軸として顕在化しつつあったと考えられます。その競争の中にあって、単なる明るさや画角ではなく「像面全体の質をどう保証するか」という次の評価軸を先取りしにいった発明と位置づけられます。高屈折率ガラスを像側に集中配置し、像側正群の屈折力比率を明確に規定し、絞り近傍の負メニスカスで符号管理を行うことで、像面湾曲と非点収差のトレードオフを構造的に解消しようとしています。これは、平坦性と非点収差の同時撲滅を本気で狙った設計と受け取って差し支えありません・・だからこその画期的発明なのです!

総 括 ― 三つの特許が示す設計思想の進化と分岐 ―

以上を総合すると、❶はダブルガウス型の限界を最初に直視し、硝材制約の中で最小限の構造変更による突破を試みた黎明期の段階、❷は像側条件と斜光線制御という現実的制約に押し込められ、後群追加が必然化した構造的増殖の一例、そして❸は補正目標そのものを先に宣言し、設計思想を数値と構造で明確化した、一段階上に格上げされた発展段階との認識に位置づけられます。

これら三つは単なる世代差ではなく「何に縛られ、何を最優先したか」という設計者の苦渋の選択という思考の違いを、そのまま構造として刻み込んだ記録であり、ダブルガウス型がどのように限界を意識され、拡張し、再定義していったのかを示す、連続した痕跡だと当方は考えています。

…………………………………………………………………………

それではここから、今度は探索の主軸を描写性へと移していきます。探索の対象内容にするのは、量産品に繋がると推定できる特許出願申請書 (❶) の『DE1045120B』 (Otto Zimmermann / Gustav Kleinberg / Eugen Hermanni氏発明) です。

この特許出願申請書上で、当時流通していたであろう硝材 (光学ガラスレンズの研削前の素材) 名を特定したところ・・・・・・、

LaF21 > LAK7 > SF8 > (絞り羽根) > SF5 > LAF2 > LaF21 > LaF21

・・・・になりました (この並び順は前玉~後玉を意味します)。従ってこれを前提条件に据えて、特許出願申請書に掲載されていた光学系構成図を基に、その光線光路を具体的に辿った結果として、次のような評価に到達しています。

描写性から読むこの特許出願申請書の概念 ― 収差配分としての設計思想 ―

この特許出願申請書に記載された光学設計は、単に数値的な解像力の最大化を目的としたものではなく、結像面全体の均質性と階調を伴った像の安定性を重視して構成されていると読み取れます。以下では、特許内の記述から読み取られる各収差の扱い方を、描写性という観点から順に整理してみます。

《解像感について》

特許に示される構成では、中心部のみを鋭く立たせる方向ではなく、像高方向にかけて解像力の落ち込みを急激にしない配分が意図されていると読み取れます。簡単な表現で言うなら、一点だけが突出して鋭い像ではなく、画面全体で「揃った解像」を成立させることを優先した設計です。

《階調表現について》

階調はコントラストを過度に高めることで得られるものではなく、微小な濃度差が破綻せず連続することで成立します。この特許出願申請書では、収差を一箇所に押し込めず分散させることで、明暗の繋がりが滑らかに保たれる結像面を狙っていると当方は読み取っています。

《球面収差について》

球面収差は完全に消し去る対象ではなく、どの距離域・どの開口域で残すかが描写を左右します。この特許では開放付近での過剰補正や不足補正を避け、焦点前後で急激な性質変化を起こさないよう制御している様子が示唆されます。簡単に言えば、ピント位置だけが不自然に強調されない像を意識した制御です。

《色収差について》

軸上色収差と倍率色収差の双方に対し、完全消去ではなく実用域での目立ちにくさを優先した補正配分が読み取れます。特に像周辺で色ズレが強調されないよう、後群側でのバランス取りが意識されている設計です。

《非点収差について》

非点収差は、像面の安定性と密接に関わります。この特許では、サジタル像とメリディオナル像の乖離を極端に広げないよう抑え、点像が線状に崩れる領域を限定する設計思想が見て取れます。結果として、画面周辺でも形の破綻が急に現れにくい描写を志向しています。

《コマ収差について》

コマ収差は開放付近の点光源描写に顕著に現れます。この特許では完全な抑制よりも、像高方向での暴れ方を穏やかにする方向で制御されていると考えられます。簡単な表現で言うなら、周辺での像の流れ方を「制御された崩れ方」に留める意図的な企図がうかがえるのです。

《像面湾曲について》

像面を完全な平面に近づけるのではなく、全体として緩やかな湾曲にまとめることで、実写におけるピント外れの違和感を減らす方向が読み取れます。これは数値性能よりも、実際の結像感を重視した判断と整理できます。

《幾何歪曲収差について》

歪曲収差は、特許記載上でも積極的な補正対象には置かれていません。これは、描写性に直接影響しにくい歪曲よりも、他の収差配分を優先した結果と考えられます。実用上問題とならない範囲に収めるという割り切りであり、或る意味光学設計者の判断による切り捨てです。

《周辺減光について》

周辺減光は構造的に避けがたい要素ですが、この特許では光束の急激な切り捨てを避け、周辺での光量低下をなだからする方向が意識されていると読み取れます。結果として、画面の周辺が唐突に暗く沈まない描写が想定されます。

《ボケ質・焦点外領域の周波数について》

焦点外像に於いて高周波成分が過度に残ると、ボケは硬くなります。この特許の構成からは、焦点外での収差が急激に変化しないよう意識的に配分され、低〜中周波数成分が主体となるボケ質を、敢えて狙っていると当方は推論します。簡単に言えば、ざらつきにくい焦点外描写の狙いです。

《フレア制御について》

特許内の記載では、面反射や内部反射を抑えるための構成上の配慮が読み取れます。これは単なるコントラスト向上ではなく、階調と黒の締まりを同時に保つための制御と整理できます。フレアが画面全体に広がらないことが、最終像の安定性に寄与すると最初から捉えていたことが窺えます。

総 括 ― 数値 (補正) の追求ではなく結像面を整える発明 ―

この特許に一貫して流れている設計上の考え方は、個々の収差を単独で極限まで抑え込むことではなく、それぞれの収差を相互に干渉させ過ぎない形で配分し、結像面全体として破綻の少ない像を成立させる点にあります。解像感・階調・ボケ・周辺像の安定性といった描写要素が、どれか一つだけ突出するのではなく、画面全域で均衡を保つことが強く意識されています。簡単な表現で言うならこの特許が目指しているのは「鋭さを誇示する像」ではなく、簡単に言ってしまえば「違和感なく安心して見続けられる像」であり、数値性能の誇示よりも、実写時の結像品位 (品質よりも) を優先した発明として位置付けることができます。

…………………………………………………………………………

前述では各収差別に言及して説明を試みましたが、実はこれではこの光学システム5群7枚拡張ダブルガウス型光学系が、何をヤッているのかが適切に伝わりません。そこでここからはさらに深化させて、各群で何をしているのかを説明していく方向に進めます。

つまりようやくですが、ここからは1959年に発売された第1世代のSUMMILUX 50mm f/1.4に実装されている光学系の真相に迫っていくことになります。

過剰補正と不足補正の配分 ― 5群7枚における符号制御の設計意図 ―

1959年に発売されたSUMMILUX 50mm f/1.4「第1世代」は、5群7枚拡張ダブルガウス型光学系を採用しています。ここでは、まず実際の量産個体から得られた光学系構成図と硝材構成を確認し、その構造から読み取れる補正の挙動を手掛かりとして、この光学系の設計意図を整理していきます。

1959年に発売されたSUMMILUX 50mm f/1.4「第1世代」は、5群7枚拡張ダブルガウス型光学系を採用しています。ここでは、まず実際の量産個体から得られた光学系構成図と硝材構成を確認し、その構造から読み取れる補正の挙動を手掛かりとして、この光学系の設計意図を整理していきます。

上㊨に挙げた光学系構成図は、1959年版「第1世代」の量産個体から取り出した、各光学ガラスレンズを清掃時に当方がデジタルノギスを用いて逐一実測し、その数値を基に作成したトレース図です。そのため、一般的にネット上で流通している光学系構成図とは、その曲率も厚も空間距離もまるで異なります。さらに各群の放射線量を実測した結果、使用されている硝材を特定することができました。

LaF21 > LAK7 > SF8 >(絞り羽根)> SF5 > LAF2 > LaF21 > LaF21

この硝材 (光学ガラスレンズの原材料名) 構成は、特許出願申請書『DE1045120B』に記載された仕様諸元値と一致しており、この光学システムが、特許段階の設計思想をほぼそのまま量産実装していることを示しています。結果、ここから各群にどのような補正の役割が与えられているかを読み取ることが可能になるのです。

なおここで扱う「不足補正/過剰補正」と言うコトバは、補正量の大小や強弱を比較する意味合いではありません。光学設計の最終目標は、原理的には各収差をゼロへ近づけることにありますが、その前提の基で捉えるべきは、光学設計者が戦術的に光学設計する際に、各群に対して収差補正の役割と目的をどのように与えているかという点です。

具体的には、ある群では補正操作をアンダーな状態に留めるのか、或いは意図的に符号が反転する位置まで進めるのか、といった補正操作の進め方そのものを指しています。つまり不足補正や過剰補正とは、光学設計者が計略的に各群へ収差補正の役割を割り当てて、その方向性として不足 (アンダー) に仕向けるのか、符号の反転まで仕掛けるのかという「バイアスを与えている」コトバなのです。これは光学で常用される概念を含む専門用語の一種です。

ここで用いる符号 (プラス/マイナス) は、感覚的な前後の位置関係だけを示しません。光学設計と収差の評価で一般的に用いられる考え方に従い、結像面 (フィルム/センサー面) を基準点にして、光軸方向の前後を評価するための符号として扱うのが光学の定石です。

すなわち、結像面を原点「0」とし、光軸方向において結像面側へ向かう方向をプラス、被写体側 (前玉側) へ向かう方向をマイナスと定義します。この符号は、結像位置や補正操作が、評価基準である結像面に対してどちら側へ寄っているのかを示すためのものであり、この捉え方も光学での定石です。

従って「不足補正/過剰補正」とは、光学設計に於いて各収差に対し、どこまで補正操作を行ったのかという操作量の違いを指す意味合いであり、光学設計者の思考として必ず「補正操作が先にあり」その結果としてどのような収差状態が残るかが決まる、という関係が成り立っています。

具体的に例を挙げるなら「不足補正」は、補正操作がゼロ点 (結像面を基準とした理想状態) に達する前で止められている状態を指します。これはアンダー補正に相当します。一方、過剰補正とは、補正操作がゼロ点を越えて、反対側にまで及んでいる状態を指します。これは補正量の符号が反転している状態と理解できます。つまりX軸の原点を「結像面」とし、プラス/マイナスを制御している内容に例えると理解しやすいです。

この符号の考え方を具体的な収差に当てはめると、各収差がどの方向へ補正操作されているのかを整理して理解できます。

球面収差については、周辺光線の結像位置が結像面より像面側へずれている場合をプラス、被写体側へずれている場合をマイナスとして扱います。これは、結像位置が評価基準である結像面に対してどちら側にあるかを示す符号です。

像面湾曲についても、像面形状の見かけではなく、周辺部の最良結像位置が結像面を基準としてどちら側に分布しているかを基準に符号を定義します。周辺部の最良結像位置が被写体側に寄っている状態はマイナス、像面側に寄っている状態はプラスとして扱うので、同義ですね。

コマ収差および非点収差については、像の向きや形状そのものを符号で表すのではなく、設計段階でどの程度補正操作を与えているか、あるいはどの程度残しているかという量的な扱いとして「不足補正/過剰補正」という考え方を適用します。

このような前提で光学系構成図と硝材構成をそれぞれ見直していくと、各群に割り当てられた補正の振る舞い/挙動がようやく視えてくるのです・・。

第1群および第2群から構成される光学系前群は、球面収差や軸上色収差に対して、あえて不足補正側に補正操作を留めています。最初からゼロ点を狙って仕掛けるのではなく、後群で補正操作を行う余地を残した状態で光束を絞り羽根の位置へ導いています。

絞り羽根を通過した後、光束は第3群に入射します。第3群は周辺収差を主として受け持つ群であり、ここで非点収差・像面湾曲・横色収差に対して補正操作が一気に与えられます。その結果、補正量はゼロ点を越え、今度は過剰補正側へ振られます。

第4群および第5群は、第3群で生じた過剰補正量をそのまま確定させるのではなく、段階的に緩和し、最終的な結像位置へ整形操作の役割を担っています。ここでは新たな符号反転は行われず、与えられた補正操作を前提として量の微調整が整合方向に向けて行われます。

以上を総合すると、この5群7枚拡張ダブルガウス型光学系は、実測された構成と硝材構成が示すとおり、前群で不足補正状態を意図的に作り、絞り直後の第3群で過剰補正側へ一気に偏向して、後群でその量を整理整形するという、補正操作の配分を前提とした構造を持っていると認識できるワケで、この「補正配分の考え方」こそが5群7枚拡張ダブルガウス型光学系の設計上の本質なのです。

…………………………………………………………………………

1959 → 1961 → 1992の連続性の整理 ― 硝材の一致で追う設計変化 ―

↑上に挙げた光学系構成図は、1959年版 (㊧) に1961年版 (㊥) そして1992年版 (㊨) です。㊧と㊥は、当方が量産個体から取り出した光学ガラスレンズを実測した実測値からトレースした光学系構成図ですが、㊨だけは当時のカタログからのトレース図になります。もしかしたら、㊨が本来の1961年版を対象にした時の、設計図面から掲出された光学系構成図だったのかも知れませんが、一次資料が公開されていないので分かりません。しかし㊧と㊥だけは、それぞれの量産品個体から取り出した光学ガラスレンズを使って実測した結果なので、今回扱った個体から取り出した光学ガラスレンズも㊧に同一です。そしてもちろん、このような事情なので、一般的にネット上で拡散し続けている光学系構成図とは、特に㊧と㊥については、各光学ガラスレンズの曲率も厚みも空間配置の距離まで、何から何まで違っていますこと、もう一度ここで告知しておきます。つまり当方が実測した内容にまで信憑性を担保してほしいと語る気持ちはありませんので、ご留意下さいませ。

・・皆様が何を信じるのかは、もちろん自由であり、皆様の権利なのです。

1959年版については、特許出願申請書「DE1045120B」から読み取った光学設計条件に基づく硝材特定結果・・・・・・、

LaF21 > LAK7 > SF8 >(絞り羽根)> SF5 > LAF2 > LaF21 > LaF21

・・・・・・と、1959年版量産個体を実測したデータに基づいてトレースした光学系構成図からの硝材特定結果が一致しており、この時点では特許側が示す材料条件と量産実装側の材料条件が同じ前提、つまりは光学設計概念の基に収まっていたと整理できます。それは光学設計に於いての各光学ガラスレンズの曲率や厚みに空間配置は自在であるものの、最終的には結像面に対して収束してくるのは道理だからです。

一方で1961年版では、以前当方がオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを逐一実測した結果の硝材特定結果は・・・・・・、

LaF21 > LaK9 > LaK7 > (絞り羽根) > LaF2 > SF8 > SF10 > LaK4

・・・・・・になり、1959年版の硝材と異なる採用に移行している為、1959年版から1961年版の間に、前群から後群に至る硝材の組み合わせ自体が切り替わったことが示されました。

さらに1992年版については、量産個体の実測ではなくカタログ等からのトレース図であるという制約は残るものの、その光学系構成図が示す構成 (特に後群側の貼り合わせを含む構成の取り方) が、1961年版の実測トレース図と同じ方向に連続しており、1961年版の材料条件が、そのまま1992年版の図示構成にも整合する範囲で維持されている、と通時的に整理できました。

↑この一覧表は、SUMMILUX 50mm f/1.4の1959年版「第1世代」量産品の、実装光学系発明原案に最も近いと推定される特許出願申請書「DE1045120B」と、その量産品である位置づけの、1959年版「第1世代」及び続く1961年版「第2世代」と1992年版「第2世代」という3種類のモデルについて、それぞれに採用されている硝材 (光学ガラスレンズの材料) を特定する探索の結果をまとめたものです。

↑この一覧表は、SUMMILUX 50mm f/1.4の1959年版「第1世代」量産品の、実装光学系発明原案に最も近いと推定される特許出願申請書「DE1045120B」と、その量産品である位置づけの、1959年版「第1世代」及び続く1961年版「第2世代」と1992年版「第2世代」という3種類のモデルについて、それぞれに採用されている硝材 (光学ガラスレンズの材料) を特定する探索の結果をまとめたものです。

基本的に特許出願申請書「DE1045120B」を着想と発明の原本として、その後の量産品で都度、光学系は再設計 (曲率や厚みに空間配置などの訂正) が繰り返されていたと、これらの探索から結論づけしています。これは明確な光学設計概念が必ず介在する為、決して「修正」ではなく企図して「訂正」を繰り返していたと指摘できるのです。

それぞれの硝材名で 色付部分はクラウンガラスになり英語文字は「K」を使います。一方 色付部分はフリントガラスになり「F」を使います。また「La」或いは「LA」が付随するのはランタン材を含有した硝材を意味し、太字で明示しています。一方「S」は「重」と訳される「高密度」を意味する付随文字です。例えば「SSK5」などと言う硝材が存在すると仮定した時、その意味は「Super+高密度+クラウンガラスのNo.5番」と言う因数分解に理解できるのです。

これら硝材は「ソーダガラスの分類:クラウンガラス」と「鉛ガラスの分類:フリントガラス」とも言い換えられます。屈折率1.60nd前後を境界とし、さらにアッベ数50vdを境にして二分される硝材を指して、クラウンガラス (屈折率1.60nd以下/アッベ数50vd以上) 以下をフリントガラス (屈折率1.60nd以上/アッベ数50vd以下) と呼びますが、基本的に硝材名の命名方式は各硝材メーカーに委ねられるのは当たり前の話です。従ってドイツSCHOTTだけでなく、日本のOHARAやHIKARIにHOYAなどもありますね (他にも複数あり)。

なお当時のLeitz/Leicaで「Aspherical Lens (非球面レンズ)」が実装光学系に採用され始めたのは、凡そ1988年からではないかと受け止めている為 (一番最初に実装されたモデルはSUMMILUX-M 35mm f/1.4 Asphericalから)、どちらかと言うと主たる光学メーカーの中では遅咲きの印象ですから、ここでもやはり創業以来継承され続けてる「必要以上に革新的工業技術を追わない」とのスタンスを貫き通していることが理解できます。これは例えば史実の中でも『証明』されており、逆に言うなら、非常に多くの資産をカメラボディ側よりもレンズ側に注ぎ込んでいる、そしてその主体は「工業製品と人の感性との接点」に対して法線化を追求しているが如く、当方には印象されるのです。それは昨今の発売モデルの変遷を辿ってみると、またより鮮明に視えてきますが、LEICAは否応なく現在の市場動向に取り込まれつつも、その中にあって「常に創業時の概念姿勢を絶やさない」ことが、並行的に現れる光学設計の復刻版の存在に見て取れると、当方は今感じています。冒頭の一覧で言うなら「Classicシリーズ」こそがその現れなのではないでしょうか。もちろん使用硝材は現在流通する材料を使っていますが、その中にあっても、実は決してその硝材を武器として活用せず、むしろ当時の「描写性概念」こそを狙った復刻であるとの印象付け操作が、より顕著にその光学系構成図の中に現れているように感じられるのです。その意味で、確かにユーザーサイドから見れば、カメラボディに対する飽くなき欲求は募るものの、手短に描写性概念を広げるなら、やはり手持ちレンズ資産を増やしていく方向性に落ち着かざるを得ないのが人の感性なのではないかと思うからです。LEICAはそこに付け込んでいると受け取られるワケで(笑)、それはそもそもの創業時からの延長線でしかないのです。

・・当方から見れば、LEICAは常に今もなお、ひたすらに光軸を歩いていると思います。

だからこそ、どんなに競合他社が周辺域光として斜め光線に介入しようとも、一切ブレずに確実に人の感性に訴える光軸だけを・・歩き続けているのではないでしょうか。そこにハイリターンの高利潤追求システムを確立してしまった本質があるように、思いますね。

…………………………………………………………………………

話を戻します。この硝材が特定できることで、光学系を透過していく光線光路を辿ることが適い、どの群でどのような収差補正を制御しているのかについて探る機会が得られます。もちろんあくまでも推論の範疇に留まる話ではありますが、かと言って当時1950年~1967年に市場流通していた具体的な硝材候補群の中から、屈折率とアッベ数について最も近似する候補に絞り、物理的、光学的に記号的推論形式と通時的比較分析手法を使い特定した結果なので、あながち単なる推測や憶測だけの簡易的な特定とも指摘できないレベルに到達しています。また特許出願申請書と量産品とは必ずしも一致しないとの前提に立ち、まっさらの状態から探求していった結果、あくまでも量産品との一致をみたとの結論づけとして特定作業が終わっており、そこには物理的、光学的要素を捉えて逆検証を経た客観値 (つまり既に反証を実施済です) としての扱いであった点、皆様に告知させて頂きます。

それは例えば参照すべき光学系構成図を特定できれば、各光学ガラスレンズの曲率や厚みに空間配置が特定でき、そこから光線光路を物理的、光学的に辿ることが適いますから、特に今回の特定作業では、実際の流通品個体から取り出した光学ガラスレンズの実測値データを基にしている点で、一般的にネット上で確認できる光学系構成図を使うよりも、むしろ基礎データとしての信憑性は高くなっていると評価しています。屈折率が判明すれば、光学ガラスレンズを光線がどのように透過していくのが判明し、且つその際に硝材候補を特定できれば、光速の波長別の分散度合いがアッベ数から特定できる為、そこから具体的な波長別の屈折角度が特定でき、各光学ガラスレンズでの収差制御の振る舞いを辿ることができるようになるのです。つまり光学系構成図だけでは凡その屈折率特定は適っても、波長別の分散度合いはやはり硝材が特定できなければ掴めない点に着目した、要は光線光路を辿り、収差の補正状況まで掴もうとする、当方独自な探索手法ですから、必ずしも信憑性を担保できているとは断言できない点、どうかご留意下さいませ。

・・硝材を特定することにこだわる理由とは、そういう側面があるのです。

なおその際に使っている基礎データには、特許出願申請書内掲示の仕様諸元値と、掲載図面である光学系構成図に1959年版と1961年版の量産品個体を扱った際、オーバーホールで完全解体した時に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測した実測値を使いトレースした光学系構成図、及びその際に計測できた放射線量。さらに1992年版についてはカタログからのトレース図である光学系構成図を参照していますから、最低限の誤差として許容されるのは、1992年版のカタログ参照の光学系構成図程度に限定される話になっています。

それぞれにみる硝材配分の変遷 ― 分散担当位置の移動 ―

ここで使われている硝材記号は、設計上、主に屈折率 (光をどれだけ曲げるか) と分散 (波長ごとに屈折率がどれだけ異なるか) の組合せとして、光学設計者が設計段階で意図的に選択します。一般論として、LAK系 (ランタン材含有系クラウンガラス=高屈折・比較的低分散)、LaF/LAF系 (ランタン材含有系フリントガラス=高屈折でクラウンガラスより分散が大きい)、SF系(高分散重フリントガラス=分散が大きい) という系列ごとの役割傾向があり、英文字に付随する個別数値は、硝材のカタログに依存する為、ここでは説明対象から除外して、あくまでも系列傾向の説明に留めます。

🄰 (特許出願申請書DE1045120B+1959年版) から🄱 (1961年版+1992年版) への変化で最も顕著なのは、前群からSF系 (重フリントガラスの高分散材) が外れて、後群にSF系が逆に増えていった点であり、硝材配分だけから言えば「分散」という硝材特徴を活用して発生させる「色収差の量と方向」を、前群から後群へ移した設計概念への変化であると整理できてしまいます。

前群側の構成1枚目〜3枚目では、3枚目がSF8→LaK7へ置換され、結果として前群はLaK系中心 (ランタン材含有クラウンガラスの低分散) 構成となり、前群の段階で発生する色収差 (波長差による焦点位置の差・像倍率差と言う色ズレ) の量を少なくする配分へと移行したと解釈できます。

一方後群側構成4枚目〜7枚目では、SF8とSF10が導入され、色収差を相殺するために必要な波長依存の屈折差を、後群側で多く (強く) 発生させる構成とし、最終構成7枚目をLaK4(ランタン材含有クラウンガラス) とすることで、後群の最終で分散量を抑える方向へ整理した (制御した) 配分なのだと読み取れます。

従ってこのような硝材の並びから見た変遷の「中心箇所」は、3枚目:SF8→LaK7、4枚目:SF5→LaF2、6枚目:LaF21→SF10、7枚目:LaF21→LaK4と言う4箇所であり、これらは色収差を相殺するために、高分散硝材を配置する位置と枚数を、前群中心から後群中心へ変更したことを示す光学設計概念の変更点を表していると受け取られるのです。

1961 → 1992の光線光路と補正思想 ― 前後群の光学設計思想の転換 ―

前述の説明では1961年版の硝材の並び🄱は、絞り羽根位置を境に、前群側で主として光束に対する屈折量の制御を担い、結像に必要な集光条件を形成して、後群側では色収差、および像側で顕在化する諸収差の主たる補正を担う構成として読み取られると結論づけしました。光線光路として、画面中心付近の軸上光線は、前群で集光方向がほぼ決まっており、絞り羽根を通過したのちの後群で、焦点位置と色の収束位置が詰められ、画面周辺に対応する主光線を含む周辺光線は、絞り羽根位置で光束が制限された状態のまま後群へ入り、そこで像高方向の結像位置ずれ ( 非点収差・像面湾曲 ) と周辺での像の崩れ ( コマ収差 ) を同時に抑える方向の収差補正量の再割り当てが、後群側で行われるという流れになります。ここで「主光線」とは、画面周辺の像位置を代表する光線を指します。簡単な表現で言うなら「画面の端がどこに結ぶのかを決めている光線」です。

1992年版は量産個体の実測値ではなく、カタログ等からのトレース図である、という制約は残りますが、その図が1961年版と同じく後群側に貼り合わせレンズが置かれている点と、硝材の並びが1961年版と同じ並びで整合する範囲にある点を併せると、1992年版の光線光路も、1961年版と同様の役割分担構造を維持していると読めます。

言い換えるなら、前群では光学ガラスレンズ面の曲率と硝材の屈折率、及び分散特性の組み合わせによって、軸上光線と周辺光線それぞれの進行方向と収束傾向が定まり、両者が結像面に対してどの位置関係で結像に向かうのかという、基本的な光線配置がこの段階で規定されます。つまりこれが前群側で主体的に制御している内容になります。

そのうえで、絞り羽根を通過した後群において、結像側で顕在化するであろう色収差と周辺収差に対して、集中的に補正制御が実施される光学系の構成として、各光学ガラスレンズには硝材が割り当てられて配置されています。具体的には、後群にSF8とSF10という分散の強い硝材が連続して置かれている為、軸上色収差 (ピント位置が光線の波長別に前後にブレる) と倍率色収差 (像の大きさが波長別に色ズレする) の両方に対し、後群内で分散による補正量を積極的に制御していく設計になっており、同時にLaK4のような高屈折レンズを使い、分散が相対的に穏やかな硝材を構成6枚目と7枚目に置くことで、結像面での収差のブレ (特に周辺域の結像位置ズレ) を抑えつつ、光学システム全体の焦点距離と、バックフォーカスの成立範囲を確保する役割分担が成立しています。ここで言う「軸上色収差」とは、簡単な表現で言うなら「光線の赤と青でピントの位置が前後にずれる現象」を指しています。

1959年版との設計概念の差 ― 後群側への分散材集中という転換 ―

この1961→1992の連続性を踏まえて、1959年版の硝材から何がどう変化したのかについて言及すると、変化の中心は後群の終端側であり、1959年版がLAF2~LaF21を重ねて終わるのに対し、1961年版以降はLaF2の後ろにSF8とSF10を連ね、さらにLaK4で終端を構成する、という結像側での色収差、及び周辺収差の補正量を引き受ける区間を明確に拡張した構成に変わっています。

これにより1959年版では、前群から後群にかけて比較的均等に分散していた収差補正の役割を、1961年版以降は後群側に於いて、軸上光線の波長差によって生じる焦点位置のズレ (軸上色収差) と、像高 (結像面上での画面中心からの距離を指し、画面周辺部に相当する) に対応して、像高の大きい位置に結像する斜め光線によって生じる結像位置のズレ (周辺収差) が大きい領域を、まとめて補正対象として扱う方向へ設計上の重心を移したという「補正制御の思想の切り替え」を説明できます。

言い換えると、1959年版では前群を通過する段階で既に発生していた波長差に起因する焦点位置ズレと、画面中心から離れた像高の大きい領域を通過する斜め光線によって生じる結像位置ズレについて、前群と後群に分担させて抑制制御する光学設計だったのに対し、1961年版以降は、これら前群通過時点で顕在化したズレの成分を、後群側に配置された「高分散硝材により集中的に補正制御する光学設計へと設計方針が移行した」と言う変化として整理できるのです。

…………………………………………………………………………

ここからはさらに探索を進めて、今度はネット上では実写による描写性しか語られていないモデルである、2004年版と2023年版のAspherical (非球面レンズ) モデルの話題に移ります。

↑上に挙げた光学系構成図は、それぞれ2004年版 (㊧) と2023年版 (㊨) について、LEICAのテクニカルデータシートから当方がトレースして作図した光学系構成図です。その際トレースした結果判明したのが構成4枚目 (絞り羽根直後) の 色付したAspherical Lens (非球面レンズ) であり、その表裏面をトレースしている時「円半径の円弧が変わった位置」に、それぞれ表裏面別に緑色のラインを引いてその位置を明示しています。結果、表裏面でその位置で曲率が変化し、光線光路が特定できたことになっています。

さらにピンク色に 色付部分を背景に被せて明示したので (グレーの枠部分)、フローティングシステムの2枚貼り合わせレンズ群が、どの方向にどれだけ動くのかが明確に描かれています。この光学系構成図では、フローティングシステムで移動している群は、黒色枠線が無限遠位置を示しており、一方のピンク色の位置が最短撮影距離位置を表しています。従って距離環を回した時に、実際に鏡筒が前後動 (直進動) しているものの、その中でフローティングシステムの移動群だけが、どの方向にどれだけスライドしているのか、明確に確認できる光学系構成図として仕上がっています。

このような、Aspherical Lensの表裏面での曲率変化と、フローティングシステムの移動量までを明示した光学系構成図はネット上に示されていません。従ってここから明確な光線光路を辿ることが適い、具体的なフローティングシステムの目的と役目と共に、光学設計概念の探索まで進められた次第です。

㊧の2004年版LEICAテクニカルデータシートはこちら。

㊨の2023年版LEICAテクニカルデータシートはこちら。

テクニカルデータシートから出発する ― 検討の起点を明示する ―

今回の検討は、まず2004年版および2023年版Summilux 50mm f/1.4について、LEICAのテクニカルデータシートを参照したことから始まっています。これらのテクニカルデータシートには、光学系構成図やMTF曲線が掲載されており、量産品としてどのような構成を採っているのかを把握するための一次資料として提示されました。従って出発点は「テクニカルデータシートに何が書かれていて、何が書かれていないのか」を確認する作業からスタートしていたのです。

まず最初に確認すべきなのは、テクニカルデータシート単体からは硝材名を特定できない、という事実です。テクニカルデータシートにはレンズ構成やMTF曲線は掲載されていますが、屈折率 (nd) やアッベ数 (νd) (波長に対する分散特性を示す指標) は明示されておらず、そのためそこから直接「この硝材が使われている」と断定することはできません。

特許出願申請書に立ち返る ― 設計条件が初めて具体化した地点 ―

この行き詰まりを打破したのが、特許出願申請書「DE102004008997A1」の存在です。この特許では、単なる光学系構成の図示に留まらず、高屈折率ガラス、異常部分分散ガラス (波長ごとの分散挙動が通常と異なる特殊硝材)、低アッベ数ガラス、非球面 (球面ではない曲率を持つ面)、接合レンズ (2枚を貼り合わせたレンズ)、さらにフローティングシステム (近接撮影で主に増大する球面収差や像面湾曲などの残存収差を抑えるために、距離環操作時に連動して、特定のレンズ群だけを他の群と異なる量で相対移動させ、撮影距離に応じた補正状態を維持する機構) といった設計条件が文章として明示されています。

この「異常部分分散ガラス」という条件は、単に硝材分類の名称を挙げているのではなく、波長帯ごとの屈折率変化量をどのように配分するか、という補正意図を含んでいます。

部分分散と異常部分分散 ― 青側/赤側の屈折率変化量の比 ―

「部分分散」とは、光学ガラスレンズの屈折率が波長によって変化する際、その変化量を波長帯毎に分けて比率化した指標です。代表例として![]() が用いられますが、ここで比にしているのは屈折率そのものではなく、各波長帯における屈折率差分 (波長間での屈折率変化量) であり、青側の変化量

が用いられますが、ここで比にしているのは屈折率そのものではなく、各波長帯における屈折率差分 (波長間での屈折率変化量) であり、青側の変化量![]() を、赤側の変化量

を、赤側の変化量![]() で割った「差分どうしの比率」を意味します。

で割った「差分どうしの比率」を意味します。

要は「部分分散」とは、光学ガラスレンズが波長毎にどれだけ屈折率を変えるかという「変化量」を、青側と赤側で分けて比較している指標です。

g・F・C は光学で基準として用いるフラウンホーファー線 (特定の波長を示すスペクトル線、すなわち輝線のこと) の記号であり、g線は水銀 (Hg) 線 (青寄り)、F線は水素 (H) 線 (青緑寄り)、C線は水素 (H) 線 (赤寄り) を指しています。また「n」は屈折率を表し、下付きのg・F・Cは「その波長で測った値」という指定の為、・nF・nCはそれぞれg線・F線・C線の波長での屈折率を意味しており、

や

はg線とF線 (またはF線とC線) で測った屈折率を引き算して、その2つの波長で屈折率がどれだけ違うかを数値として表したものなのです。

また、部分分散は必ず![]() と

と![]() の組に限定されるワケではなく、どの波長線を採るかには複数の組み合わせが存在し、設計時に注目して補正したい波長域 (波長線の組) が何処なのかによって、参照する部分分散の組 (例えばg−FとF−Cなど) が選択されます。簡単に言うと、どの波長帯の色収差を強く抑えたいかによって、部分分散の見方 (どの差分を比にするか) が変わります。

の組に限定されるワケではなく、どの波長線を採るかには複数の組み合わせが存在し、設計時に注目して補正したい波長域 (波長線の組) が何処なのかによって、参照する部分分散の組 (例えばg−FとF−Cなど) が選択されます。簡単に言うと、どの波長帯の色収差を強く抑えたいかによって、部分分散の見方 (どの差分を比にするか) が変わります。

さらに「異常部分分散」とは、アッベ数 (νd) が同程度の硝材同士であっても、この差分比率が、凡その規則性を伴う標準的な並びから外れる性質を指し、波長帯ごとの屈折率変化量の配分が通常の硝材分布と一致しない硝材を意味します。

要は「異常部分分散」とは、同じアッベ数に分類される硝材の分布の中でも、青側 ![]() と赤側

と赤側 ![]() の屈折率変化量の配分が、それら標準的な硝材分布群と一致しない状態を指します。

の屈折率変化量の配分が、それら標準的な硝材分布群と一致しない状態を指します。

加えて、部分焦点距離 (各光学ガラスレンズ自体が単体で持つ焦点距離) まで具体的に記載されており、どの群が「正」でどの群が「負」なのか、どの接合群が色収差を引き受けているのかといった役割分担が、設計思想として明確に読み取られる状態になっていたのです。

この段階で初めて、当時実際に入手可能だった硝材群の中から、各構成要素の役割に適合する硝材名を推論として割り当てる、という作業が成立しました。その結果、特許出願申請書に基づく硝材の並びは、次のように整理されました。つまりこの点こそが、当方の憶測や妄想だけで各構成の硝材名を該当させているのではないことを表しています。

LAK22 > (KZFS4 + KZFS2) > (絞り羽根) > LASF9 > (SF10 + LAK22) > (LAK22 + SF57)

但し、これは事実確定ではなく (何故なら、硝材名を特定する一次資料は公開されていないから)、あくまで特許出願申請書が示す設計条件を満たす、最尤 (さいゆう) の並びとしての推定結果であり、これらの並びの中で「 () 」で囲っている部分が接着された2枚貼り合わせレンズを指し、その中で「 () 」の部分をフローティングシステムに見立てて示しています。

2004年版との照合 ― 推論が初めて量産品に接続した地点 ―

次に行ったのが、この特許出願申請書由来の硝材の並びを、2004年版Summilux 50mm f/1.4と照合する作業です。2004年版の光学系構成図を詳細に確認すると、貼り合わせレンズ群の位置や、非球面レンズの配置、フローティングシステムが最終群の貼り合わせ群に置かれている点、そして最短撮影距離が70cmである点が、特許出願申請書の実施例と極めて近い構造を持っていることが分かりました。

ここで重要なのは、硝材名そのものが一致しているかどうかではなく、硝材の並びが示す役割分担と、光学系構成図に現れている各群の形状、及び配置が、矛盾なく対応しているという点です。つまり辻褄合わせをしたのではなく、光学系構成図 (トレースに基づく) の曲率や厚みに空間配置など、凡その範疇に留まりますが、それら与件を参照値として捉えた結果の、光学的な結論づけとして語っています。

結果、2004年版については・・・・、

LAK22 > (KZFS4 + KZFS2) > (絞り羽根) > LASF9 > (SF10 + LAK22) > (LAK22 + SF57)

・・と特許由来の並びをそのまま適用しても、光学的な問題が生じないという結論に至りました。

この段階で、特許出願申請書から量産品である2004年版へと (推論の範疇に留まるものの) かなり強い一致性/該当性が確認できたと言うことになっています。

・LAK22:ランタン材含有クラウンガラス

・KZFS4:亜鉛特殊低部分分散フリントガラス

・KZFS2:亜鉛特殊低部分分散フリントガラス

・LASF9:ランタン材含有重フリントガラス

・SF10:重フリントガラス

・LAK22:ランタン材含有クラウンガラス

・SF57:重フリントガラス

※各硝材系列名の直後に付随する数値は、それぞれの硝材メーカーに依拠する管理番号です。また必ずしも全ての硝材メーカーで、必ず使われる硝材系列名とも固定できません。それぞれの硝材系列名は専門用語ではありません。

このような硝材の捉え方には、硝材メーカー独自の命名ルールがありますが、それ自体は業界標準で決まっているものではありません。例えば前のほうで説明したように「S」は「重」を意味し、高密度を表しますし「F」はフリントガラス「K」はクラウンガラスを意味します。するとこの時、仮に「SF」と「FS」の2つの硝材があった時、フリントガラスの表記である「F」と「重」を意味する「S」が一方で逆に使われていることを意味するのではなく、実際は硝材メーカーの命名として「Special Flint」を表す用法として「FS」と命名しているだけにすぎず、高密度を表す「重」ではない場合があったりします。ちなみに上記で言えば「KZ」は亜鉛種「Zink」を表す表記なので、和訳すると「亜鉛 (種) +特殊低部分分散+フリントガラス」に分解して理解できる話になります。

つまり一概にルール化されていないため、都度必ず硝材メーカー (カタログ) の凡例をチェックする必要があるのが実際なのです。

また前述「部分分散・異常部分分散」以外の用語で、上記のランタン材はそもそも安定同位体なので (天然ランタン材はほぼ安定核種)、それ自体は放射線源にはなりません (但し、それ以外のウランやトリウム系由来成分を同時に含有している場合、それらが放射線を放出します)。

またランタン材含有硝材の場合に、光学ガラスレンズ自体が「黄変化」するとネット上で語られていることがありますが、基本的にランタン材を含有していても「黄変化」は招きません (一般的には無色透明)。光学ガラスレンズの硝材が「黄変化」や「茶褐色」するのは、多くの場合で光学ガラスレンズに「酸化トリウム」が含有されていた時、経年の中でブラウニング現象が起きた時に発現している現象です。

◉ ブラウニング現象

光学ガラスレンズや結晶が放射線を受けることで、内部に色中心 (カラーセンター) が生成され、短波長側の光が吸収されやすくなり、透過色が黄〜茶褐色に変化する現象

◉ 色中心 (カラーセンター)

本来は無色に近い透明材料 (光学ガラスレンズや結晶) の中に生じた「光を吸収する欠陥」のこと

この「欠陥」とは硝材の精製時の欠陥ではなく、本来結合状態が安定していた光学ガラスレンズの原子結合網に、放射性物質が放つガンマ線により結合網が乱され、その結果生じてしまうトラップ孔 (隙間) に光線の、特に短波長側の光分子がが吸収される結果、透過色が黄〜茶褐色に変化する現象を言います。

2023年版への展開 ― 同じ設計思想のまま、異なる配置に至った理由 ―

最後に検討したのが、2023年版Summilux 50mm f/1.4です。このモデルで最も大きな変更点は、最短撮影距離が70cmから45cmへ短縮された、という事実にあります。

光学系構成図を比較すると、フローティングシステムの移動位置を除けば、2004年版と2023年版は、ほぼ同一と感じられるほど近似した各群形状で構成されています。つまりこれは、設計思想そのものを刷新したのではなく「近接撮影対応」という一点のために、どの群を相対的に移動させるかを変更した光学設計であると捉えるのが自然です (これは光学から導かれる道理だからです)。

フローティング群の位置が、2004年版では最終群の貼り合わせレンズであったのに対し、2023年版では中間の貼り合わせレンズへと移動したことで、必然的にどの硝材を動かす側に置くか、どの硝材を固定側に置くかという判断も変化しそこに整合できます。その結果として導かれた2023年版の硝材の並びは・・・・、

LAK22 > (KZFS4 + KZFS2) > (絞り羽根) > LASF9 > (LAK22 + SF57) > (SF10 + LAK22)

・・となり、フローティングシステムに関与する硝材の並びが、2004年版と比べて反転して見える構成になりました。

これは設計思想そのものの変更ではなく、最短撮影距離45cmという要求を満たすために生じた、論理的かつ必然的な配置転換 (つまり単なる対処) として整理できます。

従ってこのように視ていった時に初めて、2004年版と2023年版の光学設計に於ける共通性が見えてきて、その中でどうしてフローティングシステムの位置が変化したのかについても納得できると思うのです (少なくとも当方はここまでの探索で十分に納得できた)。このような光学系構成図での捉え方も、単に『カタチ』としてだけ見ずに、その背景を探るとことでむしろより深く光学設計者の企図を (極々上辺だけにしても) 掴んだような気持ちになれて、思いは一気に2004年にタイムスリップできているのではないでしょうか・・(笑)

以上が、テクニカルデータシートの提示から始まり、特許出願申請書によって硝材推定が成立し、2004年版で裏付けられ、2023年版で再配置へと至った一連の経緯なのです。なおここではこれら2004年版や2023年版の描写特性や収差レベル面の探索は、今回扱いモデルに直接関与しない為、探索を省略しています。

…………………………………………………………………………

また残念なことに、今回扱う第1世代のSUMMILUX 50mm f/1.4を明示させるような実写を、無料実写サイトからピックアップしようと調べましたが、やはり枚数が少ないか偏りすぎている為、ここでの掲載を諦めました。その意味で逆に言うなら、むしろ日本のネット上に数多く掲載されているレビュー記事をご覧頂ければ、それぞれの世代別の実写傾向を探られるのではないかと思いますから、今回実写掲載を省きます。必要な方は、ネット検索で調べてみて下さいませ。その検索時は「1st、2nd」といった検索手法のほうが無難かもしれませんが、もちろん必ずしも一致を保証する話ではありませんね。

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』・・つまり『DOH』・・を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』・・つまり『DOH』・・を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

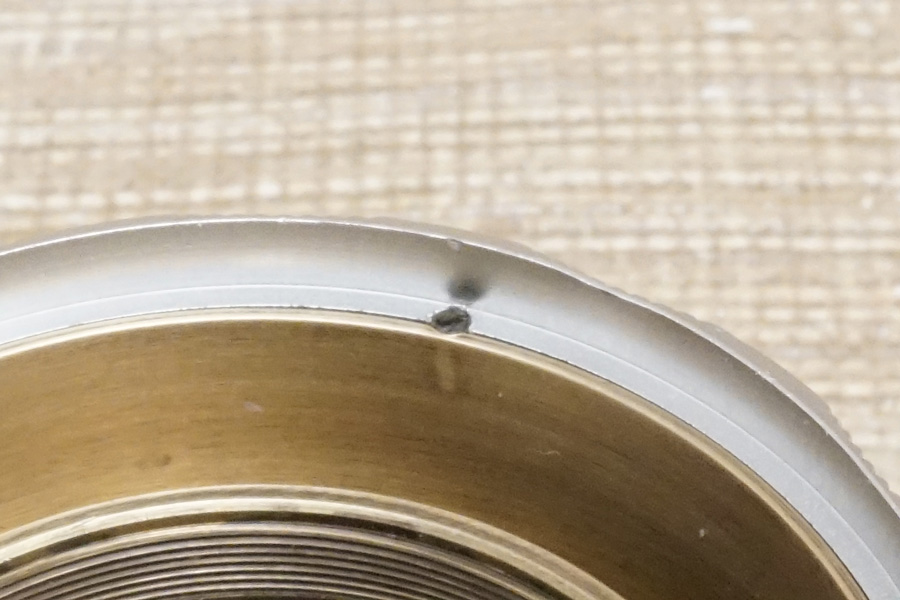

今回のオーバーホール/修理ご依頼の内容はたったの一つ「絞り羽根の油染み」とのことでしたが、届いた個体を確認するといろいろ懸念材料が現れました。

《オーバーホール/修理ご依頼内容》

❶ 絞り羽根の油染みが酷い。

《当初バラす前時点のチェックで気になった内容》

❷ 距離環を回すトルクがツルツル (ツーツーの手前状態) 状態。

❸ 距離環を回していると「ククッ」と抵抗を感じるカクつき現象が生じている。

❹ 絞り環操作に違和感を感じる (クリック感が少々硬い印象)。

❺ 光学系内に揮発油成分の油膜感を強く感じる。

❻ 光学系内の特に前群側貼り合わせレンズ裏面外周に蒸着コーティング層劣化視認。

❼ 光学系内の特に後群側にバルサム切れの傾向を感じる箇所がある。

❽ ピント面の印象として極僅かにピーク/山が明確ではないように感じる。

《当初バラした直後に確認できた内容》

❾ 一番古い黄褐色系グリースの塗布の後に潤滑油を注入されている。

❿ 光学系が取り出せない (反射防止黒色塗料の塗膜厚みが原因)。

⓫ 一部解体できない箇所がある (距離環ローレット (滑り止め) 部分)。

・・こんな感じです。

これらの中で特に気になったのが❷と❸で、バラすまえ時点で既に「潤滑剤」の注入を確信した与件の一つです。また❺もその結果として感じ取った与件ですが、そもそも❶が一般的な油染み認識を超えて「浸っているような印象」の状況なので、酷いほうの油染みと言えば伝わるでしょうか。

また光学系を取り出していないのに❻や❼を予想したのは、光学系前群と後群で、それぞれに位置する2枚貼り合わせレンズの外周端にバルサム切れの傾向を視認したのと同時に、外周端に向かい薄いクモリが広がっているのをLED光照射で視認したからです。また❽はこのモデルにしては僅かにピーク/山の前後動の時、合焦に際立ち感を覚えない点で、何となく物足りなさを感じた程度なので、確かな印象ではあません。

とにかく問題だと感じたのは、例えるなら戦場で銃撃を食らい銃創負傷し重症であるものの、まだ数時間は十分に戦えるが帰還は難しそう、といった諦めに近い覚悟のように見受けられる、まさに「空転ヘリコイドの最後の抵抗状態」であるとの印象が「カクつき」と言う現象の問題提起なのです(怖)

◉ カクつき

回転・摺動部品 (ヘリコイドや回転リング・鏡胴など) が連続的に動かず、一定角度ごとに引っ掛かって段付き (ステップ状) に瞬時的に微動を繰り返す状態

このカクつきが発生している時点で、残念ながら空転ヘリコイドには既に摩耗痕が現れ始めていると推測でき、それを直近のタイミングで「潤滑油」注入によって逃げたとの憶測に至っています。

従って、正直なところ、バラす前時点ですでに「トルク制御は難しいかも知れない」との懸念に、到達していたことをご報告申し上げます。

また光学系に視認できた前後群内での2枚貼り合わせレンズに於ける外周端のバルサム切れ傾向 (決して本格的にバルサム切れが始まっているワケではないが、その傾向が認められれる状況) は、経年劣化進行に伴い発生した一般的なバルサム切れではなく、どちらかと言うと (当方の経験値としては) 過去メンテナンス時に光学系を抜き出せずに (或いは逆の格納時に) 高温加熱処置した結果、貼り合わせレンズのバルサム剤が極僅かに熱を帯びて溶け始めた・・と言うバルサム切れの兆候の印象として当方は受け取りました。

従って経年劣化進行に伴うバルサム切れの発生ではない為、これ以上進行することは考えにくいですが、逆に言えば今回のオーバーホール/修理に際し「光学系を取り出せない」ことは、実はバラす前段階から既に予測していた「事実」なのです・・残念です。

その一方で「朗報」があります! 何とこの個体は当時のLeitz/Leicaが自社在庫管理の一環としてシステム化していた「残存パーツの有効利用」をまさに体現させていた個体だったことが判明しました!(驚)・・15年間で初めてこのような事実をバラした個体として掴むことができ、今回のご依頼者様に心から感謝の念を表したいと思います。

・・ありがとう御座います!(拝)

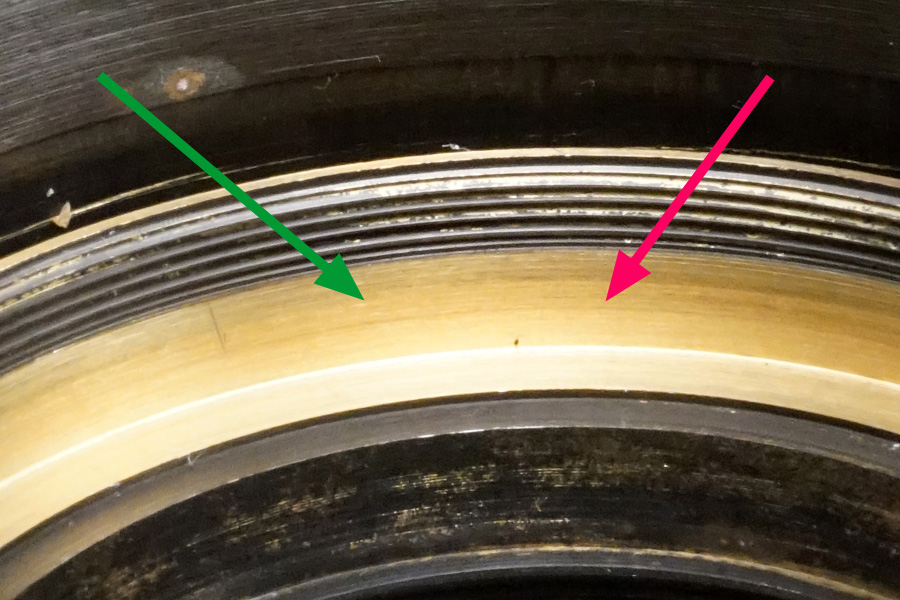

↑上の写真は当初バラし始めた時に撮影した写真です。距離計連動ヘリコイドをマウント部から抜いた状態で撮影しています。ご覧のように古い「黄褐色系グリース」が僅かに残って端に追いやられているものの、全体的には濡れたような印象に映る「潤滑油」が、液化して広がっているのが分かります。これは古い「黄褐色系グリース」が既に潤滑剤としての効力を発揮できない状態まで、経年劣化が進行していたタイミングで (本来そのような場合は硬質化が進んでいたと考えられる)、その上から新たに「潤滑油」が注入された場合のケースを示すと観察できます。

↑上の写真は当初バラし始めた時に撮影した写真です。距離計連動ヘリコイドをマウント部から抜いた状態で撮影しています。ご覧のように古い「黄褐色系グリース」が僅かに残って端に追いやられているものの、全体的には濡れたような印象に映る「潤滑油」が、液化して広がっているのが分かります。これは古い「黄褐色系グリース」が既に潤滑剤としての効力を発揮できない状態まで、経年劣化が進行していたタイミングで (本来そのような場合は硬質化が進んでいたと考えられる)、その上から新たに「潤滑油」が注入された場合のケースを示すと観察できます。

従って古いグリース成分は既に変質してしまった為、ほとんど残っておらず、純粋に「潤滑油」だけで駆動していた結果❷の印象に繋がっていたと考えられるのです。

↑上の写真も当初バラした直後に撮影した、光学系前群格納筒を取り外した直後の写真です。ご覧のように、ほぼ揮発油成分の中に絞り羽根が浸りきっているかのような印象に見える状況なのが分かると思います。

↑上の写真も当初バラした直後に撮影した、光学系前群格納筒を取り外した直後の写真です。ご覧のように、ほぼ揮発油成分の中に絞り羽根が浸りきっているかのような印象に見える状況なのが分かると思います。

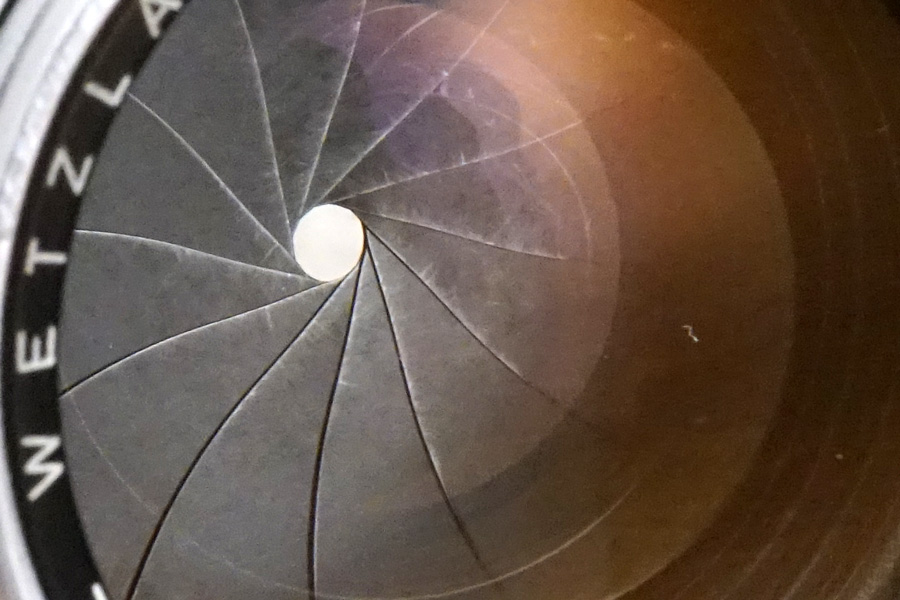

↑全部で12枚の絞り羽根が、このようにひと塊になってキー (各絞り羽根の表裏面にプレッシングされている金属棒) をピンセットで摘み上げただけで、斜めに傾けても全く滑って崩れず、ほぼこのままに持ち上げられる状態と言えば分かるでしょうか(汗)

↑全部で12枚の絞り羽根が、このようにひと塊になってキー (各絞り羽根の表裏面にプレッシングされている金属棒) をピンセットで摘み上げただけで、斜めに傾けても全く滑って崩れず、ほぼこのままに持ち上げられる状態と言えば分かるでしょうか(汗)

なかなかここまで油染みが酷くなるのは、一般的にはロシアンレンズ以外あまり見ないほどの状況と (当方の経験値からすれば) 語ることができます。

ちなみにロシアンレンズの多くの個体で絞り羽根に「油染み」が生じているのは、経年劣化進行と言うよりも、そもそもロシアの国土に極寒地域が多い為、金属凍結を防ぐ意味合いから油成分の強いグリースを「製産時点から絞り内部にすら塗布していた」結果、その必然として油染みが起きていた為なので、それに匹敵するような状態というのは、或る意味オドロキだったりします。

↑上の写真は既に溶剤洗浄が終わっていますが、絞りユニットの構成パーツの一つ「開閉環」です。ご覧のように既に酸化/腐食/錆びが進んでいるのが分かります。

↑上の写真は既に溶剤洗浄が終わっていますが、絞りユニットの構成パーツの一つ「開閉環」です。ご覧のように既に酸化/腐食/錆びが進んでいるのが分かります。

↑こちらも既に溶剤洗浄が終わっている「直進キー」です。緑青を生じています。

↑こちらも既に溶剤洗浄が終わっている「直進キー」です。緑青を生じています。

なお、この直進キーをチェックすると分かるのですが、おそらく過去メンテナンス時に一部を研磨していると考えられます。

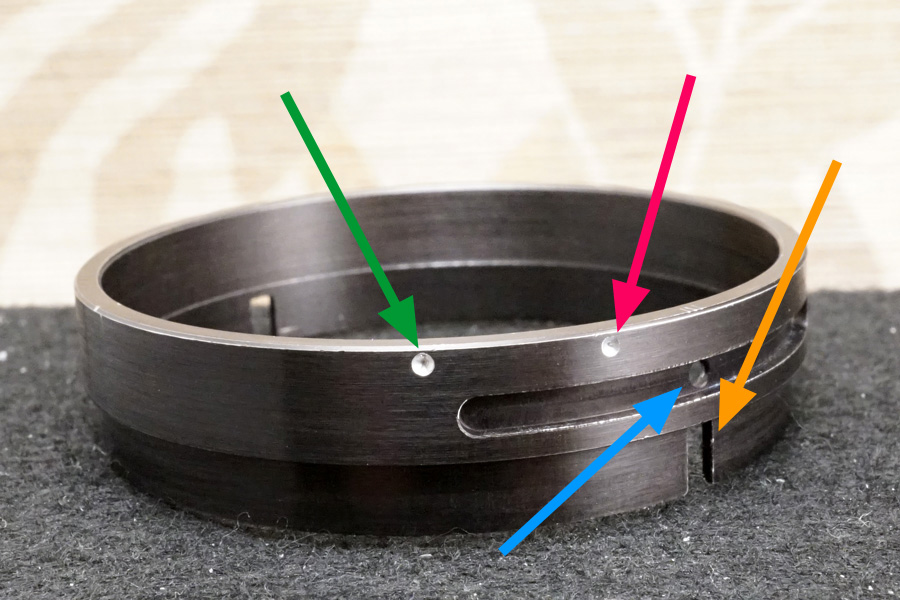

↑こちらも溶剤洗浄済みの「空転ヘリコイド封入環」です。やはり緑青を生じています。

↑こちらも溶剤洗浄済みの「空転ヘリコイド封入環」です。やはり緑青を生じています。

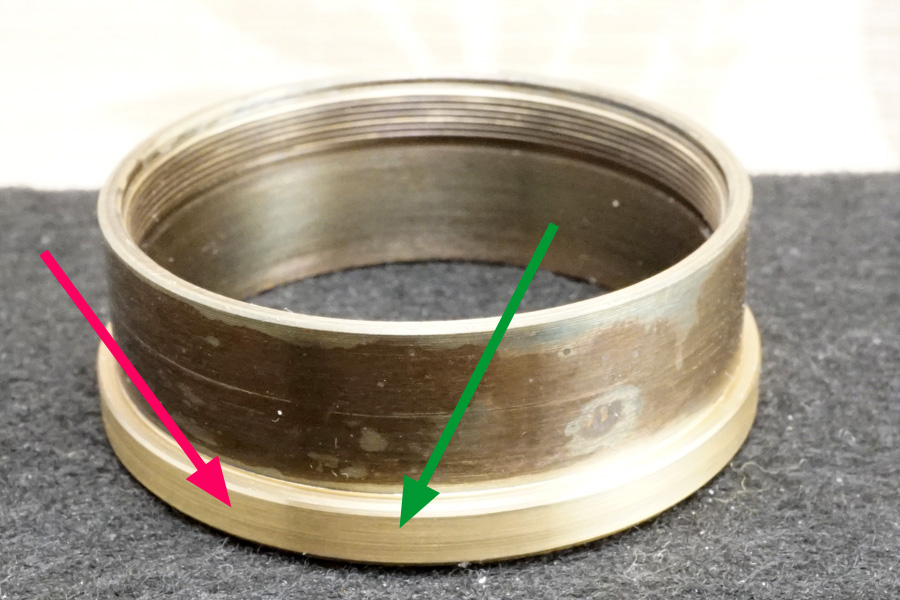

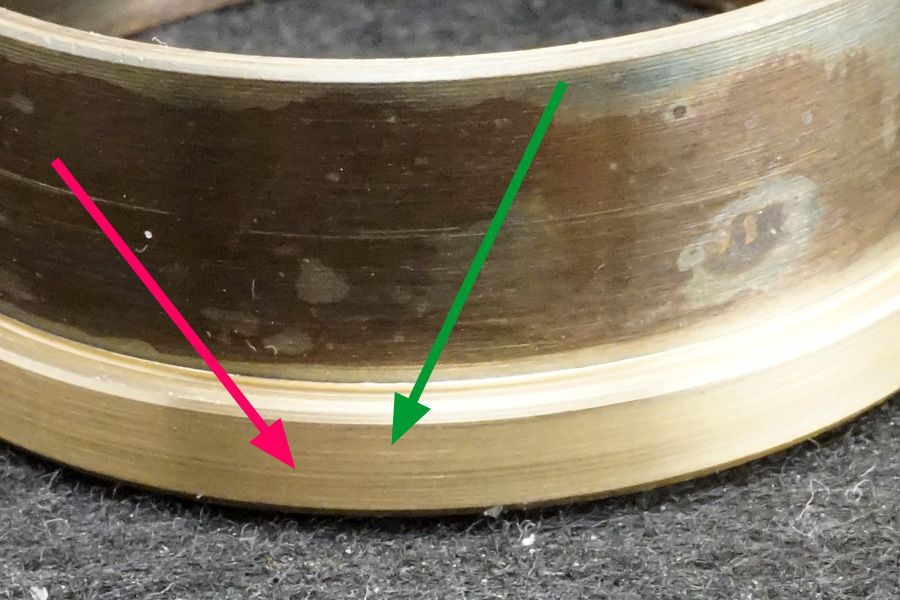

↑距離計連動ヘリコイドです。溶剤洗浄が終わっていますが、赤色矢印で指し示している箇所に「空転ヘリコイド」が格納されます。

↑距離計連動ヘリコイドです。溶剤洗浄が終わっていますが、赤色矢印で指し示している箇所に「空転ヘリコイド」が格納されます。

つまりこの距離計連動ヘリコイドは「黄銅材」で造られていますが、ご覧のように経年劣化進行に伴い酸化/腐食/錆びが進んでいる中、赤色矢印が指し示している箇所だけ黄金色のままだったのは、空転ヘリコイドが封入されていたからです。

逆に言うなら、過去に一度も黄銅材の酸化/腐食/錆びを除去していなければ、ほぼ間違いなく全てのオールドレンズでご覧のように酸化/腐食/錆びが進み「焦げ茶色」に変質しているのが普通です。従って赤色矢印で指し示している箇所こそが「製産時点の状態を示す証拠」と指摘できるのではないでしょうか。

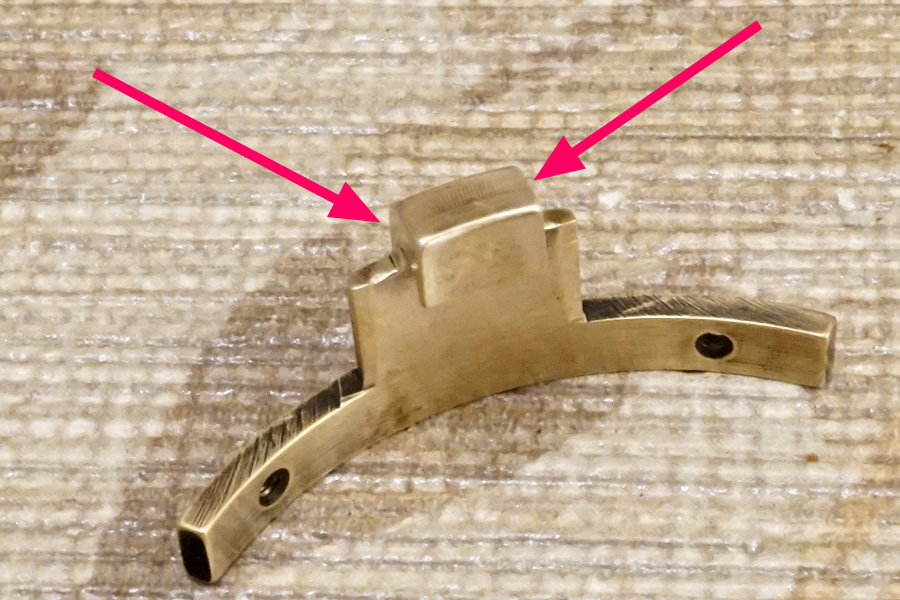

↑こちらも溶剤洗浄済みの「空転ヘリコイド」です。距離計連動ヘリコイド内に用意されている、格納箇所に直接接触する箇所のみ、やはり黄金色のままを維持しており、この部分が潤滑剤を塗布した上で、封入されていたと考えられます。ところが過去のメンテナンス時に一度も酸化/腐食/錆び除去が実施されなかった結果、赤色矢印とグリーン色の矢印の箇所のような「擦れ痕」複数の線状に残っているのが確認できます。一部の擦れ痕は長い線状に残っているものの、一部は短く、別の位置に残っていることから「この空転ヘリコイドの内部にまで潤滑油が注入されていた」ことが確実視されます。

↑こちらも溶剤洗浄済みの「空転ヘリコイド」です。距離計連動ヘリコイド内に用意されている、格納箇所に直接接触する箇所のみ、やはり黄金色のままを維持しており、この部分が潤滑剤を塗布した上で、封入されていたと考えられます。ところが過去のメンテナンス時に一度も酸化/腐食/錆び除去が実施されなかった結果、赤色矢印とグリーン色の矢印の箇所のような「擦れ痕」複数の線状に残っているのが確認できます。一部の擦れ痕は長い線状に残っているものの、一部は短く、別の位置に残っていることから「この空転ヘリコイドの内部にまで潤滑油が注入されていた」ことが確実視されます。

しかし実際の製産時点は経年の耐性に懸念が残る「潤滑油」よりも、グリースのほうを塗布していたと考えられ、要は過去メンテナンス時に潤滑成分として不適切な「潤滑油」で済ませてしまった結果、このような擦れ痕が「寸法公差の逸脱方向に仕向けられた結果として残った」との受け取りに至っています。

何故なら、もしも仮に組立時の擦れ痕として残るなら「格納時の斜め方向の擦れ痕が残る」からです。ところが水平方向に擦れ痕が残っている点から「製産時の封入後、相応の時間経過後に、潤滑成分が効力を喪失した後 (つまり製産時点のグリースの潤滑効果が減衰してから) 次に潤滑油が注入された結果、不必要な微細な隙間が生じてしまい、擦れ痕へと繋がった」と受け取るのが、道理のように考えられます。つまりこの空転ヘリコイド内にグリースではない「潤滑油」を注入したことが拙かったことを語っています。

従ってこの「水平方向の擦れ痕」を『根拠』に、❸のカクつき現象の説明に合致しています。

↑拡大撮影を試みましたが、写真撮影スキルが低いので、分かり易く撮影できておらず申し訳ございません。赤色矢印が指し示している箇所の水平線が長いほうで、グリーン色の矢印が指し示している箇所の水平線が短めの「擦れ痕」です。つまり抵抗を感じては停止しそうになるものの、再び動いてまた抵抗を感じるを繰り返していた結果、このように2箇所に擦れ痕が水平線として残っていたとの辻褄に、合致しているのです。

↑拡大撮影を試みましたが、写真撮影スキルが低いので、分かり易く撮影できておらず申し訳ございません。赤色矢印が指し示している箇所の水平線が長いほうで、グリーン色の矢印が指し示している箇所の水平線が短めの「擦れ痕」です。つまり抵抗を感じては停止しそうになるものの、再び動いてまた抵抗を感じるを繰り返していた結果、このように2箇所に擦れ痕が水平線として残っていたとの辻褄に、合致しているのです。

↑こちらは距離計連動ヘリコイド側の格納箇所ですが、やはり2箇所の位置で擦れ痕が視認できます (光の関係で分かりにくい)。

↑こちらは距離計連動ヘリコイド側の格納箇所ですが、やはり2箇所の位置で擦れ痕が視認できます (光の関係で分かりにくい)。

従って今回のこの個体で考えられる距離環を回すトルクに限定した経年に於ける背景は、一番最初に製産時点に、空転ヘリコイド格納箇所に塗布されていたグリースが経年劣化進行に伴い変質し、その潤滑効果を適切に発揮できない状況に到達してしまったことが第一段階です。

次にその改善としてメンテナンスが施され、再びグリースが空転ヘリコイドの格納箇所に塗布されましたが、純正グリースではない分、経年の耐用年数は限られていたと考えられます。結果、再びトルクが次第に重くなった (つまり塗布したグリースの潤滑効果が劣化し始めた) 結果、2回目になるメンテナンスが施されたとの憶測に至ります。

そしてその際、本来であれば古い劣化グリースを完全除去してから三度塗布するべきところ、安直にも「潤滑油」を注入してしまったと考えられるのです。

その理由は、距離環を回すトルクが「重くなる」のを超えて、更に悪化した「トルクムラ」が起きていたと推定できます。「重くなる → トルクムラ → カクつき」と言う、このような経緯が考えられるのです。

仮に過去に施された2回のメンテナンス時に、適正なグリースを入れ替えていてくれれば、トルク制御は「重くなる」だけで「トルクムラ → カクつき」を回避できていたと考えられますが、残念ながら「潤滑油」注入時点で、既に「カクつき」は避けて通れない空転ヘリコイドの耐性面での、致命的状況を招いてしまったと考えられます・・残念です。

要はメンテナンス時に塗布したグリースの潤滑効果が完全に劣化しきる前段階で、メンテナンスに臨むべきところ、適切なタイミングを逸していた結果「空転ヘリコイドの擦れ痕が進んだ」との推察になっています。

またカクつきを決定づけてしまったのは、間違いなく「潤滑油」の注入なので、その場凌ぎ的な整備に逃げた結果、空転ヘリコイドの摩耗痕はどんどん広がり深くなっていく仮定を辿るしか残っていなかったと考えられるのです。

今回、まだ早いタイミングで整備の機会を得られたので、最悪状態は回避できましたが、既に寿命への道のりは、残念ながら見え始めているのが、この個体の現状です(涙)

Leitz/Leica製オールドレンズの中で、特にレンジファインダーカメラ向けのモデルについては、ほぼ間違いなく内部に「空転ヘリコイド」を装備している為、極端に長期間のトルク変質の放置は、その寿命の短命化を決定づけていく方向性しか与えません(涙) 何故なら、金属材で一度削れてしまった摩耗痕は、二度と再生できないからです。

◉ カジリつき

金属同士の摺動 (接触) 面で、凝着摩耗が起き、表層面が局所的に溶着 → 引きちぎりの形で荒れて、動きが重くなる・引っかかる・固着する現象

◉ 摺動 (しゅうどう)

二つの部材が触れたまま、互いの位置関係を変えながら滑り合って動くこと

◉ 凝着摩耗

一度起きた凝着が、滑りにより引き剥がされる過程で、表層がちぎれたり削ぎ取られたりして、摩耗として残る現象

結果、それら摩耗痕から生じた微細なカスは、さらに接触面を傷つけ溶着を繰り返す引き金になっていきます。この繰り返しの結果、トルクムラが発生し、やがてグリースの潤滑効果も限界を迎えて、極度のトルクムラ (引っかかりが強くなり、停止寸前に近づく) の悪化が進行した後に、ついにカジリつきが発生し「完全固着」に到達します。

この時、それが単なるヘリコイドオスメスの条ネジ山で起きている現象なら、まだ改善策は残りますが、残念ながら直接接触面での摺動に依拠してのみ駆動を担保できる「空転ヘリコイド機構部」では、そのカジリつきは、イコール『製品寿命』と言う話にしか、物理的に向かいませんから、このようなトルクに関する現象の放置は、どんなに後のタイミングで整備しようとも短命化を早める要素にしかなっていないことを、所有者自身が自覚しない限りオールドレンズの多くはやがて消滅する運命としか言いようがありません。

・・だからこそ当方は『絶滅危惧種』だと指摘し続けています。

↑上の写真は「直進キー」と言う構成パーツの一つを拡大撮影していますが、当方が過去に整備した時の、同一モデル別個体からのオーバーホール工程写真を転載しています。この写真に写る「直進キー」は「正常な状態をキープしている」と判定できる写真であることを、先ずは皆様にお伝えしておきます。

↑上の写真は「直進キー」と言う構成パーツの一つを拡大撮影していますが、当方が過去に整備した時の、同一モデル別個体からのオーバーホール工程写真を転載しています。この写真に写る「直進キー」は「正常な状態をキープしている」と判定できる写真であることを、先ずは皆様にお伝えしておきます。

◉ 直進キー

距離環を回す「回転するチカラ」を鏡筒が前後動する「直進するチカラ」に変換する役目

◉ 直進キーガイド

直進キーが直進動でスライドして移動するガイド/溝であり鏡筒の繰り出し量をカバーする

この「直進キー」で最も重要な箇所は、上の写真赤色矢印で指し示している箇所なのですが、そのことを確実に認識しきれている整備者が、そもそも異常に少ないのがリアルな現実です。

←㊧写真は、今回の個体の構成パーツを撮影した写真ですが、後の工程で出てくる写真を先に転用しています。

←㊧写真は、今回の個体の構成パーツを撮影した写真ですが、後の工程で出てくる写真を先に転用しています。

この中で❹が「空転ヘリコイド」本体を意味し❼が「直進キー」なのが分かります。❼「直進キー」は、その頭部分だけがグリーン色の矢印のように❹「空転ヘリコイド」の側面に1箇所だけ研削して用意されている「直進キーガイド」と言う窪みに刺さります。

つまりその長い窪み部分である「直進キーガイド」を❼の「直進キー」の頭部分だけが直進動 (前後動) するから、距離環を回すとこの❹「空転ヘリコイド」にネジ込まれて固定される鏡筒が繰り出し/収納動作を行う原理として製品設計されています。

だからこそ距離環を回した時の「トルク制御」を決定づけているのは、実は塗布したヘリコイドグリースの問題ではなく「空転ヘリコイドとこの直進キーとガイドの3つ」であることが、製品設計概念のポイントであることを・・残念ながら非常に多くの整備者が意識していません。

何故なら (誰でもちょっと考えれば即座に理解するハズなのに) 距離環を回す「回転するチカラ」を鏡筒を繰り出し/収納させる「直進動するチカラ」に変換している部分・・まさにチカラの伝達方向を瞬時に変換する部位・・である本質なのに、そこに誰も注力しようとしないのが、非常に多くのオールドレンズを『製品寿命』に向かう宿命として与え続けていることを自覚していません!

・・それではショッキングな写真を次に掲載します。

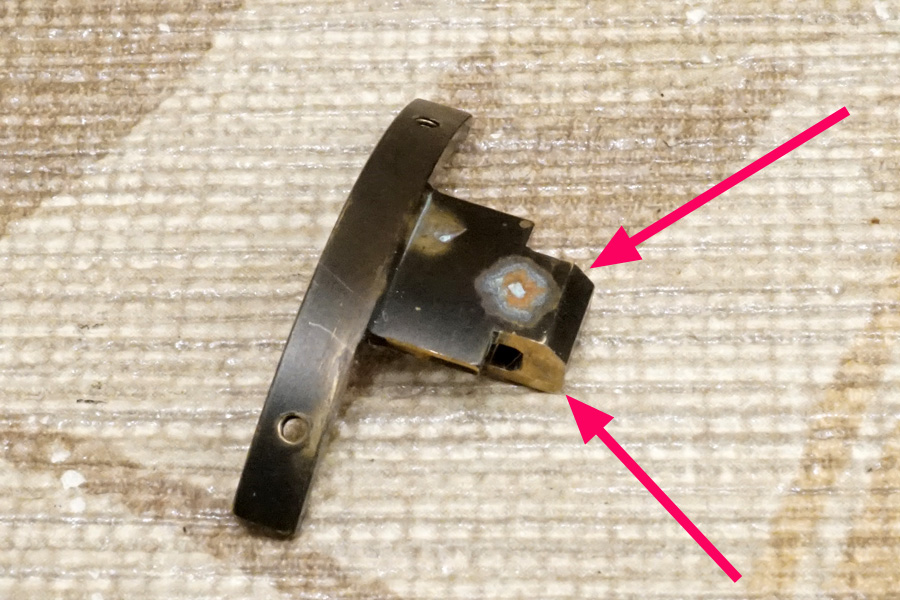

↑こちらの写真は「直進キー」ですが、今回の個体から取り出した直後、溶剤洗浄した後に撮影した写真です (既に前のほうで一度掲載しています)。この直進キーの頭部分、赤色矢印で指し示している箇所をご確認下さいませ。直前に掲載した「適正な状態をキープしている直進キーの頭部分」と比較して、何が違うのか分かるでしょうか???

↑こちらの写真は「直進キー」ですが、今回の個体から取り出した直後、溶剤洗浄した後に撮影した写真です (既に前のほうで一度掲載しています)。この直進キーの頭部分、赤色矢印で指し示している箇所をご確認下さいませ。直前に掲載した「適正な状態をキープしている直進キーの頭部分」と比較して、何が違うのか分かるでしょうか???

・・そうなのです! 側面を削っている痕跡が確認できたのです!(涙)

本来この側面部分は、一つ前に掲載した写真のように、適正状態を維持しているなら「鋭角に面取加工されていない (つまり角部分に必ず微細なアール/曲がりを与える加工が施されている)」のが、工業加工 (但し金属材の想定) の常識なのですが、ご覧のように上の写真では「鋭角」です。

つまり製産時点は一つ前の写真のように面取り加工されていたものと推測しますが、過去メンテナンス時に (おそらく2回目の潤滑油注入のタイミングで) 削られてしまったと、考えられるのです。

結果、一度削らてしまった金属材は物理的に復元できませんから、必ずこの影響がトルク制御時に大きく現れると「この写真を見ただけで瞬時に気づく」必要があるのが、整備者スキルなのです。

それは決してオールドレンズのモデルに左右されるべき次元の話ではなく、全てのモデルの全ての構成パーツに該当するべき次元の話として、今語っているのです。

・・そういう事柄が金属材相手の話なのですッ。

従って、後で解説しますが、この結果は明確に距離環を回した時のトルク感として、残念ながら今回のこの個体に現れてしまうことが、たった1枚のこの写真を見ただけで即答できる必要があると、執拗に当方はこのブログで語り続けているのです・・それこそが整備者スキルの本質です!

…………………………………………………………………………

それではここから大変遅くなってしまい申し訳ございませんが、オーバーホール/修理の工程を順番に解説していきます。

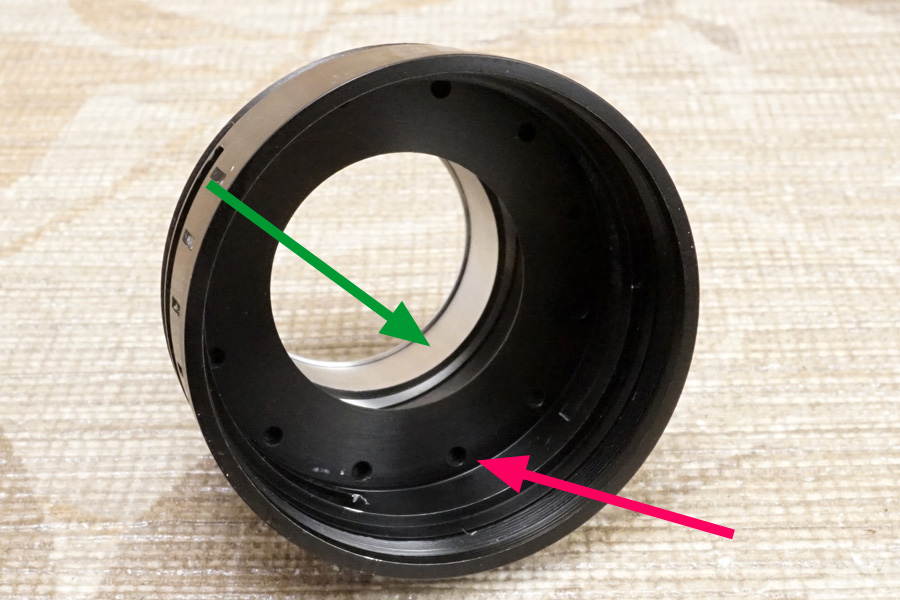

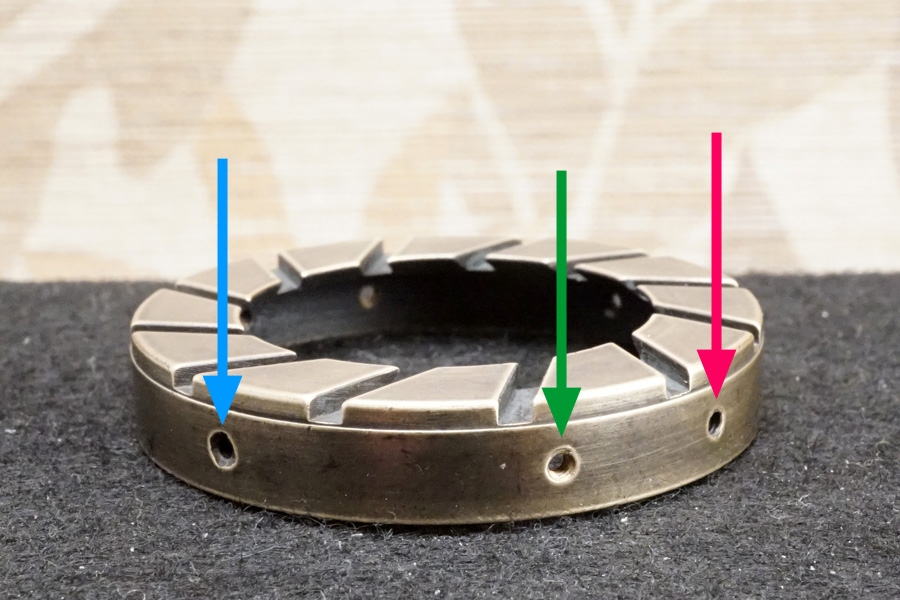

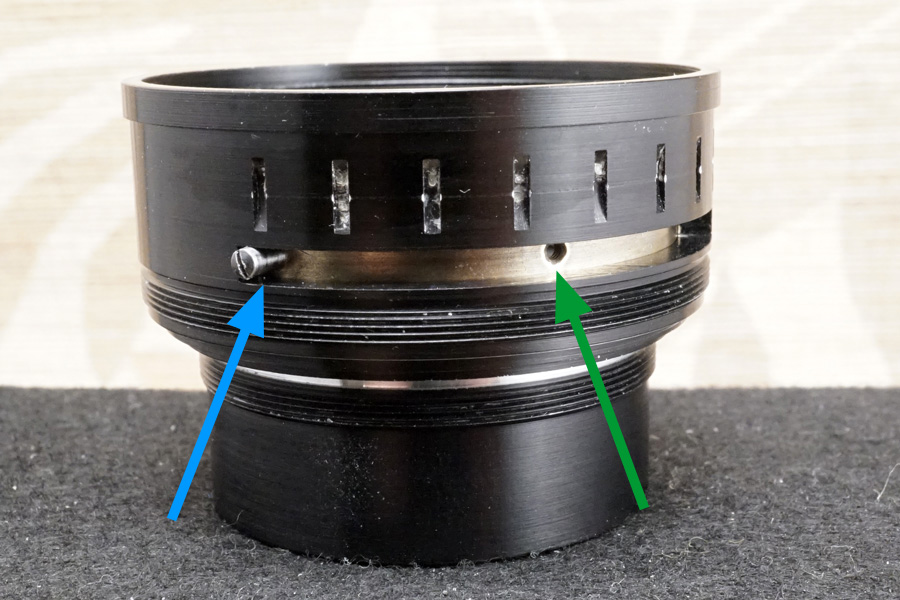

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。赤色矢印で指し示している箇所には12個の穴が空いていますが「位置決めキー用の穴」です。またグリーン色の矢印が指し示している箇所には光学系後群の光学ガラスレンズ群が格納されますが、ご覧のように「アルミ合金材の地のまま」なのが分かると思います。実はこの部分は地のままではなく「平滑研磨」されるべき場所です。

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。赤色矢印で指し示している箇所には12個の穴が空いていますが「位置決めキー用の穴」です。またグリーン色の矢印が指し示している箇所には光学系後群の光学ガラスレンズ群が格納されますが、ご覧のように「アルミ合金材の地のまま」なのが分かると思います。実はこの部分は地のままではなく「平滑研磨」されるべき場所です。

ちなみに鏡筒の内外の多くが「焦げ茶色にメッキ加工されている (決して黒色ではない)」のは、内面反射を想定した反射光の吸収率を勘案して、製品設計として製産時点に施されているメッキ加工の一つですから、決して「黒色だけが全てではない」物理的、光学的事実であることを、そろそろ皆さんもご自覚頂く必要があると・・当方はとても強く主張し続けています。

何故なら、真に内面反射の反射光を回避する目的に「黒色」が合致するなら、それは物理面での、或いは光学面での「解」なのですから、必然的に製産時点のメッキ加工塗色は「黒色メッキ加工」なのが・・道理になるのではありませんか??? そういう自問自答をしないままに、勝手に (安直に) 黒色なのが適正だと思いこんでいる時点で、既に物理的/光学的事実 (真相) から乖離していることに、気づきを得る必要があるのではありませんかね・・当方はそのように思いますね。

・・もっと言うなら、ではどうして「絞り羽根はメタリックグレーのまま」なのでしょうか???

何故、黒色にメッキ加工されていないのでしょうか??? 鏡筒どころか「光学系内で反射光の影響を最も受けやすい部位」なのが、絞り羽根の前後なのではないのでしょうか・・。

それなのに、どうしてメタリックグレーが申し合わせの如く、あらゆるオールドレンズのモデルで採用され続けているのでしょうか???

今の現代になって、ようやく黒色に近いメッキ加工が施された絞り羽根が登場しているのは、それだけ厳格に、厳密に光線制御できる光学設計の環境が整ったからであり、当時のオールドレンズの時代には、そのような光線制御は求められていなかったのです・・そうではありませんか???

そしてその真髄は、特許出願申請書内記述の「コバ端反射は決して結像面には到達しない」或いは「コバ端反射の影響は、基礎光学設計段階で既に計算済」の2点に集約され「反射防止黒色塗料」はあくまでも製造企業ですら「一般顧客が気にする、みてくれの良さに配慮したにすぎない」との当時から既に企図されていた真実に、ようやく低能な当方が気づいただけのことなのです・・(恥)

これはまさに光学として、それら反射光は (コバ端面からの反射光を指す) ごく微細な凹凸面からの錯乱反射光でしかなく、その反射光が例え後群内にしても決して結像面に到達し得ないとの、明確な特許出願申請書内記述の言説に接した時、初めて当方の意志は固定されました!

・・「反射防止黒色塗料」は、徹底的に排除して良い!

但し、そこには一部に低コントラスト化と言う「フレア制御」の問題も含むため、一概に完全除去だけがすべてではないことは光学面からも明白です。従って排除の後に、再着色は必要箇所に限定して、実施されるべきとの結論づけに到達しているのです。

これが光学に於ける「フレア制御」或いは「斜め光線への対処」として語られている話の一つであり、多くの場合でそれら影響を来す光線制御部位には「製品設計段階で黒色メッキ加工」或いは、今回のモデルのように「焦げ茶色のメッキ加工」がちゃんと施されているのです。それは後の工程写真でも明確になりますが、光学系後群内の第4群と第5群の黄銅材モールド一体成型箇所には、その内側に「溶剤でも一切溶けない、明確な焦げ茶色メッキ加工」を確認できたからに他なりません。つまりLeitz/Leicaは、必要箇所/部位には、ちゃんと対処していたのです!

↑上の写真は既に当方の手による『磨き研磨』が終わった状態で撮影している、絞りユニット内の構成パーツ「開閉環」です。この環/リング/輪っかと絞り環が連結することで、絞り環の回転操作で絞り羽根が開閉角度を変更して、閉じたり開いたりする製品設計です。

↑上の写真は既に当方の手による『磨き研磨』が終わった状態で撮影している、絞りユニット内の構成パーツ「開閉環」です。この環/リング/輪っかと絞り環が連結することで、絞り環の回転操作で絞り羽根が開閉角度を変更して、閉じたり開いたりする製品設計です。

その絞り環との連結に「シリンダーネジ」を使うのですが、Leitz/Leica製オールドレンズの多くのモデルでその連結は両サイドから (つまり直径上に2箇所) シリンダーネジをネジ込んで、絞り環との連結が行われます。

要はそのネジ穴が2つしか存在しないハズなのに、この個体の「開閉環」には、ご覧のように全部で6箇所にネジ穴が用意されているのです!(驚)

15年間に扱ったLeitz/Leica製オールドレンズの中で、このように「開閉環」に2つ以上のネジ穴が用意されていた個体は初めてです。はたして赤色矢印の位置のネジ穴が製産時点なのか、グリーン色の矢印のネジ穴か、或いはブルー色の矢印なのか・・と言う話です。

このネジ穴の位置の相違は、絞り羽根の開閉角度制御に対する「開放位置」と「最小絞り値位置」の両端側での停止位置を確定させるモノなのです。従って、この「開閉環」の状況が表す実情は、当時のLeitz/Leicaに於いて、この「開閉環」と言う構成パーツの一つが「残存パーツ有効利用」という管理システムの範疇に据えられていて、確かに活用されていた『証拠』を表していると推測できるのです・・素晴らしい発見です!(驚)

なお、全部で片サイドで3箇所にネジ穴が研削されていますが、そのうちの1箇所だけは、過去メンテナンス時の整備者の手により処置されているネジ穴です。微妙にセンター位置がズレている為、当時のLeitz/Leicaによる処置ではないと確定できそうです。また実際、関連する他の構成パーツをチェックしても、用意されている下穴の数は「2箇所」ずつなので、道理が通っています。

従ってこのような「観察と考察」から推論的に導き出されるのは、この「開閉環」と言う絞りユニットを構成するパーツが、一意のモデルのみに限定して製品設計されていなかったことを表しています。つまりあくまでも推測の範疇に留まりますが、例えば仮にこの1959年版モデルに実装されるべき「開閉環」が、次の1961年版モデルにもそのまま採用されていた場合、同じ「開閉環」を使ったまま絞りユニットが完成するのであれば、その直前にネジ込まれる「光学系前群格納筒」のネジ山スタート位置が変化しているのは・・前のほうの解説からも自明の理であり、それは「光学設計が違うから」と言う道理に繋がります!

つまり1959年版用に用意されていた「開閉環」の残数が、1961年版用にも使われていた時、そのタイミングで1961年版の光学設計向けに、開放位置と最小絞り値位置の両端位置が変化した結果このように2つの位置でネジ穴加工が処理されたと受け取るのが・・自然ではないでしょうか。

つまりこの「開閉環」は、1959年版と1961年版の切り替わりのタイミングの時、それら両方の個体の為に活用できるよう、予め2つのネジ穴位置で加工されていた (1961年版向けに追加加工されていた) ことを表していると推定できたのです。そこから視えてくるのは、当時のLeitz/Leicaの残存パーツ管理システムの挙動であり、さらに製産ロットの中で完全に新旧モデルへとロットのタイミングが決別して切り替わっていなかったことの『証拠』にも、なっているのではないかと、今回の発見で、当方は受け取っています。それは次の掲載写真をご覧頂ければ明確になります。何故なら、光学系前群格納筒は、この「開閉環」の直上に「ネジ込まれて固定されるから」です・・つまり、光学系前群格納筒には、そのネジ込みの為のネジ山が備わっている点で、1961年版では光学設計が変更されている事実からも、必然的にそのネジ込み位置は変わらざるを得ず、それに対応した開放f値と最小絞り値位置との停止位置変更から、1961年版向けのネジ穴を追加加工として用意したと言う繋がりとして・・結論づけできました!(祈)

↑一方こちらの写真は光学系前群格納筒を撮影していますが、ここにも赤色矢印とグリーン色の矢印の2箇所にイモネジ用の下穴が備わります (全周で合計4箇所)。こちらの2つの下穴も、そのセンターがピタリと一致していますから、設計図面が手元になければ、このような追加加工ができません。

↑一方こちらの写真は光学系前群格納筒を撮影していますが、ここにも赤色矢印とグリーン色の矢印の2箇所にイモネジ用の下穴が備わります (全周で合計4箇所)。こちらの2つの下穴も、そのセンターがピタリと一致していますから、設計図面が手元になければ、このような追加加工ができません。

結局、この下穴の位置にネジ込まれる「黒色イモネジ」を使って、絞り環の刻印絞り値向けの基準マーカーとしている製品設計なので、この下穴の位置の相違が問題になっているワケです。何故なら、直下に用意されているネジ山の終端で、この光学系前群格納筒のネジ込みが停止し固定されるからです。つまりこのネジ山の終端位置こそが「適正な光路長を担保している」製品設計なので、この下穴の位置の相違は、単なるイモネジ用の下穴の問題ではなく「光学設計の確定を左右する」前提条件をも左右しかねない要素であることを・・理解している必要がある・・と申し上げているのです。このような内容こそが「観察と考察」と「原理原則」に則った『理論的整備手法』を執る当方のスンスなので、きっとご理解頂けるものと思っています。

つまりこの下穴のセンター位置が極僅かにズレただけで、ネジ山の終端位置との干渉が発生しかねず (何故なら、ここにセットされるマーカー環の厚みが決まっている為)、それがそっくりそのまま「光路長の逸脱」を意味するからなのです。適正に組み立てられていると担保できる『根拠』とはそう言う理論的な道理が全て通っていると言う話であり、決して何処か別の部位との辻褄合わせで仕上がるべき話では、決してないのです!・・違うでしょうか???

・・いったいどれだけの整備者が、このような意義を理解して組み立てているでしょうか。

だからこそ、当方は例え仕上がった後に何かしら瑕疵が残ろうとも「必ず100%その因果を説明できる」と明言できるのです。これが『理論的整備』の『証し』です。

↑さらにこちらは絞り環用のベース環であり、このベース環に絞り環が被さって締め付け固定されますが、ここにも2箇所 (全周で合計4箇所) イモネジ用の下穴が用意されています。

↑さらにこちらは絞り環用のベース環であり、このベース環に絞り環が被さって締め付け固定されますが、ここにも2箇所 (全周で合計4箇所) イモネジ用の下穴が用意されています。

一方ブルー色の矢印が指し示している箇所の穴は「鋼球ボール用の穴」なので、ここに鋼球ボールが入り、カチカチとクリック感を実現させている仕組みです。またオレンジ色の矢印が指し示している箇所に用意される四角い切り欠き/開口部/スリットは、前述鏡筒内部の絞りユニット内「開閉環」と連結したシリンダーネジがこの四角い切り欠き/開口部/スリットに入ります。

つまり絞り環操作すると、その裏ではこのベース感が回転しており、どうじにシリンダーネジ位置が移動するので、絞り羽根が開いたり閉じた入りしている話になりますね。

ちなみにブルー色の矢印の左右に細長く窪みがあるのは、ここに「板バネ」が入って鋼球ボールを押し込む結果、クリック感が実現できている話になっています。

従って板バネなので反発するチカラが必要ですから、ここに入る細長い板バネは反発するチカラを一定に保つよう製品設計されていますが「その向きを間違えると、クリック感が強くなる」ことを過去メンテナンス時の整備者が気づいていなかったようで、当初バラした直後の板バネの向きは、適正な向きの反対にセットされていました(汗)

冒頭に明記した「❹ 絞り環操作に違和感を感じる (クリック感が少々硬い印象)」の原因は、そういう事実だったようです。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

◉ シリンダーネジ

◉ シリンダーネジ

円柱の反対側にネジ部が備わり、ネジ部が締め付け固定される事で円柱部分が他のパーツと連携させる能力を持ち、互いにチカラの伝達が実現できる役目として使う特殊ネジ (単なる連結のみに限らず多くの

場合でチカラの伝達がその役目に含まれる)。

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

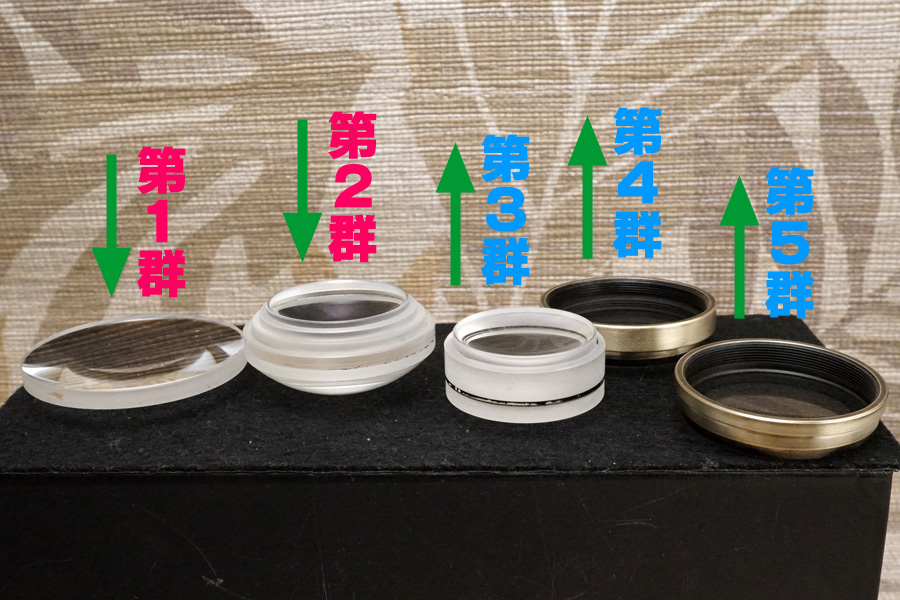

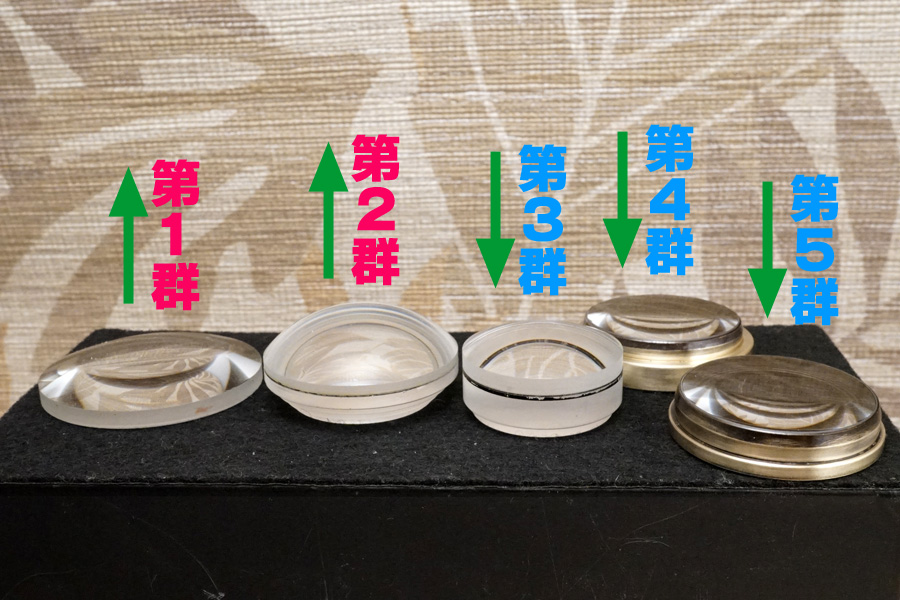

↑取り出した光学ガラスレンズを前玉から順に並べて撮影しています。光学系前群側を赤色文字で表記し、光学系後群をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味しています。絞り羽根を挟んで光学系後群側は向きが反転する為、ご覧ようにグリーン色の矢印の向きも反転しています。

↑取り出した光学ガラスレンズを前玉から順に並べて撮影しています。光学系前群側を赤色文字で表記し、光学系後群をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味しています。絞り羽根を挟んで光学系後群側は向きが反転する為、ご覧ようにグリーン色の矢印の向きも反転しています。

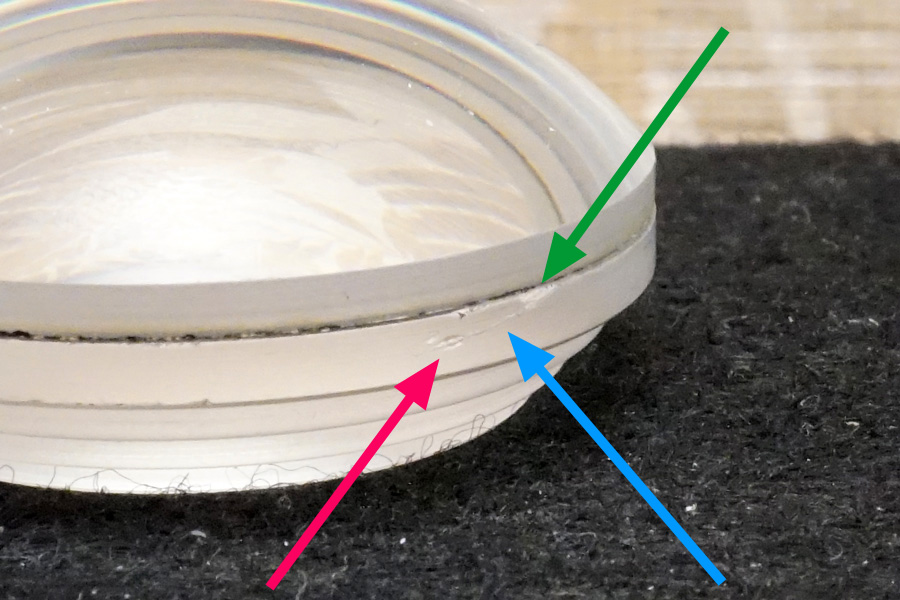

↑さらに光学系前群の第2群2枚貼り合わせレンズ (㊧) と光学系後群側第3群貼り合わせレンズ (㊨) について、それぞれの裏面側を拡大撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所は、ネット上で拡散が続く光学系構成図とは異なる『カタチ』をしている『証拠』を表すつもりで示しています。またグリーン色の矢印が指し示している箇所は貼り合わせ接着面のバルサム剤部分を指しており、冒頭の❼で語っていた「一部のバルサム剤が外周端で剥離傾向 (実際は溶けたのだと推定しているが) が見られる」としていた場所を表しています。さらにブルー色の矢印が指し示している箇所は、❻で語っていた蒸着コーティング層の外周端付近での経年劣化進行を表しています。いずれも具体的な指摘箇所そのものを指していませんが、凡その位置を分かり易くする目的で指し示しています。

↑さらに光学系前群の第2群2枚貼り合わせレンズ (㊧) と光学系後群側第3群貼り合わせレンズ (㊨) について、それぞれの裏面側を拡大撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所は、ネット上で拡散が続く光学系構成図とは異なる『カタチ』をしている『証拠』を表すつもりで示しています。またグリーン色の矢印が指し示している箇所は貼り合わせ接着面のバルサム剤部分を指しており、冒頭の❼で語っていた「一部のバルサム剤が外周端で剥離傾向 (実際は溶けたのだと推定しているが) が見られる」としていた場所を表しています。さらにブルー色の矢印が指し示している箇所は、❻で語っていた蒸着コーティング層の外周端付近での経年劣化進行を表しています。いずれも具体的な指摘箇所そのものを指していませんが、凡その位置を分かり易くする目的で指し示しています。

↑さらに㊧第2群の貼り合わせレンズのコバ端を拡大撮影している写真です。指し示している箇所には「ガラス材の欠け/欠損部分」が視認できたことを説明する目的で、矢印表示しています。

↑さらに㊧第2群の貼り合わせレンズのコバ端を拡大撮影している写真です。指し示している箇所には「ガラス材の欠け/欠損部分」が視認できたことを説明する目的で、矢印表示しています。

赤色矢印で指し示している箇所の痕跡が「一番最初に起きた欠け/欠損箇所」を表し、そのままムリなチカラが加わり続けた結果、欠けたガラス材の欠損画そのまま引きづられた痕跡が、やはり削れとして残った部分を指してブルー色の矢印で表示しています。最後に再びとても強いチカラで加圧された結果「再度、欠け/欠損が生じてしまった箇所」をグリーン色の矢印で指し示しています。

つまりこれら連続的に加えられたチカラの痕跡 (の結果ガラス材の欠け/欠損を招いているが) が示す所為は「このコバ端に着色されていた反射防止黒色塗料の塗膜の厚みが適切ではなく、ムリなチカラを加圧されつつアルミ合金材の格納筒に強いチカラで格納されていった流れ」を示している、或る意味『証拠』と見られることを説明しています。

従ってこの「欠け/欠損」は、格納後の経年の中でアルミ合金材で造られている光学系前群格納筒が熱膨張/収縮を繰り返す中で起きていた光学ガラスレンズの硝材の欠け/欠損ではなかったことを、その『証拠』として示していると断定できることを説明しているのです・・。

逆に言うなら、ブルー色の矢印で指し示している箇所痕跡が無ければ、必要外の塗膜の厚みを伴ったままに格納されてしまった結果、経年の中でガラス材が金属材の熱膨張係数に耐えられず欠け/欠損していった可能性が捨てきれない話になりますが、ブルー色の矢印が指し示している箇所に残る痕跡は、勝手にこのような斜め方向に光学ガラスレンズが移動しない物理的環境から、導き出される「過去メンテナンス時の整備者の所為」として白日の下に晒されますッ。

要は格納筒に格納できなかったので、相当なチカラで押し込んで、ムリヤリ収めていた事実が判明したことを・・今ここで語っています! そしてその本質は「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」であるがゆえの結末を表していると・・当方は捉えているのです。

いったいこの何処に、このような整備の『根拠』や「正当性」があると指摘されるのでしょうか。

そこまで言うなら、この第2群を今回のオーバーホール/修理の際に抜き出した際に「証拠となるガラス粉が一緒に出てきたのか???」と問われれば、残念ながら単なる汚れなのかカスなのか、何なのかをその時点では気づけていなかったと言わざるを得ませんが (実際コバ端着色されていたため、ガラス粉とは気づかずに洗浄工程を進めてしまった)、後に溶剤を使い「反射防止黒色塗料」を溶かして完全除去した結果、このような痕跡が発見できたのだけは間違いありません。

このブルー色の矢印で指し示している箇所の痕跡も、経年の中で起きた痕跡だと言うなら、確かにそれも完全否定はできませんが、いずれにしても着色されていた「反射防止黒色塗料」の塗膜の厚みが大きく影響していた事実だけは、消しきれないのではないかと受け取っています。

ちなみに別の箇所にも、もう1箇所同じような痕跡が残っています。

↑光学系後群側の第4群 (㊨) と第5群 (㊧) の、黄銅材によるモールド一体成型箇所の拡大撮影写真です。赤色矢印で指し示している箇所が格納筒の内壁と直接接触する箇所であることを表しており、さらにブルー色の矢印で指し示している箇所が「光路長」に直接影響を来す場所である裏面側の接触箇所を表しています。またグリーン色の矢印で指し示している箇所も互いが積み重なる位置であり、直接接触箇所なので、同じように「光路長」のダイレクトな影響を来す箇所として明示しています。

↑光学系後群側の第4群 (㊨) と第5群 (㊧) の、黄銅材によるモールド一体成型箇所の拡大撮影写真です。赤色矢印で指し示している箇所が格納筒の内壁と直接接触する箇所であることを表しており、さらにブルー色の矢印で指し示している箇所が「光路長」に直接影響を来す場所である裏面側の接触箇所を表しています。またグリーン色の矢印で指し示している箇所も互いが積み重なる位置であり、直接接触箇所なので、同じように「光路長」のダイレクトな影響を来す箇所として明示しています。

そして実際にそれぞれの箇所には、冒頭の後玉方向から撮影した、当初バラした直後の写真のとおり「反射防止黒色塗料」が着色されており、黒色だったことが分かると思います。

結果、結局今回の個体は「光学系前群を取り出せない」或いは「光学系後群も抜き出すことができなかった」との、この2点に於いて、冒頭の❿の説明として語られることを、今説明しています。

↑第4群と第5群を重ね合わせると、こんな感じで光学系後群格納筒 (つまり鏡筒の裏側) に収納されることが分かると思います。なお既に当方の手による『磨き研磨』が終わっている為、黄銅材の部分がすべて黄金色に光って見えていますが、当初バラした直後は経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビにより「焦げ茶色」です (上の写真の一部に残る色合いです)。

↑第4群と第5群を重ね合わせると、こんな感じで光学系後群格納筒 (つまり鏡筒の裏側) に収納されることが分かると思います。なお既に当方の手による『磨き研磨』が終わっている為、黄銅材の部分がすべて黄金色に光って見えていますが、当初バラした直後は経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビにより「焦げ茶色」です (上の写真の一部に残る色合いです)。

↑12枚の絞り羽根を組み込み、絞りユニットを完成させるとこんな感じに鏡筒が仕上がります。

↑12枚の絞り羽根を組み込み、絞りユニットを完成させるとこんな感じに鏡筒が仕上がります。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しています。写真上方向が前玉側方向を表します。するとご覧のようにブルー色の矢印で指し示している箇所に既にシリンダーネジをねじ込んでいますが、もう1箇所グリーン色の矢印で指し示している箇所にネジ穴が見えており、必要外のネジ穴であることが明白です。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しています。写真上方向が前玉側方向を表します。するとご覧のようにブルー色の矢印で指し示している箇所に既にシリンダーネジをねじ込んでいますが、もう1箇所グリーン色の矢印で指し示している箇所にネジ穴が見えており、必要外のネジ穴であることが明白です。

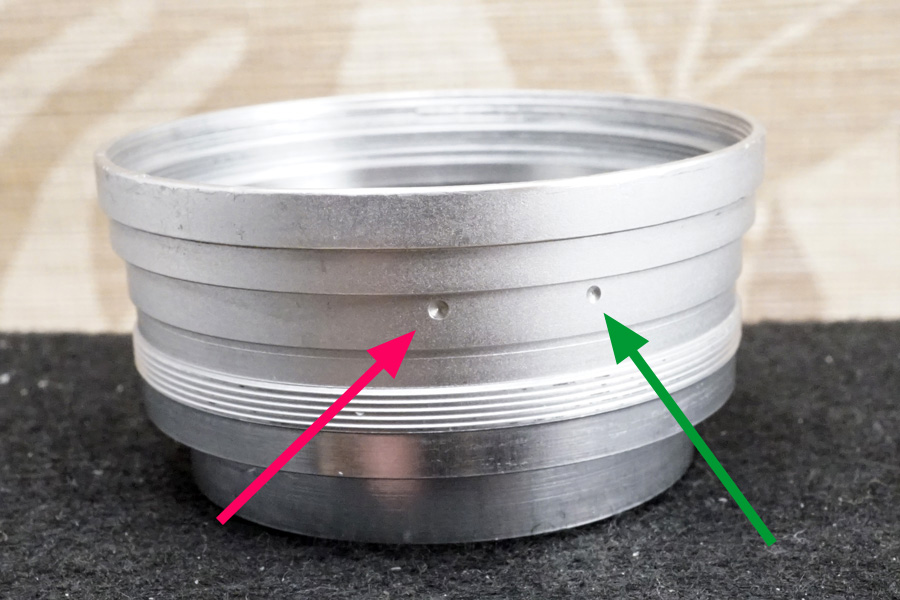

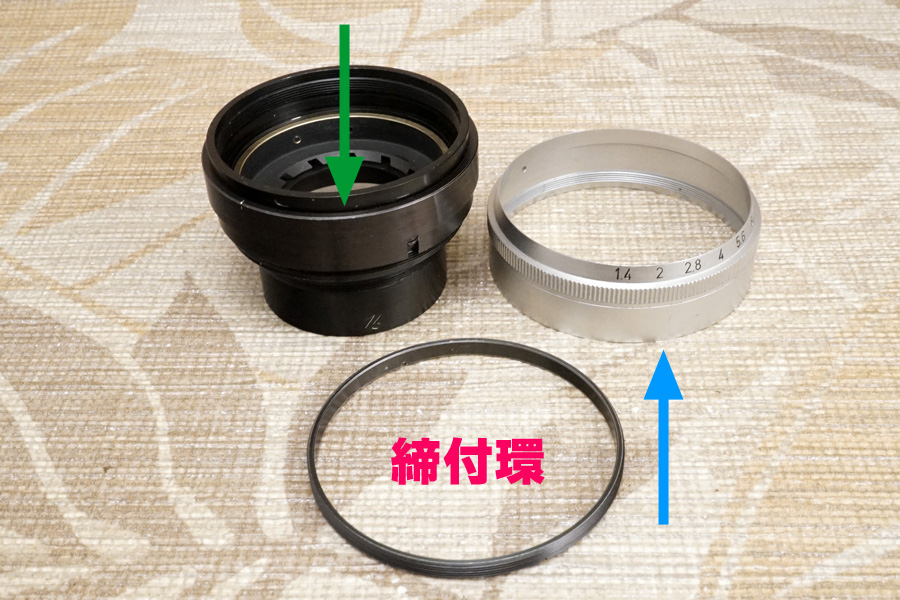

↑この鏡筒 (㊧) には上の写真のように、㊨に並べた「絞り環用ベース環」が、赤色矢印の方向のままに鏡筒の外壁に入ります。つまり鏡筒の上から被せることができません (鏡筒の上部の外径が、右側に並べている絞り環用ベース環の内径よりも大きいから)。

↑この鏡筒 (㊧) には上の写真のように、㊨に並べた「絞り環用ベース環」が、赤色矢印の方向のままに鏡筒の外壁に入ります。つまり鏡筒の上から被せることができません (鏡筒の上部の外径が、右側に並べている絞り環用ベース環の内径よりも大きいから)。

↑一つ前の写真で右側に並べて撮っていた「絞り環用ベース環」を既にセットした状態で、鏡筒を並べて撮影しています。絞り環はグリーン色の矢印の方向で、鏡筒の上から被さるように絞り環用ベース環の上に被さり、且つさらに今度は下方向のブルー色の矢印方向から「締付環」がネジ込まれて、絞り環用ベース環をサンドイッチ化するようなイメージで、絞り環が固定されます。

↑一つ前の写真で右側に並べて撮っていた「絞り環用ベース環」を既にセットした状態で、鏡筒を並べて撮影しています。絞り環はグリーン色の矢印の方向で、鏡筒の上から被さるように絞り環用ベース環の上に被さり、且つさらに今度は下方向のブルー色の矢印方向から「締付環」がネジ込まれて、絞り環用ベース環をサンドイッチ化するようなイメージで、絞り環が固定されます。

↑イメージさせるとこんな感じで組み込んでいくことになります。鏡筒の上から絞り環を被せて、下方向から「締付環」でサンドイッチ化して絞り環をベース環に固定します。

↑イメージさせるとこんな感じで組み込んでいくことになります。鏡筒の上から絞り環を被せて、下方向から「締付環」でサンドイッチ化して絞り環をベース環に固定します。

↑さらに上の写真は光学系前群格納筒 (㊧) と基準マーカー環 (㊨) であり、絞り環のクリックストップ位置に合致する「黒丸」マーカーは、実はこのようにイモネジをネジ込んでこのマーカー環を固定する位置で代用させています。

↑さらに上の写真は光学系前群格納筒 (㊧) と基準マーカー環 (㊨) であり、絞り環のクリックストップ位置に合致する「黒丸」マーカーは、実はこのようにイモネジをネジ込んでこのマーカー環を固定する位置で代用させています。

↑するとご覧のように、この絞り値マーカー環はイモネジのネジ込み位置を決めるために、下穴が2箇所用意されていることが分かります。赤色矢印で指し示している箇所が適正なのか、ブルー色の矢印のほうなのか、実際に組み込んでいけば判明します。この下穴は通常は1つしか用意されていません。

↑するとご覧のように、この絞り値マーカー環はイモネジのネジ込み位置を決めるために、下穴が2箇所用意されていることが分かります。赤色矢印で指し示している箇所が適正なのか、ブルー色の矢印のほうなのか、実際に組み込んでいけば判明します。この下穴は通常は1つしか用意されていません。

このような下穴が複数用意されている事実から、2つの想定が妄想できます。

❶ 過去メンテナンス時に整備者の手によって研削して用意された。

❷ 当時のLeitz/Leicaが、残存パーツの有効活用の一環として活用させていた『証拠』

・・この真実がどちらなのかは確定できませんが、少なくとも研削した下穴の位置は中心位置までピタリと正確だった為、❶の過去メンテナンス時の整備者の手による研削として用意されていたと考えるのは、難しいと当方的には受け取っています。このような複数の構成パーツに跨って、下穴が用意された場合、それら構成パーツの組み付けに従い、必ず極僅かなズレが生じてくる為、後追い作業だけで研削していくのは、相当ハイスキルな工程ではないかと考えられます。

一方、製造元たるLeitz/Leicaであれば、研削位置の正確な割り出しは図面が手元にある為、確実に適正位置で (中心まで) 合わせられると考えられ、金属加工レベルで捉えるなら、❶の可能性は、組立工程が複数に跨がる以上、考えにくいと当方は今回判定しました。

従って、当時のLeitz/Leicaの残存パーツ管理システムたる有効活用という転用作業は、このように別の製造ラインで用意されていた構成パーツを代替活用させるて使い切る運用だったことが、明確に示された事実ではないかと、今回当方は受け取りました。この残存パーツの有効活用という管理システムは、当時の一次資料としても残っているようなので、今回このような事実を掴む機会を得られたのは、当方としては本当に大きな成果になっており、改めてご依頼者様に感謝とお礼を申し上げたいと思います!

・・ありがとう御座いました!(拝)

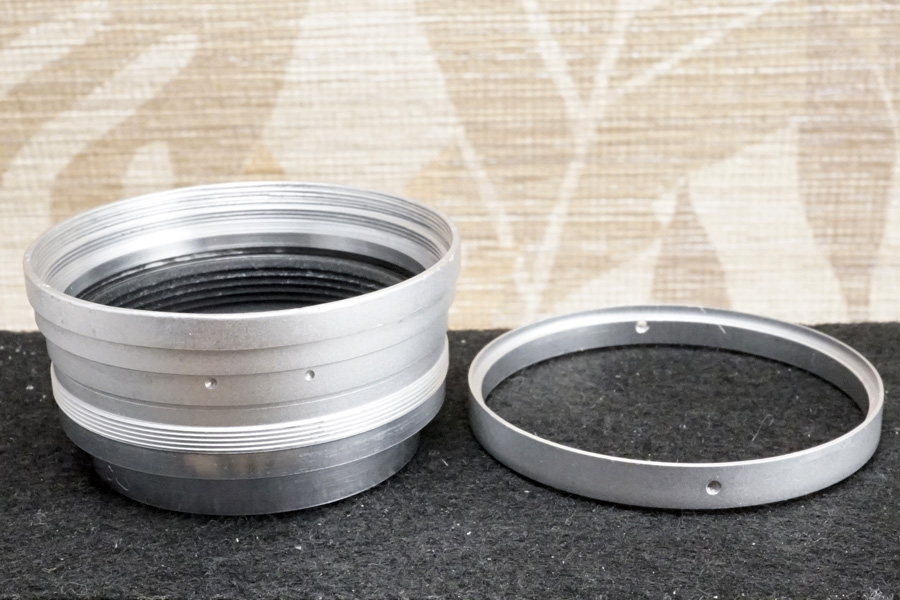

↑光学系後群の格納筒 (㊧) と、その締付環 (㊨) です、やはりここにも「反射防止黒色塗料」が赤色矢印で指し示している箇所に着色されていた為、完全除去しています。

↑光学系後群の格納筒 (㊧) と、その締付環 (㊨) です、やはりここにも「反射防止黒色塗料」が赤色矢印で指し示している箇所に着色されていた為、完全除去しています。

↑光学ガラスレンズを締め付け固定するそれぞれの締付環には、Leitz/Leica製オールドレンズの場合、ご覧のような樹脂製環が、光学ガラスレンズと締付環の間にサンドイッチ化されて締め付け固定する手法を採っています。これは締付環が経年の中で緩むことを防御する一つの手法であり、それは季節などの違いによる金属材の熱膨張を勘案した対処方法と指摘できますから (樹脂製環がクッション材になっている)、このような手法を標準化していた事実から考えられることは「決して締付環に固着剤を塗布していなかった」ことが想定できますから、こういう部分の「観察と考察」も、必ず有効活用させて製品設計、ひいては光学設計まで追求と研究を深化させていく所存です。

↑光学ガラスレンズを締め付け固定するそれぞれの締付環には、Leitz/Leica製オールドレンズの場合、ご覧のような樹脂製環が、光学ガラスレンズと締付環の間にサンドイッチ化されて締め付け固定する手法を採っています。これは締付環が経年の中で緩むことを防御する一つの手法であり、それは季節などの違いによる金属材の熱膨張を勘案した対処方法と指摘できますから (樹脂製環がクッション材になっている)、このような手法を標準化していた事実から考えられることは「決して締付環に固着剤を塗布していなかった」ことが想定できますから、こういう部分の「観察と考察」も、必ず有効活用させて製品設計、ひいては光学設計まで追求と研究を深化させていく所存です。

逆に言うなら「固着剤」を使って締め付け固定していた場合、その所為は過去メンテナンス時の整備者の行為だったことが判明することを、今語っているのです。

当方は15年間で、100本を超える当時のLeitz/Leica製オールドレンズのモデルをオーバーホールしてきましたが、製産工程で「固着剤」を塗布する箇所は、相当限定されていたのではないかと考察しています。当時のLeitz/Leicaの製品設計は、とにかく必然として固定されるべき位置で停止するよう、或いは固定されるよう一意に確定する製品設計を採っていたと考えています。

それは締付環にしてもどのような構成パーツにしても同じ前提になますが、製産ライン上で都度、専用治具を使い検査しながら次の工程へと進めていたと考えられ、そのためにも工員にとり不必要に惑わされることがないよう、製品設計段階でキッチリ整合させていたと当方は考えています。

それは逆に言うと、むしろ当時の一般的な他社オールドレンズのモデルよりも、非常に厳格、且つ細かい構成パーツ管理体制だったと指摘でき、その一つの現われがまちに前述した樹脂製環まで用意していた事実こそが、そのような管理システムの『証拠』ではないかと捉えています。

例えば当時の日本の光学メーカー製品の中で、同じように樹脂製環を締付環との間に介在させていた製品設計を採っていたオールドレンズは、実は非常に限定的であり、多くの場合で締付環と光学ガラスレンズの間には何も介在せず、ダイレクトに締め付け固定していたのが真実です。

一例を上げるなら、当時のMINOLTA製のL39マウント規格品である一部の高級限定製産品に限って、同じように樹脂製環を介在させていた事実があるくらいの話で、その他大多数の日本製モデルはダイレクトに光学ガラスレンズを締め付け固定する手法を採っていたと言わざるを得ません。

↑後玉側方向から撮影するとこんな感じです。なお上の写真に写っている円形バネは、ワザと故意にここで使っており、正しい工程は全く別の箇所に本来使います。

↑後玉側方向から撮影するとこんな感じです。なお上の写真に写っている円形バネは、ワザと故意にここで使っており、正しい工程は全く別の箇所に本来使います。

以前、当方宛て、ブログ掲載の手順で組み立てていったら仕上げることができず、一部の工程が違うのではないかと指摘を受けたことがあります(笑)

・・ハイ、答えは明確で、そのとおりです!(笑)

当方のブログ掲載に於けるスタンスは「決して整備会社や整備者の営業補助をしない」との明確な方針がある為、これら工程写真の中には一部に不適切な構成パーツの使い方やセット位置などを、敢えて撮影して入れ込んでいます。それが意味するのは、必然的にまるでこのとおり工程を進めていけば、それは当然適切に仕上がらないことを表しています(笑)

当方はそれを重々知った上で、ワザと故意にトラップとして仕込んでいるので、例えば上の写真のように組み上がっていた場合、光路長が適切ではない為、組み上がってから撮影される写真には、必然的な結果が残ることを意味しています(笑)

逆に言うなら「原理原則」を知っている整備者であれば、そんなことは逐一見抜けてしまうので、そのような整備スキルの持ち主であれば、このような工程紹介記事は必要ないとも指摘できます。

そのような整備スキルの持ち主とは「初めて扱うどんなオールドレンズが来ても、必ず対処できるスキルを持つ整備者」と言えば、伝わるでしょうか(笑) 当方は15年間でたかが591銘柄しか扱ってきていませんから、とても偉そうなことは言い切れませんが(恥)、少なくとも扱いできないと事前に断言できるモデルは、基本的には存在しません。しかし実際に今後二度と扱いたくないと印象したモデルが有ることも嘘ではないので、要は組み立て手順を知らなければ、完全解体できなかったモデルが一部には顕在することも、事実なのです。それはチカラを加えて外して良いのかどうかの判定に大きく関わる問題でもあるので、手順を知らない限りそれは必ずしも最良の所為とは限らないものです。さらに指摘するなら、当初バラした時の逆手順だけで組み上げられるとは限らないことも事実なので(笑)、多くの場合で必ず微調整箇所わ含む為、重要なのは「バラすことよりも、微調整範囲を把握すること」であり、これをクリアできない限り、適切な『本来在るべき姿』としての仕上がりが、期待できないことを意味しています。

↑鏡胴「前部」が完成したので、ここからは鏡胴「後部」の組立工程に移ります。

↑鏡胴「前部」が完成したので、ここからは鏡胴「後部」の組立工程に移ります。

❶ 距離計連動ヘリコイド (黄銅材)

❷ マウント部 (真鍮材/ブラス材)

❸ 距離環用ローレット (滑り止め)(アルミ合金材)

❹ 空転ヘリコイド用封入環 (黄銅材)

❺ 距離環用距離指標値環 (アルミ合金材)

❻ 空転ヘリコイド (黄銅材)

❼ 直進キー (黄銅材)

・・こんな感じです。

↑❶距離計連動ヘリコイドの最深部に❹空転ヘリコイドがセットされ、❻封入環を使い封入します。その後に❼直進キーが組み込まれます。

↑❶距離計連動ヘリコイドの最深部に❹空転ヘリコイドがセットされ、❻封入環を使い封入します。その後に❼直進キーが組み込まれます。

❼直進キーは、グリーン色の矢印が指し示している箇所に用意されている直進キーガイドに刺さります。結果距離環を回すと空転ヘリコイドが上下動する結果、この空転ヘリコイドに固定されている鏡筒が繰り出し/収納動作すると言う原理ですね。

・・非常に簡素な製品設計なので、凡そ誰にでも整備できる内容です(笑)

↑空転ヘリコイドを封入したところです。過去メンテナンス時はいずれも、黄銅材の経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビなどを除去せずに「ひたすらにグリースや潤滑油などに頼っていた」結果、擦れ痕が残ってしまったワケですから、今回のオーバーホール/修理工程では、ようやくですがそれら酸化/腐食/サビを可能な限り除去した上で、適切なグリースを塗布して組み上げています。

↑空転ヘリコイドを封入したところです。過去メンテナンス時はいずれも、黄銅材の経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビなどを除去せずに「ひたすらにグリースや潤滑油などに頼っていた」結果、擦れ痕が残ってしまったワケですから、今回のオーバーホール/修理工程では、ようやくですがそれら酸化/腐食/サビを可能な限り除去した上で、適切なグリースを塗布して組み上げています。

↑完成した距離計連動ヘリコイドはご覧のようにマウント部に用意されている固定ネジ用の2つの穴 (赤色矢印) により、固定位置が決定してしまう製品設計である結果「このモデルには微調整機能が与えられていない」ことを示しています。

↑完成した距離計連動ヘリコイドはご覧のようにマウント部に用意されている固定ネジ用の2つの穴 (赤色矢印) により、固定位置が決定してしまう製品設計である結果「このモデルには微調整機能が与えられていない」ことを示しています。

↑すると∞刻印が刻んである距離指標値環すら、赤色矢印が指し示している箇所のとおりイモネジによる締め付け固定なので、その固定位置が決まっており微調整できません。

↑すると∞刻印が刻んである距離指標値環すら、赤色矢印が指し示している箇所のとおりイモネジによる締め付け固定なので、その固定位置が決まっており微調整できません。

↑さらに最終的なローレット (滑り止め) も、ご覧のようにイモネジを使い締め付け固定するので (赤色矢印) ローレット (滑り止め) も∞刻印位置も、何もかも微調整ができません!

↑さらに最終的なローレット (滑り止め) も、ご覧のようにイモネジを使い締め付け固定するので (赤色矢印) ローレット (滑り止め) も∞刻印位置も、何もかも微調整ができません!

↑このようにローレット (滑り止め) と距離計連動ヘリコイドの固定位置は1箇所でしか (イモネジによって) 固定される為、このモデルは凡そ一意の固定位置でしか組み立てできないように、強制的に製品設計により仕向けられている製品なのだと理解できます。

↑このようにローレット (滑り止め) と距離計連動ヘリコイドの固定位置は1箇所でしか (イモネジによって) 固定される為、このモデルは凡そ一意の固定位置でしか組み立てできないように、強制的に製品設計により仕向けられている製品なのだと理解できます。

その意味で敢えて指摘するなら、実は一般的なオールドレンズのほうが、よほど微調整箇所が多く、しかもその内容は煩雑でありながらも、各構成パーツの歩留まりに左右されないと言う「大量製産体制に向いた製品設計手法を優先していた」が故の、このような製品設計の相違点が明確になることを・・今語っています。

つまり当時のLeitz/Leicaの製品設計思想とは、大量生産の中にあって「パーツ管理体制をシステムとして完全に掌握できる (制御できている) 思想が確立されていた」ことを物語っており、この点が他社光学メーカー、ひいては日本の光学メーカーとの最大の差別化であり相違点なのだと指摘できるのです。

ネット上広しと言えども、このような尺度から内部構造を語っているサイトは1つも顕在せず(笑)、ここに当時のLeitz/Leicaの徹底的な創業時以来継承され続けていた『思想と哲学』があるのだと、当方は受け取っているのです。そしてそれは現代にまで確かに継承されており、その結果が高利潤還元システムの確立として、既に完成してしまっている点ではないかと当方は捉えています・・だからこそのLEICAなのですッ!

つまり単に販売価格帯の値崩れを阻止するのではなく、そのような戦略とはまるで次元の異なる「工業製品の本質を見極めた思想と哲学を、既に体現させてしまっている」点で、世界にとっても唯一無二たる存在なのではないでしょうか・・当方は、そのように視ますね。例えば今現在のまさに自動車業界が該当しますが、長年世界を牽引してきた立場であった幾つかの日本車メーカーですら、現在は戦略の立て直しが必須になりつつあります。しかしLEICAには、その必要が既にありません(笑) 戦略資産を何処に注ぎ込むのか、その明確なビジョンを体現させてしまった以上、今後もLEICAは世界のLEICAのままにさらなる100年を見据えているのだと思いますが、残念ながら100年もの時間的猶予は、残されていないと当方は認識しています。

残り50年もすれば、おそらく「光学ガラスレンズに頼っていた写真記録の時代は終焉を迎える」と既に認識しており、もうすぐそこまで「全波長記録の概念」は迫ってきていると考えています。

つまり光学ガラスレンズを一切必要としない「波長だけで記録する画像撮影技術の確立」であり、波長なので、入射と言う概念すら存在しなくなります。受信帯域と受信仰角のみ設定すれば記録されてしまう時代に到達し、後からピント面やボケ味を自由自在に、静止画と動画の両方で駆使できる時代がそこまで来ています。その時、それら設定条件は自在にセット可能であり、そこにかつて黄金時代を築いていたオールドレンズの光学設計を、シミュレーションするアプリまで組み込まれる為、今回のSUMMILUX 50mm f/1.4ですら、その世代を特定してダウンローとすれば、自由にその光学設計の『味』を再現できる時代になります。その時、光学系内のクモリや反射光などに気を使う必要など一つもありません(笑) まさに製産時点にタイムスリップしたが如く、100%の完璧な製産直後の状態で再現されるので、誰もが同じ前提で全波長記録を残せる時代が来ます!

簡単な例を挙げるなら、その昔、まだ「燃える黒い水が発見されたらしい」と噂されていた時代、そうです、鯨油の街灯に頼っていた時代 (石油が発掘されたまさにその時) いったい誰がLED光照射を妄想できていたでしょうか。

今やその電気すら、空間伝送方式が始まっている時代ですから、波長に頼る時代が来てしまえば、それはアッと言う間に光学ガラスレンズに頼る時代の終焉を向かえることは、誰でも理解できる道理なのではないでしょうか・・当方はそう思っています。

つまりその時初めて「収差という概念すら消滅する時代の到来」を意味しており、ついに収差すら「効果の一つ」として扱われる時代に入ります。はたしてその時代に「bokeh (ボケ)」と言うコトバが死語にならずに流通しているのかは妄想できませんが、全波長時代には、むしろ「フィルター概念」こそが逆転現象で重視されるのではないかとみています。

それは人間の瞳とそこから受信する脳の動作範囲には限界があるからです。人間は「見えすぎるとパニックする」と受け取られ、むしろフィルター処理によって「見えなくする」効果が必須になると考えています。

それが意味するのは「今現在ですら、人の目は見ているようで視ておらず、見えていないつもりで感じている」のが真実なのではないかと思っているからです。それが感性なのか、感応なのかは当方には分かりませんが、全波長記録は、少なくとも生身の人間にはそのままに受け入れられないと考えています。その時、その前提に一つ加わる壮大な条件があるのだと気づきます!

・・真に見ているとは、いったい何を指すのか???

そういう側面からの捉え方です。そもそも1913年にLeitz/Leica創業期に於けるOskar Barnack (オスカー・バルナック) 氏による「空気を写したい」との想像絶後な挑戦は、実は今だに人の目には確実に認知できていない被写体なのではないかと思っているからに他なりません。

確かに「空気」の存在は理解できています。しかしそれを真に目撃している人間は・・居ないハズです(笑) 見えていないのに、どうしてその視えていないモノを見てしまうと興奮し、感動し、感激するのでしょうか??? 長らく「空気まで写すLEICA」と語られ続けている要素の中には、そういう疑念が今もなお漂っているように、当方には思えてなりません。

つまり見えていないモノを視せてしまったLeitz/Leicaだからこそ、世界にとっての唯一無二な存在なのではないでしょうか??? このような内容の話は、当方のこのブログ内『第83話:Leitz / Leicaの真髄「Luftbildlichkeit」とは・・』で詳しく語っていますから、興味関心がある方は、是非ご覧下さいませ。空気まで写すカラクリを暴露しています(笑)

すると今ドキですら既に見えていないモノを視ることにパニックしているのですから(笑)、全波長記録の時代は、或る意味人間にとっての一つの脅威にも成り得ると考えられるのです。もしもその時、敢えてフィルター処理で被せて「再び見えなくする」のであれば、それは或る意味「今現在とまるで同じ」ことであり、その捉え方や解釈角度が違うだけの話のようにも考えられるのです。

このように『光』と言う本質面から捉えていった時、実は初めて理解できる人間だからこその関わり方、捉え方、感覚意識に遭遇することを、もう一度見直してみる必要があると今の当方は考えています。それは人間が言うところの「可視光領域」でしか、感覚と精神面に反応できない受容体としての限界であり、一方で挑戦をも併せ持つ次元に、興味津々なのです!(祈)

とても分かり易い例を挙げるなら、ちょっと昔まではハッブル宇宙望遠鏡でしか垣間見ることができなかった宇宙世界は、今まさにジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡によって、新たな世界を魅せてくれているワケで、人間には決してちゃんと見えていなかったことを今知らしめてくれています。

その時、さらに将来には、全波長記録黄金時代に入った時、はたしてその視えるべき宇宙とは、いったいどのような世界なのか・・と思いませんか???(汗) 既にジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が、その全波長記録を体現させてしまった以上、その時代の到来はすぐそこまで来ているのです。

まもなく、光学ガラスレンズの時代は終焉します。その時、オールドレンズは古典化しているでしょう(笑) 何故なら、シミュレーションで再現できるのですから、それこそ「酷い瑕疵が残るクモリレンズの撮影」すらアプリ操作できるかも知れません(笑) もっと言うなら、いったい今現在、どれだけの人達がクラシックレンズや今現在の古典レンズに興味があると言えるのでしょうか。

・・そういうことです。いずれ誰もオールドレンズに見向きもしなくなるのです。

物事が古典化するとはそういうことを指しているのです。今ドキの世の中で、いったい誰が鯨油の街灯時代を懐かしむでしょうか・・(笑) 見えないものを視たいと感じる衝動と、視えすぎてしまうモノを見たくないと思う感覚は、決して相反ではないのです。そのように捉えた時、今の私達はむしろ「見えないものを視たいとの衝動に駆られている最後のタイミング」に生きているように、当方は思ったのです。1900年から125年が既に経ちましたが、未だに「空気を追い続けているLEICA」と、それに一喜一憂している自分の存在は、きっと125年前と何一つ変わっていないようにすら感じたのです。物理的、光学的にどう追い求めるのかではなく、人間の真理の一つのようにすら考えられてしまい、飽くなき探求のるつぼのように感じられるのです。その意味で、全波長記録の時代に生まれていなくて、却って良かったとホッとしているところで御座います(笑)

・・最後のタイミングであるオールドレンズを、きっと楽しもうではありませんかッ!

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。残ってしまった瑕疵内容は以下になります・・申し訳ございません。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。残ってしまった瑕疵内容は以下になります・・申し訳ございません。

《残ってしまった瑕疵内容》

❶ 距離環を回すトルクは当方基準で「普通」ですが、どちらかと言うと重めの印象。

❷ 空転ヘリコイドの接触面摩耗レベルは、改善不能 (カクつきの影響残る)。

❸ ピント合わせ時、微かな左右ブレが残る。

❹ 当初バラす前時点と同一の無限遠位置設定だが、僅かなオーバーインフ。

❺ 光学系内の蒸着コーティング層に、微細な細線状の剥がれ複数本あり。

❻ 前後群の貼り合わせレンズに残るバルサム切れ兆候は、今後進行せずとも改善不能。

❼ 前後群貼り合わせレンズ外周端付近に残るクモリは、蒸着コーティング層劣化の為改善不能。

❽ 絞り環の極僅かな前後動のガタつきは、設計上の仕様の為改善不能。

・・以上、大変申し訳ございません! 順に一つずつ説明していきます。

❶ 距離環を回すトルクは当方基準で「普通」ですが、どちらかと言うと重めの印象。

❷ 空転ヘリコイドの接触面摩耗レベルは、改善不能 (カクつきの影響残る)。

❸ ピント合わせ時、微かな左右ブレが残る。

この因果は2つの影響が指摘でき、1つが空転ヘリコイドの摩耗痕から推察できる、接触面の研磨限界です。もう少し平滑研磨すればもっと滑らかにできますが、、その反面寸法公差を逸脱する懸念が強くなる為、一度削ってしまった金属材は元に戻せないことから処置を諦めました。

もう1つは、直進キーと言うパーツの接触面を、過去メンテナンス時に削ってしまっている点です。これは比較写真で確認できたので、間違いない事実だと判定しましたが、これも既に削れている以上、空転ヘリコイドに対する負荷が大きくなる要因の一つに加わり、改善のしようがありません。以上、申し訳ございません!

❹ 当初バラす前時点と同一の無限遠位置設定だが、僅かなオーバーインフ。

これは厳密には、オーバーインフは当初バラす前時点と一切変わりませんが、各光学ガラスレンズに着色されていた「反射防止黒色塗料」の塗膜厚みを薄くできた結果、光路長が適正化されたのかどうか分かりませんが、当初バラす前時点の実写確認時よりも増して「ピント面のピーク/山の際立ち感が、極僅かに増したように印象」しています (但し僅かですが)。

❺ 光学系内の蒸着コーティング層に、微細な細線状の剥がれ複数本あり。

❻ 前後群の貼り合わせレンズに残るバルサム切れ兆候は、今後進行せずとも改善不能。

❼ 前後群貼り合わせレンズ外周端付近に残るクモリは、蒸着コーティング層劣化の為改善不能。

これらは現状の光学系の或る意味限界値ではないかと捉えています。つまり『製品寿命』に、残念ですが来ていると思います。おそらくですが、絞り羽根の油染みが酷かったことも少なからず因果として影響していると思います。つまり「蒸着コーティング層耐性劣化の最終段階」に来ており、物理的なキズではないものの、ヘアラインキズ状に蒸着コーティング層が剥がれてしまったのも、単に光学清掃しただけの話であるものの、それが絞り羽根の前後の湾曲面だけに生じている点で、経年劣化進行に伴いの揮発油成分による蒸着コーティング層の化学変化 (劣化) の一つではないかと判定しています・・申し訳ございません!

また貼り合わせレンズのバルサム切れ兆候は、決して進行途中に非ず、その状況を拡大撮影してチェックしたところ、やはり過去メンテナンス時の「加熱処置」により溶け始めたようにしか見えません。それは当方が今回「加熱処置」を施す前段階で (つまり当初バラす前時点のチェック時のこと) 判明していることからも歴然ですが、一応念のために取り出してからチェックしても、同じように見えるため、自然にバルサム切れが進行したとは考えられません。

従って今後バルサム切れが進行することは起きないと推測しますが、落下や衝撃などには、ご注意下さいませ。

❽ 絞り環の極僅かな前後動のガタつきは、設計上の仕様の為改善不能。

これはまさに製品設計上の仕様なので、ピタリと微細なガタつきまで解消できません。なお当初バラす前時点のチェック時点で操作時に感じ取られていた違和感は、過去メンテナンス時に「板バネの向きを反対に組み込んでいた」ことに由来する為、現在は改善できています。

↑LED光照射に翳して光学系内をチェックしてもヘアラインキズは視認できませんが、光に反射させるとヘアラインキズ状に蒸着コーティング層の細線状の剥がれが反射して視認できます・・申し訳ございません。

↑LED光照射に翳して光学系内をチェックしてもヘアラインキズは視認できませんが、光に反射させるとヘアラインキズ状に蒸着コーティング層の細線状の剥がれが反射して視認できます・・申し訳ございません。

↑後玉側方向から覗き込んでも、同じようにヘアラインキズ状に蒸着コーティング層剥がれが視認できますが、物理的なキズではありません (LED光照射時に視認不可)。

↑後玉側方向から覗き込んでも、同じようにヘアラインキズ状に蒸着コーティング層剥がれが視認できますが、物理的なキズではありません (LED光照射時に視認不可)。

↑絞り羽根の油染みは完全解消しています。絞り羽根の開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) も微調整機能が与えられていない製品設計の為、製産時点そのままの設定です。

↑絞り羽根の油染みは完全解消しています。絞り羽根の開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) も微調整機能が与えられていない製品設計の為、製産時点そのままの設定です。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」ですが、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」ですが、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています。

但し、前のほうの瑕疵内容指摘のとおり、当方の判定では「標準」的なトルク感であるものの、どちらかと言うと少々重めの印象です。

これは軽く仕上げるなら「潤滑油」を注入すれば当初バラす前時点と同一のトルク制御に戻せますが、その分「カクつき」も同時に再現される為 (実際に潤滑油注入し再現されることを今回確認したので) グリースのほうに入れ替えて仕上げています。

またそのグリースも軽いタイプの粘性を使うと、カクつきではなく抵抗を感じる「微かなトルクムラ印象」程度を指が感じ取った為、これもとりやめ、三度グリースを入れ替えて「重い」ほうの粘性とした結果、この仕上がりに到達しています・・申し訳ございません。

つまりカクつきが発生していなければ、まだ良かったのかも知れませんが、おそらく過去メンテナンス時に「潤滑油」を注入した時のタイミングで、既にトルクムラを生じていたように推察しています。残念ながらこの個体では、このトルク制御が限界ではないかと思います・・申し訳ございません!

↑当初バラす前時点のツルツルのトルク感からすると、早めに距離環を回そうとした時、とても重く感じますが、早く回そうとしなければ「普通」程度のトルク感です。但しこの状態でカクつきもトルクムラも発生しないので、それを狙って仕上げたトルク制御と言う内容です・・申し訳ございません!

↑当初バラす前時点のツルツルのトルク感からすると、早めに距離環を回そうとした時、とても重く感じますが、早く回そうとしなければ「普通」程度のトルク感です。但しこの状態でカクつきもトルクムラも発生しないので、それを狙って仕上げたトルク制御と言う内容です・・申し訳ございません!

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認など行い、微調整して仕上げています。無限遠位置は「∞」刻印に対し僅かにオーバーインフ状態でセットしています (∞刻印左横位置で無限遠合焦であり、当初バラす前時点と同一の位置)。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認など行い、微調整して仕上げています。無限遠位置は「∞」刻印に対し僅かにオーバーインフ状態でセットしています (∞刻印左横位置で無限遠合焦であり、当初バラす前時点と同一の位置)。

(あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません)

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f1.4、被写体までの距離:69m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:34m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、40m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の70m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

なおこれら計算値に基づく無限遠位置の確認については、その適正をChatGPTでも確認できています。特に流行りの「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと確かめられるのか、光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、そういう疑念が残りますし、最低限人工星コリメーターによる検査は「10m以上」の実効距離が必要になります。

なお撮影時の対角画角としては、計算すると35㎜判フルサイズ36㎜ x 24㎜にて「対角画角:46.793°」になります。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。絞り羽根がもう閉じきっている状況なので「回折現象」の影響が現れ始め「焦点移動」も起きています。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。絞り羽根がもう閉じきっている状況なので「回折現象」の影響が現れ始め「焦点移動」も起きています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので、光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られると、その背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました! 近日中に完全梱包の上、クロネコヤマト宅急便を使いお届け申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。