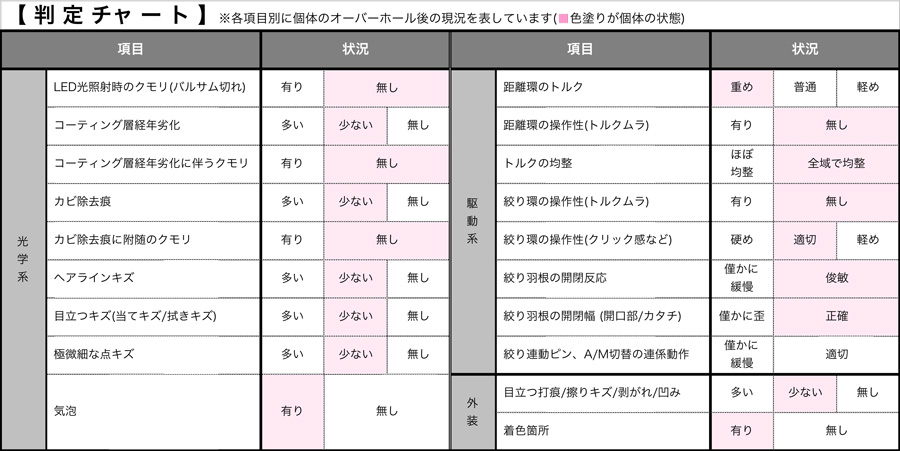

🅰

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するするモデルは、アメリカはEASTMAN KODAK製中望遠レンズ・・・・、

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するするモデルは、アメリカはEASTMAN KODAK製中望遠レンズ・・・・、

『Telephoto EKTAR 153mm f/4.5《1941年製》(ektra)』です。

当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で捉えても初めての扱いです。先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

・・それは、そもそも当時このモデルは僅か約400本しか製造されていなかったからです!(驚)

ヨーロッパ戦域では第二次世界大戦が既に勃発していた1941年に、アメリカのニューヨーク州Rochestar (ロチェスター) にて1880年から創業していたEASTMAN KODAK社から発売された、レンジファインダーカメラ「Kodak EKTRA (エクトラ)」向けオプション交換レンズ群の中に含まれていた、中望遠レンズの1つが今回の扱うモデルになります。

ヨーロッパ戦域では第二次世界大戦が既に勃発していた1941年に、アメリカのニューヨーク州Rochestar (ロチェスター) にて1880年から創業していたEASTMAN KODAK社から発売された、レンジファインダーカメラ「Kodak EKTRA (エクトラ)」向けオプション交換レンズ群の中に含まれていた、中望遠レンズの1つが今回の扱うモデルになります。

計画段階では焦点距離:254mmも含まれていましたが製産されず、事実上の最長焦点距離モデルになっています。光学設計は135mm f/3.8モデルの光学設計開発段階を引き継いでいることを、今回の特許出願申請書の探索で知りました。

このレンジファインダーカメラをパッと見た瞬間に即座に違和感を覚えるのは、シャッターボタンが軍艦部の左端に寄っている点です (真正面から見た時に右端に位置する)。フィルムの巻き上げレバーも左背面に用意され、その巻き上げ操作は掴んでいる左手の親指を使い、左方向から反時計方向に押し回す手法で (つまり左から右方向に向かってレバー巻き上げ操作) 操作すると言う、少々とっつくにくい操作手法で製品設計されています。

どうして一般的な右利きに反する操作手法を採ったのかと言う問いに対しては、当時の雑誌記事の中で「右利きが多いので、右手で確実にホールディングさせて、操作は左手で行う」との趣旨だったようですが・・はたして操作面を左手で行うことにメリット性を強く感じる点で「違和感」しか残りません(汗)

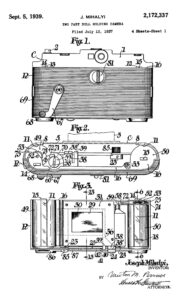

1936年までは主に蛇腹式フィルムカメラを主体的に開発していた、EASTMAN KODAK社在籍のポーランド人「Joseph Mihalyi (ジョセフ・ミハリー)」氏が、1937年から1年半の時間を費やして開発したレンジファインダーカメラが「Ektra」です。

←『US2172337A (1937-01-06)』米国特許庁宛て出願

←『US2172337A (1937-01-06)』米国特許庁宛て出願

EASTMAN KODAK在籍「JOSEPH MIHALYI」氏発明

㊧の特許出願申請書を契機に一気にまるで取り憑かれたように「Ektra」を明示する様々な部位の製品設計を続け、その数は1938年9月24日出願の特許出願申請書まで含め、1年と9ヵ月を費やして18件に及ぶ製品設計の特許出願申請書を申請すると言う凄まじい勢いです・・ほぼ毎月1件の発明案件を出願していたような話で、いくら専属の弁護士がちゃんと用意されていたにしても、凡そ「Ektra」の全ての部位についてその細かいパーツまで開発していった凄さは、まさに想像の域を超えます・・!(驚)

最終的には発売直前の『US2298340A (1940-12-03)』まで開発を続けていたことが探索から判明しました(汗)・・もしかしたら、発売後にも改良を重ねた発明案件を出願していたかも知れませんが、今回の探索からは省きました。

そして残念なことに、この左端に位置したシャッターボタンの操作性は市場の支持を受けられなかったことが社内的にも把握できていたようで、1940年に入ってからのMihalyi氏は、普通一般的に普及していた、右端にシャッターボタンを位置させたレンジファインダーカメラの開発に着手し始めていた点からも、この左配置のシャッターボタンと言う概念・・ひいては多くの駆動系パーツを左側に集中させた考え方が、実際受け入れられなかったことを表しているように感じました(汗)

発売時点で用意されていたオプション交換レンズ群は「EKTAR 35mm f/3.5」「EKTAR 50mm f/1.9」「EKTAR 50mm f/3.5」「EKTAR 90mm f/3.5」「Telephoto EKTAR 135mm f/3.8」そして今回扱う「Telephoto EKTAR 153mm f/4.5」の、合計6本になります。

発売時点で用意されていたオプション交換レンズ群は「EKTAR 35mm f/3.5」「EKTAR 50mm f/1.9」「EKTAR 50mm f/3.5」「EKTAR 90mm f/3.5」「Telephoto EKTAR 135mm f/3.8」そして今回扱う「Telephoto EKTAR 153mm f/4.5」の、合計6本になります。

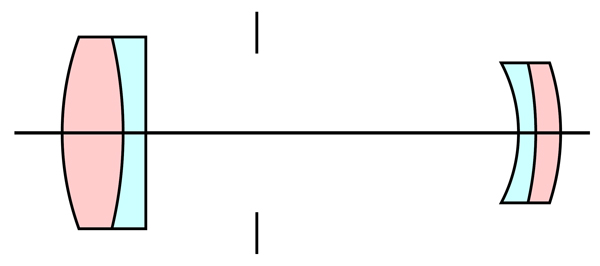

㊧図を観ると光学系構成図が載っているので分かり易いですが、広角レンズで採用してきた3群5枚ヘリアー型光学系の他、50㎜で採用した3群4枚テッサー型光学系、4群7枚拡張ダブルガウス型光学系、中望遠域に入って3群3枚トリプレット型光学系、そして今回扱う焦点距離:135㎜から引き継ぐ2群4枚テレフォト型光学系という・・或る意味一世代前的な印象が残る光学設計を主体的に採り入れていながらも、且つ未だ蒸着コーティング層の黎明期の範疇であった戦前というタイミングを鑑みても、それぞれの焦点距離で専任設計技師を用意して (つまり少数光学設計者だけに頼らず) 一気に開発していった点からしても、確かに戦時中とも言える1941年の発売ながら、EASTMAN KODAK社の意地をかけた製品だったようにすら感じます(汗)

今までに90mm f/3.5と135mm f/3.8だけ扱いがありませんが、凡そほぼ全てのモデルで製品重量が嵩んでおり重いです(汗)

ところが後で解説するオーバーホール工程を観ても分かるように、そもそもの筐体外装の各構成パーツは「肉厚が非常に薄いアルミ合金材」であり、おそらく現在も使われている、いわゆる「2000系アルミ合金材 (2011/2014/2017/2024など)」のいずれかに該当すると推定できます。

確かに1941年の製造なので、当時の決まった形式が (国際標準化されていなかった背景から) 特定の合金系統を辿ることができませんが、少なくとも整備していて「肉厚が異常に薄いワリに、逆に非常に硬質である」点で、いわゆる一般的なオールドレンズの筐体外装に使われているアルミ合金材よりも、さらに硬質なタイプではないかとみています。

何故なら、一般的なオールドレンズに使われている似たような肉厚のアルミ合金材は、指で掴んでいるだけで撓みますが (例えばロシアンレンズなどはまさに指で変形させられる)、このモデルの筐体外装パーツは少々チカラを加えても指の腹が圧を感じるだけなので、相当硬いと知ることができます(汗)

そして製品重量を重くしている最たる部位は「真鍮材/ブラス材で作られているヘリコイド群とマウント部 (基台にあたる)」であることをご紹介しておきます(汗)

実はこの点が正しくネット上に告知されていない結果、現在市場に流通し得るマウントアダプタの剛性に問題を抱えています(汗)

それは逆に言うなら、レンジファインダーカメラ「Ektra」側マウント部の剛性の高さに見合う仕様諸元の話であり「スピゴット式マウント規格 (ハメ込んでから締付環を回して締め付け固定する手法)」であることを考慮したマウント部の造りとして製品設計してきていることが窺えるからです。

従ってその真鍮材/ブラス材の剛性の高さに見合う金属材で設計しない限り、マウントアダプタ側の撓り/歪みは避けられず、この点が蔑ろにされたままに今現在もマウントアダプタが造られている点で、未だ課題多きマウント規格だと言わざるを得ません(涙)

ちなみにスピゴット式なので、マウント部の噛み合いには1箇所にリリース基準が必須という概念になります。その1箇所に凹凸を設けることで真上に来る位置が確定します。

ところがその凹凸の噛み合いに「マチ幅が生じてしまい (つまり隙間のこと) ガタつきが発生する」設計でマウントアダプタを作っているから堪りません・・(涙)

結果、そのガタつきを解消させる為に逆に必要性が高くなってしまった要素が「締付環による締め付け強度」と言う話になり、それがオールドレンズ側とマウントアダプタ側との剛性の問題の影響をさらに広げています(涙)

そもそも今回も前回に引き続き、マウントアダプタを同梱頂きましたご依頼者様には、そのようにご用意頂く配慮に対し、真に感謝とお礼を述べさせて頂きますが、残念ながらこのマウントアダプタは「締付環が、凡そ1/3~1/4周程度のネジ込みだけで締め付け固定されてしまう」と言う、おそらくネジピッチが適合していないマウントアダプタではないかとみています(泣)

これは一般的にネジピッチが適合していれば、ネジ込みの初期段階から最後の締め付け時まで、シッカリとネジ込みが連続的に続いて停止するからです。付属マウントアダプタの場合は、いきなりネジ込みが始まったかと思うと、僅か1/3~1/4周程度で締め付けが終わるので (ネジ込み終端に達して、それ以上ネジ込めなくなる) 特に今回のモデルのように最短撮影距離方向に向かって延伸が長いモデルなどは、それら全ての加重がマウント部に一極集中する結果、剛性問題の影響が高くなってしまうのです(涙)

逆に言うなら、この「Ektraマウント規格」の締付環のネジ込みのネジピッチ径が特殊であり、一般的なネジピッチでは適合しないことが分かっています(汗)

確かに付属マウントアダプタは、締付環で締め付け固定できる (締め付け時の回転が異常に少なすぎる) ものの、さらに両サイドから締付ネジでマウント部を締め付けてね剛性不備の撓りを防ぐ手法を採っていることが「却って真鍮材/ブラス材の応力反応を招く原因になっている」ことが、一切考慮されていない製品=マウントアダプタだと言わざるを得ません(涙)

従って、マウントアダプタ装着後にその両サイドの締付ネジを少しでも強めに締め付けていくと、アッと言う間に距離環を回すトルク・・特に最短撮影距離側方向に向かうにつれて重めのトルクに変化していく・・傾向なのは、まさに「剛性不備」でしかない為、残念ながらこの種のマウントアダプタでは「Ektra EKTARシリーズ」のオールドレンズを確実にホールドできる能力を持っていません。

重くてもシッカリと真鍮材/ブラス材を使って研削した仕様のマウントアダプタを造ることと、合わせてこの特殊ネジピッチに確実に適合させない限り、その操作性を復元する環境は整いません(涙)

逆に言うなら、そういうオールドレンズ側金属材との適合性/整合性にまでちゃんと配慮できているかどうかと言う視点に立って、マウントアダプタをチェックできない人達/勢力から「トルクが重すぎる」とクレームされて、仕方なく「白色系グリース」を塗布してしまう整備者が後を絶たないから、余計に悪循環のスパイラルを招いているのがこの「Ektra EKTARシリーズ」の現状です(涙)

「ヘリコイドのトルクありき」の視点から当方は眺めていません! 今回のオーバーホール工程でも全く100%同一でしたが、最終的には「トルクを与えて仕上げている」のが当方のオーバーホール作業での仕上げ方です。

軽くするのではなく、重く仕上げていることを非常に多くの皆さんが理解しようとしません(笑)

もっと言うなら、今回扱った中望遠レンズと言う「スパンが長いヘリコイドの条ネジ山」ですら、オスメスで擦り合わせて「グリースなど一切塗らずに、素のままにネジ込んでいく」ことを試してみても、ヘリコイド群のオスメスの筒は互いに「擦り合わせ抵抗/負荷/摩擦を感じながらも、その擦れる音をあげながらも、スルスルとネジ込まれていく」動作をしてくれます(笑)・・これは普通なら (金属材のことを知ってい人なら) ネジ込んでいく途中でカジリ付が発生して固まってしまう危険性が高いことになります(怖) それを防ぐ意味合いから最低でも潤滑油、或いはグリースをちゃんと塗布してからネジ込むのが当たり前です(笑)

結果、軽めのグリースなどを塗ってしまうと「ツルツルのトルク感でツーツーに自重だけで回っていってしまう」くらいの軽さに仕上がってしまう為、当方のオーバーホール工程では「むしろ重めのトルクのグリースを塗布している」始末です(笑)・・そのように仕向けないと、ピント合わせが終わって掴んでいた指を離した途端に「ピント位置が極々僅かに瞬時にズレる」と言う、逆に軽すぎるが故の使い難さを与える結末を迎えます (意識して指をゆっくり、そぉ~ッと離さないとイケナイ)(怖)

従って、その際に皆さんが喜ばれる「ヌメヌメ感」まで与えられる専用調合のグリースを用意してもらっている為、まさにそのような仕上がりとして完成させているにすぎませんし、そのように仕上げられる大前提は、当方が提唱する『DOH』なので、まさにその効果がトルク感にまでちゃんと現れていることを、非常多くの皆さん (累計914名様のご依頼者様) に今現在もご認識頂いている次第です(涙)・・ありがとう御座います!(祈)

…………………………………………………………………………

話を戻します。標準レンズ域のモデルにテッサー型やダブルガウス型の系列で光学設計を採用してきたものの、広角レンズのヘリアー型や、特に今回扱うモデルまで含めた中望遠レンズ域系でのテレフォト型と言う光学設計の採用は、正直なところいくら1941年時点にしても・・あまりにも一昔前の光学設計にすぎないかと・・正直、感じたほどの印象を受けました(笑)

ところがこれら「Ektra EKTARシリーズ」の実写を知ると・・その印象は吹っ飛びます!(笑)

但しそれは今までに扱ってきたモデルの実写をチェックしてからの話なので、残念ながらこのモデルで撮影した実写がネット上で確認できず、もっと拡散すべきではないかとすら感じますね(涙)

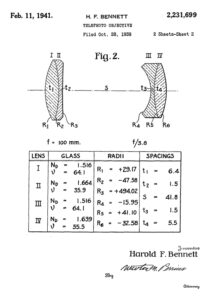

←『US2231699A (1939-10-28)』米国特許庁宛て出願

←『US2231699A (1939-10-28)』米国特許庁宛て出願

EASTMAN KODAK在籍Harold F. Bennett氏の発明案件

ネット上で有名なEASTMAN KODAK在籍光学設計技師の名前は「Fred Early Altman (フレッド・アーリー・アルトマン)」氏や「Rudolf Kingslake (ルドルフ・キングスレイク)」氏だったりしますが(汗)、中望遠レンズ域のモデルの設計に主体的に携わっていたのは「Harold F. Bennett (ハロルド・F. ベネフィット)」氏になります。

長年勤務し続けていた為、所在はrochestar (ニューヨーク州ロチェスター) 近郊であると推測できますが、1961年にはRochester大学から光学理学修士号を取得しており、その際の居住地はイリノイ州のEvanston (エバンストン) 市#3321 Noyes Streetだったようです。また後にBell & Howell社に転籍しており、1976年頃にはカリフォルニア州の#91107 Pasadena に住んでいた記録が残っています。

㊧に挙げた発明案件は「Telephoto EKTAR 135mm f/3.8」のほうの特許出願申請書に繋がった「基本的概念を明示させている特許出願申請書」であり、この光学設計を引き継ぎ、特に後群側を新たに大きく変更してきたことが次の特許出願申請書の存在で明白になりました。

←『US2327759A (1941-07-26)』米国特許庁宛て出願

←『US2327759A (1941-07-26)』米国特許庁宛て出願

EASTMAN KODAK在籍Harold F. Bennett氏の発明案件

基本的に光学系前群側の凸レンズ系+凹メニスカスレンズ系の組み合わせを前出特許出願申請書から引き継ぎ、その上で後群側を変更してきた、いわゆるテレフォト型光学系の設計手法で光学設計していることが記述されています。

4つの実施例で検証している中で「Fig.3」が最も今回扱ったモデルに近い仕様諸元値を示しており、f/3.7になっています(汗)

このことから逆に視えてきたのは、この特許出願申請書が「Telephoto EKTAR 135mm f/3.8」のモデルの光学設計を示す発明案件であり、製品に採用した実施例は「Fig.3」だったことが、冒頭に掲載したオプション交換レンズ群の光学系構成図から繋がってきます。

何故なら、後群側の組み合わせは、2枚貼り合わせレンズのダブレット化であり、且つそれは凹メニスカスレンズ系+凸レンズ系の接着だからです。

これは今回のモデルの後群側が凹メニスカスレンズ系+凸メニスカスレンズ系である点で全く異なることを述べています・・ブルー色文字で表した構成の光学硝子レンズのカタチが違うことを指して説明しています。

実際の製品に実装してきた光学硝子レンズの硝材選定から、具体的な曲率と厚みに光学硝子レンズそのモノの外径サイズも変わってきていると推察できます (結果開放f値はf/3.8に採ってきた)。

すると今回扱ったモデル「Telephoto EKTAR 153mm f/4.5」を示す特許出願申請書が・・アリマセンッ(汗)

実際さんざん探しましたがついに発見できませんでした。そこで仕方ないので㊧特許出願申請書内の記述を和訳して探ってみました (以下和訳部分をグリーン色文字で表します)。

「本発明の目的は、大口径で安価な望遠対物レンズを提供することである」との出だしで始まりますが、ハッキリ言って「Ektra EKTARシリーズ」は高額すぎた製品戦略だった為「安価な」と言う表現は如何なものなのかと笑ってしまいました(笑)

「望遠対物レンズの初期の開発においては、単純または複合正レンズの後ろに間隔を置いて配置された単純な負レンズを使用するか、ガリレオ式望遠鏡のレンズ間隔をわずかに広げるだけで済ませるのが一般的だった。このようなレンズは球面収差の補正が不十分で、F/12.5などの小さな口径に制限されていた」と従前の既知の光学設計に対する課題を挙げています。

しかしここで1つ前に挙げた特許出願申請書『US2231699A (1939-10-28)』で発見できた要素を掲示して、その発展経緯を語っています。

「前部と後部の部品間の間隔を大きくとることが、輪帯球面収差を低減する上で有利であることを発見しました。これにより、同じ口径でより鮮明な像が得られ、あるいは同じ鮮明度でより大きな口径の使用が可能になります。例えば、添付図面に示されているすべての対物レンズは、私の米国特許第2,231,699号に示されている対物レンズよりも輪帯球面収差が小さくなっています。これは、部品間の間隔が広いためです」と公告番号まで明記しています。

この説明はさらに続きますが、要約すると「前群側の組み合わせを保持したまま、後群側で透過光の収差補正を制御し調整する概念」であることを語っています。

これは後群側 (つまり後玉の2枚貼り合わせレンズを指す) の凹メニスカスレンズ系の組み合わせを調整することで「最終的な球面収差、コマ収差、縦方向と横方向の色収差、非点収差、像面湾曲を補正することができる」とまで明記しています!(驚)

ここで重要なのは、前群と後群を十分に引き離すことであり、さらにその効果には「空気レンズの概念」が採り入れられている記述を発見しました(汗)

つまり「空気層による光の自然分散」原理を活用させて、特に短波長側を恣意的に排除させていくことで補正効果が大きくなると言う条件を使っていると述べています。

さらにその前提条件は、前群の組み合わせ「凸レンズ系+凹メニスカスレンズ系」を維持させつつも、その2枚の光学硝子レンズの曲率と厚みを調整することで、結果的に後群側が大きく影響を受けて「曲率と厚みで調整ができるバランスの取り方が最も重要であり、しかも効果的であることを発見した」とすら語っています。

これらの要素からテレフォト型光学系を一世代前の光学設計と指摘するには語弊があることを反省し (当方自身の当初の受け取りのことを反省しています)、合わせて最新の硝材をチョイスしてくることで、その屈折率とアッベ数を大きく活かせる点まで語り、且つそこに「空気レンズ層」の介在を明確にコトバとして加えてきた点で・・オドロキでした!(驚)

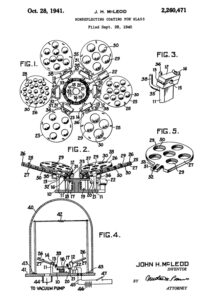

さらに追加で調べた発明案件の中では、実は当時のEASTMAN KODAK社が採用していた「Lumenized」と呼ぶ蒸着コーティング層の蒸着手法について、その発明案件を知りました。

←『US2260471A (1940-09-28)』米国特許庁宛て出願

←『US2260471A (1940-09-28)』米国特許庁宛て出願

EASTMAN KODAK CO在籍「John H. Mcleod」氏発明

真空釜を使った蒸着方式で、電気加熱方式によるフッ化物を蒸発させる方法でレンズコーティングする手法の発明であると語っています。

1枚のプレートに複数枚の光学硝子レンズを単独で側面からプレート保持させた上で、反転機構を取り入れ真空中で表裏面を反転できる機械として発明しています。

さらにそのフッ化物には「フッ化カルシウム」が使われていたことが分かり、おそらく戦時中に「MgF2 (フッ化マグネシウム)」に代替されていると推測できます・・それはドイツ軍の軍用光学製品の開発特許出願申請書の中でも具体的に語られている為、即座にMgF2化してきたことは容易に察しが付きます(汗)

そして今現在もなお、多くの場合でMgF2は多用され続けている基礎的な蒸着コーティング層の1つであり、特に1.38nd~1.4ndと言う低い屈折率を誇ると同時に、極度に外気に対する高い堅牢性を維持し続けられる要素が人気の的だからです(汗)

逆に言うとフッ化カルシウムの屈折率は凡そ1.4nd~f1.45nd辺りなので、その堅牢性に問題があったことから即座にMgF2に代替してしまった背景が浮かび上がります。それは蒸着コーティング層の屈折率は低いほうが良いからですね・・蒸着コーティング層の屈折率を高めてしまうと、特に貼り合わせレンズなどの接着面に蒸着してきた場合、その屈折率が悪影響を及ぼします(怖)

また特に光学硝子レンズの硝材から溶け出す陽イオンの溶出には、フッ化カルシウムの無防備さが大きく影響する為「Ektra EKTARシリーズ」の中でも、途中の製産個体からは明らかにパープルな光彩を放つMgF2 (フッ化マグネシウム) が使われいる点を指摘できます。

そんな背景の中で、今回扱った個体はその製造番号からも「1941年製造の僅か200台ちょっという製産ロット」の極めて初期段階の個体であり、実際完全解体して取り出した光学硝子レンズを凝視するとフッ化カルシウムが「光学系前群側2枚貼り合わせレンズの裏面側平面」及び「光学系後群側2枚貼り合わせレンズの凹メニスカスレンズ湾曲面」の2箇所だけに蒸着されていたことを確認しました!(驚)

・・つまり表面は、ノンコーティングなのです!(驚)

まさにこの事実こそが、前出特許出願申請書内の記述で語られていた「内側の空気層に露出する面」との記述にピタリと合致しており、そのままに製産していたことが判明しました!

フッ化カルシウムの蒸着コーティング層と言うのは、実はあまり見ることがないので大変珍しい部類なのですが、極々僅かに非常に薄い黄色みを帯びた光彩を、光学硝子レンズを傾けてチェックすると何とか見えるかどうかといった・・とても薄い色味です。且つ外周端は微かに紫がかって見えることもあり、視る角度で色味が変わるようにも見えます(汗)

このような事実から推察するに、おそらく今回扱うモデル「Telephoto EKTAR 153mm f/4.5」の製産は、ノンコーティングのままに終わったのではないかとすら勘ぐっています(汗)・・それは1945年まで続いた製産の中で、おそらく最も出荷台数低迷の影響を受け続けていたであろう焦点距離であることからも予測できるからです。

このような事実から推察するに、おそらく今回扱うモデル「Telephoto EKTAR 153mm f/4.5」の製産は、ノンコーティングのままに終わったのではないかとすら勘ぐっています(汗)・・それは1945年まで続いた製産の中で、おそらく最も出荷台数低迷の影響を受け続けていたであろう焦点距離であることからも予測できるからです。

←まさにその1945年時点の広告が物語っていますが(涙)「入手不可能」と言う烙印が、まるで印象操作の如く打たれている点で、当時どのような意味合いとしてこのような広告が受け止められていたのか・・知りたくなったりしますね(涙)

なおEASTMAN KODAKの変遷は、KODAKのホームページに用意されている「マイルストーン」が最も分かり易くまとめられていますから、是非皆さんも一度はご確認下さいませ。

また当時のEASTMAN KODAKが採用していた米国拠点製産品に対する製造番号の符番ルールは「CAMEROSITY」のコトバに数値「1234567890」を符番した暗号として使わっており、英国製産品には「CUMBERLAND」を該当させていた暗号になり、いずれも西暦の先頭2桁だけをこれら暗号に割り当て、その直後にシリアル値を符番する手法を採っています。すると今回の個体は「ECxxx」の刻印から「41xxx」と言う割当になり、1941年製産個体なのが確定します。

↑今回完全解体して取り出した光学硝子レンズの清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

↑今回完全解体して取り出した光学硝子レンズの清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

上の光学系構成図で 色付がクラウンガラスであり、 色付がフリントガラスを表しています。特許出願申請書内の記述のとおり、光学系第1群前玉は2枚の貼り合わせレンズであり、且つ両凸レンズ+凹平メニスカスレンズを裏側に接着しています。また縦線で表記している絞り羽根を挟んで後群側もダブレット化した後玉であり、凹メニスカスレンズ+凸メニスカスレンズの組み合わせで接着している、とてもシンプルな・・2群4枚テレフォト型光学系です。

特許出願申請書内の掲載図面と大きく異なるのは、そもそも実施例の諸元値として開放f値 f/3.7に対する製品版のf/4.5という相違点が挙げられますが、まず第一点は前玉貼り合わせレンズの裏面側に「曲率を与えずに平坦化してきた」光学設計であることです。

これはその透過光の光線の光路として考えた時、直進する透過光の直進性を促す考え方があると推察しています。その一方で後群側は必然的にバックフォーカスの都合上収光させる制御が求められることから、曲率を与えて厚みも制御している点で、まさに特許出願申請書内の記述に則していると考えることができます。

さらにこの色付をチェックすれば一目瞭然のように、この原理は「色消し」を狙っており、前玉で色収差補正を先に執った後に、後玉のほうで互いにメニスカスレンズ系による凹凸を使うことで色消し効果に合わせて非点収差の補正に仕向けていること、合わせて像面の平坦化も狙っていることは、まさに前玉の色消し効果にプラスして「外縁部からの斜球面収差補正」にも努力している要素が掴めるからです。

この点は実際に特許出願申請書内の記述に説明されていた要素なので、その一方で補正効果が完全ではない点も合わせてほのめかしている内容であり、まだまだ改善の余地が残っていた発明案件であったことすらみえてきます(汗)

ちなみに、付属のマウントアダプタはSONY Eマウント規格用なので、その製品全高から計算すると「Ektra EKTARシリーズ」のフランジバックが求められます。

今回付属のマウントアダプタ製品全高:19.73㎜ ━ マウントアダプタ内側Ektraマウント突き当て位置の深さ:9.52㎜=10.21㎜ + SONY Eマウント規格:18㎜=求めるフランジバック:28.21㎜になります。

つまり「Ektra EKTARシリーズ」のフランジバックは「28.21㎜」が答え。

・・なのですが、然しリアルな現実には当初バラす前時点の実写確認時に「無限遠位置のピントが僅かに甘い印象」だったことが気になっています。

最終的に特に光学硝子レンズのコバ端着色を一度剥しきってから再着色を行い、且つ合わせて光学系内、特に鏡筒と光学系前群格納筒の内壁、或いは突き当て面の『平滑研磨』によって、確実に光学硝子レンズが格納されるように仕向けることで、最終的な実写確認がどのように変化するのかチェックしてみたいと思います。

もしもそれによって仕上がった今回の個体での実写でピント面の解像感が増していた場合・・つまりカメラボディ側ピーキング処理の領域が増えていた場合・・上記計算値が正しいことを表しますし、その一方でオーバーインフ量が増してしまった場合、計算値よりも僅かに短い数値にならざるを得ない二者択一に到達します (逆のアンダーインフ量が増大することは100%あり得ない)。

・・いずれにしても、最後の実写確認で明確になります!(祈)

なお、最後の組み上がり完成後の実写確認では、無限遠合焦時のピント面に解像感が増した結果「Ektra EKTARシリーズ」のフランジバックは「28.21㎜」の可能性が非常に高くなりましたこと、付け加えておきます。

なお、今回のオーバーホール/修理ご依頼内容の一つである「光学系内のクモリ」は、確かに前玉裏面側は相当汚れていましたが、それは光学清掃だけでキレイになったものの、後玉の2枚貼り合わせレンズに生じていたクモリは・・残念ながら「バルサム切れ」でした(涙)

仕方ないので、凡そ300℃の高温加熱により剥離しました。その剥離の際に (高温加熱した際に) ツンと鼻に来る刺激臭があり「カナダバルサム剤 (黄褐色)」だとすぐに分かります。

すると裏面側蒸着コーティング層のフッ化カルシウムの屈折率:1.40ndレベルに対し、カナダバルサム剤を使っているならその屈折率も「1.52nd 〜 1.53nd」辺りなので、いずれにしてもクラウンガラスの1.60nd以下、或いはフリントガラスにも十分に許容範囲内なので納得できるワケです(笑)

こういう事実を以て整合性が確認できる為、バルサム剤を剥がした時の異臭を以て、カナダバルサム剤特有の異臭であることを認知できる次第です。

逆に言うなら、近年使われている (当方も使っていますが) 合成精製バルサム剤には臭気がほぼ感じられない為、判断材料にもあてられる次第です。但し近年多用され始めている「二液性レジン液」を使った接着 (つまり過去メンテナンス時に二液性レジン液を使って接着していると言う意味) の時、実際に高温加熱で剥がした際、多くの場合でバルサム剤が張り合わせ面の片面側に集中する為、それを視認しただけで既に「レジン液を使っている」ことが確実になります(汗)

つまりレジン液の硬化原理が垂直方向での硬化なので、剥がれる際は片面側に固まることが多くなります (もう一方の面の同じ場所にはバルサム剤がほとんど残っていない)。

一方カナダバルサム剤の場合は天然樹液から精製した樹脂なので、張り合わせ面の両方にほぼ均質に接着します・・結果、高温加熱で剥がした時にも同じように両面に残る特徴がある為、その臭気以前の特徴として「バルサム剤の残り方」をチェックするだけで確定できると述べています。

カナダバルサム剤なら溶剤で容易に溶けますが、一方「二液性レジン液」の場合は溶剤では溶かすことが不可能で「ひたすらに工業用光学硝子レンズ専用綿棒」を使って、数時間の時間を費やしながらゴシゴシ、ゴシゴシやるしか手がありませんから、まるで「拷問」です(涙)

いずれにしても「バルサム切れ」によって一旦剥離する作業は、非常に恐怖感を伴う作業であり、少しでも剥離する際のチカラ加減をミスると、アッと言う間に光学硝子レンズの破壊を招く為、当方にとっては怖すぎてヤリたくない作業の一つです(怖)

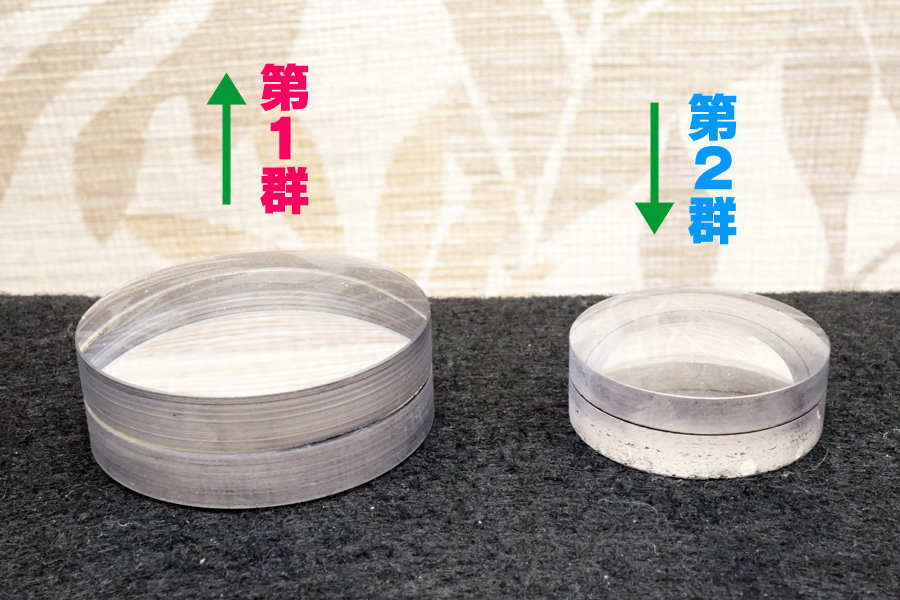

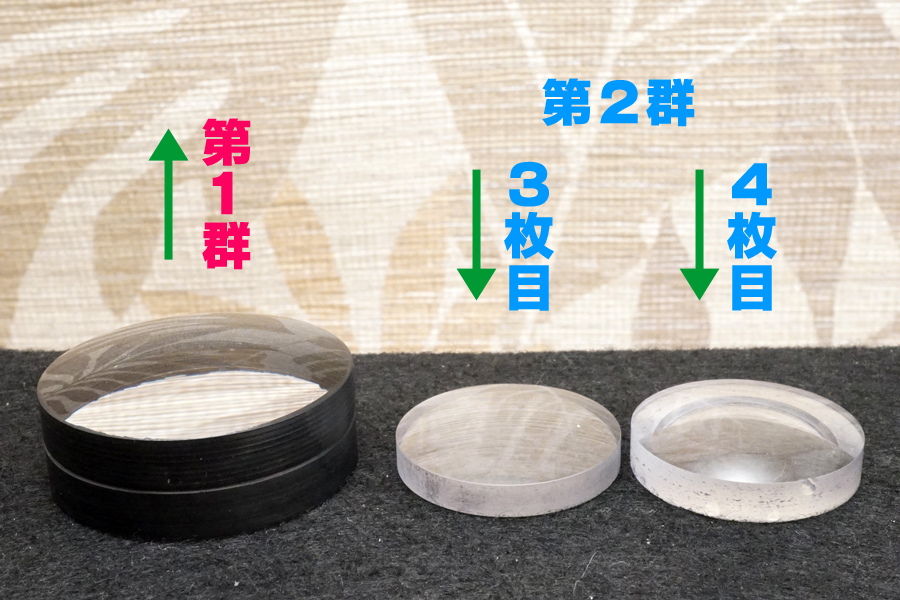

↑上の写真は、今回の個体から取り出した光学系を並べて撮影しています。加熱しなければ格納筒から抜き出せなかったので、過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料」の膜厚が適合していなかったと判定し、ご覧のように溶剤を使って完全除去しています (ガラス材の凹凸面に残る一部の塗料はポツポツと残っています)。

↑上の写真は、今回の個体から取り出した光学系を並べて撮影しています。加熱しなければ格納筒から抜き出せなかったので、過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料」の膜厚が適合していなかったと判定し、ご覧のように溶剤を使って完全除去しています (ガラス材の凹凸面に残る一部の塗料はポツポツと残っています)。

光学系前群を赤色文字で表記し、後群をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示す方向は、前玉の露出面側方向を意味します。従って、後群側は絞り羽根を境に向きが反転する為、ご覧のようにグリーン色の矢印の向きも反転しています。

前玉と後玉の2つだけですが、ご覧のように外径サイズが大きく異なるのが分かります。

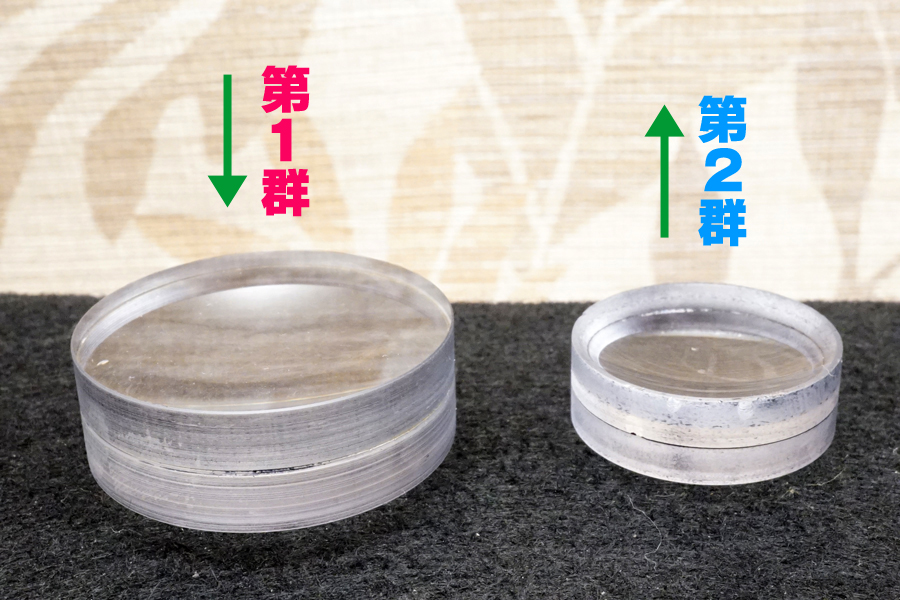

↑ヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。当方の写真スキルが皆無なので、分かりにくい写真になってしまい申し訳ございません。第1群前玉の裏面側に写り込んでいる、ミニスタジオの背景紙の柄をチェックすると分かりますが、写り込んでいる柄の筋が湾曲していないので・・平坦なのが分かります。

↑ヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。当方の写真スキルが皆無なので、分かりにくい写真になってしまい申し訳ございません。第1群前玉の裏面側に写り込んでいる、ミニスタジオの背景紙の柄をチェックすると分かりますが、写り込んでいる柄の筋が湾曲していないので・・平坦なのが分かります。

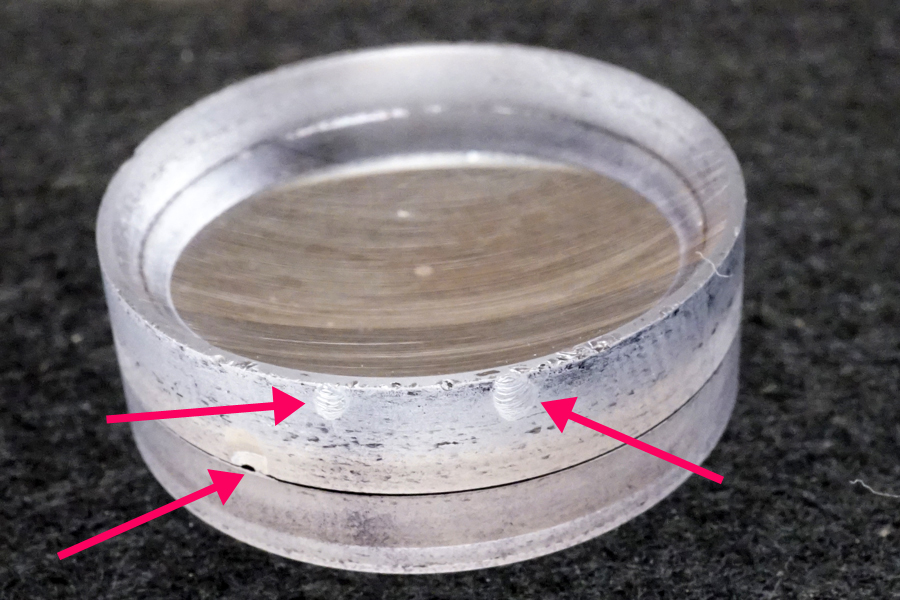

↑さらに後群をヒックリ返して拡大撮影しました。赤色矢印が指し示している箇所には、全部で3箇所ですが「ガラス材の欠け/欠損/割れ」が視認できます(涙)

↑さらに後群をヒックリ返して拡大撮影しました。赤色矢印が指し示している箇所には、全部で3箇所ですが「ガラス材の欠け/欠損/割れ」が視認できます(涙)

光学硝子レンズの場合、ガラス質なので (つまり結晶していないことを言っている) 欠けたり欠損/割れが起きる場合は、ご覧のように「貝殻の模様のように割れていく」欠け方/欠損/割れ方と、その一方で「鋭利に三角形状に尖頭を有する割れ方」の2種類があります。

この点をちゃんと解説してくれている整備者が1人も居ないので、非常に多くの人達がこの事実を知らないと思います(汗)

もう一度言います! 光学硝子レンズに限定した場合の欠け方/欠損/割れ方は・・2種類しかアリマセンッ!

それは「圧力に起因して欠け/欠損/割れた場合」と「衝撃に由来して欠け/欠損/割れる場合」の2種類しか想定できないからです。実際の欠け/欠損/割れ方を該当するなら、貝殻状が「圧力」であり、三角形状が「衝撃」ですッ。

この原理から読み取れる上の写真の状況は・・過去メンテナンス時に着色した「反射防止黒色塗料」の膜厚が適合しておらず「膜厚が厚すぎた」結果、金属材 (このモデルの場合の格納筒はアルミ合金材で造られている) の熱膨張/収縮により、その「圧力」によって破壊が進んだことが判明します!(涙)

←まさにその『証拠』が光学系後群格納筒 (つまりヘリコイドオス側の筒の内部) に残骸として残っていました!

←まさにその『証拠』が光学系後群格納筒 (つまりヘリコイドオス側の筒の内部) に残骸として残っていました!

全部で3つのガラス片が確認できましたが、一番小さい3個目は取り出している際に弾けて紛失してしまいました。「反射防止黒色塗料」の塗料が残っているままなので、ご覧のように黒色です。

当方が格納筒から抜き出してから発見できたガラス片なので「反射防止黒色塗料」がまだ残っているままなのです。抜き出した直後、本体の後玉のほうはすぐに溶剤を使って完全除去しています。

このように欠け/欠損/割れ方をチェックすれば、どのような原因に起因して光学硝子レンズが破壊していったのかを調べられるのです。

従って当方が執拗にブログ内で述べているように、何でもかんでも「反射防止黒色塗料」を塗りまくって処置していれば良い話ではなく、そもそも金属材の格納筒に収納されている事実を一切考慮せずに「反射防止黒色塗料」を着色しまくるのが拙いと・・言っているのです!(怒)

どうしても着色する必要があるなら「反射防止黒色塗料」の膜厚は最も薄い塗膜がベストなワケで、巷のプロの整備会社で日常的に執られている「加熱して金属材の格納筒を熱膨張させてから光学硝子レンズを収納する方法」は・・・・・・「禁じ手」であることを、彼らは全く理解していません!(怒)

いいですか! 光学硝子レンズを格納する際に「反射防止黒色塗料」の塗膜の厚みのせいで格納できないからと言って「高温加熱処置」により、金属材の熱膨張原理を活用して光学硝子レンズを強制的に格納してしまう手法 (金属材の熱膨張で格納箇所が広がる為、光学硝子レンズが収納できる) は・・・・・・このように経年の中での同じような外気温による金属材の熱膨張によって「ガラス破壊を招く」と言っているのです!(怒)

・・その原因は「不必要な圧力の影響」です!(怖)

経年の中で何度も何度も金属材の熱膨張を受け続けながらの中で「圧力」を受け続けると、光学硝子レンズは「ガラス破壊」を招きます(涙)

逆に言うなら、製産工程の中で、いちいち都度「加熱処置」していなかったハズです・・もちろん当方は製産ラインの様子を見たことなど一度もないので知りませんが、普通に考えて当たり前に出てくる答えでは・・アリマセンか???(怒)

・・どうしてそういうことまでちゃんと考えて作業できないのでしょうか???(怒)

それでプロの整備会社、或いはプロの整備者などと、風下にも置けない低俗な連中です!(怒)

まさに84年もの歳月を経てきた歴戦の勇士であるこの個体の光学硝子レンズを、どうしてもっと敬い尊敬の眼差しで眺めようとしないのでしょうか???(怒)

・・マジッで頭にきます!!!(怒)

こういうバカな整備者が今だに闊歩しているのがリアルな現実なのです。どうして「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」ばかり行うのでしょうか・・(涙)

↑仕方ないので後群側を加熱して一旦剥離したところを『証拠写真』として撮影しました。もちろんせっかくなので、このタイミングでデジタルノギスを使い実測しています。前のほうに掲出した光学系構成図は、その実測値に基づく当方の手によるトレース図であります。

↑仕方ないので後群側を加熱して一旦剥離したところを『証拠写真』として撮影しました。もちろんせっかくなので、このタイミングでデジタルノギスを使い実測しています。前のほうに掲出した光学系構成図は、その実測値に基づく当方の手によるトレース図であります。

また前玉のほうは主要の光学清掃が終わったので、ご覧のように再び最も薄い膜厚の「反射防止黒色塗料」で当方の手により再着色しています (格納時にもう一度、最後の仕上げ光学清掃を行います)。

必然的に「加熱処置」など施さずにそのままス~ッと格納筒に収納させて締付環で締め付け固定します・・だから「確実に最後まで光学硝子レンズを格納できる」のです!

光学硝子レンズの光学清掃とは・・そこまでの作業に配慮しながら一貫して執ることで完遂できるのです!

そういう配慮なしに、単に取り出して「無水アルコール」を使って光学清掃ばかりするから、光学硝子レンズの耐性はどんどん短命化しています(涙)

ここでハッキリ言いますッ! 「無水アルコール」を現液のまま使うのは、絶対にダメですッ!

光学硝子レンズの表層面、ひいては蒸着コーティング層の脅威は「潜熱による気圧差」なので、絶対に現液のまま使ってはイケマセンッ! これだけは皆さんに是非とも認知して頂きたくお願い申し上げます。

「潜熱」が直接「気圧差」に直結しませんが、相変化が起きる過程の中で、物質が相を変える際に吸収/放出するエネルギーの移動なので、気体の体積変化や水蒸気量変化に温度変化を起こします。

光学硝子レンズは熱伝導率が相当低い値をとる材質なので、潜熱による気温変化は問題になりません。ところが何度も述べているように「圧力」にはめっぽう弱いのが光学硝子レンズなので、気体の体積変化などは光学硝子レンズの「脅威」に値しますッ!(怖)

また蒸着コーティング層に対し「無水アルコール」を現液のまま使うから「蒸着コーティング層の表層面に非常に微細なクラック (亀裂) が入る」ことが「脅威」なのですッ!(怖)

その亀裂の中に再び光学清掃した際の「無水アルコール」による潜熱から、さらに亀裂の深化が進み、ついには光学硝子レンズの表層に到達します(怖)・・以降、光学硝子レンズの硝材から溶出する陽イオンによって光学硝子レンズの表層面の化学反応が促され、その結果が「白ヤケ」と言うクモリ現象、或いは蒸着コーティング層の場合でも「青ヤケ」になっていきます。

こういう原理が介在することを、誰もちゃんと説明しないから、公然と平気で「無水アルコール」を使う「現液による光学清掃」が今だにネット上で語られ続けています(怖)

「無水アルコール」が拙いと述べているのではアリマセンッ! 「現液」のまま使うのがダメだと言っています。すると今度は水を僅かに混ぜると良いと言ってきますが、その水は、水分質は、いったいどうやって洗浄されるのですか???(笑)

光学硝子レンズの「天敵」は水分質ですッ! まるでヤッていることが原理に沿っていません!

その水分質から防御する為にMgF2 (フッ化マグネシウム) の蒸着コーティング層を、最も外層に蒸着させてきているのでは・・アリマセンか???

MgF2が堅牢だからと重宝がられているのは、その本質に「水分質からの防御」があるからです。水分質に含有する二酸化炭素が光学硝子レンズにとって「天敵」なのです(涙)

これらの話は当方のブログの別ページに掲載している『第60話:オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』をご覧頂ければ、詳しくその原理を分かり易く図解入りで解説しています。

光学清掃には、ちゃんと専用の洗浄液を使って下さいませ。専用の洗浄液を使えばすぐに分かりますが、アルコールの揮発が緩慢なのです・・そうなのです。揮発制御が執られている為「無水アルコール」に比べて圧倒的に緩慢に揮発するよう仕向けられているのです。もちろんその調整に水を使っていません。つまり潜熱のコントロールが成されているワケで、結果的に気圧差による脅威から光学硝子レンズを守っているのです(涙)

・・こういうこと、ちゃんと考えて/調べてから光学清掃、してますか???(汗)

酷い場合は「水を使うと良い」などと語っているサイトもあるので、マジッで要注意です。どうか「自分の眼で見て問題ない」と考える思考回路を、こと光学硝子レンズに対しては排除して頂きたいです。人の眼でみて確認できる次元の原理では・・アリマセンッ!

結果的に、皆さんのそういう概念がオールドレンズを『絶滅危惧種』に追い詰めているのです(涙)

なお、これら光学硝子レンズを格納筒内部に収納する際は、吸盤のカタチをしたレンズサッカーという道具を使い、垂直に落とし込みながら収納させますが、最後に「格納筒の内壁の何処にも引っかかっていない」つまり、確実に最深部の指定格納位置まで光学硝子レンズが収納できたことを確認する作業として、レンズサッカーに吸い付けたままに光学硝子レンズをクルクルと回してみます。

この時抵抗/負荷/摩擦などを指が感じ取ったり、或いは最悪の場合、収納した光学硝子レンズが全く回転しなかった時、それが意味するのは「光学硝子レンズが指定格納位置まで収納できていない」或いは「確実に水平状態に収まっていない」ことを現しています(泣)

このような一貫した作業工程の段取りこそが、当方のオーバーホール作業時の工程の中で、且つ必ず必須作業の前処置である『DOH』によって、格納筒の内壁の経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びの完全除去が完遂できていることになり (その事実をちゃんと確認作業で掴んでいるからこそ)、その結果として光学硝子レンズの格納作業時に「確認」できていることになるのです!

・・これが当方が行う『理論的整備』の特徴です!

従って、当方が行うオーバーホール作業の結果、残ってしまった瑕疵内容については100%その因果を説明できるワケで、巷で当たり前のように語られている「製産後、何十年も経っている結果の経年劣化だから仕方ない」と言ったような、非常に曖昧、且つ抽象的な言い訳がましい表現は、当方が行う整備後の説明には・・一つも登場しないのです!(笑)

・・『理論的整備』に基づく結果であり、至極当たり前の話をしているにすぎません!

だからこそ、ご依頼者様は当方の説明にご納得頂けるワケで、その結果、再びリピーターとしてまたお手元の次のオールドレンズが送り届けられる、そういう「好循環」を招いているのです!(笑)

皆さん、数十本のオールドレンズを気に入ってお使いのようですから、次から次へと届く中で、なかなかその順番に割り込めないとのご相談すらメール着信する次第で、本当に皆様、申し訳ございませんッ!

来年中の引退まで (おそらく「出品者のひとりごと・・」の掲載記事整理が追いついていない為、引退までには2年かかりそうな気配ですが)(汗)、順番に作業していきますから、今暫くのご猶予をどうぞお願い申し上げます!(祈)

↑再び剥離した後玉を並べた写真ですが、今度はヒックリ返して凹面を上に向けて撮影しています。ミニスタジオの背景紙の柄の写り込みから湾曲度合いが視認できると思います。

↑再び剥離した後玉を並べた写真ですが、今度はヒックリ返して凹面を上に向けて撮影しています。ミニスタジオの背景紙の柄の写り込みから湾曲度合いが視認できると思います。

㊨の構成4枚目の凹面湾曲が急カーブの曲率であるのが分かると思います。この面が、実は絞りユニット (絞り羽根) のほうを向いているワケで、まさに実測した光学系構成図のとおりなのです (㊧の湾曲の柄の写り込みの具合いと比較すると、その湾曲の度合いの違いが分かると思います)。

今回は全く想定外の「バルサム切れ」対処を強いられてしまいましたが (何回ヤッても毎回怖くて仕方ない)、上手く仕上がって本当に良かったです・・(怖)

…………………………………………………………………………

以上で当時の背景やこのモデルに実装している光学系の解説を終わり、オーバーホール/修理作業の工程解説へと移ります。

![]()

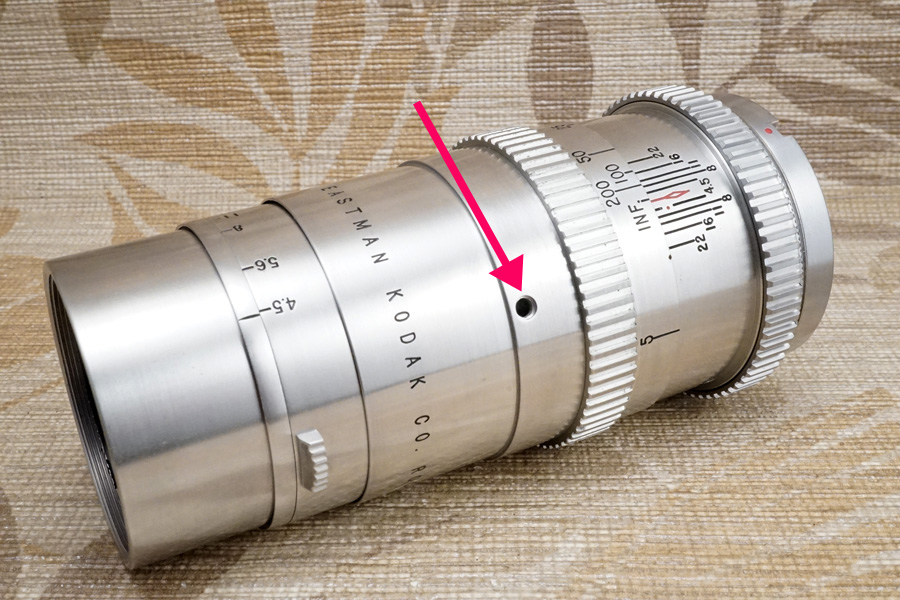

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホール/修理の組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホール/修理の組立工程を進めていきます。

今回始めての扱いでしたが、当初バラし始める際は外せる締付ネジなどもほぼ限られており、それら容易に外せる締付ネジを外しても解体できないことが「見ただけでも分かる」くらいに、正直、当方は既に何本も「Ektra EKTARシリーズ」の様々な焦点距離で完全解体してきている為、凡その推測はできていましたが・・それにしても、今回のモデルは「分からない!」ワケで、取っ掛かりのバラし工程で既に悩みまくりました・・(恥)

例えばマウント部に見え隠れしている小さな締付ネジが使われている理由を、既に他のモデルの扱いで知っている為、それを外してもバラせないのが分かっています(汗)

さらにマウント部の直上に位置する指標値環を両サイドから締め付けている、やはり小さな締付ネジ2本を外しても・・指標値環は外れません(汗)

また距離環の中腹にたったの1つだけ確認できる締付ネジも、それを外してもバラせないのが分かっています(笑)

逆に言うなら、よくもまぁ~、ここまで道理に沿わない手法で製品設計したものだと、逆の意味で感心するくらいとても悩ましい解体作業だったことを申し上げておきます(笑)

パッと簡単に言うなら、距離環に視認できるたった1本の締付ネジ (実は直進キーを締め付け固定している締付ネジなので、これを外すと内部に直進キーのナットが落下してしまう) を取り外して回すのですが、その時、実は距離環を最短撮影距離の位置まで回し切っておく必要があります。

その上で、さらに鏡筒部分を保持しながら距離環が締め付け固定されていた先のヘリコイドメス側だけを時計方向に回しながら「無限遠位置方向に回していくと、鏡筒が外れる」と言う流れです。

つまりこのモデルのヘリコイド群は、外筒と内筒のダブルヘリコイド方式なのですが、外筒側が「空転ヘリコイド」になっているのです(汗)

結果、無限遠位置方向に向かってネジ込んでいくと、鏡筒が繰り出される「逆回転方式」であることに気づく必要があるのです(笑)

それはそうです! 何故なら、そもそも組み上がっている製品段階で「INFの無限遠位置から時計方向に回していくと、鏡筒の繰り出しが始まる」回転駆動なので、一般的なオールドレンズのように無限遠位置方向に回すと鏡筒が格納/収納される回転とは「真逆」と言う話になります(笑)

よ~く考えれば当たり前のことなのですが、意外にもバラし始めるとこの道理に気づかず(笑)、同道巡りすることが多かったりします (当方だけに限った話ですが)(恥)

当方はもう何本も「Ektra EKTARシリーズ」をバラしてきたので、同じ手法なのにすぐに気づいて逆回転でバラすことができました。

・・ところがですッ!

『磨き研磨』が終わって、イザッ組立工程になると、そのバラした時の逆手順では一切組み上がらないことを思い知らされます(笑)

今回のモデルが「チョ〜チョ〜高難度の製品設計」である理由は、組み立て手順の再構築と共に、合わせて、同時進行で前手順/前処置を強いられる手法の製品設計である点です(泣)

実際、全部で12回組み直し作業を行い、13回めにしてようやく組み上がったという結末です(笑) 事前によ~く組み立て手順を考えていたにもかかわらず、その仮説に則って組み上げていくと、次から次へとその前にやっておかなければイケナイ前手順/前処置が現れ、再びバラしてヤリ直した次第です(恥)

おかげで最初の数回は注意しながらバラしと組み直し作業をしていましたが、8回目当たりを超えた頃から、両手両指全てが油でグチョグチョ状態です・・(涙)

しかも途中でどうにもこうにも進めなくなり、仕方なく「専用治具」を自作して工程を進めるハメに陥り・・正直、このモデル、もうヤリたくないですッ!(泣)

と言うワケで、今回のモデル「Telephoto EKTRA 153mm f/4.5」は、今回の扱いが最初で最後と言うことに決定しましたッ!(祝)

もちろんまだ扱ったことがない「Teleophoto EKTAR 135mm f/3.8」も、おそらく同じ構造をしていると推測できるので、今後扱うことも・・アリマセンッ。

要は「Ektra EKTARシリーズ」に採用する「空転ヘリコイド」の原理は十分に理解できているので簡単なのですが (然し、一般的な整備者には相当ハードルが高いレベルの原理です)、それにプラスして長焦点距離・・中望遠レンズ・・と言う要素でヘリコイドの回転方向が、他のモデルと同一なのに、内部構造を変更してきた点で (つまり製品設計が全く違っていた) 今回の作業で懲りてしまいましたね(涙)

おそらく製産ライン上では、ネジ込み箇所まで専用治具を使って判定していたと考えられ、とてもそのような環境にない状況のまま整備できるモデルではないと・・今回思い知ったところです(涙)

そのような逃げ腰で二度と扱わない決意に至ったものの、実は13回目にして組み上がると同時に、即座に実写確認してみると、まるでウソのように「ピタリと鋭い解像感に増感して無限遠合焦してくれた」のを目視して、思わず「オレッて凄い!」と自画自賛だったりです(笑)

チマチマと何回も微調整しながら無限遠位置を詰めていったのではなく、もぅこの位置でしかネジ込み箇所は考えられない・・との仮説を導き出して組み上げたら、ピタリだったワケで、自分ながらマジッでオドロキでした!(笑)

・・たまには、考え抜いて考え抜いて、苦しみながら組み上げるのも良いかも知れません(笑)

或る意味、今ここに製産ライン上を監督チェックしている組立工程の責任者が居れば、ハイタッチしていたのではないかとすら妄想したくらい・・チョ〜気持ちいい組み上がりだったのです!(祝)

逆に言えば、14年間もこうやって整備してきて、たったそれだけの感動しか生み出せないことが、後から思い起こして却って情けなかったりしましたね(恥)

・・要は、そういうスキルしか無いのですッ!(恥) 14年間もヤッてきてッ!!!

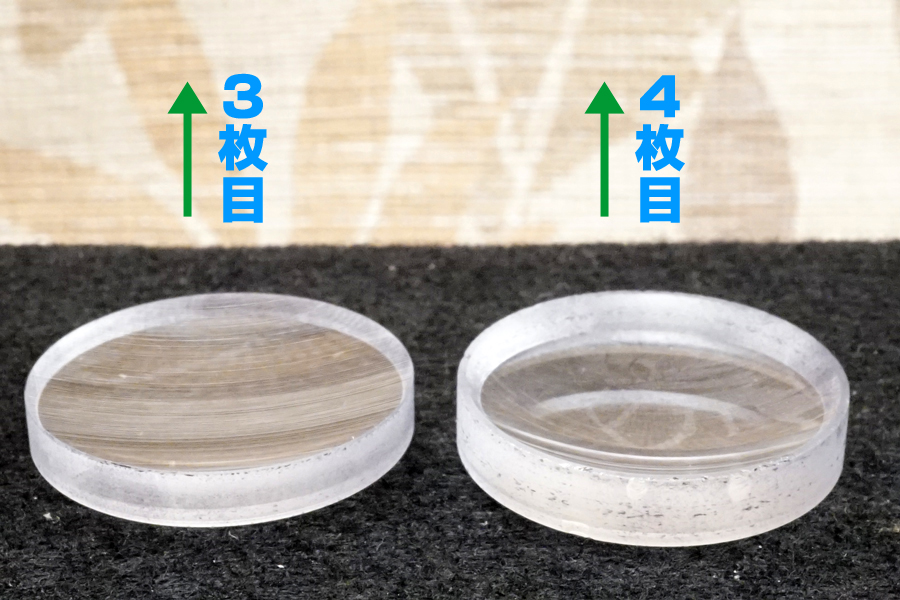

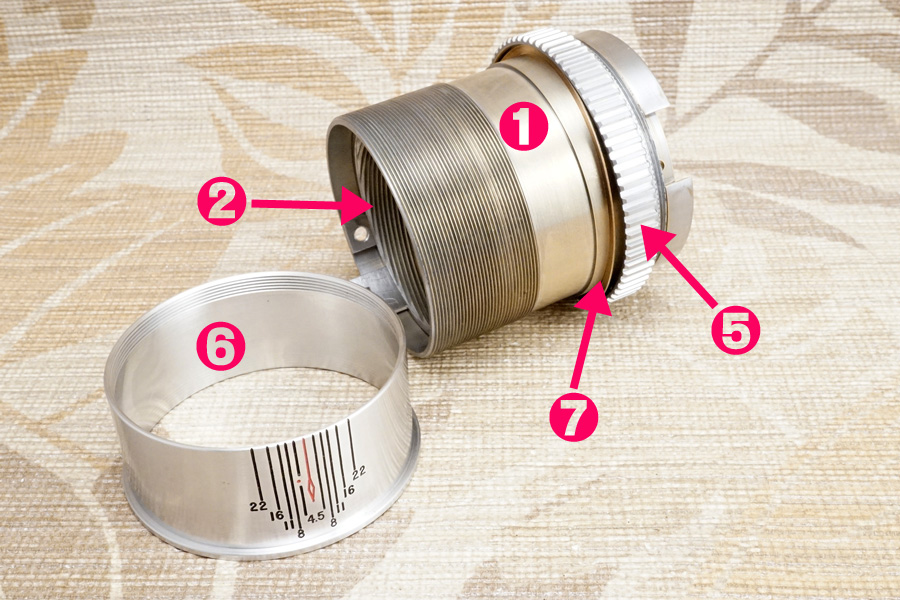

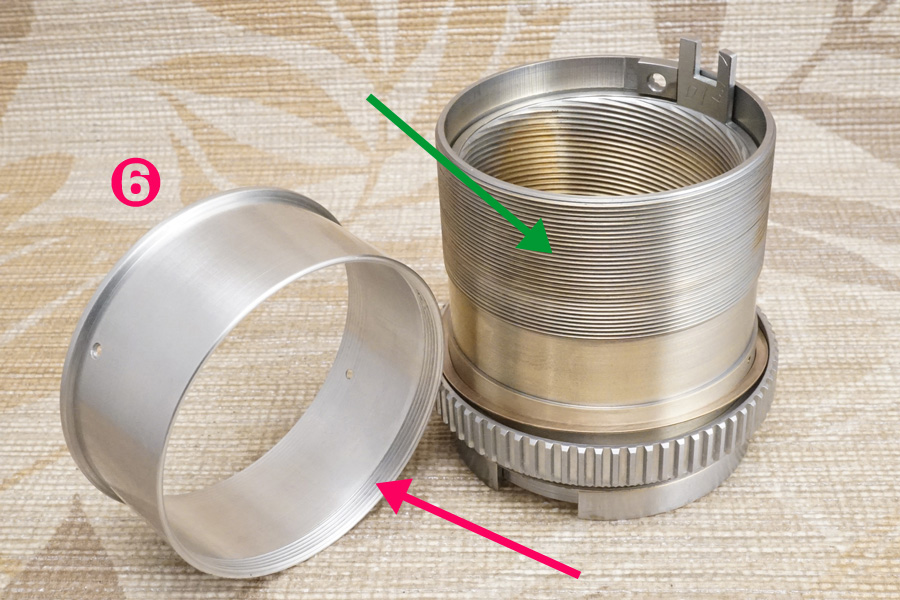

↑完全解体した後に溶剤洗浄し、当方の手による『磨き研磨』の工程に入っている途中で、解説用に改めて並べて撮影しています。

↑完全解体した後に溶剤洗浄し、当方の手による『磨き研磨』の工程に入っている途中で、解説用に改めて並べて撮影しています。

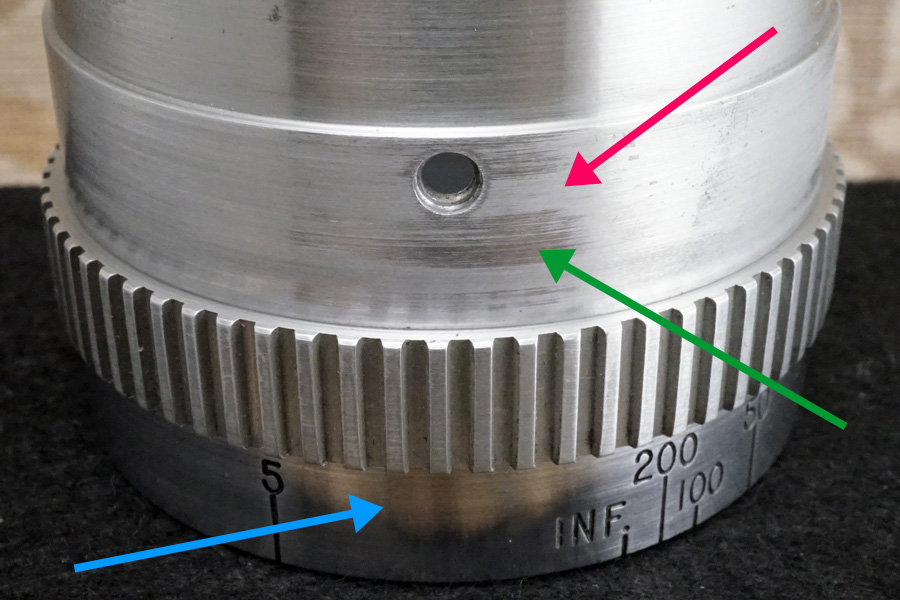

㊧からフィルター枠を兼ねる光学系前群格納筒 (赤色矢印) に絞り環 (グリーン色の矢印) と距離環 (ブルー色の矢印) です。

するとフィルター枠を兼ねる光学系前群格納筒 (赤色矢印) と絞り環 (グリーン色の矢印) の2つだけが既に当方の手による『磨き研磨』が終わっています。一方距離環 (ブルー色の矢印) だけはまだ『磨き研磨』を行う前段階のまま並べて撮影しました。

当初バラす前時点にパッと見で捉えるなら、このような個体は「経年にしては非常にキレイな部類」と褒めちぎっていたレベルですが、実はご覧のように白っぽく変質しているアルミ合金材なのが分かるのです。

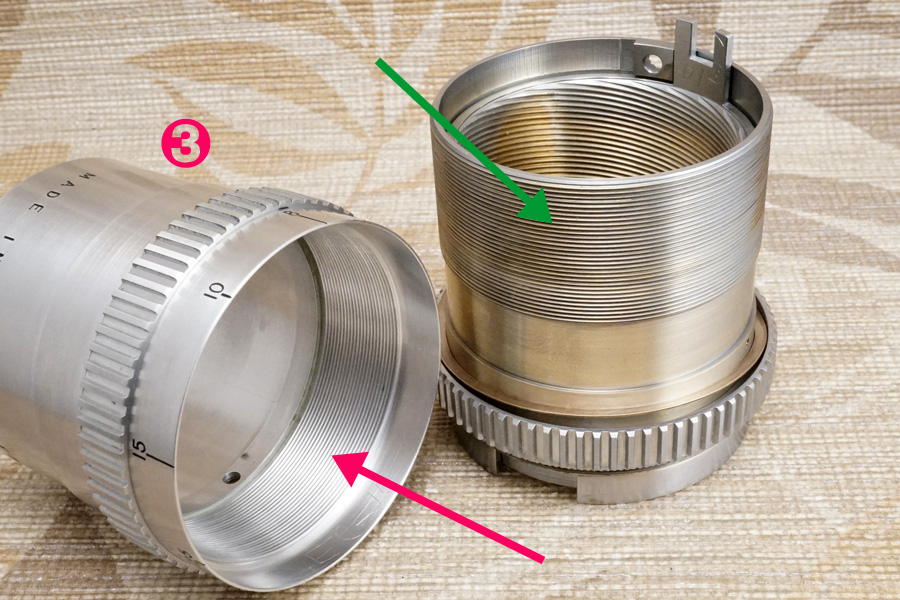

↑上の写真は、その距離環の『磨き研磨』工程に入っている途中で、再び解説用に撮影しました。

↑上の写真は、その距離環の『磨き研磨』工程に入っている途中で、再び解説用に撮影しました。

すると磨き始めている途中ですが、一度磨きを入れると赤色矢印で指し示している箇所のように「即座に白く曇る」のがリアルな現実です(汗)

そこから数回の磨き工程を進めると、次に現れるのがグリーン色の矢印で指し示している箇所のような「アルミ合金材の地の部分」です(汗)・・この地の部分でも十分にアルミ合金材の質感が現れていてキレイに見えるかも知れませんが、当方の『筐体外装の磨き入れ』工程は、それで終わりません(笑)

さらに磨き込んでいってついに光沢感が現れてアルマイト仕上げが完成するブルー色の矢印で指し示している箇所のような輝きに到達しますッ!(祈)・・撮影している時のカメラを掴んでいる手が写っているくらいの輝きです。

これが当方の筐体外装を磨いている工程の真実なのですが、するとでは最初に現れた「白っぽいクモリ」は何なのでしょうか???(笑)

普通に考えれば「アルミ合金材が経年劣化進行に伴い酸化/腐食/サビてきた酸化層」と答えるのでしょうが・・100%の正解ではありませんッ。

正しくは「経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビの層であると同時に、油脂層でもある」と言うのが正解です。

・・つまりひと言に言ってしまえば「手垢」です!(笑)

磨き始めて曇るくらいですから、相当な厚みなのが分かるのですが、正直当方的には「キモイ」と言う感覚しかなく(汗)、あまり喜び勇んで触りたいとは・・思いません(笑)

さらに指摘するなら、次に現れたグリーン色の矢印で指し示している箇所の地のアルミ合金材は、確かにアルミ合金材の地が現れているのですが、実はアルマイト仕上げの処置前なので、このまま放置しておくと相応の時間経過後に、再び酸化/腐食/サビが促されてしまいます(怖)

すると結果的に数ヶ月後には同じような白っぽいアルミ合金材に戻ってしまい、早ければ1年、長くても数年後にはポツポツとアルミ合金材特有な白サビが現れます(怖)

アルミ合金材のサビは白く点状に現れるか、下手すれば菌糸状に痕跡を残しつつも、アルミ合金材の内部にまで広がる為、拭いても一切除去できず、磨いてもまず消えません(涙)

従って、当方の『筐体外装の磨き入れ』工程では、特にアルミ合金材の場合は必ずアルマイト仕上げまで処置して、耐性を高めた上で仕上げています。その結果がブルー色の矢印で指し示している箇所の光彩を放つ美しいアルミ合金材特有の輝きなのです!(祈)

もちろん輝き/光彩と同時に「金属質を堪能」できる要素が非常に重要なので、金属材の質に沿った磨き手法を執りますから、ご覧のように「必ず水平方向に金属質が残る」仕上がりなのは・・当たり前の話です!(笑) 単にピッカピカに仕上げれば良いだけの話では・・アリマセンね(笑)

金属材相手に仕事するとは・・こういうことなのでは・・ないのでしょうかね(笑)

結果、ご依頼者様のこの個体に対する慈しみの思いもより一層増して、再びの活躍の場が広がると言うものなのです・・!(祈) 「Telephoto EKTAR 153mm f/4.5」に栄光あれ!(祝)

このような概念を提唱しながら整備作業しているのは、当方1人だけですから「異端者」扱いされるのは、確かに今まで毎年のように必ず起きています(笑) 慣れっこと言えば慣れてしまいましたが(笑)、その一方で、どんなに提唱しようとも意義がないことに (14年経って) ようやく気づき、来年中には引退すべく準備を進めている次第です。

従って今回のモデルも同じですが、次から次へと扱いモデルを減らしていきながら、最後はオーバーホール/修理のご依頼も終わりを告げることになります。期待されない、望まれない、必要とされないなら、ヤッていても意義が・・アリマッセン!

「反射防止黒色塗料」まみれの「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」が、皆さんには好まれるので、昔のフィルムカメラ時代が衰退していったように、顧客に/市場に支持されないモノは、ひたすらに消えていくだけの運命しか残っていませんョね???(涙)

為せば成らない・・のが当方らしいので(笑)、テキト〜な処でサッサと消えるが勝ちですッ!(笑)

もちろん「反射防止黒色塗料」に執拗に固執して「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」ばかり行っているのはプロの整備者やプロの整備会社ではありますが、少なくともそのような土壌を醸成させてしまった意識の元は・・皆さんではないか・・と言うのが、最近当方にはようやく理解できた結論なのです。

その結果が、当方に対する期待値も必要性も意義すら存在しないことを突き詰められてしまい、引退を決意した次第ですッ。

・・1人であ~だこ~だ騒いている虚しさは、真にそれだけで辛いものです(涙)

きっと、精神的にもたなかった理由には、心の奥底のそういう事実が、幾つにも重なって高い高い壁を築いてしまったのだと、ようやく理解できたワケです・・(涙)

引退に際し、当方の嗜好先も違え、再びオールドレンズに戻ってくることも・・アリマセンッ。晩年は、誰からも揶揄されず、誹謗されずに楽しく過ごしたいと思っています。

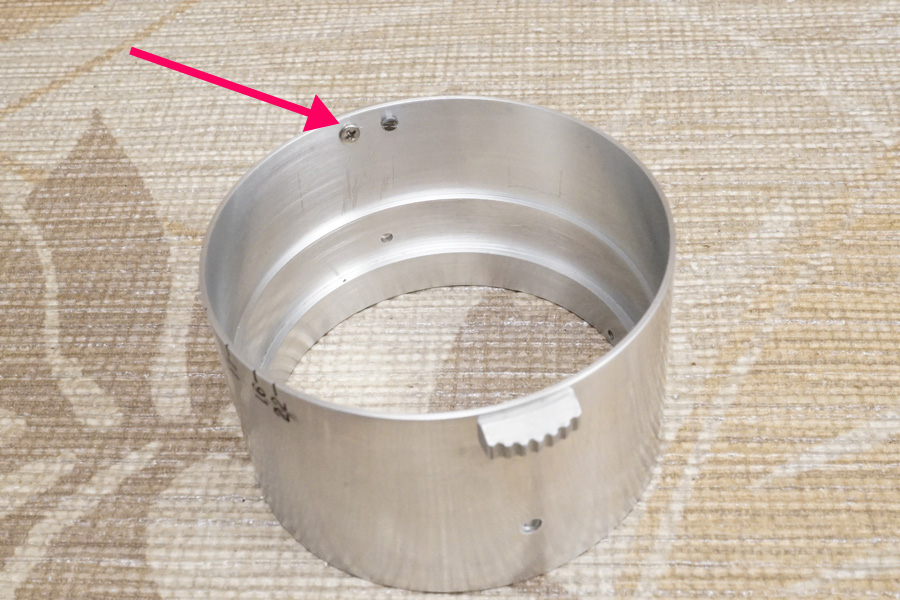

↑工程を進めます。絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。やはりアルミ合金材で造られていますが、一部は艶消し黒色にちゃんとメッキ加工が施されているのを確認しました。

↑工程を進めます。絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。やはりアルミ合金材で造られていますが、一部は艶消し黒色にちゃんとメッキ加工が施されているのを確認しました。

溶剤で拭ってみればすぐに「反射防止黒色塗料」なのかどうかは確認できます (メッキ加工なら溶剤で溶けないから)。ちゃんと製産時点で艶消し黒色メッキ加工を処置しているのですから、何でもかんでも「反射防止黒色塗料」で着色すれば良い話では・・アリマセンッ!

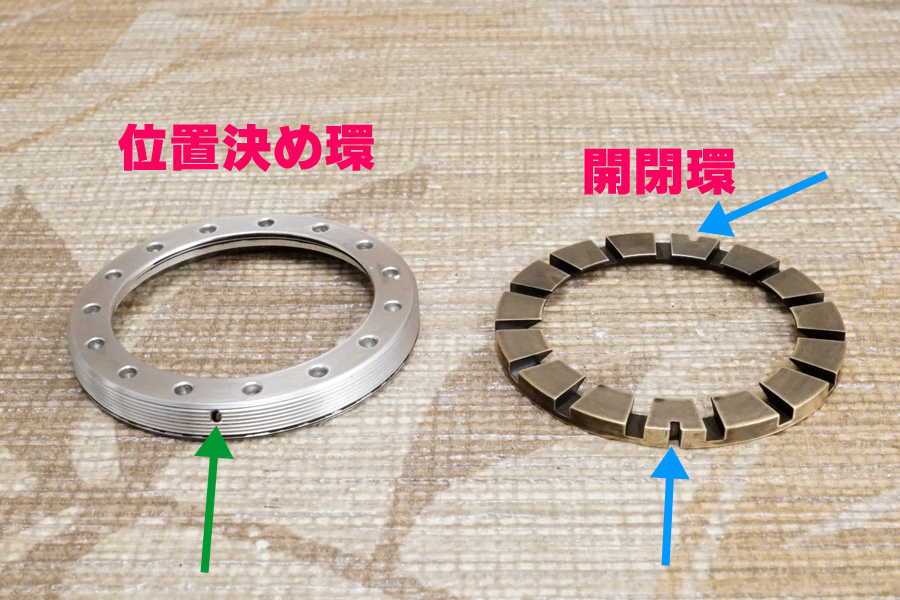

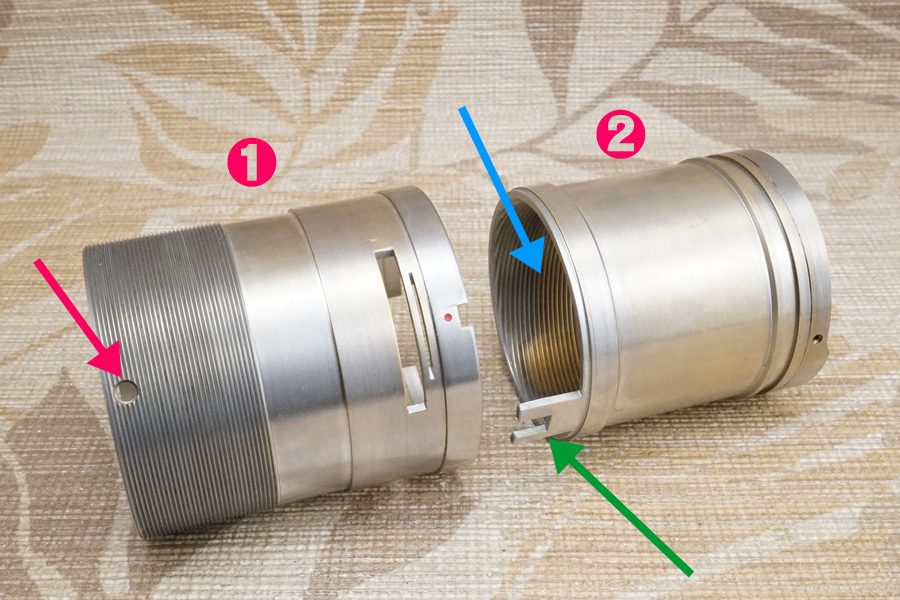

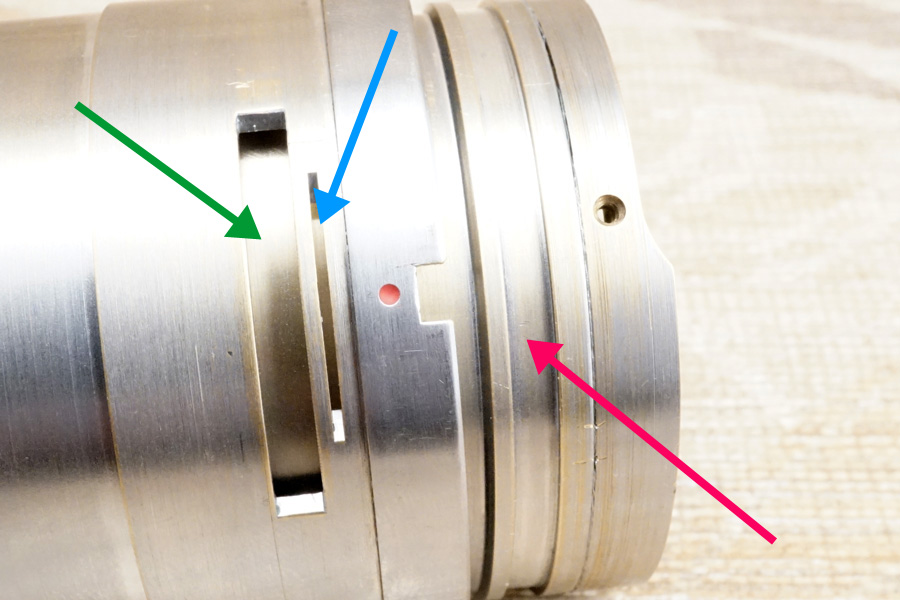

↑絞りユニットの構成パーツになり「位置決め環 (㊧)」と「開閉環 (㊨)」です。

↑絞りユニットの構成パーツになり「位置決め環 (㊧)」と「開閉環 (㊨)」です。

「位置決め環 (㊧)」にはグリーン色の矢印で指し示している箇所にイモネジ用のネジ穴が用意されており、イモネジで締め付け固定するようになっています。また「開閉環 (㊨)」にはブルー色の矢印で指し示している箇所 (両サイド) に「開閉キー」と呼ぶ特殊ネジが刺さる溝が用意されています。

・・ここで最初のポイントが現れますッ!

今回のオーバーホール/修理ご依頼内容の中に含まれていた「絞り環操作に違和感 (ぎこちなさ) を感じる」との要素について、その原因を追求しました。

その原因は、ブルー色の矢印が指し示している箇所の位置が異なる点が一つの要因です。ご覧のように開閉環側 (㊨) の直径上に2つが位置していません。

つまり、このブルー色の矢印で指し示している箇所の「溝」を間違えて使っていました。さらに悪いことに、2つ目の要因として、グリーン色の矢印で指し示している箇所にネジ込まれる締め付け固定用のイモネジが、最後まで締め付けられていなかったのです・・(汗)

つまり鏡筒最深部で、この絞りユニットの2つの要素が「勝手に動いていた」結果、絞り環操作時に違和感を、掴んでいる指が感じ取っていたのです。

・・人間の指の感触は、至上至高のセンサーの一つですッ!(驚)

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

最初バラした時は、絞り羽根に向きがないように見えていたのですが、よ~く観察すると、僅かに「キー」の長さが違っており、表裏面で「開閉キー」と「位置決めキー」の違いが判別できました。

当初バラし始めた時には、これらの向きがバラバラに刺さっていたので、おそらく過去メンテナンス時に整備者は気づかないまま組み上げてしまったのだと思います。

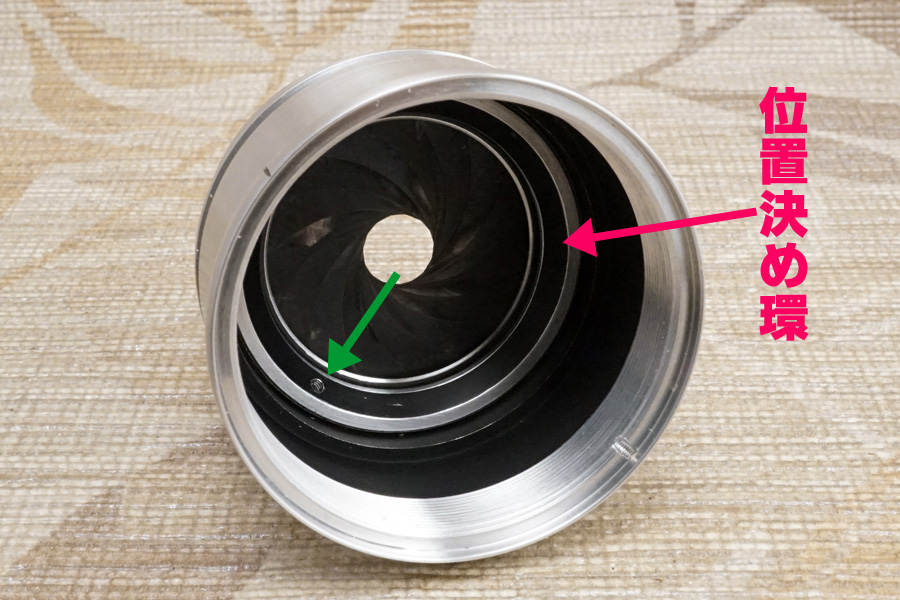

↑鏡筒の最深部に絞りユニットを組み込んだところです。見えているのは「位置決め環」であり、グリーン色の矢印の箇所でイモネジ (1本) を使って締め付け固定しています。

↑鏡筒の最深部に絞りユニットを組み込んだところです。見えているのは「位置決め環」であり、グリーン色の矢印の箇所でイモネジ (1本) を使って締め付け固定しています。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しています。写真上方向が前玉の露出面側方向になります。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しています。写真上方向が前玉の露出面側方向になります。

ブルー色の矢印で指し示している箇所に前述した「開閉キー」が刺さる溝が見えています。本来「開閉環」の両サイドにこの溝が用意されていましたが、実は使うのは片側だけです。もう一方の溝の位置が直径上になく、1つ分ズレている為、そちらの溝を使うと正しく絞り環操作できません。

↑上の写真は今度は最小絞り値:f22の位置に回した時の溝の位置をブルー色の矢印で指し示しています。するとここには金属棒のストッパーが打ち込まれている為、このモデルの絞り環の位置は「最小絞り値:f22のほうでピタリと合わせる」のが正しいと納得できます。

↑上の写真は今度は最小絞り値:f22の位置に回した時の溝の位置をブルー色の矢印で指し示しています。するとここには金属棒のストッパーが打ち込まれている為、このモデルの絞り環の位置は「最小絞り値:f22のほうでピタリと合わせる」のが正しいと納得できます。

従って、当初バラす前時点も同じようにf22の位置でピタリと合致していた為、その仕上がりが正常であったことが分かります (現状も同じ位置で組み上げてあります)。

・・このように部位別に整合性をちゃんと確認しながら組み上げる手法が当方のオーバーホールです。

↑完成した鏡筒の上に絞り環を被せて、両サイドから締付ネジで締め付け固定しますが、その先の受け側は、ご覧のように弧を描いた横長の棒状になっており、赤色矢印で指し示している箇所の溝を、その受け側に当たる弧を描いた棒がスライドするので、絞り環操作できる構造なのが判明します (グリーン色の矢印で指し示している位置に組み込まれる)。

↑完成した鏡筒の上に絞り環を被せて、両サイドから締付ネジで締め付け固定しますが、その先の受け側は、ご覧のように弧を描いた横長の棒状になっており、赤色矢印で指し示している箇所の溝を、その受け側に当たる弧を描いた棒がスライドするので、絞り環操作できる構造なのが判明します (グリーン色の矢印で指し示している位置に組み込まれる)。

↑絞り環には両サイドにツマミが締め付け固定されますが、その片側のツマミを締め付け固定している締付ネジが潰れていた為、ドリル切削して代替ネジを用意しました (赤色矢印)。

↑絞り環には両サイドにツマミが締め付け固定されますが、その片側のツマミを締め付け固定している締付ネジが潰れていた為、ドリル切削して代替ネジを用意しました (赤色矢印)。

もちろんネジ径にピッチと長さも適合する代替ネジをちゃんと探してきて使っています。特にネジ頭の突出が多いと、鏡筒の外壁に干渉してしまい絞り環操作が硬くなるので、それを見越して適切な代替ネジを用意しました。

↑鏡筒の上にさらに追加でネジ込まれるのが光学系前群格納筒です。赤色矢印で指し示している箇所に光学系前群の前玉が格納される為『平滑研磨』して、光学硝子レンズに圧が加わらぬよう配慮しています。

↑鏡筒の上にさらに追加でネジ込まれるのが光学系前群格納筒です。赤色矢印で指し示している箇所に光学系前群の前玉が格納される為『平滑研磨』して、光学硝子レンズに圧が加わらぬよう配慮しています。

↑前玉 (2枚貼り合わせレンズ) をセットしたところです。ご覧のとおり、ミニスタジオの背景紙の柄が写り込んでいますが、前玉の裏面側は「平ら」なので、柄が真っ直ぐに写っているので確認できますね (つまりトレースした光学系構成図が正しいことを示している)(笑)

↑前玉 (2枚貼り合わせレンズ) をセットしたところです。ご覧のとおり、ミニスタジオの背景紙の柄が写り込んでいますが、前玉の裏面側は「平ら」なので、柄が真っ直ぐに写っているので確認できますね (つまりトレースした光学系構成図が正しいことを示している)(笑)

↑光学系前群格納筒 (フィルター枠を兼ねつつレンズ銘板でもあります) をネジ込みますが、最後赤色矢印で指し示している箇所でイモネジにより締め付け固定する為、光路長がキッチリ正しくなるよう設計されていることになります。

↑光学系前群格納筒 (フィルター枠を兼ねつつレンズ銘板でもあります) をネジ込みますが、最後赤色矢印で指し示している箇所でイモネジにより締め付け固定する為、光路長がキッチリ正しくなるよう設計されていることになります。

つまりこのモデルの場合、この場所のイモネジがちゃんとネジ込み完了していた場合「全ての個体で適正な光路長を担保している」ことを表していると判定を下せることを述べています!

結果、実はこの先まで極々僅かですがネジ込みできるものの、イモネジ用の下穴がピタリの位置に来るのをチェックしてから締付用のイモネジをネジ込んで固定しています。

・・だから光路長が適正だと、自分で判定を下せているのですッ!

↑後群側もバルサム切れを剥がした後の再接着により修復し、帯びていたクモリを完全除去し終わりました。スカッとクリアに戻っています!(祈)

↑後群側もバルサム切れを剥がした後の再接着により修復し、帯びていたクモリを完全除去し終わりました。スカッとクリアに戻っています!(祈)

↑絞り環をセットしました。最小絞り値側「f22」のほうでピタリと位置が合致するよう設計されているのを、前のほうで確認済なので、ご覧のように開放f値側は「f4.5の先まで回る」のが正常という結論に到達します。

↑絞り環をセットしました。最小絞り値側「f22」のほうでピタリと位置が合致するよう設計されているのを、前のほうで確認済なので、ご覧のように開放f値側は「f4.5の先まで回る」のが正常という結論に到達します。

・・全てがこのように道理から導き出された結論づけで、納得した上で、各部位の工程を進めているのですッ!

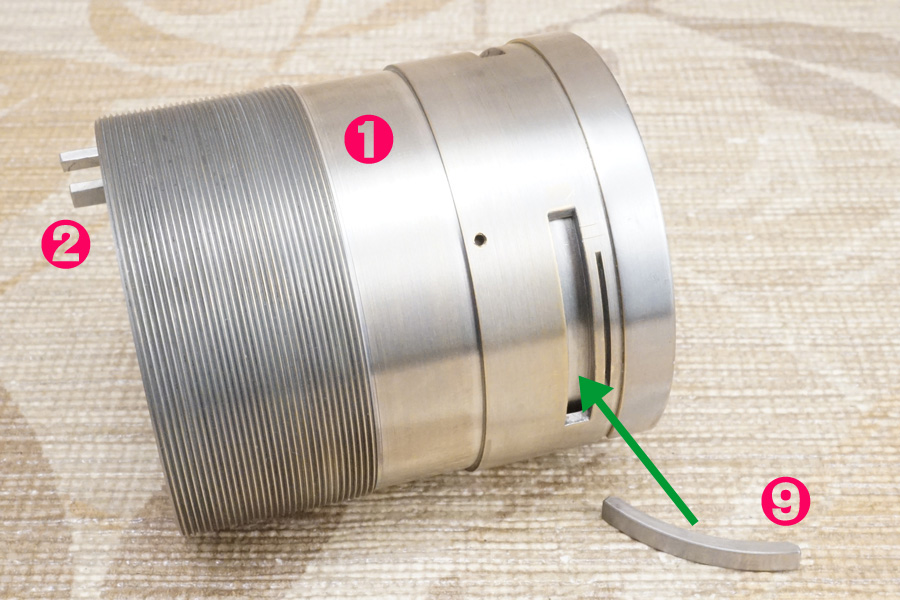

↑最後にヘリコイドオス側の内筒を組み付けて鏡胴前部が完成です。実測するとこのヘリコイドオス側の条ネジ長は「47㎜」もあり、ズズゥ~ッとこれだけの長さを繰り出す仕組みなのが分かります。

↑最後にヘリコイドオス側の内筒を組み付けて鏡胴前部が完成です。実測するとこのヘリコイドオス側の条ネジ長は「47㎜」もあり、ズズゥ~ッとこれだけの長さを繰り出す仕組みなのが分かります。

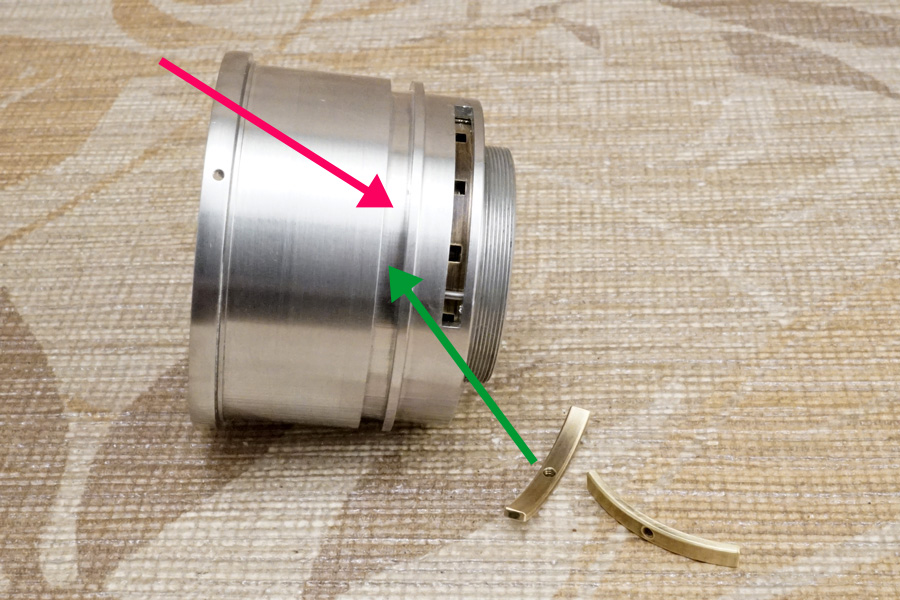

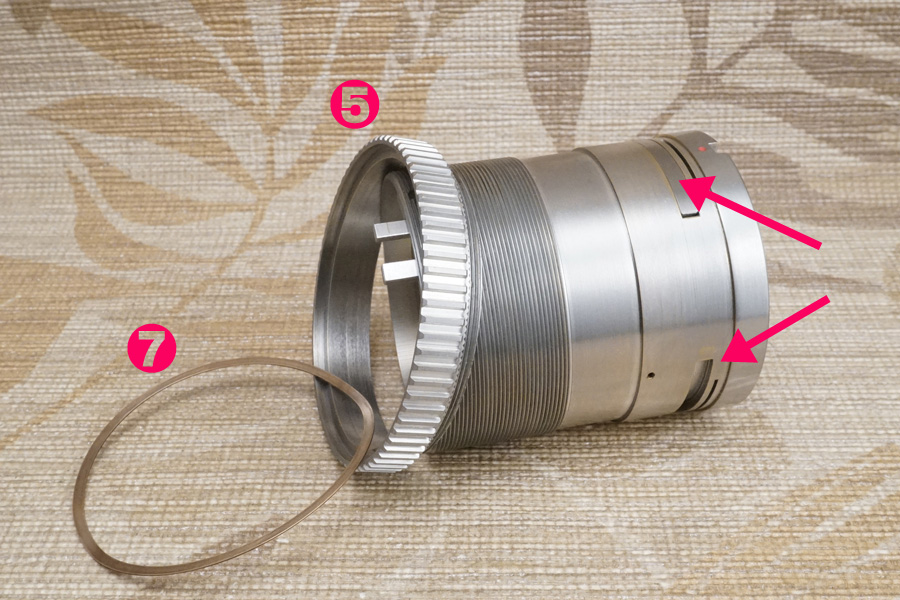

↑鏡胴「後部」はヘリコイド群とマウント部だけですが、なかなかにハードな構造をしています(汗)

↑鏡胴「後部」はヘリコイド群とマウント部だけですが、なかなかにハードな構造をしています(汗)

❶ 基台 (真鍮材/ブラス材)

❷ 空転ヘリコイド (真鍮材/ブラス材)

❸ 距離環 (アルミ合金材)

❹ 後群遮光環 (アルミ合金材)

❺ スピゴット式締付環 (真鍮材/ブラス材)

❻ 指標値環 (アルミ合金材)

❼ 円形バネ (鋼)

❽ 飾り環 (黄銅材)

❾ 空転ヘリコイド用留め具 (ステンレス材)

❿ 後群遮光環用留め具 (黄銅材)

・・こんな感じです。

特に❷ 空転ヘリコイドを含むスピゴット式マウント規格の構造原理については、既に何本も「Ektra EKTARシリーズ」を扱ってきていることから、どのような点に一番注意が必要なのかを知っており、完璧な空転ヘリコイドの駆動を実現できる自信があります。

金属材として真鍮材/ブラス材同士で❶と❷が互いに直接接触しながら空転させる構造ですから、必然的に「真鍮材/ブラス材としての応力が働く」点に、シッカリ配慮した整備をしない限り、製産当時と同じトルク感で仕上がりません(笑)・・当たり前の話です!

従って、この鏡胴「後部」にあたるヘリコイド群のトルク管理を制覇する最大のポイントは「塗布するグリースに決して頼らない」ことなのですが、如何せん非常に多くの個体で、過去メンテナンス時の整備者は、ひたすらにグリースの粘性に頼って整備しているワケで、その結果瑕疵を招いていきます(涙)

今回のオーバーホール/修理ご依頼内容の中には「距離環の10ft前後で引っかかる」と言うご指摘がありましたが、まさにこの現象は (調査したところ)「潤滑油」を注入して❷ 空転ヘリコイドを駆動させていたことで、その応力の範疇を超えてしまい、ヘリコイドのオスメスの何処かの条ネジ山に負担が架かってしまっていたのだと考えています(涙)・・残念ながら、オスメスの条ネジ山が互いに擦れ合っている瞬間の状況を、ダイレクトに目視できないので、確認のしようがありません。

それは「潤滑油」の耐性/劣化の進捗により、真鍮材/ブラス材同士の直接接触時に起きる「カジリ付現象」が大きく影を落としているからです(怖)

特にこの「Ektra EKTARシリーズ」のヘリコイドオスメスの条ネジ山を凝視すれば気づける話なのですが、非常に山谷が鋭角で、しかも深い谷間にオスメスで擦り合わせ運動しながら螺旋回転していくよう設計されていることに・・過去メンテナンス時の整備者が全く注目していません(涙)

このような微細で勾配がキツく (急角度で)、且つ深い谷間に摺合せしながら螺旋運動する場合、特殊な「潤滑油」を塗布しない限り、経年数を確保できません(汗)

当然ながら、当方のオーバーホール/修理作業では、このような厳しい条件に対処できる特殊潤滑剤を用意してもらっており、今までに何本もの「Ektra EKTARシリーズ」に塗布してきました。

当方が使っているグリースや潤滑剤の類は全て、向かいに取材させて頂いた金属加工会社の社長さんからご紹介頂いた伝手を頼って、特別に分けて頂いているのです。その際、ちゃんと社長さんが仕様を指示してくれている為、オールドレンズに使うグリースや潤滑剤の成分として、添加剤や基材など含め十分に対応できるよう仕上げられた製品なのだと指摘できます。

・・それか皆さんが大好きな「ヌメヌメ感」の真髄だったりしますッ!(笑)

以前扱った個体で指摘するなら、4年越しで同一個体を再整備した際、トルク制御に十分対応できていたことを確認しています。4年経過していても変化が起きていないと言うことは、8年程度は揮発化が進行しないと判定できますから、10年を見据えた整備としては十分対応できていると考えています。

そしてその大前提が当方が提唱し続けている『DOH』であり、その前処置を経ているが故に、敢えて (逆に) トルクを与えて (重めに仕向けて)「とにかくピント合わせの時に軽いチカラだけで前後微動できる、ピント合わせがし易い環境を維持させること」を主眼に据えている次第です。

トルクが重ければ、ピント合わせがし辛いと考えるのがシロウト的発想であり、そこで最も重要なのは「金属材が何なのか、何と何の金属材が互いに摺合せ運動しているのか」なのであって、そこに合わせて条ネジ山の深さと勾配が大きく影響してきます。

従って、当方のオーバーホール/修理作業では、ヘリコイド駆動時の全域でのトルクの印象にこだわりません。どんなに軽くヘリコイド駆動できていても、最も重要な「ピント合わせ時」に極々僅かな微動に違和感を伴えば全てが台無しになります(涙)

例を挙げるなら、仮にツーツーに駆動できるくらい軽い操作性だった場合、ピント合わせの後に掴んでいた指を離す瞬間、ゆっくりそ〜ッと離さなければ微かなチカラの影響だけでピント位置がズレてしまいます(泣)

・・つまり軽すぎても、却って使い辛いのですッ。

逆に重すぎても、ピント合わせでピントのピーク/山を探る時、その前後動で (微動で) チカラが必要になっていては、掴んでいる指も辛いですし、何よりもピント合わせの為に何回もピーク/山の前後動を繰り返すハメに陥り、撮影に集中できませんッ。

一方、塗布していたグリースや潤滑油の適性が合致していなかった場合、ピント合わせ時のピーク/山の前後動の際に「ククッ」と一気に微動してしまう特異な動き方をしたりします。これはカジリ付現象が既に起きている『証拠』であり、必ずしも塗布したグリースや潤滑油の経年劣化だけではないこと・・を知るべきです。

従って重くても辛く、軽すぎても使い辛く、ククッとカジリ付現象が起きてしまってもなかなかスパッと瞬時にピーク/山を迎えることが・・できませんッ!

このような状況から鑑みて、当方では敢えてトルクを与えて距離環の全域移動時は「相応に重さを感じるトルク」に仕向けつつも、最も重要なシ~ンであるピント合わせ時には「ヌメヌメと非常に軽いチカラだけで前後微動できる操作性」に仕上げている次第です。

掴んでいる指の腹にチカラを伝達する意識を抱くだけで、その指の腹から伝わる非常に少ない僅かな圧力が伝わって微動し、瞬時にスパッとピントのピーク/山を迎える・・トルク感と操作性なのです。

そこには当方自身の「オールドレンズに対する哲学」が背景にあり、もしも瞬時にピント合わせしたければ、今ドキのデジタルなレンズを使えば「ピピッと瞬時に合焦する」ワケで、それをオールドレンズに求めている時点で、当方は・・違う・・と考えています(笑)

オールドレンズを使って撮影する楽しみの中には「合焦させる楽しみ」を味わいたい思いが含まれていると、当方は考えている為、ベストシ~ンの撮影にしても、そこには相応のピーク/山の前後動を伴う「一瞬でも楽しめる時間を伴いながらの、シャッターボタン押し下げの動作」が・・実はとても重要なのではないかとの哲学なのです(笑)

・・自分で合焦に仕向ける楽しみ感ッ! それが大切なのではないでしょうかッ。

そのようなポリシ~に立ってトルク制御を考えた時、距離環を回すトルクだけに執拗にこだわる根拠が・・無いのですッ!

従って、基本的に当方が仕上げるヘリコイド駆動時のトルク制御は「トルクありき」であり、敢えてトルクを与えて重く仕向けている中でも、ここぞッと言う時の合焦の瞬間には、掴んでいる指の腹にチカラが伝わるよう「意識しただけで微動する」トルク感こそが求められていると考えています。

さらにその瞬間・・整備する前よりも解像感が増していれば・・自ずと自然にピーク/山が明確に現れ、その際立ちの高さ/速さに納得しながらシャッターボタン押し下げに移れるのではないかと考えているのです・・これが自分が撮影した写真に対する『感動』の瞬間を表していると・・当方は自らの意識を因数分解しています(恥)

このような哲学に則ってチョイスした (配合してもらった) 特殊グリースや潤滑剤を用意しているワケで、今回の個体の仕上がりは・・ハッキリ言って重いですが、然し軽いのですッ!(笑)

ちなみに、ご依頼内容にあった引っ掛かりは消え、全域でスムーズに駆動しつつも「重い中に、合焦の瞬間の絶妙なヌメヌメ感を伴う軽さ」が、きっと納得できると思うのです(汗)

逆に言うなら「Ektra EKTARシリーズ」の中の中望遠レンズ域のモデルで、これだけピント合わせの瞬間に対処できるトルク感で仕上げられる整備は・・そうそうないと思いますね(笑)

・・それは後ほどの掲載写真で、いったいどれだけ鏡筒が繰り出されるのか知れば、分かると思います。

↑❶ 基台の内側に❷ 空転ヘリコイドが収納される構造です。赤色矢印で指し示している箇所の大きめの穴は「ヘリコイドオス側内筒に用意されている直進キー (単なるナット) との連結用」として用意されていますから、この場所に見えている長大な距離の非常に細かいネジ山は「距離環が回る範囲」であることになりますね(汗)

↑❶ 基台の内側に❷ 空転ヘリコイドが収納される構造です。赤色矢印で指し示している箇所の大きめの穴は「ヘリコイドオス側内筒に用意されている直進キー (単なるナット) との連結用」として用意されていますから、この場所に見えている長大な距離の非常に細かいネジ山は「距離環が回る範囲」であることになりますね(汗)

一方ブルー色の矢印が指し示している箇所に刻まれているのがヘリコイドメス側の条ネジ山です。

赤色矢印が指し示している箇所のネジ山に比べて、とても急勾配で、且つ深いのが分かると思います。

またグリーン色の矢印が指し示している箇所のコの字型の受け部は「距離環と連結する受け側の角型ナット」が入る場所です(笑)

従って「Ektra EKTARシリーズ」の「直進キー」と言うパーツは、実は単純な黄銅材で造られている「角型ナット」の受け側を代用させている概念で製品設計されている点が、実はこれら「Ektra EKTARシリーズ」の耐性に大きく暗雲を立ち込めているのです・・(怖)

今まで2本ですが、扱った「Ektra EKTARシリーズ」モデルの中で、それら「角型ナット」がすり減って摩耗してしまい、ガタつきや適正な駆動環境を逸脱してしまった個体に遭遇しています(涙) 代替できるナットが発見できない為 (何故なら、そもそも締付ネジのネジピッチが特殊だから) この「角型ナット」が摩耗したら・・そのまま『製品寿命』と言えるのです(涙)

しかもその「角型ナット」は、初期の頃は黄銅材で造られていましたが、後期にはアルミ合金材に変わってしまい、さらに耐性が悪化しています(怖)

・・明らかに製品設計者の認識不足ですッ!(泣)

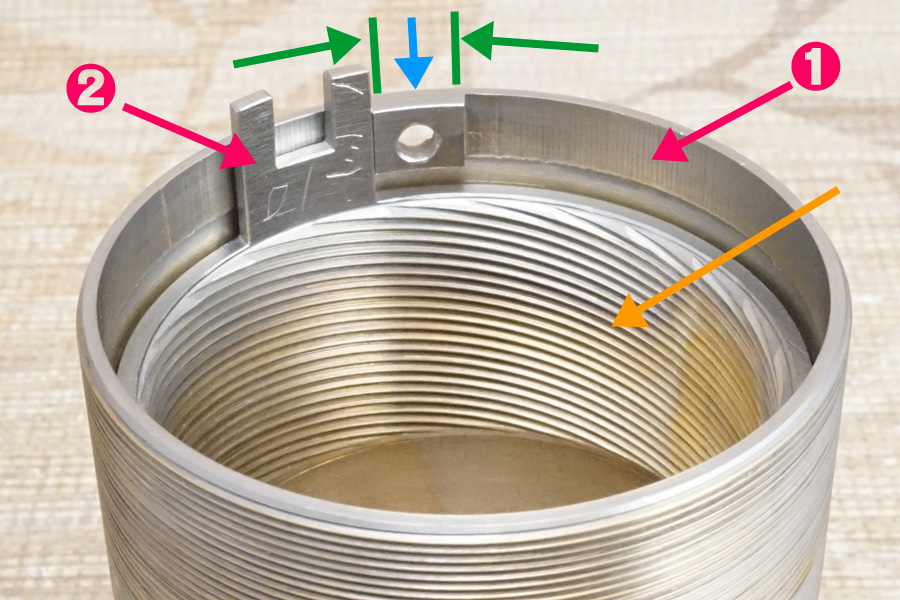

↑簡単にどのように❷ 空転ヘリコイドが組み込まれるのかというのを撮影しました。❶ 基台の内側にスライドして収納した後に、❾の留め具によってグリーン色の矢印のように固定されます。

↑簡単にどのように❷ 空転ヘリコイドが組み込まれるのかというのを撮影しました。❶ 基台の内側にスライドして収納した後に、❾の留め具によってグリーン色の矢印のように固定されます。

もちろん空転ヘリコイドですから、その回転運動に「ネジ山」は一切介在せず、存在すらしていません。空転ヘリコイドの原理は、面と面が直接接触しながら回転駆動する概念なので、そこにネジ山は介在しないのです。

↑その❷ 空転ヘリコイドを覗き込んだ写真です。❶ 基台の途中には、1箇所に角型の突出が備わり、そこに❷ 空転ヘリコイドから飛び出ている「距離環との連結用角型ナットがハマるコの字型受け部」が、回転しながらカツンカツンとグリーン色の矢印で囲っているように、左右両端で突き当て停止する設計です。

↑その❷ 空転ヘリコイドを覗き込んだ写真です。❶ 基台の途中には、1箇所に角型の突出が備わり、そこに❷ 空転ヘリコイドから飛び出ている「距離環との連結用角型ナットがハマるコの字型受け部」が、回転しながらカツンカツンとグリーン色の矢印で囲っているように、左右両端で突き当て停止する設計です。

つまりこれが無限遠位置の停止位置 (㊨) と最短撮影距離の時の停止位置 (㊧) と言う製品設計なのです。

しかもブルー色の矢印で指し示しているように、この位置が❻ 指標値環の中心を示す「♢」のライン上にピタリと合致するワケです。

つまりこのモデルの製品設計では、距離環の締め付け固定位置を一切変更できませんから、無限遠位置である「INF (∞のこと)」の刻印位置が、基準「♢」マーカーにピタリと合致するのかどうかは・・微調整不可能・・と言う話を、今述べています。

ここで熟練の整備者ならすぐに気づかなければイケマセンが(笑)、ブルー色の矢印が指し示している箇所の大きめの穴が「ヘリコイドオス側内筒との連結用」と言うことは、距離環を回した時に回っているのは、実はこの❷ 空転ヘリコイドのほうであって、その空転ヘリコイドを回しているにもかかわらず、距離環がネジ込まれるネジ山は❶ 基台の外壁/側面に用意されている点です(笑)

・・これが一般的な整備者の頭を悩ませます(笑)

つまり、❶ 基台の外壁/側面には長大な長さで細かいネジ山がビッシリ用意されているにもかかわらず、距離環が回転する範囲は「僅か1周弱」だと言う点です!(笑)

もう一度説明します! グリーン色の矢印で囲まれている四角い場所の左右両端に、カツンカツンと突き当て停止することで、無限遠位置と最短撮影距離位置を決めている設計ですから、距離環は1周すら回り切っていないのですッ。

従って外側のネジ山を回転する距離環が、一生懸命ムリヤリ押し上げたり、収納させたりしている先は・・❷ 空転ヘリコイドのほうの、メス側の条ネジ山にネジ込まれている「ヘリコイドオス側」と言う話に気づく必要があります。

結果、ここで最重要なのは、これらネジ山類のトルク制御ではなく「❷ 空転ヘリコイドのトルク制御」なのだと気づかなければ・・イケマセンッ!

それを非常に多くの整備者が「ヘリコイドオスメスの条ネジ山のほうばかりに気を取られる」から、間違った整備として瑕疵が現れ始めます(涙)

・・違います!「Ektra EKTARシリーズ」の基本的なトルクを決定づけているのは、❷ 空転ヘリコイドのほうなのです!

↑組み上げられた❶ 基台と❷ 空転ヘリコイドに対し、さらに❺ スピゴット式締付環と❼ 円形バネが差し込まれてから、最後その上に❻ 指標値環がセットされます。

↑組み上げられた❶ 基台と❷ 空転ヘリコイドに対し、さらに❺ スピゴット式締付環と❼ 円形バネが差し込まれてから、最後その上に❻ 指標値環がセットされます。

つまり❺ スピゴット式締付環を適切なチカラで押さえ込んで保持させつつも「剛性を維持させている」のは❻ 指標値環なのですッ。

従って❻ 指標値環は、両サイドから2本の締付ネジによって締め付け固定される結果、当然ながら微調整が不可能です。

・・これが「金属材を知る」ことの意味なのです!

真鍮材/ブラス材で造られている❺ スピゴット式締付環を確実なマウントに仕向ける鍵を握っているのは❻ 指標値環の押さえ込みであり、且つその役目に貢献しているのが❼ 円形バネなのです。

これらの道理が視えてくるのは、❼ 円形バネの反発力は一定である点と、合わせて❺ スピゴット式締付環をガタつきなく確実に適切な締め付け強度でのマウントを担保しているのは、❻ 指標値環であることに気づく必要がありますが、そこで最も重要な要素は「❺ スピゴット式締付環が抵抗/負荷/摩擦なくスムーズに平滑に回転できること」である点に・・誰も配慮しようとしません(汗)

従って当方は今回のオーバーホール/修理作業でも、今まで扱ってきた個体とまるで同一ですが、この❼ 円形バネと❺ スピゴット式締付環の内部には、一切グリースや潤滑剤などの類を塗布しません(笑)

ちゃんと『平滑研磨』して平滑性が担保できていれば、そのまま素のままに差し込んで❻ 指標値環を締め付け固定するだけで確実に仕上がるのです(笑)

・・な~んにも難しいことは、していませんッ!(笑)

何故なら、そのような締付環の構造には、どんなにグリースや潤滑剤を注入したところで「必ず経年の中ですぐに効果を失っていく」ことなど自明の理ですッ!

それはそうです! 塗布したグリースや潤滑剤が封入されている方式の (封入環が別にちゃんと用意されている方式の) 空転ヘリコイドではないことは、一目瞭然なので、誰が考えても塗布したグリースや潤滑剤に耐性が担保できないのは・・当たり前の原理なのですッ。

例えば例を挙げるなら、Leitz/Leica製オールドレンズの多くのモデルに、封入環を伴う空転ヘリコイドが介在しているのが事実です。封入環で確実にグリースや潤滑剤が封入され続けるので、空転ヘリコイドの平滑性が経年の中で担保できる製品設計を執っているのです。

・・だから当方はグリースや潤滑剤を締付環に塗りません(笑)

結果的に必要外のグリースや潤滑剤を排除して組み上げている為、経年の中で好まざる水分質の誘引を招かず、酸化/腐食/サビの耐性能力を10年間維持し続けられるのです。

・・こういう内容が『理論的整備』であると、当方は述べています。

↑マウント部周りが完成したところです。❷ 空転ヘリコイドから突出しているコの字型が、グリーン色の矢印のように左右にスムーズに、且つ平滑に移動します。合わせて前述したとおり、ブルー色の矢印で指し示している箇所の大きめの穴が、❻ 指標値環の基準「♢」マーカーの位置にピタリと合致してきます・・微調整する機能は附加されていませんね。

↑マウント部周りが完成したところです。❷ 空転ヘリコイドから突出しているコの字型が、グリーン色の矢印のように左右にスムーズに、且つ平滑に移動します。合わせて前述したとおり、ブルー色の矢印で指し示している箇所の大きめの穴が、❻ 指標値環の基準「♢」マーカーの位置にピタリと合致してきます・・微調整する機能は附加されていませんね。

↑再び❷ 空転ヘリコイドをバラして説明していますが、マウント部後方側から❹ 後群遮光環が差し込まれて、最後に❿ 後群遮光環用留め具でハメ込み固定されます (グリーン色の矢印)。

↑再び❷ 空転ヘリコイドをバラして説明していますが、マウント部後方側から❹ 後群遮光環が差し込まれて、最後に❿ 後群遮光環用留め具でハメ込み固定されます (グリーン色の矢印)。

↑実際に❹ 後群遮光環を差し込んだ後に❿ 後群遮光環用留め具をハメ込む場所を示しています (グリーン色の矢印)。赤色矢印で指し示している箇所に用意されているネジ穴3箇所は、さらにこの後に上からネジ込む❽ 飾り環の締め付け固定用です。

↑実際に❹ 後群遮光環を差し込んだ後に❿ 後群遮光環用留め具をハメ込む場所を示しています (グリーン色の矢印)。赤色矢印で指し示している箇所に用意されているネジ穴3箇所は、さらにこの後に上からネジ込む❽ 飾り環の締め付け固定用です。

従って当初バラし始めた時に、これら3つの小さな締付ネジを外したところで、解体できない根拠になっています(笑)

↑全てが滞りなく完了すると、こんな感じで鏡胴「前部」と「後部」の2つの大きな塊として仕上がります(笑)

↑全てが滞りなく完了すると、こんな感じで鏡胴「前部」と「後部」の2つの大きな塊として仕上がります(笑)

↑これらを組み込んだ時のイメージとして説明用に撮影していますが、赤色矢印で指し示している箇所の大きめの穴にネジ込まれる先は、実は「直進キー」であり、それは鏡筒の直下にセットされている「ヘリコイドオス側に用意されている直進キーガイドに入った角型ナット」なのです!(驚)

↑これらを組み込んだ時のイメージとして説明用に撮影していますが、赤色矢印で指し示している箇所の大きめの穴にネジ込まれる先は、実は「直進キー」であり、それは鏡筒の直下にセットされている「ヘリコイドオス側に用意されている直進キーガイドに入った角型ナット」なのです!(驚)

つまりこのような製品設計を知って始めて「距離環を回してダイレクトにヘリコイドオス側を回転させて、鏡筒を持ち上げている (繰り出している) 構造」なのだと・・知ります(汗)

↑すると1つの疑念が湧き上がります(汗)・・どうしてブルー色の矢印で指し示している箇所に用意されている長大、且つ細かいネジ山は、これほどまでに長い切削で用意してきたのでしょうか???(笑)

↑すると1つの疑念が湧き上がります(汗)・・どうしてブルー色の矢印で指し示している箇所に用意されている長大、且つ細かいネジ山は、これほどまでに長い切削で用意してきたのでしょうか???(笑)

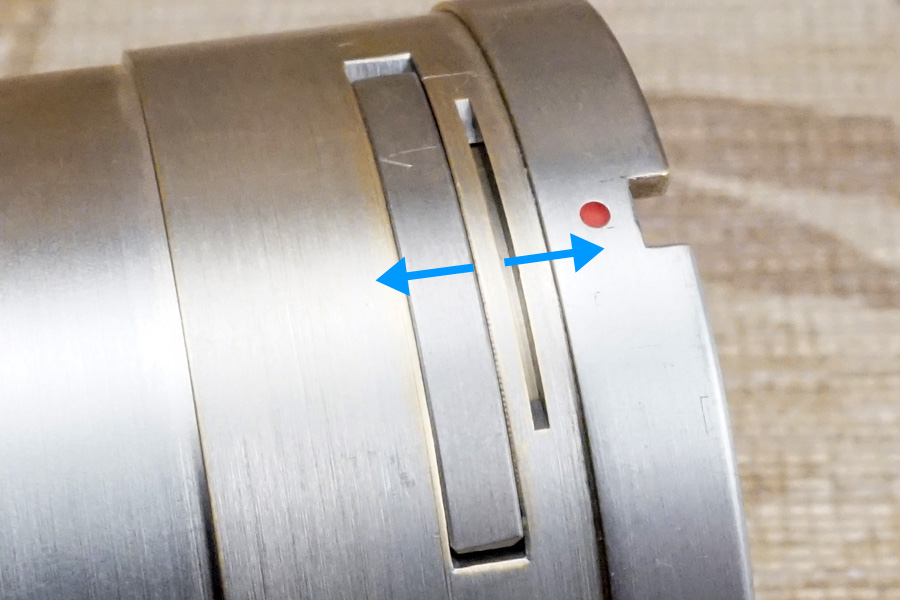

↑空転ヘリコイドの原理を説明しています。基台に3箇所用意されている切り欠き/開口部/スリット内 (グリーン色の矢印) に、弧を描いたカタチのステンレス製の留め具がハメ込まれて、空転ヘリコイドを固定します。

↑空転ヘリコイドの原理を説明しています。基台に3箇所用意されている切り欠き/開口部/スリット内 (グリーン色の矢印) に、弧を描いたカタチのステンレス製の留め具がハメ込まれて、空転ヘリコイドを固定します。

しかしそのハメ込む先には赤色矢印で指し示しているような「道」が用意されているのです。

つまりハメ込んだ❾ 空転ヘリコイド用留め具は、実はこの「道」部分で「平滑円運動」をしていることに気づく必要があるのです。

従って重要なのは、グリースの粘性ではなく・・この「道」部分の平滑性、或いは❾ 空転ヘリコイド用留め具の平滑性なのです!(笑)

・・先ず、非常に多くの整備者が、この原理に全く注意しません!(笑)

ちなみに製品設計段階でちゃんと配慮されているのがブルー色の矢印が指し示している「真鍮材/ブラス材の応力反応に対処する孔 (隙間)」です。

↑実際に❷ 空転ヘリコイドを差し込んでから、❾ 空転ヘリコイド用留め具をハメ込んでいる途中を撮影しました。この留め具は「道」に飛び出てきているのです (深く差し込まれる)。

↑実際に❷ 空転ヘリコイドを差し込んでから、❾ 空転ヘリコイド用留め具をハメ込んでいる途中を撮影しました。この留め具は「道」に飛び出てきているのです (深く差し込まれる)。

↑❾ 空転ヘリコイド用留め具が確実にハメ込み完了したところを撮影しました。ブルー色の矢印のように、真鍮材/ブラス材の応力反応を相殺させている製品設計なのが理解できます。

↑❾ 空転ヘリコイド用留め具が確実にハメ込み完了したところを撮影しました。ブルー色の矢印のように、真鍮材/ブラス材の応力反応を相殺させている製品設計なのが理解できます。

それはそうです! 何しろヘリコイドオス側はとても長いので (47㎜もの長さ)、且つ鏡筒の重さまで含めると、それら重量を支えているこのマウント部の平滑性を決めている要素は、この❾ 空転ヘリコイド用留め具しかないのですッ!(笑)

だからこそ真鍮材/ブラス材の応力反応に予め対処できよう孔を切削して用意して対処できるように仕向けているのです。距離環を回して鏡筒を繰り出したりしている時、実はこのブルー色の矢印のように撓んで変形しているのですッ!(驚)

↑従って空転ヘリコイドがセット完了したなら、締付環と円形バネを単にその上から被せれば良いだけなのです・・グリースや潤滑剤など、一切必要ありません (赤色矢印)!(笑)

↑従って空転ヘリコイドがセット完了したなら、締付環と円形バネを単にその上から被せれば良いだけなのです・・グリースや潤滑剤など、一切必要ありません (赤色矢印)!(笑)

・・これが「観察と考察」と「原理原則」から導き出された「Ektra EKTARシリーズ」に於ける、組み立てのコツなのですッ! サービスマニュアルなど手元に無くても、シッカリ視ることさえできれば、組み立て工程の際の留意事項は全て自然に見えて来るのです(笑)

当方のことを指して、サービスマニュアルが手元に無いのに、ウソばかり語っていると誹謗中傷していたバカが居ましたが(笑)、そんなサービスマニュアルなど必要ないのです!(笑)

自分で整備したことが無いので、まるでドシロウト感覚でしか物事を見ていませんね(笑)

↑実は❻ 指標値環の内側にも数列ですが、距離環と同じネジ山が刻まれているのです (赤色矢印)。

↑実は❻ 指標値環の内側にも数列ですが、距離環と同じネジ山が刻まれているのです (赤色矢印)。

つまり基台の長大なネジ山 (グリーン色の矢印) を、この指標値環もグルグル回してネジ込んでいって、最後円形バネのチカラを以て締付環を保持させているのです・・これがこの「Ektra EKTARシリーズ」での剛性の担保構造の要ですッ!

↑今度は❸ 距離環の内側を赤色矢印で指し示していますが、やはり同じようにネジ山が研削されています。従って距離環も、同じようにグルグルと何周も回りながらグリーン色の矢印で指し示している箇所のネジ山を回っていくワケです。

↑今度は❸ 距離環の内側を赤色矢印で指し示していますが、やはり同じようにネジ山が研削されています。従って距離環も、同じようにグルグルと何周も回りながらグリーン色の矢印で指し示している箇所のネジ山を回っていくワケです。

↑するとこの時、はたしてどうしてこんなに長い距離のネジ山を用意してきたのでしょうか???

↑するとこの時、はたしてどうしてこんなに長い距離のネジ山を用意してきたのでしょうか???

その答えを導き出す要素が上の写真です。指標値環は、距離環の内側に用意されているフチ部分に当たってしまうよう設計されているのです (赤色矢印)。この赤色矢印で指し示している箇所の径は、互いに同一径なので突き当たってしまいます。

結果、このような「観察と考察」から視えてくる内容は、この赤色矢印で指し示している箇所が互いに接触する位置まで距離環が回ってしまったら「無限遠位置の時、詰まって停止することになってしまう」ことに至ると気づく必要が・・あるのです!(笑)

つまり、距離環の「INF (∞のこと)」の位置を微調整できない構造であると前述した以上、指標値環と直接接触しないように仕向けるには「最低でも距離環は1周以上手前位置で回転を停止させる必要がある」と言う、製品設計の道理に到達せざるを得ません。

・・これが適切な無限遠位置を探るヒントになるのですッ!(笑)

如何ですか??? 当方は高尚な技術スキルで整備しているのではなく、非常にシンプルに単純に、そして純粋に組み上げているだけであり、或る意味それが意味するのは「低俗な技術スキルの整備者」でしかないことを物語っているのです・・(笑)

従って、巷で14年間言われ続けてきた「整備者モドキ/整備者崩れ」と言う指摘には・・まるで反論できないのです(涙)

・・当方の整備には、何一つ高尚な高い技術スキルは、存在していませんッ!(恥)

↑こんな感じで距離環と指標値環が組み合わさりますが、決して互いに接触してはイケナイのです・・何故なら、無限遠位置でもちゃんとカツンと音が聞こえて小気味良く突き当て停止する必要があるからです。それは空転ヘリコイドの工程でさんざん解説しました (グリーン色の矢印の回転範囲のこと)。

↑こんな感じで距離環と指標値環が組み合わさりますが、決して互いに接触してはイケナイのです・・何故なら、無限遠位置でもちゃんとカツンと音が聞こえて小気味良く突き当て停止する必要があるからです。それは空転ヘリコイドの工程でさんざん解説しました (グリーン色の矢印の回転範囲のこと)。

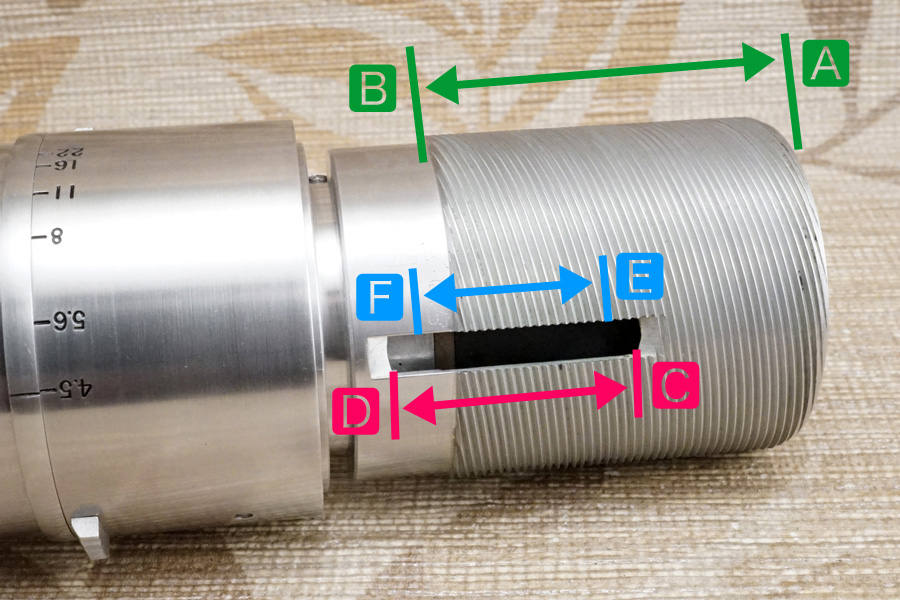

↑するとようやくですが、ここで無限遠位置と最短撮影距離位置の両端の位置を決める工程が視えてくることを意味しています。

↑するとようやくですが、ここで無限遠位置と最短撮影距離位置の両端の位置を決める工程が視えてくることを意味しています。

ご覧のように距離環に備わる駆動域の幅は「7㎜」の実測値です (グリーン色の矢印)。

この範囲内に収まらなければ (7㎜を超えて回転すると) 指標値環のフチに突き当たってしまい、詰まって停止することになってしまいます(汗)

・・この道理に気づけるでしょうか???(笑)

↑そこで始めてこのモデルの無限遠位置、ひいては最短撮影距離位置の駆動域・・それは鏡筒の繰り出し量/収納量に一致する・・が問題になり、合わせて自然に視えてくることを語っているのですッ!(笑)

↑そこで始めてこのモデルの無限遠位置、ひいては最短撮影距離位置の駆動域・・それは鏡筒の繰り出し量/収納量に一致する・・が問題になり、合わせて自然に視えてくることを語っているのですッ!(笑)

ヘリコイドオス側筒の条ネジ山の長さ全域を使うべきなか (グリーン色の矢印)、或いは直進キーガイドの切り欠き/開口部/スリット部分の内側だけに留めるべきなのか (赤色矢印)、果てはさらに一歩進んで、その切り欠き/開口部/スリットのもっと内側だけに繰り出し量を留めるべきなのか (ブルー色の矢印)。

・・実はこれらは全てが、道理 vs 道理の鬩ぎ合いの話をしているのです!(泣)

グリーン色の矢印の範囲を採るのか、赤色矢印なのか、ブルー色の矢印なのかが問われる次第ですが、そのいずれにしても「無限遠位置は1つに決まっていて、🅰、🅴、🅲のどれか」しかありません!

同じように最短撮影距離も「🅱、🅵、🅳」のどれかの1つしか・・アリマセンッ!

つまり空転ヘリコイドの回転域が一意に決まっていること、合わせて距離環の駆動域もそれに合わせて1つに決まっていること (しかもそれは7㎜の高低差の範疇に含まれる必要がある)、最後に距離環に刻印されている「INF (∞のこと)」の位置を微調整する機能が備わっていないこと・・これら3つの要素を勘案して、最後に導き出される「最も適合する無限遠位置は、いったい何処なのか」それが最後の大きな賭けになってくるワケです!(怖)

・・これこそが「原理原則」なのです!

だからバラした時の逆手順では、決して組み立てられない・・と申し上げています!(笑)

このような考えに立って考察すると、実は1つだけ明確に指摘できる要素があり、上の写真のグリーン色の矢印の範囲🅰、🅱は、あり得ないことになります・・何故なら、ヘリコイドオス側のネジ終端まで回り切ってしまったら、ヘリコイドが脱落するからです(笑)

従ってオスメスの条ネジ山の範囲内の何処かで停止しているから、カツンカツンと突き当て停止できていることを理解します。

・・はたして、赤色矢印の範囲なのか、ブルー色の矢印なのか、それはここまでの写真掲載の中にちゃんとヒントが隠されており (既に写ってしまっている)「観察と考察」ができる人なら、見抜けられるのです(笑)

逆に言うなら、もしも整備者の人がこのブログを見ているなら、どの位置が適正なのかの判定を下せなかった時、整備の仕事から変わったほうが良いと思いますね(笑)・・オールドレンズ整備の資質が無いと言うことになりますからッ!(笑)

当方のような何処の馬の骨か分からない「整備者モドキ/整備者崩れ」ですら見抜けているのですから、プロの整備者が見抜けないワケがありませんッ!(笑)

ちなみに、上の写真に写っている切り欠き/開口部/スリットの内部に「角型ナット」が入って、そこに締付ネジによって基台と連結する結果・・距離環を回した「回転するチカラ」が即座にその角型ナットのおかげで「直進動するチカラ」に変換される原理ですね(笑)

・・分かるでしょうか???(笑)

基本的に「マウント部直前 (空転ヘリコイド格納位置) をチカラの蓄積基準に据えて、そこから距離環の回転によって長大なヘリコイドオス側筒 (47㎜) を繰り出し/収納運動させる考え方」であること・・つまり距離環の裏側に研削されているネジ山の幅分を使って、そこからズズゥ~ッと長大な長さで延伸させながら繰り出し/収納のチカラを伝達する経路であることが確定するワケで、その時グリースのトルク制御は「どうあるべきなのか」について、真摯に考察しない限り「真に写真が記録される瞬間の合焦に適した操作性は追求できない」点が、このモデルの最大の難関であると、ご理解頂けたでしょうか(笑)

実は、このような概念に立って製品設計してきた日本の光学メーカーが・・戦後に存在していたのです! そうですね! オリンパス光学工業です!

OLYMPUS製オールドレンズも、同じ概念で製品設計されており、マウント部直前の基台をチカラの蓄積基準に据えた上で、根元側から回転運動を伝達しながら、前玉に位置する鏡筒と絞り羽根の制御機構を丸ごと、根本から延伸させていく設計手法で、ほぼ全てのオールのモデルが設計されているのです。結果、OLYMPUS製オールドレンズの多くのモデルが、絞り環は前玉のほうに寄っていますッ。

絞り環に限って言及するなら、当時普通一般的なオールドレンズの造りとしては、絞り環はマウント側に近い位置に配置されているほうが多かったのです。

さらにヘリコイドの (特にオス側の) 近くで回転運動によって重たい鏡筒を繰り出し/収納させたほうが、掴んでいる指の負担は軽くなる/楽になるハズなのに、いったいどうして根本のほうで回転させるのでしょうか???

その答えは、まさに「撮影時の人の感覚」に見据えているからに他なりません(汗)

カメラボディを右手で保持しつつ、左手でオールドレンズの距離環を掴んでピント合わせを行う時、その左手が「距離環まで伸びる距離」は・・できるだけカメラボディ側に近いほうが操作基準の位置がコンパクトにまとまっていて、人間の感覚として「操作し易い」と感じます・・・・(汗)

要は巷で言われている「撮影フォーム」とも言う、撮影時の手の配置や位置が問題になり、そもそもの人間の感覚、その捉え方を基準に据えようと試みた、希少な光学メーカーが「オリンパス光学工業」だったのです!(祈)

その結果が「同じものを小さくコンパクトに創る」と言う企業理念として反映していたことを、OLYMPUS製オールドレンズを完全解体していく中で勉強できました・・(祈)

ニッポン人がちょうど良いと感じる感覚に、執拗にこだわりを抱き、まさに「撮影フォーム」を製品設計の基準に置いてしまった、その捉え処の感性の鋭さ、素晴らしさを・・今回のオールドレンズのオーバーホール作業を通じて、今一度思い起こしたような気持ちになっています(涙)

それがあの一眼 (レフ) フィルムカメラ「OM−1」の非常にコンパクトな製品としての製品戦略を生み出したのではないでしょうか・・(祈)

社会人になって一番最初の給料を頭金にして買った (1ヶ月分では全く足りなかったが) 一眼 (レフ) フィルムカメラは、職場の上司が異常に勧めるNikon F1よりも、本当は毎日のように足繁く通った街中の小さなカメラ屋さんの、僅か半間四方の小さなガラスケースの最上段に鎮座していた「OM−1」のほうが・・当方は本当は好きだったのですッ(涙)

さすがに毎日のように通い詰めると、店主さんに「操作 (いじ) ってみますか」と声をかけられガラスケースの鍵を開けようとするので「触ったら最後、買ってしまう」とグッと心を鬼にして断り続けたのを思い出しました・・・・・・(涙)

既にその時から「長いモノには巻かれろ」を地でヤッていたことになってしまいますが(恥)、手にしていたのはNikon F1のほうであって「OM−1」は、何度も何度もページを捲って隅から隅まで眺めたキレイなカタログだけが、机の引き出しの中に大切にしまってありました(涙)

結局Nikon F1の役目は、妻を撮影すること、そしてやがて生まれてきた子供達を撮ることだけになってしまい、ついぞいつの間にか手元から消えていました(汗)・・そんな今は懐かし昭和のワンシ~ンです・・今も胸の片隅には、あの小さなガラスケースの最上段、真ん中に居た「OM−1」の誇らしげな佇まいと尖り頭が、目に焼き付いています(涙)

たかがヘリコイドの位置、距離環の駆動構造、マウント部の仕様と言う話ではありますが、そこにはこのようなロマンが隠れていたワケで、EASTMAN KODAKのこだわりも、そこにあったように・・思いますね(涙)

・・オールドレンズの内部を知ると言うことは、そういうことなのです(祈)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

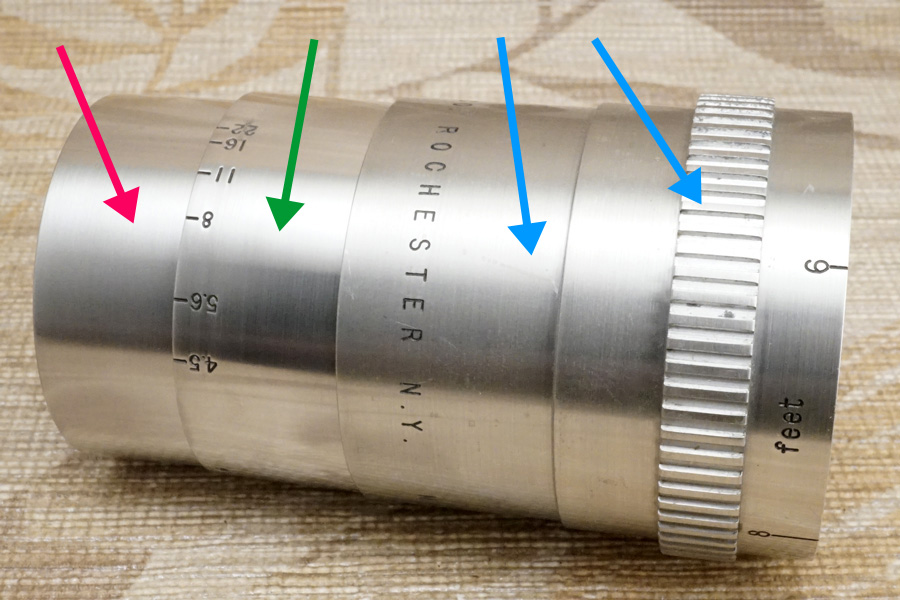

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。残ってしまった瑕疵内容はたったの一つですッ。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。残ってしまった瑕疵内容はたったの一つですッ。

《残ってしまった瑕疵内容》

距離環を回すトルクが重い・・但し、ピント合わせ時は、掴んでいる指の腹にチカラを意識するだけで前後微動する為、ピントのピーク/山の微調整は大変楽な操作性に仕上がっている。

重いトルクに仕上がってしまい・・大変申し訳ございません。

↑光学系内の酷い汚れ状は完全除去でき、且つ後群側のバルサム切れに伴うクモリも完全除去できています。

↑光学系内の酷い汚れ状は完全除去でき、且つ後群側のバルサム切れに伴うクモリも完全除去できています。

↑このマウント部内部は、当初バラす前時点のチェックでは「反射防止黒色塗料」まみれ・・でしたが、全て完全除去しています。当方は「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」をシマセンッ!

↑このマウント部内部は、当初バラす前時点のチェックでは「反射防止黒色塗料」まみれ・・でしたが、全て完全除去しています。当方は「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」をシマセンッ!

↑当初バラす前時点の確認時には、開放時に絞り羽根が僅かに顔出ししていた為、完全開放するよう微調整しています。

↑当初バラす前時点の確認時には、開放時に絞り羽根が僅かに顔出ししていた為、完全開放するよう微調整しています。

要は過去メンテナンス時の整備者のミスで、絞りユニット内の位置決め環を締め付け固定するイモネジを、最後までキッチリ締め付け固定していなかった為に「位置決め環が動いてしまい、絞り羽根が顔出ししていた」ワケで、それが絞り環操作時の違和感と言うご指摘のオーバーホール/修理ご依頼内容の1つでもありました。

・・もちろん現状、完全に解消できています!

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使っていますが、特別に用意してもらった特殊潤滑剤も活用しています (ヘリコイド内筒側に塗布)。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使っていますが、特別に用意してもらった特殊潤滑剤も活用しています (ヘリコイド内筒側に塗布)。

重いトルクに仕上がってしまい・・本当に申し訳ございません。お詫び申し上げます。

↑同梱頂いた、付属の収納缶と前キャップなども全て「磨き込み」済みです。

↑同梱頂いた、付属の収納缶と前キャップなども全て「磨き込み」済みです。

↑マウント部の凹部分に、マウントアダプタ側の特殊ネジが入ることで (ブルー色の矢印)、真上に指標値が来る位置としてセット完了しますが、実は赤色矢印の幅とグリーン色の矢印の幅が一致しておらず、この差分 (隙間) がガタつきを誘発します(涙)

↑マウント部の凹部分に、マウントアダプタ側の特殊ネジが入ることで (ブルー色の矢印)、真上に指標値が来る位置としてセット完了しますが、実は赤色矢印の幅とグリーン色の矢印の幅が一致しておらず、この差分 (隙間) がガタつきを誘発します(涙)

これはマウントアダプタ側の製品仕様なので、どうにも改善しようがありません・・申し訳ございません。

↑❺ 締付環は確実に締め付け固定できますが、グリーン色の矢印で指し示している箇所に用意されている、両サイドの大きいネジは、締め付けないようお願い申し上げます。少しでも締め付けると応力反応が現れてトルクがさらに重く変わります (一部にトルクムラも現れます)(怖)

↑❺ 締付環は確実に締め付け固定できますが、グリーン色の矢印で指し示している箇所に用意されている、両サイドの大きいネジは、締め付けないようお願い申し上げます。少しでも締め付けると応力反応が現れてトルクがさらに重く変わります (一部にトルクムラも現れます)(怖)

前述した空転ヘリコイド部の切り欠き/開口部/スリットで対処している「応力反応処置」を台無しにする、これら両サイドの2つのネジです!(汗)

「Ektra EKTARシリーズ」のスピゴット式マウント規格の原理を理解しようとせずに、単にマウントアダプタを用意すれば良いくらいの気持ちで製品化するから、そういう話になります(笑)

・・視ている角度が、違うのですョッ!(笑)

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/ピタリの合焦位置)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:153㎜、開放F値:f2.8、被写体までの距離:201m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:100m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、100m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の210m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「306m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

なお撮影時の対角画角としては、計算すると35㎜判フルサイズ36㎜ x 24㎜にて「対角画角:16.0959°」になります。

なお、今回は最短撮影距離が長い為、ミニスタジオを使って組み上がり後の実写は行っていません。無限遠位置のチェック用に実写確認し、そのピント面の解像感が増したこと (カメラボディ側ピーキング反応の領域拡大) を以て、解像度が増したと判定を下しています。

今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。本日2本のオールドレンズをまとめて厳重梱包し、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。