🅰

![]()

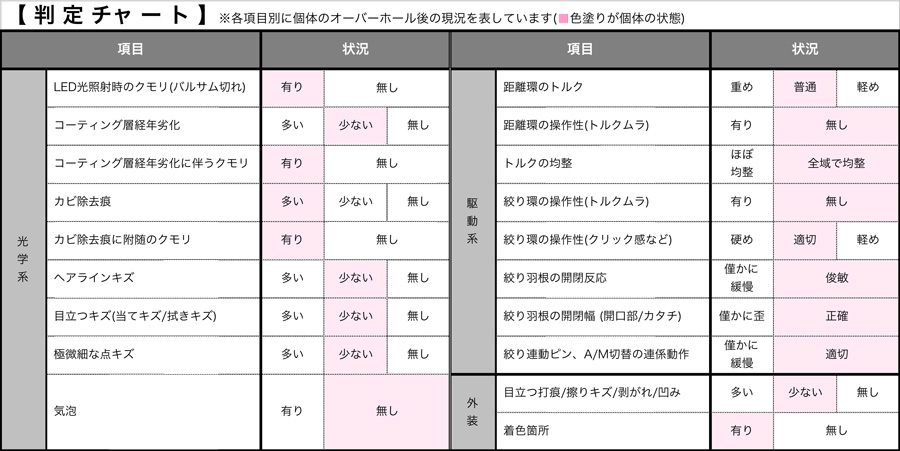

当方のオーバーホール整備14年間の中で、総扱い本数3,535本目にあたり、モデルバリエーションの中で捉えると「初期型」11本「前期型」5本、そして今回扱った「中期型」8本目になり、最後「後期型」では3本と言う状況です。

当方のオーバーホール整備14年間の中で、総扱い本数3,535本目にあたり、モデルバリエーションの中で捉えると「初期型」11本「前期型」5本、そして今回扱った「中期型」8本目になり、最後「後期型」では3本と言う状況です。

このように50mm f/1.4に限定した「TAKUMARシリーズ」で捉えるなら総数27本目になりますが、前回の扱いが2020年なので、5年が経ってしまいました(汗) 市場流通価格が手頃なので、当方がオーバーホール済でヤフオク出品するにもリスクが高く (割高すぎて落札されない)、なかなか扱い本数を伸ばせなかったのがホンネだったりします(笑)

ちなみに左上のロゴマークは、当時の旭光学工業が1959年に制定したコーポレートロゴです。中央の「AP」はAsahi PENTAXの頭文字ですね。ちゃんとPENTAXの「P」のほうが強調されて大きく描かれているのが、意識が明確に現れていてステキなロゴですッ! まつげを王冠に例えて、眼の瞳の中に「AP」が映っていると言う着想に・・感銘を受けます!(祈)

まだ白黒テレビだった頃に流れていた旭光学工業 (当時は旭商事だった) のコマーシャルの中に「黒い男の冒険編」と言う漫画が流れており、「アサヒ ペンタックス、ペンタックス、ペンタックス・・ボーエンだよ、ボーエンだよ、ワイドだよ、ペンタックス、ペンタックス・・」と言いながら左から右に歩いていったり、スキーをしていたり・・などなど、様々なシ~ンをアニメーション化したCMだったのを覚えています(笑)

まだ白黒テレビだった頃に流れていた旭光学工業 (当時は旭商事だった) のコマーシャルの中に「黒い男の冒険編」と言う漫画が流れており、「アサヒ ペンタックス、ペンタックス、ペンタックス・・ボーエンだよ、ボーエンだよ、ワイドだよ、ペンタックス、ペンタックス・・」と言いながら左から右に歩いていったり、スキーをしていたり・・などなど、様々なシ~ンをアニメーション化したCMだったのを覚えています(笑)

㊧は動画配信サイトの検索でヒットしてきたワンシ~ンをキャプチャーしており、調べると後の時代に元々の白黒映像時代のスタッフが再集結して「カラー化させた映像」として作られたらしいです。内田健太郎氏企画のアニメーションCMで (作画:梅谷真美氏)、声優:熊倉一雄氏だったようですね (museum of 05258373より)。

今回調べて初めて分かりましたが(笑)、押していたカートに乗っていたのは望遠レンズなどだったのですね! しかも世界中を旅して撮影しまくっていたようで、シールがいっぱい貼ってある、とッてもとても楽しい夢のあるCMだったのですね! 数えただけでも8本は乗ってますから、相当な写真スキルの持ち主ですョ・・黒い男!(笑) きっと右手に下げる革のアタッシュケースの中には「ASAHI PENTAX SP」とアクセサリ一式がキレイに並べられているのでしょう(祈)

この時代のCMは、今ドキのような画一的ではなくて個性的だったので、特に喋っている「ペンタックス、ペンタックス・・ボーエンだよ、ワイドだよ・・」はハッキリと焼き付けられてしまっていますから(笑)、その意味では大成功だったCMではないでしょうか・・!(祝) 確かサントリーのウィスキー「トリス」オジサンのCMも、流れていた時代ですョね (昭和46年~)???(笑) どうしてみんな帽子を被っていたのでしょうかねぇ~(笑)

…………………………………………………………………………

なお今回扱った個体のレンズ銘板をよ~くチェックすると、上のレンズ銘板帯のように「非常に薄く明るいブル~がかった配色で刻印してある」ことが分かります。これは以前から気づいていましが、なかなか指摘する人は居ないようですね (標題のレンズ銘板帯は誇張的に着色しています)(笑)

今回扱った個体の「A/Mスイッチ」のツマミ裏面側に「37902」刻印が施されています。実はこの刻印が意味するのは社内コードであり「製造番号:4328961 ~ 6482777」のロットに含まれる「Super-Multi-Coated TAKUMAR 50mm f/1.4」を表し、1971年 ~ 1972年の製産出荷品であったことが判明します。但しこの製造番号帯の中には他モデルも混在する為、必ずしもシリアル値の全体数として捉えられる話ではアリマセンね (さすがに1年ちょっとで単一モデルを215万台以上も造りません)(笑)

但しそうは言っても「5659115 ~ 5663734」と言うシリアル値を製産していた、第51ロット (4,620本) に今回の個体が入っていたことは掴めています(涙) 後で紹介するモデルバリエーションには反映できませんが (細かすぎて調べていられない)、当時の旭光学工業では、残ってしまった在庫している各部位の構成パーツを流用しながら、組み上げていったらしいので、その結果様々な外見上の仕様の相違に、微細な相違点が顕在したまま出荷されているようです(汗)

実はここに「旭光学工業の徹底した (おそらく当時の日本光学メーカーの中で、2位以下を圧倒的に引き離した孤高のトップ独走を続けていた) 将来性を見据えた高いアーキテクチャーの製品設計」が裏打ちされているのです!(驚)

この点については残念ながら「外見上の細かい相違点から探る」手法では一切掴めない為、このような話は整備者でない限り把握できません(汗)

最も端的にひと言に述べるなら「無駄が一つも認められない完璧すぎる内部構造と製品設計」とすら明言できてしまうほど、当方が14年間に扱ったきた総数3,535本の中で俯瞰的に見渡しても、このコトバを覆す要素が・・見当たりません!(驚)

それだけオソロシイくらいに日本工業技術とその精度に合わせて、卓越した合理性に追求を魅せていたPENTAXが、いったいどうしてリコーに吸収されるハメに陥るのか、なかなかに歴史とは真に残酷極まりないと今さらながらに思う次第です・・(涙)

ここで当方が言う処の「アーキテクチャー」とは、内部構造や構成の合理性、効率性或いは先見性を総括的に、且つ体系的に管理していた『証拠』として、今回扱っている「Super-Multi-Coated TAKUMAR 50mm f/1.4」が、とっくの昔に (おそらく1960年時点辺りで) 完成されたアーキテクチャーとして設計されていたことについて、語っています。

だからこそ前出した「残ってしまった在庫パーツ」を活用できる融通性を備えていたことの現れであり、その残パーツの流用に際して、他社光学メーカーの中に一部顕在していたような「新たに新規設計パーツを用意する」本末転倒を執らずとも、確実に残パーツ管理が成されると言う側面に着目した当方の考察であり、これは14年間に145本の様々な旭光学工業製オールドレンズを扱ってきた中から、最終的に結論づけした「旭光学工業に対する製品設計面での最終評価」です!(祝)

・・まさにMVP殿堂入りですッ!(祝)

実はその背景を探れる事実を当方は2015年時点で掴んでおり、旭光学工業製「Auto-Takumarシリーズ」の50mm f/2 ~ 55mm f/1.8 ~ 55mm f/2.2に関し、当時の富岡光学製「Tominon C. 5cm f/2」或いはYASHICA製「AUTO YASHINON 5cm f/2」など、いずれのモデルも発売元メーカーが違うのに「内部の、特にマウント部の制御機構が同一」と言う点に着目して研究が終わっています。

これはこれら3つの光学メーカーの中で、距離環の回転方向が違うという側面もありますが (もちろん焦点距離や光学設計も異なる)、そのような状況の中で「マウント部内部の絞り羽根制御機構の仕組み、関係する構成パーツ、駆動概念など何もかも同一」と言う点で、当時の旭光学工業が富岡光学にOEM製産を委託して供給を受けていたと認識しています (YASHICAも同じ立場)。

・・こんなことを語るアホは、ネット上誰一人居ませんが!(恥)

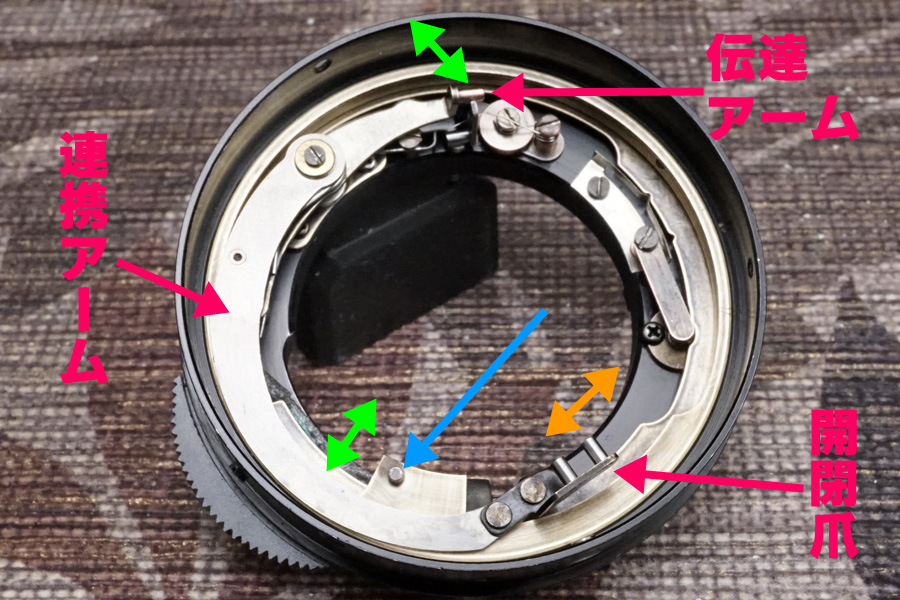

↑上に挙げた写真は当方が今までに扱ってきた、それらオールドレンズのオーバーホール作業時の写真から転載してきていますが、いずれも「半自動絞り方式」を採用したチャージレバーを、マウント部直前に装備するタイプです (一旦チャージレバーを操作して完全開放にセットするタイプ)。

❶ 富岡光学製:Tominon C. 5cm f/2 (M42)

❷ 旭光学工業製:Auto-Takumar 5cm f/2 (M42)

❸ 旭光学工業製:Auto-Takumar 5cm f/2.2 (M42)

❹ YASHICA製:AUTO YASHINON 5cm f/2 (M42)

❶ 富岡光学製:Tominon C. 5cm f/2 (M42) のマウント部内部

❷ 旭光学工業製:Auto-Takumar 5cm f/2 (M42) のマウント部内部

❺ 旭光学工業製:Auto-Takumar 5cm f/1.8 zebra (M42)

❹ YASHICA製:AUTO YASHINON 5cm f/2 (M42) のマウント部内部

・・特に下段の各モデルマウント部内部の写真❶、❷、❹を見れば一目瞭然ですが(笑)、絞り連動ピンの押し込み/復帰 (マウント面から絞り連動ピンが飛び出る状態を表す表現) に同一形状の円弧型板バネを使っている点で「同一の製品設計」としか受け入れようがありません (実際全ての構成パーツの向きを別にしてカタチが同一)(汗)

何故なら、ワザワザ他社光学メーカー品と同じ構成パーツを用意してまで、同一の設計概念で製品設計する意義が存在しないからです (考えれば誰でも分かりますが)(笑)

するとこれらのモデル (半自動絞り方式を採り入れていたTakumarシリーズの時代) のタイミングで、いったい当の旭光学工業の設計陣は何をヤッていたのか???

当方が考えるに、富岡光学のOEMに頼っている時間を活用して、旭光学工業の設計陣が練っていたのが、まさに「Takumarシリーズ」製品設計に対するアーキテクチャーだったのではないでしょうか。

都合凡そ1年と少しの時間を費やしてまで、後の時代の (特に総金属製時代の)「Takumarシリーズ」から始まり、バヨネットマウント化する直前まで「SMC PENTAXシリーズ」に至る、1962年 ~ 1975年の14年間通用し続ける一貫した合理性にまで高めようとの基本設計を、練りに練っていたと捉えるべきだと考えました(汗)

もちろん1962年の「Super-Talumarシリーズ」登場以降に、次第に内部に付加されていった幾つかの追加機能/仕様は、当然ながら1958年の富岡光学にOEM委託契約していた1年少々と言う短い時間の中では予測できていなかったと想像できます。

しかしそもそも各部位、各構成パーツの仕様と駆動制御、機能や役目を可能な限り集約させて、各部位別に既に完結しきった設計に仕上げていたことが、結果的にそれら後の時代に求められて追加されていった新たな要素に、即時対応できた根拠だと・・当方は考えています。

つまりその場限りの設計変更を積み重ねず、一番最初の段階で10年先を見越しての徹底的な合理化と集約化を追求して編み出した製品設計なのが「TAKUMARシリーズ」ではないかと・・結論したワケです。

その意味でさらに俯瞰的にオールドレンズの業界全般を観た時、一番最初から似たような一貫性のある合理的なアーキテクチャーに執拗にこだわっていた光学メーカーが存在し「OLYMPUS」だったりします(笑)

内部構造は様々なモデルを通して同一性が非常に強く残され、然しその中で時代とともに附加されていく追加機能や駆動系に即座に対処できるよう熟考されていた製品設計の一つと指摘できます。

但し、3つの点で明らかに旭光学工業とは根本的な部分で異なっており、OLYMPUSが「同じものをより小さく造る」に執拗にこだわっていた (拘ざるを得なかった) のに対し、旭光学工業のこだわりは「追加機能/仕様を付加する際は最低限の設計見直しに限定し、それ以外は基本設計だけで対処できるよう完成形としてスタートを切る」という壮大な計画です!(驚)

もう1つは、前述した残ってしまった構成パーツの再利用を、既にスタート時点から想定していた点です!(驚) それは前述のように、残パーツを利用する為に新たな構成パーツを増やさない前提で、既に1962年時点から基本設計がスタートしていたことに・・当方は結びつけて捉えています。

そして最後の1つがOLYMPUSとの対極的なポジショニングに位置決めしている内容になりますが、OLYMPUSが複雑化していく制御系をモノともせず挑んでいった点に対し、PENTAXはまるでその真逆で「いかなる時も最も簡素で、合理的/効率的/集約的、そして一貫性に基づくこと」に主眼を置いていた点です。

結果、ハッキリ言ってこの「TAKUMARシリーズ」ほど過不足が皆無な「まさに日本光学製品界の中の見本」的なポジショニングに位置する製品設計を成してしまった偉業は、特筆に値すると思いますね・・!(祈) 教科書として採用するべきとすら言えてしまうほどに、素晴らしい設計です!

↑上の写真は1962年に発売された「Super-Takumar 50mm f/1.4」モデルを扱った時のオーバーホール工程内の写真からの転載ですが、マウント部内部に組み込まれる構成パーツの一部を並べています。

↑上の写真は1962年に発売された「Super-Takumar 50mm f/1.4」モデルを扱った時のオーバーホール工程内の写真からの転載ですが、マウント部内部に組み込まれる構成パーツの一部を並べています。

すると特に絞り環と連結する「制御環 (㊧)」のブルー色の矢印が指し示している箇所に、後の1971年に登場した (今回扱っている) 「Super-Multi-Coated TAKUMAR 50mm f/1.4」に追加で装備された「設定絞り値伝達アーム」を新たに附加させているのです (設定絞り値をフィルムカメラ側に伝える役目のアームが、この位置に組み付けられるように変わる)!(驚)

その意味で、上の写真は敢えて「一世代前のマウント部内部構成パーツ」を撮影した写真から転載してきています。この10年と言う時間的隔たりに、他社光学メーカーではこのような同一性にまるで及んでいないのです!(汗)

逆に言うなら、10年近く経っているのに、まるでその他の (右に並んでいる) 各構成パーツは、ソックリそのまま相も変わらず、一寸たりとも設計値を違わずに継承され続けている (使われ続けている) 点が・・もの凄いことだ・・と述べているのです!(驚)

これが前述した「残パーツの流用」概念の最たるもので、今回扱った個体のマウント部内部にすら、上の写真の各構成パーツが、まるでそのままのカタチで相変わらず使われているのです!

このような話を語る時「それは古い設計をそのまま使い続けていただけのこと」と言われるかも知れませんが、古い設計を使い続けていても、最新の機能を与えられる「裾の広さを持つ基本設計と言えないだろうか」と・・問いかけているのです。

だから基本設計だけで追加機能も仕様も何もかも対応できてしまう・・それこそが、10年先まで見据えて、徹底的に合理化/集約化にこだわった一貫性の基本設計という『証拠』だったのではないでしょうか!(祈)

しかも1962年時点で先を見越すというのは、詰まる処、M42マウントの限界点を既に予測していたことになります!(驚) もちろんその後のバヨネットマウント化はPENTAXにとって一瞬で移行作業が終わりましたが (おそらく数年前から準備していた)、その先はフィルムカメラ全般の衰退と言う障壁に突き当たった、まさに業界全体を巻き込んだ経緯でしたから、デジタル技術の進歩を待つ必要があったのは間違いありません(涙)

その意味で、巷ではいくらでも低価格で手に入るとして、まるでオールドレンズの代表格のように扱われ、且つネット上でも語られまくっている描写性能の素晴らしさこそが今だにこれら「Takumarシリーズ」の揺るがない評価なのでしょうが、今回はそれらに囚われない「内部構造面からの切り込み」で冒頭解説をスタートしてみました!(笑)

・・今こそ語るTakumarシリーズの素晴らしさは、価格と描写性能だけではないのです!(祝)

…………………………………………………………………………

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。さらに中心部=外周部の厚みが均等であるレンズを指して「均厚レンズ」と呼びます。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学ガラスレンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

さらに光学ガラスレンズの硝材として分類する時、大きく2種類に大別でき、 色付のクラウンガラスと、 色付のフリントガラスに別れます。これら硝材は「ソーダガラス分類:クラウンガラス」と「鉛ガラス分類:フリントガラス」とも言い換えられます。屈折率:1.60nd前後を境界とし、さらにアッベ数:50vdを境にして二分される硝材を指して、クラウンガラス (屈折率:1.60nd以下/アッベ数:50vd以上) またはフリントガラス (屈折率:1.60nd以上/アッベ数:50vd以下) と呼びます。

硝材なので、精製された堆積物である合成石英ガラスの塊であり、そこから機械研磨して削り出されたガラスを指して光学ガラスレンズと呼びますね(笑)

逆に言うなら、光学ガラスレンズのコバ端が透明ではなく濁っているのがその『証拠』であり「堆積物だから」です(笑) だから硝材から削り出す工程で使う研削機械設備 (ポリッシャー) を見ると、必ず円形板が回転する仕組みで作られているワケですね。

従って硝材はアモルファス状態であり、結晶格子を持たない粒子が不規則に密集した固体の状態である「非結晶質=アモルファス=光学ガラスレンズ」という話になります。

…………………………………………………………………………

↑2020年来扱っていなかっただけに、モデルバリエーションをまとめようとするとよく分からなかったりして、結局また調べまくって上の一覧を用意することになりました(汗)

↑2020年来扱っていなかっただけに、モデルバリエーションをまとめようとするとよく分からなかったりして、結局また調べまくって上の一覧を用意することになりました(汗)

然し4つの世代に分かれているように見えますが、リアルな現実に市場流通している個体をじっくりチェックしていくと、非常に細かい違いがまだまだたくさん確認でき、それらを全て網羅させようとするととても数日レベルの話では収まりません(怖)

簡単に説明していくと、 色付した第2世代~第3世代に「酸化トリウム」を光学ガラスレンズに含有させているタイプが混在しています。おそらく社内コード「37902」はほぼ全ての個体に「酸化トリウム」が光学ガラスレンズに含有している光学系を実装していると考えられますが、確認できていません。

ちなみにこの社内コードは「A/M切り替えスイッチの裏面側」に刻印してありますが、一部には例えば「初期型」などには刻印そのモノがありません (但し社内コード:358にあたる)(汗)

製造番号帯も必ず確実に世代で切り分けされておらず、互いの世代を跨いでいるのは他の光学メーカーと同じです。それは詰まる処「計画生産」の観点からすれば100%当然な話であり、市場の需要と供給バランスに沿って計画的に製産していたことは当然な話です。

さらに前述のとおり各部位の構成パーツで残ってしまったパーツを流用している為、一部には上記一覧の世代間の相違点と違う要素が現れていたりします・・正直、全部把握する気持ちになりませんでした(笑)

従って上の一覧は大変大雑把な括りとして捉えて頂けると助かりますが、光学系だけは既に過去扱った際に完全解体して取り出した光学ガラスレンズを実測している都合上、ほぼ間違いないハズですッ。

その意味ではネット上に掲出されている光学系構成図とは、少々違う形状だったりするので、何とも弁明の余地がありませんが・・(汗)

実際世代を追って見ていくと、例えば第1世代の8枚玉の頃の第2群と第3群の間の「空気レンズ層のカタチ」がその後第3世代まで継承している「凸メニスカス形状の空気層」である点が、非常に理に適っており (実測した結果なので、当たり前と言えば当たり前なのですが)(汗)、光学ガラスレンズを削り出す硝材の「屈折率とアッベ数」の対応を考えていく時、第1世代からイキナリ第2世代のタイミングで「空気層の形状がガラッと変わる」要素は考えにくい為、ネット上に載っている第2世代の光学系構成図は、当方的には違うタイプではないかとみています(汗)

逆に最後の第4世代では「空気層のカタチ」がほぼ等間隔に変わっている道理が成り立ちます・・それは1970年代入ると硝材の選択肢が増えているからです。

つまり古い年代の頃は「ひたすらに光学ガラスレンズの曲率と厚み」で光線を制御していくしか手がなかった為に、極端な曲率に頼らざるを得ませんでしたが「屈折率とアッベ数のバランス」に選択肢が増えていくと (つまりチョイスできる硝材が増えれば) その分、曲率に頼らずとも良くなり、結果的に収差の発生制御が楽になっていきます・・それが1970年代以降ガラス精製会社各社で硝材の技術革新が進み、製品が増えていった結果として、当時の光学メーカーの光学設計に変革が起きている次第です(汗)

このことは、そもそもの光学系第1群前玉を見るだけでも掴めます。第1世代~第2世代の2つだけは前玉が「凸メニスカスレンズ」だからですッ。一見すると前玉の裏面側が「平坦」に見えますが、実測すると凹んでいるのです! 一方第3世代~第4世代では、前玉は凸平レンズに変わりました。つまり光学系第2群に光線を渡す際、曲率だけに頼る必要性が減じられている方向性を確認できることを述べています。それが意味するのは、前玉に採用した硝材の屈折率とアッベ数のバランスが、光学設計者の要求に合致した製品として現れてきたことを物語っていると考えられるからです。

つまり前玉の硝材の屈折率とアッベ数だけでは光線を制御できておらず、曲率を与えて光学設計していたことが分かります。それは次の第2群と第3群の硝材についても同じことが指摘でき、その結果が第2群と第3群の間の「空気レンズ層のカタチ」と言う結論づけに到達しますッ。

このように互いに曲率を与えて強制的に透過していく透過光を、次の光学ガラスレンズへと渡していく (透過させていく) よう湾曲度合いを調整している・・そこが光学設計の腕の見せ所ですッ。

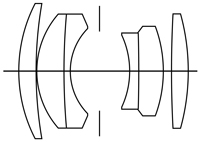

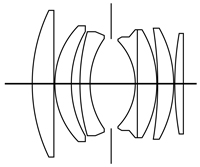

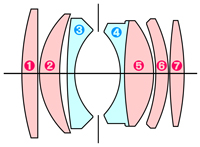

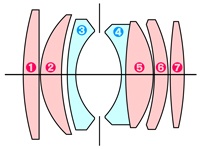

本来典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系であれば、㊨光学系構成図のように、中央に位置する絞り羽根 (㊨光学系構成図では縦線が絞り羽根を表す) に対して、必ず左右両側に2枚貼り合わせレンズが配置され、そのさらに外側に前玉と後玉が凸レンズ系で配置されます。

本来典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系であれば、㊨光学系構成図のように、中央に位置する絞り羽根 (㊨光学系構成図では縦線が絞り羽根を表す) に対して、必ず左右両側に2枚貼り合わせレンズが配置され、そのさらに外側に前玉と後玉が凸レンズ系で配置されます。

ところが50mm f/1.4の「Takumarシリーズ」では、ご覧のように「本来接着するハズの構成2枚目と3枚目が単独使用として配置されている」点で、せっかく4群6枚に接着してまとめることで「空気への露出面を減らして収差の影響を低減させる」手法とは、逆パターンに変更している話になっています。

もっと言うなら、さらに昔の19世紀には蒸着コーティング層が未だ未開発の時代だった為、光学ガラスレンズの空気層への露出は「反射を増大させてしまう」要素にしかならなかった結果、接着することが流行っていた時期が一時期あります。しかし蒸着コーティング層が開発されて光学ガラスレンズ表面への入射光の透過時に反射してしまう率を低減できた結果、追求されたのが4群6枚ダブルガウス型光学系だったと言う経緯のハズなのです(汗)

・・いったいどうしてそれに真っ向から反する逆の光学設計を採ってきたのでしょうか???

するとネット上の語り草では、すぐに「旧西ドイツのCarl Zeiss製Planar 50mm f/1.4を追い越す為」との説明が必ず現れますが(笑) そう言うならではどうして、そのPlanarは第2群と第3群の接着を外して単独使用にしてきたのでしょうか???・・と、まるで同じ質問に行き着いてしまいます(笑)

するとネット上の語り草では、すぐに「旧西ドイツのCarl Zeiss製Planar 50mm f/1.4を追い越す為」との説明が必ず現れますが(笑) そう言うならではどうして、そのPlanarは第2群と第3群の接着を外して単独使用にしてきたのでしょうか???・・と、まるで同じ質問に行き着いてしまいます(笑)

㊨図も旧西ドイツCarl ZeissのPlanar 50mm f/1.4 HFTを以前扱った際に取り出した光学ガラスレンズを実測トレースした光学系構成図です。

当方が昨年末からLeitz/LeicaやCarl Zeissなどの数百に及ぶ有名処の光学設計技師達の特許出願申請書を漁ってきて、学ぶことができた中に「屈折率とアッベ数のバランスで硝材選定しても対処できなければ、曲率と厚みで工夫するしか手がない」ことを知りましたッ。さらにそれでも特に光学系前群側での球面収差やコマ収差の補正にムリが残る場合、過剰補正気味に仕向けて後群側で収光制御するのか (何故なら、完全開放時以外は絞り羽根制御の影響を受ける為、後群側での制御がし易くなり、完全開放時だけを見据えて過剰補正気味に仕向けておけば良いことになる)、或いは光学系前群側でヤレるだけヤッて、球面収差とコマ収差、さらには歪曲収差まで含め補正を事前に行っておくのか、そのどちらかにならざるを得ません(汗)

すると後者の場合執るべき手法は、第2群の接着を剥がして単独使用に配置して「短波長側だけを徹底的に排除させていく」しか手がないことになります(汗)

つまり球面収差やコマ収差に最も影響を来す「紫色と青色の周波数帯である、短波長側をカットさせる」ことが第一義であることを学んだのです!(祈)

この学びは、Leitz/Leica在籍のMax Berek (マックス・べレク) 氏の特許出願申請書内記述から勉強できたのです(汗)

まさにこの短波長側を事前にカットさせて後群側に透過光を渡していく概念こそが「空気レンズ層の活用手法」であることを知り (学び)、第2群と第3群の単独使用に納得できたのです!(祝)

このような「空気レンズ層の活用手法」を指して、当の光学設計技師ベレク氏は、自分の特許出願申請書内記述で「フレア制御の一貫」と語っていました。それは「光分散に於ける必要な波長だけを活用する」概念を指している表現であり、皆さんが語るコントラスト低下を招く根拠に充てがう「フレア」を指している表現では・・アリマセンッ。

これは逆に指摘するなら「必要外の波長を排除する」ことを語っていると受け取られるワケで、すると「空気レンズ層」にいったいどのようなメリットが隠されているのか知りたくなります(汗)

ベレク氏は、リアルな現実にその解説まで特許出願申請書内の記述に示している配慮を怠らない光学設計技師の一人なので、その解説まで示してくれました!(汗)

それは「空気の屈折率:1.000271nd」とほぼ「1」です (但し、乾燥空気1気圧・20℃)。さらに「空気層のアッベ数:90vd」と非常に高い数値をとります (但し実務上の光学設計ソフト内での設定)。これはアッベ数が高い数値なので、ほぼ光の分散が限定されていることを示しています (実証試験中の実測値では80.93vdと言うデータもあったりするので、条件や環境で大きく変化する為、一般概念的に言うなら実は60vdだったりします)(汗)

前述の「球面レンズのカタチ」の解説のように、一般的にアッベ数の境界値は50vd辺りなので、例え60vdでも高い数値の方に分類されますし、もちろん80.93vdや90vdは十分に高い数値を示しています。

◉ アッベ数 (単位:v)

入射光の波長に対する屈折率の変位を示し、光学硝子の色分散性を表す性質を意味します。アッベ数が高い=色分散性が低い (色滲みが少ない)、アッベ数が低い=色分散性が高い (色滲みが多くなる) と言う現象を指し、その波長の分散性を活用して収光能力を制御していく概念の一つです。

このことからアッベ数が高い数値の場合、色分散が低くなり色収差の発生が少なくなると言えます。また屈折率が高いほど球面収差の発生量が低減されるものの、その反面光学硝子材の内部を透過していく光の速度は低くなります (屈折率が低いほど透過速度が速い)。

つまり「空気レンズ層」は「屈折率に大きな変化が生じない中で、アッベ数だけは高い数値を執る」理論になります。すると「空気レンズ層」を通過させることで「光線の中の短波長側だけが少しずつ分散度合いを高めていく」結果、次の光学ガラスレンズに入射するタイミング (光学ガラスレンズに光線が照射するタイミングのことを言っている) によって、波長別に屈折率を活用できる道理になります!

すると次の光学ガラスレンズの表面に湾曲度合いを高めた曲率を与えれば、分散角度が高くなっている短波長側だけが影響を受け易くなり、或いはもしも次の光学ガラスレンズの表面が緩やかな曲率であれば、短波長側の入射角度も確保され易くなる為、透過していくチャンスが残ります。

このような学びに至った時、その「空気レンズ層のカタチ」が凸メニスカス状であることに注目しました。

何故なら、そもそも光学ガラスレンズに光が当たって透過していく時に「どのように分散するのか???」と言う話にならざるを得ないからです。

光学系第1群前玉はおそらくクラウンガラスのハズなので、高屈折率で高いアッベ数を持つ硝材を使っていると妄想できます。すると高い屈折率を活かしてできるだけ入射光を活かして取り込みつつも、高いアッベ数によって分散度合いが控えられる結果、短波長側のさらに短い波長帯が一番先にカットされていきます。

次に光学系第2群の凸メニスカスレンズも同様クラウンガラスを使うハズなので、同じように短波長側を再びカットしつつも、次の「空気レンズ層」によて三度短波長側がカットされる方向に進みます。その上で光学系前群最後に位置する第3群の凹メニスカスレンズはフリントガラスなので、低い屈折率によって絞り羽根を通過して光学系後群側へと透過光を渡しますが、その時低いアッベ数によって、透過光は分散度合いを増したまま波長別に渡されます。その時、既に3回短波長側がカットされている為、光学系後群側では透過してきた波長だけを活用して収光制御することになりますね(笑)・・結果、絞り羽根制御の影響を受ける時、短波長側が既にカットされている結果、やはり球面収差・コマ収差・歪曲収差について補正済みの透過光だけが光学系後群側に、同じように渡される道理になります。当然ながら絞り値を上げれば解像感が増すのは道理なので、良いことばかりになりますね(笑)

一方光学系後群側にも仕掛けが施されており、絞り羽根を超えてきた透過光は、最初の第4群の2枚貼り合わせレンズによって「色消し」を行いつつも、収光されます。その上で実は次の第5群と第6群後玉と言う2枚の単独光学ガラスレンズを配置している為、光軸中心の透過光以外の「外縁部の透過光に対しての補正を補強している」狙いで、本来後玉だけが配置されるところをもう1枚追加させてきた光学設計なのが、この6群7枚拡張ダブルガウス型光学系と言う説明になります。

従って、特にこの後玉に限定して調べていくと、実は第1世代~第2世代では両凸レンズの内側 (左側) のほうの突出が大きかった (後玉の露出面のほうが平坦に近かった) のに反し、第3世代~第4世代では逆転して、同じ両凸レンズながら露出面側のほうが曲率が強くなって突出しているワケです。

これを見た時に「チョイスする硝材が変わっている」と捉え、要は後玉の屈折率が高くなっていることを掴みました。従って1970年代以降、それまでと比較して採用している硝材が一部変更になっていることが妄想できた次第です(笑)

このように光学系構成図を見ただけでも、何となくですが大雑把な経緯が掴め、且つその説明に道理が通るなら納得できるように思うのです(汗)

…………………………………………………………………………

「SMC(スーパーマルチコート)ペンタックスレンズは、優れた色再現性、印象的なコントラスト、そして明るく鮮明な画像で、他のレンズとは一線を画しています。息を呑むほどクリアな描写力は、旭光学独自の7層コーティング「スーパーマルチコート」によるものです。このコーティングは、フレアやゴーストを最小限に抑え、光透過率を高めることで、かつてない高画質を実現します」

「SMC(スーパーマルチコート)ペンタックスレンズは、優れた色再現性、印象的なコントラスト、そして明るく鮮明な画像で、他のレンズとは一線を画しています。息を呑むほどクリアな描写力は、旭光学独自の7層コーティング「スーパーマルチコート」によるものです。このコーティングは、フレアやゴーストを最小限に抑え、光透過率を高めることで、かつてない高画質を実現します」

↑1971年発行の英語版カタログに記載されていた内容を和訳して掲載しまし。このカタログの記載から「7層の多層膜蒸着コーティング層」であることが確定します。然し実は当時の旭光学工業はこのSuper-Multi-Coatingを自らのチカラで開発していなかったのです(汗)

米国カリフォルニアに拠点を置く「Optical Coatings Laboratories Inc. (OCLI)」から技術ライセンスを購入した結果、そのライセンシーを活用して開発した多層膜蒸着コーティング層が「Super-Multi-Coated」であることが分かっています。

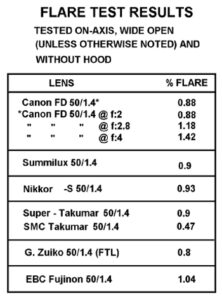

←当時1973年に実施された「Super-Multi-Coated TAKUMAR 50mm f/1.4」に対するフレアテスト評価記事を見ると、オモシロイ結果が分かります(笑)

←当時1973年に実施された「Super-Multi-Coated TAKUMAR 50mm f/1.4」に対するフレアテスト評価記事を見ると、オモシロイ結果が分かります(笑)

㊧は1973年12月に実施されたPopular Photography雑誌からの引用です (当方にて一覧から該当箇所のみ抜粋しています)。

すると表中で「SMC TAKUMAR 50/1.4」の記載が該当しますが、そのフレア発生率を見ると「0.47%」であり、ダントツにフレアを抑制できていることが分かります!(驚)

フレアは、例えば絞り値を上げていくと (絞り値の数値が増えて絞っていくと)「回折現象」の影響が大きくなり、透過光が絞り羽根の背面に回り込む結果、コントラストの低下を招きます。従ってこのような比較を行う際は、必ず開放f値が同じ数値のモデルだけで比較検証しなければ意味がありません。

さらに見ると、そもそも「Super-Takumar 50mm f/1.4」ですら「0.9%」との検証値なので、まさにLeitz/Leica製「SUMMILUX 50mm f/1.4」と同一値をとっていたことが分かります(驚)

但し、これはあくまでも極端なフレア発生環境下での測定値なので、必ずしも入射光と同一条件であるとは限りませんから、あくまでも参考値でしかありません (そうは言っても光電子増倍管と言う装置を使って検証したもの)(汗)

ちなみに米国OCLI社はNASAに関わる企業でもあり、その前身は米国空軍技術開発局だったらしいので、蒸着コーティング層の開発は至極納得できるところです(汗)

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので、光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られると、その背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

…………………………………………………………………………

なお当時の旭光学工業、或いは在籍していた光学設計技師達「風巻友一氏、高橋泰夫氏、鈴木良平氏、小林公一氏、奥平定男氏、岡本育三氏」などの名前検索でも、標準レンズ域のf/1.4を想定した特許出願申請書はヒットしませんでした(涙) もちろん旭光学工業の社名検索にも引っかかりません。唯一確認できたのはf/1.2モデルの特許出願申請書だけなので、今回は省いています。

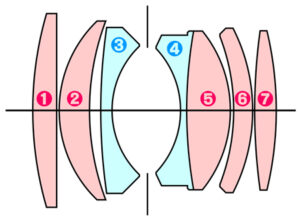

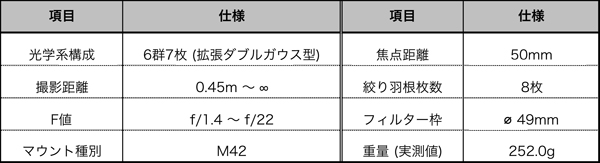

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

クラウンガラスを 色付し、フリントガラスを 色付していますが、そもそも特許出願申請書が発見できていない為あくまでも妄想レベルです(汗)

さらにこのモデル第3世代は「酸化トリウム」を光学ガラスレンズに含有している為、実際に簡易放射線量計を使って実測してみました。

❶ 0.50µSv/h

❷ 0.58µSv/h

❸ 0.51µSv/h

❹ 7.29µSv/h

❺ 9.99≧µSv/h

❻ 8.10µSv/h

❼ 7.99µSv/h

・・と言う計測値でした。するとご覧のように、構成4枚目 ~ 7枚目全てに於いて「酸化トリウム」を含有する放射線量を計測しました(汗) 特に構成5枚目の❺ 9.99≧µSv/h は、簡易放射線量計での上限値を超えてしまっている為、9.99µSv/hで止まっており、おそらくは13.0µSv/h ~ 16.0µSv/h辺りを計測しているように妄想します(汗)

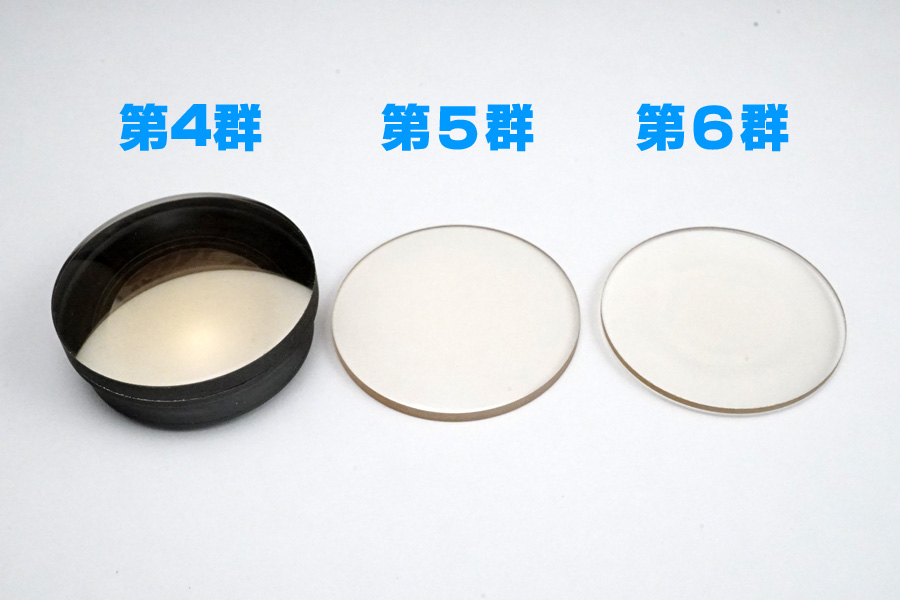

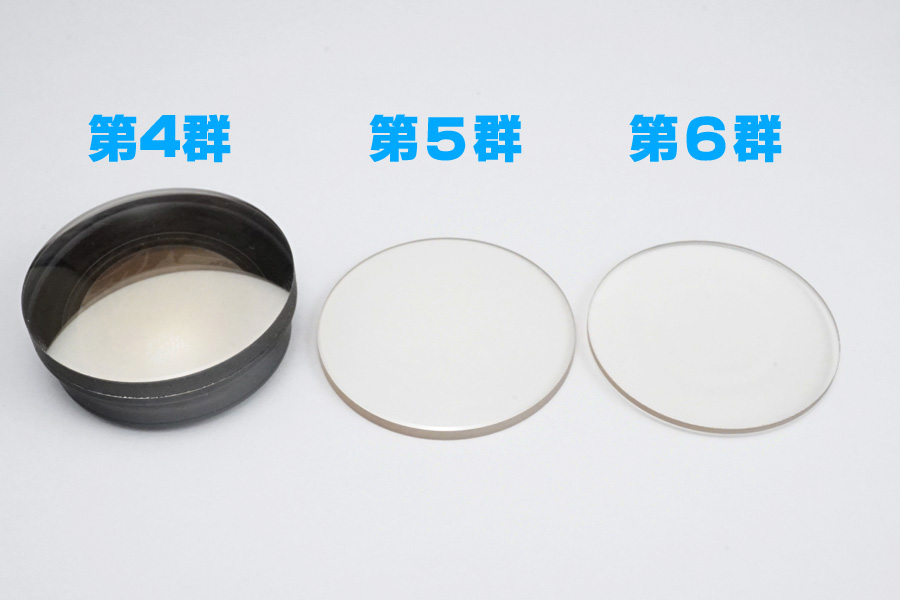

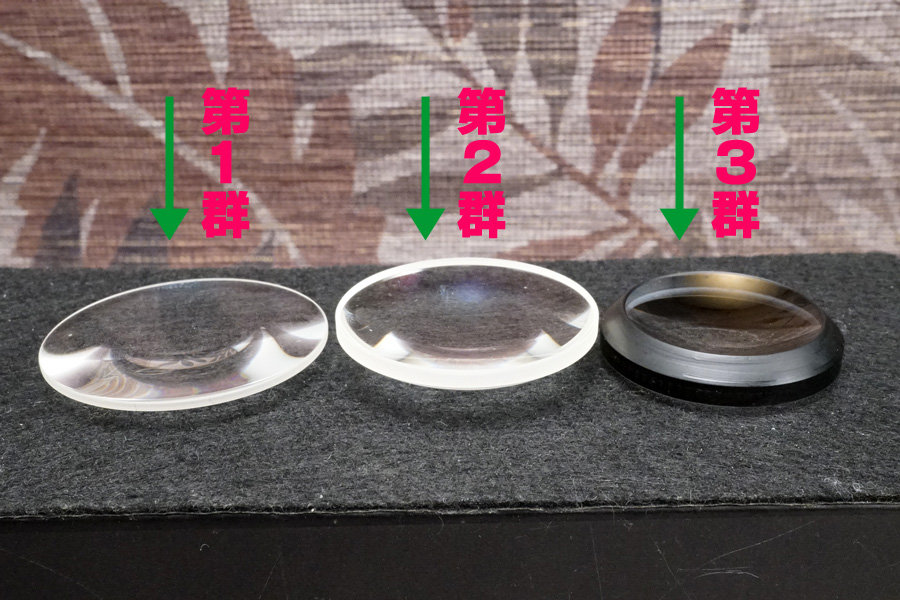

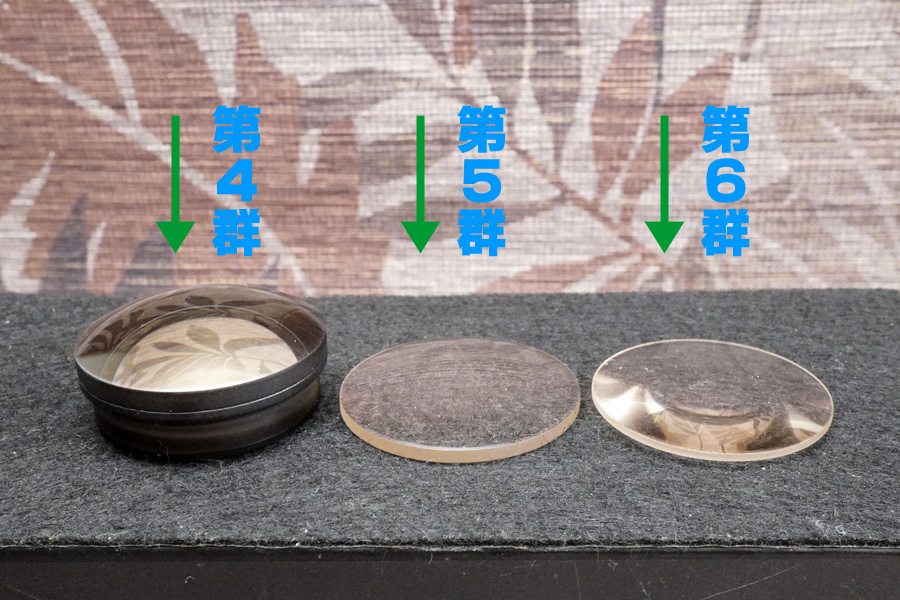

↑上の写真2枚は、今回の個体から取り出した光学系後群側の第4群~第6群を並べて撮っていますが、光学系後群側なのでブルー色文字で表記しています。

↑上の写真2枚は、今回の個体から取り出した光学系後群側の第4群~第6群を並べて撮っていますが、光学系後群側なのでブルー色文字で表記しています。

さらに1枚目が取り出したまま状態を撮影しており、既に「ブラウニング現象」の影響により (経年劣化進行に伴い)「赤褐色化」している状態でした。

一方次の2枚目は当方にてUV光の照射を実施し、半減程度まで改善した時に撮影しています。これ以上UV光照射を続けても変化しません。

これらの検証から、いわゆる蒸着コーティング層の経年劣化進行に伴う変質の一つを指して族に言う処の「コーティング焼け」であれば、UV光照射しても改善できないのが物理的道理なので、これら後群側の光学ガラスレンズに「酸化トリウム」を含有していることはほぼ間違いないと捉えることができます。

しかしここで例えば当時のLeitz/Leica在籍光学設計技師だった「Otto Zimmermann (オットー・ツィマーマン)」氏の、特許出願申請書内記載のコトバを借りるなら「放射線によるフィルムの変質を防ぐ必要がある」との記載からも明白なとおり、これら「酸化トリウム」含有オールドレンズ (俗に言うアトムレンズ/放射線レンズ) をフィルムカメラに装着したままに保管するのは、禁じ手のようにも思われます(汗)

然しオットー・ツィマーマン氏の話では「但し、鉛を含有するフリントガラスによって放射線の防御が十分機能している」との内容から或る意味安心していたのですが、今回のモデル「Super-Multi-Coated TAKUMAR 50mm f/1.4」に関しては、おそらく像面方向に対して光学系後群には防御の盾になる位置にフリントガラスが配置されていないように思うのです(汗)

それは同系列の6群7枚拡張ダブルガウス型光学系を調べた時、後群側の2枚貼り合わせレンズの次に来る2枚の光学ガラスレンズはクラウンガラスであることが多いからです(汗)

そうしないと、せっかく直前の (第4群で) 2枚貼り合わせレンズ化させて「色消し」とともに収光制御してきた内容が無駄になってしまうからです。

仮に第5群にフリントガラスを介在させると、そこで屈折率が高められるものの、透過光の波長分さんは逆に促されてしまう為、結像直前で再び光線が波長別にバラけてしまうことになります(汗)

それは第6群後玉に例えても、さらに悪化する為、結像に向けてどうしてもこの最後の2枚である第5群~第6群はクラウンガラスである必要があります。

逆に言えば、2枚介在させてきた根拠には、クラウンガラスは屈折率が上げられない為、アッベ数を高くすることで「透過光の波長分散を抑えている」ワケで、むしろ道理が通っているのです(汗)

結果、後群側のフリントガラスの位置が絞りユニット側であることから、後玉からの放射線量を防ぐ光学ガラスレンズが介在していないという結論づけに到達します(汗)

・・こういうところに、ここまでの解説の意味が繋がっているのですッ。

もっと言うなら「酸化トリウム」含有によって光学ガラスレンズ自体の屈折率を最大値で18%ほど高く仕向けた硝材として精製されていることまで勘案すれば、どうしてもクラウンガラスを配置させて低い屈折率で結像に仕向けなければイケナイ話になると指摘できます(汗)

つまり、今回のモデルでは防御の盾になるべきフリントガラスが居ないので(汗)、最低限オールドレンズをフィルムカメラに装着したまま保管するのは・・拙そうな気がしますね。

…………………………………………………………………………

そこで今度はChatGPTに上記実測放射線量を基に人体の被爆量についても計算してもらいました。

・・するとオドロキの解答が現れましたッ!(怖)

想定:今回の個体をフィルムカメラに装着し撮影時にファインダーを覗き込んでいる状況。

解答:ファインダー近接の放射線量:16.76µSv/h ←1時間です。

つまりファインダーに1時間張り付いて撮影を続けていた場合 (リアルな現実には相当厳しい条件ですが)(笑)、上記数値の積算被ばく量になります(怖)

すると1分間ファインダーに張り付いていた場合の積算被ばく量:0.279µSvです!(怖)

・・こっちの数値のほうが、何だかもっともっとホラ〜的ですョね???(怖)

もちろん5分張り付いていたら5倍なので「1.395µSv」ですねッ。この時、一般公衆追加被ばく限度 (典型値) は「1 mSv/年 = 1,000 µSv/年」です。

この公称値 (典型値) を年間の人体被ばく量の許容数値として捉えて良いワケですが、それを参考に計算すると「1分覗き X 3,854回」と言う計算結果になりましたッ!

つまり、3,854回1分間覗きで撮影しまくっていたら、それだけで年間許容被ばく量に達してしまうと言うお話です(笑)・・そしたら仕方ないので (諦めて) 鉛の壁と天井の部屋の中に籠もり、残りの日数を生活する必要がありますョね(笑) コンクリートの建物ですら被爆するので、鉛の壁材や天井材を使った部屋を、皆さん用意しましょうねッ!(笑)

・・どうしても福島原発の現状が脳裏に焼き付いてしまっている為、怖くなります(怖)

ちなみに胸部レントゲンの被ばく量は約6,000~7,000µSvなので (/hではありません)、いわゆる論理計算値から捉えたホラ〜として指摘するなら「3,854回だぞ!忘れるな!」になりますが(笑)実は後玉の実測放射線量が「8µSv/h」なので、そもそもファインダーまで届く線量は極一部だけになります。さらにペンタプリズムやスクリーンにミラーなどの介在で多くが吸収されてしまいます(笑) もっと言うなら後玉から人の眼までの距離を勘案すると「距離の二乗で減衰」もある為、最終的に後玉の「2,700分の1」しか浴びていない話にしなりませんッ!(笑)

半減期が140.5億年という天文学的な長さなので、その数値を知っただけで「放射能が強い!」と思い込んでしまい、アトムレンズ (放射線レンズ) と言う認識が強い結果、どうしても放射線量ばかり気になってしまいますが(怖)、実は放射線の放出と同時にその空気層に於ける「減衰」と、他の媒質を介在した時の「吸収」と言う側面からの考察まで含めなければ、正しい答えとは言えないワケですね(笑)

そう言う意味でもう一度捉え直すなら、例えば福島からの、ちょっと前まで語っていた「除染土 (今現在は除去土壌)」はリアルな現実に身近の生活圏に再利用されていたりしますから、そもそもコンクリートで建築された建物の中ですら被爆していることを思い起こせば、冷静になって考え直す必要性に納得できます・・人生、生きている限り、必ず被爆しまくりなのです(笑)

・・要は、気にするべからず、と言う余興でしたぁ~!(笑) 失礼ッ。

…………………………………………………………………………

ちなみにもしもランタン材を含有していた場合の放射線量は、多くの場合で1.30µSv/h ~ 2.80µSv/hくらいに落ち着きますが、光学ガラスレンズの屈折率は凡そ15%分をアップできていますし、光学ガラスレンズの「ブラウニング現象」も起きません (もちろんUV光照射しても意味がない)。

「ブラウニング現象」の原理は、トリウム原子がα崩壊する結果、光学ガラスレンズ内部にα粒子が放出されます。するとα粒子が光学ガラスレンズの石英ガラス成分「Si-O」を破壊します。結果引き起こされた分子レベルの格子結果を起こし、電子が欠陥に捕獲されると可視光のブル~側を吸収していくので、光学ガラスレンズを透過していく透過光は黄色~赤色寄りに偏る為、ブラウンに見えてしまう道理です。

なお、この「ブラウニング現象」の結果、光学ガラスレンズが「黄変化」酷い場合は「赤褐色化」しますが、例えば今ドキのデジタル一眼レフカメラ/ミラーレス一眼レフカメラに装着していた場合、カメラボディ側のシステム設定の中の「AWB (オートホワイトバランス補正)」を実施すれば、黄ばんだ写真が撮影されずに真っ白を維持できます。

実はネット上でそのような話ばかり流れていますが(笑)、当方は全く異なる趣旨の反論をしています。

確かにAWB設定でホワイトに戻るでしょうが、それは結像する光線を色調制御しただけの話にすぎません。結像面まで照射してくる透過光の「波長成分はAWB制御では一切変更できない」点を、皆さん忘れていると思いますね(笑)

つまり「酸化トリウム」を含有した光学ガラスレンズを透過光してくる光線は、前述の通り短波長側 (ブル~成分やパープル成分) を吸収する結果、透過光の波長帯域の中で「450nm (青色成分):50%前後の吸収」次に「500nm~550nm (緑成分):20%前後吸収」そして最後「600nm (赤色成分):0%」と言う比率で透過光の波長を侵食します(涙)

結果、結像面に到達した光線の波長帯域に偏重が現れ、特に黒が誇張され暗部の黒潰れが増していく傾向に偏る為、実は「コントラストが濃く写る」弊害が起きます。

・・もう一度言います! AWB設定しても白が戻るだけで、コントラストはそのままです!

これはフィルムカメラの時代に「黄フィルター」や「赤フィルター」を装着するとコントラストが高くなる効果と全く同一の現象です!

但し、これは「酸化トリウム」が透過光の波長に影響を及ぼすのではなく「ブラウニング現象」の結果、欠落した格子状の中にα粒子が捕獲されることが原因なので、仮に無色透明であれば光線への影響が起きていないことになります!

結果「酸化トリウム=放射線」であると同時に「ブラウニング現象=コントラストに影響」と捉えて頂ければ良いと思いますね (AWB設定するかどうかは関わりなし)。

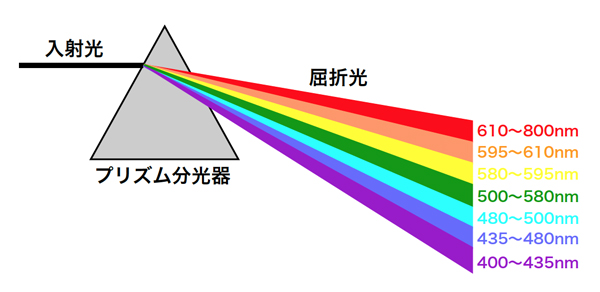

↑光 (太陽光) がプリズム分光器に入射すると、ご覧のように波長帯域別に分散してしまいます。

↑光 (太陽光) がプリズム分光器に入射すると、ご覧のように波長帯域別に分散してしまいます。

🅰 610~800nm (赤 色)、屈折角度:30.3073°、屈折率:1.512932nd

🅱 595~610nm (橙 色)、屈折角度:38.5937°、屈折率:1.516197nd

🅲 580~595nm (黄 色)、屈折角度:38.6469°、屈折率:1.516803nd

🅳 500~580nm (緑 色)、屈折角度:38.8437°、屈折率:1.519039nd

🅴 480~500nm (シアン)、屈折角度:39.1137°、屈折率:1.522100nd

🅵 435~480nm (青 色)、屈折角度:39.3391°、屈折率:1.524649nd

🅶 400~435nm (紫 色)、屈折角度:39.6960°、屈折率:1.528673nd

するとこのように波長帯域別に、先ずは「屈折角度」が異なることが物理的に明確になります (但し条件や環境で偏角は都度変わる)。さらにそれに従ってその波長帯域別の中心波長 (代表波長) を基に屈折率を「硝材:BK7」を使い計算すると、上の右端の数値のようになります。

🅰よりも🅶のほうが屈折角度が高く急激に屈折していく様子が分かりますし、実際に光学ガラスレンズ (この例では硝材の中で最も有名な、ドイツSCHOTT社のBK7と言う硝材を使った検証値) を通過する際の屈折率も、同じように🅶がより急角度なのが分かります。

すると🅰の波長帯域の透過速度が一番速い中で、他の波長帯域よりもより緩やかに屈折しながら分光していく様子が分かりますし、一方の🅶のほうは「急角度でゆっくり屈折していく」と言う物理現象に従う結果、この原理を活用させて光学ガラスレンズに「曲率」を与えているのが光学設計の要ですッ。

これらの原理から、今回扱ったモデル「Super-Multi-Coated TAKUMAR 50mm f/1.4」の光学系構成図をもう一度眺めて見ると、光学系第1群前玉❶を入射光が透過する際、クラウンガラスの性質から波長帯域別の🅶の波長 (つまり短波長側) が一番最初に急角度で屈折しながら前玉の裏面側を射出してきます。

これらの原理から、今回扱ったモデル「Super-Multi-Coated TAKUMAR 50mm f/1.4」の光学系構成図をもう一度眺めて見ると、光学系第1群前玉❶を入射光が透過する際、クラウンガラスの性質から波長帯域別の🅶の波長 (つまり短波長側) が一番最初に急角度で屈折しながら前玉の裏面側を射出してきます。

それはクラウンガラスが低屈折率、且つ高アッベ数だからです。屈折率が低いので光軸中心域ではほぼ全てに近い波長帯域の光線が透過していきますが、光学ガラスレンズのコバ端方向 (つまり外周部分) に近い領域の透過光は短波長側の広がりがその屈折率の相違から顕著になります・・ここに光学ガラスレンズが「球体の一部を切り取った円半径を基にした概念」で設計構築されている所以です。

さらにその次の第2群に照射すると、❷のクラウンガラスの極端な湾曲面を持つ高い曲率によって、🅶のみならず🅵までも屈折率の違いの影響が強められてしまい、さらに広がる角度のままに、いよいよ「凸メニスカス形状の空気レンズ層」に差し掛かります。

するとこの「空気レンズ層」の屈折率はほぼ「1」ですから、そのアッベ数「90vd」から第1群前玉と第2群で分散度合いを強められてしまった (広がってしまった) 🅶と🅵が次の第3群のフリントガラスの透過の際に弾かれてしまい (何故なら第3群の湾曲度合いは逆に緩く平坦に近くなっている為、それら弾く対象とする短波長域の光線の入射を阻んでいると理解できるからです)、結果第3群はその性質である高い屈折率と低いアッベ数から、急角度で🅴 ~ 🅰 までが各波長別に分散したままに透過していきます (光学系後群側に光線が渡されていく)。

実際は第3群フリントガラスに入射時、反射などして弾かれてしまうのではなく「多光束干渉」によって、他の波長帯域の透過速度が🅶と🅵よりも速い結果、それらに相互干渉を受けてしまい相殺されていくことを表しています。

それを支援する目的と役目で、第2群の曲率や「凸メニスカス形状の空気レンズ層」のカタチが大きく効果を発揮し、最終的に光学系前群の仕上げとして🅰 ~ 🅴までが第3群フリントガラスの裏面側湾曲面を射出する際、絞り羽根を通過して光学系後群側に渡される「光路」が視えてくるのです。

そしてその絞り羽根を通過する際、仮に絞り環操作によって絞り羽根が閉じてくれば、その時「回折現象」の影響度合いによって「一番最初に絞り羽根の裏面側に回り込んで相殺されていく運命を辿るのは🅴」と言う流れが・・掴めるでしょうか(笑)

このような経緯が光学系前群側の目的と役目であり、合わせて絞り羽根の絞り値制御に伴う通過する波長帯域への収光制御の一環でもあることがご理解頂けると思うのです(汗)

従って解説の要として課題であった「凸メニスカス形状の空気レンズ層のカタチ」との着目点に立ち戻れば、そのカタチは光学系第2群と第3群の曲率のせいで与えられた条件であることが分かります。

つまり第2群の裏面側を射出してきた透過光の波長帯域は、それぞれの波長帯域の分散角度が偏角している結果「それらの角度に見合う曲率で次の第3群表面の曲率が設計されている」からこそ「凸メニスカス形状の空気レンズ層」と言う話になっていることに気づかなければイケマセンッ。

例えばこれがもしも第4世代の光学系構成図を基に考察するなら、㊨光学系構成図のように第2群と第3群の間の「空気レンズ層のカタチ」が異なっている点に注目するハズなのです(汗)

例えばこれがもしも第4世代の光学系構成図を基に考察するなら、㊨光学系構成図のように第2群と第3群の間の「空気レンズ層のカタチ」が異なっている点に注目するハズなのです(汗)

㊨光学系構成図は今度は「第4世代」の図を持ってきたので、特に第2群と第3群の間の「空気レンズ層のカタチ」がほぼ等間隔に近づいている変化に着目する必要があるのですッ。

これは第1世代から長らく続いてきた「凸メニスカス形状の空気レンズ層のカタチ」から大きく変化していると理解できます。

その根拠が硝材選定であり、1970年以降登場した新しいタイプの硝材を活用させて、このように第2群と第3群の間の「空気レンズ層のカタチ」をほぼ均等間隔に近づけた点で、おそらく第2群か第3群、或いはその両方の硝材の「屈折率とアッベ数」がより細かく対応できるように変わったことを物語っています (つまり硝材の屈折率とアッベ数の組み合わせが、より光学設計の狙いに細かく微妙に反映するよう製品数が増えてきたと理解できる)。

結果外見上で何が変わったのかと言えば、前に掲出したモデルバリエーションを示す一覧のとおり「第4世代の蒸着コーティング層 (マルチコーティング層) の光彩が濃く変わった」ことに繋がっています。

それはどうして蒸着コーティング層が放つ光彩が「濃く変わった」点を、硝材の製品数が増えたことに当てられるのかと言うと、蒸着コーティング層の光彩を濃くするには「膜厚を厚くする」しかないからです。もちろん色味が変わるよう仕向ける、そういう鉱物を資料として使うことは考えられますが、色を濃くする為だけにそのような資料を使うと膜厚に影響が出るため考えられません。すると最も確実性が高い要素は「硝材の屈折率とアッベ数の選択肢が広がった」点であり、それによって蒸着コーティング層の膜厚を厚くしてきても、相対的な「多光束干渉」と「光線の直進性」と言う相互干渉の原理から捉えるなら、結果的に従来97%程度だった入射光の最終透過率が、ついに99%に近づいていることが推測できるからです (但しこれは中心波長で変わる内容なので、全波長帯に対して該当することではない)。

これは光学ガラスレンズの蒸着コーティング層に着目した結果、モデルバリエーションを変遷する中でその放つ光彩が変化していった背景を探る時「そこには必ず光学設計の変更が介在している」ことを、今ここで述べているのです。

如何ですか??? 単なる蒸着コーティング層の輝きではなく、そこから捉えられる光学設計の変化を光学系構成図をチェックすることで、このように辿ることが適い、そこに物理的な道理に納得感を得られて眺められた時、おそらく皆さんが撮影して残される今回のモデルの描写性についても、少なからず自分のコトバで説明ができるように一歩前進できるのではないでしょうか・・(祈)

その意味で、前のほうで語った「ネット上に掲出されている第2世代の光学系構成図の内容が違う」との当方の反論は「凸メニスカス形状の空気レンズ層ではないから」と指摘できるワケで、それはさすがに1965年時点 (正確には1962年時点) の硝材で、等間隔の「空気レンズ層」が実現できる硝材が手に入っていたのなら、そもそもの第1世代の時点で「最初から等間隔に光学設計してきていたハズ」との・・当方の最終的な考察に至ります!(笑)

逆に言うなら「第2世代」で「酸化トリウム」を含有せざるを得なかった「根拠」がそこにあるワケで、硝材の選択肢が限られていたことを表していると当方はみているのですッ。そうしなければ「第1世代」で8枚玉にコストをかけすぎていた反省を反映できなかったワケで、全ては硝材の開発が追いついていなかったことに起因していると考えられるのです。

或る意味ネット上で「第1世代」の8枚構成の中で「光学系後群側第4群の3枚貼り合わせ」だけにコストをかけていたが如く語られていことがありますが、それはそもそも3枚も接着しなければイケナイことに起因している話であり、前群側での光線制御にも問題があったと捉えるなら、光学設計で3枚貼り合わせレンズ化に設計してきた点を (揚げ足を取って) 追求するよりも、そもそもこれら8枚構成の光学ガラスレンズ全体に於ける「要は硝材の選択肢に限界があったのだ」と捉えるほうが、むしろ自然ではないかと思いますね(汗)

その結果の光学設計、或いは「第2世代」に於ける7枚構成へと舵切りする、光学系の再設計へと進んだのだと当方は捉えていますね(汗)

もっと言うなら、細かく前のほうのモデルバリエーション一覧をチェックした時、実は「第2世代」の光学系後群側だけが「外径サイズが前群側よりも小さく削られている」点で、確かにその外径サイズの違いはごく僅かではあるものの、明らかに硝材の限定を受けていて、屈折率とアッベ数だけに頼れず、曲率にムリを来すハメに陥っているからこそ、最終的な第6群後玉の湾曲の向きが反転しています(汗)・・この「第2世代」だけが、後玉は内側に向かって最大の曲率を有するのです (つまり後玉の露出面側か平坦に近似)!

従ってモデルバリエーションを単なる外見上の相違点として捉えず、むしオールドレンズと言う「写真撮影の為の道具」と言う角度から探るなら、そこには光学系構成図の把握が必須条件になり、合わせて世代間の光学系構成図を探るくらいの努力をしない限り「真の当該世代の光学設計とその描写性能は把握したことにならない」・・と申し上げているのです!

フレアの発生率だけで捉えてしまうなら、確かにこのモデルの蒸着コーティング層の性能は素晴らしいのかも知れませんが、それを活かすかどうかは光学設計で決まるワケで、純粋なフレアの測定検証だけを頼りに、写る写真の描写性能をあ~だこ~だ言っても・・意味がないように思うのですョ、当方はッ!

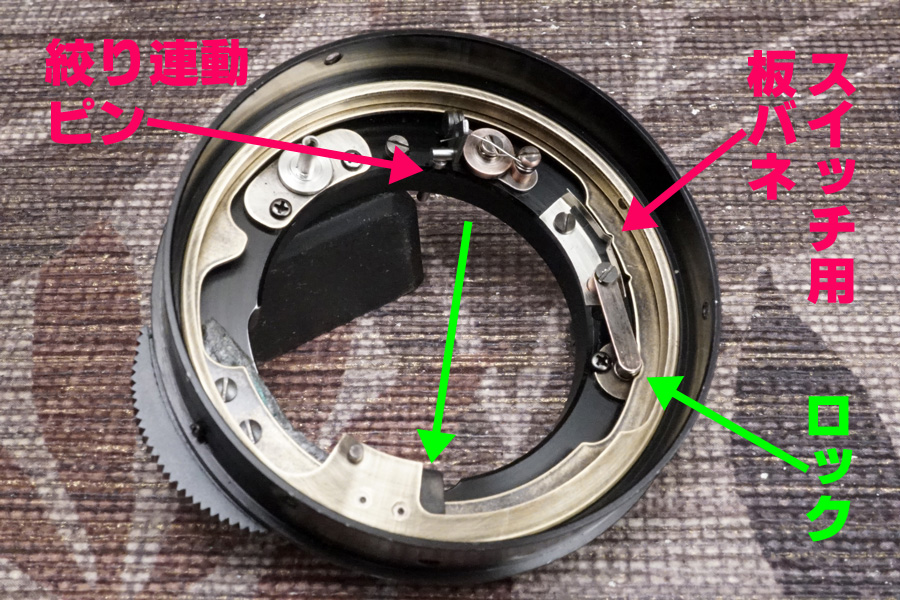

←なお、第1世代たる「8枚玉」の判別方法があり、㊧写真のような解説になります。

←なお、第1世代たる「8枚玉」の判別方法があり、㊧写真のような解説になります。

赤色矢印で指し示している箇所に位置する「IRマーク」の赤色縦線が、被写界深度の指標値「4の右横に赤色刻印しているタイプ」が第1世代の8枚玉です (第2世代以降は4の左側に刻印されている)。

←他、絞り環にf値「2」刻印を伴い (グリーン色の矢印)、且つA/M切り替えスイッチの表記は「A」或いは「M」です (ブルー色の矢印)。

←他、絞り環にf値「2」刻印を伴い (グリーン色の矢印)、且つA/M切り替えスイッチの表記は「A」或いは「M」です (ブルー色の矢印)。

また後玉の外周に「段差を伴う」のも判定材料になりますね (オレンジ色の矢印)。他はレンズ銘板の刻印をチェックすれば一目瞭然です。

…………………………………………………………………………

今回は敢えてネット上でもさんざん当時の背景やその描写性能が語られている中で、どういうワケか誰一人注目していない「光学系構成図」或いは「光学設計」そして「蒸着コーティング層の光彩」と言う3つの要素から、光学設計者の企図を探る手法で解説してみました。

ある程度光学を学ぶ (但し当方は噛じっている程度のレベルですが) と、例え特許出願申請書が発見できずとも、このように捉える角度まで変化してくるから、きっとお手元のオールドレンズへの慈しみの思いも、さらに増していくのではないかと思いますね!(祈)

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使いオーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使いオーバーホールの組立工程を進めていきます。

今回の個体のオーバーホール/修理ご依頼内容は「カビだらけ」と言うご指摘でしたが、確かに光学系を観ただけで (覗き込まなくても)「いや、これ、ヤバイっしょ」と思ってしまうカビだらけ・・でした(笑)

特に光学系後群側の第4群2枚貼り合わせレンズの、絞りユニット側面のカビ菌繁殖が本格的で、正直触りたくないレベルです (芯が茶色くなっている)(怖)

実際にバラして取り出してみると、その他の群にもほぼ全てに近い状況でカビ菌の繁殖が進んでおり、前玉は蜘蛛の巣状態でした(汗)

しかしそれよりも当方が気になったのは、次の瑕疵内容です・・・・・・、

❶ 距離環を回すと回転方向の前後に (左右に) ガタつきが現れており、それによってピント合わせ時のピント面が左右ズレして使い辛い(汗)

❷ マウント面から飛び出ている絞り連動ピンの押し込み動作に伴う、絞り羽根の開閉動作が・・ハッキリ言って「緩慢」(汗)

光学系内のカビ菌繁殖は、正直な処、専用薬剤でほぼ除去できると思いますが、見た限り既に蒸着コーティング層に侵食している菌糸も幾つか確認できた為、おそらくその箇所は、処置後に巡行目視でカビ除去できているように見えても、光に翳すとカビ除去痕が白く浮き上がるレベル・・と指摘できそうです(涙)

それよりもヤバかったのが前述の❶と❷で、例えば鏡胴の「前後方向 (前玉と後玉の方向)」に発生しているガタつきは、解消の余地がありますが、距離環を回した時の左右方向に生ずるガタつきは「直進キーと直進キーガイドに纏わる瑕疵」なので、一度削れてしまった金属材は元に戻せず、対処できません(汗)

さらに❷の絞り連動ピンの反応に対する絞り羽根の挙動も、ハッキリ言って旭光学工業製「Takumarシリーズ」の絞り羽根制御は、鏡筒側は「単なる開閉アームと言う金属棒が1本飛び出てきているだけ」なので(汗)、凡そマウント部内部の制御機構部の問題でしかなく、その多くの場合が過去メンテナンス時の整備者の不始末なので、特にバネ類の経年劣化進行に伴う反発力喪失であれば、改善度合いが限定されることも考えられます(涙)

例えば絞り連動ピンが押し込まれているのに、絞り羽根の動きが緩慢だったり、完全開放するのに時間が必要、或いはその逆も然り(汗)・・凡そバネ類の劣化は、撮影時に非常にイラッと来る要素に繋がったりします (下手すると絞り値が見合わない写真が撮れていたりする)(泣)

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒で、アルミ合金材による削り出しです。

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒で、アルミ合金材による削り出しです。

❶ 絞りユニットである格納ケース

❷ 開閉環

❸ 位置決め環

非常にシンプルなのですが、実はこの絞りユニットを鏡筒に「格納する」方式に設計してきたおかげで、旭光学工業の「Takumarシリーズ」は、絞り羽根の開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) を微調整できるように製品設計されています。

従って用意されている (研削されている) 穴から切り欠き/スリット/溝、或いは凹みや窪みまで、何から何まで全てに意味があって用意されている結果、その全てをフル活用で「各部位別に微調整を完遂させながら」組み上げていきます (当たり前ですが)。

上の写真を見ると分かりますが、3つの構成パーツに対して3種類のメッキ加工が施されてるのが分かります・・微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工 (❸) に普通の濃い紫色のメッキ加工 (❷)、そして平滑メッキ加工 (❶) です。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

↑今回の個体から取り出した光学ガラスレンズを順に並べています。光学系前群だけを撮影しているため、赤色文字で表記しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味します。

↑今回の個体から取り出した光学ガラスレンズを順に並べています。光学系前群だけを撮影しているため、赤色文字で表記しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味します。

↑同様ヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。グリーン色の矢印の向きが反転しました。

↑同様ヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。グリーン色の矢印の向きが反転しました。

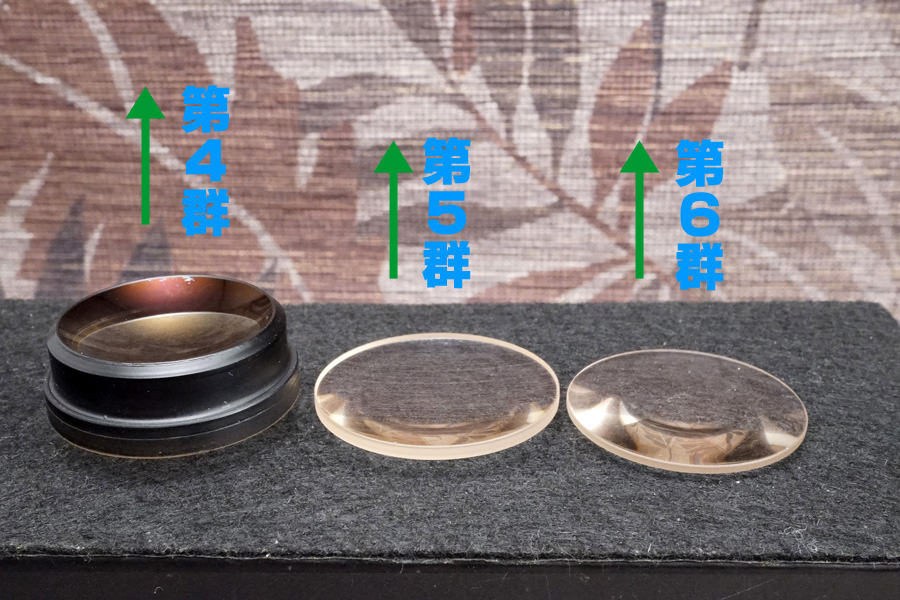

↑今度は後群側なのでブルー色文字に変わっています。グリーン色の矢印の向きの意味は同じですが、光学系後群は絞り羽根を境界に向きが反転している為、そもそもグリーン色の矢印の向きは反対向きです。

↑今度は後群側なのでブルー色文字に変わっています。グリーン色の矢印の向きの意味は同じですが、光学系後群は絞り羽根を境界に向きが反転している為、そもそもグリーン色の矢印の向きは反対向きです。

いずれの光学ガラスレンズにも「酸化トリウム」含有する為、既に「ブラウニング現象」により赤褐色化しています (UV光照射前の撮影だから)。

↑同様ヒックリ返して裏面側を上に向けています。特に第4群の2枚貼り合わせレンズと「その張り合わせ面の場所」が明確に見えていますね。従ってネット上に掲載されている「第3世代」の光学系構成図の中で、第4群の張り合わせ面の形状がまるで違うことが、これを『証拠』としてご理解頂けるでしょうか・・(汗)

↑同様ヒックリ返して裏面側を上に向けています。特に第4群の2枚貼り合わせレンズと「その張り合わせ面の場所」が明確に見えていますね。従ってネット上に掲載されている「第3世代」の光学系構成図の中で、第4群の張り合わせ面の形状がまるで違うことが、これを『証拠』としてご理解頂けるでしょうか・・(汗)

↑絞りユニットの組み上げが完成しました。この後はこのまま鏡筒最深部にセットしますが、その際向きと言うか位置があるものの、前述したとおり「微調整機能」が備わる為に、必ずここでキッチリ調整します。

↑絞りユニットの組み上げが完成しました。この後はこのまま鏡筒最深部にセットしますが、その際向きと言うか位置があるものの、前述したとおり「微調整機能」が備わる為に、必ずここでキッチリ調整します。

↑その前に、今回扱った「Super-Multi-Coated TAKUMAR 50mm f/1.4」の場合は、ご覧のように先に光学系後群側の第4群を組み込む必要があります。

↑その前に、今回扱った「Super-Multi-Coated TAKUMAR 50mm f/1.4」の場合は、ご覧のように先に光学系後群側の第4群を組み込む必要があります。

これは一般的なオールドレンズのように「後玉側方向から格納させる収納方法ではない」からです。このモデルは、このように前玉側方向から収納する製品設計なのですが、どうしてこのような特別な収納手法を採ったのかと言うと「絞り羽根の裏面側ギリギリまでの空間を活かしながら光学設計する必要があったから」です(汗)

要はフランジバックから捉えた時の光学設計で使える空間体積が限られている為、使える空間を少しでも多く活用するべくこのような手法で第4群を収納する製品設計としてきたのです。

それはそもそも後群側を4枚構成の光学ガラスレンズに1枚追加してきた背景が影響していますね。結果、その追加した1枚を収める空間が必要になってしまった為に、それぞれの群をギリギリまで詰め込んでいる設計にしているのが、このようなシ~ンでもバレるのです(笑)

逆に指摘するなら、各群に曲率を与えなければ透過していく光線の収光制御が敵わなかったことを示しています。

そこから視えてくるのは、やはり「酸化トリウム」を光学ガラスレンズに含有させてまで屈折率が欲しかったことが理解できるのです(汗)・・そこに「当時の光学設計者の苦悩」が隠されているのでは、ないでしょうか???(汗)

↑ようやく絞りユニットを鏡筒最深部にセットできました。既に絞り羽根の開閉動作と共に「開口部の面積/カタチ/入射光量」も最小絞り値:f/16まで微調整が終わっており、検査済みです。

↑ようやく絞りユニットを鏡筒最深部にセットできました。既に絞り羽根の開閉動作と共に「開口部の面積/カタチ/入射光量」も最小絞り値:f/16まで微調整が終わっており、検査済みです。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しています。写真上方向が前玉の方向になります。すると鏡筒下部に金属製の棒が1本突出しており「開閉アーム」です。凡そ「Takumarシリーズ」の多くのモデルが、この僅か1本の金属棒だけを使って、絞り羽根の開閉制御を伝達しています。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しています。写真上方向が前玉の方向になります。すると鏡筒下部に金属製の棒が1本突出しており「開閉アーム」です。凡そ「Takumarシリーズ」の多くのモデルが、この僅か1本の金属棒だけを使って、絞り羽根の開閉制御を伝達しています。

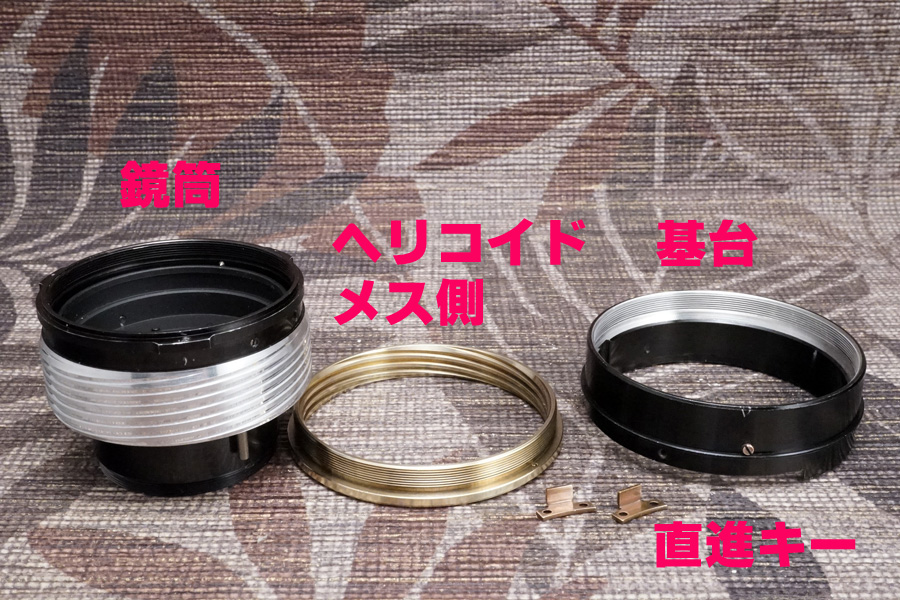

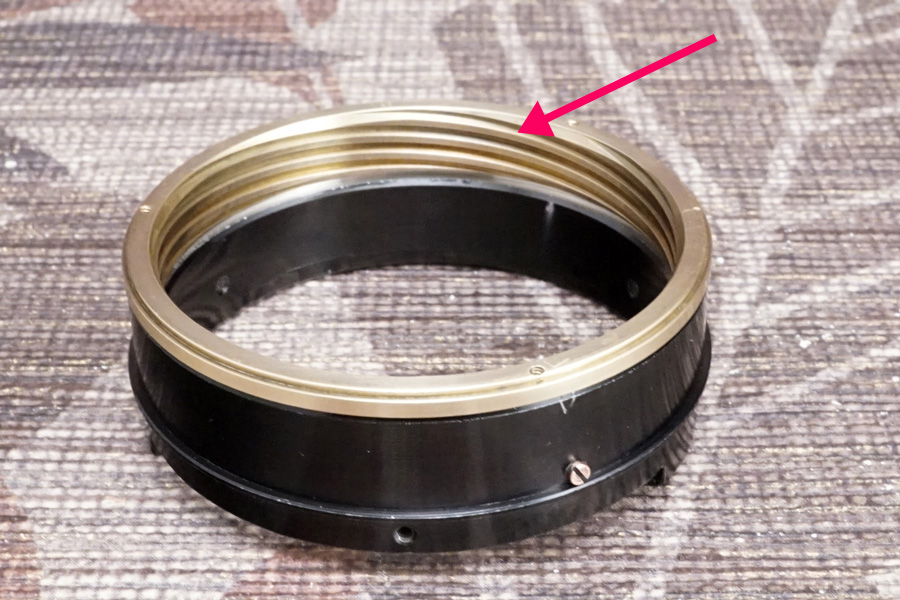

↑鏡筒の外側がヘリコイドオス側になっている為、ご覧のような構成パーツを使ってヘリコイド群を組み上げていきます。

↑鏡筒の外側がヘリコイドオス側になっている為、ご覧のような構成パーツを使ってヘリコイド群を組み上げていきます。

㊧:鏡筒 (ヘリコイドオス側)

㊥:ヘリコイドメス側

㊨:基台

🈜:直進キー

↑基台にヘリコイドメス側を無限遠位置のアタリを付けた場所までネジ込みます。最後までネジ込んでしまうと無限遠が出ません (合焦しません)。するとご覧のようにヘリコイドの条ネジ山の列数か異常に少ない・・と言うか、ネジ山が大きいことにお気づきでしょうか (赤色矢印)(笑)

↑基台にヘリコイドメス側を無限遠位置のアタリを付けた場所までネジ込みます。最後までネジ込んでしまうと無限遠が出ません (合焦しません)。するとご覧のようにヘリコイドの条ネジ山の列数か異常に少ない・・と言うか、ネジ山が大きいことにお気づきでしょうか (赤色矢印)(笑)

↑そうなのです。旭光学工業製のこの当時のモデルの多くが、ご覧のような大きいネジ山で製品設計しています。

↑そうなのです。旭光学工業製のこの当時のモデルの多くが、ご覧のような大きいネジ山で製品設計しています。

さらにここでのポイントは「ヘリコイドオス側がアルミ合金材なのに、ヘリコイドメス側が黄銅材と言う金属材の違い」です!(汗)

実は、今回の個体を当初バラし始めた時、これらヘリコイドに塗布されていたのは「古い時代に使われていた潤滑油」だったのです。これは旭光学工業の純正潤滑油では・・アリマセン!

製産された後に一定の経年の後、一度はメンテナンスされていることが今回バラして確認できました。

しかもその過去に整備した会社は・・今現在も活躍中のプロのカメラ専門店様であり、そこに専属で常駐していた整備者だったりします(笑)

どうしてそれが分かったのかと言うと「オールドレンズ内部のネジと言うネジ類全てに固着剤を塗布して固めていた」からです!(笑)・・光学メーカーがネジ類に固着剤を塗布する場合、必ずネジ部に注入します (ネジ周りに塗布しません)(笑)

今回の個体のその手法は「ネジ類を締め付け固定してから、最後に固着剤をその周りに塗る」ヤリ方でした(笑)

・・コレ、光学メーカーの手法ではアリマセンね!(笑)

そもそも当方が両手指いっぱいまでしか扱っていませんが、製産後出荷されて一番最初に購入したと言う (オーバーホール/修理ご依頼者様からの告知)、いわゆる「ワンオーナー品」を完全解体した際、まさにそのような手法 (ネジ類のネジ山に固着剤を注入する手法) で固着してあったのを、それらワンオーナー品全ての個体で確認できた為、その時初めて (それぞれの光学メーカーが異なる為) ネジ類に固着剤を塗布する手法は、そのように作業するのだと知ったのです・・(恥)

ところが今回の個体は、それらネジ類の外側に塗布されていた結果、全く意味を成していませんでした(笑)・・固着剤の効果を発揮していないのです!(笑)

こういう部分にも適正なのか、適正ではなかったのかが問われるのであって、何でもかんでも固着剤で固めれば緩まないと言う、安直な考え方そのモノが幼稚ですョねぇ~(笑)

しかもその固着剤で固める理由が「経年の中で緩まないよう」配慮していると言いますが、そもそもその固定した位置が・・間違っていました!(笑)

↑ヘリコイド群のネジ込みが完成した後にヒックリ返して反対側を撮影しました。

↑ヘリコイド群のネジ込みが完成した後にヒックリ返して反対側を撮影しました。

鏡筒から突出する「開閉キー」が左側に見えています。さらに両サイドに「直進キー」と言うL字型のパーツが締付ネジで締め付け固定されます。

この「直進キー」によって、距離環を回す「回転するチカラ」が即座に「直進動するチカラ」に変換されるので、鏡筒の繰り出し/収納が実現できますね(笑)

◉ 直進キー

距離環を回す「回転するチカラ」を鏡筒が前後動する「直進するチカラ」に変換する役目

◉ 直進キーガイド

直進キーが直進動でスライドして移動するガイド/溝であり鏡筒の繰り出し量をカバーする

当初バラした直後は、確かにこれら「直進キー」の締付ネジ4本にも固着剤が固められていました(笑)

ところがグリーン色の矢印で指し示している方向に「極々僅か0.2㎜くらい (つまり両サイドで合計0.4㎜分弱)」内側に寄った位置で締付ネジを締め付けていたのです(汗)

その結果、距離環を回した時に「ヘリコイドに塗布していたのが潤滑油だった為に、経年劣化進行に伴い粘性が飛んでしまいツルツルになった時、回転方向前後でのガタつきが発生していた」ワケです!(驚)

この瑕疵・・ッて言うか、まさに過去メンテナンス時の整備者の不始末ですが・・の問題点は2つあります!

❶ 黄銅材同士でもないのに潤滑油をヘリコイドに塗布してしまったこと。

❷ 直進キーを内側方向に固めるのは、トルクムラを防ぐ奥の手・・いわゆる「ごまかしの整備」・・なので、既にトルクムラを生じていた個体だったことが判明してしまいます。

例えばこれを潤滑油ではなく、相応に適したグリースを塗布していたら、おそらく経年でもガタつきの発生にまでは至らなかったと考えられます。

プロカメラ店専属の整備者だったにも関わらず、どうして金属相手の仕事で潤滑剤の使い方を知らないのでしょうか???(笑)

結局「直進キー」を不適切な位置で締め付け固定し、且つ固着剤で固めていたものの、ガタつきの発生原因に至っていました(汗)・・今回の当方のオーバーホール/修理作業では、正しい位置 (内側ではなくて、外壁寄り) に締め付け固定し、もちろん固着剤などは塗布していません!(笑)

それでも適切なグリースを塗布した為、トルクムラなど発生せずに、もちろんガタつきも解消して組み上げられています(笑)・・特に前述したとおり、この当時の「Takumarシリーズ」のヘリコイドオスメスはネジ山が巨大なのに、通り一遍に潤滑剤ばかり塗布していたのが、この昔の整備者の仕業であり、黄銅材とアルミ合金材、或いは樹脂剤など、対象とする「材」に見合う潤滑剤 (潤滑油やグリースなど) をチョイスする必要がある義務を・・怠っています(汗)

このように金属相手の仕事なのに「原理原則」を理解しないままに整備している整備者が非常に多いので(怖)、流通しているオールドレンズの多くが不適切な組み立てを経て仕上がっています(涙)

当方などが3千本整備したところで、まるで「焼け石に水」状態なのが、これでご理解頂けたでしょうか???(笑)

当方が整備したご依頼者様の皆様方は、味をしめて次から次へと当方宛て次のオールドレンズのご依頼を賜るので(笑)、当方的には当分先までスケジュールが詰まっていますが (ありがとう御座います)(祈)、そのような極々僅かな方々の為だけに整備し続けているようなものです(笑)

・・この工程にて、ヘリコイドのガタつきは完全に解消しました。現状正常に戻っています!

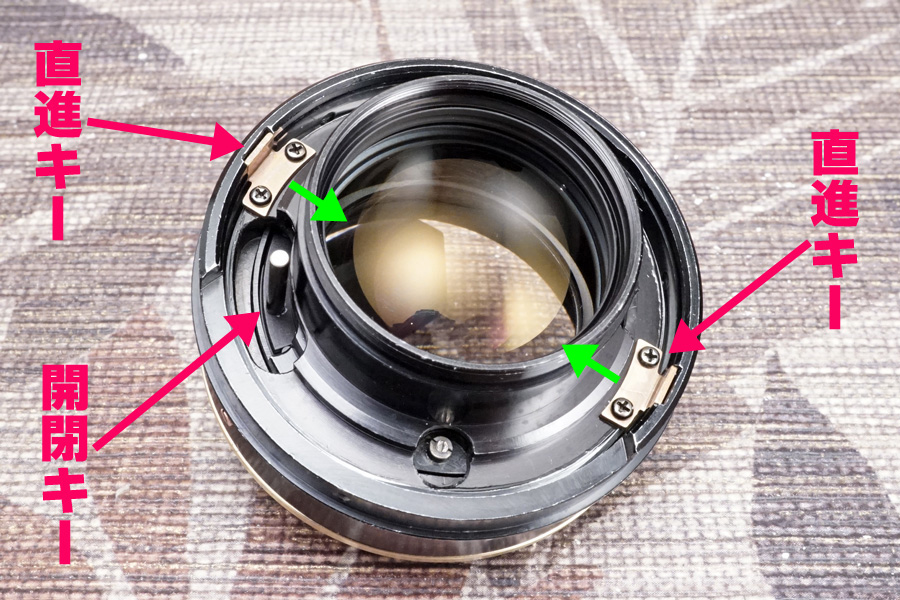

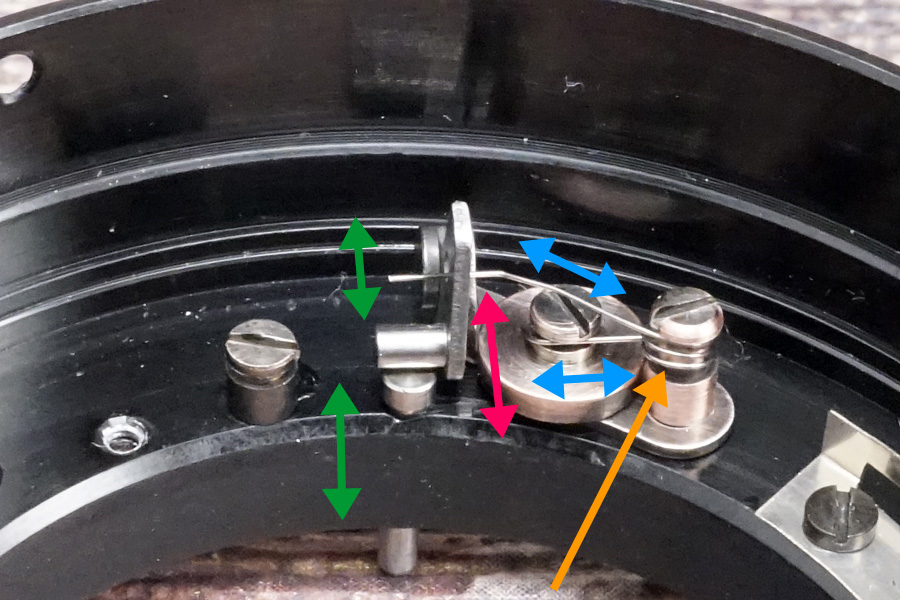

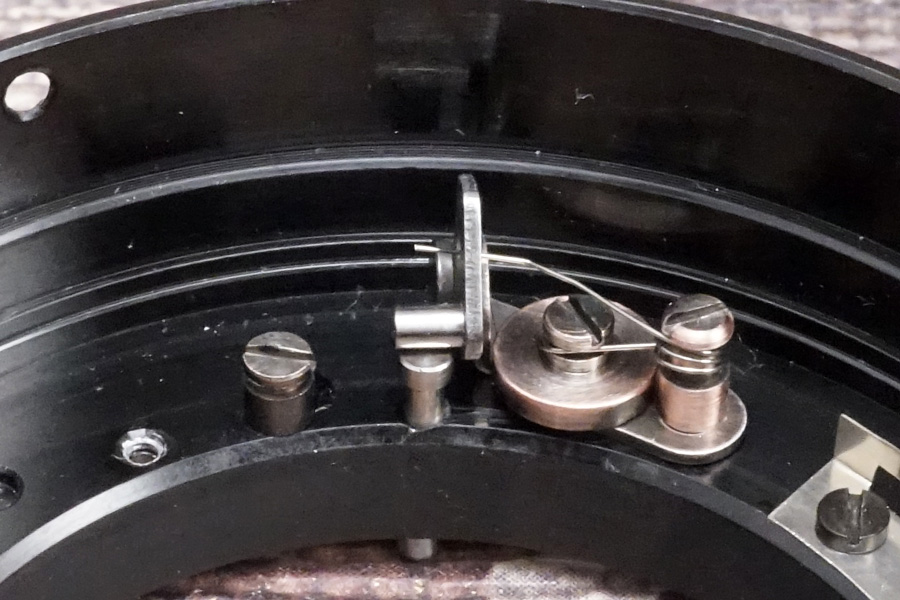

↑いよいよここからはマウント部の組立工程に移ります。いつもネット上で案内されている (最近はYouTubeでも流れていますが)(汗)、分解組み立てのサイトを観ていると・・実は或る1つの疑念に到達します!(笑)

↑いよいよここからはマウント部の組立工程に移ります。いつもネット上で案内されている (最近はYouTubeでも流れていますが)(汗)、分解組み立てのサイトを観ていると・・実は或る1つの疑念に到達します!(笑)

・・どうして皆さん、マウント部の整備を放置するのでしょうか???(笑)

様々なオールドレンズの分解整備説明サイトで、どういうワケか皆んな申し合わせたように、マウント部の解体をせずにそのまま組み上げてしまいます(笑)

多くの場合でマウント部内部には (特にM42マウント規格品となればなおさらに) 絞り羽根制御機構部がギッシリ詰まっているハズなので、半世紀を超えて来ている個体のそれら制御機構部を、どうして誰もキレイにしてあげようと考えないのか、不思議でならないのです・・(汗)

実際今回の個体も、前述したプロの整備者の所為によって、最も肝心な構成パーツが痛めつけられていたことが判明し、今回のオーバーホール/修理によって救出でき・・今、ホッと一安心しているところです!(祈)

❶ A/Mスイッチ環 (黄銅材)

❷ 制御環、兼設定絞り値伝達環 (黄銅材)

❸ マウント部 (アルミ合金材)

❹ 絞り連動ピン機構部 (アルミ合金材)

❺ 絞り連動ピン連携アーム機構部 (ステンレス材)

❻ A/Mスイッチ (樹脂材)

これらの中で、❹の機構部を除いて、全てが「Super-Takumar 50mm f/1.4」の「第2世代」から引き継ぐ同一の構成パーツ群だったりします!(驚)

逆に言うなら❹の一部もそのまま継承していますが、新たな機能が加わっている為、追加のパーツが付随しています。

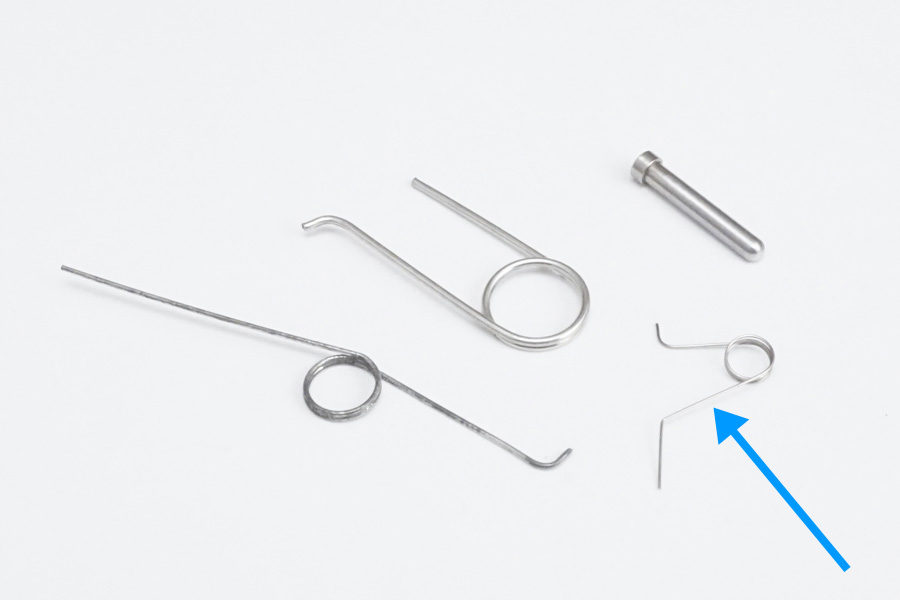

↑肝心な絞り連動ピンを❹に含めるのを忘れてしまいました (上の写真右上)(笑)

↑肝心な絞り連動ピンを❹に含めるのを忘れてしまいました (上の写真右上)(笑)

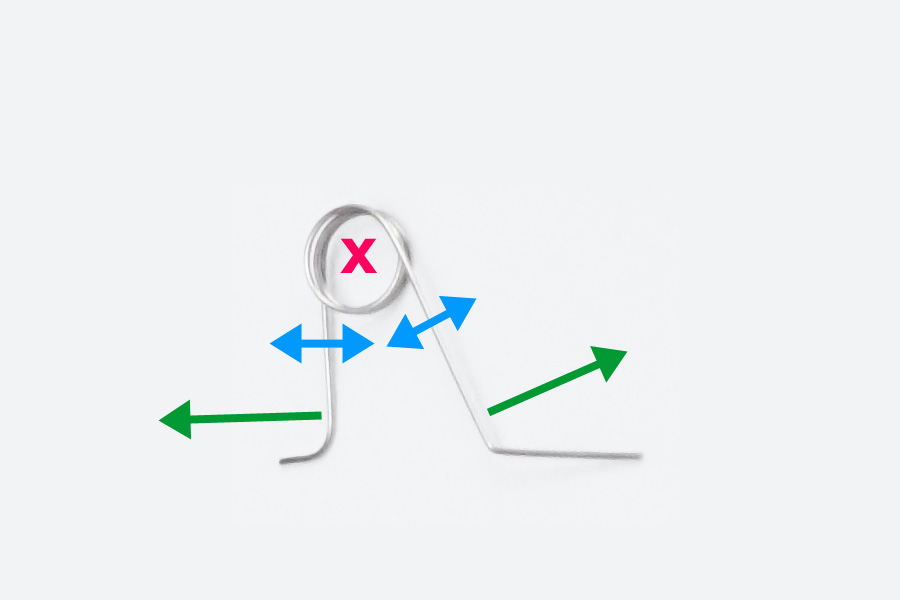

マウント部内部に使われている捻りバネです。この中でブルー色の矢印で指し示している箇所の捻りバネが、今回当方が発見した瑕疵内容の一つ「絞り羽根の動きが緩慢」と言う問題の原因箇所でした(涙)

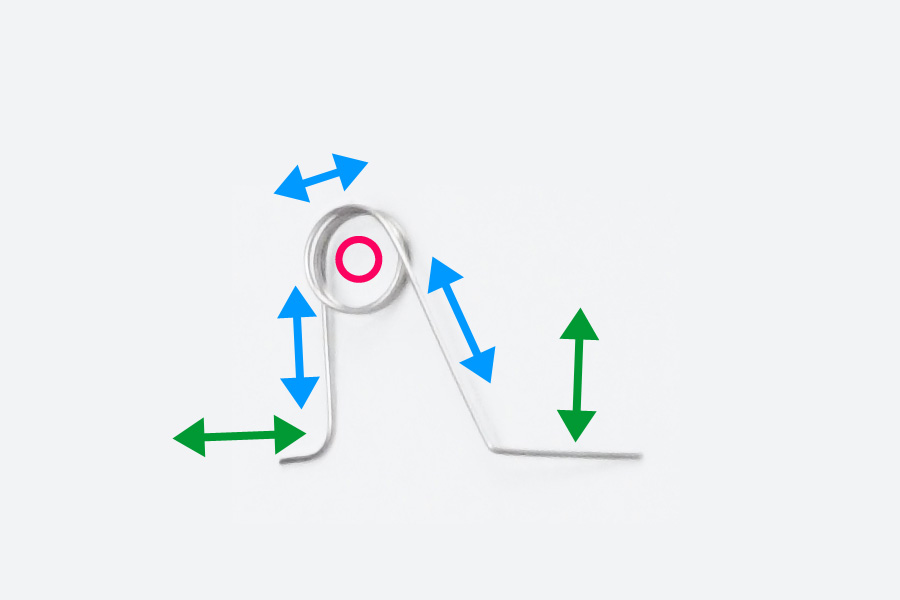

↑上の写真などは、皆さんにはどうでも良いのでしょうが、当方には一番重要な話です(笑)

↑上の写真などは、皆さんにはどうでも良いのでしょうが、当方には一番重要な話です(笑)

このタイプの捻りバネは〇印の箇所に金属棒が刺さり、軸として機能します。その軸に対して「八の字」のようにチカラがバネ材の先端部分まで到達したり、逆に反発するチカラが軸方向に向かって戻ってきたりと、互いにチカラの伝達を行うバネ種です (ブルー色の矢印)。

その結果「八の字」のように広がったり縮んだりする反発力を与えている方向性がグリーン色の矢印で示されています。

・・このような状態が「正常」なのですッ!

↑ところが、今回の個体を過去メンテナンス時に整備した整備者は、上の写真X印の箇所に刺さる金属棒と、この捻りバネの螺旋状に巻かれている箇所を「固着剤を使って固めてしまった」のです!(汗)

↑ところが、今回の個体を過去メンテナンス時に整備した整備者は、上の写真X印の箇所に刺さる金属棒と、この捻りバネの螺旋状に巻かれている箇所を「固着剤を使って固めてしまった」のです!(汗)

するとこの捻りバネの反発力が働く方向性が変わってしまい、正規の正しい方向にチカラが働かなくなります(涙)

本来「八の字」の先端に向かって双方向に伝達されていたチカラは、ご覧のようにグリーン色の矢印と同じ方向だけにしか働かなくなってしまい、ブルー色の矢印の方向が変わってしまったのが分かると思います(涙)

つまりこのタイプの捻りバネは「八の字」の先端部分で反発しながらも、実は軸部分にまでチカラを戻してきて「螺旋に巻かれている部分で反発力を相殺させている」原理なので、この巻かれている箇所を固着剤で固めてしまうと「螺旋巻きの相殺機能が一切働かずに、ひたすらにバネ材の反発耐性だけに頼って機能するしか手がなくなる」・・・・から、経年劣化してしまうのです!(涙)

実はこのように捻りバネの使い方を全く理解していない整備者が非常に多く、螺旋巻き部分の「固着剤」塗布はもちろん、逆に「八の字先端部分」をやはり「固着剤」で固めてしまう場合もあります(涙)

もしも「八の字の先端」部分を固定するべきなら、先端をこのようにスライドするよう (固定されないよう) 真っ直ぐに伸ばして製品設計者は設計してきたりしません!(汗)

・・どうしてそういう事柄が分からないのでしょうかねぇ~、マジッで呆れますッ。

この捻りバネの「八の字」の先端は、その引っかかっている先で、やはり互いに擦れ合っている必要があり、そこを固めてしまったら「螺旋巻きに戻るチカラが消えてしまう=純粋な反発力だけしか頼れなくなる=その捻りバネの寿命が短くなっていく」と言う、このような悪の連鎖にハマっていく運命を辿ることになります(涙)

詰まる処、リアルな現実に今現在もまるで同じままですが、こういう整備者達というのは「な~んにも考えずに作業している」ワケで、整備と言いながら整備になっていません(笑)

今回のオーバーホール/修理で取り外したこれら捻りバネ類を、全て溶剤で洗浄して「塗布されていた固着剤を完全除去」したところ、まるでウソのように適切な反発力で絞り連動ピンが反応し、合わせて当然な話ですが、絞り羽根の開閉動作が俊敏に戻りました!(祈)

このように非常に細かい事柄にまでいちいち気を配って、過去メンテナンス時の整備者の不始末の尻拭いだけしかしていない当方って・・まるでアホ丸出しではアリマセンか???(恥)

実際、巷のプロの整備者のような高尚な高い技術スキルを、当方は何一つ身につけていませんから、巷で『転売屋/転売ヤー』とか「整備者モドキ/整備者崩れ」と揶揄されているのは、何とも反論できないのです・・恥ずかしいッ!(恥)

↑マウント部内部の写真ですが、既にほぼ全ての制御系パーツを取り外してあります。然しご覧のように「固着剤」のせいで化学反応が起きてしまったのか、固着剤が塗布されていた箇所が変質しています(泣)

↑マウント部内部の写真ですが、既にほぼ全ての制御系パーツを取り外してあります。然しご覧のように「固着剤」のせいで化学反応が起きてしまったのか、固着剤が塗布されていた箇所が変質しています(泣)

そもそもこれらの構成パーツがセットされる箇所に、製産していた光学メーカーは「固着剤」など塗布していないと思います(汗)

どうして塗布していない場所に「固着剤」を塗りたがるのでしょうか???

↑絞り連動ピン機構部の原理ですが、マウント面から飛び出ている絞り連動ピンが押し込まれると、そのチカラが㊧のカムに伝達されます (グリーン色の矢印)。

↑絞り連動ピン機構部の原理ですが、マウント面から飛び出ている絞り連動ピンが押し込まれると、そのチカラが㊧のカムに伝達されます (グリーン色の矢印)。

絞り連動ピンが押し込まれると、カムが持ち上がり、絞り連動ピンがマウント面から飛び出していくと、再びカムが降ります。つまりこの㊧のカムは、絞り連動ピンと言う「直進動するチカラ」を「水平方向のチカラに変換している」目的と役目なのが分かりますね(笑)

↑取り外していた各構成パーツも全て当方の手による『DOH』が終わり、組み付けていきます。

↑取り外していた各構成パーツも全て当方の手による『DOH』が終わり、組み付けていきます。

問題の (前のほうで解説した) 捻りバネが再び登場しました! 当初バラした直後は、オレンジ色の矢印で指し示している箇所に「固着剤」で固められていたのです(涙)

現状はご覧のとおり「固着剤」などで固めないので、ブルー色の矢印のような相互方向での適切なチカラが及ぶように戻りましたッ!(祝)

このブルー色の矢印のチカラが働いている時、この螺旋巻き部分は「極々僅かに浮き上がっている」ワケで、だからこそ螺旋状に巻き上げて反発力をそこで相殺させているのです。

するとグリーン色の矢印で指し示すように、絞り連動ピンが押し込まれてグリーン色の矢印のチカラが伝達された時、カムが横運動に即剤にチカラを変換して伝え「カムは連携アームにそのチカラを伝達させて役目を完了」します。

その役目が終わった際に「赤色矢印で指し示している方向に向いた捻りバネのチカラが及ぶので、絞り連動ピンは再びマウント面から飛び出ようとする」のが・・原理なのであり、そういう製品設計なのです(汗)

ところがこの時、例えばマウントアダプタに装着していた場合、実は絞り連動ピンは一切飛び出さないままを維持しなければいけなくなります(泣)

この時に螺旋巻き部分を「固着剤」で固めてしまっていると、バネ材の耐性をひたすらに短命化させているだけと言う道理に繋がっているのが・・ご理解頂けますか???(涙)

つまりたったの1箇所、この捻りバネの軸部分を「固着剤」で固めてしまったが為に、全てのチカラの方向性が狂ってしまい、結果的に「絞り羽根開閉異常 (と言っても緩慢なだけですが)」と言う瑕疵が発生していたのです!

オールドレンズを整備するというのは、こういうことであり、内部に用意されているあらゆる構成パーツにはその目的と役目が必ず在るワケで、それをちゃんと担保させようと試みずに、単にバラした時の逆手順で組み上げてしまったり、或いは今回の個体のようにありとあらゆるネジ類に「固着剤」を塗ったくる考え方ッて・・間違っていると思うのです(涙)

そう言う意味で、今ドキのYouTubeヨロシク、分解事例を観ただけで知った気になってバラされてしまっているオールドレンズ達に思いを馳せると・・マジッでやるせない気持ちでいっぱいです。

何故なら、そういうオールドレンズ達ッて、間違いなく己が運命の終末にひたすらに向かっているだけで、整備とは名ばかりに『絶滅危惧種』としての最後の役目を果たしているだけと言う宿命に・・悲しすぎる、哀しい!と感じてしまうのは、おかしいのでしょうか???(涙)

そういう「自分だけ良ければいい」と言う考え方に・・真にやるせない思いしか残りません(涙)

歳を取ると涙もろくなってダメですね・・(汗) これから先50年後には、おそらく現在市場流通している個体数は半減してしまっていると容易に妄想できます(涙) 先ずは第一に光学系の、特に蒸着コーティング層の耐性が既に限界値を迎えていますッ。

ニッチな技術や工夫に活路を見出される、非常に稀有な企業様がいらっしゃいましたら、是非、是非「蒸着コーティング層剥離機」その後処理の「簡易再蒸着シート (加熱自己融着式)」のような発明/開発に道を開いて頂きたいのですッ!・・切にお願いしますッ!(祈)

そうすれば『絶滅危惧種』への微かな、僅かな希望の光も見えてくると言うものです・・(祈)

光学ガラスレンズを「ガラス研磨」してしまうには、当方の研究とChatGPTの検証計算の結果「僅か2面しか光学設計を担保できる許容が残されていない」ことを知った為、そう簡単にガラス研磨してはイケナイことを知りましたッ。詳細は当方ブログ『第74話:ガラス研磨と許容誤差値との鬩ぎ合い・・』で説明しています。

↑実際にマウント面から飛び出ている絞り連動ピンが押し込まれると、こんな感じでカムが動きます。

↑実際にマウント面から飛び出ている絞り連動ピンが押し込まれると、こんな感じでカムが動きます。

↑他の制御系パーツもどんどん組み付けていきます(笑) 今回のモデル「第3世代」で新たに追加された機能としてグリーン色の矢印で指し示している箇所に「設定絞り値伝達アーム (の溶接)」や「オールドレンズがフィルムカメラに装着されたことを確認するロック解除機構」などが追加になっています。

↑他の制御系パーツもどんどん組み付けていきます(笑) 今回のモデル「第3世代」で新たに追加された機能としてグリーン色の矢印で指し示している箇所に「設定絞り値伝達アーム (の溶接)」や「オールドレンズがフィルムカメラに装着されたことを確認するロック解除機構」などが追加になっています。

ところがそれら以外の他の全ての構成パーツは、何から何までぜ~んぶ「第2世代」と100%同一のままの構成パーツなのです。だから残パーツの流用が実現できるのです!(祈)

・・本当に素晴らしい製品設計概念です! 憧れますね、こういう概念って!(祈)

↑最後に「(絞り連動ピン) 連携アーム」をセットします。するとそのアーム先端部分に備わる「開閉爪」が、実は鏡筒から飛び出ている「開閉アーム (金属棒)」をガシッと掴んで離さなくなる為、絞り連動ピンと連携した (前述した) カムが「伝達アーム」を横方向に押し込む結果「連携アーム」がオレンジ色の矢印の分だけ移動することで・・絞り羽根が開閉動作する・・仕組みです。

↑最後に「(絞り連動ピン) 連携アーム」をセットします。するとそのアーム先端部分に備わる「開閉爪」が、実は鏡筒から飛び出ている「開閉アーム (金属棒)」をガシッと掴んで離さなくなる為、絞り連動ピンと連携した (前述した) カムが「伝達アーム」を横方向に押し込む結果「連携アーム」がオレンジ色の矢印の分だけ移動することで・・絞り羽根が開閉動作する・・仕組みです。

その時、いったいどれだけ絞り羽根を開閉させれば良いのかを決めているのが、ブルー色の矢印で指し示している箇所に用意されている「制限キー」であり、要は絞り環と連結している結果、設定絞り値まで絞り羽根を開閉させる「移動量 (グリーン色の矢印) がこの連携アームの移動量と一致している仕組み」と言う製品設計なのです!(祈)

このように各構成パーツや各部位は全てが必ず連携して、たったの一つだけの仕事だけを完璧にこなす為だけに機能しています・・そのたったの1つの仕事とは「チカラの伝達」なのですッ!

オールドレンズの内部で各部位の正常動作を司るのは「正しいチカラの伝達の担保」であり、その為だけに様々な構成パーツを経由させて、一部で失ってしまったチカラを復活させて、或いは倍増させて、適切に伝達させていくのですッ。

それは各部位の制御で「失うチカラ」と「復活するチカラ」のバランスであり、そこに介在するのが「捻りバネ」などのバネ材であったり、或いはスプリング系だったりするので、それらチカラに関わる全ての要素について、真正面から挑まない限り「本来在るべき姿」として仕上げられることは・・アリマセン(涙)

捻りバネを即座にペンチで曲げてしまったり、今回のように不必要な「固着剤」で執拗に固めてしまったり、削ったり切ったり・・どうしてそういう「製産時点に本来処置していなかったであろう所為」に公然と平気で及ぶのか、真に哀しいと言うしか無いではありませんかッ(涙)

↑絞り連動ピンと絞り羽根との連携動作系も正常に戻り、絞り環をセットしました。

↑絞り連動ピンと絞り羽根との連携動作系も正常に戻り、絞り環をセットしました。

↑基台を組み付けます。この時に鏡筒から飛び出ている「開閉アーム」と「開閉爪」が噛み合って、ようやく絞り羽根開閉動作と絞り連動ピンが連動します!

↑基台を組み付けます。この時に鏡筒から飛び出ている「開閉アーム」と「開閉爪」が噛み合って、ようやく絞り羽根開閉動作と絞り連動ピンが連動します!

↑光学系前群を光学清掃してから、無限遠位置の実写確認に進み、OKであればフィルター枠を組み付けて・・いよいよ完成です!(祝)

↑光学系前群を光学清掃してから、無限遠位置の実写確認に進み、OKであればフィルター枠を組み付けて・・いよいよ完成です!(祝)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。残ってしまった瑕疵内容は以下のとおりです・・・・・・。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。残ってしまった瑕疵内容は以下のとおりです・・・・・・。

《残ってしまった瑕疵内容》

❶ 光学系内にカビ除去痕が複数残っており、一部は光に翳すと菌糸状の薄いクモリを帯びたカビ除去痕として視認できる。

❷ 光学系後群内2枚貼り合わせレンズの、絞りユニット側の面に、中央付近に薄い微かなクモリが残っています。これはカビの繁殖によるものではなく「蒸着コーティング層の経年劣化」であることを確認した為、光学清掃しても除去できませんでした。除去するには『ガラス研磨』が必要ですが、蒸着コーティング層を剥がすことになる為、オススメしません。

他は、ガタつきや絞り羽根の緩慢動作含め、何もかも解消しています。

↑ほぼスカッとクリアに戻っていますが、カビ除去痕でもあるものの、光に反射させて光学系内を覗き込むと「清掃時の拭き残し痕」のような跡や、微細なキズ状が見えたりしますが、それらのほとんどが実はカビ除去痕であり、LED光照射するとそれらの位置が一致するので分かります。

↑ほぼスカッとクリアに戻っていますが、カビ除去痕でもあるものの、光に反射させて光学系内を覗き込むと「清掃時の拭き残し痕」のような跡や、微細なキズ状が見えたりしますが、それらのほとんどが実はカビ除去痕であり、LED光照射するとそれらの位置が一致するので分かります。

また「ブラウニング現象」による「赤褐色化」は、UV光照射により半減程度ですが改善しています。黄色っぽい写りの対策は、冒頭解説のとおりカメラボディ側の「AWB設定」にてホワイトバランスを適正化させて頂ければ解消します。「赤褐色化」も半減できている為、凡そコントラストへの影響も抑えられていると考えます。

然しこれら「ブラウニング現象」は再びまた数年後には進んでいますから、その際は太陽光に晒してあげれば改善が期待できます。但し夏場だったりすると「ブラウニング現象」云々よりも「2枚貼り合わせレンズのバルサム剤の溶解」の懸念が高まりますから (何故なら、経年が進んでいるから) 夏場は避けたほうが良いですッ。

また夏場のエアコンが効いた部屋から出た時、或いは冬場で帰宅した時などの「結露」にも十分ご留意下さいませ (つまり冬場だけではアリマセン)。

それは蒸着コーティング層に相当なクラック (非常に微細な亀裂) が既に無数に入っている為、それらクラックにカビ菌糸が根を下ろしかねないからです(怖)

カビ菌糸が望むのは水分質の中の栄養分ですから「結露」によって溜められてしまった水分質を糧にして、カビ菌糸の繁殖が始まってしまいます(怖)

意外と皆さんは「結露」に意識が向きませんが(涙)、結構蒸着コーティング層にとっては「天敵」だったりしますから・・是非とも皆さん自身のおチカラを拝して「延命処置」にご尽力頂きたくお願い申し上げます!(祈)

↑後群のカビ除去痕も複数残ったままです・・申し訳ございません!

↑後群のカビ除去痕も複数残ったままです・・申し訳ございません!

また瑕疵内容の❷が残っています・・スミマセン!

上の写真について解説します。先ず赤色矢印が指し示している箇所に刻印されているのが「社内コード」です。「37902」と言う製産管理計画番号の中の一部の製産ロットに含まれていたことを示しています (実際この個体の製産ロットは、調べると第51番の4,620本の中の一つでした)。

次にグリーン色の矢印が指し示している箇所に飛び出ている少々大きめのアームが「設定絞り値伝達アーム」であり、この「第3世代」から新たに附加された機能です。製品設計としてはマウント部の開口部の一部をさらに研削して、そのアームの駆動域を用意しています。

さらにブルー色の矢印で指し示している箇所に (見えていませんが) とても小さなロックボタンが飛び出るようになり、このオールドレンズがマウントに装着されたことを確認する目的と役目として、これも新規に装備しています。

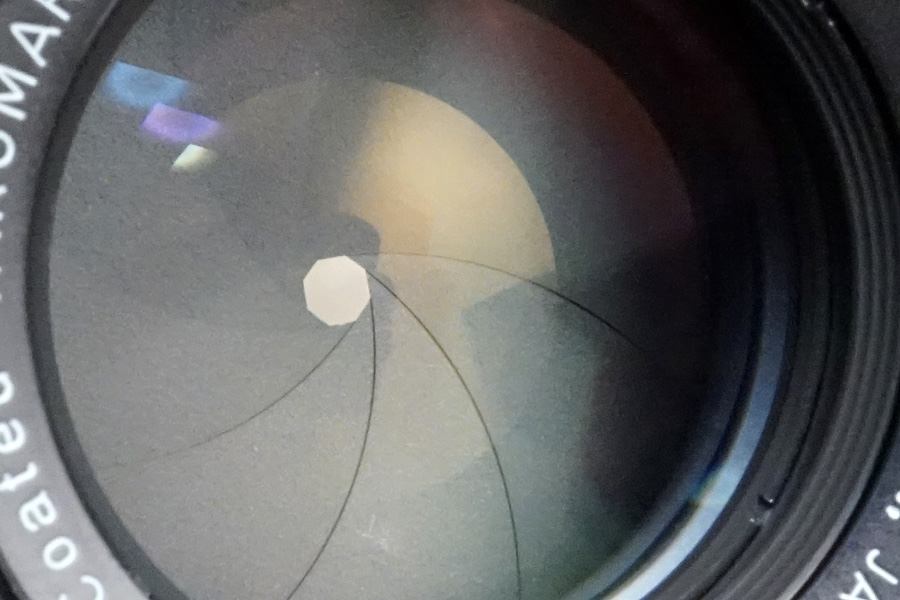

↑8枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正八角形を維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

↑8枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正八角形を維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

当初バラす前時点に発生していた、マウント面から飛び出ている絞り連動ピンの押し込みに対する緩慢な動きも適正に戻っており、小気味良く反応してくれています。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」ですが、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」ですが、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

また当初バラす前時点に起きていた距離環を回した時の僅かなガタつきも解消できています。現状、気持ち良くピント合わせができるようになっています。

↑残ってしまった瑕疵は、前述の❶と❷になりました・・申し訳ございません!

↑残ってしまった瑕疵は、前述の❶と❷になりました・・申し訳ございません!

カビ除去痕については順光目視ではなかなか見つけられないレベルですが、光に翳すと視認できます。然し撮影する写真への影響はだいぶ低減できているレベルなので、気にされなくても大丈夫です。

さらに光学系後群側の第4群2枚貼り合わせレンズの蒸着コーティング層に残っている、コーティング層の劣化/変質は、ちょうど中心部辺りに非常に薄いクモリを帯びている為、これは光学清掃では全く除去できず、ガラス研磨で剥がす以外に手がありません(涙)

当方では処置できない変質なので、このままに組み上げています・・申し訳ございません!

写真への影響は、入射する光の加減によっては「フレアの発生率が高くなる」懸念として指摘できますが、その際は絞り値で調整するか、フード、或いは遮光板などを活用させて光加減を調整するしか方法が無いと思います。申し訳ございません。

無限遠位置は当初バラす前時点と同じですがピタリの位置です。特に解像感なども変化していませんし、ピント面の際立ち感にも変化がありません。

無限遠位置 (当初バラす前の位置に同じ/ピタリの状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

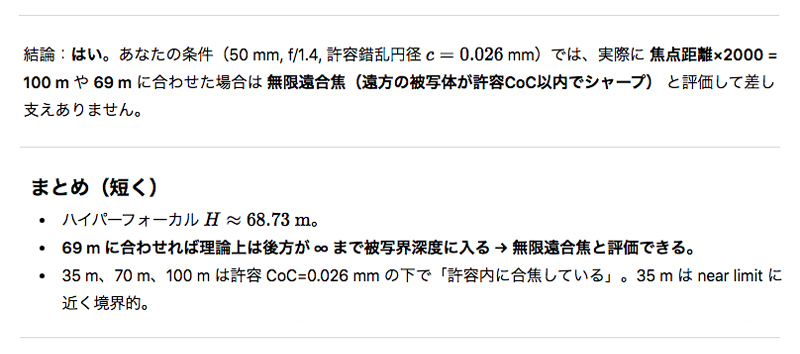

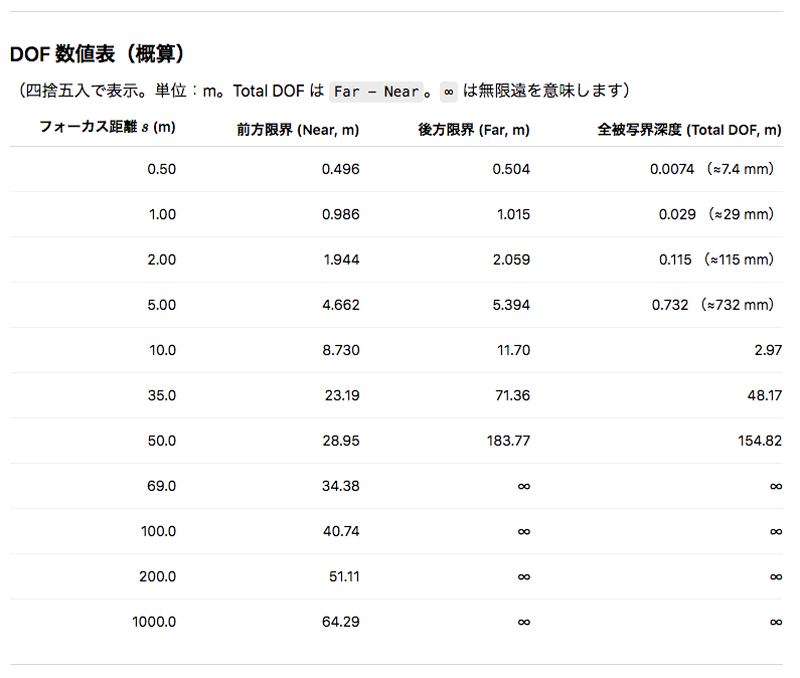

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f1.4、被写体までの距離:69m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:34m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、40m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の70m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

…………………………………………………………………………

なおこれら計算値に基づく無限遠位置の確認については、その適正をChatGPTでも確認できています。特に流行りの「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと確かめられるのか、光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、そういう疑念が残りますし、最低限人工星コリメーターによる検査は「10m以上」の実効距離が必要になります。

なお撮影時の対角画角としては、計算すると35㎜判フルサイズ36㎜ x 24㎜にて「対角画角:46.793°」になります。

これらの計算値が適正なのかについて、ChatGPTに検証してもらいました。

↑実際に今回扱った「Super-Multi-Coated TAKUMAR 50mm f/1.4」で想定した「DOF検証」をChatGPTに実行してもらいました。

↑実際に今回扱った「Super-Multi-Coated TAKUMAR 50mm f/1.4」で想定した「DOF検証」をChatGPTに実行してもらいました。

↑結果、実効距離 (実際の被写体を想定した距離のこと) 69m以上の遠方で全被写界深度が「∞」になっている (一番右端の項目) ことが計算値から確認できました。

↑結果、実効距離 (実際の被写体を想定した距離のこと) 69m以上の遠方で全被写界深度が「∞」になっている (一番右端の項目) ことが計算値から確認できました。

するとこのモデル「Super-Multi-Coated TAKUMAR 50mm f/1.4」は、開放f値のままに (つまり完全開放状態のまま) 70m以上離れた被写体を撮影すると、完全に無限遠撮影できていることが分かります。

さらに考察を進めて「それでは、他の絞り値の時の全被写界深度の有効実効距離がどのうなるのか」調べた処、以下になりました。

◉ 答え:f/1.4 ~ f/16までの全ての絞り値で、69mから先について「∞」と判定。

・・と言うことで、このモデルでの実写に際し、70m以遠の被写体については、被写体より後方が全て「∞」に値すると理解できました(汗)

当方は近接撮影側を意識しています。これは実際の撮影時に「無限遠にこだわった撮影」はそれほど多くないか、或いは風景写真を求めているのかなどの特定の意識が働いている時に、無限遠方向の被写体が狙われていると考えている為です (もしも違和感があるなら申し訳ございません)。

従って実写に於ける「∞」判定についても、今回は具体的なモデルを指定して (想定して) 検証値を計算してもらいました(汗)

然しこれはあくまでも、今ドキのデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラの中で「最も発売機種が多いと想定されるフルサイズ機 (36mm x 24mm) の24MP (6000 x 4000画素)」を想定した計算値なので、捉え方としては・・・・・・、

フィルムカメラ ~ 24MP画素のデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラまでを対象

・・と認知して頂くのがヨロシイと言う話になります。

するとさらに高画素なカメラボディでの想定だとどうなるのでしょうか・・???

答えは、f/1.4 ~ f/2:100m以遠、f/2.8 ~ f/16:69m以遠・・と言う計算値を導き出しました。

つまり50MP (8256 x 5504画素) のカメラボディをお使いの方や、61MP (9504 x 6336画素) の方は、撮像素子のピッチがもっと細かい為、それを勘案した許容錯乱円の数値を設定し直す必要があると言う話を・・今語っています(笑)

もちろん実際に設定絞り値f/1.4 ~ f/2辺りのままに、無限遠撮影をする意義があるのか・・と言う問いは想定できますが(笑)、それはそれ計算の世界では該当しないのでここは無視します(笑)

するとここに1つのポイントが隠されており、皆さんが「∞がぁ~!∞がぁ~!」と騒ぐその根拠には、オールドレンズ側の実装光学系の格納時の適性が求められると同時に、お使いのカメラボディ側撮像素子数との整合性も求められるのだと言うことに成らざるを得ません・・!(汗)

逆に指摘するなら「理論上の無限遠位置:100m (つまり焦点距離 x 2000倍)」であれば、使っているカメラボディ側の撮像素子画素数に囚われずに、或いはフィルムカメラまで含めて数多の撮影シ~ンに無限遠合焦を求められると言う計算値を手に入れられたことを・・表しています!(笑)

もちろんその実効距離はf/1.4 ~ f/16の全ての絞り値で「真の∞」を担保できます。

逆に言うなら、設定絞り値f/1.4 ~ f/2辺りでの無限遠撮影に魅力を感じない人は、むしろどのようなカメラボディをお使いでも、ご自分が撮影される時、設定絞り値はf/2.8以上を執っているハズなので、その時は70mも離れていれば十分な無限遠撮影に至っていると捉えて良いことになりますね(笑)

こういう捉え方って、今まで意識したことが・・ありますか???(笑)

たまには光学面から探ってみるのも、また確実性が確認できてより楽しみ感を増す一助になるやも知れませんョ(笑)

・・オールドレンズッて、本当に楽しいですねッ!(祈)

↑当方所有マウントアダプタに装着すると、指標値がほぼ真上位置に合致しています。

↑当方所有マウントアダプタに装着すると、指標値がほぼ真上位置に合致しています。

↑当レンズによる最短撮影距離45cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離45cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

ご覧のようにホワイトバランスの調整を執っていない為、全体的に黄色味がかった印象の写りになっているのが分かりますが、この画は当初バラす前時点の実写に比較すると、明らかにマシになっている気がしますし、もっと言うなら、当初バラす前時点の実写時にはカビの影響をモロに受けていた為、上の仕上がり後の実写よりも僅かに低コントラストだったようにも記憶していますッ。

「ブラウニング現象」の影響が半減程度までしかUV光照射で改善しなかった為、このように黄色味がかっていますが、それ以前に実は被写体であるミニカーの色味が「朱色にだいぶ寄ってしまっている」偏重を視認できますから、やはりAWB設定による微調整は必須ですね(汗)

但し、冒頭で解説した波長に依存する要素なので、この色調の偏重については必ずしもAWB設定で適切化できるとは限りませんッ。ご自分の眼でチェックしていくしか手がありませんね(泣)

今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いましたッ! 都合3本について本日厳重に梱包の上、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。