🅰

![]()

1930年 (昭和5年) 東京都渋谷区隠田 (安田町旧称) 1-135番地に於いて、20歳からLeica I型 (A) を使っていた (裕福な家庭に生まれた) 鈴木作太氏により創設され、技術部長に当時の日本光学 (現Nikon) に在籍し「浜野紅 (べに)」と呼ぶ特殊な光学ガラスレンズ研磨剤を開発した、当時の日本で草分け的なレンズ研磨技師であった「浜野道三郎」氏を引き抜き、1941年光学設計技師 (後に部長) 兼役員として携わったようです (創設時役員8名、従業員5人)。

1930年 (昭和5年) 東京都渋谷区隠田 (安田町旧称) 1-135番地に於いて、20歳からLeica I型 (A) を使っていた (裕福な家庭に生まれた) 鈴木作太氏により創設され、技術部長に当時の日本光学 (現Nikon) に在籍し「浜野紅 (べに)」と呼ぶ特殊な光学ガラスレンズ研磨剤を開発した、当時の日本で草分け的なレンズ研磨技師であった「浜野道三郎」氏を引き抜き、1941年光学設計技師 (後に部長) 兼役員として携わったようです (創設時役員8名、従業員5人)。

・・創業時の主な仕事は、下請けの立場としての光学ガラスレンズ研磨作業だったようです。

息子の鈴木健男氏の話に拠れば[1]、後の1956年 (昭和31年) にズノー光学工業に改称した際の逸話があり、巷で語られている「頭脳」以前の内容が説明されていました。父親である創業者鈴木作太氏の先祖が、戦国時代の武将「畑 六郎左衛門 時能 (はた・ろくろうざえもん・ときよし)」の末裔であり、その名前「時能」で「ジノー」と読むのを「頭脳」にかけて「ズノー光学工業」に改称したのが真の由来だったようです・・(汗)

参考:※https://yashicatlr.com/より

…………………………………………………………………………

鈴木健男氏の説明によると、1930年 (昭和5年) の創業時は「帝国光学研究所」としての開設がスタート地点です。戦前から既に光学製品を開発し生産していたようですが、戦時中 (1941年) 大日本帝国海軍より「爆撃機用射爆照準器向けの非常に明るいレンズ」の開発要請があり、それを開発したのが始まりだったようですから、wikiや巷のネット上で語られている「薄暮時の航空探索用」とするなら、海軍艦艇からの索敵や航空警戒、或いは空母などに航空機が帰還する際の哨戒任務用に使われていた、艦載の「大型対空双眼鏡」の部類を指すことになり全く異なるように思います。

実は確かに「薄暮時の航空探索用」と特定して開発に10年かかったと説明している記事を発見しましたが、いわゆる工業会の動向を簡単に紹介する枠に含まれていた新聞記事であり、一次情報或いは二次情報としても信憑性が低いです。それよりも鈴木健男氏の話のほうが信憑性が高いのではないでしょうかッ。

これら艦載用大型対空双眼鏡は、概ね80mm~120mmくらいの中望遠レンズ~望遠系の光学設計が求められる為、もしも巷で語られている説明を信ずるなら、そのような巨大な光学製品は、鈴木健男氏が話す艦載機用 (艦上攻撃機や艦上急降下爆撃機) の射爆照準器に使うには適していません。

↑何故なら、射爆照準器は非常に小さく海軍からの要請となれば艦上攻撃機 (㊧) か、艦上急降下爆撃機 (㊥)、或いはせいぜい陸上攻撃機 (㊨) に装備する想定の射爆照準器になるハズなので、狭角の高倍率レンズが (明るいf値として) 求められていたことを語っていると考えられます。

然しその時、それら艦上攻撃機の例えば97式艦上攻撃機の場合 (㊧)、運用は水平爆撃と雷撃の2種類になります。水平爆撃は進入高度も爆撃高度も同じで2,000m~3,000m辺りを基準としていたと考えられますから、射爆照準器を使うものの事前の計算値を基に照準を合わせていくようです。一方の雷撃時は、進入高度を30m~60mでとりつつもその直後の雷撃高度となれば、凡そ海面から10m~20mしか当時の九一式航空酸素魚雷 (1931年採用) は投下できなかったハズなので (魚雷最後尾の水平垂直尾翼にワザワザ敢えて木製のラワン材で大枠を装着して、動力部を浮力確保させていたくらい)、その際の照準器は操縦者の面前に用意されていた簡易照準器を使い、爆撃手の合図の下、投下レバーをひいて魚雷を投下していたと思います。従って水平爆撃時と雷撃時とでは使用する照準器が異なっていたことになります。[2]

然しその時、それら艦上攻撃機の例えば97式艦上攻撃機の場合 (㊧)、運用は水平爆撃と雷撃の2種類になります。水平爆撃は進入高度も爆撃高度も同じで2,000m~3,000m辺りを基準としていたと考えられますから、射爆照準器を使うものの事前の計算値を基に照準を合わせていくようです。一方の雷撃時は、進入高度を30m~60mでとりつつもその直後の雷撃高度となれば、凡そ海面から10m~20mしか当時の九一式航空酸素魚雷 (1931年採用) は投下できなかったハズなので (魚雷最後尾の水平垂直尾翼にワザワザ敢えて木製のラワン材で大枠を装着して、動力部を浮力確保させていたくらい)、その際の照準器は操縦者の面前に用意されていた簡易照準器を使い、爆撃手の合図の下、投下レバーをひいて魚雷を投下していたと思います。従って水平爆撃時と雷撃時とでは使用する照準器が異なっていたことになります。[2]

㊨図は「爆撃照準具概論」(著者:愛宕通英 著) からの抜粋ですが、どの形式の射爆照準器を指しているのか不明です (戦前ドイツCari Zeiss (Jena) 製やC.P.Görz製、イギリス製など複数採用していた為)。然し非常に分かり易く記載されている為、引用しました。赤色矢印で指し示している箇所に配置されている、いわゆる一般的に言う処の対物レンズに該当する光学ガラスレンズについて「明るいレンズがほしい」との海軍からの要請だったことがこの図から分かります (着色と赤色矢印は当方の手による差し入れ)。

・・つまりこの射爆照準器は、水平爆撃時に使う照準器になります。

一番下部に斜め状に傾いている筒の中に仕込まれているのは、仰角制御機構でプリズムを回転させて射爆時の仰角を計算値に合わせます。その写像を次のプリズムで垂直方向に方向変換、赤色矢印で指し示している箇所の光学ガラスレンズを透過した写像が「正立像変換レンズ群」を透過して、接眼レンズへと向かい最終的に覗き込んでいる爆撃手の目に捉えられる仕組みのようです (一番上に覗き込んでいる爆撃手の眼が描かれている)。

・・結果、平凸レンズの向きで設計されるべき概念なのが、ここでようやく理解できました(恥)

もちろん年代として1941年には全く該当しませんが、射爆照準器の概念や一例程度なら、この図からも多少なりとも掴めると思います (おそらく鈴木健男氏が語っていたのは、採用年度が同一の97式射爆照準器の話だったと思われるので、設計は全く違います)。この仕組みを一眼 (レフ) フィルムカメラにあてがうなら、装着オールドレンズからの写像がミラーで直上に方向変換 (反射) され、凸平レンズを透過してプリズムを反射してファインダーの接眼部に正立像として至っているとの道理で考えれば理解できます。

従ってその光学系の光学設計面は、当然ながら民生品レベルの光学設計基準を採らず、専用設計になるものの、一般民生向けの35㎜判換算に変換すれば、凡そ40mm~60mmの焦点距離に該当すると考えられます。また倍率も概ね1.0倍~1.5倍程度とし、視野角は狭角でも広角でもない中庸が最も照準面で有効だったとのことです。

一方の99式艦上急降下爆撃機 (㊥) のほうになると、進入高度3,000m~4,000mから敵艦の直上手前に近接した時点で、標的艦の手前位置2,000m~3,000mから急降下爆撃進路に突入し、最後は仰角60°~80°という異常な急角度で一気に降下していき、爆弾投下高度は概ね500m~600mで投下し、一気に引き上げ操作するも降下速度から300mほどまで降下してしまい、そこから1,000m辺りまでに高度を上げていくとの話なので、多くの場合投下時の弾幕で被弾せずとも、引き上げ操作の緩上昇中 (急上昇できない) に撃たれて墜落することから「99棺爆」と、当時は呼ばれていたそうです(涙)

従って使っていた射爆照準器は前の図のタイプとはまるで別モノで、とても長い筒型形状の照準器のハズです。そしてそれは操縦者が標的を視認しながら突っ込んでいったことを意味します。

97式艦上攻撃機や天山タイプも含め搭乗員数3名、99式艦上急降下爆撃機は2名。97式艦上攻撃機の生還率は大戦全期で凡そ35%~40%、99式艦上急降下爆撃機は僅か25%~30%とのことなので、戦闘損失機としてこれら2つの爆撃機だけでカウントしても、4年間で凡そ5千人以上が帰らぬ人だったことになります(涙) もっと言うなら帰還したものの、特に一番狙われやすい後部座席に座る、後部銃手 (当時の一般的な呼称) の致死率は相当高かったようです(涙)

実際記号的推論形式を使い推定値を計算すると、特に99式艦上急降下爆撃機の後部銃手の死亡率は「約80%~90%」と言う異常に高い数値の統計値になりますから「99棺爆」との通称も、まるで的中していたとしか受け取れません(涙) これは爆撃対称の敵艦艇から放たれる対空射撃に被弾するよりも、敵艦隊付近に事前に待機していた敵空母の直掩戦闘機隊による襲撃に遭い、自機の後方下より (何故なら、上方になると後部銃座から銃撃されるから) 狙い撃ちされさる結果、操縦手以前に一番先に撃たれるのが後部銃手と言う話になります(涙) つまり飛んだら飛んだ分、帰ってこないと言う統計値にしかならず、どういうことなのかと思ってしまいます!(泣)

そのような状況を鑑みた時、出撃時に離陸するたびに帰ってこられないと覚悟を強いられていた時の精神性に思いを馳せると、いくら20代そこそこの年齢にしても、あまりにも過酷すぎる状況だったとしか言えません・・「今度こそ俺はお仕舞いだ」と毎回思っていたのではないでしょうか。

そんな日々を4年間も続けていた (生き延びていれば) のは、長い自分の人生の中に捉えても苦しい体験との思い出よりも、やはりPTSD (心的外傷後ストレス障害) に陥るのは人として当然なのではないでしょうか。当方にはそれが痛いほどよ~く分かりますね(涙)

他の艦上攻撃機や陸上攻撃機の生還搭乗員の話よりも、圧倒的に急降下爆撃機の特に後部銃手の話が少ないのは・・そもそも生還していなかったことも大きく影響していると知りました!(涙)

いくら航空機銃の弾とは言え、7.7mm弾ならともかく、主翼の12.7mmや20mm弾などを喰らえば、7.7mm弾の時は数十分~数時間生き存えられるにしても、12.7mm弾や20mm弾ではほぼ即死だったと考えられます(涙) 零戦撃墜王の1人坂井三郎氏は大腿部を被弾し重症を負いながら、数時間の帰還航路を飛び続けたとの精神力の持ち主であり、本人曰く「自機から眺める大海原は、飛んでいると降りて歩けるような錯覚に襲われ、風防を開けて飛び出したくなる衝動に駆られる」と語っており (つまり大海原のド真ん中に、ポツンと自分だけが停止しているように錯覚し、降りたくなることを語っています)、睡魔との闘いとともに、実際は幻覚や幻聴すら聞く始末で、並ならぬ精神性の持ち主でない限り、重症のままに空母に帰還できるなどは、実際は相当少なかったのではないでしょうか。もしかしたら多くの場合、自機の被弾損傷状況よりも、むしろ精神面での錯誤から墜落着水していったのが真実なのかも知れません(涙)

さらに陸上の海軍基地から離陸していった一式陸上攻撃機 (㊨:爆撃が主体) は雷撃もでき、たった1本の九一式酸素航空魚雷を、爆弾倉に抱えて (開扉のまま) 飛んでいき、最後の雷撃高度がやはり10m~20mmなので全く同一ですから、それは雷撃後に敵艦艇近接上空スレスレを回避航路で通過するにも撃たれまくるのは、ドシロウトでも容易に妄想できるのではないでしょうか???(涙)

・・実際生き残った搭乗員の話では、スレ違い様に敵兵の顔が見えたと語っていますッ。

九一式航空酸素魚雷の投下は、標的艦の700m~1,000m手前ですから大型艦ならともかく、駆逐艦などの小型艦では容易に回避されてしまいます(涙) しかもエンジン2発ながらも翼は航続距離延伸目的の為に軽量構造の為、急激に機種上げすることもできず、対気速度340km程のまま敵艦船上空を緩上昇しながら通過する時の恐怖感は・・相当なのではないでしょうか(怖)

一式陸上攻撃機の生還操縦者の話によると、その寸胴な胴体の印象に比べて航空性能は非常に優れており、旋回性能も滞空性能も抜きん出ていたようですから、超低空の海面スレスレ10m~20mを数キロ手前から飛び続けることなど簡単だったようです。その結果、相当に被弾損傷していても、或いは2発のうちの1発のエンジンが停止しても十分帰還できる性能を誇っていたようですし、設計段階から滞空性能に優れる為、多くの場合で大翼破壊、或いは操縦員喪失に至らない限りは最後まで飛び続けられていたようです。

米軍に揶揄されていた「one-shot lighter」のような、一撃で発火するとの蔑視を込めた俗称は、そもそもの燃料タンクに対する防火防弾仕様が施されていなかったこと (遠距離爆撃との滞空時間を伸ばすことが最優先された結果、特に防弾仕様は全て省かれていた) に由来する、撃墜時の印象から端を発しているようですが(涙)、銃撃よりもその結果の炎上のほうが搭乗員には恐怖心が強かったのかも知れません (生きたまま焼かれるから)。出撃は多くの場合で数時間に及ぶ遠距離だった為、往復航路の中で負傷した重度の火傷は、生還できる確立は相当低かったようです(涙)

一式陸上攻撃機の1機あたりの搭乗員数は10人~11人の為、大戦中の総生産数2,435機に対し、未帰還機数は2,135機です!(驚) 凡そ2万3千人が帰らなかったことになります (純粋に未帰還機数から単純計算)(涙) このような数値にいったいどのような意義があると言うのでしょうか。

これら3機種の爆撃機だけで2万8人規模が未帰還です(涙) 実際は3万人を優に超えていたのでしょう。

被弾後に着水するまでの時間・・いったい何を考えていたのかと思うと、やりきれませんッ!(涙)

高度20mで雷撃投下しても、その直後の敵艦艇回避時に被弾して揚力を失った時 (例えば大翼の一部喪失など)、最後の高度10mから着水するのに「僅か2秒!」そのたったの2秒に、皆さんは何を思いますか??? 「もぅダメか!」の「もぅ・・」の2文字だけで未帰還です。いえ、きっとみんな何も知らずに未帰還になっていったのでしょうねッ(涙) 生まれてから僅か二十数年の人生の最後は、あまりにも呆気なさすぎではありませんか・・ッ!(涙)

話を戻すと、雷撃標的艦艇の照準なので、外縁部の収差補正はほぼ必要なく(笑)、とにかく中心部の相応領域のみ解像度を担保できれば採用される可能性が高かったとの妄想は、容易に考え出されるのです(笑) 当時は戦前ドイツでさえf/1.4が精一杯だった時代なのに、f/1.2を開発したとの事でオドロキしかありません(驚)

但しこの開発されたZUNOW 50mm f/1.2は、決して民生向けの量産品を意識した製品ではなく、あくまでも当時の海軍航空廠より要請を受けて開発しただけの位置づけであり、それは航空部品の金属鋳物を検査するべくX線撮影用のレンズであり、しかも正式採用まで辿り着いておらず完成は1945年だったようです (すぐに終戦を迎えた)[3]。実際戦時中に使われていたX線撮影用のレンズは、戦前Carl Ziess (Jena) 製Sonnar 5cm f/1.5を使っていたとの話なので、海軍航空廠の要請にも道理がとおります (完成したf/1.2モデルは戦火で全棟焼失の際失われている)。

そして戦後にその時の開発技術を基に再び開発して製品化したのが今回扱う「ZUNOW 50mm f/1.1」と言う流れです。1950年に試作品として作成されたモデルには、12枚もの光学ガラスレンズを実装していたらしいですから、とんでもない光学設計です!(驚)

なお後で解説しますが、リアルな現実に10枚実装していたZUNOW 50mm f/1.1「前期型」が顕在していたようなので、あながちあり得る話です。何故なら、光学ガラスレンズの硝材の均質性に未だ課題を残していた時代ですから、個体別に微調整用の光学ガラスレンズを、特に光学系後群側であれば追加実装していたことは、十分に考えられるからです。

ちなみに1953年の夏7月に、東京都輸出見本品助成審議会で最優秀賞を受賞しています。

・・そして1953年10月20日、帝国光学研究所よりZUNOW 50mm f/1.1「前期型」発売!(祝)

1954年3月に帝国光学工業として法人化 (本社所在地:東京都中野区大和町1番地)。この時の役員数は4名、従業員数220名。資本金4千万円 (一般公募株式) とのことです。工場を東京都杉並区高円寺6-666番地、営業所を東京都中野区日本橋通り3-5番地として登記しています (いずれも当時の住所地)[4]。

他社光学メーカーにも明るいモデルの開発は飛び火して、後に1954年には富士写真工業からFujinon 5cm f/1.2が、1956年日本光学工業よりNikkor 5cm f/1.1、同年CANON CAMERAからCANON LENS 50mm f/1.2、さらには1961年に同じくCANON LENS 50mm f/0.95が発売されています。

1955年に日本光学工業より国友健司氏、或いは八重洲光学工業より藤陵厳達氏など光学設計技師が順次移籍してきます。発売済みの「前期型」の俗称「ピンポン玉」たる後玉の突出を改善すべく「後期型」開発に携わります。

1956年になるとズノー光学工業に再び改称しブランド銘を「ZUNOW」に統一、ZUNOW 100mm f/2に50mm f/1.3、或いは35mm f/1.7を開発したようです。同年カメラ側の開発として新光精機を設立しているようですが、ここでは省きます。

1958年、その新光精機より世界初の完全自動絞り機構装備の「ズノーペンタフレックス」が発売されているようですが、同様省きます (当方はフィルムカメラのことはカメラ音痴なので)。

なおこの年の10月にブリュッセル万国博物展に出品し、銀賞を授与しています。

1959年に前年発売の「ズノーペンタフレックス」生産を停止し、何と開設したばかりの新光精機も任意清算。

1961年1月5日、アルコ写真工業 (Arco:カメラ・映画用カメラ関連製品製造販売) が先に不渡手形を出し、次にネオカ (旧瑞穂光機製作所 :Neoca) も連鎖倒産し、1月25日にズノー光学工業が株の買い戻しに失敗して、事実上1月中に倒産に追い込まれたカタチのようです(涙)

・・いずれの企業も顧客先だったことから売掛金の回収が不能に陥った連鎖倒産の形態です。

ところが初期の頃の1956年に発売されたエルモ製8mmカメラ「8−AA型」向けに供給していた「ZUNOW ELMO 13mm f/1.1」の繋がりが功を奏し、エルモ社の社長榊 秀信氏が話を持ちかけ、エルモ製8mmや16mm全てにZUNOWレンズを用意するとの新方針を打ち出し、鈴木作太氏と共に工場建設候補地を探索し、ついに1961年8月7日、神奈川県小田原市中村原248番地にエース光学株式会社として本社屋と工場が開設されました (㊨写真、創設時の本社屋と工場)[5]。

ところが初期の頃の1956年に発売されたエルモ製8mmカメラ「8−AA型」向けに供給していた「ZUNOW ELMO 13mm f/1.1」の繋がりが功を奏し、エルモ社の社長榊 秀信氏が話を持ちかけ、エルモ製8mmや16mm全てにZUNOWレンズを用意するとの新方針を打ち出し、鈴木作太氏と共に工場建設候補地を探索し、ついに1961年8月7日、神奈川県小田原市中村原248番地にエース光学株式会社として本社屋と工場が開設されました (㊨写真、創設時の本社屋と工場)[5]。

ちなみに社名の由来は「Elmoのエ」に鈴木氏の「ス」そして最も優秀であることを表す「Ace」をかけあわせてエース光学になったようです。

代表取締役に鈴木健男 (創業者の息子) 氏が就任し、取締役に鈴木作太氏、小路三郎氏、水谷信一氏、監査役に冨野恒夫氏、新庄初市氏、そして相談役にエルモ社長榊 秀信氏が就いています。

代表取締役に鈴木健男 (創業者の息子) 氏が就任し、取締役に鈴木作太氏、小路三郎氏、水谷信一氏、監査役に冨野恒夫氏、新庄初市氏、そして相談役にエルモ社長榊 秀信氏が就いています。

(㊧写真:ZUNOWレンズ装着カメラを構えた鈴木健男氏)

その際の出資比率は折半であり (それを以て温情と言わずしてなんとしましょうか)、ズノー光学工業の元従業員にも新会社でも誇りとプライドを継承してほしいとの思惑があったと語られており、後にエルモ製撮影機向けのシネレンズ生産は、月産2万台に到達したとの記事を確認しました (但しその後のエース光学の遍歴は不明)。またエルモ社も1921年創業の榊商會時代から100年以上経過も、現在既に親会社のテクノホライゾン株式会社に吸収合併し、事実上消滅しています。

※参考文献:

[1]ビデオαインタビュー記事※☝

[2]爆撃照準具概論 (愛宕通英 著、出版:新光社、昭和8年)※☝

[3]ズノーカメラ誕生 (萩谷 剛著、朝日ソノラマ) より※☝

[4]中小企業における労働関係 (東京労働大学講座レポート ; 第8回 第1集、特殊株要覧 昭和36年 第一集及び第二集※☝

[5]「創造と和 – エルモ社五十年の歩み」エルモ社社史編集委員会編 (出版者:エルモ社電通名古屋支社、1974年)より※☝

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

←『US2715354A (1953-05-09)』米国特許庁宛て出願

←『US2715354A (1953-05-09)』米国特許庁宛て出願

鈴木作太氏、及び浜野道三郎氏両名による開発。

特許出願申請書の掲載図面の中に含まれている縦収差図は、それぞれ「Fig.2:球面収差・色収差図」で「Fig.3:非点収差図」さらに「Fig.4:幾何歪曲収差図」です。

この特許出願申請書内記述から、f/1.4を超える超大口径でありながら従来の硝材のみで、フルサイズ36×24mmに平面像を成立させることが、唯一且つ最大の目的だったと結論づけできます。

さらに後に量産化された「前期型」で市場から付けられた俗称「ピンポン玉」と呼ぶ特徴である、異常に後玉が突出する要素についての考察も、これら特許出願申請書内記述と「前期型」の光学系構成図から探ることができ、当時入手可能な硝材に制約された光学工業技術的状況が、発明段階、及び「前期型」における後玉突出量(いわゆる“ピンポン玉”)を決定づけた主要因であるとの考察に合理性が整合できます。

仮にこのように後玉が突出してしまった要素と、その影響度合いを推定しながら比率的に表示するなら、次のようになります。

◉ 当時入手可能な硝材選択時の制約 (屈折率やアッベ数の選択肢不足):約60%~70%

◉ 製造技術・研磨精度・コーティング技術の制約:約15%~20%

◉ 設計者の思想 (描写優先・大口径比の成立最優先度合い):約10%~15%

◉ マウント規格・機械設計上の制約:5%前後

つまり上記のとおり「開放f値:f/1.1」とのハンパな数値が確定してしまった要因のほぼ7割が、当時チョイスできる硝材の選択肢が少なすぎたことに起因していることが分かります。

従ってそもそもの特許出願申請書の発明時点から「世界最速の大口径比レンズの発明」を目標に掲げていたのではないかとの憶測が、これらの状況から生まれます。その結果、f/1.1を最優先課題 (そもそもf/1.0を狙って初期段階は検討していた) とも受け取られ、諸収差の補正状況には一部収差に諦めも垣間見え、やはり中心部の画質最優先の開発だったのではないかと考えられるのです。

それこそが光学設計面で否応なく「ピンポン玉」化してしまった、大きな理由だったのではないかとの憶測に至りますが、実は後に2人の光学設計技師をヘッドハンティングした結果「後期型」の発売時にはその後玉突出は解消できていますから、ここに「同じ目標達成に異なる光学設計のアプローチが、自在に顕在することの証明」が既に成されてしまったと結論づけできるものの、その大前提に立ちはだかるのは、相変わらずの「硝材の選択性」と言う、工業技術面の進捗に大きく制約を受けていた背景が、当時の光学技術には必ず付き纏うことに理解が進みます。

←㊧図は、光学系構成図については当方の手による二次資料などからのトレース図 (後期型もWEB上に拡散が続く光学系構成図を基に当方がトレースして作図しています) であり、以下に付随させた縦収差グラフ図は全て「国産超大口径比の写真レンズ」(フォトテクネ(8):工芸写真会出版、1957年9月) からの引用で「前期型」モデル量産品の実地検証に基づく・・球面収差・軸上色収差、非点収差、幾何歪曲収差、コマ収差・・について、それぞれの縦収差グラフを付随させています。

←㊧図は、光学系構成図については当方の手による二次資料などからのトレース図 (後期型もWEB上に拡散が続く光学系構成図を基に当方がトレースして作図しています) であり、以下に付随させた縦収差グラフ図は全て「国産超大口径比の写真レンズ」(フォトテクネ(8):工芸写真会出版、1957年9月) からの引用で「前期型」モデル量産品の実地検証に基づく・・球面収差・軸上色収差、非点収差、幾何歪曲収差、コマ収差・・について、それぞれの縦収差グラフを付随させています。

従ってこれら一次資料や二次資料、合わせて探索できる光学系構成図から推定できる、それぞれ光学ガラスレンズの基たる硝材を特定します。

↑㊧:前期型 (1953年発売モデル)、㊨:後期型 (1955年発売モデル) の光学系構成図です。

ここまでの特許出願申請書内記述と仕様諸元一覧に合わせて、掲載図面とこれら光学系構成図などを参考情報として、当時1950年~1955年を目星に入手可能な硝材を探っていった結果、以下のような結論に到達しました。

◉ 特許開発時点、及び量産前期型:※左から順に構成1枚目→構成9枚目とする

BaF10 > BaF10 > BK7 > SF3 > (絞り羽根) > BaF10 > LF5 > SSK5 > BaLF4 > SSK5

◉ 後期型:

BaF10 > BaF10 > BK7 > SF3 > (絞り羽根) > BaF10 > LaSF01 > LaSF02 > LaSF03 > SSK5

ネット上で一部に「後期型では新種ガラスが3枚入れ替えられている」との指摘がある点について、当時1953年~1955年に限定して新たに登場していた新型の硝材も同時に調べ上げ、屈折率とアッベ数について適合し得る可能性の高い硝材に限定してピックアップし、事前に判明している光学系構成図の光路に適合できるか (もちろん揺らぎ誤差値を与えているが) を判定した結果から導かれた新種ガラスたる構成部分を、赤色文字で表記しています (但しこれらの策定時には光学系各群の放射線量実測値を考慮に入れていない)。

これらはランタン材含有の重フリントガラスであり、屈折率を向上させながらアッベ数を微調整している硝材として、確かに当時登場していたようです。つまり特定の光学ガラスレンズだけで屈折率とアッベ数から理想的な屈折を狙えなかったことが分かり、少しずつ制御していく必要性から、このような構成枚数として光学設計として完成したことが理解できるのです。

さらにもっと細かく厳密に指摘すると、そもそも「前期型」の第1群前玉 (構成1枚目) が凸メニスカスレンズだったのに対し「後期型」の第1群前玉構成1枚目は「凸平レンズ」へと、光学設計を変更しており、曲率が異なっていることが確認できています。それを勘案して導き出した新種硝材と言う内容になっています。

これらから導かれるこの光学システム全体のカタチは「非対称拡張ゾナー型光学系」と指摘できそうです。

↑なお巷では、上の光学系構成図のように6群10枚構成のZUNOW 50mm f/1.1「前期型」が流通していた事実が確認されており、上の図 色付箇所に「非常に薄い凸メニスカスレンズ」がもう1枚挟み込んであった個体が顕在しています!(驚)・・それはおそらく硝材レベルで「BaLF04」をもう1枚追加で挟んでいると推定でき、おそらくは極薄く狭い隙間が最後の2枚貼り合わせレンズとの間に極微かに残される程度に埋まっていた (挟み込まれていた) と考えられます。

↑なお巷では、上の光学系構成図のように6群10枚構成のZUNOW 50mm f/1.1「前期型」が流通していた事実が確認されており、上の図 色付箇所に「非常に薄い凸メニスカスレンズ」がもう1枚挟み込んであった個体が顕在しています!(驚)・・それはおそらく硝材レベルで「BaLF04」をもう1枚追加で挟んでいると推定でき、おそらくは極薄く狭い隙間が最後の2枚貼り合わせレンズとの間に極微かに残される程度に埋まっていた (挟み込まれていた) と考えられます。

それはあくまでも3枚貼り合わせレンズ化せずに、第4群との間に極々微かな隙間を用意するよりも、むしろ最も最後部に位置する第5群との間に極僅かな隙間を用意させて、光線制御に利用したのではないかと考えられます。

従ってパッと見では、最後部がまるで5枚の貼り合わせレンズのように見えてしまいますが(笑)、実際は2つの2枚貼り合わせレンズの間に、極薄の凸メニスカスレンズが1枚入っていることにしかなりませんね(笑)

つまり記号的推論形式での推定でも、確かに当時の硝材の歩留まりの悪さが既に指摘されており、それを補う目的と役目で間に同一硝材を1枚追加的に挟み込んできた可能性は捨てきれないとの推論になりますが、これほどまで薄く湾曲面を研削できること自体に、当方としてはオドロキを隠せません!(驚)

※「https://gatapasya.blog.fc2.com/blog-entry-87.html?sp」の記述に拠る

研削時の角度や圧力加減が極々僅かに狂っただけで、おそらく割れてしまうと考えられ、ポリッシャー自体の工業技術としての進捗発展が、相当高かったことを裏付けていると思います。その意味で敢えて指摘するなら、既に当時のヨーロッパや米国ですらこのような微細レベルでの硝材研削は課題に直面していたと考えられ、それが結果的に日本光学メーカーの優位性にもさらに結びついていったと考えられるのです。

それは決して硝材だけの発展に留まらず、工業技術革新の進捗も同時進行であるべきことが分かるのです。さらに金属加工レベルまで求められつつも、次世代の革新的なプレッシング技術についても研究が進み、ついに1970年代中盤辺りに登場し始めた「aspherical (非球面レンズ)」へと向かった経緯が既に分かっていますから、あくまでも技術革新は全方面であると理解できます。

↑次に上の図は、今回扱った個体から取り出した光学ガラスレンズの光学清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一計測して作図した「後期型」の光学系構成図 (トレース図) です。

↑次に上の図は、今回扱った個体から取り出した光学ガラスレンズの光学清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一計測して作図した「後期型」の光学系構成図 (トレース図) です。

各群でクラウンガラスを 色付し、フリントガラスを 色付しています。また接着面の曲率は分離できていない為、当然ながら本来は不明です。然しこれもまた記号的推論形式を使いどの程度の比率で曲率が変更になるのかを推定し確定させて、その数値を基にトレース図に反映させています。

・・つまり上に挙げた図は「後期型」の実測値に基づく光学系構成図なのです!(汗)

例えば接着面も上の光学系構成図をよ~く観察すると明確に分かりますが、貼り合わせレンズの内部に含まれている光学ガラスレンズのコバ端が「僅かに外径サイズが異なる (小さい)」点に着目し、それを反映させている結果、曲率が求められています (㊧図の赤色矢印)。

例えば接着面も上の光学系構成図をよ~く観察すると明確に分かりますが、貼り合わせレンズの内部に含まれている光学ガラスレンズのコバ端が「僅かに外径サイズが異なる (小さい)」点に着目し、それを反映させている結果、曲率が求められています (㊧図の赤色矢印)。

逆に言うなら張り合わせ面の境界が、何処から何処までなのかを明確に示した (コバ端面の凹凸の形状) ことにより、記号的推論形式の確実性もより増していると指摘できるのです。

一方当方の現状での憶測の範疇を超えませんが(汗)、上に挙げた㊧図のように、例え旧東ドイツのCarl Zeiss (Jena) 製オールドレンズ、或いはもっと言えばその後に別の系統として発展していったロシアンレンズですら、上の図のように赤色矢印が指し示している箇所には「必ず張り合わせ面での中間接着光学ガラスレンズの外径サイズが僅かに小径に研削されている」事実を数多く掴んでいます・・15年間扱ってきたその体験値から明確に断言できるのです。

これは当方が考えるに、生産時にこれら3枚貼り合わせレンズ、或いは4枚貼り合わせレンズ (上の図で 色付している位置) 接着の際に、赤色矢印の位置で挟み込む専用の金型/鋳物/治具を使い、確実な光軸の芯担保を保証していたのではないかと考えています。そうでなければ、ワザワザこれら構成の光学ガラスレンズだけ小径で研削していた『根拠』に道理が通りません(汗)

この時、前玉側方向の光学ガラスレンズを 色付部分の光学ガラスレンズに接着するのか、或いは絞りユニット側の光学ガラスレンズを接着するのかで、2つの専用治具を使いつつ光軸の芯を担保させていたのではないでしょうか・・。

もちろんここに挙げている当方がトレースした光学系構成図は、ネット上に数多く掲載されている「後期型」を示す光学系構成図ともまるで別モノです。何よりも「後玉❾の露出面が平坦」な凸平レンズである点に於いて、まるで違っていると言わざるを得ません (スミマセン)。

何故なら、これはそもそも前玉の裏面側が平坦に変わったことから端を発していますが、光学系の全システムを透過していく光線の光路として経路を推定した時、後玉が凸メニスカスレンズなのか凸平レンズなのかの違いにより、結像面の収差レベルは必然的に微妙に変化するからです(汗)

どうして違ってしまったのかは分かりませんし、その一方で今回どのようにネット上を検索しても「後玉が凹んでいる個体を発見できなかった」点について、モデルバリエーションとしてこのような違いが顕在するのか否かについてもまるで分かっていません。資料がないので調べられません。

もっと言うなら、同じように前のほうに掲載していたネット上で既に拡散している、後玉が凹んだタイプの「後期型」光学系構成図が、いったい何処からどのような経緯で現れたのかについても、当時の書籍ですらその根拠を明示していません・・(汗)

さらにこれら取り出した光学ガラスレンズに直接簡易放射線量計 (直上接触計測) を使い放射線量を実測した結果を踏まえ、合わせて第2群の3枚貼り合わせレンズと第3群4枚貼り合わせレンズ、そして第4群の後玉の3つの群に「黄変化」が視認できた為、このカタチを示す実測値と共に記号的推論形式を使い、1949年~1955年に入手可能だった硝材に限定した上で、具体的な使用硝材の特定作業を行いました。

従って前のほうで解説した「前期型」と「後期型」について記号的推論形式を使い硝材を特定した作業に、今回掴むことができたこのような物理的事実 (放射線量値の実測データ) を加味させ、同じように再検討させたところ新たな硝材の特定がより確実性を増して特定できた為、ここにご案内致します。

以下は各群の構成別に「前期型」の硝材を特定し、そこから「後期型」への変更有無を明示しています (つまり前期型 → 後期型と言う並び順)。

❶ 光学系第1群前玉 (構成1枚目):

BaF10 (バリウム含有フリントガラス) → BaF10 のまま変更なし

❷ 光学系第2群3枚貼り合わせレンズ (構成2枚目):

BaF10 (バリウム含有フリントガラス) → LaK9 (ランタン材含有クラウンガラス) に変更

❸ 光学系第2群3枚貼り合わせレンズ (構成3枚目):

BK7 (硼珪酸ガラス) → BK7 のまま変更なし

❹ 光学系第2群3枚貼り合わせレンズ (構成4枚目):

SF3 (重フリントガラス) → SF3 のまま変更なし

❺ 光学系第3群4枚貼り合わせレンズ (構成5枚目)

BaF10 (バリウム含有フリントガラス) → LaF3 (ランタン材含有フリントガラス) に変更

❻ 光学系第3群4枚貼り合わせレンズ (構成6枚目)

LF5 (ライトフリントガラス) → LF5 のまま変更なし

❼ 光学系第3群4枚貼り合わせレンズ (構成7枚目)

SSK5 (低分散性重フリントガラス) → SSK5 のまま変更なし

❽ 光学系第3群4枚貼り合わせレンズ (構成8枚目)

BaLF4 (バリウム含有ライトフリントガラス) → BaLF4 のまま変更なし

❾ 光学系第4群後玉 (構成9枚目)

SSK5 (低分散重フリントガラス) → LaSF9 (ランタン材含有重フリントガラス) に変更

・・このように変わっていたことが判明しました (但し推定です)。

実際、これらランタン材を含有する硝材を使っていた形跡は、確かに光学ガラスレンズの「黄変化」として視認できてしまった為、間違いない事実なのですが、それを語っても信じてもらえない為、今回は簡易放射線量計を使い実測しています (直上接触測定)。

❶ 構成1枚目 (BaF10):0.08µSv/h

❷ 構成2枚目 (LaK9):0.20µSv/h ☜ 変更された光学ガラスレンズ

❸ 構成3枚目 (BK7):計測不能

❹ 構成4枚目 (SF3):0.07µSv/h

❺ 構成5枚目 (LaF3):0.18µSv/h ☜ 変更された光学ガラスレンズ

❻ 構成6枚目 (LF5):計測不能

❼ 構成7枚目 (SSK5):計測不能

❽ 構成8枚目 (BaLF4):0.15µSv/h

❾ 構成9枚目 (LaSF9):3.62µSv/h ☜ 変更された光学ガラスレンズ

つまりこの簡易放射線量計を使った実測値をチェックしても、前のほうで指摘されていた「後期型では新種ガラスが3枚入れ替えられている」との説明に合致していることが判明しました!(驚)

確かに当方が使ったのは記号的推論形式と言う手法を採った「あくまでも仮説の域を出ない」点は、リアルな現実に一次資料や二次資料が掲出されていない時点でどうにもならない事実です。

しかしそんな中でも、捉えられた光学系構成図 (特に曲率の確定) は強力な全光学システムに於ける「光路の特定」と言う信憑性に近づくことができ、その結果「現状接着されている第2群と第3群の光路判定すら理論値から計算を求められた」結果、確定できた硝材であるとの案内になります。

つまり接着されている光学ガラスレンズを実測できずとも、その表裏面の曲率から光路を探られることについて、今回の探索で理論値として把握する手法を確立できことが、当方にとっては非常に大きな成果になりました・・!(涙)

従ってあくまでも推論の範疇を逸脱できない参考情報でしかないこと、重々ご承知おき下さいませ。

なお前のほうで一度解説していた「前期型」と「後期型」で特定できた硝材との異なる状況 (特に光学系後群側で3枚の硝材を変更していた内容) との相違は、実測できた放射線量の数値が大きく影響している話になっています。それは硝材精製時のランタン材配合により「15%~18%」ほど屈折率が向上する (一方でアッベ数はむしろ低下する) 影響が大きく現れた結果なので、必然的にそれを勘案した上での記号的推論形式の再計算になっていることを申し上げておきます。

また構成8枚目のBaLF8はバリウム含有ライトフリントガラスですが、0.15µSv/hの計測値をとることから「前期型」以前に、そもそもの特許出願申請書内に明示されていた仕様諸元値から、引き続き量産品にも採用されたものの、僅かに希土類資料を含有させている硝材なのかも知れません。

つまり前のほうでご案内した「後期型」の硝材が最終なのか、上記に挙げた変更点を含めた硝材が真の最終型なのかまでは、一切特定できないことを今述べています・・申し訳ございません。然しいずれの場合でも推定の範疇で捉えるなら「確かに光学システム内の3つの配置で、硝材が入れ替わった可能性は否定できない」と言わざるを得ません。

また上に挙げた今回扱った個体から取り出した光学ガラスレンズをデジタルノギスを使い実測した値からトレースした光学系構成図を見ても分かるように、実は絞り羽根の前後での湾曲面の曲率に大きな違いが一目瞭然です。

光学系前群側終端 (構成4枚目の裏面側) の曲率が高い湾曲を示しているのは、光学系前群を透過してきた光束を一気にまとめている光学設計上の企図が明白ですが (何故なら、球面収差・コマ収差・非点収差・像面湾曲・軸上色収差・倍率色収差、或いはボケ質や焦点外領域に於ける、光学系前群での収差補正の完了を示しているから)、その一方で絞り羽根を通過してきた光束を受け取る側の立場である構成5枚目の最初の湾曲面は、それ以降続く光学系後群の中にあって、以降緩やかにまとめていく (整合させていく) よう仕向けていることから、光学系前群で決定づけられてしまった光線の振る舞いは「光学系後群側での対応力を限定させている」ことに気づく必要が・・あります。

後で解説しますが、これこそがゾナー型光学系の或る意味「宿命」とも指摘できるのです(汗)

・・ちなみに今回扱った個体の製造番号4桁、先頭番号は「63xx」ですッ。

ところが市場流通品の中には「61xx」なのに、後玉が「ピンポン玉」なのが居ます(汗)、このモデルのレンズ銘板は単にネジ込まれているだけなので、おそらくニコイチされている個体だと容易に推測できますが、金額が金額なだけにはたしてニコイチを『是』とするべきなのか、なかなかに悩ましい要素です・・。

ちなみに光学ガラスレンズに「酸化トリウム」を含有してきた場合、放射線量計が示す実測値は、概ね10%を超えてきますから、このモデルに使っている光学ガラスレンズに含有しているのは、ランタン材であるとの結論に到達するのは道理が通っています。

↑上の曲線グラフは以下のような内容の収差図です。❺だけがX軸を「正規化像高」としており、それ以外は「正規化入射瞳半径」を表しますが、いずれも中心 (0) から外周 (1) に向かう位置を表しています (記号的推論形式による推定値を基にしており、実測値ではありません)。

❶ 前期型 vs 後期型:球面収差

❷ 前期型 vs 後期型:軸上色収差

❸ 前期型 vs 後期型:非点収差 (f/1.1)

❹ 前期型 vs 後期型:非点収差 (f/8)

❺ 前期型 vs 後期型:幾何歪曲収差

❻ 前期型 vs 後期型:コマ収差 (f/1.1)

❼ 前期型 vs 後期型:コマ収差 (f/2)

❽ 前期型 vs 後期型:コマ収差 (f/4)

《ZUNOW 50mm f/1.1 前期型・後期型の光学的思想と描写性の総括》

ここまでの解説や縦収差グラフや曲線グラフなどから、ZUNOW 50mm f/1.1 は、特許出願時に示された光学設計思想を起点として、その思想を主軸に量産成立を図った「前期型」さらに使用時の収差安定性や描写の整合性を重視して、光学的な配置を是正した「後期型」へと変遷したモデルであることが分かります。

❶ 特許出願申請書内に示された光学系構成図および縦収差図、

❷ 雑誌「フォトテクネ (8)」 (工芸写真会出版・1957年9月) に掲載された縦収差グラフを前期型の検証データとして扱う。

❸ 現存個体、及び世間で共有されている前期型・後期型の描写性評価を、光学収差との対応関係から一貫した論理で整理してみます。

特許段階の光学設計思想

1953年の特許出願申請書の段階に示された光学系は、f/1.1という当時としては極端な大口径比を成立させることを最優先に設計されていることが、縦収差図から読み取られると考えます。それは球面収差および軸上色収差が完全補正されておらず、無限遠開放では焦点前後に渡り縦収差が大きく残存していることから分かります。

この収差残存は偶発的と言うよりも、光学システム全体の成立性を最優先した結果許容されたものと解釈するのが妥当であるようにみえます (但し、設計者の意図そのものは資料上には明文化されておらず、不明確のままです)。

この段階の描写特性は、中心部であっても解像感が限定的であり、階調は決して急峻とは言えず、低周波成分に厚みを持つ緩やかな立ち上がりを示しています。また像面湾曲、非点収差、コマ収差についても積極的な抑制は行われておらず、特に周辺域では像が撮像面に結像し切らない構造が前提とされているままに残っていることが把握できるのです。

前期型 ― 特許時の思想を主軸とした量産化モデルへの挑戦

この特許設計思想を主軸にしたまま、量産化成立の為の最低限の整理と整合性を施して製品化されたと見なせるのが「前期型」ではないでしょうか。フォトテクネ誌に掲載された縦収差グラフは、この「前期型」の光線挙動とまさに整合する資料として扱うことができると受け取れます。

この縦収差グラフでは、軸上球面収差のアンダー側残存が顕著であり、焦点近傍で収差が急峻に収束せず、前後方向に広がる様態を示していると考えられます。これが実写において「像が膨らむ」或いは「像が流れる」と巷で、いえもっと言うなら発売当初から表現されてきた主要因であるとも考えられます。

実はこの「前期型」の描写特性には複数の収差が同時に関与しています。

第一に球面収差の低周波成分が強く残存しており、これが中心部解像感の甘さとエッジの締まり不足を招いていると考えられます。

第二に、像面湾曲の補正レベルが低い為、結果的にピント面が湾曲したまま撮像面と交差してしまい、視覚的にピント位置が安定しません。これは被写体の輪郭が一定方向へ「流れてしまう」印象を生んでいると指摘できます。

第三に、周辺域では非点収差とコマ収差が重畳 (互いに影響しあって重なり合い)、点像が線状あるいは羽根状に崩れる結果、像の拡散感がさらに強調されてしまっています。これらは単独で作用するのではなく、相互に重なり合って「前期型特有の描写傾向」を形成していると指摘できるのではないでしょうか。

加えて「前期型」では後玉の突出量が極端に大きい光学系構成が採られている結果、俗に言われるいわゆる「ピンポン玉」と称される所以です。この大きな後玉突出により、像側主点は撮像面側の方向に極めて近づいてしまい、周辺光線は非常に急峻な角度で撮像面に入射してしまいます。結果周辺減光は強くなってしまい、像側での光線整理が不十分な為にフレア制御も難しい状態に陥っていると考えられます。

従ってこれらの要素が重なり「前期型」は「柔らかい写りであるものの不安定さが否めない」或いは「中心から周辺に向かって溶解するように崩れてしまう」と評価される描写を示すに至ったと考えています。

後期型 ― 光線条件の是正による描写整合性の向上

「後期型」では、光学設計が見直されて、後玉の突出量が明確に抑制されています。これは単なる機械的、且つ物理的な変更だけに留まらず、像側光線束を整理して、使用時の描写安定性を高めることを目的とした光学的是正処置 (=光学設計の見直し) だったと解釈できます。

実際、おそらく光学系前群側の見直しはほぼ曲率だけに限定されていると推測できます。

後玉を引き込み (突出を無くし)、像側主点を後退させることで、周辺光線の入射角は緩和されて、像側の光線条件はより現実的な範囲へと修正されていることが判明します。

後期型の描写特性の整理

「後期型」では、まず中心部の解像感が明確に向上し、特に球面収差の低周波成分が抑制され、焦点近傍での収束性が改善されとも考えられます。但しそれらは完全補正にまでは至っておらず、階調表現は依然として緩やかさを残し、いわゆる硬質的で切れ込むような切り立ちのある描写には至っていないとの印象を受けます。この点は特許出願申請書の時点から一貫して維持されている性格と考えられますが、はたしてそれが意図的だったのかどうかは不明なままです。

周辺域では像面湾曲の影響が軽減され、非点収差とコマ収差の重なりも緩和されています。これにより「前期型」では酷く顕著だった「流れ・膨らみ」は大きく減少し、周辺部でも像の位置関係が把握しやすい描写へと変化しています。周辺減光も相対的に改善し、フレア制御も向上した結果、これらは「後玉突出量を抑えたことによる像側の光線整理効果の結実」として、その整合性が成り立っていると考察できます。

然しその一方で「後期型」に於いても軸上色収差および倍率色収差は完全には解消されておらず、特に焦点外領域では低周波成分を主体としたボケが維持されており (残っており)、ボケ質は滑らかである一方でその輪郭分離 ・・つまりピント面とそのエッジから外れていく領域外、その方向に向かう時に緩やかに滲んでいくものの、それは決してトロットロボケではないと指摘できるのです。この性質は「前期型」から「後期型」に至るまで共通項的に残存してしまっている、或る意味「収差特性」ではないかと指摘できるのですが、実はそのような描写特徴は「人によっては汚いボケ方」とも受け取られかねないので、或る意味その受け取りが二分されることを宿命に抱えているモデルと・・言えるのではないでしょうかッ。

放射線量実測に基づく硝材特定について

今回の整備で新たに「後期型」より取り出した各群の光学ガラスレンズについて、簡易放射線量計による直上接触状態での実測を行った結果、従来の文献調査や設計図解析のみでは到達できなかった、より現実的な硝材範囲を絞り込むことが可能になりました。

具体的には、前玉第1構成では自然放射線レベルに近い値が観測された一方で、貼り合わせ構成を含む中間群および後群の一部構成では、明確に背景放射線を上回る放射線量が検出された。また、これら高放射線量を示した構成要素については「黄変化の視認」とも整合しており、酸化トリウム系、あるいはランタン高含有系ガラスが使用されている可能性を強く示唆する結果になりました。

一次資料 (製造記録・設計指定書) 及び二次資料 (当時の公式硝材割当資料) が現存しない以上、硝材名の完全な確定には到達し得ないものの、次の点が指摘できると思います。

・放射線量の絶対値と構成位置の対応関係

・貼り合わせ構成における表裏面の線量差

・光学系全体における光路上の役割との整合性

これらを基準とした記号的推論形式により「1950年〜1958年当時に日本国内で入手、使用実績のあった硝材群の中から、実装可能性の高い候補を実質的に限定することができた」と受け取っています。

従って「後期型」硝材構成の整理とその整合性は、従来の「文献的推定」に留まるものではなく、実測という物理的事実を基準に再構築された想定である点をここに明記致します。ただしそれは、あくまで想定の範囲に属するものであり、断定的表現を避けている点については、前述の通りであること・・ご留意下さいませ。

…………………………………………………………………………

このように「前期型」から「後期型」へと大きく収差補正レベルが改善された中にも、実は「前期型」の頃から相変わらず引きずっていた特徴が強く残る点も否めず、開放f値「f/1.1」と言う当時世界初の栄光が被さるものの、諸手を挙げて喜ぶべきかは「後期型」ですら人を選ぶと言うのが、最終的な当方の評価です!

従ってここからもう一歩踏み出して、さらに俯瞰的な捉え方で描写特徴を「敢えて指摘するなら」そもそも光学系前群が写りの性格を決めてしまっているのが「ゾナー型の宿命」とするなら、逆に言えば光学系後群側でどれだけあ~だこ~だ騒いで光学設計をいじろうとも、フランジバックが決まっている以上「それは前群によって描写性の性格を既に決めてしまっている中で、どれだけその画の収差レベルを整えられるのかについて、後群側で制御しているだけの話」だと言えると思うのです。

◉ ゾナー型:前群の描写性に対する支配性の強さ=焦点外領域像の滲み方は常に一貫している

◉ プラナー型:前群と後群とで分担する設計概念=解像感・分離感・ボケ質を設計で制御できる

・・この違いを、ご理解頂けるでしょうか???

だから光学系構成図、ひいては光学系を『カタチ』だけで捉えようとしてしまうと、その光学設計の本当の姿が視えないといつも言っています。

ゾナー型は「前玉+3枚貼り合わせレンズ (もろん2枚貼り合わせレンズのタイプも有り)」と言う一貫した設計思想によって「描写性の特徴まで決定づけられてしまう光学設計」と言うのが、或る意味ゾナー型の大きな欠点 (光学設計時の自由度の少なさ) だと指摘できることを・・今述べているのです。

従って光学系前群で写りの性格を既に決めてしまっていると言う表現になる一方で、逆に後群側で「ヤれる作業は、だいぶ限られてしまっている」のが欠点だと言う話を語っていますから、結果そこから見えてくるストーリーは・・・・、

「プラナー型の写りが好きな人にとり、ゾナー型の写りは物足りなさに感じる」評価に至るのは、必然的な光学設計面から捉えられる印象の特徴であり、それは容易に光学系構成図からも捉えられることを知るべきだと思うのです。その意味で、光学設計や光学系構成図をチェックすることは、写りに対する事前評価 (情報) を手に入れることに繋がるのだと知って頂きたいと思いますね。

ちなみに「ゾナー型の写りが好きな人から見れば、プラナー型の描写性にオモシロ味を感じない」と言うのが、巷での一般的な印象の集約なのではないでしょうか(笑) これらは決して良い悪いの別を比較し合っている話ではなく(汗)、描写性の質の問題でもなく、要は個人的な嗜好の話でありどっちもどっちなのです!(笑)

そこに世界初の「f/1.1」との栄冠が被さってしまっているので、目がくらむ可能性も捨てきれないものの(笑)「ゾナー型の宿命」は常に憑き纏うことをご覚悟召されよ・・と言うお話でした!

つまりZUNOW 50mm f/1.1の絶大なる魅力は「予測不能な残存収差の写り」と指摘でき、そこにオールドレンズとしての絶大な魅力が隠されているのです!(祈)

・・プラナー世界とは、端から異次元レベルなのですね(笑)

↑モデルバリエーションとしては大きく3つに別れます。

㊧ 前期型:(後玉) ピンポン玉、(レンズ銘板) Teikoku Kogaku、(絞り環) 右回り

㊥ 中期型:(後玉) 平坦、(レンズ銘板) Zunow Opt.、(絞り環) 右回り・左回りが製造番号帯で混在

㊨ 後期型:(後玉) 平坦、(レンズ銘板) Zunow Opt.、(絞り環) 左回り

なお製造番号は4桁で純然たるシリアル値を採っていると思われますが、その中で相応に固まるものの、モデルバリエーションの別は現実的には混在してしまっています。

例えば現在ネット上で製造番号を確認できる個体写真60本をピックアップして調査したところ、後玉がピンポン玉の「前期型」が3570~5059に集中するものの、5409や6022、6165などまで飛んで出現しています。

逆に帝国光学工業製を示す「Teikoku Kogaku」刻印は5676以降「Zunow Opt.」に変わっており、それ以降「Teikoku Kogaku」刻印は二度と出現していません (明確に分かれました)。

一方で「前期型~中期型」の個体の中で、唯一絞り環の回転方向だけが「右回転 (前期型に多い)」と「左回転 (中期型に多い)」が混在している状況です。これは内部構造面から捉えた時、絞り羽根の形状から違っていることを表す為「単なる絞り環刻印の向きの違い (1.1 → 16か、16 → 1.1かの違い)」だけには留まれません (実際には開閉キーと位置決めキーのプレッシング時の位置が回転方向の違いによって変化することを指して述べている)(汗)

従って、まさにズノー光学工業が製品設計段階で、そのように設計していたと考察できます。なお「後期型」に黒色が含まれる鏡胴のタイプは5676以降出現しますが、多くは6431以降に集中しています。

その一方で最後7xxx番台以降に完全黒色鏡胴モデルが、最後の倒産直前1960年に生産されていたとの解説が一部のプロカメラショップでありましたが、それを示す一次資料の開示は一切してくれませんでした(汗) そもそも製造番号台帳が一次資料として発見されていないため、いくら4桁のシリアル値としても製造番号と製造年度とを結び付けられれる資料は、存在しないのではないかと思われますから、いったい何処から「1960年」との確定が成されたのか「???」です(笑)

さらに、今回調査したピックアップの中での製造番号先頭は3570からスタートしていましたが、何と「3736」番に「SAMPLE」文字がフィルター枠外壁に刻印されている「前期型」もありましたから、何の為のサンプルなのかが不明なままですが、いろいろ入り乱れている印象ですッ。

結局、総生産台数は7千本代を超えていないように受け取れますし、その中で1950年~1953年の期間に製造されたプロトタイプには「12枚の光学ガラスレンズを実装していたタイプ」も存在すると語られています(wiki情報)。リアルな現実に「前期型」の中に10枚実装の個体も顕在していることが分かっていますから (後群内に1枚追加)、量産化後に「前期型」光学系に関してのみ、改修/修正を施した個体も顕在するとの話なので、そもそもの世界初「f/1.1」との栄冠と共に、なかなかに『都市伝説』に成長しそうな要素をふんだんに抱えているオールドレンズの一つではないかと、受け取れますね・・。

そのような状況の中、今回取り出した光学系全群の真実として、巷で語られているいわゆる「コーティング焼け」的な「黄変化」との指摘はまるで相応しくなかったことが判明し、一歩前進できたのではないかとの思いが募っています・・(祈)

なお、各光学ガラスレンズに被せられていた蒸着コーティング層が放つ光彩は「ブル~系」と「パープル系」の2種類に分かれるものの、時代該当性としてシングルコーティング層 (単層膜)、且つMgF2 (フッ化マグネシウム) を資料とした蒸着コーティング層が蒸着されているとの憶測に到達しています。

そんな中、モデル銘が「S-ZUNOW 50mm f/1.1」と「S付」の個体が紛れ込んでいるものの、誰もそれを指摘しようとしません(汗) はたしてその意味は何なのか分かりませんが、当時の例に倣うならモノコーティング層 (複層膜蒸着コーティング層) が被せられているとの憶測も、あながち嘘ではなさそうな気持ちにもなりますョね(笑)

・・然し、本当に後玉が凹んでいる個体って、存在するのかしら???

↑今、当方にとり『都市伝説』と化している内容こそが上に挙げた光学系構成図の相違点です!

㊧:巷で拡散し続けている「後期型」を示す光学系構成図

㊨:今回扱った個体から取り出した光学ガラスレンズをデジタルノギスで実測した光学系構成図

この「後期型」に関する光学システムについて、問題になっている箇所を色分けしました。

❶ 色付:光学系第1群前玉の厚みと曲率の相違

❷ 色付:貼り合わせレンズ内中間位置の光学ガラスレンズ外径と曲率に厚みの違い

❸ 色付:光学系前群最後の湾曲面、その曲率の近似性

❹ 色付:構成5枚目の後群側最初の湾曲面、その曲率の明確な相違

❺ 色付:光学系第4群後玉露出面側の湾曲と平坦との相違

・・この5点です!(汗)

先ずこれら2つの「後期型」に関する光学系構成図に於ける「決定的事実」を申し上げます。これら2つの光学系構成図は共に「ちゃんと取り出した光学ガラスレンズを実測して作図した構成図」であることです(汗)

もちろん㊨は今回当方が光学ガラスレンズを取り出して、自らの手によりデジタルノギスを使い実測して作図しているので、至極当たり前の話でしかありません。

ところが㊧の光学系構成図も (一般的にWEB上で拡散が続いている構成図) も、同じように取り出した光学ガラスレンズを実測した上で、作図した光学系構成図と受け取られるのです!(驚)

・・何故そこまで明確に言い切れるのか???

第2群と第3群の貼り合わせレンズの中で「中間に挟まれている光学ガラスレンズの外径が、僅かに小径に作図している」点で、実際に取り出した光学ガラスレンズを実測して作図したとしか受け取れないのです。

それは現物を自分の眼で見て実測しない限り、それぞれの貼り合わせレンズ中間位置に挟まれている、光学ガラスレンズの外径サイズの小径を実測できないことと、合わせて「接着面の境界 (形状) を明確に特定できるのは、見た人だけ」と言う事実です!(汗)

当てずっぽうでこの挟まれている光学ガラスレンズの境界の形状までをトレースできる人は・・居ません! この「形状」と言うのは、どのように互いの表裏面で接着されているのかを示すカタチですから、実はそこに前のほうで解説した「生産時の光軸の芯出しを担保した専用治具の存在」が確定する話を語っているのであって、憶測でも妄想でも何でもないです!(汗)

しかも今回当方が自分の眼で見たそれら境界とその形状が、ほぼ同じ感覚として描かれている点で、巷に拡散が続く「後期型」の光学系構成図は「現物をトレースした光学系構成図」としか見えていないのです(汗)

このような要素が当方にとり『都市伝説』として浮かび上がり、恐れおののいているところです。

・・だって、現ブツを見ているのなら、本当に後玉が凹んでいたのだから!(怖)

怖くないですか???(笑) 当方はメッチャ怖いです!(怖)

1955年から既に70年も経過しているのに、未だ1本も出現していない凹んでいる後玉の個体・・いやぁ~、おどろおどろしいですッ。

さらに❶前玉 色付要素相違点は、リアルな現実に球面収差・コマ収差・非点収差・像面湾曲・軸上色収差のそれぞれにダイレクトに影響を及ぼします(汗)・・・・簡素に指摘してしまえば、

◉ 前玉が厚い:

入射光が初期段階で強く曲がる為、後群側での設計の自由度に制限が生まれる。

◉ 前玉が薄い:

収差の補正配分が整理しやすくなり、後群側の設計自由度が増して結像の整合性が執りやすい

・・・・なのですが、何と㊨光学系構成図では (つまり今回の個体) 前玉が厚いのです!(汗)

つまり量産化されている中で道理が通っていないことを今、指摘しているのです。

これはあくまでもモデルバリエーションの範疇で捉えようとした場合にのみ適用できる考察ですが、一般的にモデルバリエーションの中で「前玉は初期の厚みを持つ光学設計から、やがて後期に向かい前玉の厚みは (入手可能な硝材の選択肢が増えていく背景から) 薄く変わっていく傾向」との時系列的な様々なオールドレンズのモデルに於ける統計を探ることができますから、今回の個体から取り出した前玉の厚みのほうが (WEB上で拡散が続く後期型を示す光学系構成図の前玉よりも)「厚くなっていた」事実は、このような統計上の法則にまるで逆行している話にしか捉えられないことを・・今申し上げています。

今回個体の製造番号は「63xx」ですが、それよりも大きいシリアル値の同じ「後期型」の個体から取り出した光学ガラスレンズを実測した光学系構成図が㊧であるなら、道理が通ると言うお話を・・今語っています。然しリアルな現実は、逆なのです! コレ、辻褄が合いませんョね???

・・光学設計を改める際に、従前からさらに退行することは100%考えられません!

それは前述のとおり、前玉の厚みを厚くする方向に変更しただけで「光学システム全体の収差を、根底から考え直す必要に迫られてしまう」からです。

次に❷ 色付要素については、前述した通り「実際に現ブツを見た人しか描けない」点を以て真実であると『根拠』に充てています。

そして結像面に最も影響を及ぼしかねない❸ 色付と❹ 色付の要素について指摘します。

トレースした互いの光学系構成図を倍率比較した時、絞り羽根の直前に位置する❸ 色付の曲率は、何とほぼ同一でした!(驚)・・これは滅多に近似しません(汗)

ところが、そもそも❸ 色付の厚みが違ったのです。この構成4枚目の両凹レンズの厚みが違ってくると、やはり後群側での光線制御に大きく影響を与えます。

さらに決定的な相違点だったのが❹ 色付の要素であり、巷でネット上に拡散している「後期型」の光学系構成図に載る、構成5枚目たる後群側で一番最初の入射光受け取り面を示す湾曲面の曲率が・・まるで違うのです!(驚)

何とWEB上掲載光学系構成図のほうが「大幅に緩やかな凹面の曲率」であり、実は❶前玉 色付の肉厚が薄くなっていた経緯、さらに❸ 色付の厚みが厚かった点と合わせた時、この2つの光学設計は「まるで概念が別モノ」と指摘できることが判明しました(汗)

結果、その答えが最終結像面の直前での仕上げとしての立場である後玉❺ 色付のカタチの相違に繋がっていたことが光学システムを透過していく光線の挙動としてもトレースした結果、ようやく視えてきました!

つまりこれは『都市伝説』ではなく、リアルな現実に顕在する光学系である可能性大なのです!

何故なら、現在WEB上で拡散し続けている後期型を示す光学系構成図を当方がトレースした時に、許容誤差値を含めた場合ですら「光線の挙動に整合性が執られている」点で、現物を目視しながらトレースしていない限り描くことができないと指摘でき、このWEB上の「後期型」を示す光学系構成図がデタラメとは指摘できない・・ことを今、述べています。

・・何処かに、きっと凹んだ後玉の個体が今も隠れている!(怖)

当方の妄想でしかありませんが、おそらくその後玉が凹んでいる個体は、1955年発売の直前に完成していたプロトタイプなのではないかと妄想できるのですッ。その仕上がりの写りを評価して、そこから最終的な詰めを行い「量産品の後玉が平坦化した」と捉えるのが素直な性格の当方には、向いていそうです・・(笑)

ちょっと『悪夢』見そうですね・・(汗) きっと当方は最後の後玉に到達すべく、高層ビルほどに巨大な光学ガラスレンズの山々の曲率を登ったり降りたりしながら、その湾曲面の蒸着コーティング層による滑りの中で「滑落する恐怖」と闘いながら朝を迎えるのではないでしょうか・・(怖) いえ、今の当方の人生のポジショニングから考えれば、容易に「まさに滑落しているシ~ン」でジ・エンドのような気持ちになってきました(笑)

・・蒸着コーティング層を被せていない素の硝材面ならまだ摩擦が残っているものの、ツルツルの蒸着コーティング層ョ、勘弁してくれ!(怖)

…………………………………………………………………………

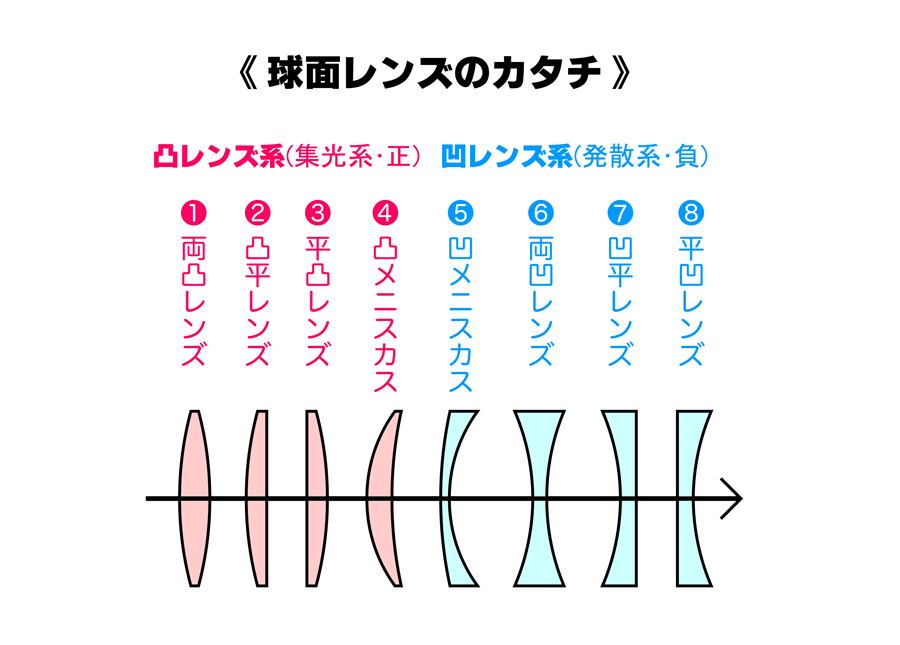

ここでは「球面レンズのカタチ」を説明していますから、ご存じの方は飛ばして下さいませ。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらのwikiに説明されています)。さらに中心部=外周部の厚みが同一であるレンズを指して「均厚レンズ (対称メニスカスレンズ)」と呼びます。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。さらにこれら球面レンズのカタチを、光線がそれら光学ガラスレンズを透過する際の挙動から捉えようとした時「凸レンズ系」を指して「集光系」と言い「正 (プラス)」の要素になります。一方の「凹レンズ系」は「発散系」と言い「負 (マイナス)」の要素になりますね。つまり集光と発散の違いで、光線が光学ガラスレンズを透過する際の方向性が全く異なるのです。

つまり光学システムに於ける光学設計とは、その中に配置されている各光学ガラスレンズに入射してきた光線の収差補正制御に係る目的と役目により、それぞれの光学ガラスレンズ別に「硝材」が選択されてることを前提としています。

そしてその硝材選定とは大まかに、且つ簡素に述べるなら、光線が透過していく時の挙動を各光学ガラスレンズ別に決めていく作業を指しますから、そこで基準になるのは「屈折率とアッベ数」と言う話になります。

◉ 屈折率 (n)

光がある物質中を通る時に、速度がどれだけ遅くなるかを示す数値

※空気中の光速 cc に対して、物質中の光速 vv の比で表される:

・n=1n = 1 → 光がほぼ空気中と同じ速度で進む

・n>1n > 1 → 光がその物質中で遅くなる

※光は屈折率が大きいほど曲がりやすくなり屈折 (偏角) が強くなるが、透過速度は屈折率が大きくなるほど遅くなる。光学設計では同じ曲率でも、屈折率が高い硝材ほど焦点距離を短く設計できる。

◉ アッベ数 (v)

光学ガラスの色収差 (光の波長ごとに屈折率が異なること) を表す指標。数値が大きいほど色収差が少なく、収差が小さいことを意味する。

・ = 黄色光(ナトリウムD線、589.3 nm)の屈折率

・ = 青色光(フッ素F線、486.1 nm)の屈折率

・ = 赤色光(セシウムC線、656.3 nm)の屈折率

※ が大の時 → 色の分散が小さい → レンズで色ずれが少ない

※ が小の時 → 色の分散が大 → 色収差が目立つ

つまり「光学設計」の定義とは、光学ガラスレンズの硝材ごとの屈折率とアッベ数を踏まえ、各レンズの曲率や厚み、配置順序を決定し、光線を制御しながら収差補正を行って、最終結像面に正しく像を結ばせるための設計であると説明できます。

↑上の模式図は、F輝線を使い、それぞれの光学ガラスレンズを光線が透過する際に、どのように屈折していくのかを示す光路図として作図しています。凸レンズ系 (凸メニスカスレンズ:正) を光線が透過すると、ご覧のように屈折率と曲率によって透過光は1点に集光します。一方の凹レンズ系 (凹メニスカスレンズ:負) は透過光が発散方向に広がるのが分かると思います。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平面 (平行平板)」の光学素子が存在しますが、これは主として光路長や位置調整に用いられる要素であり、分散を積極的に利用する主レンズ要素としてではなく補助的に用いられます (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

さらに光学ガラスレンズの硝材として分類する時、大きく2種類に大別でき、 色付のクラウンガラスと、 色付のフリントガラスに別れます。これら硝材は「ソーダガラス分類:クラウンガラス」と「鉛ガラス分類:フリントガラス」とも言い換えられます。屈折率:1.60nd前後を境界とし、さらにアッベ数:50vdを境にして二分される硝材を指して、クラウンガラス (屈折率:1.60nd以下/アッベ数:50vd以上) またはフリントガラス (屈折率:1.60nd以上/アッベ数:50vd以下) と呼びます。

硝材なので、精製された堆積物 (結晶質ではない) の塊であり、そこから機械研削と研磨を施して削り出されたガラスを指して、光学ガラスレンズと呼びますね(笑)

逆に言うなら、光学ガラスレンズのコバ端が透明ではなく濁っているのがその『証拠』であり「堆積物だから」です(笑) だから硝材から削り出す工程で使う研削機械設備 (ポリッシャー) を見ると、必ず円形板が回転する仕組みで作られているワケですね。

従って硝材はアモルファス状態であり、結晶格子を持たない粒子が不規則に密集した固体の状態である「非結晶質=アモルファス=光学ガラスレンズ」という話になります。

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑3日間対応しましたが、残念ながら鏡筒が回りません!(涙) おそらくこのモデルは「鏡胴二分割方式」を採る製品設計ではないかと考えますが、鏡筒が回らない為に絞り環が抜けません。

↑3日間対応しましたが、残念ながら鏡筒が回りません!(涙) おそらくこのモデルは「鏡胴二分割方式」を採る製品設計ではないかと考えますが、鏡筒が回らない為に絞り環が抜けません。

つまり完全解体どころか、鏡胴「前部」すら解体できなかった為、外せた部位のみに限定して整備を行いました・・申し訳ございません!

整備した部位は、絞りユニットと光学系全群です。但し絞りユニットは位置決め環側が取り外せていないので、開閉環側だけの処理に留まります(涙) 今までに扱いが無いモデルの為、内部構造に見当がつかず、ムリに解体するよう仕向ける所為は、執れませんッ。

位置決め環に空いている穴からその底部分を確認すると、どうも接着されているようにしか見えないのです(汗) そこで、超高温加熱まで「加熱処置」の温度を上げるべく、光学系を全て取り出してから金属材の鏡胴だけの状態にして「加熱処置」を数回処置する際、金属材が「チッ」と言う音を放つくらい高温状態まで加熱してみましたが、全く回りません。

仮に締付ネジなどで横方向から硬締めされているなら、このような高温に加熱しても回らない道理が通りますが、ではその場合「どうやって絞り環を間に挟んだのか」と言う話になり、横方向からイモネジなどを使い硬締めするにしても、絞り環が被さっている以上、そもそもそのイモネジすら露出していない為、締めつけようがないのです(汗)

・・つまり、どうして回らないのか全く見当がつきません。残念ですッ!(悔)

↑上の写真は取り出した光学系の中から第2群と第3群を並べて撮影しています。当初バラした直後なので「反射防止黒色塗料」などがそのまま残っています (溶剤を使い除去する前の状態)。

↑上の写真は取り出した光学系の中から第2群と第3群を並べて撮影しています。当初バラした直後なので「反射防止黒色塗料」などがそのまま残っています (溶剤を使い除去する前の状態)。

すると一目瞭然ですが、それぞれの貼り合わせレンズのコバ端の一部が着色さていない、或いは着色した後に剥がれていることが確認できます(汗)

光学系前群の要素を赤色文字で表記し、光学系後群をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味します。

↑同様ヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。するとオレンジ色の矢印で指し示している箇所に残る「反射防止黒色塗料」の成分として「3種類の反射防止黒色塗料が塗られてきた」ことが判明しました(汗)

↑同様ヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。するとオレンジ色の矢印で指し示している箇所に残る「反射防止黒色塗料」の成分として「3種類の反射防止黒色塗料が塗られてきた」ことが判明しました(汗)

第2群側をコバ端着色している「反射防止黒色塗料」は紫系の合成樹脂塗料です。さらに第3群は油性タイプと水性タイプが混在しています。

この時、第2群のほうをチェックすると分かりますが、合成樹脂塗料を使いコバ端着色したものの、光学ガラスレンズの内部を覗き込むと「コバ端は白っぽく反射したままに見える」ことが分かりますから、必ずしも黒色の塗料を塗布すれば、コバ端が黒くなるとは限らないことを表しています。

これはリアルな現実に硝材の研削時に、光学ガラスレンズの表裏面は仕上げ研磨まで工程が進みますが、一方のコバ端の研磨は仕上げ研磨まで進んでいませんッ。

それは後ほど拡大撮影した写真でコバ端部分の光学ガラスレンズ (硝材露出部分) を横方向から見れば一目瞭然ですが、着色していた「反射防止黒色塗料」のインク成分が微かに微細な凹み部分に浸透して残る結果、その研削の粗さが目視できてしまうのです・・(汗)

つまり光学システム全体の中で、各群の光学ガラスレンズのコバ端部分は「反射も含め基礎的光学設計段階で、透過光の光線の挙動が管理できている」結果、研削後の粗いままでも良いとして製品設計の中に組み込まれていたことを明らかにしていると受け取れますッ。

すると特に後群側の第3群のコバ端着色状況をチェックすると、これを見ただけですぐに分かりますが「格納筒に収納する際に、キツすぎて塗料が格納時に擦れて剥がれてしまった」ことが一目瞭然です(汗)

「反射防止黒色塗料」の塗膜の膜厚は0.01~0.03㎜ (1回塗り) なので、仮に0.03㎜にしても格納筒格納時の膜厚は「0.03㎜ x 2=0.06㎜」から、その程度すらこのような状況を招くと理解することができます。

つまり塗膜の厚み分の猶予が無い状態なのに、ムリヤリ格納してしまったことを表していますッ。

おそらくは「加熱処置」により黄銅材の熱膨張を誘発させておいて、そこで一気に格納を進めたのだと思いますが、加熱してもキツキツだったことがこの状況から掴めます。

・・つまり生産時点ではここに「反射防止黒色塗料」が着色されていなかった。

或いはコバ端着色する箇所を明確に切り分けて製品設計していたことが、これらの状況から掴めるのに「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」を求める為、こういうことに至っています(涙)

・・いえ、これだけで終わればまだ良いのです!(怖) このコトバの意味は後ほど分かります。

↑当初バラした直後に着色されていた「反射防止黒色塗料」を溶剤を使い溶かして剥がした後に、そこから現れた「モノ」を拡大撮影しています(笑)

↑当初バラした直後に着色されていた「反射防止黒色塗料」を溶剤を使い溶かして剥がした後に、そこから現れた「モノ」を拡大撮影しています(笑)

・・何と「−1.02」と鉛筆書きしてあったのですッ(汗)

この筆順は英語圏の書き方ではなく・・ニッポン人・・です!(汗)

↑「反射防止黒色塗料」で着色されてしまうなら気にする必要などないと言うかも知れませんが、神経質な当方は上の写真のように「光学系内に反射して視認できる文字の痕跡が、チョ〜気になって仕方ない!」性格の持ち主なので(恥)、確かに光学面から指摘するなら、このような書き入れが施されていても、そもそもこのコバ端に内面反射で突き当たる光線は、結像面まで到達し得ないので、このような鉛筆書きの書き入れは写真への影響が100%ありませんッ!

↑「反射防止黒色塗料」で着色されてしまうなら気にする必要などないと言うかも知れませんが、神経質な当方は上の写真のように「光学系内に反射して視認できる文字の痕跡が、チョ〜気になって仕方ない!」性格の持ち主なので(恥)、確かに光学面から指摘するなら、このような書き入れが施されていても、そもそもこのコバ端に内面反射で突き当たる光線は、結像面まで到達し得ないので、このような鉛筆書きの書き入れは写真への影響が100%ありませんッ!

然し、もしも「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」として「反射防止黒色塗料」の着色に固執するなら、ではいったいこの「透けて視えてしまう書き込み」は、その見てくれの良さに対して、どう整合性を、或いは合理性をもたせるのか本人に説明させたいくらいです・・(笑)

・・つまり、そういう細かい処に気を配ることができない整備者の仕業と、受け取られるのです。

このような数値は、おそらく電子コリメーターによる測定値が鉛筆書きされているのだと推定できますから、生産時点に書き込まれていないと言わざるを得ません・・(汗) 電子機械設備を所有する、何処ぞのプロのカメラ店様や修理専門会社様での書き込みであると、妄想できるのです。

以前扱ったキヤノンカメラ製「Sレンズシリーズ」の整備時にも、扱った総数25本全ての個体の光学ガラスレンズのコバ端に、やはり同じように数値が鉛筆書きされていた為、何処かの整備会社で、このような電子コリメーターを使った測定値を書き入れる工程が標準化されていると受け取られるのですッ。

確かに「鉛筆書きの書き込みがある」と言われない限り、目を皿のようにして凝視しても発見できるかどうかは定かではありませんが(汗)、だからと言って決して視認できないレベルの書き込みではありませんから、はたしてそういう (個別にいちいち実測値を書き込んでしまう) 考え方は「適切な処置と言えるのか」との一点に於いて、追求したい気持ちが今の当方の心の中では・・とても大きく成長してしまっています(涙)

そのように追求しながら考えていくと、この第2群の位置が絞り羽根直前との配置から、そもそも球面収差など諸収差補正を決定づけている場所との位置的な前提から、電子コリメーターを使った測定値を調べることで、最後の組み上がり後の計測時との整合性を確認している・・とも受け取れますから、そのような工程が介在できる整備会社と言うと、凡そ限られてくるのではないでしょうかねぇ~(汗)

公然と平気で自分達の手前勝手な理由で、生産時点に施されていないことを処置してしまう概念ッて、何だか違うように思うのですョ。それでいて「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」に異常なほどに追求を忘れないと言う企業姿勢って・・何だか間違っていませんかね???

しかもその結果、店頭のガラスケースに並んだ「ウン十万」する値札のこの個体を平然と売っている姿に・・いったいどんな印象を抱けば良いと、言うのでしょうか???

・・まさに世も末ですッ(涙)

さすがに「Sレンズシリーズ」で扱った総数の25本全ての個体で全滅状態 (鉛筆の書き込みがあった) 状況には、閉口せざるを得ませんでしたが・・当方が神経質すぎるのでしょうか???(恥)

もちろんそれら扱った25本は焦点距離もバラバラでご依頼者様も複数人ですし、個体の製造年代などは相応に離れている個体だと容易に推測できます。そのような状況なのに、全てに鉛筆書きが確認できた時点で、専任整備会社による整備だったのではないのかとの憶測が生まれるのは、或る意味自然な流れなのではないでしょうか・・。

↑取り出した光学系前群の光学ガラスレンズを並べて撮影しています。

↑取り出した光学系前群の光学ガラスレンズを並べて撮影しています。

↑先ずは光学系前群前玉の裏面側が平坦であることの『証拠』として、真横から拡大撮影しています。グリーン色の矢印が指し示している方向は、変わらず前玉の露出面側方向を意味します。極々僅かに真横ではなく微かに上方から撮影している為、平坦なのが見えていると思います。

↑先ずは光学系前群前玉の裏面側が平坦であることの『証拠』として、真横から拡大撮影しています。グリーン色の矢印が指し示している方向は、変わらず前玉の露出面側方向を意味します。極々僅かに真横ではなく微かに上方から撮影している為、平坦なのが見えていると思います。

↑こちらは光学系前群内の第2群、3枚貼り合わせレンズを立てて撮影しています。同じようにグリーン色の矢印が指し示している方向が、前玉の露出面側方向を意味します。すると赤色矢印で指し示している箇所が3枚の光学ガラスレンズ接着面になります。

↑こちらは光学系前群内の第2群、3枚貼り合わせレンズを立てて撮影しています。同じようにグリーン色の矢印が指し示している方向が、前玉の露出面側方向を意味します。すると赤色矢印で指し示している箇所が3枚の光学ガラスレンズ接着面になります。

↑拡大撮影するとこんな感じです。凸凹が分かるでしょうか??? これが前のほうで解説した、接着時の専用治具を使った保持によって光軸の芯出しを体現させている『証拠』ではないかと、当方はみていますが、リアルな現実にそのような生産時の状況を明示させる一次資料や二次資料が発見できている話では・・決してありませんッ。

↑拡大撮影するとこんな感じです。凸凹が分かるでしょうか??? これが前のほうで解説した、接着時の専用治具を使った保持によって光軸の芯出しを体現させている『証拠』ではないかと、当方はみていますが、リアルな現実にそのような生産時の状況を明示させる一次資料や二次資料が発見できている話では・・決してありませんッ。

↑こちらは後群側の第3群です。第3群は4枚の貼り合わせレンズ化なので、赤色矢印で指し示している箇所にそのうちの2枚のコバ端が一極集中している様子が掴めます。それぞれさらに接着しているもう一方の光学ガラスレンズとの接着性を確実にするカタチとして研削されていることが分かり、結果的にこの中間に位置する2つの光学ガラスレンズの接着面を確定させることで、最終的に同時に他の2枚も光軸の芯出しが適うという、とても頭の良い設計であることが分かります。

↑こちらは後群側の第3群です。第3群は4枚の貼り合わせレンズ化なので、赤色矢印で指し示している箇所にそのうちの2枚のコバ端が一極集中している様子が掴めます。それぞれさらに接着しているもう一方の光学ガラスレンズとの接着性を確実にするカタチとして研削されていることが分かり、結果的にこの中間に位置する2つの光学ガラスレンズの接着面を確定させることで、最終的に同時に他の2枚も光軸の芯出しが適うという、とても頭の良い設計であることが分かります。

そしてこれこそまさに、このようにリアルな現実に現ブツを見ながらトレースした人でなければ、このような接着面の凹凸はトレース図に反映できないとの道理に納得がいくのです!(汗)

このような『根拠』から、WEB上で拡散が続く「後期型」の光学系構成図の信憑性が担保できると当方は踏んでおり、そうであれば「盛大に凹んでいる後玉の個体が必ず何処かに居る!」との妄想に取り憑かれている始末で(怖)、まさに『都市伝説』真っ最中なのです!(恥)

↑上の写真は既に「黄変化」しているのが一目瞭然ですが、光学系第4群の後玉です。

↑上の写真は既に「黄変化」しているのが一目瞭然ですが、光学系第4群の後玉です。

↑同じように真横から拡大撮影して後玉の露出面側が「平坦」であることの『証拠』を撮影していますッ。1つ前の写真を見れば分かりますが、撮影に使っているミニスタジオの背景紙の柄が映り込んでいることから「湾曲していないことが証明されている」とも、指摘できないでしょうか。

↑同じように真横から拡大撮影して後玉の露出面側が「平坦」であることの『証拠』を撮影していますッ。1つ前の写真を見れば分かりますが、撮影に使っているミニスタジオの背景紙の柄が映り込んでいることから「湾曲していないことが証明されている」とも、指摘できないでしょうか。

・・然しここで問題になったのは赤色矢印が指し示している箇所です!(涙)

欠けているのです!(涙) 割れたのではなく欠けたのです!(悔) もちろんこれは当方がヤッてしまったことではありません。

これか前のほうで解説した「反射防止黒色塗料」を着色して、その塗膜の厚みの影響で、格納筒に収納できないからと言って「加熱処置」により黄銅材の熱膨張を利用して格納してしまった結果としての『結末』なのです!(怒)

実は前玉のコバ端や、第2群のコバ端ですら僅かに欠けが残っていのたですが、過去メンテナンス時の整備者は「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」に固執するがあまり、最も重要な光学ガラスレンズの性質をまるで意識していなかったことが、ここに白日の下に晒されることになります。

このような円形状の欠け (実際は微かに楕円状になっている) は「光学ガラスレンズが圧力に耐えきれずに、経年の中で自然的に破壊していった」と言う『証拠』なのです!(涙)

例えばもしも仮に「衝撃」によって光学ガラスレンズが割れた場合、それは「鋭角な三角形状の破壊面を有する割れ方」として破壊が進むので、この欠け部分の形状を確認すれば、何が原因でどういった経緯で破壊が進んだのかが判明してしまうことを・・今、語っています。

・・合成石英ガラスの破壊は、必ずこの2つのいずれかに集約します! 圧力か衝撃か!

これはこの欠けた場所に「反射防止黒色塗料」が着色さていたことを示しているのではなく、実は黄銅材の応力反応と光学ガラスレンズの圧力に耐えられるかどうかの2つが、互いに影響してあっていた結果、たまたまこの箇所に欠けが進んだと言うのが正しい認識になります。

実際この上から被さる「光学系後群格納筒」の内壁が「反射防止黒色塗料」で着色されていた結果、この直下に入るべき光学系第3群の4枚貼り合わせレンズにも圧力が常時働いていた痕跡が確認できているのです(汗)

或いはもしかしたら過去メンテナンス時に、後群格納筒を回して外そうとした際のチカラにより、破断してしまったのかも知れませんッ。真実は不明ですが、生産後70年を経ているからと言って、自然に破壊が進んだのでは決してありませんね・・。

↑今回取り外せたのは、光学系全群と上の2つだけです(涙)・・申し訳ございません!

↑今回取り外せたのは、光学系全群と上の2つだけです(涙)・・申し訳ございません!

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、生産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、生産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

このモデルの製品設計は「開閉環」を「C型留め具」を使い脱落防止するよう設計していたことがこれで分かります。

つまりこの当時のオールドレンズに多い「光学系全群格納筒の底面で抑え込んで開閉環の浮き上がりに対処していた」設計とは違うと言えるのです。そのような設計が拙いと言っているのではなく、このように「C型留め具」を介在させて絞り羽根の膨れ上がりを防御していたのであれば、それは光路長の適正化に組み立て時の問題が影響を与えないことを同義で表していると指摘できるからです。

そもそも絞り羽根は、位置決めキー側 (上の写真ブルー色の矢印が指し示している箇所の穴) が軸として固定位置になる為、絞り環操作によって開閉環が回る時、開閉キー側だけが円周方向での回転運動を絞りユニットの内部でとります。この時、開閉環の回転に従い開閉キー側が円周方向に回転運動に沿って移動するチカラが働いている時、一方の位置決めキー側は動けずに「引き戻すチカラが働く」が故に、開閉キーと位置決めキーの間で「応力反応」が生じ、金属材である以上容易に伸び縮みできないことから「その応力分を面に逃がそうとする」生じたチカラの逃げ道が必ず必要になる為、絞り羽根は最も互いが擦れ合う面積が最小の箇所で「互いに膨れ上がろうとする物理的な現象」を起こします。

この結果「開閉環」が前玉方向に持ち上げられ膨れ上がるために、それを防御する目的と役目で「C型留め具」が用意されていることになります。

従ってこの絞りユニット内の整備時に重要なポイントになっているのは「何処と何処が互いに接触面なのか」であり、そこに生じている経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びを完全除去して上げることで、最終的な絞り環の操作性が確保できることを意味しています。

絞り羽根と聞くと一方的に「油染み」を連想することが多いと思いますが、確かに今回の個体の絞り羽根も、12枚全てで「赤サビ」すら生じていた為、今回の整備でキー脱落要素たる「サビ」を排除できた分、さらに今後の耐用年数を延命できる結果に結びついたのは、不幸中の幸いでした。

ここからはオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑今回の個体は完全解体ができず、多くの瑕疵がそのまま残ってしまいました・・申し訳ございません!(詫)

↑今回の個体は完全解体ができず、多くの瑕疵がそのまま残ってしまいました・・申し訳ございません!(詫)

《残っている瑕疵内容》

❶ 距離環を回すトルクが重め。

❷ その際の擦れ感も残ったままなので掴んでいる指に伝わって感じられる。

❸ その一方で、絞り環操作のクリック感は軽すぎる状況 (クリックが分からない)。

❹ 未解体の為、筐体外装の磨き込みが一切できなかった。

❺ ヘリコイドグリースや絞り環のグリースの適正化も当然ながら一切できていない。

・・こんな感じです。

要は解体できたのは絞りユニットの一部と光学系全群だけなので、他のヘリコイド群や鏡筒に絞りユニットとの連結機構部などが放置プレイです・・本当に申し訳ございません!

先ず最初に光学系前群を取り出したのですが、その際に引き抜きできず (反射防止黒色塗料によって完全固着していた)「加熱処置」を何回も行いましたが、そもそも貼り合わせレンズばかりの光学系構成なのが事前に分かっている為、加熱するにも温度を上げられません・・バルサム切れを誘発するからです。

従って格納筒との微かな隙間に溶剤を滲ませつつ根気よく何回も加熱して、ようやく取り出せた次第です。

その一方で、当初バラす前時点に確認できていた光学系内の薄いクモリは、完全除去できスカッとクリアに戻っています。特に光学系第2群のコバ端に着色されていた「油性の合成樹脂塗料」は、今後将来的にカビ菌糸を誘引する懸念が大きくなる為、それを事前に防げるだけでも安心です。

また光学系内の各群に生じている「黄変化」については、簡易放射線量計を使い実測した結果から「酸化トリウム」を含有していないと判定できた為、UV光照射などしても意味が無いことになりますから処置していませんし、巷で指摘されることが多い「コーティング焼け」でも、100%ありませんね(笑)

↑第2群のコバ端に書き込まれていた「−1.02」の鉛筆書きも、消しゴムなどでは消えなかった為、硝子研磨して削り落としていますから、現状反射して見えたりしません (当たり前ですが)(笑)

↑第2群のコバ端に書き込まれていた「−1.02」の鉛筆書きも、消しゴムなどでは消えなかった為、硝子研磨して削り落としていますから、現状反射して見えたりしません (当たり前ですが)(笑)

・・「気泡」が複数混入しています。

◉ 気泡

光学硝子材精製時に、適正な高温度帯に一定時間到達し続け維持していたことを示す「証」と捉えていたので、当時の光学メーカーは正常品として「気泡」を含む個体を出荷していました (写真に影響なし)。

但し、おそらくはバルサム剤に現れたガスが気泡として残ってしまっているだけではないかと判定しています。

↑後玉の露出面側に経年劣化進行に伴う蒸着コーティング層の劣化が「微細な点状」として残っています。被せられているシングルコーティング層 (単層膜蒸着コーティング層) が残っているため、特段処置せずにそのままにしています。撮影する写真への影響は、せいぜい玉ボケが表出した中にポツポツと映り込む程度ですが、むしろそれで目立つのは「気泡」のほうだと考えられるので、無視レベルですッ。

↑後玉の露出面側に経年劣化進行に伴う蒸着コーティング層の劣化が「微細な点状」として残っています。被せられているシングルコーティング層 (単層膜蒸着コーティング層) が残っているため、特段処置せずにそのままにしています。撮影する写真への影響は、せいぜい玉ボケが表出した中にポツポツと映り込む程度ですが、むしろそれで目立つのは「気泡」のほうだと考えられるので、無視レベルですッ。

上の写真で中央付近に白っぽく映っているのは反射なので、現ブツにはありません・・。

↑解体できていない為、ヘリコイドグリースなども入れ替えできていません・・申し訳ございません! 当初のままですからトルクが少々重く、且つ擦れ感を伴います。

↑解体できていない為、ヘリコイドグリースなども入れ替えできていません・・申し訳ございません! 当初のままですからトルクが少々重く、且つ擦れ感を伴います。

↑筐体外装の磨き込みも不可能なので未実施ですが、指標値の刻印だけは着色して明瞭に仕上げています。

↑筐体外装の磨き込みも不可能なので未実施ですが、指標値の刻印だけは着色して明瞭に仕上げています。

・・いろいろご期待に添えず、本当に申し訳ございません。お詫び申し上げます。

無限遠位置 (当初バラす前の位置に同じ/ピタリの位置)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f1.1、被写体までの距離:88m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:44m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、50m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の90m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

なおこれら計算値に基づく無限遠位置の確認については、その適正をChatGPTでも確認できています。特に流行りの「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと確かめられるのか、光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、そういう疑念が残りますし、最低限人工星コリメーターによる検査は「10m以上」の実効距離が必要になります。

なお撮影時の対角画角としては、計算すると35㎜判フルサイズ36㎜ x 24㎜にて「対角画角:46.793°」になります。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認など行い、微調整して仕上げています。その際使っているのは、今回付属頂いた「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認など行い、微調整して仕上げています。その際使っているのは、今回付属頂いた「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

(あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません)

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

ピント位置は手前側のヘッドライトの、本当に電球の玉部分にしか被写界深度が薄い/浅いので合焦していませんし、それも明確ではなくやはりピントの芯は甘い印象を受けます (当時入手可能な硝材レベルで考察すれば、仕方ない要素でしかない)。

このように「ピント面が甘い印象」とする要素を、実際の当時の工業技術面からの捉え方として納得する手法も、或る意味「仕方ない」との諦めよりも、むしろ精一杯ヤッてくれたのだと言う褒め言葉的に納得するのが、今ドキの70年~80年経過していくオールドレンズ達にとっては、誉れとして残るのではないでしょうか・・(祈)

↑絞り環を回してf値「f/1.4」で撮影していますが、なッ何と「焦点移動」がさっそくこのf値から起きています(汗)

↑絞り環を回してf値「f/1.4」で撮影していますが、なッ何と「焦点移動」がさっそくこのf値から起きています(汗)

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので、光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られると、その背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑さらに回してf値「f2」で撮影していますが「焦点移動」は大幅に影響を来している結果、ピント面だったハズの手前側ヘッドライトから、既に奥のヘッドライトを越して階段側方向に向かっています(汗)

↑さらに回してf値「f2」で撮影していますが「焦点移動」は大幅に影響を来している結果、ピント面だったハズの手前側ヘッドライトから、既に奥のヘッドライトを越して階段側方向に向かっています(汗)

↑f値「f/2.8」での撮影です。本格的に階段にピントが合焦しています。

↑f値「f/2.8」での撮影です。本格的に階段にピントが合焦しています。

↑f値は「f/4」に上がっています。「焦点移動」の影響により、既に階段の先の入り口付近にまでピント面は移動してしまっています。

↑f値は「f/4」に上がっています。「焦点移動」の影響により、既に階段の先の入り口付近にまでピント面は移動してしまっています。

↑f値「f/5.6」です。ここから今度は「回折現象」の影響が次第に顕著に現れてくる為、焦点移動の影響はむしろ目立たなくなってきます。

↑f値「f/5.6」です。ここから今度は「回折現象」の影響が次第に顕著に現れてくる為、焦点移動の影響はむしろ目立たなくなってきます。

↑f値は「f/8」になりりました。一般的なオールドレンズであれば十分光学性能を最大限に発揮してくれているf値なのですが、このモデルでは限界を既に超えてしまっています(汗)

↑f値は「f/8」になりりました。一般的なオールドレンズであれば十分光学性能を最大限に発揮してくれているf値なのですが、このモデルでは限界を既に超えてしまっています(汗)

↑f値「f11」です。コントラスト低下や解像感の低下が同時発生していますが、視認できて見苦しい描写ではありません・・或る意味、流石です!(驚)

↑f値「f11」です。コントラスト低下や解像感の低下が同時発生していますが、視認できて見苦しい描写ではありません・・或る意味、流石です!(驚)

↑最小絞り値「f/16」です。むしろピント面だったハズの手前側ヘッドライトの解像感はマシな印象に向かっていることがこの写りで確認できますから「焦点移動」と「回折現象」に一喜一憂せずとも、絞り値を上手~く活用させてシ~ンに臨めば、このモデルはとんでもない1枚を残してくれる期待値が、相当に上がりそうです!(驚)・・素晴らしいモデルです!(拝)

↑最小絞り値「f/16」です。むしろピント面だったハズの手前側ヘッドライトの解像感はマシな印象に向かっていることがこの写りで確認できますから「焦点移動」と「回折現象」に一喜一憂せずとも、絞り値を上手~く活用させてシ~ンに臨めば、このモデルはとんでもない1枚を残してくれる期待値が、相当に上がりそうです!(驚)・・素晴らしいモデルです!(拝)

今回のオーバーホール/修理はご期待に添えず、本当に申し訳ございませんでした。明日完全梱包の上、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。