🅰

戦前ドイツで1913年、Ernst Leitz Wetzlarに在籍のOskar Barnack (オスカー・バルナック) 氏が理想を描き、まさにそれを体現させてしまった「ドイツが誇るLuftbildlichkeitとは何か」![]() という課題について、この記事では語っていきたいと思います (例によって超長文です)。

という課題について、この記事では語っていきたいと思います (例によって超長文です)。

この崇むべき御言葉『Luftbildlichkeit』とは、ルフトビルド(ゥ)リヒカイトとドイツ語発音し、和訳すると『空気の描写』になります・・(拝)

・・つまりLeitz/Leica製オールドレンズが、当時も今も『空気を写す』その描写性を指しますね。

今回この課題の探索に挑むのは、当時多くのオールドレンズが同じことを実現できていなかった中で、どうしてLeitz/Leica製オールドレンズだけが『空気を写す』ことに成功したのかを探る物語になりますが、そこには『当方の閃き』が大きく影響しているため、巷の一般的な考察からは乖離している点、先ずは最初にお詫び申し上げます (スミマセン)。

この記事で追求するのは、Leitz/Leicaの『空気を写す』カラクリの暴露です・・!

先日、当方がオーバーホール/修理ご依頼を賜り整備完了した「Summicron 5cm f/2」の背景などを探索していく過程の中で、先ずはこの光学システムを発明したOtto Zimmermann (オットー・ツィマーマン) 氏とGustav Kleinberg (グスタフ・クラインベルグ) 氏両名による特許出願申請書・・・・「DE1647349U (1950-01-09)」ドイツ特許省宛て出願・・・・の記述を探った結果、理解できた内容でもあります。

・・従って、この「空気を写す」探索にSummicron 5cm f/2を使います。

海外特許検索サイト「Espacenet」に最初にアクセスすると「以下のアクションを完了して、あなたが人間であることを確認してください」と表示されチェックボックスが現れる為、チェックを入れて下さい。詐欺サイトでも何でもありません (セキュリティチェックの画面です)。

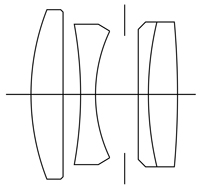

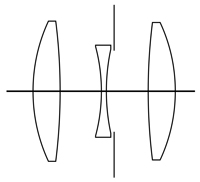

↑上に挙げた光学系構成図は、いずれも特許出願申請書内に掲載されていた図面から抜粋したものです。

㊧:「DE1647349U (1950-01-09)」ドイツ特許省宛て出願

㊥:「FR1061347A (1952-08-08)」フランス特許庁宛て出願

㊨:「DE939956C (1954-08-31)」ドイツ特許省宛て出願

これら3つの特許出願申請書の中で、発明者の氏名を記載しているのは㊨だけであり、その出願日付により1954年であることが確定してしまいますが、実はこれら3つの特許出願申請書内記述と、その記載されていた仕様諸元値の要素を横断的に比較してみた結果「同一の概念に基づき発明されていた」事実が突き止められました。

但し1950年の特許出願申請書だけは、その中に酸化トリウムを光学ガラスレンズ硝材に含有させていることを想定した記述が含まれますから、その点だけは特異でユニークな要素になります。

従ってこれらは同じ発明の基に年を追うごとに光学設計に微妙な訂正を実施していた「或る特定の光学設計に対する変遷」と受け取られることが分かったのです・・!(驚)

そしてその「或る特定の光学設計」が示す内容は、記述されている「焦点距離:100㎜、口径比:1:2」及び「カメラ用写真レンズ」との明確な記載から、標準レンズ域の開放f値「f/2.0」モデルを対象とした発明案件であったことが判明しています。

どうして焦点距離:100㎜なのに、製品として標準レンズ域のモデルを充てがうことが、できるのでしょうか???

それは特許出願申請書内の主張の記述に際し、利便性を図る狙いから習慣的に焦点距離:100㎜として仕様諸元値を掲載する結果、これら3つの特許出願申請書内の想定仕様諸元は、このような同じ数値にまとまっています。

これはリアルな現実にErnst Karl Abbe (エルンスト・カール・アッベ) 氏により、1870〜1890年代に確立された「相似光学の理論基盤」を基に、凡そ1920年代以降に、特にCarl Zeiss (Jena)とJos. Schneider Optische Werke GmbH、或いはErnst Leitz GmbHなど、当時のドイツ主要光学メーカーによる慣例として流行り始めた結果、継承されている「レンズ設計例を等倍比較できるよう焦点距離を固定して表記する習慣=相似則に従って光学系を扱う」との基盤に則っています。

つまり簡単に言ってしまえば、100mmの理論値で実証すれば、レンズ設計例を等倍比較できるようになり分かり易いと言う習慣ですね (後は相似比で倍率/縮尺計算すれば良いから)(笑)

話を戻すと、これらの特許から或る一意の光学設計について、1950年から2年ごとに光学設計が見直されていった経緯が判明したことを表しているのです。

さらにこれら3つの特許出願申請書内の記述を精査していくと、その発明概念の主体的な内容は「収差補正に係る発明案件」であり「技術的課題 (球面収差・コマ収差・高屈折材の採用) の同一性」且つ「光学ガラスレンズの群の間に、空気層を介在させることによる高傾斜収差補正の追求」という、3つの主体的要素の同一性から、最終結論として「Otto Zimmermann (オットー・ツィマーマン)」氏と「Gustav Kleinberg (グスタフ・クラインベルグ)」氏両名による、共同発明案件であったとの結論づけができました!(祝)

まさに先日探索した「Summicron 5cm f/2」を考察した際に、光学設計の要素について光学ガラスレンズ群の間にセットされた「空気レンズ層」の目的と役目について、当方考察が透過光の斜め光線を活用した短波長側の制御ではないかと捉えていた考えが、まるでピタリと的中しチョ〜気持ちいい、感じです (つまり空気レンズ層での短波長側制御を意味する)(笑)

このように巷では「空気レンズ層」と言うコトバのみが流行り/注目され独り歩きしていますが(笑)、はたしてその「空気レンズ層」が光学系前後群のどの位置に配置されているのかの違いにより、実は透過光の光線に対して何を求め追求していたのかの性格が変わってきます。

そこまでちゃんと意識的に調査し研究している人は・・残念ながら稀ですョね(笑) Summicronの1951年版モデルに於ける「空気レンズ層」採用の狙いは、高屈折率を活用した (アッベ数がその数値に未だ追いついていない為) 前玉に入射してきた透過光を「一番最初の段階で、短波長側の特に青色成分について制御したかった光学設計者の明確な企図」を読み取ったからに他ならず、その『根拠』は特に短波長側青色~紫色成分が、結像時の解像度向上を阻害させている主要因だからなのです。

つまり当時入手可能な硝材の中に、後群側で屈折率とアッベ数を活かして光線制御できる硝材が存在していなかったが故に「仕方なく前玉側から順次取り組んでいくしか手がなかった」と言うのが実は光学設計者のホンネであり(涙)、仕方なく酸化トリウム含有硝材を採用したとの、当時の工業技術面での障壁が背景にあったことを・・当方は感じ取ったのです(汗)

その『証拠』は、Summicron 5cm f/2の、後のモデルバリエーションを調べれば容易に手に入れることができますね(笑) このように俯瞰的に、そして横断的にモデルバリエーションを光学面から捉えていく角度の追求をしないので、いったいいつのタイミングで光学設計に変革が起きたのかを掴みきれない話になり、結果的に一番最初の光学設計開発段階での、光学設計者が抱えていた課題/難問を見過ごしてしまうミスに至ります(涙)

・・「空気レンズ層」を探る視点の角度とは、そういう話になるのですッ。

従ってこれら3つの特許出願申請書の発明概要が指していた量産製品は「Summicron 5cm f/2」という1951年に発売された標準レンズモデルであったことが確定します (但し、あくまでも当方の確定判定であり、一次資料は決して残っていません)。

このような探索の経緯から、現在wikiなどで語られている「Ernst Karl Walter Mandler (エルンスト・カール・ヴァルター・マンドラー)」氏による発明との表記は、マンドラー氏がLeitz Canada赴任後に開発された、後年の1954年から登場するLMマウント規格品や、LRマウント規格品の「Summicronシリーズ」がメインになりますから、初期の1951年~1955年に既に登場していたL39マウント規格品モデルについては・・「該当しない」との当方最終判定です。

◉ Otto Zimmermann氏、Gustav Kleinberg氏両名の発明案件:L39マウント規格品

◉ Ernst Karl Walter Mandler氏発明案件:LMマウント規格品、LRマウント規格品

↑するとようやく先日作成した「Summicron 5cm f/2」に限定した世代別モデルバリエーション一覧の中で「第1世代~第2世代」までが、Otto Zimmermann氏、Gustav Kleinberg氏両名の発明案件として確定でき、一方「第3世代~第5世代」までがErnst Karl Walter Mandler氏発明案件なのだとの認識にまとめられることになりました!(祝)

↑するとようやく先日作成した「Summicron 5cm f/2」に限定した世代別モデルバリエーション一覧の中で「第1世代~第2世代」までが、Otto Zimmermann氏、Gustav Kleinberg氏両名の発明案件として確定でき、一方「第3世代~第5世代」までがErnst Karl Walter Mandler氏発明案件なのだとの認識にまとめられることになりました!(祝)

つまりLTM (L39マウント規格品) とLMマウント規格品とでは、光学設計の概念がそもそも違っていることに、留意する必要があることを認めざるを得ませんッ。何故なら、光学設計者が違う為「光学設計時の発想概念が根本的に異なる=入射光制御が異なる」からです。

・・詰まる処、世代別に2分されて、その写り具合が変化したことが確定したことになります!

なお便宜上、酸化トリウムを光学ガラスレンズの硝材に含有させていた1951年版「初期型」モデルを探索、及び考察の対象から省いて、敢えて1953年版からとして探索し考察しています。

それは酸化トリウムを含有することで屈折率とアッベ数のバランスを崩さざるを得なかった (屈折率が15%向上するのに反比例して、アッベ数はむしろ低下する) 要因になる為、合わせてα粒子の放出により、硝材成分中の強い電離損傷を招き、結果生ずるブラウニング現象により短波長側の、特に青色に変調を来すことを考慮して、今回の考察に含めていません。

これは当方の憶測ですが、おそらく酸化トリウム含有により硝材の性能を求めていた諸元値に近づけられるものの、ブラウニング現象による弊害のほうが問題になり、特にSCHOTT社に対する新種硝材 (光学ガラスレンズ) の開発を待ち望んでいたのではないかと考えています。

従って世代別に1953年版~1969年版~1979年版の3つのモデルを対象に検討しています。

…………………………………………………………………………

このように、決して製品としてのモデルバリエーションだけ、つまりは外見上の相違だけに頼って捉えようとせず、先ずは発明時点を示す特許出願申請書を確定できるかどうかが最初のポイントになるべきなのです。もちろんその特許出願申請書に発明者 (inventor) の名前が記されていれば最短で人物の特定も叶いますね。

・・何故なら、写真を記録する道具なのがオールドレンズなので「光学設計ありき」だからです。

量産品の製造がスタートするまでには、光学設計者から製品設計者への設計面での摺合せが行われ、その際、光路長や結像に影響を及ぼす内容以外は、基本的に光学設計者は製品設計者に全てを一任すると言う流れが、一般的だからです。

そして前述のように、それら特許出願申請書内記述に示されている光学的要件を確認していく中で、探索している当該オールドレンズに実装されている光学システムとの近似性について、類似性や同一性、或いは仕様諸元値などを基に推定していく作業になりますから、あながち全くの憶測レベルだけで、オールドレンズのモデルと特許出願申請書とを結びつけている話でもありません(笑)

そこには光学的、物理的根拠を以て推定している作業を経ており、決して妄想レベルの範疇ではないと明言できるのです。

その意味で、wikiもとても大切な情報源と言えますが、必ずしも正解とは限らず (稀に不適切な案内が示されていることがある) もっと言うなら適切な解説や経緯が説明されていないが故に、今回のように「Summicronを発明したのはマンドラー氏だ」との齟齬を、ネット上に生みかねないと言う危険性も含んでいることに、先ずは留意する必要があると思います。

これは実際にマンドラー氏がCanadaに1952年に赴任してから、後にLMマウント規格を開発し、様々なLMマウントモデルの発明に従事するようになった時の、幾つかの特許出願申請書を確認した中から「Summicron 5cm f/2 1st (初期型)」に通ずる、光学面での近似性が確認できなかった点で、覆しようがない事実になっているとの当方考察です。

・・光学設計者が代わると、設計概念そのモノまで変わってしまう。

逆に言うなら、光学設計者が自身がチームを率いているのか否かに関わらず、基本的に自身が設計開発する光学設計の着想は、その前身の既知の案件から概念を継承する必要がありません。もしも光学設計概念を継承したり参照する必要があれば、それは自分が過去に開発した案件なのか、最低限既知の案件の中でも、今自分がこれから発明する案件との権利の主張に競合する既知の案件のみが「参照申告」に値するべきであり、例えモデルバリエーション中の途中で光学設計を引き継ごうとも、最終結像に関する傾向的な戦略性を別にして、光学設計の概念は引き継ぐ道理が成り立たないのです。

要は同じ「Summicronシリーズ」でも、LTMタイプとLMマウント規格品/LRマウント規格品とでは、その実装している光学システムに於ける「光学設計の発明概念の着想そのものが違う」点で或る意味、極端な表現で指摘するなら「別モノ」とも指摘できるのです。

・・マウント規格だけに着目してしまうと、何も視えなくなってくる良い例ですね(笑)

そして実はその設計概念の着想の相違こそが、最終的に『空気を写す』描写性の表現性に「世代を追うごとに変化を与えていった」との結果に結びついたとも言い換えられ、その本質は何かと言えば「まさに光学設計者が違うから」との結論に到達しますが、さらにそこに別の要素が深く関わっていたことも今回の探索で掴むことができました!(祝)

なおこのようなアプローチを使いLeitz/Leica製オールドレンズを捉えようとする試みは、おそらく今までにネット上で示されたことがなかったと思いますが、このような角度からオールドレンズを眺めてみる手法も、収差別に語るだけに留まらない、むしろ或る意味「人の眼を通した感性の反応との接点」との側面に於いて、それはそれでまた単なる数値解析を超えて、とても新鮮に感じられるのではないか・・と、当方は感じましたね。

…………………………………………………………………………

先ずは大前提として、冒頭で説明したとおり「Summicron F/2シリーズ」の、1953年版モデル (LTMタイプ) と1969年版モデル (LMタイプ) に現行品でもある1979年版モデル (LMタイプ) という3つのオールドレンズを例として挙げて、特許出願申請書内の記述を拠り所としつつも、一次資料や二次資料、或いは当方がトレースした光学系構成図から追跡できる光路推測も含め「記号的推論形式」を使い答えを導出する手法で仕上げています。

これら3つのモデル (世代別) は、冒頭解説のとおり光学設計者が異なります。

◉ 1953年版モデル:

Otto Zimmermann (オットー・ツィマーマン) 氏とGustav Kleinberg (グスタフ・クラインベルグ) 氏両名

◉ 1969年版モデル & 1979年版モデル:

Ernst Karl Walter Mandler (エルンスト・カール・ヴァルター・マンドラー) 氏率いるチーム

このようにオールドレンズを単に「光学的特性」と言う数値面だけに限定させて収差を追求しようと試みず、敢えてそこに「光学設計者の存在」を強制的に介在させてしまうことで「人為的要因」をその描写性の解析に加味できるメリットが発生します・・(汗)

・・だから冒頭で一番先に、光学設計者の確定作業を行ったのです!

これは恣意的に当方が捉えているオールドレンズの描写性を追求する概念ですから、決して一般的に受け入られている考え方でも手法でもなく、全く当方独自の独断と偏見に満ちた利己的、且つ異端的な思想であり・・まるで解釈や検討材料には値しない・・ことを、先にここで皆様に完全告知しておきます!(拝)

・・あくまでも自分の思想と理論を語っているにすぎません。

そしてその狙いと言うか本質は「工業製品たるオールドレンズが、人の感性面に作用する要因を掴みたい」との一心で、このような解析手法を編み出しました。

これが意味するのは「或る一意の光学設計を (結像結果まで含め) どのように光学システムとして完成させるのかを決めているのは、その光学設計者の光学センスの範疇に留まる (超えない)」との、当方独自の持論を展開しているにすぎませんから、この点について第三者からあ~だこ~だ言われる筋合いは・・アリマセン。だから告知しているのです。

これは例えば「1+1=2」である特定の光学設計を、一方の光学設計者は「1―1+1+1=2」として結像させているのかも知れませんし、もう一方の光学設計者は「1+1―3+3=2」とシステム構築しているのかも知れません(笑) これは仮に「光学系前群+光学系後群=結像」とのイメージを数値化した話として例を挙げていますが(汗)、この加減算式の何処に絞り羽根を介在させるのかは、光学設計者の自由であるとの前提で、2人の光学設計者の着想点をヒントとして理解するために計算式として明示しました・・(汗)

・・それは絞り羽根を境界として、前後群での光パワー配分比率に大きく影響するからです!

別の例をもう一つ挙げるなら「3群4枚の光学ガラスレンズを使った光学システムを使い、一意の描写性を光学設計しなさい」などと言う命題が与えられた時に、光学設計者が競い合ってテッサー型として仕上げたのか、エルマー型として完成させたのか・・と言うルートが必ず伴うことを皆さんにイメージできるよう、説明しています。

↑上に示した光学系構成図は、代表的なテッサー型 (㊧) とエルマー型 (㊨) であり、これら2つの光学系は、システム全体として捉えてしまえば「3群4枚テッサー型光学系」の範疇に捉えられてしまいます(涙)

ところが上の光学系構成図をよ~く観ると「黒色の縦線」が途中に示されており、それが絞り羽根であることが分かります。つまり同じ3群4枚の光学系構成にしても、配置されている絞り羽根の位置が異なるのです・・結果前群と後群の「透過光線に対する処理が全く別モノ」である点に着目して語っているとの説明を・・今述べているのです!(笑)

このような例がまさに、光学系内に実装されている「絞り羽根の位置」によって、どのように光学系前後群の光パワー配分が変化するのか、それによってどのような結像面でのメリット/デメリットが具現化されるのか、まるで如実に示している例であると皆さんはご理解頂くべきだと思います。

もっと言うなら、当時のマクロレンズの非常に多くのモデルに、エルマー型を採用している理由と根拠は何なのか、どうしてなのか・・そこに先ずは着目するべきなのです(笑)

テッサー型は光学系第1群前玉の次に第2群の両凹レンズが配置される結果、絞りユニット直前で透過光は「発散」方向に仕向けられます。一方のエルマー型は前玉単独なので「集光」です。

すると絞りユニットを通過してきた光線の「後群での収光制御に大きな違いが現れる」ことになります。前述の計算式を使うなら、正の要素である凸レンズ系 (集光系) を「1」とした時,凹レンズ系 (発散系) は負の要素ですから「−1」です。平面は「0」ですね。これは便宜上、凸レンズ系を正としているにすぎません。

この時、前述の光学系構成図はテッサー型「凸平+両凹:(平凹+両凸)」と表記でき、その中で () は接着面のセットを表していますし「:」は絞り羽根そのモノです。

一方エルマー型は「凸平:両凹+(平凹+両凸)」のイメージなので、それぞれの「前群:後群」のパワーバランスは・・・・・・、

テッサー型「1−2:−1+2=−1:1」 vs エルマー型「1:−2−1+2=1:−1」

・・・・・・になります。

つまりテッサー型「−1:1」エルマー型「1:−1」と前後群でのパワーバランスが、互いに反転していることが分かります (:は絞り羽根の位置)。

「−1:1」のテッサー型は「後群主導で主結像する光学設計概念=後群径の肥大化が求められる口径比に制限を受けやすい光学設計」と、まさにLeitz在籍時のMax Berek (マックス・べレク) 氏が、自身のエルマー型特許出願申請書内記述で、テッサー型の欠点を語っていたのです(笑)

一方エルマー型は「1:−1」と前群側で、既に収光制御を「入射光束の取り込みと同時に対応できている」点で、絞り羽根を通過してきた光線は、後群側での収光制御を2つの群を使って余裕で制御できるという、大きなメリットの恩恵を受けています。

◉ 集光/集束

光を (1点に) 集める物理的現象そのものを指し、虫眼鏡の原理に同じ

◉ 収光/収束

光を集める内容の制御全般を含み、且つ光学設計の中でどのように光をコントロールしていくかに係る作業を指す

つまり外縁部からの斜め入射光束に対し対処できないテッサー型に比べ (口径比制約の問題)、エルマー型は斜め入射光束にも十分に対応できてしまう結果 (前玉が凸レンズ系単独だから)、特に近接撮影が多くなるマクロレンズの光学系に「エルマー型」が適切なのが、このような加減算式だけでも掴めてしまうのです(笑)

何故なら、標準レンズ~中望遠レンズ系の光学系では、入射光束の入射仰角はそれほど大きくなりませんが (光軸に対して水平状態に近づく)、一方被写体に近接して撮影するマクロレンズのほうは入射時仰角が拡大していくのが必至なので、光学設計時に於ける斜め入射光への対応が必須作業になってしまいます。結果、後群側で「発散」パワーバランスを持つエルマー型のほうが制御に伸びしろが既に与えられてしまっている概念なのだと・・理解できるのです(祈)

これを逆の表現で説明するなら、テッサー型は前玉の凸レンズ系+両凹レンズと言う配置により、既に光学系前群側で収光制御をスタートしている為に、絞り羽根の直前で「光束はまとまり方向に仕向けられている」点を以て、後群側の2枚貼り合わせレンズ化による (このような構造を指してダブレット化と呼ぶ) 収光制御に制約を残していることになっているのです。

この点をMax Berek (マックス・べレク) 氏が自身の特許出願申請書内記述で語ってくれた為に、当方は初めて、光学系前後群でのパワー配置の重要性とその確信性に気づけたのです・・(汗)

単純明快で簡素な3群4枚と言う光学ガラスレンズの配置だけのように捉えられがちですが、実はテッサー型もエルマー型もここまでの解説のように、とても様々な光学知識を学ぶ要素を与えてくれているのです!(拝)

…………………………………………………………………………

ここで途中ですが「球面レンズのカタチ」を説明します。既にご存じの方は読み飛ばして下さい。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらのwikiに説明されています)。さらに中心部=外周部の厚みが同一であるレンズを指して「均厚レンズ (対称メニスカスレンズ)」と呼びます。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。さらにこれら球面レンズのカタチを、光線がそれら光学ガラスレンズを透過する際の挙動から捉えようとした時「凸レンズ系」を指して「集光系」と言い「正 (プラス)」の要素になります。一方の「凹レンズ系」は「発散系」と言い「負 (マイナス)」の要素になりますね。つまり集光と発散の違いで、光線が光学ガラスレンズを透過する際の方向性が全く異なるのです。

↑上の模式図は、F輝線を使い、それぞれの光学ガラスレンズを光線が透過する際に、どのように屈折していくのかを示す光路図として作図しています。凸レンズ系 (凸メニスカスレンズ:正) を光線が透過すると、ご覧のように屈折率と曲率によって透過光は1点に集光します。一方の凹レンズ系 (凹メニスカスレンズ:負) は透過光が発散方向に広がるのが分かると思います。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学ガラスレンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

さらに光学ガラスレンズの硝材として分類する時、大きく2種類に大別でき、 色付のクラウンガラスと、 色付のフリントガラスに別れます。これら硝材は「ソーダガラス分類:クラウンガラス」と「鉛ガラス分類:フリントガラス」とも言い換えられます。屈折率:1.60nd前後を境界とし、さらにアッベ数:50vdを境にして二分される硝材を指して、クラウンガラス (屈折率:1.60nd以下/アッベ数:50vd以上) またはフリントガラス (屈折率:1.60nd以上/アッベ数:50vd以下) と呼びます。

硝材なので、精製された堆積物 (結晶質ではない) である合成石英ガラスの塊であり、そこから機械研削と研磨を施して削り出されたガラスを指して、光学ガラスレンズと呼びますね(笑)

逆に言うなら、光学ガラスレンズのコバ端が透明ではなく濁っているのがその『証拠』であり「堆積物だから」です(笑) だから硝材から削り出す工程で使う研削機械設備 (ポリッシャー) を見ると、必ず円形板が回転する仕組みで作られているワケですね。

従って硝材はアモルファス状態であり、結晶格子を持たない粒子が不規則に密集した固体の状態である「非結晶質=アモルファス=光学ガラスレンズ」という話になります。

…………………………………………………………………………

例えば先日アップした「Elmar 5cm f/3.5」で解説したElmax 5cm f/3.5の光学系を数値化すると、「2:−2+(−1+0+2)=2:−1」で、すぐ直後に開発されたエルマー型の「1:−1」に比べて、後群側のパワー比が弱かったことが分かります (㊨はその時に掲示したElmax 5cm f/3.5のトレース図 / 前玉は両凸レンズです)。

例えば先日アップした「Elmar 5cm f/3.5」で解説したElmax 5cm f/3.5の光学系を数値化すると、「2:−2+(−1+0+2)=2:−1」で、すぐ直後に開発されたエルマー型の「1:−1」に比べて、後群側のパワー比が弱かったことが分かります (㊨はその時に掲示したElmax 5cm f/3.5のトレース図 / 前玉は両凸レンズです)。

するとこの数値化を見ただけで「後群を3枚貼り合わせレンズ化させてきた理由は、接着面を増やして、屈折率とアッベ数が介在する回数を増やした」とのベレク氏の企図が、まるでモロバレしてくるワケで、メッチャ楽しいのですッ!(ちなみに間に挟まれている対象メニスカスレンズは「0」の扱いなるのが道理)(笑)

要は当時1925年~1926年時点で入手可能なSCHOTT製硝材の屈折率とアッベ数に、まだまだ制約が残されていたと言う工業技術面でのジレンマから、このような工夫が産み出された背景を数値化させるだけでも読み取れるのです(汗)

・・まさにこの要素こそが様々なマクロレンズにエルマー型が採用されている『根拠』ですね(笑)

つまり或る特定の結像結果 (描写性) を決めることは可能ですが、そこに到達させるべく経緯である光学設計は「無限に許されている」ことをイメージできる例として説明しました。

…………………………………………………………………………

このような着想の原点に位置するのが・・実はトリプレット型光学系の発想本質なのです!(驚)

何を隠そう当方のこのような持論の基は、実はトリプレット型発明案件からの学びだったのです。

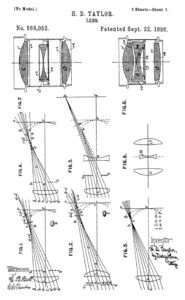

←『US568052 (1895-11-30)』米国特許庁当て出願

←『US568052 (1895-11-30)』米国特許庁当て出願

Harold Dennis Taylor (ハロルド・デニス・テイラー) 氏の発明

(現在当該特許が消滅した為、GB189322607Aを参照のこと)

テイラー氏がこの発明時に語っていた内容を咀嚼すると、この発明案件自体が「後進光学設計者達に向けた、発展系発明の猶予を付与したものだ」と自ら述べており、且つトリプレット型の真髄は「3つのレンズシステム全体を使って、初めて軸外色収差の補正に効果を発揮させる概念の提供」と理解できるのです。

テイラー氏はこの特許出願申請書の申請に際し「Fig.1〜Fig.8」という様々なパターンでの実施検証を自ら先行して行い明示しつつ、この発明を特定のカタチとして当てハメてはイケナイとまで語っています。

テイラー氏はこの特許出願申請書の申請に際し「Fig.1〜Fig.8」という様々なパターンでの実施検証を自ら先行して行い明示しつつ、この発明を特定のカタチとして当てハメてはイケナイとまで語っています。

このような指摘や考え方こそが後の時代に発展系を促した根拠でもあり、非常に多くの光学設計達の原点に位置しているのが、まさにこのトリプレット型光学系なのだと理解できた瞬間でもありました。

前玉と後玉の間に位置する光学系第2群は、絞り羽根の前でも後ろでも良く、しかもその第2群は単独使用に限定せず、複合化させてしまっても構わないとまで記述し、実際に「光学システム全体を使って色収差補正を完遂させなさい」と言いながら、その中で自ら実施例として「接着面を持つ光学ガラスレンズを介在させてしまった」検証まで行って示しているのです(汗)・・つまり色収差補正された結像面を構成させられるのであれば、どのように光学設計しても良いとの伸びしろを、先に与えてしまっているワケです。

それが導くのは「好きなように使えば良いではないか」とのテイラー氏の考え方・・だから「思想」だと述べています。

トリプレット型の素晴らしさとは、その自由度であって、合わせてそこに厳然とシステム化されている「3つの光学ガラスレンズの塊すべてを使って色消しを行う」とのテイラー氏の思想だったのです (だから敢えて特定の群で接着したり近接させたりして色消しさせていない/ガウス氏の手法もフラウンホーファー氏の手法も、ワザと故意に採り入れなかった)。

・・この考え方こそが、トリプレット型の真髄なのです!

僅か3枚の光学ガラスレンズだけでザイデルの5収差 (球面収差/コマ収差/非点収差/像面歪曲/歪曲収差) の中の「球面収差/コマ収差/非点収差/像面歪曲」について補正できている、光学ガラスレンズの状態を指す「aplanat (アプラナート)」であると指摘でき、その自由度を与えてしまった光学設計であることを表しています。

このような19世紀末の光学設計に於ける着想は、例えば戦前Carl Zeiss (Jena) に在籍していた「Paul Rudolph (パウル・ルドルフ)」氏のように、頑なに左右対称性にこだわり続けた光学設計者を排出したかと思えば、Ernst Leitz Wetzlar在籍「Max Berek (マックス・べレク)」氏のように、逆に「各群の面で諸収差の補正を狙いどおりに仕上げて行ってしまう」手法を編み出した、天才的光学設計者も排出しました・・(祈)

これら有名な2人の光学設計者 (光学史に自身の名を刻んでしまった) が「自分が発明した特許出願申請書の中で、トリプレット型に沿う発明である」ことを、自らのコトバで語ってしまっている点で、当方としては覆し難い真実なのだと受け取らざるを得なかったのです!(涙)

テッサー型もエルマー型も共に、トリプレット型の範疇に含まれる光学設計の着想なのです!

・・然し、この点について正しく語っているWEBサイトは、非常に稀ですね (2箇所だけ)(笑)

多くのサイトの説明ではその本質を語っていません。だから当方の持論も「異端的」であり、巷に決して受け入れられない思想なのだと自ら自覚しているのです(涙)

…………………………………………………………………………

少々遠回りして解説を続けていますが、要はここまでの内容が「前提」であり、これらを語らずして「空気を写す」原理や道理を・・説明することができない・・が故に、このように迂回して説明していますことご理解下さいませ。

当方がChatGPTと2日間と言う時間を費やして、凡そ80回以上に渡る会話のヤリ取りの中から得られた結論であること・・ご報告しておきます。

そのルートは、まず一番先に光学設計者の確定から手繰られる特許出願申請書内記述「設計概念」から入り、その解釈の中で物理的要因から捉えられた透過光「光線の挙動」を用意し、そこに当方がトレースした光学系構成図をあてがい「決して量産品を対象に主張したモノではない」との特許出願申請書の客観的性質の上に重ね合わせた上で、光学系構成図の真正性、或いは適正性を判断しつつも修正/訂正を経て、ようやく評価できた結論づけなのです。

従ってここからはLeitz/Leicaの特徴でもある「空気を写す」との赤色文字の一方、一般的な光学面での捉え方である『空気を写す』との意味合い表現として、ブルー色文字の表記を併用していく記述に変更します。

結果最後のひと手間として今回この記事の課題である『空気を写す』要素の関連づけ作業を光学的にプラス (整合) させています。これが冒頭で語った「記号的推論形式」と言う手法活用なのです。

↑ここまで解説してきた内容を、解像度、階調表現、各収差 (球面収差・色収差・非点収差・コマ収差・像面湾曲・幾何歪曲収差・周辺減光)、ボケ質・焦点外領域周波数、フレア制御・・これらの項目別に、且つ世代別に評価した一覧です。

↑ここまで解説してきた内容を、解像度、階調表現、各収差 (球面収差・色収差・非点収差・コマ収差・像面湾曲・幾何歪曲収差・周辺減光)、ボケ質・焦点外領域周波数、フレア制御・・これらの項目別に、且つ世代別に評価した一覧です。

・・この一覧表は、もう単純に読むだけ、参照するだけの目的と役目だけで用意しています(笑)

さらにこれら評価の対象は『空気を写す』描写に寄与している要素と限定したことで、特定の収差補正レベルだけに限って考察したのではないことが、理論的に『証明』されています。

つまり様々な収差を恣意的に、統合的に微妙にコントロールしながら「空気層を残す」(写し込む) よう光線を制御させて光学設計していたことが、これらから掴めるのです。

・・とてもつなく、天文学的に驚愕レベルの光学計算に挑んでいたことに成らざるを得ません(驚)

何故なら、結像面の評価を担保しつつも、実はその内部に「トラップ (微妙な残存収差)」を仕込んでいたワケですから・・これを驚愕と表現せずしてなんとしましょうか!

↑如何ですか???(笑) 各世代別のモデルが体現させている「空気を写す」要素の影響度合いを視覚的に捉えることができるようにまとめた・・積み上げ式の縦棒グラフです。

↑如何ですか???(笑) 各世代別のモデルが体現させている「空気を写す」要素の影響度合いを視覚的に捉えることができるようにまとめた・・積み上げ式の縦棒グラフです。

物理的、光学的、感性的に「空気を写す」要素だけに注目して、理論的解析していった結果の縦棒グラフです・・「記号的推論形式」に準拠。

この縦棒グラフを生成したいが為に、冒頭での光学設計者の確定作業が必須であり、合わせて特許出願申請書内の記述から探れる光学設計者の設計概念を辿り、量産品のトレース図 (光学系構成図) を取り込んで「硝材確定」を経たからこそ、物理的、光学的根拠を推定でき、最終的な残存収差の内容を掴むことができたのです・・(涙)

そもそも当初の考察段階で「空気層の存在感」と言う最終結果を『是』と認めた上で、それを実現する為にどのような要素が介在しているのかを追求する手法が「閃いた」のです(笑) そこで候補となる要素を逐一思い浮かべられるだけ挙げて、それらをChatGPTと共にあ~だこ~だ考察して確定させていく中で、実は「収差補正」だけが要因でないことにヒントを得られました。そうなるともぅオールドレンズの構成要素である金属材まで疑う始末で、逆にChatGPTに「光の制御にどうして金属材が関わられるのか」と逆質問されて困ったりしました・・(笑) 然し当の本人はまるで真剣に考えていたので挫けずに質問を繰り返すと「鏡筒内のバッフル効果」は既に基礎光学設計段階で完了してしまっている真実に突き当たり、当方の持論が一瞬で瓦解してしまうなどの大きな落胆を経て、追求と考察、そして理論の整合性を深めていった最終的な成果が・・上の縦棒グラフなのです。つまり製品設計は、あくまでも光学設計の二次的要素でしかなかったのです(涙)

・・これが「光学設計ありき」との結論を見出した『根拠』なのです。

◉ バッフル

結像に寄与しない不要光 (迷光) を物理的に遮断・制限する為に、光学系内部または鏡筒内に設けられる遮光構造物を指す

◉ バッフル効果

不要光 (迷光) を遮断・吸収・進行制限することにより、結像面に到達する迷光成分を低減する効果

◉ 結像光学系における基本原則

像形成に寄与する光「屈折・透過により制御された主光束」像形成に寄与しない光「反射光・散乱光・回折由来の非結像光」

◉ 迷光

本来の結像光束 (主光束) に属さない経路で光学系内を伝播し、像面に到達または到達し得て、結像面に重ね合わせられれることで画質を劣化させる光

そして後で解説していますが、これら解析には「絞り羽根操作による入射光の遮蔽制御を勘案」している点で、完全開放時だけに限定した「空気を写す」カラクリの探索結果として仕上がっているのでは・・ありません。当たり前ですね(笑) それは様々な撮影シ~ンを想定すれば必然です。

この縦棒グラフを見てしまえば、一目瞭然で1953年版~1969年版~1979年版モデルの、一律に同じ「空気を写す」描写性に対する光学設計の変化が、どのように起きていたのかを掴めるのではないかと思うのです。

つまり「初期の頃の光学設計概念から入った着想に基づく光学設計の工夫」から、やがて「物理的、光学的制御方向へと大きく傾倒していった」流れが、たったこの1つの縦棒グラフだけで掴めるのではないか・・との、当方の穿った憶測からスタートして作成しています(恥)

これを簡素なコトバで文章化するなら「人為的要素から、やがて物理的要素へと光学設計の主体が変化していった」ことを表しており、これが意味するのは「光学ガラスレンズ硝材の発展」つまり特に1979年版モデルの描写性への変化に、大きく寄与していたことが掴めるのです。

結果視えてきたストーリーは、光学ガラスレンズの曲率や厚みに空間距離 (配置)、それにプラスして蒸着コーティング層による微妙な光線制御に頼らずとも、光学設計段階でのより適切なスポッティングが体現できた「細かい屈折率とアッベ数 (他様々な仕様諸元値) のチョイスが可能になった」が故に、まさに今ドキのAPO-SUMMICRONなどと言う神モデルすら登場している始末で(笑)、その背景に裏支えをしている大変大きな革新的技術こそが「aspherical (非球面レンズ)」であることを・・当方は今頃ようやく理解しているのです!(恥)

従って、このようなストーリー性で探索を続けていった結果、最終的に今ドキなデジタルなレンズの描写性に辿り着いてしまうワケですが、その時「当方が一瞬で閃いた」ことこそが「空気の表現性にこだわるが故に、実は人為的な要素の介入として光学設計内部に、仕掛けを仕込まれていた」真実に・・・・・・ようやく気づけたのです!(祝)

Leitz/Leica製オールドレンズが『空気を写す』カラクリは、光学設計時点に様々な収差の補正を制御する際、恣意的にワザと故意に『補正レベルをコントロールしていた』結果、微妙に残された残存収差の結果を『観せられていた』と言う『創られた空気層の厚み』であり、人の眼が見ているようで視えていなかった「空気」を、見ているよう瞬時に『錯覚させる』マジック・・・を仕込まれていたことに、今気づいたのです!(拝)

・・要は光学特性を活用して、実は (脳が瞬時に反応する) 人間の本能に直結させていたのです!

これこそがLeitz/Leica製オールドレンズが『空気を写す』カラクリであり、実は人の眼が決して捉えられていなかったハズの「空気」を「厚みとして瞬時に脳に反応させるトラップ」として、光学設計時点に仕込まれていた道理に・・・・気づいたことを今、語っているのです(笑)

但しそうは言っても、光学系内に入射してきた光線の中から「創出」している話ではありません。透過光の収差補正制御の過程で、敢えて「空気層の厚み」が生まれるよう、波長制御させていたと考えています。

すると上に挙げた縦棒グラフをチェックした時「そう言うのであれば、どうして人為的・思想的要因の茶色領域が、1953年版 → 1979年版に向けて大きく減じられていったのか」・・との疑念に結びつきますが、それこそが光学ガラスレンズ硝材の革新的発展に気づけた本質であり、要は人為的な関わりを持つ光学設計段階での要因まで低減していった → 結果、光学設計時点での極僅かな光学計算の工夫だけで、大幅に「空気層の厚みをコントロールできるように変わった」との結論づけに到達できたのです!(祝)

これがリアルな現実にこれら世代別モデルを使って写真撮影した時に、1953年版 → 1979年版に向けて、より緻密に、且つ的確に「空気層の厚みを視認できるように変わっていった」実写での印象に直結する「人の感性の反応」なのだと理解が進んだのです。

・・つまり工業製品たるオールドレンズと人の感性との接点、そのコントロールの成果なのです!

そういうお話なのです(笑)

従って光学ガラスレンズの技術的課題が未だ残り続けていた時代には、ひたすらに人為的要因に頼らざるを得ず、光学設計段階での具体的な曲率や厚みに空間制御 (配置) などを経て、ようやく完成した量産品たる1953年版のSummicron 5cm f/2は、空気層を写したいが為に努力したにもかかわらず「必要外の残像収差まで残さざるを得なかった」と言う点こそが、光学ガラスレンズの発展経緯に支えられていた『証拠』であり、後の1979年版時点ではそれら光学ガラスレンズの硝材は、大幅に選択範囲が増大した結果、曲率や厚みに頼らずとも「純粋に硝材性能をダイレクトに発揮させられる光学設計へ変化 (へんげ) していった」とのストーリーが・・ようやく視えてきたのです。

・・つまりこのタイミングで、光学設計の着想原点が大きく変わったことを示してるのです!

だからこそ初期段階で6群7枚化してしまっていた光学系は、後の1979年時点では典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系へと、むしろシンプル化、簡素化してしまうものの、その道理に納得感が一致しているのです・・まさに硝材の進化こそがそのような変遷を生み出したのですね。

実際探索作業の中、最終的に各世代別での採用硝材まで特定させていった結果、これら『証拠』が掴めたワケですから、なかなかにハードな探索だったことを物語っています(涙)

光学設計者特定とその光学設計時点の着想から入り、特許出願申請書や一次資料・二次資料を携えて硝材の特定作業を経て、合わせてトレースできた量産品の光学系構成図を混ぜ込んで、さらに理論的道理から編み出されてきた光路の「一次結論」に対し、次に「空気層を写す要因との関連性」を覆い被せて再び理論的に、物理的に、そして光学的に導出を試みた最終結論が・・上に挙げた縦棒グラフ・・なのです。

従ってこの経緯の中で採られた「記号的推論形式」は、例えば上に挙げた縦棒グラフですら「指数」として仕上げられている結果、単なる推測や妄想レベルから既に次元が超越しています(笑)

・・この点、皆様には是非とも客観的事実としてご認識頂けければ、と思いますね。

するとこの縦棒グラフを見た時、1969年版と1979年版とでは「空気の存在感」がほぼ近いのに、一方「物理特性による空気描写」が倍増している様子が掴め、それこそが光学ガラスレンズの硝材の「工業面から捉えた当時ドイツでの技術革新の進化、発展」であることが、大きく影響していたと理解できるのです。

結果「カラクリ」たる光学的な揺らぎを残す算段は、結果たる結像に含まれる「空気の存在感」がほぼ同一レベルなのに、微々たる工夫だけに減じられ「人為的要素」まで排除方向に向けられ純粋なダブルガウス型へと帰結していった方向性に・・納得できるのではありませんか???(笑)

・・こういう捉え方も、あるのですョ(笑)

逆に言うなら、それだけ硝材の精製技術が進んでいれば、何も酸化トリウムなど光学ガラスレンズに含有して設計せずとも、既に1951年時点でダブルガウス型化していたのです!(笑)

これがモノの捉え方、視る角度を違えることの重要性であり、本質以前に金属材の塊と人間の感性とを直線で結び付けられる『原理』を探る、一つの手法なのです!(笑)

その意味で語るなら、まさに縦棒グラフの凡例注釈の要素に「気付けるのか???」こそが、そもそも『考察スキル』の明示であり、単一的、且つ画一的なモデルバリエーションの捉え方や『カタチ』からでしか探ろうとしない光学系構成図に、等倍鑑賞による実写像の検証だけに頼っていては・・・Leitz/Leicaの真髄・・・は、決して視えて来ないのではないでしょうかね??? 視ている角度、違うと思いますョ(笑)

…………………………………………………………………………

ここまでの外枠的な、外面的な説明から一歩踏み込み、では具体的にいったいどのようにLeitz/Leicaが『空気層を写す』のかについて、ここからさらに深化させていきたいと思います。

つまりここから語るのは、Leitz/Leica製オールドレンズが光学特性として、どのように『空気層を写す』のかに対する『証拠』の掲示になりますから、きっとご覚悟下さいませ(笑)

🅰 球面収差を極僅かに残す・・

一般的に球面収差とは「球面形状のレンズにおいて、光軸近傍を通る光線と、レンズ周辺部を通る光線とで、結像する焦点位置が一致しない収差」を指します。

この球面収差を補正することで狙う最終的な目的は・・次の1点に集中します。

・・光軸上に於いて「全ての入射光線が同一の焦点位置に、立像として結像する状態」です。

さらに当方が理解できている光学知識の一つとして、一般的なオールドレンズ光学系の中で、球面収差を集中的に補正制御している箇所が必ずあり「絞り羽根を挟んだ前後に位置する凹メニスカスレンズの湾曲面」の、その曲率操作によって球面収差を完遂させていることを知っています。

これは何を隠そう、Leitz/Leica在籍時のMax Berek (マックス・べレク) 氏の特許出願申請書内の記述によって明確に記載されていたことから学んだ内容です。

㊨光学系構成図は「第5世代」にあたるSummicron (-M) 50mm f/2の仕様書から当方がトレースした光学系構成図です。

㊨光学系構成図は「第5世代」にあたるSummicron (-M) 50mm f/2の仕様書から当方がトレースした光学系構成図です。

この中で縦線が絞り羽根を表し、その両側 (左右) に配置されている、2枚貼り合わせレンズの湾曲面 (赤色ライン) こそが球面収差補正の鍵を握る曲率であることを、ベレク氏が語ってくれていたのです!(祈)

何よりも、彼の有名な光学設計者であるベレク氏のコトバによる光学知識の学びを、無償で拝読できると言う「ありがたき幸せ」を、今の現代に堪能できると言うメリットが、実はこのような特許出願申請書内の記述を和訳することで掴めるのです (但しもちろんベレク氏が開発した案件の特許出願申請書内記述で学んだ内容なので、第5世代の開発案件からの学びではない)!

つまりここから捉えられる重要な要素は大きく2つあり、1つは絞り羽根の前後 (左右) に配置される光学ガラスレンズは、㊨図のような2枚貼り合わせレンズでも良いし、単独の光学ガラスレンズでも良いワケで、求められるのは「凹メニスカスレンズの湾曲面」であることが理解できます。

すると光学系前群 (㊨図で言うなら、絞り羽根に対して左側に位置する第1群と第2群) では、既に入射光に対する光線制御が実施された後の湾曲面であることがポイントになり、一方それに対して光学系後群 (右側の第3群と第4群後玉) の環境下に於ける最初の湾曲面は「これから光学系前群を透過してきた入射光を受け取り、収光制御をスタートする段階である」点です!

・・この違いを確実に理解しておく必要が、あるのです。

光線制御が既に終わってしまっている前群を透過してきた入射光束と、これからさらに光線制御を図ろうとしている「立場の違いが顕在する対極した2つの湾曲面」である点が重要なのです。

別の言い方をするなら、光学系前群の最後に位置する湾曲面の立場は「光線制御の完了」であり、一方光学系前群からの光線を受け取る側である、後群側最初の湾曲面の立場は「以降に待ち構えている後群側の為に、事前処置として既に光線に対する闘いが始まっている収光制御の一貫」の中に在ると言う、そもそもの互いの性格の違いが介在していることを理解しながら、このような光学系構成図をチェックしなければイケナイことになりますね(笑)

・・つまり完了している立場と、開始の立場の違いを指しています。

逆に言うなら、上に㊨光学系構成図の説明を見た時に「球面収差は各構成別に制御している」と指摘する人が必ず現れますが(笑)、そんなことは「球面レンズ」だからこそ当たり前の話です。

それを述べているのではなくて (各群や構成での湾曲面で、都度球面収差を制御しているなどは、100%当たり前の話)、光学系前群での球面収差の最終完了地点が絞り羽根の直前に位置する湾曲面の赤色着色部分であること、そして同時に絞り羽根を通過してきた光線が最初に入射する後群側の湾曲面が絞り羽根の直後の赤色着色部分であること、この2点についてMax Berek (マックス・べレク) 氏が自身の特許出願申請書内の記述で、ちゃんと説明してくれていたことを申し上げているのです(笑) そもそも著名な光学設計技師なのですから、そんな指摘は愚問としか言いようがありませんね(笑)

すると光学系構成図を見た時に、絞り羽根を挟んで対峙する湾曲面のどちらがキツイ曲率で、どちらが緩い曲率なのか、或いはどちらが絞り羽根に対して近接位置に来ているのか、そのような違いをチェックする時、実は同時に光線の波長別の光路が「視えている (頭に描かれている)」ことが求められているのです。

そしてもう1つのポイントは、何よりも絞り羽根が必ず介在する環境下での互いの湾曲面について語っている話であり、その絞り羽根が鈍いメタリックな光彩を放つ絞り羽根だろうが、カーボンが眩されている絞り羽根だろうが関係なく、入射光が絞り羽根に当たって反射して喪失する光線と「回折現象」によって喪失する光線など、凡そ絞り羽根に纏わる「光線の遮蔽制御」などは、全て実際の光学計算で考慮済になっている点です。

例えば一般的に、特許出願申請書内で示されている仕様諸元値は「無限遠位置」であることを前提とし、且つ「完全開放状態」を想定した中で光学系構成図が実施例として掲示されている点に注目すれば、それは「基本光学設計段階で全て計算し終わっている」ことに成らざるを得ません。

実際の量産化製品版でも、当然ながらそれら要素 (反射光や迷光などなど) は想定済、計算済であることが分かるのです。製品仕様として一意に決められている開放f値ですが、必然的に初期段階での基本光学設計時点で、最小絞り値まで含め想定した光学計算が完了しているのです (つまりどのような撮影シ~ンにも対処できる光学設計として開発が終わっていることを述べています)。

つまりそこから捉えられるポイントは「オールドレンズ側光学設計が完成しているのであれば」それを受け取るカメラ側、当時であればフィルムカメラのフィルム、或いは現代のモデルであれば、デジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラの撮像素子の構造と設計如何で「捉えられる光に違いが現れる」ことに理解が進むと思うのです。

結果、当時のフィルムカメラで間違いなく捉えられていた「空気層の厚み」が、実は今ドキのデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラで撮影すれば「捉えられにくくなる」と言う道理に繋がる『原理』なのが・・ご理解頂けるでしょうか???

ここに人の認識レベルでの齟齬が残されている為、オールドレンズばかり主体的に語ってしまい、肝心なカメラ側の状況を把握しないままに結論づけしているパターンなどは、実は往々にして発生しているのです(笑)

その意味で指摘するなら、厳密な等倍鑑賞での実写検証時に於いて、コントラスト低下の因果に「迷光」を充てがい、さらにその根拠に鏡筒内部の状況 (自分の眼で視認できている反射光の存在) を結びつけて結論づけしていても、実はその光の影響で真にコントラスト低下を招いていたのかを特定するには、あまりにも因子が同定できていない・・要は「撮像素子・鏡筒内反射光・迷光などの複数要素が影響しており、どれがコントラスト低下を招いたか特定できない」ことを以て、当てにできないことと理解するべきだと思いますね(笑)

・・その一つの要素に (因子に) 撮像素子の仕様が大きく影響しているのです。

つまり、当時のフィルムカメラなら写る「空気層の厚み」が、今ドキのデジタルカメラでは写りにくい可能性があることに気づいていない例があることに、配慮が必要だと思うのです。

その意味で、既に巷でも「空気を写す」課題に追求を試みていたサイトが2つだけありましたが、残念ながら最終結論をカメラボディ側 (つま撮像素子) に導いてしまった為、その本質は歪められてしまいました(汗)

何よりも、光を制御する本質 (媒質) に光学ガラスレンズを使っている時点で (しかも球面レンズ)、カメラボディ側の問題だけに帰結しませんョね???(笑) 光を受け入れている側と、記録する側のどちらを最優先するのか・・まさに前述した「感性 vs 技術」の話に該当でき、ひいて言うならニッポン人が錯誤する最も分かり易い一例になってしまったと、言わざるを得ません(汗)

・・結果、Leitz/Leicaは (特に現代では) カメラボディ側の技術革新は、他人任せですッ(笑)

このような性質の相違は、おそらくドイツ人とニッポン人の民族性の差をも映し出しているが如く感じられますから、陸続きの広大なヨーロッパで、多国家多民族の中にひしめき合って形成されていく民族的精神には (外敵を意識した精神性)、ややもすると島国で (孤立的に) 独自進化にこだわる時点での危険性をもはらんでおり、工業技術面での革新的発展を阻む一因にも成りかねないため、要注意なのです・・(怖)

日本のいにしえに続く商習慣や、他人を敬う文化的素養の歴史的累積は、確かに「思い遣り大国」たるニッポンの大変大きな価値であり、武器ではありますが (特に今現在)、だからといってそれらが奪われない、或いは悪用されない保証は何処にも無いのです(汗) 革新的最先端技術の確実なる保護を、そろそろ真剣に考え、その防御としての法制度確立もシッカリ携えて、将来の日本を盤石たらしめんと希求するところで御座います。

↑この縦棒グラフで・・確定でしょうか???(笑) 「空気を写す」要素に限定した時の、各残存収差別の寄与度を明示させる指数の積み上げ式縦棒グラフです。

↑この縦棒グラフで・・確定でしょうか???(笑) 「空気を写す」要素に限定した時の、各残存収差別の寄与度を明示させる指数の積み上げ式縦棒グラフです。

ご覧のように世代別を追うに従い「空気を写す」その存在感の領域がほぼ倍々で増大しているのが分かります。

逆に言うなら「空気層を写す条件」として、これら残存収差が必要であることを物語っており、必ずしもこれら残存収差を排除方向に徹底的に補正すれば「空気層が写る」ことに至っていない道理が、ご理解頂けるのではないでしょうか???(汗)

・・これがLeitz/Leicaのカラクリの真髄ですッ!

世間体では、緻密で解像感高く、諸収差もほぼ補正完了しているが如く振る舞っていながら(笑)、実のところこのようにシレッと残存収差を仕込んでいたワケで「お主も悪ョのぉ~」とのダークなセリフが聞こえてきそうなシ~ンです(笑)

或る意味、詐欺的に「空気層を観せられていた」と言及できそうなくらい、明白な残存収差の関与が明らかになりました(笑)

・・それに一喜一憂し、まるで踊らされていた当方は露も知らず魅せられていた部類の一人です。

🅱 具体的に各残存収差は、どのように残存すべきなのか・・

メインディッシュは球面収差の残存レベルで決まるものの、具体的にその球面収差や他の残存収差がどうなっているから「空気が写る」のか、上の縦棒グラフだけでは掴めませんね(汗)

従って前提として「ピント面 (合焦点/像面) を基準」とした時・・・・・・、

・被写体側方向に集光位置がズレている場合 (つまり光学系前群方向):正 (プラス)

・像面側方向に集光位置がズレている場合 (つまり光学系後群方向):負 (マイナス)

・・・・・・とします。これは光学用語ではないので、あくまでもここでの解説用の定義です。

◉ 球面収差の状況:球面レンズにより中心光線と周辺光線で焦点位置がずれる収差

〇 被写体側

・プラス側:中心光線が周辺よりプラス方向に集光 → 空気層の濃淡がプラス方向に強調される

・マイナス側:周辺光線が中心よりマイナス方向に集光 → 奥の層がマイナス方向に僅かに引き延ばされたように見える

〇 像面側

・プラス側:像面上でプラス方向に明るいハイライト傾向として現れる

・マイナス側:マイナス方向に光の広がりが残り、微細な「層感」として描写される

結果、奥行方向に「伸び」が現れるので (影ではない) 得体の知れない立体感が醸し出される。

◉ コマ収差:軸外光が尾状に広がる収差

〇 被写体側

・プラス側:点光源や微細粒子光がプラス方向に尾を引く → 空気中の揺らぎがプラス方向に伸びる

・マイナス側:尾がマイナス方向に伸びる → 層の微細構造がマイナス方向に引き延ばされる

〇 像面側

・プラス側:尾状光が像面プラス方向に滲む → 空気層の微細ハイライトとして残る

・マイナス側:尾状光が像面マイナス方向に残る → 空気層の微妙な奥行き感として描写される

結果、コマ収差の尾を引く様子が立体感として、薬味の如く味付けされていることになる。

◉ 非点収差:縦横方向で焦点がずれる収差

〇 被写体側

・プラス側:縦方向焦点がプラス方向に → 空気層の縦方向の揺らぎがプラス方向に反映

・マイナス側:横方向焦点がマイナス方向に → 層の横方向の揺らぎがマイナス方向に伸びる

〇 像面側

・プラス側:縦方向の伸びが像面プラス方向に現れる → 層の立体感のプラス側

・マイナス側:横方向の伸びが像面マイナス方向に残る → 奥行き側の層の描写

結果、縦横でもプラス側方向に向けて奥行き感の演出効果が増している状況が掴めます。

◉ 像面湾曲:像面が平面でなく曲面になる収差

〇 被写体側

・プラス側:中央部の焦点がプラス方向に → 空気層の中央がプラス方向に強調される

・マイナス側:周辺部の焦点がマイナス方向に → 層の周辺がマイナス方向にわずかに伸びる

〇 像面側

・プラス側:像面中央がプラス方向に明るく現れる

・マイナス側:像面周辺がマイナス方向に残る → 空気層の立体的描写

結果、極々僅かに平面ではないプラス方向に突出したような形状に湾曲している描写が残ります。

◉ 色収差:波長ごとに焦点位置が異なる収差

〇 被写体側

・プラス側:短波長 (青) がプラス方向に → 層の前方がプラス方向にわずかに青みを帯びる

・マイナス側:長波長 (赤) がマイナス方向に → 奥の層がマイナス方向に赤みを帯びる

〇 像面側

・プラス側:手前層がプラス方向に青みを帯びた微細濃淡として現れる

・マイナス側:奥層がマイナス方向に赤みを帯び、微細な空気層の階調を表現

結果、フリンジと人の眼が認知できないレベルで色ズレを残存させていることになります。

・・信じられますか??? 色ズレ、残っているんですョ!(驚) しかも意図的に!(汗) このように一つの収差に依存せずに (当たり前ですが) 様々な収差を微妙に、そして絶妙に残していくことで最終的な「空気層の厚み」の演出効果が整い、リアルな現実に視認できてしまうギリギリの境界の前後に「光の揺らぎ (効果)」を残すことで、その前後の奥行き感から「導入部分を経て奥へと導く空気層の厚み」が人の感性として受け入れられてしまっていることが・・学べました!(涙)

これらの光線制御、ひいては恣意的な残存収差のコントロールは、おそらく試行錯誤を繰り返しながら何回も何回も硝材の研磨を超えて試作品を数多く試し「具体的な制御手法の確立」に至ったのだと容易に推測できます。だからこそ、様々なモデルに「空気層の厚み」と言う仕掛けをトラップとして仕込めるワケで、これが他社光学メーカーに「一つの仕様」としては受け入れられなかった前提なのではないかと・・思いました。

・・Leitz/Leicaは、ありとあらゆる事象に「手順とコツを確立し管理する企業」だからです。

或る意味、Leitz/Leicaは後の時代ですら光線制御の「手順とコツ」の管理体系を崩さずに残し続け蓄積していったが為に、結果的にそれこそが他社光学メーカーとの大きな差別化の為の『武器』にまで成長し、特に日本の光学メーカーがついぞ実現できなかった高いハードルになったのではないでしょうか。

逆に言うなら、それほど非常に細かく微細な光線制御が求められていたと妄想でき、光学系前群のどの群のどの位置で光線がどういう数値をとったら、その群での制御を諦めて後群側でこのように仕向ければ良い・・みたいな手順とコツを体系的に管理していたのだと、今回の探索で確信しました! その蓄積はまさに企業秘密であり、門外不出であり、Leitz/Leicaの真髄ではないかと当方は考えたのです。結果Leitz/Leicaが行う「空気を写す」光線制御のカラクリは、決して他社光学メーカーには倣えない「空気を写す」一般的な範疇を既に超越しており、別次元まで高次化されていると考えられるのです。それはどんなに新しい革新的技術発展に伴い開発された硝材だとしても、そもそもの光線の振る舞いは一意でしかない点を以て「光学ガラスレンズを媒介に使う限り、透過していく光線との鬩ぎ合いは特定される方向に集約していく」と言うのが、当方の最終的な持論なのです。

・・つまり古い時代に蓄積した光線がとった数値すら、今現在も有効なのです!(驚)

これら蓄積データをもしもAIに取り込んでしまったら、おそらくLeitz/Leicaは怖いもの無しに至るのではないでしょうか???(怖) それは単純に、そして純粋に物理的、数学的、化学的側面から蓄えられた蓄積データではないからです。何をおいても最終結像の判断は「人の感性」だからです。人が自分の眼で捉えて瞬時に脳が反応している限り、そこに媒体として光学ガラスレンズと言う硝材を介している限り、それら蓄積データの有効性は着実に、且つ客観的にLeitz/Leicaの中でさらに有効活用され続けるのですから、とんでもなくオソロシイ話ではないかとすら、当方は感じ入りましたね(笑)・・何だか大好きな「攻殻機動隊」の新シリーズを観ている気持ちになってきて、妄想するととても楽しいのですッ!(笑) もしかしたら何処かで、知らずして少佐と語り合っていたのかも知れませんョ???

…………………………………………………………………………

従ってここまで読むと分かるとおり、簡単に言ってしまえば「奥行方向に薄い影のような光の揺らぎを残置させている」状況を指して、最終的に『空気層が写っている』と人の脳が反応しているにすぎないのです(汗)

さらにそのように人の脳が瞬時に反応するよう仕向ける仕掛けとして、何と像面側にまで残存収差の種 (因子) をちゃんと撒いていたことが分かり、まさに計算づくでこれら仕掛けに瞬時に飛びつくよう「導入部分」まで用意してたワケですから、用意周到なトラップと言わざるを得ません(笑)

・光学的には、各収差の完全補正されない残存成分が像面に微細な前後差として結像する

・これにより、像面上には奥行き方向に薄い影のような光の揺らぎが残る

・人間の視覚・脳はこの微細な揺らぎを、透明な空気層や奥行き情報として認識してしまう

こんな経緯で最終的に人の感性が「勝手に空気層だと受け入れてしまう」流れに到達しています。

それは当然ですョね???(笑) 人の眼には「空気は決して視えない」のに、それを見ているように仕向けることで「瞬時に脳が反応してしまう」システムは、実は後追い作業であって(笑)、脳がそのように反応してしまった結果、意識の中に「空気だ!」と記憶されている、イコール「空気を写している」との納得感に、勝手に人間側が感動している話でしかないと理解できるのです。

何故なら、少なくとも当方は、窓から差し込む日差しの陽光を、その斜光を視認した時に「避けて通ろうとしない」が故に、その時瞬時に脳が反応して「これは光線が空気の揺らぎに反応しているだけ」と即座に納得感に溺れてしまっているからだと説明ができます(笑) それはその斜光にいちいちオドロキを以て、立ち止まったりしないからですね(笑)

・・つまり普段日常的に「空気の存在と介在に脳が反応している」のを自覚していないだけです。

光の日差しを見て「空気が写っている」と反応しないのに、どうして写真に写ると大騒ぎになるのでしょうか???(笑)

実はここにLeitz/Leicaが付け込んだ、人の「錯覚感」への鋭角な戦術が見え隠れしており、そのような錯誤を生ずることを期待して (実体験として認知させることを承知で) 仕組んでいるトラップだと・・当方は受け入れてしまったのです!(恥)

これは写真として記録する時に「瞬間の光の揺らぎを固定化する」結果、人の感覚が影響して脳が「空気層」と勝手に結論づけて、そこから感動や感激などの精神性に繋げようと仕向ける性質を、Leitz/Leicaが知っていて活用させていることを説明しています。

従って例えば動画で同じようなトラップを仕掛けてきても、実はその画には「空気を写せない」ことが原理として説明できてしまい、動画ではむしろ「反射や滲み」と言う、やはり人の脳が感性として反応できる要素 (既知の体験値) として与えない限り、空気の層を動画の中で得ることはできないのです(汗)

映画のワンシ~ンで遠くの霞がかった景色が流れている時に「空気層を感じる」だけで、決して空気層を視認しているワケでは・・ありませんね(笑)

このように人の脳の反応は、後づけ的に固定化された写像からのみ「空気層を掴める=認知できる」と言う、人の感性の受容性とそのシステムについて熟知していた、まさに1913年時点のLeitz/Leica在籍、Oskar Barnack (オスカー・バルナック) 氏が喘息に苛まれる生活の中で、自然に体感的に五感反応していった感受性の一つの表現として「固定写像こそが人の空気感を感じうる最短距離なのだ」と結論づけしたのではないでしょか・・少なくとも当方は、そのように閃いてしまったのですッ。

詰まる処、バルナック氏の重度の喘息のおかげで、Leitz/Leicaの描写性は人の感動域へとまさに突き刺さったのではないかと、当方は新鮮に感動してしまったワケです(恥) しかもそれを体現させたのがベレク氏であると言う流れに、いてもたってもいられなくなったのですね(笑)

はたしてこのようなLeitz/Leicaの「空気を写す」カラクリは、どうして他社光学メーカーの製品に伝播されにくかったのでしょうか・・(汗)

もちろんそのような課題についても既に探り終わっていますが、簡単に述べてしまえば、他社光学メーカー (特に日本の当時の光学メーカー) は、客観的要素から捉えた「高解像度・均質性・再現性・客観指標での優秀さ」から導かれた評価を以て「進捗」と意識していたキライがあります(汗)

その一方でLeitz/Leicaの評価は「視覚印象・立体感・緊迫感・現実感・被写体と背景の分離感」など凡そ人の感性が瞬時に反応する実体験領域面を評価対象に据えていたのではないかと、考えられるのです。

つまりLeitz/Leicaは「主観評価を切り捨てなかった」が故、それを1913年から粛々と貫き通したが故に、企業利潤のハイスケールでの循環を確立させてしまい、例え当時の市場の希求に沿わずとも生き残れたのではないかと捉えられます。

まさに工業技術面での革新的技術発展と言う、まるで正当な進むべき道を敢えてセットしなかった、Leitz/Leicaの一人勝ちみたいなストーリーであり、工業製品を「最初から人の感受性に直結させていた唯一の光学企業」と言う、ドイツが昔も今も誇る、かけがえのない稀有な世界企業だと・・納得なのです!(涙)

そしてその真髄は、まさにここまで解説してきた内容そのモノですが、その微々たる残存収差と言う仕込みが「再現可能な仕様に落とし込みにくい」との超絶ハイスキルに限定されるが故に、如何にMax Berek (マックス・べレク) 氏の天才ぶりが、巨匠ぶりが、今も崩せない真実なのではないかと当方は受け取ったのです・・。

元を辿れば、Ernst Leitz二世による「決断」と、Oskar Barnack (オスカー・バルナック) 氏の稀有な仕掛け着想原点に、Max Berek (マックス・べレク) 氏の光学体現能力の高さと言う天才的能力の、これら3つが全て同じタイミングで結集したからこそ産み出された、まさに運命的表現性こそが「空気を写す」原動力だったのではないでしょうかッ。

・・なお、せっかくなので「空気層を写し込めるカメラ」を探ってみました。

◉ フィルムカメラの場合:

・コダック・トライX 400 (粒子感と階調バランスの良さ)

・フジ・ネオパン100 ACROS (階調表現が滑らかで高密度の空気描写が可能)

◉ デジタルカメラの場合:要は6100万画素以上の撮像素子が求められます。

・SONY:SONY α7R V 以上

・Nikon:Z7 / Z8 系列

・Canon:EOS R5 以上

・富士フイルム:GFX100 系列

・SIGMA:SIGMA fp L

…………………………………………………………………………

・・と言うワケで、もしも長々とここまでお読み頂けた方がいらしたら、本当に感謝しています!

ありがとう御座いました!(涙)

ダラダラと超長文で書き連ねてしまい、本当に申し訳ございませんでした。お詫び申し上げます。