🅰

冒頭からイキナシ話が違うのですが (個人のブログなので、許して)、皆さん当方が整備した個体が戻ってくると、その操作性の感触の変化にオドロキを隠せないようで(笑)、印象を即座にメールで送って頂ける方が居ます(涙)

また中には今も懇意にして頂いているプロの写真家の方も居り、時折それら整備済みオールドレンズで撮影した時の感想や、写真の考察など、やはりメール送信して下さいます。

・・とてもありがたいですッ!(祈)

もちろん操作性の感触に対する感じ方などは、人によって千差万別なのでしょうが、実は14年間も整備していると、ある程度皆さんの「嗜好」が偏っていることを・・知ります(笑)

例えば、先日頂いた着信メールの感想では、当方とのお付き合いが今回初めての方でしたが、今の今まで「自分はツルツルした感触が好きだ (それが軽いトルク感との自覚だった)」と、まるで信じていたのに、実はそれが自分の思い込みだったことに・・気付かされた・・と書かれていました(笑)

一方で、そもそもの写真撮影の楽しみとは何なのかとの問いにも、当方は自問自答してきました。皆さんはどのような答えを用意されるでしょうか。

撮影している時のその目の前の感動や感嘆、驚きなどを残したい、或いはもっと何かしらの表現手段の一つとして記録したい、きっとその理由は人によって様々なのでしょうが、何か撮影と言う行動の中に人としての共通項があるように・・思ったのです(汗)

共通項なので、誰にでも共有できる、或いは頷いて頂ける何か・・です。

当方は、その一つには、渾身の1枚を撮影できた時の喜び、満足感、高揚感、或いはそういう達成感まで含めた一連の行動や過程の丸ごとを指すのではないだろうかと・・考えることがあります。

ところがその丸ごとと言うのは、後で帰宅してから記憶を辿って再びその情景や緊縛感にリアルな現実的に浸れることを指しているだけにするには・・何か足りないような気持ちが残ります(汗)

おそらくは、その丸ごとの最中に「まさにその瞬間に撮影する行動や考えに浸りきっていた自分」そのものが楽しいのではないかと考えました。

それは、そもそも撮っている被写体や内容自体が、はたして本当に楽しいだけを追求した内容なのかと言う純粋な問いも発生するからで、そうとは限らないとすれば純粋な楽しみ感だけに留めてしまうことに違和感を感じます。

もしもそこまで含めて「撮影していた自分」を充てがうなら、それはその時の「没入感」ではないかと考えました(汗)

それなら楽しんでいた内容には決して左右されません。

そう考えた時、当方はいつもその「没入感」を映画鑑賞の中で味わっていました (楽しんでいた)。映画鑑賞が大好きなのですが、自分が主人公として没入していった時に疑似体験できていることに、その楽しんでいる要素を発見できると考えました (但し必ずしも主人公と同じ思考や行動を伴うとは限らない前提での疑似体験)。

しかし写真撮影は決して疑似体験ではありません。まさに体験しまくっている自分です(笑)

その意味で映画鑑賞時の「没入感」とはまた異質とも言えるのではないでしょうか・・。

ここまで来ると何だか視えてきました。写真撮影の「没入感」は自分だけが主体的に取り組んでいる時を指す「没入感」だと因数分解できました(汗)

そこが「鑑賞」との違いだと気づきました。皆さんはどのようなコトバを充てがうのでしょうか。

話を戻します。話が長くなってしまいましたが(汗)、冒頭の内容に戻すと、当方が整備したオールドレンズを使って撮影した時のその「没入感」こそが問題視される話に (流れとして) なりました。

・・実は、これがポイントだったのです!(祈)

その撮影現場で、今まさにシャッターチャンスを狙っている時、実は当方が整備した事実などは「微塵も脳裏をかすめていない」のが『没入している証拠』なのです(汗)

それはそうです! ひたすらに純粋に撮影に臨んでいる最中ですから、その没入している時に当方が整備した事実は一切表に現れません。

・・むしろ、それこそが重要なのではないでしょうか???(汗)

撮影している最中に、当方の整備に対する「違和感」を感じ取っていたら、きっと100%没入できていないことになるからです(怖)

シャッターチャンスを狙っている時、オールドレンズは「掴んでいる自分の手と一心同体に陥っている」のが・・理想なのではないでしょうか(祈)

そのメールを送って下さった方は、まさにそれにも合わせて気づかれたようで「撮影に集中できたのは、整備に全く違和感を感じなかったからで、それはツルツルではないシッカリした、でもちゃんとここぞと言うピントの山の調整が、とにかく気持ちいい。それらが撮った写真に重なって後から評価できる楽しみが、貴方の整備の凄さなのだとひしひしと感じた」・・と仰って下さいました(涙)

・・ありがとう御座います!(祈) 本当にそのとおりなのだと思いましたッ!(祈)

だからこそ「没入感」にこだわるのであって、当方はそれを体現させる手段としてオールドレンズの整備を行っています。そうすることでお手元のオールドレンズに対するより一層の慈しみが増し、その結果、その個体の『製品寿命』は延命の方向へと、極々いっときですが向かいます (それが手段を超越した、当方の本来の目的です)。

既に戦後80年ですから、そのお手元のオールドレンズでさえ、残りもう少しで100年と言う「いにしえの時」を刻んできたことになるのです(涙) その刻み続けている長き時の中で、自分が所有していた時間は、たかが知れていますョね(笑)

その時、その場で、その写真を撮りたいと感じた時、まさにそのままの思いのままに撮影が終わって「初めて当方の整備の是非が検証された」と、当方的には受け取っているのです(汗)

すると今度は、その当方が整備したとの根拠は (事実ではなくて根拠のほうです)、いったい何なのかと言う点に注目するべきなのですが・・(笑)

それは他の整備とは違う何かであるものの、実は当方はそれを明確に今までの14年間で狙って処置してしまっているのです(笑)

何を隠そう、当方は「撮ってる感」を最も重要視した操作性に追求して仕上げる整備を施しているワケで、まさにその目論見にものの見事に皆さんがハマっている様子を感じ取って、いえ、正しくお伝えするなら、既に整備している最中からニヤつきながら狙っていて、当方はオーバーホール作業をそんなふうに進めているのです。

その「撮ってる感」とは何かと言えば、それは撮影している瞬間、確かに皆さんが、構図や光加減や様々な要素に思いを巡らせている最中に・・です。その時に距離環を掴んでいる指から脳に伝わる「感触」と言う記憶を、脳裏に焼き付ける手法として、恣意的にワザと故意的に狙った整備を心がけているからに他なりません。

・・簡単にひと言で言ってしまうなら「擦れ感」を残しているのです!(笑)

そうですッ! 当方の整備の中では、距離環を回す際に「擦れ感」を感じるトルクに仕上がるよう仕向けており、それは恣意的であって、ワザと故意的であって、且つその感触は、何を隠そう「LEICAレンズの感触」狙いなのです(笑)

「擦れ感」と言っても、本当に擦れている感触を指が感じ取っていたら、それはむしろクレームになって返ってくるのは言うまでもありません(笑)

ビミョ~に擦れているのか擦れていないのか分からないような「擦れ感」なのに、然しそれは間違いなく抵抗として指が感じ取っている中で、実はヌメヌメと纏わりつくような (実際に指に纏わり付くハズがないのに) そういう表現で皆さんが言ってくる、絶妙な微動を体現させてしまっている・・だからの「擦れ感」であって、マジッに擦れている話をしているのではありませんね(笑)

当方が用意してもらっているグリースや潤滑剤は市販品ではなく、以前取材させて頂いた金属加工会社の社長さんの伝手でご紹介頂いた会社様からの特別供給ですが、LEICAのあの独特で明確な抵抗感を指が感じる操作性、トルク感を体現させることは残念ながら不可能であるものの、そこに近づけられる要素とは何かを14年間研究した結果、それは決してツルツルでもツーツーでもない「確かに手応えが伝わる抵抗感」なのだと・・理解したことを伝えて入手できた独自の配合です。

そしてそのグリースや潤滑剤を使ってその効果をちゃんと発揮させられる大前提が『DOH (detox overhaul)』と当方が呼称する造語であり、経年劣化進行に伴う金属材の酸化/腐食/サビを完全除去する処置を指し、それを当方は自身のブログ内で『磨き研磨』と呼んでいます (決して金属用合成研磨剤や化学薬品を使って磨いているワケではありません)。

・・そうすることで限りなく製産時点に内部構成パーツを近づけているのです。

それらの処置とグリース/潤滑剤を組み合わせることで、当方が狙う操作性は最終的には「軽いトルクに仕上げるのではなく、むしろトルクを与えて仕上げる」点で、他の一般的な整備とはまるで逆の角度から整備を眺めているスタンスだと言えるのです(笑)

そのオールドレンズを使って撮影した時、当方が言う処の表現たる『撮ってる感』をナマに体験し、それに感動や感嘆を抱くからこその「没入感」なのだと申し上げているのです。

だからこそ、その方がメールでまだ覚めやらぬ高揚感を綴ってきた着信メールの、直に伝わってくる皆さんの興奮も当方には十分に理解できるのです(涙)

冒頭の方の言い振りを述べるなら、まだまだ暑い盛夏の真っ只中、次の終末もまた撮影に出かけたい気持ちになってしまった・・との感想を頂きました (熱中症、気をつけて下さいョ! 塩分と水分補給、忘れずに!)(涙)

子ども達をよそに、自分が撮りたい場所を考えるようになってしまって、或る意味困っていますとのお小言まで頂戴しましたッ!(笑)

結果、確かに「擦れ感」が残るトルク感なるも、皆さんはむしろそれが恋しく、気持ちよく感じるようになるみたいで、気づけば次から次へとお手元のオールドレンズ達が当方に届く始末で・・皆さん、まるで当方の術中にハマっていますョ・・と申し上げています(笑)

これが当方が14年間執ってきた戦略であり、巷の普通一般的な「軽いトルクを目指す整備手法」とは一線を画す「視ている角度が違うのですョ」と言う異端的な整備手法の現れなのです。

出発点は、顧客の囲い込みではなく (顧客は勝手についてくるから)、オールドレンズと皆さんとの接点の清掃なのですョ。接点をキレイに保ち続けることで、オールドレンズから届く思いと、皆さんがオールドレンズに送り届ける思いとが、素直に互いのコネクションとして成立するワケで・・きっとそれは例えようがない癒やし効果に発展していくのだと、当方は今信じているところなのです(汗)

・・だから、お気にのオールドレンズ相手に、今夜の晩酌のお供にと、至高の悦に浸る瞬間なのです!(祈) それッて、まるで健全な話では、ありませんかッ???(笑)

今ドキの、ほぼストレスばかりの世の中で、少しでも癒やしを得られる要素は・・きっと大切にされるべきなのだと思うのですョ。そんな考え、甘すぎるんですかねぇ〜(恥)

・・そんな愚痴の冒頭でした、スミマセン、go・me・n・na・sai!

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

今回扱う『Flektogon 35mm/f2.8』と言うモデルを考える時、必ずそのモデルバリエーションを念頭に置く必要が発生します。

何故なら、戦前からのシルバー鏡胴時代〜戦後に登場したゼブラ柄〜最終形態としての黒色鏡胴と、凡そ1950年〜1985年までと言う、とても長い期間、そのモデルバリエーションの変遷を残してきた点に注目する必要があるからです。

しかもその時、それら個体の製造番号は、決してシリアル値として昇順に並ばない点にも着目する必要があるのです。

逆に言うなら、モデルバリエーションだけを基準に据えて辿っていくと、その時製造番号は新旧で混在してしまい、且つモデルバリエーションで揃えたハズなのに「それでもなお、細かい仕様の相違が顕在する」点で、未だに謎が非常に多いオールドレンズの一つだと指摘できるからです。

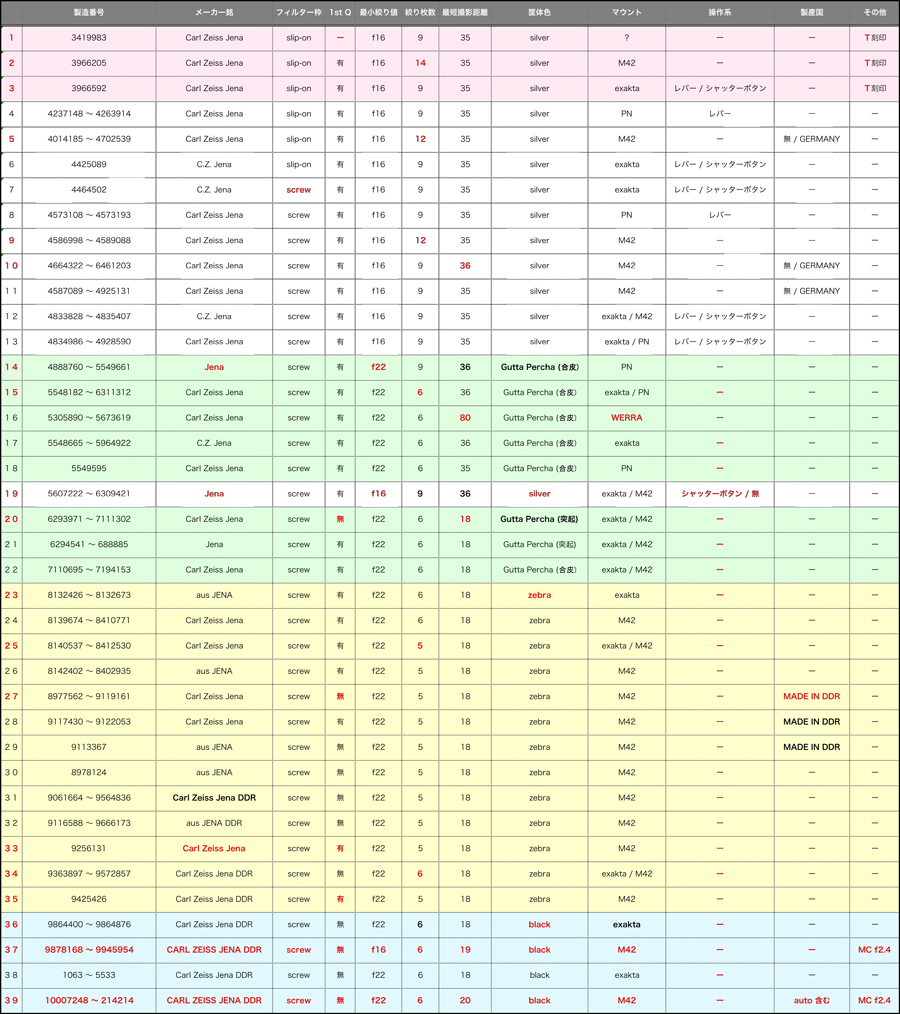

《モデルバリエーション》

※オレンジ色文字部分は最初に変更になった諸元値の要素を示しています。

初期型−I:1950年プロトタイプ T付

初期型−I:1950年プロトタイプ T付

フィルター枠:slip-on方式

f値:f2.8 〜 f16

絞り羽根枚数:14枚

プリセット絞り機構:有

筐体外装:アルミ合金材シルバー

ローレット (滑り止め):山谷平目模様

最短撮影距離:35cm

マウント規格:M42

初期型−II:1951年プロトタイプ T付

初期型−II:1951年プロトタイプ T付

フィルター枠:slip-on方式

f値:f2.8 〜 f16

絞り羽根枚数:9枚

プリセット絞り機構:有

筐体外装:アルミ合金材シルバー

ローレット (滑り止め):山谷平目模様

最短撮影距離:35cm

マウント規格:exakta / PRAKTINA

前期型−I:1953年発売

前期型−I:1953年発売

フィルター枠:slip-on方式

f値:f2.8 〜 f16

絞り羽根枚数:12枚

プリセット絞り機構:有

筐体外装:アルミ合金材シルバー

ローレット (滑り止め):山谷平目模様

最短撮影距離:35cm

マウント規格:M42

前期型−II:

前期型−II:

フィルター枠:slip-on方式

f値:f2.8 〜 f16

絞り羽根枚数:9枚

プリセット絞り機構:有

筐体外装:アルミ合金材シルバー

ローレット (滑り止め):山谷平目模様

最短撮影距離:35cm

マウント規格:exakta / PRAKTINA / M42

前期型−III:

前期型−III:

フィルター枠:ネジ込み式

f値:f2.8 〜 f16

絞り羽根枚数:12枚

プリセット絞り機構:有

筐体外装:アルミ合金材シルバー

ローレット (滑り止め):山谷平目模様

最短撮影距離:35cm

マウント規格:exakta / PRAKTINA / M42

前期型−IV:

前期型−IV:

フィルター枠:ネジ込み式

f値:f2.8 〜 f16

絞り羽根枚数:9枚

プリセット絞り機構:有

筐体外装:アルミ合金材シルバー

ローレット (滑り止め):山谷平目模様

最短撮影距離:35cm

マウント規格:exakta / PRAKTINA / M42

前期型−V:

前期型−V:

フィルター枠:ネジ込み式

f値:f2.8 〜 f16

絞り羽根枚数:9枚

プリセット絞り機構:有

筐体外装:アルミ合金材シルバー

ローレット (滑り止め):山谷平目模様

最短撮影距離:36cm

マウント規格:M42

中期型−I:1956年発売

中期型−I:1956年発売

フィルター枠:ネジ込み式

f値:f2.8 〜 f22

絞り羽根枚数:9枚

プリセット絞り機構:無

筐体外装:アルミ合金材シルバー

ローレット (滑り止め):Gutta Percha (合皮)

最短撮影距離:36cm

マウント規格:M42

中期型−II:

中期型−II:

フィルター枠:ネジ込み式

f値:f2.8 〜 f22

絞り羽根枚数:6枚

プリセット絞り機構:無

筐体外装:アルミ合金材シルバー

ローレット (滑り止め):Gutta Percha (合皮)

最短撮影距離:36cm

マウント規格:exakta / PRAKTINA / M42

中期型−III:1963年発売

中期型−III:1963年発売

フィルター枠:ネジ込み式

f値:f2.8 〜 f22

絞り羽根枚数:6枚

プリセット絞り機構:無

筐体外装:アルミ合金材シルバー

ローレット (滑り止め):Gutta Percha (合皮)

最短撮影距離:80cm

マウント規格:WERRA

中期型−IV:

中期型−IV:

フィルター枠:ネジ込み式

f値:f2.8 〜 f22

絞り羽根枚数:6枚

プリセット絞り機構:無

筐体外装:アルミ合金材シルバー

ローレット (滑り止め):Gutta Percha (突起)

最短撮影距離:18cm

マウント規格:exakta / M42

中期型−V:

中期型−V:

フィルター枠:ネジ込み式

f値:f2.8 〜 f22

絞り羽根枚数:6枚

プリセット絞り機構:無

筐体外装:アルミ合金材ブラック

ローレット (滑り止め):ゼブラ柄

最短撮影距離:18cm

マウント規格:exakta / M42

中期型−VI:

中期型−VI:

フィルター枠:ネジ込み式

f値:f2.8 〜 f22

絞り羽根枚数:5枚

プリセット絞り機構:無

筐体外装:アルミ合金材ブラック

ローレット (滑り止め):ゼブラ柄

最短撮影距離:18cm

マウント規格:exakta / M42

後期型−I:

後期型−I:

フィルター枠:ネジ込み式

f値:f2.8 〜 f22

絞り羽根枚数:6枚

プリセット絞り機構:無

筐体外装:アルミ合金材ブラック

ローレット (滑り止め):ブラック

最短撮影距離:18cm

マウント規格:exakta

後期型−II:シリアル値リセット後〜1985年まで

後期型−II:シリアル値リセット後〜1985年まで

フィルター枠:ネジ込み式

f値:f2.8 〜 f22

絞り羽根枚数:6枚

プリセット絞り機構:無

筐体外装:アルミ合金材ブラック

ローレット (滑り止め):ブラック

最短撮影距離:18cm

マウント規格:exakta

↑上の一覧は、現在海外オークションebayで確認できた150本について、このモデルのバリエーションを探ってまとめたものです。

製造番号をシリアル値として基準に据えてから昇順に並べていった時、その中で直前の仕様と変わるバリエーションの要素について、再び別の行に追加している結果、39ものバリエーションに分かれてしまいました。互いのモデルバリエーションに重複はありませんが、その一方で製造番号の集約性も基準に据えていることから、それを跨いでいる中でバリエーションの一部が飛んでしまっている場合も発見しました。

但し、最後のほうにはマルチコーティング化したモデル『MC FLEKTOGON 35mm/f2.4』が含まれています (37番と39番)。

また黒色太文字や赤色文字は、特に仕様が異なる要素について、その注目を促す理由で表記しています。

すると、先ず一つだけ明確に指摘できるのは「製造番号帯をシリアル値として昇順に並べた時、モデルバリエーションは新旧が混在してしまう」点が指摘できます。

但し、その中でも相応にバリエーションの集約化が覗えるので、それを指して背景色を着色しています。

その背景色は大きく分けると5つのグループに集約され、初期型: 色付、前期型 (シルバー鏡胴):白色、中期型 (Gutta Percha): 色付、同じく中期型 (ゼブラ柄): 色付、そして後期型 (黒色鏡胴): 色付に分かれます。

この中で、一番最初の『初期型』だけが非常に希少価値が高く、レンズ銘板に「zeissのT」刻印が含まれる点でユニークであり、市場流通数も数年間で1本出現するかどうかと言う超稀少品です (上の一覧表の1〜3)(汗)

つまりこのことからも分かるとおり、このモデルは当初よりモノコーティングの蒸着コーティング層が被せられて製品化されたモデルだと理解できます・・それは前期型以降「zeissのT」が省かれた結果、刻印が消えてしまいますが、その原因は旧西ドイツ側oberkochen市のZeiss-Optonによる輸出規制が影響しており、初期の頃には西側陣営への輸出品に「♢」刻印を附随するモデルが一部に顕在しましたが、実はその個体は「二重レンズ銘板ネジ込み個体」であり「♢」刻印のレンズ銘板を回して取り外すと、その下から「Carl Zeiss Jenaを削り取ったレンズ銘板が現れる」次第です (小型ルーターを使って、細かく文字を銀色に削り取っていると言う徹底した処置です)。

結果、その個体のフィルター枠ネジ山がとても深く設計されており、レンズ銘板を二重にネジ込んでも、それでもなお最後に数列のフィルター用ネジ山が露出するようになっていました(汗)・・然し、その規制を受けて欧米圏に輸出されていた「♢」刻印個体も、今となってはほぼ市場に出現せず希少品に含まれるくらいの印象です(汗)

しかもその『初期型』の中には「14枚の絞り羽根を実装した設計」のタイプ (2) まで確認できていますが、その個体の出現は14年間でたったの1本でした(涙)・・海外オークションebayに流れていたのを発見した時、資金面で購入できず見逃したのが悔やまれます(涙)

しかもその『初期型』の中には「14枚の絞り羽根を実装した設計」のタイプ (2) まで確認できていますが、その個体の出現は14年間でたったの1本でした(涙)・・海外オークションebayに流れていたのを発見した時、資金面で購入できず見逃したのが悔やまれます(涙)

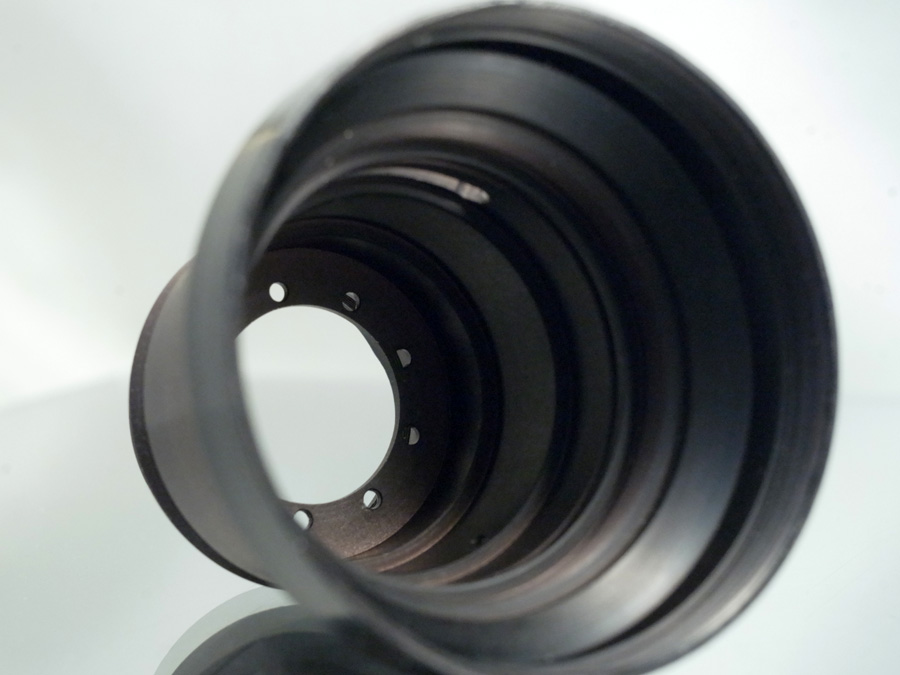

この当時のシルバー鏡胴モデルについて、その鏡筒の製品設計を述べるなら、鏡筒はテッペンのフィルター枠部分から光学系後群側格納筒までが、丸ごと一つのアルミ合金材削り出しで繋がったまま造られていました。

広角レンズ域のモデルという性格から、その細長い鏡筒は小径の光学系後群格納筒から、斜上に上に向かって/前玉側方向に向かって、大口径へと広がる筒状のカタチをしていたと言えます。朝顔の花のような形状と言えばイメージできるでしょうか(笑)

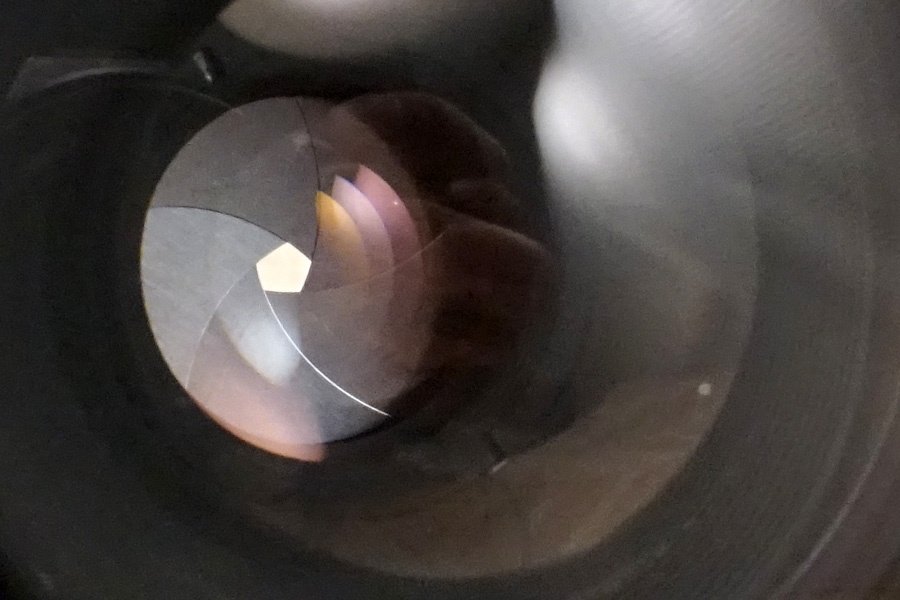

その鏡筒の最深部に絞りユニットの位置があり「絞り羽根の位置決めキー用の穴を研削して用意していた」為、上左写真はそこに「14個の穴が開けられて用意してあった」とその製品設計を指摘できるのです。

ちなみに上左写真は、その14枚の絞り羽根を前玉側方向から覗き込んで撮影している写真です。

つまりこの頃の製品設計は、モデル別に専用の鏡筒をアルミ合金材削り出しで、都度用意していたことを当方では確認しています (それは12絞りや9枚絞り実装タイプを整備してきて確認している)。

さらにその『初期型』の中で、他に9枚の絞り羽根実装タイプが複数確認できている為、まさに14枚実装のタイプが本当の一番最初のプロトタイプだったのかもしれません (真実は不明)(汗)

「前期型」のバリエーション (4〜13、19) では、当初から途中までは「slip-on」と呼ぶ、フィルター用のネジ山を備えないモデルが出荷されていました。専用のカチッと着脱させるフィルターがアクセサリーで用意されていました。

ところがその「slip-on」のタイプの中に「12枚の絞り羽根実装個体」が確認できることから (5)、特にM42マウント規格品に限定して、その実装絞り羽根枚数が「14枚 → 12枚 → 9枚」と減じられていったと言う製品設計の変遷が見えてきました。その後はフィルター用のネジ山を切削したタイプへと変わり、以降最後まで全てのモデルバリエーションでフィルター用のネジ山が備わります。

これらシルバー鏡胴モデルの時代には、マウント規格が「exakta / PRAKTINA / M42」と3種類供給されており、その中で「exakta / PRAKTINA」だけが「半自動絞り方式」を採用していた結果「チャージレバー」と呼ぶ、シャッターボタン押し込み前に「一度自分の手で操作して、絞り羽根を完全開放状態にロックする (その操作を指してチャージすると表現していた)」動作が必要になる製品設計でした。シャッターボタン押し込みと同時に、そのチャージレバーがシャコンと勢い良く戻って、設定絞り値まで瞬時に閉じる仕組みです。

しかしその後に登場してきた「Gutta Perchaモデル (14〜22)」では、同じexaktaマウント規格品でも、そのチャージレバーが消えた製品設計へと変遷し「完全自動絞り化」が完了したことを示しています (結果、exaktaマウント規格品にはシャッターボタンだけが残ったが、やがてそのシャッターボタンも消えていく)。

この時、この「Gutta Percha」モデル登場のタイミングで、最小絞り値がF22まで閉じるように設計変更されています。以降最後まで最小絞り値もF22のままに設計が固定されました。

ちなみに「Gutta Percha」とはインドネシア原産のアカテツ科の樹木から採取される樹脂で、マレー語で言う処の「ゴムの木」を意味する「Gutta Percha (グッタペルカ/ガタパーチャ)」と発音するようです。

このゴム材は製産時点こそ高温下で溶けますが、徐冷後にはほぼ硬化しきってしまい、一般認識のゴム材のような伸縮性はほとんど失われていますから、どちらかと言うとラバーというよりも、プラスティック素材のように受け取ると分かり易いです (結果打撃に滅法弱く、簡単に割れてしまう)。

この「Gutta Percha」タイプには、距離環に巻いたローレット (滑り止め) として2種類の柄が用意され、1つが「ランダムな凹凸の合皮柄 (14〜22)」ともう一つ「突起 (20〜21)」のタイプが確認できますが、どちらかと言うと「突起タイプ」のほうが割れ易い印象です(怖)

またいずれも多くの場合で「Gutta Perchaのローレット (滑り止め) 部分にクリアラッカーを塗っている」ことが数多く確認できており、あたかも使い古した合皮の如く鈍い光沢感を残す様相に仕上げられていたりしますが、実は単にクリアラッカーを塗っただけの話です(汗)

上の一覧を見た時、それら「中期型」の「Gutta Percha」タイプの中に、ポツンとシルバー鏡胴モデル (19) が登場しますが、これは「製造番号帯を基準に据えた結果、その位置に来てしまった」ことを示しています (そのような場合に重複が発生しているように捉えられがちですが、実はレンズ銘板の刻印がJena一文字であり、明確にバリエーションの重複になっていない)。

つまりその番号帯の前に既に「Gutta Percha」タイプが数多く出荷されていたことを示しており、これを根拠に据えて『製造番号事前割当制』と考えています。

これは当時の旧東ドイツに於ける増減産体制の手法で、主に吸収合併した競合他社の工場を、増産体制の並行製産工場として活用し、且つそれら複数工場には製産する前段階で事前に「計画に則ったレンズ銘板を納入していた」ことから、それら複数工場は検査が終わってから「それぞれ納品されたレンズ銘板をネジ込む工程を用意していた」ことが窺えます・・この結果、出荷に際し製造番号帯はモデルバリエーションの新旧にかかわらず、そのタイミングによって「混在していく」道理が成り立つと言う考え方です。

ちなみに前述のGutta Perchaの製造番号帯を示すバリエーションの中に、突然ポツンと出現したシルバー鏡胴の製造番号帯「19番」は、実はシルバー鏡胴最後の製産品を表すものの、並行製産工場の都合から後に追加で請求された製造番号帯であったことすら推測できるのです (だからGutta Percha製造番号帯の中に突如出現したと解釈できる)(汗)

実際それは、当方ブログ内『第102話:CARL ZEISS JENA DDR (カールツァイス・イエナ) MC FLEKTOGON 35mm/f2.4 《前期型-I》 (M42)』でも述べたように、内部構造の相違や、各構成パーツに被せられているメッキ加工塗色の違いも確認しており、凡そ光学硝子レンズとその締付環などの付随構成パーツだけが「パープル系メッキ塗色」を使った、Carl Zeiss Jena母体工場からの納入品であったと推測しています。

但しもちろん光学系のみならず、全ての構成パーツが「パープル系メッキ塗色」で被せられていた個体も数多く顕在し、当方ではそれらはCarl Zeiss Jenaの母体工場で製産されていたモデルとみています。

逆に言うなら、シルバー鏡胴時代にはオリーブ色〜濃いグリーン色〜ライトブル~色〜パープル色 (但しパープル色メッキ加工塗色のパーツだけは、光学系関係のパーツに限定されることが多い) の4色のメッキ加工塗色が存在していたことを、今までの14年間に完全解体してきた、3,515本のオールドレンズ個体で確認できています。

さらにゼブラ柄の時代になると、それら内部の各構成パーツメッキ塗色は濃いグリーン色〜ライトブル~色〜パープル色に減じられ、オリーブ色の構成パーツが消えていることも把握しました。

この事実を以て、そのオリーブ色メッキ加工塗色を被せていた外部工場が消滅したのではないかとみており、且つその並行製産工場は、シルバー鏡胴を最後に消滅していった工場だったと推測が適うのです。

同じようにゼブラ柄時代が終焉し、最後の黒色鏡胴自体になると、内部構成パーツのメッキ加工塗色は「パープル色だけになる」ことから、まさに1989年11月9日に勃発した旧東ドイツ国民によるクーデター『ベルリンの壁崩壊事件』の時には、Carl Zeiss Jena DDR直属の配下だった「PENTACON (ペンタコン)」すら消滅吸収しており、Carl Zeiss Jena DDRの母体工場しか稼働していなかったことが専門研究者の論文で確認できました。

これらの解説が『製造番号事前割当制度』と旧ソビエト連邦方式の『増減産体制の制御手法』として理解できています。それは旧ソ連製のロシアンレンズを調べても分かる道理であり、同一モデル銘なのに、複数工場でまるで異なる製品設計のまま製産されていたことからも理解できます(笑)

これは増産が目的なので、吸収合併した企業の工場を接収し、その工場の機械設備に見合う製品設計に一任していたことが窺えます。

またそれぞれのモデルバリエーションは、レンズ銘板の刻印の相違もバリエーションとして上の一覧表では捉えて分けました。

例えば「Carl Zeiss Jena」なのか「aus Jena」或いは「aus JENA」なのか、たった一語「Jena」刻印のタイプも流通していました。

終盤の時代になると「DDR」が附随するようになり、その頃からモデル銘の直前に刻印されていた「1st Quality」と言う大文字の「Q」の中に数字の「1」をあしらったロゴマークが消えていきます。またゼブラ柄時代の途中には、この時だけしか刻印されていない、鏡胴の「MADE IN DDR」も極短期間に流通していますが、ここで疑問が湧きました(汗)

・・この一文、矛盾しているのです(笑)

「MADE IN」まではラテン語/英語表記なのに、それに続く「DDR」はドイツ語表記した時のドイツ民主共和国・・要は旧東ドイツ・・の国家通称なのです(汗)

この当時の外国貿易輸出入管理法 (今で言う外為法ですが、現在施工の外為法とはまるで内容が違います) の附則では、製造国表記をラテン語/英語で明示するとしているハズなのですが、鏡胴刻印はそのルールに則っていません(汗)

それはこの当時が冷戦時代だった為、西側陣営と東側陣営との輸出入には監視の目が強かったことから、特に東欧圏諸国経由での密輸に対する厳しい制裁は、それこそ今ドキの関税率を武器に仕立ててしまった経済制裁以上だったようです。

例えば1987年に日本で発生した「東芝機械ココム違反事件」は、まさに当時の旧ソ連海軍原潜の製造に係る、日本製NC旋盤機械の密輸と言う事件であり、安全保障問題にまで発展した厳しい側面を持ちます。

逆に言うなら、このような矛盾した刻印の製品が流通してしまっていた事実を考えた時、まさに国家通称の使用だったことが確定してしまうワケで(笑)、元の戦前は一つの国だったドイツが、敗戦と同時に連合国によって東西に分割統治されたことを根拠に、正式には国として認められていない中、それでは輸出入の障害になることから「通称使用を認めていた」との論文を読んで知りました。

そのように捉えるなら、このような表記も通用したのかも知れませんが、するといくら附則でも法律面で納得行かないような気になります (結局真実は不明なままです)(汗)

例えば例を挙げるなら、日本の国際承認を受けている国家名は「JAPAN」ですが、そこに「NIPPON」を充てがって「MADE IN NIPPON」が流通してしまっていたような話に聞こえませんか???・・と考えるのは、どうでしょうか(笑)

さらにオモシロイのは、終盤期の黒色鏡胴時代に、マルチコーティング化の製品「MC FLEKTOGON 35mm/f2.4」が発売されているにもかかわらず、何とexaktaマウント規格でモノコーティングモデルを、相変わらず供給し続けていた根拠/理由が分かりません(笑)

しかも製造番号が7桁から8桁へと増分されたにもかかわらず、マックスに到達してしまった為に一旦リセットせざるを得なくなり (38〜39)、再び4桁で出荷しているのに、それでもなおこのexaktaマウントモデルを製産し続けていた事実は、はたしてその当時、既にexaktaマウントのフィルムカメラ自体が陳腐化していた時期のハズで、それも手伝い説明ができない状況です(汗)

凡そ1980年代後半辺りまでの期間と推測できるので・・それはこのモデル『Flektogon 35mm/f2.8』の終焉 (製産完了) が1985年であることを鑑みても・・まさに旧東ドイツが経済破綻に直面していた時期と言う史実から捉えなるなら、旧東ドイツ国民の間では、或いは当時の東欧圏内諸国の何処かで、exaktマウントのフィルムカメラが低価格で流通していて人気だったのかも知れませんが、そもそも旧態依然のシャッターボタンを装備したままに最後に製産していたことに、否応のない疑念が残り、今後の研究意欲を誘っています(笑)

・・もしも何か情報をお持ちの方がいらしたら、是非ご教授下さいませ!

…………………………………………………………………………

いずれにしても、レンズ銘板刻印の相違までモデルバリエーションとして捉えてしまうとこのような分類に分かれてしまうものの、その中でバリエーション別に括った製造番号帯も凡そ39種類にまとまることが分かりました。

これらの一覧はたまたま今のタイミングでピックアップした150本のサンブルだけですから、今後もまだ増える可能性は捨てきれませんし、そもそもレンズ銘板自体が回して外せることから、ちゃんとバリエーションの相違に真に追従していたのかどうか、と言う信憑性にすら疑念の思いが残っています(汗)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

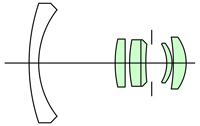

↑上の写真はゼブラ柄モデル (モデルバリエーションの中期型−VI) を完全解体した際に取り出した、光学ガラスレンズを順に並べた写真です。光学系第3群のグリーン色の矢印で指し示している箇所だけが2枚貼り合わせレンズなので、接着を剥がして構成3枚目 (上) と構成4枚目 (下) とに分けて撮影しています。

↑上の写真はゼブラ柄モデル (モデルバリエーションの中期型−VI) を完全解体した際に取り出した、光学ガラスレンズを順に並べた写真です。光学系第3群のグリーン色の矢印で指し示している箇所だけが2枚貼り合わせレンズなので、接着を剥がして構成3枚目 (上) と構成4枚目 (下) とに分けて撮影しています。

第1群が前玉で第5群が後玉なので、このモデルは5群6枚レトロフォーカス型光学系と言う話になりますね。

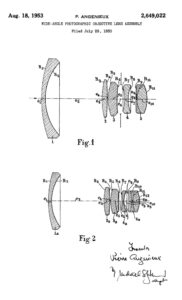

←『US2649022A (1950-02-17)』米国特許庁宛て出願

←『US2649022A (1950-02-17)』米国特許庁宛て出願

PIERRE ANGENIEUX (ピエール・アンジェニュー) 氏申請

このレトロフォーカス型光学系の全ての火付け役を今だに担ってしまっているのが、㊧の特許出願申請書であり、フランスの老舗光学メーカーP.Angenieux Paris (アンジェニュー) 社が開発した発明で、創設者たるPierre Angénieux氏の発明案件です。

実際に製品化されており、1950年に世界初として広角レンズ『RETROFOCUS TYPE R1 35mm/f2.5』が発売されます。

実はこの説明のとおり『RETROFOCUS』と言うコトバは、当初はこの製品に付けられたモデル銘を表し、実際に当時商標登録されたコトバなのです。モデル銘なので、今回扱っている「Flektogon」とまるで同格の性格を持つと言っても語弊になりません (互いに商標登録されているから)。

ところが今現在、このコトバ『RETROFOCUS』は商標を表すコトバと言う使い方よりも、むしろ特異な光学設計を表す使い方のほうが一般的になっています。

『RETROFOCUS』は「レトロフォーカス」と読み、その語源はフランス語の「rétro (後退)」と「focus (焦点)」を合わせた造語であり、フランス語では「レトロフォーキュス」のような発音になります。

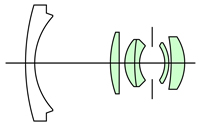

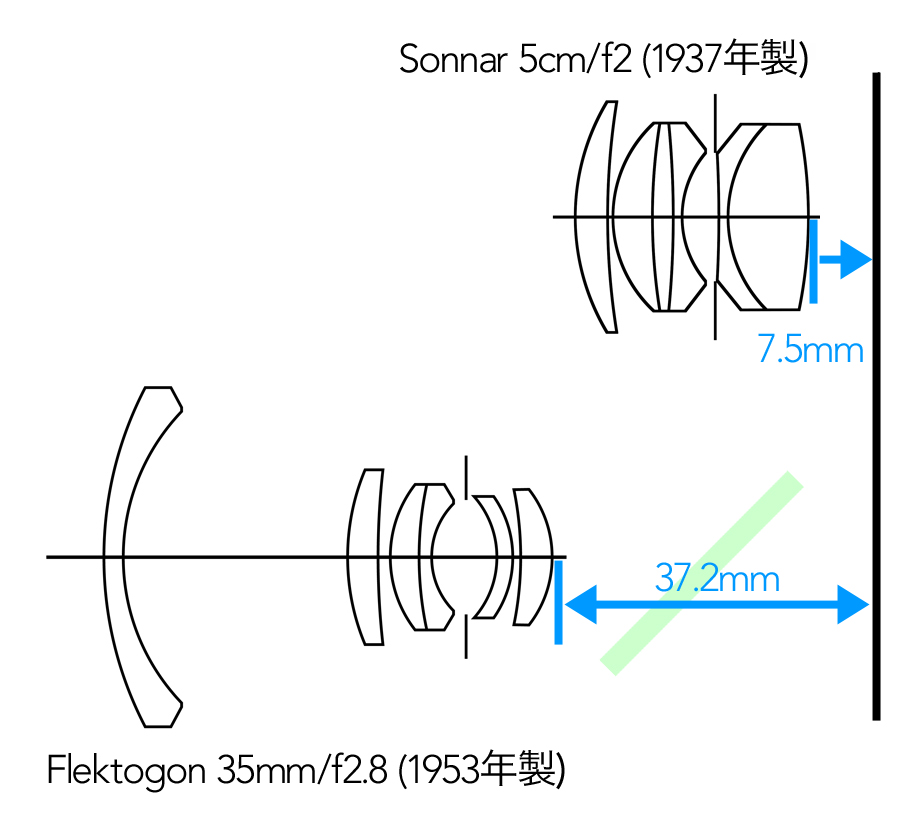

↑上の模式図は、戦前〜戦中に主流だったレンジファインダーカメラと、戦後に登場したクィックリターンミラーを内蔵する一眼 (レフ) フィルムカメラのバックフォーカス (ブルー色の矢印の距離) を対比した図です (右端の黒色の縦線は、フィルム面を表します)。

↑上の模式図は、戦前〜戦中に主流だったレンジファインダーカメラと、戦後に登場したクィックリターンミラーを内蔵する一眼 (レフ) フィルムカメラのバックフォーカス (ブルー色の矢印の距離) を対比した図です (右端の黒色の縦線は、フィルム面を表します)。

◉ フランジバック

レンズマウント面から撮像面 (フィルムカメラならフィルム印画紙面でデジカメ一眼/ミラーレス一眼ならば撮像素子面) までの距離

◉ バックフォーカス

光学レンズの後玉端から撮像面 (フィルムカメラならフィルム面でデジカメ一眼/ミラーレス 一眼ならば撮像素子面) までの距離

「L39マウント規格」の「Sonnar 5cm/f2」をレンジファインダーカメラに装着した時、後玉端→フィルム面迄の距離は上図のとおり「7.5㎜」になり、この距離を指してバックフォーカスと呼びます。

一方戦後に本格的に登場し普及した、フィルム面の直前にクィックリターンミラーを備えた一眼 (レフ) フィルムカメラの場合は、そのクィックリターンミラー (上図のグリーン色で囲った部分) がシャッターボタン押し下げ後に、ミラーアップしたままになるかどうかにかかわらず、バックフォーカス=37.2㎜になりました。

それはクィックリターンミラーを避けた位置に後玉端が来る必要があったからですね。従って戦前〜戦中はレンジファインダーカメラ向けの広角レンズは、標準レンズ域の光学設計を流用することで、広角レンズ域まで対角画角を広げることが実現できていました。

然しクィックリターンミラーを避けるべく、凡そ3cmものバックフォーカス延伸を図るには、そのような光学設計の工夫だけでは不可能な状況に陥っており、広角レンズ域専用の光学設計の発明が希求されていたのです(汗)

このような時代的な希求の背景に打開策を明示したのが、上に挙げたフランスのPierre Angénieux氏による「逆望遠型」と言う着想の広角域専用光学設計の発明案件でした。

従って当時は非常に多くの光学メーカーがこの発明案件を参照しつつ、広角レンズ域の光学設計発明に際し、その特許出願申請書内の記述に「逆望遠型」とのコトバを残していますが、後の時代には「レトロフォーカス型設計」と記載するように変化し、このコトバ「レトロフォーカス」はモデル銘を表す (既に登録商標された) 表記よりも「光学設計の概念を表す表記」として通用するようになっってしまったと指摘できます。

このような状況を鑑み、本家アンジェニュー社は登録商標に関する提訴などを控え黙認し続けていますし、もちろん他社製品で同じ「RETROFOCUS」銘を附随する製品は造られていません。

その意味では1920年代辺りに一時期多く登場していた標準レンズ域のモデル銘「Anastigmat (アナスティグマート)」との表記も、同じように光学設計上の光学ガラスレンズの状態を指す概念であったものの、商標登録しなかった為に様々な光学メーカでモデル銘に付随して使われる状況になってしまったのとは対照的です。

なお巷ではこのアンジェニュー社の発明が世界初として今だに語られ続けていますが、実は今回扱った旧東ドイツCarl Zeiss Jena製広角レンズ「Flektogon 35mm/f2.8」の発明自体は、既に1948年から始まっており、アンジェニュー社含め互いに相手の開発状況を認識していなかったことが推察できます。

しかし当方が考えるに、そもそもこのレトロフォーカス型光学系発明の出発点であった「レンジファインダーカメラ向けに、バックフォーカスを延伸する必要性から発明された逆望遠型発想」との着眼点は、さらに遡る1941年に、米国のEASTMAN KODAK CO (イーストマン・コダック) 社によって、既に開発されていた証拠を掴みました(汗)

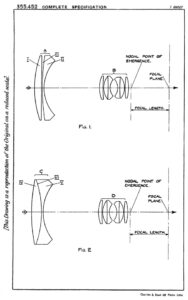

←『US2341385 (1941-11-06)』米国特許庁宛て出願

←『US2341385 (1941-11-06)』米国特許庁宛て出願

EASTMAN KODAK CO在籍時の・・、

RUDOLF KINGSLAKE氏とSTEVENS PAUL W氏の共同発明

この特許出願申請書の記述を読むと「30°を超える視野角に広げ、且つバックフォーカスまで延伸させた、広角レンズとしての発明」と述べており、これが意味するのは戦後に本格的に登場したクィックリターンミラー装備の一眼 (レフ) フィルムカメラ向けではなく、時期的には1941年なので、レンジファインダーカメラ向けに装着する対象の広角レンズ域モデルとして光学設計していたことが分かります。

上の左図を見れば一目瞭然ですが、光学系第2群以降の3群4枚のエルマー型光学系のバックフォーカスを延伸させる目的で、もう1枚凹メニスカスレンズを前衛配置としてセットしている光学設計なのが分かります。

しかしその中で間違いなく広角レンズ域を示す対角画角とバックフォーカス延伸を述べている点で「レトロフォーカス型光学系の始祖」と当方では判定を下した次第です。

その意味で、当方の受け取りとしては、レトロフォーカス型光学系の真の発明時期と国は、戦前ドイツではなく、米国であったと認知しました!

ところがこのレンジファインダーカメラ向けと言う前提を取り外してしまうと、真の「バックフォーカス延伸による広角レンズ域への対応光学設計」との立場だけで探した時、実は戦前の1930年に既にその概念が誕生していた事実を知りました。

←『GB355452A (1930-07-12)』英国内務省宛て出願

←『GB355452A (1930-07-12)』英国内務省宛て出願

自身が創設したKAPELLA社からの出願

Horace William Lee (ホレス・ウィリアム・リー) 氏発明

バックフォーカスを延伸させることで既知の発明光学設計を広角域まで対応させる目的と割り切ってしまえば、まさにこの発明案件こそが世界で初めて登場した「バックフォーカスを延伸させる着想概念」を示す光学設計だと指摘できます。

この光学設計はバックフォーカスを延伸させる理由として、後玉の後方にプリズムを配置させる、映画撮影用のシステムとして開発されていた背景を知ることになります。

従ってこの「逆望遠型」との着想自体は、1930年まで遡ることが判明した結果、その定義に於いて「マウント規格別に捉えるのか、広角レンズ専用光学設計との捉え方にするのか、逆望遠型の概念だけを捉えるのか」と言う3つの捉え方の違いによって、考察するべき光学設計概念の話であると・・当方的には結論づけしたのです。

さらに当方の印象としては「またもHorace W. Lee氏なのか!」との思いが募りますが、とても多くの有名光学設計案件で参照される率が非常に高い (その一番最初に遡る案件) に、このHorace William Lee氏の光学設計発明が登場しますし、合わせてLee氏が創設した「KAPELLA」社に在籍する光学設計技師達の発明案件すら俎上に挙がりますから、どうして現在のネット上でピックアップされないのか (人気がないのか) 不思議でなりません(汗)

さらに当方の印象としては「またもHorace W. Lee氏なのか!」との思いが募りますが、とても多くの有名光学設計案件で参照される率が非常に高い (その一番最初に遡る案件) に、このHorace William Lee氏の光学設計発明が登場しますし、合わせてLee氏が創設した「KAPELLA」社に在籍する光学設計技師達の発明案件すら俎上に挙がりますから、どうして現在のネット上でピックアップされないのか (人気がないのか) 不思議でなりません(汗)

・・機会があれば、是非この会社とLee氏について探ってみたいと思っています。当方はこのとても控えめに写るLee氏に好感を覚えるのです。

いずれにしても、戦後に登場したクィックリターンミラー内蔵一眼 (レフ) フィルムカメラ向け広角域対応光学設計として登場した背景には、フランスのアンジェニュー社出願特許出願申請書が、史実としての記録上の「世界初」は間違いありません!

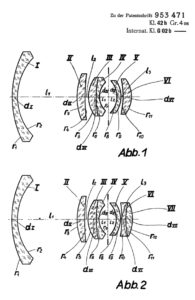

←『DE953471 (1953-12-19)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE953471 (1953-12-19)』ドイツ特許省宛て出願

Carl Zeiss Jena在籍時のHarry Zöllner博士と

Rudolf Solisch 氏両名による発明

アンジェニュー社が特許出願申請した1950年から遅れること3年後の1953年にようやく旧東ドイツ側Carl Zeiss Jenaのレトロフォーカス型光学系発明案件が申請されます。

そしてこの発明こそが今回扱う『Flektogon 35mm/f2.8』を指していると理解できます。

以下にこの特許出願申請書無い記述の和訳をグリーン色文字で表記します。

「本発明は、絞りを挟んで凹面を向けた2つの発散メニスカスレンズと、且つその前方配置に集光レンズと、或いは後方にも単一、もしくは二重の集光メニスカスレンズを配置した、後側主点が集光システムの最後面の近くまで、或いはそれを超えて後方に延伸する広角レンズを提供する発明に関する」と綴っています。

この記述からまさにバックフォーカスを延伸させている広角レンズに関する発明案件であることが明確になります (特に後側主点を後玉端の近くに持ってきた点で、レンジファインダーカメラ向け広角レンズ域の発明案件とはまるで別モノの着想なのが確定します)。

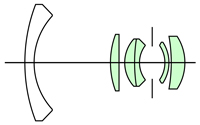

この掲載図面を見ると「Fig.1」が実際に製産され1953年に発売された『Flektogon 35mm/f2.8』との認識に至りますが、実はその下に同時に掲載されている「Fig.2」の光学設計のほうが、むしろ問題になります(汗)

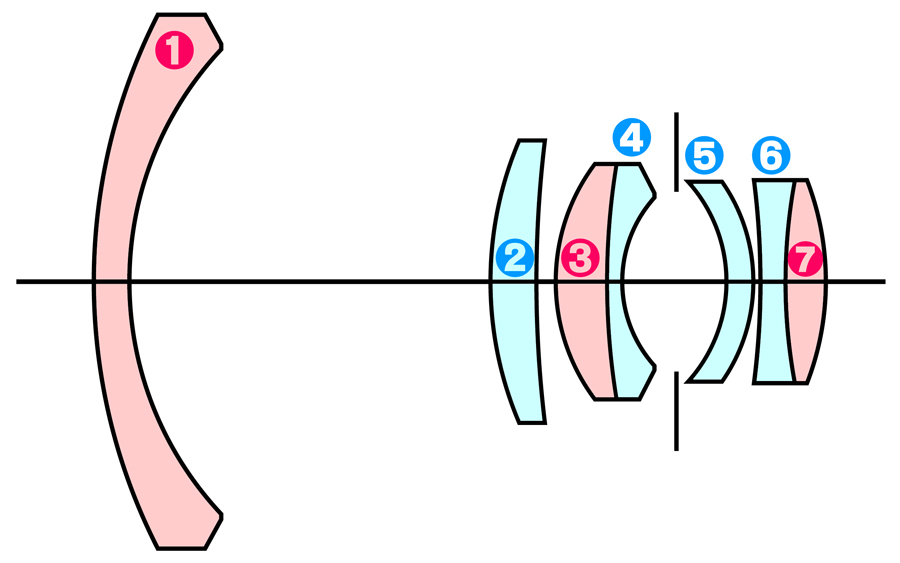

↑上の図はその特許出願申請書内に掲示された「Fig.2」の実施例に基づく光学系構成図を当方の手によってトレースした図です。

↑上の図はその特許出願申請書内に掲示された「Fig.2」の実施例に基づく光学系構成図を当方の手によってトレースした図です。

合わせて記述の硝種を充てがうと、光学系各群の性格が明確になってきました(汗)

❶ SK16 (重クラウンガラス)、屈折率:1.6224nd、アッベ数:60.3vd

❷ BaSF5 (バリウム重フリントガラス)、屈折率:1.6051nd、アッベ数:42.2vd

❸ SSK5 (最重クラウンガラス):屈折率:1.6583nd、アッベ数:51.0vd

❹ BaSF2 (バリウム重クラウンガラス)、屈折率:1.6645nd、アッベ数:35.9vd

❺ SF14 (重フリントガラス)、屈折率:1.7588nd、アッベ数:26.7vd

❻ F9 (フリントガラス)、屈折率:1.6156nd、アッベ数:38.0vd

❼ SK16 (重クラウンガラス)、屈折率:1.6224nd、アッベ数:60.3vd

この中でこのモデル「Fig.2」の基本成分は、❷ 〜 ❼ を指していると理解できますが、この光学系は4群5枚ユニライト型光学系の変形タイプと考察しています (ネット上の解説で言う処のビオメター型とはまるで違います)。

すると光学系第2群の ❷ 凸メニスカスレンズの性格は、基本成分の前玉的な立場であるものの、実際の目的と役目は ❶ の凹メニスカスレンズと共に「バックフォーカスを延伸させる」目的と役目なのが明白です。

一方光学系第3群の ❸ と ❹ の2つを接着した貼り合わせレンズは、特許出願申請書内の記述から「色消しを主体的に行っている部材」と記されているとおり、まさにその様子はアッベ数が物語っていと指摘できるのです。

❸で高屈折率を活用しつつつグィッと透過光を曲げる際に、その高いアッベ数から透過光の波長別の分散性を極力抑えつつ透過させ (透過光がバラけないようまとまったままを維持させようとしている)、且つ次の❹でやはり屈折率を活用して曲げる中で「強制的に光の分散性を活かして不必要な波長を省く」ことによって、この2枚貼り合わせレンズを入射光が透過していく時に「色滲みが低減させられる原理」を活用しています。

この原理の概念はフラウンホーファー型レンズの基礎的概念で、光の波長成分の中で2つの波長に対して厳密に色収差補正を行った「アクロマート」を指し、それは光学硝子レンズが球面収差とコマ収差を補正したアプラナートな状態になっていることを指す概念です。特に光の三原色たる「RGB (但し現在のデジタルに於けける捉え方)」のうちのRとBについての色収差補正を仕上げてしまうと表現すれば、分かり易いでしょうか (光学では輝線のC線とF線を使う)。

従って特許出願申請書内の記述から判明することは、❶〜❷でレトロフォーカス型の要素を揃え、且つ❸と❹で色収差補正を完成させ、絞りユニットを通過して後群側で収光を仕上げている光学システム設計なのが理解できますが、この「Fig.2」では、その色収差補正が収光時に不足していたことを示しているのです(汗)

その結果、最後の後玉❻と❼でも逆パターンで再びの色収差補正を狙っており、しかもそれは2枚貼り合わせレンズ化だけではまだ足りなかったことが、直前の❺の恣意的なアッベ数の数値からも明示されているのです(驚)

従って、確かにこの「Fig.2」に於ける、写真の解像度感を上げるべく重要部位は❸と❹の色消し作業であるものの、後群側の収光ではそれが適わず(汗)、❺と❻と❼と言う3枚を使って、特に❺の1.7588ndと言う、当時としては異常に高い屈折率を誇る硝種SF14を配置させている点で、❻と❼の2枚貼り合わせレンズ化が求められてしまった流れを汲むとができると考えます。

それはとりも直さず、そもそも「Fig.1」の硝種選定に課題を残したままだったことから、当時の開発段階では否応なしに「Fig.2」に進んでいったことが窺えるのです(汗)

逆に言うなら、特許出願申請書内の実施例に基づく「仕様諸元値」を見る限り「Fig.1」と「Fig.2」は共に❶〜❺が100%同一で、且つ「Fig.1」の後玉❻と「Fig.2」の後玉❼も同一だからです。

つまり「Fig.1」では期待した像の平坦化 (この表現は、光学の世界で言う処の、解像度の高さを示す表現です) の結果が求められなかったことを、この「Fig.2」の存在が明示してしまっていると言っています。これがもしも「Fig.1」と「Fig.2」とで各部位の硝種選定に相違が認められているなら、それは異なる実施例の前提に沿った検証と言えますが、同一の硝種のままでは検証する意味がありません(笑)

そのような視点から捉えて「Fig.1」に課題を抱えていたことを知りました。結果、1953年以降に量産化したタイミングで実際に組み込まれていた光学ガラスレンズの硝種は、またこの特許出願申請時点から変化していることは、ほぼ間違いありません!

実はここまでの考察から始めて、前のほうで掲載したモデルバリエーション一覧表の中で一番最初に登場する『初期型』1〜3の「zeissのT」付モデルの存在に、その実装光学系に関する期待値として「Fig.2」への羨望の眼差しが集中している状況だったりします(笑)

・・是非、一度扱ってみたいものです。光学ガラスレンズを取り出して実測したい。

(一度扱っているのですが、その頃は光学ガラスレンズを全く実測していなかった為に、データを残していないのです)(涙)

↑上に挙げた光学系構成図は、前述の『初期型』だけが不明ですが、それ以降のシルバー鏡胴 (㊧) に、Gutta Perchaタイプ (㊥)、ゼブラ柄 (㊨) の光学系構成図を、それぞれについて完全解体した時の実測値からトレースした図をピックアップしてきました。

確かに1950年〜1985年と35年間に及ぶバリエーションの中で製産が続いたものの、それぞれで微妙に各群の厚みや曲率に互いの距離が違っていて、頻繁に光学設計が再設計されていたことが窺えます ( 色付部位が基本成分を表す)。

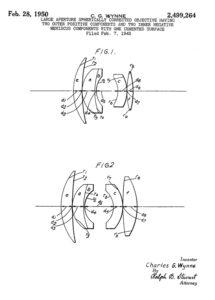

←『US2499264A (1944-02-25)』米国特許庁宛て出願

←『US2499264A (1944-02-25)』米国特許庁宛て出願

Wray Optical Works Ltd.在籍時の

Charles Gorrie Wynne 氏による発明

なお、この基本成分を指してネット上では「ビオメター型光学系」と語られることがほとんどですが、当方はその特許出願申請書の登録時期を根拠に、左のような光学系構成の4群5枚ユニライト型光学系との捉え方が正しいと認識しています。

特に旧東ドイツのCarl Zeiss Jena DDRで、ビオメター型光学系の特許出願申請書が発出されたのは1957年のタイミングなので、そもそも今回扱う「Flektogon 35mm/f2.8」のいくら基本成分に限る話だとしても、そこにタイミングとして未発明段階の光学設計を充てがって解説してしまうこと自体に・・当方は至極抵抗感が強いのです(汗)

その意味で、オールドレンズの光学系を語る時、その見た目から入ってしまって「〇〇型光学系」と説明していくにしても、その発明のタイミングまで無視してしまうと、まるで光学設計の変遷を逸脱しかねず (それは実際に特許出願申請時の、既知の発明案件参照申告に如実に示されている事実だから)、今回のこのような間違った認識のまま、ネット上で拡散していく機会を与えてしまっていることになり、それに対し警鐘を鳴らしているのです。

何故なら、まさに1957年のCarl Zeiss Jenaによるビオメター型光学系の特許出願申請には、上左図のWray Optical Worksの発明案件の参照申告が成されているからであり、そこまでキッチリ把握してから「〇〇型光学系」を語らない限り、特に某有名処のような立場のサイトでは、その拡散性が非常に高いと言わざるを得ません・・だからの警鐘なのです!

なお、以下に今回扱う「Flektogon 35mm/f2.8」のモデルバリエーションを跨いだ仕様一覧を掲載します。最短撮影距離が幾つも変わったり、実装絞り羽根枚数も変わっていったのが分かります。

![]() オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

先ず最初にご案内するのはシルバー鏡胴モデルで、モデルバリエーションで言う処の「10番」のタイプです。仕様は9枚の絞り羽根を実装した最短撮影距離:36cmになります。

この頃は背景紙を使わずに撮影していた、まだようやくオーバーホール作業を始めた頃の時期になりますから、12年前辺りの写真ですね、正直恥ずかしいですッ(恥)

まだこの頃は、主導権を握っていたのがオールドレンズ側であり(汗)、当方の整備はオールドレンズに振り回されていた時期とも指摘できます(恥)

もちろん14年経った今現在の主導権は、100%当方側にあり(笑)、オールドレンズ側に渡すことは0%と言うのが実情です。

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。レトロフォーカス型光学系なので、ご覧のようなラッパ状に広がるカタチの、光学系後群側格納筒までが1本に繋がった、アルミ合金材削り出しによる研削で用意されている鏡筒の時代です。

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。レトロフォーカス型光学系なので、ご覧のようなラッパ状に広がるカタチの、光学系後群側格納筒までが1本に繋がった、アルミ合金材削り出しによる研削で用意されている鏡筒の時代です。

従って一番手前にボケて写っているのがフィルター枠と言う話になります。

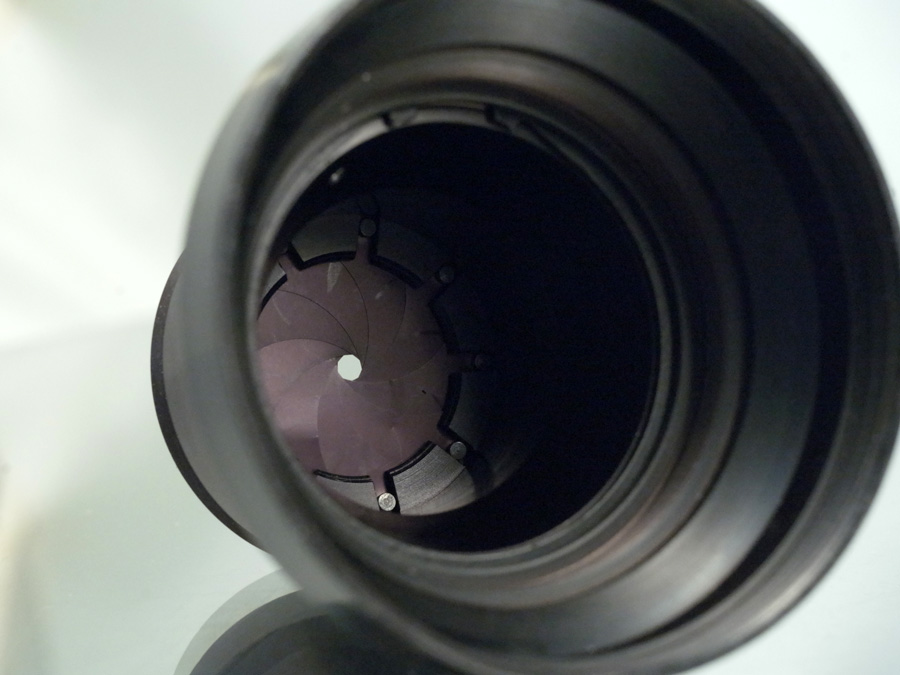

↑鏡筒最深部に9枚の絞り羽根を組み付けて絞りユニットを完成させたところです。この頃の絞り羽根は、厚みを計測していませんが、おそらく0.02㎜くらいの非常に薄くペラッペラな絞り羽根なので、楊枝を刺しただけで簡単に穴が空くくらい貧弱です。

↑鏡筒最深部に9枚の絞り羽根を組み付けて絞りユニットを完成させたところです。この頃の絞り羽根は、厚みを計測していませんが、おそらく0.02㎜くらいの非常に薄くペラッペラな絞り羽根なので、楊枝を刺しただけで簡単に穴が空くくらい貧弱です。

まさに単に遮蔽するだけの目的と役目だけで用意されていたような絞り羽根ですが、実はご覧のように濃い目のパープル系にメッキ加工が施されているワケで、後の時代のメタリックな金属質とは一線を画す時代の絞り羽根とも指摘できます。

↑完成した鏡筒を立てて撮影していますが、そこに下から「プリセット絞り環」をネジ込んでいきます。何処までねじ込めば良いのかの判定があり、ネジ込みすぎると絞り環操作が硬くなりますし、ネジ込みが足りなすぎると、逆にプリセット絞り操作が硬くなります。

↑完成した鏡筒を立てて撮影していますが、そこに下から「プリセット絞り環」をネジ込んでいきます。何処までねじ込めば良いのかの判定があり、ネジ込みすぎると絞り環操作が硬くなりますし、ネジ込みが足りなすぎると、逆にプリセット絞り操作が硬くなります。

また巷ではこの部位を指して「絞り環」と解説しているサイトが意外に多いですが、ご覧のように内部には縦状に切り欠き/開口部/溝を刻んである「プリセット絞り値」が、刻印絞り値の幅に見合う位置で用意されている為、この環/リング/輪っかがまさに「プリセット絞り環」である『証拠』と言えます。

なお、逆に「絞り環」のほうは、単に絞り羽根の開閉動作を行う目的と役目の為だけに用意されている環/リング/輪っかですから、プリセット絞り値の設定のときも実際に絞り羽根が自動的に開閉してしまっている状況を指します。

従って、一旦絞り環操作して完全開放位置まで絞り羽根を開かなければならず、撮影の都度設定絞り値まで絞り環の操作によって初めて絞り羽根が設定絞り値まで閉じる道理になっています。

このような動作を指して「無段階式実絞り方式」と呼称します。クリック感の無い開閉動作になりますね。

この一連の動き・・あくまでも撮影時の手順であり、それは掴んでいる自分の手の指の動きを指してもいる・・を体現させる為に用意されている機構部なので、まさに撮影手順そのモノの構成パーツと構造で設計されている次第です。

このような点をちゃんと理解できていないと、前述のようにプリセット絞り値と絞り環を逆に捉えて解説してしまっているサイトがあったりします(笑)・・それは自称プロの写真家 (フォトグラファー) を謳っていた人のサイトを発見して、そう言う間違った捉え方を流布しているのだと知りました(笑)

結果、プリセット絞り環と絞り環操作との連携動作に、撮影時の手順からまるで乖離した説明しか成されず「とにかく覚えるしかない」とその撮影手順を語っていましたから、笑ってしまいました(笑)

考えることを忘れてしまうと、こういう話になりますね(笑)

↑さらにその下から「絞り環」をセットしたところです。この絞り環には反発式スプリングが介在する為、この絞り環自体がクッション性を有し、プリセット絞り値の設定の時だけそのクッション性を使ってプリセット絞り値をセットします (つまり絞り環操作時は単に回すだけなので、クッション性は全く必要なくなってしまう)。

↑さらにその下から「絞り環」をセットしたところです。この絞り環には反発式スプリングが介在する為、この絞り環自体がクッション性を有し、プリセット絞り値の設定の時だけそのクッション性を使ってプリセット絞り値をセットします (つまり絞り環操作時は単に回すだけなので、クッション性は全く必要なくなってしまう)。

要はこの絞り環の内側に突起があり、その突起を前のほうで解説したプリセット絞り環の縦状の切り欠き/開口部/溝にガチッとハメ込んで、開放位置〜プリセット絞り値の駆動域を設定しているからであり、その設定動作の際にクッション性が無ければ、絞り環を移動できないからに他なりません(笑)

必ずこのように各部位や各構成パーツが、一意の道理に従って連携動作をするのが、オールドレンズ内部の道理です。

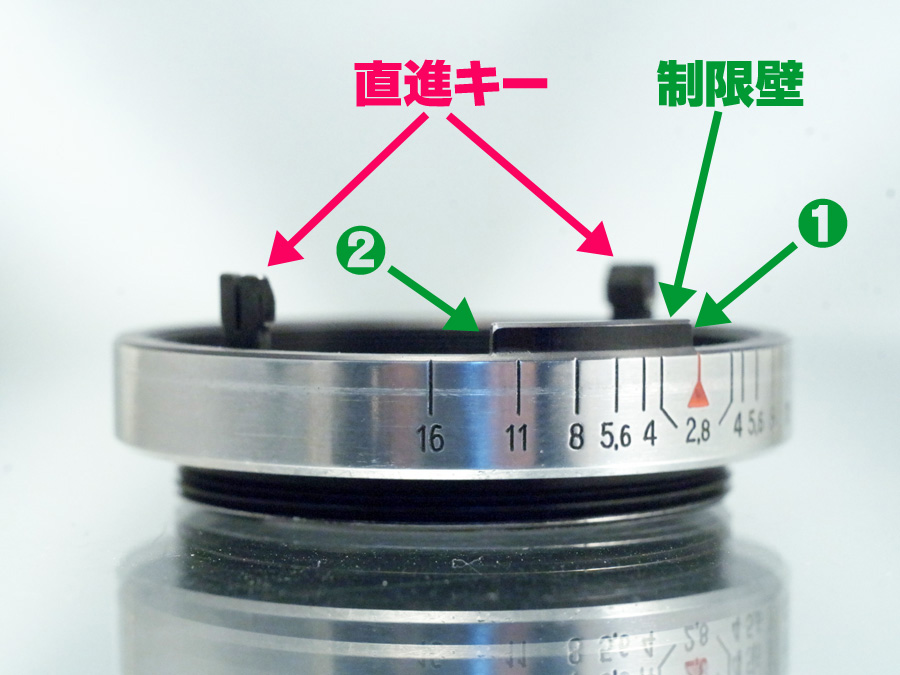

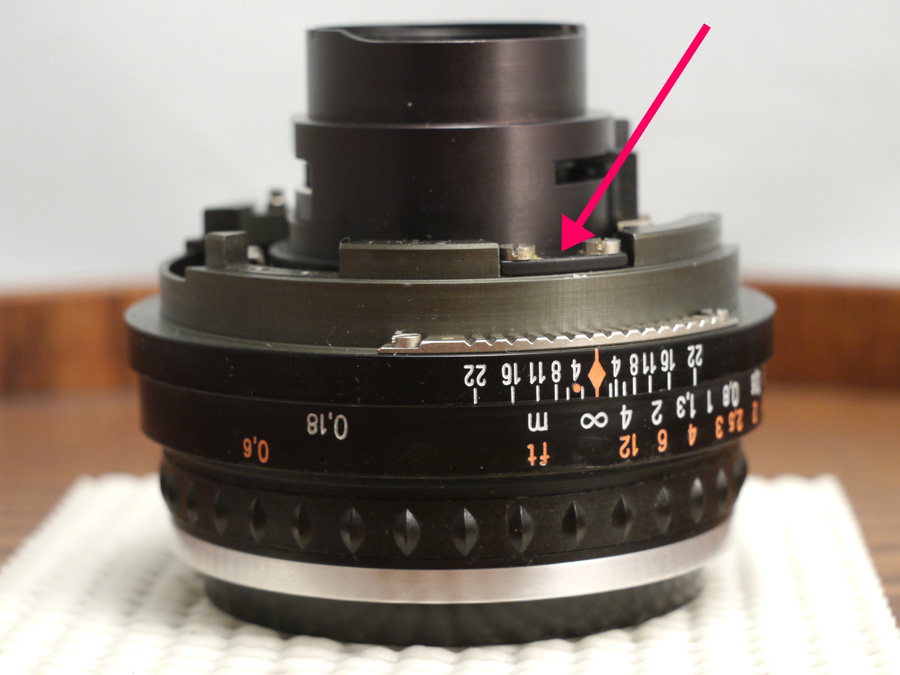

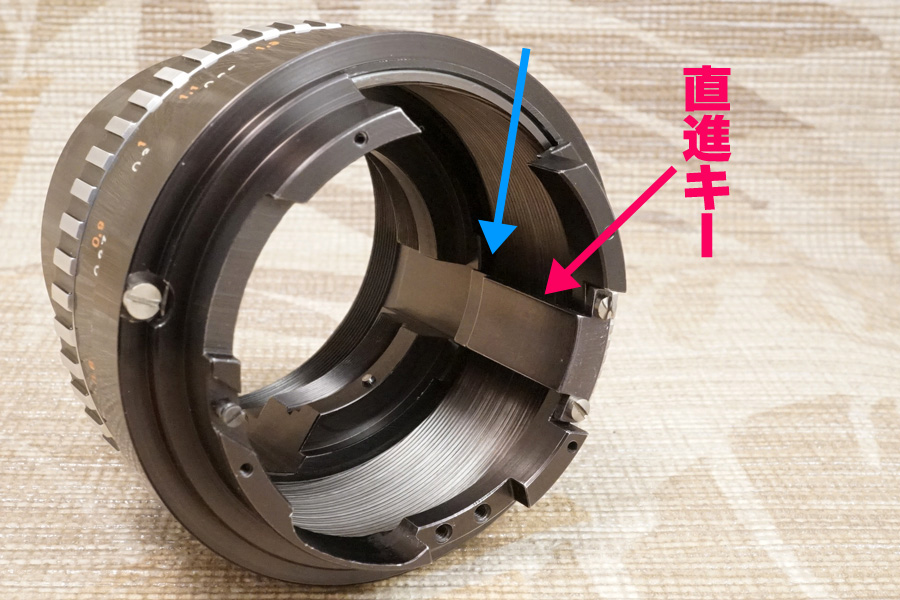

↑さらに下からヘリコイドオス側をセットします。一方距離環の内側にヘリコイドメス側の条ネジ山が研削されていますが、上の写真左寄りに「縦方向に切り欠き/開口部/スリットが用意されている」箇所を指して「直進キーガイド」と呼称し、そこに「直進キー」が刺さって上下動 (直進動) する動作で、初めて「距離環を回したら鏡筒が直進動して繰り出し/収納を行える」原理になります。

↑さらに下からヘリコイドオス側をセットします。一方距離環の内側にヘリコイドメス側の条ネジ山が研削されていますが、上の写真左寄りに「縦方向に切り欠き/開口部/スリットが用意されている」箇所を指して「直進キーガイド」と呼称し、そこに「直進キー」が刺さって上下動 (直進動) する動作で、初めて「距離環を回したら鏡筒が直進動して繰り出し/収納を行える」原理になります。

◉ 直進キー

距離環を回す「回転するチカラ」を鏡筒が前後動する「直進するチカラ」に変換する役目

◉ 直進キーガイド

直進キーが直進動でスライドして移動するガイド/溝であり鏡筒の繰り出し量をカバーする

↑上の写真はマウント部ですが「M42マウント規格」です。解説のように両サイドに2本の「直進キー」が垂直状に切り立ちます (赤色矢印)。且つ、サイドには「制限壁」と呼ぶ、距離環の駆動域を限定させる目的と役目の小さな壁が突出します (グリーン色の矢印)。

↑上の写真はマウント部ですが「M42マウント規格」です。解説のように両サイドに2本の「直進キー」が垂直状に切り立ちます (赤色矢印)。且つ、サイドには「制限壁」と呼ぶ、距離環の駆動域を限定させる目的と役目の小さな壁が突出します (グリーン色の矢印)。

結果、距離環の中にネジ込まれる「制限キー」と呼ぶ皿頭ネジのネジ込みにより、そのネジ部がこの「制限壁」の左右に突き当て停止するので、カチン音が聞こえてしっかり無限遠位置 (❶) と最短撮影距離位置 (❷) の両端で停止するのです (制限キーのネジ込みによって距離環を必要以上に回せなくなり、鏡筒の脱落をも防いでいる一石二鳥の製品設計)。

つまりこの動き方が意味するのは「適正な無限遠位置になるよう、ヘリコイドメス側たる距離環がネジ込まれたところで、その制限キーをネジ込むことで、この制限壁が有効に機能する」道理であることを理解します(笑)

このように手元にサービスマニュアルなど無くても、オールドレンズと言うのは必ず道理と道理の鬩ぎ合いで、各部位の連携動作によって「距離環を回した時の、掴んでいる指から伝えられたチカラを各部位に伝達させていく」原理であることが理解でき、単にそれを掴めば良いだけの簡素な構造ですから、重要なのは「観察と考察」であり、それを照らし合わせる先の「原理原則」を理解できているのかが・・ただただ整備時のポイントになるだけですね(笑)

・・いわゆる巷で流行る「らしく組み上がっている整備済オールドレンズ」と言う話です(笑)

その意味で、当方が施すオーバーホールとは、組立工程のその都度、部位別で各構成パーツとの連携動作を担保させつつ組み上げてから次の工程に進みますから、その時々の各構成パーツに於ける接触状況や固定時のマチ/隙間/遊びの相殺など、逐一把握しているからこそ「最後の組み上がった個体を操作して、何処にどんな瑕疵が発生しているのか、或いはそれは何処のパーツ同士が影響しているのか」などの確定が必ずできるのです(笑)

これが当方が実施している『理論的整備手法』の醍醐味であって、仕上がってからのオールドレンズを細かくチェックしていく段階で、一つ二つと残ってしまった瑕疵内容の全てに関し、その原因箇所が頭に浮かび上がり、その該当工程時の接触状況や固定位置などの逐一の微調整に関し、どのように訂正/修正/変更すれば良いのかが即座に分かるのです(笑)

従って、過去メンテナンス時の整備者が施した間違った整備内容の逐一は、当方が完全解体していく中で判明し、且つそこから実際に自分の手で組み上げていく中でその所為が適正だつたのかが判明してく、或いは「ごまかしの整備」が白日の下に晒されていくワケです(笑)

↑距離環を無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みますが、この時のネジ込み位置 (ネジ山の開始位置) は、このモデルの場合2箇所しか存在しないので両方試せば無限遠位置が適切なのかどうかは判明します。

↑距離環を無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みますが、この時のネジ込み位置 (ネジ山の開始位置) は、このモデルの場合2箇所しか存在しないので両方試せば無限遠位置が適切なのかどうかは判明します。

この後は完成している鏡筒のヘリコイドオス側をネジ込みますが、その際上の写真の内部に突出している2本の直進キーを、ヘリコイドオス側の「直進キーガイド」の溝に指しながら回していく組み立てになります。

これは「原理原則」を理解していれば簡単に分かる話ですが、回転しているヘリコイドの中で、垂直状に突出した板状パーツを溝に刺すと言うのは・・実は回転運動の中で垂直状に刺さるタイミングが現れることを意味します。

・・回していてイキナシスポンと刺さるハズがありませんョね(笑)

人が設計した工業製品なのですから、その当時の人の手によって組み立てられていた製品である以上、どんなにバラしても必ず人の手によって組み上げられるのです。そんな道理は誰が考えたって理解できます。

重要なのは「観察と考察」であり「原理原則」と照らし合わせて状況把握していく思考回路です。それを介在させない限り「本来在るべき姿」には決して組み上げられません。

そしてその「本来在るべき姿」とは、全てのオールドレンズで限りなく同一であったハズの製産時点を表すものの、実は個別の個体が辿ってきた「いにしえの時」は千差万別であり、だからこそそれぞれの個体の「本来在るべき姿」は、残念ながら決して同一には成り得ないのです。

・・何故なら、一度削れてしまった金属材は、決して復元できません。

なお、赤色矢印で指し示している箇所のとおり、この個体は最短撮影距離:36cmの9枚絞りと判定できますから、前出一覧表モデルバリエーションの「10番」と言う話になりますね(笑)

↑今度は一覧の中で最初のほうに掲示していた「3番」の「zeissのT」刻印付モデルです。

↑今度は一覧の中で最初のほうに掲示していた「3番」の「zeissのT」刻印付モデルです。

半自動絞り方式のタイプなので、撮影に際し最初に設定絞り値をセットした後、一度チャージレバーを操作して、いちいち都度、完全開放状態にセットしなければ適切にピント合わせできません。

従って内部には長大な長さの太い引張式スプリングを2本も備えています。且つ、この方式の最大の難関でもありますが、設定絞り値まで絞り羽根が瞬時にシャコンッと音が聞こえて閉じる時、勢い良く戻るチャージレバーに連動して内部でスライドしていく「絞り羽根開閉制御アーム」の、その通り道の仕上げ方が重要になってきます。

その「通り道」に経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビが残っている限り、平滑性を失っている為、シャッタースピードによっては絞り羽根の戻る/閉じるタイミングが適合せず、或いは緩慢な動作になってしまい、意図しない露出値で撮影されてしまうからです。

半自動絞り方式のオールドレンズは、その操作性の面倒臭さよりも、実はその構造に係る適切な整備が施されているのかどうかが、大きなポイントになってくるオールドレンズなのです。

↑ご覧のようにレンズ銘板の途中に「zeissのT」刻印が確認できる、大変希少な個体です。この個体は当方によって整備が叶いましたが、残念ながらハードディスククラッシュにより、整備した時の写真データが全て消えました(涙) この個体は、モデルバリエーション一覧表の「3」にあたります。

↑ご覧のようにレンズ銘板の途中に「zeissのT」刻印が確認できる、大変希少な個体です。この個体は当方によって整備が叶いましたが、残念ながらハードディスククラッシュにより、整備した時の写真データが全て消えました(涙) この個体は、モデルバリエーション一覧表の「3」にあたります。

またここで敢えて申し上げておきますが、この当時のシルバー鏡胴モデルの前玉は「その曲率がタイプ別に違う」ことから、レンズ銘板を転用してきて「ニコイチ」するにも、レンズ銘板の内側研削角度が異なる為、前玉の締め付け固定が適いません(汗)・・それをごまかす為に、前玉自体を接着している個体もあったりするので、シルバー鏡胴モデルは、なかなかにリスキーなオールドレンズです(怖)

ちなみにフィルター枠にねじ山が見えないのは、フィルター装着が「slip-on」方式と言って、カチャッと着脱式だからです。従ってレンズ銘板がこのようにフィルター枠端まで迫ってネジ込まれているのが正しい状態なのです。

この「Flektogon 35mm/f2.8シリーズ」に於いて、唯一無二の「zeissのT」刻印タイプと明言できます!(祈)

↑この個体は9枚の絞り羽根を実装していましたが、市場には「14枚絞り羽根実装個体」すら流通していた為、それを一覧では「2番」に据えています。上の写真は前玉側方向から覗き込んで撮影していますから、前玉から続く長大な黒色遮光環を経て光学系第2群がパープルアンバーブル~に光彩を放つている様子が視認でき・・マジッで美しいです!(涙)

↑この個体は9枚の絞り羽根を実装していましたが、市場には「14枚絞り羽根実装個体」すら流通していた為、それを一覧では「2番」に据えています。上の写真は前玉側方向から覗き込んで撮影していますから、前玉から続く長大な黒色遮光環を経て光学系第2群がパープルアンバーブル~に光彩を放つている様子が視認でき・・マジッで美しいです!(涙)

↑exaktaマウントなのが分かりますし、シャッターボタンも分かります。

↑exaktaマウントなのが分かりますし、シャッターボタンも分かります。

↑このタイプは最短撮影距離:35㎝なので、36㎝のタイプとは光学設計が異なるのは歴然ですね。

↑このタイプは最短撮影距離:35㎝なので、36㎝のタイプとは光学設計が異なるのは歴然ですね。

↑今度はGutta Perchaタイプを整備した時の解説に移ります。完全な自動絞り方式へと製品設計が変わっています。既にこの時代の時には、内部の構成パーツに被せられているメッキ加工塗色がパープル色に限定されていた為、ゼブラ柄時代を超えて黒色鏡胴に向かっていく中で、旧東ドイツのCarl Zeiss Jena DDRの母体工場だけが稼働していたことを示しています。

↑今度はGutta Perchaタイプを整備した時の解説に移ります。完全な自動絞り方式へと製品設計が変わっています。既にこの時代の時には、内部の構成パーツに被せられているメッキ加工塗色がパープル色に限定されていた為、ゼブラ柄時代を超えて黒色鏡胴に向かっていく中で、旧東ドイツのCarl Zeiss Jena DDRの母体工場だけが稼働していたことを示しています。

最短撮影距離:18㎝と大幅に短縮化されたものの、実はそれを因果として開放f値は無限遠位置の時だけ「F2.8」であり、∞刻印を少しでも移動し始めると、それに呼応して絞り環が勝手に移動を始めて「F4手前位置」まで回ってしまう「みなし開放f値:F2.8モデル」と当方では呼称しています。

実測すると凡そ「F3.8」辺りの印象なので、レンズ銘板の刻印は「Flektogon 35mm/f3.8」と表記するのが筋ではないかと考えますが・・どうなのでしょうか。

ちなみにこの個体はモデルバリエーション一覧の中の「20番」にあたり、距離環ローレット (滑り止め) がGutta Percha巻であるものの「突起」の意匠であり、且つレンズ銘板の刻印の中から「1st Quality」を明示するロゴマークが省かれてしまったタイミングを示しています。

↑ゼブラ柄とも共通なコンパクトな鏡筒で、絞りユニットや光学系前後群を格納する場所になります。

↑ゼブラ柄とも共通なコンパクトな鏡筒で、絞りユニットや光学系前後群を格納する場所になります。

↑このモデルバリエーションでは、実装する絞り羽根が6枚に低減されるものの、最大の進歩はフッ素加工で仕上げられたメタリックな絞り羽根へと技術革新が進み、且つ各絞り羽根にプレッシングされる金属製の「棒状キー」のプレス技術が大きく進んでいます。

↑このモデルバリエーションでは、実装する絞り羽根が6枚に低減されるものの、最大の進歩はフッ素加工で仕上げられたメタリックな絞り羽根へと技術革新が進み、且つ各絞り羽根にプレッシングされる金属製の「棒状キー」のプレス技術が大きく進んでいます。

合わせてこの当時のアルミ合金材削り出しの研削加工技術もピークに達し、ハッキリ言って研削技術だけを見るなら、当時の日本とたいして変わりありません。

従ってこの当時のGutta Percha時代の旧東ドイツCarl Zeiss Jena DDR製オールドレンズの精度を問題視する時、それは研削技術そのモノではなく「製品設計の拙さ」であることを認知する必要があります。それはのすぐ後に来るゼブラ柄時代でより鮮明な課題へと変わっていくので、旧東ドイツ製オールドレンズの造りが粗雑とか粗いなどと言う貶し文句は、該当しません。

それはPENTACON製オールドレンズに対しても指摘できる話なので、問題になるのは製品設計だけです。PENTACON製オールドレンズを設計し製産していたのが、かつてのMeyer-Optik Görlitz (マイヤーオプティック・ゲルリッツー) だったが為に、その研削技術以前に「製品設計自体が旧態依然のままだった」点で、もはや吸収合併した企業に対するCarl Zeiss Jena DDRからの支援策も無く、ひたすらに消滅していく運命しか残されていなかったことが窺え、忸怩たる思いです(涙)

こういう点で、いわゆる使い捨て的な思想が当時のCarl Zeiss Jena DDRに未だ顕在していたことを知る機会になるのは、あまりにみ皮肉な話としか言いようがありません。

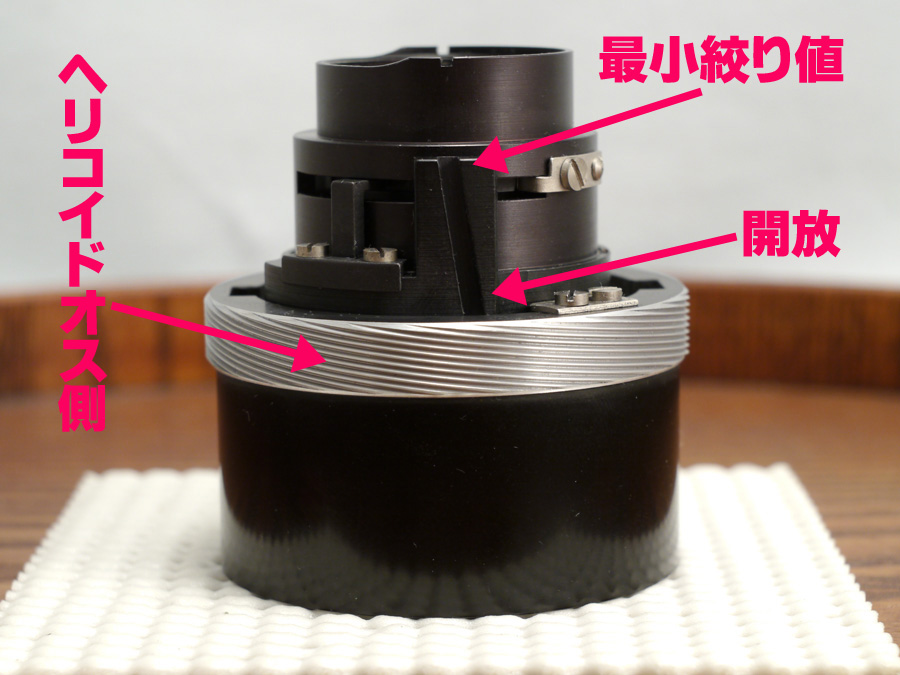

↑フィルター枠から一体になっているヘリコイドオス側に鏡筒をセットしたところです。既に絞り羽根の開閉制御を司る「制御環」が組み込まれており、その途中に垂直状に伸びる切り欠き/スリット/溝が「斜めに削られている」点が最大の注目点になります。

↑フィルター枠から一体になっているヘリコイドオス側に鏡筒をセットしたところです。既に絞り羽根の開閉制御を司る「制御環」が組み込まれており、その途中に垂直状に伸びる切り欠き/スリット/溝が「斜めに削られている」点が最大の注目点になります。

下の根元部分が「開放時」の位置になり、そこから次第に左方向に斜め状に上がっていき「最小絞り値」に到達します。

これがこのモデルで無限遠位置の時だけ「F2.8」を維持している原理の構造部分です (つまり上写真の根本の場所)。

逆に指摘するなら、このモデル以外のこの当時の他のCarl Zeiss Jena DDR製オールドレンズは、全てこの切り欠き/スリット/溝部分が垂直状に真っ直ぐだからです (他のモデルは開放f値がF2.8なら、そのままに通しで無限遠位置〜最短撮影距離位置まで同一のままになる仕様)。

この違いをちゃんと説明しているサイトが、あまりにも少なすぎます。f値が、或いは絞り環が勝手に移動するのが問題なのではなく「無限遠位置〜最短撮影距離で通しのf値の仕様ではないことが問題」だと言っています。

↑距離環を無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で28箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑距離環を無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で28箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑基台をセットして赤色矢印の箇所に「直進キー」を締め付け固定しました。

↑基台をセットして赤色矢印の箇所に「直進キー」を締め付け固定しました。

↑マウント部も被せて、この後は化粧カバーを載せてから締付ネジで固定すれば完成です。

↑マウント部も被せて、この後は化粧カバーを載せてから締付ネジで固定すれば完成です。

↑こんな感じで仕上がります。当方的にはこの後に当時要するゼブラ柄よりも、むしろこのGutta Perchaタイプのほうが、ドイツ臭さを感じて好きだったりします。

↑こんな感じで仕上がります。当方的にはこの後に当時要するゼブラ柄よりも、むしろこのGutta Perchaタイプのほうが、ドイツ臭さを感じて好きだったりします。

↑パープルアンバーに光彩を放つモノコーティングなのが分かります。

↑パープルアンバーに光彩を放つモノコーティングなのが分かります。

↑従前のシルバー鏡胴時代から長く続いた「円形絞り方式」から、6枚の絞り羽根で正六角形に閉じていく仕様に変化しています。

↑従前のシルバー鏡胴時代から長く続いた「円形絞り方式」から、6枚の絞り羽根で正六角形に閉じていく仕様に変化しています。

↑マウント面に自動絞り方式の絞り連動ピンを備える時代に突入します。以降M42マウント規格といえば、必ずマウント面に絞り連動ピン、或いはそれに類する「車輪」が突出する仕様に100%遷移していきます。

↑マウント面に自動絞り方式の絞り連動ピンを備える時代に突入します。以降M42マウント規格といえば、必ずマウント面に絞り連動ピン、或いはそれに類する「車輪」が突出する仕様に100%遷移していきます。

↑最短撮影距離:18㎝なので、このようにフィルター枠を伴う鏡筒部分がグリグリと括り出されていきます。

↑最短撮影距離:18㎝なので、このようにフィルター枠を伴う鏡筒部分がグリグリと括り出されていきます。

↑最後にゼブラ柄時代のご紹介です。内部構造の概念は前出Gutta Percha時代から引き継ぐものの、自動絞り方式と絞り羽根開閉制御の連携動作の機構設計に難儀していた『証拠』が残る、或る意味過渡期的な様相を呈したままのモデルとも指摘できます。

↑最後にゼブラ柄時代のご紹介です。内部構造の概念は前出Gutta Percha時代から引き継ぐものの、自動絞り方式と絞り羽根開閉制御の連携動作の機構設計に難儀していた『証拠』が残る、或る意味過渡期的な様相を呈したままのモデルとも指摘できます。

それに合わせてパーツ点数まで増えていきますから、増産体制を強化していたハズの時期なのに、その裏側でヤッている製品設計は、まるで正反対たる工程数を増やす方向性とも批判でき、それは近い将来的な課題を意識していない「目前の課題ばかり追っていた不作為な時期」とも当方的には捉えており、ゼブラ柄モデルはモデルとしては好きであるものの、構造面とそれを指揮していたハズの経営陣の思惑の無さ加減に辟易します。

結局その反動は、究極的な解決法たる「樹脂剤を多用する」と言う黒色鏡胴時代へと突き進むワケで、これもまた安直な手法に飛びついてしまった設計陣と経営陣の絶大なる「罪」と言わざるを得ません。

それは或る意味、当時の旧東ドイツの経済状況が逼迫していた『証』でもあり、77,000人もの従業員を抱えていた巨大企業にまで成長してしまった、CARL ZEISS JENA DDRと言えども、決して避けて通れなかった障壁だったのかも知れません。

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒の仕様は、基本的にGutta Percha時代と共通です。

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒の仕様は、基本的にGutta Percha時代と共通です。

↑但し絞り羽根の制御手法が変わった為、絞りユニット構成パーツにもその違いが現れます。

↑但し絞り羽根の制御手法が変わった為、絞りユニット構成パーツにもその違いが現れます。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しています。写真下方向が前玉の露出面側方向を意味します。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しています。写真下方向が前玉の露出面側方向を意味します。

↑絞り羽根開閉制御環がセットされます。やはり下部が開放時で上部が最小絞り値の時の到達点であり、距離環の操作に従い、勝手に絞り環が移動していく仕様が変わりません。

↑絞り羽根開閉制御環がセットされます。やはり下部が開放時で上部が最小絞り値の時の到達点であり、距離環の操作に従い、勝手に絞り環が移動していく仕様が変わりません。

↑距離環の裏側にヘリコイドメス側のネジ山を研削している仕様も変わりません。

↑距離環の裏側にヘリコイドメス側のネジ山を研削している仕様も変わりません。

従ってゼブラ柄時代も鏡胴や距離環に打痕が確認できた場合、その操作性にトルクムラが瑕疵内容として含まれていても仕方ない要素・・最悪整備しても改善できない・・ことを覚悟する必要が生じます(涙)

その意味で、この当時の旧東ドイツCarl Zeiss Jena DDR時代のオールドレンズを手に入れる際は、とにかく筐体外装のキレイな個体を入手されることをおすすめ申し上げます。

↑ヘリコイドオス側を無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で36箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります

↑ヘリコイドオス側を無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で36箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります

36箇所ものネジ込み位置を用意している時点で、前の世代たるGutta Perchaタイプとは製品設計面での駆動構造に関する考え方に変化が現れていると指摘せざるを得ません。

それを読み解くなら、このネジ込み数の大幅な増大は「対応マウント種別の拡張性を備えた」との製品設計以前の製品戦略に係る大きな舵切りを表していると指摘できるのです。

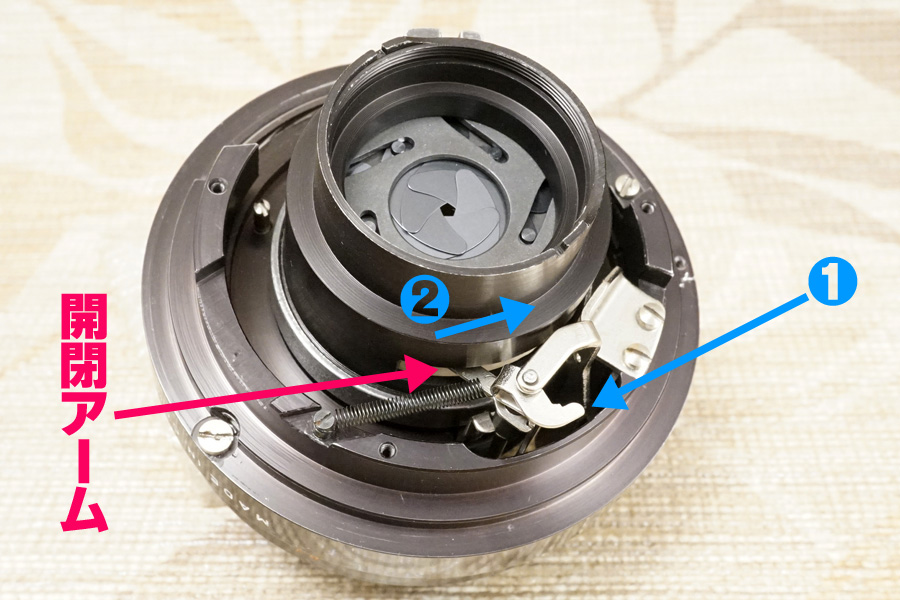

↑上の写真はヒックリ返して後玉側方向から撮影していますが、解説のとおり「直進キー」は1本しか締め付け固定できないよう製品設計されています。

↑上の写真はヒックリ返して後玉側方向から撮影していますが、解説のとおり「直進キー」は1本しか締め付け固定できないよう製品設計されています。

長大な長さで鏡筒を繰り出し/収納駆動させるにもかかわらず、たったの1本だけで動かそうとしているところに「製品の歩留まりの問題よりも、出荷本数の大幅な増加が命じられていた」ことすら妄想できてしまうほどに、相当インパクトの強い製品設計の現れです!(驚)

本来ならグリーン色の矢印で指し示している箇所に、反対側の「直進キー」のネジ穴を研削する場所が用意されているにもかかわらず、その処置を執らないのは「工程数を省くのが目的」としか指摘できないのです。

一方ブルー色の矢印が指し示している箇所のネジ穴は、鏡筒の絞りユニット内の開閉環を操作する為に固定される「開閉アーム」と言うパーツ用のネジ穴です。

↑距離環を回して最短撮影距離位置までヘリコイドオス側を繰り出した時の「直進キーの状態」を撮影しています。ご覧のように「直進キー」の頭の先っぽだけで、繰り出されてしまったヘリコイドオス側 (フィルター枠含む) を支えているのが分かります (ブルー色の矢印で指し示している箇所)。

↑距離環を回して最短撮影距離位置までヘリコイドオス側を繰り出した時の「直進キーの状態」を撮影しています。ご覧のように「直進キー」の頭の先っぽだけで、繰り出されてしまったヘリコイドオス側 (フィルター枠含む) を支えているのが分かります (ブルー色の矢印で指し示している箇所)。

この写真から判明するこのモデルの操作時に於ける留意点が明らかになりました。それは、もしも距離環を回すトルクが重い個体の場合、距離環をムリに早く回そうと試みると、その時に加わったチカラの全てが、下手すればこの「直進キー」の先端部に集中する危険が高いと言っています。

その結果、その伝わってきた強い (距離環を回そうとしている) チカラの全ては、上の写真で見えている「直進キー」の締め付け固定箇所の2本の締付ネジ部に一極集中します!(怖)

従って、実際に累計で42本仕上げてきたゼブラ柄モデルの個体の中には、この「直進キー」の片側のネジ穴が破断してしまっている、或いはそもそも直進キー自体が捻れて曲がっている個体すら何本も扱ってきたのです(汗)

それら瑕疵が残っていた個体は、結局前所有者の手によって強く距離環を回され続けてきた個体だったと言う、苦渋の時間を過ごしてきたことが判明するワケです。

↑完成している鏡筒をセットしてから「開閉アーム」と呼ぶパーツを締め付け固定したところです。

↑完成している鏡筒をセットしてから「開閉アーム」と呼ぶパーツを締め付け固定したところです。

この「開閉アーム」は一連の組み合わせパーツですが、ブルー色の矢印の❶のレバーが矢印の方向に押し込まれることで、反対側に位置する「開閉アーム」が❷の方向に動くよう造られています。

すると現状❶が押し込まれていないフリーの状態なので、このモデルの製品設計上は「絞り羽根は常に閉じるチカラが働いている設計概念」なのがこの写真から確定してしまいます。

しかもその時にその絞り羽根が閉じるチカラを与えているのが、上に写真に写っている長大な長さの引張式スプリングです。

このスプリングのチカラで非常に強く絞り羽根が閉じる方向にチカラが及んでいることを、整備者は意識しなけれイケナイのです。

逆に言うなら、これだけの強いチカラで絞り羽根を閉じさせているそのチカラに抗って、絞り羽根を開くよう仕向けない限り「自動絞り方式」が成り立たないことを・・知るべきなのです!

ところがこの点を全く蔑ろにして、レバーを削ったり曲げたり、或いは絞りユニット内部に刺さる「開閉アーム」をムリヤリ曲げたり削ってしまう荒療治が横行し、まさに「ごまかしの整備」が頻発しているのがリアルな現実なのです(涙)

もちろんその際、この引張式スプリングを短く切ってしまって、閉じるチカラをさらに強く仕向けている個体も数多く見てきました・・。

はたしてその何処に整備の名のもとに適切に仕上げていると言えるのでしょうか???

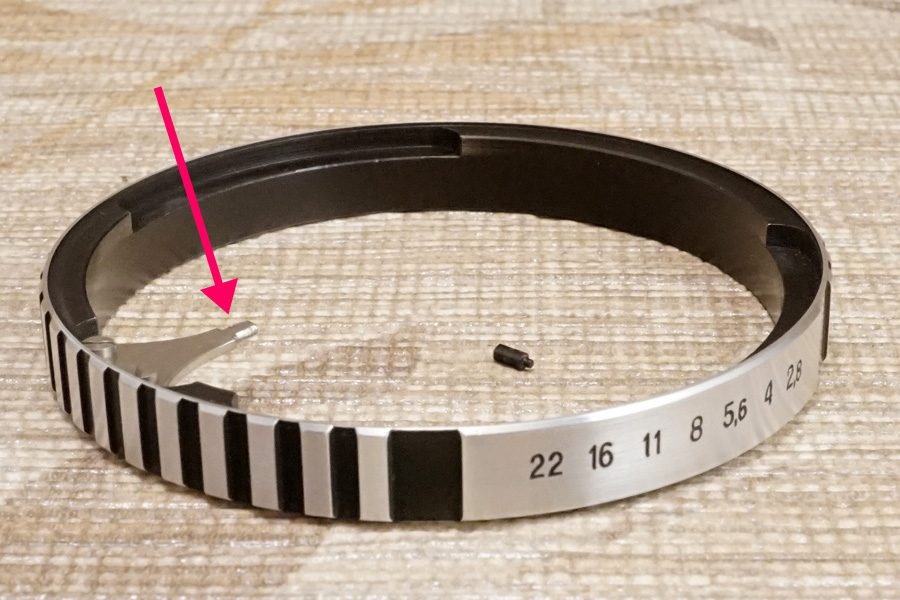

↑絞り環のクリック感を実現しているのは、この時代は多くの場合で上の写真のような棒状のピンを、板バネを使って反発させる方式でした。

↑絞り環のクリック感を実現しているのは、この時代は多くの場合で上の写真のような棒状のピンを、板バネを使って反発させる方式でした。

さらに赤色矢印で指し示している箇所の連携アームが、制御環の途中から垂直状に切り立つ「斜め状の切り欠き/スリット/溝」に刺さって移動する動きです。結果、距離環を回していくとその斜め状の切り欠き/開口部/スリットの傾きに従って、上の写真の絞り環が勝手に移動していく原理なのです。

↑マウント部の内部はこのように簡素ですが、マウント面から飛び出ている絞り連動ピンとのチカラの伝達は、このようなとても単純な伝達機構として設計されているのです。

↑マウント部の内部はこのように簡素ですが、マウント面から飛び出ている絞り連動ピンとのチカラの伝達は、このようなとても単純な伝達機構として設計されているのです。

絞り連動ピンが押し込まれると、それによってカムの片方が持ち上げられるので、その反対側が他の伝達パーツを押し込んでチカラが伝達されていく仕組みです。

↑さらにマウント部を被せて締め付け固定したところです。すると赤色矢印で指し示している箇所のパーツが、マウント部の絞り連動ピン押し込みによる「押し込まれたその量の分だけカムを動かして」このパーツを操作し、その結果前のほうで説明した「開閉アームに附随するレバー」を押し込むことで、絞り羽根が瞬時に設定絞り値まで閉じます。

↑さらにマウント部を被せて締め付け固定したところです。すると赤色矢印で指し示している箇所のパーツが、マウント部の絞り連動ピン押し込みによる「押し込まれたその量の分だけカムを動かして」このパーツを操作し、その結果前のほうで説明した「開閉アームに附随するレバー」を押し込むことで、絞り羽根が瞬時に設定絞り値まで閉じます。

ところがここまでの解説で説明してきた内容を理解できている人だけが、ここで矛盾点に気づきます(笑)・・或いはもしも気づけていなければ、そもそも整備者としての資質を持っていません(笑)

絞りユニットとそれに附随する鏡筒周りの制御系パーツでは「常に絞り羽根を閉じようとするチカラ」だけが働いていました。

一方マウント面から飛び出ている絞り連動ピンの押し込み動作は、そのチカラによって同じように絞り羽根を瞬時に設定絞り値まで閉じるチカラが働くと開設しました。

するとここで矛盾点として、ではいったいいつ、何処で絞り羽根が完全開放状態に設定されて「自動絞り方式」を実現しているのか・・との疑問に至らなければイケナイと言っているのです。

そのチカラを与えているのが、上の写真の右端に写っている、もう1本の別の引張式スプリングの存在なのです。

この引張式スプリングのチカラによって、上の赤色矢印で指し示している箇所の環/リング/輪っかが、絞りユニットと鏡筒に附随する「開閉アームのレバー」を強制的に押し込んでしまう為に、絞り羽根は完全開放状態を維持する原理なのです。

結果、マウント面から飛び出ている絞り連動ピンの押し込みによって「実は押されているレバーが開放されている=設定絞り値まで瞬時に閉じる」システムであることに気づかなければイケマセン。

従って、絞りユニットと鏡筒周りに附随する制御系パーツの中に含まれている引張式スプリングを短く切断して、絞り羽根が閉じるチカラを強めてしまった時、それは絞り連動ピンから伝達されるチカラとのバランスを自ら崩してしまってことを意味すると・・気づかなければイケナイのです。

これがオールドレンズ内部の基礎的なチカラ伝達システムの概念であり、自動絞り方式に於ける、絞り羽根の開閉動作は「閉じるチカラと開くチカラのバランスの中で初めて成り立つ」概念であるにもかかわらず、とても多くの整備者がそれを自分勝手な理由だけで崩して処置してしまい、やがて『製品寿命』へと仕向けていっているのです。

当方が行っている行っているオーバーホール作業は、非常に多くの個体で凡そそれら「ごまかしの整備」を正す作業ばかり強いられている始末で、何一つ高尚な技術スキルを伴う整備を行っていないのです(恥)

・・だからこそそれを指して、当方は自らをプロの整備者とは認めていないのです。

もちろんプロの整備者に師事して伝承技術を学んだこともありません。ひたすらに14年間、まるで独学の世界です(笑) そんな整備者など、異端児扱いされるのは、或る意味当然な話なのです(笑)

↑上のほうに掲示したモデルバリエーション一覧では「25番」に入る個体です。その前の世代たるGutta Perchaタイプで、既にレンズ銘板の中の「1st Quality」ロゴマークが消えたにもかかわらず、上の写真のレンズ銘板にはそのロゴマークが残っています・・Flektogonの直前に刻んである。

↑上のほうに掲示したモデルバリエーション一覧では「25番」に入る個体です。その前の世代たるGutta Perchaタイプで、既にレンズ銘板の中の「1st Quality」ロゴマークが消えたにもかかわらず、上の写真のレンズ銘板にはそのロゴマークが残っています・・Flektogonの直前に刻んである。

これもまさに製造番号のシリアル値に対して、モデルバリエーションが追従しきっていないことを示す一つの『証拠』ですね(笑)

↑最短撮影距離:18cmのままですが、マウント面から飛び出ている絞り連動ピンとのチカラの伝達機構の製品設計は、Gutta Perchaモデルから大きく変化して変わっています。

↑最短撮影距離:18cmのままですが、マウント面から飛び出ている絞り連動ピンとのチカラの伝達機構の製品設計は、Gutta Perchaモデルから大きく変化して変わっています。

↑当初無限遠位置「∞」の時、絞り環を開放f値:F2.8にセットしている時の写真です。

↑当初無限遠位置「∞」の時、絞り環を開放f値:F2.8にセットしている時の写真です。

↑ところが距離環を回して最短撮影距離:18cmまで繰り出すと、その時勝手に/自動的に絞り環が動いて、ご覧のようにF4直前位置まで移動してしまいます。この状態のまま絞り環をF2.8に戻そうとしても、一切動きません。

↑ところが距離環を回して最短撮影距離:18cmまで繰り出すと、その時勝手に/自動的に絞り環が動いて、ご覧のようにF4直前位置まで移動してしまいます。この状態のまま絞り環をF2.8に戻そうとしても、一切動きません。

↑ちなみに、当時は上の写真のような色彩の紙製化粧箱に梱包して販売していました。付属品は上の写真に写る前後キャップと精度を保証する検査に合格した証書だけです (製造番号が記されている紙)。

↑ちなみに、当時は上の写真のような色彩の紙製化粧箱に梱包して販売していました。付属品は上の写真に写る前後キャップと精度を保証する検査に合格した証書だけです (製造番号が記されている紙)。

↑さらに「後期型」になって筐体が完全な黒色鏡胴に意匠変更した最終バージョンで、一覧表の「38番」にあたります。最短撮影距離:18㎝、実装絞り羽根枚数6枚ですが、exaktaマウント規格品たけが製産されました。

↑さらに「後期型」になって筐体が完全な黒色鏡胴に意匠変更した最終バージョンで、一覧表の「38番」にあたります。最短撮影距離:18㎝、実装絞り羽根枚数6枚ですが、exaktaマウント規格品たけが製産されました。

このタイミングの時、既に製造番号帯を挟んでマルチコーティング化された「MC FLEKTOGON 35mm/f2.4」が製産をスタートさせていましたから (37番〜39番)、どうしてこのような時期に、既に陳腐化してしまっているexaktaマウント規格品に限定して製産していたのかが謎です。

↑鏡筒の繰り出し量が同じとすれば、それはヘリコイドの条ネジ山の研削も同じになる為、ゼブラ柄とは基本的に変わっていないことになります。

↑鏡筒の繰り出し量が同じとすれば、それはヘリコイドの条ネジ山の研削も同じになる為、ゼブラ柄とは基本的に変わっていないことになります。

↑光学系後群側の製品設計も変わっていないので、おそらくは単に完全黒色鏡胴に意匠変更しただけのようにも見えますが、その真偽は不明です。

↑光学系後群側の製品設計も変わっていないので、おそらくは単に完全黒色鏡胴に意匠変更しただけのようにも見えますが、その真偽は不明です。

↑当初出荷されていたタイプには、距離環に銀枠飾り環を備えていました。

↑当初出荷されていたタイプには、距離環に銀枠飾り環を備えていました。

↑しかし製造番号:1063では既にご覧のように、銀枠飾り環も消えていますが、実は絞り環の研削をチェックすると一つ前の銀枠飾り環付タイプとの違いが確認できる為、もしかしたら意匠変更したのかも知れませんが分かりません (扱い数が2本と少ない為)。

↑しかし製造番号:1063では既にご覧のように、銀枠飾り環も消えていますが、実は絞り環の研削をチェックすると一つ前の銀枠飾り環付タイプとの違いが確認できる為、もしかしたら意匠変更したのかも知れませんが分かりません (扱い数が2本と少ない為)。

↑このゼブラ柄を使って仕上がり後の実写を行うと、ここからの写真の写りになります。

↑このゼブラ柄を使って仕上がり後の実写を行うと、ここからの写真の写りになります。

当レンズによる最短撮影距離:18cmでの開放実写ですが、絞り環が勝手に動いているのでF4手前位置です。。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑f値は16です。極僅かに「回折現象」の影響が現れ始めています。

↑f値は16です。極僅かに「回折現象」の影響が現れ始めています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値F22での撮影です。ここまてせお読み頂き大変ありがとう御座いました。

↑最小絞り値F22での撮影です。ここまてせお読み頂き大変ありがとう御座いました。

66/z42s12g6(2019)

66/z42s12g6(2019)