🅰

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するするモデルは、旧西ドイツはKamerabau-Anstalt-Vaduz製マクロレンズ・・・・、

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するするモデルは、旧西ドイツはKamerabau-Anstalt-Vaduz製マクロレンズ・・・・、

『Kilfitt-Makro-Kilar 4cm f/3.5 C《初期型》(M42)』です。

旧西ドイツのKilfitt München社が造っていたマクロレンズのシリーズは、当方の14年間での扱い本数が、今回の個体を入れて累計で73本目になりました。

その中で後でご案内するモデルバリエーションとして捉えるなら、シングルヘリコイド方式の「タイプE」が24本、ダブルヘリコイド方式の「タイプD」が41本、さらに最後期に登場していたダブルヘリコイド方式の「タイプA」が8本と言う内訳です。

これらはヘリコイドの駆動方式で捉えた場合ですが、逆に開放f値「f3.5」でカウントすると13本に対して「f2.8」は60本と言う状況です。

…………………………………………………………………………

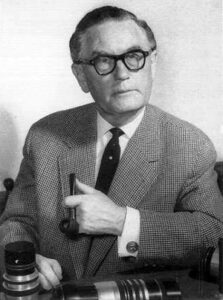

この「Makro-Kilar (マクロキラー) シリーズ」の登場は1955年に遡り、且つ世界初のマクロレンズでもありました。発明した技術者は「Heinz Kilfitt (ハインツ・キルフィット:1898-1973)」氏であり、現在のスイスとオーストリアに囲まれた「Liechtenstein (リヒテンシュタイン公国)」の首都「Vaduz (ファドゥーツ)」で、終戦直後1947年に光学製品メーカーとして「Kamerabau-Anstalt-Vaduz (KAV)」を創立しています。この「Kamerabau-Anstal-Vaduz (カメラバウ・アンシュタルト・ファドゥーツ)」はそのまま和訳すると「ファドゥーツ・カメラ製造研究所」になります。

Heinz Kilfitt氏は、1898年に時計職人の息子として、現在のドイツ西部 North Rhine-Westphalia (ノルトライン・ヴェストファリア) 州最大の都市、ドルトムントの西側に隣接して第二の規模を誇るEssen (エッセン) に含まれる「Hörntrop-Wattenscheid (ハントロップ=ヴァッテンシャープ)」と言う街に生まれています (戦前ドイツではライン州に属するプロイセン国の一部)。

Heinz Kilfitt氏は、1898年に時計職人の息子として、現在のドイツ西部 North Rhine-Westphalia (ノルトライン・ヴェストファリア) 州最大の都市、ドルトムントの西側に隣接して第二の規模を誇るEssen (エッセン) に含まれる「Hörntrop-Wattenscheid (ハントロップ=ヴァッテンシャープ)」と言う街に生まれています (戦前ドイツではライン州に属するプロイセン国の一部)。

従って敗戦時にはイギリス軍によって占領統治された結果、旧西ドイツ側に属していますね。

父親に習い時計の修理や設計などを手掛けていましたが、同時に光学製品への興味と関心から、カメラの発案設計も自宅の屋根裏で手掛けていました。Kilfitt は27歳の頃に5年がかりで発案した、ゼンマイ巻き上げ式による自動巻き上げ機構を備えた自動撮影カメラ (箱形の筐体に Carl Zeiss Jena 製 2.5cm f/1.4 Biotar レンズを搭載したフィルムカメラ) のプロトタイプに関する案件を、当初AGFAや戦前ドイツに既に進出していた米国企業Kodakなどに提案しますが相手にされず、大学で知り合ったOtto Berning (オットー•ベルニング) 氏の父親 Hans-Heinrich Berning (ハンス・ハインリッヒ・ベルニング) 氏に提案し売却します (つまり発明を資金援助の担保にした)。

父親に習い時計の修理や設計などを手掛けていましたが、同時に光学製品への興味と関心から、カメラの発案設計も自宅の屋根裏で手掛けていました。Kilfitt は27歳の頃に5年がかりで発案した、ゼンマイ巻き上げ式による自動巻き上げ機構を備えた自動撮影カメラ (箱形の筐体に Carl Zeiss Jena 製 2.5cm f/1.4 Biotar レンズを搭載したフィルムカメラ) のプロトタイプに関する案件を、当初AGFAや戦前ドイツに既に進出していた米国企業Kodakなどに提案しますが相手にされず、大学で知り合ったOtto Berning (オットー•ベルニング) 氏の父親 Hans-Heinrich Berning (ハンス・ハインリッヒ・ベルニング) 氏に提案し売却します (つまり発明を資金援助の担保にした)。

(左写真はその時の試作完成品で Carl Zeiss Jena製シネレンズの2.5cm f/1.4がセットされています/こちらのサイトより引用)

その売却代金を元手にしてKilfitt氏は、Otto Berning氏と共同でWestfalen (ヴェストファーレン) 州Schwelm (シュベルム) 市に「Otto Berning & Co (オットー・ベルニング株式会社)」を1931年に創設します。

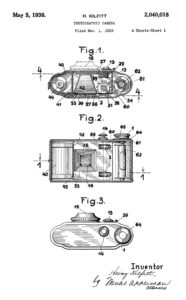

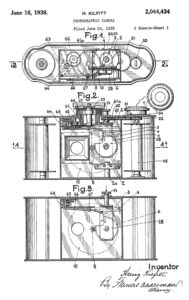

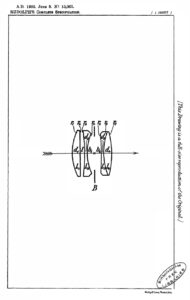

←『US2040018A (1933-09-08)』米国特許庁宛て出願

←『US2040018A (1933-09-08)』米国特許庁宛て出願

Otto Berning Co.在籍Heinz Kilfitt氏による発明

巷ではオットー氏の発明によってゼンマイ仕掛けの自動巻き上げ式機構が装備されたと解説されることが多いですが、㊧の特許出願申請書の記述と主張を読む限り、この発明案件には未だゼンマイ式でチャージする能力 (機構) が備わっていません(汗)

PATENTデータベースで検索できる最も古いタイミングで申請されている Kilfitt氏の発明案件は、㊧しかありません。

共同創設した会社の立ち上げから僅か2年で、ご覧のような本格的なフィルムカメラを発明しているところに、さすが時計職人だった実力を垣間見ることができます!(驚)

ゼンマイ巻き上げ式の機構部が未だ組み込まれていない発明案件ですが、フィルムの搬送は自動で行われる仕組みを既に発明している『証拠』でもあります (実際に和訳して記述内容と発明概要を確認済)。

←『US2044434A (1934-02-14)』米国特許庁宛て出願

←『US2044434A (1934-02-14)』米国特許庁宛て出願

Heiz Kilfitt氏による発明で、且つ単独申請でもある。

さらに翌年、ついにゼンマイ巻き上げ機構を実装したチャージ機能を付加した完全自動撮影レンジファインダーカメラとして発明し、後には1935年に実際の製品化に繋がり「RoBoT I型」として登場しています。

カメラボディ中央に大きな巻き上げノブを備え、それを回してゼンマイを巻き上げることで、フィルムの自動搬送による自動連続撮影が実現できている仕組みです。

さらにその後もレンジファインダーのビューファインダ他アクセサリーなども順次開発し、1937年には「RoBoT II型」を発売してからドイツ空軍向け射撃撮影カメラなどの設計に着手しています。

↑上の写真は海外オークションebayから拾ってきた流通品で、RoBoT I型㊧に、RoBoT II型㊥と、RoBoT II型を原型にしたLuftwaffe-Eigentum (ドイツ空軍) 向け射撃記録カメラ㊨で、主に撃墜判定に使われていたようです (航空機に装備している機銃の性能調査が主な目的)。

これらは24 x 24スクウェアフォーマットでの記録になり、RoBoT I型は1回の巻き上げノブ操作で、最大24枚の連続撮影を実現していました (スプロケットに装着できるのは、最大48枚の撮影が可能なフィルム)。

実際これらレンジファインダーカメラを手に入れて操作してみましたが、巻き上げノブの操作時は「確かにゼンマイを巻き上げている感が凄く感じられれる」のが印象的で、且つシャッターボタン押し下げ後は「シュパッ!ジーッ!」と、設定絞り値によるシャッター幕の自動開閉と共に、フィルムが搬送されていく様子と音が、何ともギミック感タップリで、何回も巻いてしまったのを覚えています(笑)・・さすがだと感心したのは、最後の24枚目まで一切遅滞することなく、一連の動きが大変滑らかに進んでいく点です!(驚) 最後の24枚目を撮り終わると「シュパッ!ジーッ!」が「シュパッ!ジジッ、ジッ」で終わる処が、また何とも可愛すぎて感動しまくりでした!(笑) そこで再び巻き上げノブを回していっても、ちゃんとロック機構が働いているので、次にシャッターボタンを押し込まない限り「シュパッ!ジーッ!」が始まりません(笑)

ちなみにドイツ空軍向けに提供されていたレンジファインダーカメラ㊨の巻き上げノブが異常に長いのは、航空手袋装着状態で巻き上げ操作し易くする為の配慮です。

Kilfitt氏は、この後に自身が所有する株式をOtto氏に売却し、その資金を元手に今度はMünchenの小さな会社「Werkstätte für Präzisionsoptik und Mechanik GmbH」を買収し、自身の光学製品の開発/製造に舵切りしています (ピーク時従業員数120人雇用)。

おそらく軍の要請に翻弄されることなく、自身の念願であった光学製品の発明に注力したかったのだと思います。ちなみにKilfitt氏が造った光学顕微鏡などの光学製品は、時の人である理論物理学者「Albert Einstein (アルベルト・アインシュタイン)」博士や、後に自身の会社を売却して勇退することになる、アインシュタイン博士の友人である「Frank Gerhard Back (フランク・ゲルハルト・バック)」博士などと親交が厚く (Kilfitt退社後、Zoomar München社に社名変更)、特にアインシュタイン氏は、Kilfitt氏が発明する光学製品をとても楽しみにしていたようです。

ドイツ敗戦後、隣国「Liechtenstein (リヒテンシュタイン公国)」の首都「Vaduz (ファドゥーツ)」で、終戦直後1947年に光学製品メーカーとして「Kamerabau-Anstalt-Vaduz (KAV)」を創立した後に、1957年には再びMünchenに会社を移転していますが、自身は70歳で勇退し (1968年) 前述のFrank G. Back博士に会社を売却しています (75歳没)。

…………………………………………………………………………

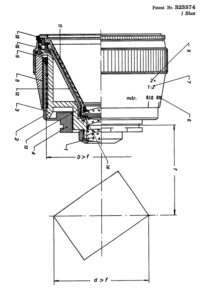

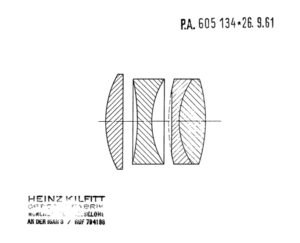

←『CH323374A (1953-12-03)』スイス特許庁宛て出願

←『CH323374A (1953-12-03)』スイス特許庁宛て出願

KAV時代のKilfitt氏発明案件。

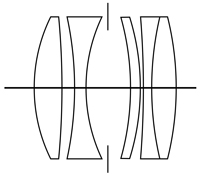

まさに今回扱った『初期型』そのモノを指すカット断面図であり、合わせてまさしく3群4枚エルマー型光学系の半円形まで記されているのが分かります。

㊧の特許出願申請書に残されている掲載図面は「タイプE」のシングルヘリコイド駆動の図面であるのが、その最短撮影距離:10cmから分かりますし、もちろん断面図を細かく見ていくと1段分の繰り出し量しか用意されていない構造なのが、ちゃんと分かります。

「KAV」とは「Kamerabau-Anstalt-Vaduz」の略ですね。時々ネット上でもこの略表記が使われる為、今まで気づきませんでした(汗)

敗戦時の1948年には、占領統治している英国人やアメリカ人向けの小さなカメラ修理店を開業しています (要は戦争で全てを喪失していた)・・それはそうですッ。特に戦前ドイツの首都だったベルリン市は、戦前の街区で捉えた時にそのほぼ95%が壊滅している状態だった為、無事に済んでいたハズが・・ありませんね(涙)

先日アップした英国製中望遠レンズ「XTRALUX 9cm f/3.5」の時にも解説しましたが、その際の実装光学系が3群4枚テッサー型光学系だったのに対し、今回のモデルの実装光学系は3群4枚エルマー型光学系です。

いずれも元を正せば、1895年に英国はT.Cooke & Sons社が開発したトリプレット型を指す「クックトリプレット」と言う表現が今もなおネット上で一般化しています。

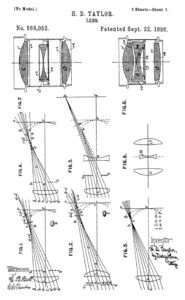

←『US568052 (1895-11-30)』米国特許庁当て出願

←『US568052 (1895-11-30)』米国特許庁当て出願

Harold Dennis Taylor (ハロルド・デニス・テイラー) 氏の発明

テイラー氏がこの発明時に語っていた内容を咀嚼すると、この発明案件自体が「後進光学設計者達に向けた、発展系発明の猶予を付与したものである」と自ら述べており、且つトリプレット型の真髄は「3つのレンズシステムの全体を使って、初めて軸外色収差の補正に効果を発揮させられる概念の提供」と述べています。

さらにテイラー氏はこの特許出願申請書の申請に際し、まるで異なるパターンの「Fig.1〜Fig.8」という複数の実施例を先行して明示しつつ、この発明を特定のカタチとして当てハメてはイケナイとまで語っています。

さらにテイラー氏はこの特許出願申請書の申請に際し、まるで異なるパターンの「Fig.1〜Fig.8」という複数の実施例を先行して明示しつつ、この発明を特定のカタチとして当てハメてはイケナイとまで語っています。

このような指摘や考え方こそが後の時代に発展系を促した根拠でもあり、非常に多くの光学設計の原点に位置しているのが、まさにこのトリプレット型光学系なのだと理解できた瞬間でもありました。

それは、前玉と後玉の間に位置する光学系第2群は、絞り羽根の前でも後ろでも良く、しかもその第2群は単独使用に限定せず、複合化させてしまっても構わないとまで記述し、実際に自ら実施例として検証まで行って示しているのです。

このような内容が導くのは「好きなように使えば良いではないか」とのテイラー氏の考え方・・だから、当方的には「思想」だと述べています。

トリプレット型の素晴らしさとは、その自由度であって、合わせてそこに厳然とシステム化されている「3つの光学ガラスレンズの塊すべてを使って色消しを行う」とのテイラー氏の思想だったのです (だから敢えて特定の群で接着したり近接させたりして色消しさせず、1890年代後半に考案されたガウス氏の手法もフラウンホーファー氏の手法も、ワザと故意に採り入れなかった)。

・・この考え方こそが、トリプレット型光学系の真髄なのです!

逆に言うなら、当時戦前ドイツのCarl Zeiss Jenaに在籍していた光学設計開発局長「Paul Rudolph (パウル・ルドルフ)」博士が、後の1899年に開発していた4群4枚ウナー型光学系も、明らかにテイラー氏が述べていた「第2群を絞り羽根を挟んで複合化させてしまっても良い」との概念を活用した考え方で、その後群側で収束制御を執った結果、出来上がったカタチなのが理解できます。

逆に言うなら、当時戦前ドイツのCarl Zeiss Jenaに在籍していた光学設計開発局長「Paul Rudolph (パウル・ルドルフ)」博士が、後の1899年に開発していた4群4枚ウナー型光学系も、明らかにテイラー氏が述べていた「第2群を絞り羽根を挟んで複合化させてしまっても良い」との概念を活用した考え方で、その後群側で収束制御を執った結果、出来上がったカタチなのが理解できます。

(㊨光学系構成図は、特許出願申請書掲載図面を当方の手によりトレースした図です)

従って巷で語られている「ウナー型 (の前群) + プロター型 (の後群) =テッサー型 (の前後群)」といった「光学系のカタチから捉えて導く考え方」に当方は賛同できず、むしろその基となる光学設計の着想概念、或いは設計概念から手繰っていった時の結論づけから捉えていきたい派・・です。

つまりテッサー型は、ウナー型やプロター型ありきの結果ではなく、そもそもクックトリプレット (の発明概念) から発展していった経緯の中で捉えられたパウル氏の着想の一つの結果であって、前群に2枚を配置した為に、後群側の2枚を貼り合わせレンズ化するしか手がなかったことを示している・・と当方は捉えています (もしも後群を分離させたままにしたら、まさにウナー型の範疇に戻ってしまうから)。

或いはもしかしたらその際、当時のCarl Zeiss Jena経営陣が、その後群の複雑化に対してコスト高を指摘して認めなかったのかも知れません。

そしてその後群のダブレット化は、ガウス氏やフラウンホーファー氏の色収差補正に係る制御手法を採り入れていった流れだったのは、特許出願申請書内の記述を読めば見えてきます。

結果、テイラー氏が敢えて接着せずに分離したままに残した後群側を、パウル氏は逆に接着させることで (最新の硝種を選定できるメリット性を最大限に活かして) 特に斜め光線の補正にこだわっていたことが窺えるのです。それがテッサー型ではないかと、当方は受け取っていますね。

←『GB190213061A (1902-06-09)』英国内務省宛て出願

←『GB190213061A (1902-06-09)』英国内務省宛て出願

Carl Zeiss Jena在籍時のPaul Rudolph (パウル・ルドルフ) 氏発明

前出のテイラーによるトリプレット型から発展した光学系の前後群で非対称型の光学設計です。

但し、そもそもパウル氏自身は従来から対称型の光学設計に固執していた光学設計者なので、あくまでも当時のCarl Zeiss Jena経営陣との極端な確執の結果から否応なく生み出された発明案件とも指摘でき、晩年に61歳でVOIGTLÄNDERに転職したタイミングでさえ、Carl Zeiss Jena経営陣からの執拗な仕打ちを受け続け、既にイエーナ大学の教授職すら剥奪されていた結果、最後亡くなる前年にようやく復権できたほどの冷徹さだったことが窺えます(涙)

(この発明案件の直前にプラナー型を発明しており、ほぼ前後対称型に近似した設計です/厳密には後群側が異なるので非対称型に分類される)

巷ではCarl Zeiss Jena内で厚遇を受けていたように語られていますが、真実は真逆で、特に当時の競合相手であったC.P.Görz (ゲルツ) との市場覇権争いに最終的にコスト面で全く歯がたたなかった点で、Carl Zeiss Jenaの企業利潤を最後まで圧迫し続けた点で、特に経営陣から酷評を受けていた一次資料を和訳して知りました(泣)

確かに晩年は61歳での再就職となりVOIGTLÄNDERで働くことが叶いましたが、如何せん肝心な長年の教授職を剥奪されてしまった結果の受け取り年金額の大幅な減額には、さすがの本人も焦ったのではないでしょうか・・(怖)

どうしてそこまでCarl Zeiss Jena経営陣が執拗に執着したのかと言えば、それは偏に大学での研究に於ける「光学系前後群対称型」に固執する姿勢に、経営陣が脅威と捉えたからに他なりません。

そもそも当時の光学ガラスレンズの硝種精製には、未だ課題が多くの残り、且つ肝心な蒸着コーティング層が未だ開発されていなかった時代ですから、ひたすらに光学ガラスレンズの研削によって、その曲率と厚みだけに頼った光学設計を強いられていた境遇からすれば、光学系の前後群での対称型と言うこだわりに、それが示すのは「次代を担う若い光学設計者達にすら、高コスト化への道を用意してしまう脅威になる」点を恐れて、パウル・ルドルフ氏の教授職剥奪という熾烈、且つ残酷な最終手段に打って出たのではないかと考えられるのです。

そのような背景やバックボーンは、そもそもパウル氏の特許出願申請書内の記述を読み進めるに従い、非常に言い訳がましく、それこそ「誰かに」語るが如く記述していた点で、或る意味当方的にも納得に至った次第です(汗)

特に4群6枚プラナー型光学系のような革新的な次世代型光学設計は、実に数十年も早すぎたキライがあり、その製造工程には当時としては巨額なコストを強いられていたことが、経営陣に火をつけたとも考えられるのです・・この点に、この角度から切り込むような着目姿勢を、もっと今ドキのネット上にも確立すべきだと思いますね(汗)

・・光学設計を、その「カタチ」から捉えようとする考え方に、当方は賛同しませんッ!

それは極僅かな曲率誤差すら光学系第2群と第3群の2枚貼り合わせレンズに於ける、接着面での収差増大を招いていた為であり、更に指摘するなら、その根本には蒸着コーティング層が未だ存在しなかった時代であったことが大きく影響していると考えられれるのです。

パウル氏の自身の発明概念に対する執着心が強すぎたが故に、当時の硝種精製技術を見据えていなかったことこそが・・自身の晩年を決定づけてしまったようにも捉えられるのです(涙)

従って、パウル氏本人がテッサー型をさして褒めちぎっていなかった点で、そこには執拗なCarl Zeiss Jena経営陣のコスト意識の植え込みが強かったのではないかとすら感じられ、それを表す『証拠』には、まさにCarl Zeiss Jena経営陣による喧伝たる「ウナー型+プロター型=テッサー型」との方程式の如く世間に広めてしまったことが、挙げられるのではないでしょうかッ。

・・いったいどうして自身の特許出願申請書内で語っていない事柄が喧伝されていたのか、当方的には非常に納得いく部分が垣間見えるのです(笑)

実際、今だにこの方程式の如くそのままにネット上でも語られ続けている事実に遭遇し、まさに当時のCarl Ziess Jena経営陣の戦略が、大成功を収めてしまったことは間違いありませんね(涙)

墓石の下で、パウル氏はどんなに悔しい思いを今もなおしているのかと考えると、その悔しさに涙が浮かんできます(涙)

今となっては唯一救われるのは、亡くなられたドイツは南部に位置するニュルンベルクで、栄誉市民として讃えられたことがその誉れを語り継ぐことになったのではないでしょうか・・パウル氏に栄光あれ!(祈)

…………………………………………………………………………

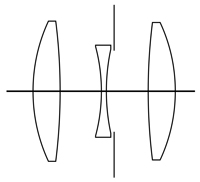

今度は今回のマクロレンズにも採用された光学設計3群4枚エルマー型光学系について探っていきます。

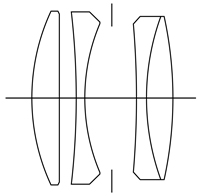

一部ネット上で間違った光学系構成図が紹介されていますが、今回のモデル「Makro-Kilarシリーズ (の焦点距離:4cmのタイプ)」に実装されている光学系は、決して3群4枚テッサー型光学系では・・アリマセンッ!

それは「絞り羽根が光学系第1群前玉の次に来ている」点を以て、明確に指摘できる基礎的な相違点です(汗)

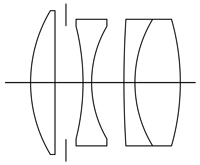

↑上の光学系構成図は、㊧:前出1902年特許出願申請書内に掲載の図から当方によるトレースした図で3群4枚テッサー型光学系です。一方 ㊨:1958年時点のErnst Leitz Wetzlar製標準レンズ「Elmar 5cm f/3.5」の特許出願申請書内掲載図面からの当方トレース図で、3群4枚エルマー型光学系です。

ご覧のとおり、テッサー型 ㊧ では光学系第2群の両凹レンズの次に「絞りユニット」が来ていますが、㊨ のエルマー型では第1群前玉の次に来ているのが分かります (黒色縦線が絞り羽根の位置を表す)。

結果、絞り羽根を境にした時の「光学系前後群でのパワー配置」が激変し、特に後群側で入射光の収光をどのように制御するのかに違いが現れている設計なのだと理解できるのです・・当方ではこの理論を基に「テッサー型とエルマー型は同一に非ず」と受け取っているのです。

◉ 集光

光を (1点に) 集める物理的現象そのものを指し、虫眼鏡の原理に同じ

◉ 収光

光を集める内容の全般を含み、且つ光学設計の中でどのように光を制御していくかに係る作業を指す

←『DE343086C (1920-10-09)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE343086C (1920-10-09)』ドイツ特許省宛て出願

Ernst Leitz Wetzlar名義なるも、Max Berek (マックス・べレク)氏発明

申告名義が「LEITZ E.」になっている為、Ernst Leitz Wetzlarであるのが明白ですが、この発明案件の開発者は「Max Berek (マックス・べレク)」氏です。

バッと見でテッサー型と受け取られてしまう為、巷では今だにテッサー型光学系と解説されるばかりですが、入射光の収光能力をチェックした時に、テッサー型とは明らかに異なり「絞りユニットの前衛配置が第1群前玉だけ」である点を指して、当方的には「光学系の前後群でのパワー配置が全く異なり、テッサー型とエルマー型は互いに同一の光学設計にならない」と既に結論づけしています。

それはベレク氏が特許出願申請書内の記述で語っていたように、既知の案件であったテッサー型の欠点の一つに「対角画角の対応能力の低さ」を挙げており、合わせて口径比との関係性でも課題が残ると述べていたからです。この点を完了してきたのがエルマー型なので、その結果が前玉一枚という光学系前群の配置です。

一方で後群側ではテッサー型が第3群の2枚貼り合わせレンズ1つだけで収光能力を発揮せざるを得ず、その点でエルマー型は第2群と第3群の両方で収光制御している点で、特にマクロレンズ系の光学システムに積極的に採用されています。

その意味で帯状球面収差の補正についても語っており、上手く上縁線と下縁線の制御がコントロールできる点で後群側での2つの群による配置は、圧倒的な収光制御を実現させています。

従って当方的にはこれら光学設計者のコトバを借りて、テッサー型とエルマー型は互いに同一の光学設計概念に基づいて開発されていないと結論づけした次第です。

逆に言うなら、テッサー型開発者のパウル氏にとっては、後群側の収光性能向上に際し、どうしても納得できずにウナー型を開発してきた経緯がある為、2枚貼り合わせレンズの前衛に「もう1枚凸メニスカスレンズ」を本当は介在させて、光路を屈折させたかったのだと思います。

その意味で指摘するなら、もしかしたらテッサー型光学設計の最終形は、やはり (特許出願申請書内の記述を読む限り) 納得できない中でムリに仕向けた形態だったようにしか受け取れないのです(汗)・・詰まる処、それ「対角画角の対応能力」をベレク氏に指摘されても反論できない点に、おそらく地団駄踏んでいたように透けて見えてきます・・(涙)

つまり、絞り羽根を境界にした光学系前後群のパワー配置の相違によって捉える時、テッサー型は明らかにエルマー型に比べて対角画角がより狭い方向に向けた光学設計に適していると捉えられるのです (何故なら、絞り羽根の前衛に両凹レンズが居るから)。さらに逆に指摘するなら、テッサー型よりもエルマー型のほうが明るいf値の設計に有利であるとも考えられ、特に後群側に2枚配置できる点で明らかに収光能力はテッサー型よりも遥かに上です。

・・この一点こそが、マクロレンズ系には非常重要な要素になります!

このような当方の受け取りは、まさに今回のモデルがエルマー型を装備してきている点で、その対応画角の適正に頷けるのです。

それはマクロレンズの性格から、特に焦点距離:4cmを前提としてきた時点で既にテッサー型では対処できず (絞り羽根の前衛配置に光学系第2群が居るから)、さらに最短撮影距離:5cm、或いは10cmに対応するが為に、必然的に第1群前玉の次に絞り羽根を配置せざるを得なかったと言う道理に・・納得がいくのです(汗)

ちなみに改めてこれら2つの特許出願申請書をチェックした時、何と両方とも参照申告が1件も存在しない点で共通しており、前述の通りテイラー氏のトリプレット型の発明案件は有効期限切れから申告の必要性を喪失しているものの、エルマー型の特許時点ではテッサー型の有効期限切れ前であったことから、その抵触性が調査されるのは明白な事実だと思うのです。

・・然し、申告が互いにありませんッ(汗)

これらの事実に遭遇して初めて、着想概念やその発明経緯、或いは究極的な『主張』に根拠を充てがいました(汗)

それ故、エルマー型もテッサー型のコピーでも模倣でも全くないのです! 全てはテイラー氏が提供してくれたトリプレット型からの発展であり、それは数学的にも物理的にも、或いは化学的にも捉えていって初めて証明される話であり、当方のような俗人には計り知れない世界ですが、少なくともリアルな現実に互いに抵触しなかったことだけは・・事実です!

…………………………………………………………………………

以上の解説から、そもそもの出発点は3枚玉トリプレット型であったこと、さらにパウル氏が発明したテッサー型とは同一視されがちですが、その光学系前後群のパワー配置に於いて、明確に異なる概念と手法を執っている点で、エルマー型が特にマクロレンズに数多く採用され続けているリアルな現実にも・・納得感を得られるのです (光学系構成の中での絞り羽根の位置を調べれば歴然たる話です)。

《モデルバリエーション》

🅰 撮影倍率で分ける場合 (全2分類)

◉ 1/2倍撮影 (ハーフマクロ)

◉ 1/2倍撮影 (ハーフマクロ)

タイプEとタイプAの2種類

・鏡胴が一段だけで繰り出し/収納するタイプ

・回転式ヘリコイド駆動のシングルヘリコイド

(タイプAのみ二段階のダブルヘリコイド駆動)

◉ 1:1倍撮影 (等倍マクロ)

◉ 1:1倍撮影 (等倍マクロ)

タイプDのみ

・鏡胴が二段で繰り出し/収納するタイプ

・回転式ヘリコイド駆動のダブルヘリコイド

🅱 開放f値で分ける場合 (全2分類)

◉ 開放f値:f3.5 (1955年発売モデル)「初期型」

◉ 開放f値:f3.5 (1955年発売モデル)「初期型」

タイプEとタイプDの2種類

・ヘリコイド繰り出しが一段と二段の2種類になる

・筐体外装の意匠は角張った印象のモデル

◉ 開放f値:f2.8 (1958年発売モデル)「後期型」

◉ 開放f値:f2.8 (1958年発売モデル)「後期型」

タイプEとタイプD、及びタイプAの3種類

・ヘリコイド繰り出しが一段と二段の2種類になる

・筐体外装の意匠は丸まったイメージ

🅲 筐体の厚みで分ける場合 (全3分類)

◉ 最も厚みがあるタイプ (1955年発売モデル)「初期型」

◉ 最も厚みがあるタイプ (1955年発売モデル)「初期型」

タイプEとタイプDの2種類

・ヘリコイド繰り出しが一段と二段の2種類ある

・筐体外装の意匠は角ばったイメージ

◉ 厚みが中程度のタイプ (1958年発売モデル)「後期型」

◉ 厚みが中程度のタイプ (1958年発売モデル)「後期型」

タイプEとタイプDの2種類

・ヘリコイド繰り出しが一段と二段の2種類ある

・筐体外装の意匠は丸まったイメージ

◉ 厚みが最も薄いタイプ (1960年発売モデル)「最後期型」

◉ 厚みが最も薄いタイプ (1960年発売モデル)「最後期型」

タイプAのみ

・ヘリコイド繰り出しが二段階 (但し1/2倍撮影) に限定

・筐体外装の意匠は丸まったイメージ、且つブラックのみ

↑モデルバリエーションを項目別に一覧にまとめると、こんな感じになります。上の一覧の中で、開放f値「f/3.5」モデルだけは、その筐体色が「シルバーのみ」になります。

↑モデルバリエーションを項目別に一覧にまとめると、こんな感じになります。上の一覧の中で、開放f値「f/3.5」モデルだけは、その筐体色が「シルバーのみ」になります。

ちなみにそれぞれのモデルで一貫して留意するべき事柄があり、このモデルに於ける最短撮影距離の仕様表記は「フロントベゼル端から被写体までの距離」であり、本来のフィルム、或いは今ドキのデジタル一眼レフカメラ/ミラーレス一眼レフカメラの撮像素子面からの計測した場合の最短撮影距離では・・アリマセン。

※フロントベゼルとは「前枠」的な意味合いを持ちますが、レンズ銘板部分の製品全高の最端部分を指します。

従って今回扱ったモデルで言うなら、被写体とフロントベゼル端までの距離として「5cm」表記していますが (リアルな現実に距離環にそのように倍率も含めて刻印されている)、撮像素子面までの真の最短撮影距離を実測すると「170.96mm」なので、凡そ17cmと言う話になります。

(つまり一般的な最短撮影距離の表記仕様に準ずるなら、17cmが正しい/M42マウント規格品の場合)

然しもっと正しく捉えるなら、様々なマウント規格にエクステンション (延長筒) を介して対応していた製品戦略を採っていた点で、それを勘案した表記仕様だったとも言い換えられます(汗)

但し、リアルな現実にその時、被写体の直前5cm (弱) までフロントベゼル端が来ている為、下手すると被写体が陰ったりしますし(汗)、実際今回の個体を使ってミニスタジオ撮影をしても、フレアが発生します (遮光環の遥か奥に前玉が居るにもかかわらず)(泣)

その意味では、何が何でもダブルヘリコイド駆動の「タイプD」のほうが使い易いのかと言えば、撮影対象物によると思ったりもしますね(汗)

実際、当方も長年愛用し続けてきましたが、ダブルヘリコイドを最大限まで繰り出していたことは、あまり無かったように記憶しています (概ね近接しても、被写体とは10cmは離れていたような印象しか残っていない)(汗)

どうしてそういう点が問題になるのかと言うと、ダブルヘリコイド駆動の場合、このモデルの製品設計は「回転式ヘリコイド駆動方式」なので、シングルヘリコイド駆動が「1段だけでの繰り出し」なのに対し、ダブルヘリコイド駆動の場合「2段の繰り出しに変わる」為、1段目から2段目の繰り出しに移行する時に「必ずガクンと掴んでいる指に抵抗感が伝わってくる」ことを表しているからです。

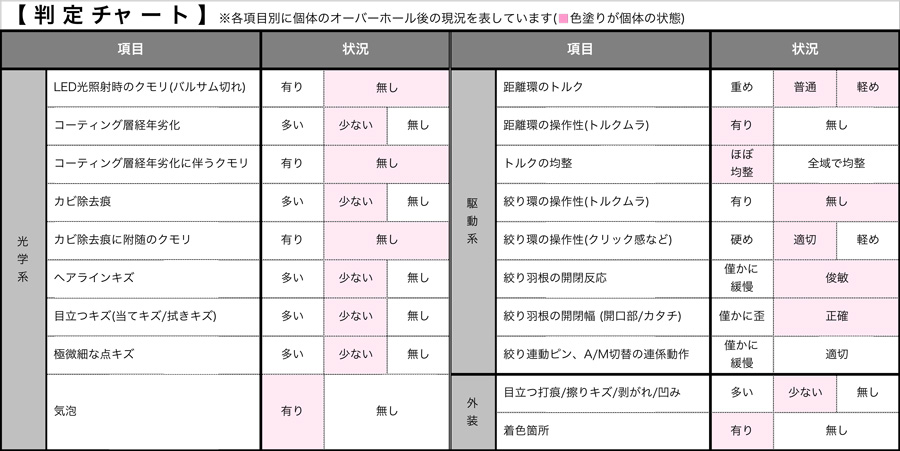

従って、今回の個体のオーバーホール作業後の判定チャートでも「トルクムラあり」としているのは、そのダブルヘリコイド時の繰り出しによる抵抗感を加味しているからに他なりません(汗)

(実際に繰り出し途中にトルクムラが起きている話ではない)

逆に言うなら、もしも2段目の繰り出し時を基準にして軽くトルク制御して仕上げてしまった場合、最短撮影距離方向での「1段目の繰り出しがさらに軽く仕上げないと、重くなる」結果、実は1段目の繰り出し時に「何だかちょっとしたスカスカ感、或いは抜けていく感じに印象を受ける」みたいな感想に至ってしまうので、結果的にダブルヘリコイドの場合のみ「2段目のトルク感を重く仕上げざるを得ない」ことになります(涙)

要は回転式ヘリコイド駆動の場合、ダブルヘリコイド方式とした時に、トルク制御に関する「基準とするトルク感の位置が変わる」ことを述べています。

逆に言うなら、多くの場合で例え回転式ヘリコイド駆動でも、必ずしもシングル/ダブルの製品設計が執られる必要性は無いワケです。要はこの「Makro-Kilarシリーズ (の焦点距離:4cmモデル)」がマクロレンズだったからで、このように製品設計まで探って考察していく必要が・・あります。

もっと言うなら、前述したとおり「回転式ヘリコイド駆動」なので、距離環を回していく時に絞り環まで一緒に回転していきますから、ピント合わせが終わってからボケ味を微調整すると「ピント位置まで動いてしまう」ことになります(泣)

そのような事柄まで意識しつつトルク制御していくと、2段目を重くした場合、1段目の抜け感が残るばかりか、絞り環操作との関係性でさらに違和感に繋がっていきかねません(汗)

そのような意味で「回転式ヘリコイド駆動」の場合には、留意すべき内容が増える傾向なのが否めないのです (今回の個体の仕上げ方も同じ話)(涙)

…………………………………………………………………………

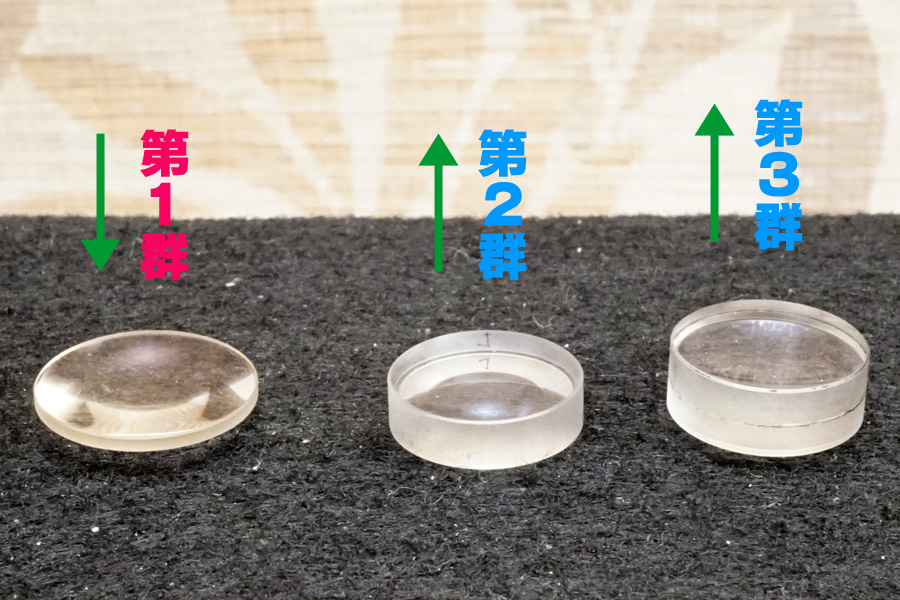

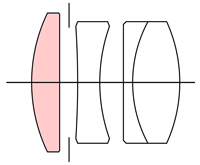

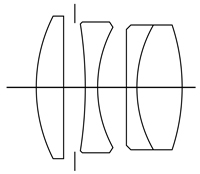

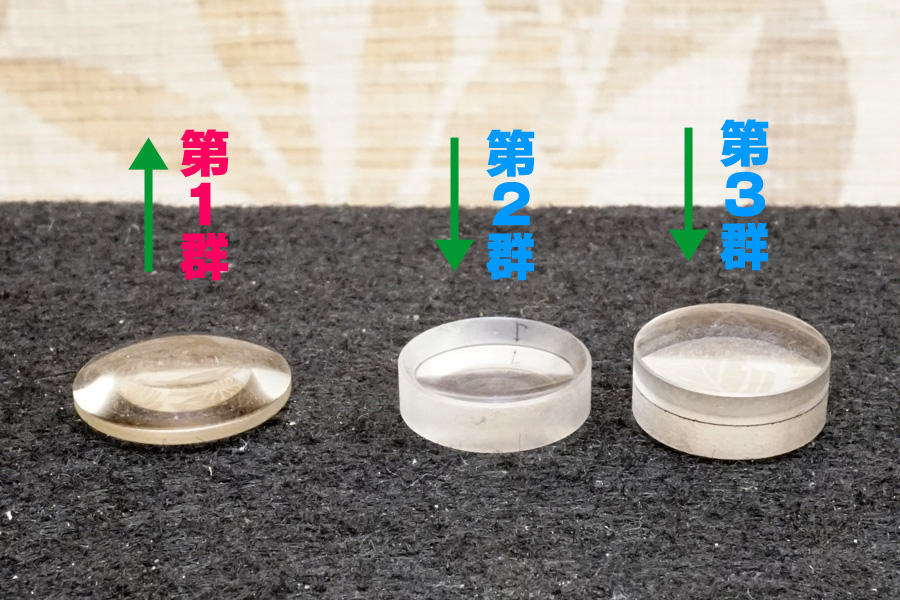

↑再び同じような光学系構成図を挙げましたが、実は全て「Makro-Kilarシリーズ (の焦点距離:4cmモデル)」だけに限定した光学系構成図です。

㊧:前出特許出願申請書内の掲載図面からの当方の手によるトレース図です。㊥:今回扱った個体から取り出した光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。さらに ㊨:「後期型」の開放f値、f2.8モデルの個体を同様整備した際に取り出した光学系から実測したトレース図です。

すると㊥の今回の個体から取り出した光学系の実測トレース図を見た時、光学系第1群前玉に 色付しています・・これは光学ガラスレンズの硝材成分に「ランタン材」を含有していることを明示させています。

ウソだと言われるので(汗)、実際に放射線量を計測してみました。

・第1群凸平レンズ (前玉):1.15µSv/h

・第2群両凹レンズ:0.06µSv/h

・第3群平凹メニスカスレンズ (構成3枚目):0.08µSv/h

・第3群両凸レンズ (構成4枚目):0.08µSv/h

・・こんな感じです。従って光学系第1群前玉だけは、白紙の上に置いてチェックすると確かに褐色がかって視認できますが、その放射線量から推定して「酸化トリウム」を含有したアトムレンズ (放射線レンズ) ではないことが分かります (酸化トリウム含有の場合、凡そ放射線量は1.20µSv/hを越してくるから)。

実際、ランタン材を含有させた硝種は、屈折率を10%代で向上させる目的で含有させてきている為、特にエルマー型の光学設計から捉えた時「前玉でグィッと透過光を屈折させている狙い」なのが妄想できるのです。

ちなみにレンズ銘板の刻印の中に「C」が含まれるので、このモデルの蒸着コーティング層はモノコーティング (複層膜蒸着コーティング層) であることが明白です。

するとそもそも光学系第1群前玉だけがパープルアンバーの光彩を放っていますが第2群と第3群は純粋なシングルコーティング (単層膜蒸着コーティング層) のブル~系です。前玉でグィッと入射光を取り込んでおいてから、第2群で一番最初に減衰していく短波長側についての透過能力を向上させる狙いがあると考えられます。もちろん最終的な収光制御は第3群の2枚貼り合わせレンズに任せるしかないにしても、第2群の両凹レンズで何か所作しているのかが知りたいところです(汗)

再び前出した特許出願申請書『CH323374A (1953-12-03)』スイス特許庁宛て出願 (KAV時代のKilfitt氏発明案件) の記述を翻訳して探ることになります。

特許出願申請書内記述の和訳部分をグリーン色文字で表記します。

「遠距離撮影や近接撮影用の撮影レンズは、主に一眼 (レフ) フィルムカメラ用のもので、ミラー配置により光学系やマウント部品のカメラ本体への挿入が不可能、或いは制限される為、従来は追加アクセサリを使用することでのみ近接撮影が可能でした (後述するエクステンション/延長筒/スリーブ筒を指す)。こうしたアクセサリには、例えば中間リング、蛇腹調整装置、延長部品などがあり、距離設定の達成と維持には追加のフォーカスネジなどの手段が必要でした」との出だしで始まっています。

「従来のレンズではピント調整範囲が限られており、通常はレンズ焦点距離の約20倍に相当する距離までしか撮影できなかった為、この機能は利用できませんでした。つまり焦点距離5cmの35㎜カメラ用標準レンズでは、通常1m以上離れた被写体しか撮影できませんでした。特殊なケースでは、0.80m、或いは0.50mの被写体も撮影可能でした。然し無限遠にも対応できるレンズは、それよりも近い被写体を撮影することはできませんでした」と続けています。

まさにここの文章に「世界初のマクロレンズ」たる所以が記されており、無限遠位置まで何のアクセサリ装着も必要とせずに対応できる標準レンズ・・つまりマクロレンズ・・が存在しなかったことを語っています(汗)

特に当方が今回オドロキとして受け取ったのは、上の文章内「ブル~色文字」部分であり、焦点距離の20倍相当にしか近接できなかったと明言している点です!(驚)

ここにKilfitt氏の今回扱ったモデルの開発経緯、或いは着想原点が隠されていたように当方は受け取りました(汗)

また被写体に近接しての撮影時に考えるべきことは、光学系としての光路長が (被写体に近接するので) 長くなることを表しています。結果、製品仕様上の表記である「f/3.5」との数値に矛盾が現れ、実際にフィルムや今ドキのデジタル一眼レフカメラ/ミラーレス一眼レフカメラでの撮像素子面で捉えられている「実効絞り値」はもっと暗い数値であるハズです(汗)

これは実は記録する側を基準にするのか (つまりフィルムや撮像素子を基準に据えるのか)、光学ガラスレンズ自体 (光学系システム全体) を基準に据えるのかで捉える概念が変化してきます。

光学設計として捉えた時、実は光学設計全体として絞り値を捉えていることが分かり、f/3.5と言う数値は光学系システムに於ける仕様諸元を挙げていることに他なりません。

以前、この点について「近接するから明るくなる」と述べた点を間違いとしてご指摘を受けましたが、それは被写体から届く入射光を光学系の光学設計システムとして捉えた時、間違いなく明るくなっていると受け取られるのでそのように述べましたが、齟齬を生み易いので訂正して反省しました (スミマセン!)(涙)

確かにカメラボディ側の「記録する側」で捉えれば、それは実効絞り値として暗くなっている道理になりますが (最短撮影距離撮影時には近接するので光路長が延伸するから)、するとその時、実はマウント規格 (フランジバック) に従って絞り値の表記が千差万別化していく話になり、とても合理的とは受け取られません(汗)

従って、多くの特許出願申請書、ひいては光学設計者が自身の発明案件の解説内で「実施例」として明示し申告する内容には「焦点距離:100㎜に於ける開放f値」として申告しているのだと・・理解していますし、実際の製品化でもその概念 (あくまでも光学設計時点を) を採り入れて開放f値の数値を表記しているのだと・・受け取っています (何しろ光学知識皆無なので、本当に申し訳ございません!)(恥)

この点、齟齬を生みやすい話になってしまい・・大変申し訳ございませんでしたッ! お詫び申し上げます(涙) 配慮が足りなかった当方が悪いのです・・(涙) 然しそうは言っても、まさに重箱の隅を突かれた感が強く、正直ショックが大きかったのは否めません (未だに立ち直れていなかたりしてッ)(涙)

話を戻します。肝心な「ランタン材含有」云々の光学硝子レンズに関する内容は一切記述がなく(汗)、おそらくはこの特許出願申請書の趣旨は「構造面での発明案件」だったのではないかとみています・・残念ッ!

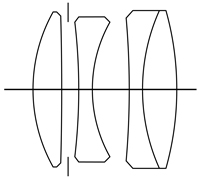

←『DE1841143U (1957-07-27)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE1841143U (1957-07-27)』ドイツ特許省宛て出願

グロースヘッセローエ光学工場時のKilfitt発明案件。

1957年にMünchen (ミュンヘン) 近郊のイザール川沿いの街「Großhesselohe (グロースヘッセローエ)」に光学工場を併設して、いよいよシネマ産業に向けた足がかりを確実なものにしていきます。おそらくは後に売却したFrank G. Back博士からの資金提供もあったと妄想できますが、この時従前の「f/3.5」から「f/2.8」へと大きく光学設計を変更してきています。

同様特許出願申請書内記述を和訳すると「空気間隔で分離された3つの要素部材 (単純な収束性の前側レンズ、単純な両凹の中央レンズ、及び反対の屈折力を持つ2つの個別のレンズで構成される収束性の後側要素) で構成されるレンズは広く知られています。テッサー型レンズとしても知られるこれらの光学系は、最大絞りf/4またはf/3.5で最高のパフォーマンスを実現しました。最近になって、最新のガラスを使用することで、このf/4レンズシステムを最大絞りf/2.8まで上げることが可能になりました」との出だしで始まりますが、ここでこの特許出願申請書での着想概念が紹介されます。

「但し口径比が大きい場合、より傾斜したクラスター (部分集合箇所のことで、要は光軸付近を指す) でコマ収差などの残留誤差が発生し、画像の鮮明さが損なわれます。主に前側または後側レンズで1つ以上の球面を変形することにより、このような残留誤差やその他の残留誤差を排除する試みが行われてきました。これらの変形2つ目の偏向球面になるか、放射面などの異なる形状になります。テッサー型ではこれまでは前レンズの外球面のみに変形が施されていましたが、シンプルな3レンズシステムでは、例えば後ろレンズの外面にも変形が施されます。前面レンズのエッジ領域に入射するあらゆる傾斜の光線は補正が最も困難であり、光学補正の種類によっては、高屈折率クラウンガラスを使用した場合でも、様々な大きさの残留誤差が生じる為、前面の対応する外輪を変形させることで、最終的に妨害となるこれらの光線を最初から補正すると言う考え方です」・・とまるで和訳したままを載せましたが(笑)、要は上縁光線と下縁光線の影響から発生する斜球面収差、帯状球面収差などの補正は、特にテッサー型について「前玉と後玉の (特に外周付近の) 曲率を微調整することで補正させてきた」との内容ではないかと受け取りました(汗)

これらの事柄は多くの場合で今現在もなお「光学系の前群側で過剰補正気味に仕上げて」みたいなコトバで綴られるネット上サイトが非常多いですが(笑)、意識的に過剰補正気味にしているのではなく、この文章からも明らかなのは「そのように仕向けるしか手がないから」とも受け取られるのを、まるで齟齬を産みかねない言い草で「過剰補正」のひと言にまとめてしまっている点で・・乱暴な説明・・と当方的には、今ドキのネット上解説を受け取っているのです!(汗)

そこからf/2.8を見据えて特に後群側の曲率を微調整することで対処できたことを発明として挙げているように捉えました。

いずれにしても、テッサー型を名指ししていましたが(汗)、やはり斜球面収差と帯状球面収差の2つの補正に課題が残っていることを語っているように窺えますし、合わせて前玉に高屈折率のクラウンガラスをチョイスして配置さてきた時に (エルマー型の場合を述べています)、その残留誤差の補正に第2群の両凹レンズを充てがう必要性が生じる点を指摘しており、当方がいつも述べている、テッサー型では後群側の2枚貼り合わせレンズだけでしか色消しできていない点まで語られていたことが印象的でしたから(汗)、まさにエルマー型のメリットがマクロレンズとして活かされていることを「改めて」悟らされたような記述文に思います。

このように光学設計自身のコトバとして記述されている要素に根拠を見出す手法が、当方の光学知識勉強の深度を深めている次第です(恥) その意味でやはり「光軸中心」ではなく、むしろ外縁部から射し込んでくる入射光が悪さしている部分を・・どう収光させていくか・・が問われるのだと、今回も大変勉強になりましたッ!(祈)

要は解像度の確保と像の平坦性を狙うなら、光軸中心よりも外縁部の補正主体で光学設計していくべきだと語っているようにも聞こえましたね。

いつも同じ印象を受けますが、日本の特許出願申請書内で語られている記述に比べると、大変分かり易く光学面を語ってくれている点で、むしろどうして日本の特許出願申請書は「徹底的に実務的に無味乾燥なのだろうか」すら・・恨めしく感じたのが却って印象的でした(笑)

その点、言い訳がましい説明に終止するパウル・ルドルフ博士の記述と違い (何しろCarl Zeiss Jenaの経営陣が攻撃してくるので)、Leitzのベレク氏にしても今回のKifitt氏にしても、簡潔明瞭に自身の発明主張を明記してくれている (或る意味平和な世界での) 記述に好感が持てます(祈)

…………………………………………………………………………

↑上の写真はFlickriverで、このオールドレンズの特徴的な実写をピックアップしてみました。

ピックアップした理由は撮影者/投稿者の撮影スキルの高さをリスペクトしているからです。

(クリックすると撮影者投稿ページが別ページで表示されます)

※各写真の著作権/肖像権がそれぞれの投稿者に帰属しています/上記掲載写真はその引用で

転載ではありません。

❶ 一段目

左端から円形ボケが破綻してボケて溶けていく様子をピックアップしていますが、そもそも焦点距離:40㎜で対角画角が56.812°と広がる為、たいして大きく表出しませんし明確ではありません。またエルマー型の光学系なので、グルグルボケも表出しませんね(笑)

❷ 二段目

さらに背景ボケの様子を調べるつもりで集めていますが、次の三段目と似てしまいました(汗)

他の段のピックアップ写真 (実写) を観ても一貫してたった一つのコトバが明確にこのモデルの描写特性を語ってくれますが「非常にドライ」な写りです(汗)

これはプロの写真家の方から指摘されてそのように捉えられましたが、いわゆる「瑞々しさ」感がなくて、結果的に質感表現能力にまで影響を来しているようにすら感じてしまいます(汗)

或る意味ブツ撮りに特化した使い方に活かせるのかも知れません。

❸ 三段目

同じように近接撮影時のピント面のチェックとしてピックアップしていますが、やはり前の段同様背景ボケはとても素直で、溶けて滲んでいく様子には違和感を感じません。例えば1960年代辺りの国内モデル (マクロレンズ) と比較した時、もっと背景ボケはトロットロに溶けていくような印象を持ちますが、必ずしも背景ボケが滲んだほうがピント面の印象が僭越化してくるとは限りません。撮りようによって変わる要素とも思いますが如何でしょうか・・。

❹ 四段目

この段では、被写体の素材感や材質感を写し込む質感表現能力についてピックアップしています。マクロレンズなので最もメリットを発揮できるところでしょうか。特に帽子の質感表現能力などは、さすがたいしたものです。もう少し絞りを絞って撮ったほうがもっと質感を増すと思います。

❺ 五段目

この段では一つ前の質感表現能力にも影響を受けますが、ト〜ン/階調表現についてピックアップしています。ガラス質の感じやそれに比較してトラックの金属質 (塗装面) との違いにも表現性が感じられ、さすがのマクロレンズです。また白黒撮影にも大変適合するようで、少々暗部の耐性が弱すぎるきらいがありますが、階調表現は美しいです。

特に白黒写真では、例えば鉄柱の金属質の混ざり具合などまでハッキリ写っており大したものです。また葉の葉脈もフィルムカメラにしては不自然さを感じず好感を持てます。

❻ 六段目

ライトト〜ン、明るい方向での階調表現について、或いは暗部のト〜ンと両極端について調べていますが、例えば左端の川沿いの建物群の実写には「空気層」を感じる写りが見られ、まるでSIGMAのFoveon撮像素子で撮影したが如く、人の眼で見たがままの印象を残せています!(驚)・・ちょっと感動しましたね。

まさにマクロキラーのトライ感にはうってつけの撮影シ~ンだったようにも感じました(汗)

また雪の街並み風景写真でも、雪に陽が当たっている場所とそうではない場所との違いがちゃんと写し込まれていて納得できます。この情景を今ドキのデジタルなレンズで撮ってしまうと、何の変哲もないカチッとした写りに堕ちてしまってオモシロ味が失せます(涙) 暗部の耐性はストンと潰れてしまうので、少々苦手なように思いますね。

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。この『磨き研磨』は『DOH』の一環として処置している為、何をどのように処置しているのか感心がある方はリンクを貼ってあるのでご覧下さいませ。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。この『磨き研磨』は『DOH』の一環として処置している為、何をどのように処置しているのか感心がある方はリンクを貼ってあるのでご覧下さいませ。

内部構造は劇的に簡素です(笑)・・が然し、解体できるかどうかは知っている人以外バラせません(笑)

後で解説しますが、この製品が発売された当時1955年辺りで旧西ドイツ側の光学メーカーに於ける、他のオールドレンズのモデルなどを完全解体していった時「明らかにアルミ合金材の研削技術レベルが秀でている」のが、このKilfittの製品の大きな特徴ですッ!(驚)

当時の日本の光学メーカーの中でも、ここまでキッチリと、さらに美しく研削して仕上げられる (アルミ合金材について述べています) メーカーは極限られていたと思います。

おそらく時計職人だけあって、旋盤機に強い思い入れがあったのだと感心します・・(驚)

金属のことは何も知りませんが、マジッで「芸術品」の如く、本当に美しい仕上げ方で、何回バラしてもため息混じりです・・(祈)

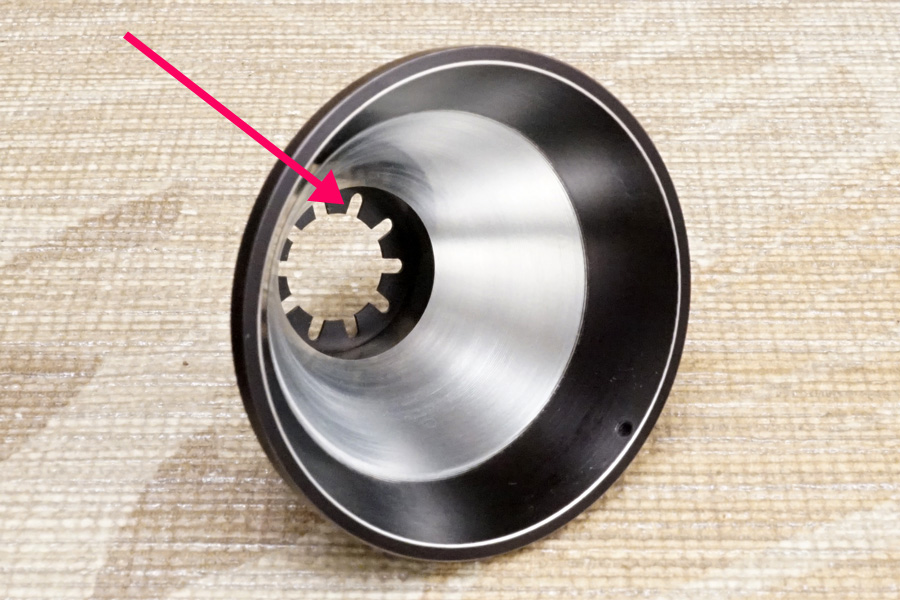

↑上の写真は絞りユニットを構成する「開閉環」なのですが(笑)、開閉環をこれだけ特大な構造で設計してくるのもハッキリ言って大変珍しいです(笑)

↑上の写真は絞りユニットを構成する「開閉環」なのですが(笑)、開閉環をこれだけ特大な構造で設計してくるのもハッキリ言って大変珍しいです(笑)

パッと見で如何にも的に「反射防止黒色塗料」で塗りまくられていたので、溶剤で拭ってみたらアッと言う間に溶けましたッ!(笑)

どうして何でもかんでも「反射防止黒色塗料」を塗りたがるのでしょうか???

逆に言うなら、どうして製産時点でちゃんとメッキが被せられているのに、その上から「反射防止黒色塗料」をさらに塗り足す必要が・・あるのでしょうか???(笑)

もう一度言います・・このパーツは「開閉環」です。絞りユニット内の構成パーツの1つなので、この環/リング/輪っかに抵抗/負荷/摩擦が生じていれば・・それは自動的に「絞り環操作が硬くなる」ことに繋がるので、製品設計者はちゃんとそれを意識して製品設計しています(笑)

ましてや、このモデルの場合、この「開閉環」の構造は「前玉の格納位置にまで大きく影響を来す」が故に、製品設計者は敢えてこのパーツに「平滑メッキ加工」を施してきていたのに・・過去メンテナンス時の整備者が、それをまるで台無しにしています(笑)

どうして多くの整備者が、ちゃんと構造面から捉えようとしないのでしょうか???

当方自身も確かに「低俗極まる整備者の一員」ですが、それにも増してさらに低能レベルな整備しかできないこういう整備者がはびこっているリアルな現実を・・皆さんももっと直視したほうが良いと思いますねッ!(笑)

・・アホらしいッ!

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒ですが、ご覧のとおり「ほとんど鏡胴そのモノ」と言う大きさです(笑)

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒ですが、ご覧のとおり「ほとんど鏡胴そのモノ」と言う大きさです(笑)

実は非常に多くの皆さんが気づかないと言うか、気にしないとても大切な要素がここに・・アリ、しかも非常に多くのオールドレンズ (メーカー別やモデル別など一切関係せずに) に共通的に採られ続けている要素が・・アリマスッ!

・・それは「濃いパープルのメッキ加工」ですッ!

一見すると黒色にも見えかねませんが、そのくらい濃い目のパープル色でメッキ加工が施されています。

・・どうして何処も彼処も皆同じ濃いパープル色でメッキを被せてくるのでしょうか???

答えは「内部反射に於ける光の吸収性の問題」ですッ!

これは実際にキヤノンカメラの特許出願申請書を探っている時、運良く発見してしまい読んで知る機会を得られました。

皆さんが非常に好まれる艶消し黒色の「反射防止黒色塗料」ではなくて、濃いパープル色ですッ!

実際その時の特許出願申請書内記述を読み進んでも、黒色に多少の黄色味と赤色成分を適時含有させるのが、最も反射光の吸収率が高くなる検証データを確認できたと述べていました・・!(驚)

・・だから、濃いパープル色のなのですッ!(笑)

重要なのは「反射させない」ではなくて「反射光を吸収する」なのです!(驚)

この捉え方の違いについて、整備者は当然ながら、皆さんですら間違っていますョ・・と申し上げています!

例えば今ドキの話で、2021年に宇宙空間に打ち上げられたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡に実装している光学製品に於いて初めて「99.999999%」反射を防ぐことができた塗料 (日本のメーカーの開発による) を使って組み込まれていますが、今ドキの最先端技術でようやく仕上げられた革新的技術です(笑)

反射を防ぐとは・・こういう難しさを伴うので、防ぐよりも吸収するほうが技術面で先行していたことが特許出願申請書の発見で確認されたと申し上げている次第ですョ(汗)

要は紫色の帯域なので、可視光面から捉えるにしてもその波長は「短波長域」であり、最も先に減衰していく波長帯に対して「吸収を促す」ほうが、技術開発面では圧倒的に早かったと言うワケですね(笑)

逆に指摘するなら、このように3,528本ものオールドレンズをバラしていった中で、その多くの個体が実装する鏡筒のメッキ加工が濃いパープル色のメッキだった時点で、誰でもそれに気づくべきなのに、相変わらずの「反射防止黒色塗料」三昧です(笑)

・・それッて、何処か観ている角度、間違っていませんかねぇ~(笑)

↑鏡筒を別の角度から撮影しましたが、ご覧のとおり、今回扱った個体は「ジングルヘリコイド部分が解体できなかった」ので、何度も挑戦しましたが諦めてこのまま組み上げていきます・・申し訳ございません。

↑鏡筒を別の角度から撮影しましたが、ご覧のとおり、今回扱った個体は「ジングルヘリコイド部分が解体できなかった」ので、何度も挑戦しましたが諦めてこのまま組み上げていきます・・申し訳ございません。

一部にキズが残っていたので、おそらく過去メンテナンス時の整備者の組立工程が不適切だったと言うよりも、過去メンテナンス時の整備者もバラそうと試みてキズをつけてしまったように考えます。

どうしてそのように受け取ったのかと言うと、実はモデルバリエーションで言う処の「後期型」のほうでは、これらヘリコイド群の固定手法が改善されているからです。

ハッキリ言ってこの「初期型」でヘリコイド群を解体するのは相当に難儀を伴いますが「後期型ではサクッとバラせる」ように製品設計が変わっているのですッ。

おそらく「初期型」は組み立てッきりで、再整備することを考えていなかった製品設計ではないかと・・当方は捉えています。

↑後群側の格納筒の方向から撮影するとこんな感じであり、要は筐体構成パーツの100%全てがアルミ合金材と言う製品設計であり、1955年辺りでは大変珍しいです。

↑後群側の格納筒の方向から撮影するとこんな感じであり、要は筐体構成パーツの100%全てがアルミ合金材と言う製品設計であり、1955年辺りでは大変珍しいです。

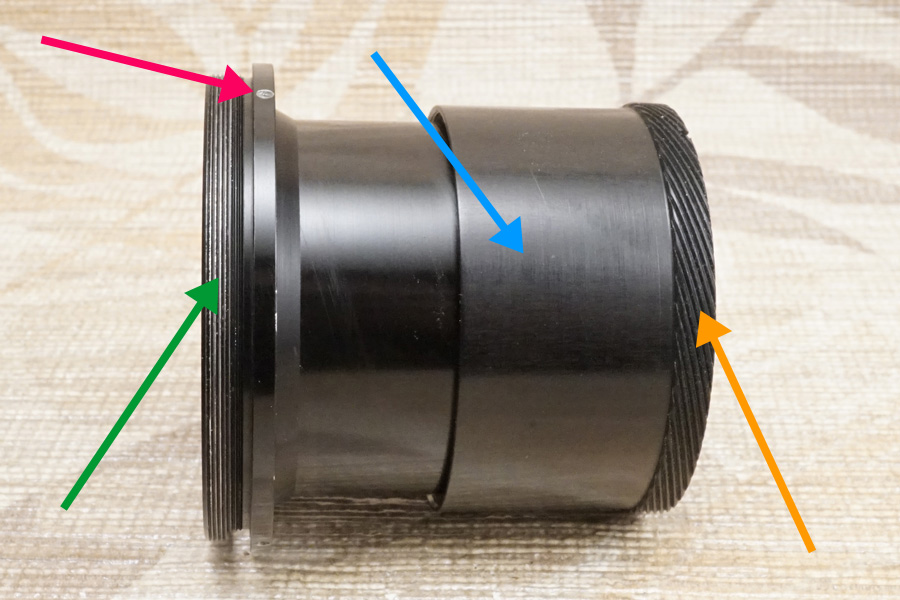

↑鏡筒を真横から撮影していますが、シングルヘリコイド部分 (ブルー色の矢印) がバラせていないので、ご覧のように延伸しています。またダブルヘリコイド部分にネジ込まれるヘリコイドオス側の立場がオレンジ色の矢印で指し示している箇所の条ネジ山になります。

↑鏡筒を真横から撮影していますが、シングルヘリコイド部分 (ブルー色の矢印) がバラせていないので、ご覧のように延伸しています。またダブルヘリコイド部分にネジ込まれるヘリコイドオス側の立場がオレンジ色の矢印で指し示している箇所の条ネジ山になります。

グリーン色の矢印で指し示している箇所のネジ山は「絞り環用」です。全部で7列のネジ山を持ちますが、そのいったい何処で前述「開閉環」と連結させれば適切なのかの判定が必須になります。

要はここをミスるとスカスカ感に陥りますし、ネジ込みが深すぎても硬くなってしまいます。どの位置が適切なのかの判定が求められる・・と述べています。

また赤色矢印で指し示している箇所に用意されているイモネジ用の下穴こそが、距離環を締め付け固定する目的と役目なので、このモデルは「距離環の締め付け固定位置の変更ができない」製品設計です・・つまり「∞刻印位置を微調整できない」ことを語っています!(笑)

逆に言うなら、だからこそヘリコイドの条ネジ山数が異常に多いワケですが、どんなに多くてもネジ込み量が同一なので「無限遠位置の微調整は不可能」と言う道理に、或いは原理に気づかなかったのが過去メンテナンス時に整備者ですね(笑)

このようにバラしていけば、自ずと内部構造が判明して製品設計の全てが見えてくるのに、そこから先を考えようとしないから適切に正しく組み上がりません(笑)

「観察と考察」を「原理原則」に照らし合わせていけば、自然に組み立て手順の考察が適い、それと同時に微調整の有無やその範囲まで明白になっていきます。後は「本来在るべき姿」に組み上げていけば良いだけなのに、どうしてそれをしようとしないのでしょうか???(笑)

逆に言うなら、当方の技術スキルは、だからこそ「低くて低俗だ」と申し上げています!(笑)・・何一つ高尚でハイスキルな技術を身に着けておらず、あくまでも今までの14年間に仕上げてきた3,528本は・・ひたすらに低俗な技術スキルだけで組み上げてきてしまいました(恥)

単に「観察と考察」を行い「原理原則」から「本来在るべき姿」を導き出してきた・・だけです!

↑光学系後群側の格納筒を覗き込んで撮影していますが、この中すら「反射防止黒色塗料」まみれでした(汗) アルミ合金材の研削の細部に塗料が侵入してしまっている為、これ以上溶剤で除去できませんでしたが、概ね光路長は確保完了していますし、もちろんアルミ合金材の地が見えている部分は全て『磨き研磨』済です(笑)

↑光学系後群側の格納筒を覗き込んで撮影していますが、この中すら「反射防止黒色塗料」まみれでした(汗) アルミ合金材の研削の細部に塗料が侵入してしまっている為、これ以上溶剤で除去できませんでしたが、概ね光路長は確保完了していますし、もちろんアルミ合金材の地が見えている部分は全て『磨き研磨』済です(笑)

↑前のほうでご案内した「開閉環」に塗られていた「反射防止黒色塗料」もご覧のとおり完全除去できました。赤色矢印で指し示している箇所が「絞り羽根の開閉キーが刺さる場所」になるものの、それらに対して抵抗/負荷/摩擦を低減させたいからこそ「わざわざアルミ合金材に平滑研磨を施してきた」製品設計を、過去メンテナンス時の整備者の勝手な思い込みによって「反射防止黒色塗料」を塗りまくって、抵抗/負荷/摩擦をむしろ増大させていた始末です(笑)

↑前のほうでご案内した「開閉環」に塗られていた「反射防止黒色塗料」もご覧のとおり完全除去できました。赤色矢印で指し示している箇所が「絞り羽根の開閉キーが刺さる場所」になるものの、それらに対して抵抗/負荷/摩擦を低減させたいからこそ「わざわざアルミ合金材に平滑研磨を施してきた」製品設計を、過去メンテナンス時の整備者の勝手な思い込みによって「反射防止黒色塗料」を塗りまくって、抵抗/負荷/摩擦をむしろ増大させていた始末です(笑)

そもそもいったいどうしてシルバーな部分とパープル色のメッキ部分に分かれているのでしょうか???(笑)・・そういう事柄すら、ちゃんと見ようとしません(笑) しかもよ~くチェックすると、シルバーな平滑メッキ加工部分とパープル色のメッキ部分とでは、その境界が「次第にメッキが変化していくようワザと故意に仕向けてある」ことまで判明します(汗)

もっと言うなら、どうしてフチの先端部分に近い位置にシルバーな削りが入っているのでしょうか???・・本当のフチではなくて、フチの手前位置ですョッ!

そういう細かい部分の「観察と考察」が、まるでできていないのです(笑)

ハッキリ言って、こういう人はオールドレンズの整備者になるべきでは・・アリマセンッ!

過去メンテナンス時の整備者の尻拭いばかりさせられて、マジッで頭にきますッ!

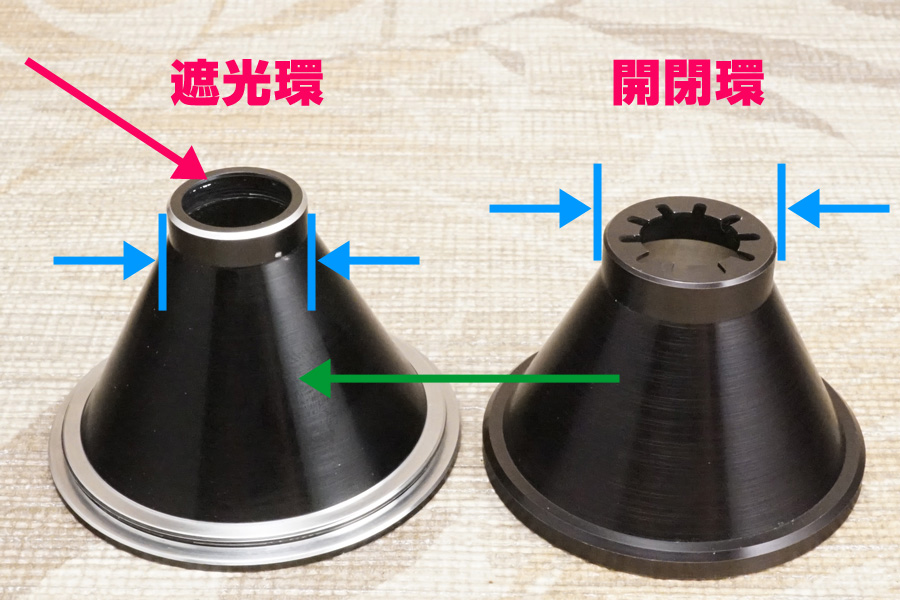

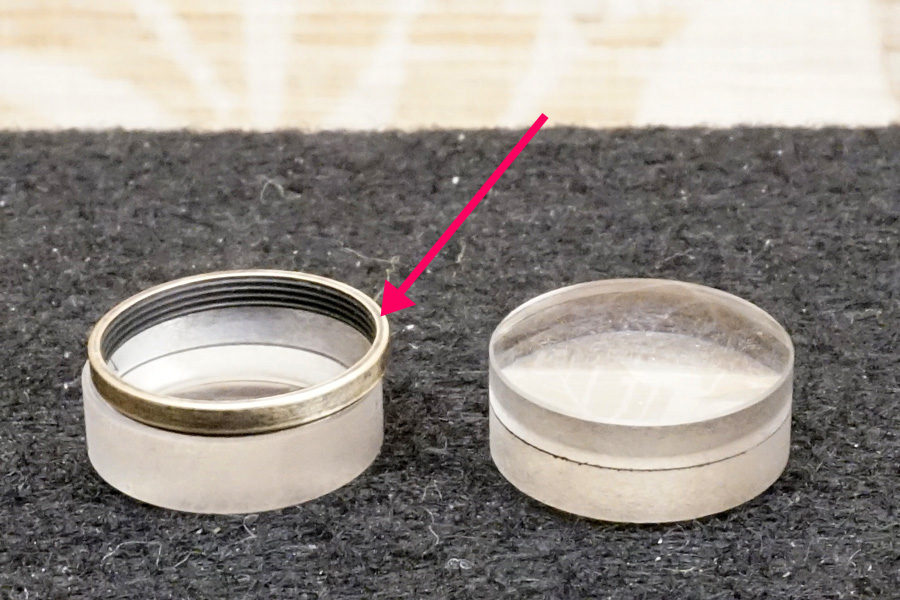

↑㊧に並べているのは「遮光環」で、レンズ銘板を伴います。その上に㊨の「開閉環」が被さる仕組みです (グリーン色の矢印)。

↑㊧に並べているのは「遮光環」で、レンズ銘板を伴います。その上に㊨の「開閉環」が被さる仕組みです (グリーン色の矢印)。

しかも㊧の「遮光環」の赤色矢印箇所には「光学系第1群前玉」が格納されるので、必然的にブルー色の矢印で囲ったように「遮光環」と「開閉環」の互いのサイズも・・違います!(笑)

↑実際に被せると、こんな感じになります。赤色矢印で指し示している箇所だけがシルバーに露出しています。

↑実際に被せると、こんな感じになります。赤色矢印で指し示している箇所だけがシルバーに露出しています。

↑実際の組み立て手順に基づき「開閉環」をセットしたところです・・いったいどうすれば、この奥の最深部に組み込まれるべき「前玉」に対する反射として「反射防止黒色塗料」を塗る必要があると、言うのでしょうか???(笑)

↑実際の組み立て手順に基づき「開閉環」をセットしたところです・・いったいどうすれば、この奥の最深部に組み込まれるべき「前玉」に対する反射として「反射防止黒色塗料」を塗る必要があると、言うのでしょうか???(笑)

・・そういう感覚と言うか考え方ッて、まるで信じられませんね(笑)

ちなみに「遮光環」に細かく刻まれている遮光の環状の刻みは「フレネルの方程式」を参考にした刻み込みで、入射光束への反射を防ぐ意味合いが含まれています。

↑今一度「遮光環」を取り外してヒックリ返していますが、赤色矢印の箇所に前玉が格納される一方、ブルー色の矢印で指し示している箇所のアルミ合金材は「平滑研磨」必須箇所です!(笑)

↑今一度「遮光環」を取り外してヒックリ返していますが、赤色矢印の箇所に前玉が格納される一方、ブルー色の矢印で指し示している箇所のアルミ合金材は「平滑研磨」必須箇所です!(笑)

過去メンテナンス時の整備者の判断で、ここにグリースが塗られていましたが、全て不必要であり、結果的に経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビを促していただけになりました(涙)

逆に言うなら、他が全てメッキ加工されているのに、どうしてここだけアルミ合金材の地のままなのでしょうか???(笑) そういうことを考えないのですッ。

・・今回の整備でシッカリ平滑性を取り戻しています。

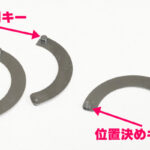

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

↑取り出した光学系を順に並べて撮影しています。光学系前群側を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味します。従って絞りユニットを境に光学系後群側は向きが反転する為、グリーン色の矢印の向きも反転しています。

↑取り出した光学系を順に並べて撮影しています。光学系前群側を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味します。従って絞りユニットを境に光学系後群側は向きが反転する為、グリーン色の矢印の向きも反転しています。

↑前玉だけを拡大撮影しました。薄く褐色系に色づいているのが分かります。

↑前玉だけを拡大撮影しました。薄く褐色系に色づいているのが分かります。

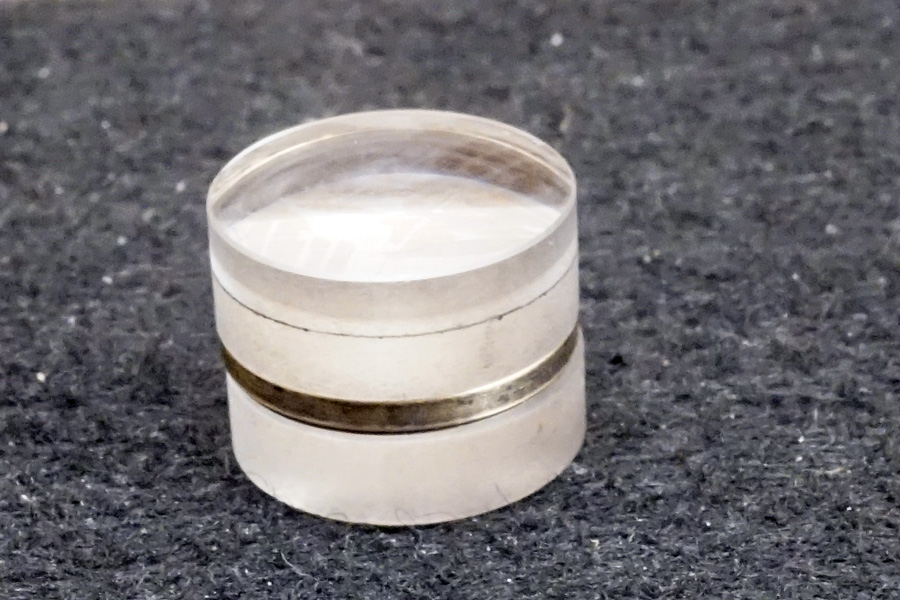

↑光学系後群側には、第2群と第3群2枚貼り合わせレンズの間に「スリーブ環」が挟まりますが (赤色矢印)、この環/リング/輪っかまで過去メンテナンス時の整備者は「反射防止黒色塗料」で着色していました(笑)

↑光学系後群側には、第2群と第3群2枚貼り合わせレンズの間に「スリーブ環」が挟まりますが (赤色矢印)、この環/リング/輪っかまで過去メンテナンス時の整備者は「反射防止黒色塗料」で着色していました(笑)

↑スリーブ環は、こんな感じで挟まれるので「反射防止黒色塗料」などで着色してしまうと、その塗膜の厚み分で光路長を逸脱していきます(涙)

↑スリーブ環は、こんな感じで挟まれるので「反射防止黒色塗料」などで着色してしまうと、その塗膜の厚み分で光路長を逸脱していきます(涙)

しかもちゃんと光学系第2群の両凹レンズの内側に落とし込まれるよう研削されているのに、それを台無しにしています(汗)

このように何でもかんでも「反射防止黒色塗料」を塗ったくれば「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」として完成することになりますョね(笑)

↑Kilfittが造るオールドレンズの、その驚異的なアルミ合金材の研削の美しさは、まさにこの絞り環を見ただけで堪能できます!(祈)

↑Kilfittが造るオールドレンズの、その驚異的なアルミ合金材の研削の美しさは、まさにこの絞り環を見ただけで堪能できます!(祈)

アルミ合金材研削技術のレベルと言うか次元がまるで違いますし、そもそもアルマイト仕上げのレベルすら別次元ですッ!(驚)

・・だから酸化/腐食/錆びが一切進んでいないのですッ!(驚)

このようにたった一つの構成パーツだけをチェックして、金属材の研削技術を確定できると言うのは、如何に真剣に旋盤技術を捉えていたのかを探る『証拠』になる・・と申し上げているのです。

↑ようやく「開閉環」がセットできました(笑) 絞り羽根の組み込みに3時間強を費やしている為、だいぶ恨めしい写真だったりします(涙)

↑ようやく「開閉環」がセットできました(笑) 絞り羽根の組み込みに3時間強を費やしている為、だいぶ恨めしい写真だったりします(涙)

↑無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で50箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で50箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑前述のとおり、距離環を締め付け固定するイモネジは3本しか存在せず、且つその下穴位置が決まっている為、無限遠位置の微調整ができません。

↑前述のとおり、距離環を締め付け固定するイモネジは3本しか存在せず、且つその下穴位置が決まっている為、無限遠位置の微調整ができません。

↑残念ながら、距離環に接着されていたローレット (滑り止め) はボロボロに砕け散りました(涙)

↑残念ながら、距離環に接着されていたローレット (滑り止め) はボロボロに砕け散りました(涙)

いわゆる当時の「Gutta Percha (グッタペルカ/ガタパーチャ)」と呼ぶ、インドネシア原産アカテツ科の植物から採取できる樹液を使った樹脂材なので、ラバーと言えば聞こえが良いですが、実質的に硬化すると固まってしまう為、プラスティックのようなものですから、剥がそうとするとご覧のようにバラバラに割れていく始末です(涙)

しかし、このモデルはこのラバー/ローレット (滑り止め) を外さない限り、一切解体できないので仕方ありませんッ。

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が完了しました。2023年来なので久しぶりでしたが、肝心な絞り羽根の組み込み作業が大変なのをすっかり忘れていた為、オーバーホール/修理を受け付けられる対象に入れていましたが「今回が最後の扱い」です!

↑完璧なオーバーホール/修理が完了しました。2023年来なので久しぶりでしたが、肝心な絞り羽根の組み込み作業が大変なのをすっかり忘れていた為、オーバーホール/修理を受け付けられる対象に入れていましたが「今回が最後の扱い」です!

「初期型」と言うことで、これもまた有終の美を飾れたのではないでしょうか・・(涙) ありがとう御座います!

引退を見越して、今後扱うオールドレンズのモデルも、さらに扱い対象を減じていく方針です。凡そオーバーホール作業が簡単なモデルだけを残す方向で考えていますので、作業が難しいタイプはお早めにオーバーホール/修理のご依頼を頂くのが良いと思います・・と告知しても、どのモデルの作業が大変なのかは、きっと分からないのでしょうけれど (今までブログ記事を読んでくれていた人にしか把握できません/難儀するとすぐに愚痴るから)(汗)

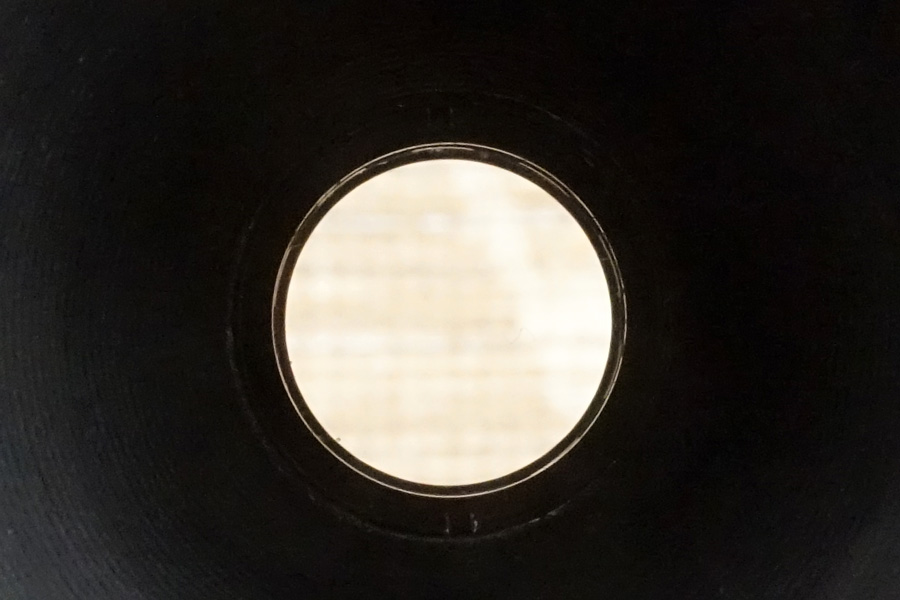

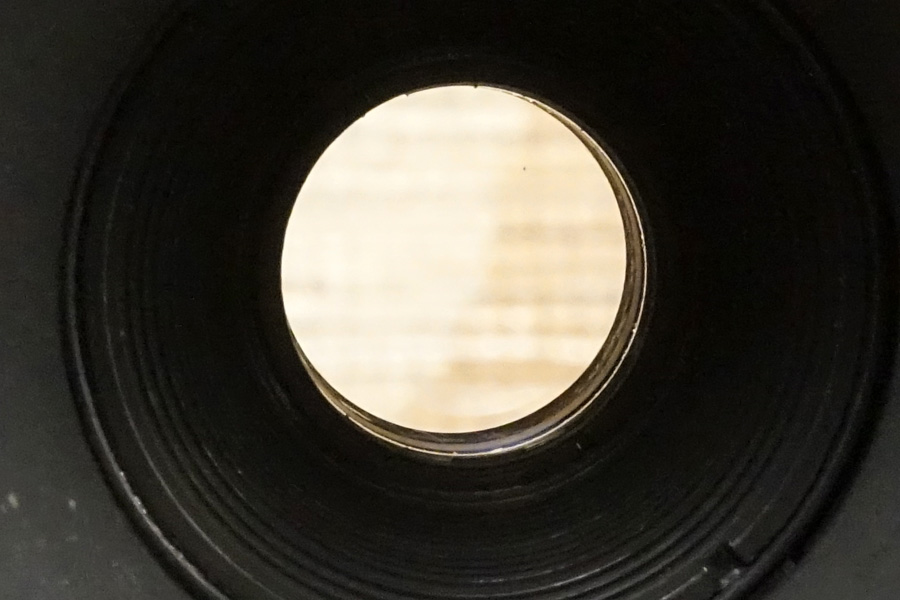

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑後群側もキレイですが、ご覧のようにマウント部はオリジナルな純正のパーツではなく、何処ぞのプロショップが造ったM42マウント規格用のパーツなので、ネジ穴が幾つも用意されています。オリジナルのマウント部に用意されているネジ穴は「3箇所」だけなので、すぐに判明しますね。まぁ~、締め付け固定する位置を調整できるように配慮してのネジ穴です (赤色矢印)(汗)

↑後群側もキレイですが、ご覧のようにマウント部はオリジナルな純正のパーツではなく、何処ぞのプロショップが造ったM42マウント規格用のパーツなので、ネジ穴が幾つも用意されています。オリジナルのマウント部に用意されているネジ穴は「3箇所」だけなので、すぐに判明しますね。まぁ~、締め付け固定する位置を調整できるように配慮してのネジ穴です (赤色矢印)(汗)

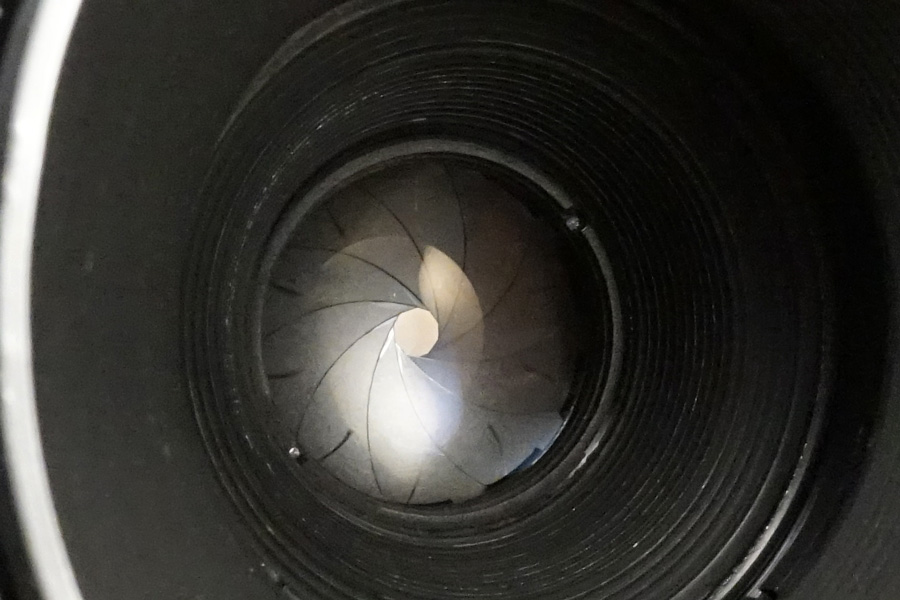

↑この当時としては本当に珍しいフッ素加工仕上げの10枚の絞り羽根です。絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

↑この当時としては本当に珍しいフッ素加工仕上げの10枚の絞り羽根です。絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

↑距離環のローレット (滑り止め) はラバーを代替品で貼り直していますが、在庫で残っている最後のラバーだったので、大変申し訳ございませんが一部に切込みがあり、サイズがピタリと合っていません。

↑距離環のローレット (滑り止め) はラバーを代替品で貼り直していますが、在庫で残っている最後のラバーだったので、大変申し訳ございませんが一部に切込みがあり、サイズがピタリと合っていません。

他のf/2.8用にとっておいたラバーですが、f/3.5は長いので、そういう話になってしまいました・・申し訳ございません。このようにピタリと (オリジナルに近い状態に仕上がる) ラバーはなかなか無いので、大変貴重ですョねッ!(汗)

・・何処から入手していたのかは、内緒ですッ!(笑)

↑無限遠位置は極僅かにオーバーインフになります (微調整機能がついていない為)。オーバーインフと言っても、掴んでいる指の腹に意識するだけでピタリと合致する程度のオーバーインフ量なので、言われなければ気づかないかも知れません。

↑無限遠位置は極僅かにオーバーインフになります (微調整機能がついていない為)。オーバーインフと言っても、掴んでいる指の腹に意識するだけでピタリと合致する程度のオーバーインフ量なので、言われなければ気づかないかも知れません。

↑当方所有マウントアダプタに装着すると、真上位置から僅かにズレます。

↑当方所有マウントアダプタに装着すると、真上位置から僅かにズレます。

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:40㎜、開放F値:f/3.5、被写体までの距離:18m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:9m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、10m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の20m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「80m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

なお撮影時の対角画角としては、計算すると35㎜判フルサイズ36㎜ x 24㎜にて「対角画角:56.812°」になります。

↑最短撮影距離5cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑最短撮影距離5cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑使っているミニスタジオの関係からフレアが発生してしまい、遮光環の意味がなくなっています。絞り値は「f11」です。

↑使っているミニスタジオの関係からフレアが発生してしまい、遮光環の意味がなくなっています。絞り値は「f11」です。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので、光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られると、その背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値「f22」での撮影です。このたびのオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました! 明日まとめて厳重梱包し、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

↑最小絞り値「f22」での撮影です。このたびのオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました! 明日まとめて厳重梱包し、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

なお、ここからこのモデルの他のモデルバリエーションについて、そのオーバーホール工程の解説を含めた、今回扱った『初期型』との違いについても説明していきます。

…………………………………………………………………………

先ずはモデルバリエーションで言う処の「後期型」に該当しますが、開放f値が「f/2.8」に変わった1958年のタイプからご案内していきます。

冒頭のモデルバリエーションで解説したとおり、シングルヘリコイド方式の「タイプE」とダブルヘリコイド方式の「タイプD」が用意されており、且つ筐体色はシルバーとブラックの2色が用意されました。

これらヘリコイドの違いによるタイプ別は、実はレンズ銘板の中のモデル銘にちゃんと含まれています。それらモデル銘を挙げると、以下のようになります。

❶『初期型』のレンズ銘板 (筐体色はシルバーのみ)

![]()

![]()

↑製造番号の先頭3系の数値がモデルバリエーションの「タイプ番号」になっており、この『初期型』の頃の番号は「Nr.211-xxxx」です。

ご覧のようにヘリコイドの繰り出し方式のタイプとして、今回の個体のようなダブルヘリコイド方式の「D」或いはシングルヘリコイド方式の「E」の文字が明記されます。

❷『後期型』のレンズ銘板 (筐体色はシルバーとブラックの2色)

![]()

![]()

↑この開放f値が「f/2.8」に変わった『後期型』は、1958年発売としてネット上で解説されていますが、その前年にMünchenへの社屋移転が完了していると考えられます・・これは、前出特許出願申請書『DE1841143U (1957-07-27)』ドイツ特許省宛て出願の存在が、その『証拠』になります。

ところが市場流通品の中には、ご覧のようにf/2.8の「Kamerabau – Anstalt – Vaduz」銘モデルが流れているワケで、そもそもの一次資料の発見に繋がっていない為、確実な情報を得ていませんが、もしかしたら先に工場をMünchenに用意して準備を始めていたのかも知れません。

何故ならその場合、先に登記しておく必要が発生するので、社名がその後の社名である「Heinz Kilfitt München」に変更していたことになりますが、実はその際登記されていたのは「Heinz Kilfitt Optische Fabrik (ハインツ・キルフィット光学工場)」だったようなのです(汗)

これが複雑な背景を招いていますが、或いは隣国リヒテンシュタイン公国のVaduz本社のままに、光学製品製造工場だけを先にMünchenに用意したというのが正しいような探索になっています(汗)

そのように捉えるとレンズ銘板の「Kamerabau – Anstalt – Vaduz」銘の辻褄が合います。なお、1959年後半、或いは1960年には確実にMünchenに社屋移転が終わり、隣国Vaduzを引き払っていると考えています。このタイミングで「Heinz Kilfitt München」に社名変更し、さらに後に「Kilfitt München」を経て、会社売却後の「Zoomar München」へと切り替わっていきます。

↑実は、今回扱った個体のように、多くの場合で基本的には「鏡筒の光学系後群格納筒の根元部分にMade in Liechtenstein」銘を刻印するのですが、中には上の写真のように距離環のフチに刻印してきた個体があったことも掴んでいます!(驚)

↑実は、今回扱った個体のように、多くの場合で基本的には「鏡筒の光学系後群格納筒の根元部分にMade in Liechtenstein」銘を刻印するのですが、中には上の写真のように距離環のフチに刻印してきた個体があったことも掴んでいます!(驚)

さらにここで注目すべきは、実はその社名云々の話ではなく、レンズ銘板の最後に「初めて」付随してきた「・・・」の刻印の存在です!

このカラーリングが施された3つのドット刻印の意味は「光の三原色」についてピタリと結像させてきた「アポクロマートレンズ (apochromat)」であることを謳っているからです!(驚)

つまり今回扱った『初期型』の頃の光学設計では、未だアポクロマート化が完遂していなかったことを語っています・・(汗)

どうしてそのように指摘できるのかと言うと、実はこれらMakro-Kilar製品群には、当初購入した際の箱の中に「データシート」なる (出荷時に全数点検した際の) 検査シートが同封されていたからです。

つまり、今回の個体『初期型』は、2色について軸上色補正が執られた「アプラナート (aplanat)」なままであったと指摘できるのです。

さらにオドロキの真実があり、後の社名が「Heinz Kilfitt München」に社名変更して以降に製産された個体のレンズ銘板には、従来の「・・・」から「・・・」にカラーリングのドットが・・変わっているのです!(驚)

・・つまり赤青黄色の順番が、青赤黄色に変化しています!

もちろん同じアポクロマートレンズなのは同一ですが、そのカラーリングの順番が変わっているのが問題なのです!

この点について説明してくれているサイトが・・ありません!(涙) このドットの並び順が変更されると言うことは「CFd」輝線での光学設計時の実施検証制御が変化したことを表しているからです (詰まる処、それは屈折率の問題です)。

光学ガラスレンズの屈折率のコントロールに際し、検証時に使われる「C (シアン) 線:Ha (水素アルファ) 線:656.3nm」とは、分光スペクトルに於ける光源に使う資料の原子を励起させた時に発生する、特定の波長の光線がその色として発光しながら放射される現象を活用しています。

これらは「光の三原色」である「RGB」を見据えて使われますが、光学設計の世界では輝線を基にその収光能力を制御しているようです。それは特に近年のISO基準で、従前のd線を今だに使い続けている製造メーカーが顕在することへの懸念を謳いつつ、将来的なe線の使用一本化に向けて、その使用を強く国際的に勧めているワケで、今までの慣例が崩されかけているところです(汗)

或いは「F (水素) 線:486.133nm」の他「d (ヘリウム) 線:587.562nm」を指しており、このドット刻印の順番が変化することは「光軸中心として捉えた時にCFd」を後に「FCd」としたことに起因するのではないかと考えられるからです。

もちろん結果的にこれら三原色が1点に集光してくれるのは同じ結末しか迎えませんが、その際の光学設計に於ける光学ガラスレンズの硝種選定や、必然的に発生する曲率に厚みなどのコントロール、或いは最終的に蒸着コーティング層の問題まで加味していくと、単なるカラーリングの変更だけに留まらない (光学設計にとってはまさに) 重要な要素だからです(汗)

従って同じアポクロマート化に仕上げていったにもかかわらず、途中で (特に終盤期のシネレンズ向けまで見据えて) 光学設計を変更してきたキライがある・・と語っているのです!

何故なら、人の眼で観た時に「対角画角内の全てがキッチリ視えているワケではない」のが肉眼で捉えた世界だからです (対角画角の隅々までその詳細を視認できている人間は居ない)。だからこそシネマレンズの世界では「あくまでも究極的に光軸中心の世界」なのです (そのほうがリアルなのです)(泣)

これはそもそものオールドレンズの光学系が「球体の一部を切り取った光学硝子レンズの円形であること」が影響しています。それはまさに人の眼の構造を意識的に体現化させているからに他なりませんが、近い将来の「平面レンズの世界 (つまり光の到達を以て光を捉えずに、波長だけで記録する世界)」到来によって初めて、波長制御は「人の眼に疑似化させていく前工程が必須になる時代」へと突入することを表しています(怖)・・何故なら、そのまま記録したままに認知したら、人の脳は対処できないからです。

・・つまり人間にとって「視えていない部分」が必要であることを、語っています!

これが人間の意識と密接に繋がるが故に、厳密に述べるなら、このような『初期型』のアプラナートな頃のタイプの他に「・・・」から「・・・」へと変化していった結果、その写り具合がどのように変わっていったのかが・・とても気になるのです!(汗)

これを単純に (当方の思い込みだけに頼って) 述べるなら、波長別で捉えた時の長波長側「赤」を重用していた背景には「解像度狙い」が強かった光学設計だと指摘できそうなのです(汗)

ところがその途中から「青」重要視に変化してきた背景には、おそらく光学ガラスレンズの硝材選定が変化したことに起因すると考えられるのです。つまりより高屈折率の硝種が手に入るようになり (そのような状況を指して、一般的に新種ガラスの登場を充てがう) そこから波長制御に変化が現れてきた結果、重要視する波長制御の順番が変化してきたことを「ちゃんと明示させている、Kilfitt氏の設計者気質の現れ」と・・当方は捉えたのです!(汗)

実際、後の数十年後の例えばSIGMA製やCarl Zeiss製 (コシナ製) モデルなどに明示されていた「青赤緑のライン」或いは「赤緑青のライン」は、たしかにアポクロマートレンズの『証』として明示させていたのでしょうが、その並び順の違いこそがここで述べている話そのモノでもあります(汗)

これは青色成分の波長の屈折率が、入射光の光学ガラスレンズ透過時に、他のRG波長成分と比較して最も急角度 (大きい角度数値) であることに起因しますから、一番先に減衰していくことを防ぐ狙いから重要視してきたことが窺えるのです。

ちなみに「d線」の存在は (重要視される理由は) 輝度の確保なので、今に始まったワケでは決してありませんが、今ドキの「4K/8K」の映像 (RGBY) と同じで、そもそもの輝点の明るさを欲しがっていたことを表している事実になります。これは『第60話:オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』でも解説していますが「RGB」の混色は「ホワイト」になってしまう為、輝点を明るくしようとしてホワイト成分を強くしていくと「色の濃さは抜けて (薄くなって) いって、コントラストが低下していく」ことに繋がるからです。

つまり画全体の明るさを確保したいなら、ホワイト成分ではなくてイエロー成分を増大させる必要があることを述べています。何にしても総天然色の配色は「RGB」の混色の比率で決まっていくので、そういう話にならざるを得ません(笑) 何処かの混色のタイミングで、各色の配合比率に偏重を来してイエロー成分を増大させなければ、輝点は明るく変わらないのです(汗)

たかが3つのドット刻印の話ではありますが、このように「描写性能に大きく変化を及ぼす」因果を表している、そもそもの設計者の企図を表す要素としてご紹介しました(汗)

これらの説明を読むと分かりますが、結像面の解像度に大きく影響を来していた波長成分は「赤と青」という波長成分の制御だと理解が進みます。

従って、もしもKilfitt氏が最後に「これでヨシ」と頷いた (かどうかは知りませんが) 描写性能として、この「Makro-Kilarシリーズ (の4cmに限って)」手に入れたいなら「後期型」のほうを入手するべき話になる・・と申し上げているのです!(笑)

そうではなくて、Kilfitt氏の当初の着想原点に立ち帰るつもりの描写を期待するなら、今回の個体のような『初期型』たるf/3.5モデルを手に入れるべきと言うストーリーに到達します!

これは当方がいつも述べている話ですが、必ずしも最後期のモデルだけが優秀とは言えないからです。その最も良い例は「ノンコートのオールドレンズのほうが、その描写性に違和感を覚えない」点で、明らかに白黒写真時代の表現性に「256階調しか表現手段が存在しなかった時の光成分の振り分け制御」に魅力を感じるからに他なりません・・。

それは或るモデルは、白黒写真なら違和感なくキレイなのに、そのオールドレンズでカラー撮影すると、何だかコントラストの捉え方に偏向を感じられる・・みたいな話が現れるから・・楽しいと言っているのです(笑) もちろん白黒でもカラーでもいずれも同じ傾向で写真を残せるモデルだって、あるのです。

同じノンコートのオールドレンズなのに、モデルの違いによってそういう変化、強いては光学系構成の違いすら大きく影響してくるから、楽しくて仕方ありません!(笑)

これらの話はテッサー型とエルマー型の2つに大きく分類が分かれるオールドレンズのモデルを、さんざん扱ってきて最終的に掴んだ楽しみの一つです!(笑)

蒸着コーティング層、ひいてはモノコーティングやマルチコーティングだけが全て (優れているワケ) では・・アリマセンね(笑) それは特に今ドキのデジタルなレンズの写りを見ていれば、よ~く理解できます。どんなにカチッとした鋭い解像度の写りだとしても・・その時「個性」が埋没していく方向性に偏重してくる・・のは、或る意味光学設計の宿命だからです(汗)

確かにフィルムカメラ全盛期に於いては、その「解像度一辺倒」がモテ囃された時代でもありましたが、その結果は (特にデジタルになって行き着く先は) 違和感を覚えない手前で解像度の追求を止めざるを得ない・・ことが明白です。

これはコントラスト差を究極に突き詰めていくと「光の三原色」の混色時に於けるギリギリの境界で制御を緩和しない限り、最終的にホワイトへ向かうからです・・つまり各色の混色時に色味を失っていく「彩度の低下」を招く為、結果的にボケていく方向性へと反転することを表します。

これは「加法混色」の原理に基づく話をしていますが、一方の「減法混色」時には、各色の混色は「ブラック」にしかなり得ません。つまりコントラスト差を上げすぎると、最後は黒つぶれしていく話になり、その時にもやはり「色味は消えていく」結末を迎えるのです。

このように「解像度の追求」には、そこに「光の三原色」とその混色の原理を意識した考え方が必要なワケで、何でもかんでも解像度が上がればとても良い写真に仕上がるとは・・限らないのです(笑)

要は「撮像素子の細かさ」の解像度を意識した概念とは (それは或る意味フィルムの粒状感から、デジタル素子の世界へと大きく変化した中での)、色味の世界は (特に光の世界で捉えるなら) まるで違うことを認知する必要がある・・と語っています。

そういう意味で、解像度がぁ~、解像度がぁ~と罵る前に (今一度一歩引いて)「滲み」の世界に気配りするのも、自分の嗜好面から捉えた「新たな試み/捉え方の新鮮な感覚」を知る、良い機会になるのかも知れないのです(笑)

意外と、そこからオールドレンズ沼につま先をスッと伸ばして、そろそろと突っ込み始める人が現れるきっかけづくりになっていたりも・・しますッ!(笑)

これは実際にプロの写真家の方からも指摘されている点でもあるので、究極的には「bokeh」なのでしょうが、それは「滲み世界」の範疇にも当然に含まれる話なので、一考してみるのも良いのだと申し上げています(汗)

意外にも皆さんの思い込み、思い違い、認識の偏重を表す内容でもあるので、ここで「解像度」について語ってみました。

…………………………………………………………………………

話をレンズ銘板の話に戻します。『後期型』の途中から、以下のようにレンズ銘板が変わってきます。

↑タイプとしては同じくシングルヘリコイド駆動の「タイプE」とダブルヘリコイドグリース駆動の「タイプD」に分かれ、且つ筐体色もシルバーとブラックが用意されますが、開放f値:f/2.8になりカラーリングのドットも「・・・」に変化してきます。また従来刻印していたモノコーティングを示す「C」刻印を省いて「Makro-Kilar」とすることで代用しています。それは当時様々な光学メーカで似たように「V」刻印を省いたり、旧東ドイツのCarl Zeiss Jenaでも「T」刻印を省略してきています (つまり当たり前に普及してしまったことの現れ)。

ご覧のとおり、社名が「Hainz Kilfitt München」に変わっています (つまりVaduzの社屋を引き払っています)。社名はこの後さらに変化していって「Kilfitt München」が最後になります。その後資金提供を受けてきた「Frank Gerhard Back」博士に、Kilfitt氏70歳の時に会社を売却し「Zoomar München」に変わっていますね。「ZOOMAR (ズーマー)」社は米国はニューヨーク州に本社屋 (1946年) を構えています。

ちなみにモデル番号は『初期型』の「Nr.211-xxxx」の他に、f/2.8になってから「タイプE:Nr.246-xxxx」或いは「タイプD:Nr.245-xxxx」が割り当てられています (ダブルヘリコイド方式のほうが245番です)。

↑モデルバリエーションで言う処の『最後期型』になり、ダブルヘリコイド方式ながら、撮影倍率は1/2倍のハーフマクロです (つまり最短撮影距離:10㎝)。

製造番号に附随するモデル番号は「タイプA:254-xxxxx」が追加され、且つ合わせて下4桁の数値が5桁まで増やされて1985年に製産を終えています。

つまり1985年を以て、ZOOMAR社は民生品の写真機業界から撤退し、シネレンズ業界に一本化しています。

…………………………………………………………………………

ここからはいよいよ各モデルバリエーションでのオーバーホール工程写真を解説していきますが、似ている多くの工程部分は省きます。また今回扱った『初期型』は既にご案内済なので、それと比較して異なる構成パーツや工程などを説明します。

↑上に並べた写真は、いずれもf/2.8モデルです。㊧:シングルヘリコイド方式の「タイプE」に㊥:ダブルヘリコイド方式の「タイプD」さらに㊨:ダブルヘリコイド方式の「タイプA」です。

また上の写真を見ると分かりますが、レンズ銘板の上にさらに突出があります。これは「Front Bezel (フロントベゼル)」と呼ぶ「フィルター装着用遮光環」を指し、カチャッと前玉の上に被せて着脱できるように製品設計れています (ダボと円形鋼を使った填め込み式の着脱機構)。

↑㊧がその「Front Bezel」を指で掴んで取り外した時の状態を撮った写真です。レンズ銘板の上から僅か5㎜くらいしか突出していない部分 (のフチを摘んで) カチャッと取り外すので、ちょと大変です(汗)

ヒックリ返した時の写真が㊥で、すぼまって小径になっているのは「そこにフィルターをハメ込むから」であり、実際にフィルター (シルバー色の製品) を装着した状態を㊨に掲示しました。このままカチャッと前玉の直前に被せるように押し込めば、ダボによってロックされてオールドレンズを下向きにしても外れなくなります。

つまり、この「後期型」及び「最後期型」では、フィルターは「前玉の直前にしか装着を認めない」と言う、Kilfitt氏の明確な光学設計の企図を表しています。

その意味でも、レンズ銘板に付随してフィルター用のネジ山を用意していた『初期型』とは、明確に光学設計時の波長制御に変化がみてとれるのです (そういう事柄に着目して解説している人がネット上には居ないが)(汗)

ちなみにこのフィルター枠のハメ込み箇所の厚み/深さが4㎜弱しか無いので、普通の小径フィルター「⌀ 28㎜」をそのまま装着すると、厚みがありすぎてこの「Front Bezel」をオールドレンズ側に装着できません(汗)

仕方ないので、ハメ込むフィルター自体を表裏面反対向きにしてハメ込むと「ネジ山部分が外向きになる為」4㎜の厚み/深さでも、上の写真㊨のように出っ張らずに、そのままオールドレンズ側に装着できるのです(笑)・・但し、この使い方/ハメ込み手法は、フィルターそのモノの表裏面をひっくり返すことによる描写性能の違いには焦点を当てていないので、無視したままですから留意が必要です(笑)

但し必ず「⌀ 28㎜」のタイプならOKだと言っているのではなく、基準は厚み (ネジ部を除く製品全高が) が「4㎜」と言う要素ですから、勝手に思い込んでクレームしてこないで下さいませ。当方で確認できているのは「marumi製」と「HAKUBA製」だけです (2023年時点)。

逆に言うなら、そのくらいにこの「Front Bezel」に装着できる薄手のフィルター (中古品) が手に入らなことを物語っていると・・述べています。巷に流通するmarumi製、或いはHAKUBA製などが使えますから、これはこれでありがたかったりします(汗)

ここまでちゃんと検証して確認済の上で (留意事項まで説明して)、ネット上に情報を流している当方のようなバカも・・居ませんがッ(笑)

なお「後期型」でも、最初の頃の製産ロット品には、ご覧のように銀枠飾り環がこの「Front Bezel」と距離環に配されていた個体が (極稀ですが) 流通しています。後には銀枠が消えて両方とも黒色だけに変わっています。

先ずは❷『後期型』の説明です。

↑過去に扱った『後期型』の中から、距離環とFront Bezelの端/フチに「銀枠飾り環」がまだ備わっていた頃の個体の、完全解体写真を転用してきました。

↑過去に扱った『後期型』の中から、距離環とFront Bezelの端/フチに「銀枠飾り環」がまだ備わっていた頃の個体の、完全解体写真を転用してきました。

当方的には完全ブラックの筐体よりも、こちらの銀枠飾り環があるタイプのほうが好きだったりします(笑)

内部構造面での製品設計概念は、今回扱った『初期型』とほぼ同一ですが、決定的な違いが1つだけあり、絞り機構に「プリセット絞り値の機能」が付加されている点です。

その影響を受けて、当然ながらプリセット絞り環と絞り環の2つが組み込まれる製品設計へと変化しますが、そこに「クリック感を伴う操作性」まで付け足されています。

「タイプD」なのでダブルヘリコイド方式です。

↑今回扱った『初期型』では、鏡筒自体が鏡胴本体みたいな巨大なサイズで製品設計していましたが『後期型』ではご覧のように逆に異常に小さく設計してきました(笑)

↑今回扱った『初期型』では、鏡筒自体が鏡胴本体みたいな巨大なサイズで製品設計していましたが『後期型』ではご覧のように逆に異常に小さく設計してきました(笑)

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

↑一つ前に掲示した絞り羽根の表裏面をよ~く観察すると、実は今回扱った『初期型』に比べて、絞り羽根表裏面にプレッシングしてある「キー」の長さが長く変わっていることに気づきます(笑)

↑一つ前に掲示した絞り羽根の表裏面をよ~く観察すると、実は今回扱った『初期型』に比べて、絞り羽根表裏面にプレッシングしてある「キー」の長さが長く変わっていることに気づきます(笑)

やはり組み立てている立場の従業員にしてもクレームが起きていたのかも知れません(笑)

それでも同じ枚数10枚を組み込むのに凡そ2時間コースは免れないので、厄介極まる絞り羽根です(泣)

↑一つ前の工程のままでは、ヒックリ返したら再び絞り羽根がバラけてしまうので、先に光学系前群を格納してしまいます(汗)

↑一つ前の工程のままでは、ヒックリ返したら再び絞り羽根がバラけてしまうので、先に光学系前群を格納してしまいます(汗)

つまり光学系前群格納筒が「開閉環の押さえ役を担っている」兼用設計です。

←同じ『後期型』のf/2.8モデルでも、レンズ銘板が「Kamerabau-Anstalt-Vaduz」銘のままの個体になると (つまりMünchen市に戻ってくる前の製産出荷個体と言う意味)、ご覧のように蒸着コーティング層が放つ色合いが違います(汗)・・何だか時期的に/タイミング的に放っている光彩が逆のように考えるのですが「???」です(笑)

←同じ『後期型』のf/2.8モデルでも、レンズ銘板が「Kamerabau-Anstalt-Vaduz」銘のままの個体になると (つまりMünchen市に戻ってくる前の製産出荷個体と言う意味)、ご覧のように蒸着コーティング層が放つ色合いが違います(汗)・・何だか時期的に/タイミング的に放っている光彩が逆のように考えるのですが「???」です(笑)

←同じようにKAVのほうの個体の光学系後群写真を転用してきましたが、こちらはむしろパープルブル~の光彩を放つているようにしか見えませんが、これも「???」なままです(汗)

←同じようにKAVのほうの個体の光学系後群写真を転用してきましたが、こちらはむしろパープルブル~の光彩を放つているようにしか見えませんが、これも「???」なままです(汗)

ちなみにこの鏡筒自体は、締付ネジ4本で締め付け固定なので簡単ですが、そもそも完全解体しない限り取り出せません(汗)

↑一見すると今回扱った『初期型』の鏡筒の如く受け取りがちですが、上の写真は『後期型』なのでヘリコイド筒の一段目オス側を表します (ブルー色の矢印の条ネジ山がオス側)。

↑一見すると今回扱った『初期型』の鏡筒の如く受け取りがちですが、上の写真は『後期型』なのでヘリコイド筒の一段目オス側を表します (ブルー色の矢印の条ネジ山がオス側)。

また赤色矢印で指し示している箇所には距離環をイモネジで締め付け固定する為の下穴が均等配置で3箇所用意されています。

さらにグリーン色の矢印で指し示している箇所には「停止キー」と言うパーツがネジ込まれて、プリセット絞り環と絞り環の駆動域を限定する役目も担っています・・反対側にもネジ切りされている穴が用意されていますが、使用しません。

最後にオレンジ色の矢印が指し示している箇所のネジ山は、絞り環用のネジ山ですから、何処までプリセット絞り環をネジ込んで良いのかの判定が必須になります。

これをミスると、クリック感がぎこちなく感じられたり、トルクが重くなってしまう、或いは逆にクリック感が軽すぎる (カチカチ感を感じない) などの原因に必ず繋がります(笑)

もしもそう言う個体をお持ちの方がいらしたら、その原因箇所はここの部位の組み立て微調整が拙かったことになりますね(笑)

↑適切な位置まで絞り環をネジ込んだところです。クリック感を実現させる鋼球ボールがカチカチとハマる穴が見えています。

↑適切な位置まで絞り環をネジ込んだところです。クリック感を実現させる鋼球ボールがカチカチとハマる穴が見えています。

↑前述したFront Bezelをカチャッとハメ込む/着脱に使うダボ3個です。このように丸型の頭になっている為、着脱操作はそれほど硬くなく、とにかくFront Bezelのフチ部分5㎜程度を掴めれば大丈夫です(笑)

↑前述したFront Bezelをカチャッとハメ込む/着脱に使うダボ3個です。このように丸型の頭になっている為、着脱操作はそれほど硬くなく、とにかくFront Bezelのフチ部分5㎜程度を掴めれば大丈夫です(笑)

↑こんな感じでC型留め具たるハガネの円形バネをセットして、ダボの反発を設けます。

↑こんな感じでC型留め具たるハガネの円形バネをセットして、ダボの反発を設けます。

↑プリセット絞り環をカチャッと組み込んだところです。プリセット絞り値機構なので、望むプリセット絞り値の位置までカチカチと回してから (絞り環を保持しながら) ピント合わせ後に絞り環丸ごと設定絞り値まで回して絞り羽根を閉じれば、シャッターボタン押し込みが可能になります (フィルムカメラ本体側と連動する機構などは備わっていません/M42マウント規格品の絞り連動ピンの概念などは一切考慮していない、完全手動操作オンリーの製品です)(笑)

↑プリセット絞り環をカチャッと組み込んだところです。プリセット絞り値機構なので、望むプリセット絞り値の位置までカチカチと回してから (絞り環を保持しながら) ピント合わせ後に絞り環丸ごと設定絞り値まで回して絞り羽根を閉じれば、シャッターボタン押し込みが可能になります (フィルムカメラ本体側と連動する機構などは備わっていません/M42マウント規格品の絞り連動ピンの概念などは一切考慮していない、完全手動操作オンリーの製品です)(笑)

↑光学系後群の後玉の周りにガイド (フィルムカメラのミラーが当たって後玉をキヅ付けないように切り込みが入れられている防護壁) をイモネジ3本を使って締め付け固定します。

↑光学系後群の後玉の周りにガイド (フィルムカメラのミラーが当たって後玉をキヅ付けないように切り込みが入れられている防護壁) をイモネジ3本を使って締め付け固定します。

このガイドの取り付け固定位置をミスると、ミラーが干渉することになります。

↑アッと言う間にヘリコイド群のネジ込みが終わっていますが、企業秘密みたいな内容なので既にネジ込みが完了しています(笑)・・ダブルヘリコイド方式なので、このように二段で繰り出す仕組みですね。

↑アッと言う間にヘリコイド群のネジ込みが終わっていますが、企業秘密みたいな内容なので既にネジ込みが完了しています(笑)・・ダブルヘリコイド方式なので、このように二段で繰り出す仕組みですね。

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

↑完成するとこんな感じに仕上がります。ここに掲載した個体には、純正の化粧箱や付属品が付随していたので並べて撮影しています。足りない付属品は「取扱説明書と保証書にデータシート」だけです。

↑完成するとこんな感じに仕上がります。ここに掲載した個体には、純正の化粧箱や付属品が付随していたので並べて撮影しています。足りない付属品は「取扱説明書と保証書にデータシート」だけです。

↑光学系内の「反射防止黒色塗料」を除去しまくっています(笑)・・毎度のことですが。

↑光学系内の「反射防止黒色塗料」を除去しまくっています(笑)・・毎度のことですが。

↑オリジナルの純正のM42マウント規格のマウント部は、ご覧のように締付ネジ3本の締め付け固定によるので、今回扱った『初期型』のマウント部が、オリジナルパーツではなかったことが分かります。

↑オリジナルの純正のM42マウント規格のマウント部は、ご覧のように締付ネジ3本の締め付け固定によるので、今回扱った『初期型』のマウント部が、オリジナルパーツではなかったことが分かります。

↑絞り羽根の枚数は同じ10枚で、フッ素加工仕上げも同一です。

↑絞り羽根の枚数は同じ10枚で、フッ素加工仕上げも同一です。

↑ダブルヘリコイド方式なので、ご覧のように二段で繰り出ししますから、同じように一段目の繰り出し時に「ガクンと抵抗を掴んでいる指が感じる」ような操作性に必ずなりますし、一段目のヘリコイド筒がいつのタイミングで繰り出しを始めるのかも、製品設計上で決まっていないので、個体別の経年の劣化状況によっては一段目の繰り出しタイミングは変わります。

↑ダブルヘリコイド方式なので、ご覧のように二段で繰り出ししますから、同じように一段目の繰り出し時に「ガクンと抵抗を掴んでいる指が感じる」ような操作性に必ずなりますし、一段目のヘリコイド筒がいつのタイミングで繰り出しを始めるのかも、製品設計上で決まっていないので、個体別の経年の劣化状況によっては一段目の繰り出しタイミングは変わります。

↑Front Bezelにフィルターが装着されると、こんな感じになります。

↑Front Bezelにフィルターが装着されると、こんな感じになります。

↑marumi製「⌀ 28ミリ」のフィルターを装着すると、マルチコーティングなのでこんなふうになります。

↑marumi製「⌀ 28ミリ」のフィルターを装着すると、マルチコーティングなのでこんなふうになります。

↑前キャップは樹脂製のスリップオン式で、後キャップは金属製の同じくスリップオン式です。

↑前キャップは樹脂製のスリップオン式で、後キャップは金属製の同じくスリップオン式です。

「Kilfitt München」表記になっているので、レンズ銘板とは異なり真の社名が既に変わっていた頃の『証拠』にもなっています(汗)

↑後キャップが被さると、こんな感じになります。この後キャップが付属している個体は非常に少ないので、大変希少な個体でした。

↑後キャップが被さると、こんな感じになります。この後キャップが付属している個体は非常に少ないので、大変希少な個体でした。

↑後玉の突出の感じが掴めると思います。従って距離環を∞刻印位置にしたまま置いたりすると、後玉を簡単にキズつけることになりますから要注意です。

↑後玉の突出の感じが掴めると思います。従って距離環を∞刻印位置にしたまま置いたりすると、後玉を簡単にキズつけることになりますから要注意です。

↑マウント部直前にパテント表記刻印が施されています。「DBP und Ausl. Pat. angem」は「Deutsches Bundespatent und Auslische Patent angemessen」の略表記になり「ドイツ連邦特許省と外国承認済み特許により承認保護済み」を意味する表記です。

↑マウント部直前にパテント表記刻印が施されています。「DBP und Ausl. Pat. angem」は「Deutsches Bundespatent und Auslische Patent angemessen」の略表記になり「ドイツ連邦特許省と外国承認済み特許により承認保護済み」を意味する表記です。

マウント部をよ~く観察すると分かるのですが、マウントの部位の被せ方、セット手法の製品設計が変更されています。次の写真を見ると明白なのですが、同一径のままネジ切りをしているタイプと、外径サイズを大きくして造ってきたタイプとに分かれています。

↑例えばexaktaマウント規格品になると、こんな感じになっています。こちらはマウント部が同一径に仕上げられている製品設計なので、製産調整 (残存パーツの消化分) ではないのが間違いありません。

↑例えばexaktaマウント規格品になると、こんな感じになっています。こちらはマウント部が同一径に仕上げられている製品設計なので、製産調整 (残存パーツの消化分) ではないのが間違いありません。

逆に言うと、一つ前の写真の個体は、マウント部を後から仕様変更させてきた結果の仕様だと指摘できるのです・・何故なら、ヘリコイドメス側の駆動域は変更できないからです。メス側の条ネジ終端までを残したまま、マウント規格の対応変更に迫られて用意したマウント部のパーツだったことが掴めるのです(汗)

↑シルバー鏡胴タイプのシルバー部分は、距離環とプリセット絞り環/絞り環だけですね(笑)

↑シルバー鏡胴タイプのシルバー部分は、距離環とプリセット絞り環/絞り環だけですね(笑)

さらにこたらの個体写真を見ると、もっと明確な事実が分かりますが、当初はマウント部だけでネジ止めする概念で製品設計してきていたことまで分かります。

つまり時間の経過とともに、対応するマウント規格が増えるに従い、光路長の延伸から影響を受ける光学性能の問題を改善すべく、単なるマウント部の挿げ替えではない「ヘリコイドの駆動域まで製品設計を見直していた」ことまで掴める・・と申し上げているのです。

↑開放f値:f/2.8での最短撮影距離:5cm (から実際は少し離れている) での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑開放f値:f/2.8での最短撮影距離:5cm (から実際は少し離れている) での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

![]()

❸『最後期型』の写真掲載です。「タイプA」は残念ながら2度経験したハードディスククラッシュの際に記録データが全て消失してしまい残っていません(涙)

↑オーバーホール工程の写真が消えているので完成品の写真だけです。ご覧のとおり、ちゃんとレンズ銘板のタイプ表記が「A」になっていまね(笑)

↑オーバーホール工程の写真が消えているので完成品の写真だけです。ご覧のとおり、ちゃんとレンズ銘板のタイプ表記が「A」になっていまね(笑)

↑ダブルヘリコイド方式ですが、1/2倍のハーフマクロです。必然的に1:1等倍撮影モデルのダブルヘリコイド方式と同一の製品設計では適合しませんから、ご覧のように一段目も二段目も共に「短めの長さに設計が変わっている」ことが分かります。

↑ダブルヘリコイド方式ですが、1/2倍のハーフマクロです。必然的に1:1等倍撮影モデルのダブルヘリコイド方式と同一の製品設計では適合しませんから、ご覧のように一段目も二段目も共に「短めの長さに設計が変わっている」ことが分かります。

これは逆に指摘するなら、一段だけのヘリコイド方式に設計してしまって条ネジ山の距離を逆に長く設計してくると、トルクを軽くできなかったことを表しています(汗)

つまり条ネジ山の数を減らすことができず (要は条ネジ山の幅を大きくできなかった)、且つ繰り出し量の勾配の変更も「このアルミ合金材の肉厚のままでは不可能だった」ことから、ダブルヘリコイド方式を再び採用しつつも短くしてきたことが考察できるのです!

・・そういうところまで考察している人が、居ませんが(笑)

↑さらに製品設計上の大きな概念の変更が見られ、赤色矢印で指し示している位置でマウント部を切り分けてきた点で、或る事実が掴めます(笑)

↑さらに製品設計上の大きな概念の変更が見られ、赤色矢印で指し示している位置でマウント部を切り分けてきた点で、或る事実が掴めます(笑)

「タイプA」はシネレンズ業界での使用を前提としていたことが窺えるのです。他の「タイプE」或いは「タイプD」の製品設計では、マウント部の仕様設計は基準「△」マーカー位置まで含めて第二段のヘリコイドメス側を内側に研削してきていますが、この「タイプA」では、その遥か手前で条ネジ山のメス側の終端を迎えます。

つまりシネレンズ系のマウント規格を見越した仕様変更として製品設計してきていることを表しており、この点こそがこのモデルの発売年度である1960年時点で、既にFrank Gerhard Back博士に会社を売却することを想定していた『証』になっていると・・当方は受け取っているのです。

何故なら、ズーミングしながら撮影していく手法にこだわって設計を進めていた当時の背景やバックボーンが、まさにシネレンズ業界への本格参入を物語る道筋の入り口を表していたからです。

このマウント部の仕様変更を知っただけで、当時のそういう背景まで透けて見えてくるから・・オールドレンズはオモシロイのです!(笑)

…………………………………………………………………………

ここまでお読み頂いた方は、とても少ないと思いますが(汗)、もしも読んで頂けたのなら本当にありがとう御座いました! 感謝とお礼の気持を最後に伝えて、このモデルの解説を終わりたいと思います。