🅰

![]()

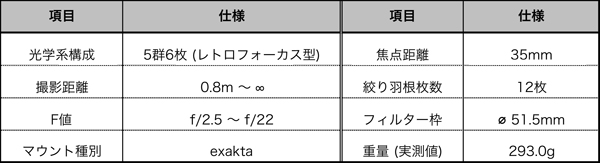

ミラーボックスやプリズムを装備した一眼 (レフ) フィルムカメラ向けに開発された、フランスの老舗光学メーカーP.Angenieux Paris社から1950年に発売された、世界初の広角レンズ「RETROFOCUS TYPE R1 35mm f/2.5」です。

ミラーボックスやプリズムを装備した一眼 (レフ) フィルムカメラ向けに開発された、フランスの老舗光学メーカーP.Angenieux Paris社から1950年に発売された、世界初の広角レンズ「RETROFOCUS TYPE R1 35mm f/2.5」です。

1950年当時、前後のタイミングで登場していた有名処の一眼 (レフ) フィルムカメラは、既にミラーボックスとプリズムを内蔵していました。

↑上に挙げたのは当時の有名処のフィルムカメラです。

❶ 旧東ドイツIhagee製「Exakta Varex VX」(1951年発売)

❷ スイスPignons S.A.製「ALPA-REFLEX mod.II’」(1946年発売)

❸ イタリアRectaflex S.p.A.製「RECTAFLEX series 3000」(1949年発売)

❹ 旧西ドイツZEISS IKON製「CONTAX S」(1949年発売)

←例えば㊧は❶「Exakta Varex VX」の当時の取扱説明書からカメラボディのカット図を抜粋したものですが、そこに赤色矢印を記入して「バックフォーカス」と言う言葉の意味を示しています。

←例えば㊧は❶「Exakta Varex VX」の当時の取扱説明書からカメラボディのカット図を抜粋したものですが、そこに赤色矢印を記入して「バックフォーカス」と言う言葉の意味を示しています。

バックフォーカス:後玉端 ↔ フィルム面までの距離

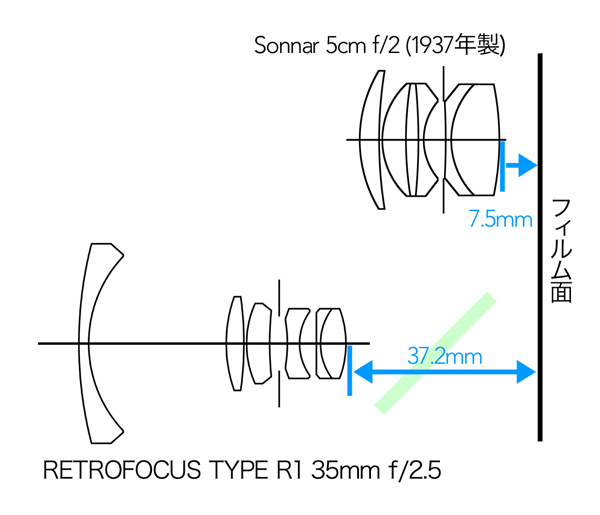

するとこ赤色矢印で指し示している箇所の空間に鎮座してしまったミラー (ボックス) 或いはその上に位置するプリズムやウェストレベルファインダーなどの「空間/体積」の分だけ、オールドレンズの後玉端からの距離「37.2㎜」分、増してしまったことを表しています (一例)(汗) ↑上の模式図は、戦前〜戦中に主流だったレンジファインダーカメラと、戦後に登場したミラーボックスを内蔵する一眼 (レフ) フィルムカメラのバックフォーカス (ブルー色の矢印の距離) を対比した図です。上がレンジファインダーカメラの場合で、下がミラーボックスを装備した一眼 (レフ) フィルムカメラの場合を想定しています。

↑上の模式図は、戦前〜戦中に主流だったレンジファインダーカメラと、戦後に登場したミラーボックスを内蔵する一眼 (レフ) フィルムカメラのバックフォーカス (ブルー色の矢印の距離) を対比した図です。上がレンジファインダーカメラの場合で、下がミラーボックスを装備した一眼 (レフ) フィルムカメラの場合を想定しています。

それぞれのフィルムカメラに装着する例として、光学系構成図をあてがい、後玉端からフィルム面までの距離 (つまりバックフォーカスのこと) がイメージできるよう、真横から見た時のイメージとして作図しています (右端の黒色の縦線は、フィルム面を表します)。

◉ フランジバック

レンズマウント面から撮像面 (フィルムカメラならフィルム印画紙面でデジカメ一眼/ミラーレス一眼ならば撮像素子面) までの距離

◉ バックフォーカス

光学レンズの後玉端から撮像面 (フィルムカメラならフィルム面でデジカメ一眼/ミラーレス 一眼ならば撮像素子面) までの距離

「L39マウント規格」の「Sonnar 5cm f/2」をレンジファインダーカメラに装着した時、後玉端→フィルム面までの距離は上図のとおり「7.5㎜」になり、この距離を指してバックフォーカスと呼びます。

一方戦後に本格的に登場した、フィルム面の直前にミラーボックスを備えた一眼 (レフ) フィルムカメラの場合は、そのミラーボックス (上図のグリーン色の部分) がシャッターボタン押し下げ後に、ミラーアップしたままになるかどうかにかかわらず、バックフォーカス=37.2㎜になりました。

それはミラーを避けた位置に後玉端が来る必要があったからですね。従って戦前〜戦中はレンジファインダーカメラ向けの広角レンズは、フィルム面までの距離が短い為、標準レンズ域の光学設計を工夫することで、広角レンズ域まで対角画角を広げることが実現できていたのです・・これは各群の曲率と厚みを訂正するだけで、対角画角を広げられるワケです。

然しミラーボックスを避けるべく、凡そ3cmものバックフォーカス延伸を図るには、そのような光学設計の工夫だけでは不可能な状況に陥っており、広角レンズ域専用の新たな光学設計の発明が希求されていたと言う背景なのです(汗)

結果、戦前~戦中にはどのような広角レンズが存在していたのかと言えば、以下のようになります (ほんの一例)。

↑もちろんこれだけではなくたくさんあります・・。

❶ 旧西ドイツErnst Leitz Wetzlar製「Elmar 3.5cm f/3.5 (L39)」(3群4枚テッサー型光学系)

❷ 旧東ドイツCarl Ziess Jena製「Biogon 3.5cm f/2.8 (CRF)」(4群7枚変形トポゴン型光学系)

❸ 旧東ドイツCarl Zeiss Jena製「Topogon 25mm f/4 (CRF)」(4群4枚トポゴン型光学系)

❹ 旧西ドイツErnst Leitz Wetzlar製「Summaron 3.5cm f/3.5 (L39)」(4群6枚ダブルガウス型光学系)

既に戦前~戦中はこのように数多くの広角レンズ域モデルが顕在していました。とろこがこれらのマウント規格を見れば分かりますが、全てレンジファインダーカメラ向けのマウント規格なので、フランジバックもバックフォーカスも短い距離になります。

この時、その短いバックフォーカスの距離を前提として実装していた光学系は、ご覧のようにテッサー型であったり、トポゴン型、或いはダブルガウス型だったりします。

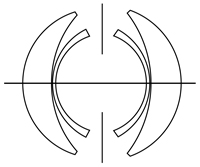

つまりトポゴン型を除いてテッサー型やダブルガウス型と言う「標準レンズ域の光学設計を工夫することで対応できていた」ことが分かります。また一方のトポゴン型は絞り羽根を境界にして、ほぼ前後対称 (左右対称) に近い光学設計として造られていました (㊨光学系構成図は当時の特許出願申請書掲載図からトレースしたトポゴン型)。

つまりトポゴン型を除いてテッサー型やダブルガウス型と言う「標準レンズ域の光学設計を工夫することで対応できていた」ことが分かります。また一方のトポゴン型は絞り羽根を境界にして、ほぼ前後対称 (左右対称) に近い光学設計として造られていました (㊨光学系構成図は当時の特許出願申請書掲載図からトレースしたトポゴン型)。

このような状況が前述したバックフォーカス「7.5㎜」と「37.2㎜」の違いなのです!(汗)

従って、冒頭のミラーボックスやプリズム、或いはウェストレベルファインダーに対応できるバックフォーカスを有する「新たな光学設計を時代が希求していた」ことに納得いくと思うのです。

すると誰が考えても「ならばバックフォーカスを延伸する何かを、光学系の中に追加すれば良い」と言う着想に至るのは至極自然な話です(笑)

今現在で言う処の「レトロフォーカス型光学系」と言う、広角レンズ域の光学設計を特に意識的に設計したタイプが登場した背景には、このようなバックフォーカス延伸に迫られてしまった時代の流れがあったことを、知る必要が先ずありますね。

・・この認識が大前提になります!

レトロフォーカス型の語源である「RETROFOCUS」は、フランス語の「rétro (後退)」と「focus (焦点)」を組み合わせた造語であり、フランス語では「レトロフォーキュス」のような発音になります。ここまでの解説から、狙っている概念は「焦点を後方に延伸させること」ですね。

そもそもこの「RETROFOCUS」は今回扱うオールドレンズのモデル銘にすら含まれている為、当然の如く「商標登録されている」ワケですが、後の時代にあまりにも多くの光学メーカーがこの概念を採用した結果、このコトバ (商標) だけが独り歩きを始めてしまい(笑)、今や広角レンズ域の代名詞的な光学設計を示す用語として普及しています。

然し実はそこに混同を招く要素が隠されており、真に「レトロフォーカス」のコトバを認識できているかが試されます(汗) 前述のとおり「焦点を後退させる」状態説明を表すコトバですから (造語ですが)、テッサー型のような一意の特定する光学系のカタチ (型) に同義ではありません(汗)

この点を正しく認識している人が、まだ少ないように思いますね・・(汗)

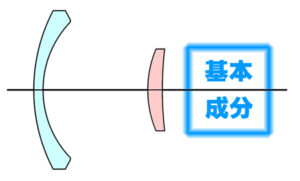

←ここまでの解説から導き出される答えは、㊧図のような模式図になります。「基本成分」と言う光学設計に対して (その多くは既知の完成した光学設計) その焦点を後玉のさらに後方に延伸させる目的として (ミラーボックスやプリズムなどの空間の分だけ伸ばす必要から)「基本成分」の前に 色付した凹レンズ系、或いはその間に挟まれる 色付した凸レンズ系と言う「前衛配置の光学ガラスレンズが介在する」光学設計を指して (その結果、焦点位置が後方へ延伸してしまうから) レトロフォーカスと呼ぶ「概念」であることが、先ずは第一義です。

←ここまでの解説から導き出される答えは、㊧図のような模式図になります。「基本成分」と言う光学設計に対して (その多くは既知の完成した光学設計) その焦点を後玉のさらに後方に延伸させる目的として (ミラーボックスやプリズムなどの空間の分だけ伸ばす必要から)「基本成分」の前に 色付した凹レンズ系、或いはその間に挟まれる 色付した凸レンズ系と言う「前衛配置の光学ガラスレンズが介在する」光学設計を指して (その結果、焦点位置が後方へ延伸してしまうから) レトロフォーカスと呼ぶ「概念」であることが、先ずは第一義です。

この時、これら 色付した凹レンズ系が必ず存在することが大前提になりますが、かと言って次の (第2群の) 色付した凸レンズ系の必要性は、そもそもその次に来る「基本成分」の性格によって変わる為、必ずしも全てに該当しません (つまり 色付した凹レンズ系だけしか存在しないレトロフォーカス型も実際に顕在する)。

その上で特にレトロフォーカス型光学系を実装してきたオールドレンズの写りを見た時に、フレア感が強いとかコントラストが低いとか、甘い写りだとか、そういう画一的なコトバの表現で即座に納得してしまい、そういうオールドレンズなのだと思いこんでしまう前に、もう一度真摯な気持ちで考察し直す必要が、少なくともあるのでは・・ありませんか???

これは、レトロフォーカス型光学系は「必ず基本成分を含む」点に着目さえできれば、そういう画一的な物差しで測ってしまうことに、逆に抵抗感が強くなる・・点を申し上げているのです。

例えば今回扱ったモデルはまさに本家レトロフォーカス型を実装していますが(笑)、その基本成分は3群4枚エルマー型光学系です! エルマー型を基本成分に持つなら、どうして解像感を確保した写りとして写真が撮れないのでしょうか???

・・そういう捉え方をしましょう、と申し上げているのですッ。

するとその疑念は最終的に、光学設計の問題ではなく、過去メンテナンス時の整備者の不始末ではないかとの憶測にすら盛り上がっていきます(笑) そういう考え方も必要だと思いますね。

そもそも当時1950年に世界初のマクロレンズとして、旧西ドイツはKamerabau-Anstalt-Vaduz製「Kilfitt-Makro-Kilar 4cm f/3.5 C」が発売された際、実装していた光学設計こそがエルマー型を採っており、テッサー型ではないのですッ。マクロレンズですから、最低限中心領域の画質は解像度優先で光学設計されていることが簡単に妄想できます。

このエルマー型光学系は、光学系全体のシステムとして括るなら「3群4枚テッサー型光学系」の範疇に含まれますが、絞り羽根の位置がこの両者間で違うので、光学設計の概念がまるで違うことに気づく必要があります・・だから「カタチ」から入るなと言っています。

・・今このページをご覧の皆さんは、既にその注目すべき相違点を、ご存知でしたか???(汗)

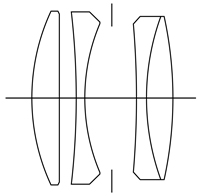

↑上の光学系構成図は、㊧:1902年特許出願申請書内の掲載図面から当方によるトレースした図で3群4枚テッサー型光学系です。一方 ㊨:1958年時点のErnst Leitz Wetzlar製標準レンズ「Elmar 5cm f/3.5」の特許出願申請書内掲載図面からの当方トレース図で、3群4枚エルマー型光学系です (解説用に年代的な時系列を無視して紹介しています)。

ご覧のとおり、テッサー型 (㊧) では光学系第2群の両凹レンズの次に「絞りユニット」が来ていますが、エルマー型 (㊨) では第1群前玉の次に来ているのが分かります (黒色縦線が絞り羽根の位置を表す)。

結果、絞り羽根を境にした時の「光学系前後群でのパワーバランス」が激変し、特に後群側で入射光の収光をどのように制御するのかに違いが現れている設計なのだと理解できるのです・・当方ではこの論理を基に「テッサー型とエルマー型は同一に非ず」と受け取っているのです。

これが光学系全体の「光学システム (カタチ)」として受け取るのか、絞り羽根の位置を勘案した「前後群のパワーバランス」として捉えるのかの違いを表しているのですが、前者のように「カタチから光学系構成を捉えようとすると、視えなくなってしまう」危惧として、今語っています。

つまりエルマー型は (マクロレンズにすら数多く採用されている以上) 中心領域の解像度を確保でき、且つ外縁に向けた (或いは外縁からの) 光線制御に有利な光学設計であるのは、まさに光学系後群側が2つの群で構成されているからですね!(笑)

・・こんな至極簡単な話を、どうしてちゃんと見ようとしないのでしょうか???(汗)

◉ 集光/集束

光を (1点に) 集める物理的現象そのものを指し、虫眼鏡の原理に同じ

◉ 収光/収束

光を集める内容の全般を含み、且つ光学設計の中でどのように光を制御していくかに係る作業を指す

すると今回扱ったモデルの光学設計を考察する時、捉え方が変わることをこれから説明していきます。

すると今回扱ったモデルの光学設計を考察する時、捉え方が変わることをこれから説明していきます。

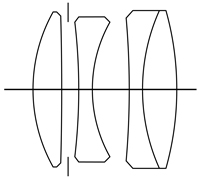

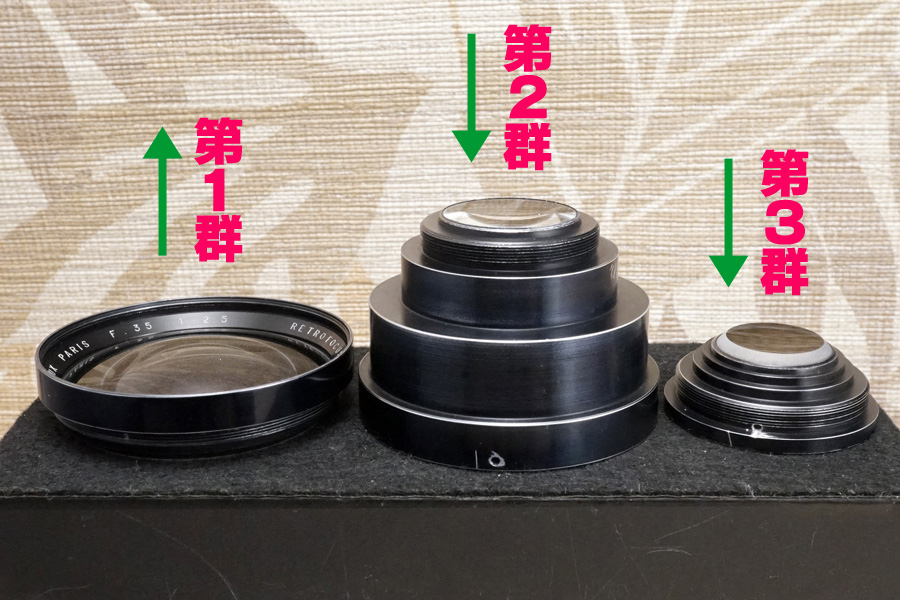

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

各群の性格の違いが分かり易いよう、各群を着色して掲載しています。「基本成分」を表す群をグリーンに 色付し、レトロフォーカス型光学系を表す要素の群を 色付と 色付の2つに分けて着色しています。

「基本成分」はご覧のように、前述エルマー型 (㊨) と同じで「前玉の次に絞り羽根が来ている」ことが分かります (黒色縦線が絞り羽根です)。従ってこのモデルの「基本成分」はテッサー型ではなく、エルマー型と言う表現が「ゴ~~~ルッ!」です(祝)

ではその絞り羽根の位置の変化で、テッサー型とエルマー型は何がどう変わるのでしょうか???

テッサー型は絞り羽根の前に位置する光学系前群が「凸レンズ系 (前玉)+凹レンズ系 (第2群)」の配置になりますが、エルマー型は「凸レンズ系 (前玉)」だけです。

この違いによって両者の性格はガラッと変わり、テッサー型がその入射光の経路として、対角画角を限定してしまっている点で・・何故なら、前玉の次の第2群に両凹レンズが来ている為、光路を拡散しているから・・絞り羽根を通過してきた透過光の収光制御 (つまりは収差補正の仕事) は、光学系後群の2枚貼り合わせレンズ1つの塊だけに減じられています(汗)

一方のエルマー型は、前玉の凸レンズ系1つにだけに限定した結果、入射してくる光線の対角画角が物理的に広がっていることを意味し、絞り羽根を通過してきた透過光の収光制御には「後群側で2つの塊として収光制御できる」と言う恩恵を受けているのです。

この指摘は、何を隠そうLeitz/Leica在籍時のMax Berek (マックス・べレク) 氏の特許出願申請書内記述で、当方は初めて知りました!(驚) 逆に言うなら、ネット上で的確にテッサー型とエルマー型の違いを語ってくれているサイトが・・何処にも無かったのです(涙)

・・テッサー型の欠点は、対応画角が限定されてしまう光学設計を採っている点です!

どのサイトを眺めても、テッサー型もエルマー型も一緒くたの扱いで、ちゃんと説明づくでその相違点を挙げてくれていたサイトがありません! 然し灯台下暗しで(笑)、実はその『教本』は特許出願申請書だったのです・・(笑)

・・あぁ~、ベレク様ぁ~!(祈)

結果、エルマー型は後群側で1つの群だけで収光制御するテッサー型とは、根本的に収差補正の次元が違っていることを・・ご理解頂けたでしょうか(汗)

要は後群側の収差補正レベルを最大限に優先した結果、今回のモデルが採用した「基本成分」がテッサー型ではなく、エルマー型を採用した本質的な『根拠』なのだと当方は捉えているのです。従っていくらレトロフォーカス型を考察しているのだとしても、先ずは「基本成分」ありきで捉えていく必要性が高いことが、ご理解頂けたでしょうか。

・・次にレトロフォーカス型である要素、前衛配置について探っていきます。

再び㊨光学系構成図を掲示します。レトロフォーカス型を体現させる目的で、第1群前玉に「凹メニスカスレンズ」と言う負の要素を配置しています (㊨光学系構成図 色付部分)。これによって取り込んだ入射光は「発散」の方向に光線が一度拡散していきます。次に第2群の「両凸レンズ ( 色付部分)」によって拡散した光線を再び集光した上で、 色付エルマー型の前玉に当たる第3群に渡していきます。本来のエルマー型であればこの第3群が前玉であるべき処、焦点を後方に延伸させたいが為に、ワザと故意に (それだけの目的のためだけに) 光学ガラスレンズ群を「基本成分」の前に前衛配置させている光学設計概念が・・レトロフォーカス型光学系・・という説明に、ようやくご納得頂けるでしょうか(笑)

再び㊨光学系構成図を掲示します。レトロフォーカス型を体現させる目的で、第1群前玉に「凹メニスカスレンズ」と言う負の要素を配置しています (㊨光学系構成図 色付部分)。これによって取り込んだ入射光は「発散」の方向に光線が一度拡散していきます。次に第2群の「両凸レンズ ( 色付部分)」によって拡散した光線を再び集光した上で、 色付エルマー型の前玉に当たる第3群に渡していきます。本来のエルマー型であればこの第3群が前玉であるべき処、焦点を後方に延伸させたいが為に、ワザと故意に (それだけの目的のためだけに) 光学ガラスレンズ群を「基本成分」の前に前衛配置させている光学設計概念が・・レトロフォーカス型光学系・・という説明に、ようやくご納得頂けるでしょうか(笑)

従ってレトロフォーカス型光学系を実装するオールドレンズの描写性能を語る時、光学系全体としてだけ捉えて語っている場合は「本質を視ていない」ワケで、それは「基本成分」とレトロフォーカス型の関係性 (つまり前衛配置との関連性) をちゃんと追求できていなからと指摘できます(笑)

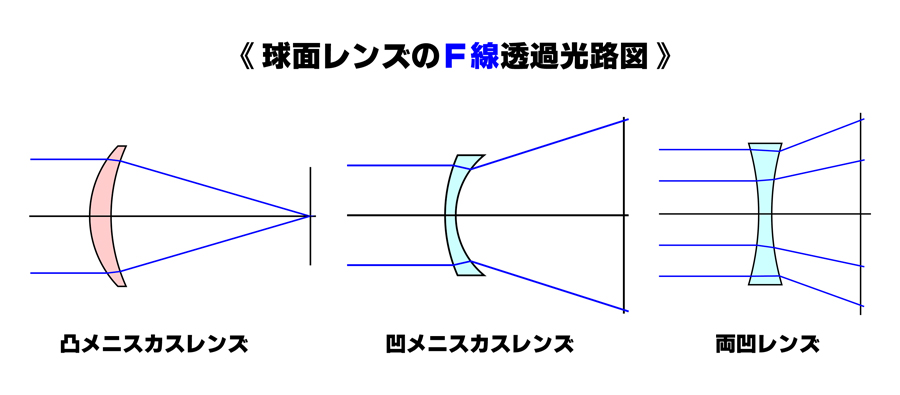

↑上に挙げたのは球面レンズの中の「凸メニスカスレンズ (㊧)・凹メニスカスレンズ (㊥)・両凹レンズ (㊨)」に於けるF線 (輝線) が透過する際の光路図です。このような光路として光線が各レンズを透過していくので、集光する凸メニスカスレンズ (㊧) の一方で、発散する凹レンズ系 (㊥と㊨) の光路の違いが分かると思います。特に入射光が光学ガラスレンズに照射した時、その湾曲面 (曲率) の違いによって屈折角度が変わっていく様子も確認できると思います。

↑上に挙げたのは球面レンズの中の「凸メニスカスレンズ (㊧)・凹メニスカスレンズ (㊥)・両凹レンズ (㊨)」に於けるF線 (輝線) が透過する際の光路図です。このような光路として光線が各レンズを透過していくので、集光する凸メニスカスレンズ (㊧) の一方で、発散する凹レンズ系 (㊥と㊨) の光路の違いが分かると思います。特に入射光が光学ガラスレンズに照射した時、その湾曲面 (曲率) の違いによって屈折角度が変わっていく様子も確認できると思います。

すると前述のとおり今回のモデルで言うなら、光学系第1群前玉の凹メニスカスレンズを透過した光線が発散に向かうのが分かり、次の第2群両凸レンズで集光してから、第3群以降「基本成分」である 色付要素エルマー型に、光線を「一度集光させてから渡している」光路が見えてきます。

このように「発散→集光」と言うメカニズムを「基本成分」の前衛配置として設置させている概念こそが、レトロフォーカス型光学系の本質であり (焦点を後方に延伸させる為だけに、余計なことを追加している) 究極的にヤッている内容は「純粋に焦点位置を後方に延伸させているだけ」と言う、お粗末なシステムなのです(汗)

従って「レトロフォーカス型光学系」・・但し〇群〇枚と、一意の形態として捉えることができない・・を定義しようとすれば、次のようになります。

❶ 焦点を後退させて、バックフォーカスを延伸させる目的で開発された光学設計。

❷ その目的の為に、凹レンズ系要素を最低1枚必ず前衛配置とする。

❸ 基本成分に、独立した完成した光学設計を当てる必要がある。

❹ この光学システムの対象は、広く広角レンズ~標準レンズにまで跨る。

❺ 同じ広角レンズ域でも、左右対称型の光学設計とは全く思想が異なる。

❻ 結果、前衛配置したレンズ要素からの収差の影響を強く受けてしまう。

・・このような定義になるのではないでしょうか。

すると特に❺を意識すれば、前述したトポゴン型やその発展系などの左右対称型の光学設計では、そもそもバックフォーカスの延伸という思想を体現できない為、レトロフォーカス型の概念には含まれないことが分かります。

このことから、一概に広角レンズと言っても、必ずしもレトロフォーカス型ありきの光学系を実装しているとは限らないことを留意する必要が起きますね。

また❷の点から「最低限」のコトバの重みとして、そこには「負の要素=凹レンズ系」との等式が物理的に成り立つ為、その要素全体として「負」に該当するなら、単独の1枚の光学ガラスレンズでも、2枚貼り合わせレンズであっても良いことになります。

従って後でご紹介する戦前の一時期に流行ったテクニカラーシステムで採用されていた、2つのダブレット化レンズが前衛配置でシステム化されていた光学設計も・・当然ながらレトロフォーカス型の範疇に捉えられれるとの納得感に到達できるのです(汗)

また❸について指摘するなら「基本成分」が完成形ではなかった場合、それはそもそも前衛配置した凹レンズ系の「負の要素」に対する収差補正に限界を超えてしまう為、そもそも光学設計として成り立たないことから、多くの場合で完結した「基本成分」が配置されているハズとの憶測に成らざるを得ず、その方向から実装光学系を探る手法も正論という話になります。

そこに❻が追い打ちをかけてくるので(怖)、むしろ「基本成分」の重要性は黙っていても高くなるのが道理です。それは「基本成分」自らの収差補正に務める以上に、実は前衛配置したレンズ群からの収差の影響まで見据えて、改めて収差補正に臨まなければ宿命を持つのが・・レトロフォーカス型の運命だからです!(涙)

最後に❹が最も巷で認識の齟齬を生んでいる内容です。レトロフォーカス型の『概念』を正しく認知しない限り、正しく光学設計、ひいては実装光学系の真の姿を捉えられないことがあります。詰まる処、光学系構成図を『カタチ』としてだけ捉えてしまうと見誤ることが多いので、要注意なのです (前述のテッサー型とエルマー型の話を指しています)。

・・如何ですか??? 無事にここまで因数分解できましたでしょうか(笑)

…………………………………………………………………………

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。さらに中心部=外周部の厚みが均等であるレンズを指して「均厚レンズ」と呼びます。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学ガラスレンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

さらに光学ガラスレンズの硝材として分類する時、大きく2種類に大別でき、 色付のクラウンガラスと、 色付のフリントガラスに別れます。これら硝材は「ソーダガラス分類:クラウンガラス」と「鉛ガラス分類:フリントガラス」とも言い換えられます。屈折率:1.60nd前後を境界とし、さらにアッベ数:50vdを境にして二分される硝材を指して、クラウンガラス (屈折率:1.60nd以下/アッベ数:50vd以上) またはフリントガラス (屈折率:1.60nd以上/アッベ数:50vd以下) と呼びます。

硝材なので、精製された堆積物である合成石英ガラスの塊であり、そこから機械研削と研磨を施して削り出されたガラスを指して、光学ガラスレンズと呼びますね(笑)

逆に言うなら、光学ガラスレンズのコバ端が透明ではなく濁っているのがその『証拠』であり「堆積物だから」です(笑) だから硝材から削り出す工程で使う研削機械設備 (ポリッシャー) を見ると、必ず円形板が回転する仕組みで作られているワケですね。

従って硝材はアモルファス状態であり、結晶格子を持たない粒子が不規則に密集した固体の状態である「非結晶質=アモルファス=光学ガラスレンズ」という話になります。

…………………………………………………………………………

wikiも含めて巷で語られているレトロフォーカスの概念説明と共に、その発展経緯と発祥起源についてここから説明していきます。先ずは今回扱うモデルに実装している光学設計の発明です。光学設計の具体的な話は、もぅ前のほうで十分説明したので、ここでは純粋に発明起源を手繰ります。

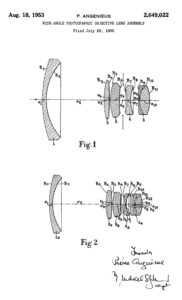

←『US2649022A (1950-02-17)』米国特許庁宛て出願

←『US2649022A (1950-02-17)』米国特許庁宛て出願

P.Angenieux Paris在籍Pierre Angénieux氏発明案件。

創業者自身が光学設計技師なので、そのままの名前で創業したフランス屈指の老舗光学メーカーP.Angenieux Paris社の創業者「Pierre Angénieux (ピエール・アンジェニュー)」氏による、今回扱ったモデルの特許出願申請書です。

特許出願申請書の申請と同時に量産化された製品も発売している気の入れようです(汗)

この点については旧東ドイツ側Carl Zeiss Jenaが、1948年頃から既にレトロフォーカス型の光学設計の開発をスタートしていたようですが、紆余曲折を経てしまった結果、最終的に1953年の特許出願申請書の提出と共に「量産品」の発売に至っています。

つまり当方の基準は「あくまでも特許出願申請書の出願日」であり、合わせて製品の登場とはプロトタイプなどではなく「量産品」を以て捉えています。そのような基準に据えないと、実証試験時の一次資料の存在有無によって、登場時期に遡る際に齟齬が生まれるからです(笑)

←例えば㊧図のように「基本成分」に3群3枚トリプレット型光学系を持ってきたレトロフォーカス型の光学設計の場合、その前衛配置は 色付した凹レンズ系だけと言う話になり、実際にそういう4群4枚レトロフォーカス型光学系と言う発明があったりします(笑)

←例えば㊧図のように「基本成分」に3群3枚トリプレット型光学系を持ってきたレトロフォーカス型の光学設計の場合、その前衛配置は 色付した凹レンズ系だけと言う話になり、実際にそういう4群4枚レトロフォーカス型光学系と言う発明があったりします(笑)

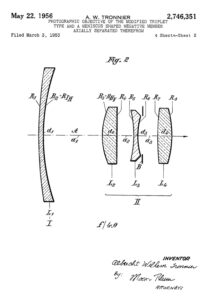

←『US2746351A (1952-03-05)』米国特許庁宛て出願

VOIGTLÄNDER在籍時のAlbrecht Wilhelm Tronnier氏発明案件

彼の有名な「Albrecht Wilhelm Tronnier (アルブレヒト・ヴィルヘルム・トロニエ)」氏が発明したレトロフォーカス型ですね!(祈)

注意深い人なら気づきますが、この㊧図は「Fig.2」になっている為、本来特許出願申請書を申請した目的を達する別の「Fig.1」が存在すると推定できます (実際出願番号をクリックするとそのFig.1の図が現れる)(笑)・・要は一言で言ってしまえば凹レンズ系1枚の前衛配置だけでは、トリプレット型の欠点を補えないことをトロニエ氏は説明する目的で「Fig.2」を敢えて実施例として計算づくで掲示しています(汗)

このように「凹レンズ系+ (凸レンズ系+) 基本成分」とのレトロフォーカス型の概念さえ理解できれば、まるで因数分解の如く光学系構成図を見ただけで掴むことができますョね???(笑)

従ってその時こそ「基本成分が〇〇だから、もっと鋭い描写で写って良いハズだ」との疑念に辿り着けるワケで、そうやって自分が所有する広角レンズの光学系を捉えようとする気持ちが現れるだけでも、意外にも慈しみの思いが増すかも知れませんョ(笑)

さらにここからどんどん時系列的に遡っていって『レトロフォーカス型概念の始祖』を探っていきます (そうすることでレトロフォーカス型概念を確実に捉えます)(笑)

←『US2341385A (1941-11-06)』米国特許庁宛て出願

←『US2341385A (1941-11-06)』米国特許庁宛て出願

EASTMAN KODAKCO.在籍Rudolf Kingslake氏、及びPaul W.

Stevens氏両名による発明

再び3群4枚エルマー型光学系を基本成分として、純粋に凹メニスカスレンズを1枚だけ前衛配置にしたシンプルなレトロフォーカス型ですが、この発明案件の「基本成分」は、その絞り羽根の位置から当方的にテッサー型と言うよりも、エルマー型としての受け取りに成らざるを得ません(汗)

この発明が実際に製品化されたかどうかまでは調べていませんが、確かにテッサー型の欠点である対角画角対応能力の限界を超越する意味では、負の要素である凹メニスカスレンズを1枚前衛配置させただけで入射光の取り込み範囲が改善できますが、その影響をモロに被ってしまい、後群側にムリが来ているのが分かります(笑)・・それは前衛配置の凹メニスカスレンズのサイズに対し後群側の大きさと曲率から、バックフォーカスに限界を生ずるからです(汗)

実際この特許出願申請書内記述では、バックフォーカスの延伸には限りがあるものの、焦点を後方に延伸させる目的は達せられていると語っています。

然しあくまでもこの発明案件には「逆望遠型」との着想点についての記載が確認でき、1950年の「レトロフォーカス」以前に既に存在していた同じ概念として認知できる点として、純粋に挙げているにすぎません (この光学設計の是非を問題視していません)(祝)

・・さらに遡ります!

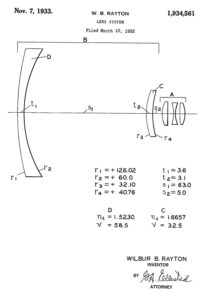

←『US1934561A (1932-03-10)』米国特許庁宛て出願

←『US1934561A (1932-03-10)』米国特許庁宛て出願

BAUSCH & LOMB在籍Wilbur B. Rayton氏発明案件

こちらも同じように3枚玉トリプレット型を「基本成分」としたレトロフォーカス型に仕上げる為に、前衛配置で凹メニスカスレンズ1枚と凸メニスカスレンズ1枚を組み合わせた光学設計です。

前に説明したトロニエ氏の発明よりも凸メニスカスレンズの前衛配置が1枚多い分、トリプレット型の欠点を補えそうですが、実は第1群前玉と第2群の間が長く、逆に収差課題を残す要因になっています。

BAUSCH & LOMB社は戦前に於けるカナダの眼鏡メーカーだった為、実際光学レンズの製品化には至っていません。さらにこの光学設計を採用した製品が実際に発売されたのかも分かりません。

・・まだまだ出てきますッ!(笑)

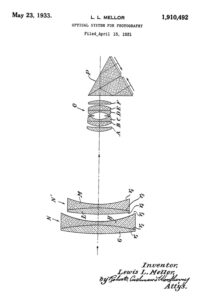

←『US1910492A (1931-04-15)』米国特許庁宛て出願

←『US1910492A (1931-04-15)』米国特許庁宛て出願

TECHNICOLOR社在籍Lewis L. Mellor氏発明案件

巷のネット上解説で遡ることが多い「TECHNICOLOR」技術の中で開発された光学設計ですが、こちらは本家本元Technicolor Motion Picture Corporationによる開発経緯の中で申請された特許出願申請書であり、いわゆる「カラー版ハリウッド映画」の始祖的発明です。

プリズムを透過させてRGB別のフィルム3本を用意しておいて、現像時に合成させてカラー映像化させる手法で「風と共に去りぬ」などにも使われています。「基本成分」にダブルガウス型を据えているのが分かり、しかもそのレトロフォーカス型の仕上げには「2つのダブレット化された凹メニスカス系を前衛配置する」徹底的な色ズレの解消を狙っているのが分かり、だからこその最後部のプリズム・・たる所以です(笑)

結局プリズムのスペース確保が必要なのに合わせて、そのプリズムの屈折まで勘案する為にバックフォーカスの延伸が大前提だったことが分かります。

その意味では、もしも「TECHNICOLOR」をレトロフォーカス型の始祖的光学設計として充てがうなら、こちらが製品版の光学設計のほうが最終形と捉えるのが筋ではないかと思いますね (実際に映画フィルムに使われていたから)(笑)

しかしこの光学設計で注目すべきは「基本成分」のほうになります。何を隠そう、この光学設計は4群6枚オピック型光学系だからです。するとさらなる深掘りに迫られます(汗)

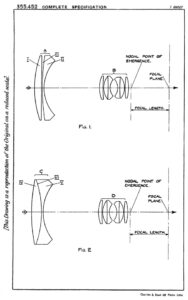

←『US1955590A (1930-07-12)』米国特許庁宛て出願

←『US1955590A (1930-07-12)』米国特許庁宛て出願

KAPELLA LTD在籍Horace W. Lee氏発明案件

非常に多くの光学設計発明案件の中で、数多く参照される発明を手掛けている「KAPELLA LTD」の創設者たるHorace W. Lee (ホレス・ウィリアム・リー) 氏本人による発明案件です。

おそらくこの発明案件を基に前述TECHNICOLOR社の映画撮影技術に繋がっていると妄想しますが、まだそこまで詳しく探っていません。

当方はこのオジサンも大好きで(笑)、㊨写真はTaylor, Taylor & Hobson社に在籍していた頃の撮影のようです。実はこのLee氏が発明した光学設計は、後にLudwig Jakob Bertele (ルートヴィッヒ・ヤコブ・ベルテレ) 氏やAlbrecht Wilhelm Tronnier (アルブレヒト・ヴィルヘルム・トロニエ) 氏などが開発した光学設計の「参照発明案件」として数多く特許出願申請書に申告されているのがリアルな現実で、その先見性は本当に卓越しています。

当方はこのオジサンも大好きで(笑)、㊨写真はTaylor, Taylor & Hobson社に在籍していた頃の撮影のようです。実はこのLee氏が発明した光学設計は、後にLudwig Jakob Bertele (ルートヴィッヒ・ヤコブ・ベルテレ) 氏やAlbrecht Wilhelm Tronnier (アルブレヒト・ヴィルヘルム・トロニエ) 氏などが開発した光学設計の「参照発明案件」として数多く特許出願申請書に申告されているのがリアルな現実で、その先見性は本当に卓越しています。

この発明案件も同じで、バックフォーカスを延伸させる狙いには、この光学システムの後方に別のモノが介在することを想定しているからであり、前述TECHNICOLOR社映像フィルム現像時に合成する考え方に活かされているように受け取られます。

逆に視るなら、TECHNICOLORの開発目的であるカラー版映画撮影用と言う用途から考えるに、その解像度の確保が最優先課題だったハズです。特にレトロフォーカス型の欠点にも成り得る前衛配置する凹レンズ系の外縁部から届くフレア制御に、おそらく光学設計者は悩まされることになります。その時このような映画撮影用とすれば、そもそも静止画ではない動画の世界なので、とにかく中心部の解像感を担保させるが為に、徹底的な球面収差・コマ収差補正に務める必要性に駆られるハズです。それが前のほうに掲出したTECHNICOLOR社の発明に於ける「第1群前玉と第2群の両方を2枚貼り合わせレンズ化させてくる着想」に結びついていることが理解できます。

従ってTECHNICOLOR社の発明には、このLee氏の発明案件が大きく影響していることは否めません。当然ながらその特許出願申請書内記述にもバックフォーカスの延伸が記されており、合わせて「逆望遠」との着想に関する記述も確認できています。

wikiも含め、巷で語られている最も古い時代を指す「レトロフォーカス型概念の始祖的発明案件」として紹介されている特許出願申請書です。凡そ1950年から20年遡りましたが、決してレトロフォーカス型の概念発祥が1950年ではなかったことに、ご納得頂けたでしょうか(笑)

ちなみに今回のモデルが登場する以前は、これら焦点を後方に延伸させる手法を指して「逆望遠」と呼称していたようですから、そのコトバが後の時代に「RETROFOCUS」に置き換わっただけと受け取るのが良さそうですね(笑)

…………………………………………………………………………

↑↑上の写真はFlickriverで、このオールドレンズの特徴的な実写をピックアップしてみました。

ピックアップした理由は撮影者/投稿者の撮影スキルの高さをリスペクトしているからです。

(クリックすると撮影者投稿ページが別ページで表示されます)

※各写真の著作権/肖像権がそれぞれの投稿者に帰属しています/上記掲載写真はその引用で

転載ではありません。

❶ 一段目

左端から円形ボケが破綻して滲んでいく様をピックアップしていますが、驚いたことに広角レンズでありながらシッカリ円形ボケが写り込んでいます(汗) これは巷で頻繁に語られる話の中に「絞り羽根が (真円の) 円形絞りだから」との語り草が非常に多いですが、確かに絞りを閉じていった際に (絞り値を上げていった際に) 角ばった開口部の面積/カタチ/入射光量の変化領域が写り込むのは、その時の絞り羽根の開口部のカタチが影響するのは間違いありません。然しそもそも円形ボケが表出するかしないかを決めているのは絞り羽根のカタチではなくて「光学設計の特性」です!

それはこのモデルの光学設計が「球面収差とコマ収差の補正に特にチカラをいれている」一つの証と言っても良いと思うのです。「基本成分」がエルマー型なので解像感を確保できている要素は在るかも知れませんが、多くの場合でレトロフォーカス型の定義に含まれる「凹レンズ系 (+凸レンズ系)」の前衛配置によってフレア制御が必須になる為、必ずしもエルマー型の特徴をそのまま維持できているとは限りません(汗)

従って元来、この前衛配置によって生じ易い二線ボケやグルグルボケなどの要素について、むしろこのモデルの光学設計は「よく球面収差とコマ収差を補正できている」現れではないかと、当方的には受け取っています。。

実写を観る限り少々玉ねぎボケ (円の中心が白く濃く映る) っぽい印象を受けますが(笑)、それにしてもエッジから外れる滲み方が軟らかく溶けていく様子には「流石のシネレンズ会社の貫禄」と言う血筋として写っているように思いますね。

❷ 二段目

この段ではさらに一歩進んで、今度は円形ボケが破綻した次に来る収差ボケについてピックアップしています。前衛配置とそれに見合う「基本成分」との鬩ぎ合いの中で、どのように補正効果を高められているのかが、これら収差ボケでチェックできます。

するとそもそも「球面収差を過剰気味にも、不足気味にも仕向けず、中庸に制御している」ことが特許出願申請書内の記述で示されている為、その結果二線ボケは表出しにくくなります。またグルグルボケは「非点収差とコマ収差に像面収差」の補正の結果として現れると考えますが、このモデルでは特に外縁部のフレア処理を行っている旨の記載があったのが、ちゃんと描写特性として現れていると考えられます (つまりグルグルボケも表出しにくい)(汗)

従って収差ボケながらも、とても素直な滲み方をしていきますが、当方的には特に2枚目と4枚目のような背景ボケに「サワサワと微細な菌糸状の滲み線 (トゲトゲ) を残す収差ボケ」に、ちょっと抵抗感が強いです (要はキモい)(笑)

❸ 三段目

この段では発色性を調べるつもりでピックアップしていますが、たいしてお花を撮ってくれていないので、たいした実写が発見できていません(汗) ワリと素直にナチュラルな誇張的表現に偏重しない印象で受け取れますが、解像感がどうしても今一つなので (或る意味レトロフォーカス型の宿命的な話)、真にナチュラルと言うよりは、少々曖昧な傾向にまとまりすぎているようにも見えます(汗) なお右端はきっとカメラボディ側のフィルター処理で何かヤッていると思いますが、グリーンが転移してしまっています(汗)

❹ 四段目

ここではいつもチェックしている被写体の材質感や素材感を写し込む質感表現能力の高さを確認しています。すると或る意味レトロフォーカス型の宿命的な要素とも言い替えられますが、前群でフレア制御として特に (入射瞳に対する) 上縁/下縁光線の処理について、斜球面収差の補正が十分に抑制できてしまっている結果、実はエルマー型の解像感が相殺されてしまっている傾向が課題になります(汗) さらに十分に球面収差や非点収差にコマ収差補正が制御できていることから、光加減の微妙な反射が・・実は苦手です(汗) むしろより強い光 (それこそ光源) のほうが得意になるのがこのモデルの光学設計の特徴ではないでしょうか・・。

詰まる処、このモデルは金属質やガラス質の表現性が特に苦手ですッ。それは逆の言い方をするなら、もしも動画として映像で映している最中に、それら金属質やガラス質の表現性をサラッとヤリ過ごせなければ、そもそも映像として観ていて辛いハズなのです(笑)・・それ故、Angenieuxは映像サイドの認識で、光を捉えている光学メーカーではないかと強く感じますねッ。

それは別の言い方をするなら、まさに今ドキのデジタルなレンズを想定すれば分かり易いと思います。日常の部屋ン中を撮影しただけなのに、その撮影写真を観た時、普段気にもしなかった金属の置物や、ガラス瓶が置かれている場所に目が行ってしまうのは、解像感ばかり求めた結果の表現性だと当方は感じています。

つまり映像美として捉えるなら、人の眼で見えていないモノ、認知していない箇所は、そのままノッペリしたままで良いのです!(笑) むしろ視るべき場所だけ確実に解像感を「与えられたように」観せていれば良いだけだと思いますね・・(笑)

この点が、どうもそもそもの出発点からしてAngenieux製オールドレンズの大きな大前提になっているように考えられます。

それが質感表現能力の偏重として現れているように感じる理由であり、結果一番右端の実写の方がむしろ正しく写せているような気持ちに向いてしまう・・と言うお話です。

❺ 五段目

エルマー型の解像感に有利な要素の特徴から、動物毛は確実に線として写し込めるのに、人肌感と言う滑らかさや微細な凹凸感を表現する「非常に微かな光加減のコントロール」要素が打ち消されてしまっています(汗) つまりグラデーション表現が苦手な性格が、この段で明確になりました(汗)・・それは後の段で再びチェックしますが、要は人肌感が上手くキレイに写し込めない欠点であり、このモデルには苦手な被写体です。それはカラー成分を256階調のグレースケールに強制的に振り分けてしまう白黒写真で人物撮影すると、その欠点がむしろ落ち着く方向に向かうことからも理解できます。その意味で、ポートレート撮影は、専ら白黒撮影で行うのがこのモデルには良いかも知れません。

これは人物撮影に特化していない点で仕方無しと言う話ですが(汗)、そもそもAngenieux製モデルとしては、どうしても「ピント面のエッジ表現とその直後の背景ボケとのバランス性」と言う、この1セットでおそらく捉えていると考えられる為 (それはまさにシネレンズ界の巨匠だからです)、エッジ表現の極端な輪郭誇張表現を戦術として狙っていないと考えます(汗)

同様に、グラデーション表現は、むしろ恣意的に避けている風が感じられ、むしろノッペリしたグラデーションに収束させてしまうほうが好んでいるようにすら疑念が湧いてしまうくらいです・・これは良い意味として述べていますがッ。結局一つ前の❹の傾向がまるでそのままに現れていると受け取っています。

❻ 六段目

こでは広角レンズと言うことで、普段はピックアップしない風景写真を揃えてきました。観るとさすが広角レンズだけあって「ド迫力」です!(笑) 焦点距離35㎜でこれだけの迫力をシ~ンとして写し込めるのですから、ヤッパリのAngenieux様々ですッ!(祈) 悪く言えば、細かい部分は解像していないのです(笑) 或る意味グラデーションを平坦化できてしまうシ~ンは、お得意なのだと思います!

❼ 七段目

ここではいつもならグラデーション表現のチェックを行いますが、このモデルAngenieux製オールドレンズでは内容がヒックリ返って「コントラストチェック」になってしまいました!(笑) コントラストに違和感を感じないのは、和らげてしまう方向性に、恣意的に光線処理している光学設計だからだと思いますね。前のほうの説明と同じですッ。

特にグラデーション処理、或いはその制御に対して徹底的に光線の波長制御ができてしまっている結果、非点収差やコマ収差の補正制御が十分に実行されており、その結果グラデーションの表現性は破綻してしまいます (細かい光加減を相殺させてしまうから)(汗)

然しこれは映像美の世界では非常に重要な要素であり、映画のワンシーンが静止画で停止してしまうことは稀ですから(笑)、あくまでも「雰囲気として伝われば良いだけ」を重視した画造りであることが肝要なのです!(祈)

その点で、Angenieux製オールドレンズの魅力を語るなら、そういうコントロールが完成しきっている「表現性の賜物」として手に入れるべきであり、そういう嗜好の人向けのオールドレンズなのではないかと思いますね。一つ前の❻の風景画と言い、この段のいつでも違和感なく受け入れられる (むしろそのほうが脳裏に焼き付いてしまう)「仕掛け」と言うのが、このモデルの最大の武器ではないかと思いますねッ!(祈)

❽ 八段目

いよいよクライマックスに入っていきます!(笑) まさにこういうグラデーション関係なしぃ~!みたいなシ~ンこそお手の物です!(笑) この段では実はグラデーションではなく、シンメトリについてチェックするつもりでピックアップしました。よくディストーション抑制されており、実はこれが外縁部からの斜球面収差の補正効果の仕上がりを表しており・・凄いレベルですッ!(驚)

こういうシ~ンに1人ポーズをとって佇むだけで、もう映画のワンシ~ン完成では・・ありませんか???(笑) これ、Angenieuxだからの特技だと思いますね(汗) それは次の段でより確実に明白になりますが、Angenieuxは最終的に「光の捕獲者」ではないかと今回印象を強く持ちました。

光を受け取ってしまっているオールドレンズと言うのは、意外と少ないのですッ。コトバを替えるなら「光に負けない」です! そこに微細な光加減などは、どうでも良いのです!(笑) おそらくピ〜カンの浜辺で撮影しても、Angenieuxならまるで耐えられてしまうと思いますね。その時、浜辺の砂の感触や海の波間の印象は「そのように見えているだけ」で十分なので、エルマー型の解像感張りに出したくなかったのだと思いますね(笑)・・ピエール、恐るべしッ!(怖)

❾ 九段目

もぅこの段で決まりですッ!(笑)(祝) 如何ですか??? これだけ「光」を光として受け取られるオールドレンズって、そうザラに無いですョ・・(汗) 前のほうの❹と❺で金属質やガラス質、或いは人肌感の質感表現能力について、あ~だこ~だ言いましたが、もしもこの段でそれを挙げるなら「このモデルは光線の質感表現能力が凄い」のひと言で決まってしまいます!(笑)

コレ、実は、映画にはとっても重要な要素なのでは、ありませんか???(汗) 当方は映画ではなく動画のほうは興味関心がないのでよく分かりませんが、何だかそう思えるようになりましたね。

結果、実は徹底的に黒潰れに対する耐性が物凄く強いのですッ!(驚) 3枚目の写真でこの帳の中で船の色合いをシッカリ留められているって、オドロキなのです! もちろん一番左端の写真ですら、これだけの明るさの中で負けていない点で、ちゃんと橋も木壁も部屋の中の様子まで移し込めているワケで、ここまで落ち着いて光に対処できている光学設計って、なかなか無いと思うのですョ。皆さんはどのように評価されたでしょうか・・(汗)

要はマクロレンズではないので、例え「基本成分」にエルマー型を採用しようとも、金属質やガラス質、或いは人肌などの非常に細かい光加減については敢えて追求せず、むしろエルマー型の特性を活かした上で外縁部から届く透過光のフレア制御を徹底的に処置した結果、とても素晴らしい光線のコントロールが実現できたのではないでしょうか・・まさに映画のワンシ~ンの世界観です!

…………………………………………………………………………

《モデルバリエーション》

※オレンジ色文字部分は最初に変更になった諸元値の要素を示しています。

前期型:1950年発売

前期型:1950年発売

ローレット (滑り止め) :ホワイトシルバー梨地仕上げ (細かい平目模様)

絞り環:左回り

絞り方式:実絞り

後期型−I:

後期型−I:

ローレット (滑り止め) :シルバー光沢仕上げ (幅が広い平目模様)

絞り環:右回り

絞り方式:実絞り

後期型−II:

後期型−II:

ローレット (滑り止め) :シルバー光沢仕上げ (幅が広い平目模様)

絞り環:右回り

絞り方式:プリセット絞り

最後の「後期型−II」だけが、プリセット絞り方式に内部構造が変化していますし、それに伴い当然ながら鏡筒の製品設計も変わっています (鏡胴ではなくて鏡筒のほうです)。

←㊧は、ネット上で確認できる個体写真を50本ほどピックアップし、製造番号を基にバリエーションをチェックした一覧です。

←㊧は、ネット上で確認できる個体写真を50本ほどピックアップし、製造番号を基にバリエーションをチェックした一覧です。

今回の個体は「後期型−I」に属します。

←おそらく1958年にモデルチェンジして発売されていると考えていますが、絞り環が設定ダイアルに置き換わったモデルが登場します (サテンシルバーとブラック)。以前一度だけオーバーホール/修理ご依頼分で扱いましたが、どうやって完全解体するのかが全く分かりませんでした(汗) この写真の反対側にチャージレバーを装備しますが、その機構部を外すことができず部分解体に限定して整備しました(涙)・・メチャクチャ難しくて大変でした!(涙)

←おそらく1958年にモデルチェンジして発売されていると考えていますが、絞り環が設定ダイアルに置き換わったモデルが登場します (サテンシルバーとブラック)。以前一度だけオーバーホール/修理ご依頼分で扱いましたが、どうやって完全解体するのかが全く分かりませんでした(汗) この写真の反対側にチャージレバーを装備しますが、その機構部を外すことができず部分解体に限定して整備しました(涙)・・メチャクチャ難しくて大変でした!(涙)

…………………………………………………………………………

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。さらに中心部=外周部の厚みが均等であるレンズを指して「均厚レンズ」と呼びます。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学ガラスレンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

さらに光学ガラスレンズの硝材として分類する時、大きく2種類に大別でき、 色付のクラウンガラスと、 色付のフリントガラスに別れます。これら硝材は「ソーダガラス分類:クラウンガラス」と「鉛ガラス分類:フリントガラス」とも言い換えられます。屈折率:1.60nd前後を境界とし、さらにアッベ数:50vdを境にして二分される硝材を指して、クラウンガラス (屈折率:1.60nd以下/アッベ数:50vd以上) またはフリントガラス (屈折率:1.60nd以上/アッベ数:50vd以下) と呼びます。

硝材なので、精製された堆積物である合成石英ガラスの塊であり、そこから機械研削と研磨を施して削り出されたガラスを指して、光学ガラスレンズと呼びますね(笑)

逆に言うなら、光学ガラスレンズのコバ端が透明ではなく濁っているのがその『証拠』であり「堆積物だから」です(笑) だから硝材から削り出す工程で使う研削機械設備 (ポリッシャー) を見ると、必ず円形板が回転する仕組みで作られているワケですね。

従って硝材はアモルファス状態であり、結晶格子を持たない粒子が不規則に密集した固体の状態である「非結晶質=アモルファス=光学ガラスレンズ」という話になります。

![]()

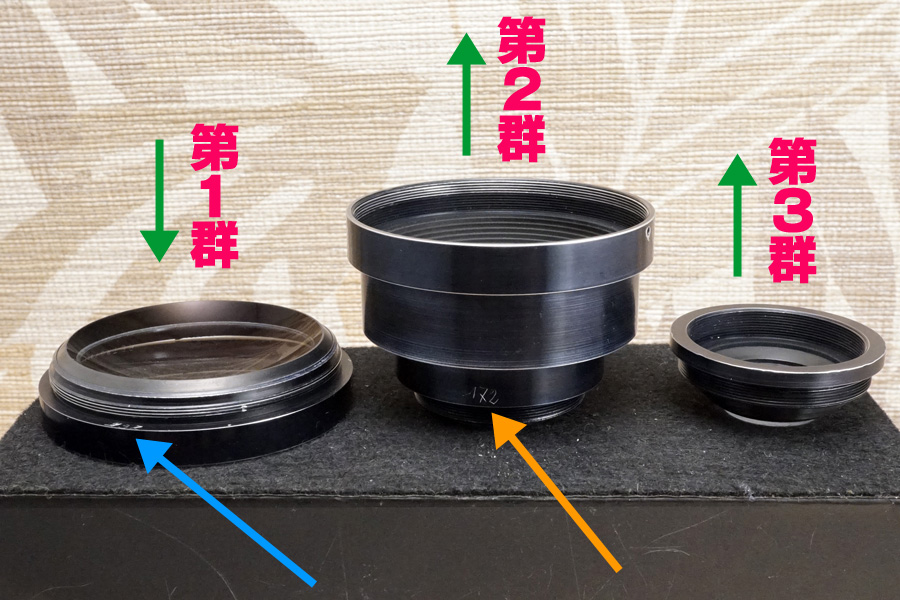

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使いオーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使いオーバーホールの組立工程を進めていきます。

このモデルは基本的にモデルバリエーションで言う処の「前期型」と構造はほぼ同一ですが、鏡胴二分割方式を採り「前部/後部」に二分されます。

また冒頭解説のとおりレトロフォーカス型光学系なので、光学系は最も大きい大口径の前玉から後玉に向かってすぼまっていく (徐々に光学ガラスレンズの径が小さくなっていく) 光学設計です。

完全解体すると一見簡素な構造のように見られがちですが、実は各部位の微調整は相当神経質で、且つ部位別に「イモネジによる締め付け固定」が介在するものの、そこにモデルバリエーションを超えた問題を抱えており、正直簡単に整備できる部類には入っていません(涙)

その最たる問題は「金属材研削と言う工業技術面の課題」です・・とにかく研削が粗いのです(汗)

さらにアルミ合金材の精製にも課題を残し、特に各部位に頻繁に使われているイモネジの耐性が酷く (悪く) 少しでも強く締め付けてしまうと、マイナスの切込みが破断してしまいます。

その結果、今回の個体も内部に使われていた2箇所のイモネジが既に破断しており、そもそも外すことができず (マイナスの切り込みが消失している結果、そもそも回せない) ドリル研削して完全解体しています(涙)・・申し訳ございません!

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

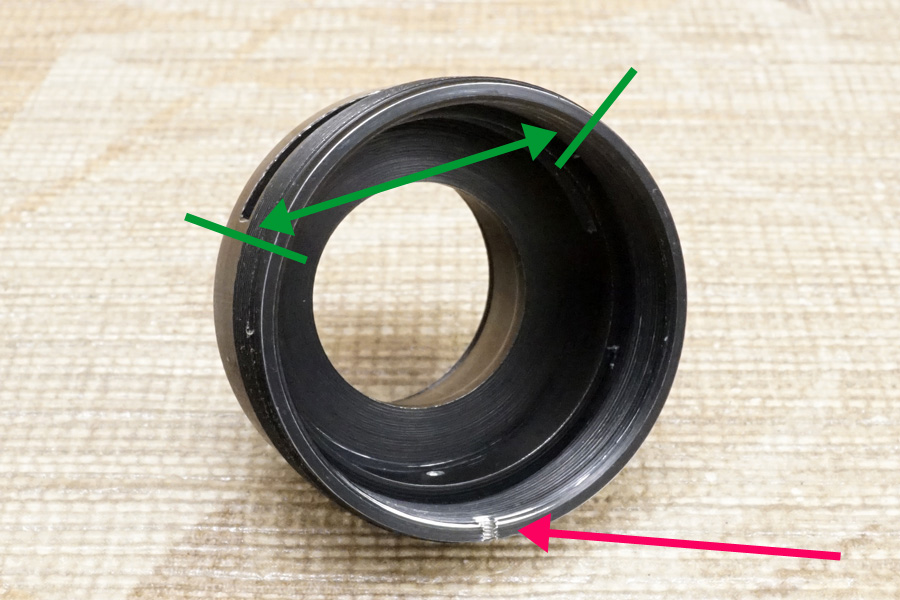

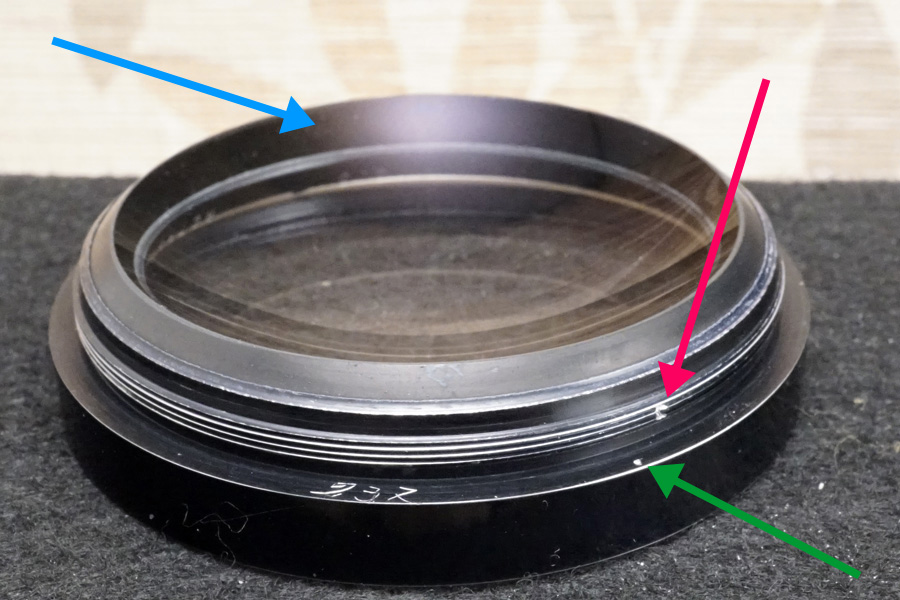

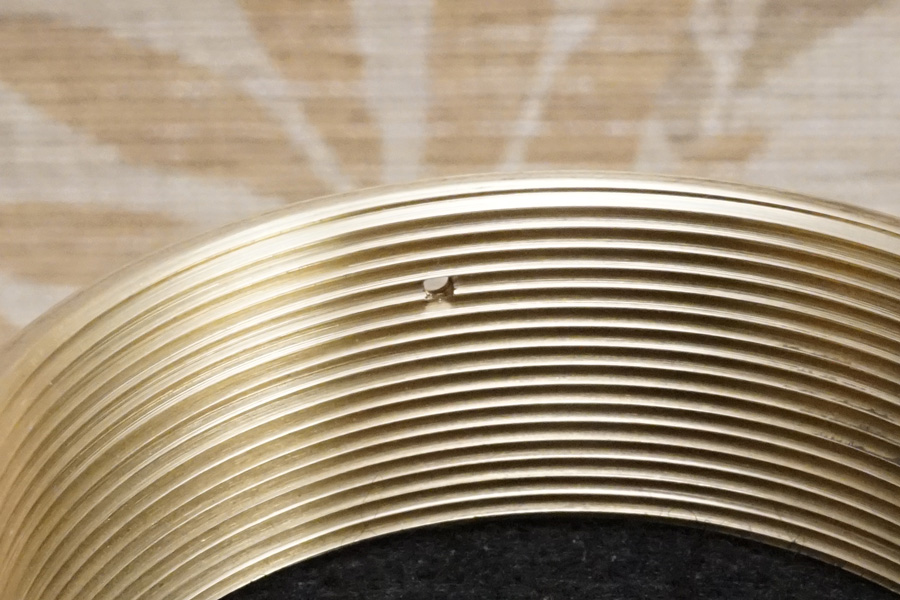

↑何ともショッキングな写真ですが、取り外した光学系第1群前玉をヒックリ返して、裏面側を上に向けて撮影しています。

↑何ともショッキングな写真ですが、取り外した光学系第1群前玉をヒックリ返して、裏面側を上に向けて撮影しています。

そうですね! 元気いっぱいの菌糸を伸ばし続けている繁殖中のカビ菌糸が盛大に蔓延っており、まるで「風の谷のナウシカ」ヨロシク腐海の森のイメージです(怖)・・もしかしたら、午後の胞子が降ってくるかも知れませんョ!(怖)

・・ハッキリ言って触りたくないです、キモいですッ(涙)

見れば分かりますが、菌糸が光学ガラスレンズのコバ端限界を超えて、凹メニスカスレンズの裏面側に向かおうとしていると言うホラ〜画像を目撃できます (全周で内側に傾き始めているから)(汗) 観ているだけでもなかなかにリアルな世界で、ちょっと息苦しさを感じたりして・・ッ(笑)

・・ナウシカのあのマスクがほしいですッ(笑)

上の写真のコバ端着色は「古くから現在まで多用される油性塗料」と考えられ、当然ながら今回のオーバーホール/修理工程内で「溶剤で即座に溶けた」ワケです。

その事実から、この繁殖している真菌は「aspergillus (アスペルギルス)」や「penicillium (ペニシリウム)」或いは「cladosporium (クラドスポリウム)」などの可能性が高くなります(汗)

もちろん水性塗料にも、これらの真菌は繁殖しますが、それにも増して油性塗料のほうが圧倒的に繁殖の懸念度が上がります・・(怖)

その『根拠』は、油性塗料の場合「油性ワニス/油性ラッカー/アスファルト系/アクリル樹脂系/フェノール樹脂系/アルキド樹脂系」などに大別されますが、これらの組成には「天然樹脂や油、合成樹脂、プラスチック可塑剤、石油系タールそして有機顔料」が含まれています。

実はこれらは真菌にとり「炭素源/エネルギー源」になり、乾燥後も表面にミクロな油膜が残る結果、菌糸の付着や栄養を得やすい環境を構築してしまいます(怖)

また油性塗料の乾燥は「酸化重合や溶剤揮発」によって促されますが、未反応部分を残すデメリットと低分子可塑剤の吸湿性、或いはしっとりした表面層と言う真菌にとり好都合の環境を与える懸念が高くなります(怖)

実は真菌は「乾いたように見える」黒色塗膜面でも、親油性を利用して水分 (湿気) を保持させて繁殖しようとするのです (水分には栄養分が含まれますから)(汗)

特に1960年代~1970年代に多用されていた光学ガラスレンズ用コバ端塗料には、コバ端の概念自体が「遮光目的」に限定しており、そもそも「防カビ剤の類」をその成分に含んでいません(汗)

これはその当時ですら「退色防止剤」や「防カビ剤」を成分に含有させていた、外装向け被膜塗料とはまるで違っていると指摘できます。

またカーボンブラックなどの顔料も、特に粒子が粗いタイプほど微細孔や表面の粗さ、もちろん親油性を高める為、結果的に菌糸が絡みつき易い環境を与えてしまい、やはり繁殖の懸念度が上がります(汗)

従って、当方で使っているのは水性塗料であり、もちろん「防カビ剤」をその成分に含み、顔料系ですが屋内外での耐水性耐候性、且つ耐熱性も併せ持ち、特にガラス材への定着性の良さと、何よりも薄膜である点に重点を置き入手しているタイプです (限度内であれば重ね塗りが可能なので、定着状況を確認しながら対処できる点が素晴らしい)。

そもそもオールドレンズ内部となれば、光学ガラスレンズ面に付着してくる「経年における、グリースや潤滑油などからの揮発油成分」との関係性まで考慮すれば、その親油性の影響から上の写真のような真菌の繁殖は・・十分に想定内なのです!(怖)

それでも皆さんが執拗に「見てくれの良さにこだわる」が故に、そういう整備が横行しているのは、今も昔も全く変わっていませんねぇ~(笑)

当方はあくまでも『製産時点』にこだわる為「反射防止黒色塗料」着色は必要最低限に絞る結果、溶剤を使い徹底的に完全除去してしまいますから、その下から露わになる「製産時に被せられているメッキ加工」に戻ってしまいます(汗)・・それは必然的に当初バラす前時点の「黒々とした見てくれの良さ」に比べれば、雲泥の差の仕上がりとも指摘できますから、皆さんにおかれましては、是非ともプロのカメラ店様や修理専門会社様宛てに整備のご依頼を頂くのが最善であると、ここで告知させて頂きます!(笑)

当方はそのような一般常識からかけ離れているこだわりの異端者なので、皆さんが求められる整備には全く適していませんッ。どんなに外面の見てくれが悪くても『製産時点』ありきなので、全て造られた時に被せられていたメッキ加工に戻してしまいます。オリジナルに忠実であることを求められる方にしか、当方の整備は受け入れられないと思いますね・・(笑)

・・逆に言うなら、そういう整備を求められる方としか、お付き合いしたいと考えていません!

…………………………………………………………………………

これは徹底的に調査研究した結果を踏まえた結論だからです。以前の当方の認識が拙かった反省点から、皆さんの思い込みについても正すつもりで、以下にご案内します (長いので興味関心がない人は読み飛ばして下さいませ)。なお、これらの一部には過去に取材させて頂いた、金属加工会社の社長さんからのご教授や、工業用光学ガラス精製会社様の部長さん経由ご担当者様とのお話の中から得られた情報を、含んでいます。

🅰 光学系内に於いて、コバ端での透過光の反射は結像面まで届かない

先ず第一義に、この当時のオールドレンズに実装する光学ガラスレンズは、球体の一部を切り取ったと言うイメージで「球面レンズ」として研削されています (今ドキの非球面レンズとは違う)。

逆に言うなら、今ドキの非球面レンズ (aspherical lens) の多くはプレッシング技術を伴う工程内で精製されている光学ガラスレンズなので、そもそもその堆積レベルが (分子の絡み具合が) 異なりますから、画質制御面で非球面レンズの有無の違いは・・大きいハズですッ。

するとその研削後、研磨して仕上げていく工程の中での最優先は、光学ガラスレンズの表裏面であって「コバ端には仕上げ研磨を施していない」点に注目する必要があります。

ここで言う処の「仕上げ研磨」とは、光学ガラスレンズ表層面の堅牢性に大きく影響する耐性能力の付与ですから、当然ながらその上に被せられる蒸着コーティング層の内容との関わりも強いものの、耐性を左右するのは決して蒸着コーティング層の役目ではない為、何は置いても光学ガラスレンズ表層面の耐性能力を最終的に決めているのは「仕上げ研磨レベル」ですッ。

例えば2枚貼り合わせレンズの接着面の光学ガラスレンズ表層面は「外気に暴露しない」点でその耐性は限定的であり、必ずしも同一の仕上げ処置を行っていません。

光学ガラスレンズを表裏面でチェックした時、当然ながらスカッとクリアで真に透明ですが、実はコバ端もまるで同じで真に透明なままなのです。ところがそのコバ端は、仕上げ研磨を表裏面と同じレベルで処置していない為、コバ端は非常に細かい凹凸を伴うままに仕上がっており「その結果外から眺めると白っぽく見えている」ワケです。

これは光学系内を、例えば前玉がほうから内部を覗き込んだ時 (ちゃんとコバ端着色されていても) コバ端は白っぽく映ることがあります (或いは薄いグレーと言うべきか、そう言うふうに映る)。

特に照明の前にオールドレンズを翳して、光学系内の透過状況を確認した時、コバ端が真っ白に見えずに、ちゃんと黒っぽく見えているのを目視確認できていても、前玉のほうから覗き込んだ時その見る角度によっては白っぽく見えるのです・・(汗)

この道理を調べると、それはコバ端の表層面の仕上げ研磨処理の違いに、その原因があることを掴みました。つまりコストの都合上、透過光が介在しないコバ端面は「光学ガラスレンズの表裏面と同一の仕上げ研磨をしていない」ままに製産されているのです(汗)

・・この点を先ず第一に、確実に認識して頂く必要があります!

それではどうして、製産時点にコバ端着色して出荷していたのでしょうか???

その答えは「まさに見てくれの問題」であり、そもそも光学メーカー自身が顧客が光に翳して光学系内を覗き込んだ際「黒々しているように見えるよう仕向けていた」だけの処置と言うことを知りました(汗)

・・ここがポイントですッ!

光学設計者も製品設計者も、それらコバ端に透過光が当たって反射してきた光線が「最終面たる結像面に一切到達しない」原理を知っていたのです!

これはもちろん公式を使ってどのような光学系の構成枚数でも計算できますが、名だたる光学設計者は、いちいちコバ端でそんな計算をしていなかったハズです(笑)・・それほど理論として完成しきっている概念の一つです。

すると皆さんは「コバ端着色されていると思しき光学系内を覗き込んでも、ちゃんと黒っぽく見ええる個体と、白っぽく見える個体という、その差が間違いなく在る」と言われます(汗)

それはそもそも、オールドレンズに於いては、既に過去メンテナンス時の整備者の手を経ている可能性が非常に高い点と、合わせてその着色した塗料のコバ端の硝材に対する定着性の相違まで勘案する必要があり、なかなかコトバだけで簡単に特定できない問題があります。

そのような与件に阻まれた時、そうであれば「そもそもコバ端に透過光が反射する可能性は、どの程度高いのか」或いは「そのコバ端で反射した光線は、主光線に対してどの程度影響を及ぼすのか」と言う疑念に到達するべきなのでは・・ありませんか???(汗)

この疑念に対する前提があり、そもそも光学ガラスレンズの研削後の研磨に関し、1930年以前の硝材からの研削には工業技術面での限界が影響していた為「コバ端着色はほぼ必須工程」だったことが掴めました (つまり簡単に言えば、コバ端の凹凸が粗いことを意味しています)。

さらに戦前~戦後 (~1950年辺りの話) では、大戦中の各国の工業技術面に年を追うごとに (戦況も踏まえ) 格差が広がった結果「同様コバ端着色は推奨扱い」だったことも判明しました。

すると問題になるのは1960年代~1970年代になってきますが、研削精度の向上 (それはそもそもの研磨機/ポリッシャーの技術革新の結果) 或いは蒸着コーティング層の進歩も影響し「ほぼコバ端反射は無視するレベル」に到達します!(驚)・・しかし「慣例としてコバ端着色を継承」していたのが日本国内のみならず世界の光学メーカーの定説だったようです。

結果、1980年代以降、コバ端品質 (研削のこと) は100%無視状態にまで精度が向上するものの「見てくれの良さ」が常識化されてしまい、相変わらずのコバ端着色が続いたことを知りました。

このような時代背景と経緯を知った上で、前述の疑念の答えを調査し研究すると、先ずコバ端で反射する確率は、前述旧来の研削時代 (~1930年と戦後~1960年頃まで) は、コバ端未着色で「迷光発生=1」とした時、コバ端着色により「10%~30%迷光を低減 (最大でも半減程度)」との計算値を得ましたッ。

これは敢えて「フレア」を当てずに「迷光」を前提として計算しています。それはフレアを想定すると「斜め入射光 (特に強い光線)」を含む必要性が高くなる為で、計算の簡素化の為に「光学系内の内面反射」を想定した「迷光」としました・・ハイ、皆さんが大騒ぎしている「迷光!迷光!」です(笑)

然し、1970年代以降の計算値では、そもそもの製品設計時点の「許容範囲内に含まれてしまう」為、まさに無視状態だったことを知りました(笑)

これらのことから、光学設計者も製品設計者もちゃんとそれら計算値を (許容値を) 既に参照していたことが分かりました (きっと皆さんは、ッンなの当たり前じゃん!と言うでしょうが)(笑)

・・これを語らないと、逆にメールで突っ込んでくる人が居るので(汗)

さらにそれらコバ端反射で光学系内に重複反射 (往来反射) を繰り返していく時、主光線に対する影響度は、まさに当方がいつも多用している「多光束干渉」と「光の直進性」により、100%無視に値すると理解できました (一般的定量値を基に計算させて調べた結果です)!(笑)

特にモノコーティング (複層膜蒸着コーティング層) に至っては、凡そその透過率は97%まで向上していますから (もちろん蒸着コーティング層の成分や膜厚によっても十分変化するが)、後の時代のマルチコーティング (多層膜蒸着コーティング層) に至ると、その数値は99%前後にまで到達してきます(汗)

そのような主光線の透過率の中で、一方コバ端からの反射光などは、そもそも想定する意義すらありません(笑)

・・結果、前述の疑念はまるで晴れてしまいました!(笑)

つまり「コバ端反射」は結像面まで到達し得ないと言う結論づけにゴールします!(祝)

すると今度は皆さんが「じゃッ! 迷光は何なのョ!フレアは???」と詰めてきます(笑)

🅱 それでは目視できるフレアの原因は、光学系内の何が影響しているのか

この点についても計算させて調べました。まさに「斜め入射光」のせいです。光学系に斜め方向から入射してきた光線が、反射を繰り返して結像面まで到達しますから、光学系内で内面反射により発生してしまった「迷光」による因果ではないことが、100%理解できました。

逆に言うなら光学系内でフレアが発生することは、有り得ないのです。光学系内で発生する懸念が高いのは、むしろ「迷光」であり「迷光」は直接的にはフレアとイコールにはなりません。

経緯としては斜め入射光が光学系内に入射してきて、鏡筒や光学ガラスレンズ格納筒の内壁に照射した時、それら内壁の状況により反射が起きたりした結果、それを光学系内で繰り返して結像面まで到達してしまうのが「フレアによる描写の記録」です。その経緯の中でそれら内壁で発生した反射のうち、結像面まで到達し得なかった「反復反射光」の一部が「迷光」の一味の一人なのです。

しかし何しろ結像面には到達していないので、光学設計者も製品設計者も「迷光」は無視状態だった道理が、ようやく理解できましたね (取材したのはだいぶ昔だったのですが、今頃計算式の答えで納得できました)(笑)

つまりフレア (ここで言うフレアは皆さんが言う処の斜め入射光を指す) は、光学設計に左右される為、或いは鏡筒や光学ガラスレンズの格納筒など製品設計にも左右されるものの、当然ながら蒸着コーティング層によっても影響の度合いが変化する結果、一概に特定はできませんが、その原因はたったの一つ「斜め入射光」だけだと分かりましたッ。

従ってフードの装着や遮光板などの活用によって (手のひらを翳すだけでも良い) 十分対策を講じられるのは当然な話です。

🅲 結果、コバ端着色や迷光はフレアに直結していない

これが当方の答えであり、そもそも「反射防止黒色塗料」を溶剤で溶かして完全除去してしまう『根拠』が 🅰 ~ 🅱 にあたります(汗)

透過光がコバ端に当たって反射する光線を「錯乱反射」と呼び、ランダムに反射していきますが、主光線のほうが圧倒的に強いので (光のパワー)、それらは相殺されたり、吸収してしまったり、さらに重複反射を繰り返したりする中で契機の課題は消えていきます (物理的に消滅するのではなく波長なので、互いに干渉し合っていきます)。

これは光線を (光を) 波長で捉えるのか、波動で捉えるのかによってもその挙動は変わる為、例えば波動として語るなら「位相差」や「逆位相」の話の影響を語る必要が起きます。これら「位相」は隣接する光束との整合性やズレから生ずる話なので「波長として捉えた時の、屈折に係る偏角とは次元が異なる」物理的側面から理解が進みます。

逆に言うなら「迷光」のほうは、光学系内に発生した外部入射光に纏わる内面反射がその本質ですが、前述のとおり外部から侵入する「斜め入射光」の影響により、それら鏡筒や光学ガラスレンズ格納筒の内壁への反射によって発生する懸念が高まります。

するとではどうして当時、それら鏡筒や光学格納筒の内壁に「微細な凹凸を伴うマットな黒色梨地メッキ加工」を施さなかったのでしょうか???

それはそもそも前の🅰で解説した、光学ガラスレンズのコバ端に残る非常に微細な凹凸面との認識に立ち戻るなら、透過光の一部がコバ端を超えて内壁に当たり、その結果反射して戻ってくる反射光を指して「迷光」と語る時、そもそもそれは・・コバ端を経由した話をしているのではありませんか???・・と言うことを申し上げています!

さらに突っ込んで、コバ端ではなく「光学ガラスレンズ面からの射出光が鏡筒や格納筒の内壁に反射した場合」を想定した時、多くの場合光学設計者はそれらを「許容値」と扱っていたことを取材で知りました(汗)

それは例えば鏡筒や光学ガラスレンズ格納筒の内壁が「濃いパープルにメッキ加工」が施されているのか、アルミ合金材の無地なのかは、全て光学設計者と製品設計者との連携の中で「認知されていた要素」だからこそ、製品として出荷された個体に、そういう状況が残っていたのでは・・ありませんか???(笑) と言うお話です。

つまりフレアの影響度合いを内面反射にあてがい、特に鏡筒や光学ガラスレンズ格納筒の内壁の金属材剥き出し状態を指して非難しているにすぎず、その白っぽく見える、或いは光っているように見える部位を指して「コントラスト低下を招いている」と仕向けられてしまう点を過去の取材時に指摘されました(汗)

ところがそれらは、実は光学設計者や製品設計者にとっては「許容範囲内」であり「想定内」を超越せず、当然ながらそのような要素に対して必要な処置は必ず執っているのです!

フレアのせいで、その光線が内壁に当たり反射してきた時、その一部が「迷光」に変わり身して反射を繰り返した時、それは「そもそも斜め入射光から発生した内面反射」と認識でき、結果その影響度は既に光学設計者や製品設計者の事前計算によって想定済になっている・・と言うお話です。

それは当方自身も今までの14年間で完全解体してきた3,536本のオールドレンズの個体の中で、確かに一部のモデルに鏡筒内壁や光学格納筒の内壁など、確かに微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工が施されているのを数多く確認しています。

その多くの場合で「濃い紫色のメッキ加工」が主体ですが (むちろん他の色味も顕在する)、特に敢えて指摘するなら「光学系後群側の締付環や遮光環に限定して、微細な凹凸を伴うマットな黒色梨地メッキ加工」が施されていた事実は把握しています。

つまりそのようなケースの時、初めて光学設計者自らが製品設計者に対してメッキ加工の指示を与えていたのだと妄想できるのです・・(汗)

然しそのようなケースは非常に少なく、どちらかと言えば圧倒的多数の個体で、通常のメッキ加工が施されているまま (その多くは濃いパープル系) であることを、当方は知っています。

この「濃いパープル系のメッキ加工」は日本以外、世界各国で多用されているのがリアルな現実であり、最も分かり易い例を挙げるなら、旧東ドイツのCarl Zeiss Jena製オールドレンズをバラせば、いくらでもそのメッキ加工が施された構成パーツが現れます(笑)

しかもその「濃いパープルのメッキ加工」の色味がどうして多いのかという点についても、キヤノンカメラの特許出願申請書を偶然発見して、黒色に赤色成分や橙色成分を僅かに加える検証結果が、最も光線の吸収率が高くなった・・と言う記述を知りました!(驚)

・・ちゃんと反射光の吸収を考えて製品設計していたのですッ!(驚)

従って、この道理をどう覆すことができるのか、そこまでちゃんと追求してから「迷光」を語るべきだ・・と当方は考えますね(笑) それをちゃんと執らずに「迷光!迷光!」と大騒ぎして、光学設計者も製品設計者も認めていた (リアルな現実に製品がそのように仕上がっているのだから) 鏡筒や光学ガラスレンズ格納筒の内壁に関して、あ~だこ~だ言うのは全く以て道理が通っていないと「大人の対応になっていない」と当方は思うのですョ・・(笑)

特にChatGPTを使って検証の計算も行いましたが (当方自身は頭が悪いので公式を扱えない為)、フレアの主因は「斜め入射光」であり、その影響をモロに食らっていた中の一部に、皆さんが指摘してやまない「迷光」と言う「内面反射」の話が介在しているものの、実は過去の取材で既に当方はその「内面反射」について、光学設計者も製品設計者も承知していたことを知りましたッ。

それ故、鏡筒や光学ガラスレンズ格納筒の内壁に「反射防止黒色塗料」を着色してある場合、もしもそれら塗料が溶剤で溶けたのなら「露わになったメッキ加工こそが製産時点の証」と認識しているのですッ!

・・この道理の何処に、整合性の辻褄が合わないと指摘される要素が在るのですか???

それよりも当方が執拗にこだわるのは「それら反射防止黒色塗料を着色した結果、適正な光路長から逸脱しているほうが、圧倒的に大問題なのではないのか???」と言っているのですッ!

実際、それら執拗に厚塗されていた「反射防止黒色塗料」を一旦剥がし、完全除去した後に、最低限必要と認め得る部位のみ「最も薄い膜厚」で再着色し組み上げた結果、当初バラす前時点の実写よりも、カメラのピーキング反応領域が増えていた時に、いったいこの因果を・・あなた達はどう説明するのか???・・と問うているのです!

それに対する明確な根拠を基にした反論をせずに、当方の論旨を非難してくるのは、まるで科学的根拠に拠らない、何処ぞの国と民族の「汚染水」騒ぎに、全く以て匹敵していませんかと言っているのですッ!

・・もう一度、当方がここまで執拗に語っている感情を汲んで、考えて頂きたいですね(祈)

ちなみに今回扱ったモデルの内壁に被せられているメッキ加工は「濃紺」だったりします(笑)

…………………………………………………………………………

コバ端着色に係る「反射防止黒色塗料」の必要性や、皆さんが非常に気にする「フレア」或いは「迷光」との関係について説明しましたッ。

然し理論ではこのようになっても、実はノンコートモデルの描写性は「蒸着コーティング層が未だ未開発の時代の賜物 (光学設計) なので、ひたすらに曲率と厚みだけで攻めていった体現」との考察に至ると、意外にもその努力はむしろ無駄ではなかったと認識せざるを得ません・・(汗)

従って、逆にそう言うノンコートモデルを知って初めて「コバ端着色や反射防止黒色塗料に頼るべきではない」ことを、当方自身が自分の反省材料として猛省した次第なのです・・(恥)

・・失礼しましたッ!(恥)

ちなみに光学系内に於ける「内面反射」の定義は「光学ガラスレンズの表裏面で発生する一部の光線の反射によって、レンズ内を往復し結像面に到達する場合」・・です。「光学系内」ですから、当然ながらそこに「斜め入射光」は含まれていません。いえ、含めて考察する話とは同義ではないとご理解頂くべきですね(笑)

そもそも蒸着コーティング層が被せられていなければフレネルの方程式により光学ガラスレンズの片面だけで必ず4%分が反射しますッ。

特に光学ガラスレンズの外周付近での反射光は結像面への到達度合いが増す為、冒頭のほうの特許出願申請書内記述でも「光学設計者自身が、外縁部からの斜め透過光に神経質になっていた」ことが明らかになっています(汗)

この「外縁部からの斜め光線」は、決して「斜め入射光」そのモノを指していませんッ。あくまでも光学ガラスレンズに入射してきた光線の一部が外縁部を透過してきた際に、その屈折の偏角の影響から任意の群で「どのように光線を制御するのか」光学設計者を悩ませていると言う次元のお話なので、この点をどうか混同されぬよう、お願い申し上げます。

従ってモノコーティング (複層膜蒸着コーティング層) の時代以降、その内面反射の結像面での影響は「通常は無視できる範疇」として扱われていたことが分かり、最終的に「斜め入射光」だけが「フレア」の因果として課題になっていくことが分かりました・・長々とスミマセンッ!(詫)

コバ端の反射が関係ないと分かっても、次に「鏡筒内壁の反射」を挙げてくる人達/勢力が必ずありますが(笑)、実はコバ端着色よりもそちらの反射のほうが重要ですッ!(怖)

「迷光」の多くの原因がそれら構成パーツの内壁からの反射で発生している往復反射であるとしても、実は特に光学系前群で発生しているフレアは、光学設計者にとって必ずしも悪者扱いではなかったことが、Leitz/Leica在籍時の「Max Berek (マックス・べレク)」氏の特許出願申請書内記述で学べています(汗)

つまり光学設計者は「光の相互干渉」と言う波長依存の物理的現象から、フレアを活用したり、排除したりいろいろ工夫した光学設計を作り上げていったのが理解できました (今頃そんなことを学んでいる恥ずかしい状況)!(恥)

従ってここでハッキリ明確に述べられるのは、光学設計者も製品設計者もそのような「内面反射」は100%把握しており、それを承知で製品化してきた工業製品こそが、オールドレンズなのではないかと言う点です。

それでも納得できないなら、プロのカメラ店様や修理専門会社様宛てに整備依頼して「反射防止黒色塗料」を頼れば良いではありませんか(笑)・・当方では全く以て御免被りますね!(笑)

🅳 反射防止黒色塗料の蒸着コーティング層への劣化促進

◉ 蒸着コーティング層がMgF2 (フッ化マグネシウム) の場合

オールドレンズの光学系の中で、その低屈折率と経年に於ける堅牢性の高さから多用され続けている蒸着コーティング層の一つが「MgF2 (フッ化マグネシウム)」を資料として蒸着させた蒸着コーティング層です。

MgF2蒸着コーティング層は必ずしもシングルコーティング層 (単層膜蒸着コーティング層) やモノコーティング層 (複層膜蒸着コーティング層) に限定して被せられているのではなく、マルチコーティング層 (多層膜蒸着コーティング層) にも最も外側である外気露出面に蒸着されていることが非常に多いです。

またその膜厚によって放つ光彩は変化する為、必ずしも薄いブル~や濃いめのブル~、或いはパープル系に輝くとは限りません。アンバー系にもグリーン系にもできるのです。基本的にMgF2蒸着コーティング層は「無色透明」だからです(笑)

するとMgF2の耐性面で脅威になり得る要素が「酸・アルカリ・アルコール類・脂肪酸・アルデヒド・溶剤残渣」だったりします(怖)

特に蒸着コーティング層膜は、構造的に表面の結合が「剥き出し状態」で安定化処理が弱いと指摘できるのです。

ところが光学清掃でなかなか除去できない脅威の中に、油性塗料や水性アクリル塗料の経年劣化進行に伴い発生する「有機酸 (酢酸・脂肪酸)、アルコール、アルデヒド、可塑剤分解物 (エステル類)」などと化学反応します!(怖)

すると蒸着コーティング層は「膜の密着性低下、局所的に発生する斑点状白濁、光散乱の増大」と言う弊害を引き起こします (いずれも光学清掃では一切除去できない化学反応現象)(涙)

・・要は蒸着コーティング層の膜自体が破壊され分解していっているのです!(涙)

◉ 蒸着コーティング層の不可逆的な酸化の促進

塗料の劣化ガスが弱酸性環境を作ってしまうと、途端に反応速度が上がります!(涙)

その結果引き起こされるやはり化学反応には「色ムラや白濁、膜厚の乱れに由来する干渉ムラ、ハイライト部のゴースト増大」と言う、様々な蒸着コーティング層やマルチコーティング層でも発生し得る脅威があるのです。

結果、それら蒸着コーティング層に生じてしまった劣化部分は、次に光学ガラスレンズの表層面を脅かしていくストーリーにしか到達しません!

もっと言うなら、皆さんが信じてやまない「無水アルコール」による光学清掃で生じてしまったクラック (非常に微細な亀裂) からも当然ながら同じ脅威に晒されますから、結果的に光学ガラスレンズ硝材から溶け出す「ナトリウムやカリウム」によって、科学的に表層面の組成が変化してしまい、やはり「荒れ、クモリ、乱反射、逆光耐性の劣化」を引き起こします。

結果、光学清掃では一切除去できず「ガラス研磨」以外対策がなくなっていきます(涙)

特に水性塗料よりも油性塗料のほうが致命的で、油性塗料の酸化時に生成されてしまう有機酸とアルデヒドの濃度が高い結果、ここまでの解説の化学反応に遭遇します。

・・だから当方は「反射防止黒色塗料」の着色を執拗に攻撃するのです!

…………………………………………………………………………

如何ですか??? それでもなお「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」が大好きなのでしょうか???(笑) そのように整備した個体が、プロカメラショップのガラスケースに並べられて、割高な値札を付けられて、喜び勇んで買っている皆さんの気持ちが・・当方にはまるで理解できませんねぇ~(笑)

巷では「フルOH」を語るプロショップが絶大な人気ですが(笑)、はたしてそのオーバーホール時に「反射防止黒色塗料」をいったいどう処置しているのか、たった一つのショップですら確実に告知している企業は・・アリマセン!(笑) 皆無です!(笑)

おそらく皆さんが、オールドレンズは『絶滅危惧種』なのだとようやく気づいた頃には、きっとそれら化学反応の促進レベルは臨界点に達し、ただただひたすらに絶滅していくだけの運命しか、残されていない状況に至ると・・思いますね(笑)

・・その時、当方はもぅ居ませんから、今さらどうでも良いですョ(笑)

これが当方が引退を決めた最大の理由ですッ!(笑) 独り何を騒いでも、全く以て意義無く、意味も無く、ただただ無駄に時間を賭してしまっただけで終わります・・虚しすぎませんか???(涙)

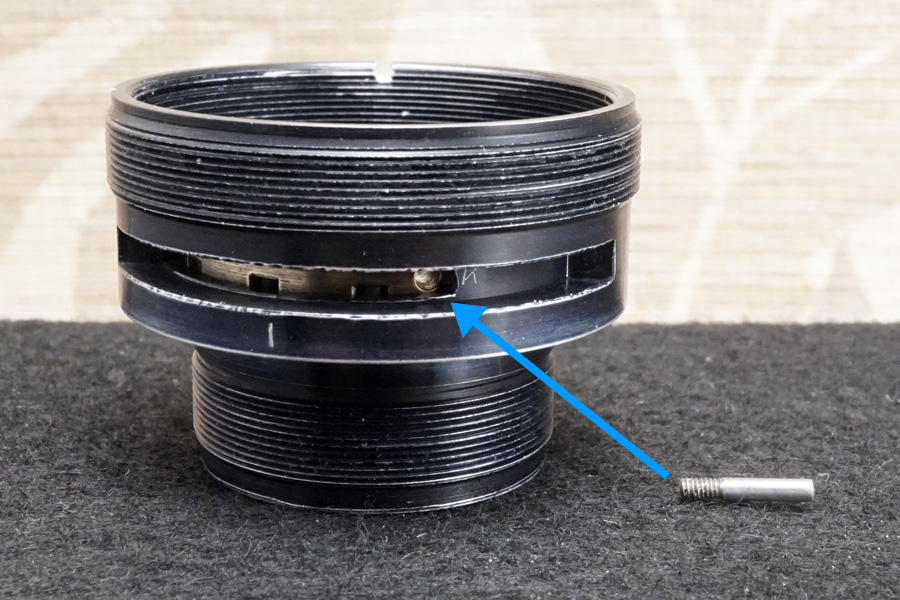

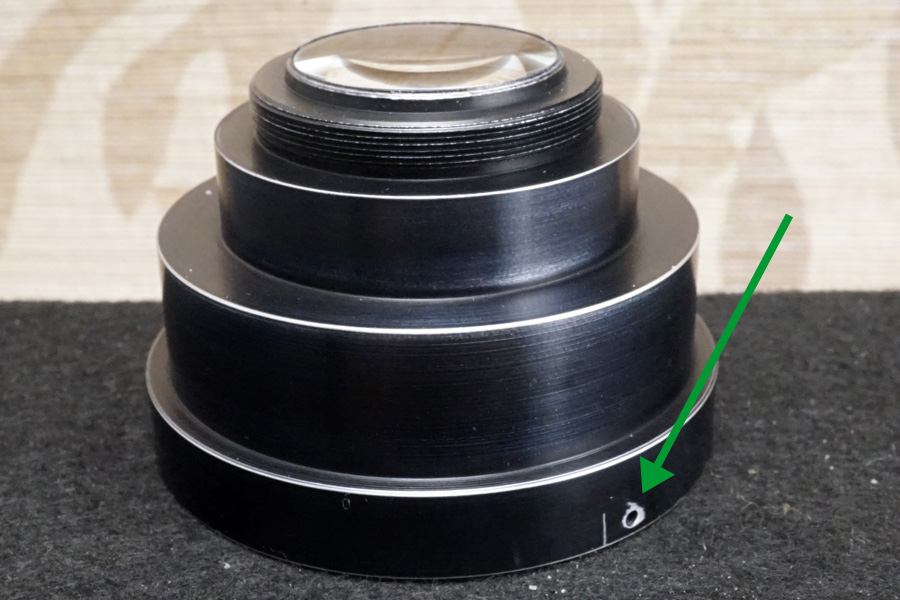

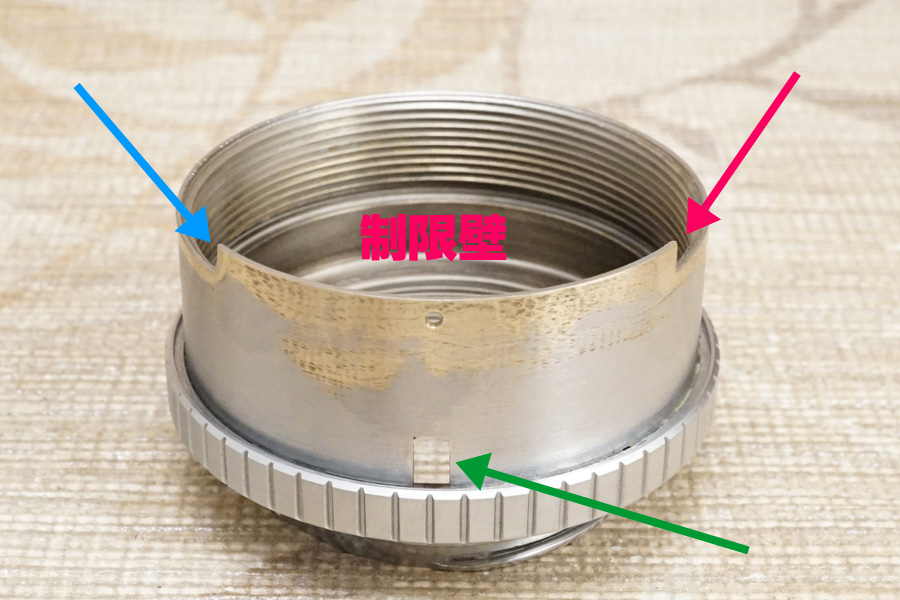

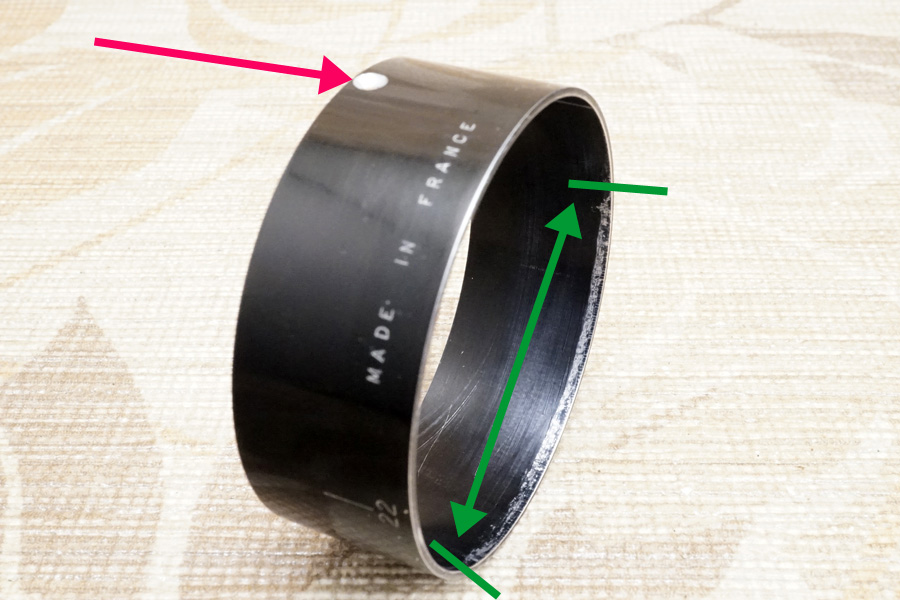

↑ようやくオーバーホール/修理工程の解説に戻れます (スミマセン)(汗) 上の写真は絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。

↑ようやくオーバーホール/修理工程の解説に戻れます (スミマセン)(汗) 上の写真は絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。

光学系第1群前玉の巨大さに比べれば、非常小さい鏡筒ですが、それはそもそも光学系後群側が小径だからであり、その直前で必然的に絞り羽根によって透過光の光線制御を執っていたのは間違いアリマセン(笑)

この当時すでに、非常に多くの国の光学メーカが、これら鏡筒や光学系に係る部位の構成パーツに「主体的に濃い紫色のメッキ加工を被せていた」ことが分かっています。以前たまたま発見したキヤノンカメラ時代の特許出願申請書の中に、まさにこの「濃い紫色の塗料」の『根拠』について語っている記述があり、前述した内面反射の吸収率が最大値を執ることから採用していたことを知りましたッ!(驚)

それは「黒色成分に特定波長帯の色成分を僅かに混ぜる (仕様諸元値のパーセンテージ) のが最も効果を発揮した」と記されており、その波長帯は450nm或いは650nm辺りで、まさに「濃い紫色、或いは赤色の混色」が最適であることを学びましたッ。

ところが、この当時のAngenieuxは、ご覧のように「濃紺のメッキ加工」です!(笑)

調べると、結論としては短波長側、特に「紫色~青色の反射光吸収率向上」を狙っていたのではないかと考察でき、要は短波長側を排除したい考えが伝わってきましたッ。

上の写真で赤色矢印が指し示している箇所の下穴は「イモネジ用」であり、この鏡筒を含めた光学系第3群の締め付け固定に「貫通している下穴」として用意されています。

またグリーン色の矢印が指し示している範囲は、絞りユニット内の「開閉環」が絞り環と連結して駆動する範囲を限定しています。

❶ 鏡筒 (アルミ合金材)

❷ 絞りユニットのケース (アルミ合金材)

❸ 開閉環 (黄銅材)

❹ C型留め具 (アルミ合金材)

↑上の写真は、以前扱ったモデルバリエーションで言う処の「前期型」を完全解体した全景写真です。ところがこの中の赤色矢印で指し示している箇所に写る「絞りユニット固定環」が、今回の個体には見つかりません(汗)

↑上の写真は、以前扱ったモデルバリエーションで言う処の「前期型」を完全解体した全景写真です。ところがこの中の赤色矢印で指し示している箇所に写る「絞りユニット固定環」が、今回の個体には見つかりません(汗)

よく分かりませんが、他の内部構造は (構成パーツの微妙な形状相違を別にして) ほぼ同一なので、もしかしたら欠品しているのかも知れません(汗)

但し「❹ C型留め具 (アルミ合金材)」が在るので、それによって絞りユニットはケースに確実に固定されていますから、不具合には全く至りません。

逆に言うなら、どうして「固定環」が必要だったのかは、よく分かっていません(汗)

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

↑こんな感じで絞りユニットのケース内部に組み込まれて絞りユニットが完成します。上の写真は最小絞り値まで閉じきっている時の状態撮影です。ブルー色の矢印で指し示している箇所に用意されている「開閉環に備わるネジ穴」が絞り環と連結するシリンダーネジがネジ込まれる場所です。

↑こんな感じで絞りユニットのケース内部に組み込まれて絞りユニットが完成します。上の写真は最小絞り値まで閉じきっている時の状態撮影です。ブルー色の矢印で指し示している箇所に用意されている「開閉環に備わるネジ穴」が絞り環と連結するシリンダーネジがネジ込まれる場所です。

◉ シリンダーネジ

◉ シリンダーネジ

円柱の反対側にネジ部が備わり、ネジ部が締め付け固定される事で円柱部分が他のパーツと連携させる能力を持ち、互いにチカラの伝達が実現できる役目として使う特殊ネジ (単なる連結のみに限らず多くの

場合でチカラの伝達がその役目に含まれる)。

↑完成した絞りユニットのケースを横方向から撮影しています。すると赤色矢印が指し示している箇所に1つだけイモネジ用の下穴が用意されています。

↑完成した絞りユニットのケースを横方向から撮影しています。すると赤色矢印が指し示している箇所に1つだけイモネジ用の下穴が用意されています。

この絞りユニットケースの固定位置を確定させる目的と役目の下穴ですが、イモネジで締め付け固定するものの、よ~く観察すると全部で「下穴の中心に1箇所と、その左横に2箇所の合計3つの締め付け痕が視認できた」次第です(笑)

つまり製産時点が下穴の中心であり、その他に過去メンテナンス時の際に極僅かに左方向にズレてこの絞りユニットケースが固定されていた事実が判明します(笑)

↑完成した鏡筒を立てて撮影していますが (写真上方向が前玉側方向を表す向き)、右横の長めのシリンダーネジが、開閉環に用意されているネジ穴にネジ込まれて、絞り環と連結する仕組みです (ブルー色の矢印)。

↑完成した鏡筒を立てて撮影していますが (写真上方向が前玉側方向を表す向き)、右横の長めのシリンダーネジが、開閉環に用意されているネジ穴にネジ込まれて、絞り環と連結する仕組みです (ブルー色の矢印)。

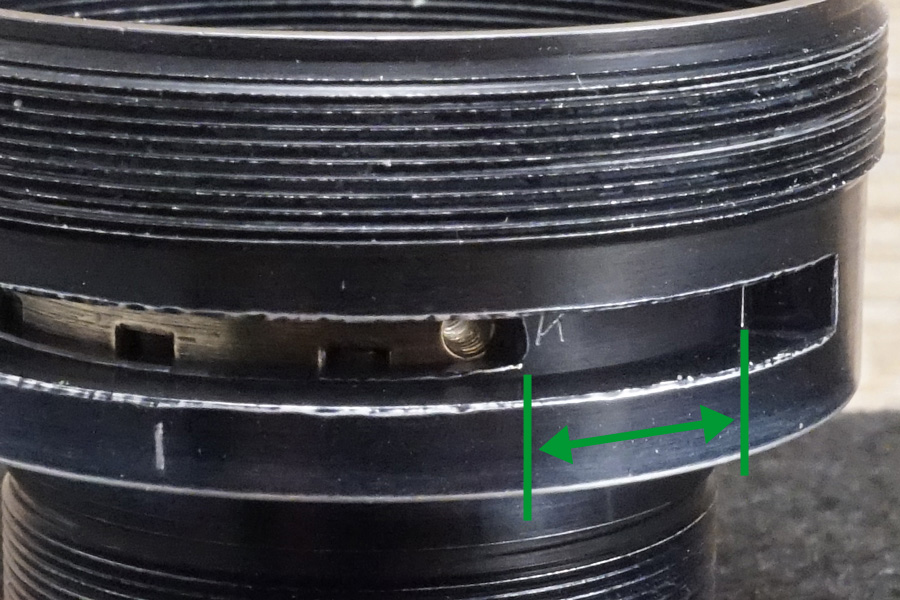

↑同じ鏡筒を拡大撮影していますが、開放側の場所を拡大しています。するとグリーン色の矢印で指し示している範囲が「前出の絞りユニットケースの位置がこれだけの範囲でズレている」固定なのが分かります。

↑同じ鏡筒を拡大撮影していますが、開放側の場所を拡大しています。するとグリーン色の矢印で指し示している範囲が「前出の絞りユニットケースの位置がこれだけの範囲でズレている」固定なのが分かります。

つまり前のほうに掲載した絞りユニットケースの側面に残る1箇所のイモネジ用の下穴位置は、このズレの分を想定して用意されていたことが判明します (上の写真のようにズレているのが正常)。

↑今度は位置を変更して「最小絞り値側」を撮影拡大撮影しています。すると赤色矢印で指し示している箇所が、まさに「絞りユニットケースの切り欠き/開口部/スリットの左端」にピタリと一致しているのが分かります。

↑今度は位置を変更して「最小絞り値側」を撮影拡大撮影しています。すると赤色矢印で指し示している箇所が、まさに「絞りユニットケースの切り欠き/開口部/スリットの左端」にピタリと一致しているのが分かります。

この事実から初めて「このモデルは最小絞り値で基準▽マーカーに合致させるのが製産時点」であると理解できますから、今回のオーバーホール/修理工程では、そのように微調整して仕上げています。

これがたった1箇所残っていたイモネジの締め付け痕 (要は下穴のこと) の重要性であり、イコールそれは「製産時点」を表している『根拠』との説明に至ります!(祝)

またグリーン色の矢印が指し示している箇所のネジ山が、絞り環が回るネジ山になっています。全部で10列のネジ山が備わりますから、このどの列の間で絞り環が回転するのが適正なのかの判定も必要になりますね(笑)

なお、写真に写っている「172」のマーキングを記憶しておいて下さいませ!(涙)・・この筆記からニッポン人ではない可能性が高いです (7の書き方が外国人レベルだから)。

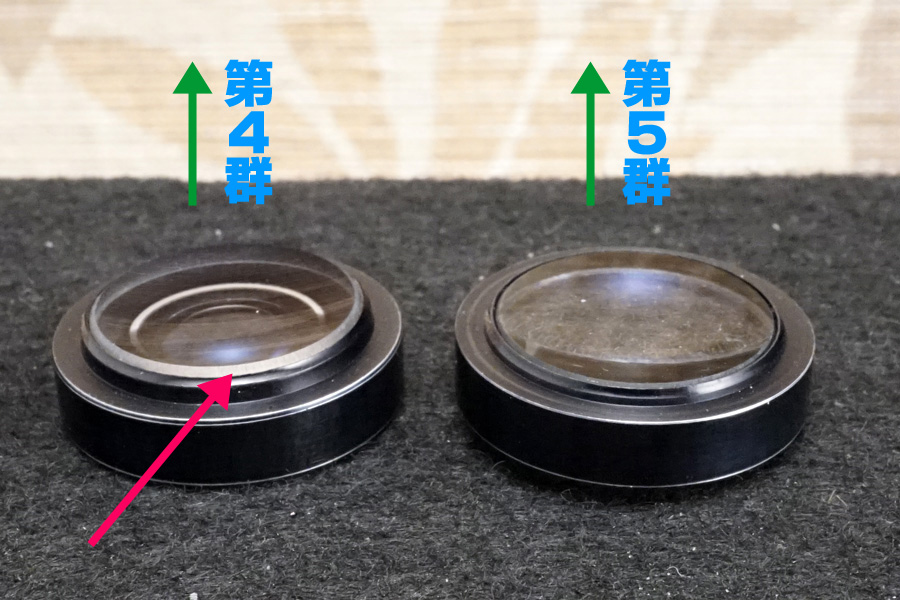

↑光学系前群を第1群前玉から順に並べて撮影しています。光学系前群なので赤色文字で表記し、且つ前玉の露出面側方向をグリーン色の矢印を使い向きを示しています (ミスッて第2群~第3群の向きを反転させてしまいました)(汗)

↑光学系前群を第1群前玉から順に並べて撮影しています。光学系前群なので赤色文字で表記し、且つ前玉の露出面側方向をグリーン色の矢印を使い向きを示しています (ミスッて第2群~第3群の向きを反転させてしまいました)(汗)

↑同様に今度はヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています (従ってグリーン色の矢印の向きが反転します)。

↑同様に今度はヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています (従ってグリーン色の矢印の向きが反転します)。

・・さてッ。ここでショッキングな事実です(涙)

光学系の第2群~第5群の後玉まで含め、全て「172」がマーキングされていますが (オレンジ色の矢印)、第1群前玉だけが違います (ブルー色の矢印)。

↑前玉をさらに拡大撮影しました。「237」の筆記文字が視認できます。一方赤色矢印が指し示している箇所のイモネジ締め付け痕に対して、当初バラした直後に確認できたイモネジがネジ込まれていた場所のマーキング (当方が点を打っています) がグリーン色の矢印の位置ですッ(汗)

↑前玉をさらに拡大撮影しました。「237」の筆記文字が視認できます。一方赤色矢印が指し示している箇所のイモネジ締め付け痕に対して、当初バラした直後に確認できたイモネジがネジ込まれていた場所のマーキング (当方が点を打っています) がグリーン色の矢印の位置ですッ(汗)

つまり赤色矢印の位置から手前位置で固定されていたことが判明しています(汗)・・これは極々僅かな距離ですが、そうは言ってもこの高低差分「光路長が足りていなかった (多すぎた)」ことが判明しますから、もしかしたら僅かなアンダーインフ状況だったのかも知れません。

当初バラす前時点の実写確認ではその状況を判定できませんでしたが、このような事実が関わっていました。

結果、当初バラす前時点に絞り値の基準▽マーカーに合致していたのは「f/2.5」が近くに来ていたことになりますが、赤色矢印の締め付け痕はイモネジによる締め付け痕と推察でき、おそらくは「製産時点」の痕跡ではないかとみています(汗)

なおブルー色の矢印が指し示している箇所の「黒色の部分」は、実はモールド一体成型している光学ガラスレンズの「内部のコバ端着色を反映している」ので、上の写真は既に当方の手によって溶剤を使い露出しているほうのコバ端の「反射防止黒色塗料」完全除去した後の撮影ですから、斜めからチェックするとコバ端が白く見えます (もちろん格納時にちゃんとコバ端着色しています)(笑)

↑次に光学系第2群の格納筒を撮影しています。写真下方向が前玉がネジ込まれる位置です。するとグリーン色の矢印で指し示している箇所に「前玉を締め付け固定するイモネジ用の穴」が確認できています。

↑次に光学系第2群の格納筒を撮影しています。写真下方向が前玉がネジ込まれる位置です。するとグリーン色の矢印で指し示している箇所に「前玉を締め付け固定するイモネジ用の穴」が確認できています。

つまり一つ前のほうで視認できた「イモネジの締め付け痕」は、このネジ穴にイモネジで締め付けた時の痕跡である話になります。

↑さらにこちらは光学系第3群です (写真下が第2群側の方向)。赤色矢印で指し示している箇所にイモネジ用の下穴が用意されています。

↑さらにこちらは光学系第3群です (写真下が第2群側の方向)。赤色矢印で指し示している箇所にイモネジ用の下穴が用意されています。

実はこの下穴の箇所に備わるネジ山に「鏡筒」がネジ込まれてイモネジ固定される設計です。またブルー色の矢印が指し示している箇所はコバ端ですが、同様当方の手により溶剤を使い「反射防止黒色塗料」を完全除去しています (白っぽく写っているのは地のコバ端/硝材であり、カビではありません)。

↑今度は光学系後群側を並べて撮影している為、ブルー色文字で表しています。光学系後群の格納は、絞り羽根を境界に向きが反転する為、ご覧のようにグリーン色の矢印の向きも反転しています。

↑今度は光学系後群側を並べて撮影している為、ブルー色文字で表しています。光学系後群の格納は、絞り羽根を境界に向きが反転する為、ご覧のようにグリーン色の矢印の向きも反転しています。

赤色矢印が指し示している箇所の各群の格納筒側面は、経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びが酷く、当初バラし始める際は「空気圧で引っ張るチカラが働いて、後群を抜き出せなかった」為、加熱処置によりようやく引き出せました(汗)

オーバーホール/修理工程の中で『磨き研磨』した結果、組み立て時の格納では「ふわぁ~ッとゆっくり落下していく」ように格納でき、確実に適正位置に格納できたことを確認しています。

確認手法は、レンズサッカーという吸盤を使い、格納後に格納が終わった光学ガラスレンズを少し回転させてみれば分かります・・もしも途中で引っかかっていた場合、回転しません(汗)

↑同様ヒックリ返して裏面側を撮影しました。赤色矢印で指し示している箇所のコバ端着色も剥がしているため、最後格納時には当方の手によって再着色しています。

↑同様ヒックリ返して裏面側を撮影しました。赤色矢印で指し示している箇所のコバ端着色も剥がしているため、最後格納時には当方の手によって再着色しています。

↑各群を順番に組み上げていくと、こんなカタチに仕上がります。赤色矢印で指し示している箇所に前玉の締め付け固定用のイモネジが刺さっています。まだ仮組みの時の撮影なので (最後実写確認してからイモネジを完全に締め付け固定する為) 僅かにズレたままです(笑)・・これはワザと故意に僅かにズラしておくことで、無限遠合焦時のピーク/山を明確に掴む理由があります。

↑各群を順番に組み上げていくと、こんなカタチに仕上がります。赤色矢印で指し示している箇所に前玉の締め付け固定用のイモネジが刺さっています。まだ仮組みの時の撮影なので (最後実写確認してからイモネジを完全に締め付け固定する為) 僅かにズレたままです(笑)・・これはワザと故意に僅かにズラしておくことで、無限遠合焦時のピーク/山を明確に掴む理由があります。

↑同様鏡筒もネジ込んで組み上げています。グリーン色の矢印が指し示している箇所のマーキングは、既に刻まれていました(汗)

↑同様鏡筒もネジ込んで組み上げています。グリーン色の矢印が指し示している箇所のマーキングは、既に刻まれていました(汗)

上の写真はワザと故意にそのマーキングが上下で合致しない位置で撮影しています(汗)

実は残念ながら、この鏡筒は上の写真のように「イモネジで締め付け固定しても、極僅かにガタゴト左右方向にガタつきが発生している」状況なのを示す為に、ズラして撮っています(汗)

なお赤色矢印が指し示している箇所のイモネジが絞りユニットを締め付け固定している1つだけの下穴位置なので、このズレている因果には関与していません。

結果、このモデルは全ての光学系や構成パーツが「イモネジに頼って締め付け固定する製品設計」で造られているのが分かると思いますが、実はこのようにズレているのです(汗)

・・しかも鏡筒がガタついているのは拙いです(涙)

仕方ないので「瞬間接着剤」を使って鏡筒を固定しています (現状ガタつき発生せず)。

これらの事実から、大変残念ですが、この個体は「172」を下3桁に持つ製造番号の個体から取り出した光学系~鏡筒周りと、どういうワケか「237」と言う製造番号下3桁の個体から取り外した前玉だけを合体させた「ニコイチ/サンコイチ品」ではないかと観ています(涙)

いずれにしても鏡胴「後部」とは別個体からの転用ではないかと観ていますが、真実は不明なままです。通常このモデルは、製造番号の下3桁がマーキングされていることが多く、このような推察に至っています。

皆さんは不具合など瑕疵が発生している個体、或いはそれこそジャンク品から使える部位を取り外して、瑕疵が発生している個体の同一部位と代替転用することで「適正な個体に組み上がるなら良いではないか!」と仰いますが、整備している身の上としては、このように微妙なネジ切りの個体差が影響してくる結果、必ずしもこの当時の (1970年以前の) オールドレンズに関しては、例え部位が同一でもそのネジ切りの僅かな個体差が顕在する点を、お含みおき頂きたいです(汗)

皆さんが仰る趣旨は十分理解していますが、代替したからと言って必ずしも正常に戻るとは限らず、下手すればもっと悪化することも何度も体験しています(涙)

そのたびに「アンタの整備が悪い」と罵られるのは、まるで本望ではありませんね!(涙)

そういう画一的な認識に立って依頼してくる人達は、どうぞプロのカメラ店様や修理専門会社様宛てに整備依頼なさって下さいませ・・くれぐれも当方宛てご依頼頂かぬよう、切にお願い申し上げます!(祈)

今の当方は、長年懇意にして頂き、お一人様当たり数十本のオールドレンズ達を互い違いにお送り頂いた『神々しい方々』だけの為だけに、その恩返しとして引退するまでの間、オーバーホール/修理作業を続けているにすぎません(汗) 多い方は60本に近づく勢いで既に整備済みなので、一度当方が仕上げたトルクを味わってしまったら最後、もぅ二度と他のトルクに納得できなくなったとの『御言葉』を拝聴賜り(涙)、まさに御光が射して見えている眩しい方々で御座います!(拝)

また「確かにピーク/山の際立ちが凄くなった!」とお慶びに勇んで、大変ありがたい貴重なお写真を何十枚もメールで拝受賜り(拝)、見て!見て!と促されるものの、実は当方は『写真スキルが皆無』な人間なので(恥)、そもそも違いが分からなかったりして平伏してお詫びするしかない状況です (そもそもピーク/山の際立ち感は、実は写真に写し込めないのでは???)(笑)

・・きっと当方がいつも漏らすところの「チョ〜気持ちイイ!」表現として賜っております!(祈)

当方が申し上げた内容が的ハズレでなかったのなら良いのですが(汗)、少しでも「癒やし効果」として皆さんの写真ライフに貢献できるのなら、まさに切望する恩返しに半歩くらいは近づけているのかも知れません (踏み出した右足が、まだ空中に漂っていて着地していない状況ですが)・・(汗)

・・そう信じつつ、残りの時間をちゃんと着地できるよう賭していきたいと思っています!(祈)

当方にとり「写真撮影」は決して「遊び」ではないので、当方は「オールドレンズ遊び」と言う遊戯に関連付ける表現のコトバに、非常に神経質に、且つ鋭く反応してしまいます!(汗)

むしろ「写真撮影」は、その撮影者の「本能の表現性」と受け取っているため、決して「遊び」などと茶化す気持ちには・・なりませんねぇ~(涙)

それは実際、皆さんの人生の中で、若かりし頃と、歳を重ねてきた頃との違いに、誰しも納得いく何かが在るのではないかと思っています。写真にはそれがあからさまに、そのままに表現されているのではないかと受け取っているのです・・(涙)

・・とても素晴らしいことではありませんか???

単なる工業製品の一つなのに、そこから吐き出す世界には、そのような人の人生の片鱗が視えてくるワケで、なかなかにその創造物との接点に感動や感激に感銘を味わえる賜物として魅入るのは、とてもありがたい希少な機会なのだと捉えています。

撮影者が、いったい何の何処にどのように反応を示したのか、その答えが実写には現れていると受け取っています。それを撮影者があ~だこ~だコトバで説明してきても、実はその「本能への響き (の波長)」が人それぞれなので、必ずしも伝わらない点でなかなかに難しい要素なのですが(汗)、少なくとも同調するくらいの心の余裕は持っていたいと考えています (スミマセン)。

同調できれば、それは同じようにたゆたゆに、面々に、波間の如く起きたり窪んたりを繰り返しながら、絶え間なく揺れ動く心情を、僅かでも感じ取れればOKなのではないでしょうか・・。

まさに『侘び寂び』を尊ぶニッポン人には、工業製品たるオールドレンズと写実世界との接点に、接線ではなくむしろ法線だったのではないかと、深く深く刺さって最近感じ入っている処で御座いまする(祈) 写真界は・・眺めるのがヨロシイですね(笑) そこに実務として携わると、ロクなことがありません(涙) もうすぐ来月で15年過ぎますッ。14年間を全くムダにしてしまいました。最後の1年くらいは芽を吹いて小さな蕾まで成長できるよう、頑張りたいと思っています(祈)

・・そんな皆様に栄光あれ!(祈)

当方の時代は・・終わりましたッ。

↑また愚痴ってしまい申し訳ございません! 光学系を組み込んだ状態を撮影しました。

↑また愚痴ってしまい申し訳ございません! 光学系を組み込んだ状態を撮影しました。

↑光学系後群をセットしたところです。既に絞り環もネジ込みが終わっていますから、これで鏡胴「前部」の完成です。

↑光学系後群をセットしたところです。既に絞り環もネジ込みが終わっていますから、これで鏡胴「前部」の完成です。

❶ ヘリコイドオス側 (アルミ合金材)

❷ 距離環ローレット (滑り止め/アルミ合金材)

❸ マウント部 (真鍮材/ブラス材)

❹ 指標値環 (アルミ合金材)

❺ 鏡胴「前部」締め付け固定環 (アルミ合金材)

❻ ヘリコイドメス側 (黄銅材)

❼ 無限遠位置適合用シム環 (アルミ合金材)

実の処、この❼は無限遠位置と言うよりも、単なるスペーサーですが、これが存在しないと当然ながら無限遠位置も狂いますから、ややこしいです(笑)

↑マウント部に対して、グリーン色の矢印のように順番にネジ込んでいきます。

↑マウント部に対して、グリーン色の矢印のように順番にネジ込んでいきます。

↑マウント部は真鍮材/ブラス材で造られている為、相応の重みがあります。片側の一部にご覧のような「制限壁」と言う突出が設けられており、その右端が「無限遠位置」にあたり (赤色矢印) 反対側の端が「最短撮影距離位置」を意味します (ブルー色の矢印)。

↑マウント部は真鍮材/ブラス材で造られている為、相応の重みがあります。片側の一部にご覧のような「制限壁」と言う突出が設けられており、その右端が「無限遠位置」にあたり (赤色矢印) 反対側の端が「最短撮影距離位置」を意味します (ブルー色の矢印)。

なおグリーン色の矢印の四角い切り欠き/開口部/スリットは「直進キーガイド」と呼ぶ、距離環を回転するチカラを「鏡筒の直進動」に変換する目的と役目の開口部です。

つまり距離環を回している時のトルクには「この直進キーガイドに直進キーと言う特殊ネジが擦れている抵抗/負荷/摩擦が大きく影響している」ことを知るべきですね(汗)

要は塗布するヘリコイドグリースだけの粘性で、距離環を回すトルクが決まっているワケではありませんが、非常多くの人達が「ヘリコイドグリースの粘性だけで決まると信じてやまない」のがリアルな現実だったりします(涙)

・・そんな中でのたうち回っている当方などは、まるでアホ丸出しです!(恥)

↑今回の個体は「exaktaマウント規格品」だった為、ご覧のようにマウントの爪部分直前に「切り欠き/開口部/スリット」が備わります (赤色矢印)。実はこれが意味するのは、皆さんが最も固くて頑丈であると信じてやまない「真鍮材/ブラス材の応力反応相殺設計」であり、要はマウント装着時に、この爪の応力反応が現れるので、それを相殺させているワケです(汗)

↑今回の個体は「exaktaマウント規格品」だった為、ご覧のようにマウントの爪部分直前に「切り欠き/開口部/スリット」が備わります (赤色矢印)。実はこれが意味するのは、皆さんが最も固くて頑丈であると信じてやまない「真鍮材/ブラス材の応力反応相殺設計」であり、要はマウント装着時に、この爪の応力反応が現れるので、それを相殺させているワケです(汗)

それがとてつもなく、ふさわしい手応えとして掴んでいる指に伝わってくるワケで、金属材と指、ひいては人の五感に訴える、大変希少な要素の一つでもありますッ。

・・つまり真鍮材/ブラス材も金属材なので、必ずチカラの影響を受けているワケですね(笑)

↑マウント部にヘリコイドメス側を無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。すると途中にご覧のような特殊ネジがネジ込まれる下穴が用意されているため、その特殊ネジがカチンと音を立てて突き当て停止するので、無限遠位置と最短撮影距離位置の両端で止まります。

↑マウント部にヘリコイドメス側を無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。すると途中にご覧のような特殊ネジがネジ込まれる下穴が用意されているため、その特殊ネジがカチンと音を立てて突き当て停止するので、無限遠位置と最短撮影距離位置の両端で止まります。

上の写真は最短撮影距離位置で突き当て停止している時の撮影です (ブルー色の矢印)。

↑さらにヘリコイドオス側 (❶) をやはり無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で4箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑さらにヘリコイドオス側 (❶) をやはり無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で4箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

手前に並べている特殊ネジが「直進キー」であり、距離環を回した時に「直進キーガイド」を行ったり来たり上下動する仕組みです (グリーン色の矢印の範囲)。

つまりこのモデルの鏡筒の繰り出し量を決めているのはこのグリーン色の範囲内に収まるものの、いったいどの位置が適切なのかは、要は「黄銅材のヘリコイドメス側を何周ネジ込めば良いのか」と言う話になり、それが無限遠位置を確定している道理に繋がります。

・・従って、ここの工程をミスッただけで、無限遠合焦しません!(笑)

◉ 直進キー

距離環を回す「回転するチカラ」を鏡筒が前後動する「直進するチカラ」に変換する役目

◉ 直進キーガイド

直進キーが直進動でスライドして移動するガイド/溝であり鏡筒の繰り出し量をカバーする

↑ヘリコイドオスメスのネジ込み位置が適合し、正確に無限遠位置が確定したつもりの状態を撮っています(笑)

↑ヘリコイドオスメスのネジ込み位置が適合し、正確に無限遠位置が確定したつもりの状態を撮っています(笑)

何故なら、最終的に鏡胴「前部」を入れ込んで固定して初めて実写確認できるワケで、実写しなければ無限遠合焦などチェックできませんョね (当たり前です)!(笑)

しかしその都度位置調整していたら、何回組み直せば良いのかの話になる為、先に工程内で「この位置でしか無限遠位置は決まらない!」との確信の基に工程を進めている次第です(笑)

なおご覧のよう赤色矢印で指し示している箇所に特殊ネジが来ていて、確かに無限遠位置の「制限壁の右端に突き当て停止している」のが見えています。もちろんその反対側は最短撮影距離位置ですね (ブルー色の矢印)。

従って上の写真の状態では、グリーン色の矢印の方向にヘリコイドメス側 (❶) が回転していくと、ヘリコイドオス側にセットされた鏡筒が繰り出されて、ズズゥ~ッと伸びたり縮んだりするワケです。

すると既に指標値環を被せて締付ネジ1本で締め付け固定が終わっていますが、実はその締付ネジの直下マウント部直前に、前述した「直進キーガイド」が内部に位置することが分かりますね(笑)

要はこ締付ネジの反対側が指標値環の基準「縦線」マーカーと言う話になります。

↑さてッ。ここからが残ってしまった瑕疵内容の説明部分になります(涙)・・申し訳ございません!

↑さてッ。ここからが残ってしまった瑕疵内容の説明部分になります(涙)・・申し訳ございません!

結論から言えば、最終的にこの個体には距離環を回した時に「トルクムラ」が残ります(涙)

それを再びバラして (そもそもグリースを塗って撮影時に組み立てていなかったので、ご覧のようにハダカのままです)、調査しているところです。

それはグリースを塗布せずにヘリコイドのオスメス条ネジ山の摺合せ運動を行えば、グリースの成分や粘性などで相殺されてしまう「微かな抵抗/負荷/摩擦感」を、掴んでいる指が感じ取れるからですッ。

然し、一般的にこういう金属材は、潤滑剤を介在させなければ「カジリ付」現象を引き起こす為、当方では『DOH』によって『磨き研磨』を前提としている次第です(笑)

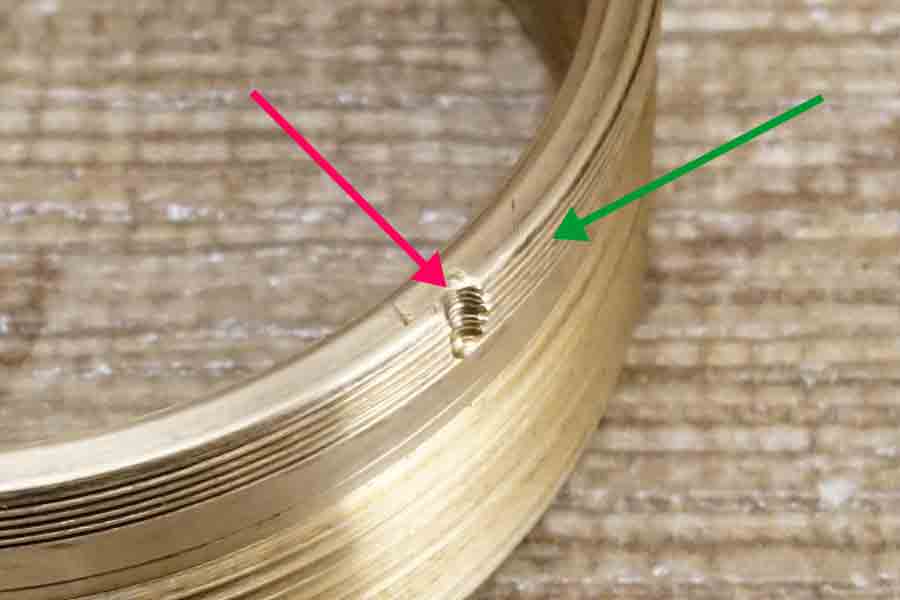

すると赤色矢印の箇所に1つだけ、条ネジ山がエグレて削れていた箇所がありました!(涙)

この位置には締付ネジなどの影響が介在しない場所なので、どうしてこのようにエグレていたのかは不明ですッ。

もしかしたら、過去メンテナンス時にこのヘリコイドメス側を落下させてしまい、その時の打痕として削れてしまったのかも知れません。もしもそうだとすれば、もしかしたらそもそも真円度が歪になっている懸念も残り、トルクムラへの十分な影響として考えられます。

実際ヘリコイドオスメスをネジ込んだ状態のままに、真正面方向からこれらヘリコイドオスメスを直視した時、上下左右のネジ山の隙間が均一になっていないのように (非常に微かな隙間の不均一性が) 見えるような気がします・・気がしますと言うだけで、当方には真円度を計測する電子機械設備が無いので、厳密な状況は全く分かりません (デジタルノギスを使って計測しても、誤差範疇に含まれてしまい、全く厳密な精度で実測できません)。

結果、このエグレの影響は、この黄銅材のヘリコイドメス側にネジ込まれる「距離環の回転時にトルクムラが現れる要因」に結論づけできています(涙)

研磨して削れ度合いを滑らかに処置しましたが、機械検査しながら調べない限りどの程度低減できたのかはまるで分かりません(汗)

・・あくまでも、当方の指の感触だけに頼って処置しただけの状況です、申し訳ございません!

↑こちらのネジ穴は、前述した「制限壁にカツンと音をあげて突き当て停止する特殊ネジ用のネジ穴」ですッ。当初バラした直後には極僅かに面取加工が甘い印象がありましたが、そうは言ってもヘリコイドオスメスの摺合せ運動に影響しません。

↑こちらのネジ穴は、前述した「制限壁にカツンと音をあげて突き当て停止する特殊ネジ用のネジ穴」ですッ。当初バラした直後には極僅かに面取加工が甘い印象がありましたが、そうは言ってもヘリコイドオスメスの摺合せ運動に影響しません。

↑むしろこっちのほうが問題でした!(涙) 黄銅材のヘリコイドメス側の両サイドに研削されて用意してある「イモネジ用の下穴」ですが、この周囲のネジ山 (グリーン色の矢印が指し示している箇所のネジ山) には、距離環がネジ込まれます。

↑むしろこっちのほうが問題でした!(涙) 黄銅材のヘリコイドメス側の両サイドに研削されて用意してある「イモネジ用の下穴」ですが、この周囲のネジ山 (グリーン色の矢印が指し示している箇所のネジ山) には、距離環がネジ込まれます。

つまり距離環をネジ込んでいって、適切な位置でこのイモネジ用の下穴を「黄銅材と距離環とを半分ずつ跨いでドリル穴あけ」したのが上の写真のネジ穴なのですッ。

そうすることで、距離環の固定が実現できるからです。組み上がってから距離環操作していても、距離環がズレる心配が・・ありません!(汗)

ところが両サイドに用意されているこのイモネジ用の下穴のうち、こちらの側だけが微妙にネジ穴がズレています(汗)

結果、実は当初バラし始めた時に全くこのイモネジが回らず解体できなかったのです!(涙) 仕方なく「加熱処置」しながらバラしましたが、最終的にイモネジは途中でネジ山が破断していた為、内部に詰まったまま外せませんでした。

従ってドリル研削して片側のイモネジだけを削っていますから、現状の組み上がりは「もう片方の1本だけで距離環が締め付け固定されている」状況です・・申し訳ございません!

おそらくこの下穴のネジ山のズレ分で黄銅材にムリがかかったようで、その影響はこのヘリコイドメス側ではなく、アルミ合金材のオス側に発生しています(涙)

・・要は、アルミ合金材の条ネジ山の一部が摩耗しています(汗)

↑さらにその影響を強めてしまった原因がこの写真で、指標値環の1箇所に締付ネジの穴が用意されていますが、その反対位置のグリーン色ラインの範囲に「接着剤 (マイナスドライバーでこじく必要がある硬さだった為、瞬間接着剤だと推測)」で接着されていました(涙)

↑さらにその影響を強めてしまった原因がこの写真で、指標値環の1箇所に締付ネジの穴が用意されていますが、その反対位置のグリーン色ラインの範囲に「接着剤 (マイナスドライバーでこじく必要がある硬さだった為、瞬間接着剤だと推測)」で接着されていました(涙)

「製産時点」にそのような接着剤で固めませんから、おそらく近年の整備時に接着したと考えられますが、この応力反応までマウント部に伝わっていた為に、黄銅材の条ネジ山が影響を受けたのか、或いはアルミ合金材のヘリコイドオス側の条ネジ山が影響を受けたのかまでは確定できませんが (電子機械設備で調べないと分からないレベル) このような複合的な原因がさらに重なっていたと推測できます。

こちらも当初全くビクとも動かなかった為、接着されていると妄想し「加熱処置」でバラしたところ、まさにその通りの状況でした。ガシガシ削った為、アルミ合金材の地が露わになっています。

↑こんな感じで距離環が黄銅材のヘリコイドメス側のネジ山にネジ込まれ、適切な回数回ったところでイモネジによって締め付け固定されますが、上の写真赤色矢印の位置のイモネジは存在しません (ドリルで研削してしまったから)。

↑こんな感じで距離環が黄銅材のヘリコイドメス側のネジ山にネジ込まれ、適切な回数回ったところでイモネジによって締め付け固定されますが、上の写真赤色矢印の位置のイモネジは存在しません (ドリルで研削してしまったから)。

反対側に微かに写っているグリーン色の矢印の箇所のイモネジだけで距離環が固定されています。

↑最後に鏡胴「前部」を締め付け固定する締付環 (❺) です。やはり赤色矢印が指し示している箇所に「イモネジ用のネジ穴」が備わりますが、過去メンテナンス時にこのイモネジをネジ込む際に破断させていたようで、最後まで確実に締め付け固定されていませんでした(涙)

↑最後に鏡胴「前部」を締め付け固定する締付環 (❺) です。やはり赤色矢印が指し示している箇所に「イモネジ用のネジ穴」が備わりますが、過去メンテナンス時にこのイモネジをネジ込む際に破断させていたようで、最後まで確実に締め付け固定されていませんでした(涙)

結果、当初バラし始めた時に当然ながらここのイモネジも一切回らず、やはりドリル研削してバラしています。従って現状組み立て完了状態では、この穴にイモネジが入っていません・・申し訳ございません!

単にこの締付環を締め付け固定しているだけなので、後で説明する留意事項をご確認下さいませ。

この締付環が確実に締め付けられていなかった (ままにイモネジが途中で止まっていた) 結果、今回のオーバーホール/修理ご依頼内容の一つである「絞り環の刻印絞り値が、反対側に回ってしまっていて見えない」と言う瑕疵に至っていました(涙)

なお、今回この個体を整備してようやく記憶が戻りましたが(汗)、P.Angenieux Paris製オールドレンズの多くにイモネジによる締め付け固定が多用され、その金属材の問題からイモネジが破断/削れ/摩耗、或いはバカになっていることが多く、解体できないばかりか金属材への応力反応に影響を与えている現況により、残念ながらこのモデルの扱いを今回で最後とします・・申し訳ございません!

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

《残ってしまった瑕疵内容》

❶ 距離環を回した時、距離指標値の「7ft」前後で急に重くなるトルクムラが残っている。

❷ 結果、距離環を回すトルクは、少々重めの印象です。

❸ 絞り環に刻印されている絞り値の基準▽マーカーの位置が、僅かにズレている。

❹ 内部のイモネジ2本をドリル研削して解体している (外部から視認できない)。

・・以上です、大変申し訳ございません! お詫び申し上げます!(詫)

❶と❷の残る瑕疵から、距離環を掴むチカラは、故意に強くガシっと保持しないようご留意下さいませ・・かと言って、もちろん落下の懸念が残るような甘い保持では、そもそも撮影時に影響を来しますから、その辺のチカラ加減が難しいところです(汗)

また距離環の回転時は反時計方向、時計方向の回転方向の違いで、そのトルクムラの強さは変化しますし、もっと言うなら「操作しているうちに軽くなってくる」のは、まさに黄銅製の金属材に生ずる熱膨張や摩擦係数の関係でしょうから、やはり前述した黄銅材ヘリコイドのメス側に残る「例のエグレ」に起因している可能性が高いです (但し確実に精度高く検査できないのでスミマセン)。

↑光学系内には「気泡」が僅かに残っています。透明度は充分にスカッとクリアに戻っています。

↑光学系内には「気泡」が僅かに残っています。透明度は充分にスカッとクリアに戻っています。

◉ 気泡

光学硝子材精製時に、適正な高温度帯に一定時間到達し続け維持していたことを示す「証」と捉えていたので、当時の光学メーカーは正常品として「気泡」を含む個体を出荷していました (写真に影響なし)。

但し、中望遠レンズ以上の焦点距離などのモデルの場合、大きく出現した玉ボケの内側にそれら「気泡」の影がポツポツと写り込む懸念は高くなります。

↑ご覧のように鏡胴「前部」締付環の途中にあるイモネジ用のネジ穴が「空いたまま」です・・申し訳ございません (前のほうで解説したとおりです)!

↑ご覧のように鏡胴「前部」締付環の途中にあるイモネジ用のネジ穴が「空いたまま」です・・申し訳ございません (前のほうで解説したとおりです)!

従ってご留意頂く内容は「前玉に付随するフィルター枠に強めに複合ステップアップリング (MS-OP) をネジ込まないようにご留意下さいませ」もしも強くネジ込んでしまった場合は、慌てずにちゃんと指で前玉の外周をシッカリ掴んでいることを確認しながら、ステップアップリングだけを反時計方向に回して取り外して下さいませ。その時は強めに一気に回さず、ゆっくりチカラを伝えるような気持ちで指の腹にチカラを蓄えていくコツを使うと、周り始めるハズです。

強く回したりすると、再び絞り環の位置が変わってしまいますし、そもそも無限遠合焦レベルが低下しますッ。

しかもその因果は前述した「鏡筒のガタつき (要はイモネジの摩耗)」の為、現状「瞬間接着剤」で接着しているだけですから、再び緩んでしまった場合、回復できない懸念が高いです!(怖)

・・残念ながら、操作性にご留意頂く必要がございます! 申し訳ございません!

↑絞り羽根の開閉レベルは「製産時点」に戻してあります。12枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。ご依頼のご指示に従い「絞り環には僅かなトルクを与えて仕上げている」ものの、重いトルクではありませんし、そもそも10列のネジ山しか無いので、これ以上トルクを与えられません・・申し訳ございません!

↑絞り羽根の開閉レベルは「製産時点」に戻してあります。12枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。ご依頼のご指示に従い「絞り環には僅かなトルクを与えて仕上げている」ものの、重いトルクではありませんし、そもそも10列のネジ山しか無いので、これ以上トルクを与えられません・・申し訳ございません!

また絞り値の基準▽マーカーに対して、絞り環の絞り値の位置が僅かにズレています。これは前述のとおり「前玉を製産時点に残ったであろうイモネジの締め付け痕位置まで確実にネジ込んだから」の結果で処で御座いますッ。

結果、当初バラす前時点の実写確認時のピント面の解像感とほぼ同一レベルですが、極々僅かにピーク/山の際立ち感は、より明確に変わったのではないかと感じていますが、微々たるものですッ。

前に説明したイモネジ痕の数ミリのズレの分なので、たいして解像感に影響を来しませんが(汗)、それでも「製産時点」に戻せた「心の健康面」には相応の効果があり、ご依頼者様の安寧を保証できると思います(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

然し前述「残ってしまった瑕疵内容の❶と❷」であり、大変申し訳ございません!

当方の基準としても、この仕上がり状況は「重め」の印象です・・スミマセンッ!

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:35㎜、開放F値:f2.5、被写体までの距離:19m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:9.5m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、10m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の40m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「70m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

なおこれら計算値に基づく無限遠位置の確認については、その適正をChatGPTでも確認できています。特に流行りの「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと確かめられるのか、光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、そういう疑念が残りますし、最低限人工星コリメーターによる検査は「10m以上」の実効距離が必要になります。

なお撮影時の対角画角としては、計算すると35㎜判フルサイズ36㎜ x 24㎜にて「対角画角:63.44°」になります。

↑当初バラす前時点よりも、絞り値の基準▽マーカーと開放f値との距離が広がっています。

↑当初バラす前時点よりも、絞り値の基準▽マーカーと開放f値との距離が広がっています。

この理由は、前のほうで説明した「前玉のネジ山に残るイモネジの締め付け痕の位置から手前位置で、当初バラした直後に締め付けられていたのを確認した」結果です(汗)

その高低差が僅かなので、確かに実写の解像感への影響度は低いですが、リアルな現実の基準▽マーカーと刻印絞り値とのズレは・・ご覧のように明白です(汗)

その事実から判定して「製産時点」のイモネジ締め付け痕に到達していなかったとみて、強めにネジ込み完了している次第です (現状のその製産時点を示す締め付け痕の位置に固定してある)。

また妄想の範疇を超えられませんが(汗)、マーキングの「237」が他の群の「172」と違っている結果、それも前玉のネジ山の終端位置ズレに影響していると見ていますが、どの程度なのかは前述した「イモネジ締め付け痕のズレ」のレベルしか当方には分かりません(涙)

なお、このような根拠に至った理由には「2の手書き筆跡が全く異なる」点も影響が強いです。外国人の場合「7」は斜め線を書きますが「2」は人それぞれです (前のほうの写真をチェックすると違いが分かります)。

その意味で、残念ながら「ニコイチ/サンコイチ品」の懸念を排除できませんが、そうは言っても「光学系の光路長だけは適正化に戻せた」との安心感だけは・・同居しています!(汗)

↑最小絞り値側が停止位置の基準になる話は、前のほうの鏡筒の説明で語りましたが、ご覧のように前玉のネジ終端位置が微妙に違う分が、このように最小絞り値の停止位置のズレとして現れています・・申し訳ございません!(涙)

↑最小絞り値側が停止位置の基準になる話は、前のほうの鏡筒の説明で語りましたが、ご覧のように前玉のネジ終端位置が微妙に違う分が、このように最小絞り値の停止位置のズレとして現れています・・申し訳ございません!(涙)

但し、絞り羽根の開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) は間違いなく「製産時点」に戻してある為、適正です。

最後になりましたが、いろいろとご期待に添えずに本当に申し訳ございませんでした、今一度お詫び申し上げまして、作業を終わりたいと思います。

・・申し訳ございませんでしたッ!(詫)

↑当レンズによる最短撮影距離80cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離80cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。また付属頂いたフードを装着して撮影しています。

↑f値「f/16」です。そろそろ絞り羽根が閉じきっている為「回折現象」と「焦点移動」の現象が現れ始めています。

↑f値「f/16」です。そろそろ絞り羽根が閉じきっている為「回折現象」と「焦点移動」の現象が現れ始めています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので、光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られると、その背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値「f/22」での撮影です。このたびのオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。本日完全梱包の上、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。また発送後にご案内メールを送信させて頂きます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

↑最小絞り値「f/22」での撮影です。このたびのオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。本日完全梱包の上、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。また発送後にご案内メールを送信させて頂きます。どうぞよろしくお願い申し上げます。